Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2883899

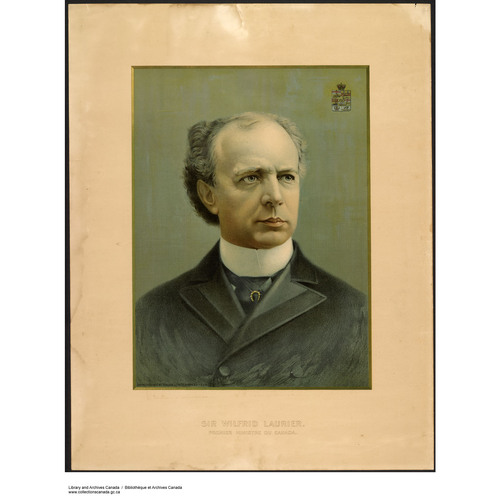

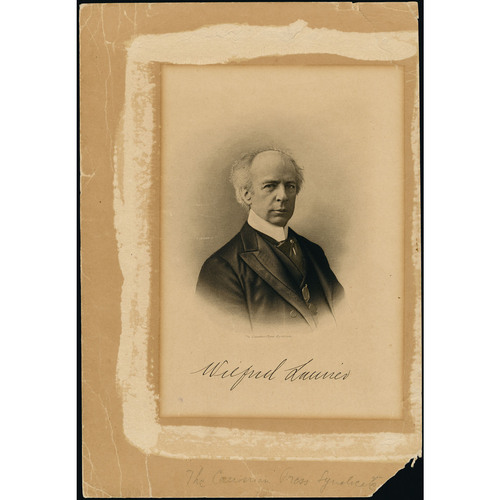

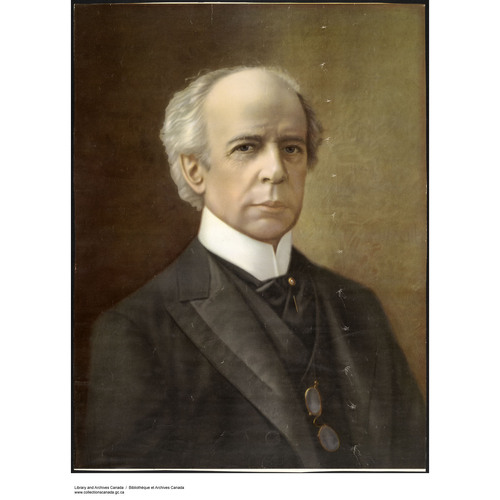

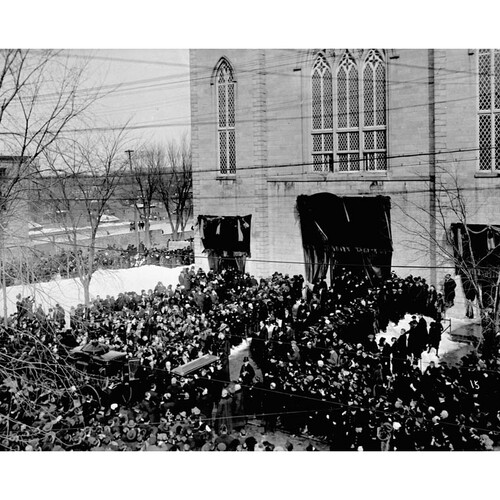

LAURIER, sir WILFRID (baptisé Henry-Charles-Wilfrid), avocat, journaliste, propriétaire et rédacteur de journal, homme politique, né le 20 novembre 1841 dans la paroisse Saint-Lin (Laurentides, Québec), fils de Carolus Laurier et de Marcelle Martineau ; le 13 mai 1868, il épousa à Montréal Zoé Lafontaine, et ils n’eurent pas d’enfants ; décédé le 17 février 1919 à Ottawa.

L’ancêtre de Wilfrid Laurier, François Cottineau, dit Champlaurier, originaire de Saint-Claud, en France, serait, selon certaines sources, venu en Nouvelle-France avec le régiment de Carignan-Salières. Établi comme cultivateur, il épousa à Montréal, le 7 janvier 1677, Madeleine Millots. Commença dès lors la longue lignée des Laurier en Amérique. À la sixième génération, Carolus, le père de Wilfrid, s’installa vers le printemps de 1834 à Saint-Lin, paroisse surtout agricole qui rassemblait une population de quelque 2 000 habitants formée en majorité de Canadiens français et d’une poignée d’immigrants britanniques. Cultivateur et arpenteur, bilingue, sachant lire et écrire, dynamique, il comprit rapidement les possibilités de mobilité socio-économique qu’offrait ce coin de pays. Bien que desservi par des revenus très modestes, il visa haut dans son milieu, inspiré par son père Charles, arpenteur friand d’astronomie, de philosophie et de mathématiques, qui résida chez lui à partir de 1840 et qui, tel un savant, promenait dans la paroisse quelques-unes de ses inventions. Leader naturel, Carolus occupa plusieurs postes importants et devint le premier maire de la municipalité en 1855. Par-dessus tout, Carolus et Charles s’intéressaient à la politique, en particulier à celle du Parti patriote de Louis-Joseph Papineau* qu’ils avaient défendue en paroles, à la maison entre amis, et dans des échanges épistolaires. Quand Wilfrid naquit le 20 novembre 1841, les deux hommes fulminaient contre l’union récente du Bas-Canada et du Haut-Canada. La venue de ce deuxième enfant versait du baume dans le cœur de la famille éprouvée par la perte de Marie-Honorine en 1839, premier enfant du jeune couple.

Laurier commença ses études primaires le 5 septembre 1847, peu de temps avant la mort de sa mère qu’il aimait tant, emportée par la tuberculose le 7 mars 1848. Avant même qu’il ait 11 ans, son père le retira de l’école de Saint-Lin pour le diriger, en septembre 1852, vers celle de New Glasgow, de langue anglaise et de mœurs britanniques, située à quelques milles de sa résidence. Wilfrid s’y pénétra d’une culture qu’il affectionnerait toujours et apprit rapidement la langue anglaise qu’il parlerait avec un brin d’accent écossais. Puis, en 1854, Carolus conduisit son fils au collège de L’Assomption pour y entreprendre des études classiques. Wilfrid y découvrit un univers rigide dirigé par des ecclésiastiques qui érigeaient la religion catholique en programme d’études autant qu’en règle de vie. Les maîtres glorifiaient l’ultramontanisme et fustigeaient le libéralisme. Wilfrid réussit bien à L’Assomption, même si, à l’occasion, il séchait des cours pour aller entendre des orateurs « rouges » parler de politique. En 1859, par exemple, il décrocha des prix dans 7 matières sur 11. Déjà, il adorait la politique et avait planté sa croix dans le sol du libéralisme. En 1861, au terme de ce long parcours collégial dont il n’oubliera jamais l’atmosphère pesante imprégnée de conservatisme tout comme le goût de la littérature qu’il y a développé, il choisit le droit : son intérêt pour la matière, sa personnalité et son éloquence mise en évidence au collège l’y invitèrent.

Laurier s’inscrivit au McGill College de Montréal en septembre 1861. Le milieu montréalais et l’établissement anglais marquèrent à jamais son destin. D’abord, ce fut chez le docteur Séraphin Gauthier où il pensionnait qu’il rencontra Zoé Lafontaine, sa future épouse, professeure de piano peu fortunée et elle-même locataire chez les Gauthier. Ce fut à cette époque, aussi, que l’étudiant découvrit avec horreur l’ampleur d’un mal qui rongeait ses meilleures énergies. Ses toux répétées, ses mouchoirs tachés de sang le persuadèrent qu’il s’agissait de la tuberculose, de malheureuse mémoire dans la famille Laurier. En 1862–1863, la maladie le cloua très souvent au lit et le transporta au bord de la dépression. Plus tard seulement, durant son séjour dans les Bois-Francs, il sut qu’il souffrait de bronchite chronique. Ce « germe de mort » le hanterait désormais sa vie durant. Enfin, ce fut à ce moment qu’il établit des relations durables avec les militants du rougisme montréalais. En effet, deuxième de sa classe de 11 étudiants dès sa première année puis encore deuxième ex æquo à la fin de sa troisième, il fut vite remarqué par l’un de ses professeurs, Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme*, rouge radical et membre influent de l’Institut canadien, cercle littéraire et foyer du rougisme montréalais. Laflamme accepta l’étudiant à titre de clerc dans son cabinet d’avocat puis, le 2 octobre 1862, il lui ouvrit les portes de l’Institut canadien. Laurier y fit si bien sa place qu’il en fut premier vice-président de mai 1864 à l’automne de 1866. Là, il côtoya Joseph* et Gonzalve* Doutre, Louis-Antoine Dessaulles*, Médéric Lanctot* et Antoine-Aimé Dorion*. Avec eux, il tenta, en vain, d’aplanir les difficultés que l’institut rencontrait avec l’évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget*, férocement opposé au libéralisme et au Parti rouge. Il n’oublierait jamais ses démêlés avec Mgr Bourget.

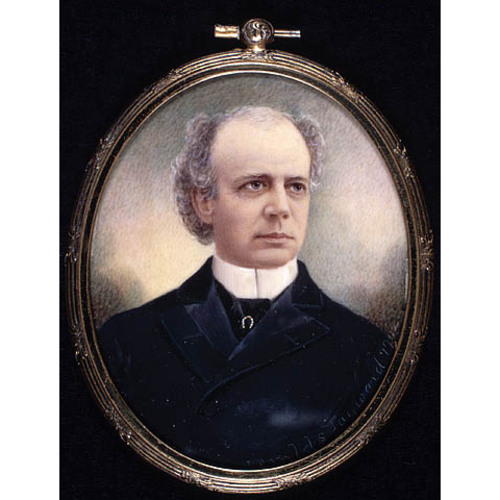

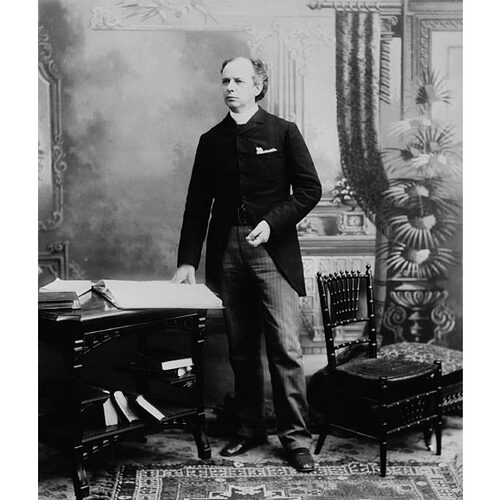

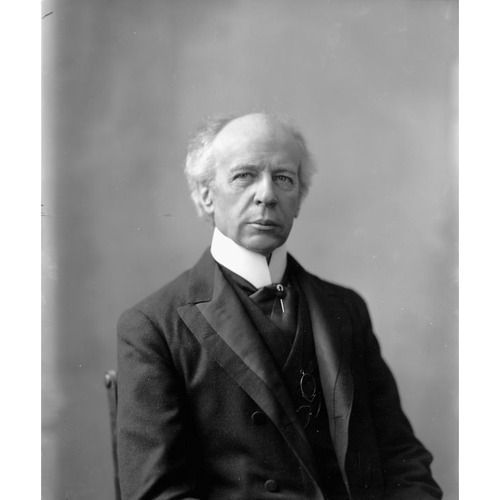

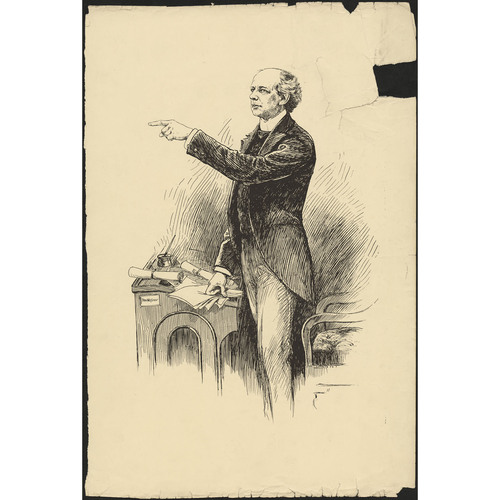

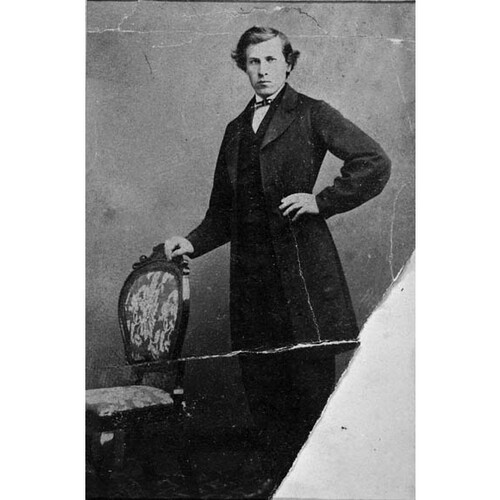

À la veille de ses 23 ans, le 3 octobre 1864, Laurier subit avec succès les examens du Bureau d’examinateurs du Bas-Canada. Ce fils d’un modeste arpenteur, devenu enfin professionnel, impressionnait de prime abord, puis étonnait. Grand, puisqu’il dépassait les six pieds, mince, il soignait jalousement une chevelure châtaine et frisée qui tentait vainement d’empiéter sur un front déjà large. Il affichait une beauté réelle, une tête de penseur et d’artiste empreinte d’une certaine noblesse, mais son teint pâle et sa physionomie à la fois douce et délicate dégageaient une fragilité qui rendait mal à l’aise. Sa beauté ne parvenait pas à s’épanouir et semait de l’inquiétude, chez lui et chez les autres. Personne de ses amis ne doutait toutefois de la qualité de l’homme. Intelligent et ambitieux, bien qu’indolent et porté au rêve et au romantisme, il cultivait la bienveillance et l’affabilité. Capable d’une franchise désarmante et d’une loyauté exemplaire envers ses amis, il défendait avec opiniâtreté et une logique implacable ses convictions, tout en manifestant beaucoup de tolérance envers les différences. Son apparence calme et réservée, voire timide, masquait ses capacités de leadership. Ce réaliste, qui aimait prendre les hommes et les choses comme ils étaient et qui avait peut-être déjà perdu la foi, craignait toutefois le temps qui fuit et la mort, deux angoisses récurrentes chez ce jeune avocat, intellectuel dans l’âme, peu porté vers les exercices physiques, mais que l’action politique passionnait.

Laurier exerça d’abord à Montréal, mais il y connut des moments difficiles. Son premier bureau, qu’il partagea avec Pierre-Amable-Oscar Archambault à partir du 27 octobre 1864, resta ouvert tout au plus un mois, tandis que son deuxième, en association avec le même Archambault et Henri-Lesieur Désaulniers, dut être fermé après seulement trois mois d’existence, faute de clients. Le 11 mars 1865, Laurier se retrouvait seul, sans le sous. Médéric Lanctot, très occupé à pourfendre le projet de Confédération canadienne dans son journal l’Union nationale (Montréal), le réchappa de ce gouffre : dès le 14 mars, Lanctot et Laurier annonçaient la formation de leur société. Laurier y travailla pour deux, très estimé par Lanctot, qui voyait alors en lui, selon le poète Louis Fréchette*, « un homme de l’avenir ». Sa santé toujours chancelante ne tarda toutefois pas à contrarier ces beaux espoirs. À la fin d’octobre 1866, le mal, cruel, exigeait un traitement choc, ce que permit un concours de circonstances au centre duquel s’érigea en maîtresse la politique.

Laurier, de fait, s’était aussi occupé de politique dès la fin de ses études. En août 1864, il s’était joint aux libéraux du Bas-Canada, radicaux comme modérés, pour dénoncer le projet de Confédération qui, selon eux, donnait trop de pouvoirs au gouvernement central et conduisait à l’anéantissement des Canadiens français, qu’on devrait au moins consulter. Il participa alors à un comité de réflexion qui publia un rapport accablant contre la Confédération, se fit orateur à quelques assemblées publiques et donna des articles à l’Union nationale de Lanctot. Ce fut en vain, car le 10 mars 1865, la Chambre d’assemblée de la province du Canada approuva le projet par 91 voix contre 33. Appelé en novembre 1866 par Antoine-Aimé Dorion à remplacer son frère Jean-Baptiste-Éric*, qui venait de mourir, à la direction du journal le Défricheur de L’Avenir, Laurier allait trouver là l’occasion de poursuivre son combat contre la Confédération et le traitement choc, ce grand air de l’espace rural, qu’exigeait son incurable maladie. Il quitta Montréal pour L’Avenir le 18 novembre, et ce fut à Victoriaville, où il publia le Défricheur à compter du 1er janvier 1867, qu’il noircit ses plus belles pages à la fois contre l’Union de 1841 et contre la Confédération. Le 7 mars 1867, au moment où le projet était discuté à Londres, Laurier fut cinglant : « La Confédération est la seconde étape sur la route de l’anglification tracée par Lord Durham [Lambton*...] Nous sommes livrés à la majorité anglaise [... Il faut] user de l’influence qui nous reste pour demander et obtenir un gouvernement libre et séparé. » Rouge et séparatiste, voilà la position de celui qui, dans quelque 30 ans, dirigerait le pays qu’il cherchait tant à démolir alors. Dès le 21 mars, toutefois, le Défricheur dut fermer ses portes, emporté tant par la maladie de son rédacteur que par les lourds problèmes financiers et l’opposition du clergé local ultramontain qui rangeait Laurier parmi les révolutionnaires libéraux. Puis, le 1er juillet, la Confédération canadienne fut officiellement proclamée. Du coup, à 25 ans, Wilfrid Laurier devait réorganiser sa vie.

Le choc de ses échecs à peine apaisé et sa santé rétablie, Laurier répondit au défi sans tarder. Il choisit de s’établir définitivement dans la région des Bois-Francs, précisément à Arthabaskaville (Arthabaska), où il demeura à partir de la mi-septembre 1867. Chef-lieu du comté et son centre judiciaire, Arthabaskaville, au paysage romanesque, regroupait quelque 730 habitants à 96 % francophones. Laurier s’y fit construire une maison spacieuse de 3 000 $ en 1876–1877 et y noua des relations solides avec des libéraux et des artistes. Il s’incrusta si bien dans son milieu qu’il devint échevin, maire, puis préfet de comté en 1881. Il s’occupa régulièrement des affaires de la communauté paroissiale et de son église. En 1897, ses obligations politiques l’obligeraient à s’établir à Ottawa, mais jamais, comme le montre sa correspondance, il n’oublierait les charmes et la tranquillité d’Arthabaskaville, où il reviendrait désormais durant la période des fêtes et aux vacances saisonnières.

Fixé dans son lieu de résidence, Laurier prit ensuite épouse. Le 13 mai 1868, il maria Zoé Lafontaine dans la cathédrale Saint-Jacques de Montréal. Il avait toujours refusé de demander la main de Zoé, car il se considérait trop malade et trop pauvre, mais averti par le docteur Gauthier qu’elle était sur le point d’épouser un autre prétendant, même si elle l’aimait toujours, Laurier se rendit aussitôt à Montréal. Le soir même, en l’absence de Carolus et de sa famille, il se maria puis, seul, repartit aussitôt pour Arthabaskaville où l’attendait une cause urgente. De cette union, le couple n’eut pas d’enfants, et il le regretta profondément. Dans l’ensemble, ce mariage fut heureux, mais pas toujours. Il y eut la passion qui lia Laurier à Émilie Barthe*, femme de son associé, l’avocat Joseph Lavergne. Cette femme brillante et très cultivée conquit Laurier en 1874 : mêmes intérêts littéraires, même anglophilie. Ils vécurent entre eux la liaison romantique la plus célèbre de l’histoire politique canadienne. Leurs lettres témoignent d’un amour réel. D’un amour platonique ? Nul ne le sait vraiment, même si la rumeur, jamais confirmée, courait à l’époque que de cette relation naquit Armand La Vergne*. Cette intimité dura vraisemblablement jusque vers 1897, quand les nécessités politiques reprirent leurs droits. Wilfrid et Zoé se rapprochèrent alors pour se consacrer l’un à l’autre jusqu’à la fin de leurs jours. Zoé survécut à son mari et s’éteignit à Ottawa le 1er novembre 1921.

À l’été de 1867, Laurier réorganisa aussi sa vie professionnelle. C’est à Arthabaskaville qu’il établit son bureau d’avocat où il eut, durant les 30 ans qu’il exerça, quatre associés : d’abord Eugène Crépeau, de 1867 à 1869, puis Édouard Richard*, de 1869 à 1874, enfin Joseph Lavergne, de 1874 à 1897, à qui se joignit Philippe-Hypolite Côté à partir de 1889. Sa pratique se concentra plutôt sur le droit général et ne bénéficia jamais de causes célèbres. Ses pairs reconnurent sa compétence en le nommant membre du conseil du barreau d’Arthabaska en 1888 et bâtonnier du même district en 1889. Incontestable vedette de son bureau, Laurier dut progressivement et à son grand regret, par suite de responsabilités politiques sans cesse plus lourdes, en délaisser la besogne quotidienne. La pratique du droit ne fit pas de Laurier un avocat prospère et fortuné, et ne lui permit pas d’accumuler l’argent dont il avait besoin pour assumer ses responsabilités croissantes au sein du Parti libéral. Cette situation l’accabla et il s’en plaignit régulièrement.

Cette sécurité financière que Laurier recherchait tant, il l’obtiendrait après les élections du 23 juin 1896 qui le porteraient au pouvoir à Ottawa. Dès le lendemain, William Mulock*, député de York North, en Ontario, demanderait son autorisation pour lever un fonds de 50 000 $ à 100 000 $ afin de le mettre à l’abri du besoin pour le reste de ses jours. Laurier acquiescerait, comme il acquiescerait lorsque le Parti libéral lui offrirait une luxueuse maison à Ottawa en 1897. Dès lors, il fermerait son bureau d’avocat d’Arthabaskaville et nommerait juge son associé Joseph Lavergne. Cette situation rêvée ne veut toutefois pas dire qu’il ne chercherait pas à faire fructifier son avoir après 1896. Cet homme, qui se disait peu habile dans les questions d’argent, avait quand même essayé de faire travailler son pécule dans le passé. N’avait-il pas mis sur pied avec d’autres le Syndicat agricole d’Arthabaskaville en 1880 afin d’exploiter le sucre de betteraves ? N’avait-il pas fondé en 1889, avec quatre autres associés, la Compagnie minière Laurier pour « faire le commerce et exploitation des mines dans les comtés d’Arthabaska, de Mégantic, de Wolfe » ? Après 1896, il accepterait, sans trop sourciller, de faire partie du conseil d’administration de quelques compagnies mais, surtout, il investirait son argent comme, à la fin de sa vie, dans la Canada Cement Company. À sa mort, en sus de ses polices d’assurances sur la vie, de ses biens mobiliers et de ses immeubles, Laurier disposerait d’au moins quelque 25 000 $.

Cet homme, dont la vie personnelle et professionnelle allait ainsi progressivement se stabiliser, caressa enfin, dès l’été de 1867, un dernier projet, celui de se lancer en politique active, ainsi qu’en témoigne cette confidence à Zoé le 1er août 1867 : « Je me mêle activement d’élection [...] Maintenant on veut me porter candidat et je ne m’y oppose pas. Autant vaut travailler pour moi que pour les autres. » Pour éviter probablement les déchirements au sein des libéraux regroupés en bonne partie dans l’Association de réforme du Bas-Canada formée en mai 1867 pour motiver les troupes divisées et leur tracer les lignes d’un programme rassembleur, Laurier ne se porta finalement pas candidat aux élections générales de la fin d’août et du début de septembre 1867, les premières à se tenir sous le régime de la Confédération afin de remplir de députés tant l’Assemblée législative de Québec que la Chambre des communes du Canada. Le rouge et libéral qu’il disait toujours être se frotta toutefois jusqu’au bout aux luttes de partis qui conduisirent les adversaires libéraux-conservateurs à la direction du pays et de la province de Québec.

Avant de faire son entrée officielle dans la vie publique, Laurier dut régler deux préalables essentiels à ses succès futurs. D’abord, allait-il accepter une fois pour toutes cette Confédération qu’il maudissait il n’y a pas si longtemps ? Laurier, qui avait déjà franchi une première étape à cet égard à l’été de 1867, décida par l’affirmative. Comme son chef Antoine-Aimé Dorion et bien d’autres libéraux, il choisit d’admettre le fait accompli et d’œuvrer au sein du nouveau Canada pour le rendre moins funeste aux Canadiens français. Puis, allait-il demeurer un adepte du rougisme, ce produit de l’Institut canadien en quasi-désintégration, de moins en moins prisé par la population ? Cette fois, il répondit par la négative. Révolu chez lui le libéralisme radical, place au libéralisme modéré, à la manière classique des whigs britanniques, respectueux des volontés populaires et, espérait-il, moins menaçant pour le clergé catholique. Laurier n’avait plus dès lors de pensée que sa première élection au sein du Parlement de la province de Québec.

Elle vint à l’été de la cruciale année 1871, l’année du tournant décisif de sa vie. Laurier mena une campagne d’enfer à compter du 28 mai 1871 pour devenir député libéral de la circonscription de Drummond et Arthabaska. De fait, il ne put compter que sur sa fougue, son réseau d’amis libéraux et son prestige naissant, et bien peu sur le Parti libéral de Henri-Gustave Joly*, simple coalition de noyaux régionaux, sans organisation ni programme. Au clergé catholique local qui le qualifia de rouge et de révolutionnaire épris de toutes les libertés, Laurier répondit en proposant un programme équilibré qui reprenait les grands thèmes électoraux de l’heure : il toucha ainsi tant à l’éducation, à la colonisation et à l’agriculture, dont il fallait augmenter les crédits, qu’à l’abolition du Conseil législatif et qu’au développement industriel, remède au terrible fléau de l’émigration. Le soir du 11 juillet, son triomphe par 750 voix de majorité rendit la défaite provinciale des libéraux moins amère.

Pendant les quelque deux ans et demi qu’il besogna au Parlement de Québec, Laurier se comporta toutefois le plus souvent comme s’il se trouvait toujours en propédeutique. Il regardait, écoutait, apprenait et se pliait, non sans maugréer, aux exigences du milieu parlementaire, qu’il n’aima pas vraiment comme l’attestent ses lettres à Zoé. Un des plus jeunes députés de l’Assemblée législative, Laurier n’était pas la vedette de l’opposition. De fait, il ne mit réellement la main à la pâte qu’à la première session, celle de novembre-décembre 1871, mais il le fit bien. Le 9 novembre, dans son premier discours prononcé sur l’adresse en réponse au discours du trône, il affirma avec la conviction des précurseurs que le « véritable progrès » et la « véritable prospérité » de la province, fondements, avec la promotion des réformes politiques, de son engagement dans la vie publique, passaient aussi par l’industrie et l’immigration d’ouvriers et d’artisans qualifiés. Puis, le 22 novembre, Laurier récidiva en attaquant le double mandat, ce cumul autorisé des mandats fédéral et provincial qui avait permis, en 1871, à pas moins de 17 députés de siéger à la fois à Québec et à Ottawa. Il lança des phrases lapidaires qui marquèrent le débat : « Avec le simple mandat, Québec est Québec ; avec le double mandat, ce n’est plus qu’un appendice d’Ottawa. » L’allocution, bien structurée, suffisamment étoffée, exposa en termes clairs la doctrine de l’autonomie provinciale, au centre du problème. Aux yeux de plusieurs, un redoutable orateur s’était fait valoir. Pourtant, à peu d’exceptions près, Laurier ne se manifesta plus par la suite. L’homme était-il trop déçu de ce milieu ? Se laissait-il trop envahir par l’ennui, par la pratique du droit ? Une chose reste certaine : l’état lamentable de son parti l’affligeait.

Le Parti libéral vivait en effet une bien lamentable situation. Sans programme véritable, sans structure extra-parlementaire, il traînait lourdement encore son passé radical. Comme d’autres libéraux, Laurier comprit que l’heure des réflexions et des gestes d’éclat avait sonné. L’avenir résidait dans le renouvellement de la pensée libérale et dans une organisation dynamique qui regrouperaient libéraux et conservateurs, désireux de saisir les rênes du pouvoir et d’y placer les principes avant les intérêts égoïstes. Dès son entrée en politique, le député de Drummond et Arthabaska se consacra à cette opération.

Au départ, Laurier choisit la plume. Dans un journal d’Arthabaskaville, il réaffirma en décembre 1871 ce qu’il avait déclaré durant la dernière campagne électorale : « Les libéraux de 1871 ne peuvent être identiques, par les hommes et les principes, à ce qu’ils étaient en 1848, époque de renaissance libérale. » Puis, en 1872, il s’engagea dans l’action. Ce même mois, il contribua, avec d’autres jeunes tels Louis-Amable Jetté, Frédéric-Ligori Béïque* et Honoré Mercier*, à la fondation du Parti national, né en ligne droite de ce désir de faire peau neuve. D’abord réticents, les vétérans libéraux se rallièrent à ce parti réformiste et autonomiste qui voulait devenir un lieu de rencontre des modérés de la province de Québec, capables de « placer l’intérêt national » au-dessus de tout. Au fond, les plus vieux comprirent vite, comme le souligna le Canadien, que le Parti national, « c’[était] le parti libéral s’organisant de nouveau, rajeunissant son programme de 1847 ». Dans cette résurgence du Parti libéral à travers le Parti national, Laurier joua un rôle incontestable. Il en fut même un des piliers. Les résultats des élections fédérales de l’été de 1872 ne furent toutefois pas à la hauteur des espoirs des jeunes nationaux. Sir John Alexander Macdonald*, bien que très affaibli, fut reporté au pouvoir à Ottawa et le Parti libéral absorba peu à peu le Parti national. Néanmoins, Laurier et les jeunes avaient donné à leur formation d’origine un élan qu’elle ne pourrait pas totalement oublier.

À l’automne de 1873, le destin servit bien Laurier. Le gouvernement Macdonald fut rudement secoué à Ottawa par le scandale du chemin de fer du Pacifique qui entraîna sa démission le 5 novembre et son remplacement par le gouvernement libéral d’Alexander Mackenzie*. Aux élections fédérales qui suivirent, à la fin de janvier et au début de février 1874, Laurier saisit sa chance. Il renonça à son mandat à Québec et se présenta comme candidat libéral dans Drummond et Arthabaska. Sa campagne fut courte, 27 jours, tout comme d’ailleurs son programme, qui se résumait à une dénonciation de la corruption conservatrice. Cette fois, pas de place pour les définitions savantes du libéralisme politique. Un seul but, la victoire. Elle vint le 29 janvier et pour Laurier et pour le Parti libéral. De paroisse en paroisse, ce soir-là, les militants libéraux de Drummond et Arthabaska promenèrent, en un long défilé, leur nouveau député. Laurier, 32 ans, vibrait de bonheur.

Quand il pénétra dans la Chambre des communes, le 26 mars 1874, Laurier dut se sentir bien humble dans la vaste enceinte qu’occupaient 205 autres députés dont les uns, ses adversaires, Macdonald en tête, et les autres, ses amis politiques, les Mackenzie, Antoine-Aimé Dorion, Luther Hamilton Holton*, Edward Blake, Richard John Cartwright, avaient de quoi impressionner. Il lui fallait, bien sûr, commencer par sortir du quasi-anonymat et gagner un à un ses galons s’il voulait s’imposer dans ce Canada à bâtir mais dont les bases demeuraient fragiles, voire même contestées. Laurier y consacra la première phase de sa vie parlementaire qui dura de 1874 à 1878. Pour se dévoiler à ses collègues, il misa sur son éloquence. Il s’illustra ainsi dès le 30 mars 1874 lorsqu’il appuya l’adresse en réponse au discours du trône. Il fit alors en français trois professions de foi : la première envers son pays, la deuxième envers son parti dont le libéralisme s’identifierait d’emblée au libéralisme pratiqué en Angleterre, la troisième envers son gouvernement. Le succès fut immédiat. Il récidiva le 15 avril suivant sur l’amnistie à accorder au Métis Louis Riel*, nouveau député de Provencher, au Manitoba. Dans des élans oratoires exprimés en anglais, il s’opposa à son expulsion des Communes, même s’il n’éprouvait pas de sympathie pour le Métis, comme il l’écrivait au député James Young, le 16 septembre 1874. À l’instar d’autres libéraux de la province de Québec, il n’avait fait qu’utiliser la question de l’amnistie pour diminuer encore davantage l’influence des conservateurs. Toutefois, aux Communes, ce 15 avril 1874, ne parurent que la grandeur d’âme, que la beauté de l’expression. Enfin, le 12 février 1875, il revint à la charge sur l’affaire Riel au moment où le gouvernement proposa d’amnistier toutes les personnes impliquées dans les troubles du Nord-Ouest, sauf trois dont Riel. Encore ici, Laurier trouva les accents pathétiques. De plus, il en profita pour dévoiler le fondement de ses prises de position sur tous les sujets politiques : entre les opinions extrêmes, il se rangeait dans celle des « hommes modérés [qui] prendr[aient] un terme moyen pour arriver à la justice et à la vérité. » Progressivement, jusqu’en 1877, ses performances à la Chambre révélèrent publiquement un homme politique modéré, lucide, supérieur à la moyenne, qui avait apprivoisé le milieu parlementaire. Il fallait cependant faire encore plus, s’imposer à l’intérieur même du parti, devenir la solution québécoise aux difficultés rencontrées par sa formation et par le gouvernement qu’elle avait formé à Ottawa. En effet, le gouvernement Mackenzie s’était essoufflé avec le temps, embourbé surtout dans la crise économique et dans une politique de peu d’envergure. En outre, le Québec n’était pas représenté adéquatement au cabinet depuis la démission du ministre Antoine-Aimé Dorion en mai 1874. La situation était devenue d’autant plus insupportable que, graduellement, l’aile ultramontaine du clergé catholique s’était remise à bouger, confondant de plus belle libéraux doctrinaires et libéraux modérés, intervenant indûment dans les élections. Laurier entreprit donc de nouveau, mais résolument et pour de bon cette fois, la très longue conquête libérale de la province de Québec. En 1875, par exemple, il participa activement aux élections provinciales. À Sainte-Croix, dans Lotbinière, le 6 juin, il affronta le triomphant Joseph-Adolphe Chapleau*, l’étoile montante des conservateurs. Il lança alors un message porteur d’avenir : « Lorsque le parti conservateur s’affuble du manteau de la religion, ce n’est qu’un masque [...] Nous, nous sommes libéraux comme on est libéral en Angleterre. » Il y eut surtout son grand discours prononcé à Québec, le 26 juin 1877, sur le libéralisme politique. Le moment était historique. Laurier pouvait y ravager sa carrière : ses chefs tentèrent même de le dissuader, car le délégué apostolique Mgr George Conroy* procédait alors à une enquête afin de statuer sur les partis politiques. Laurier écarta toutefois cette prudence trompeuse qui avait conduit aux problèmes présents. Certes, il reconnaissait qu’il ne devait pas provoquer Mgr Conroy, mais il savait aussi que le temps était venu d’expliquer le plus clairement possible à la population le libéralisme de son parti. Son approche restait pragmatique, son ambition partisane, ce qui laissait entendre qu’il voulait contribuer à l’édification d’un système de partis et d’un mode de gouvernement modernes, où le Parti libéral détiendrait pleinement sa place sur l’échiquier politique de la province. Il s’exécuta avec brio, tâtant tantôt de la passion, le plus souvent de la raison, bien qu’à l’occasion il tombât dans l’éloquence facile. Non, affirma-t-il devant son auditoire de quelque 2 000 personnes, « le libéralisme catholique n’est pas le libéralisme politique ». Non, « le parti libéral [n’]est [pas] un parti composé d’hommes à doctrines perverses et à tendances dangereuses, marchant sciemment et délibérément à la révolution ». Non, il n’y a pas, entre libéraux et conservateurs, de « différence morale ». Décidé à se définir, il jeta : « Je suis un libéral. Je suis un de ceux qui pensent que partout, dans les choses humaines, il y a des abus à réformer, de nouveaux horizons à ouvrir, de nouvelles forces à développer. » Ces principes, un pays les avait appliqués, l’Angleterre. Le Parti libéral y « [avait] opéré une série de réformes qui [avaient] fait du peuple anglais le peuple le plus libre, le plus prospère et le plus heureux de l’Europe ». Puis, en démocrate conscient de la nécessité du respect de l’individu et de ses choix ainsi que de la nécessaire séparation de l’Église et de l’État, il précisa, quoiqu’en termes modérés, la place du clergé en politique : « [Son] droit d’intervention [...] finit à l’endroit où il empièterait sur l’indépendance de l’électeur [...] Il est [...] parfaitement permis de changer l’opinion de l’électeur, par le raisonnement et par tous les autres moyens de persuasion, mais jamais par l’intimidation. » Enfin, il conclut par ces mots : « La politique du parti libéral est de protéger [nos] institutions, de les défendre et de les propager, et, sous l’empire de ces institutions, de développer les ressources latentes de notre pays. Telle est la politique du parti libéral ; il n’en a pas d’autre. » Laurier venait d’émettre des idées propres à satisfaire Mgr Conroy, des mots clés, voire fétiches, qu’il répéterait pendant les meilleures années de sa vie politique.

Ce fut le triomphe. Du jour au lendemain, Laurier devint une figure nationale, mais davantage le leader que les libéraux de la province de Québec attendaient. Le premier ministre Mackenzie le comprit : le 8 octobre 1877, il le nomma ministre du Revenu de l’intérieur. Laurier siégerait désormais au cénacle de la politique canadienne. Qui plus est, il y serait considéré comme le vrai successeur de Dorion, « le chef même des libéraux bas-canadiens ». Toutefois, Laurier ne demeura ministre qu’une année et un jour. Une année plutôt mouvementée, parsemée d’épreuves. Celle d’abord de sa réélection dans Drummond et Arthabaska comme l’y obligeait la coutume de l’époque. Les conservateurs lui offrirent un combat impitoyable qui, le 27 octobre, se solda par sa défaite. Laurier se présenta alors dans Québec-Est : même combat difficile pour lui, qui se considérait alors « la dernière carte du parti en cette province », même hargne chez les conservateurs. Cette fois cependant, les libéraux, mieux organisés, soutinrent si bien leur candidat que Laurier décrocha une majorité de 315 voix, le 28 novembre 1877. De ce moment à sa mort en 1919, Laurier allait tisser avec la circonscription de Québec-Est des liens si serrés que jamais elle ne lui ferait faux bond. Les joies de la victoire devaient toutefois s’estomper rapidement. La session parlementaire de l’hiver et du printemps de 1878 ramena en effet Laurier à la dure réalité. Le gouvernement Mackenzie n’arrivait pas à trouver le souffle qu’il fallait pour conduire adéquatement le pays, et lui-même souffrit le retour de sa maladie chronique qui le cloua au lit à plusieurs reprises. Laurier servit quand même à la Chambre de belles interventions, défendit convenablement ses dossiers et l’administration de son département, mais sans plus. Il manifesta plus d’entrain au cours de la campagne électorale en vue des élections fédérales du 17 septembre 1878. Laurier, qui avait la haute main sur son parti au Québec, multiplia les efforts, mais ce fut peine perdue. Les libéraux cédèrent le pouvoir aux conservateurs et à leur Politique nationale ; ces derniers triomphèrent par 78 sièges. Bien que réélu, Laurier n’avait pu empêcher les conservateurs d’obtenir une majorité de 29 sièges au Québec. À 36 ans, il redevint simple député dans un groupe décimé de 64 libéraux dont seulement 18 de la province de Québec.

S’amorça dès lors l’étape des pénibles années 1878 à 1884. L’homme, désabusé, découragé, donna souvent l’impression de ne plus s’intéresser à la politique ni à son propre parti, qui connut déboires sur déboires. Certes, au cours de cette période, Laurier fit aussi de bons coups et, parfois, la manchette, comme lorsque, avec franchise, il incita Mackenzie à démissionner en 1880 ; comme, encore en 1880, lorsqu’il fonda, avec d’autres, le journal l’Électeur de Québec pour ressourcer les troupes libérales [V. Ernest Pacaud*] ; comme, le 20 avril 1881, lorsqu’il publia dans l’Électeur son célèbre article « la Caverne des 40 voleurs », où il qualifia le conservateur Louis-Adélard Senécal*, grand ami de Chapleau, d’escroc et l’accusa de vouloir voler la province, ce qui le conduisit à un retentissant procès ; comme, enfin, lorsqu’il contribua aux travaux de la Chambre. Il n’aborda toutefois, pratiquement, aucune idée nouvelle. Il défendit le tarif protecteur modéré, l’autonomie provinciale, le lien du Canada à la couronne britannique et, s’opposant à la politique d’aide au chemin de fer canadien du Pacifique des conservateurs, il appuya la théorie du laisser-faire et du rôle réduit de l’État en matière économique. Il n’y avait rien, en somme, pour impressionner outre mesure, surtout pas le journaliste John Wesley Dafoe* qui le vit à l’œuvre au cours de la session de 1884 et qui tracerait de Laurier ce portrait peu flatteur : « Les activités politiques de Laurier se résumaient, ni plus ni moins, au vague rôle de secrétaire du chef libéral [Blake]. Il tenait ses documents en ordre, lui remettait tour à tour les hansards et les livres bleus, appelait les pages pour enlever tout ce qui nuisait et remplir le verre d’eau [...] Sa brillante éloquence n’existait que dans la mémoire des parlementaires. » Voilà où en était rendue l’image publique de Laurier en 1884. Au fond, seuls semblaient vraiment l’intéresser la tranquillité d’Arthabaskaville, où il pouvait lire à volonté, la pratique du droit, les amis et, bien sûr, Émilie Lavergne.

Soudain, en 1885, la carrière politique de Laurier reprit son côté spectaculaire, fulgurant. Une fois encore, ce furent les événements qui lui imposèrent leur emprise. L’élément déclencheur fut la rébellion du Nord-Ouest, avec à sa tête le Métis Louis Riel, qui agita tout le pays en 1885. La reddition de Riel en mai, son procès en juillet, sa condamnation à mort en août, enfin sa pendaison le 16 novembre soulevèrent de profondes émotions : chez les Ontariens, hantés par les mânes de Thomas Scott* qu’il fallait venger ; chez les Canadiens français, indignés jusque dans leurs entrailles. En assaillant ainsi le Métis, c’était leur sang et leur culture canadienne-française même qui se trouvaient bafoués. Laurier, avec autant de sincérité au cœur que d’espoir d’affaiblir le plus possible les conservateurs, se remit à la lutte politique. Ce fut à la Chambre des communes qu’il montra d’abord son agressivité retrouvée. Le 7 juillet 1885, il y prononça l’allocution la plus longue de sa vie parlementaire. Il s’exprima en chef actif des libéraux de la province de Québec. Un doigt vengeur dirigé contre Macdonald, il l’accusa de mépriser les Métis et d’être ni plus ni moins le responsable de la rébellion. Puis, Laurier entreprit une action extraparlementaire aux côtés de l’équipe provinciale de Mercier, plus structurée et plus nationaliste que jamais, déjà prête à transformer le mouvement national de sympathie envers Riel en un vrai Parti national qui regrouperait libéraux et conservateurs furieux contre Macdonald et ses ministres francophones, Chapleau, sir Hector-Louis Langevin* et sir Adolphe-Philippe Caron*. En septembre et octobre 1885, il participa à pas moins de six assemblées publiques, mais rien ne compta plus alors que son grand discours au Champ-de-Mars de Montréal, le 22 novembre, six jours seulement après la pendaison de Riel. Devant près de 50 000 personnes, Laurier s’emporta à un point tel qu’il ne put retenir ces phrases qui frappèrent l’imaginaire collectif : « Si [j’]avai[s] été sur les bords de la Saskatchewan lorsqu’éclata la révolte [j’]aurais pris [moi]-même les armes contre le gouvernement [...] l’exécution de Riel a été un meurtre judiciaire [...] Comment M. Chapleau [...] a-t-il pu trempé dans ce froid assassinat d’un compatriote. » En cette journée, Laurier s’était joint à l’âme triste des Canadiens français et l’avait certainement conquise. Certes, il n’avait pas présenté son nationalisme, mais comment douter de son rapprochement avec celui de Mercier. Jamais, depuis son entrée en politique active, Laurier n’était allé aussi loin dans ses propos que ce 22 novembre. Jamais non plus, il n’irait aussi loin.

Les plus beaux fleurons de la remontée politique de Laurier restaient toutefois encore à venir. Le 16 mars 1886, au moment du débat sur une proposition du député conservateur Philippe Landry voulant que la Chambre exprimât ses regrets pour la mort de Riel, Laurier trouva une première occasion d’exposer la seule voie à suivre dans la construction difficile du pays : « nous ne pouvons faire de ce nouveau pays une nation en répandant le sang, affirma-t-il, mais en nous montrant clément[s] et charitables pour toutes les offenses politiques [...] Peut-être serait-il mieux au seul point de vue utilitaire, de n’avoir qu’une seule langue ; mais le français et la langue de nos mères, la langue qui nous rappelle les souvenirs les plus sacrés [...] tant qu’il y aura des mères françaises dans le pays, la langue française ne périra point. Mais ces sentiments sont en harmonie parfaite avec la loyauté envers l’Angleterre. » Cette conception du pays, il la développa aussi à Toronto, le 10 décembre suivant, dans le but évident de s’expliquer face à l’Ontario. Il justifia alors sa conduite et ses propos des mois passés puis, quelque peu frondeur, il se permit même de tancer la foule : « vous-mêmes sur les bords de la Saskatchewan [...] qu’auriez-vous fait ? » Il soutint d’emblée l’attitude des Canadiens français sur l’affaire Riel et, franchement, défendit leur droit à l’existence au Canada. Dès lors, il était prêt à déclamer sa définition de la nation canadienne : « nous sommes tous Canadiens. Sous l’Île de Montréal, les eaux qui viennent du Nord par l’Outaouais s’unissent aux eaux qui viennent des lacs de l’Ouest ; elles se joignent, elles ne se mêlent pas. Elles offrent en cet endroit le spectacle de deux courants parallèles, parfaitement séparés et distincts, et cependant elles suivent la même direction, coulent côte à côte entre les mêmes rives, celles du majestueux Saint-Laurent, et dans leur course elles roulent ensemble vers l’océan [...] Voilà l’image parfaite de notre peuple. » Les libéraux ontariens écoutèrent avec surprise cet orateur « à la langue d’argent » dont des journaux avaient parlé après le discours du 16 mars. De surcroît, ils côtoyèrent de près un homme politique qui désirait proposer aux Canadiens une voie réfléchie, faite de modération, mais une voie qui pouvait devenir inspiration. La remontée politique de Laurier trouva là, ce 10 décembre 1886, son couronnement.

C’est pourquoi lorsque Macdonald annonça des élections générales pour le 22 février 1887, Laurier, sorti de l’ombre, battit les tambours. Il dirigea les opérations électorales au Québec avec une confiance renouvelée. Avec Mercier, nouveau premier ministre de la province, avec certains conservateurs nationaux, voire ultramontains, il parcourut plusieurs régions en y promenant allègrement le fantôme de Riel. En vain. Le 22 février, Macdonald se faufila à nouveau. Blake, diminué, malade, insomniaque, peu entiché de la direction du parti, prit la décision de se retirer le 2 juin 1887.

Le problème du leadership du Parti libéral fédéral était dès lors posé crûment. Blake, comme le voulait la coutume de l’époque, eut le dernier mot. Il ne retint ni Oliver Mowat*, non disponible, ni sir Richard John Cartwright, impopulaire auprès des Canadiens français et des manufacturiers, ni David Mills*, qui manquait de cran. Sans hésiter, il désigna Laurier. Quel étonnement ! D’abord chez plusieurs libéraux qui voyaient Laurier ou trop frêle, indolent et sans poigne, ou trop marqué en Ontario par l’affaire Riel, ou encore trop menacé au Québec par le clergé qui se souvenait toujours de son rougisme. Étonnement, bien sûr aussi, chez Laurier qui refusa péremptoirement. Le 11 juin, il écrivit à son ami Ernest Pacaud : « Je ne désire pas être chef. Ce n’est pas là mon idéal [...] ; mais deux objections subsistent [...] Je n’ai pas de fortune, je n’ai pas de santé [...] mes amis m’imposent une tâche trop lourde. » Le clairvoyant Blake n’en démordit pas toutefois. À ses yeux, le parti avait besoin d’un chef intègre, capable de jugement et de courage, capable aussi de considérer les problèmes non sous l’angle racial ou religieux, mais selon le strict intérêt national, capable enfin de remuer les foules mais, également, d’inciter le Québec à joindre majoritairement les rangs libéraux, l’une des conditions essentielles à la prise du pouvoir à Ottawa. Le 18 juin 1887, de guerre lasse, Laurier accepta mais en précisant qu’il assumait temporairement la fonction et qu’il la remettrait à Blake aussitôt sa santé revenue. Au fond, Laurier estimait qu’il était bien difficile pour un Canadien français de remplir un tel poste dans une formation fédérale. L’enthousiasme ne caractérisait certes pas le nouveau chef alors, mais, comme le montre aussi sa correspondance, le cran, la détermination, la volonté de réussir se trouvaient bel et bien plantés en cet homme de 45 ans.

Laurier allait consacrer les neuf prochaines années de sa vie à convaincre les Canadiens qu’il pouvait conduire leur destinée. Les circonstances, encore une fois, lui suggérèrent une stratégie à trois volets. En premier lieu, il lui fallait doter le parti d’une politique économique capable de revitaliser sa formation démoralisée, de détourner les Canadiens de leurs querelles interculturelles, de vaincre les vieillissants conservateurs de Macdonald qui n’arrivaient pas à créer le climat propice à enrayer l’émigration des Canadiens vers les États-Unis. Dès le 14 juillet, il avait trouvé cette politique : c’était l’union commerciale avec les États-Unis, inspirée du courant libre-échangiste très présent dans le parti autour de l’infatigable Cartwright et centrale dans l’idée continentaliste qui charmait alors plusieurs Canadiens. La mesure, qui supposait l’établissement d’un système tarifaire commun, fut ramenée, à l’hiver de 1888, grâce semble-t-il à James David Edgar*, à la réciprocité totale, c’est-à-dire la libre circulation de tous les produits entre le Canada et les États-Unis, puis présentée et battue à la Chambre des communes le 6 avril après qu’une vingtaine de députés libéraux se furent abstenus de voter. Déçu, mais non effondré, Laurier maintint cette idée. Il croyait à l’important débouché que représentait ce vaste marché de 60 millions d’Américains et il refusait d’admettre la destruction possible des industries canadiennes et d’être accusé de déloyauté envers l’Angleterre dont il admirait tant la civilisation mais de laquelle, déclara-t-il alors, la colonie devrait se détacher progressivement pour devenir une nation pleine et entière. Jusqu’en 1891, il résista tant bien que mal à l’assaut contre la réciprocité totale que plusieurs ne distinguaient pas vraiment de l’union commerciale qui, à leurs yeux, pourrait priver le Canada de son identité. Il résista ainsi à Blake et à d’autres influents libéraux, puis aux membres de l’Imperial Federation League qui n’arrêtaient pas de crier à la trahison face à l’Empire et à imaginer l’annexion aux États-Unis. Il dut même se défendre contre les Américains qui s’enfermaient dans un protectionnisme étroit. La réciprocité ne constitua pas, cependant, un enjeu aussi mobilisateur de ses troupes qu’il l’aurait souhaité.

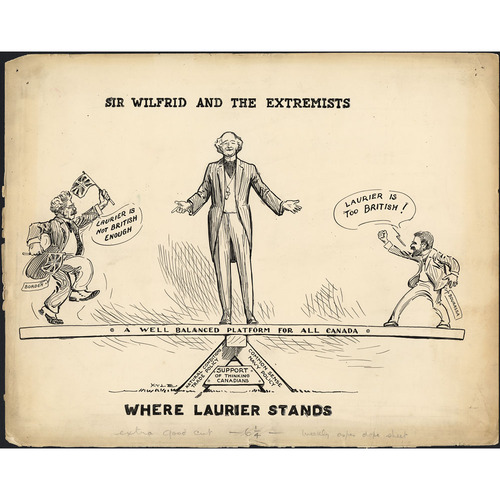

La réciprocité ne contribua pas, non plus, à apaiser les conflits interculturels. Une marmite prête à exploser, voilà l’image qui vient à l’esprit lorsqu’on scrute le Canada des années 1888–1890. Au fond, le problème qui se posait alors concernait l’identité nationale. Certains voyaient la nation canadienne liée de près à l’Empire britannique tandis que d’autres l’ancraient davantage sur le continent nord-américain. Mais il y avait plus. Certains anglo-protestants optaient pour une nation canadienne plutôt exclusive, unilingue anglaise et protestante. Redoutant la force et l’ambition des Canadiens français catholiques, qu’exprimait avec tant de vigueur Mercier, ils partirent en croisade contre le dualisme canadien. Les autres, les Canadiens français, suivis par des Anglo-Saxons, rêvaient surtout d’un Canada bilingue et biculturel. Eux aussi partirent en croisade passionnée.

Cette agitation rejoignit vite le Parlement canadien. Pour dégager autant la position de son parti que sa définition de la nation à construire, Laurier dut intervenir. Ce fut là le deuxième objectif envisagé, et ce ne fut pas le moindre. Laurier adopta la prudence qui s’imposait d’elle-même, mais surtout il misa sur la franchise et défendit globalement le respect de trois principes : l’autonomie provinciale, les deux cultures fondamentales du pays, et la liberté. Le 28 mars 1889, au nom de ces trois principes, il s’opposa à ce que la Chambre condamne la loi concernant les biens des jésuites adoptée par le gouvernement Mercier. Il récidiva avec encore plus de force lorsque le 22 janvier 1890 D’Alton McCarthy*, député conservateur ontarien, déposa un projet de loi demandant l’abolition des garanties touchant le français dans l’Acte des Territoires du Nord-Ouest. Laurier peaufina sa stratégie autour de la défense de l’autonomie provinciale, même s’il risquait ainsi de sacrifier la dualité canadienne s’étendant à tout le pays. En effet, comment pourrait-il empêcher une province à majorité anglaise de se doter d’institutions à caractère uniquement anglo-protestant ? Laurier le reconnaissait, mais il mit sa confiance dans la magnanimité des partenaires majoritaires. Dans cette optique, il appuya le 21 février l’amendement du ministre sir John Sparrow David Thompson* qui laissait à l’Assemblée des Territoires du Nord-Ouest le pouvoir de décider elle-même de cette question, ce qui revenait à dire que les Territoires pourraient abolir à leur convenance l’usage du français dans leur Assemblée. La subordination du sort des deux cultures à l’autonomie provinciale en laissa plusieurs perplexes alors. Jamais, pour leur part, les nationalistes canadiens-français ne le pardonneraient à Laurier, mais ce dernier, chef de parti fédéral, conclut qu’il devait s’en remettre aussi au réalisme politique.

Ce même réalisme politique avait d’ailleurs amené Laurier à ne pas bouger après que le gouvernement libéral de Thomas Greenway*, au Manitoba, eut, en ce début de 1890, déposé deux projets de loi dont l’un abolissait le français comme langue officielle et l’autre créait un système d’enseignement non confessionnel, dirigé et financé par l’État. Chez les catholiques, chez les Canadiens français qui ne formaient plus qu’environ le dixième de la population manitobaine, ce fut la consternation. Mais à Ottawa, Laurier, comme bien d’autres, désireux de calmer toute agitation précipitée, accepta la décision du gouvernement de confier l’affaire aux tribunaux et il s’en lava les mains.

Restait enfin le troisième objectif : Laurier en cerna vite l’importance après juin 1887, puisqu’il s’agissait de la revitalisation et de la réorganisation du parti. Malgré ses continuelles intentions de démissionner de la chefferie, il mit les bouchées doubles. Il misa, entre autres, sur la création d’organisations provinciales solides et sur l’établissement de liens étroits avec les partis politiques provinciaux. Avec Edgar, en particulier, il activa le comité parlementaire d’organisation, qui recueillit des fonds, produisit et distribua des brochures électorales, surveilla les journaux du parti tels le Globe de Toronto et l’Électeur de Québec. Au Québec, par exemple, il continua dans l’esprit de ses gestes des années 1875–1877 et sut profiter habilement du terrain bien construit au fil des ans par Blake. La conversion de la province de Québec au Parti libéral prit donc progressivement un élan irrésistible. Laurier fut en partie l’architecte de cette réussite, mais aussi le bénéficiaire récoltant les fruits des efforts de son prédécesseur. En Ontario, Laurier manœuvra pour devenir l’indispensable arbitre du caucus des députés divisé en diverses factions. Il y fit aussi des tournées politiques courageuses qui, sans être un succès en soi, lui permirent néanmoins de devenir à la longue le seul vrai point de ralliement des troupes.

Pourtant, la défaite du Parti libéral aux élections générales du 5 mars 1891 refroidit bien des ardeurs, même si ce dernier avait fait des gains intéressants en Ontario et si le Québec, pour la première fois depuis 1874, avait envoyé à Ottawa plus de libéraux que de conservateurs. Macdonald avait habilement misé sur la loyauté au Canada et à l’Empire que trahissait, selon lui, la réciprocité totale, l’enjeu de l’élection. L’échec, le premier de Laurier comme chef du parti, lui fit mal, et encore plus mal lorsque Blake publia le lendemain une lettre ouverte contre la réciprocité totale, ce qui attaquait de plein fouet son propre leadership. Laurier tomba dans un désabusement qui s’amplifia en 1892, année au cours de laquelle plus rien ne semblait fonctionner pour les libéraux. Pour combattre sa lassitude, il lut et écrivit abondamment. À l’occasion, pour se détendre, il se promenait à pied dans Ottawa. Trop souvent, il s’entêta dans une idée fixe : sa démission qui lui brûlait constamment les lèvres. Chaque fois, ses collègues protestaient, surtout après que Blake eut quitté le Canada en juin 1892.

Le regain de vie initiateur d’espoir ne s’amorça vraiment qu’à partir de 1893. À cette étape cruciale, Laurier fut bien servi par un désir renouvelé d’action et par le contexte politique qui lui octroya la chance de sa vie. Reprenant une idée du rédacteur en chef du Globe, John Stephen Willison*, et bien secondé par le whip en chef du parti James Sutherland, Laurier convoqua à Ottawa, les 20 et 21 juin, un grand congrès national réunissant pas moins de 1 800 libéraux venus de partout au pays, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest exceptés. Sous le signe de la dualité, le congrès présidé par l’important Mowat accoucha d’un nouveau programme où la réciprocité totale, atténuée pour satisfaire plusieurs libéraux dont Mowat, s’inscrivit désormais dans la perspective du développement des ressources naturelles du pays et dans celle de la nécessité d’un tarif douanier pour le revenu du Canada. Le parti, devenu officiellement « le Parti libéral du dominion du Canada », pensa organisation, offrit l’image d’une alternative de plus en plus crédible aux électeurs canadiens et, en particulier, aux protectionnistes et aux industriels. Laurier fut reconnu chef incontesté, voire incontestable, des libéraux de tout le pays. Il entreprit même alors une série de tournées pour mousser davantage les retombées du congrès et se montrer digne d’un rêve : faire du Canada une nation. Conscient de l’importance que prenait l’Ouest agricole, il le visita en septembre et octobre 1894, et lui offrit un programme en trois volets : relâcher l’étreinte de la Politique nationale, ouvrir le marché américain, accélérer l’immigration. Laurier ne réussit pas alors à conquérir l’Ouest, mais il s’attira respect et sympathie.

Il fallut toutefois l’une des plus tristes tragédies de l’histoire politique canadienne pour propulser Laurier jusqu’aux sommets des institutions politiques : la question des écoles du Manitoba qui, le 29 janvier 1895, se ranima pour de bon. Cette journée-là, le comité judiciaire du Conseil privé confirma que le gouvernement fédéral possédait bel et bien le droit d’intervenir pour réparer l’injustice causée en 1890 par la loi du gouvernement Greenway qui avait créé le système d’enseignement non confessionnel si abhorré par la minorité catholique, formée en grande partie de francophones. D’un coup, la balle rebondissait dans la cour des hommes politiques fédéraux. Dans toutes les péripéties de cette affaire, Laurier ne joua pas au héros. Jamais il n’émit publiquement une position ferme, bien qu’il exprimât régulièrement de la sympathie envers les droits scolaires de la minorité, qu’il souhaitait, affirma-t-il, protéger du mieux de ses possibilités. Les yeux rivés sur l’unité de son parti et sur le pouvoir, il multiplia plutôt les manœuvres pour embarrasser les conservateurs qui, divisés, furent obligés de désigner le vieux sir Charles Tupper à la tête de leur formation pour ramener un tant soit peu l’unité. Le 11 février 1896, ils soumirent aux Communes un projet de loi réparatrice qui visait à rétablir en principe et en pratique les écoles séparées au Manitoba. Leur geste fut courageux et généreux. Laurier, oscillant, se posa cependant en défenseur des droits provinciaux et en symbole de l’espoir de la minorité. Il proposa le renvoi dans six mois de l’étude du projet et il s’employa à prolonger indûment le débat en utilisant l’obstruction systématique, ce qui tua le projet de loi. Le 16 avril 1896, Tupper le retira dans des scènes indescriptibles. Plus opportuniste que grand, laissant pantois les leaders de la minorité qui imaginèrent la trahison, Laurier, devenu pour plusieurs symbole de modération et d’apaisement dans ce si tourmenté Canada, venait de gagner l’avant-dernière manche avant son couronnement final. Restaient les élections générales prévues pour le 23 juin 1896.

Laurier ne rata pas sa chance même si, dans le but d’unifier davantage les troupes derrière lui, il pensa à laisser sa place de chef. Tupper, le nouveau premier ministre conservateur, fit une excellente campagne, mais Laurier apparut le seul capable de mettre fin aux difficultés sociales et économiques du pays et de le faire repartir sur des bases nouvelles. Bien secondé par trois premiers ministres provinciaux – Mowat (Ontario), Andrew George Blair* (Nouveau-Brunswick) et William Stevens Fielding* (Nouvelle-Écosse) –, soutenu par le Québec où, malgré des évêques remuants, les libéraux comme plusieurs conservateurs conquis par sa personnalité le présentèrent comme une idole, il attaqua tous azimuts et esquiva les positions tranchées sur les écoles du Manitoba, l’enjeu principal mais non le seul de cette élection historique. Il triompha par 30 sièges, même si les conservateurs obtinrent plus de voix, soit 46,1 % contre 45,1 %. Il acquit ainsi un large mandat national appuyé sur une solide base dans la province de Québec, qui lui procura 49 députés sur 118. À 54 ans, Wilfrid Laurier devenait premier ministre du Canada, le premier Canadien français à détenir cette fonction dans la Confédération canadienne.

Laurier devait dès lors assumer pleinement son destin. Il y mettrait 15 années réparties en quatre mandats successifs à la tête du gouvernement canadien. Jointes à son libéralisme modéré, ses 25 années d’expérience de la vie politique active, de contact étroit avec le pays, avec des personnes tel Macdonald dont il admirait tant les qualités de meneur du jeu politique et des hommes, lui serviraient de solage. En outre, il exploiterait jusqu’au raffinement suprême sa personnalité aux multiples facettes souvent contradictoires, son charme et son charisme exceptionnels pour convaincre, séduire, écouter tout individu comme s’il représentait le personnage le plus important du moment ou encore pour garder les membres de son parti sous son contrôle indéfectible. Il s’en remettrait aussi à son indolence chronique, à la fois pour se reposer de son ardente fournaise quotidienne et laisser le temps accomplir son œuvre. Habile, rébarbatif aux situations tranchées, manipulateur à ses heures, il cultiverait l’art de l’ambiguïté, des restrictions mentales, de la fusion à « l’air ambiant ». Dans ses dossiers, il refuserait de s’embarrasser des détails, préférant miser sur l’essentiel, guidé aussi par le pragmatisme qui accepte tels quels les hommes et les choses. Par-dessus tout, il érigerait en quasi-dogme le compromis, la diplomatie tranquille. Plusieurs y décèleraient de la non-conviction en tout, de la nonchalance excessive. Il s’agirait plutôt d’une stratégie calculée pour mieux arriver à ses fins dans un milieu aux appétits féroces. L’homme sera donc politicien, mais il serait le plus souvent ouvert, tolérant aux opinions opposées, conciliant, sauf quand il s’agirait de déloyauté. Jamais, il n’admettrait qu’un ministre ne contrarie ses projets. Il pourrait alors devenir ferme, cassant, prêt à sacrifier ses meilleurs hommes pour ménager ses objectifs, la solidarité ministérielle, l’honnêteté de son gouvernement à laquelle il tiendrait mordicus. Pendant 15 ans à Ottawa, il n’y aura donc qu’un seul maître de l’administration, qui saurait se servir du pouvoir, en tirer toutes les ficelles. Laurier parviendrait tout de même à recueillir l’amitié sincère de ses collaborateurs et de ses troupes en général – même de ses adversaires – qui retrouveraient souvent en lui qui un père bienveillant, qui un inséparable ami à la franchise et à la loyauté désarmantes, qui un esprit élevé. Presque tous se laisseraient envahir par la dignité de ce grand seigneur, ce rassembleur d’hommes.

Pour demeurer jusqu’au bout maître de l’administration et de son parti, Laurier n’oublierait jamais une pièce capitale : le favoritisme. Il l’utiliserait à toutes les fins : pour montrer sa reconnaissance à un ami, pour attirer un adversaire dans son giron, pour éloigner un intrus de son entourage immédiat. Il verrait à tout, jusqu’à l’obtention d’un bureau de poste dans un village. Ce rôle, il le jouerait surtout au Québec, où il serait « le premier et le dernier juge », comme il l’écrirait en 1899. Dans le cas des provinces anglaises, il signerait généralement les documents, les décisions déjà prises par les ministres régionaux. Ainsi, peu à peu, Laurier se tisserait finement un réseau efficace d’amis sûrs, d’organisateurs loyaux.

À un autre niveau, Laurier se chargerait de nouer des alliances. Il chercherait à se rapprocher des grands capitalistes et de la difficile Ontario. Plus encore, il tenterait d’amadouer les membres influents du clergé ultramontain de la province de Québec. Il y mettrait des efforts, misant bien sûr sur son libéralisme modéré, tout en sachant qu’il risquait ainsi de provoquer l’ire des libéraux radicaux plus nombreux, peut-être, que l’historiographie l’a montré à ce jour. Prudent en ce qui regarderait les nominations dans son propre cabinet, il irait, en 1897, jusqu’à dicter celles du premier ministre libéral à Québec, Félix-Gabriel Marchand*, tout en s’ingéniant à lui inspirer de haut la conciliation dans les réformes scolaires envisagées. Ses gestes, malgré de sérieux heurts ici et là, porteraient peu à peu des fruits même si, de part et d’autre, chacun demeurerait sur ses gardes. La plus belle des preuves resterait les bonnes relations qu’il entretiendrait à la longue avec Mgr Paul Bruchési* de Montréal. Par ailleurs, mais encore au Québec, Laurier, clairvoyant, s’arrangerait pour regrouper sous son aile protectrice les conservateurs modérés, ceux de l’école de sir George-Étienne Cartier*. Des noms tels Arthur Dansereau, Chapleau, Joseph-Israël Tarte* seraient célèbres à cet égard. Cette conquête du Québec conservateur, à ce stade, appartiendrait à Laurier plus qu’à tout autre.

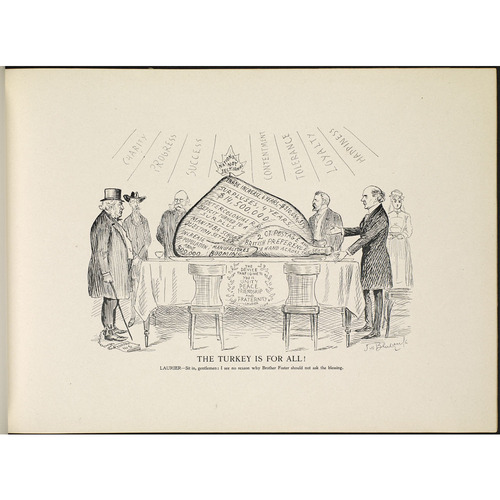

Laurier se mit résolument à la tâche après le 23 juin 1896 afin de remettre en branle son immense pays que la dépression économique et les conflits culturels et religieux avaient tant secoué. D’abord, il se consacra à la formation de son cabinet. Il tint compte des régions, des ethnies et des religions, ménagea la susceptibilité des industriels en écartant du ministère des Finances sir Richard John Cartwright, le principal ténor de la réciprocité, atténua les craintes du clergé en éloignant les rouges radicaux des postes importants, flatta les conservateurs modérés de la province de Québec en favorisant l’un des leurs et puisa dans l’expérience administrative de trois premiers ministres provinciaux au détriment d’anciens compagnons de l’opposition. Résultats ? Hauts cris dans les coulisses de la vieille garde, mais nomination, entre le 13 et le 20 juillet 1896, d’une équipe talentueuse de 11 personnes, parmi lesquelles Mowat (Justice), Fielding (Finances), Blair (Chemins de fer et Canaux), Cartwright (Commerce), Tarte (Travaux publics) et Mulock (Postes).

Pour Laurier, évidemment, il fallait avant tout régler la question scolaire manitobaine. Il écarta d’emblée l’enquête tant promise avant 1896 et opta pour la négociation avec le gouvernement Greenway, que mènerait surtout le très crédible Mowat. Suprême objectif : le compromis. En clair, s’en remettre à la volonté du plus fort puis, par des aménagements mineurs, espérer contenter le plus faible. Le 19 novembre 1896, le règlement Laurier-Greenway, véritable pacte entre des vainqueurs, fut rendu public. Il confirmait que les écoles séparées ne seraient pas rétablies, mais permettait l’enseignement religieux dans les écoles entre trois heures trente et quatre heures quand les parents de 10 enfants en zones rurales ou de 25 en zones urbaines en faisaient la demande. De plus, au moins un instituteur catholique devait être engagé si les parents de 40 enfants en zones urbaines ou de 25 en zones rurales le demandaient. Enfin, dans les écoles fréquentées par 10 enfants parlant français ou une autre langue que l’anglais, l’enseignement pouvait être donné en anglais et dans la langue maternelle, d’après le système bilingue. Et ce fut tout. Envolés les droits de la minorité inscrits dans deux constitutions. Seules, ou presque, avaient compté la paix « anglaise » à assurer à tout prix, la conception rétrécie d’un Canada que la majorité voulait à son image. Aux réactions virulentes de la hiérarchie catholique [V. Adélard Langevin], succéda l’apaisement imposé par l’encyclique Affari vos, produit de l’enquête menée au Canada par le délégué du pape, Mgr Rafael Merry del Val, venu ici, à la demande de Laurier, pour étudier la situation manitobaine. Sa conclusion : le compromis Laurier-Greenway était imparfait et insuffisant, mais il devait être accepté et amélioré avec le temps selon les normes de la modération. Laurier venait de triompher. Jamais plus, il ne consentit à ce que la question manitobaine revînt devant le Parlement bien qu’il tentât de temps à autre de recueillir des miettes de concessions de la part de Greenway. Dès lors, Laurier put se targuer d’avoir ramené l’harmonie nationale, mais à quel prix ! Quoi qu’on en ait dit, ce règlement demeurait un précédent dangereux car, par lui, se voyait confirmée l’émergence d’un Canada de plus en plus uniculturel et anglophone, la vision tronquée du Canada conçu par les Pères de la Confédération. En outre, ce règlement montrait le gouvernement fédéral prêt à renoncer à son rôle de protecteur des minorités, à reconnaître la préséance des droits provinciaux sur les droits des minorités, à s’incliner devant le nombre.

La recherche de l’harmonie prévalut aussi dans la question de la réforme du tarif. Après les consultations appropriées, Fielding dévoila à la Chambre, le 22 avril 1897, la décision gouvernementale. L’élément principal demeura l’application immédiate de deux niveaux de tarif. Selon le premier, le tarif en vigueur était maintenu pour tout pays qui imposait un tarif protecteur contre le Canada. Le deuxième accordait, à titre préférentiel, une réduction de 12,5 %, pouvant être portée à 25 % l’année suivante, du tarif canadien à tout pays qui admettait les produits canadiens à un taux équivalent au tarif canadien minimum. Ce fut la satisfaction quasi générale, d’abord chez les industriels et les protectionnistes qui, bien qu’ennuyés par le principe de la préférence, reconnaissaient que la Politique nationale se poursuivait, puis chez plusieurs libres-échangistes, qui identifiaient la préférence à un pas dans la bonne direction, enfin chez les impérialistes, qui comprirent vite que la libre-échangiste mère patrie serait, à toutes fins utiles, la plus favorisée par la préférence. En somme, ce fut un coup de maître qui contribua à rétablir la confiance des Canadiens, même si les fermiers, assez peu favorisés, sortirent quelque peu aigris de l’exercice.

Il fallait toutefois à Laurier et à son équipe un grand projet de développement matériel qui pouvait devenir le symbole de leur optimisme et participer au renouveau économique qui pointait à l’horizon du monde occidental. Clifford Sifton*, le talentueux et agissant ministre de l’Intérieur, misa sur le développement poussé de l’Ouest agricole qui donnerait enfin tout son sens au grand programme économique de la Confédération fondé sur le marché Est-Ouest. Laurier acquiesça. Sifton agit de spectaculaire façon : il réorganisa son département, centralisa les décisions à Ottawa, simplifia la réglementation, rendit les terres plus accessibles. Surtout, il ébaucha une campagne de recrutement pareille à nulle autre depuis la Confédération. Sauf les Noirs et quelques autres, dont les gens des villes, tous furent invités à venir construire l’Ouest (déjà en 1901, 55 747 personnes immigreraient au Canada). Certaines minorités persécutées dans leurs pays, tels les doukhobors et les mennonites, s’installèrent aussi au Canada. Progressivement, une région différente surgit, plus individualiste, plus compétitive, plus cosmopolite que les autres. Certes, des Canadiens s’inquiétèrent du peu d’entrée de francophones ou encore de la canadianisation difficile de ces arrivants ou enfin des méthodes plutôt expéditives de Sifton. Toutefois, le gouvernement Laurier accompagna cette politique de quelques autres centrées sur le développement des communications et de l’aide à la production, dont certaines, telle l’entente de la passe du Nid-du-Corbeau en 1897 [V. Andrew George Blair], furent très importantes pour les fermiers. Il donna ainsi l’impression d’être l’instigateur d’un réveil canadien jugé des plus prometteurs.

La réalité se corsa sur le plan extérieur, aspect qui, bien malgré lui souvent, occupa Laurier comme aucun autre premier ministre avant lui. À cette échelle aussi, le chef libéral aspira à faire valoir sa nation, la construire dans la sécurité en la faisant reconnaître pour ce qu’elle devenait progressivement. Au fond, il s’agissait pour lui de la situer par rapport à la mère patrie et par rapport aux États-Unis, le puissant voisin jugé trop agressif, qui ne considérait le Canada que comme un simple appendice de la Grande-Bretagne. En ce dernier cas, les problèmes les plus sérieux entre les deux pays concernaient les relations commerciales, les droits de pêche et, surtout, la délimitation des frontières de l’Alaska. Il fallait savoir lequel des deux pays avait le pouvoir sur les postes situés à l’extrémité du canal Lynn et qui commandaient l’accès au Yukon par mer. À l’hiver de 1898, Laurier obtint du président William McKinley la mise sur pied d’une commission mixte anglo-américaine pour étudier l’ensemble de leurs différends. Les négociations échouèrent péniblement le 20 février 1899, car les États-Unis refusèrent de bouger sur l’Alaska. Devant l’échec et devant les critiques qui suivirent, Laurier se montra ferme et fit comprendre que le Canada avait fini de faire des concessions aux partenaires principaux du triangle nord-atlantique. C’était là une attitude faite pour plaire aux Canadiens, et qui engageait l’avenir.

Avec la mère patrie, la situation se présenta sous un angle beaucoup plus complexe. L’Angleterre véhiculait un nouvel impérialisme centré sur les incomparables vertus de la race anglo-saxonne et l’obligation de convertir le plus grand nombre de peuples à sa brillante civilisation. Rien n’importait plus que de préserver sa sécurité et sa suprématie contre les États-Unis et l’Allemagne. Dans cette optique, le secrétaire d’État aux Colonies Joseph Chamberlain voulut associer les colonies à son projet de fédération impériale, une fédération militaire, économique et politique. Ce plan partagea les Canadiens en deux camps : d’un côté, de nombreux Canadiens anglais qui acceptèrent cet impérialisme et, se définissant comme nationalistes, estimèrent que le cadre impérial deviendrait le moteur du passage de l’état de colonie à celui de nation pleinement souveraine ; de l’autre, de nombreux Canadiens français qui refusèrent l’impérialisme, car il pouvait conduire à la participation aux guerres étrangères et au sacrifice des intérêts du pays.

Laurier n’était pas très disposé à statuer publiquement, et avec précision, dans ce si délicat dossier. C’était compter, toutefois, sans les événements : deux d’entre eux lui prescrivirent leurs diktats. Le premier, à l’été de 1897, fut le jubilé de diamant de la reine Victoria, auquel le secrétaire d’État aux Colonies associa une conférence où les dominions et la mère patrie pourraient discuter de la place et du rôle des colonies dans l’Empire. Pour la première fois, Laurier se rendit en Angleterre. Il y fut couvert d’honneurs, de diplômes honorifiques, de médailles diverses, devint même sir le 22 juin. Il parada magnifiquement, avec Zoé, dans les rues de Londres, juste derrière la reine, en tête de tous les représentants des dominions. Laurier parla aussi, au début de son voyage, souvent comme le désiraient les impérialistes. Ainsi, à Londres le 18 juin, il affirma : « Si un jour l’Angleterre [vient] à être en danger, que le clairon sonne et [...] malgré la faiblesse de [leurs] moyens, les colonies voleront à son secours. » Toutefois, au moment de la conférence coloniale, le rusé Laurier ne bougea pas sur l’essentiel, allant même jusqu’à rédiger et faire accepter la très importante proposition qui stipulait que les relations politiques entre la Grande-Bretagne et les colonies s’avéraient acceptables. S’envolaient dès lors les espoirs de fédération impériale, à la grande déception de Chamberlain. Au fond, Laurier ne pouvait agir autrement. D’abord, à cause des différences d’opinions au Canada même, puis en raison de sa propre conception des relations impériales. Il ne croyait pas à l’applicabilité efficace de cette si englobante fédération impériale. Par-dessus tout, il savait qu’il devait protéger les acquis constitutionnels en attendant le jour où, plus solide et plus uni, le Canada pourrait devenir indépendant.

Le deuxième événement faillit être fatal à Laurier. Le 12 octobre 1899, la Grande-Bretagne déclara la guerre aux Boers d’Afrique du Sud. Se posa alors la délicate question de l’aide militaire à la mère patrie. Après diverses consultations explosives, le premier ministre, fidèle à son habitude, détermina une politique centrée sur le compromis qui se rapprocha des vœux de la majorité canadienne-anglaise. Le 13 octobre, sans avoir convoqué le Parlement, mais après avoir bien pris soin de souligner que son action ne devait pas être considérée comme un précédent pour l’avenir, il consentit à armer et à envoyer 1 000 volontaires canadiens en Afrique du Sud, où la Grande-Bretagne devrait les prendre complètement à sa charge. Ce fut la consternation chez plusieurs Canadiens français, notamment chez le député libéral Henri Bourassa*, qui démissionna le 18 octobre des Communes en arguant qu’il s’agissait là bel et bien d’un précédent qui ravalait le Canada au rang de colonie dépendante. Laurier tint le coup face à Bourassa et aux impérialistes qui l’accusèrent de ne pas en faire assez. Sa position du juste milieu relevait du pouvoir à sauvegarder, mais il y avait aussi, à ses yeux, la certitude que sa nation n’abdiquait pas son statut, la justesse de la cause anglaise, l’unité nationale à préserver et la nécessaire compréhension de l’attache sentimentale des Canadiens anglais envers la mère patrie. Laurier finit par triompher, mais il comprit que la guerre des Boers venait de faire pénétrer l’impérialisme dans la politique canadienne. Il reconnut aussi que Bourassa, réélu dans Labelle le 18 janvier 1900, commençait seulement de faire parler de lui. L’électorat canadien entérina sa décision, le 7 novembre suivant, par une majorité qui atteignit cette fois 53 sièges, en dépit de la dédaigneuse Ontario qu’il avait pourtant si bien servie. Même le Québec passa l’éponge sur son dernier compromis, car il y récolta 57 sièges.

Le deuxième mandat de Laurier s’amorça sous le signe des clarifications politiques. Clarifications d’abord dans les relations impériales. Laurier prit alors le parti de lever des ambiguïtés, les yeux un peu plus tournés vers le Québec, sa base électorale qui frémissait de plus en plus aux échos des discours passionnés de Bourassa. À la conférence coloniale de l’été de 1902, il dit non au Conseil impérial, non à la mise sur pied d’une force navale impériale, non, enfin, à l’union commerciale. Laurier, limpide, se résuma ainsi à la Chambre des communes, le 13 mars 1903 : « L’empire se compose d’une multitude de nations libres soumises à un même souverain, mais qui, avant tout, se doivent à elles-mêmes. » Reçus plutôt froidement par plusieurs impérialistes, ces propos précipitèrent Bourassa dans la joie. Il se réconcilia avec le premier ministre même s’il devint à ce moment le mentor de l’agissante Ligue nationaliste canadienne, dont le programme vomissait l’impérialisme [V. Olivar Asselin*].

Clarifications ensuite dans les relations avec les États-Unis. Cette fois, Laurier pressa un arrangement exclusivement sur les frontières de l’Alaska, qui devait être arbitré par une commission judiciaire formée de six juristes impartiaux. Or la partie américaine, soutenue par la Grande-Bretagne, retint trois hommes reconnus pour leur partialité dans le dossier tandis que la partie britannique, composée de deux Canadiens et d’un Anglais, respecta l’esprit de l’entente. Le 20 octobre 1903, avec l’appui du représentant anglais, la commission repoussa majoritairement les arguments du Canada, qui ne gagna que deux îles à l’entrée du canal Portland situé à la frontière sud de l’Alaska. Aussitôt au pays se déchaîna un sentiment antiaméricain et même antibritannique que Laurier, pour cacher ses erreurs, encouragea temporairement. Évidemment, les Canadiens se calmèrent avec le temps, mais ils n’oublièrent pas.

Clarifications enfin dans la conduite de son cabinet. Il fallait, en 1902, que Laurier fasse un geste péremptoire pour montrer hors de tout doute qu’il détenait le leadership dans le gouvernement. Concrètement, il devait mettre au pas Joseph-Israël Tarte, son bras droit au Québec, le fameux représentant des conservateurs modérés dans le cabinet qui, pendant que Laurier effectuait son voyage en Europe, à l’été de 1902, avait mené une campagne publique en faveur du renforcement du protectionnisme. Il s’agissait là d’un véritable affront à Laurier. Dès son retour au pays à la mi-octobre, Laurier frappa vite et dur en dépit de l’importance de Tarte au Québec : il l’obligea à démissionner.

En cette pénible année 1902, Laurier connut aussi la maladie. Il était revenu d’Europe sans ressource et si effondré qu’il craignait même le cancer. La terreur de la mort l’angoissa à un point tel qu’il envisagea de démissionner. À Ottawa, le travail s’effectua au ralenti au grand dam des ministres les plus pressés. Cependant, en novembre et décembre, un voyage dans les terres chaudes de la Floride le remit graduellement sur pied. Dès janvier 1903, il s’engagea, avec son brin d’indolence coutumière, dans une phase bien spéciale de projets gigantesques.

En premier lieu, Laurier poursuivit, avec son indispensable coordonnateur Sifton, le grand chantier du développement de l’Ouest sur le point de devenir l’élément le plus dynamique de la croissance économique du pays. Les Canadiens assistèrent ainsi à ce qu’on a appelé le boom du blé, l’Ouest, de plus en plus peuplé d’immigrants, produisant jusqu’à 80 % de toute la production canadienne de blé qu’on exporta comme jamais auparavant. Qui plus est, cette économie fondée sur le blé engendra l’arrivée de capitaux dans la région et encouragea une certaine industrialisation. En raison des besoins en produits manufacturiers de tous genres qu’elle créa, l’économie céréalière accéléra même l’industrialisation de l’Est du pays. Évidemment, réapparurent les critiques, à la mesure de la réussite de l’entreprise. Des accusations faisant état de corruption éhontée, de canadianisation difficile des immigrants, de problèmes sociaux liés à l’immigration s’immiscèrent dans le Parlement grâce aux conservateurs du nouveau chef Robert Laird Borden*. Bourassa lui-même, jadis favorable, s’inquiéta de plus en plus de la perte du poids relatif des Canadiens français dans la Confédération. Fondées en partie, ces critiques n’atteignirent cependant pas la majorité des Canadiens imprégnée d’optimisme, lequel pousserait d’ailleurs Laurier à façonner un autre projet grandiose : la construction d’un deuxième chemin de fer transcontinental au pays. Cette extravagante aventure le hisserait, dans l’immédiat, au rang des Pères de la Confédération.