Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

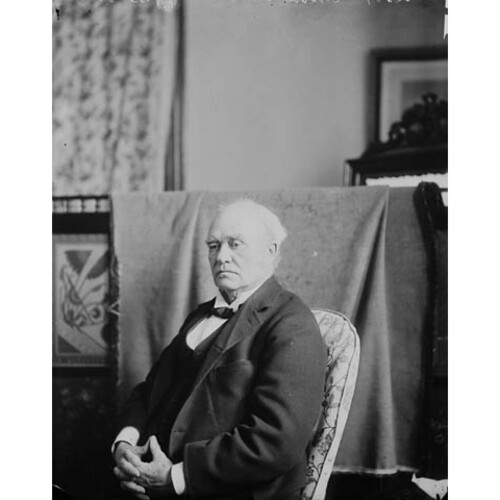

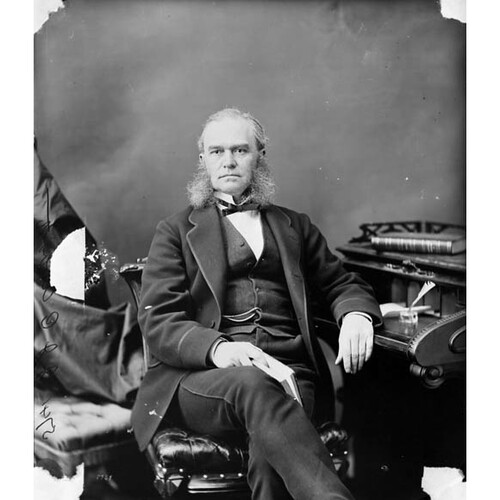

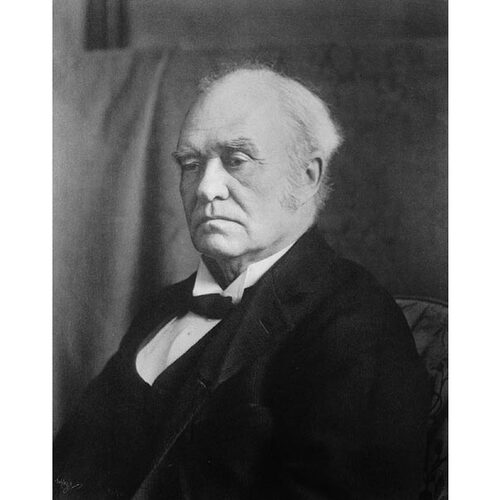

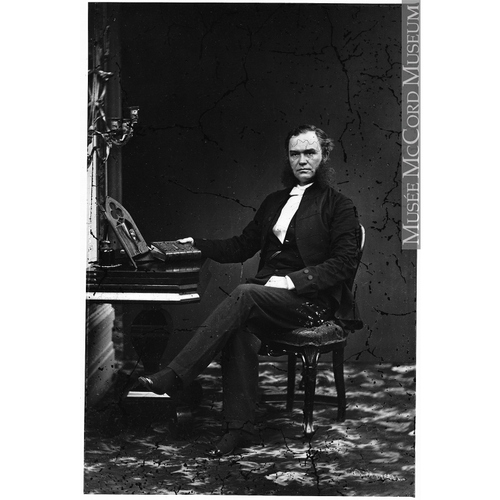

ABBOTT, sir JOHN JOSEPH CALDWELL, avocat, homme d’affaires, professeur, administrateur scolaire, homme politique, officier de milice et gentleman-farmer, né le 12 mars 1821 à St Andrews (Saint-André-Est, Québec), fils aîné du révérend Joseph Abbott* et de Harriet Bradford ; le 26 juillet 1849, il épousa Mary Martha Bethune, fille du révérend John Bethune*, et ils eurent quatre fils et quatre filles ; décédé le 30 octobre 1893 à Montréal.

John Joseph Caldwell Abbott était le fils d’un ambitieux missionnaire anglais de l’Église d’Angleterre qui croyait en l’hégémonie anglaise sur l’Amérique du Nord britannique. Abbott passa sa jeunesse dans diverses missions rurales du Bas-Canada, où son père œuvrait pour la Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts. « Lecteur vorace », il acquit sa formation dans la riche bibliothèque de son père, qui fut un professeur exigeant. Peut-être fréquenta-t-il quelque temps, à Grenville, l’école que son père avait contribué à fonder.

À l’âge de 17 ans, une fois ses études secondaires terminées, Abbott commença à travailler à l’A. Laurie and Company de Montréal. Dans cette entreprise qui vendait des marchandises sèches en gros et au détail, il fit de tout – emballer des pommes aussi bien que vendre des étoffes. Cependant, quelques mois plus tard, la maladie l’obligea à retourner chez ses parents. Une fois remis sur pied, il se trouva un emploi chez un grossiste de Gananoque, dans le Haut-Canada, où il apprit la tenue de livres et la comptabilité. En 1843, il retourna à Montréal pour étudier au McGill College. En même temps, il fit son stage de droit avec William Collis Meredith, Strachan Bethune (son futur beau-frère) et Christopher Dunkin*, qui se joignit aux deux associés en 1846. Doué d’une « belle [voix de] ténor », il prenait des leçons pour la parfaire et chantait dans la chorale à six voix de la Christ Church, qu’il dirigea. En outre, il aidait son père, trésorier du McGill College, à faire les comptes. Bien qu’en 1844 un inspecteur ait signalé dans son rapport que les livres étaient tenus de façon irrégulière et contenaient des erreurs, il fut nommé secrétaire-archiviste adjoint et secrétaire du trésorier en 1845. Les liens de sa famille avec le directeur intérimaire, John Bethune (son futur beau-père), le mettaient à l’abri des remontrances.

Dès son admission au barreau, le 25 octobre 1847, Abbott devint l’associé de William Badgley*, professeur de droit au McGill College ; quand celui-ci allait devenir juge, en 1855, Abbott lui succéderait à la tête de son cabinet privé, qui était fort payant. Grâce aux bons offices de Badgley, le McGill College l’engagea comme maître de conférence en 1853. L’année suivante, il obtint du collège une licence en droit civil ; en 1867, il allait recevoir un doctorat en droit civil, diplôme qui pouvait être décerné sans examen 12 ans après la licence en droit. En 1855, Abbott succéda à Badgley à la chaire de droit commercial et de droit criminel ainsi qu’au poste de doyen de la faculté. C’était une fonction prestigieuse mais peu exigeante : les étudiants n’étaient pas nombreux, les cours magistraux assez rares (la plus grande partie de la formation se donnait dans les cabinets d’avocat des professeurs) et les tâches administratives, qu’une formalité. Le doyen touchait chaque année une rémunération de £500 et une part des frais de scolarité. Abbott conserva ce titre jusqu’en 1880, mais il avait déjà cessé d’enseigner et d’exercer ses fonctions administratives lorsque William Warren Hastings Kerr devint doyen intérimaire, en 1876. Quand il prit officiellement sa retraite, le McGill College le nomma professeur émérite de la faculté de droit, puis en 1881, membre du conseil d’administration de l’Institution royale pour l’avancement des sciences. Dans sa longue carrière, il enseigna à bon nombre de jeunes gens qui firent par la suite leur marque dans la vie publique : par exemple Adolphe-Philippe Caron*, Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme, Gonzalve Doutre*, Wilfrid Laurier* et Eugène Lafleur.

En tant qu’universitaire, avocat ou homme d’affaires, Abbott avait le même centre d’intérêt : le droit commercial, particulièrement les contrats, les faillites, les sociétés et les banques. Administrateur perspicace, il fit de son cabinet l’un des plus importants du Canada, et l’on estimait que durant de nombreuses années il avait « touché de plus gros honoraires professionnels que tout autre avocat de la province ». En 1862, on lui décerna le titre de conseiller de la reine. Par deux fois, on lui aurait offert le siège de juge en chef, qu’on l’estimait particulièrement apte à occuper, mais s’il l’avait accepté il aurait dû renoncer à peu près aux quatre cinquièmes de son revenu. Au fil de ses 46 ans de pratique, il eut plusieurs associés, dont ses fils John Bethune et Henry. En 1870, sa clientèle était assez vaste pour qu’il ouvre une succursale ontarienne avec Joseph Doutre* ; dirigée par l’avocat torontois Herbert Chilion Jones, elle visait à favoriser « les relations d’affaires entre les marchands de Montréal et les gens de l’Ontario ».

Les apologistes d’Abbott ont amplement vanté son sens de la justice, en disant que plus ses clients étaient pauvres et plus leur cause était juste, plus il mettait d’acharnement à défendre leurs droits. Pourtant, sa clientèle était constituée surtout d’hommes riches et puissants, tels John Thomas Molson et sir Hugh Allan*, ou de sociétés comme la Banque de Montréal, la Banque des marchands du Canada, la Hudson’s Bay Company, le séminaire de Saint-Sulpice, la Compagnie canadienne de téléphone Bell, la Standard Life Assurance Company et la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique. Réservé et flegmatique, réfractaire aux conflits, à la parade et aux débordements d’émotion, il préférait ce qui se faisait dans le calme – conseiller ses clients, négocier des ententes, rédiger des contrats – au spectacle du tribunal, surtout s’il fallait plaider devant jury. En matière de droit public, son procès le plus retentissant fut celui où il défendit, avec Laflamme et Kerr, des agents confédérés qui, en octobre 1864, avaient lancé à partir du Canada un raid contre St Albans, au Vermont, et qui risquaient d’être extradés aux États-Unis. Au grand déplaisir des autorités canadiennes et américaines, le magistrat de police Charles-Joseph Coursol* se laissa convaincre par Abbott que l’affaire ne tombait pas sous sa juridiction et libéra les prisonniers. Ceux-ci furent capturés de nouveau, et Abbott réussit à les faire acquitter par le juge James Smith* en alléguant qu’ils étaient des belligérants, non des criminels. Ces procès, qui firent couler beaucoup d’encre, faillirent déclencher un conflit armé entre le Canada et les États-Unis.

Tout comme son père et son jeune frère Harry Braithwaite, ingénieur bien connu des chemins de fer, Abbott se passionnait pour la construction ferroviaire. Son père avait été l’un des premiers à promouvoir la construction d’une ligne qui contournerait les rapides de Carillon, et lorsque la Compagnie du chemin de fer de Carillon et Grenville fut constituée juridiquement, en 1847, Abbott et son frère Harry Braithwaite en achetèrent des actions. En janvier 1859, profitant de ce que la Compagnie du chemin de fer de Montréal et Bytown, constituée en 1853 dans le but d’absorber celle de Carillon et Grenville, se trouvait en difficulté financière, Abbott et ses associés achetèrent la ligne pour 21 000 $ à une vente judiciaire (la construction avait coûté environ 400 000 $ aux promoteurs). Cinq ans plus tard, ils réalisèrent un « joli bénéfice » en la revendant à la Compagnie de navigation de la rivière des Outaouais. À un moment ou l’autre de sa carrière, Abbott détint aussi des actions de la Compagnie du chemin à lisses de colonisation du nord de Montréal, de l’Eastern Extension Railway Company de la Nouvelle-Écosse et de nombreuses autres sociétés ferroviaires. En ce domaine, son projet le plus ambitieux prit naissance dans le cadre de la Compagnie du chemin de fer du Canada central, dont il fut président plusieurs années et dont son frère fut l’un des constructeurs. D’abord constituée en 1856 sous le nom de Compagnie du chemin de fer de jonction du lac Huron, de l’Ottawa et de Québec à partir de la fusion de plusieurs petites lignes, elle prit le nom de Compagnie du chemin de fer du Canada central en 1861 par suite d’une réorganisation. Abbott et le financier montréalais Allan la considéraient comme un élément stratégique du futur chemin de fer transcontinental.

À titre de conseiller juridique de Hugh Allan, Abbott prit part aux démarches que celui-ci faisait en vue d’obtenir du gouvernement un contrat pour la construction du chemin de fer qui mènerait au Pacifique. Il rédigea le projet de charte de la Compagnie du chemin de fer du Pacifique du Canada, veilla à ce que cette société soit constituée et en devint l’un des administrateurs intérimaires. À la fin de février 1873, il s’embarqua pour Londres avec Allan afin de mettre des obligations sur le marché pour financer la construction. Mais le scandale du Pacifique ruina leurs efforts, détruisit la compagnie, et Abbott se retrouva au centre de l’une des plus sensationnelles affaires politiques de l’histoire du pays. Non seulement les documents à l’aide desquels le député fédéral Lucius Seth Huntington* accusa de corruption le gouvernement de sir John Alexander Macdonald avaient-ils été volés dans le bureau d’Abbott par son homme de confiance, George Norris, mais il avait assisté à la rencontre au cours de laquelle Allan avait accepté de financer la campagne électorale de sir George-Étienne Cartier* en 1872 en échange du marché de construction. De plus, il avait rédigé des lettres à Cartier sur cette entente et avait été l’intermédiaire par lequel Cartier et Macdonald avaient demandé et obtenu des fonds supplémentaires. Un des témoins vedettes à la commission royale d’enquête instituée plus tard en 1873 pour examiner les accusations de Huntington, Abbott avait donné son avis à Macdonald sur les hommes qui devaient siéger à la commission, avait indiqué les documents à détruire et tenté de suborner un témoin pour discréditer les accusateurs. Ses adversaires politiques ne lui permirent jamais d’oublier le rôle sordide que lui, député conservateur, joua dans ce scandale. Toutefois, l’affaire n’atténua pas l’enthousiasme que lui inspirait la construction du chemin de fer transcontinental.

Plus encore, Abbott participa étroitement à la formation d’une autre société pour construire le chemin de fer du Pacifique. Quand Macdonald reprit le pouvoir en 1878, Abbott se mit à travailler à un projet qu’il soumit au premier ministre deux ans plus tard. Il s’agissait de prolonger le chemin de fer du Canada central de façon à le relier à la ligne que le gouvernement d’Alexander Mackenzie avait commencé de construire entre Port Arthur (Thunder Bay, Ontario) et Winnipeg. À la demande de Macdonald, Abbott révisa ses plans et augmenta le nombre d’investisseurs pour y inclure notamment Duncan McIntyre, alors président et gros actionnaire de la Compagnie du chemin de fer du Canada central, George Stephen* et Donald Alexander Smith*. Nommé conseiller juridique du groupe, fonction qu’il exerça de 1880 à 1887, il en rédigea la charte et fit les démarches nécessaires à sa constitution, le 15 février 1881, sous le nom de Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique. Lorsqu’il négocia le marché de construction avec le gouvernement, il obtint des concessions bien plus généreuses que Macdonald ne le comprit sur le moment ; en fait, selon sir Richard John Cartwright*, il « surpassa en tactique » le premier ministre. En février de la même année, il alla recueillir des fonds en Angleterre avec Stephen, McIntyre et d’autres. Plus tard dans l’année, la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique acheta la Compagnie du chemin de fer du Canada central. Pendant les travaux, Abbott défendit bien les intérêts de la compagnie et exerça souvent des pressions en coulisse pour obtenir de l’aide du gouvernement. Naturellement, il assista au parachèvement de l’ouvrage. Jusque-là, il avait refusé d’acheter des actions de la compagnie et, au grand déplaisir de Macdonald, d’intervenir ou de voter aux Communes lorsqu’il était question du chemin de fer afin d’éviter de sembler être en conflit d’intérêt. En privé, toutefois, il appuya les demandes de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique chaque fois qu’il le put et, une fois les travaux terminés, il souscrivit des actions et accepta un siège au conseil d’administration, qu’il conserva jusqu’à ce qu’il devienne premier ministre.

Abbott était actionnaire de plusieurs autres sociétés : il avait investi 20 000 $ dans la Banque Molson, 50 000 $ dans la Banque des marchands du Canada, 8 000 $ dans la Banque de Montréal. Il avait aussi placé de l’argent dans la Dominion Cartridge Company, la Dominion Transport Company, la Compagnie minérale Dominion, la Lake of the Woods Milling Company et la Montreal Safe Deposit Company, et il détenait un certificat à intérêt conditionnel de 1 500 $ de la Minneapolis, St Paul and Sault Ste Marie Railway Company. Pour permettre à ses fils cadets, Arthur et William, de lancer l’Abbott and Company, il leur avança plus de 68 000 $, endossa pour eux un emprunt bancaire de 86 000 $ et, plus tard, prêta quelque 49 000 $ à la Metropolitan Rolling Mills, propriété de l’Abbott and Company. Dans les débuts de sa carrière, il avait été secrétaire et trésorier de la City and District Building Society. Par la suite, il fut président de la Compagnie d’assurance des citoyens du Canada et siégea au conseil d’administration de la Banque de Montréal, de la Banque des marchands du Canada, de la Standard Life Assurance Company et de l’Intercolonial Coal Mining Company.

En prenant connaissance de ce qu’Abbott avait en fait de propriétés foncières, on comprend encore mieux ses aspirations sociales et l’étendue de sa réussite matérielle. Il possédait à Montréal une maison bien aménagée, évaluée à 64 818 $ en 1898, de même qu’une maison plus modeste, d’une valeur de 3 000 $, où habitait sa sœur Harriet. En 1865, il acheta Senneville, un domaine rural de 300 acres sur la pointe ouest de l’île de Montréal, où se trouvaient les vestiges du moulin de pierre construit par Jacques Le Ber*. Cette propriété, d’abord connue sous le nom de Senneville Grange, puis sous le nom plus majestueux de Boisbriant, fut évaluée à 35 000 $ en 1898. Il y construisit une demeure seigneuriale avec bibliothèque et serres, et il y aménagea des fermes, des vergers et des jardins. Le troupeau de vaches de Guernesey qu’il importa de 1878 à 1883 était, semble-t-il, « le premier arrivage direct » de cette race au Canada. Passionné par la culture des orchidées, il aurait possédé « la plus riche variété au Canada à cette époque ». Boisbriant lui permettait de se livrer à ses passe-temps favoris et de se retirer du monde ; en fait de symbole de réussite, c’était aussi, par rapport aux autres grands marchands montréalais, un complément fort utile à son appartenance au Rideau Club d’Ottawa et au Club St James de Montréal.

Qui dit réussite sociale dit obligations sociales. Abbott ne manquait pas de s’en acquitter. En 1860, il participa à la fondation de l’Association des beaux-arts de Montréal (dont son fils aîné, John Bethune, devint conservateur). L’un des administrateurs de la succession du marchand montréalais Hugh Fraser, il consacra plus de 15 ans à tenter de mettre sur pied la bibliothèque, la galerie d’art et le musée pour lesquels Fraser avait laissé un legs dans son testament. Finalement, le 15 octobre 1885, après des années de litige entre les administrateurs de la succession et les héritiers du bienfaiteur, Abbott, en qualité de président à vie, prononça le discours inaugural de l’Institut Fraser, qui abritait les livres de l’Association de la bibliothèque de commerce et de l’Institut canadien. En 1869, il avait contribué à la création de l’Institution protestante pour les sourds-muets et les aveugles [V. Joseph Mackay*].

En dépit du fait qu’il servait dans la milice coloniale « depuis l’adolescence », Abbott signa en 1849 le Manifeste annexionniste, qui préconisait l’union du Canada aux États-Unis. Si, pendant l’affaire du Trent en 1861 [V. sir Charles Hastings Doyle*], il recruta 300 hommes, les Argenteuil Rangers, ce fut donc peut-être tout autant pour faire oublier ce qu’il appela plus tard ses « erreurs de jeunesse » et améliorer son image politique que pour montrer son souci de la sécurité nationale. À ses adversaires politiques qui, en mars 1889, lui remettraient sur le nez sa « déloyauté » de 1849, il expliqua que selon lui son service militaire et sa commission d’officier puis de commandant du 11e bataillon de milice d’Argenteuil prouvaient qu’on lui avait pardonné sa folie de jeunesse.

Ironiquement, le nom d’Abbott évoque surtout la politique, métier qu’il affirmait « mépriser et détester ». « Je hais la politique, expliqua-t-il en 1891, et les méthodes par lesquelles il est convenu d’en faire. Je hais la notoriété, les assemblées publiques, les discours, les conciliabules, et tout ce qui, d’après mon expérience, fait partie des ingrédients nécessaires de la politique – sauf m’occuper des affaires publiques au meilleur de ma compétence. » Toutefois, il n’est pas surprenant qu’il soit entré en politique en 1857, pendant la décennie même où « la politique, c’était les chemins de fer ». La circonscription qu’il choisit, Argenteuil, n’était pas de tout repos. Un libéral-conservateur, Sydney Robert Bellingham, la représentait depuis 1854. Il remporta de nouveau la victoire, par environ 200 voix, aux élections de 1857–1858. Abbott demanda alors qu’on annule le scrutin en faisant valoir que des hommes qui ne satisfaisaient pas aux conditions de propriété requises et vivaient à l’extérieur de la circonscription s’étaient laissé convaincre de voter pour son adversaire. Après une enquête qui dura plus de deux ans, sous la présidence de deux juges, un comité spécial de l’Assemblée législative lui concéda la victoire ; il prit son siège à l’Assemblée législative le 12 mars 1860. La même année, il publia tous les documents relatifs à ce litige dans un ouvrage de 258 pages où il affirmait que la meilleure garantie de probité électorale consistait à appliquer les lois électorales en vigueur plutôt qu’à en adopter de nouvelles. Même s’il avait raté les deux premières années de son mandat et même si, en raison de ses obligations professionnelles, il n’assista pas régulièrement à la session de 1860, il fut réélu en 1861. En mai 1862, il entra au gouvernement réformiste modéré de John Sandfield Macdonald* et de Louis-Victor Sicotte* à titre de solliciteur général du Bas-Canada. Pendant l’année où il exerça cette fonction, il présenta trois projets de loi importants : un qui réglementait la distribution de l’actif aux créanciers et allégeait la responsabilité des débiteurs – projet de loi qui établit son autorité en matière de faillites et accrut sa réputation d’avocat ; un autre sur les jurés et jurys au Bas-Canada ; enfin un troisième qui instaurait un droit de timbre sur les actes de procédure. En outre, il insista pour agir lui-même à titre de procureur de la couronne, malgré sa modeste expérience des affaires criminelles. Il fut réélu en 1863, et même s’il refusa de se joindre au nouveau cabinet et vota par la suite contre le gouvernement, Sandfield Macdonald l’invita à défendre devant l’Assemblée son projet de loi sur la faillite, qui n’avait pas pu être adopté avant la dissolution de la chambre. L’année suivante, il publia une édition annotée du texte de la loi intitulée The Insolvent Act of 1864, with notes together with the rules of practice and the tariff of fees for Lower Canada, qui démontrait sa maîtrise du droit français, anglais et écossais.

Dans les années suivantes, le député Abbott eut la réputation de ne pas avoir d’allégeance particulière. Il appuyait la Confédération à contrecœur, car il craignait qu’elle ne prive les anglophones du Bas-Canada de tout pouvoir politique. De concert avec William Collis Meredith, Christopher Dunkin et d’autres, il rédigea une proposition demandant au gouvernement de protéger les limites de 12 circonscriptions anglophones de la province de Québec. Par la suite, Alexander Tilloch Galt reprit la proposition et la fit accepter à la conférence de Londres. Elle fut intégrée à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, dans l’article 80.

Après la Confédération, Abbott passa peu à peu au parti conservateur. Élu député d’Argenteuil à la chambre des Communes en 1867 et 1872, il continua de s’intéresser aux finances, spécialement à la révision, en 1869, de l’Acte concernant la faillite, et il présida pendant quelques années le comité parlementaire des banques. Son implication dans le scandale du Pacifique lui fit perdre son siège ; il fut élu en 1874, mais le scrutin fut annulé par voie de requête, les listes d’électeurs contenant des irrégularités. Battu en 1878 par 89 voix, il remporta en février 1880 une élection partielle qui fut déclarée nulle parce que ses hommes s’étaient livrés à la corruption. Réélu à une élection partielle en août 1881, puis élu sans opposition aux élections générales de 1882, il démissionna des Communes le 15 janvier 1887. Le 12 mai suivant, il fut nommé au Sénat, institution qui, d’après lui, avait un rôle important à jouer au sein du gouvernement. Le lendemain, sir John Alexander Macdonald, reconnaissant ses dons de parlementaire et son utilité générale, le nomma leader du gouvernement au Sénat et ministre sans portefeuille.

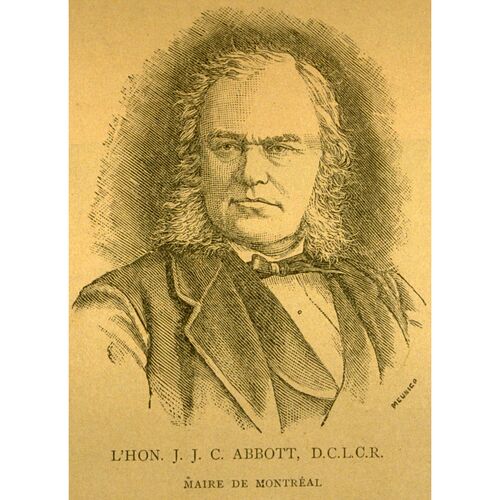

Abbott fut aussi maire de Montréal. Bien que l’énergique George Washington Stephens*, réformiste municipal, ait vivement contesté sa nomination comme candidat anglais, il recueillit en 1887 une majorité confortable de quelque 2 000 voix sur Henri-Benjamin Rainville et fut réélu sans opposition l’année suivante. Une fois au Sénat, son premier geste fut de faire octroyer une charte à l’hôpital Royal Victoria. Choisi premier président du conseil d’administration à la demande des principaux bienfaiteurs de l’hôpital, Donald Alexander Smith et George Stephen, il supervisa la construction d’un édifice de 650 000 $. Toutefois, il ne parvint pas à réaliser la fusion de l’établissement avec le Montreal General Hospital, et il souleva la colère des défenseurs de la nature en insistant pour que l’immeuble soit construit dans les bois, sur les flancs de la montagne, et en usant de son prestige de maire pour y parvenir. Le Montreal Star fut particulièrement critique à l’endroit de son administration municipale, de son insensibilité aux besoins de sa circonscription et de la corruption qui régna à l’hôtel de ville pendant son mandat.

Au Parlement comme à l’extérieur, Abbott était un juriste très en demande. En 1876, le gouvernement libéral d’Alexander Mackenzie l’avait consulté avant de réviser la loi sur la faillite. En avril 1879, à titre de conseiller juridique, il accompagna Hector-Louis Langevin* à Londres pour demander au ministère des Colonies de soutenir les efforts du gouvernement du Canada en vue de destituer le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, Luc Letellier* de Saint-Just, qui avait déclenché de vives controverses dans la province en démettant le cabinet conservateur. Pendant son séjour là-bas, Abbott négocia d’autres affaires gouvernementales, en particulier l’admission, en Grande-Bretagne, du bétail américain qui transitait par le Canada. En 1888, Macdonald lui demanda de se rendre en Australie pour négocier un resserrement des liens commerciaux et des communications. Toutefois, cette mission, ardemment soutenue par la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, fut remise à plus tard, et finalement il ne l’accomplit jamais.

Macdonald avait, semble-t-il, bonne opinion d’Abbott : il le considérait comme un parlementaire digne, calme, bien informé, qui se distinguait « par son absence d’animosité et de rancune personnelle », et il le tenait pour l’un des meilleurs orateurs de la chambre. À la veille de sa mort, en 1891, il lui offrit la présidence du Conseil privé. Apparemment, il voyait alors en lui son successeur. Il avait dit au ministre de la Justice, sir John Sparrow David Thompson, qui semblait le plus destiné à prendre la relève : « Quand je ne serai plus là, vous devrez vous rallier autour d’Abbott ; c’est le seul qui puisse faire l’affaire. »

Abbott ne voulait certainement pas être premier ministre ; d’après lui, c’était Thompson qui était le plus apte à diriger le parti. Mais finalement Thompson, avec d’autres, parvint à le convaincre, et Abbott accepta à contrecœur, à la condition que Thompson assume une bonne part des fonctions, surtout aux Communes. Il avait conscience de ses limites, au point d’ailleurs de les exagérer, et répétait sans cesse à qui voulait l’entendre qu’il était devenu chef de son parti uniquement parce que de tous les candidats possibles c’était lui qui y suscitait le moins de divisions.

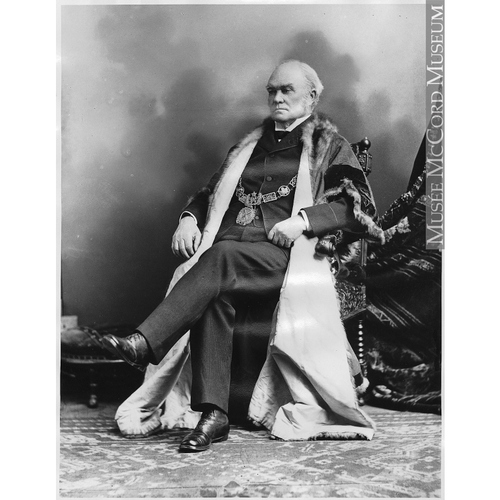

« Vénérable et distingué, amateur de whist et de cribbage », selon le portrait brossé par l’historien Peter Busby Waite, le premier des premiers ministres du Canada à être né au pays « ne manquait pas de charme » ni de qualités mondaines, administratives et politiques. Même ses adversaires politiques, Cartwright par exemple, le concédaient. De plus, toujours selon Waite, son gouvernement ne fut pas un simple interrègne, contrairement à ce que l’on a si souvent dit. Quand Abbott prit le pouvoir, le 15 juin 1891, un gros arriéré de travail l’attendait. Diriger un parti faible et fatigué par des années de pouvoir, miné par la corruption et divisé par des rivalités religieuses, ethniques et personnelles n’était pas non plus chose facile. Et puis, le pays connaissait de graves problèmes : une forte dépression commerciale, la question scolaire du Manitoba [V. Thomas Greenway*], la destitution du premier ministre de la province de Québec Honoré Mercier, le litige de la mer de Béring [V. John Sparrow David Thompson] et la convention Bond-Blaine [V. sir Robert Bond*] – pour ne mentionner que ceux-là. Pendant ses 17 mois de gouvernement, Abbott, travailleur infatigable, régla une bonne partie des affaires, remania son cabinet, obligea Langevin à abandonner son portefeuille jusqu’à ce qu’il ait été acquitté des accusations de corruption qui pesaient sur lui, sanctionna une réforme de la fonction publique, fit accepter par un Sénat récalcitrant d’importantes révisions du Code criminel, pressa le ministère des Colonies de nommer un attaché du Canada à la légation de la Grande-Bretagne à Washington, et envoya Thompson dans la capitale américaine pour discuter de tout un éventail de questions, dont un traité de réciprocité. Grâce à son leadership énergique (particulièrement son habileté dans l’affaire Mercier), grâce à ses qualités de diplomate et au soutien d’amis tel William Cornelius Van Horne* (qui contribua à ramener dans le rang d’impatients conservateurs canadiens-français comme Joseph-Adolphe Chapleau et Langevin), Abbott parvint, selon toute apparence, à redonner confiance à son parti, tant au Parlement qu’à l’extérieur. Des 52 élections partielles tenues pendant son bref mandat, les conservateurs en remportèrent 42, augmentant de 13 sièges leur majorité aux Communes. En récompense de sa contribution à la vie publique, il fut fait chevalier commandeur de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges le 25 mai 1892.

Cependant, à peine sir John Joseph Caldwell Abbott était-il au pouvoir depuis un an que sa santé se mit à décliner. En août 1892, ses médecins le pressèrent de prendre un repos prolongé pour se remettre de ce qui, selon leur diagnostic, était « un épuisement du cerveau et du système nerveux, causé par une congestion cérébrale ». Abbott, qui avait alors 71 ans, quitta son bureau pour n’y plus revenir. En octobre, il partit pour l’Angleterre afin de se faire soigner. Une fois là-bas, il écrivit à Thompson, à qui il avait laissé les rênes du pouvoir, une lettre de démission non datée, en lui disant de s’en servir au moment qui lui conviendrait. Le 23 novembre, Thompson eut un entretien avec le gouverneur général et accepta de remplacer officiellement Abbott le 4 décembre. Trois jours plus tard, Thompson prêta serment à titre de premier ministre. Pendant ce temps, Abbott parcourait la France et l’Italie, dans le vain espoir de se détendre et de recouvrer la santé. Après son retour au Canada, son état continua d’empirer et il mourut à Montréal. Le 2 novembre 1893, en la cathédrale Christ Church, l’évêque célébra ses funérailles, en présence des hommes les plus riches et les plus puissants du pays. La Minerve le qualifia, avec générosité, d’« ami de [la] race [canadienne-française] » mais, en fait, il n’avait pas été populaire parmi un bon nombre de ses collègues francophones. Il avait tout simplement été plus acceptable que les extrémistes du parti conservateur. Coulissier habile, persuasif et discret, il était demeuré le porte-parole chevronné du puissant milieu anglais des affaires dans la province de Québec.

Sir John Joseph Caldwell Abbott est l’auteur de : The Argenteuil case ; being a report of the controverted election for the county of Argenteuil [...] (Montréal, 1860) ; The Insolvent Act of 1864, with notes together with the rules of practice and the tariff of fees for Lower Canada (Québec, 1864) ; et Functions of the Senate (Montréal, 1890).

AN, MG 24, B2 ; MG 26, C ; MG 30, C128.— ANQ-M, CE1-63, 26 juill. 1849, 2 nov. 1893 ; CE6-34, 12 mars 1821.— McGill Univ. Arch., RG 14, c.262 ; RG 37, c.21.— Musée McCord, Deligny, Armstrong, Phillips, Bentham coll.— R. [J.] Cartwright, Reminiscences (Toronto, 1912).— Legal News (Montréal), 16 (1893) :327–329.— CPC, 1874–1893.— Cyclopædia of Canadian biog. (Rose et Charlesworth).— DNB.— Dominion annual reg., 1885–1886.— Montreal directory, 1855–1864 ; 1865–1866.— F. W. Terrill, A chronology of Montreal and of Canada from A.D. 1752 to A.D. 1893 [...] (Montréal, 1893).— Atherton, Montreal.— Pierre Berton, The last spike : the great railway, 1881–1885 (Toronto et Montréal, 1971) ; The national dream : the great railway, 1871–1881 (Toronto et Montréal, 1970).— A. W. P. Buchanan, The bench and bar of Lower Canada down to 1850 (Montréal, 1925).— Creighton, Macdonald, old chieftain.— D. S. Lewis, Royal Victoria Hospital, 1887–1947 (Montréal, 1969).— Maud Ogilvy, « Sir J. J. C. Abbott », les Hommes du jour : galerie de portraits contemporains, L.-H. Taché, édit. (32 sér. en 16 vol., Montréal, 1890–[1894]), sér. 11.— G. R. Stevens, Canadian National Railways (2 vol., Toronto et Vancouver, 1960–1962).— Walter Vaughan, Sir William Van Horne (Londres et Toronto, 1926).— Waite, Man from Halifax.— M. E. S. Abbott, « Biographical sketch of « Argenteuil’s greatest son », Lachute Watchman (Lachute, Québec), 8 oct. 1936 : 2, 6.— S. B. Frost, « The early days of law teaching at McGill », Dalhousie Law Journal (Halifax), 9 (1984–1985) : 150–157.— S. [B.] Frost et D. L. Johnston, « Law at McGill : past, present and future », Rev. de droit de McGill (Montréal), 27 (1981–1982) : 32–46.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Carman Miller, « ABBOTT, sir JOHN JOSEPH CALDWELL », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/abbott_john_joseph_caldwell_12F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/abbott_john_joseph_caldwell_12F.html |

| Auteur de l'article: | Carman Miller |

| Titre de l'article: | ABBOTT, sir JOHN JOSEPH CALDWELL |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1990 |

| Année de la révision: | 1990 |

| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |