Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2896009

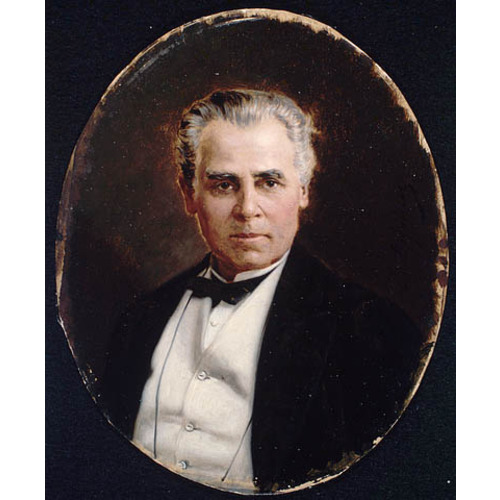

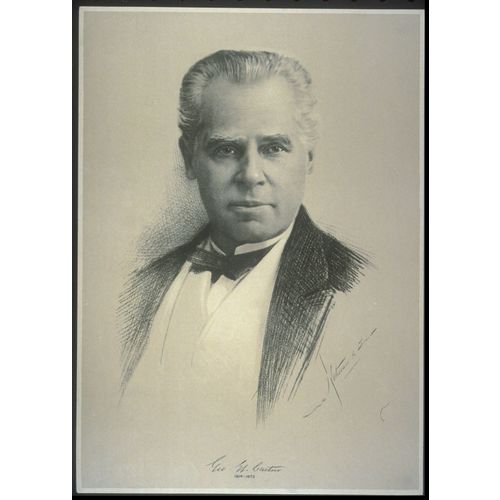

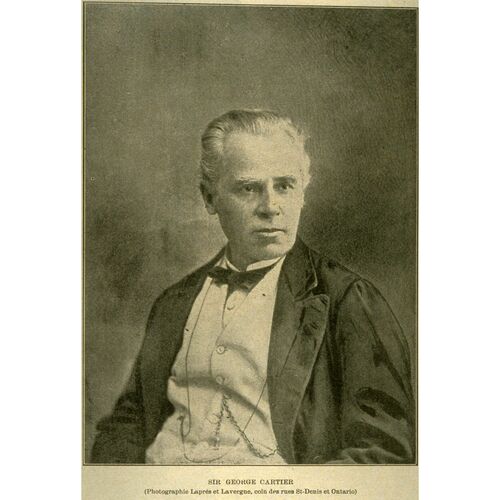

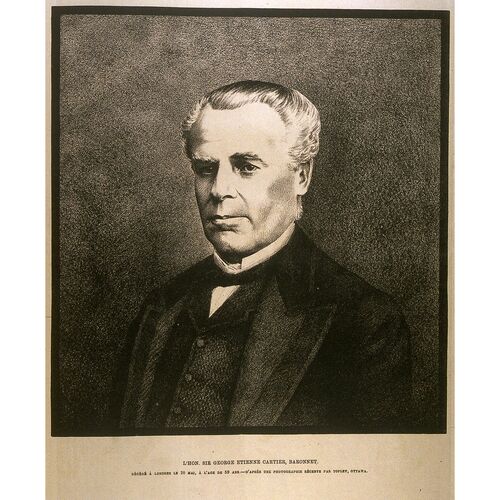

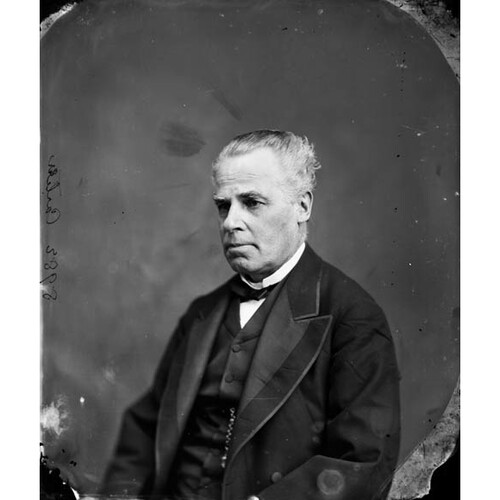

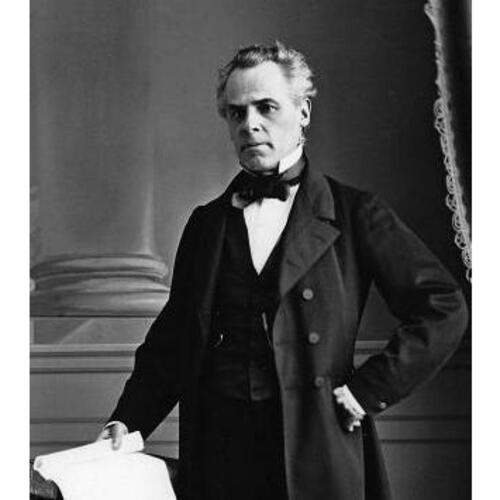

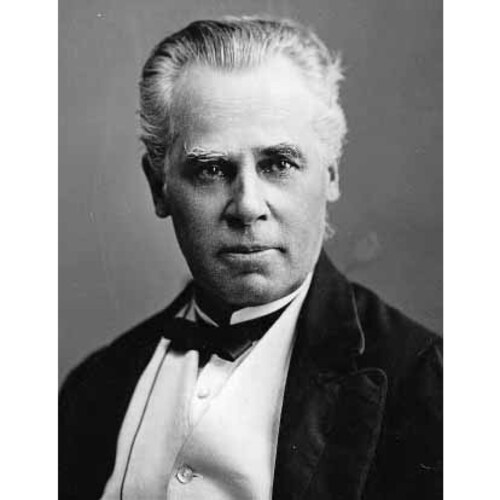

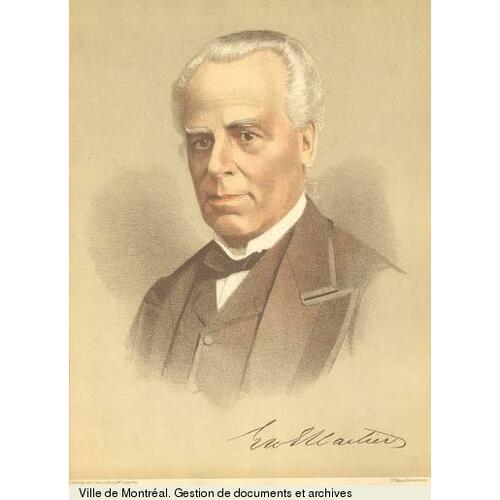

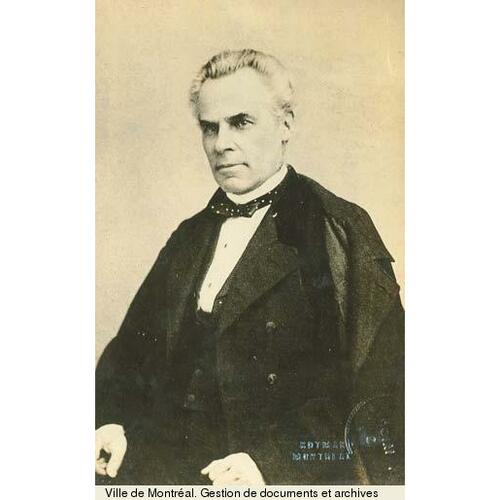

CARTIER, sir GEORGE-ÉTIENNE, avocat, homme politique, premier ministre du Canada-Uni, né à Saint-Antoine-sur-Richelieu (comté de Verchères, Qué.) le 6 septembre 1814, fils de Jacques (1774–1841) et de Marguerite Paradis, décédé à Londres le 20 mai 1873.

Dans la famille de Cartier, on ne prétendait pas descendre du découvreur du Canada, qui n’eut pas d’enfant, mais on se contentait de croire, sans en rechercher les preuves, qu’un ancêtre lointain avait été un jeune frère du navigateur malouin, ce qui est faux, quoiqu’il eût pu appartenir à la même famille. George-Étienne Cartier eut tout de même la coquetterie de nommer Limoilou, du nom du manoir de Jacques Cartier*, la maison de campagne qu’il posséda près du village d’Hochelaga. C’est en 1738 que Jacques Cartier, dit l’Angevin, de Prulier, diocèse d’Angers, en France, partit pour la Nouvelle-France. Il épousa, à Beauport, en 1744, Marguerite Mongeon et devint à Québec un commerçant de sel et de poisson. En 1772, un de ses garçons, Jacques*, alla s’établir à Saint-Antoine-sur-Richelieu, à environ 36 milles de Montréal. Il s’y livra – au commerce du grain et, de 1804 à 1809, il représenta la circonscription de Surrey, plus tard Verchères, à la chambre d’Assemblée du Bas-Canada. Il laissa à son fils Jacques une fortune assez considérable qui lui permit de mener une vie agréable et peu laborieuse de riche campagnard. Du mariage de Jacques Cartier avec Marguerite Paradis, en 1798, naquirent huit enfants dont George-Étienne était le septième. Un autre fils, François-Damien, exerça aussi le droit et fut l’associé professionnel de l’homme politique.

Baptisé, le jour même de sa naissance, à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Cartier reçut parmi ses prénoms celui de George en l’honneur du souverain régnant, George III, d’où cette orthographe à l’anglaise. Comme il n’y avait pas d’école à Saint-Antoine, l’enfant fut d’abord éduqué par sa mère. En 1824, George-Étienne entra au collège de Montréal, dirigé par les sulpiciens, avec lesquels il resta lié toute sa vie. Il fut un écolier appliqué et brillant. Il termina ses études secondaires en 1831 et s’initia ensuite au droit dans l’étude d’Édouard-Étienne Rodier*, avocat de Montréal sympathique aux revendications du parti patriote. Il fut admis au Barreau du Bas-Canada le 9 novembre 1835, et commença à exercer sa profession avec son ancien patron, tout en continuant à s’intéresser activement aux luttes qui marquèrent, surtout dans la région de Montréal, ces années de grande effervescence.

Déjà, alors qu’il était étudiant, Cartier avait travaillé, aux élections de 1834, en faveur de Louis-Joseph Papineau et de Robert Nelson. Le 24 juin de la même année, à l’occasion d’un banquet qui vit à Montréal la naissance de la Société Saint-Jean-Baptiste, il avait entonné le chant qu’il venait de composer et qui devait lui survivre, O Canada, mon pays, mes amours. Au banquet de 1835, il fit entendre un autre chant patriotique de sa composition intitulé Avant tout je suis Canadien, qui devint plus tard un hymne de ralliement pour les Fils de la liberté, association de militants canadiens-français à laquelle Cartier appartenait [V. Leblanc]. De plus, en mai 1834, il avait été un des deux secrétaires d’un organisme politique fondé sous le nom de Comité central et permanent du district de Montréal, qui réclamait du gouvernement le respect des libertés civiles. Au cours de l’automne de 1837, lorsque la situation s’envenima dans le Bas-Canada et que la révolution gronda dans les assemblées [V. Papineau], Cartier prit part aux événements dans des circonstances qu’il n’a pas toujours été facile d’éclaircir, mais qui permettent de le ranger parmi ceux qu’on a appelés les Patriotes. Plus tard, sa participation aux troubles de 1837 ne lui semblait pas un geste contre l’Angleterre, même s’il prenait plaisir à rappeler avec un sourire qu’il avait été un « rebelle » ; il prétendait que c’était plutôt une aventure de jeunesse dans laquelle, comme il l’écrivait le 20 septembre 1838 au secrétaire de lord Durham [Lambton*], Charles Buller*, il n’avait point « forfait à son allégeance envers le gouvernement de Sa Majesté dans la Province du Bas-Canada ». C’est contre une minorité oppressive plutôt que contre la couronne qu’il disait avoir lutté, ainsi qu’en témoignent ces paroles prononcées le 24 septembre 1844 dans un discours à Saint-Denis : « Il n’y a plus à craindre le retour des événements de 1837, causés par les agissements d’une minorité qui voulait dominer et exploiter le gouvernement dans son intérêt. Les événements de 1837 ont été mal interprétés. Le peuple avait plutôt pour but de réduire au néant cette minorité oppressive que d’amener une séparation de la province d’avec la mère-patrie. » Quoi qu’il en soit, Cartier, qui n’assista probablement pas à l’assemblée des six comtés tenue à Saint-Charles le 3 octobre, était à la bataille de Saint-Denis le 22 novembre, et loin d’avoir mérité les accusations de poltronnerie dont quelques adversaires l’accablèrent plus tard, il semble s’y être conduit avec courage. Dans son discours à Saint-Denis en 1844, il pouvait s’écrier sans qu’on le contredise : « J’étais des vôtres et je crois n’avoir pas manqué de bravoure. »

Après la défaite des Patriotes à Saint-Charles, Cartier, qui était demeuré à Saint-Denis, dut se cacher, avec son cousin Henry Cartier, à Verchères où il passa l’hiver chez un cultivateur. Sa mort fut annoncée dans les journaux mais, en réalité, sa cachette ayant été découverte, il dut fuir vers les États-Unis où il vécut à Plattsburgh et à Burlington (Vermont), de mai à octobre 1838. La proclamation du 9 octobre 1838 annula l’ordonnance de Durham qui, le 28 juin précédent, avait mis Cartier au nombre de ceux qui étaient accusés de trahison. Il revint alors à Montréal et prit à témoin les autorités que sa conduite était « la plus paisible et la plus irréprochable ». L’année suivante, il se remettait à l’exercice du droit avec son frère François-Damien. Ce fut, jusqu’en 1848, sa grande période d’activité comme avocat. À compter du moment où il devint ministre, en 1854, il n’eut plus le temps ni l’occasion de s’occuper lui-même de la clientèle. Il eut plus tard comme associés François-Pierre Pominville, Louis Bétournay et Joseph-Amable Berthelot, et son étude compta entre autres clients le Grand Tronc et les sulpiciens. En 1852, Cartier présentera au parlement le projet de loi créant la Compagnie ferroviaire du Grand Tronc. Le 11 juillet 1853, il en sera nommé le conseiller juridique pour le Canada-Est. Ses adversaires ne manqueront pas de l’accuser de collusion avec la plus importante compagnie ferroviaire de l’époque. En 1854, à un député qui l’accusait d’être un agent du Grand Tronc et d’en recevoir de l’argent. Cartier répondait : « Je ne dépends pas de la compagnie. Ma propre clientèle m’assure mon indépendance [...]. Le public m’a témoigné assez de confiance comme avocat pour me rendre indépendant de tous émoluments que je pourrais recevoir de la compagnie du Grand Tronc. » Il faut tout de même noter que, selon l’acte de société entre Cartier et Pominville, l’homme politique n’avait droit qu’à un cinquième des revenus et que cette réserve n’existait pas pour les affaires de la Compagnie du Grand Tronc.

Tout en exerçant sa profession, Cartier continua à s’intéresser aux affaires publiques. Lors de la réorganisation de la Société Saint-Jean-Baptiste, en 1843, il en devint le secrétaire. En politique, il accepta l’Union, devint un partisan de Louis-Hippolyte La Fontaine* et réclama l’application du principe de la responsabilité ministérielle. Au lendemain de la formation du premier ministère de La Fontaine et de Robert Baldwin*, Cartier écrivit à La Fontaine, le 18 septembre 1842, pour le féliciter et lui faire part de son enthousiasme : « Votre nomination a électrisé nos cœurs et nos esprits. » Cartier semble avoir rapidement accepté l’idée que la résistance armée à l’autorité était inutile et qu’il valait mieux chercher à opérer des réformes constitutionnelles. En 1844, lorsque le ministère La Fontaine-Baldwin démissionna à la suite du refus du gouverneur sir Charles Theophilus Metcalfe* d’accepter ses recommandations, Cartier fit campagne en faveur de la responsabilité ministérielle dans les élections générales qui suivirent. Après avoir repoussé quelques offres de candidature parce qu’il ne se sentait pas suffisamment établi dans sa profession, il accepta finalement de se présenter contre Amable Marion à une élection partielle dans Verchères ; il fut élu, le 7 avril 1848, député à l’Assemblée législative du Canada-Uni. C’est alors que commença sa véritable carrière politique, ininterrompue jusqu’à sa mort. Cartier prit son siège à la session qui débuta à Montréal le 18 janvier 1849, et qui fut marquée à la fin d’avril par l’adoption de la loi indemnisant les victimes de la rébellion de 1837 et par l’émeute qu’elle provoqua. Il fut favorable à la mesure, même s’il ne prit pas part au débat. Il se rangea aussi du côté de La Fontaine dans le débat qui opposa ce dernier à Papineau. À l’ancien chef qui avait décidé de revenir à la politique après ses années d’exil et qui demandait le rappel de l’Union, La Fontaine répondait que le régime avait été préparé pour écraser les Canadiens français, mais que ceux-ci avaient réussi à l’utiliser à leur profit et qu’il fallait continuer à en tirer tous les avantages. C’est l’idée que Cartier devait mettre en pratique. On n’a conservé de lui, pour cette session, qu’un discours, sur le chemin à lisses du Saint-Laurent et de l’Atlantique, qu’il prononça le 15 février 1849, et dans lequel apparaît déjà tout l’intérêt qu’il portera aux entreprises ferroviaires dont on l’accusera d’être l’homme lige. La même année, en sa qualité de député, il protesta contre le mouvement en faveur de l’annexion du Canada aux États-Unis, qui avait pris naissance chez les hommes politiques et les commerçants, surtout d’origine anglaise, et qui en vint à publier un Manifeste [V. Holton]. Cartier eut toute sa vie une crainte presque morbide des États-Unis et il fut toujours profondément opposé à leurs institutions républicaines. Il devait continuer à redouter l’annexion et, en 1870, dans un discours qu’il prononçait contre une union douanière possible avec les États-Unis, il allait jusqu’à dire : « Individuellement, les Américains sont de bons voisins, mais en tant que nation, il n’y a pas de gens au monde qui aient moins de libéralité envers les autres peuples, si l’on excepte les Chinois. »

Cartier se révéla bientôt l’un des députés canadiens-français les plus importants. Réélu par acclamation dans Verchères aux élections générales de décembre 1851, il vint, en 1852, siéger à Québec, redevenue capitale. La Fontaine venait de se retirer et le pouvoir était aux mains des réformistes modérés ayant à leur tête Augustin-Norbert Morin* et Francis Hincks*. En général, Cartier appuyait les deux hommes, mais il refusa d’entrer dans le gouvernement qu’ils dirigeaient en avouant franchement, dans un discours prononcé le 22 septembre 1852, que l’insuffisance du traitement attaché à la charge qu’on lui offrait était une des raisons qui l’empêchaient d’accepter. Face à l’opposition qui reprochait au ministère d’ajourner la discussion des questions importantes, telles que la sécularisation des « réserves » du clergé et l’abolition de la tenure seigneuriale, Cartier se fit le défenseur de la politique du gouvernement. Ce dernier fut toutefois mis en minorité et il décida de faire appel au gouverneur général, lord Elgin [Bruce*], pour dissoudre le parlement et décréter des élections générales. Cartier fut réélu dans Verchères, contre L.-H. Massue, aux élections d’août 1854. Des trois groupes de députés élus, les réformistes modérés du Bas et du Haut-Canada qui appuyaient le gouvernement Hincks-Morin, les réformistes avancés du Haut et du Bas-Canada et les conservateurs, aucun ne possédait la majorité absolue et ne pouvait former un gouvernement stable. Dès le premier jour de la session, le ministère Hincks-Morin vit combien sa majorité était précaire lors de l’élection de l’orateur (président). Au cours d’une réunion générale, les députés réformistes avaient décidé que Cartier serait leur candidat à ce poste. Les Clear Grits et les conservateurs du Haut-Canada, de leur côté, favorisaient John Sandfield Macdonald, qui avait déjà occupé ce poste, et l’opposition bas-canadienne, Louis-Victor Sicotte*, député de Saint-Hyacinthe. Proposé le 5 septembre 1854, Cartier ne recueillit que 59 voix contre 62 et c’est Sicotte qui finalement fut élu. Malgré sa faiblesse, le gouvernement continua de siéger jusqu’au 7 septembre, alors qu’il fut défait sur une question de privilège. Le gouvernement Hincks-Morin démissionna et c’est à ce moment que se fit l’alliance des conservateurs et des réformistes modérés, qui donna naissance au parti libéral-conservateur. Cette coalition appuya le ministère d’Allan Napier MacNab* et d’Augustin-Norbert Morin, ce dernier devant être remplacé, le 27 janvier 1855, par Étienne-Paschal Taché* [V. John Sandfield Macdonald]. Lors de la création de ce gouvernement MacNab-Taché, Cartier fut appelé à remplir la fonction de secrétaire provincial pour le Canada-Est. Comme la loi exigeait qu’un ministre fasse renouveler son mandat par ses électeurs, Cartier se présenta de nouveau dans Verchères. Il eut comme adversaire Christophe Préfontaine et il sortit victorieux d’une lutte violente que menèrent contre lui les réformistes avancés, les « rouges », avec lesquels il sera dorénavant aux prises. Le 24 mai 1856, le ministère MacNab-Taché fut remplacé par celui de Taché et de John A. Macdonald* dans lequel Cartier devint procureur général pour le Canada-Est. Le premier ministre Taché ayant décidé d’abandonner la politique active, John A. Macdonald formait avec Cartier, le 26 novembre 1857, un gouvernement qui jusqu’au 1er août 1858 fut désigné sous l’appellation de Macdonald-Cartier et, jusqu’au 23 mai 1862, sous l’appellation de Cartier-Macdonald et dans lequel Cartier demeura procureur général.

Par suite du départ de La Fontaine et du vieillissement de Taché, Cartier était devenu l’homme le plus influent de la section bas-canadienne. Aux élections qui, à la fin de 1857, suivirent la formation du ministère, Cartier fut réélu dans Verchères contre son ancien adversaire Préfontaine, mais il fut défait par Antoine-Aimé Dorion* dans Montréal où il s’était également présenté. (Aux élections générales de 1861, Cartier ne se présentera que dans la circonscription de Montréal-Est, nouvellement créée, et cette fois il sortira vainqueur de la lutte contre Antoine-Aimé Dorion.) Depuis quelques années, on discutait à l’Assemblée sur la désignation d’une capitale permanente : les villes de Québec, Montréal et Bytown (Ottawa) avaient été proposées. En 1857, embarrassé par des opinions diverses, le ministère Macdonald-Cartier fit adopter une adresse à la reine dans laquelle on la priait de choisir la capitale. Conseillée par ses ministres canadiens, elle opta pour Ottawa. Partisan tout d’abord de Montréal, Cartier s’était finalement rallié au choix d’Ottawa qui, à l’époque, paraissait surprenant mais qui s’inscrivait dans le développement du Canada vers l’ouest. Lorsque la décision royale fut connue, 64 députés contre 50 adoptèrent, en juillet 1858, une motion qui déclarait que « dans l’opinion de cette chambre la Cité d’Ottawa ne devait pas être le siège permanent du gouvernement de cette province ». Le ministère Macdonald-Cartier décida alors de démissionner et il fut remplacé pendant deux jours par un ministère, dirigé par George Brown et Antoine-Aimé Dorion, qui fut incapable de conserver la majorité requise pour se maintenir au pouvoir, par suite de la nécessité pour les nouveaux ministres de se présenter devant le peuple. Pour éviter cette difficulté, le ministère Cartier-Macdonald, qui le remplaça, eut recours à un stratagème, resté dans l’histoire sous l’appellation de « double shuffle », qu’on peut traduire par « double escamotage ». Interprétant formellement la loi qui dispensait de la réélection un ministre appelé à un autre poste ministériel dans un délai d’un mois après sa démission, les ministres acceptèrent d’abord des postes différents de ceux qu’ils occupaient dans l’ancien gouvernement et, le lendemain, ils retrouvèrent leurs fonctions antérieures et furent ainsi libérés de l’obligation de se faire réélire. Le ministère Cartier-Macdonald devait toutefois démissionner en mai 1862 après avoir été défait en chambre lors du vote en seconde lecture du projet de loi concernant la milice, plusieurs partisans de Cartier l’ayant abandonné en alléguant que la nouvelle loi entraînerait des dépenses trop considérables.

Pendant cette période de 1857 à 1862, Cartier fit preuve d’une grande activité. Au cours de l’automne de 1858, il se rendit à Londres avec Alexander Tilloch Galt* et John Ross pour exposer au gouvernement anglais un projet de fédération des provinces de l’Amérique du Nord britannique. Cartier était devenu favorable à une telle mesure, en août 1858, lorsque Galt était entré dans le gouvernement en exigeant que celui-ci accepte son projet d’une fédération. Toutefois, devant la réticence des autres provinces, le gouvernement anglais ne jugea pas bon de donner suite à ce projet. Cartier fut reçu par la reine Victoria et c’est à cette occasion qu’il déclara qu’un habitant du Bas-Canada était un Anglais qui parlait le français. À l’été de 1860, en sa qualité de premier ministre, il accompagna le prince de Galles, dans sa visite du Canada, et avec lui, le 25 août, il présida à l’inauguration du pont Victoria dont il avait encouragé la construction [V. Hodges].

Comme ministre et comme premier ministre, Cartier fut l’inspirateur de nombreuses mesures législatives qui, au milieu du siècle dernier, contribuèrent au développement du Canada-Uni et donnèrent naissance à des institutions qui sont à l’origine de celles qui régissent encore le Canada et plus particulièrement le Québec. En 1855, le gouvernement, dont Cartier était membre, avait fait adopter l’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada (18 Vict., c. 100) qui créait des municipalités correspondant aux paroisses religieuses, les groupait en municipalités de comté et qui fut à la base du système qui en bonne partie est encore en vigueur dans le Québec. En 1860, Cartier fit refondre cette loi et il déclara, le 6 mars, que « notre système municipal [est] l’une des principales institutions du Bas-Canada ». Il fut aussi un partisan de l’organisation de l’enseignement primaire dans le Bas-Canada. En 1856, il compléta la loi fondamentale de 1846 (9 Vict., c. 27), qui avait établi des écoles dans toutes les paroisses et avait consacré le principe de la dualité religieuse de ces écoles, en faisant décréter par le parlement la création d’un conseil de l’Instruction publique formé de catholiques et de protestants (19 Vict., c. 14) et l’établissement d’écoles de formation pour les instituteurs et les institutrices (19 Vict., c. 54). Il n’était pas membre du gouvernement lorsque, le 18 décembre 1854, fut sanctionné l’Acte pour l’abolition des droits et devoirs féodaux dans le Bas-Canada (18 Vict., c. 3), mais il était depuis longtemps favorable à cette mesure et, en 1853, il avait déclaré catégoriquement : « La tenure seigneuriale enraie le progrès du pays. » En 1859, il fera adopter une loi, que le Haut-Canada n’aima guère, dont la discussion fut longue – une séance dura 39 heures –, pour augmenter la compensation à verser aux anciens seigneurs, loi qui, selon les mots de Cartier « satisfera tous les grands intérêts et rendra justice aux seigneurs comme aux censitaires » (22 Vict., c. 48). En 1856, il participa à la réforme du Conseil législatif en acceptant, avec certaines réserves, son éligibilité.

C’est dans le domaine de l’administration de la justice et dans celui du droit que Cartier devait réaliser ses plus grandes réformes. En 1857, il fit statuer par le parlement que, dans les Cantons de l’Est, peuplés surtout par des anglophones, les lois françaises s’appliqueraient comme ailleurs dans le Bas-Canada (20 Vict., c. 43). L’incertitude qui avait régné jusque-là menaçait, en effet, de créer un système de personnalité du droit dans lequel les personnes d’un même territoire sont jugées selon des droits différents, en raison de leurs origines. La même année, il réalisa, à l’encontre de vieilles traditions, la décentralisation judiciaire (20 Vict., c. 44). Par cette mesure, le nombre de juges dans le Bas-Canada était considérablement augmenté et de nouveaux districts judiciaires étaient créés en dehors des grandes villes. L’œuvre dont il était avec raison le plus fier fut la codification du droit civil. En 1857, il fit adopter la loi « pour pourvoir à la codification des lois du Bas-Canada qui se rapportent aux matières civiles et à la procédure » (20 Vict., c. 43). On prévoyait à cette fin la création d’une commission dont le président fut le juge René-Édouard Caron et qui accomplit un excellent travail de 1859 à 1865. Cartier fit approuver par le parlement le projet qui avait été rédigé (29 Vict., c. 41) et le Code civil du Bas-Canada fut mis en vigueur le 1er août 1866. La commission codifia ensuite les règles de la procédure civile et elles furent appliquées à partir du 28 juin 1867. Cartier fut aussi, avec John A. Macdonald, à l’origine des grandes compilations législatives qui, en 1859, permirent de publier en anglais et en français les Statuts refondus du Canada et, en anglais, The consolidated statutes for Upper Canada ; de plus, en 1861, les Statuts refondus pour le Bas-Canada paraissaient en français et en anglais. Aussi la Minerve du 21 mai 1873 pouvait elle écrire, à la mort de Cartier : « Outre ce qu’il a fait pour l’avancement et la prospérité matérielle de notre patrie, M. Cartier peut revendiquer l’honneur d’avoir refondu la législation du Bas-Canada et de nous avoir doté d’un code de lois qui, sous ce rapport, nous élève au niveau de la nation la plus civilisée de l’Europe. »

Face au ministère de John Sandfield Macdonald et de Louis-Victor Sicotte, du 24 mai 1862 au 15 mai 1863, et au ministère de J. S. Macdonald et d’Antoine-Aimé Dorion, du 16 mai 1863 au 29 mars 1864, Cartier se fit le principal adversaire du gouvernement. Aux élections générales de juillet 1863, il se présenta de nouveau dans Montréal-Est et sortit vainqueur d’Antoine-Aimé Dorion. Celui-ci était depuis plusieurs années le principal adversaire de Cartier dans le Bas-Canada. Les idées libérales qu’il défendait étaient précisément celles que Cartier honnissait. Son alliance avec George Brown lui nuisait auprès de la hiérarchie catholique avec laquelle Cartier était en bons termes et, malgré ses grandes qualités, il devait passer presque toute sa vie dans l’opposition. La session qui s’ouvrit à Québec le 19 février 1864 devait ramener Cartier au pouvoir et provoquer la naissance de la Confédération. Dès le début de la session, Cartier critiqua violemment le gouvernement de J. S. Macdonald et de Dorion, qui ne jouissait que de quelques voix de majorité. Le 25 février, il commença un des plus violents et des plus longs discours de sa carrière, qui se continua pendant 13 heures, au cours de plusieurs séances, et dans lequel il attaqua toute la politique du gouvernement. Finalement, sans attendre d’être défait, le 21 mars, le gouvernement démissionna. Le gouverneur général, lord Monck*, appela alors Cartier au pouvoir, mais ce dernier refusa en prétextant qu’il valait mieux, dans les circonstances, mettre à la tête de l’administration un homme plus dégagé que lui des luttes politiques des dernières années. Le gouverneur suivit ce conseil et pria Étienne-Paschal Taché, conseiller législatif et ancien premier ministre, qui s’était presque entièrement retiré de la vie politique en 1856, de former un ministère. Taché accepta, avec comme compagnon pour le Haut-Canada John A. Macdonald, et Cartier entra dans le gouvernement comme procureur général pour le Canada-Est.

Le 14 juin 1864, le gouvernement Taché-Macdonald fut défait à la suite d’un vote de blâme de la chambre pour avoir négligé d’effectuer un prêt promis antérieurement à la ville de Montréal. Depuis six ans, c’était le sixième ministère qui était renversé ; aucun groupe ne semblait capable de prendre la relève et les élections générales, les troisièmes en trois ans, ne semblaient pas devoir apporter une solution. C’est alors qu’après quelques jours de tractations, sous l’action discrète de lord Monck, fut formé, le 16 juin, un ministère de coalition dont, théoriquement, le chef était Taché, mais dont les véritables chefs du côté conservateur étaient John A. Macdonald et Cartier, auxquels George Brown avait accepté de s’allier à condition que soient résolues les difficultés constitutionnelles de ces dernières années. Comme Cartier, le chef politique du Haut-Canada mettait de côté ses antipathies personnelles en vue d’un objectif national. Tous les groupes, sauf les libéraux radicaux du Bas-Canada, dont Cartier n’avait pas besoin et qu’il regardait comme ses ennemis irréconciliables, étaient représentés dans la coalition dont le caractère essentiel était la présence dans le même ministère de Cartier et de Brown. Ces derniers avaient été jusque-là des adversaires irréductibles, mais ils acceptèrent de s’unir pour réaliser la fédération du Haut et du Bas-Canada ou, si possible, la confédération de toutes les colonies britanniques d’Amérique du Nord. Le nouveau gouvernement s’engageait, en effet, à « soumettre, durant la prochaine session, une mesure ayant pour objet de faire disparaître toutes les difficultés actuelles en introduisant au Canada le principe fédératif avec des dispositions qui permettraient aux provinces maritimes et aux territoires du Nord-Ouest d’être inclus dans le même système de gouvernement ».

À l’intérieur du ministère de coalition, Cartier fut un des principaux responsables de la naissance de la Confédération. Après l’échec de 1858, il était convaincu qu’un projet venant d’un gouvernement de coalition serait mieux accepté par la métropole. Le gouvernement anglais était d’ailleurs maintenant favorable à un tel projet, à la suite de l’enquête qu’avait menée discrètement le ministre des Colonies, le duc de Newcastle [Clinton], lorsqu’il avait accompagné le prince de Galles au Canada en 1860. Cartier se fit l’apôtre d’une fédération des provinces de l’Amérique du Nord britannique parce qu’elle lui parut le meilleur moyen de sortir des difficultés politiques de l’époque, créées en particulier par la question de la représentation basée sur la population. En effet, le Bas-Canada qui, en 1840, s’était vu attribuer une représentation égale à celle du Haut-Canada moins populeux, profitait maintenant du renversement des proportions. Cartier comprit que le Bas-Canada ne pouvait s’opposer indéfiniment à la représentation basée sur la population et que son acceptation n’aurait pas autant d’inconvénients dans un état fédératif : plusieurs domaines importants pour les Canadiens français tels que l’éducation et la justice relèveraient de la législature locale. Cartier craignait aussi l’annexion aux États-Unis et, en 1865, il déclarait : « Il nous faut ou avoir une Confédération de l’Amérique britannique du Nord ou bien être absorbés par la Confédération américaine. » Afin de consolider cette fédération des provinces, d’en assurer l’expansion et le développement économique, Cartier encourageait fortement la construction de l’Intercolonial qui devait relier le Canada d’est en ouest. Ses liens avec les compagnies ferroviaires et le fait que son cabinet d’avocat représentait le Grand Tronc – à qui le prolongement de la ligne vers les ports de l’Atlantique viendrait en aide – l’avaient sans doute poussé à favoriser un tel projet, qui lui semblait aussi nécessaire pour développer la rive sud du bas Saint-Laurent. Enfin comme homme politique, il était normal qu’il désirât jouer un rôle sur une scène plus grande. De juin 1864 au 1er juillet 1867, Cartier se consacra avec énergie et intelligence à la réalisation du projet fédératif.

Cartier fit partie de la délégation du Canada-Uni qui participa à la conférence de Charlottetown, au début de septembre 1864, et il fut un des principaux orateurs qui réussirent à convaincre les représentants des autres colonies des avantages d’une confédération. Par ses discours en faveur du projet, il participa aussi à la propagande qui marqua le voyage de retour des délégués par Halifax et Saint-Jean, N.-B. À la conférence de Québec, qui se déroula à huis-clos du 10 au 27 octobre et pour laquelle il n’existe pas de compte rendu officiel, Cartier semble être resté plutôt silencieux. Cette attitude s’explique par le fait que les délégués des colonies étudiaient des propositions de John A. Macdonald, préparées auparavant par le cabinet du Canada-Uni ; Cartier avait préféré y défendre les mesures qu’il croyait nécessaires à la sauvegarde des intérêts de ses compatriotes du Bas-Canada. À la session de février et mars 1865, les Résolutions de Québec contenant les détails du projet de fédéralisme furent discutées et approuvées. Cartier s’en fit le défenseur dans un long discours qu’il prononça le 7 février 1865 : citant d’abord longuement des textes pour prouver que les Canadiens français avaient conservé leurs institutions, leur langue et leur religion par leur adhésion à la couronne britannique et que, par ailleurs, en ne répondant pas aux invitations de Washington, au moment de la révolution, ils avaient permis à la puissance anglaise de demeurer en Amérique, il concluait : « Ces faits historiques nous enseignent que le Franco-Canadien et l’Anglo-Canadien devraient éprouver l’un pour l’autre le même sentiment de sympathie reconnaissante, ayant tous deux à se féliciter de ce que le Canada est encore colonie anglaise. » « Si nous nous unissons, ajoutait-il, nous formerons une nation politique, indépendante de l’origine nationale et de la religion des individus. » Il s’opposait au « système démocratique qui prév[alait] aux États-Unis » en proclamant qu’ « en ce pays, il nous faut une forme propre de gouvernement, où se retrouve l’esprit monarchique ». Il prétendit que le clergé était favorable à la Confédération. « Il est en général, dit-il, ennemi de toute discussion politique, et s’il est favorable au projet, c’est qu’il voit dans la Confédération une solution des difficultés qui existent depuis longtemps. » Cartier intervint ensuite à plusieurs reprises dans le débat à la chambre pour répondre aux arguments des adversaires du projet. Il s’opposa en particulier à un appel au peuple que demandait Antoine-Aimé Dorion afin de connaître le sentiment populaire face à cette mesure. Il alla même jusqu’à admettre formellement, mi-sérieux, mi-badin, le 13 mars : « C’est vrai, je ne consulte personne quand je veux prendre une détermination. » Il prétexta l’urgence qu’il y avait de soumettre le projet au gouvernement britannique, une fois que l’Assemblée l’aurait approuvé, selon l’entente avec les autres colonies même si celles-ci y avaient manqué. En effet, il devenait évident que les législatures de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard n’adopteraient pas le projet conçu à Québec. Par ailleurs, aux élections générales de mars 1865, au Nouveau-Brunswick, les partisans de la Confédération furent défaits et, en Nouvelle-Écosse, la législature se montrait réticente. En dépit de cette situation, Cartier se rendit à Londres, après la session, en avril, pour présenter au gouvernement le projet de fédéralisme conçu à la conférence de Québec et approuvé par la législature du Canada-Uni.

De retour au Canada au début de juillet 1865, Cartier continua à jouer le rôle de chef réel de la majorité canadienne-française dans le ministère que dirigea sir Narcisse-Fortunat Belleau* après la mort de Taché en juillet 1865. Il participa à la dernière session tenue à Québec, du 8 août au 18 septembre 1865, et à la première tenue à Ottawa, du 8 juin au 15 août 1866. Au cours de cette session, Cartier fit adopter le projet de la future constitution du Québec qui prévoyait l’existence d’une chambre haute non élective, dont l’Ontario ne devait pas être dotée. Selon Cartier il ne fallait pas par économie refuser de donner plus de dignité à nos institutions législatives. En réalité, un Conseil législatif était établi dans le Québec pour un autre motif plus précis, que les contemporains soulignèrent : il devait protéger la minorité anglo-saxonne contre toute mesure qui pourrait la léser de la part d’une chambre basse représentant le sentiment populaire de la majorité canadienne-française. C’est aussi au cours de cette session que le gouvernement, dont Cartier faisait partie, subit un échec dans une tentative de régler le problème des minorités scolaires. Le 31 juillet, Hector-Louis Langevin*, solliciteur général pour le Canada-Est, présenta un projet de loi qui avait été inspiré par Galt et dont l’objet était d’assurer plus de droits aux protestants du Québec. La réaction naturelle des catholiques du Haut-Canada fut de demander qu’on leur accordât des droits analogues et, le 1er août, le député de Russell, Robert Bell, dont la circonscription aux frontières du Bas-Canada était habitée par beaucoup de catholiques, présenta, en faveur des écoles séparées du Haut-Canada, un projet correspondant à celui de Langevin. Les représentants du Haut-Canada s’étant opposés à la mesure, le gouvernement retira le projet de Langevin, et Bell fit de même pour le sien. Galt démissionna du ministère et Cartier sentit le besoin, dans un discours qu’il prononça à Montréal le 30 octobre 1866, de déclarer : « Après vous avoir dit que les Protestants du Bas-Canada auront toutes les garanties possibles, je dois ajouter que la minorité catholique du Haut-Canada aura les mêmes garanties. » À la suite de cette promesse de Cartier, les journaux de l’opposition, tout en faisant grand état de cette déclaration, se montrèrent sceptiques et demandèrent quelles seraient les solutions concrètes. Cartier et ses partisans n’apportèrent jamais de précisions.

C’est à la conférence de Londres que devait être de nouveau discuté et fixé le sort des minorités protestantes et catholiques de la future fédération. Cartier quitta Montréal pour Londres le 12 novembre 1866 et, à compter du 4 décembre, il participa aux travaux de la conférence. Les délégués du Canada, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse approuvèrent, après quelques transformations, les Résolutions de Québec qui devinrent les Résolutions de Londres et, finalement, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, sanctionné par la reine Victoria le 29 mars 1867. D’après un témoignage publié dans le Constitutionnel de Trois-Rivières, le 26 mai 1873, par Elzéar Gérin*, qui était à Londres, John A. Macdonald aurait tenté de transformer le système fédératif accepté à Québec en une union beaucoup plus centralisée. George-Étienne Cartier s’y serait opposé et aurait menacé son collègue de demander par télégramme au premier ministre Belleau la dissolution du ministère. Macdonald n’aurait pas insisté. Cette version a été reprise par quelques historiens qui n’ont pu toutefois l’étayer de preuves sérieuses, mais il reste que Cartier continua à Londres, comme il l’avait fait à Québec, à protéger les intérêts du Bas-Canada. Il obtint pour ses compatriotes canadiens-français vivant dans le Québec les droits qu’il croyait essentiels à l’époque. Il voulait un Québec maître de ses destinées en éducation, en droit civil et dans les institutions locales. Par ailleurs, il voulut protéger les minorités des autres provinces plutôt dans leurs droits religieux que linguistiques. On peut même se demander si Cartier croyait à une véritable dualité canadienne permettant aux Canadiens de langue française de jouir entièrement de leurs droits dans tout le pays tant dans le domaine de l’éducation que dans celui de l’utilisation de la langue. Le 15 janvier, Cartier quitta Londres pour Rome où il fut reçu en audience par le pape Pie IX. De retour dans la capitale britannique à la fin du mois, il participa intensément à la vie sociale et revint au Canada au milieu de mai.

Le 1er juillet 1867, jour de la naissance officielle du dominion du Canada, Cartier était à Ottawa. Il entra dans le cabinet que forma John A. Macdonald, à la demande du gouverneur général, lord Monck, à titre de ministre de la Milice et de la Défense. Le gouverneur ayant annoncé que Macdonald avait été créé par la reine Victoria chevalier de l’ordre du Bain et que quelques autres hommes politiques, dont Cartier, devenaient compagnons du même ordre, ce qui était une dignité inférieure à la première, le chef canadien-français refusa cette distinction. Au printemps de 1868, Cartier fut créé baronnet, ce qui lui conférait le titre de « sir » et lui donnait un rang égal à celui du premier ministre. À la fin d’août et au début de septembre 1867, des élections furent tenues pour choisir des députés à la chambre des Communes et à l’Assemblée législative du Québec. Cartier se présenta dans Montréal-Est comme candidat à l’une et l’autre des deux chambres ainsi que le permettait la loi. Il fut élu à Ottawa après une lutte très chaude contre le candidat libéral ouvrier, Médéric Lanctot, et, à Québec, contre Ludger Labelle. Son parti remporta une éclatante victoire aux élections fédérales et provinciales. Sur les 65 députés du Québec élus à la chambre des Communes, il n’y avait que 12 adversaires de la Confédération. À Québec, Cartier joua officiellement un rôle plutôt effacé, se contentant d’être un simple député appuyant le gouvernement de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau*, qui, en réalité, subissait fortement l’influence du pouvoir fédéral. Aux élections générales de 1871, Cartier se fit réélire député à l’Assemblée législative du Québec contre Célestin Bergevin mais, craignant le vote dans Montréal, il s’était présenté dans Beauharnois.

En août 1872, aux élections générales fédérales, Cartier fut de nouveau candidat dans Montréal-Est. Il eut comme adversaire libéral Louis-Amable Jetté*, et il fut défait par une majorité écrasante, connaissant ainsi ce qu’on appela son « Waterloo politique ». Au lieu de chercher à se faire élire dans une autre circonscription du Québec, ce qui aurait exigé la démission d’un député conservateur et entraîné probablement une élection contestée, Cartier accepta de se présenter dans Provencher, au Manitoba, où Louis Riel* faisait la lutte à Henry James Clarke. Ce dernier céda sa place à la demande du lieutenant-gouverneur Adams George Archibald*. Quant à Riel, il se retira après beaucoup d’hésitations, accédant aux sollicitations de Mgr Alexandre-Antonin Taché*, archevêque de Saint-Boniface, heureux de prévenir ainsi les complications qu’aurait certes apportées la présence du chef métis à Ottawa. Cartier n’eut donc pas d’adversaire et il fut élu en septembre 1872 sans même se rendre dans la circonscription qu’il ne devait jamais voir. La défaite de Cartier, dans la circonscription de Montréal-Est qu’il représentait depuis onze ans et au sein d’une ville pour laquelle il avait beaucoup travaillé, causa une profonde surprise et même des regrets chez ses adversaires. Le gouverneur général, lord Dufferin [Blackwood*], écrivit même à Cartier pour lui dire toute sa sympathie, et l’évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget*, lui offrit ses condoléances. Rongé par la maladie, Cartier avait vieilli et perdu sur ses partisans son emprise d’autrefois ; la montée temporaire du parti national et, jusqu’à un certain point, l’échec qu’avait pu sembler être pour Cartier l’affaire des écoles du Nouveau-Brunswick expliquent sa défaite. À la fin de 1871, un certain nombre de jeunes libéraux, de la région de Montréal surtout, parmi lesquels se trouvait Louis-Amable Jetté, avaient tenté de faire la synthèse des meilleures idées des deux grands partis et fondé le parti national pour transformer l’atmosphère politique. Ils devaient vite revenir au parti libéral mais ils eurent le temps avec leur esprit de combativité de contribuer à la défaite de Cartier. Par ailleurs, pendant la session de 1871, la législature du Nouveau-Brunswick avait adopté une loi déclarant que pour obtenir l’aide de l’État les écoles devaient être neutres, ce qui, à toutes fins pratiques, rendait impossible le fonctionnement des écoles catholiques. Celles-ci existaient dans le Nouveau-Brunswick en vertu de la coutume et non de la loi et elles ne pouvaient ainsi profiter de la protection de l’article 93 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. À la session de 1872, le parlement fédéral fut prié d’intervenir et, dans un discours qu’il prononça le 29 avril, Cartier tout en déplorant que le Nouveau-Brunswick eût adopté la loi dénoncée, admit qu’elle était valide et qu’ainsi se révélait bien faible dans le fédéralisme naissant la protection des minorités. On le lui reprocha beaucoup dans le Québec.

De 1867 à sa mort, Cartier fut le principal lieutenant de Macdonald et il le remplaça souvent comme premier ministre et comme chef du gouvernement à la chambre des Communes. Il fut une sorte de co-premier ministre, pratiquement l’égal de Macdonald. Officiellement, il fut ministre de la Milice et attacha beaucoup d’importance à cette tâche. Il devait prendre, comme le disait à l’époque un journal de Québec, « la revanche de 1862 ». Il présenta à la chambre des Communes ce qu’il regardait comme une des plus importantes mesures de sa carrière politique, une loi de milice qui établissait une force théorique de 700 000 hommes, qui permettait la création de nombreux régiments et qui fut à la base du système de défense du Canada jusqu’à la guerre de 1914 (31 Vict., c. 40). Dans le discours qu’il prononça le 31 mars 1868 pour présenter le projet à la chambre des Communes, Cartier expliqua qu’il constituait une milice active et une milice de réserve composées de tous les habitants mâles du Canada, âgés de 18 ans à 60 ans. « La mesure que j’ai l’honneur de présenter [...] nous procurera, dit-il, tous les moyens de protection et de défense dont nous avons besoin depuis trois ans mais à beaucoup moins de frais. Une nouvelle invasion fénienne rencontrerait une résistance beaucoup plus forte encore que dans le passé. Cette loi sur la milice et sur les fortifications apprendra à l’étranger que nous sommes déterminés à demeurer sous la protection de la couronne britannique. »

Parmi les œuvres accomplies par Cartier au lendemain de la Confédération, on peut grouper les tractations qu’il mena et les mesures qu’il fit adopter pour étendre le Canada de l’Atlantique au Pacifique. Il fut le principal artisan de la marche vers l’ouest ; il en tira beaucoup de gloire mais sa mémoire y trouva aussi plus tard quelques taches. En octobre 1868, Cartier et un de ses collègues du gouvernement, William McDougall*, se rendirent à Londres pour y négocier l’acquisition de Rupert’s Land et du North-West Territory. McDougall étant tombé malade, c’est Cartier seul qui dut multiplier les démarches auprès du gouvernement britannique et de la Hudson’s Bay Company. Il demeura à Londres jusqu’en avril 1869 et eut alors l’occasion de se mêler à la vie politique et sociale de la capitale. Finalement, au début du printemps, le gouvernement britannique proposa à la compagnie un marché qui lui accordait pour son territoire £300 000 et lui laissait un vingtième des terres fertiles. Les actionnaires acceptèrent la proposition et Cartier revint au Canada en triomphateur, le résultat de ses démarches ayant été d’ajouter près d’un quart de l’Amérique du Nord au territoire du Canada. Dès la fin de mai, Cartier fit approuver par le parlement l’accord conclu avec le gouvernement impérial et la Hudson’s Bay Company (32–33 Vict., c. 3) ; le parlement impérial ayant à son tour ratifié les ententes, les territoires furent rattachés officiellement au Canada le 23 juin 1870. Il fallut ensuite organiser ces vastes espaces et créer des cadres politiques et administratifs pour les quelque 10 000 Métis descendants d’Indiens et de Blancs français et écossais qui vivaient dans le région de la Rivière-Rouge. Dès l’automne de 1869, le gouvernement canadien ayant tenté malhabilement d’occuper le nouveau territoire, il s’était trouvé en face d’une résistance des Métis et d’un gouvernement provisoire dirigé par Louis Riel [V. Ross ; Black]. C’est Cartier qui réussit à négocier avec Mgr Taché une solution qui répondait à la plupart des demandes des Métis et qui se concrétisa, en mai 1870, par la création d’une nouvelle province, le Manitoba, doté d’un système politique et administratif analogue à celui du Québec (33 Vict., c.3). Des terres furent assurées aux Métis ; les droits des deux langues furent reconnus et les écoles des minorités religieuses, existant en vertu de la loi ou la coutume, furent acceptées.

C’est aussi à Cartier qu’on doit en bonne partie l’entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération canadienne. Au cours du printemps de 1871, en l’absence de John A. Macdonald malade, il fit approuver par le parlement canadien l’adresse réclamant l’établissement d’une sixième province canadienne avec la promesse qu’elle serait liée au reste du Canada par un chemin de fer franchissant les Rocheuses. « Bientôt, s’écria alors prophétiquement Cartier, le voyageur anglais qui débarquera à Halifax pourra en cinq ou six jours traverser toute une moitié du continent habitée par des sujets britanniques », ce qui devint possible en 1885. Le gouvernement, ne voulant pas construire lui-même le chemin de fer, décida d’en confier la tâche à une société qui en retour se verrait assurer des subventions et concéder des terres. Au printemps de 1872, Cartier présenta à la chambre des Communes un projet de loi qui décrétait la construction du chemin de fer canadien du Pacifique (35 Vict., c.71). C’est lors de l’adoption de ce projet que Cartier lança le cri euphorique : « En route vers l’Ouest. »

Pour réaliser une entreprise aussi gigantesque, le gouvernement eut à choisir entre deux groupes financiers qui se disputaient ses faveurs. La Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, ayant à sa tête sir Hugh Allan*, président d’une grande société de navigation, obtint le contrat au début de 1873. On savait qu’Allan était un ami politique de Macdonald et de Cartier mais ce fut tout de même une surprise lorsque, au début d’avril 1873, le député libéral Lucius Seth Huntington* se leva à la chambre des Communes non seulement pour dénoncer l’origine américaine des capitaux de la compagnie d’Allan mais surtout pour soutenir que le financier avait en quelque sorte acheté son contrat en fournissant $350 000 à la caisse du parti conservateur au cours des élections de 1872. Dans l’enquête qui suivit, il fut prouvé que Cartier avait écrit à Allan pour lui promettre la construction et l’exploitation du chemin de fer et que, par ailleurs, il lui avait demandé dans d’autres lettres des sommes d’argent qui furent effectivement versées ; Cartier avait lui-même reçu $85 000. De telles pratiques faisaient partie des mœurs politiques de l’époque mais, cette fois, elles étaient quelque peu imprudentes. Elles ne peuvent s’expliquer chez Cartier que par l’habitude du pouvoir, par la croyance que le bien du parti se confond avec celui du pays et peut-être aussi par le début d’une maladie à laquelle il devait succomber au moment où éclatait ce qu’on a appelé le « Scandale du Pacifique ».

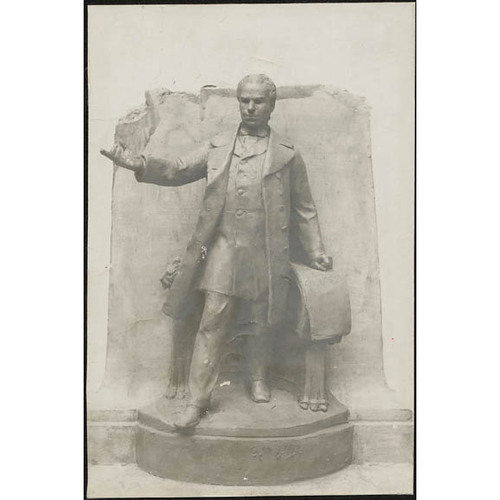

Après sa défaite dans Montréal-Est, Cartier s’était embarqué, à la fin de septembre 1872, pour l’Angleterre dans le but d’aller se faire soigner à Londres : il souffrait depuis 1871 d’une néphrite chronique, connue sous le nom de mal de Bright. Il avait passé l’hiver en Angleterre en compagnie de son épouse et de ses deux filles. Le 20 mai 1873, le télégraphe transatlantique, dont Cartier avait salué avec joie l’inauguration, en juillet 1866, transmettait de Londres au Canada une dépêche dans laquelle sir John Rose*, l’ancien ministre des Finances du Canada, qui agissait alors comme une sorte de représentant officieux d’Ottawa auprès du gouvernement impérial, annonçait que sir George était mort le matin à 6 heures et que son corps partirait le 29 pour Québec. La nouvelle arriva à Ottawa au début de l’après-midi et John A. Macdonald, après l’avoir annoncée à la chambre des Communes, fondit en larmes, incapable de continuer à parler, la main droite étendue dans un geste dramatique sur le siège vide de son compagnon de près de 20 ans. Le Prussian qui transportait la dépouille de Cartier arriva à Québec le 8 juin. Un libéra fut chanté dans la basilique de Québec et le cercueil fut ensuite transporté à Montréal. Exposé au palais de justice, il fut conduit, au milieu d’une foule comme Montréal n’en avait jamais connue, à l’église Notre-Dame où eurent lieu les funérailles. Cartier fut inhumé au cimetière de la Côte-des-Neiges où un monument rappelle encore sa mémoire.

Benjamin Sulte*, journaliste et historien, qui fut pendant les dernières années de Cartier un de ses collaborateurs, a laissé de lui un portrait que les contemporains regardaient comme fidèle : « Sir George, écrivait-il, était de taille moyenne, un peu petite même, ce qui n’empêchait pas qu’à première vue il nous donnait l’idée d’une vigueur peu commune. Sans être gros, il était rondelet, potelé, si bien que ses nerfs et muscles étaient comme enfouis sous cette enveloppe. La main et le pied petits, d’un modèle superbe. Sa tête plantée aplomb sur le cou, était d’une mobilité extrême [...]. La pétulance toute française que l’on remarquait de suite en l’abordant n’avait rien de cette allure importune que les Anglais disent être particulière au tempérament français. » L’écrivain français Prosper Mérimée, qui avait rencontré l’homme d’état canadien à Paris, en 1858, écrivait à un de ses correspondants anglais : « J’ai vu M. Cartier et j’ai eu beaucoup de plaisir à faire sa connaissance. Il me semblait rencontrer un français du dix-septième siècle revenant visiter le pays qu’il avait quitté deux siècles auparavant. » Cartier n’était pas un grand orateur. Il parlait avec précision et logique en français et en anglais, commettant parfois quelques fautes dans cette langue. C’était un grand travailleur, un volontaire et un homme sûr de lui-même, presque suffisant. C’était un chef qui imposait assez brutalement sa volonté. Il savait aussi être enjoué, en particulier dans les nombreuses réceptions qu’il donna chez lui à Ottawa pendant les dernières années de sa vie.

Cartier était un esprit profondément conservateur. Certes, il acceptait les découvertes et le progrès ; il comprit mieux que d’autres les transformations qu’allait opérer l’accélération des communications et ce n’est pas par simple intérêt personnel qu’il fut en faveur des chemins de fer. Mais, dans le domaine des idées, il craignait les innovations et en particulier celles que prônaient les libéraux inspirés par la révolution de 1848 aussi bien que par le républicanisme américain. Il était attaché aux institutions britanniques qui avec la responsabilité ministérielle lui semblaient faire triompher suffisamment une démocratie que tempérait l’existence d’une chambre haute non élective. Au point de vue religieux, ce n’était pas un mystique mais c’était un catholique sincère. Après sa mort, on trouva dans ses effets une Imitation de Jésus-Christ en latin, qu’il semblait avoir fréquemment consultée et dans laquelle il avait souligné la conclusion de chapitre xxix du livre 3 qui en français se lit ainsi : « Celui qui ne désire pas plaire aux hommes ni ne craint de leur déplaire jouira d’une grande paix. » Pour Cartier être Canadien français, c’était être catholique. Il était respectueux du clergé à qui, selon lui, les Canadiens français devaient une grande reconnaissance mais par ailleurs il gardait toute sa liberté de jugement et de décision dans les affaires temporelles si bien qu’on a pu le regarder comme gallican. Au lendemain de la Confédération, il soutint ses anciens maîtres, les sulpiciens, dans leur opposition à l’archevêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget, qui voulait diviser la paroisse de Montréal. Il montra alors ses convictions gallicanes en prétendant qu’il appartenait à l’État et non à l’évêque d’intervenir dans l’organisation civile des paroisses.

Par son mariage, célébré le 16 juin 1846, à l’église Notre-Dame de Montréal, Cartier s’était allié à une excellente famille bourgeoise de Montréal. Il avait épousé Hortense Fabre, née le 28 février 1828. Elle était la fille d’un riche marchand, Édouard-Raymond Fabre*, et la sœur du futur évêque de Montréal, Mgr Édouard-Charles Fabre*, et du journaliste Hector Fabre*. Cartier et son épouse eurent trois filles : Reine-Victoria, Joséphine et Hortense. Après la mort de Cartier, lady Cartier ne revint jamais au Canada et mourut à Cannes en 1898. Les relations de Cartier avec son épouse et la famille de celle-ci ne furent pas toujours bonnes. Cette situation fut rendue publique lorsque quelque temps après la mort de l’homme d’état on publia son testament dont certaines dispositions révélaient de la méfiance à l’égard de lady Cartier et de sa famille. Cette publication raviva des querelles politiques et la Minerve du 7 juillet 1873 se contenta d’écrire : « Nous ne demandons qu’une chose à nos amis, c’est d’étudier avec impartialité les intentions du testateur et de remarquer l’expression de ses sentiments religieux là où elle se trouve. »

La disparition de Cartier transforma considérablement la vie politique canadienne. Elle porta au parti conservateur dans le Québec les premiers coups qui ébranlèrent la toute puissance qu’il avait connue au début de la Confédération et qu’il ne put jamais vraiment retrouver par la suite. Cartier et Macdonald avaient été pendant plus d’une décennie des chefs politiques pratiquement égaux, et le premier ne fut jamais remplacé dans la recherche d’un équilibre canadien. Après La Fontaine et Morin qui, peu longtemps au pouvoir, donnèrent une nouvelle orientation à la politique, Cartier fut le plus illustre d’une longue lignée d’hommes politiques canadiens-français décidés, à tort ou à raison, de jouer un rôle à l’intérieur d’institutions qui, à première vue, semblaient étrangères à leur esprit et à leurs intérêts. Quand on le juge, il faut le placer à son époque et éviter de le condamner à la lumière des événements qui se sont déroulés depuis 100 ans et qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir.

La biographie la plus complète de George-Étienne Cartier est celle de H. B. M. Best, George-Étienne Cartier (thèse de doctorat, Université Laval, 1969). Dans son introduction, Best a dressé la liste des dépôts d’archives qu’il a examinés, les principaux étant les APC, les ANQ et les ASSM. Le Fonds de la succession Cartier (propriété de la Succession Cartier, Montréal) contient aussi des renseignements très intéressants.

La thèse de Best a fait perdre beaucoup d’importance aux autres ouvrages comme source de renseignements sur Cartier. Les principaux sont : [G.-É. Cartier], Discours de sir George Cartier [...], Joseph Tassé, édit. (Montréal, 1893). On trouve dans ce recueil les principaux discours prononcés par Cartier de 1844 à 1872. L’édition est faite sans aucun esprit critique mais elle contient des notes qui placent les discours dans leur contexte politique. Les Débats parlementaires sur la Confédération (Province du Canada) contiennent des discours prononcés par quelques hommes politiques lors de l’étude du projet de confédération. Ils donnent un bon tableau des sentiments variés de la population, exprimés par les partisans et les adversaires de Cartier.— John Boyd, Sir George-Étienne Cartier, baronnet ; sa vie et son temps ; histoire politique du Canada de 1814 à 1873 (Montréal, [1918]). Cet ouvrage a tout d’abord été écrit en anglais par un journaliste fort sympathique à Cartier, mais auquel il manquait le métier d’historien. La forme laisse à désirer. Mais pendant longtemps ce fut l’étude la plus complète sur Cartier. Elle a été traduite en français par Sylva Clapin et elle comporte une bibliographie assez considérable.— Chapais, Histoire du Canada, IV–VIII. Cette partie du cours d’un historien de la vie parlementaire au Canada couvre la période allant de 1833 à 1867 et donne bien l’arrière-plan de la carrière de Cartier.— Alfred Duclos de Celles, Cartier et son temps (« Collection Champlain », Montréal, 1913). Brève biographie plutôt laudative.— J.-L.-K. Laflamme, Le centenaire Cartier, 1814–1914 ; compte rendu des assemblées, manifestations, articles de journaux, conférences, etc., qui ont marqué la célébration du centenaire de la naissance de sir George-Étienne Cartier et l’érection de monuments à la mémoire de ce grand homme d’état canadien (Montréal, 1927).— Rumilly, Hist. de la prov. de Québec, I. Ce premier volume d’une longue série traite principalement de l’influence de Cartier sur le gouvernement du Québec, bien qu’il fût alors ministre à Ottawa.— Benjamin Sulte, Sir George-Étienne Cartier, Mélanges historiques, Gérard Malchelosse, édit. (21 vol., Montréal, 1918–1934), IV. Ce petit ouvrage contient d’intéressants détails personnels sur Cartier. [j.-c. b.]

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

J.-C. Bonenfant, « CARTIER, sir GEORGE-ÉTIENNE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/cartier_george_etienne_10F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/cartier_george_etienne_10F.html |

| Auteur de l'article: | J.-C. Bonenfant |

| Titre de l'article: | CARTIER, sir GEORGE-ÉTIENNE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1972 |

| Année de la révision: | 1972 |

| Date de consultation: | 2 mars 2026 |