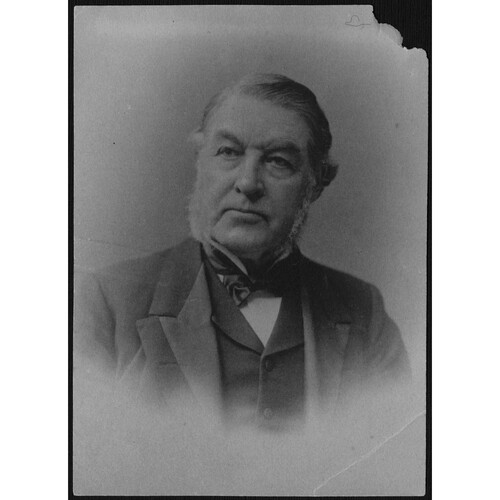

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3221854

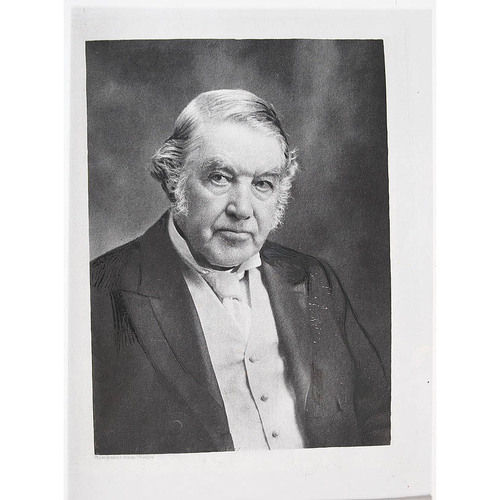

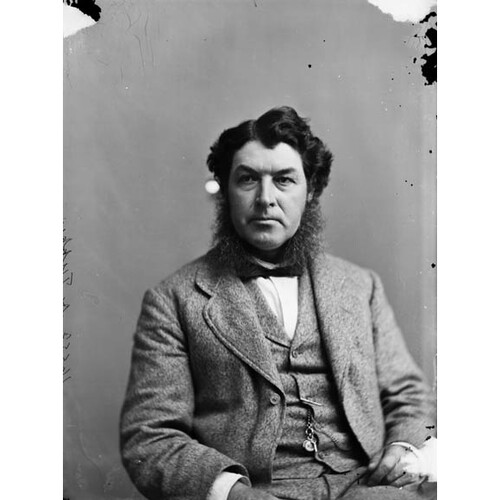

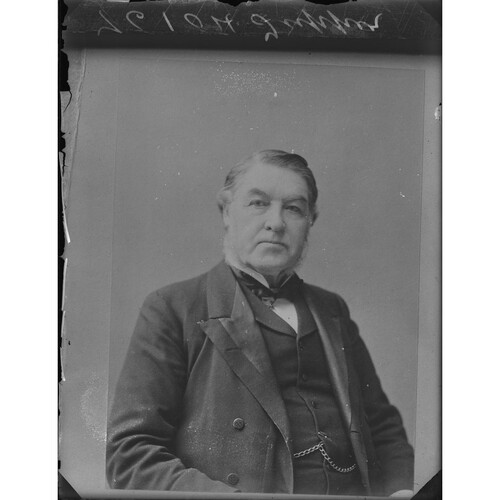

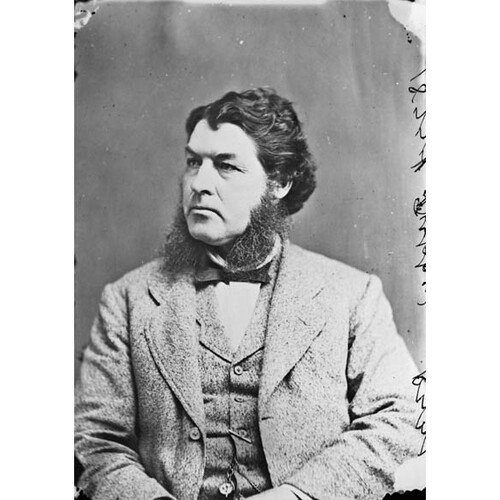

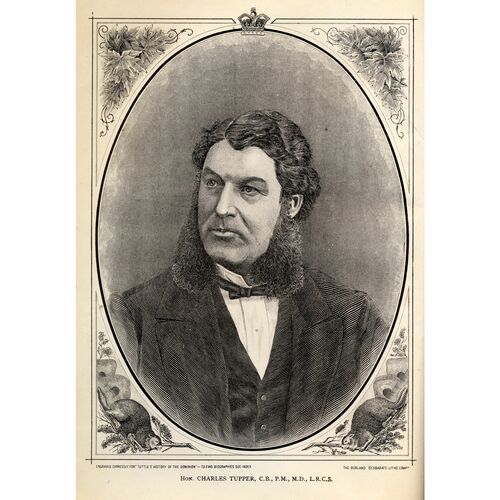

TUPPER, sir CHARLES, médecin et homme politique, né le 2 juillet 1821 près d’Amherst, Nouvelle-Écosse, fils de Charles Tupper* et de Miriam Lowe, née Lockhart ; le 8 octobre 1846, il épousa à Amherst Frances Amelia Morse, et ils eurent trois filles, dont deux moururent en bas âge, et trois fils ; décédé le 30 octobre 1915 à Bexleyheath (Londres).

Issu de colons venus de la Nouvelle-Angleterre avant la guerre d’Indépendance, Charles Tupper naquit à la petite ferme paternelle aux abords d’Amherst. Son père, coministre à l’église baptiste locale, et sa mère, « femme pieuse et fervente », lui enseignèrent les vertus du travail acharné et de la discipline, ce qui ne l’empêcha pas, semble-t-il, de connaître une enfance heureuse. Lorsque, jeune homme, il tomba sous l’emprise du « démon du rhum », son père, « l’air horrifié », s’écria simplement : « Est-ce possible ? » Tupper reçut une bonne partie de son instruction à la maison, car son père était un remarquable érudit, mais il fréquenta des grammar schools locales. Entré en août 1837 à la Horton Academy de Wolfville, il devint « assez fort » en latin et en grec, apprit à lire le français et acquit quelques notions scientifiques. En 1839–1840, après avoir enseigné un moment au Nouveau-Brunswick, il étudia la médecine auprès du docteur Ebenezer Fitch Harding de Windsor, en Nouvelle-Écosse. Puis, grâce à un emprunt, il alla à la University of Edinburgh afin d’obtenir la meilleure formation possible en médecine. Il reçut un diplôme du Royal College of Surgeons of Edinburgh le 20 avril 1843 et un doctorat en médecine le 1er août 1843.

Pendant son séjour chez le docteur Harding, Tupper avait vécu une expérience de conversion, mais au cours de ses années en Grande-Bretagne, il céda à bon nombre de tentations ; il se mit à boire du scotch pour la première fois et à aller au théâtre. Jamais il ne se détourna complètement de son éducation baptiste, mais sa foi s’affaiblit. Après son retour en Nouvelle-Écosse, il rompit des fiançailles qu’il avait contractées à l’âge de 17 ans, fut fiancé un moment à la fille d’un grand marchand de Halifax puis, le 8 octobre 1846, épousa Frances Amelia Morse, petite-fille de l’un des fondateurs d’Amherst. De l’avis général, les Tupper formaient un couple uni. Frances Amelia, dont Edward Whelan* dirait en 1864 qu’elle était « une femme très bien et très jolie », était toujours aux côtés de son mari ; elle l’accompagnait autant que possible dans ses voyages et transportait leurs pénates au gré des exigences de la politique. Ces dernières années, sur la base des ragots les plus douteux, on a fait à Tupper une réputation de séducteur. Sans doute goûtait-il la compagnie des femmes, mais rien n’indique qu’il se soit adonné à autre chose que du marivaudage sans conséquence, et il portait à Frances Amelia une réelle affection. Leurs enfants grandirent dans la foi anglicane, celle de leur mère, et Tupper fit l’acquisition d’un banc à l’église St Paul pendant qu’il vivait à Halifax. Toutefois, quand il ferait campagne, il assisterait fréquemment à des offices baptistes et donnerait des sommes rondelettes à la quête.

Après son retour à Amherst, Tupper ouvrit un cabinet de médecin et une pharmacie. Parcourir à cheval de longs trajets souvent ardus faisait partie de la vie d’un médecin de campagne, et Tupper devait procéder à des interventions chirurgicales, extraire des dents et appliquer des traitements de toutes sortes. Comme la plupart des médecins initiés aux méthodes « héroïques », il n’aidait peut-être pas toujours ceux qu’il cherchait à soulager. Ainsi, peut-être l’estimait-on parce qu’il restait debout toute la nuit pour administrer à toutes les demi-heures une dose de champagne à la femme d’un ennemi politique, mais il est moins sûr que ce traitement contribuait à la guérison de la malade. Pourtant, Tupper se vantait de n’avoir jamais « refusé de se rendre au chevet d’un malade », et ses patients disaient : « si Tupper vous laisse tomber, aussi bien vous tourner la face contre le mur ». Il faut dire que même son complaisant biographe, Edward Manning Saunders, reconnaissait : « Il se peut que son succès en politique ait engendré une foi excessive en sa compétence professionnelle. »

En 1857, lorsqu’il fut nommé secrétaire provincial de la Nouvelle-Écosse, Tupper confia sa clientèle à son frère et associé, Nathan, mais après la défaite des conservateurs en 1859, il ouvrit un cabinet lucratif à Halifax. Il dirigea le service de santé de la ville, appartint à l’équipe de chirurgie du Provincial and City Hospital et fut président du comité qui devait fonder une école de médecine. Il était l’un des médecins les mieux formés de la province, et avait à cœur de rehausser le statut de la profession en évinçant ceux qui n’étaient pas qualifiés. En 1863, il fut élu président de la Medical Society of Nova Scotia. De 1867 à 1870, il fut le premier président de la Canadian Medical Association. Il réinstalla son cabinet à Ottawa en 1868 et, pendant la période où il fut dans l’opposition, à compter de 1873, il exerça dans cette ville et à Toronto. Pourtant, il consacrait de moins en moins de temps à la médecine, même si, pour entretenir son image, il gardait une trousse sous son bureau à la Chambre des communes.

Tupper était entré en politique sous l’influence de James William Johnston*, chef du Parti conservateur en Nouvelle-Écosse, éminent baptiste et ami de sa famille. Il battit l’illustre libéral Joseph Howe* dans la circonscription – de Cumberland dès sa première campagne électorale, en 1855. Cependant, ces élections furent catastrophiques pour son parti et, dès la première réunion du caucus, le 30 janvier 1856, il réclama l’adoption d’une nouvelle stratégie consistant à courtiser la minorité catholique et à promouvoir la construction de chemins de fer par le gouvernement. Au dire de Tupper, Johnston accepta cette réorientation et, dans les faits, lui céda le leadership. En réalité, la passation des pouvoirs se fit plus graduellement. Johnston prit souvent la parole à la Chambre d’assemblée au cours de la session de 1856. Toutefois, c’était surtout Tupper qui attaquait le gouvernement, et il le faisait dans des discours si agressifs et partisans que Howe le surnommait « l’acariâtre de Cumberland ». En 1857, profitant d’un froid entre Howe et les catholiques libéraux, Tupper encouragea certains de ceux-ci à se joindre aux conservateurs. Privés de leur majorité, les libéraux du premier ministre William Young* démissionnèrent. Les conservateurs prirent le pouvoir le 24 février 1857 et Tupper devint secrétaire de la province.

Dans son tout premier discours à l’Assemblée, Tupper s’était engagé clairement à promouvoir « ce nouvel accompagnement de la civilisation – le chemin de fer ». Le Conseil des chemins de fer ayant été placé sous sa responsabilité, il chargea un ingénieur civil, James Laurie, de faire une étude détaillée sur les chemins de fer de la Nouvelle-Écosse. Son enthousiasme s’explique en partie par le fait que la circonscription de Cumberland était particulièrement bien située pour profiter du transport ferroviaire. Cependant, Tupper fonderait sa carrière politique sur la conviction que les Néo-Écossais (puis les Canadiens) devaient oublier leurs différences ethniques et culturelles pour se consacrer à la mise en valeur de leurs immenses richesses. Selon lui, la Nouvelle-Écosse, grâce à ses « mines inépuisables » et à sa « position géographique », pouvait devenir « un vaste centre manufacturier pour ce côté de l’Atlantique ». Tupper n’était pas encore protectionniste. Ce qu’il jugeait nécessaire, c’était l’accès aux marchés du Canada et des États-Unis, un afflux de capitaux et l’accroissement constant de la population par l’immigration. En 1857, en vue d’ouvrir la voie au développement, il convainquit Johnston de négocier l’élimination du monopole de la General Mining Association sur les ressources minières de la colonie. En juin de la même année, il entama des discussions avec le Nouveau-Brunswick et le Canada sur la construction d’un chemin de fer intercolonial. En septembre 1858, il se rendit à Londres pour demander aux autorités impériales de soutenir ce projet. Les négociations échouèrent, notamment parce que les Canadiens semblaient s’intéresser davantage à une union fédérale, question dont Tupper ne se sentait pas autorisé à discuter, mais surtout, d’après lui, parce que les Britanniques étaient « trop préoccupés par leurs intérêts immédiats ». Il rentra en Nouvelle-Écosse convaincu de la nécessité de restructurer la relation impériale et de chercher à resserrer les liens avec les autres colonies de l’Amérique du Nord britannique.

Des conflits interconfessionnels d’une rare intensité marquèrent les élections du 12 mai 1859. Les conservateurs obtinrent le suffrage des catholiques, mais ils perdirent un plus grand nombre de protestants au profit des libéraux. Dans Cumberland, circonscription protestante, Tupper faillit être délogé. Après avoir perdu un vote de censure, les conservateurs demandèrent une autre dissolution au lieutenant-gouverneur, lord Mulgrave [Phipps*] ; comme il refusait, ils démissionnèrent le 7 février 1860. Tupper n’accepta pas la défaite de bonne grâce. Il était convaincu que cinq des libéraux élus auraient dû être privés de leur siège et demanda le rappel de Mulgrave. Au cours des trois années suivantes, il attaqua le gouvernement libéral avec virulence, tant à l’Assemblée que dans des éditoriaux du British Colonist de Halifax. S’accrochant au pouvoir avec une faible majorité, les libéraux proposèrent de restreindre le droit de vote, mais Tupper persuada l’Assemblée de différer ce changement. En 1863, les conservateurs remportèrent 40 sièges sur 55, la plus forte majorité de la décennie. Le 11 juin 1863, Johnston devint premier ministre et Tupper, secrétaire de la province. Le 11 mai 1864, Tupper succéda à Johnston, nommé juge.

Pendant la campagne électorale, Tupper s’était engagé, au nom de son parti, à étendre le réseau ferroviaire et à améliorer le système public d’enseignement. Ces deux programmes comportaient des risques – la construction ferroviaire ravivait les tensions entre les régions, la réforme scolaire réveillait les rivalités interconfessionnelles – et tous deux étaient coûteux. Cependant, l’économie de la province était florissante, et Tupper fut en mesure de mettre en chantier un prolongement du Nova Scotia Railway, celui de Pictou. Il avait grande confiance en Sandford Fleming, qui fut engagé au début de 1864 comme ingénieur en chef. En janvier 1866, comme les entrepreneurs locaux progressaient moins vite que prévu, Tupper confia à Fleming l’achèvement de la ligne, au mépris de la loi provinciale qui exigeait des appels d’offres. Au vu des résultats, ce contrat, source de controverse, était bon : toute la ligne de Truro à Pictou Landing fut terminée le 31 mai 1867, avant l’échéance, sans que le coût dépasse les prévisions. Tupper eut moins de succès dans l’immédiat avec le tronçon d’Annapolis Royal à Windsor. La première compagnie ne respecta pas son contrat, mais en 1866, Tupper conclut une entente avec la Windsor and Annapolis Railway Company, qui termina les travaux en décembre 1869. Au début, Tupper tenta aussi d’achever la ligne allant de Truro à la frontière du Nouveau-Brunswick, mais il ne poursuivit pas sérieusement les négociations une fois que la Confédération et la construction de l’intercolonial parurent probables.

Les réalisations de Tupper dans le secteur de l’éducation furent tout aussi impressionnantes. En 1864, il avait fait adopter sa première loi sur l’instruction gratuite, le Free School Act. Cette loi créait un réseau d’écoles publiques subventionnées par l’État. Ce réseau était soumis à la réglementation d’un surintendant de l’éducation placé sous la direction d’un conseil de l’Instruction publique formé des membres du Conseil exécutif. La loi n’instaurait pas l’imposition locale ; elle promettait simplement un appui financier plus solide aux districts scolaires qui institueraient la cotisation obligatoire. En 1865, voyant que moins de la moitié des districts l’avaient fait, Tupper présenta une autre loi qui imposait la taxation obligatoire. Il tenta d’apaiser l’opinion protestante en faisant valoir que les nouvelles écoles, non confessionnelles, donneraient quand même une instruction chrétienne. En partie pour se refaire une réputation auprès des baptistes, qui lui en voulaient d’avoir appuyé la réouverture du Dalhousie College en 1863 [V. James Ross*], il choisit Theodore Harding Rand* comme premier surintendant de l’éducation. Ces gestes inquiétèrent les catholiques et, en 1865, un des partisans de Tupper présenta une modification autorisant l’établissement d’écoles confessionnelles subventionnées par l’État. Tupper avait déjà placé le contrôle de la politique scolaire entre les mains du cabinet, où les catholiques étaient quasi assurés d’une représentation, et il s’opposait à la création d’écoles confessionnelles financées par l’État. Cependant, il indiqua à l’archevêque catholique Thomas Louis Connolly* que, si elles respectaient le programme, les écoles tenues par les catholiques pourraient donner de l’instruction religieuse après les heures de classe et recevoir des subventions publiques. Grâce à ce compromis, les confessions religieuses coexisteraient bien plus harmonieusement en Nouvelle-Écosse que dans les autres colonies.

En 1858, Tupper avait refusé de s’engager formellement en faveur d’une union avec le Canada. En 1860, dans un discours prononcé à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, sur la situation politique de l’Amérique du Nord britannique, il préconisa ouvertement cette union. Certes, il désirait pouvoir exercer ses talents dans une arène politique plus vaste, mais l’ambition personnelle n’explique pas entièrement la détermination avec laquelle il poursuivit son objectif. Et, s’il espérait de grands « avantages commerciaux » pour la Nouvelle-Écosse, le développement économique n’était pas sa seule préoccupation. Il tenait à ce que sa colonie exerce plus d’influence au sein de l’Empire. Son discours de Saint-Jean exprimait sa colère devant la politique impériale qui ne reconnaissait pas la valeur potentielle des colonies. « Qu’est-ce qu’un Britanno-Américain, déclara-t-il, sinon un homme traité en simple subordonné par un Empire qui, aussi grand et glorieux soit-il, ne lui reconnaît nullement le droit d’avoir voix au chapitre dans son Sénat et ne lui concède aucun intérêt digne de la considération impériale[?] » Tupper dirait par la suite avoir conclu que les Maritimes « ne pourraient jamais espérer occuper une position influente ou importante sinon aux côtés de leur grand frère le Canada ». La Confédération laissait entrevoir la promesse que « l’Amérique britannique, s’étendant de l’Atlantique au Pacifique, présenterait dans quelques années au monde le spectacle d’une grande et puissante organisation avec des institutions britanniques, des sympathies britanniques et des sentiments britanniques, [une organisation] indissolublement liée au trône d’Angleterre ». Bientôt, l’opinion de Tupper serait renforcée par la conviction que la victoire prochaine du Nord dans la guerre de Sécession faisait de l’union une condition essentielle à « l’existence de [la Nouvelle-Écosse] en tant que province britannique ».

Le 28 mars 1864, en alléguant que l’union des colonies de l’Amérique du Nord britannique ne pourrait pas se réaliser avant quelques années, Tupper fit adopter par l’Assemblée de la Nouvelle-Écosse une proposition convoquant une conférence sur l’union des Maritimes, préalable selon lui à une union plus vaste. On choisit de tenir la conférence à Charlottetown pour contrer l’hostilité de l’Île-du-Prince-Édouard. La rencontre eut lieu en septembre. Tupper et Samuel Leonard Tilley*, premier ministre du Nouveau-Brunswick, agissaient comme cosecrétaires, mais en raison de l’arrivée d’une délégation canadienne, on cessa de discuter de l’union des Maritimes et l’on adopta plutôt un projet de confédération. La belle rhétorique des Canadiens n’influa guère sur cette décision, car les participants étaient déjà gagnés à la cause. On n’eut aucun mal à conclure une entente de principe, et les délégués se réunirent de nouveau en octobre à Québec pour régler les détails.

Tupper dirigea encore la délégation néo-écossaise à Québec. Lui-même aurait préféré une union législative, mais il savait que des représentants canadiens-français tels George-Étienne Cartier* et Hector-Louis Langevin* trouvaient la chose inacceptable. Il appuya donc fermement les propositions canadiennes en vue d’une union fédérale très centralisée [V. sir John Alexander Macdonald*] tout en s’opposant aux tentatives de modifier la forme des assemblées coloniales et en insistant pour que les provinces seules aient le droit de percevoir des droits sur leurs richesses naturelles. Il insista aussi pour que la région des Maritimes (à l’exclusion de Terre-Neuve) ait une représentation égale au Sénat, afin de contrebalancer « la grande prépondérance du Canada » à la future Chambre des communes. On peut pardonner à Tupper d’avoir surestimé l’utilité du Sénat en tant que gardien des intérêts régionaux. Plus difficile à justifier est le compromis qu’il accepta pour dédommager la Nouvelle-Écosse de la cession du contrôle des droits de douane. La Nouvelle-Écosse dépendait plus des revenus douaniers et en percevait plus par personne que les autres colonies. Pourtant, afin de parvenir à une entente avec les Canadiens, Tupper sous-estima le manque à gagner que subirait la province et accepta une subvention annuelle de 0,80 $ par habitant. Non seulement cette décision condamnait-elle la Nouvelle-Écosse à entrer dans la Confédération avec un déficit, mais elle préparait des disparités entre les grandes et les petites provinces. Malgré la sincérité de sa foi en la Confédération, le négociateur Tupper se révéla bien moins habile à préserver les intérêts financiers de la Nouvelle-Écosse que Tilley le fut pour ceux du Nouveau-Brunswick.

Tupper était sûr de persuader l’Assemblée de la Nouvelle-Écosse d’accepter les Résolutions de Québec, mais l’opposition se manifesta rapidement dans toute la colonie. Malgré l’appui du gouvernement impérial et du chef libéral Adams George Archibald*, il hésitait à présenter une motion en faveur de la Confédération. La défaite de Tilley aux élections de 1865 au Nouveau-Brunswick justifia sa prudence. Tupper attendit donc un an. En 1866, pour fragmenter les forces anticonfédératrices, il promit des changements aux Résolutions de Québec et convainquit l’Assemblée, le 18 avril, d’adopter par 31 voix contre 19 une motion en faveur de l’union. Il se rendit ensuite à Londres où, en attendant les délégués des autres colonies, il écrivit des articles et des lettres aux journaux pour faire échec à la campagne menée par Howe contre la Confédération auprès de l’opinion britannique.

Les Résolutions de Québec subirent peu de modifications à la conférence de Londres en décembre 1866. On donna au gouvernement fédéral le pouvoir d’adopter des lois réparatrices pour protéger les écoles séparées là où des lois en avaient établi avant la Confédération. Bien que l’archevêque Connolly ait exercé de fortes pressions pour que des garanties constitutionnelles protègent les écoles confessionnelles des Maritimes, Tupper refusa. Par ailleurs, on avait convenu que la compétence en matière de pêche côtière serait partagée par les deux ordres de gouvernement, mais Tupper accepta que ce domaine relève exclusivement d’Ottawa. Comme la Nouvelle-Écosse entrerait probablement dans la Confédération avec une dette beaucoup plus lourde que prévu, en grande partie à cause de sa propre politique, Tupper réclama une révision de la formule des subsides, mais il y eut seulement des changements mineurs. Là encore, il semble avoir cru que les avantages de l’union compenseraient les difficultés financières immédiates de la province. Il rentra à Halifax et commença à se préparer à la Confédération. La province diminua l’effectif de l’Assemblée et du Conseil exécutif en prévision de la réduction de leurs attributions ; elle choisit des sénateurs et adopta une loi interdisant à une même personne de siéger à la fois aux Parlements fédéral et provincial. Le 4 juillet 1867, après la réorganisation de l’appareil provincial, Tupper passa le pouvoir à un gouvernement dirigé par Hiram Blanchard*. Sans doute s’attendait-il à faire partie du nouveau cabinet fédéral, mais, voyant que le premier ministre sir John Alexander Macdonald éprouvait des difficultés à former ce cabinet, il persuada Thomas D’Arcy McGee* qu’ils devaient tous deux céder la place à un catholique irlandais de la Nouvelle-Écosse, Edward Kenny*. Tupper pressentait peut-être la débâcle électorale qui allait suivre. Aux premières élections fédérales, en septembre, il fut le seul partisan de la Confédération à remporter un siège (Cumberland) en Nouvelle-Écosse, de justesse d’ailleurs.

Tupper se vit offrir la présidence de la commission de l’Intercolonial, mais il refusa parce qu’il « serait moins apte à user de [son] influence pour convaincre le peuple de la Nouvelle-Écosse d’accepter l’union des provinces ». Aux Communes, il abordait souvent des questions néo-écossaises et tentait de regagner l’appui des électeurs. En 1868, quand Howe se rendit à Londres dans l’espoir de faire abroger la Confédération, Tupper y alla aussi, à la demande de Macdonald, pour présenter des arguments contraires, et il se montra efficace. En outre, il offrit à Howe de l’aider à obtenir de « meilleures conditions » pour la Nouvelle-Écosse [V. Archibald Woodbury McLelan*] s’il acceptait de « tirer le meilleur parti de l’union ». Une fois que Howe eut fait cela et fut entré au cabinet fédéral, Tupper demanda aux conservateurs de la circonscription de Hants, en Nouvelle-Écosse, de réélire Howe et alla jusqu’à proposer de lui céder son siège au besoin. Certes, la bonne entente ne régnait pas toujours entre eux, mais Howe et Tupper devinrent des alliés.

À mesure que la santé de Howe déclinait, la nécessité de trouver un poste au cabinet pour Tupper s’accrut. Le 21 juin 1870, il devint président du Conseil privé et, le 2 juillet 1872, ministre du Revenu intérieur. Son influence ne tarda pas à se faire sentir. Tupper était certain que les États-Unis n’accepteraient jamais un juste règlement du différend sur les pêches de l’Atlantique [V. Peter Mitchell*], sauf si le gouvernement du Canada adoptait une ligne de conduite ferme. Avant la Confédération, il avait unilatéralement doublé les droits de permis perçus auprès des Américains pêchant au large de la Nouvelle-Écosse. En 1868, il avait persuadé le gouvernement britannique d’autoriser le Canada à augmenter ses droits. La décision de mettre un terme au système de permis fut prise en 1870 en bonne partie à cause de lui. Cette décision hâta la formation d’une commission mixte qui se réunit à Washington en 1871 et où siégeait Macdonald. Durant ces négociations, Tupper assura la liaison entre le premier ministre et le cabinet. Sans être entièrement satisfait du traité de Washington, il le défendit loyalement, ainsi que Macdonald, aux Communes. Aux élections fédérales de 1872, Tupper organisa la campagne en Nouvelle-Écosse et promit d’un air vantard que « pas un seul anticonfédérateur [ne serait] élu ». De fait, sur les 21 députés de la province, un seul était un adversaire déclaré du gouvernement. Cependant, plusieurs autres étaient d’anciens partisans de l’abrogation de la Confédération et se détourneraient du Parti conservateur au moment du scandale du Pacifique en 1873.

Le 22 février 1873, Tupper remplaça Tilley au poste de ministre des Douanes et, bien qu’il ait exercé cette fonction seulement jusqu’au 5 novembre, moment où le gouvernement tomba à cause du scandale, il présida à l’instauration du système britannique des poids et mesures dans tout le Canada. Aux désastreuses élections de 1874, lui seul et un autre conservateur remportèrent la victoire en Nouvelle-Écosse. Néanmoins, sur le plan politique, le scandale du Pacifique lui rapporta des bénéfices inattendus. Macdonald envisagea de démissionner et un certain nombre d’éminents conservateurs désertèrent le parti. Il y avait un vide au cœur même du Parti conservateur, et Tupper prit l’initiative de le combler. Il n’était pas impliqué dans le scandale du Pacifique – député des Maritimes exclu du cénacle ministériel, il n’avait pas entendu parler des généreuses contributions versées par sir Hugh Allan* aux ministres de l’Ontario et de la province de Québec –, mais il défendit ceux qui y étaient mêlés et, pendant et après les élections, il se tint aux côtés de Macdonald. Pendant quatre ans, il fit campagne dans presque toutes les élections partielles au Canada, et aux Communes, il devint le meilleur critique conservateur du gouvernement libéral d’Alexander Mackenzie*. Tupper était « réputé pour ses paroles en l’air au Parlement », ce dont on peut aisément se moquer, mais sa mémoire et sa maîtrise des détails étaient exceptionnelles, et peu d’orateurs étaient en mesure de l’égaler. Après une série de débats publics, George William Ross déclara que, à cause de Tupper, il se demandait s’il était « le moindrement qualifié pour la politique de parti ». Bien que Macdonald ait peu à peu repris de l’assurance, sa santé n’était pas bonne et Tupper semblait en voie de lui succéder.

Pendant cette période, Tupper exerça une influence décisive sur l’élaboration de la politique conservatrice. Il serait insensé d’attribuer à un seul individu la montée du sentiment protectionniste chez les conservateurs ; c’était une réaction inévitable à la situation économique. Mais Tupper figura parmi les premiers convertis. En 1868, il avait présenté au Parlement un mémoire où les propriétaires de houillères de la Nouvelle-Écosse réclamaient une augmentation des droits sur le charbon importé, en partie dans l’espoir d’amener les Américains à renouveler le traité de réciprocité, abrogé en 1866. Peu à peu, il acquit la conviction que de tels droits devraient faire partie d’une « politique nationale », expression qu’il utilisait dans les débats (même si elle n’était certainement pas de lui, à l’encontre de ce qu’il prétendit par la suite). Le refus des Américains de renégocier le traité en 1871 raffermit sa conviction. À mesure que s’aggravait la récession des années 1870 et que les efforts des libéraux en vue de renouveler le traité se révélaient futiles, Tupper se rabattit de plus en plus sur le protectionnisme. Une histoire apocryphe raconte que, en se présentant au débat sur le budget de Richard John Cartwright en 1876, il était disposé à prôner le libre-échange si les libéraux optaient pour le protectionnisme. Certes, il était prêt à s’opposer à une augmentation générale du tarif, mais on ne saurait douter qu’il tenait énormément à des hausses sélectives pour protéger les industries canadiennes, plus même que Macdonald ou Tilley.

De même, l’opportunisme n’explique pas à lui seul les attaques de Tupper contre la politique ferroviaire des libéraux. Il avait fermement soutenu Sandford Fleming quand il s’était agi de construire l’Intercolonial selon les plus hautes normes possibles. De plus, selon lui, la décision des libéraux de hausser le fret et de recourir à des entrepreneurs de l’extérieur des Maritimes privait ces provinces des avantages économiques promis par la Confédération. Il reprochait également aux libéraux de ne pas accorder une plus grande priorité à l’achèvement d’un chemin de fer qui se rendrait en Colombie-Britannique sans quitter le sol canadien. Bien qu’il n’ait pas été le seul à défendre ces positions, Tupper les plaçait au cœur même du programme conservateur. Ses discours étaient envoyés aux organisateurs conservateurs de tout le pays ; la Nova Scotia Liberal-Conservative Association, créée par lui en 1874, servait de modèle ailleurs, et il fit campagne dans les Maritimes et en Ontario au cours des élections de 1878, où les conservateurs récoltèrent une confortable majorité et 16 des 21 sièges de la Nouvelle-Écosse.

Dans son budget de 1879, Tilley récompensa les groupes qui avaient contribué à la victoire conservatrice en Nouvelle-Écosse, quoique, en raison de l’opposition de l’Ontario, le tarif sur le charbon n’ait pas été augmenté autant que le souhaitaient les Néo-Écossais. Quant à Tupper, il reçut le portefeuille des Travaux publics le 17 octobre 1878. Ce département représentait une charge si lourde que, le 20 mai 1879, on en détacha les Chemins de fer et Canaux pour en faire un département autonome. Tupper en devint le titulaire. Le plus grand défi qu’il avait à relever était l’achèvement du chemin de fer du Pacifique. Pour lui, ce n’était pas simplement un chemin de fer canadien, mais « une grande-route impériale traversant le continent américain entièrement en sol britannique ». Il apporta au trajet plusieurs changements agréables à la population et se mit à adjuger des contrats pour la suite des travaux. Il espérait amasser des fonds en vendant des terres publiques dans l’Ouest et, pendant l’été de 1879, il se rendit à Londres afin d’y obtenir une garantie sur la vente d’obligations. Il revint sans cette garantie, mais avec 50 000 tonnes de rails d’acier achetées à prix modique. À l’époque où il était dans l’opposition, Tupper n’avait pas voulu que le chemin de fer soit un ouvrage public, mais désormais, il tenait à ce que le gouvernement le construise, et ce au moindre coût possible. Cependant, les recettes des ventes de terres se révélaient décevantes et, à mesure que les coûts grimpaient, on critiquait de plus en plus l’ingénieur en chef Sandford Fleming. À contrecœur, Tupper fit pression sur Fleming pour qu’il réduise les coûts des travaux – donc la qualité –, mais il ne réussit pas à sauver son vieil ami et dut le remercier de ses services en mai 1880. Puis, voyant que la longue dépression des années 1870 s’achevait et qu’un syndicat dirigé par George Stephen* s’intéressait au chemin de fer, Tupper conclut que l’ouvrage pouvait être confié à l’entreprise privée ; en juin, il amena le cabinet à accepter cette solution. Le 21 octobre 1880, à l’issue de négociations menées par Macdonald et lui-même, Tupper signa au nom du gouvernement un contrat en bonne et due forme avec le groupe de Stephen. Les modalités de ce contrat ne plurent pas à tout le monde. Rétrospectivement, on peut les trouver trop généreuses envers le syndicat. Pourtant, si l’on admet que Tupper avait raison de tenir à ce que le chemin de fer soit construit rapidement, selon les plus hautes normes mais au moindre coût possible pour le gouvernement, et qu’il soit tout entier en sol canadien, les conditions initiales ne semblent pas déraisonnables. En fait, la subvention réelle à la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique était inférieure aux prévisions initiales de Tupper. De plus, l’expérience l’avait convaincu qu’une société privée dont les bénéfices proviendraient de l’exploitation du chemin de fer veillerait davantage que le gouvernement à la qualité de la construction. Estimant qu’il était dans l’intérêt du pays que la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique réussisse, Tupper manifesta envers elle un dévouement quasi illimité. Son violent parti pris dans le long conflit entre cette compagnie et le Grand Tronc contribua à empêcher toute forme de coopération entre les deux chemins de fer. En décembre 1883, quand la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique eut besoin d’un supplément d’aide financière, il mit au point un plan d’urgence et le fit par la suite adopter par le caucus et les Communes. Le 24 février 1885, pendant une autre crise, il écrivit de Londres à Macdonald pour le supplier de ne pas « laisser tomber » la compagnie, et pour lui offrir de démissionner du haut-commissariat et de rentrer au Canada. En fait, par souci de voir le chemin de fer terminé rapidement, il recommanda, pour un prêt gouvernemental, des modalités plus généreuses que ce que le cabinet était disposé à accepter.

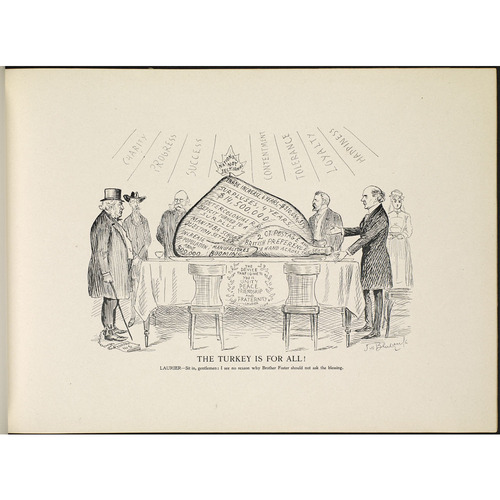

Les libéraux voyaient d’un mauvais oeil non seulement les coûts du chemin de fer canadien du Pacifique, mais aussi les subventions versées par Tupper aux « chemins de fer locaux ». En fait, Tupper reconnaissait que le seul moyen de maintenir un coûteux programme de construction ferroviaire dans l’Ouest était d’affecter aussi des crédits aux chemins de fer des provinces existantes. Peu après son entrée en fonctions, il avait congédié de la surintendance générale des chemins de fer gouvernementaux Charles John Brydges*, qui s’était mis à dos les milieux d’affaires des Maritimes par sa manière d’exploiter l’Intercolonial. Tupper diminua le fret pour augmenter le trafic et les recettes, et il réduisit de beaucoup les frais d’exploitation ; dès le début des années 1880, l’Intercolonial réalisait des bénéfices. Sur les instances de Tupper, le Grand Tronc fut obligé de vendre à l’Intercolonial un tronçon menant à Rivière-du-Loup, dans la province de Québec, pour que l’on puisse compléter la liaison entre Halifax et le Saint-Laurent. En outre, Tupper refusa d’autoriser le chemin de fer canadien du Pacifique à rouler sur les rails de l’Intercolonial en direction de Halifax, mais, « [à force de] cajoleries », il convainquit Stephen de construire la « Short Line » jusqu’à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. La générosité de Tupper ne se limitait pas à sa propre région. Le Québec et l’Ontario touchèrent encore plus de subsides que les Maritimes pour la construction ferroviaire, et des sommes énormes furent consacrées à l’élargissement du canal Welland et au dragage du Saint-Laurent. Indéniablement, ces mesures rapportaient beaucoup de bénéfices au Parti conservateur. On ne doit donc guère s’étonner que les libéraux aient surnommé Tupper « le grand prêtre de la corruption ». Cependant, selon le Daily Mail de Toronto, Tupper avait pour devise Mettons nos richesses en valeur, et il défendait ses orientations en disant : « Il m’a toujours semblé que le principal objectif, dans n’importe quel pays, un pays neuf surtout, était d’attirer le plus grand nombre possible de capitalistes. »

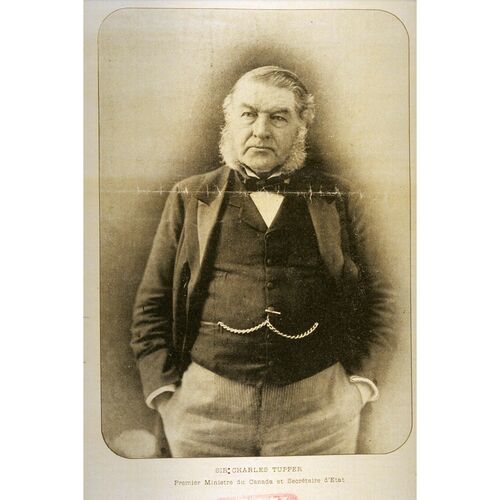

Dans les derniers mois de 1879, les relations entre Tupper et Macdonald s’étaient aigries, surtout à cause du congédiement de Fleming. Leur brouille se résorba, mais Tupper n’apparaissait clairement plus comme le dauphin de Macdonald, et il avait des ennuis de santé. Dès mars 1881, il demanda à Macdonald l’autorisation de remplacer sir Alexander Tilloch Galt* au poste de haut-commissaire du Canada à Londres. Aux élections de 1882, Tupper fit campagne seulement en Nouvelle-Écosse, où les conservateurs remportèrent 14 sièges sur 21. Lui-même fut réélu sans opposition, et son fils Charles Hibbert*, qui se préparait déjà à prendre sa place, remporta le siège de Pictou. Le 30 mai 1883, sans quitter son poste au cabinet, Tupper assuma sans rémunération le poste de haut-commissaire. Il résidait à Londres, mais revenait souvent au Canada pour s’occuper des affaires ministérielles, et on lui reprochait de plus en plus de détenir deux postes incompatibles. En mai 1884, il démissionna de son poste de ministre et, le 24 mai, en abandonnant son siège au Parlement, il devint haut-commissaire, cette fois avec rémunération. Son absence aux Communes, nota Tilley en 1885, se faisait « beaucoup sentir ». En 1886, Macdonald lui demanda de revenir pour aider le parti aux prochaines élections fédérales. En partie pour combattre le mouvement sécessionniste dirigé par William Stevens Fielding* en Nouvelle-Écosse, Tupper accepta le poste de ministre des Finances le 27 janvier 1887, tout en conservant la charge de haut-commissaire. Aux élections de 1887, il mena en Nouvelle-Écosse une vigoureuse campagne qui permit aux conservateurs de gagner 14 sièges sur 21. Non seulement Tupper défendit-il le protectionnisme, mais il eut l’audace de l’appliquer à l’industrie du fer et de l’acier dans son budget de 1887. Il espérait notamment miner les velléités sécessionnistes et consolider les appuis conservateurs dans l’est de la Nouvelle-Écosse, où « une grande industrie du fer » avait de bonnes chances de voir le jour [V. Graham Fraser]. Cependant, il croyait aussi que le Canada était prêt à passer à la phase suivante de son développement industriel.

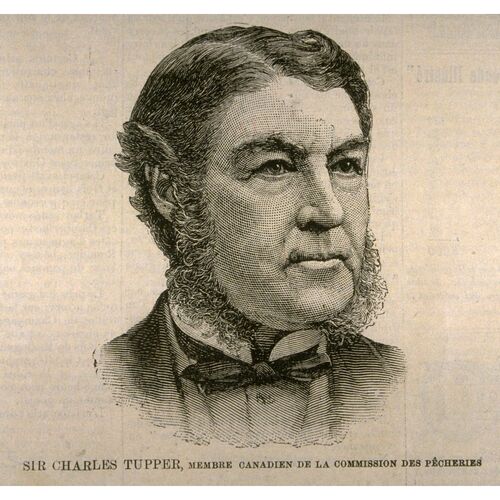

En 1885, le gouvernement des États-Unis avait abrogé les dispositions du traité de Washington qui concernaient les pêches. L’année suivante, le gouvernement du Canada riposta en imposant une interprétation stricte de la convention de 1818 sur les pêches, ce qui déclencha une crise dans les relations canado-américaines. En tant que haut-commissaire, Tupper avait pressé le gouvernement britannique de maintenir « résolument [les] droits » du Canada et de la Grande-Bretagne. On mit sur pied une commission mixte en 1887. Tupper participa à la rédaction du mandat britannique au sein de la commission et devint l’un des trois commissaires de la Grande-Bretagne ; il représentait le gouvernement du Canada tandis que Joseph Chamberlain représentait le gouvernement britannique. Tupper collabora étroitement avec le conseiller juridique John Sparrow David Thompson*, mais de toute évidence, c’était lui qui dirigeait les opérations du côté britannique. D’ailleurs, le secrétaire d’État des États-Unis, Thomas Francis Bayard, s’en plaignit : « M. Chamberlain a cédé la direction des négociations à sir Charles Tupper, qui soumet les questions aux exigences de la politique canadienne. » Sans arriver à convaincre les Américains de discuter de la réciprocité, Tupper obtint en février 1888 un traité qui accordait au Canada des concessions si importantes que le Sénat américain le rejeta. Cependant, le modus vivendi mis au point par la commission régla temporairement la crise. Plus tard dans l’année, à la demande de Chamberlain, Tupper, qui avait été créé compagnon de l’ordre du Bain en 1867, chevalier commandeur de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges en 1879 et grand-croix de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges en 1886, deviendrait baronnet du Royaume-Uni, au grand déplaisir de Thompson, selon qui il raflait tous les honneurs. Manifestement, Tupper était à nouveau en pleine ascension. Macdonald lui demanda de rester au gouvernement et lui promit même de lui redonner la place de dauphin. Cependant, Tupper savait qu’il n’était pas assuré de succéder à Macdonald. Selon lui, le premier ministre devait remplir la promesse qu’il avait faite pendant l’affaire Riel [V. Louis Riel*], à savoir recommander que sir Hector-Louis Langevin soit son successeur. Le 23 mai 1888, après avoir démissionné du cabinet, Tupper réintégra le haut-commissariat à Londres.

À cause de son influence auprès du cabinet canadien, Tupper était dans une position exceptionnellement forte en tant que haut-commissaire. Il élargissait sans cesse la gamme de ses activités. Particulièrement soucieux de promouvoir l’immigration, il faisait des tournées dans les îles Britanniques et se rendait à l’occasion sur le continent européen. Il n’était pas moins actif dans la promotion des intérêts commerciaux du Canada. Ainsi, il aida grandement l’industrie du bétail en démontrant en 1883 la santé des troupeaux canadiens et en persuadant le gouvernement britannique de ne pas soumettre le bétail canadien aux mêmes restrictions que le bétail américain. Tupper encourageait les exportateurs canadiens à communiquer directement avec lui et les mettait en contact avec des importateurs britanniques. En outre, il négocia des emprunts pour le gouvernement du Canada et la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, éliminant ainsi les coûteux intermédiaires britanniques. Avant la Colonial and Indian Exhibition, qui se tint à Londres en 1886 et qu’il aida à organiser, il rendit visite aux bureaux de commerce de toutes les provinces pour s’assurer que le Canada serait bien représenté. De plus, il obtint une subvention postale pour un vapeur reliant Vancouver à l’Orient et exerça des pressions en faveur de la pose d’un câble entièrement britannique sous le Pacifique et de l’instauration d’un service rapide de vapeurs sur l’Atlantique.

Tupper évoluait dans la haute société et avait ses entrées chez des hommes d’État britanniques et chez des membres de la famille royale. Il était en communication constante avec le secrétaire d’État aux Colonies et participa même à la rédaction de lois commerciales britanniques touchant le Canada. De plus, son rôle dans les négociations internationales s’intensifiait. En octobre 1883, bien qu’il n’ait pas été plénipotentiaire, il représenta le Canada à une conférence à Paris et manifesta son désaccord avec la délégation britannique. L’année suivante, il convainquit le gouvernement de Londres de l’autoriser à mener des négociations commerciales avec l’Espagne, et en 1893, il conclut une entente commerciale avec la France. En 1889, comme les Américains tentaient d’empêcher les Canadiens de chasser le phoque dans la mer de Béring, il retourna à Washington pour aider aux négociations et défendit les droits du Canada avec un aplomb qui irrita le gouvernement britannique. En 1890, il persuada Londres de rejeter un traité sur les pêches que Robert Bond*, de Terre-Neuve, avait négocié avec les États-Unis. Tupper acquit donc une influence considérable, mais son travail de haut-commissaire ne se distinguait pas toujours de ses activités politiques. Ainsi, aux élections de 1891, il rentra au Canada pour faire campagne en faveur de la Politique nationale et manifesta une telle partialité que les Communes faillirent adopter une motion condamnant sa conduite. Le caractère apolitique de la fonction de haut-commissaire s’affirmerait seulement avec son successeur, sir Donald Alexander Smith.

L’attitude de Tupper envers l’unité impériale était tout aussi controversée. Malgré sa fierté d’appartenir au « plus puissant Empire du monde », il estimait impossible de le transformer en une union fédérale. À l’assemblée de fondation de l’Impérial Fédération League, tenue à Londres le 29 juillet 1884, il dénonça une motion selon laquelle les seules options étaient la fédération ou la désintégration de l’Empire. Toutefois, il appuya une motion modifiée déclarant « indispensable » quelque forme de fédération – une forme plus limitée, présume-t-on –, et il appartint au conseil et au comité directeur de la ligue. À compter de 1887, des différends internes sur les contributions régulières des colonies à la défense impériale, auxquelles Tupper s’opposait, déchirèrent la ligue, qui se saborda le 24 novembre 1893. Certains accusèrent Tupper de cet échec, mais selon lui, le meilleur moyen de renforcer le lien impérial était une entente mutuelle de préférence commerciale. En 1889, en prônant une entente de ce genre, il se heurta à Macdonald et causa, rapporta celui-ci, du « mécontentement dans [la province de] Québec ». En 1891–1892, Tupper publia des articles en faveur de la préférence commerciale dans le Nineteenth Century de Londres. Il trouvait « malveillant » de la part de l’Angleterre de s’attendre que le Canada réduise son tarif sans qu’il y ait une entente plus globale, et il reprocha vertement en 1897 au premier ministre du pays, sir Wilfrid Laurier, d’instaurer la préférence impériale sans rien avoir obtenu en retour pour le Canada. Pourtant, aux yeux de Tupper, l’Empire était bien plus qu’une entreprise commerciale. « Le commerce préférentiel, déclara-t-il un jour, peut être ou non une bonne chose, mais il n’est pas et n’a jamais été la pierre angulaire de la loyauté du Canada. »

La mort de Macdonald en 1891 offrit à Tupper l’occasion de devenir premier ministre. Cependant, il reconnaissait que sa nomination ne plairait pas à tout le monde, et l’influence qu’il exerçait à Londres lui plaisait. Il pressa son fils Charles Hibbert, alors ministre de la Marine et des Pêches, de donner un « appui sincère » à sir John Sparrow David Thompson. Après la mort subite de Thompson en décembre 1894, il parut logique que Tupper lui succède, mais sa santé n’était pas bonne, et ni le gouverneur général, lord Aberdeen [Hamilton-Gordon*], ni sa femme, très influente, ne l’aimaient. Le gouverneur général demanda plutôt à Mackenzie Bowell de former un gouvernement. Puis, à mesure qu’il devint clair que Bowell était incapable de mettre tous les conservateurs d’accord au sujet des écoles du Manitoba, les pressions en faveur d’un retour de Tupper s’intensifièrent. À la fin de 1895, ce dernier se trouvait à Ottawa. Le 4 janvier 1896, sept membres du cabinet démissionnèrent et forcèrent ainsi Bowell et Aberdeen à accepter que Tupper entre au cabinet en tant que secrétaire d’État le 15 janvier et devienne premier ministre au moment de la dissolution. Le 4 février, Tupper remporta une élection partielle au Cap-Breton et prit effectivement la tête du gouvernement.

Sur l’épineuse question de la restauration des écoles catholiques au Manitoba, Tupper ne changea jamais d’avis. Bien qu’il ait été personnellement opposé à ces écoles, il estimait qu’une promesse avait été faite à la minorité catholique et qu’il fallait la tenir. En 1895, lorsque le comité judiciaire du Conseil privé avait statué que le gouvernement fédéral avait le pouvoir de recourir à une loi réparatrice, Tupper avait avisé son fils de soutenir cette décision même si « cela [devait] mettre fin à [sa] carrière politique ». En février 1896, il présenta un projet de loi réparatrice aux Communes. Les libéraux de Laurier et un groupe d’extrémistes protestants dirigés par D’Alton McCarthy* y firent obstruction. Deux mois plus tard, ayant réussi à faire étudier seulement 15 des 112 articles, Tupper dut abandonner le projet de loi. Le 24 avril, le Parlement fut dissous ; le 1er mai, Tupper accéda au fauteuil de premier ministre. Il réussit à mettre au point pour son parti un programme qui neutralisait au moins partiellement les Patrons of Industry [V. George Weston Wrigley*] et fit valoir que le « véritable enjeu » des élections était « [la] grande bataille pour protéger les industries du Canada ». Toutefois, en dépit de tous ses efforts, il ne pouvait pas rééditer aux élections de 1896 la victoire de 1891. La question scolaire divisait tellement les conservateurs que, à toutes les assemblées du parti, Tupper faisait face à un barrage de critiques. Au Massey Music Hall de Toronto, par exemple, on le « chahuta sans arrêt par des interruptions insignifiantes », mais Tupper parla quand même durant deux heures et termina en proclamant : « nous devons faire notre devoir [même si cela entraîne] la chute du Parti conservateur ». Finalement, Tupper remporta plus de suffrages que les libéraux et gagna environ la moitié des sièges à l’extérieur de la province de Québec. Ce fut grâce à la victoire « inattendue » des libéraux dans cette province que Laurier récolta la majorité. Tupper avait tenté en vain de convaincre sir Joseph-Adolphe Chapleau* de revenir sur la scène politique, mais, même avec un puissant lieutenant québécois, il aurait eu du mal à persuader les électeurs de la province de voter pour un parti dont le chef était un si fervent impérialiste. Néanmoins, après le scrutin, Tupper déclara que, si Laurier présentait une loi réparatrice, il l’appuierait.

Bien que les résultats des élections aient été connus le 24 juin, Tupper s’accrocha au pouvoir en prétendant que Laurier serait incapable de former un gouvernement. Cependant, comme Aberdeen refusait de confirmer les nominations qu’il tentait de faire, il démissionna le 8 juillet en se plaignant qu’Aberdeen avait agi à l’encontre de la constitution. Durant quatre ans, Tupper s’employa à rebâtir le parti, comme il l’avait fait après la défaite de 1874. Même s’il espérait toujours gagner des sièges dans la province de Québec et s’il reprochait vivement à Laurier de ne pas honorer ses promesses envers les catholiques du Manitoba, son principal souci était de ramener dans le giron du parti les conservateurs qui l’avaient déserté. Mettre en doute la loyauté du gouvernement libéral envers l’Empire faisait partie de sa stratégie. Tupper appuyait fermement la participation du Canada à la guerre des Boers, mais Laurier réussit à désamorcer le débat et, au moment des élections de novembre 1900, la guerre n’avait plus guère d’importance. La stratégie de Tupper fut efficace en Ontario, où les conservateurs gagnèrent 17 sièges, mais Laurier l’emporta dans le reste du Canada. Tupper lui-même subit la défaite et, deux jours après le scrutin, il annonça sa démission en désignant comme successeur son ami et concitoyen néo-écossais Robert Laird Borden*.

Dès lors, durant 15 ans, Tupper résida principalement à Bexleyheath, en Angleterre, chez sa fille Emma (à la rescousse de laquelle il s’était porté de toute urgence dans le Nord-Ouest en 1869, lorsque son mari avait été emprisonné par le gouvernement provisoire de Louis Riel) ; mais il traversa souvent l’Atlantique pour voir ses fils. Le 9 novembre 1907, il accéda au Conseil privé de la Grande-Bretagne. Les relations canado-britanniques étant toujours sa préoccupation centrale, il appartint au comité directeur de la British Empire League, et rédigea des articles et des lettres ouvertes en faveur d’un resserrement des liens économiques. En 1912, bien que toujours opposé à la fédération impériale et à la contribution directe du Canada aux frais de la défense impériale, il appuya Borden, qui proposait de fournir d’urgence à la marine royale des cuirassés de type dreadnought. Sa santé déclinait peu à peu, mais à l’âge de 84 ans, au cours d’une visite à Rome, il avait encore assez d’énergie pour se mettre à l’étude de l’italien. Cependant, la mort de lady Tupper, le 11 mai 1912, l’éprouva durement, tout comme celle de son fils aîné en avril 1915. Dernier survivant des Pères de la Confédération, Tupper s’éteignit le 30 octobre 1915 à Bexleyheath. On l’inhuma aux côtés de sa femme au cimetière St John de Halifax après des funérailles d’État ; le cortège s’étendait sur un mille.

En 1867, le Morning Chronicle de Halifax avait dit de Tupper qu’il était « l’homme politique le plus méprisable de toute l’Amérique du Nord britannique ». Au fil de sa carrière, on lui avait accolé divers sobriquets : « le chevalier du pot-de-vin », le « grand imposteur », « la vieille traînée », l’« archi-corrupteur », « le vieux scélérat ». Toutes ces épithètes contiennent un soupçon de vérité et englobent une bonne part des insultes que Tupper s’attira par sa combativité, sa partialité et sa suffisance. « Dans les grands débats, a noté l’un de ses secrétaires particuliers, sir Charles était chevaleresque et courageux », mais « dans les affaires banales [...], il cherchait à se défiler ». Néanmoins, ses adversaires politiques ont démesurément grossi ses défauts. Comme le favoritisme était le moyen de raccrocher les allégeances locales à l’intérêt national, il n’y avait rien d’inhabituel à ce que Tupper tienne à récompenser ses partisans, d’autant plus que, au moment de son arrivée à Ottawa, les Néo-Écossais occupaient une minuscule proportion des postes fédéraux. Sauf peut-être au début de sa carrière en Nouvelle-Écosse, il suivit en général le principe selon lequel les fonctionnaires ne devaient pas être congédiés à moins qu’ils n’aient fait de l’action politique, et tant dans la fonction publique qu’au sein du parti, il manifesta un réel désir de nommer et de promouvoir des hommes de talent. Pour conserver le pouvoir, il pouvait être impitoyable. Il trouvait normal d’utiliser les ressources de l’État pour encourager les investissements du secteur privé et s’attendait que les bénéficiaires de la politique du parti soutiennent le parti. Autant que possible, il adjugeait des contrats aux compagnies qui versaient des contributions, mais rien n’indique qu’il adjugeait des contrats afin de recevoir des contributions. Il se servait de sa fortune personnelle pour encourager la loyauté, mais ne sortait pas du cadre de la loi. Une seule de ses élections fut annulée par suite d’une requête, et ce, parce que l’un de ses partisans avait remis un billet de chemin de fer de 0,50 $ à un électeur. Ses critères de moralité politique étaient faibles, mais ceux de ses contemporains l’étaient aussi.

Tupper devint un homme très riche, mais à quel point, on ne peut pas le savoir : ses papiers personnels ne contiennent presque aucun renseignement à ce sujet. Au début, son revenu provenait de ses honoraires professionnels, mais bientôt, il se mit à prêter sur hypothèques et à faire des investissements spéculatifs dans les houillères de Springhill, en Nouvelle-Écosse, dont il était un fidèle promoteur. Apparemment, la pratique de la médecine lui rapporta plus à compter de 1874 que ne l’avait fait son salaire de ministre. Toutefois, à mesure que s’accroissait son influence politique, il eut davantage l’occasion d’appartenir à des conseils d’administration, dont ceux de la Crown Life Insurance Company, de la Bank of British Columbia et de la General Mining Association. À compter de 1896, pendant qu’il était chef de l’opposition, il se rendit souvent à Londres en tant que président du conseil de deux entreprises hautement spéculatives d’exploitation de gisements aurifères, la New Gold Fields of British Columbia Limited et la Klondike Mining, Trading and Transportation Corporation Limited. Sans lui rapporter un gros salaire, ces activités lui donnaient accès à des renseignements qui lui permettaient d’investir dans des actions potentiellement rentables. Il semble avoir accumulé la plus grande partie de sa fortune ainsi. Tupper n’avait aucun scrupule à user de son influence politique en faveur d’entreprises dans lesquelles il avait des intérêts, et il acquit la réputation de « faire son beurre » de cette influence. Ses trois fils, dont deux étudièrent à Harvard, firent une belle carrière d’avocat et profitèrent de ses relations. James Stewart et William Johnston devinrent associés dans un cabinet de Winnipeg qui comptait parmi ses clients la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique. Charles Hibbert exerça le droit à partir de Halifax, puis de Vancouver, souvent de concert avec son père. Pour le mari de sa fille, Tupper obtint le commandement du Royal Military College of Canada à Kingston, en Ontario. Son frère et certains de ses cousins et nièces reçurent des faveurs du gouvernement ; c’était, selon le Globe de Toronto, des « Tupper vivant aux frais de la princesse ». En cette époque où l’on avait une conception très vague du conflit d’intérêts, Tupper se tenait aux limites de l’acceptable, mais rien n’indique qu’il les franchit même une seule fois, et les allégations d’inconduite le blessaient. Une fois à la retraite, il se donna beaucoup de mal pour mettre les choses au point (du moins le croyait-il). En 1912, il accorda une série d’entrevues à un journaliste de Vancouver, William A. Harkin. Celui-ci les publia sous le titre de Political reminiscences of the Right Honourable Sir Charles Tupper en 1914, l’année même où Tupper fit paraître ses mémoires, Recollections of sixty years.

Le temps arrange bien des choses, et lorsque sir Charles Tupper mourut, les Néo-Écossais en étaient venus à accepter la Confédération et à le considérer comme l’un des fils les plus distingués de la province. Sur le plan national aussi, le respect pour Tupper s’accrut avec les années. En 1925, Hector Willoughby Charlesworth* le compara à Laurier et déclara que Tupper était « le plus grand [des deux], – l’un des meilleurs hommes d’État et des plus grands visionnaires que le continent ait produits ». L’historiographie canadienne récente a été moins généreuse envers lui. On le louange pour son rôle essentiel dans la création de la Confédération, puis on s’empresse d’en faire un simple subalterne de Macdonald. Pourtant, Tupper contribua au moins autant que – Macdonald à la reconstruction du Parti conservateur à compter de 1874 ainsi qu’à la conception et à la mise en œuvre des orientations « nationales » qui firent l’originalité du parti – lesquelles, selon la plupart des historiens, convenaient bien à l’époque, malgré leurs imperfections. Tupper eut également le mérite de donner un poids réel à la fonction de haut-commissaire et d’accroître considérablement la reconnaissance du Canada sur la scène internationale. Dans toutes ses fonctions, il ajouta des mesures importantes au code des lois. Si Tupper n’inspire guère d’enthousiasme aujourd’hui, c’est sans nul doute parce que sa vision du Canada fut toujours liée à son attachement à l’Empire, attachement que les Canadiens français ne pouvaient éprouver et que l’on a fini par trouver incompatible avec la création d’une identité authentiquement canadienne. Même l’historiographie récente des Maritimes s’est tournée contre lui. Ce sont les adversaires de la Confédération qui sont devenus les héros ; au mieux, on considère Tupper comme un égocentrique, au pire comme un vendu. Cependant, tout comme Tupper ne voyait pas d’incompatibilité entre sa loyauté envers l’Empire et sa loyauté envers le Canada, il ne voyait pas d’incompatibilité entre sa loyauté envers le Canada et sa loyauté envers sa province. C’était un impérialiste, et sa tolérance avait des limites, mais il était disposé à faire des compromis pour intégrer au système politique des Canadiens de toute religion et de diverses origines ethniques. Il n’était pas provincialiste mais cherchait à s’assurer que les orientations nationales soient bénéfiques à toutes les provinces, notamment sur le plan économique. « Aucun homme intelligent [...], croyait-il, ne peut songer un moment que, en tant que Canadien, il n’a pas un statut bien plus élevé qu’il n’aurait jamais pu en avoir en tant que Néo-Brunswickois, citoyen de l’Île-du-Prince-Édouard ou Néo-Écossais. » Il y a chez Tupper bien des traits qui n’éveillent pas la sympathie : son chauvinisme anglo-saxon, son obsession du pouvoir et de la fortune, son esprit partisan, son conservatisme social et, pour reprendre les termes du Globe, sa « tendance à l’outrecuidance ». Mais, comme le déclara en 1903 un journal libéral, le News de Toronto : « Malgré tous ses défauts, il a été essentiellement un responsable politique et un homme d’État à l’esprit constructif. »

Les principaux manuscrits que nous avons consultés comprennent les papiers de sir Charles Tupper aux AN (MG 26, F), ainsi que ceux de sir Charles Tupper et de la famille Tupper conservés aux PANS (MG 1, 1538B, MG 2, 718, et MG 100, 1772). Les sources suivantes ont été aussi particulièrement utiles : les papiers de sir John A. Macdonald (AN, MG 26, A), de sir John S. D. Thompson (AN, MG 26, D), de sir Mackenzie Bowell (AN, MG 26, E), et d’Alexander Mackenzie (AN, MG 26, B) ; les papiers de sir Charles Hibbert Tupper aux AN (MG 27, I, D16) et à la Univ. of B.C. Library, Special Coll. and Univ. Arch. Div. (Vancouver) (M644) ; les papiers de sir Samuel Leonard Tilley (AN, MG 27, I, D15) et ceux de la famille Tilley au Musée du N.-B. Nous avons également consulté les Debates and proc. de la Chambre d’assemblée de la Nouvelle-Écosse, 1856–1867, les Débats de la Chambre des communes, 1867–1900, et certains journaux néo-écossais et canadiens.

Nous avons aussi puisé largement dans les ouvrages suivants : Charles Tupper, Political reminiscences of the Right Honourable Sir Charles Tupper [...], W. A. Harkin, édit. (Toronto, 1914), Recollections of sixty years in Canada (Toronto, 1914), et The life and letters of the Rt. Hon. Sir Charles Tupper, bart.,

R. C. Brown, Canadas National Policy, 1883–1900 : a study in Canadian-American relations (Princeton, N.J., 1964) ; Robert Laird Borden, a biography (2 vol., Toronto, 1975–1980), 1.— P. A. Buckner, « The 1860s : an end and a beginning », dans The Atlantic region to confederation, P. A. Buckner et John Reid, édit. (Toronto et Fredericton, 1994), 360–386 ; « The 1870s : political integration », dans The Atlantic provinces in confederation, E. R. Forbes et D. A. Muise, édit. (Toronto et Fredericton, 1993), 48–81.— H. C. Cameron, « Nova Scotians in the federal cabinet, 1867–1878 » (mémoire de

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Phillip Buckner, « TUPPER, sir CHARLES », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/tupper_charles_14F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/tupper_charles_14F.html |

| Auteur de l'article: | Phillip Buckner |

| Titre de l'article: | TUPPER, sir CHARLES |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1998 |

| Année de la révision: | 1998 |

| Date de consultation: | 2 janv. 2026 |