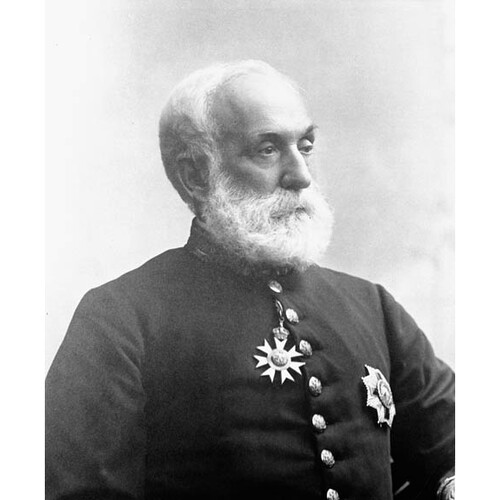

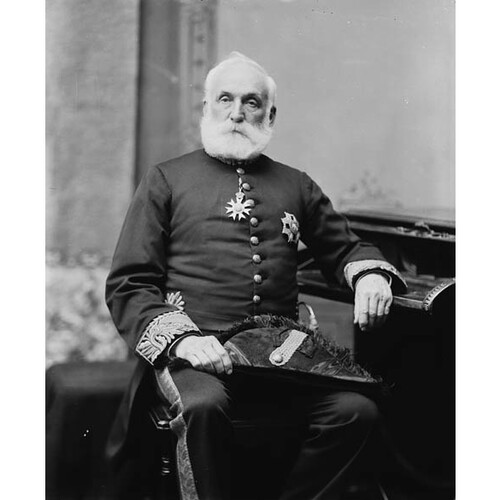

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3239891

BOWELL, sir MACKENZIE, propriétaire d’un journal, officier de milice, orangiste et homme politique, né le 27 décembre 1823 à Rickinghall, Angleterre, fils de John Bowell et d’Elizabeth Marshall ; le 23 décembre 1847, il épousa à Belleville, Haut-Canada, Harriet Louisa Moore (décédée en 1884), et ils eurent quatre fils et cinq filles ; décédé dans cette ville le 10 décembre 1917.

Mackenzie Bowell immigra au Canada avec ses parents en 1833. Il leur fallut huit semaines pour arriver à Québec et une autre pour aller de Montréal à la baie de Quinte, sur la rive nord du lac Ontario. Là, ils s’installèrent au village de Belleville, où John Bowell avait de la famille ; ce dernier était ébéniste et Mackenzie apprit ce métier. Puis, en 1834 ou en 1835, tout en continuant à aider son père le soir, Mackenzie commença son apprentissage de typographe auprès de George Benjamin*, rédacteur en chef et propriétaire de l’Intelligencer de Belleville.

Bras droit de Benjamin, surtout quand celui-ci faisait de la politique, Bowell devint associé de l’Intelligencer en 1848. L’année suivante, il fit l’acquisition de l’imprimerie avec son beau-frère. Au début des années 1850, il devint l’unique propriétaire de l’hebdomadaire. En 1867, il lança une édition quotidienne, puis en 1875, l’Intelligencer Printing and Publishing Company fut constituée juridiquement. Membre fondateur de la Canadian Press Association en 1859, il en fut président en 1865–1866.

Bowell se fit connaître autant par une participation assidue à la vie publique que par le journalisme. Président du conseil des administrateurs scolaires et du conseil de la grammar school durant plusieurs années, il fut également membre et vice-président du bureau local de l’agriculture et des arts. En 1865, il créa un bureau de commerce avec Henry Corby*, Billa Flint* et d’autres. Il était président ou administrateur de plusieurs compagnies à part l’Intelligencer. Pilier de la milice dans le comté de Hastings, il participa en 1857 à l’organisation de la Belleville Volunteer Militia Ripe Company. Il fit du service actif à Amherstburg, dans le Haut-Canada, pendant la guerre de Sécession, puis à Prescott pendant les troubles féniens de 1866. Au moment où il quitterait la milice, en 1874, il serait lieutenant-colonel dans le 49th (Hastings) Battalion of Rifles. Au fil de ces décennies, Bowell se signala également au sein de l’ordre d’Orange, auquel il avait adhéré en 1842. Grand maître de la loge d’Amérique du Nord britannique de 1870 à 1878, il fut élu président de l’Imperial Triennial Council en 1876 à Londonderry (Irlande du Nord).

Lorsque George Benjamin décida de ne pas se représenter dans Hastings North aux élections provinciales de 1863, Bowell résolut d’y tenter sa chance sous la bannière conservatrice. L’aider dans sa campagne fut la dernière grande activité de Benjamin – il mourrait l’année suivante. Bowell subit la défaite en 1863, mais il fut élu dans la même circonscription à la nouvelle Chambre des communes en 1867. Il représenterait Hastings North durant 25 ans.

Bowell se fit remarquer pour la première fois sur la scène politique en avril 1874. À titre de porte-parole des orangistes, il présenta une motion visant à faire expulser des Communes Louis Riel*, chef du soulèvement de la Rivière-Rouge (Manitoba). Thomas Scott*, une des victimes de cette rébellion, était un orangiste irlandais de Hastings, et son exécution soulevait les passions dans ce comté. En 1878, après la victoire électorale des conservateurs, Bowell fut nommé ministre des Douanes par sir John Alexander Macdonald*. Il conserverait ce portefeuille jusqu’après la mort du premier ministre. Superviser la plus grande source de revenu du gouvernement était sa principale fonction. Par suite de l’entrée en vigueur du tarif issu de la Politique nationale en 1879, son département établit un grand nombre de nouvelles règles et adopta des nouveaux taux fondés sur le calcul de la valeur des marchandises. Un bureau fédéral des estimateurs vit le jour en juin 1879 ; il comprenait des estimateurs de Halifax, de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, de Québec, de Montréal, de Kingston, de Toronto et de London. Selon Bowell, une uniformisation des pratiques s’imposait ; déjà, on constatait que l’évaluation d’une même marchandise variait selon les ports. En outre, comme les droits étaient déterminés selon la valeur, le montant des factures pouvait être délibérément sous-estimé, et l’était souvent. La loi sur les douanes stipulait bien que la valeur facturée devait être basée sur le juste prix du marché dans le pays d’origine. Les estimateurs signalèrent à Bowell que les importateurs leur en voulaient et pestaient contre eux, mais c’était inévitable dans le domaine douanier. « II n’y a pas que les gens irréfléchis ou sans instruction qui, par ignorance, ne tolèrent pas les taxes », notait le secrétaire du bureau, Charles Belford*.

Pour ce qui était de l’aspect proprement politique de ses fonctions, Bowell s’occupait principalement de détails : emplois, augmentations de salaire, promotions, faveurs. Il semble avoir observé scrupuleusement les règles gouvernementales, mais pas toujours. Macdonald lui demandait souvent, mine de rien, si et dans quels cas on pouvait contourner ces règles. Ainsi, dans une lettre explicative écrite en 1884, il suggéra une nomination à un poste mineur aux Douanes : « Si vous pouvez faire cela pour l’évêque, faites-le. Il importe au plus haut point, en ce moment précis, de conserver non seulement sa sympathie, mais son zèle pour la cause. » Même des membres plus têtus du cabinet apprirent à écrire de cette manière. Sir William Young*, ancien juge en chef de la Nouvelle-Écosse, demanda au ministre des Chemins de fer, sir Charles Tupper, si deux gloriettes en fer en cours de fabrication à Glasgow pour le parc de Point Pleasant pourraient être livrées à Halifax sans droits de douane. Tupper envoya la lettre à Bowell en notant : « Que pouvez-vous faire pour sir William ? »

Cependant, Bowell ne se pliait pas toujours aux sollicitations politiques. En juillet 1884, Paul-Étienne Grandbois, député fédéral de la circonscription de Témiscouata, dans la province de Québec, plaida auprès de Macdonald en faveur de l’un de ses électeurs, un certain capitaine Charette, dont le navire avait été saisi parce qu’il faisait de la contrebande d’alcool à partir de Saint-Pierre et Miquelon. L’affaire était claire. La cargaison était confisquée, mais Grandbois demandait que le navire soit restitué à Charette sous prétexte que c’était un homme naïf et de bonne réputation. Macdonald fit parvenir des déclarations sous serment à Bowell « afin qu[‘il puisse] si possible avoir pitié du propriétaire du schooner et lui faire grâce dans la mesure où [sa] conscience [le lui] permettra[it] ». À son tour, Bowell envoya à Macdonald un dossier complet sur la saisie. Après l’avoir lu, Macdonald appuya Bowell sans réserve, convenant qu’« il fallait prendre les mesures les plus rigoureuses pour confisquer les navires [apparemment, il y en avait plus d’un] et traduire toutes les parties en justice ».

Bowell était avant tout un administrateur. Consciencieux et travailleur, il possédait les qualités dont les Douanes avaient besion : ce département avait une lourde bureaucratie, les taux changeaient régulièrement, les manufacturiers et les importateurs les inondaient de requêtes et il y avait des détails fiscaux à prendre en considération. En outre, Bowell savait démêler patiemment les problèmes de favoritisme. Une demande présentée à propos de la fonction de maître de poste à Belleville en 1880 en témoigne. Le sénateur Robert Read, de Belleville, voulait cette fonction pour son gendre ; les deux hommes appartenaient à de grandes familles conservatrices. Le frère du maître général des Postes, sir Alexander Campbell*, avait également posé sa candidature. Henry Corby, distillateur de Belleville, voulait que l’un de ses protégés soit nommé et écrivit à Macdonald à ce propos. Le premier ministre lui ayant transmis cette lettre, Bowell lui révéla quelle était la situation à Belleville. Il commença par lui exposer tranquillement en quoi consistait le travail d’un maître de poste, puis il ajouta, comme si la chose lui venait soudain à l’esprit : « le poste n’est pas vacant et j’ignore quand il le sera car le maître de poste actuel, M. [James Hubbard] Meacham, semble tout à fait capable de remplir ses fonctions comme dans les années passées, n’a nullement l’intention de démissionner et ne peut légalement être mis à la retraite, étant non pas fonctionnaire mais payé sur honoraires ».

Après la mort de Macdonald en 1891, son successeur John Joseph Caldwell Abbott* laissa à Bowell le portefeuille des Douanes. En plus, Bowell fut ministre intérimaire des Chemins de fer et des Canaux de juin 1891 à janvier 1892, date où il fut nommé ministre de la Milice et de la Défense. Lorsque sir John Sparrow David Thompson* accéda au poste de premier ministre, en décembre 1892, Bowell entra au Sénat et y devint leader du gouvernement. On lui confia aussi un nouveau portefeuille, celui du Commerce, et on lui assigna deux contrôleurs pour l’assister : John Fisher Wood* au revenu intérieur et Nathaniel Clarke Wallace* aux douanes.

En mars 1893, lorsque le premier ministre Thompson se rendit à Paris pour représenter la Grande-Bretagne à l’arbitrage sur la chasse au phoque dans la mer de Béring, Bowell le suppléa. Ses qualités personnelles n’avaient rien à y voir ; tout simplement, la coutume voulait que le doyen des ministres remplace le premier ministre. Une bonne partie de la correspondance importante écrite par Thompson pendant son séjour à Paris est adressée à George Eulas Foster*, leader suppléant aux Communes, ce qui montre peut-être que le premier ministre n’avait pas entièrement confiance en Bowell.

En septembre 1893, Bowell, en tant que ministre du Commerce, se rendit en Australie, avec des instructions précises du cabinet, pour discuter des relations commerciales entre les colonies australasiennes et le Canada ainsi que du projet de câble transpacifique. Accompagné de Sandford Fleming, il fit le voyage en empruntant la nouvelle ligne de vapeurs Vancouver-Sydney, qui était en soi un objet de discussion. Il rentra au Canada en janvier 1894. Son travail fut si fructueux que le Canada prit l’initiative de convoquer les colonies à une conférence qui se tiendrait à Ottawa à la fin de juin, et porterait sur le commerce intercolonial et le tarif préférentiel impérial. C’était Bowell qui avait eu l’idée de cette conférence. Six des sept colonies australiennes y envoyèrent des délégués, tout comme les îles Fidji, la colonie du Cap et Hawaï, encore indépendante. Le gouvernement de Grande-Bretagne, lui, envoya non pas un délégué, mais un observateur ; il n’était pas sûr du tout que les initiatives coloniales de ce genre lui plaisaient.

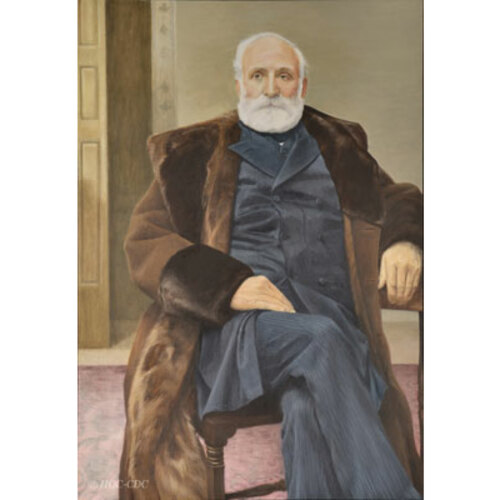

La conférence de 1894 pourrait bien représenter ce que Bowell pouvait faire de mieux. Il avait 71 ans, un âge où bien des gens songent à accumuler les honneurs, à polir leur réputation et à couler des jours paisibles. L’aventure australienne avait beaucoup stimulé son amour-propre. Ses plus jeunes collègues du cabinet l’appelaient Grand-papa Bowell. Avec sa grosse barbe blanche, il avait le physique de l’emploi, mais ce surnom sous-entendait peut-être aussi des limites intellectuelles. Manifestement, Thompson cherchait comment l’évincer du cabinet lorsqu’il mourut subitement en Angleterre le 12 décembre 1894.

Le décès de Thompson plaça le gouverneur général lord Aberdeen [Hamilton-Gordon*] devant un choix difficile. Thompson avait assuré l’unité des membres du cabinet, avait maintenu la discipline parmi eux, pourrait-on dire, grâce à sa force, ses manières doucereuses, à ses connaissances. Dès qu’il fut disparu, des factions se reformèrent, chacune composée de membres qui manifestaient leurs préjugés et leurs jalousies. Thompson n’avait laissé aucune indication sur sa succession, et il n’y avait pas de candidat évident. Foster était compétent mais acariâtre. John Graham Haggart était compétent lui aussi mais paresseux et, comme le disait lady Aberdeen [Marjoribanks*], il était « bohème ». Aucun des deux n’accepterait l’autre comme chef. Sir Charles Hibbert Tupper*, probablement le plus capable et le plus résolu des membres du cabinet, était têtu. Aucun des autres n’avait grand-chose à offrir. Le seul conservateur dont la nomination ne fut pas envisagée était le vieux sir Charles Tupper, alors à Londres en tant que haut commissaire du Canada. Thompson avait fini par le détester à cause de son agressivité et de son penchant à étendre son petit royaume. La veuve de Thompson, Annie Emma [Affleck], partageait ce sentiment, de même que lady Aberdeen, ce qui importait plus encore. Lord Aberdeen trouvait donc chez lui amplement de quoi renforcer les préjugés que Thompson avait pu lui transmettre à l’endroit de Tupper.

Pendant que le premier ministre Thompson était à Londres en 1894, Bowell l’avait encore suppléé. Le 13 décembre, soit le lendemain de la mort de Thompson, lord Aberdeen invita Bowell à discuter de la situation avec ses collègues du cabinet et avec lui-même. Bowell répondit qu’il ne consulterait pas ses collègues. Il connaissait certainement leur avis sur son accession au poste de premier ministre, mais il verrait le gouverneur général et le laisserait libre de consulter qui il voudrait ensuite.

Dans la soirée du 13 décembre, après avoir conféré avec un éminent sénateur catholique, sir Frank Smith*, pour savoir dans quelle mesure Bowell était acceptable politiquement, le gouverneur général demanda à celui-ci de former un gouvernement. Dès le 21, Bowell avait accompli cette tâche ; il avait gardé pour lui les postes de président du Conseil privé et de premier ministre. Tous les ministres du cabinet de Thompson, sauf sir John Carling, se retrouvaient dans son gouvernement ; huit membres conservaient leurs anciens postes. Bowell était ravi d’accéder à la plus haute fonction politique du pays. Le titre de chevalier lui fut décerné le jour de l’An 1895. Il n’avait jamais eu tendance à sous-estimer ses capacités ; à présent, sa vanité était sans bornes. Il avait eu le temps de voir comment sir John Alexander Macdonald dirigeait le parti et croyait pouvoir l’égaler. Mais, pour y arriver, il aurait eu besoin de bien plus d’intelligence et de discernement. Ce qu’il prenait pour de l’adresse était, aux yeux d’autrui, faux-fuyants, faiblesse, manque de fiabilité et sottise. Le gouverneur général constata que Bowell aimait avoir une porte de sortie en cas de danger. En plus, c’était difficile de faire en sorte qu’il s’en tienne à telle ou telle décision, soit parce qu’il n’en avait pas suffisamment examiné les tenants et aboutissants au début, soit parce qu’il les avait oubliés. Aberdeen commençait à être gêné, avec raison, d’avoir choisi comme premier ministre une pareille anguille, un homme qui avait du mal à être franc et à qui l’on ne pouvait faire confiance.

Il faut dire, à la décharge de Bowell, que son cabinet était divisé et que, en ces mois-là, tenir le gouvernail de l’État était très difficile. Le Manitoba, entre autres, posait un problème. La minorité catholique y réclamait à grands cris une loi fédérale qui restaurerait le financement public de ses écoles, aboli par le gouvernement provincial de Thomas Greenway*. Rendue le 29 janvier 1895, la décision du comité judiciaire du Conseil privé dans l’affaire Brophy obligeait le gouvernement fédéral à réparer les torts subis par les catholiques. Même s’il était orangiste, Bowell voulait obéir à cette décision. Mais quelle mesure fallait-il prendre ? Comment l’appliquer ? Fallait-il d’abord tenir des élections générales, comme certains le voulaient ? Les membres du cabinet ne donnaient pas tous les mêmes réponses à ces questions. Si jamais gouvernement eut besoin d’une direction ferme et éclairée, c’était bien à ce moment-là.

Un membre du cabinet, le ministre de la Justice Charles Hibbert Tupper, parvint à convaincre ses collègues d’accepter le principe d’une mesure qui viserait à corriger la situation. Cette mesure fut rendue publique le 21 mars sous la forme d’un décret stipulant que le Manitoba devait adopter une nouvelle loi qui restaurerait les privilèges des écoles catholiques. Au début, le gouvernement avait accepté, comme le voulait Tupper, d’être dissous immédiatement après la publication du décret. Mais bientôt, plusieurs membres anglophones du cabinet firent valoir à Bowell qu’il serait ingénieux de tenir une autre session, en 1896. On remettrait ainsi à plus tard le règlement de toute cette désagréable affaire, ce qui permettrait peut-être même de la résoudre sans se lancer dans des élections. Cette idée ne plut pas à Tupper ; indigné que l’on rejette sa ligne de conduite, qui était claire, il présenta sa démission le 21 mars. Bowell répliqua que ce serait inexcusable de faire appel au peuple quand la maison était en feu. Le 25, Tupper rétorqua : « le début d’un incendie est un moment plus propice que le milieu [...] Vous ne pouvez, je le crains, prolonger assez longtemps la durée de la législature pour voir ce feu s’éteindre. » À la suite de l’intervention du gouverneur général, du sénateur George Alexander Drummond* et de sir Donald Alexander Smith, Tupper réintégra le cabinet à la fin de mars. En échange, on lui promit de présenter une loi réparatrice au cours de la session de 1896 si le Manitoba n’avait pas réglé la question.

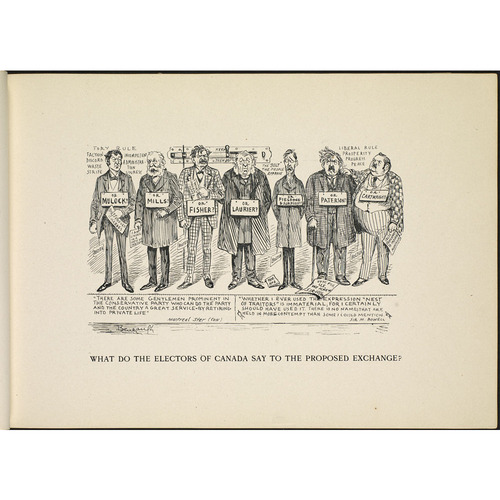

Bowell semble avoir cru possible de parvenir à un règlement politique avec le Manitoba et d’éviter de soumettre une question constitutionnelle aussi complexe à l’arbitrage des électeurs. L’habile réponse donnée au décret en juin 1895 par le Manitoba laissait d’ailleurs entrevoir que, avec un supplément d’information et d’autres négociations, on pourrait arriver à un compromis. Cependant, dès janvier 1896, rien n’allait plus. Le sénateur Auguste-Réal Angers, ministre de l’Agriculture, avait démissionné en juillet 1895 et Bowell ne trouvait pas de Canadien français pour le remplacer. Le gouvernement avait perdu deux élections complémentaires importantes dans la province de Québec à cause de la question scolaire. Nathaniel Clarke Wallace, grand maître de l’ordre d’Orange et principal adversaire de la loi réparatrice au cabinet, avait démissionné en décembre. Lorsque le Parlement se réunit, le 2 janvier 1896, la pagaille régnait au sein du gouvernement. En moins de 24 heures, environ la moitié du cabinet se rebella contre Bowell. Sept ministres démissionnèrent le 4 janvier et pressèrent le gouverneur général de remplacer Bowell par sir Charles Tupper père. Les meneurs de ce groupe étaient Foster, Haggart et Walter Humphries Montague [V. John Fisher Wood]. Thomas Mayne Daly, membre du cabinet resté fidèle à Bowell, exhorta celui-ci à se montrer raisonnable pour le bien du parti. La session s’annonçait dure et le gouvernement avait besoin d’hommes forts. Malgré son aversion pour les sept « traîtres », Bowell ne pouvait se passer d’eux. Il ne serait pas capable de trouver d’autres collaborateurs – pas à la veille d’une session où abonderaient les dissensions et sur laquelle planait un nuage noir : l’obligation de convoquer des élections générales au plus tard le 25 avril 1896. En plus, faisait valoir Daly, si Bowell n’avait pas de gouvernement, le gouverneur général devrait en trouver un autre bientôt.

Deux facteurs influèrent sur la stratégie employée par Aberdeen en vue de réparer la rupture au sein du cabinet. D’abord, il ne voulait pas offrir le poste de premier ministre à Tupper. Ensuite, il croyait, à tort, que les sept rebelles avaient démissionné dans le but d’éviter la loi réparatrice que le cabinet s’était engagé à présenter. Sur ce point, le gouverneur général avait presque certainement été induit en erreur par Bowell qui, trop vaniteux pour songer que les. rebelles le détestaient, invoqua une divergence de vues quant à la ligne de conduite à suivre. Aberdeen le pressa donc d’essayer de reconstituer un cabinet, mais le 7 janvier, donc au bout de quatre jours, Bowell dut renoncer. Tôt le 8, il remit officiellement sa démission.

C’est alors que survint un événement bizarre. L’après-midi de ce même jour, dans la salle 25 du Sénat, Angers, Joseph Bolduc et Philippe Landry conversaient avec trois députés lorsque l’aide de camp du gouverneur général frappa à la porte et demanda à parler à Angers. Aberdeen voulait le consulter en privé sur la réponse à donner à la démission de Bowell. Angers ne se fit pas prier pour lui donner son avis : il fallait refuser cette démission en invoquant le fait que la Chambre n’avait pas encore adopté sa réponse au discours du trône. Ce fut précisément cet argument qu’Aberdeen employa plus tard dans la journée pour refuser la démission de Bowell.

Puis, plusieurs rebelles apprirent qu’Aberdeen avait été mal renseigné par Bowell. Ils se rendirent à la résidence du gouverneur général pour lui faire connaître leur version et lui faire savoir qu’eux-mêmes, tout comme sir Charles Tupper père, assurément, n’étaient pas contre l’adoption d’une loi réparatrice. Aberdeen fut très surpris d’apprendre cette nouvelle. Ensuite, les journaux rapportèrent que l’on avait vu l’aide de camp d’Aberdeen rendre visite au chef de l’opposition, Wilfrid Laurier. Les rebelles en conclurent qu’Aberdeen songeait à demander à Laurier de former un gouvernement. Dès lors, l’affaire se régla en moins de deux. « Cette seule rumeur nous a tous fait rentrer au bercail, telles des brebis », dit Charles Hibbert Tupper. Les « traîtres » réintégrèrent le cabinet le 15 janvier, à l’exception de Charles Hibbert Tupper, qui fut laissé à l’écart lors du remaniement ministériel en raison du retour probable de son père. Selon le compromis conclu au moment du retour des rebelles, Tupper père dirigerait le gouvernement aux Communes, puis, une fois la session terminée, Bowell démissionnerait du poste de premier ministre. Tupper prendrait alors la direction du gouvernement et convoquerait des élections.

Les choses se passèrent effectivement ainsi. Le gouverneur général et le gouvernement gardaient toujours espoir que le Manitoba accepterait un compromis avant le scrutin et que la loi réparatrice, présentée au Parlement le 11 février, n’aurait pas à être adoptée. Même après la motion de deuxième lecture, trois semaines plus tard, on continuait d’espérer et de négocier. Mais l’opposition résolue du Parti libéral au projet de loi, qui fut retiré le 16 avril, et le simple fait que le gouvernement devait être dissous avant le 26 avril, déterminèrent la suite des événements. Bowell démissionna le 27, comme prévu, sans laisser bien des regrets autour de lui. Tupper fit une si belle campagne que, aux élections de juin 1896, il gagna une plus forte proportion du vote populaire que Laurier (46 % contre 45) ; ce fut toutefois Laurier qui remporta la victoire grâce au nombre de sièges obtenus au Québec : 49 pour les libéraux contre 16 pour les conservateurs.

Bowell retourna au Sénat ; jamais il n’oublia les « traîtres » de janvier 1896 ni ne leur pardonna. N’ayant rien d’un fainéant, il accomplit fidèlement son travail de sénateur au lieu de se retirer dans une obscurité décente à Belleville. Les interventions de sa part abondent dans les Débats des 20 années suivantes. En plus, il reprit en 1896 la direction de l’Intelligencer, qu’il avait abandonnée en 1878. Le jour de son quatre-vingt-dixième anniversaire, en 1913, il se rendait encore à son bureau au journal, toujours démesurément vaniteux. Par exemple, il était très fier que les gens ne devinent pas son âge ; il paraissait seulement 65 ans, presque l’âge de sa fille aînée. En 1916, à 93 ans, il alla rendre visite à son fils à Vancouver puis se rendit au Yukon. Il mourut de vieillesse et de pneumonie l’année suivante dans sa maison de la rue William à Belleville et fut inhumé au cimetière de Belleville, aux abords ouest de la ville.

Sir Mackenzie Bowell avait entamé sa carrière avec de puissants préjugés orangistes. Dans les années 1880, ses positions orangistes s’étaient atténuées et il mettait sa combativité au service de la politique conservatrice. Selon le Globe de Toronto, ce fut grâce à lui si l’ordre d’Orange devint plus amical envers les catholiques. Cette tolérance était le fruit d’une nécessité politique. À la mort de Bowell, le Daily Ontario de Belleville nota qu’il n’avait été ni un grand législateur, ni un grand parlementaire. L’indépendance d’esprit lui faisait défaut, mais, s’il avait été médiocre, il ne serait pas monté si haut. Son aptitude à la vie publique était « celle d’un administrateur plutôt que d’un bâtisseur [...] il administra les affaires de ce département [les Douanes] avec honnêteté, courage, efficacité. Il laissait aux autres les longs discours et la conception des lois, tandis que lui veillait au fonctionnement de la machine gouvernementale. » Ce genre de commentaire est vraiment le plus élogieux que le vaniteux Bowell ait pu espérer recevoir après sa mort. Certaines personnes, dont lord Aberdeen n’est pas le moindre, l’ont jugé beaucoup plus sévèrement. Pour elles, l’honnêteté de Bowell ne représentait pas le triomphe de sa détermination, mais le refuge de sa molesse.

Pour un homme qui a été si longtemps en politique, les papiers de sir Mackenzie Bowell aux AN (MG 26, E) ne sont pas volumineux et même presque inexistants pour les années antérieures à 1867. Sa correspondance avec sir John A. Macdonald se trouve dans les volumes 189 et 190 des papiers Macdonald (MG 26, A) ; il y a un certain nombre de lettres de Bowell, classées en ordre chronologique, dans les papiers Thompson (MG 26, D). On peut consulter une collection restreinte mais utile de documents sur Bowell, qui datent surtout de la période 1865–1878, aux QUA. On trouve également deux albums de Bowell contenant de nombreuses coupures de journaux et de caricatures (malheureusement souvent sans l’indication de la provenance) dans les collections de la Hastings County Hist. Soc. à la Belleville Public Library, Belleville, Ontario (copie de microfilm aux QUA). En ce qui concerne la période de un an et demi où Bowell a été premier ministre, il n’existe pas de meilleure source que [I. M. Marjoribanks Hamilton-Gordon, marquise d’] Aberdeen [et Temair], The Canadian journal of Lady Aberdeen, 1893–1898 (Toronto, 1960) ; l’élégante introduction de John T. Saywell est particulièrement intéressante. [p. b. w.]

AO, RG 22-340, no 5320.— Ottawa Evening Journal, 11 déc. 1917.— Sentinel and Orange and Protestant Advocate (Toronto), 27 juin. 1899.— G. E. Boyce, Historic Hastings (Belleville, 1967).— Canada, an encyclopædia (Hopkins), 6 : 223–226, 268.— Canadian annual rev. (Hopkins), 1901–1908.— Canadian biog. dict.— Canadian men and women of the time (Morgan ; 1912).— CPG, 1874, 1905.— Encyclopaedia of Canadian biography [...] (3 vol., Montréal et Toronto, 1904–1907), 1.— O. M. Hill, Canada’s salesman ta the world : the Department of Trade and Commerce, 1892–1939 (Montréal et Londres, 1977).— A history of Canadian journalism [...] (2 vol., Toronto, 1908–1959 ; vol. 1 réimpr., New York, 1976).— Ontario Register (Lambertville, N.J.), 8 (1990) : 216.— P. B. Waite, Canada, 1874–1896 : arduous destiny (Toronto et Montréal, 1971).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

P. B. Waite, « BOWELL, sir MACKENZIE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/bowell_mackenzie_14F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/bowell_mackenzie_14F.html |

| Auteur de l'article: | P. B. Waite |

| Titre de l'article: | BOWELL, sir MACKENZIE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1998 |

| Année de la révision: | 1998 |

| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |