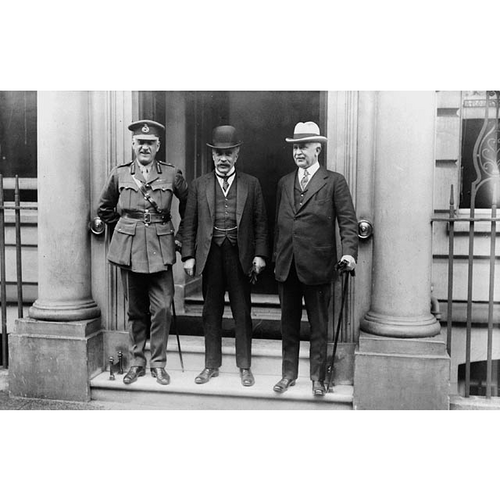

Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

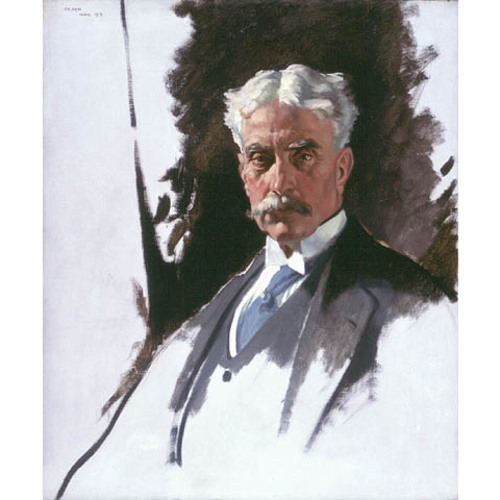

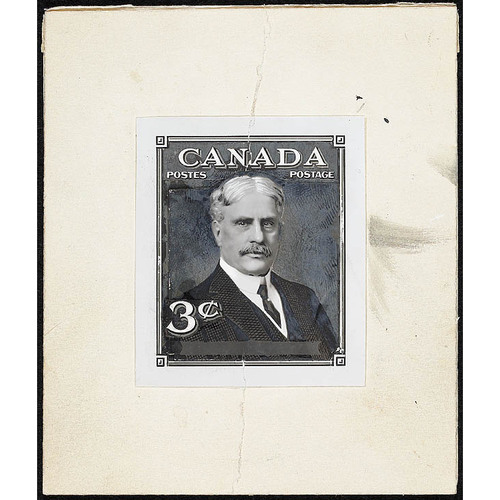

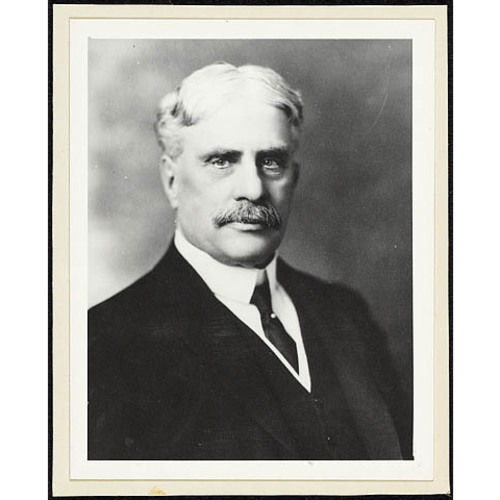

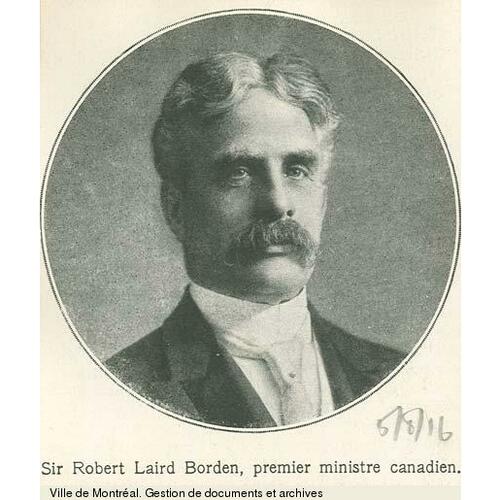

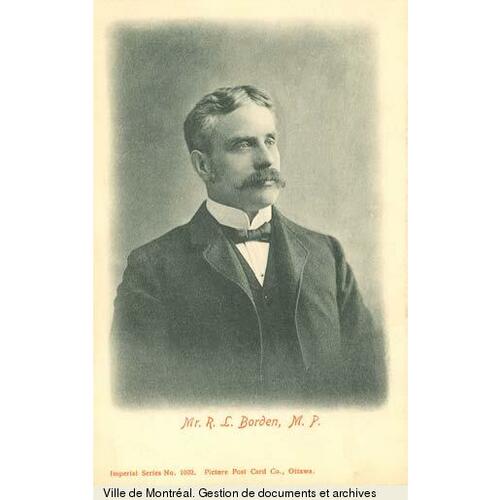

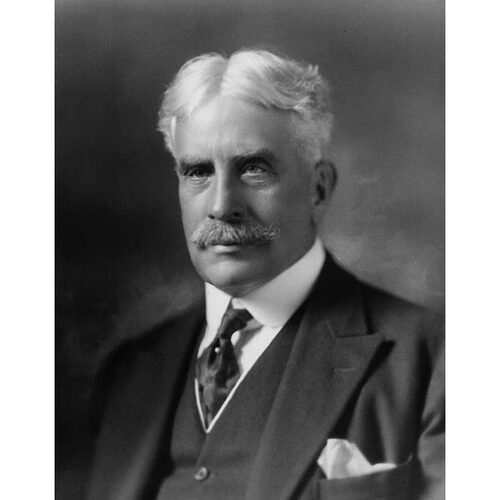

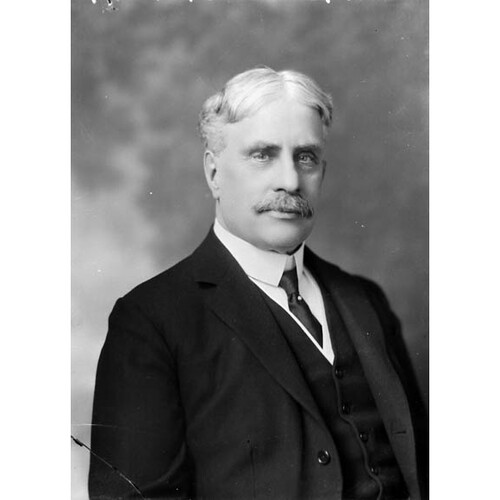

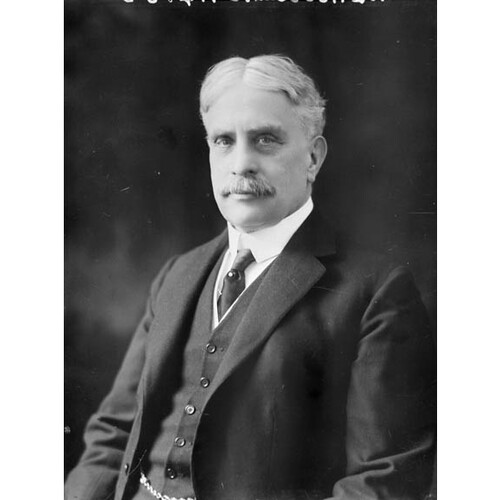

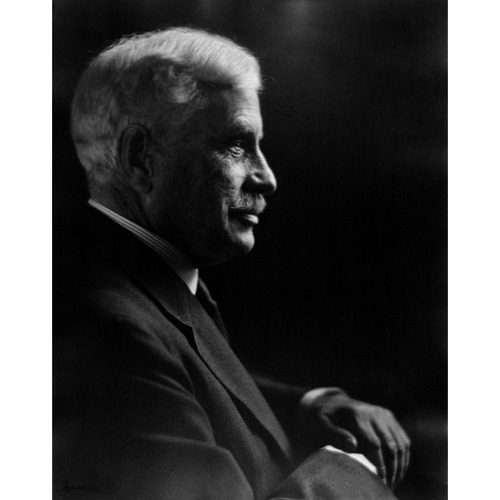

BORDEN, sir ROBERT LAIRD, avocat et homme politique, né le 26 juin 1854 à Grand-Pré, Nouvelle-Écosse, premier enfant d’Andrew Borden et d’Eunice Jane Laird ; le 25 septembre 1889, il épousa à Halifax Laura Bond (décédée le 8 septembre 1940), et ils n’eurent pas d’enfants ; décédé le 10 juin 1937 à Ottawa.

Richard Borden, ancêtre paternel de Robert Laird Borden, était parti de Headcorn, en Angleterre, en 1638, pour s’établir à Portsmouth, au Rhode Island. Un siècle et quelques années plus tard, après l’expulsion des Acadiens de la Nouvelle-Écosse en 1755 [V. Charles Lawrence*], Samuel Borden, arrière-petit-fils de Richard, propriétaire foncier et arpenteur de New Bedford, au Massachusetts, reçut du gouvernement néo-écossais le mandat d’arpenter et de lotir les terres vacantes à l’intention des habitants de la Nouvelle-Angleterre désireux de venir s’y établir. En 1764, Samuel eut droit à une parcelle de terre à Cornwallis pour son travail, mais retourna à New Bedford. Son fils Perry, arrière-grand-père de Robert Laird, prit cette concession, ce qui inaugura l’établissement des familles Borden dans la vallée d’Annapolis en bordure de la baie de Fundy.

Les Borden cultivaient les riches terres soustraites à l’envahissement des marées par les Acadiens qui y habitaient des générations auparavant avant leur expulsion. Le père de Robert Laird, Andrew, né en 1816, possédait une grosse ferme à Grand-Pré. Il épousa Catherine Sophia Fuller, et ils eurent un fils, Thomas Andrew, et une fille, Sophia Amelia. Sa femme décéda en 1847 et il se remaria trois ans plus tard avec Eunice Jane Laird, la fille de John Laird, instituteur du village réputé localement pour sa connaissance des classiques et des mathématiques. Robert Laird naquit en 1854. Sa naissance fut suivie par celle d’un frère, John William, d’une sœur, Julia Rebecca, puis d’un autre frère, Henry Clifford, en 1870. John William deviendrait haut fonctionnaire au département de la Milice et de la Défense à Ottawa ; Julia Rebecca resterait célibataire et demeurerait avec ses parents à Grand-Pré ; Henry Clifford, appelé Hal et que Robert Laird préférait à son autre frère et à sa sœur, obtiendrait son diplôme à l’école de droit de la Dalhousie University à Halifax et travaillerait comme avocat.

Parmi tous les membres de la famille de Robert Laird, ce fut Eunice Jane, sa mère, qui eut l’influence la plus marquée sur son éducation et son développement. Elle était, écrirait Borden, « d’un tempérament très houleux [et] nerveux », « passionnée, mais, à bien y penser, tout à fait juste et prévenante », et entièrement consacrée au bien-être de ses quatre enfants. Borden admirait « [sa] force de caractère, [sa] remarquable énergie, [sa] grande ambition et [ses] aptitudes exceptionnelles », autant de traits qui forgèrent sa propre personnalité. Les réflexions de Borden sur son père étaient beaucoup plus contenues. Peu attiré par l’agriculture, Andrew laissa Eunice Jane et les enfants s’occuper de la ferme. Il se lança sans succès dans de petites activités commerciales, et finit par décrocher une sinécure comme chef de gare à Grand-Pré pour la Windsor and Annapolis Railway Company. Malgré ses « aptitudes et [son] excellent jugement, écrivit Borden, [Andrew] manquait d’énergie et n’avait pas un grand don pour les affaires ».

Robert Laird commença à s’instruire à l’école du dimanche presbytérienne du village, où il fut initié aux mystères du petit catéchisme, et à la maison, où sa mère lui enseigna la lecture en lui faisant parcourir les pages de Pilgrim’s progress, de John Bunyan. Par la suite, les leçons de l’institutrice du village furent ponctuées des visites de ses oncles, qui l’initièrent aux poètes Horace et Virgile. Quand il eut neuf ans, en 1863, ses parents l’envoyèrent comme externe à l’école privée locale, l’Acacia Villa School, dirigée par Arthur McNutt Patterson. Ce dernier s’était donné comme mission de « préparer les garçons physiquement, moralement et intellectuellement aux responsabilités de la vie ». Tous les matins, il commençait par lire un chapitre du livre des Proverbes à ses élèves, qui faisaient ensuite des exercices de grammaire, de mathématiques, de littérature et de philosophie naturelle. Borden excellait en grec et en latin. Son professeur, James Henry Hamilton, lui fit bientôt aussi étudier l’hébreu. Borden resterait attaché toute sa vie à la poésie et à la littérature classiques. Jusqu’au jour de son décès, il aurait sur sa table de chevet un livre en latin ou en grec et peut-être un dans chaque langue. En 1869, quand Hamilton quitta précipitamment l’Acacia Villa School pour aller travailler dans une école privée du New Jersey, Robert Laird, alors âgé de 14 ans, se retrouva « sous-maître » pour prendre la relève de son professeur en humanités.

Les tâches que Borden devait accomplir à la maison faisaient tout un contraste. Il ferait d’ailleurs remarquer qu’il n’avait jamais percé « les mystères de l’assemblage d’une botte de foin », qu’il trouvait le sarclage des légumes « extrêmement désagréable », et qu’il n’y avait « aucun plaisir » à tirer du sciage du bois de chauffage pour l’hiver. Même sur les riches terres basses et plateaux de « la vallée », l’agriculture ne se pratiquait pas sans peine. Borden n’oublierait jamais que « durant toute l’année, le travail était pénible et les heures, longues ». Malgré son attachement pour sa famille, il résolut de ne pas passer sa vie à cultiver la terre à Grand-Pré. L’enseignement à l’Acacia Villa School était devenu passablement routinier, et Borden n’avait pas une scolarité suffisante pour accéder à l’université. Cette activité l’invitait cependant à vouloir améliorer son sort. S’instruire en autodidacte, découvrit-il, comportait en soi des avantages. On pouvait apprendre que le temps est précieux : « le gaspiller, conclut-il, était gaspiller son avenir ». La discipline, le labeur, la persévérance, la patience et le sens de l’humour étaient des vertus courantes mais essentielles pour façonner les ambitions d’un jeune homme déterminé à réussir. Borden enseigna à l’école privée pendant quatre ans, puis accepta l’invitation de Hamilton à se joindre à lui au Glenwood Institute, à Matawan, au New Jersey.

Éloigné du domicile familial pour la première fois, Borden se sentait désespérément seul à l’automne de 1873. Pourtant, il ne l’était pas vraiment, car il n’avait qu’à prendre le traversier pour se rendre dans la grande métropole new-yorkaise, où vivait son demi-frère Thomas Andrew, marin, avec sa femme. Il avait aussi des amis néo-écossais qui résidaient à Brooklyn et, accompagné d’un dénommé Horner, enseignant dans une école publique qui demeurait dans la même pension que lui, il allait fréquemment en ville les fins de semaine pour visiter les parcs, les musées, les galeries d’art et les bibliothèques, et pour entendre des conférences sur la tempérance. Au Glenwood Institute, il était professeur d’humanités et de mathématiques, travail qu’il trouvait exigeant. Il avait alors 19 ans. Il tint un moment un journal personnel et consignait souvent des commentaires comme le suivant : « J’ai travaillé trop fort cet après-midi à [rédiger] des rapports, etc. Je me suis senti un peu mal en point ce soir aux environs de sept heures. » Borden avait neuf groupes différents, dont la plupart comptait moins d’une dizaine d’élèves, et ils ne le stimulaient pas.

Au printemps de 1874, avant la fin des classes, Borden examina les perspectives qui s’offraient à lui. Elles n’étaient pas encourageantes : s’il ne terminait pas ses études dans une école ou un collège, sa carrière se limiterait probablement à travailler dans des écoles privées de deuxième ordre où il tenterait de motiver des élèves bornés et inintéressants. À la recherche de plus vastes horizons, Borden écrivit à un de ses oncles qui était barrister en Ontario afin d’avoir de l’information sur l’étude du droit dans cette province. La réponse suffit à le convaincre de faire un essai, mais sa mère ne l’encouragea pas à aller en Ontario. Elle lui dit qu’il pouvait aussi bien étudier chez eux en Nouvelle-Écosse. Il posa sa candidature au cabinet renommé de Robert Linton Weatherbe* et de Wallace Nesbit Graham* à Halifax, et fut accepté. Au début de l’automne de 1874, Borden, toujours aussi méticuleux, nota : « [J’ai] commencé l’étude du droit en lisant une petite partie de l’édition de 1873 de [Robert Malcolm Napier] Kerr du Student’s Blackstone dans la soirée du samedi 19 septembre à 8 h 45. »

Borden fit un stage de quatre ans au cabinet de Weatherbe et de Graham qui « [lui] donnait droit d’être initié à la connaissance et à la pratique du droit ». Dans les faits, il fit son apprentissage en travaillant. Il devait préparer des dossiers pour ses maîtres et veiller aux affaires administratives courantes de leurs clients. Quant aux connaissances théoriques, c’est lui qui devait prendre l’initiative de les acquérir après les heures de travail. Pour briser la routine du bureau, il entra notamment dans le 63rd (Halifax Volunteer) Battalion of Rifles. Pendant trois sessions annuelles, il y gagna la maigre mais utile somme de 6 dollars pour 12 jours de service, ainsi qu’une prime de 50 dollars quand il devint admissible à l’obtention d’une commission. Il se fit aussi des amis au sein de la St Andrew’s Lodge des British Templars et de la société de conférences de la Young Men’s Christian Association. En septembre 1877, il se présenta, avec Charles Hibbert Tupper*, titulaire d’un diplôme en droit de la Harvard University, et 23 autres candidats aux examens du barreau de la province. Borden se classa bon premier. Il lui restait un an d’apprentissage à faire avant d’être admis au barreau et, au cours de l’hiver de 1877–1878, il fréquenta en plus la School of Military Instruction à Halifax.

Borden exerça un moment à Halifax avec un camarade de sa promotion, puis alla travailler à Kentville comme associé en second de l’avocat conservateur John Pryor Chipman. En 1882, Wallace Nesbit Graham le rappela à Halifax. John Sparrow David Thompson*, associé au cabinet depuis l’accession de Weatherbe à la magistrature en 1878, avait aussi été nommé juge. Graham et Tupper, qui était devenu associé en 1881, avaient besoin d’aide, surtout parce que ce dernier venait d’être élu à la Chambre des communes. À peine installé, Borden se vit confier par Graham une longue liste de causes devant la Cour suprême de la province. Les amis conservateurs proches de la firme qui occupaient un poste au sein du gouvernement de sir John Alexander Macdonald* à Ottawa lui confièrent aussi du travail. Borden aida à préparer des causes du gouvernement visant la saisie de deux bateaux de pêche américains en 1886 au cours du long conflit canado-américain sur les droits de pêche dans l’Atlantique Nord. Au début de 1888, Thompson, alors ministre de la Justice dans le cabinet Macdonald, invita Borden à venir travailler avec lui à Ottawa comme sous-ministre. Borden fut tenté d’accepter, mais déclina l’offre, préférant continuer d’exercer à Halifax.

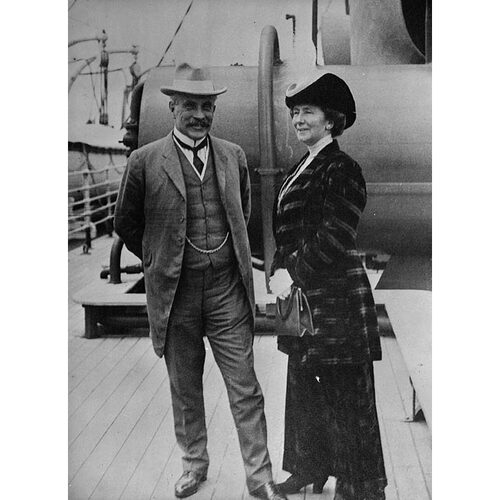

En septembre 1889, Borden épousa Laura Bond, une des filles de feu Thomas Henry Bond, quincaillier qui avait bien réussi à Halifax. On ignore où ils se rencontrèrent pour la première fois, peut-être à l’église anglicane St Paul, où Laura touchait l’orgue et où Borden allait régulièrement. Ils avaient commencé à se fréquenter à l’été de 1886. Au moment de leur mariage, lui avait 35 ans et elle, 28. Laura, jeune femme enjouée, séduisante et résolue, aimait la musique et le théâtre, ce qui complétait bien l’intérêt de Borden pour la littérature. Tous deux aimaient pratiquer le tennis, des sports nautiques et surtout le golf. Les Borden louèrent d’abord des chambres dans la basse ville de Halifax, puis achetèrent en 1894 une grande maison, Pinehurst, sur Quinpool Road, dans la banlieue ouest de la ville. La carrière de Borden allait très bien, et ils passèrent plusieurs semaines des étés de 1891 et de 1893 à visiter l’Angleterre et l’Europe. Le couple n’eut pas d’enfants, mais Hal, le frère de Borden, séjourna souvent à Pinehurst pendant ses études à la Dalhousie University.

Vers 1895, le cabinet de Borden, où travaillaient alors William Bruce Almon Ritchie* et d’autres, figurait parmi les plus importants de la province. Il comptait notamment comme principaux clients la Banque de la Nouvelle-Écosse, la Canada Atlantic Steamship Company Limited, la Nova Scotia Telephone Company Limited, ainsi que la boulangerie et confiserie de William Church Moir*. Borden s’occupait surtout de pourvois en appel à la Cour suprême à Halifax ou à Ottawa ; en 1893, il se présenta pour la première fois devant le comité judiciaire du Conseil privé à Londres. Il s’occupait chaque année de plusieurs causes à Ottawa. Quand il séjournait dans cette ville, il rendait visite à sir John Sparrow David Thompson, devenu premier ministre, et d’autres connaissances de la Nouvelle-Écosse. Les Tupper, Charles Hibbert et les membres de sa famille étaient ses plus proches amis. Au début des années 1890, on pouvait souvent voir Borden et Tupper circuler à bicyclette, nouvelle activité à la mode, sur les chemins d’Ottawa et de Hull ou dans les environs. À Halifax, la réputation et l’influence de Borden au sein du barreau ne cessèrent de croître. En 1895, il fut élu vice-président de la Nova Scotia Barristers’ Society et accéda à la présidence un an plus tard. Pendant son mandat à ce dernier poste, lui et son collègue Charles Sidney Harrington figurèrent parmi les principaux organisateurs de la réunion au cours de laquelle fut fondée l’Association du barreau canadien à Montréal en 1896.

Au printemps de la même année, le 27 avril, pendant un séjour à Ottawa pour son travail, Borden dîna à la résidence de sir Charles Tupper*. C’était le jour où sir Mackenzie Bowell*, conservateur, démissionna du poste de premier ministre ; Tupper s’apprêtait à lui succéder. De toute évidence, des élections allaient avoir lieu avant la fin de l’année. Tupper demanda à Borden de se présenter dans Halifax avec un député catholique expérimenté, Thomas Edward Kenny*. John Fitzwilliam Stairs*, homme d’affaires de Halifax et collègue protestant de Kenny à la Chambre des communes, abandonnait son siège et Tupper voulait que Borden le remplace. Ce dernier accepta avant de quitter son hôte de la soirée.

C’était tout un changement de cap dans la vie de Borden et certains de ses opposants l’accuseraient d’avoir viré son capot. Pour peu qu’il ait antérieurement manifesté un intérêt pour la politique, c’était certainement du côté libéral – la vallée d’Annapolis était un bastion des libéraux – et il avait pris la parole en 1882 une fois en faveur de Frederick William Borden*, homme politique libéral et son cousin. En 1886, cependant, il avait abandonné la cause de ce parti en raison de son désaccord à propos de la campagne contre la Confédération menée par le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, William Stevens Fielding*. Plusieurs de ses associés du cabinet de Graham étaient des conservateurs bien en vue et tous les nouveaux associés que Borden choisit quand il prit le contrôle de la firme avaient des penchants pour le Parti conservateur. Il reste que Borden n’avait jamais manifesté personnellement un quelconque désir de postuler une charge publique. L’enjeu important des élections de 1896, la question des écoles du Manitoba [V. Thomas Greenway*], ne soulevait pas non plus de passion chez lui. Après avoir remporté l’investiture, Borden fit campagne sur la Politique nationale, fer de lance de la politique de l’ère Macdonald. Après tout, c’était le point du programme des conservateurs qui suscitait l’intérêt de la plupart de ses clients et qui bénéficiait de leur soutien. Le 23 juin, jour des élections, les électeurs de Halifax, pour la deuxième fois seulement depuis la Confédération, divisèrent leur vote. Les deux candidats catholiques conservateur et libéral furent défaits. Borden et le candidat libéral Benjamin Russell, autre avocat réputé et protestant, remportèrent la victoire. Borden fit son entrée aux Communes comme député de l’opposition. Wilfrid Laurier* et le Parti libéral avaient infligé une cuisante défaite à Tupper et à ses collègues tories.

Pendant les quatre années suivantes, Borden fut député d’arrière-ban ; il pratiquait le droit à Halifax et faisait de la politique à Ottawa. Il n’aimait pas être éloigné de Laura. « On doit mener une vie triste et irrégulière, se plaignit-il au début de la session de 1896, et je t’assure que j’en ai plus qu’assez. » Comme toujours, les fonctions d’un député d’arrière-ban se résumaient à recevoir les demandes et les plaintes de ses électeurs et à défendre au besoin les intérêts de sa circonscription. Borden fut amené par son travail à prendre part à des comités de la Chambre ; avec le temps, il prit plus d’assurance pour s’exprimer sur des sujets plus vastes et d’envergure nationale. Figurant parmi les quelques « nouveaux hommes » du parti, il affichait une loyauté indéfectible à son chef, Tupper, et se tenait loin des incessantes chamailleries qui avaient cours parmi les conservateurs dans l’opposition. Dès 1899, il avait pris place sur la première banquette et était déjà perçu comme une des étoiles montantes du parti.

Le 7 novembre 1900, les conservateurs subirent une autre dure défaite aux élections générales ; Tupper était prêt à abandonner la direction du parti à la fin de l’année. Des vétérans comme George Eulas Foster et sir Charles Hibbert Tupper semblaient les candidats tout désignés pour prendre la relève. Toutefois, ils s’étaient fait autant de rivaux et d’ennemis que d’amis durant leur longue carrière, et leurs chances de battre Laurier aux élections suivantes étaient bien minces. Le parti avait besoin d’un nouveau visage et les Tupper, père et fils, se tournèrent vers Borden. Ce dernier n’avait pas d’ennemis à l’intérieur du caucus et avait été un travailleur compétent et consciencieux au Parlement. Charles Hibbert l’approcha à la mi-novembre, bien avant l’annonce officielle de la démission de son père en février. « Je n’ai ni l’expérience ni les compétences pour pouvoir diriger le parti avec succès, répliqua Borden. Ce serait une absurdité pour le parti et de la folie pour moi. » Néanmoins, les Tupper persistèrent et quand, le moral à zéro, les députés et sénateurs tories se réunirent en février 1901, ils serrèrent les rangs pour soutenir leur candidat. Les membres du parti, malgré le scepticisme d’un grand nombre, choisirent Borden pour les diriger. Ce dernier, feignant la surprise, posa deux conditions. Il accepterait, dit-il, seulement pour un an et exigeait que le parti forme un comité chargé de trouver un chef permanent. L’idée du comité fut bien vite oubliée et l’engagement pour seulement un an ne fut jamais rendu public.

Borden dirigea le parti dans l’opposition pendant une décennie. Les chefs précédents, Macdonald, Thompson, Tupper et les autres, avaient acquis des années d’expérience parlementaire avant d’assumer leur fonction. Borden, dans la quarantaine avancée, avait mené sa vie adulte comme avocat et n’avait bénéficié que d’un bref apprentissage en politique. Même s’il se mit à la tâche avec un cœur et une ambition à la hauteur de son engagement envers sa carrière juridique, il regardait la politique avec une sorte de détachement inconnu des hommes de carrière en ce domaine qui l’avaient précédé. La vie politique, croyait-il, était une responsabilité qu’un homme qui avait réussi devait assumer dans l’intérêt de la population. Malgré l’aisance qu’il avait acquise depuis longtemps en plaidant devant les plus hautes cours du pays et de l’Empire, Borden ne prit jamais plaisir à participer à des discours ou à des débats publics. Il trouvait l’exercice exigeant sur les plans physique et émotif.

Diriger ses collègues présenta pour Borden un plus grand défi encore. C’était une bande de grincheux au Parlement et dans les circonscriptions, en proie à de vieilles rivalités et à de profondes divisions entre catholiques et protestants, entre francophones et anglophones, et, signe des temps changeants, entre factions urbaines et rurales. Même si le chef avait ultimement l’autorité pour prendre des décisions, l’organisation et l’orientation du parti étaient devenues des prérogatives des députés qu’ils préservaient jalousement. Ils s’offusquaient de la tendance de Borden, pendant toutes ses années dans l’opposition, à les éviter et à consulter plutôt des gens de l’extérieur, des premiers ministres conservateurs provinciaux et d’éminents hommes d’affaires favorables à la cause des tories. Un des vétérans des luttes de parti, Samuel Hughes*, devint très attaché à son chef, mais partageait les doutes de ses collègues de longue date sur ses aptitudes en politique. Borden, fit-il observer en 1911, était « un type très aimable, très compétent, mais non un très bon juge [sur les plans] humain et tactique ; et [il] a le cœur doux comme une fille ». Nombre de députés trouvaient Borden réservé, distant et parfois autoritaire. Une fois, en 1913, il eut à réprimander un collègue et le regretta. « [J’]ai écrit à [John Allister Currie] une lettre de réconfort, consigna-t-il dans son journal personnel. Il a pleuré. Geo[rges] Lafontaine a pleuré aussi aujourd’hui quand je lui ai parlé gentiment. »

C’était avec les députés canadiens-français que Borden éprouvait le plus de problèmes. Autrefois l’épine dorsale du Parti conservateur, les représentants québécois ne formaient qu’un petit noyau au caucus. Borden trouvaient souvent leurs idées teintées d’un esprit de clocher, et ne fit jamais un effort particulier pour les comprendre. Fidèle à une pratique de Macdonald, il choisit un lieutenant dans leurs rangs, Frederick Debartzch Monk*. Comme Borden, cet avocat avait été élu pour la première fois en 1896 et, comme son chef aussi, il était sérieux, consciencieux et d’humeur changeante. L’un et l’autre avaient du mal à s’entendre. Monk se faisait le champion du sentiment nationaliste croissant dans la province de Québec. Quant à Borden, qui se débrouillait bien en français, il se montrait fréquemment impatient envers son lieutenant et saisissait mal le point de vue des Canadiens français sur des questions nationales qui menaçaient, selon eux, leur identité. Il n’était pas capable non plus de refréner l’antagonisme parfois virulent de ses collègues protestants ontariens envers les aspirations des conservateurs québécois. Monk, qui se sentait isolé et non soutenu par son chef, démissionna de son poste en janvier 1904. Un an plus tard, les deux hommes s’affrontèrent à propos de la question des écoles en Alberta et en Saskatchewan. Monk voulait que Borden prenne position en faveur de l’établissement d’écoles séparées dans les nouvelles provinces, tandis que Borden, compte tenu de l’opposition des dirigeants locaux, appuyait les arguments en faveur de l’autonomie provinciale. Monk, en colère, déclara que son chef avait fait reculer de 15 ans la cause des conservateurs dans la province de Québec.

Borden était influencé par les idées progressistes alors débattues aux États-Unis à propos de la démocratisation des partis politiques et de l’utilisation du pouvoir étatique dans l’intérêt public. Par exemple, il s’opposa aux projets extravagants du gouvernement Laurier, en 1903, de soutenir la construction de deux autres chemins de fer transcontinentaux, le Grand Trunk Pacific Railway et le Canadian Northern Railway. Borden reconnaissait que l’expansion rapide de la région des Prairies requérait de nouvelles voies de transport. Toutefois, construire deux voies ferrées sur des milles et des milles à peu de distance l’une de l’autre serait du gaspillage et de l’irresponsabilité. Il riposta en proposant la construction d’un chemin de fer transcontinental possédé et exploité par le gouvernement, dirigé non par l’entreprise privée, mais par la population canadienne. Les libéraux gagnèrent facilement la partie au Parlement, mais Borden déclara que, aux élections générales suivantes, les gens auraient le choix entre « un chemin de fer appartenant au gouvernement ou un gouvernement appartenant au chemin de fer ».

La stratégie ne fonctionna pas. Les libéraux dirigés par Laurier, au faîte de leur pouvoir, humilièrent les tories aux élections de novembre 1904. Ils remportèrent tous les sièges de la Nouvelle-Écosse, y compris celui de Borden, firent un balayage en Colombie-Britannique, et augmentèrent leur majorité, qui passa à 64. Borden parla de démissionner, mais les attraits de la vie publique le séduisaient de plus en plus : il aimait la reconnaissance dont jouissait un chef de parti et les contacts constants avec des hommes d’affaires qu’exigeait la vie politique. En outre, il se sentait plus sûr de lui à la tête du parti et son travail n’était pas terminé. « Longtemps, j’ai plus qu’hésité », confierait-il à son ami John Stephen Willison*. Juste avant Noël 1904, il décida de demeurer chef de parti : « J’ai laissé derrière moi tous mes doutes et hésitations et je m’efforcerai d’accomplir toute ma tâche », promit-il. On trouva rapidement un siège vacant dans la circonscription de Carleton, en Ontario, et Laurier permit gracieusement que Borden soit élu sans opposition le 4 février 1905.

Peu après son élection, l’engagement de Borden dans l’arène fédérale ne faisait plus aucun doute : le 9 février, il déclara à Laura qu’il était à la recherche d’une maison à Ottawa. Au cours de l’été de 1906, la couple s’établit dans sa nouvelle résidence, Glensmere, rue Wurtemburg, dont la cour arrière donnait sur la rivière Rideau. Borden passa le plus clair de son deuxième mandat comme chef à élaborer un nouveau programme pour son parti. L’idée de tenir un congrès d’orientation fut soulevée, puis abandonnée lorsque les conservateurs de la province de Québec indiquèrent qu’ils n’y participeraient pas. Borden demanda alors conseil aux premiers ministres conservateurs provinciaux – Richard McBride*, en Colombie-Britannique, Rodmond Palen Roblin, au Manitoba, et James Pliny Whitney*, en Ontario –, à quelques-uns des nouveaux membres de son caucus qui partageaient ses vues, et à des hommes d’affaires, notamment Joseph Wesley Flavelle et sir Thomas George Shaughnessy*. Il annonça son « programme de Halifax » – selon lui, « les mesures les plus avancées et progressistes jamais mises de l’avant à l’échelle fédérale » – dans sa ville natale le 20 août 1907. Ce programme prévoyait, entre autres choses, la réforme du Sénat et de la fonction publique, une politique d’immigration plus sélective, la livraison gratuite du courrier dans les régions rurales, la mise en place d’une réglementation gouvernementale dans les domaines du téléphone, du télégraphe et des chemins de fer, ainsi que l’étatisation, à un moment donné, des entreprises de télégraphe et de téléphone. Ces propositions n’emballèrent pas les collègues parlementaires de Borden qui n’avaient pas été consultés et reçurent un accueil mitigé de la part de certains hommes d’affaires préoccupés par les idées peu orthodoxes du chef conservateur sur l’intervention de l’État dans le secteur privé. Même si Borden passa plus d’un an à promouvoir son programme dans ses discours partout au pays, ses efforts ne suffirent pas à empêcher une autre victoire libérale en octobre 1908.

Borden avait maintenant perdu deux élections générales et son parti, quatre en ligne. En 1908, toutefois, les conservateurs gagnèrent 14 sièges, ce qui réduisit la majorité de Laurier à 50. Borden était plus décidé que jamais à demeurer en poste. Beaucoup de ses collègues au Parlement n’avaient pas les mêmes vues. Ils lui en voulaient de les avoir mis de côté dans l’élaboration du programme de Halifax. Ils craignaient ses idées visant la mise en place de nouvelles structures dans le parti qui réduiraient leur influence. En outre, leur chef venait de les mener à une autre douloureuse défaite. Leur mécontentement se transporta dans le nouveau Parlement, bientôt dominé par deux questions qui amenèrent les Canadiens à comparer leurs idées sur leurs relations avec le Royaume-Uni et les États-Unis, et qui déclenchèrent des révoltes successives contre le leadership de Borden au sein de son caucus. La lutte semblait être alimentée par la détermination du chef à briser la domination qu’exerçaient les députés sur les affaires du parti en tenant un congrès national et en établissant des organisations locales dirigées démocratiquement pour faire contrepoids à cette domination. Mais ce qui mit le feu aux poudres, ce fut la position de Borden sur la question de la marine en 1909–1910 et sur la réciprocité avec les États-Unis en 1911.

En février 1909, les conservateurs inscrirent au feuilleton de la Chambre des communes une motion recommandant que le Canada assure lui-même sa défense côtière, promesse faite par Laurier en 1902, mais à laquelle il n’avait jamais donné suite. Au début de mars, avant que cette motion puisse être débattue, une courte crise en Grande-Bretagne concernant la puissance de la marine impériale comparativement à la marine allemande secoua et surprit les deux partis. Dans le Canada anglophone, des personnages publics et de nombreux grands quotidiens urbains exigèrent que le Canada contribue à combler l’apparente et soudaine pénurie de cuirassés britanniques de type dreadnought. Ni Laurier ni Borden ne se montrèrent favorables à cette revendication. Laurier proposa une modification à la motion des conservateurs recommandant que soit soumise à l’approbation de la Chambre toute dépense nécessaire pour promouvoir la mise sur pied d’un service naval canadien qui agirait en étroite collaboration avec la marine impériale. Les conservateurs approuvèrent rapidement cette proposition et la motion révisée fut adoptée à l’unanimité à la fin de mars. Toutefois, les trois principaux alliés de Borden, les premiers ministres McBride, Roblin et Whitney, avaient déjà accepté l’idée de fournir des cuirassés.

En janvier 1910, Laurier présenta un projet de loi visant la création d’un service naval canadien qui disposerait de navires sur les côtes de l’Atlantique et du Pacifique. Ces navires pourraient au besoin être mis à la disposition de la marine impériale en temps de guerre. Les conservateurs étaient profondément divisés. Monk, que Borden avait renommé son lieutenant québécois un an auparavant, réclamait un plébiscite sur la question. Borden appuyait toujours le concept d’un service naval canadien – quoique non nécessairement celui que les libéraux proposaient –, mais était maintenant aussi en faveur d’une aide immédiate. De nombreux autres députés tories souhaitaient une contribution simple et directe à la marine impériale. Avant la fin de la session, la proposition de Laurier serait adoptée par la forte majorité de son parti et prendrait bientôt force de loi. Au début d’avril, le Toronto Daily Star révéla qu’un profond mécontentement agitait le caucus tory et affirmait que jusqu’à sept factions différentes se livraient bataille. Ce n’était pas vrai, mais il y avait trois groupes, les Canadiens français et deux petites cliques de Canadiens anglais, qui défiaient l’autorité de Borden et demandaient à McBride de quitter Victoria pour venir à la rescousse du parti national à Ottawa. Borden répliqua en remettant sa démission au whip en chef le 6 avril. Il n’avait cependant aucune intention de quitter son poste. Il voulait plutôt mettre les membres de son caucus au défi. Il s’adressa à eux pendant une heure le 12, puis se retira, sachant que ses alliés materaient la révolte. Un peu après midi, tous adoptèrent une motion réaffirmant leur soutien à leur chef.

En novembre 1910, en réponse à une invitation des États-Unis, Laurier envoya ses ministres des Finances et des Douanes à Washington pour discuter d’un nouvel arrangement commercial canado-américain. Le 26 janvier, après une autre série de pourparlers au même endroit au cours du mois, le ministre des Finances, William Stevens Fielding, annonça aux Communes la conclusion d’une entente d’une ampleur étonnante. Les deux pays s’entendaient pour supprimer les droits de douane sur une longue liste de produits naturels. Ces droits étaient en outre réduits pour de nombreuses marchandises manufacturées. L’entente prévoyait enfin qu’une réduction s’appliquerait aussi à deux autres listes – une canadienne et une américaine – de produits transformés de l’autre pays. Pour éviter que l’entente prenne la forme d’un traité susceptible d’être bloqué par le Sénat américain, on avait décidé qu’elle serait réciproquement mise en vigueur par la voie législative. Les conservateurs, sans exception, furent étonnés. Jamais leur Politique nationale n’avait été attaquée autant de front ; jamais non plus n’avait-on formulé une proposition aussi calculée pour gagner l’appui de la vaste majorité des fermiers, pêcheurs, bûcherons et travailleurs industriels. Le parti de Laurier, bien qu’usé par le temps et engagé sur une mauvaise pente avec toutes ses acrobaties organisationnelles, semblait assuré d’une autre éclatante victoire ; l’équipe de Borden subit effectivement une cinquième défaite des plus humiliantes.

Ce furent les premiers ministres tories qui sonnèrent d’abord le ralliement des troupes. Pour eux, le problème, ce n’était pas le fait de vouloir réduire le coût de la vie des citoyens ordinaires, mais l’acte de trahison de Laurier envers les liens qui unissaient le Canada à l’Empire. Robert Rogers, le ministre des Travaux publics de Roblin à Winnipeg, dit à Borden que l’accord de réciprocité constituait un « passage de l’impérialisme au continentalisme ». Puis, les manufacturiers, qui avaient prospéré grâce à la protection tarifaire de la Politique nationale soutenue par les gouvernements libéraux et conservateurs depuis 1879, adoptèrent la cause [V. sir Byron Edmund Walker*]. L’Association des manufacturiers canadiens mit rapidement sur pied un vague organisme subalterne, la Canadian Home Market Association, pour poursuivre une guerre de propagande contre la réciprocité. D’importants représentants du monde des affaires qui avaient longtemps soutenu le parti de Laurier, Zebulon Aiton Lash* et Lloyd Harris, ne tardèrent pas à se joindre à Clifford Sifton*, ancien ministre dans le cabinet libéral, et à John Stephen Willison, conservateur et rédacteur en chef du News de Toronto, pour proposer une alliance avec les tories. Leurs délégués rencontrèrent Borden le 1er mars ; ils s’attendaient que la question de la réciprocité donne lieu au déclenchement de nouvelles élections. Que ferait Borden s’il gagnait ? Ils lui demandèrent de consulter leurs porte-parole avant de nommer les membres de son éventuel cabinet et d’y inclure des « hommes d’une exceptionnelle réputation et influence [à l’échelle] nationale » qui attireraient les « éléments progressistes » de l’électorat. Bref, ils voulaient dans son cabinet une représentation des libéraux qui étaient contre la réciprocité. Borden accepta rapidement et une étrange coalition contre l’accord commercial commença à prendre forme sous sa gouverne.

Une vaste majorité des membres de son caucus, dirigés par les derniers entrés issus du monde des affaires, comme Herbert Brown Ames*, George Halsey Perley et Albert Edward Kemp*, appuyaient la stratégie de Borden qui était en train de prendre forme. Cependant, un groupe de tories de la vieille garde, dont Monk et ses amis, étaient consternés de voir que Borden avait pactisé avec Sifton et les libéraux opposés à la réciprocité, et dénoncèrent ce pacte au cours d’une orageuse réunion du caucus en mars. Borden menaça encore une fois de démissionner, geste qui donna lieu à une pétition lui demandant de demeurer en poste. Soixante-cinq membres signèrent cette pétition ; vingt s’en abstinrent. Pour la deuxième fois en un an, l’opposition au sein de son caucus avait été écrasée, au moment même où, depuis 15 ans, les chances de remporter une victoire électorale n’avaient jamais été aussi bonnes. À la Chambre des communes, le parti fit obstruction à l’adoption du projet de loi sur la réciprocité. Après un ajournement de deux mois pour permettre à Laurier d’assister à une conférence impériale, les libéraux perdirent le contrôle de la situation, abandonnèrent le projet de loi et provoquèrent la dissolution de la Chambre le 29 juillet. Borden et ses alliés de la coalition firent campagne dans tout le Canada anglais sous le slogan Canadianisme ou Continentalisme. Ils furent peu visibles dans la province de Québec, château fort de Laurier. Dans un accord tacite, la lutte dans cette province fut laissée aux soins de Monk, de son ami nationaliste Henri Bourassa* (camarade de chambre de Borden des années auparavant) et de collègues de Monk au Parlement. Pour eux, l’enjeu de la bataille n’était pas la réciprocité, mais Laurier lui-même : Laurier et sa Loi concernant le Service de la marine du Canada, Laurier et ses capitulations devant les intérêts des Canadiens anglais depuis des années, Laurier et sa domination prétendument corrompue sur la politique dans la province de Québec.

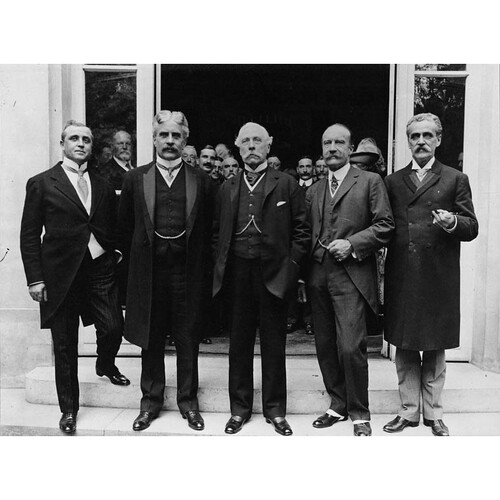

La stratégie fonctionna à merveille. Le 21 septembre 1911, les conservateurs remportèrent les 7 sièges de la Colombie-Britannique, 8 des 10 au Manitoba et 73 des 86 en Ontario. Dans la province de Québec, leur représentation passa de 11 à 27 élus. Les tories avaient gagné 134 sièges à la Chambre des communes ; les libéraux de Laurier en comptaient maintenant 87. Borden devenait donc le nouveau premier ministre du Canada.

Le cabinet de Borden reflétait les groupes qui avaient gagné les élections sous la bannière conservatrice. Tous les premiers ministres conservateurs, McBride, Roblin, Whitney, et John Douglas Hazen, du Nouveau-Brunswick, se virent offrir un poste, mais seul ce dernier accepta et devint ministre de la Marine et des Pêcheries ainsi que ministre du Service de la marine. Les trois autres choisirent de faire défendre leurs intérêts par leurs représentants. Martin Burrell, député et ami de McBride, fut nommé ministre de l’Agriculture, Robert Rogers, du Manitoba, accepta le ministère de l’Intérieur, et Francis Cochrane*, de l’Ontario, celui des Chemins de fer et Canaux. William Thomas White*, jeune financier talentueux et vice-président de la National Trust Company Limited, représentait les libéraux opposés à la réciprocité. Même s’il n’avait pas d’expérience en politique, il fut nommé ministre des Finances et devint rapidement ami intime et homme de confiance de Borden. Il ne manquait pas parmi les tories d’hommes chevronnés qui attendaient une place au cabinet. George Eulas Foster, profondément blessé de ne pas avoir obtenu les Finances, prit le ministère du Commerce. Samuel Hughes ne se gêna pas pour vanter ses compétences : « j’ai la réputation d’apporter le succès et la chance à une cause », écrivit-il à Borden ; il eut en cadeau le ministère de la Milice et de la Défense, mine d’or pour la distribution de faveurs. John Dowsley (Doc) Reid*, qui avait été l’un des leaders des rébellions contre Borden, fut nommé ministre des Douanes. Du côté québécois, Monk, affecté aux Travaux publics, représentait les forces nationalistes ; Louis-Philippe Pelletier* et Wilfrid-Bruno Nantel avaient été sélectionnés parmi les « bleus », l’aile plus traditionaliste des conservateurs. Les Anglo-Québécois avaient aussi leur représentant en la personne de Charles Joseph Doherty, nommé ministre de la Justice.

Le nouveau gouvernement se mit à la tâche avec le ferme espoir de mettre en œuvre un programme législatif légèrement progressiste. Conformément à son programme de Halifax, Borden promit de poursuivre la réforme de la fonction publique – Laurier avait amorcé le processus en créant la Commission du service civil en 1908 –, mais mit de côté les questions plus controversées de la réglementation gouvernementale ou de l’étatisation de concessions nationales comme les réseaux de télégraphe et de téléphone. Les fermiers, principales victimes du rejet de la réciprocité, avaient besoin d’attention. La Loi des grains du Canada établit en 1912 la Commission des grains, qui était chargée de superviser l’inspection de ce produit et d’en réglementer le commerce et qui habilitait le gouvernement fédéral à construire ou à acquérir et à exploiter des élévateurs terminus à des points clés du réseau de mise en marché et d’exportation des grains. Dès 1916, le gouvernement exploiterait des élévateurs à Port Arthur (Thunder Bay, Ontario), à Moose Jaw, en Saskatchewan, à Calgary, à Saskatoon et à Vancouver. Une deuxième mesure assurait un soutien financier aux provinces afin de promouvoir l’agriculture. De nombreux manufacturiers et homme d’affaires appuyaient une autre proposition. Le gouvernement présenta en 1912 un projet de loi visant à établir une commission du tarif, innovation qui avait été suggérée dans le programme de Halifax ; cet organisme appliquerait des « principes scientifiques » à la gestion du tarif, qui constituait plus de 80 % des revenus du gouvernement, et la soustrairait aux influences partisanes. Par ailleurs, on mit en place la même année une autre politique visant à offrir une aide financière aux provinces pour construire ou améliorer des routes sur leur territoire et commencer l’aménagement d’un réseau de routes nationales. Toutes ces initiatives semblaient ouvrir de nouveaux horizons et marquer une rupture avec l’ère Laurier. Puis, le 18 mars 1912, Borden annonça qu’il mettait fin au programme naval des libéraux et préparait lui-même une politique en ce domaine. Ce fut de sa part une grande erreur tactique qui rendit l’opposition furieuse et laissa le Service de la marine canadien paralysé. Les libéraux, qui disposaient d’une forte majorité au Sénat, usèrent de représailles. La proposition de Borden visant l’établissement d’une commission du tarif fut rejetée en 1912 et son projet de loi sur la construction de routes fut refusé la même année, puis encore une fois en 1913.

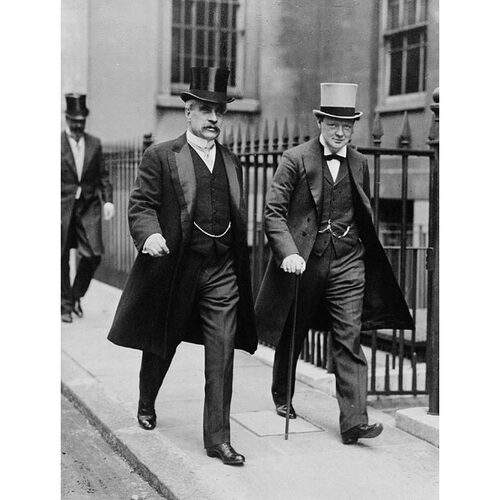

Le jour même où Borden suspendit le programme naval, Winston Leonard Spencer Churchill, Premier lord de l’Amirauté de Grande-Bretagne, annonça un nouveau programme de construction pour la marine royale afin de contrer une menace grandissante provenant d’Allemagne. Encore une fois les tories anglophones canadiens en faveur d’une aide à la marine britannique pressèrent le gouvernement d’agir. Borden, Hazen, Doherty et Pelletier se rendirent sans tarder à Londres pour des consultations, mais Monk refusa d’y aller. À l’automne de 1912, Borden déclara à ses collègues que son programme naval permanent était reporté et que son gouvernement allait apporter une contribution en fournissant des cuirassés de type dreadnought. Le débat entre eux s’étira pendant quelques semaines et Monk insista pour que la question soit d’abord soumise à un plébiscite. Le 18 octobre, constatant que son souhait n’avait aucune chance de se réaliser, il démissionna du cabinet. Le 5 décembre, Borden présenta son projet de loi d’aide à la marine, qui prévoyait l’octroi de 35 millions de dollars pour la construction de trois cuirassés dreadnought qui seraient mis « à la disposition de Sa Majesté le roi pour la défense commune de l’Empire ». Borden s’attendait à quelque chose d’important en retour. Il était convaincu qu’on devait reconnaître le soutien du Canada à la cause impériale en lui donnant voix au chapitre dans la détermination de la politique étrangère de l’Empire. À la suite de ses conversations à Londres, il croyait avoir obtenu cette concession et annonça à la Chambre qu’« aucune mesure importante en politique étrangère ne serait mise en œuvre sans consultation avec […] un représentant du Canada ».

Le débat à la Chambre se poursuivit aussi pendant des semaines et devint encore plus acrimonieux. Après une séance qui dura toute une nuit en mars, Borden nota : « Nos hommes [étaient] en colère à la fin et les deux côtés voulaient en venir aux mains. Passions primitives. » Puis, le 9 avril, pour la première fois au Parlement canadien, le gouvernement introduisit la clôture et le projet de loi fut adopté un mois plus tard. Les opposants « bâillonnés » eurent toutefois leur revanche. Le Sénat rejeta le projet de loi d’aide à la marine à la fin de mai [V. sir James Alexander Lougheed*]. Le Service de la marine canadien était paralysé et le projet d’aide d’urgence à la marine royale était mort-né. L’impasse persisterait jusqu’en juin 1914, moment où le Sénat rejeta un projet de loi adopté à l’unanimité aux Communes et visant à accroître le nombre de sénateurs pour donner une représentation adéquate aux provinces de l’Ouest. La colère exacerbée de leurs partisans et les multiples mutilations infligées à leur programme législatif amenèrent les tories à sonner le rappel des troupes pour des élections générales éclair. Le programme politique de Borden se résumait à la promesse d’amender la constitution et à la formation d’un Sénat composé de représentants élus. Cependant, la faiblesse du parti dans la province de Québec et au Manitoba, où Roblin obtint la plus faible des majorités en juillet, et la maladie de Whitney, en Ontario, firent reculer le premier ministre.

Le 22 juin 1914, Borden reçut du roi le titre de chevalier commandeur de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges. Vers la fin de juillet, lui et Laura partirent en vacances dans la région de Muskoka pour fuir la chaleur de l’été à Ottawa. Leur séjour fut de courte durée. Le vendredi 31 juillet au matin, Borden prenait en toute hâte un train pour Toronto. Le lendemain, il était de retour à son bureau à Ottawa ; dans la soirée du mardi 4 août 1914, à huit heures cinquante-cinq, un télégramme parvint de Londres pendant une réunion d’urgence du cabinet. Le Canada était en guerre.

La nouvelle fut accueillie avec enthousiasme. Des hommes d’affaires en vue se firent concurrence pour faire reconnaître leur contribution à l’effort de guerre. Robert Rogers s’engagea à soutenir les personnes à charge des membres du Fort Garry Horse qui se joignirent aux troupes. Clifford Sifton finança une batterie de véhicules blindés, et Andrew Hamilton Gault* leva un bataillon d’ex-soldats, la Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, le premier contingent canadien à arriver en France. L’Imperial Order Daughters of the Empire recueillit des fonds pour un navire-hôpital. Sir Richard McBride prit l’Amirauté et Ottawa par surprise quand il utilisa des fonds de sa province pour acheter deux sous-marins qui étaient en construction pour la marine chilienne à Seattle et les fit traverser la frontière avec l’aide de son personnel juste au moment où les lois de la neutralité entraient en vigueur aux États-Unis.

À Ottawa, le gouvernement n’était pas préparé à la guerre, et le pays non plus. Le seul membre du cabinet qui possédait une certaine expérience militaire, plus ou moins heureuse, était Samuel Hughes. Les principaux ministères de la fonction publique, Finances, Justice, Commerce et Travail, comptaient chacun encore moins de 100 employés en mars 1915. Des armes légères – le fusil Ross – étaient fabriquées au Canada, mais il n’y avait pas d’installations ni de main-d’œuvre pour produire des armements lourds. Un livre de guerre annoncé en grande pompe et rapidement mis en application faisait à peine allusion à ce que le gouvernement devait faire en temps de guerre. Toutefois, dès le dimanche 9 août, les principaux arrêtés en conseil avaient été promulgués et une session parlementaire débuta deux semaines après le début des hostilités. On adopta rapidement des lois pour protéger les institutions financières du pays et l’on augmenta les tarifs douaniers sur certains articles de consommation très en demande. Le projet de loi sur les mesures de guerre, qui donnait au gouvernement des pouvoirs de coercition exceptionnels sur les Canadiens, passa à la hâte les trois lectures. Enfin, on créa le Fond patriotique canadien pour assister les familles de soldats. Avec le soutien complet de Laurier et de son parti, on put mettre en place la législation de guerre en cinq jours.

L’essentiel du travail consistait à recruter les forces que le Canada enverrait au front. Hughes mit de côté un programme de mobilisation conçu par le chef d’état-major général, le colonel Willoughby Garnons Gwatkin*, et confia le recrutement aux 200 commandants et plus de milice locale. Le chaos régnait quand Hughes confia à l’homme d’affaires William Price* le mandat de créer de toutes pièces un camp d’entraînement à Valcartier, près de Québec. En moins de trois semaines, ce camp avait été établi et des milliers de soldats y étaient arrivés. Le Canada avait offert une division en guise de contribution ; un plus grand nombre d’hommes encore se trouvaient à Valcartier et, pendant que Hughes se pavanait et tournait en rond, Borden décida à la fin de septembre de les envoyer tous en Angleterre. Les hommes n’étaient pas entraînés et passeraient des mois dans la plaine de Salisbury en hiver à apprendre les rudiments de la guerre [V. sir Edwin Alfred Hervey Alderson*]. Au sein du gouvernement et au pays, on craignait que les Canadiens n’arrivent pas au front à temps : beaucoup prévoyaient que la guerre serait terminée à Noël. Le 18 décembre 1914, Borden déclara devant le Canadian Club de Halifax qu’« il n’y a[vait] pas eu [et] n’y aura[it] pas de coercition ni de conscription ».

La « bataille décisive » attendue impatiemment qui écraserait les Allemands n’eut jamais lieu. Presque immédiatement, le front de l’Ouest s’enlisa pendant des années dans des escarmouches horribles et dans une guerre de tranchées à l’issue incertaine. En avril 1915, quand la 1re division mena sa première bataille d’envergure, la deuxième d’Ypres, les Canadiens commencèrent à avoir sous les yeux les listes de victimes de plus en plus longues qui figuraient dans des quotidiens urbains et des hebdomadaires ruraux de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique. Le recrutement d’une deuxième division avait débuté au moment où la première traversait l’Atlantique. L’effectif autorisé de l’armée canadienne continua de croître : 150 000 en juillet 1915, 250 000 en octobre 1915 et, finalement, 500 000 en janvier 1916. Pendant toute cette période, Hughes laissa la responsabilité du recrutement aux unités locales et aux districts militaires ; son ministère demeura en coulisse. Jusque vers le milieu de 1916, les recrues, en majeure partie des résidents des villes canadiennes, vinrent par milliers. L’effort de guerre dans les usines et sur le terrain était alors à son sommet et l’on commençait à voir des pénuries de main-d’œuvre dans les chaînes de production et dans les fermes. À ce moment aussi, on avait compris qu’on était en présence d’une guerre d’usure. En 1916, les recrues potentielles avaient un choix que peu avaient en 1914 et au début de 1915, tandis qu’un taux élevé de chômage sévissait : ils pouvaient choisir entre un travail très dangereux à 1,10 $ par jour en France et un autre à un salaire sans précédent sur le marché du front intérieur créé par la guerre. Dès juillet 1916, la source apparemment inépuisable de recrues s’était presque tarie : 8 389 hommes. En avril et mai 1917, surtout au lendemain de la bataille de la crête de Vimy, seulement un peu plus de 11 000 hommes s’enrôlèrent. Les jours du volontariat étaient révolus.

L’approche du gouvernement dans la gestion de l’effort de guerre au pays allait de pair avec l’enrôlement volontaire. Craignant que l’économie déjà mal en point ne s’effondre à cause de la « conjoncture incertaine », Borden et White avaient choisi de laisser les « choses [suivre leurs cours] habituel ». En 1915, White rejeta les appels en faveur de l’imposition directe. Cette mesure coûterait trop cher à appliquer, disait-il, et ferait intrusion dans un domaine fiscal traditionnellement occupé par les provinces. Après la fermeture du marché de Londres à la fin de 1914, White se tourna, à contrecœur et en se plaignant des tarifs élevés demandés, vers New York pour des émissions d’obligations en 1915, 1916 et 1917. Il ne croyait pas que le marché canadien était de taille pour la mise en vente de forts volumes d’obligations. Toutefois, une émission très prudente de 50 millions de dollars en 1915, stimulée par l’escalade des coûts de la guerre, se solda par le double de souscriptions. Des émissions plus importantes en 1916 et 1917 furent aussi fructueuses, et un montant de 300 millions de dollars en emprunts de la Victoire rapporta 660 millions en 1918. Dans le secteur manufacturier, le Comité des obus désigné à la hâte par Samuel Hughes entra dans la concurrence pour l’obtention de commandes de munitions de la part des gouvernements alliés. Le ministère de la Milice et de la Défense et d’autres dispersaient les contrats du gouvernement canadien pour subvenir aux nombreux besoins de ses soldats en perpétuant les pratiques partisanes qui avaient cours depuis des décennies. Les petits scandales qui survinrent au début de 1915 persuadèrent Borden d’établir la Commission de ravitaillement et d’en confier la direction à Albert Edward Kemp, alors ministre sans portefeuille. Cette commission prit en charge la passation de contrats pour les dépenses militaires du Canada et toutes les commandes de fournitures militaires, sauf les munitions, de la Grande-Bretagne et des alliés. Il y eut aussi des scandales au Comité des obus et, en novembre 1915, il fut dissous et remplacé, pour la fourniture de munitions, par la Commission impériale des munitions sous la direction de Joseph Wesley Flavelle.

Ce furent là les premières manifestations du changement. D’autres suivirent à mesure que la production dans les usines et les fermes canadiennes pour la guerre commença à augmenter. Pour répondre à un urgent besoin de denrées en Europe, le gouvernement de Borden réquisitionna la récolte de blé de 1915. En 1917, la montée en flèche des prix donna lieu à la mise sur pied de la Commission des surveillants du commerce du grain du Canada. Cet organisme, dirigé par Robert Magill*, retira aux entreprises céréalières privées la mise en marché des récoltes de 1917 et de 1918. Il fut remplacé par la Commission canadienne du blé, qui reçut le même mandat pour la récolte de 1919. De plus, en 1917, William John Hanna* fut nommé contrôleur des vivres pour régir la production et la distribution des denrées du Canada, et Charles Alexander Magrath* reçut le pouvoir de réglementer la distribution et les prix des combustibles ainsi que les salaires des mineurs en Alberta et en Nouvelle-Écosse. Un an plus tôt, comme les bénéfices excessifs réalisés par les entreprises canadiennes à cause de la guerre devenaient une préoccupation grandissante, Borden et White étaient revenus sur leurs positions et avaient mis en place la première forme d’imposition directe au pays, l’impôt sur le bénéfice des entreprises en temps de guerre. Cette mesure avait un motif politique. Il en fut de même quand White imposa à contrecœur en 1917 l’impôt de guerre sur le revenu en même temps que fut adoptée la Loi concernant le service militaire, prétendument pour saisir les revenus excédentaires du pays, mesure qui allait de pair avec l’enrôlement forcé dans l’armée. Les taux d’imposition étaient délibérément bas et s’appliquaient à une minorité de gens. Ces deux taxes rapportaient au gouvernement un revenu insignifiant et étaient censées être abolies à la fin de la guerre. L’impôt sur le bénéfice prit fin en 1920, mais serait restauré à la Deuxième Guerre mondiale ; l’impôt sur le revenu deviendrait la plus importante source permanente de rentrées de fonds du gouvernement fédéral. En 1916, des emprunts gouvernementaux permirent d’atténuer temporairement les vieux et épineux problèmes des nouveaux chemins de fer transcontinentaux ; la crise fut finalement résolue l’année suivante avec la prise de contrôle du Canadian Northern Railway [V. sir Donald Mann ; sir William Mackenzie*] et l’application des premières mesures qui mèneraient à la nationalisation du réseau du Grand Tronc et du Grand Trunk Pacific Railway [V. Edson Joseph Chamberlin*]. Le Canadian National Railways, propriété du gouvernement exploitée par un conseil autonome, intégrerait les deux lignes à d’autres chemins de fer gouvernementaux. Bref, dès 1917, on avait rompu avec la tradition ; la politique du laisser-faire avait cédé le pas à une intervention remarquable du gouvernement dans l’économie.

Des changements radicaux et imprévus marquèrent aussi les relations impériales et la politique envers l’effectif militaire. Borden se rendit en Grande-Bretagne et en France en 1915 ; c’était sa première visite depuis le début des hostilités. À Paris, il rencontra le président Raymond Poincaré et reçut la grand-croix de la Légion d’honneur. À Londres, le gouvernement de Herbert Henry Asquith lui réserva un accueil cordial, mais n’ouvrit la porte à aucune possibilité de consultation sur la gestion du conflit. Il en fut de même en 1916 tandis que Borden était aux prises avec l’administration chaotique de l’effectif militaire au Canada et en Grande-Bretagne sous la direction de Hughes. Puis, à l’automne de 1916, ce dernier défia à Londres les directives de Borden concernant la gestion des forces armées outre-mer. Borden le démit de ses responsabilités et, devant sa réaction amère, le congédia en novembre. Hughes fut remplacé à Ottawa par Albert Edward Kemp ; à Londres, un nouveau ministère des forces militaires outre-mer fut établi et George Halsey Perley, haut-commissaire intérimaire du Canada, fut désigné comme ministre.

En décembre, le nouveau premier ministre, David Lloyd George, amorça un changement révolutionnaire dans les relations du Royaume-Uni avec ses dominions. Il avait désespérément besoin de plus de soldats, mais s’était rendu compte que le moment était venu de donner aux dominions et à l’Inde un certain droit de parole dans la direction de la guerre. « Ils combattent non pas pour nous, dit-il, selon ce qu’on rapporta, mais avec nous. » Au printemps de 1917, Borden, dirigeant du plus ancien dominion, prit part à la première réunion du cabinet de guerre et première Conférence impériale de guerre. Entre ses visites régulières à des soldats canadiens dans des hôpitaux militaires, il participa aux discussions du cabinet de guerre sur une foule de sujets, dont les conditions possibles de retour à la paix. Aux réunions de la conférence, lui et son jeune et brillant conseiller juridique, Loring Cheney Christie*, ouvrirent la voie à l’adoption de la Résolution IX, qui prévoyait la tenue d’une conférence constitutionnelle après la guerre pour « établir des modalités efficaces de consultation continue sur toutes les questions importantes d’intérêt commun dans l’Empire, et pour toute action concertée nécessaire, fondée sur la consultation, dans la mesure où les divers gouvernements le juger[aient] à propos ».

De retour au Canada, Borden rencontra les membres de son cabinet le 17 mai et leur dit qu’il était prêt à faire adopter la conscription. Depuis plus d’un an, les pressions en faveur du service obligatoire se faisaient de plus en plus vives, surtout parmi les Canadiens anglais bien nantis convaincus que les Québécois étaient des fainéants qui refusaient de faire leur part. En 1916, le mouvement Bonne Entente, mis sur pied à Toronto par John Milton Godfrey* et Arthur Hawkes, tenta en vain de gagner les Québécois à la cause d’une plus grande participation militaire à l’effort de guerre. En 1917, le mouvement Win-the-War, plus tapageur, mena une campagne en faveur de la conscription et d’un gouvernement de coalition pour la mettre en application. Les Québécois ne se laissèrent pas impressionner. Ils en voulaient au gouvernement de Borden parce qu’il n’avait pas appuyé leurs demandes de réparation de l’injustice dont les Franco-Ontariens s’estimaient avoir été victimes quand le gouvernement Whitney avait imposé le Règlement 17 à leurs écoles [V. Philippe Landry*]. Ce règlement adopté en 1912 avait aboli l’usage du français comme langue d’enseignement après les deux premières années du secondaire. À Ottawa, la résistance à l’application du règlement s’était accrue d’une année à l’autre et, devant l’intensification du conflit, avait amené le gouvernement de William Howard Hearst* à mettre le conseil scolaire d’Ottawa sous tutelle en 1915 [V. Samuel McCallum Genest]. En février 1916, près de 5 000 Canadiens français en colère firent une marche de protestation jusqu’au bureau de Borden et réclamèrent l’intervention du gouvernement fédéral dans ce conflit. Borden dit qu’il « [verrait] ce qui pourrait être fait ». Fermement convaincu qu’il s’agissait strictement d’une affaire provinciale, il ne fit rien. Puis, en avril, ses trois ministres canadiens-français, Pierre-Édouard Blondin*, Thomas Chase-Casgrain* et Esioff-Léon Patenaude*, demandèrent que le différend soit soumis au Conseil privé en Grande-Bretagne. Borden refusa en qualifiant leur demande d’« insensée ». En mai, la motion du député libéral Ernest Lapointe* recommandant aux Communes que l’Assemblée législative de l’Ontario « [fasse] en sorte qu’il ne soit point porté atteinte au privilège que les enfants d’origine française ont de recevoir leur éducation dans leur langue maternelle » fut battue à plate couture avec les « bruyants applaudissements » des députés tories majoritaires. Fait inquiétant, 5 des députés de Borden avaient voté en faveur de la motion et 11 des membres du caucus de Laurier avaient voté avec la majorité. Borden estimait à juste titre qu’une intervention était inconstitutionnelle, mais son insensibilité aux préoccupations de la population québécoise et aux revendications de ses collègues de la province de Québec, ainsi que son refus catégorique d’intervenir auprès du gouvernement conservateur, à Toronto, faillirent éroder le soutien déjà limité que son gouvernement avait dans cette province. L’appel de plus en plus claironnant en faveur de la conscription aggrava encore la situation et accentua la division croissante entre le Canada français et le Canada anglais.

Pendant des mois, Borden avait résisté à l’agitation autour de la conscription, craignant des troubles plus importants si elle était imposée. « Elle pourrait entraîner la guerre civile [dans la province de] Québec », confia-t-il à un des partisans du mouvement Bonne Entente. En mai 1917, quand le cabinet fut informé que la conscription serait appliquée, Blondin et Patenaude prévinrent qu’elle « les [ferait] disparaître du paysage politique, eux et le parti [dans la province de Québec] pour 25 ans ». La participation de Borden au cabinet de guerre impérial et sa vive préoccupation à l’égard du taux de recrutement volontaire, tombé bien en deçà du nombre de victimes au front, avaient été des facteurs décisifs pour le faire changer d’idée. Au printemps de 1917, le nombre de victimes atteignait le double de celui des recrues. Selon Borden, le fait de prendre part au conseil du gouvernement de l’Empire et d’être aux cœur des discussions sur la guerre et la paix accentuait la responsabilité du Canada de tout faire pour soutenir ses soldats. Fait plus important encore, Borden avait établi un lien avec « ses gars » au front et dans les longues salles des hôpitaux en Angleterre. Quand il présenterait le projet de loi concernant le service militaire le 11 juin à la Chambre des communes dans une atmosphère sombre et lugubre, il demanda : « Si nous ne prenons pas cette mesure, si nous ne fournissons pas de renforts, si nous ne maintenons pas notre foi engagée, avec quelle contenance pourrons-nous accueillir [nos soldats] à leur retour ? »

À la même réunion du cabinet en mai, Borden avait annoncé qu’il allait demander à Laurier de se joindre à lui dans un gouvernement de coalition pour soutenir la conscription. C’est ce qu’il fit une semaine plus tard. Laurier hésita ; il était opposé à la coercition, mais savait que plusieurs de ses collègues anglophones y étaient très favorables. Finalement, le 6 juin, il refusa. Plusieurs membres du cabinet de Borden poussèrent un grand soupir de soulagement. Ils abhorraient l’idée de coopérer avec les libéraux et croyaient pouvoir remporter facilement sans eux les élections qui approchaient en faisant campagne sur le thème de la conscription. Toutefois, Borden persista et travailla pendant des mois pour réaliser une coalition entre son parti et des libéraux conscriptionnistes. Pendant ce temps, ses collègues présentèrent en vitesse deux projets de loi pour modifier le droit de vote en vue des élections prochaines. La Loi des électeurs militaires permit de manipuler le compte de votes au front, et la Loi des élections en temps de guerre, adoptée finalement vers la fin de septembre, enlevait le droit de vote aux émigrés de pays ennemis arrivés au Canada après 1902 et le donnait aux femmes de la famille immédiate des soldats. Cette détermination à adopter des mesures ouvertement partisanes fit finalement pencher la balance en faveur de la coalition. Des libéraux conscriptionnistes encore indécis, notamment Arthur Lewis Watkins Sifton*, Newton Wesley Rowell* et Frank Broadstreet Carvell*, savaient que c’était leur dernière chance et se rallièrent rapidement. La formation du gouvernement d’union fut annoncée le samedi 13 octobre. Il y avait sept libéraux dans le nouveau cabinet et un autre s’ajouterait avant la fin du mois. On raconte que John Dowsley Reid, qui pensait, comme des dizaines de tories, que la coalition ne verrait pas le jour, déclara d’un air railleur qu’il « appuierait Borden dans un concours de patience contre Job ».

Les débats acerbes qui entourèrent l’adoption de la Loi concernant le service militaire ainsi que les accusations et les récriminations dans les deux partis au sujet de la coalition présageaient le climat houleux de la campagne électorale qui débuta en novembre. Le Manitoba Free Press de Winnipeg déclara qu’« un vote pour Laurier [était] un vote pour le Kaiser ». Le journal de sir John Stephen Willison, devenu le Toronto Daily News, publia une carte du Canada à la une : le Canada anglophone était en rouge et la province de Québec, en noir. Dans cette province, Albert Sévigny*, ministre du Revenu de l’intérieur du gouvernement Borden, fut chassé d’une tribune dans un tumulte entourant des coups de revolver et des jets de pierres. Après qu’il eut trouvé refuge dans un hôtel, les manifestants firent voler les vitres de l’immeuble en éclats et Sévigny dut se sauver par la porte arrière. La campagne, où se succédèrent insinuations, intimidations et actions violentes, prit fin le jour des élections, le 17 décembre. Les unionistes obtinrent une forte majorité constituée de 114 conservateurs et de 39 libéraux. Les libéraux, dirigés par Laurier, remportèrent 82 sièges, dont 62 dans la province de Québec et seulement 2 dans l’Ouest canadien. Les honteuses tentatives de manipulation du vote étaient un prix que Borden avait consenti à payer. La division au sein des deux grands partis nationaux en fut un autre : les grits, à cause de la conscription, et les tories, à cause de la nécessité ou non de la coalition. Pour Borden, les élections de 1917 étaient la confirmation d’« une promesse et [d’]un engagement solennels » de lui-même et du Canada envers les soldats au front.

Le gouvernement d’union se hâta de mettre en œuvre les points les plus importants de son programme. Au premier plan figurait le soutien de l’effort de guerre. Les premiers hommes appelés en vertu de la Loi concernant le service militaire avaient dû s’enregistrer pour le service militaire en octobre. Toutefois, conformément à la promesse de Borden de ne pas introduire la conscription avant la tenue d’élections, ils ne devaient pas être envoyés à l’entraînement avant janvier 1918. La poursuite du processus donna lieu à des centaines de milliers de demandes d’exemption partout au Canada et à des émeutes à Québec au cours de la fin de semaine de Pâques en 1918 [V. François-Louis Lessard*]. Finalement, à peine 100 000 hommes célibataires de 20 à 22 ans furent conscrits. Au Parlement, la Loi des crédits de guerre, qui prévoyait l’affectation de un demi-milliard de dollars, fut approuvée. Le droit de vote des femmes, partiellement accordé en 1917 sous l’impulsion d’une manœuvre politique partisane, fut étendu à toutes les femmes admissibles aux fins des élections nationales. La nouvelle Loi du service civil fut rapidement adoptée afin de soustraire le service extérieur, c’est-à-dire la dotation des postes de la fonction publique fédérale en dehors de la capitale nationale, aux nominations par favoritisme. Le Bureau fédéral de la statistique fut mis sur pied pour fournir de façon systématique de l’information sur la population, la structure sociale et l’économie du pays, information qui avait fait grandement défaut pendant les premières années de la guerre. Le gouvernement adopta aussi l’heure avancée. La session parlementaire prit fin en mai sur un débat passionné amorcé par William Folger Nickle* concernant l’abolition des titres héréditaires au Canada. Borden était d’accord : « Ils sont très impopulaires et entièrement incompatibles avec nos institutions », fit-il remarquer. En fait, un décret daté du mois de mars, que le gouvernement britannique était alors en train d’analyser, avait ordonné que, non seulement les titres héréditaires soient abolis, mais que, à part dans le domaine militaire, les distinctions honorifiques ne soient pas conférées à des résidents canadiens sans l’approbation ou l’avis du premier ministre du Canada. À la mi-juillet, le gouvernement finit par annoncer la mise en place d’une mesure qui interdisait les grèves et les lock-out pendant la durée de la guerre tout en assurant aux travailleurs la liberté syndicale et en garantissant aux femmes sur le marché du travail un salaire égal pour un travail égal.

En juin 1918, Borden et plusieurs de ses collègues retournèrent à Londres pour la deuxième série de réunions du cabinet de guerre et de la Conférence impériale de guerre. Il était en colère parce qu’il n’avait pas été consulté avant que le Corps d’armée canadien ne subisse de lourdes pertes à Passchendaele et menaça Lloyd George de ne plus envoyer de troupes au front si la situation se reproduisait. Fait plus grave encore, il avait reçu depuis le début des hostilités des rapports qui critiquaient la conduite des responsables du haut commandement britannique et la planification militaire, rapports qui atteignirent un point culminant quand il consulta le lieutenant-général sir Arthur William Currie, commandant du Corps d’armée canadien. À la deuxième réunion du cabinet de guerre, Borden livra un discours enflammé dans lequel il décrivait en détail les fautes du haut commandement. Cette intervention donna lieu à la création d’un comité de premiers ministres qui tint des audiences intensives avec des dirigeants et commandants en chef au sujet de l’effort de guerre. Dans son rapport préliminaire, terminé à la mi-août, le comité émettait la triste prévision que la guerre pourrait durer au moins jusqu’en 1920, et peut-être plus longtemps. Le rapport renforça la participation des dominions à la conduite de la guerre et fit ressortir la nécessité que les autorités civiles exercent un contrôle sur leurs commandants militaires. Cependant, il devint périmé avant même de faire l’objet de discussions. Les forces alliées, les troupes canadiennes et australiennes à leur tête, avaient lancé à Amiens l’offensive finale, qui se poursuivait quand Borden rentra au Canada.

Le 27 octobre, Lloyd George rappela Borden en Grande-Bretagne pour préparer d’éventuels pourparlers de paix. Deux jours plus tard, Borden répondit que « la presse et la population [du] pays [tenaient] pour acquis que le Canada serait représenté à la Conférence de paix ». Lloyd George se montra ouvert, mais prédit de « difficiles problèmes ». Quand Borden arriva à Londres, il proposa que ce dernier, à titre de dirigeant du plus ancien dominion, représente tous les autres à toutes les conférences qui auraient lieu. Borden refusa. En décembre, il fut convenu que des représentants des dominions et de l’Inde seraient présents quand il serait question de sujets concernant directement leurs intérêts et que un des cinq délégués britanniques aux pourparlers de paix serait toujours un représentant des dominions ou de l’Inde. Un mois plus tard, après la rencontre des représentants à la conférence à Paris, Lloyd George persuada le président américain Woodrow Wilson et le premier ministre français Georges Clemenceau que le Canada, l’Australie, l’Afrique du Sud et l’Inde aient deux délégués et la Nouvelle-Zélande, un, aux réunions plénières. Borden fit remarquer que ces arrangements relevaient plus de la forme que de la substance du principe en cause et que la représentation était « largement une question de sentiment ». Toutefois, il déclara à Laura : « Le Canada n’a rien tiré de la guerre, sauf [le fait d’être] reconnu. » C’était un point qu’il valait la peine de faire valoir jusqu’à sa conclusion logique : la reconnaissance officielle du statut international du Canada. Le 6 mai 1919, au moment où les discussions sur la composition de la Société des nations tiraient à leur fin, Borden émit une note dans laquelle il faisait valoir que le Canada, à titre de membre, devait avoir le droit d’être élu au conseil de la société. Lloyd George, Wilson et Clemenceau exprimèrent leur accord et ajoutèrent que le Canada devait aussi pouvoir être élu à la direction de l’Organisation internationale du travail. Cinq jours plus tard, Borden était sur le chemin du retour. Ce furent Charles Joseph Doherty et Arthur Lewis Watkins Sifton qui signèrent le traité de Versailles au nom du Canada.

Les collègues de Borden à Ottawa avaient des ennuis. Les unionistes, libéraux et conservateurs, se chamaillaient au sujet du budget de 1919 déposé par White et débattaient de la façon d’agir à propos de la grève générale de Winnipeg [V. Mike Sokolowiski*]. Les grévistes furent réprimés par la force le 21 juin, jour qu’on appela le « samedi sanglant ». Quand le budget de White avait été soumis au vote deux jours plus tôt, 12 libéraux-unionistes s’étaient joints à l’opposition. Épuisé par les incessantes exigences de la guerre, White démissionna le 1er août. Le jour suivant, le libéral-unioniste Frank Broadstreet Carvell partit aussi. Son collègue libéral Thomas Alexander Crerar* avait pris le chemin de la sortie en juin à cause du budget. Les conservateurs Doherty, Foster et Burrell parlèrent également de s’en aller. D’autres membres de la coalition espéraient transformer le gouvernement unioniste en nouveau parti politique et avaient les yeux sur Borden pour le diriger. Toutefois, le premier ministre aussi en avait assez. Depuis 1914, il avait relevé les défis du leadership avec une énergie et un zèle qui contrastaient avec l’attitude plus détachée avec laquelle il avait gouverné pendant les années d’avant-guerre. Ses soldats, son pays et la cause des alliés avaient bien mérité tous les efforts qu’il avait pu déployer. Maintenant qu’il avait vu son gouvernement ratifier le traité de Versailles au cours d’une courte session parlementaire d’automne et qu’il avait pris les dispositions pour la nomination d’un Canadien pour s’occuper des affaires du Canada à l’ambassade britannique à Washington, sa tâche était accomplie. « À la fin, écrirait-il, j’étais très fatigué. » Les médecins de Borden l’avisèrent qu’il devait quitter la politique sur-le-champ. Le 16 décembre 1919, il annonça aux membres de son cabinet qu’il allait démissionner. Le jour suivant, ces derniers, avec Newton Wesley Rowell à leur tête, le supplièrent de rester en poste, mais de prendre un an de vacances. Il accepta, mais ce ne fut pas une bonne idée. Même dans le Sud, il était encore après tout le chef du gouvernement et ne pouvait se défaire des responsabilités de sa fonction. Ses collègues ne pouvaient pas non plus le laisser seul. Borden retourna à Ottawa en mai et, le jour de la fête du dominion en 1920, il annonça finalement aux membres de son caucus qu’il prenait sa retraite. Fait inhabituel, ces derniers lui demandèrent alors de choisir lui-même son successeur. Les deux partis nationaux avaient chacun des façons de procéder pour les changements de leadership. Les tories avaient depuis longtemps l’habitude de choisir un chef au sein de leur caucus. Du côté du Parti libéral, la mort de Laurier en février 1919 avait donné lieu à la convocation d’un congrès national, où William Lyon Mackenzie King* fut élu chef. Or, le gouvernement d’union était une entité issue des deux partis. Il n’avait pas de règles établies et était aussi dépendant de Borden au moment de son départ qu’il l’était quand ce dernier l’avait formé. Borden demanda à chaque membre de lui indiquer trois candidats de leur choix au poste de chef. Il recommanda White, qui répondit par un non catégorique. Finalement, Arthur Meighen*, profondément troublé de ne pas avoir été choisi en premier, se laissa convaincre par Borden de diriger la coalition et d’assumer la fonction de premier ministre le 10 juillet 1920.

Borden vécut 17 autres années. Lui et Laura demeurèrent à Glensmere, où ils recevaient des amis et prenaient grand plaisir à travailler dans leur jardin de fleurs sauvages au bord de la rivière Rideau. Pendant la belle saison, le couple jouait régulièrement au golf. Il organisait souvent des réceptions et des soirées de bridge et, dans les années 1920, s’adonnait à un nouveau passe-temps de l’époque, l’écoute de la radio. Mme Borden continua à faire du bénévolat auprès de diverses associations tandis que son mari lisait et écrivait dans sa bibliothèque. Deux précieuses études de Borden sur la question constitutionnelle ont paru : ses conférences Marfleet de 1921 à la University of Toronto, Canadian constitutional studies (Toronto, 1922), et ses conférences Rhodes de 1927 à Oxford, Canada in the Commonwealth : from conflict to cooperation (Oxford, 1929). En 1928, Borden commença à rédiger ses mémoires, manuscrit qui était presque terminé au moment de son décès et qui serait publié peu de temps après en deux gros volumes par son neveu, Henry Borden. Ce dernier éditerait et publierait aussi une série des Letters to limbo de Borden (Toronto, 1971), réflexions sur la politique, la littérature, les amis et une foule d’autres sujets qu’il avait écrites dans les années 1930.