Provenance : Lien

GASS, LELIA CLARE, infirmière et travailleuse sociale dans le secteur médical, née le 18 mars 1887 à Shubenacadie, Nouvelle-Écosse, fille de Robert Gass et de Nerissa Miller ; décédée célibataire le 5 août 1968 à Halifax.

En 1915, Lelia Clare Gass, infirmière militaire et lieutenante, acheta un agenda à Montréal. Elle s’apprêtait à partir pour Québec, où elle suivrait son entraînement militaire avant d’aller à la guerre. En ajustant les dates et en remplissant les demi-pages vides, elle le fit durer deux des quatre années qu’elle passa outre-mer avec le Corps de santé de l’armée canadienne (CSAC). En 1917, elle le remplaça par un carnet de poche plus pratique, dont le format ne permettait pas les longues notes. Elle en acquerrait un autre en 1918. Au fur et à mesure qu’elle se rapprochait du front et que la guerre la privait de sa famille et de ses amis, elle y écrivit des entrées de plus en plus courtes et moins fréquemment. Sa dernière phrase, datée du 14 décembre 1918, se lit ainsi : « Arrivée port de Halifax 8 A.M. ». Lelia Clare Gass venait de rentrer saine et sauve en Nouvelle-Écosse, contrairement à d’autres infirmières du CSAC, comme Agnes Florien Forneri* et Rena Maude McLean*.

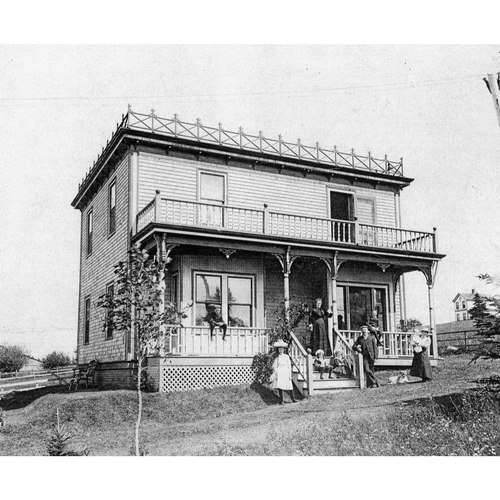

La maison familiale de Mlle Gass à Shubenacadie, petite ville à environ 40 milles au nord de Halifax, affichait tous les signes de prospérité typiques. Solide, spacieuse, avec de grandes fenêtres et une véranda avant sur deux étages, la demeure témoignait du succès de Robert Gass à titre de marchand général et de propriétaire de scierie, et de sa chance d’avoir épousé Nerissa Miller, de la famille de briquetiers de l’autre côté de la rivière. En tant qu’aînée et seule fille d’une fratrie de dix enfants (dont trois moururent en bas âge), Lelia Clare tenait une place importante auprès de son père, amateur de poésie, dont elle était particulièrement proche. Ce dernier lui avait payé, à elle uniquement, quatre années d’enseignement secondaire privé, signe incontestable de son statut de classe moyenne. Lelia Clare fréquenta la Church School for Girls, établissement anglican à Windsor. Elle y acquit les connaissances, la discipline, le caractère et sa vision du monde qui lui permirent d’intégrer facilement le monde hiérarchisé et réglementé de la formation en soins infirmiers offerte à l’Hôpital Général de Montréal, où elle étudia de 1909 à 1912.

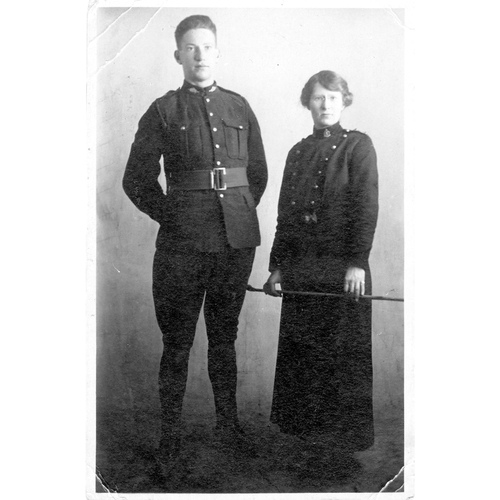

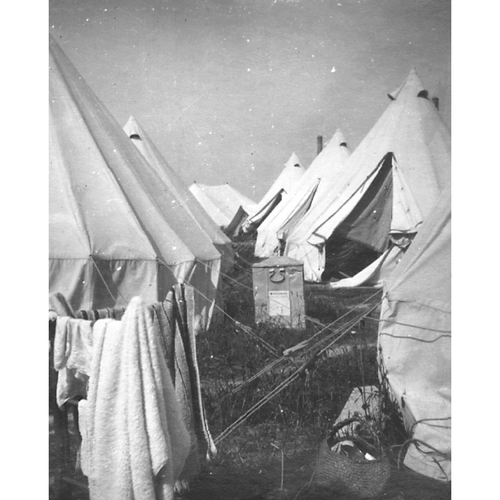

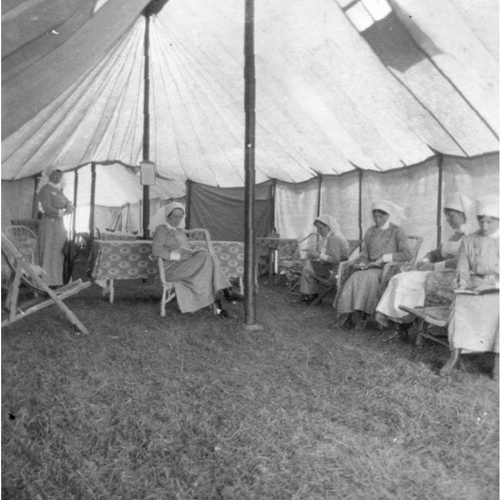

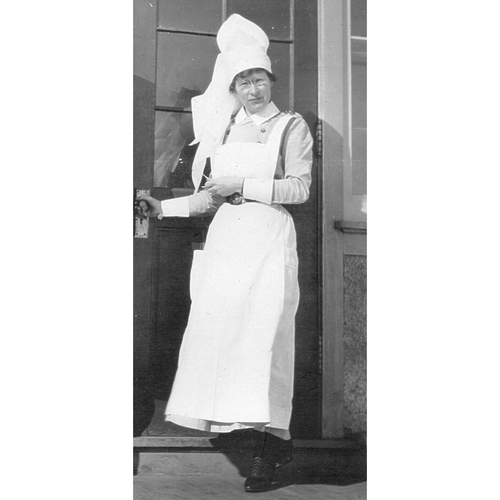

En avril 1915, huit mois après le début de la Première Guerre mondiale, Mlle Gass quitta les soins infirmiers privés afin de devenir infirmière militaire à l’Hôpital général canadien no 3, auquel la McGill University fournissait tout le personnel et le matériel. À l’exception de courtes affectations dans divers autres endroits et de congés occasionnels (en Angleterre ou en Écosse), Mlle Gass passerait les années de guerre avec l’unité de la McGill University. Elle connaissait nombre de ses collègues (dont le médecin et poète John McCrae*) depuis l’époque de l’école d’infirmières ; la camaraderie si évidente dans son journal – goûters, danses, mascarades, festivités de vacances – faisait partie de l’esprit de corps du no 3. À l’été de 1915, elle aida à équiper les salles du premier hôpital, aménagé dans des tentes à Camiers, sur la côte nord de la France (à peu près au même moment où, non loin de là, sa collègue infirmière militaire Edith Catherine Rayside* dirigeait des opérations semblables au Tréport). Plus tard dans l’année, l’hôpital s’installa entre les murs plus solides d’un ancien collège jésuite juste à côté de Boulogne. Elle avait alors déjà connu une première expérience des soins infirmiers de guerre : « [Les blessures] sont trop horribles. Cela peut-il être la volonté de Dieu ou seulement le caractère diabolique de l’homme ? » (entrée du 7 juin 1915) ; « un gros convoi […] tant de blessés et des hommes si fatigués » (10 août) ; « notre cas de gangrène gazeuse est mort aujourd’hui » (17 septembre) ; « beaucoup de blessures à la tête – trois gars sont morts avant d’atteindre les salles de soin » (26 septembre). De tels commentaires se raréfièrent à mesure qu’elle s’habituait aux tâches affreuses. Elle aimait son travail, « s’il [lui] était seulement possible d’en oublier la cause » (2 mars 1916).

Le journal de Mlle Gass relate la vie hospitalière dans ses divers lieux d’affectation, notamment la visite de la directrice générale des soins infirmiers du CSAC, Margaret Clotilde Macdonald* (9 septembre), et sa propre réaction à l’arrivée de nouveaux convois de patients dans lesquels elle cherchait des parents et des connaissances avec tant d’inquiétude. Toutefois, durant ses congés, elle profitait des distractions que lui offraient la marche, le vélo, les bains de mer, les pique-niques et le tourisme dans la campagne environnante, le guide de voyage Peeps into Picardy à la main. Son journal constitue autant un compte rendu de ses excursions et de ses amitiés qu’un journal de guerre. Lorsque la mort la touche personnellement, elle y devient très laconique. Par exemple, quand son frère Blanchard Victor et son petit-cousin Laurence Henderson Gass (dont elle était peut-être amoureuse) périrent à un jour d’intervalle sur la crête de Vimy, en avril 1917, elle ne se permet que quelques mots. Elle se montre plus expansive avec les poèmes, qu’elle transcrivait au long – les siens comme ceux des autres –, notamment In Flanders fields de McCrae, qu’elle recopia six semaines avant sa parution dans le magazine londonien Punch.

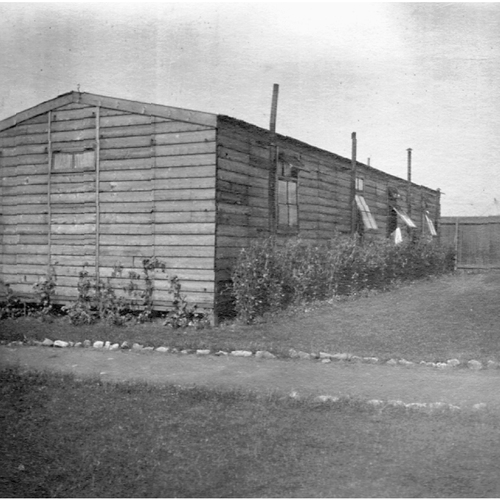

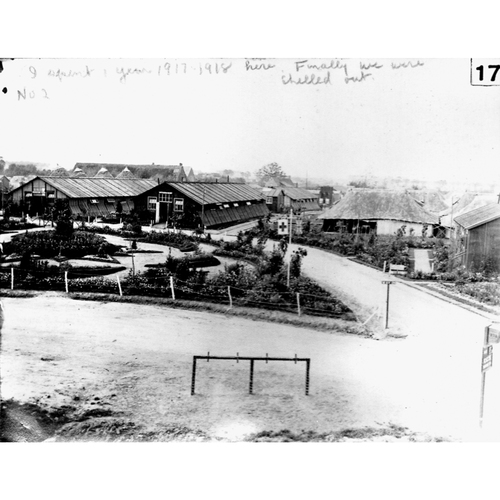

En novembre 1917, Mlle Gass obtint une des courtes affectations à un poste d’évacuation sanitaire tant convoitées par de nombreuses infirmières. Elle se retrouva alors bien plus près du front, à Remy Siding en Flandre, en Belgique, où elle passa sept mois à la No.2 Canadian Casualty Clearing Station, unité qui grossit énormément en raison de la durée et de la nature de la guerre. Elle y travaillait de jour comme de nuit dans les services de médecine, de chirurgie, de soins postopératoires et de réanimation. Pendant cette affectation, elle « vota pour le gouvernement d’union [V. sir Robert Laird Borden*] au Canada » (5 décembre), ayant eu le droit de se prononcer à cause de son statut à la fois de membre du personnel militaire et de parente de soldats. Elle fit également l’expérience de l’offensive allemande au printemps de 1918 : « tous les patients ont été évacués ce matin et nous avons été appelés à midi et envoyés à la hâte à Saint-Omer » (19 mars) ; « le site de notre ancien hôpital à Remy [a été] mis en pièces » (5 mai).

Deux mois après le retour de Mlle Gass avec son unité d’origine, qui subit des raids aériens durant l’été de 1918, on la dépêcha en Angleterre en septembre pour effectuer des tâches de soins infirmiers beaucoup plus légères, suivies de fonctions liées au transport vers le Canada. Pendant qu’elle accompagnait les hommes malades ou blessés d’un côté à l’autre de l’Atlantique, ou par train d’un bout à l’autre du pays, jusqu’à sa démobilisation à la fin de novembre 1919, elle eut l’occasion de réfléchir à la réintégration des soldats (et des infirmières) dans la société civile [V. Ernest Henry Scammell*]. Sa tentative, en 1940, de convaincre les forces militaires d’engager des travailleurs sociaux dans le secteur médical pour effectuer un suivi auprès des hommes refusés par l’armée ou renvoyés à la vie civile montre son intérêt persistant pour la réintégration. En 1946, on la nommerait au comité consultatif de la nouvelle section des services sociaux du ministère des Anciens Combattants. Sa propre réinsertion dans la société civile après la Première Guerre mondiale l’amena à poursuivre des études en travail social à la McGill University, en 1920–1921, et à occuper un emploi de travailleuse sociale, puis de secrétaire de l’Association du bien-être familial de Montréal. Au cours de cette période, elle se joignit aux 15 autres membres du club des Hospital Social Workers, créé en 1920.

En 1924, Mlle Gass entreprit une carrière, qui durerait 28 ans, à l’Hôpital Général de Montréal à titre de directrice du département de service social dans la division ouest de l’établissement (surnommée la Western). Deux de ses collègues des Hospital Social Workers l’avaient précédée à de tels postes de direction, l’une en 1912 à l’Hôpital Général (la première à avoir occupé ces fonctions), et l’autre en 1914 à la Western. Mlle Gass participa ainsi à la promotion et au développement d’une nouvelle profession pour les femmes : le travail social dans le secteur médical. Ensemble, les femmes élargissaient le mouvement du travail social en médecine démarré au début du xxe siècle aux États-Unis. Alors que des bénévoles répondaient autrefois de manière aléatoire aux besoins sociaux et matériels des patients hospitalisés, ces « nouvelles femmes » – dont beaucoup, comme Mlle Gass, possédaient une formation en soins infirmiers – plaidaient en faveur d’une approche plus professionnelle. En 1929, Mlle Gass avait déjà affiné son propre travail à la Western : « Grâce à l’étude de l’expérience du patient, le travail social devrait aider au diagnostic médical ; il devrait, par l’enseignement et des changements effectués à la maison et au travail, contribuer au traitement médical ; et il devrait être en mesure d’apporter son assistance à l’administration de l’hôpital au moyen d’une connaissance particulière des caractéristiques, des besoins et des ressources communautaires. »

Cette déclaration représente une description du rôle d’interprète de la travailleuse sociale dans le secteur médical, qui repose sur les convictions de Mlle Gass : la maladie et la convalescence constituent des problèmes tant sociaux que physiques, et il faut s’attaquer aux deux aspects. Dans son travail, le groupe de Montréal collaborait étroitement avec ses homologues de l’American Association of Hospital Social Workers (AAHSW), créée en 1918, et renommée American Association of Medical Social Workers (AAMSW) en 1934. En 1923, le club de Montréal, alors appelé Hospital Social Workers’ Association, devint l’Eastern Canada District (ECD) de l’AAHSW. La présidente de l’ECD (Mlle Gass en 1930–1931 et en 1946–1947) faisait automatiquement partie du comité de direction de l’AAHSW. Les idées, les documents, les rapports et les procès-verbaux allaient et venaient entre les membres, dans un souci commun des méthodes, des normes, de la formation et du perfectionnement professionnel.

À quoi pouvait donc ressembler une journée dans la vie de Mlle Gass, travailleuse sociale dans le secteur médical ? Une marche de cinq minutes la conduisait de son appartement du centre-ouest de Montréal à ses bureaux dans le sous-sol de la Western. Tout en saluant sa petite équipe (deux autres travailleuses sociales, parfois trois, une secrétaire et une aide ménagère), elle prenait note mentalement de se plaindre une fois de plus de l’exiguïté des lieux et de la mauvaise qualité de l’air. Elle s’assurait ensuite que son personnel participait toujours étroitement aux admissions des patients, pratique innovatrice qu’elle établit en 1924. Au cours de la journée, elle confiait à une employée la tâche d’interroger une femme récemment hospitalisée, afin de déterminer l’état de la famille ; si quelque chose semblait clocher, elle enverrait l’aide ménagère pour donner un coup de main. Suivaient des appels rapides à deux ou trois organismes sociaux dans le but de trouver des articles ménagers ou du matériel de convalescence. Pendant qu’elle les avait au bout du fil, elle leur posait des questions : que faisaient-ils pour les personnes handicapées ? Ou pour celles qui souffraient d’épilepsie ? Entre-temps, elle dépêchait une autre employée à la clinique externe – elle y allait parfois elle-même – pour s’assurer de la bonne compréhension et du respect des instructions des médecins. Elle confiait les tâches routinières à des bénévoles, dont elle appréciait l’aide, mais qu’elle s’appliquait à superviser. (Elle surveillait tout aussi attentivement les étudiantes en soins infirmiers qui faisaient des stages avec elle, et trouvait gratifiant de voir croître leur intérêt pour le bien-être social des patients.) Elle se rendait ensuite à une réunion avec des administrateurs de l’hôpital ; il fallait qu’on la considère comme l’égale des autres directeurs. Dans un coin de son esprit, elle pouvait esquisser un rapport de comité pour la réunion mensuelle, ce soir-là, de l’ECD de l’AAHSW ; elle avait certainement perdu le compte des comités qu’elle avait présidés et des postes de direction qu’elle avait cumulés (elle les avait tous occupés, sauf celui de trésorière). Pourquoi avait-elle offert d’accueillir cette réunion à son appartement ? Heureusement qu’il y avait Granty (Mina Margaret Grant, son amie d’avant la guerre et sa colocataire) : elle préparerait sûrement de bons rafraîchissements. Peut-être y aurait-il dans le courrier des nouvelles du Simmons College de Boston, où elle avait tant aimé séjourner en 1930 et 1931 ! L’établissement comportait un département entièrement dédié au travail social médical. Combien de temps faudrait-il avant que la McGill University propose une formation similaire ? Elle devrait continuer à en faire la promotion.

Ainsi allèrent les choses durant 28 ans.

Mlle Gass prit sa retraite en 1952. Pendant les six mois subséquents, elle organisa le département de travail social du Canadian National Institute for the Blind [V. Charles Rea Dickson*]. Elle rentra ensuite en Nouvelle-Écosse. Sa retraite et son départ de Montréal coïncidèrent avec le regroupement des départements de travail social de la Western et de l’Hôpital Général de Montréal (ce qui élimina le poste de Mlle Gass) et avec le développement de plans de fusion de l’AAMSW et de l’American National Association of Social Workers. L’un des derniers gestes du « quartier général », comme le groupe de Montréal appelait l’AAMSW, consista à attribuer à Mlle Gass, en 1955, le titre de membre émérite. Avec la fusion, l’ECD, n’ayant plus de raison d’être, ne pouvait que se dissoudre et espérer obtenir un statut distinct au sein de l’Association canadienne des travailleurs sociaux.

Pendant ce temps, Lelia Clare Gass, dont la vue commençait à baisser, avait mis sa personnalité franche et pragmatique et ses compétences organisationnelles considérables au service du travail communautaire en histoire, en théâtre, en photographie, en poésie et en musique dans sa ville natale de Shubenacadie. Elle passait une partie de chaque été, comme lorsqu’elle vivait à Montréal, dans un chalet à la plage Martinique, à l’est de Dartmouth, où elle accueillait sa parenté et maintes collègues professionnelles célibataires de Montréal. Des membres de sa famille se souviendraient de « tante Clare » et de ses amies, divertissant, organisant, réprimandant et éduquant les nombreux enfants de ses frères. Elle les impressionnait par sa vaste expérience, leur réclamait le respect, mais ne leur racontait jamais ses histoires de guerre et ne tint jamais d’autre journal. Durant toutes ces années, avant et après sa retraite, elle ne retourna qu’une fois en Europe, à l’occasion d’un voyage commémoratif, en 1923, à bord du Metagama, le navire même qui l’avait conduite à la guerre en 1915. Elle glissa un brin de fleur, cueilli au cours de ce voyage, dans une petite boîte portant l’inscription suivante : « Myosotis de la crête de Vimy ». Lorsqu’on la découvrit, quelque temps après la mort de Mlle Gass en 1968, à l’hôpital de Camp Hill à Halifax, celle-ci ne contenait plus que de la poussière.

Des sources et des informations complémentaires sur la vie de Lelia Clare Gass figurent dans The war diary of Clare Gass, 1915–1918, Susan Mann, édit. (Montréal et Kingston, Ontario, 2000). Les McGill Univ. Libraries (Montréal), Osler Library, conservent la version originale de ce journal personnel (1915–1916), ainsi que des photographies, des albums et divers petits documents dans le Clare Gass fonds (P185, accessible à archivalcollections.library.mcgill.ca/index.php/clare-gass-fonds). Au moment de la rédaction de cet article, les deux plus petits journaux intimes (1917–1918) de Mlle Gass ainsi que son album de photographies en temps de guerre et des objets souvenirs divers se trouvaient en possession de parents en Nouvelle-Écosse, qui nous y ont aimablement donné accès. Nous remercions sincèrement les membres de la famille Gass pour l’aide qu’ils nous ont apportée dans la préparation de cette biographie.

Les McGill Univ. Libraries conservent deux sources majeures concernant la carrière de Mlle Gass après la Première Guerre mondiale : les Annual reports qu’elle prépara pendant qu’elle travaillait au département de service social de la division ouest de l’Hôpital Général de Montréal (publiés sous divers formats dans Welfare work in Montreal (Montréal), 1925–1936 Rare Books and Special Coll.), et également mentionnés dans l’Annual report de l’Hôpital Général de Montréal, 1937–1946, qui les a reproduits intégralement de 1947 à 1951 (RG 96, containers 352–373) ; et les documents de l’American Assoc. of Medical Social Workers, Eastern Canada district, Montreal branch (McGill Univ. Arch., MG 4022).

Suzanne Morton présente de manière intéressante une vie parallèle dans le travail social dans son livre Wisdom, justice, and charity : Canadian social welfare through the life of Jane B. Wisdom, 1884–1975 (Toronto et Buffalo, N.Y., 2014).

Bibliothèque et Arch. Canada (Ottawa), RG9-III-B-2, vol. 3704, dossier 30-11-1 (Ministry of the Overseas Military Forces of Canada, Director Medical Services, London, General corr., nursing services), Macdonald to Matron MacLatchy at No.3 Canadian General Hospital, 31 juill. 1917 ; vol. 3736 (Ministry of the Overseas Military Forces of Canada, Director Medical Services, London, Nominal rolls, nursing sisters, no.1 to no.4 clearing stations), No.2 Canadian Casualty Clearing Station, 30 nov. 1917–29 juin 1918.— King’s-Edgehill School Arch. (Windsor, N.-É.), Edgehill School fonds, calendars and prospectus ser., calendriers de 1903–1904 et 1904–1905.— McGill Univ. Arch., RG 96 (Montreal General Hospital), School of Nursing, container 417, file 611 (Register of student agreements) ; container 424, file 685 (Probationers) ; container 427, file 688 (Register of nurses’ work, 1909–12).— N.S. Arch., « Naissance, mariage et décès de la Nouvelle-Écosse », Lelia Clare Gass, 18 mars 1887 ; Clare Gass, 5 août 1968 : archives.novascotia.ca/vital-statistics (consulté le 4 oct. 2022).— W. D. Craufurd et al., Peeps into Picardy (Londres, 1914).— R. C. Fetherstonhaugh, McGill University at war, 1914–1918, 1939–1945 (Montréal, 1947).— No.3 Canadian General Hospital (McGill), 1914–1919, R. C. Fetherstonhaugh, édit. (Montréal, 1928).— H. A. Pirie, No.3 Canadian General Hospital (McGill) in France, 1915, 1916, 1917 : views illustrating life and scenes in the hospital with a short description of its origins, organization and progress (Middlesborough, Angleterre, 1918).— Cynthia Toman, Sister soldiers of the Great War : the nurses of the Canadian Army Medical Corps (Vancouver et Toronto, 2016).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Susan Mann, « GASS, LELIA CLARE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 19, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/gass_lelia_clare_19F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/gass_lelia_clare_19F.html |

| Auteur de l'article: | Susan Mann |

| Titre de l'article: | GASS, LELIA CLARE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 19 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2025 |

| Année de la révision: | 2025 |

| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |