Provenance : Lien

MACDONALD, MARGARET CLOTILDE (Clothilde), infirmière et administratrice en soins infirmiers, née le 26 février 1873 à Bailey’s Brook, Nouvelle-Écosse, fille de Donald St Daniel Macdonald, connu sous le nom de D. D., et de Mary Elizabeth Chisholm ; décédée célibataire le 7 septembre 1948 au même endroit.

Margaret Clotilde Macdonald suivit un parcours hors du commun qui la mena de la Nouvelle-Écosse à New York, à l’Afrique du Sud, au Panamá, à Londres et aux champs de bataille de France et des Flandres. Pendant 30 ans, elle ne cessa de progresser en cumulant formation et expérience professionnelles, travail en soins infirmiers militaires et missions impériales. La résidence familiale, qu’elle quitta en 1893 et où elle retournerait vivre de façon permanente en 1922, existerait toujours un siècle plus tard dans la communauté rurale de Bailey’s Brook, dans l’est du comté de Pictou. Elle témoigne du statut qu’atteignirent ses parents, devenus membres d’une classe moyenne solide et prospère.

Débuts

« Papa » et « Maman » Macdonald descendaient tous deux d’Écossais catholiques des Highlands. Le père de Margaret Clotilde, que l’on appelait D. D., tenait un magasin général qui reliait les habitants des environs au monde extérieur par l’exportation des produits de la ferme et l’importation de biens manufacturés. Sa mère, Mary Elizabeth, apportait à l’entreprise son excellente éducation précieusement acquise au couvent. Son mariage à un libéral, en 1868, ne lui imposa que le renoncement à l’allégeance politique conservatrice de sa famille. Le couple fonda un clan énergique, travailleur, accueillant et enjoué, passionné de livres, de musique et de débats politiques. Neuf des onze enfants nés au cours des deux décennies subséquentes atteignirent l’âge adulte ; huit, dont les six filles, reçurent une éducation classique.

Margaret Clotilde Macdonald, surnommée Maggie, était la troisième enfant et la troisième fille de sa fratrie, et celle qui irait le plus loin grâce à ses études, tant d’un point de vue géographique que professionnel. Elle fréquenta l’école locale, puis suivit ses deux sœurs aînées à Pictou, au Stella Maris Convent, pensionnat de la Congrégation de Notre-Dame. Dans un cadre hiérarchique entièrement féminin, elle y assimila, outre ses leçons, une dose supplémentaire de discipline. En 1890, âgée de 17 ans, elle partit à Rockingham (Halifax) pour s’inscrire à un programme d’études supérieures de deux ans en arts libéraux à la Mount Saint Vincent Academy, dirigée par les Sisters of Charity of Halifax. À l’obtention de son diplôme, en 1892, elle reçut la médaille d’argent pour excellence scolaire générale et remporta des prix en géographie, en français et en mythologie. Contrairement à ses sœurs, qui suivirent la voie tracée, pour les femmes, du mariage ou de la vie religieuse, elle choisit de devenir infirmière.

« Jeune femme de fort bonne réputation », telle que la décrirait le père Andrew McGillivray dans une lettre de recommandation, Mlle Macdonald correspondait précisément au genre d’élève que recherchait le New York City Hospital. Le programme d’études de son école de formation s’inspirait du travail de Florence Nightingale et ses efforts pour transformer les soins infirmiers, considérés comme un emploi subalterne, en une profession reconnue pour les filles bien instruites et disciplinées issues de la classe moyenne des milieux ruraux et des petites villes. Mlle Macdonald répondait si bien à ces caractéristiques que l’établissement l’accepta six mois avant ses 21 ans, âge d’admission habituel.

Expérience des soins infirmiers

Mlle Macdonald passa deux ans à l’hôpital, à apprendre par la pratique, selon un modèle qui perdurerait pendant plus d’un siècle, et selon lequel l’éducation des soignantes et le recrutement hospitalier allaient de pair : les étudiantes travaillaient dans divers services de l’établissement et recevaient en retour leur formation, le gîte et le couvert dans une résidence pour infirmières, ainsi qu’une maigre allocation mensuelle. Mlle Macdonald adorait cela. Elle tenait son « très cher papa » informé de tout ce qu’on lui enseignait sur les maladies contagieuses, les interventions chirurgicales et les soins postopératoires, et lui décrivait ses cours théoriques d’anatomie, de physiologie, de pharmacologie, de pathologie, de chirurgie, d’obstétrique, de santé et d’hygiène. « Ne pensez pas que je trouve cela difficile, le rassurait-elle, car même si le travail était deux ou trois fois plus dur, je ne partirais pas. Le travail est très agréable. » Elle excellait dans tout.

À cette époque-là, il n’y avait pas de postes permanents pour les infirmières dans les hôpitaux. Après l’obtention de son diplôme, en 1895, Mlle Macdonald donna donc des soins privés à New York. Ce genre d’emploi, instable, l’obligeait à chercher constamment d’autres contrats. Le métier d’infirmière de district était un peu plus sûr ; Mlle Macdonald en fit également l’expérience, comme employée occasionnelle pour un organisme de bienfaisance privé qui apportait gratuitement des soins aux pauvres de la ville. Le flot de candidatures, y compris celle de Mlle Macdonald, que reçut le gouvernement américain pour aller s’occuper des soldats pendant la guerre hispano-américaine en 1898 montre les limites du marché de l’emploi pour les infirmières et leur désir d’élargir leurs horizons.

Mlle Macdonald trouva sa vocation dans les soins infirmiers militaires. Elle se réjouit de sa première expérience : un contrat d’un mois qui démarra le 18 août 1898 et l’envoya dans un hôpital construit à la hâte au camp Wikoff, à Montauk Point, à Long Island (New York). La guerre était alors terminée, mais certains des soldats américains victorieux revenaient avec des maladies contagieuses – fièvre jaune, dysenterie, typhoïde –, qui nécessitaient leur isolement de la population civile et des soins infirmiers qualifiés. Mlle Macdonald devint rapidement responsable d’un service de 50 lits, et pouvait prescrire et administrer des médicaments de son propre chef. Elle écrivit à sa mère : « Je vis une expérience tout à fait merveilleuse que je n’aurais manquée pour rien au monde. » D’ailleurs, elle en voulait plus. Mlle Macdonald posa sa candidature, sans succès, pour travailler à bord d’un navire-hôpital. (Certains comptes rendus mentionnent à tort qu’elle appartint au personnel du Relief.) Elle déclarerait qu’on ne l’avait pas choisie pour aller en Chine, à titre de membre d’une force internationale chargée de réprimer la révolte des Boxers, en raison de son jeune âge. Elle réussit toutefois à intégrer un deuxième groupe de quatre infirmières envoyé en Afrique du Sud en janvier 1900, sur le Laurentian, pour accompagner le deuxième contingent de soldats canadiens dépêché pour prêter main-forte au Royaume-Uni en guerre contre les Boers. (Le premier avait fait voile en octobre 1899, avec à son bord Cecily Jane Georgina Fane

La « jolie dame en kaki »

Envoyées en Afrique du Sud pour un an, les infirmières militaires canadiennes se trouvaient sous le commandement britannique. La première affectation de Mlle Macdonald à Rondebosch, près du Cap, ressemblait à celle du camp Wikoff : avec quelque 25 collègues britanniques et canadiennes, elle devait s’occuper d’un nombre croissant de soldats malades au No.3 General Hospital, bâti à la hâte sous des tentes. À peine trois semaines plus tard, cependant, ses trois amies du Laurentian et elle constituaient le seul groupe d’infirmières à Kimberley, à 500 milles au nord-est du Cap. L’hôpital, tout aussi rudimentaire et temporaire, accueillait des patients militaires qui, pour la plupart, souffraient de formes sévères de typhoïde et de dysenterie. À la fin d’avril, Mlle Macdonald se vit affectée à Bloemfontein, où ces maladies avaient pris des proportions épidémiques à cause des pénuries d’eau, de nourriture et de fournitures médicales, et des mesures d’hygiène inadéquates. Elle jouissait d’une santé de fer. En juillet, on la muta à Pretoria (Tshwane), dans un hôpital beaucoup mieux aménagé, où elle s’occupait de 37 patients le jour et de 110 durant son service de nuit.

Si elle trouvait « impossible de rassembler ses idées [pendant le] service actif », comme elle l’écrivit à son père en août, Mlle Macdonald pouvait manifestement canaliser ses énergies durant ses temps libres. Les excursions à la campagne (à cheval, en chariot ou en voiture), les entraînements au tir à la carabine et les goûters avec des officiers canadiens ou britanniques étaient « des moments très joyeux ». Elle en partagea certains avec le docteur John McCrae*, camarade de bord du Laurentian, qui rejoignit les infirmières à Bloemfontein, puis à Pretoria. Il considérait Mlle Macdonald comme une « très bonne personne », l’appelait « [la] jolie dame en kaki » dans leur correspondance, et acceptait ses cadeaux et ses taquineries. La légende familiale des Macdonald fit de leur relation une histoire d’amour – leur amitié dura certainement toute leur vie –, mais leur différence de croyance (Mlle Macdonald était catholique et McCrae, presbytérien) aurait vraisemblablement empêché tout sentiment sérieux de se développer.

Mlle Macdonald retournerait en Afrique du Sud en 1902, quand, à la mi-mars, sous la direction de Mlle Pope, on l’envoya à Harrismith avec six autres infirmières, dans un hôpital britannique de 600 patients, constitué à moitié de tentes et à moitié de baraques. Mlle Macdonald s’occupait de 36 personnes le jour et de 250 la nuit. Là encore, on comptait plus de malades graves que de blessés. Elle put entrevoir le terme de la guérilla avec la diminution du nombre de patients en mai ; on annonça la proclamation de paix à la fin du mois. En juillet, alors éprise de la vie militaire et des voyages, elle rentrait de nouveau chez elle. Des 12 soignantes canadiennes qui servirent en Afrique du Sud, Mlle Pope et Mlle Macdonald deviendraient, en 1906, les deux premières infirmières à temps plein du Permanent Army Medical Corps (futur Corps de santé de l’armée canadienne).

Et ensuite le Panamá

Pendant deux ans, Mlle Macdonald fit la navette entre New York (pour le travail) et Bailey’s Brook (afin de passer du bon temps à la maison), tout en souhaitant vivement retourner en zone de guerre. Elle essuya une déception quand, sans citoyenneté américaine, elle ne put se joindre aux 9 soignantes des États-Unis qui, en 1904, s’en allèrent au Japon pour servir dans la guerre russo-japonaise. Quelques mois plus tard, cependant, elle se vit offrir un poste tout aussi excitant : un emploi d’infirmière à Ancón (Panamá), du côté Pacifique du chantier du canal de Panamá, que les États-Unis contrôlaient et avaient l’intention de terminer. Tout comme en Afrique du Sud, sa formation en soins infirmiers lui permit d’assister à des événements internationaux d’envergure.

La construction du canal était un projet impérialiste américain, mené dans un style militaire. Mlle Macdonald se sentait donc à l’aise dans ce milieu de travail. Arpenteurs, ingénieurs, personnel d’intendance et médical, tous militaires, bâtissaient le canal, et nourrissaient, logeaient et gardaient modérément en santé l’immense effectif. La fièvre jaune, la malaria, la tuberculose, la dysenterie et l’entérite sévissaient malgré tout de façon omniprésente. Mlle Macdonald avait l’habitude de traiter ces maladies, de même que des cas, moins nombreux et généralement causés par des accidents, qui nécessitaient une intervention chirurgicale. Les soins infirmiers qualifiés faisaient partie des efforts de modernisation de l’ancien hôpital français d’Ancón, tout comme l’installation de l’électricité, de moustiquaires, d’une buanderie modernisée, d’une usine frigorifique, et du renouvellement de la literie. En dépit de l’équipement de pointe, il fallait encore lutter contre « les lézards, les scarabées et les chauves-souris, ainsi que mille autres choses [qui] défil[aient] partout dans [les] chambres », écrivit Mlle Macdonald à sa sœur en octobre 1904.

À Ancón, même la vie sociale prenait des airs militaires. Voulant éviter que des scandales ne touchent ses employés, l’Isthmian Canal Commission supervisait et organisait soigneusement l’équitation, la baignade, le camping et les divertissements prévus par les officiers supérieurs et leurs femmes. Mlle Macdonald, femme pleine d’entrain, se faisait courtiser par plus d’un admirateur ; ses lettres à sa famille piquèrent d’ailleurs la curiosité romantique de ses sœurs. Elle n’éprouva cependant aucune difficulté à bien se comporter, afin de respecter les attentes de la commission envers ses infirmières, et s’abstint de toute liaison amoureuse. Toutefois, elle ne put échapper à la malaria, qui la terrassa pendant une semaine en avril 1905, ni à la tristesse, qui l’assaillit à la mort de son père en février 1906. À la mi-avril, elle prit un long congé et rentra à la maison. Elle ne retourna pas à Ancón.

Infirmière militaire au Canada

Mlle Macdonald savait peut-être que quelque chose se préparait plus près de chez elle. Plus tôt en 1906, les Britanniques avaient renoncé au contrôle de la garnison de Halifax, y compris de son hôpital de 100 lits. Dans le cadre d’une série de réformes, l’armée canadienne décida d’y affecter une infirmière militaire (Mlle Pope). Une autre nomination suivit rapidement. À 33 ans, Mlle Macdonald décrochait enfin un emploi à temps plein au Canada qui lui permettait de faire ce qu’elle préférait : soigner des hommes au sein d’une hiérarchie médicale et militaire lui offrant sécurité, prestige et autorité. Elle exerça cette autorité sur les patients, sur les préposés masculins et, progressivement, sur les infirmières civiles à qui, comme le nota Edith Fanny Hudson, future infirmière militaire du Corps de santé de l’armée canadienne, elle enseignait « la routine et les principes éthiques des soins infirmiers militaires » pendant les stages d’un mois pour les aspirantes de la réserve du Service canadien des infirmières. Mlle Macdonald cherchait toujours l’amélioration : elle utilisait le vocabulaire de gestion scientifique en cours – « efficience et efficacité » – dans le but de revendiquer, par exemple, de meilleures conditions de travail pour les préposés.

L’intérêt de Mlle Macdonald pour la réforme la mena en Angleterre, en 1911, où elle effectua un voyage d’études pour observer les plans britanniques d’organisation et de mobilisation des infirmières militaires. Elle était à ce moment-là la seule infirmière militaire de l’hôpital militaire de Québec (où on l’avait affectée en 1909). Son grade de lieutenante la rendait admissible au programme. Surpris de recevoir une candidature féminine, mais sans doute impressionnés par l’initiative (et l’audace) d’une officière subalterne, les hauts responsables de l’armée donnèrent leur approbation.

En Angleterre de juin à la fin de décembre 1911, Mlle Macdonald étudia les services infirmiers britanniques. Elle renoua également avec des gens rencontrés en Afrique du Sud, dont Ethel Hope Becher et Emma Maud McCarthy, alors respectivement directrice générale des soins infirmiers et infirmière en chef du Queen Alexandra’s Imperial Military Nursing Service, qui supervisaient autour de 300 membres éparpillées dans des hôpitaux militaires britanniques au pays et à l’étranger. Mlle Macdonald remarqua un contraste évident dans la taille de l’effectif, ainsi qu’une différence importante : les infirmières militaires britanniques, contrairement aux Canadiennes, ne jouissaient pas du statut d’officière. De plus, Mlle Macdonald releva des divergences et des tensions entre le Queen Alexandra’s Imperial Military Nursing Service (service infirmier militaire permanent), le Territorial Force Nursing Service (force de réserve) et les Voluntary Aid Detachments (composés de bénévoles sans formation). Elle prit aussi connaissance des maintes réformes apportées au service de santé de l’armée conséquemment à l’expérience sud-africaine. Elle entrecoupa ces nombreux apprentissages d’activités sociales : elle assista au couronnement du roi George V dans les tribunes, joua les touristes avec une jeune cousine et visita les Highlands écossais de ses ancêtres. À Londres, son ample exposition aux manifestations des suffragettes confirma son hostilité à leur égard, probablement en raison de leurs tactiques plutôt que de la cause elle-même.

À la guerre, une fois de plus

La tête pleine d’idées, Mlle Macdonald retourna à ses fonctions d’infirmière à la garnison de Québec. Elle voulait qu’on reconnaisse les soins infirmiers militaires comme une spécialité, accessible seulement aux infirmières ayant reçu une formation professionnelle. Elle souhaitait multiplier le nombre de réservistes en augmentant les lieux d’instruction, ainsi que la durée et le contenu des programmes. Elle espérait de cette manière prévenir le flot de femmes non entraînées qui se porteraient volontaires pour soigner les soldats si la guerre éclatait, ce qui arriva en août 1914. Selon l’un des premiers ordres du quartier général des services médicaux militaires, on demanda à Mlle Macdonald de se présenter immédiatement à Ottawa pour mobiliser les infirmières militaires du Canada.

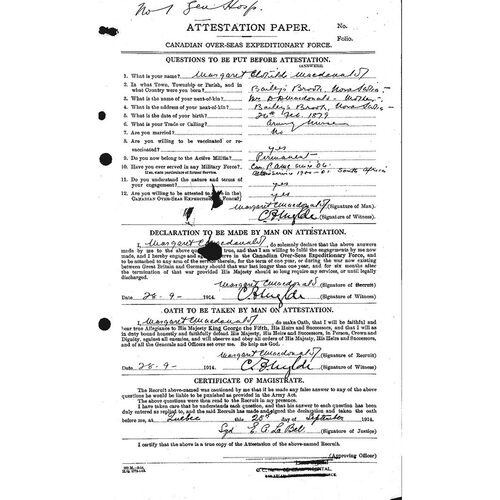

On supposait que le conflit et, par conséquent, le mandat de Mlle Macdonald se termineraient rapidement. Elle devait trouver, équiper et former 100 infirmières pour deux des cinq hôpitaux canadiens. Ces femmes partiraient outre-mer avec le premier contingent du Corps expéditionnaire canadien en octobre 1914. Le Corps de santé de l’armée canadienne ne comptant que cinq soignantes permanentes et à peine une cinquantaine de réservistes, elle faisait face à un défi de taille. Le millier de candidatures qui affluèrent à Ottawa lui compliquèrent encore plus la tâche. Mlle Macdonald exclut les femmes non qualifiées, mariées, en mauvaise santé, dépourvues de références, non sujettes britanniques ou trop vieilles. (Certainement consciente que, à 41 ans, elle dépassait la limite d’âge fixée à 38, elle veilla à ce que son attestation d’enrôlement officielle lui donne « l’âge apparent » de 35 ans.) Elle fit passer des entretiens aux candidates, évalua leur caractère, leur maintien et leur qualification, sélectionna des femmes d’un peu partout au Canada, et dut composer avec la pression inévitable exercée par d’influents politiciens pour qu’elle embauche les filles d’amis et d’électeurs importants. Elle équipa ensuite les personnes retenues, leur fournit une liste des règlements officiels pour les infirmières (fondés en grande partie sur ceux du Queen Alexandra’s Imperial Military Nursing Service), ajusta les règlements militaires (conçus à la base pour les hommes) et leur ordonna d’aller à Québec pour suivre leurs premiers cours ou recevoir une mise à niveau en soins infirmiers militaires. Puis, obéissant à de nouveaux ordres imprévus, elle les accompagna en Angleterre à bord du Franconia, en qualité d’infirmière en chef de l’Hôpital général canadien no 1.

À Londres, en attendant son déploiement, Mlle Macdonald prit conscience du caractère gigantesque de l’effort de guerre. On exigerait beaucoup plus du personnel médical que durant la guerre des Boers. Il y aurait plus de blessés, plus d’hôpitaux, plus de médecins, plus d’infirmières, et à tout cela s’ajouterait une complexité administrative et logistique. Mlle Macdonald ferait partie d’une bureaucratie de guerre naissante et contribuerait même à son élargissement. Elle devait effectuer le suivi de ses infirmières, les affecter à des postes, évaluer leurs conditions de travail, organiser leurs déplacements, approuver leurs demandes de congé, accroître leur nombre et assurer leur protection, leur sécurité, leur santé et leur bien-être. Ensemble, elles devaient toutes faire un travail impeccable et afficher un comportement irréprochable : il en allait de l’objectif de Mlle Macdonald, qui souhaitait voir les infirmières militaires considérées comme des professionnelles. Avec 100 soignantes à superviser dans deux établissements, elle pouvait réaliser cette tâche. Pressentant une augmentation massive des effectifs (on finirait par compter 2 800 infirmières dans 33 hôpitaux), elle suggéra bientôt l’ajout d’un palier administratif au service des soins infirmiers : à l’instar de la Grande-Bretagne, le Canada devait se doter d’une directrice générale et elle devait elle-même remplir ce rôle. Ses supérieurs militaires acquiescèrent.

Directrice générale des soins infirmiers

Au début de novembre 1914, Mlle Macdonald entra dans ses nouvelles fonctions : elle cessa de soigner les hommes et prit en main la gestion de femmes. Son titre de directrice générale s’accompagnait du grade de majore, ce qui constituait une première pour une femme dans l’Empire britannique. Elle touchait donc le même salaire que les autres majors (tous masculins) du Corps expéditionnaire canadien : 3 $ (et une indemnité de 1 $ pour les repas) par jour, 27,33 $ par mois pour l’hébergement, et une indemnité de déplacement supplémentaire lors de ses tournées d’inspection en Europe. L’armée assumait aussi ses frais de déplacement et d’uniforme. Elle avait ainsi les moyens de vivre aisément à Londres et de mettre de côté plus de la moitié de ses revenus mensuels.

Le titre et le grade de Mlle Macdonald, auxquels s’ajouta en 1916 la décoration de la Croix-Rouge royale, lui conféraient une position privilégiée tant dans l’armée que dans la haute société anglaise. À son bureau de Londres, elle avait un personnel de base de trois employées et relevait du directeur des services médicaux. Malgré les bouleversements occasionnés par la succession de trois supérieurs différents – Guy Carleton Jones, Herbert Alexander

Pendant cinq ans, Mlle Macdonald supervisa étroitement ses infirmières. Pour les habituer au travail, elle les envoyait d’abord dans des hôpitaux canadiens en Angleterre, plus nombreux qu’en France ou en Grèce. Elle savait que les soignantes étaient toujours prêtes à servir près de l’action : dans un grand hôpital général ou dans un hôpital militaire fixe plus petit (les deux situés bien loin des lignes de front), ou, mieux encore, dans un poste d’évacuation sanitaire à deux ou trois milles des combats. Pour ces dernières unités, Mlle Macdonald s’assurait que seules les meilleures infirmières obtiennent les affectations de six mois tant convoitées. En outre, elle devait tenir compte des souhaits des soignantes, des besoins de renfort des infirmières en chef et de la tendance des autorités britanniques à voler des Canadiennes pour leurs propres hôpitaux.

Mlle Macdonald portait également une attention particulière au bien-être de ses infirmières. Chaque fois que celles-ci se trouvaient à Londres, elles devaient rendre visite à leur directrice, qui évaluait leur état physique et mental. Au moindre doute, Mlle Macdonald ne tardait pas à leur donner congé, leur faire voir un médecin, les envoyer dans une demeure pour se reposer ou les affecter à un poste moins exigeant dans un établissement pour convalescents ou un navire-hôpital qui transportait des soldats blessés au Canada. Elle insistait pour qu’elles disposent régulièrement de temps libre, afin de s’adonner à des loisirs sains : la bicyclette, par exemple, ou la danse (ce qui contrariait les autorités anglaises des soins infirmiers, qui interdisaient cette activité). Par ailleurs, Mlle Macdonald faisait fréquemment des tournées pour inspecter les hôpitaux canadiens, les infirmières en chef et leur effectif. Rien ne lui échappait. Elle s’intéressait même à la vie amoureuse de son personnel. Elle n’avait cependant aucun contrôle sur la mort, et dut faire le deuil de quelque 40 infirmières, emportées par la maladie, ou tuées dans le bombardement de deux hôpitaux canadiens au printemps de 1918 et le torpillage du navire-hôpital canadien Llandovery Castle le 27 juin 1918 [V. Rena Maude McLean*].

Vie d’après-guerre

La fin graduelle des activités et le nettoyage d’après-guerre occupèrent Mlle Macdonald à Londres durant une année entière, soit jusqu’en novembre 1919. Contrairement à ses infirmières, démobilisées dès leur retour à la maison, elle détenait un poste permanent. Du moins le croyait-elle. Les officiers militaires au Canada connaissaient mieux son homologue nationale, Edith Catherine Rayside, directrice générale des infirmières militaires au pays depuis 1917 et elle-même démobilisée en juin 1920. Alors que ferait-on de Mlle Macdonald ? Ses supérieurs à Ottawa lui demandèrent d’écrire une histoire du service des soins infirmiers durant la guerre ; elle s’y appliqua pendant deux ans, en se butant sans cesse au silence gêné de ses infirmières. Elles avaient adoré leur travail, dont la discrétion faisait partie intégrante, et elles avaient survécu. Ainsi, comme la plupart des anciens combattants [V. Edward Turquand

À l’âge de 50 ans, la première directrice générale des infirmières militaires du Canada, qui avait mené une brillante carrière militaire et reçu les honneurs d’organisations féminines de partout au pays, retourna à sa maison familiale de Bailey’s Brook, afin d’adopter un mode de vie plus traditionnel, digne d’une citoyenne de classe moyenne en milieu rural. Mlle Macdonald prononça des allocutions publiques, demeura en relation avec ses collègues infirmières de guerre, fit quelques efforts de plus ici et là pour recueillir leurs souvenirs, accepta la présidence honoraire de l’Overseas Nursing Sisters’ Association of Canada, dévoila au Parlement d’Ottawa, en 1926, une plaque en mémoire des infirmières disparues et assista à des anniversaires militaires en costume d’apparat. En 1935, elle refusa une nomination pour le titre d’officière de l’ordre de l’Empire britannique, même si, en 1920, elle avait consenti à recevoir un doctorat honorifique de la St Francis Xavier University et la médaille Florence Nightingale du Comité international de la Croix-Rouge. En septembre 1939, le pays entrait à nouveau en guerre. À 66 ans, elle informa l’armée de sa disponibilité pour servir une fois de plus le Canada ; on ne retint pas sa candidature. Elle passa les années de conflit chez elle à Bailey’s Brook, où elle mourut en 1948, à l’âge de 75 ans.

Si elle avait été un homme, Margaret Clotilde Macdonald aurait sans doute connu une longue carrière maintes fois récompensée dans le domaine médical ou militaire (ou les deux). Elle emprunta la seule voie envisageable pour une femme dans l’armée moderne. Elle parvint ainsi à se forger une carrière et à développer la profession spécialisée d’infirmière militaire, mais il lui fut impossible de continuer à progresser après la réduction de l’effectif en temps de paix. Pendant quelques années, elle vécut l’expérience exaltante de ce qu’elle appelait l’« égalité des sexes », puis cela prit fin. Malgré tout, elle avait tiré le meilleur parti sur la scène internationale du petit rôle que lui avaient offert les entreprises impériales de la Grande-Bretagne et des États-Unis.

Ce texte s’appuie largement sur notre biographie intitulée Margaret Macdonald : imperial daughter (Montréal et Kingston, Ontario, 2005), qui contient de l’information supplémentaire et mentionne les sources que nous avons utilisées. Les lecteurs qui souhaitent en savoir plus sur les infirmières militaires du Canada pendant la Première Guerre mondiale peuvent également consulter l’ouvrage de K. E. Dewar, Called to serve : Georgina Pope, Canadian military nursing heroine (Charlottetown, 2018), et celui de Cynthia Toman, Sister soldiers of the Great War : the nurses of the Canadian Army Medical Corps (Vancouver et Toronto, 2016), ainsi que l’article de Dianne Dodd, « Canadian military nurse deaths in the First World War », Bull. canadien d’hist. de la médecine (Waterloo, Ontario), 34 (2017) : 327–363.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Susan Mann, « MACDONALD, MARGARET CLOTILDE (Clothilde) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/macdonald_margaret_clotilde_17F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/macdonald_margaret_clotilde_17F.html |

| Auteur de l'article: | Susan Mann |

| Titre de l'article: | MACDONALD, MARGARET CLOTILDE (Clothilde) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2024 |

| Année de la révision: | 2024 |

| Date de consultation: | 2 janv. 2026 |