Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

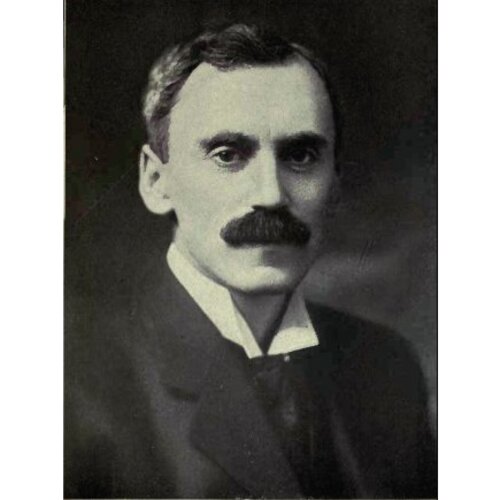

ROWELL, NEWTON WESLEY, avocat, laïque engagé, homme politique et juge, né le 1er novembre 1867 dans une ferme près de St John’s (Arva), Ontario, quatrième enfant et deuxième fils de Joseph Rowell et de Nancy Green ; frère de Sarah Alice Rowell* ; le 27 juin 1901, il épousa à Owen Sound, Ontario, Nellie Langford, et ils eurent trois fils et une fille ; décédé le 22 novembre 1941 à Toronto.

La famille Rowell était ancrée dans le mouvement réformiste modéré de Robert Baldwin* du Haut-Canada et dans le conservatisme social du méthodisme wesleyen britannique. Ces deux traditions façonnèrent la jeunesse de Newton Wesley Rowell et le guidèrent dans sa maturité. Son père, Joseph, agriculteur et prédicateur laïque méthodiste, était arrivé en 1842 de Cumberland, en Angleterre, avec sa femme et plusieurs enfants ; il s’était installé dans une ferme à St John’s, près de London. Il se remaria avec Nancy Green, de 20 ans sa cadette et fille aînée d’une famille d’origine anglo-irlandaise établie dans la région. Au début de 1883, après avoir passé six ans à l’école du village, Newton Wesley suivit un cours commercial accéléré à London. Puis il y travailla trois ans, dans le commerce de tissus, vêtements et articles de mercerie en gros d’un oncle. Sa grand-mère maternelle avait souvent régalé son auditoire de récits sur la façon dont son propre père, le réformiste Henry Coyne, avait mené la résistance contre les méthodes autocratiques de colonisation du « baron du lac Érié », Thomas Talbot*, mais s’était farouchement opposé à la rébellion de 1837-1838 [V. William Lyon Mackenzie*]. C’est ainsi que Newton Wesley reçut ses premières notions d’histoire. Des conférences au London Mechanics’ Institute et le programme de lectures à domicile du mouvement de Chautauqua l’aidèrent à réussir les examens du diplôme d’études secondaires en 1886. À l’époque, il était déjà résolu à devenir avocat.

Cet automne-là, Rowell, trop pauvre pour s’offrir des études universitaires, entra chez Fraser and Fraser. Étudier dans un cabinet juridique et y acquérir de l’expérience était alors la manière habituelle de faire son droit. À l’automne de 1890, il alla dans l’Ouest canadien recouvrer des créances pour des distributeurs d’outillage agricole de London. Après s’être rendu à Port Arthur (Thunder Bay) par les navires à vapeur des Grands Lacs, il continua jusqu’à Vancouver par le chemin de fer canadien du Pacifique. En revenant, il passa par les États-Unis. Au terme de ce voyage de trois mois, ce Haut-Canadien était devenu un Canadien animé de la vision d’un « nouvel Ontario » dans l’Ouest.

Rowell s’installa à Toronto au printemps de 1891 et se classa deuxième sur 40 aux examens de la Law Society of Upper Canada. Admis au barreau, il entra au cabinet d’Isidore Frederick Hellmuth, un des plus distingués avocats de la province. Au début, le droit immobilier et le droit des sociétés furent ses principaux champs de pratique. Dans l’un de ses premiers litiges, il affronta Britton Bath Osler*. Parmi les autres avocats qui travaillaient alors à Toronto, il y avait Samuel Hume Blake*, Ebenezer Forsyth Blackie Johnston* et Zebulon Aiton Lash*.

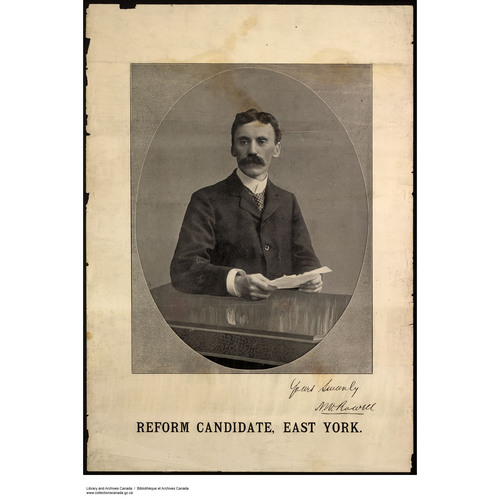

En même temps qu’il se faisait un nom dans sa profession, Rowell acquérait de l’influence au sein de l’Église méthodiste et du Parti libéral. Désigné prédicateur laïque en novembre 1889, il fut élu en 1892 délégué laïque à la Conférence de Toronto de cette église ; jamais un homme aussi jeune n’accéda à cette fonction. On le sollicitait beaucoup en tant que prédicateur laïque et défenseur du mouvement de tempérance. Même s’il avait une voix plutôt fluette et si, dans certains cercles, il avait la réputation d’être trop sérieux et d’avoir la manie des statistiques, il savait être maître de son auditoire dans diverses circonstances. À un banquet d’honneur tenu en 1896 pour souligner le départ de sir Oliver Mowat* du poste de premier ministre de la province, il prit la parole au nom des jeunes libéraux. Il se présenta aux élections fédérales du 7 novembre 1900 dans une circonscription de la région torontoise, York East, mais subit la défaite aux mains du conservateur William Findlay Maclean*. La participation du Canada à la guerre des Boers fut l’un des thèmes dominants de ces élections. Sir Wilfrid Laurier*, premier ministre du pays, affirmait que l’envoi de volontaires en Afrique du Sud ne créerait pas de précédent. Rowell était d’avis contraire, mais n’en souffla pas mot en public. Il croyait que participer au conflit permettrait au Canada de montrer son importance croissante au sein de l’Empire et que le fait que des soldats anglophones et francophones combattaient côte à côte pourrait faire tomber les barrières culturelles. Ironie du sort, l’acrimonie suscitée entre les deux groupes linguistiques par l’attitude et les déclarations du député fédéral québécois Joseph-Israël Tarte* nuisit à sa campagne.

Nellie Langford, diplômée de la Victoria University de Toronto en langues modernes en 1896, admira la façon dont Rowell accepta sa défaite électorale. Elle était la fille du révérend Alexander Langford, chez qui Rowell était le bienvenu depuis quelques années. Mariés en juin 1901, ils passèrent leur lune de miel en Grande-Bretagne, où ils visitèrent des lieux d’intérêt religieux et littéraire. En septembre, ils étaient à Londres pour la troisième conférence méthodiste œcuménique. Devant des délégués venus des quatre coins du monde, Rowell prononça un discours passionné sur la mission du méthodisme canadien, qui consistait à relier les Britanniques et les Nord-Américains, « les deux grandes branches de la race anglo-saxonne [...] unies dans le dessein d’évangélisation mondiale que leur a assigné la Providence ». Ce congrès lui donna l’occasion de rencontrer des dirigeants ecclésiastiques et d’assister à des débats sur la manière dont les méthodistes devaient exprimer leurs préoccupations sociales dans une société industrielle. Peu après son arrivée à Toronto, Rowell avait commencé à œuvrer à la Fred Victor Mission, qui assistait et évangélisait les pauvres, surtout grâce à l’apport financier de Hart Almerrin Massey*. En outre, il avait pris part à la lutte contre la circulation des tramways le dimanche, qui s’était finalement soldée par un échec en 1900. Il était devenu surintendant de l’école du dimanche à l’église Metropolitan peu après son mariage. À la Conférence générale de 1902, il rejeta tout changement à la discipline méthodiste, qui proscrivait la danse, les jeux de cartes et la fréquentation des théâtres, et il s’opposa à ce que l’élection des femmes aux tribunaux ecclésiastiques soit facilitée. La foi occupait une grande place dans la maison qu’il avait bâtie en 1904, dans le chic quartier de Rosedale. Les Rowell faisaient la prière en famille avant le petit déjeuner et, le dimanche soir, Newton Wesley racontait des épisodes de la Bible à ses enfants, William Langford et Mary Coyne. Ils trouvèrent du réconfort dans leurs certitudes religieuses après la mort subite et inexplicable du deuxième fils, Edward Newton, à l’âge de sept mois, en 1908.

Dans sa carrière d’avocat, les choses allaient fort bien pour Rowell. Nommé conseiller du roi en 1902, il était devenu l’année suivante l’associé principal de son propre cabinet, Rowell, Reid, and Wood. La plupart de ses dossiers portaient sur les intérêts d’entreprises financées par du capital américain investi dans le Nord ontarien. Certaines de ces entreprises étaient très proches du Parti libéral. Rowell avait joué un rôle essentiel dans la restructuration des compagnies de l’entrepreneur Francis Hector Clergue*, qui s’était faite par la création de la Consolidated Lake Superior Corporation. Par la suite, il représenta le gouvernement de l’Ontario au conseil d’administration de cette société mère. Solicitor de l’Algoma Central Railway Company et de la Nipigon Pulp and Paper Company, il avait défendu en 1907-1908 les procédures d’expropriation de la municipalité de Kenora contre la Keewatin Power Company et la Hudson’s Bay Company.

Au début de 1909, Rowell engagea une polémique contre le surintendant général de l’Église méthodiste et président du conseil d’administration de la Victoria University, Albert Carman*. La question était de savoir si George Jackson, ministre méthodiste de Grande-Bretagne, était qualifié pour enseigner la Bible anglaise. Rowell et Joseph Wesley Flavelle* avaient été de ceux qui, en 1906, avaient fait venir Jackson au Canada pour qu’il desserve la riche congrégation de fidèles de l’église Sherbourne Street [V. Nathanael Burwash*]. Tout comme d’autres membres du conseil d’administration de l’université, les deux hommes accueillaient favorablement la position de Jackson sur la Bible, à savoir qu’elle révélait la vérité spirituelle et n’était pas un ouvrage d’histoire ni de science. Durant 18 mois, Rowell se prépara pour « l’affaire Jackson » avec autant de soin que s’il allait défendre un client. À la Conférence générale de 1910, lui-même, d’autres partisans de Jackson et l’étude critique de la Bible l’emportèrent. Sa crainte la plus immédiate avait été qu’« une controverse théologique stérile » nuise au congrès national du Laymen’s Missionary Movement du Canada, tenu à Toronto du 31 mars au 4 avril 1909. Rowell était l’âme de ce mouvement et, au congrès, il avait déclaré devant environ 4 000 personnes que le Canada détenait une mission providentielle dans l’évangélisation du monde. En juin 1910, il s’était rendu à Édimbourg à titre de délégué à la Conférence internationale des missions, le plus gros rassemblement œcuménique de l’histoire de la chrétienté.

On avait rarement vu Rowell sur les tribunes politiques depuis la défaite du gouvernement libéral de George William Ross* en Ontario en 1905, mais il s’était livré à une grande réflexion sur l’évolution de la politique. Un événement le poussa à agir : la conclusion d’une entente sur le libre-échange des produits naturels entre le Canada et les États-Unis, annoncée par Laurier aux Communes le 26 janvier 1911. Par crainte que la réciprocité en vienne à s’appliquer aussi aux produits manufacturés, d’influents hommes d’affaires libéraux, tels sir Byron Edmund Walker* et John Craig Eaton*, s’insurgèrent. Aux élections fédérales de septembre, Rowell sillonna l’Ontario pour vanter les mérites de l’entente. Il soutenait sans réserve une autre décision de Laurier, soit l’organisation d’une marine à laquelle la Grande-Bretagne pourrait recourir avec le consentement du Parlement canadien. En octobre, après la déroute des libéraux fédéraux, le premier ministre conservateur de l’Ontario, sir James Pliny Whitney*, appela les électeurs aux urnes. Des accusations de scandale avaient poussé le chef de l’opposition provinciale, Alexander Grant MacKay, à brusquement démissionner. Les libéraux se tournèrent donc vers Rowell, réputé incorruptible. Il accepta le poste à la condition que le parti soit prêt à « adopter une position progressive à propos de la tempérance et d’autres questions de réforme sociale ». Avec à-propos, la presse compara le nouveau leader à « Moïse dans le désert ». Le 11 décembre, il remporta aisément la victoire dans la circonscription d’Oxford North. Son parti obtint 20 autres sièges, ce qui représentait un gain de deux.

Devenu chef de l’opposition, Rowell entreprit de réorganiser le parti. Il pouvait compter sur l’avis et le soutien financier considérable d’un groupe qui comprenait Alfred Ernest Ames*, Edward Rogers Wood, James Henry Gundy*, William Edward Rundle, Frederick Herbert Deacon et l’éditeur du Toronto Daily Star, Joseph E. Atkinson, tous des méthodistes. Les libéraux ne pouvaient guère que critiquer les mesures du gouvernement Whitney, par exemple le Règlement 17, qui limitait l’enseignement du français dans les écoles [V. Philippe Landry*], et la loi sur l’indemnisation des accidents du travail. Pendant les élections de juin 1914, le Parti libéral, mieux dirigé, choisit Abolish the bar (Abolissons les bars) comme slogan. Rowell déclara que la lutte se déroulait entre les « organisations chrétiennes » et « la ligue des marchands d’alcool ». Le scrutin donna aux libéraux seulement quatre sièges de plus. Tant que les riches pouvaient boire dans leurs cercles privés, la plupart des ouvriers ontariens n’étaient pas prêts à renoncer à leur bière en échange de promesses de sécurité sociale. Ils ne souhaitaient pas non plus que le droit de vote soit accordé aux femmes - qui, croyait-on, favorisaient la prohibition. Pourtant, un peu plus de deux ans après, l’Ontario Temperance Act, sanctionné à l’unanimité, interdirait toute vente d’alcool. Puis, en février 1917, le gouvernement de sir William Howard Hearst donnerait aux femmes le droit de voter, mais non de siéger au Parlement, comme l’aurait permis une motion présentée par Rowell.

Le motif de l’interdiction de la vente d’alcool et de l’octroi du suffrage féminin n’avait rien de bien mystérieux. Quelques semaines après les élections de 1914, le Canada, se joignant à la Grande-Bretagne, avait déclenché les hostilités contre l’Allemagne. Pour encourager l’effort de guerre de l’Ontario, Rowell prit part à la création d’agences bipartisanes. Dans ses discours, il répétait que l’on ne pouvait demander aux ouvriers de sacrifier leur vie sans leur donner des raisons d’espérer un meilleur sort dans la société d’après-guerre que dans la société d’alors, où 65 % de la population détenait seulement 5 % de la richesse. La réaction initiale du Canada au conflit lui parut remarquable, mais avec le temps, le recrutement devint plus difficile, surtout au Québec. Au début de 1916, le premier ministre du pays, sir Robert Laird Borden*, annonça que l’effectif des forces armées serait porté à 500 000 hommes. Rowell s’en réjouit. Laurier avait accepté que la législature soit prolongée d’un an pour éviter des élections. La province de Québec n’avait pas du tout la même attitude devant le recrutement et la guerre que le reste du Canada ; un scrutin aurait exacerbé les tensions.

Un groupe de libéraux torontois souhaitait que Rowell aille évaluer la situation en Grande-Bretagne. Sous la direction de Peter Charles Larkin*, ils réunirent la somme nécessaire pour un voyage de deux mois. Bien que, pour des raisons personnelles, Rowell ait été réticent à partir - son troisième fils, Frederick Newton Alexander, n’avait que six semaines et Nellie n’était pas remise de l’accouchement -, il s’embarqua pour Londres à la fin de juin. Dans cette ville et à Paris, il obtint de l’information directe sur l’effort de guerre britannique et français. En outre, il se rendit sur le front. Il remit son long rapport en septembre, sans grand espoir de voir le premier ministre procéder au « changement radical » dont son gouvernement avait besoin pour que « l’indécision, l’incapacité et la corruption » cessent de nuire à la poursuite des hostilités. Borden, occupé à résoudre les problèmes causés par le ministre de la Milice et de la Défense, sir Samuel Hughes*, ne se montra pas très réceptif. Cependant, Rowell s’abstint de toute critique publique. Il était convaincu que, pour être efficace, l’effort de guerre nécessitait la collaboration de toutes les parties. Après de multiples tentatives en vue de persuader Laurier puis des libéraux ontariens, tel George Perry Graham, de former une coalition, Rowell accepta finalement, sur l’invitation de Borden et juste avant l’annonce de la formation d’un gouvernement d’union le 13 octobre 1917, d’en faire partie lui-même. Il avait insisté pour que d’influents libéraux de l’Ouest et des Maritimes y adhèrent aussi. Parmi ceux qui se laissèrent convaincre, il y avait James Alexander Calder*, Thomas Alexander Crerar*, Arthur Lewis Watkins Sifton*, Frank Broadstreet Carvell* et Alexander Kenneth MacLean. Malheureusement, on ne trouva aucun libéral francophone du Québec pour soutenir la conscription. Si certaines gens s’interrogèrent sur les motifs de Rowell (ils doutaient que les principes et les orientations puissent être plus importants que le parti), les libéraux torontois qui le soutenaient firent bloc derrière lui. Ils avaient cru préparer un futur premier ministre, mais ils comprirent qu’il avait peut-être compromis son avenir politique en approuvant la conscription, entrée en vigueur en août.

Rowell entra au gouvernement d’union à titre de président du Conseil privé - fonction habituellement exercée par le premier ministre - et de vice-président du comité de guerre, dont Borden était le président nominal. Il avait donc comme responsabilité première l’organisation de l’effort de guerre, y compris l’application de la conscription. Dans les premiers temps, il compta beaucoup sur les conseils de son grand ami Rundle, président de la National Trust Company. Tous deux entendaient bien montrer que le nouveau gouvernement, comme le réclamait le Globe de Toronto, avait la volonté de « poser une main ferme sur la machine de la grande entreprise et de la faire travailler pour l’État », même si Flavelle avait déjà rendu la Commission impériale des munitions extraordinairement productive.

Une fois des élections convoquées pour le 17 décembre, Rowell eut moins de temps à consacrer au comité de guerre. Décider qui serait candidat unioniste en Ontario était très difficile : à la dissolution de la Chambre, les conservateurs détenaient 70 sièges dans cette province et les libéraux, 12. Rowell s’attaqua au problème avec John Dowsley Reid*. Tout comme Borden, Rowell s’était sincèrement engagé en faveur de l’égalité dans la représentation des partis, mais il mit du temps à se rendre compte que cette détermination était rarement partagée au niveau local. Il décida de se présenter dans Durham, à l’est de Toronto, où le député conservateur sortant, Robert Alexander Mulholland, accepta de ne pas être candidat en échange de la promesse d’une nomination au Sénat. Au cours de cette campagne impitoyable et qui sema la discorde, l’éloquence de Rowell atteignit des sommets. Il déclara être prêt à accepter n’importe quelle étiquette politique si cela pouvait aider les hommes qui « combatt[aient] pour le Canada et vers[aient] leur sang dans les champs de France et de Flandre ». « [L’]avenir du Canada, l’avenir de notre Empire et la cause de la liberté humaine » étaient entre les mains des électeurs, dit-il. « C’est la lutte de la foi païenne contre la chrétienne [...] Par son vote, un homme révèle ce qu’il est à son Dieu. » Sanctionnée en septembre, la Loi des élections en temps de guerre [V. Arthur Meighen*] avait donné le droit de vote aux femmes de la famille immédiate des membres actifs des forces armées. Par contre, malgré la désapprobation de Rowell, elle avait privé de ce droit les sujets originaires d’un pays ennemi naturalisés à compter de 1902, sauf s’ils avaient des proches parents de sexe masculin combattant outre-mer. L’Église méthodiste, qui multipliait en chaire les appels au recrutement, appuyait avec force la conscription des hommes et de la richesse et citait en exemple Rowell, libéral patriote. Les résultats du scrutin témoignèrent d’une division inégalée entre francophones et anglophones : les unionistes occupaient 153 sièges et les libéraux de Laurier en disposaient de 82, tous au Québec, sauf 20. Élu dans Durham avec une majorité confortable, Rowell déclara que si, désormais, les Canadiens français étaient prêts à se battre pour leur pays, le Canada serait uni comme jamais.

Au moment de l’ouverture du nouveau Parlement, le 18 mars 1918, Rowell avait déjà reçu, de son médecin, l’ordre de ralentir son rythme de vie ; un surmenage chronique avait rendu sa santé encore plus fragile. Pendant le débat en réponse au discours du trône, il dut quitter les Communes pour rentrer chez lui, épuisé. Alors, dans une diatribe d’une durée de deux heures, Charles Murphy*, Irlandais catholique et ex-membre du cabinet Laurier, s’acharna à démolir la carrière de Rowell. Il accusait principalement celui-ci de « conspiration » dans le but de renverser Laurier au nom d’un « culte du christianisme mercantile ». Le but de Murphy était évident : affaiblir l’influence de Rowell, l’écarter de la scène politique d’après-guerre et s’assurer que la division au sein du Parti libéral, à la fois sur le plan national et provincial, serait permanente. Rowell décida de ne pas gaspiller son énergie à lui répliquer. Tout ce qui comptait, c’était la poursuite des hostilités. La priorité était de mettre en application la Loi concernant le service militaire. Malgré les émeutes survenues à Québec du 28 mars jusqu’à la nuit du 1er au 2 avril [V. Georges Demeule* ; François-Louis Lessard*] et le mécontentement que les méthodes d’octroi d’exemptions suscitaient partout ailleurs, le gouvernement soutenait que la loi était appliquée avec impartialité. De retour au comité de guerre, Rowell réclama une plus grande coopération du mouvement syndical. La réponse fut tiède. La mobilisation volontaire de l’industrie ne se révéla pas plus facile. Toutefois, la création de la Commission du commerce en temps de guerre et la nomination d’une mission canadienne de guerre à Washington étaient des signes prometteurs. Son serment de taxer lourdement les bénéfices des entreprises mit en rage certains de ses amis, dont Gundy, courtier en valeurs et membre de la commission depuis peu, qui résista à la détermination de Rowell de taxer à 11 % les investissements des grossistes en viande. Leur ami commun, Flavelle, nouvellement décoré du titre de baronet, avait affirmé lui aussi que ce pourcentage était trop élevé. Pourtant, une commission royale d’enquête avait conclu que, en 1916, l’entreprise de Flavelle, la William Davies Company, réalisait un bénéfice de 80 % sur les ventes de viande à la Grande-Bretagne - bénéfice qui, selon Flavelle, était attribuable à une augmentation du volume. En mars 1918, un arrêté en conseil limita les bénéfices des grossistes au pourcentage proposé par Rowell. Les hausses d’autres taxes aux entreprises et de l’impôt sur le revenu des particuliers furent moins élevées qu’il l’avait suggéré. Conscient du mécontentement croissant des travailleurs, il avait espéré niveler les sacrifices financiers exigés par la guerre. Cependant, à titre de président d’un comité spécial des Communes sur les pensions des anciens combattants, il eut la satisfaction de voir acceptée une échelle de prestations plus généreuse que celle accordée par toute autre puissance alliée. Il applaudit aussi la décision du gouvernement d’intégrer à la Commission du service civil les 35 000 employés fédéraux travaillant à l’extérieur de la capitale fédérale. C’était, déclara-t-il, « la [réforme] la plus radicale [d’une fonction publique...] jamais réalisée d’un seul coup dans un pays ». Cette mesure, tout comme l’extension de la compétence de la Commission de ravitaillement à tous les services gouvernementaux, constituait une étape vers l’élimination du favoritisme. Rowell se réjouit également que le Parlement demande à la couronne de ne plus conférer de titres héréditaires à des Canadiens, sauf avec le consentement du cabinet fédéral [V. William Folger Nickle*].

Le 27 mai 1918, Borden s’embarqua à New York afin d’aller assister à des réunions du cabinet impérial de guerre et à la Conférence impériale de guerre à Londres. Rowell, Calder et Meighen l’accompagnaient. Le premier ministre souhaitait ainsi montrer l’importance qu’il accordait à une égale représentation des conservateurs et des libéraux, et il appréciait les connaissances de Rowell sur les affaires étrangères. Rowell prit le chemin du retour à la fin de juillet après avoir visité les troupes canadiennes en France et consacré des semaines de dur labeur à la collecte de renseignements. Borden, conclut-il, avait vu juste : les hommes politiques, fonctionnaires et généraux britanniques n’avaient guère de leçons à donner à leurs homologues canadiens sur la façon de mener une guerre ou de diriger un empire. La contribution du Canada à la guerre était un puissant argument en faveur de la modification de la structure impériale.

Entre le départ de Rowell et son retour, l’agitation avait grandi au Canada. Au cours d’un voyage dans l’Ouest du pays, il constata que le gouvernement inspirait partout de l’hostilité, quand il inspecta le travail de la Gendarmerie royale à cheval du Nord-Ouest, placée sous l’autorité du Conseil privé. Elle avait reçu le mandat d’appliquer une interdiction contre des organisations qui préconisaient le renversement du gouvernement ou l’élimination de la propriété privée. La liste de ces organisations avait été établie en l’absence de Rowell. Il eut du mal à faire comprendre à certains de ses collègues, entre autres Charles James Doherty*, ministre de la Justice, et Charles Hazlitt Cahan, que le Parti social-démocrate du Canada ressemblait au Parti travailliste de Grande-Bretagne, qu’il ne menaçait pas la société et qu’il ne devait pas être interdit. Son point de vue finit par triompher.

Le 11 novembre 1918, jour de l’armistice, Rowell, à titre de président du Conseil privé, dirigea l’office d’action de grâce sur la colline parlementaire. Borden était déjà reparti pour l’Europe afin de veiller à ce que le Canada ait son mot à dire dans la conclusion de la paix. Devant la foule jubilante et recueillie, Rowell affirma : « Aujourd’hui marque la fin de l’ordre ancien et l’aube de l’ordre nouveau. C’est le jour du couronnement de la démocratie. » Dans les quelques semaines qui suivirent, il prononça des discours louangeurs sur « l’ordre nouveau » qui serait symbolisé par la « défense des faibles dans toutes les sphères de la vie » par les gouvernements et une coopération beaucoup plus étroite entre le patronat et la main-d’œuvre. Bon nombre de ses collègues conservateurs au cabinet, tel le ministre des Finances, sir William Thomas White*, n’étaient guère emballés par un tel programme, qui comprenait des subventions au logement, la promotion de la santé et une amélioration de l’aide à l’éducation. Les conservateurs méthodistes s’alarmèrent encore davantage quand leur Église se mit à s’exprimer comme si elle était devenue une organisation socialiste. Le rapport du comité de l’évangélisation et du service social, par exemple, avait recommandé une plus grande participation des travailleurs à la gestion de l’industrie, un régime national d’assurance-vieillesse et l’étatisation des richesses naturelles.

Le gouvernement ne pouvait prendre de grandes décisions avant que Borden soit rentré de Grande-Bretagne, où il défendait l’autonomie du Canada. Rowell approuvait tout à fait sa position. Il avait d’abord eu une opinion plutôt mitigée au sujet du premier ministre, mais, depuis son entrée au cabinet, il s’était ravisé. Leur collaboration était bonne ; ils partageaient une même conception de la place du Canada au sein de l’Empire. Borden comptait sur Rowell pour définir une bonne partie de ce que ferait le gouvernement en matière de politique intérieure. En l’absence du premier ministre, Rowell eut la tâche peu enviable d’expliquer à un cabinet divisé et à une population sceptique pourquoi le Canada participait à une opération impériale en Sibérie par l’envoi de 4 000 soldats placés sous le commandement de James Harold Elmsley. Rowell changea d’avis sur le bien-fondé de cette intervention obscure, mais ce fut tout de même surtout lui qui, une fois Borden de retour au pays, dut continuer à la justifier par l’entremise du département de l’Information publique, une composante du bureau du Conseil privé créée à la fin de 1917.

En juin 1919, les travailleurs de Winnipeg montrèrent clairement la force de leurs revendications en faveur d’un monde meilleur en faisant une grève générale, la plus grosse manifestation de l’histoire ouvrière du Canada [V. Mike Sokolowiski*]. Bien connu pour sa sympathie à l’endroit des ouvriers, Rowell se trouva dans une position très délicate. Il loua les intentions démocratiques et respectueuses des lois de la majorité des grévistes et de leurs dirigeants, mais il fit également écho aux craintes du milieu des affaires de Winnipeg, à savoir que les meneurs de la grève étaient gagnés aux idées bolcheviques du One Big Union et qu’une grande révolution se tramait dans l’Ouest canadien. La grève fut remarquablement paisible, mais il y eut un court épisode de violence, et Rowell défendit le recours à la Gendarmerie royale pour restaurer l’ordre. Les libéraux du Québec, en particulier Lucien Cannon et Ernest Lapointe, ne manquèrent pas de le blâmer pour ce désordre temporaire et le moyen de répression employé. À l’automne de 1919, Rowell eut l’occasion de promettre de meilleures relations entre patrons et ouvriers sur la scène internationale. Avec le ministre du Travail, Gideon Decker Robertson*, il prit la parole au nom du gouvernement du Canada à la conférence inaugurale de l’Organisation internationale du travail à Washington. Il y croisa le fer avec le méthodiste conservateur Silas Richard Parsons*, représentant du milieu canadien des affaires et ennemi de toute collaboration avec les syndicats. La politique du travail relevait du gouvernement et le Canada n’avait pas à se plier aux décisions américaines, fit clairement valoir Rowell.

Dès la fin de l’été de 1919, le gouvernement fédéral avait créé le premier ministère canadien de la Santé. Rowell, en qualité de ministre, était chargé de l’organiser. Cette entité n’était qu’une pâle copie du ministère du Bien-être social dont il avait rêvé. Des deux côtés de la Chambre, les députés avaient fait barrage à de « vagues » dispositions législatives qui auraient étendu l’influence d’Ottawa dans des champs de compétence provinciale. Le scénario se répéta au comité du cabinet sur le logement, présidé par Rowell : en fin de compte, le gouvernement fédéral n’eut que le pouvoir de conseiller les provinces. Rowell ne réussit pas non plus à convaincre ses collègues de la nécessité d’aider financièrement les anciens combattants à poursuivre des études universitaires interrompues pour service de guerre, ni du besoin de prolonger au delà du 31 décembre 1919 l’application des mesures fédérales sur la prohibition adoptées en 1916. (En 1920, la Colombie-Britannique autoriserait dans une certaine mesure les ventes d’alcool, et d’autres provinces feraient de même par la suite.)

Le 1er juillet 1920, Borden annonça sa retraite. Meighen lui succéda à titre de premier ministre et chef conservateur. Rowell estimait que le gouvernement d’union avait fait sanctionner « plus de lois vraiment progressistes [...] que tout autre gouvernement dans l’histoire du Canada » et qu’il ne pourrait pas faire partie du nouveau gouvernement. Entrevoyant que les idées conservatrices domineraient et que son attitude envers la réforme sociale serait jugée trop « radicale », il n’eut aucune difficulté à résister aux instances de Meighen, qui le pressait de faire partie de son gouvernement, qui prit le nom de Parti libéral et conservateur national. Rowell démissionna le 10 juillet, à l’entrée en poste de ce nouveau gouvernement. Quelques jours plus tard, il prit le bateau avec Nellie pour des vacances en Angleterre. Puis, leurs plans changèrent complètement quand le sous-secrétaire d’État aux Colonies, Leopold Charles Maurice Stennett Amery, leur proposa un voyage d’agrément dont il réglerait tous les détails et qui les mènerait en Afrique du Sud et dans les colonies britanniques d’Afrique orientale. Après avoir passé trois mois à observer des paysages neufs, diverses formes de gouvernement, les relations raciales et des missions chrétiennes, Rowell, à l’invitation de Meighen, rejoignit sir George Eulas Foster* et Doherty à Genève en vue de représenter le Canada à la première assemblée de la Société des nations en novembre.

Tandis qu’il se préparait pour son rôle sur la scène internationale, Rowell ne s’était jamais senti « moins [...] enclin à dire d’une nation quelconque qu’elle [était] appelée par Dieu à mener le monde ». Il en vint à estimer que les principaux obstacles à la paix étaient l’instabilité engendrée par la Révolution russe, le refus des États-Unis d’adhérer à la Société des nations et les réparations excessives imposées à l’Allemagne. Il ne tarda pas à se distinguer à l’assemblée de la société. Au cours d’un effort considérable pour affirmer l’autonomie du Canada et protéger les intérêts de nations moins puissantes, il déclara - ce qui galvanisa l’auditoire - que la politique européenne avait « plongé ce monde dans le sang [...] Cinquante mille Canadiens ensevelis en France et en Flandre est ce que le Canada a payé pour une diplomatie à l’européenne. » Cette rhétorique offensa bien des Européens, mais rehaussa le prestige de Rowell au pays, surtout après que les grands journaux britanniques et la presse américaine l’eurent classé parmi les « huit ou dix figures dominantes » de l’assemblée. Rowell affirmerait avec certitude que les plus grandes réussites de la Société des nations étaient la création de la Cour permanente de justice internationale et celle de l’Organisation internationale du travail.

Au début de 1921, Rowell revint dans son ancien cabinet juridique et il consolida ses relations avec le milieu des affaires. En 1925, il deviendrait président de la Toronto General Trusts Company. Toujours député fédéral, il conseillait Meighen en privé et rappelait aux Communes l’importance de la Société des nations. Lucien Cannon s’en prit de nouveau à lui : cette fois, il l’accusait d’encourager le Canada à se mêler de choses qui ne le regardaient pas. Lorsque Rowell fit valoir l’urgence de nommer un ambassadeur à Washington, il fut accueilli par plus de « canadianisme étriqué », venant cette fois de William Stevens Fielding*. Irrégulièrement présent en Chambre, Rowell passait beaucoup de temps à sillonner le pays pour parler des affaires internationales et exposer sa conception du rôle du Canada. Il tenait en particulier à mobiliser des appuis pour la Société des nations, ce qui l’amena à mettre sur pied la League of Nations Society in Canada et à participer à son financement. Avec le temps, cette ligue aurait des sections de Halifax à Victoria. Principalement en reconnaissance de son dévouement envers la Société des nations, la University of Toronto lui décerna un doctorat honorifique en juin 1921. En novembre, il y donna une série de conférences, les Burwash Memorial Lectures, organisées en hommage à Nathanael Burwash. Comme toujours, il visait autant à inspirer qu’à instruire. Présenté dans une perspective historique, son principal propos était que la Société des nations réussirait dans la mesure où serait reconnue la nécessité absolue d’une organisation politique transnationale pour la paix dans le monde et la survie de l’humanité. L’Église chrétienne avait une responsabilité particulière dans la promotion de solutions aux problèmes internationaux, surtout par le travail missionnaire en éducation et en médecine. Ses conférences parurent à Toronto en 1922 sous le titre The British empire and world peace.

Aucun honneur ne pourrait dissiper le plus grand chagrin de la vie de Rowell. Au printemps de 1923, son fils William Langford, étudiant en arts et athlète à la Victoria University, mourut de septicémie. Il projetait de faire son droit et d’entrer au cabinet de son père. Dans sa réponse à la lettre de condoléances de sir John Stephen Willison*, Rowell dit trouver du réconfort dans sa foi et dans le devoir de continuer à « aider tous ceux que l’on peut ».

Comme il œuvrait au sein de son Église, Rowell avait, dès les premières années du siècle, pris part à des discussions sur la fusion des Églises méthodiste, presbytérienne et congrégationaliste. En 1904, il avait été nommé à leur premier comité mixte. En 1925, il fut le principal laïque à participer à la création de l’Église unie du Canada. Selon lui, elle renforcerait le protestantisme au pays et améliorerait l’efficacité du travail missionnaire à l’étranger. Non seulement fit-il beaucoup de travail juridique en faveur de la fusion, mais il s’adressa à des assemblées dans plusieurs centres ontariens. Il présiderait le comité de l’Église sur la paix et la guerre, au troisième Conseil général, tenu à Winnipeg à l’automne de 1928, le comité insisterait, dans son rapport, sur la responsabilité de tout chrétien de favoriser la paix.

À la suite des élections de décembre 1921, Rowell avait observé, en coulisse, le premier ministre libéral William Lyon Mackenzie King apprendre à diriger un gouvernement minoritaire qui dépendait de la province de Québec et du nouveau Parti progressiste, issu d’une coalition entre agriculteurs et ouvriers. Après avoir remporté une confortable majorité au scrutin de septembre 1926, King proposa de nommer Rowell ministre des Douanes pour qu’il fasse le ménage au ministère des Douanes et Accises, frappé par de graves scandales [V. Jacques Bureau*]. Cependant, King s’empressa de retirer son offre après que des conseillers libéraux ontariens lui eurent fait part de leurs doutes quant à la possibilité pour Rowell de remporter un siège quelconque en Ontario : les catholiques francophones et irlandais, les Allemands, les antiprohibitionnistes, les anticonscriptionnistes et les presbytériens qui n’avaient pas adhéré à l’Église unie lui refuseraient leur suffrage. King nota que Rowell « fit preuve d’une très bonne attitude » et qu’il accepta d’être conseiller juridique de la commission qu’il chargerait d’enquêter sur le ministère. À l’automne, pendant que Rowell exerçait cette fonction, le premier ministre prit part, à Londres, à la Conférence impériale à l’issue de laquelle l’empire devint un commonwealth de nations autonomes. Rowell approuva cette conclusion. Il serait également satisfait du rapport de la commission, déposé au début de 1928. Le document contenait des propositions sur la réorganisation du ministère des Douanes et recommandait la fermeture des maisons d’exportation d’alcool.

Plusieurs fois, en l’absence de Borden, Rowell avait agi à titre de secrétaire d’État aux Affaires extérieures. Le sous-secrétaire, sir Joseph Pope*, dit de lui : « [il est] le meilleur [secrétaire] sous l’autorité duquel j’ai travaillé, à tout moment disponible, courtois, patient, et [c’est] quelqu’un qui tranche rapidement, qualité inestimable chez un ministre ». Comme Rowell était impatient de voir le ministère prendre de l’expansion, il fut enchanté que, en novembre 1926, le Canada nomme enfin un représentant aux États-Unis, en l’occurrence Charles Vincent Massey*. Convaincu qu’il était plus important que jamais que les Canadiens soient bien renseignés sur le monde, il prit part à la fondation de l’Institut canadien des affaires internationales. Cet organisme, créé officiellement en janvier 1928, était affilié à l’Institut des relations du Pacifique et au Royal Institute of International Affairs.

Être libre de toute fonction parlementaire donnait à Rowell le temps de voyager. Accompagné ou non de membres de sa famille, il trouvait cette activité agréable et intellectuellement stimulante. En 1922, il était allé en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas ; par la suite, ce serait la Chine, le Japon, Hawaï, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Russie. Il se rendit souvent à Londres pour des jugements portés en appel devant le comité judiciaire du Conseil privé. L’un d’eux, en particulier, retint l’attention de l’opinion publique : l’affaire « personne ». En 1928, la Cour suprême du Canada rejeta l’argumentation présentée par Rowell au nom d’Emily Gowan Murphy [Ferguson*] et de quatre autres Albertaines, à savoir que, dans l’article 24 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, qui stipulait que le gouverneur général nommerait au Sénat des « personnes qualifiées », le mot « personnes » incluait les femmes. Un an plus tard, notamment à la suite de doléances de Rowell et d’autres personnes, le Conseil privé statua que les femmes étaient des « personnes ». Une constitution, affirma lord Sankey, était « un arbre vivant susceptible de croître ».

Les années 1930 apportèrent à Rowell du bonheur personnel, bien des louanges et de nouvelles responsabilités. Le 26 avril 1930, sa fille, Mary Coyne, épousa Henry Rutherford Jackman*, avocat conservateur issu d’un milieu méthodiste. Rowell avait enquêté soigneusement sur la réputation de son futur gendre. Trois ans plus tard naîtrait son premier petit-fils, Henry Newton Rowell Jackman, qui deviendrait lieutenant-gouverneur de l’Ontario. Au printemps de 1932, un groupe de ministres du culte et de laïques exprimèrent le désir de proposer la candidature de Rowell à la fonction de modérateur de l’Église unie du Canada. Il aurait été le premier laïque à occuper ce poste et aurait eu d’excellentes chances d’être élu. L’ex-recteur de la Victoria University, Richard Pinch Bowles, à la fois pacifiste et socialiste, le pressa d’accepter de guider l’Église dans la tumultueuse période de la grande dépression. D’après lui, Rowell était « un mystique terre-à-terre » qui comprenait les questions sociales, avait l’estime des conservateurs aussi bien que des socialistes chrétiens et respectait les gens de diverses opinions. Rowell refusa de se présenter : il n’avait, déclara-t-il, ni l’énergie ni le temps nécessaires pour consacrer deux ans à cette charge. Toujours en 1932, il fut élu à la présidence de l’Institut canadien des relations internationales et de l’Association du barreau canadien et devint membre honoraire du conseil de la Lincoln’s Inn. Ce très grand honneur avait été conféré à un seul autre Canadien, Richard Bedford Bennett. Au début de 1936, Rowell accepta avec enthousiasme de défendre, devant la Cour suprême du Canada, la législation relative au New Deal de cet ex-premier ministre. Elle comprenait des mesures qui auraient exigé l’intervention du pouvoir fédéral dans des champs de compétence provinciale, et le gouvernement King hésitait à les appliquer. Rowell favorisait les réformes qui auraient régulé les méthodes des entreprises et amélioré les conditions de travail. Il fut déçu que le tribunal déclare inconstitutionnelle la plus grande partie de la législation. C’est lui qui défendrait la cause en appel devant le comité judiciaire.

En septembre, avant de pouvoir partir pour Londres, Rowell se vit offrir le poste de juge en chef de l’Ontario, qu’il accepta après mûre réflexion. Les litiges qu’il eut à trancher relevaient surtout du droit des sociétés. Il exerçait sa fonction depuis un peu moins d’un an lorsque King lui demanda de présider la commission royale des relations entre le dominion et les provinces. Elle avait pour mandat d’examiner la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le gouvernement fédéral et le provincial. John Wesley Dafoe, ami de Rowell, et le notaire Joseph Sirois feraient aussi partie des commissaires. En raison de ses ennuis de santé et du fait qu’il aurait moins de temps à consacrer à ses fonctions judiciaires, Rowell hésita, mais il finit par accepter la présidence. Après des visites préparatoires dans des capitales provinciales en septembre et octobre, les audiences publiques commencèrent à Winnipeg le 29 novembre 1937. Pendant la tournée de la commission dans l’Ouest canadien, Rowell montra ses vastes connaissances et son indéfectible courtoisie, recevant ainsi les acclamations de journalistes critiques. La commission était à Toronto quand, le 7 mai 1938, il eut une crise cardiaque, puis une attaque d’apoplexie qui le priva de la parole. Sa démission de la commission et du poste de juge en chef fut acceptée en novembre. Sirois lui succéda à la présidence. Rowell mourut trois ans plus tard. Le rapport Rowell-Sirois, comme on l’appelle généralement, fut achevé en 1940. Il rendait un vibrant hommage à son esprit et à sa personnalité et reconnaissait le travail qu’il avait accompli dans les préparatifs et les premiers travaux de la commission. Sans nul doute, Rowell aurait approuvé les recommandations qui portaient sur l’établissement de normes minimales en matière d’éducation et de sécurité sociale pour tous les Canadiens, une ébauche de la mise sur pied de l’État-providence qui prendrait forme après la Seconde Guerre mondiale.

À la demande de Rowell, il n’y eut pas d’éloge funèbre à ses obsèques, tenues en l’église Metropolitan. Son fils, Frederick Newton Alexander, portait l’uniforme de l’Aviation royale du Canada, ce qui rappelait l’échec du désarmement et de la Société des nations. Bernard Keble Sandwell*, directeur du Saturday Night de Toronto, résuma bien l’opinion générale dans un article intitulé « What Canada missed ». Il demandait pourquoi Rowell n’avait pas été autorisé à jouer un plus grand rôle dans le développement du pays et déclarait que ni son « austérité » ni son indifférence apparente aux partis n’expliquaient la chose. « Une démocratie mûre n’écarte les grands hommes pour aucune de ces raisons. »

Newton Wesley Rowell croyait que, par la discussion, les hommes raisonnables parvenaient à des décisions raisonnables. Cette conviction limita son succès politique. Peut-être sous l’influence de l’arminianisme méthodiste, il espérait naïvement que l’exhortation pourrait arrêter les dictateurs et que, au nom de leurs propres intérêts sinon par souci de justice sociale, les hommes d’affaires de son époque se laisseraient persuader de bien traiter leurs employés. Quelque limitée que fut son influence sur la scène publique, il eut la satisfaction de faire ce qu’il estimait juste.

Cette biographie utilise de l’information qui se trouve dans Margaret Prang, N. W. Rowell, Ontario nationalist (Toronto et Buffalo, N.Y., 1975). L’acte de mariage de Newton Wesley Rowell est conservé aux AO, RG 80-5-0-290, no 7642.

Rowell est l’auteur de The British empire and world peace : being the Burwash Memorial Lectures, delivered in Convocation Hall, University of Toronto, November, 1921 (Toronto, 1922) ; Canada, a nation : Canadian constitutional developments (Toronto, 1923) ; et « Canada and the empire, 1884-1921 », dans The Cambridge history of the British empire, J. H. Rose et al., édit. (8 vol. en 9, Cambridge, Angleterre, 1929-1959), 6 : 704-737. De nombreux discours prononcés par Rowell peuvent être consultés sur microformes.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

MARGARET E. PRANG, « ROWELL, NEWTON WESLEY », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 31 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/rowell_newton_wesley_17F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/rowell_newton_wesley_17F.html |

| Auteur de l'article: | MARGARET E. PRANG |

| Titre de l'article: | ROWELL, NEWTON WESLEY |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2009 |

| Année de la révision: | 2009 |

| Date de consultation: | 31 déc. 2025 |