Provenance : Lien

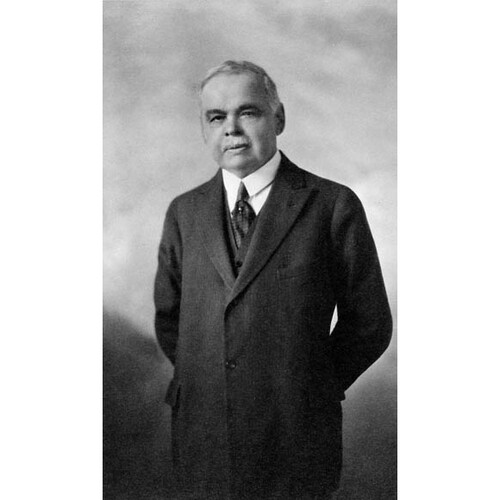

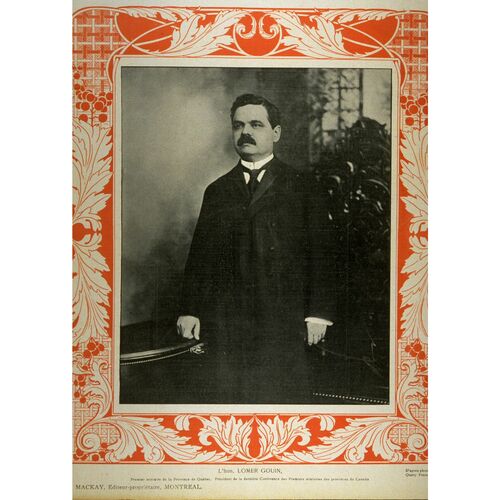

GOUIN, sir LOMER (baptisé Joseph-Alfred-Lomer), avocat et homme politique, né le 19 mars 1861 à Saint-Charles-des-Grondines (Grondines, Québec), fils de Joseph-Nérée Gouin, médecin, et de Séraphine Fugère ; le 24 mai 1888, il épousa dans la paroisse Saint-Jacques, à Montréal, Élisa Mercier (décédée le 4 septembre 1904), fille d’Honoré Mercier*, premier ministre de la province de Québec, et de Léopoldine Boivin ; de ce mariage naquirent cinq enfants, dont deux fils survécurent jusqu’à l’âge adulte ; le 19 septembre 1911, il épousa à la cathédrale de Montréal Alice Amos, et ils n’eurent pas d’enfants ; décédé le 28 mars 1929 à Québec et inhumé le 1er avril dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.

L’ancêtre paternel de Lomer Gouin, Mathurin, naquit en 1638 dans le Poitou, en France. Émigré en Nouvelle-France en 1660, il s’établit à Trois-Rivières. Il mourut à Sainte-Anne-de-la-Pérade en 1710. Son fils Joseph fut l’ancêtre en ligne directe de Lomer qui, après la mort de son père en 1872, s’installa chez son oncle Antoine-Némèse Gouin, protonotaire, à Sorel. Le jeune Lomer y commença cette année-là ses études classiques, qu’il termina à Lévis, où il excellait dans les joutes oratoires sur des sujets d’histoire auxquelles participaient des camarades comme Adélard Turgeon. Il s’inscrivit en droit à l’université Laval à Montréal en 1881 et devint bachelier en 1884. Il fit son stage de clerc dans cette ville avec John Joseph Caldwell Abbott*, qui deviendrait premier ministre conservateur du Canada, et Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme*, membre de l’Institut canadien de Montréal et libéral radical. Admis au barreau en 1884, il exercerait le droit à Montréal pendant toute sa carrière politique ; il le ferait à temps complet au moins jusqu’en 1897. Il s’associa d’abord à Siméon Pagnuelo, avocat bien connu et ultramontain notoire, et à Louis-Olivier Taillon, futur premier ministre conservateur de la province de Québec. Il acquerrait une compétence particulière dans les dossiers concernant les chemins de fer et les contestations d’élections.

Depuis au moins 1884, Gouin connaissait également Honoré Mercier, qui fut premier ministre de la province de 1887 à 1891, et fréquentait sa résidence à Montréal avec des libéraux modérés en vue, tels Félix-Gabriel Marchand* et Laurent-Olivier David. Il côtoyait de plus des libéraux radicaux, notamment l’avocat et journaliste Godfroy Langlois, membre comme lui du Club national. Lorsque Gouin devint président de ce cercle politique libéral de Montréal en 1889, il appuya Mercier – devenu son beau-père l’année précédente –, qui était alors la cible d’attaques de la part de libéraux radicaux. En 1892, Mercier, en disgrâce et ruiné, se remettrait à la pratique du droit avec deux jeunes avocats, Gouin et Rodolphe Lemieux*. Ces derniers seraient de proches amis toute leur vie durant. Dans des articles écrits pour le Clairon de Montréal, hebdomadaire paru de décembre 1889 à mai 1890 et lancé entre autres par Langlois, Gouin manifesta le souci de concilier tous les éléments, plus et moins modérés, du parti. Pour des raisons politiques et personnelles, cette préoccupation allait devenir dominante chez Gouin.

Gouin toucha à la politique active une première fois aux élections générales du 5 mars 1891. Candidat libéral dans la circonscription fédérale de Richelieu, il connut une défaite au profit du ministre conservateur sir Hector-Louis Langevin*. En 1896, avec un groupe de libéraux, dont Langlois, Christophe-Alphonse Geoffrion* et Camille Piché, il fonda le Signal, hebdomadaire radical de Montréal. Il réussit à se faire élire dans Montréal, division no 2, aux élections générales provinciales du 11 mai 1897 et serait réélu sans opposition à celles du 7 décembre 1900. Gouin, malgré l’appui qu’il avait donné à son beau-père, était perçu comme un radical à cause de ses fréquentations et de ses positions dans certains dossiers : par exemple, il favorisait l’établissement d’un ministère de l’éducation et souhaitait des changements dans l’administration municipale de Montréal. En 1898, il appuya le projet de loi du gouvernement Marchand sur la réforme de l’instruction publique ; ce projet fut battu au Conseil législatif. Néanmoins, pour plaire aux radicaux, Marchand fit nommer Gouin au Conseil de l’instruction publique. Gouin fut également élu pour représenter le quartier Est au conseil de ville de Montréal, poste qu’il occuperait de février à novembre 1900.

Sir Wilfrid Laurier* se méfiait sans doute du radicalisme politique de Gouin et, pendant quelques années, une froideur relative caractérisa leurs relations. En 1899, il devint cependant clair que Gouin adhérait à la politique de modération de Laurier en regard des questions dites nationales, propulsées à l’avant-plan par l’actualité internationale : quand Henri Bourassa*, en sa présence, informa Laurier qu’il ne pouvait accepter la décision d’envoyer des troupes canadiennes en Afrique du Sud, Gouin ne contesta pas la décision du leader fédéral. Plus tard, le combat contre les nationalistes rapprocherait les deux chefs – déjà liés par leurs intérêts partisans communs – et renforcerait leur confiance mutuelle.

Fort probablement imposé par Laurier, Simon-Napoléon Parent* devint chef du Parti libéral et premier ministre après le décès subit de Marchand en septembre 1900. Il ne faisait pas l’unanimité. Maire de Québec et très lié au milieu des affaires, politicien habile dans l’organisation des élections et dans le maniement du favoritisme, il déplut à la faction radicale du parti qui souhaitait plutôt la venue d’un franc libéral, tel Joseph-Emery Robidoux, à la tête de la province. Le désir d’apaiser le mécontentement ne fut peut-être pas étranger à la nomination de Gouin comme commissaire des Travaux publics en octobre 1900 puis, en juillet 1901, comme ministre de la Colonisation et des Travaux publics.

La recrue bénéficiait de la sympathie des radicaux, et notamment de Langlois, rédacteur du Canada, nouveau quotidien libéral de Montréal qui commença de paraître en avril 1903. Gouin avait semblé soutenir leurs arguments en s’opposant, sans succès, en 1901 (et il le ferait encore en 1904), à certains articles de projets de loi visant à favoriser la Montreal Light, Heat and Power Company [V. Louis-Joseph Forget*], qui détenait le monopole de la distribution du gaz et de l’électricité à Montréal. En Chambre, à titre de commissaire des Travaux publics, il avait conduit en 1901 le débat autour de la Loi concernant les conseils de conciliation et d’arbitrage pour régler les différends industriels ; par ses prises de position, il sut ménager tant les autorités religieuses que les milieux d’affaires. Cependant, les nationalistes se méfiaient déjà de Gouin. Olivar Asselin*, son secrétaire, se sépara de lui dès 1903, lui reprochant son manque de zèle à procéder à des réformes en matière de colonisation. Dans les pages de l’hebdomadaire montréalais le Nationaliste, qu’il fonda, avec d’autres, en 1904, le fougueux journaliste formulerait de nombreuses critiques à l’endroit du gouvernement.

À la fin de 1904 et au début de 1905, une véritable révolution de palais évincerait Parent du gouvernement et propulserait Gouin au poste de premier ministre. Parent, dont le style de gestion et l’image personnelle étaient de plus en plus critiqués à l’intérieur de sa propre formation politique et dont l’intégrité était mise en doute par l’opposition, aurait laissé entendre qu’il démissionnerait tout de suite après les élections fédérales du 3 novembre 1904, qui reportèrent Laurier au pouvoir. Cherchant à profiter d’un climat électoral favorable aux libéraux et à ainsi raffermir son autorité, Parent fit plutôt dissoudre l’Assemblée législative et convoqua des élections pour le 25 novembre. Le Parti conservateur fut affaibli et pris de court par l’annonce d’une campagne longue d’à peine trois semaines. Son chef, Edmund James Flynn, condamna ce geste et annonça son refus de participer officiellement à la bataille. Sans opposants conservateurs, sauf dans 24 circonscriptions, les libéraux gagnèrent facilement les élections, mais des dissensions au sein même du parti éclatèrent au grand jour. Ces luttes fratricides inquiétèrent Laurier, qui avait d’ailleurs admis, le 1er avril 1904, dans une lettre à Langlois, que Parent devait être remplacé. Cette fois, cependant, le chef libéral fédéral ne pourrait influencer le choix du chef du parti provincial, contrairement à ce qui s’était produit en 1900.

À l’automne de 1904, Gouin avait dû vivre le deuil de sa femme, Élisa Mercier, décédée en septembre. Il décida néanmoins d’intensifier sa lutte contre Parent. Pour les élections de novembre, il s’ingénia à susciter quelques candidatures parmi les adversaires du premier ministre et discuta de stratégie avec les ministres Adélard Turgeon et William Alexander Weir, tous deux hostiles à Parent. Dès 1901, Weir s’était joint à Gouin pour s’opposer aux privilèges octroyés par leur propre gouvernement à la Montreal Light, Heat and Power Company. Cette question déchira le Parti libéral. En politique municipale, ces adversaires de Parent appuyaient la faction réformiste du Parti libéral qui s’attaquait au maire Raymond Préfontaine*, pilier de l’élite libérale et ami de Laurier, mais perçu comme corrompu et ami du trust des Forget (Louis-Joseph et son neveu Rodolphe*) et de Herbert Samuel Holt*. Turgeon, de plus en plus insatisfait du leadership de Parent, semblait craindre que Parent ourdisse un plan pour forcer Gouin, Weir et lui-même à se retirer.

Ayant décidé de porter un grand coup, les trois ministres remirent leur démission le 3 février 1905, reprochant à Parent de ne pas consulter son cabinet avant de prendre des décisions importantes, comme au moment de la dissolution de l’Assemblée. Ils affirmèrent également que Parent, malgré sa réélection, n’avait pas la confiance des électeurs. Quand Parent, cible de nouvelles accusations, retarda la convocation du Parlement, son ennemi politique acharné, le sénateur Philippe-Auguste Choquette*, s’employa à rallier les députés hostiles au premier ministre. Au cours d’une réunion tenue le 8 février au château Frontenac, une nette majorité des députés libéraux signèrent une pétition pour demander la démission du premier ministre. Quand la législature ouvrit enfin, le 2 mars 1905, Parent évoqua les accusations dont il était l’objet « en rapport avec l’administration du département des Terres de la couronne », les nia, puis demanda qu’un comité parlementaire fasse enquête. Dans son rapport, ce dernier blanchit le premier ministre, qui démissionna le 21 mars.

Qui le remplacerait ? Turgeon, personnalité chaleureuse et bon orateur, se désista. Le lieutenant-gouverneur sir Louis-Amable Jetté* pria donc Gouin, qui convoitait le poste et qui était le candidat de l’aile montréalaise du parti, en général plus progressiste, de constituer un conseil des ministres. Gouin arriva au pouvoir grâce à l’appui de la faction réformiste du Parti libéral : ceux qui désiraient des changements en matière d’éducation, ceux qui voulaient le contrôle par l’État des services publics comme l’électricité, surtout à Montréal. Mais dans le choix de ses ministres, Gouin ne récompensa pas ces éléments progressistes autant qu’ils l’avaient espéré. Weir et Turgeon, qui avaient conspiré avec lui en février, firent partie du cabinet, mais l’important département des Travaux publics et du Travail fut confié à Jules Allard, député rural dont la grande qualité fut sa dévotion à Gouin. Dans la politique modérée qu’il instaura, Gouin prit graduellement ses distances par rapport aux progressistes. En 1907, soucieux de réconcilier les partisans et les opposants de Parent pour mieux lutter contre la menace nationaliste, il ferait entrer un proche de l’ancien premier ministre au cabinet, Louis-Alexandre Taschereau*.

Gouin serait premier ministre de la province de Québec de 1905 à 1920. Pendant son règne, il profita d’un contexte généralement favorable. Sur le plan idéologique, il se rallia au libéralisme classique voulant, par exemple, que l’État se fie aux entrepreneurs privés pour favoriser le développement économique. De toute façon, l’État québécois de son époque n’aurait guère eu les moyens d’agir autrement. Depuis presque deux décennies, les provinces canadiennes avaient tenté sans succès de convaincre le gouvernement fédéral d’accroître le subside qu’il leur versait annuellement. En 1902, Gouin, pour qui cette cause deviendrait un cheval de bataille, avait appuyé avec vigueur la requête de Parent en ce sens. Laurier, cependant, se faisait tirer l’oreille. Une fois devenu premier ministre, Gouin, fort de l’appui des autres provinces, poursuivit inlassablement ses démarches. « Nous en sommes réduits à ne pouvoir administrer convenablement la justice criminelle et à différer l’encouragement et les améliorations que réclame l’instruction publique », se plaignait Gouin le 22 novembre 1905 dans une lettre à Laurier. Ce dernier finit par convoquer une conférence interprovinciale en octobre 1906, où il se rendit à la plupart des demandes des provinces. Les journaux libéraux saluèrent en Gouin le digne successeur de Mercier, défenseur de l’autonomie provinciale. En 1907, Gouin entreprit des démarches auprès du gouvernement fédéral pour permettre d’étendre les frontières du Québec vers le nord et ainsi englober le district d’Ungava. En 1912, le territoire serait annexé à la province sous le nom de Nouveau-Québec.

Comme ses prédécesseurs Marchand et Parent, Gouin chercha à attirer vers le Québec des capitaux canadiens-anglais et surtout étasuniens pour assurer l’essor économique de la province. Ses démarches à cet égard furent aidées par la demande fortement accrue des richesses naturelles du Québec (bois à pâte, produits miniers, énergie hydroélectrique). Par contre, Gouin ne s’opposa pas à certaines interventions bien ciblées de l’État afin que la province tire davantage profit de ses ressources. Par exemple, pour stimuler la fabrication de papier et créer des emplois, Gouin interdit en 1910 l’exportation du bois à pâte coupé sur les terres de la couronne. Les États-Unis répliquèrent en imposant des tarifs sur l’importation du papier, mais Gouin maintint sa politique ; plusieurs nouvelles papetières vinrent alors s’installer dans la province. En 1910, Gouin créa aussi la Commission des eaux courantes de Québec, qui s’engagea dans la construction d’ouvrages susceptibles de régulariser le débit des rivières aménagées à des fins énergétiques [V. Simon-Napoléon Parent]. La commission ne devait pas concurrencer les entreprises privées et Gouin refusa de suivre l’Ontario dans l’étatisation de l’industrie hydroélectrique [V. sir Adam Beck ; sir James Pliny Whitney*]. La croissance économique permit d’assainir les finances de la province. Le subside fédéral accru, la hausse des droits de coupe, la location des chutes d’eau, et l’instauration de nouveaux permis et licences permirent de faire passer les recettes fiscales de 5 340 000 $ en 1905–1906 à 14 473 000 $ en 1919–1920. Pendant la même période, non seulement le gouvernement put accroître ses dépenses (de 5 012 000 $ à 13 503 000 $), mais il réussit aussi à équilibrer son budget et même à dégager de modestes surplus d’année en année tout en réduisant légèrement l’endettement provincial par habitant. Cette saine gestion suscita l’approbation enthousiaste des milieux d’affaires.

Gouin s’était grandement intéressé au développement de l’éducation. Il fonda de nombreuses écoles normales pour filles (notamment à Hull, à Nicolet, à Trois-Rivières et à Salaberry-de-Valleyfield), il releva les salaires des instituteurs, et il augmenta substantiellement les crédits affectés aux écoles primaires. Il insista particulièrement sur le besoin de favoriser l’instruction technique et scientifique et, à cette fin, il conduisit personnellement à l’Assemblée, en 1907, les projets de lois créant les écoles techniques de Montréal et de Québec (dans le but de mieux préparer les jeunes gens qui se destinaient à des carrières industrielles) et l’École des hautes études commerciales de Montréal. Avec la fondation de ce dernier établissement, le premier ministre donnait suite aux vœux maintes fois exprimés par la Chambre de commerce du district de Montréal – dont il avait été lui-même membre – et par la faction radicale du parti, et espérait accroître la participation des Canadiens français au développement économique de la province. L’école ouvrit ses portes en 1910, modestement, avec 32 élèves et 12 professeurs. Gouin fonda également l’École centrale de préparation et d’arpentage et l’École forestière, ouvertes à l’université Laval, à Québec, respectivement en 1907 et en 1910.

La popularisation de l’automobile comme moyen de transport amena Gouin à créer, en 1912, le ministère de la Voirie et à investir largement dans ce secteur [V. Joseph-Adolphe Tessier]. Il fit construire et paver de nouvelles routes provinciales, et garantit les emprunts des municipalités désireuses d’en construire sur leur territoire.

Gouin avait également dû agir dans certains dossiers très controversés, notamment dans la prohibition des boissons alcoolisées, à propos de laquelle les catholiques étaient divisés. En 1908, le premier ministre fit réduire le nombre de buvettes à Montréal et à Québec et augmenta le coût des permis. Personnellement, il s’opposait à la prohibition totale et souhaitait plutôt une campagne d’éducation. Après 1910, cependant, les groupes favorables à la prohibition, notamment à l’intérieur de l’Église catholique, augmentèrent la pression sur le gouvernement, qui dut radicaliser sa législation. En 1919, une loi instaura la prohibition, avec quelques exceptions, mais elle était inapplicable et ouvertement bafouée. Sentant que le mouvement prohibitionniste s’essoufflait, Gouin amorça un mouvement de recul, vers un régime de prohibition mitigée permettant la vente de bières et de vins.

En créant en 1909 le Bureau des commissaires, Gouin avait réorganisé l’administration municipale à Montréal. Ce nouveau mode de gouvernement, instauré à la suite des recommandations de la commission royale pour faire enquête générale et complète sur l’administration des affaires de la cité de Montréal [V. Lawrence John Cannon] et de la tenue d’un référendum, visait à réduire le favoritisme et la corruption qui gangrenaient la vie municipale de la métropole. En 1918, le gouvernement de Gouin ferait à nouveau amender la charte de la ville, mettant cette fois sur pied la Commission administrative de la cité de Montréal, chargée d’en gérer l’administration et d’en redresser les finances. Les pouvoirs du conseil municipal et du maire se trouvant ainsi sensiblement amoindris, la mesure provoquerait l’ire de Médéric Martin*, alors maire de Montréal. Avec Gouin comme premier ministre, l’Assemblée modifia également le suffrage provincial en 1912 en donnant le droit de vote à presque tous les hommes âgés de 21 ans et plus, et en éliminant le vote plural (qui permettait aux électeurs de voter dans tous les districts électoraux où ils détenaient des biens immobiliers). Il s’opposa catégoriquement au suffrage féminin : « Les femmes ne votent pas en Angleterre », dit-il en 1915 à Carrie Matilda Derick*, présidente de la Montreal Suffrage Association.

Dans la mise en place de ses politiques, Gouin avait, en Chambre, à faire face au Parti conservateur. Affaibli par un nombre réduit de députés et par une succession de chefs, sans programme cohérent, ce dernier n’arrivait cependant pas à exercer efficacement son rôle d’opposition. En revanche, sur la scène extraparlementaire, Gouin devait tenir compte de groupes de pression influents. D’une part, le clergé catholique s’inquiétait que Gouin cherche à réduire le contrôle de l’Église sur le secteur de l’enseignement. D’autre part, les milieux ouvriers commencèrent à réclamer des réformes sociales du gouvernement, qu’ils jugeaient trop à l’écoute des patrons. Les nationalistes, tels Omer Héroux* et Olivar Asselin, fustigèrent quant à eux ses décisions en matière de colonisation, lui reprochant de se soucier davantage des demandes des spéculateurs et des capitalistes étrangers que des besoins des colons.

Dès son arrivée au pouvoir, Gouin avait tenté de calmer les craintes du clergé catholique. Il promit à Mgr Paul Bruchési*, archevêque de Montréal, avec qui il noua des relations privilégiées, qu’il ne laïciserait pas le secteur de l’éducation. Le 11 décembre 1905, au cours d’un banquet organisé par les libéraux de la circonscription de Montréal, division no 2, il déclara dans un discours : « Nous ne voulons ni détruire, ni révolutionner ; nous voulons améliorer et fortifier. » Soucieux de l’opinion de l’archevêque, il empêcha l’adoption de nombreux projets de loi (souvent soumis par Langlois) visant à créer un ministère de l’éducation, à assurer l’uniformité des manuels scolaires, à instituer l’instruction obligatoire, à exiger un brevet de capacité de tous les enseignants, laïques et religieux, et à démocratiser le système scolaire de Montréal. Il mettrait en veilleuse jusqu’en 1916 [V. Joseph-Narcisse Perrault] les recommandations de la commission royale concernant les écoles catholiques de Montréal, créée en 1909 et présidée par Raoul Dandurand*. Dans leur rapport, les membres laïques de la commission proposèrent l’établissement d’une commission scolaire unique à Montréal, alors que l’abbé Louis-Philippe Perrier fit dissidence, exprimant la position du clergé qui préférait un régime décentralisé, plus facile à influencer. En 1913, lorsque Gouin informa l’archevêque de Montréal qu’il songeait à nommer Godfroy Langlois à un poste à l’étranger, un Bruchési ravi se serait exclamé : « Débarrassez le pays de cette peste. » En 1914, Gouin accepta, à la demande pressante de Mgr Bruchési et à la suite d’une campagne harassante menée tant par les nationalistes que par le journal l’Action sociale, organe de l’archevêché de Québec, que l’École des hautes études commerciales soit affiliée à l’université Laval à Montréal, établissement sous le contrôle du clergé [V. Jean Prévost*]. L’école put conserver néanmoins une indépendance de fait. Gouin prit soin d’associer des membres du clergé à la plupart des événements officiels et de nommer des prêtres comme agents de colonisation. Malgré tout, l’Action sociale demeura très critique de Gouin et de son gouvernement, à un point tel que le premier ministre finit par s’en plaindre auprès du pape Pie X.

L’opposition ouvrière resta marginale. Le secrétaire du Parti ouvrier, Albert Saint-Martin*, avait affronté Gouin dans Montréal, division no 2, à l’élection partielle du 10 avril 1905 et avait obtenu 13 % du vote. Gouin promit de demeurer le champion des ouvriers et créa immédiatement un département du Travail, qu’il annexa aux Travaux publics (qui devint le département des Travaux publics et du Travail). Il ferait aussi adopter certaines mesures – somme toute modestes – comme, en 1909, une loi d’indemnité relative aux accidents du travail, et, l’année suivante, une loi interdisant d’employer des enfants de moins de 16 ans s’ils ne savaient pas lire et écrire.

Les nationalistes donnaient plus de fil à retordre à Gouin. La Ligue nationaliste canadienne [V. Olivar Asselin] – fondée en 1903 et qui s’était dotée d’un organe, le Nationaliste, l’année suivante – avait d’abord attaqué les politiques de Laurier. Mais elle avait aussi des préoccupations de nature provinciale de sorte que, surtout à partir de 1907, les nationalistes, sous la conduite de leur mentor Henri Bourassa, ne ménagèrent pas le gouvernement Gouin. Bourassa fit une entrée fracassante à l’Assemblée législative au moment des élections générales du 8 juin 1908, où il battit le premier ministre lui-même dans Montréal, division no 2. Selon une lettre qu’il écrivit à Laurier quatre jours plus tard, Gouin, vainqueur cependant dans Portneuf, attribua sa défaite à « la trop grande confiance de [ses] organisateurs » et à l’impressionnabilité de la foule soulevée par Bourassa. Surtout en 1908 et en 1909, les nationalistes, qui s’allièrent aux conservateurs, dénoncèrent avec virulence certaines politiques de Gouin. En matière de colonisation, ils soutenaient que les concessions accordées aux compagnies forestières entravaient l’établissement des colons sur de nouvelles terres. Selon eux, les mesures visant à favoriser l’industrialisation profitaient d’abord aux étrangers ; ils demandèrent que cessent les ventes de forêts à vil prix. Ils réclamèrent des réformes, notamment un resserrement de l’exportation du bois à pâte et de la pâte à papier, et lancèrent des accusations de corruption. À l’extérieur de la Chambre, Jules Fournier*, directeur du Nationaliste depuis 1908, mena la charge jusqu’à ce que Gouin, dans un effort de le faire taire, le poursuive devant les tribunaux pour une affaire de libelle en 1909.

Pourtant, le 9 mai 1916, pendant la campagne électorale, Bourassa tiendrait dans son journal le Devoir ces propos très flatteurs à l’égard du parti et du chef qu’il avait tant critiqués : « Le Parti libéral, c’est quelque chose ; Gouin, c’est quelqu’un. Le Parti conservateur québécois, ce n’est plus rien ; [Philémon] Cousineau [nouveau chef conservateur], ce n’est personne. » Que s’est-il passé pour permettre à Gouin de vaincre l’opposition nationaliste ?

Tout d’abord, les nationalistes jugèrent que Gouin avait mis en application d’importants pans de leur propre programme : il avait ordonné l’embargo sur l’exportation du bois à pâte provenant des terres de la couronne, augmenté les droits de coupe pour forcer les grandes compagnies forestières à payer plus cher leur matière brute, substitué des baux emphytéotiques à la vente pure et simple des chutes d’eau. De plus, il avait favorisé la colonisation en créant une cinquantaine de nouvelles paroisses et en construisant des chemins et des écoles. En 1913, l’abbé Ivanhoë Caron*, prêtre-colonisateur, louangea d’ailleurs les efforts accomplis par le gouvernement Gouin en Abitibi, région que visita Gouin l’année suivante.

Le contexte de la Grande Guerre joua en faveur de Gouin. Déjà, à partir de 1910, Bourassa et les nationalistes redonnèrent priorité à leurs préoccupations fédérales. Après s’être alliés au chef conservateur Robert Laird Borden* pour battre Laurier, les nationalistes déchantèrent rapidement devant la politique de guerre du premier ministre du Canada. Gouin appuya la participation canadienne à l’effort de guerre : il était présent, le 15 octobre 1914, au grand rassemblement du parc Sohmer, à Montréal, où Laurier parla du devoir des Canadiens français à l’endroit de leur deux mères patries ; en 1915 et 1916, il continua de faire des appels en faveur du recrutement, et de collaborer avec le gouvernement fédéral pour favoriser l’effort militaire. Mais, tout comme Laurier et les nationalistes, il ne pourrait bientôt que s’opposer énergiquement à la conscription.

Gouin avait de plus soutenu avec vigueur la lutte des Franco-Ontariens contre le Règlement 17, adopté en 1912, qui limitait sévèrement l’enseignement en langue française en Ontario [V. sir James Pliny Whitney]. Dès 1913, au cours d’une audience avec le pape, Gouin souleva la question. Le 11 janvier 1915, il prononça un important discours dans lequel il demanda au gouvernement de l’Ontario de faire preuve de justice et de générosité dans ses gestes à l’endroit de la minorité francophone de cette province. Le 25 janvier suivant, dans le but d’offrir un appui vibrant à la cause des Franco-Ontariens, il participa à une grande manifestation à l’université Laval, à Québec, avec le cardinal Louis-Nazaire Bégin, le nationaliste Armand La Vergne* et plusieurs dignitaires. Sous sa gouverne, l’Assemblée adopta en mars 1916 la Loi pour autoriser les commissions scolaires à contribuer de leurs deniers pour des fins patriotiques, nationales ou scolaires, présentée par Antonin Galipeault (Gouin ne voulait pas que sa province fasse un octroi directement aux Franco-Ontariens pour ne pas soulever l’ire de leur gouvernement).

Par ailleurs, Gouin contribua au mouvement Bonne Entente lancé en 1916 par les Torontois John Milton Godfrey* et Arthur Hawkes dans le but de promouvoir l’importance des relations harmonieuses entre Canadiens français et anglais. En janvier 1917, Gouin fit partie de la délégation qui alla à Toronto et à Hamilton pour rendre la pareille aux Ontariens qui avaient précédemment visité Montréal, Sherbrooke, Québec et Trois-Rivières. Mais, au cours de la même année, lorsque Laurier refusa d’entrer dans une coalition avec les conservateurs pour mettre en œuvre une politique de conscription, Gouin, qui vraisemblablement avait été sondé lui aussi par Borden, rejeta également l’offre. Les libéraux québécois, Gouin en tête, s’opposèrent farouchement à la conscription. Ce fut Gouin, surtout, qui mena pour Laurier, dans la province de Québec, la campagne qui précéda les élections générales du 17 décembre 1917.

Devant la croisade de la presse canadienne-anglaise pour dénoncer, dans un langage souvent acerbe, la prétendue « déloyauté » des Canadiens français et leur refus du service militaire obligatoire, Gouin permit qu’un député ministériel, Joseph-Napoléon Francœur, présente en décembre 1917 un avis de motion affirmant que la province de Québec serait disposée à accepter la rupture du pacte confédératif si les autres provinces jugeaient qu’elle était un obstacle au développement du Canada. L’histoire retiendrait la défense vigoureuse que Gouin fit alors de la Confédération. Après avoir rappelé que le système fédéral était le seul qui convienne au Canada, que le séparation était impossible et que la Confédération avait apporté d’insignes bienfaits, le premier ministre se dit confiant que la tempête passerait. Il se dit fier de son nom de Canadien, fier de son pays, le Canada. Cette partie du discours reçut un accueil très positif dans la presse anglophone. Mais, en même temps, Gouin ne manqua pas de rappeler les souffrances de « nos pères » à la suite d’offenses et d’appels aux préjugés, et affirma que les calomnies du moment présent étaient le fait non pas de la majorité des anglophones mais bien du « petit nombre ». Ces allusions visaient probablement à plaire davantage aux nationalistes. À la conclusion du discours, Francœur retira sa motion, en déclarant qu’elle avait eu « l’effet désiré ». En 1937, il ferait l’aveu suivant, reproduit dans les journaux du 10 décembre : « Ce n’était qu’un avertissement ; je n’ai jamais tenu, au fond, à ce que la province de Québec se détache des huit autres provinces du pays. »

À la fin de la guerre, Gouin était au faîte de son pouvoir. Son autorité au sein du Parti libéral était incontestée. À l’extérieur comme à l’intérieur de l’Assemblée, l’opposition était à peu près inexistante. Ses compatriotes le percevaient de plus en plus comme leur principal défenseur. Plusieurs voyaient en lui un successeur éventuel de Laurier, dont la santé se détériorait et qui était de plus en plus contesté dans les rangs de son parti. Une autre fois, en 1918, Borden, conscient de la faiblesse extrême de son gouvernement dans la province de Québec, avait tenté sans succès de convaincre Gouin de se joindre à son gouvernement d’union. Certes, sur certaines questions, Gouin avait des affinités avec les conservateurs : tout en étant libéral, il gouvernait sa province de manière conservatrice, il était près des milieux financiers de Montréal et il favorisait les mesures de protection tarifaire chères aux conservateurs. Mais Gouin savait aussi que, dans le contexte de la conscription, il signerait son arrêt de mort politique s’il se rapprochait de Borden.

L’année 1919 amena d’importants changements en politique canadienne. Laurier mourut en février. Dans l’Ouest canadien et en Ontario, les Fermiers unis gagnèrent du terrain et s’opposèrent farouchement au tarif protectionniste. Pour leur faire la lutte, des conservateurs s’interrogèrent sur l’opportunité de s’allier à des libéraux québécois favorables au tarif, Gouin en tête. En juillet, Borden rencontra de nouveau Gouin et d’autres libéraux, en l’occurrence Ernest Lapointe* et Rodolphe Lemieux, qui lui dirent clairement que l’opposition de leur province à la conscription les empêchait de faire partie d’un gouvernement unioniste. Gouin souligna également le besoin de modifier le Règlement 17 en Ontario, concession que Borden fut évidemment impuissant à accorder. De toutes manières, Gouin s’opposait avec vigueur à la politique ferroviaire de nationalisation mise en place par le gouvernement unioniste.

Gouin mit fin à ces tractations en participant, en août, au congrès libéral. Bien sûr, la plate-forme libérale, en y évoquant des réductions tarifaires, inquiéta les milieux d’affaires montréalais et leurs sympathisants politiques, dont Gouin et Lemieux. Gouin, coprésident du congrès, appuya William Stevens Fielding, ancien ministre des Finances dans le gouvernement Laurier, dans la course à la chefferie du parti. Fielding était favorable au tarif et, bien qu’il ait appuyé la conscription, il n’avait jamais renié Laurier, ni fait partie du gouvernement unioniste. Les délégués de la province de Québec favorisèrent plutôt William Lyon Mackenzie King*. Ce dernier se souciait particulièrement de ramener les fermiers de l’Ouest dans le giron libéral et, à cette fin, il était prêt à consentir des assouplissements au tarif. Il avait été battu aux élections générales de 1911, mais, pendant la guerre, était resté fidèle à Laurier. En 1917, il avait été candidat libéral dans York North, en Ontario, à la demande de Laurier et avait été battu. Il s’opposait à la conscription en raison de la menace qu’elle posait, selon lui, à l’unité nationale. King ne pardonnerait jamais à Gouin son appui à Fielding.

Pendant la même année 1919, soit deux ans avant la fin de son mandat, Gouin avait déclenché des élections générales, supposément pour faire approuver par le peuple un ambitieux et coûteux « programme de reconstruction » (selon ce que rapporta le Devoir du 10 juin 1919) axé sur la colonisation et le développement hydroélectrique. Il devenait de plus en plus évident que Gouin souhaitait abandonner le poste de chef du gouvernement : en réalité, il cherchait à donner un mandat fort à son successeur. L’opposition officielle, dirigée par Arthur Sauvé*, portait les tares des conservateurs fédéraux conscriptionnistes. Aux élections du 23 juin, 43 des 81 candidats libéraux n’eurent pas à affronter un candidat conservateur ; 74 candidats libéraux et 5 conservateurs furent élus. Ce fut la dernière campagne électorale de Gouin à titre de premier ministre. Le 25 août, il nomma Louis-Alexandre Taschereau, qui semblait représenter un choix politique rassurant, procureur général. Il fit une première session, au printemps de 1920, puis, le 21 juin, il prononça un discours d’adieu devant les jeunes libéraux de Montréal où il dressa le bilan de ses 15 années comme premier ministre. Le 25 juin, Gouin et Taschereau partirent pour la rivière Moisie et discutèrent du transfert des pouvoirs. Gouin démissionna le 8 juillet et Taschereau fut appelé pour le remplacer le lendemain.

Au cours de ses années en politique provinciale, Gouin avait reçu plusieurs récompenses honorifiques. La France lui décerna le titre de chevalier de la Légion d’honneur en 1907, puis de commandeur en 1920. Il fut créé chevalier en 1908, puis chevalier commandeur de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges en 1913. En 1912, il devint grand officier de l’ordre de Léopold II, puis commandeur en 1920. Plusieurs universités lui conférèrent un doctorat en droit honoris causa.

En 1920 s’ouvrit une période plus pénible pour Gouin. Pendant un bref séjour à la direction du journal la Presse (d’août à décembre), il éprouva de la difficulté à supporter les contraintes imposées par le propriétaire Eugène Berthiaume ; l’aventure se termina mal. Taschereau le nomma conseiller législatif pour la division de Salaberry en juillet de cette année, mais il démissionna en octobre 1921 sans avoir siégé. Puis, à la demande de King – lui-même soumis à des pressions pour recruter un candidat aussi prestigieux –, Gouin entra en politique fédérale. Il posa sa candidature dans la circonscription de Laurier-Outremont, où il sortit facilement vainqueur des élections générales du 6 décembre 1921. Avec 116 députés sur un total de 235, les libéraux remportèrent ce scrutin ; ils perdirent toutefois l’appui des fermiers de l’Ouest, qui votèrent pour un nouveau parti, le Parti progressiste qui, avec ses 64 députés, se classa deuxième. La Gazette de Montréal, journal conservateur, prévoyait que Gouin, à la tête d’une nombreuse députation québécoise, deviendrait rapidement le vrai leader du Parti libéral. Pendant la campagne, une autre rumeur avait laissé entendre que Gouin et Lemieux menaient une conspiration avec Arthur Meighen*, alors premier ministre conservateur du pays, pour unir les forces protectionnistes et permettre à Gouin de prendre le pouvoir à Ottawa. King, furieux, exigea un appui public de la part des deux libéraux québécois. Lemieux s’exécuta dans une lettre publiée dans les journaux, mais Gouin se contenta de transmettre des assurances indirectes. King continuait d’entretenir des doutes sur la loyauté de sa brillante recrue.

Une fois les libéraux portés au pouvoir, Gouin s’attendait à recevoir un ministère important. King, qui s’inquiétait surtout de la menace progressiste grandissante, savait qu’il était pour lui préférable de se rapprocher des libéraux de la région de Québec – Ernest Lapointe en tête – plutôt que des libéraux protectionnistes de Montréal. Entretenir des liens avec les premiers, relativement ouverts à des concessions en matière tarifaire, lui permettrait davantage d’amadouer les fermiers. Gouin demanda à King d’accorder à sa province d’origine six ministères, dont quatre à Montréal ; il se voyait lui-même ministre de la Justice, poste que King comptait attribuer plutôt à Lapointe, et président du Conseil privé, fonction prestigieuse. Les milieux d’affaires de Montréal firent pression sur King dans le même sens. Le premier ministre finit par céder la Justice, le ministère le plus important, à Gouin. Il garda cependant pour lui-même la présidence du Conseil privé pour ne pas, confia-t-il à Lapointe, mettre l’avenir du Canada entre les mains des magnats de la haute finance montréalaise. La région de Montréal eut finalement trois ministres (Raoul Dandurand, Gouin et James Alexander Robb), tout comme la région de Québec (Henri Béland*, Jacques Bureau* et Lapointe). Pour le moment, Gouin s’en tirait bien. Ayant échoué dans sa tentative d’attirer les progressistes dans son cabinet, King ne pouvait se permettre de faire fi des libéraux montréalais. Dans le cas de Gouin, ce n’était que partie remise.

La carrière de Gouin en politique fédérale fut brève. King ne lui donna jamais sa confiance, tant pour des raisons personnelles que pour des raisons idéologiques. Il savait qu’il devait faire adopter des réductions tarifaires et abaisser les taux de fret pour pouvoir apaiser la révolte des fermiers ; Gouin s’opposa à cette politique et semble avoir menacé de démissionner plus d’une fois. Avec le temps, Gouin se trouva de plus en plus isolé ; les députés libéraux plus jeunes n’aimaient pas son arrogance ni ses liens avec la classe dirigeante montréalaise. Le 16 décembre 1923, King écrivit dans son journal qu’il jugeait le temps venu de se séparer complètement des intérêts montréalais pour pouvoir se rapprocher des fermiers. Lorsque Gouin lui adressa sa lettre de démission, peu après, King s’empressa de l’accepter et la rendit publique le 3 janvier 1924. Aussitôt Gouin parti, King s’engagea à accorder des réductions du tarif, et nota dans son journal qu’il n’aurait jamais pu obtenir l’accord du cabinet si Gouin avait été présent.

À sa sortie de la vie politique active, Gouin put s’occuper davantage de ses propres affaires, qu’il n’avait cependant pas délaissées même à l’époque où il était premier ministre. Le 12 mai 1919, dans l’Événement de Québec, son ami Georges-Élie Amyot, propriétaire de la Dominion Corset Company, déclara en effet que Gouin lui avait vendu en 1911 un terrain à Maisonneuve (Montréal) pour 100 000 $ et conclut : « Est-il scandaleux pour un premier-ministre de la province de Québec de faire des transactions parce qu’il est premier-ministre ? Au contraire, je crois que nous devrions nous féliciter d’avoir un homme à la tête de nos affaires qui est capable de s’occuper des siennes en même temps que des nôtres. » Au cours des années qu’il passa en politique, Gouin continua d’exercer le droit, et son cabinet entretint d’étroites relations avec plusieurs grandes firmes de Montréal. Pendant qu’il était ministre à Ottawa, il était directeur de nombreuses entreprises, dont la Banque de Montréal, la Banque d’épargne de la cité et du district de Montréal, la Royal Trust Company, le Crédit foncier franco-canadien, la Shawinigan Water and Power Company, la Laurentide Company Limited, la Montreal Light, Heat and Power Company et la Mutual Life Assurance Company of Canada. En avril 1922, le député libéral Andrew Ross McMaster présenta à la Chambre des communes une motion visant à interdire à un ministre de faire partie de conseils d’administration de compagnies. Manifestement, la personne visée était Gouin, et le gouvernement dut intervenir avec vigueur pour faire retirer la motion.

Gouin continua de s’intéresser à l’éducation. En 1920, la nouvelle université de Montréal lui avait offert la présidence de son conseil universitaire. En 1924, Taschereau le nomma président d’une commission devant notamment étudier l’opportunité de créer un réseau d’écoles confessionnelles juives, et, en 1926, le premier ministre le chargea d’enquêter sur l’état de l’éducation catholique de langue française à Montréal.

Après avoir quitté les Communes, Gouin espérait obtenir un poste au Sénat. Le sénateur Dandurand intervint en sa faveur, mais King, et surtout Lapointe, s’opposèrent à cette nomination. En 1926, Oswald Mayrand, Gaspard De Serres, Léon Trépanier et J.-P.-Victorien Desaulniers proposèrent en vain à Gouin de se porter candidat à la mairie de Montréal. Il s’était montré intéressé, mais, comme il ne voulait pas combattre Médéric Martin, il avait émis une condition : il souhaitait être élu sans opposition. De nouveau en 1927, Dandurand tenta de convaincre King de nommer Gouin au Sénat, mais Lapointe s’y opposa toujours. King lui proposa cependant le poste de lieutenant-gouverneur de la province de Québec. Humilié d’avoir été refusé à la Chambre haute, mais déjà sérieusement malade, Gouin accepta de devenir lieutenant-gouverneur ; il confia à une de ses brus : « Ce ne sont pas les honneurs, mais l’honneur. J’irai à Spencer Wood pour mourir debout. » Il entra en fonction le 10 janvier 1929. En mars, au cours d’une visite à Montréal, Gouin fut terrassé par une crise d’angine. Le 28 du même mois, il se rendit en costume d’apparat au parlement pour sa première activité officielle à titre de lieutenant-gouverneur, soit la sanction des lois adoptées et la prorogation de la session. Devant le premier ministre Taschereau, plusieurs ministres et députés, lady Gouin et quelques intimes, Gouin, atteint d’une nouvelle crise d’angine, s’affaissa dans son bureau, reçut les derniers sacrements, et rendit l’âme. Des milliers de personnes défilèrent devant sa dépouille mortelle, en chapelle ardente à Spencer Wood, à Sillery, près de Québec. Les condoléances affluèrent de toutes parts. Les obsèques eurent lieu en la basilique Notre-Dame de Québec le 1er avril, puis un train spécial transporta le cercueil à Montréal pour l’inhumation.

Gouin était un homme plutôt froid et distant, taciturne, qui, au dire de son ami Dandurand, ne livrait à personne ses pensées. Sans charisme, il ne soulevait guère les foules. Comme il était sensible à la critique, certains intimes jugeaient qu’il manquait de confiance en lui-même. En 1920, la Canadian annual review, admirative, avait vu en lui un homme réfléchi, calme et prévoyant, qui s’adressait à l’intelligence des gens plutôt qu’à leurs sentiments. De style plutôt autoritaire, Gouin tenait fermement les rênes du parti et du gouvernement : il fit en sorte que le Club de réforme de Montréal devienne le siège de la puissante machine libérale et, en Chambre, il laissait peu d’initiative à ses députés en dehors de la législation privée. Ses deux fils feraient eux aussi carrière en politique : Léon Mercier-Gouin deviendrait professeur de droit à l’université de Montréal et sénateur, et Paul Gouin* serait un des fondateurs de l’Action libérale nationale et du Bloc populaire canadien.

Sir Lomer Gouin fut premier ministre pendant presque aussi longtemps que le seraient Louis-Alexandre Taschereau et Maurice Le Noblet Duplessis*. Alors que les mandats de ces deux derniers se termineraient dans de grands bouleversements politiques, Gouin laissa à la fin de son règne un Parti libéral plus fort et plus uni que celui qu’il avait trouvé en 1905. En favorisant l’industrialisation de la province et en accordant beaucoup d’importance à l’éducation, il contribua sûrement à lancer le Québec sur la voie de la modernité.

Plusieurs discours de sir Lomer Gouin peuvent être consultés sur microfiches. On en trouve la liste dans le Répertoire de l’ICMH. Il existe un fonds Lomer Gouin à BAC, MG 27, III, B4, très volumineux, dont une copie sur microfilm est disponible aux ANQ-Q, et un autre aux ANQ-Q, P1000, D2348. D’autres fonds conservés dans ces dépôts d’archives contiennent des documents utiles. À BAC : MG 26, G ; H ; J ; MG 27, II, D10 ; II, E1 ; III, B3. Aux ANQ-Q : P198 et P350.

Des sources imprimées permettent de suivre la carrière publique de Gouin de 1906 à 1921 : Québec, Assemblée législative, Débats, 1906–1921 ; Canada, Chambre des communes, Débats, 1906–1921 ; Canadian annual rev., 1906–1921. Les mémoires de quelques hommes politiques évoquent la vie de Gouin : R. L. Borden, Robert Laird Borden : his memoirs, Heath Macquarrie, édit. (éd. abrégée, 2 vol., Toronto, [1969]), 2 ; P.-A. Choquette, Un demi-siècle de vie politique (Montréal, 1936) ; Raoul Dandurand, les Mémoires du sénateur Raoul Dandurand (1861–1942), Marcel Hamelin, édit. (Québec, 1967). Plusieurs mémoires et thèses contiennent des informations sur lui, notamment : René Castonguay, « la Motion Francœur (1917–1918) » (mémoire de m.a., univ. de Montréal, 1989) ; Ruby Heap, « l’Église, l’État et l’Enseignement primaire public catholique au Québec, 1897–1920 » (thèse de ph.d., univ. de Montréal, 1987) ; Edwidge Munn, « les Relations entre Wilfrid Laurier et Lomer Gouin, de 1905 à 1908 » (mémoire de m.a., univ. de Montréal, 1985). Deux articles sont entièrement consacrés à Gouin : P. A. Dutil, « The politics of progressivism in Quebec : the Gouin “coup” revisited », CHR, 69 (1988) : 441–465 ; Bernard Weilbrenner, « les Idées politiques de Lomer Gouin », SHC, Rapport, 1965 : 46–57.

Dans d’autres articles et dans certains chapitres de volumes, Gouin figure d’une manière importante : F. W. Gibson, « le Ministère Mackenzie King de 1921 », dans la Formation du ministère et les relations biculturelles : étude de sept cabinets, sous la dir. de F. W. Gibson (Ottawa, 1970), 67–110 ; Jean Hamelin et al., « les Élections provinciales dans le Québec », Cahiers de géographie de Québec (Québec), 4 (1959–1960) : 5–207 ; Ruby Heap, « Libéralisme et Éducation au Québec à la fin du XIXe et au début du XXe siècles », dans Combats libéraux au tournant du XXe siècle, sous la dir. d’Yvan Lamonde (Montréal, 1995), 99–118 ; « la Ligue de l’enseignement (1902–1904) : héritage du passé et nouveaux défis », RHAF, 36 (1982–1983) : 339–373 ; « Urbanisation et Éducation : la centralisation scolaire à Montréal au début du XXe siècle », SHC, Communications hist., 1985 : 132–155.

Mis à part la brève étude de Jacques Gouin, Sir Lomer Gouin (Montréal-Nord, [1981 ?]) et le recueil d’articles de Gonzalve Desaulniers*, Sir Lomer Gouin : sa vie, son œuvre ([Montréal], 1923), Gouin n’a fait l’objet d’aucune biographie. En revanche, plusieurs études spécialisées contiennent des informations sur lui et permettent de mieux le situer dans son contexte : Réal Bélanger, Wilfrid Laurier ; quand la politique devient passion (Québec et Montréal, 1986) ; R. C. Brown, Robert Laird Borden, a biography (2 vol., Toronto, 1975–1980), 2 ; René Castonguay, Rodolphe Lemieux et le Parti libéral, 1866–1937 : le chevalier du roi (Sainte-Foy, Québec, 2000) ; R. MacG. Dawson et H. B. Neatby, William Lyon Mackenzie King : a political biography (3 vol., Toronto, 1958–1976), 1–2 ; P. [A.] Dutil, l’Avocat du diable : Godfroy Langlois et la politique du libéralisme progressiste à l’époque de Laurier, Madeleine Hébert, trad. (Montréal, 1995) ; John English, The decline of politics : the Conservatives and the party system, 1901–20 (Toronto, 1977) ; Roger Graham, Arthur Meighen : a biography (3 vol., Toronto , 1960–1965), 1–2 ; Alain Lacombe, Errol Bouchette, 1862–1912 : un intellectuel (Saint-Laurent, Québec, 1997) ; Claude Larivière, Albert Saint-Martin, militant d’avant-garde, 1865–1947 (Laval, Québec, 1979) ; Joseph Levitt, Henri Bourassa and the golden calf ; the social program of the nationalists of Quebec (1900–1914) (Ottawa, 1969) ; H. B. Neatby, Laurier and a Liberal Quebec ; a study in political management, R. T. Clippingdale, édit. (Toronto, 1973) ; Hélène Pelletier-Baillargeon, Olivar Asselin et son temps (2 vol. parus, [Montréal], 1996– ) ; Yves Roby, les Québécois et les investissements américains (1918–1929) (Québec, 1976) ; Fernande Roy, Progrès, Harmonie, Liberté : le libéralisme des milieux d’affaires francophones de Montréal au tournant du siècle (Montréal, 1988) ; Robert Rumilly, Henri Bourassa ; la vie publique d’un grand Canadien (Montréal, 1953) ; Hist. de la prov. de Québec, 8–30 ; Histoire de l’École des hautes études commerciales de Montréal, 1907–1967 (Montréal, 1966) ; Adrien Thério, Jules Fournier, journaliste de combat (Montréal et Paris, 1954) ; B. L. Vigod, Taschereau, Jude Des Chênes, trad. (Sillery, Québec, 1996) ; Mason Wade, les Canadiens français, de 1760 à nos jours, Adrien Venne et Francis Dufau-Labeyrie, trad. (2e éd., 2 vol., Ottawa, 1966) ; The French Canadians, 1760–1967 (éd. rév., 2 vol., Toronto, 1968).

On consultera aussi : ANQ-M, CE601-S33, 24 mai 1888 ; ANQ-Q, CE301-S9, 19 mars 1861 ; Rosario Gauthier, Cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal : mariages, 1862–1964 (2 vol., [Saint-Jérôme, Québec], 1993) ; La Presse, 6 sept. 1904.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Richard Jones, « GOUIN, sir LOMER (baptisé Joseph-Alfred-Lomer) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/gouin_lomer_15F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/gouin_lomer_15F.html |

| Auteur de l'article: | Richard Jones |

| Titre de l'article: | GOUIN, sir LOMER (baptisé Joseph-Alfred-Lomer) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2005 |

| Année de la révision: | 2005 |

| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |