Provenance : Lien

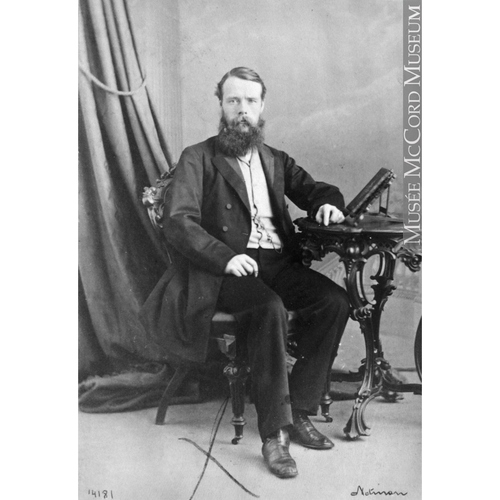

STEPHEN, GEORGE, 1er baron Mount Stephen, homme d’affaires, financier et philanthrope, né le 5 juin 1829 près de Dufftown, Banffshire, Écosse, fils de William Stephen, menuisier, et d’Elspet Smith, fille d’un petit fermier ; le 8 mars 1853, il épousa à Woolwich (Londres) Annie Charlotte Kane (décédée en 1896), et ils eurent un enfant mort-né, mais adoptèrent une fille, puis le 27 novembre 1897, à Westminster (Londres), Gian Tufnell (décédée en 1933), et ils eurent un enfant mort-né ; décédé le 29 novembre 1921 à Brocket Hall, Hertfordshire, Angleterre.

George Stephen était encore très jeune enfant lorsque ses parents s’installèrent à Dufftown, dans le Banffshire. Il étudia à l’école paroissiale jusqu’à l’âge de 14 ans, travailla un moment dans un hôtel local, puis à Aberdeen comme apprenti auprès d’un marchand de soie. En 1847, son père et sa sœur immigrèrent à Montréal. L’année suivante, George emménagea à Londres, où il travailla dans un commerce de nouveautés ; le reste de sa famille immédiate se rendit à Montréal. George fit de même en 1850, après avoir obtenu un emploi auprès de son cousin William Stephen, importateur de nouveautés. Plusieurs années après, George était devenu le principal acheteur de l’entreprise. Après la mort de son cousin, en 1862, il prit le relais avec son frère le plus jeune, Francis. Son élection au Bureau de commerce de Montréal en juillet 1864 témoigne de son ascension professionnelle rapide. Trois ans plus tard, Stephen vendit le commerce à Francis et à son associé, Andrew Robertson*.

En 1866, Stephen avait fondé une nouvelle entreprise, la George Stephen and Company, dont les activités étaient concentrées dans la vente et la fabrication de lainages et d’autres étoffes. Il agirait également comme agent auprès de manufacturiers de textiles. Cette année-là, il donna son appui financier à Bennett Rosamond* et à son frère William pour leurs filatures de tweed d’Almonte, dans le Haut-Canada. En 1882, il figurerait parmi les fondateurs de l’Almonte Knitting Company. Dès 1866, il avait fait la connaissance de son cousin Donald Alexander Smith*, agent principal à la Hudson’s Bay Company. Les deux hommes s’associeraient dans une myriade d’entreprises, et leurs carrières de même que leurs fortunes seraient étroitement liées. Un de leurs premiers investissements, en 1868, eut pour objet la Compagnie manufacturière Paton de Sherbrooke, usine de lainages construite par Andrew Paton*. En 1890, les mêmes associés feraient l’acquisition de la Quebec Worsted Company et, plus tard, d’une usine, à Sherbrooke, qui appartenait à la société Adam Lomas and Son.

Dès la fin des années 1860 et le début des années 1870, Stephen était devenu l’un des financiers les plus en vue de Montréal. En mai 1869, il entreprit la restructuration du capital de la Montreal Rolling Mills Company, qui fabriquait des clous et des barres de fer. Il forma un conseil d’administration composé de notables tels que Hugh Allan*, Charles John Brydges* et Edwin Henry King*. L’entreprise manufacturière deviendrait un chef de file à Saint-Henri (Montréal). Associé de la Compagnie d’assurance mutuelle sur la vie, de Montréal, dite du Soleil dès sa constitution en 1871 [V. Mathew Hamilton Gault*], Stephen créerait l’année suivante la Canada Cotton Manufacturing Company en se joignant à Allan, à Smith, à Bennett Rosamond, à Donald McInnes* et à d’autres personnes pour construire des usines à Cornwall, en Ontario.

En 1870, Stephen avait commencé à s’intéresser aux chemins de fer et avait fondé la Canada Rolling Stock Company. Les récits convaincants de Smith quant aux promesses que recelait le Nord-Ouest canadien encouragèrent Stephen à associer son nom en 1871 et en 1873 à deux propositions de construction de lignes de chemin de fer jusqu’au fort Garry (Winnipeg). Même si ces projets ne se concrétisèrent jamais, le fait qu’il y fut associé démentit la légende que fit circuler plus tard l’administrateur de chemin de fer sir William Cornelius Van Horne*, selon laquelle l’intérêt de Stephen à l’égard des chemins de fer de l’Ouest aurait pris naissance au cours d’un voyage inopiné de Chicago à St Paul, au Minnesota, à la fin des années 1870.

Stephen, qui figurait parmi les administrateurs de la Banque de Montréal depuis 1871 et était vice-président depuis 1873, en devint le président en mars 1876. Son mandat à la présidence coïncida avec une période de récession économique. La banque conserva néanmoins son rang de principal établissement bancaire de services aux consommateurs et d’investissement au Canada. Le rôle de Stephen était en partie décoratif, en partie politique, mais ce dernier était souvent appelé à participer activement aux affaires de la banque ; par exemple, il se rendait à Londres et à New York pour y rencontrer de grands financiers.

Même si Stephen était au départ apolitique, il lui arrivait de prendre la parole à des assemblées publiques ou de faire des déclarations incisives sur des questions économiques. En apparence favorable au libre-échange, il se mit à préconiser, lorsque la récession empira dans les années 1870, l’imposition de tarifs douaniers plus élevés pour certains produits et l’exonération de droits pour l’équipement spécialisé, notamment celui qui était destiné à l’industrie du textile et à la construction ferroviaire. Dès la fin des années 1870, il fut de plus en plus considéré comme un allié des conservateurs. Après la réélection de sir John Alexander Macdonald* au poste de premier ministre en 1878, les filatures et les lamineries se trouvèrent parmi les industries privilégiées par la Politique nationale. À l’instar d’autres hommes d’affaires de son époque, Stephen reflétait étroitement, dans son orientation politique, ses intérêts économiques.

En 1877, Smith avait présenté Stephen à James Jerome Hill*, homme d’affaires qui exploitait des bateaux à vapeur sur la rivière Rouge. En août, Stephen alla voir la ligne inachevée du St Paul and Pacific Railroad, au Minnesota, dont Hill cherchait à faire l’acquisition pour la prolonger jusqu’à la frontière canadienne ; les perspectives l’inspirèrent. La rencontre des deux hommes mena à la création de la George Stephen and Associates, entreprise qui constitua l’un des partenariats les plus lucratifs de l’industrie ferroviaire en Amérique du Nord. À Stephen, Smith et Hill s’ajouta l’associé de Hill dans la compagnie de bateaux à vapeur, Norman Wolfred Kittson*. John Stewart Kennedy, banquier de New York spécialisé dans les investissements, constituait un partenaire essentiel, mais invisible. L’année suivante, Stephen et ses associés achetèrent la ligne de chemin de fer pour la somme de 5 500 000 $ en liquidités et en obligations. Incapables d’obtenir des fonds auprès des banques d’investissement londoniennes, ils déposèrent des liquidités et des biens à titre de garantie pour acheter leurs actions et se virent accorder un financement à court terme de la Banque de Montréal. Le chemin de fer fut rebaptisé St Paul, Minneapolis and Manitoba Railroad, et Stephen en devint le président.

Dans les milieux financiers de Montréal, l’initiative audacieuse souleva la controverse. Selon une rumeur largement répandue, Stephen s’était servi de son poste à la Banque de Montréal pour obtenir des prêts à des taux préférentiels et sur présentation de garanties limitées. Les profits que l’entreprise récolta avant même que la ligne de chemin de fer n’atteigne Winnipeg en décembre 1878 alimentèrent ces rumeurs. Les entreprises de chemin de fer de Stephen seraient sans cesse harcelées par la presse, qui scrutait à la loupe les structures financières complexes qui deviendraient sa marque de commerce. Stephen traiterait les « gribouilleurs » avec mépris, mais s’inquiétait constamment de l’effet de leurs propos sur ses affaires et sa réputation.

Au cours de l’été de 1880, Stephen entreprit des négociations en vue d’obtenir le contrat de construction du chemin de fer canadien du Pacifique. Il eut recours à Duncan McIntyre*, de la Compagnie du chemin de fer du Canada central, comme intermédiaire, et il se querella avec Macdonald et son ministre des Chemins de fer et Canaux, sir Charles Tupper*, au sujet des modalités contractuelles. En vertu de l’entente définitive, la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique (CP) reçut la somme de 25 millions de dollars en argent, 25 millions d’acres de terres à l’ouest de Winnipeg et 713 milles de voie achevée. Le CP se vit accorder des exonérations fiscales, le dégrèvement de droits associés aux matériaux de construction et un droit exclusif pendant 20 ans qui interdisait de construire des lignes au sud de celle du CP dans l’Ouest canadien. Lorsque le contrat fut signé à Ottawa le 21 octobre 1880, le consortium était composé de Richard Bladworth Angus, de Stephen, de McIntyre et de Hill, ainsi que de Kennedy. Des représentants de la Morton, Rose and Company, banque d’investissement dirigée par l’ancien ministre des Finances sir John Rose*, et de la Kohn-Reinach et Compagnie, établissement bancaire franco-allemand, étaient également parties prenantes. Smith, qui s’était attiré l’animosité de Macdonald, n’était pas du groupe, mais il serait un actionnaire important et un adjoint précieux pour Stephen. Le CP fut constitué en société le 16 février 1881 et Stephen en fut le premier président. Ce dernier démissionna immédiatement du conseil d’administration de la Banque de Montréal pour se consacrer à la nouvelle société.

Stephen évalua mal le temps et les efforts nécessaires à la construction du chemin de fer ; dès novembre 1881, il admit que le chantier « prenait des dimensions qui dépassaient largement [ses] calculs ». Il se retira de la gestion quotidienne de la ligne manitobaine et rappela à Montréal le vice-président de cette dernière, Angus, pour qu’il le seconde dans les affaires du CP. Sur recommandation de Hill, Stephen embaucha Van Horne pour qu’il gère la construction de trois sections importantes. Mais Hill ne parvint pas à persuader le consortium d’abandonner la route qui passait par le lac Supérieur et qui – l’avenir lui donnerait raison – serait un fardeau pour la compagnie et constituerait un concurrent direct pour la ligne manitobaine.

Le défi que devait relever Stephen, soit celui de trouver plus de capitaux, s’avéra tout aussi difficile que de construire une voie à travers 2 000 milles de forêt, de marais, de rivières et de montagnes. Le coût total était évalué à 100 millions de dollars, et il fallait réunir au moins la moitié de ce montant. Stephen proposa de financer le CP dans une large mesure en en réduisant le nombre de propriétaires « au seuil le plus bas possible », en recueillant des sommes auprès d’un groupe sélectionné d’investisseurs et en offrant à ceux-ci des rendements proportionnels au rendement du chemin de fer. Il adoptait ainsi le modèle utilisé pour la ligne manitobaine : l’entreprise disposerait de fonds suffisants pour réinvestir dans la voie ferroviaire et dans le matériel roulant, ce qui diminuerait les frais d’exploitation et bonifierait la valeur des actions. Le financement à court terme serait assuré par une subvention du gouvernement, versée dès l’achèvement de chaque mille de voie, ainsi que par les revenus tirés de la vente de terrains. La méthode de Stephen consistait à planifier la colonisation tout le long du parcours d’après l’expérience de la ligne manitobaine ; dans ce cas, des vagues d’immigrants avaient presque immédiatement amené une clientèle de passagers et suscité la demande de transport de marchandises. Les deux stratégies s’avérèrent optimistes. Les terres à proximité du chemin de fer canadien du Pacifique devinrent l’objet de spéculation, ce qui entraîna une flambée des prix. Les immigrants ne furent pas instantanément attirés vers les Prairies, dont la fertilité des sols avait longtemps été remise en cause. Les stratagèmes de Stephen destinés à attirer des colons d’Écosse et d’Irlande ne reçurent pas l’appui du gouvernement britannique, et la Hudson’s Bay Company, qui était propriétaire de grandes bandes de terrain, se révéla un partenaire récalcitrant dans la colonisation de l’Ouest.

Stephen, poussé par la nécessité de trouver d’autres revenus et d’aménager un terminus à l’est situé au delà de l’extrémité prévue par le CP, soit à Callander, près de North Bay, en Ontario, consacra beaucoup de son temps à l’acquisition et à la construction de lignes régionales en Ontario et au Québec. Le consortium acquit la Compagnie du chemin de fer du Canada central en 1881, la section ouest du chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental en 1882 ainsi que le Toronto, Grey and Bruce Railway en 1884. Pour relier Ottawa à Toronto, il fit construire le chemin de fer d’Ontario et Québec. Stephen avait personnellement acheté une part importante du Credit Valley Railway de George Laidlaw* en 1880 et il intégra plus tard cette ligne au réseau du CP. Le prolongement rapide du chemin de fer canadien du Pacifique dans le territoire occupé par le Grand Tronc, société dirigée par Joseph Hickson*, sema la discorde entre les deux hommes dans les années 1880. Sous la pression de Macdonald, le CP et le Grand Tronc mirent fin à leurs conflits territoriaux en 1890.

Même si Stephen se révéla un tacticien de premier ordre dans la création d’un réseau dans l’Est pour le CP, la quantité de capitaux que cela avait exigée exerça de plus en plus de pression sur les ressources financières du consortium. Dès 1883, celui-ci montrait des signes de difficulté. Puisque le CP avait trouvé peu d’investisseurs sur les marchés financiers de Londres et de New York, Stephen dut emprunter sur ses actions de la ligne manitobaine et fournir en garantie son nouveau manoir à Montréal. Au bout du compte, lui-même et Smith vendirent une partie de leurs actions de la ligne manitobaine pour payer les dépenses et verser les dividendes du CP. Hill refusa de leur emboîter le pas, de crainte de perdre le contrôle majoritaire du chemin de fer manitobain. Il avait compris que le CP livrerait une concurrence farouche à sa propre ligne pour gagner le trafic ferroviaire vers l’est du pays. Il remit sa démission du conseil d’administration du CP en mai 1883, mais conserva la moitié de ses actions, par loyauté envers ses associés. Kennedy partit aussi, ce qui précipita encore davantage la chute des actions de la compagnie et compliqua les efforts de plus en plus pressants de Stephen en vue de réunir des capitaux.

Devant la crise imminente, McIntyre donna à son tour sa démission en 1884 et, peu après, il obligea les autres administrateurs à acheter ses actions, ce qui lui valut l’hostilité de Stephen pour le reste de sa vie. Ce dernier avait exercé des pressions sur Macdonald et réussi à le convaincre de présenter un projet de loi visant à garantir le versement des dividendes du CP, payables en novembre 1884, et à assurer le paiement d’autres dépenses ; la loi avait été adoptée en mars. Dès le début de 1885, Stephen, Smith et Angus avaient épuisé leurs garanties. Ils utilisèrent les risques auxquels le CP exposait la Banque de Montréal et la menace qui planait sur le système bancaire dans son ensemble comme prétextes pour faire adopter un deuxième projet de loi de garantie. Tupper et le député John Henry Pope* présentèrent des arguments convaincants au cabinet en faveur de cette mesure. La rébellion du Nord-Ouest [V. Louis Riel*], qui éclata en mars 1885, fournit l’occasion de démontrer solidement l’intérêt d’un lien transcontinental ; en effet, des troupes purent être transportées dans cette région en sept jours, tandis qu’il avait fallu quatre mois en 1870, au moment du soulèvement de la Rivière-Rouge. Cette situation facilita l’adoption du projet de loi, sanctionné le 20 juillet 1885, qui prévoyait une nouvelle émission d’obligations. Celle-ci permit à la compagnie de recueillir suffisamment d’argent pour calmer ses créanciers et terminer la construction. Stephen était absent lorsque Smith enfonça le dernier tire-fond à Craigellachie, en Colombie-Britannique, le 7 novembre 1885.

Que ce soit par obstination, témérité ou fierté, Stephen, Smith et Angus furent les seuls du consortium d’origine à demeurer en place. L’appui de Macdonald et de son cabinet s’était avéré indispensable et avait fait contrepoids au cadre financier chancelant du CP. Pourtant, Stephen refusait de reconnaître que l’entreprise devait son existence au gouvernement. Il contra toute tentative d’empiètement sur la liberté d’action de la compagnie et se trouva mêlé à un conflit sur la place publique qui l’opposa durant plusieurs années au gouvernement manitobain, dirigé par John Norquay*, au sujet de l’impopulaire clause de monopole. Cédant aux pressions du public en 1888, le CP permit la construction de lignes secondaires au sud de sa voie principale, mais lutta pour obtenir un paiement compensatoire de la part du gouvernement fédéral. Sur cette question et dans d’autres dossiers, Stephen s’avéra un piètre débatteur ; ses menaces et condamnations ne faisaient qu’attiser le mécontentement. Il démissionna de son poste de président du CP le 7 août 1888 et donna son appui à la nomination de Van Horne pour le remplacer. Il demeura administrateur de la compagnie jusqu’en 1893, mais par la suite il ne montra que sporadiquement de l’intérêt envers elle ; il réduisit ses avoirs de façon substantielle et encouragea même d’autres investisseurs à en faire autant.

À titre de premier président du CP, Stephen était habilement intervenu auprès des hommes politiques et son inlassable plaidoyer avait porté fruit. Il avait également tissé un imposant réseau d’alliés, dont il s’était assuré l’appui par divers moyens. Par exemple, Pope, ministre influent dans ce dossier, se vit offrir des options avantageuses sur l’achat d’actions de la New Brunswick Railway Company (autre acquisition du CP). Lorsque Hugh John Macdonald, fils du premier ministre, annonça son départ pour Winnipeg afin d’y ouvrir un cabinet d’avocats avec un des fils de Tupper, Stephen offrit immédiatement un contrat de 5 000 $ au nom du service des terres de la compagnie. Une lettre que Stephen adressa à Macdonald en 1890 et dans laquelle il mentionnait qu’il avait personnellement versé plus de un million de dollars au Parti conservateur depuis 1882 laisse entrevoir dans quelle mesure il avait gagné l’allégeance du premier ministre et de son gouvernement.

Si Stephen regretta amèrement sa participation dans le CP, c’est parce que cette aventure ébranla sérieusement ses finances personnelles. La liquidation d’une part importante de ses actions de la ligne manitobaine pour financer le chemin de fer canadien du Pacifique l’avait appauvri plus que Hill. Stephen déplora aussi d’avoir encouragé ses associés à investir dans le CP alors qu’il savait que la ligne manitobaine constituait une meilleure occasion d’affaires. Même s’il avait démissionné de son poste de président de cette compagnie en février 1884, toute sa vie il demeura attaché à sa première entreprise ferroviaire et au dynamique président de cette dernière. Hill assura la croissance de la ligne ferroviaire du St Paul Minneapolis, and Manitoba Railroad, qui devint le Great Northern Railroad, et il construisit son propre réseau transcontinental. Cette compagnie demeura le principal investissement de Stephen et la source d’une bonne partie de sa fortune. Dans les moments cruciaux au cours de l’expansion de l’empire de Hill, Stephen serait son plus fidèle allié.

Au milieu des années 1880, Stephen passa de plus en plus de temps en Angleterre. Dès 1888, il y avait élu domicile. Il reçut le premier d’une longue liste d’honneurs lorsqu’on lui conféra le titre de baronnet le 3 mars 1886. En 1891, il fut élevé à la pairie et prit le titre de baron Mount Stephen, nom emprunté à un sommet des Rocheuses voisin de la ligne du chemin de fer canadien du Pacifique. Même s’il était régulièrement présent aux sessions de la Chambre des lords, il ne participait jamais aux débats ni aux travaux des comités. Il retourna rarement au Canada et y fit son dernier voyage en 1894. Son appui était néanmoins sollicité par ceux qui cherchaient à gravir des échelons au Canada, notamment lord Minto [Elliot*], qui reconnut devoir sa nomination au titre de gouverneur général en 1898 à l’influence de Mount Stephen et de Garnet Joseph Wolseley*, lord Wolseley. À compter des années 1890, Mount Stephen délégua la gestion de la plupart de ses placements au Canada à son beau-frère, Robert Meighen*, et de ses affaires privées à son agent canadien, John Turnbull. Il confia ses intérêts aux États-Unis à l’avocat John William Sterling. Quant à ses placements en Angleterre, ils furent gérés par Gaspard Farrer, associé chez Baring Brothers.

Dans sa vie privée, Mount Stephen était un homme réservé. Lui-même et sa première femme avaient adopté Alice Brooke, censément la fille d’un membre du clergé du Vermont et alors une jeune femme. Mount Stephen la présenterait à son futur mari, Henry Stafford Northcote, et aiderait ce dernier à obtenir le poste de gouverneur de Bombay. Sa deuxième femme, Gian Tufnell, de 35 ans sa cadette, avait été dame de compagnie de la duchesse de Teck et était une amie intime de sa fille, qui deviendrait la reine Mary en 1910. Les Mount Stephen reçurent régulièrement des membres de la famille royale à Brocket Hall, dans le Hertfordshire ; c’était une demeure spacieuse entourée de vastes jardins, propriété qu’ils louèrent à partir de 1893.

Travailleur infatigable, Mount Stephen n’avait qu’un passe-temps : la pêche au saumon. En novembre 1873, il avait acheté une propriété au confluent des rivières Causapscal et Matapédia, au Québec, et loué des droits de pêche. Il se rendait régulièrement à cet endroit pour y recevoir des associés, des amis et, à l’occasion, le gouverneur général. Pionnier de la pêche sportive dans la péninsule de la Gaspésie, il initia de nombreuses personnes à cette activité et leur fit découvrir cette région, dont il devint un bienfaiteur. Dès les années 1880, il cherchait d’autres lieux de pêche. En 1886, il fit l’acquisition d’un terrain à Grand-Métis. Sur un promontoire surplombant la rivière Mitis et le fleuve Saint-Laurent, il fit construire l’Estevan Lodge. La maison, la propriété et le contenu coûtèrent 73 426 $. En 1918, il donnerait le domaine à sa nièce Elsie Reford [Meighen*], qui le transformerait en un grand jardin ornemental.

En 1883, Mount Stephen avait emménagé dans le manoir qu’il avait fait construire à Montréal. Dessinée par William Tutin Thomas, la maison coûta quelque 600 000 $. L’historien de l’architecture Arthur John Hampson Richardson l’a décrite comme « un des véritables chefs-d’œuvre du style [à l’italienne] au Canada ». Après le départ de Mount Stephen pour l’Angleterre, la demeure fut habitée par sa sœur Elsie et son mari, Robert Meighen, qui en firent l’acquisition en 1900. Cet endroit deviendrait le Mount Stephen Club en 1926.

L’un des philanthropes les plus généreux de son époque, Mount Stephen ne cherchait pas de marques d’approbation pour ses largesses. Même s’il se montra prodigue envers ses 19 neveux et nièces ainsi qu’envers les familles de ses deux femmes, il destina une large part de sa fortune à des hôpitaux. En 1890, lui-même et Smith avaient fait l’acquisition du domaine de Frothingham [V. John Frothingham*] à Montréal pour y ériger l’hôpital Royal Victoria, puis ils versèrent chacun 500 000 $ en vue de sa construction. Après l’ouverture de l’hôpital, en 1893, ils donnèrent chacun de nouveau 500 000 $ en actions afin de payer l’immeuble et de constituer un fonds de dotation. Mount Stephen assuma également les frais de construction d’une aile du Montreal General Hospital et fit des dons à divers hôpitaux d’Écosse. Cependant, il affecta la majeure partie de sa richesse à une même œuvre de bienfaisance, le Prince of Wales Hospital Fund for London (rebaptisé en 1907 le King Edward’s Hospital Fund). Créé en 1897, ce fonds venait en aide aux hôpitaux privés sans but lucratif de la région métropolitaine de Londres. Mount Stephen travailla étroitement avec le prince de Galles (qui deviendrait le roi George V) à constituer le fonds de dotation et en fut le bienfaiteur le plus important. En tout, il donna 1 315 000 £ à cet organisme.

Devenu presque complètement sourd dans les dernières années de sa vie, Mount Stephen passa le plus clair de son temps à Brocket Hall ; il avait encore la main ferme et l’esprit alerte peu avant sa mort, en 1921. Il fut inhumé dans le cimetière voisin. S’il avait donné généreusement aux hôpitaux, ce n’était pas parce qu’il avait eu l’occasion de recourir à leurs services. De constitution solide, il avait joui d’une santé remarquable ; il n’avait pas manqué un seul jour de travail pour cause de maladie pendant plus de 53 ans ni souffert une seule fois d’un mal de tête. À sa mort, sa succession fut évaluée à 1 414 319 £. Ses legs à des organismes de charité ou pour des causes au Canada furent minimes, car il estimait qu’il avait donné davantage au pays que ce qu’il en avait reçu.

Contrairement à ses partenaires et associés Hill, Smith et Van Horne, Mount Stephen ne fut jamais gratifié d’une biographie de la part d’agents de publicité ou d’auteurs contemporains. Le fait qu’il a brûlé une grande partie de ses papiers avant sa mort et qu’il n’a pas eu d’enfants contribua à rendre l’histoire de sa vie inaccessible. Son retour en Angleterre sans fracas à 59 ans l’avait tenu à l’écart de l’attention du public et l’étourdissante complexité de ses opérations financières ont fait de lui un personnage moins attrayant que ses associés, plus grands que nature. De plus, sa réputation a suivi les hauts et les bas du CP. Selon certains critiques, ce chemin de fer était une extravagance ; pour leur part, les nationalistes le voyaient comme un maillon essentiel de la création d’une nation transcontinentale. Mount Stephen lui-même était ambivalent. Malgré l’importance que le CP avait selon lui pour le Canada, il n’était pas convaincu de sa valeur comme investissement. Son retrait de cette entreprise est parfois interprété comme un affront envers le Canada et son départ pour l’Angleterre, comme un geste de colère à l’égard d’un pays qui n’avait pas reconnu son importance à sa juste valeur. Pourtant, Mount Stephen reçut l’honneur le plus haut conféré à un Canadien, soit une pairie. Son départ rapide de l’entreprise souligne le fait qu’il comprenait parfaitement la nature de l’industrie ferroviaire, où la rentabilité dépendait davantage de gestionnaires compétents que d’ambitieux financiers. Associé à Hill et à Van Horne, il se trouvait entouré de deux des personnes les plus compétentes en la matière de tout le continent.

Selon l’historien Donald Grant Creighton*, Mount Stephen fut « peut-être le plus grand génie créateur de toute l’histoire des finances canadiennes ». Cette description rend très bien le caractère ambigu de la réussite de Mount Stephen ; la créativité dans le domaine des finances est souvent synonyme de malhonnêteté. Mount Stephen et les membres de son consortium furent traités, à leur époque, comme des magnats de la finance qui manipulaient le monde politique, la presse et les milieux financiers pour leur profit personnel. Cette vision contraste de façon on ne peut plus marquée avec celle que Mount Stephen avait de lui-même. Sa pierre tombale porte l’inscription « sage dans ses largesses, d’une intégrité sans faille ». Même s’il avait recours à tout l’arsenal qu’employaient les financiers pour charmer et convaincre les gens, son principal atout résidait dans son optimisme plein d’entrain et son pouvoir de persuasion. Sa notice nécrologique publiée dans le Times de Londres et signée par son associé Gaspard Farrer attribue son succès au fait « [qu’]il avait le don d’inspirer instantanément la confiance et de susciter l’enthousiasme et le dévouement [...] En sa présence, le doute et les obstacles se dissipaient, et l’espoir et la confiance renaissaient. »

Arch. privées, Alexander Reford (Grand-Métis, Québec), George Stephen, 1er baron Mount Stephen, copie de lettres.— BAC, MG 26, A ; MG 29, A28, A30 ; MG 30, D59, 18.— James Jerome Hill Reference Library (St Paul, Minn.), J. J. Hill papers (mfm à BAC).— Gazette (Montréal), 19–20 août 1879.— Globe, 12 sept. 1883.— Times (Londres), 1er déc. 1921.— Michael Bliss, Northern enterprise : five centuries of Canadian business (Toronto, 1987).— C. J. Brydges, The letters of Charles John Brydges, 1883–1889 ; Hudson’s Bay Company land commissioner, Hartwell Bowsfield, édit., introd. par J. E. Rea (Winnipeg, 1981).— Canada Gazette, 16 déc. 1871.— D. [G.] Creighton, John A. Macdonald, the old chieftain (Toronto, 1955 ; réimpr. 1965).— Merrill Denison, la Première Banque au Canada ; histoire de la Banque de Montréal, P.-A. Horguelin et J.-P. Vinay, trad. (2 vol., Toronto et Montréal, 1966–1967).— Dominion annual reg., 1879–1881, 1885–1886.— J. A. Eagle, The Canadian Pacific Railway and the development of western Canada, 1896–1914 (Kingston, Ontario, 1989).— Ben Forster, A conjunction of interests : business, politics, and tariffs, 1825–1879 (Toronto, 1986).— Heather Gilbert, « A footnote to history : the unaccountable fifth ; solution of a Great Northern enigma », Minnesota Hist. (St Paul), 42 (1971) : 175–177 ; The life of Lord Mount Stephen [...] (2 vol., Aberdeen, Écosse, 1965–1977) ; « Mount Stephen : a study in environments », Northern Scotland (Aberdeen), 1 (1972), no 2 : 177–197.— R. D. Lewis, Manufacturing Montreal : the making of an industrial landscape, 1850 to 1930 (Baltimore, Md., 2000).— London Gazette, 26 juin 1891.— Donna McDonald, Lord Strathcona : a biography of Donald Alexander Smith (Toronto et Oxford, 1996).— Albro Martin, James J. Hill and the opening of the northwest (New York, 1976 ; réimpr., introd. par W. T. White, St Paul, 1991).— Keith Morris, The story of Lord Mount Stephen (Londres, 1922).— A. A. den Otter, « The Hudson’s Bay Company’s prairie transportation problem, 1870–85 », dans The developing west : essays on Canadian history in honor of Lewis H. Thomas, J. E. Foster, édit. (Edmonton, 1983), 25–47 ; « Transportation and transformation, the Hudson’s Bay Company, 1857–1885 », Great Plains Quarterly (Lincoln, Nebr.), 3 (1983) : 171–185.— James Pope-Hennessy, Queen Mary, 1867–1953 (Londres, [1959]).— A. J. H. Richardson et al., Quebec City : architects, artisans and builders (Ottawa, 1984).— Types of Canadian women [...], H. J. Morgan, édit. (Toronto, 1903).— B. J. Young, Promoters and politicians : the north-shore railways in the history of Quebec, 1854–85 (Toronto, 1978).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Alexander Reford, « STEPHEN, GEORGE, 1er baron Mount Stephen », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/stephen_george_15F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/stephen_george_15F.html |

| Auteur de l'article: | Alexander Reford |

| Titre de l'article: | STEPHEN, GEORGE, 1er baron Mount Stephen |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2005 |

| Année de la révision: | 2005 |

| Date de consultation: | 2 janv. 2026 |