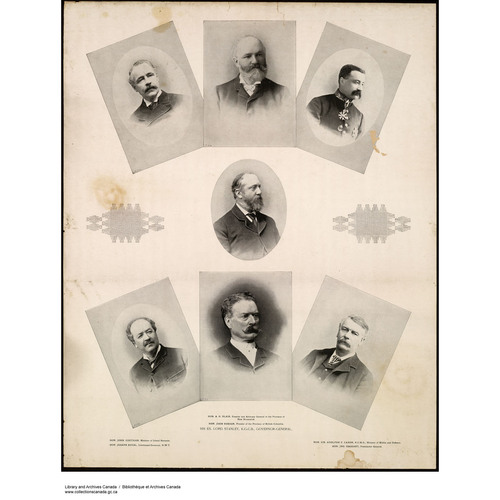

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3422233

ROYAL, JOSEPH, journaliste, avocat, homme politique, homme d’affaires et fonctionnaire, né le 7 mai 1837 à Repentigny, Bas-Canada, fils d’Édouard Royal et de Marceline Therrien ; le 14 juillet 1857, il épousa à Montréal Agnès Bruyère, et ils eurent au moins huit enfants ; décédé le 23 août 1902 à Montréal.

Bien qu’ils aient été pauvres et illettrés, les parents de Joseph Royal réussirent à l’envoyer à l’école paroissiale. Venant Pilon, chanoine à la cathédrale Saint-Jacques de Montréal, remarqua l’intelligence de l’enfant et paya son admission au petit séminaire de cette ville. De 1850 à 1854, Royal étudia donc chez les sulpiciens, après quoi il alla au collège Sainte-Marie, ouvert peu de temps auparavant par les jésuites. Pendant toutes ses études, il fut membre actif de diverses associations religieuses et littéraires parrainées par l’une ou l’autre de ces communautés. Baignant, en classe comme à l’extérieur, dans une atmosphère ultramontaine, il acquit la conviction profonde que, dans sa vie publique comme dans sa vie privée, l’homme doit toujours suivre les enseignements de l’Église.

En 1857, Royal entreprit son stage de droit au cabinet de George-Étienne Cartier*, qui comptait parmi ses clients les sulpiciens et la Compagnie du chemin de fer du Grand Tronc. Cartier était aussi le chef des conservateurs canadiens-français, les « Bleus », auxquels Royal allait se rallier en politique et dans la pratique du journalisme. D’ailleurs, la même année, il commença à écrire dans la Minerve, organe de Cartier et principal journal francophone de Montréal.

Rapidement, Royal allait se consacrer d’abord et avant tout au journalisme. En 1858, avec l’aide de Cyrille Boucher* et d’autres condisciples, il fonda l’Ordre, qui entendait discuter des affaires publiques à la lumière des principes catholiques. Ce journal, qui se disait voué « à l’Église, à [la] foi, à [la] Patrie, [et] à [la] nationalité », allait prendre l’Église comme guide dans toutes ses rubriques : politique, économie, actualité, publicité même. Hélas, le journal connut des diffîcultés financières et Royal dut le vendre le 15 novembre 1860. Il abandonna le journalisme pour un temps, semble-t-il, et prit un emploi de traducteur à l’Assemblée législative, mais dès janvier 1862, il était rédacteur en chef de l’Écho du Cabinet de lecture paroissial, autre journal religieux de Montréal. Deux ans plus tard, il participait à la fondation d’un mensuel littéraire, la Revue canadienne, et en devenait secrétaire d’administration. Entre-temps, il avait été reçu au barreau et avait ouvert un cabinet.

Royal était un journaliste conservateur et profondément catholique. Dans une étude remarquée sur la carrière politique de sir Louis-Hippolyte La Fontaine*, il condamnait les rebelles de 1837–1838, stigmatisait l’irrespect des « Rouges » pour les valeurs catholiques et louait la prudence des choix politiques de La Fontaine. Il soutenait ardemment le mouvement bas-canadien de colonisation mené par le clergé, qui représentait un type idéal d’action sociale. Il définissait ainsi les Canadiens français : un « peuple essentiellement hiérarchique et catholique [...] il attend l’action d’en haut, habitué qu’il est d’y trouver plus de science, plus de sagesse, plus de lumière que partout ailleurs ».

En 1867, Royal contribua à la fondation d’un autre journal montréalais, le Nouveau Monde, qui, comme l’Ordre, entendait influencer l’opinion « dans le sens catholique ». L’évêque ultramontain de Montréal, Ignace Bourget*, en était l’inspirateur. Peu après sa création, le Nouveau Monde se lança à fond dans la campagne de recrutement des zouaves pontificaux. Royal devint cosecrétaire d’un comité qui devait regrouper les volontaires en unités, leur assigner des aumôniers et préparer leur départ pour Rome.

Royal dirigeait toujours le Nouveau Monde lorsque, à l’automne de 1869, les Métis de la colonie de la Rivière-Rouge (Manitoba) et leur chef Louis Riel* prirent les armes pour résister à la prise de possession du Nord-Ouest par le Canada. Peut-être parce que l’évêque de Saint-Boniface, Alexandre-Antonin Taché*, était un ultramontain et un ami de Bourget, le Nouveau Monde reçut et publia plus de lettres venant de proches du mouvement de Riel que tout autre journal canadien, ce qui ne tarda pas à lui valoir des critiques.

Pendant l’été de 1870, Taché se rendit à Montréal ; la communauté catholique de la Rivière-Rouge avait besoin de chefs de file, et il venait en recruter parmi les Canadiens français de profession libérale. Royal accepta de retourner à Winnipeg avec lui pour une tournée d’exploration. De là-bas, il fit parvenir à son journal des comptes rendus sur le climat, les richesses et les possibilités de peuplement de la nouvelle province du Manitoba. En outre, sa visite le rapprocha de Riel et des Métis. « Plus j’étudie et vois les choses, nota-t-il, plus je me convaincs davantage de la justice de la cause des Métis de la R. Rouge. »

Royal quitta le Manitoba au bout de quatre semaines, mais il avait déjà décidé de s’y fixer. Il sentait, écrivit-il à Taché, « que le Bon Dieu [1]’y appelait ». Il avait l’intention de fonder un journal et de se présenter aux élections provinciales à l’automne – tout cela pour des motifs religieux. « Je veux être votre homme, Monseigneur, comme j’ai tâché jusqu’ici d’être l’homme de Mgr de Montréal. »

Royal partit seul pour l’Ouest. Ce n’est qu’en 1872 qu’il put faire venir sa famille de Montréal et, même alors, il trouva les dépenses « énormes ». Ses ambitions journalistiques n’avaient fait qu’alourdir ses dettes. Il avait dû acheter une presse à Montréal et avait emprunté une forte somme pour la payer. En mai 1871, à Saint-Boniface, il lança toutefois son journal, le Métis, en même temps qu’il ouvrit une imprimerie et une librairie. C’était le premier journal francophone de l’Ouest. Grâce à sa presse, Royal pouvait gagner un certain revenu en traduisant et en imprimant des lois provinciales. À peu près au même moment, il ouvrit un cabinet avec Joseph Dubuc*, autre avocat arrivé récemment de Montréal.

Royal s’engagea à fond dans tous les aspects de la vie publique. Il fut le premier président de la Société Saint-Jean-Baptiste du Manitoba, qui vit le jour en 1871. Il participa à la fondation de la première compagnie d’assurance de Winnipeg. À l’automne de 1871, lorsqu’on craignit qu’un groupe de féniens dirigé par William Bernard O’Donoghue* n’envahisse la province, il servit d’intermédiaire entre le lieutenant-gouverneur, Adams George Archibald*, et les Métis. Ce fut donc en partie à cause de son influence que Riel et ses partisans acceptèrent de se rallier au gouvernement. Au cours de la crise, il commanda même une compagnie de cavaliers qui fit une patrouille sur la frontière. Malgré tout, il trouvait le temps de jouer de l’orgue et de chanter dans la chorale de l’église !

Le Manitoba offrait à Royal de belles perspectives d’avenir. La province était en train de créer ses institutions de base et avait désespérément besoin d’hommes qualifiés, surtout de langue française. Aux premières élections provinciales, Royal fut élu sans opposition dans Saint-François-Xavier-Ouest ; quand l’Assemblée se réunit, en mars 1871, les députés l’élurent unanimement à la présidence. Dès l’année suivante, il devint secrétaire de la province. En juillet 1874, il démissionna avec le reste du gouvernement [V. Henry Joseph Clarke*], mais, dès le mois de décembre, il réintégra l’exécutif à titre de secrétaire de la province et de ministre des Travaux publics. En mai 1876, il devint procureur général, mais il continua d’agir comme ministre des Travaux publics et reprit officiellement ce portefeuille en 1878.

Au cours de ces années, Royal, à titre de représentant du Manitoba, négocia avec Ottawa sur diverses questions, dont les frontières de la province et les finances. Il rédigea les lois qui dotèrent la province de systèmes d’enseignement, d’administration municipale et d’enregistrement des propriétés, ainsi que la loi électorale et la loi établissant l’université de Manitoba. Avec le juge en chef Edmund Burke Wood*, il prépara une refonte des lois provinciales. Il exerça aussi des fonctions à l’extérieur du gouvernement : il fut le premier surintendant des écoles catholiques du Manitoba en 1871–1872, fit partie du premier conseil d’administration de la Société de colonisation de Manitoba (vouée au peuplement de l’Ouest par des francophones) et fut, de 1877 à 1887, le premier vice-chancelier de l’université du Manitoba. Dès 1879, sa renommée et son influence dépassaient celles de tous les autres laïcs francophones de la province.

Dans les années 1870, la population francophone du Manitoba perdit rapidement du terrain à cause des milliers de nouveaux colons qui vinrent grossir les rangs de la population anglophone. Préserver l’influence de la communauté franco-catholique devait donc être une priorité pour Royal. Sa stratégie s’inspirait de celle qu’il attribuait à La Fontaine : former à l’Assemblée un bloc franco-catholique unifié et faire admettre le principe de la double majorité.

Les différences entre Métis et Canadiens français constituaient le principal obstacle à l’unité des francophones. Royal devait vaincre un certain ressentiment chez les Métis, qui tenaient à leur identité et trouvaient que les Canadiens français ne défendaient pas toujours bien leurs intérêts. Aussi déploya-t-il de sérieux efforts pour promouvoir leur cause : il veilla à ce que leurs privilèges traditionnels soient reconnus par la loi et réclama maintes fois la confirmation pleine et entière des concessions foncières qui leur avaient été promises en 1870 par l’Acte du Manitoba. Avec Dubuc, il assura la défense des Métis accusés de crimes en relation avec le raid fénien de 1871 et le soulèvement de la Rivière-Rouge en 1869–1870 ; il défendit, par exemple, Ambroise-Dydime Lépine*, jugé en 1874 pour le meurtre de Thomas Scott*. Bien sûr, il préconisa plusieurs fois une amnistie générale et totale pour Riel et les autres participants à la rébellion.

En prenant ainsi fait et cause pour les chefs de la résistance, Royal s’attira une certaine méfiance et une certaine hostilité de la part des Métis qui s’étaient opposés au mouvement. Pourtant, il ne défendait pas Riel de gaieté de cœur. En public, il était tenu de réclamer une amnistie et même de se prononcer en faveur du retour de Riel sur la scène publique, mais il craignait qu’il n’engendre d’autres désordres. En 1874, il laissa entendre que Riel devrait s’abstenir de toute activité politique en attendant que l’amnistie puisse être proclamée, ce qui provoqua la colère de ses amis ultramontains de la province de Québec.

Néanmoins, Royal parvint à forger une assez grande unité entre les franco-catholiques de l’Assemblée provinciale. Comme chef de ce groupe, il entra au cabinet du premier ministre John Norquay* en 1878. Bien qu’il ait été un sang-mêlé de langue anglaise, Norquay avait besoin, pour conserver la majorité à l’Assemblée, de l’appui du parti francophone, ce qui explique la présence de Royal et du Métis Pierre Delorme* dans son cabinet. Cette situation présentait une difficulté pour Royal, car il était convaincu depuis longtemps que le seul rempart solide, pour les Franco-Manitobains, était le principe selon lequel le gouvernement devait avoir l’appui d’une majorité dans chacun des deux groupes linguistiques, les anglophones et les francophones. Dès le début, il exigea que Norquay obtienne l’adhésion de la majorité des députés de langue anglaise, mais il laissa les choses traîner jusqu’en mai 1879. À ce moment-là, une révolte éclata dans le caucus francophone : des députés métis, Charles Nolin par exemple, étaient jaloux de Delorme et mécontents du leadership des Canadiens français. Royal tenta de restaurer l’unité en faisant soutenir le principe de la double majorité et convainquit le caucus de lancer un ultimatum à Norquay : ou bien il obtenait immédiatement l’appui nécessaire chez les anglophones, ou bien le groupe francophone l’abandonnait. Cependant, en l’espace d’une nuit, Norquay noua une alliance avec les représentants des colons de fraîche date, principalement d’origine ontarienne. Il leur promit une nouvelle répartition des sièges, l’abolition de l’usage officiel du français et la laïcisation du système scolaire. Plaçant ensuite Royal devant le fait accompli, il exigea et obtint sa démission. Delorme démission a aussi. Le gouvernement de Norquay ne comptait donc plus de représentant francophone.

Cette crise mit fin à la carrière de Royal dans la province. Quand, plus tard la même année, Dubuc devint juge, il le remplaça en tant que député fédéral de la circonscription de Provencher. Élu sans concurrent en 1882, il allait remporter à nouveau ce siège en 1887. Royal vendit le Métis en 1881, renonçant à un important moyen de communication avec son public afin de passer plus de temps à Ottawa. Pourtant, son prestige demeura grand dans la province. D’avril à décembre 1880, il avait été le premier maire de Saint-Boniface, mais ses fonctions à Ottawa l’avaient obligé à abandonner ce poste. En 1881, le gouvernement français le nomma agent consulaire à Winnipeg ; en 1883, le Crédit foncier franco-canadien lui confia la direction de sa succursale manitobaine.

À Ottawa, Royal siégeait parmi les conservateurs. Même pendant la rébellion du Nord-Ouest, en 1885, il resta à leurs côtés. Membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest depuis 1873, il connaissait bien les causes de la rébellion. Il rappela à Taché en quoi Ottawa avait été coupable, mais, suivant le conseil de l’archevêque, il ne fit pas de vagues. Mieux valait ne pas mettre le gouvernement conservateur en péril, et surtout ne pas approuver la rébellion ni encourager ceux qui, dans la province de Québec, sympathisaient avec elle. Par loyauté envers son parti, par un respect tout ultramontain pour l’autorité et par crainte d’une réaction antifrançaise chez les Manitobains anglophones, il condamna sévèrement le mouvement pro-Riel qui balaya la province de Québec au cours de l’automne.

En 1888, Royal devint lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest. On le nommait pour le récompenser de sa loyauté, mais la fonction n’avait rien d’une sinécure. Les territoires venaient d’obtenir une assemblée élue et voulaient désormais un gouvernement entièrement responsable. Ottawa n’était pas disposé à renoncer à son autorité. Entré en fonction le 4 juillet, Royal se trouvait donc pris entre deux feux. Il allait chercher malaisément à favoriser les aspirations réformatrices des gens de l’Ouest sans trahir ses devoirs envers le dominion.

Au nombre des réformes que Royal accepta à regret figure l’abolition de l’usage officiel du français à l’Assemblée. Le récent mouvement de colonisation avait porté un dur coup aux francophones : ils ne représentaient plus que 6 % de la population. De plus en plus, dans le Nord-Ouest, on considérait que le statut de langue officielle accordé au français était une ingérence injustifiée de la part d’Ottawa, et il y avait sans cesse des plaintes à ce sujet à l’Assemblée territoriale. Les pressions étaient telles que Royal se sentit incapable d’y résister. En 1889, il lut son discours d’ouverture à l’Assemblée en anglais seulement et écrivit au premier ministre du Canada, sir John Alexander Macdonald*, que, dans la plupart des cas, c’était gaspiller l’argent des contribuables que de traduire les documents gouvernementaux. L’année suivante, la Chambre des communes, après avoir amendé un projet de loi présenté par D’Alton McCarthy*, habilita l’Assemblée territoriale à choisir la langue de ses débats et comptes rendus. Malgré ses convictions ultramontaines, Royal donna aussi son assentiment à des ordonnances qui affaiblissaient sérieusement le système catholique d’enseignement des Territoires du Nord-Ouest. Sans doute les accepta-t-il en grande partie parce qu’il croyait au gouvernement responsable. Cependant, toute sa carrière publique dénote un certain manque d’audace. « En politique, le zèle est un ingrédient très dangereux », écrivit-il un jour au sénateur conservateur John Christian Schultz* – et le zèle était particulièrement dangereux pour les Canadiens français : en tant que minorité, ils devaient éviter de provoquer la majorité anglaise.

Le mandat de Royal prit fin en 1893. Après plus de 20 ans d’une vie publique exceptionnellement active, il était épuisé, mais il n’avait pas les moyens de s’offrir une retraite. Il espérait qu’une nomination au Sénat viendrait couronner sa carrière publique et lui apporter de quoi assurer sa subsistance. Taché, dont il n’avait jamais cessé de se considérer comme le serviteur, recommanda quelqu’un d’autre pour le siège vacant. Consterné, Royal n’avait plus d’autre choix que de retourner à Montréal : cette solution l’humiliait et le remplissait d’amertume, mais il s’y résigna. Le premier journal pour lequel il avait travaillé, la Minerve, le prit comme rédacteur en chef ; ce fut son dernier emploi. Au moins avait-il eu la consolation et l’honneur d’être élu à la Société royale du Canada en 1892. Hélas, la Minerve s’effondra avant la fin de la décennie. Royal prit alors sa retraite et écrivit un ouvrage d’histoire du Canada sur la période allant de l’Union de 1841 à la Confédération.

Les dernières années de Royal ne furent pas fastes. Il vécut successivement dans plusieurs appartements de location et finit dans une pension. Néanmoins, lorsqu’il mourut en 1902, à la suite d’une longue maladie, la nouvelle de son décès fit la une des journaux, et l’élite politique, religieuse et culturelle du Canada français se pressa à ses funérailles.

Par certains côtés, la carrière de Joseph Royal fut décevante. Il ne parvint ni à se hisser au poste de sénateur, ni à amasser de véritable fortune, ni à préserver le statut des franco-catholiques de l’Ouest, ni à empêcher la vague du libéralisme d’emporter les valeurs ultramontaines. Qu’il n’ait pas pu résister aux changements démographiques ni aux tendances dominantes de la fin du xixe siècle ne doit pourtant pas faire oublier qu’il se tint toujours dans le feu de l’action. Auteur de lois essentielles, créateur d’institutions fondamentales, il fut l’un des vrais fondateurs de l’Ouest canadien et, en particulier, plus que tout autre laïc, l’un des vrais fondateurs du Manitoba francophone.

Joseph Royal n’a laissé aucune collection de papiers personnels. Néanmoins, on trouve beaucoup de sa correspondance dans divers dépôts d’archives canadiens.

Les AASB possèdent au moins 176 lettres destinées à Royal ou écrites par lui dans le fonds Taché et le fonds Langevin. Aux PAM, les papiers de quatre lieutenants-gouverneurs – Archibald (MG 12, A), Alexander Morris* (MG 12, B1 ; B2), Joseph-Édouard Cauchon* (MG 12, C), et Schultz (MG 12, E) – sont révélateurs puisqu’ils traitent principalement des responsabilités de Royal à titre de ministre du cabinet et dans le cas de Schultz, de lieutenant-gouverneur. Dans les papiers de Louis Riel (MG 3, D1), 58 lettres de Royal ou à son sujet parlent de politique, de la question de l’amnistie et des relations entre les Métis et les Canadiens français. D’autres informations se trouvent dans les papiers de Joseph Dubuc (MG 14, B26). Les sources les plus importantes aux AN sont les papiers de John A. Macdonald (MG 26, A), qui couvrent le mandat de Royal à titre de lieutenant-gouverneur, et le fonds Famille La Rocque (MG 29, C89), qui renferme des lettres de Royal à Alfred La Rocque au sujet, entre autres, des zouaves et des idéaux religieux de Royal. Les papiers de la famille Langevin aux ANQ-Q (P-134) contiennent un dossier de 31 lettres de Royal à sir Hector-Louis Langevin, ainsi que de la correspondance éparpillée dans d’autres dossiers.

Les écrits publiés de Royal ont paru surtout dans la presse, particulièrement dans les journaux qu’il dirigeait : la Minerve, l’Ordre, l’Écho du Cabinet de lecture paroissial, et le Nouveau Monde, tous de Montréal, et le Métis, de Saint-Boniface. La Rev. canadienne, a publié des textes plus longs et signés, dont son étude concernant La Fontaine. Les autres publications de Royal comprennent : la Vallée de la Mantawa : récit de voyage (Montréal, 1869) ; Biographie de l’hon. D. B. Viger (Montréal, [1874 ?]) ; « le Capitaine Maillé », SRC Mémoires, 1re sér., 11 (1893), sect. i : 109–113 ; la Crise actuelle : le Canada, république ou colonie (Montréal, 1894) paru aussi sous le titre de A republic or a colony ? Some remarks on the present crisis (Montréal, 1894) ; « le Socialisme aux États-Unis et en Canada », SRC Mémoires, 1er sér., 12 (1894), sect. i : 49–61 ; et Histoire du Canada, 1841 à 1867 [...] (Montréal, 1909), publié à titre posthume.

Il n’existe aucune biographie sérieuse de Royal. On trouve, cependant, des souvenirs de certains de ses collaborateurs et des entrées dans divers ouvrages de référence. Parmi ceux-ci, les suivants ont été utiles : Cyclopædia of Canadian biog. (Rose et Charlesworth), 1 ; Georges Dugas, « l’Hon. M. Joseph Royal », Rev. canadienne, 42 (1902) : 289–293 ; A.-G. Morice, Dictionnaire historique des Canadiens et des Métis français de l’Ouest (Québec et Montréal, 1908) ; L.-A. Prudhomme, « l’Honorable Joseph Royal ; sa vie ; ses œuvres », SRC Mémoires, 2e sér., 10 (1904), sect. i : 3–24 ; Joseph Tassé, le 38me Fauteuil ou Souvenirs parlementaires (Montréal, 1891) ; et Manitoba Culture, Heritage and Recreation, Hist. resources Branch, Joseph Royal ([Winnipeg, 1985]).

Étant donné que Royal a exercé ses activités dans différentes parties du dominion, l’information le concernant est dispersée dans une grande variété d’ouvrages qui, toutefois, en font rarement le personnage central. Pour trouver des renseignements sur des sujets précis, consulter : René Hardy, les Zouaves ; une stratégie du clergé québécois au XIXe siècle (Montréal, 1980) ; Marcel Lajeunesse, les Sulpiciens et la Vie culturelle à Montréal au XIXe siècle (Montréal, 1982) ; M. R. Lupul, The Roman Catholic Church and the North-West school question : a study in church-state relations in western Canada, 1875–1905 (Toronto et Buffalo, N.Y., 1974) ; Robert Painchaud, « les Rapports entre les Métis et les Canadiens français au Manitoba, 1870–1884 », The other natives, les Métis, A. S. Lussier et D. B. Sealey, édit. (3 vol., Winnipeg, 1978–1980), 2 : 53–74 ; Bernard Pénisson, Henri d’Hellencourt : un journaliste français au Manitoba (1898–1905) (Saint-Boniface, 1986) ; G. F. G. Stanley, Louis Riel (Toronto, 1963) ; et Thomas, Struggle for responsible government in N.W.T. (1978). [a. i. s.]

Les autres sources ayant servi à la rédaction de cette notice comprennent : AC, Montréal, État civil, Catholiques, Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (Montréal), 27 août 1902 ; ANQ-M, CE1-51, 14 juill. 1857, et CE5-16, 7 mai 1837 ; La Patrie, 25 avril 1902 ; La Presse, 25 août 1902 ; Annuaire, Montréal, 1869–1870, 1894–1901.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

A. I. Silver, « ROYAL, JOSEPH », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/royal_joseph_13F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/royal_joseph_13F.html |

| Auteur de l'article: | A. I. Silver |

| Titre de l'article: | ROYAL, JOSEPH |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1994 |

| Année de la révision: | 1994 |

| Date de consultation: | 2 janv. 2026 |