Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

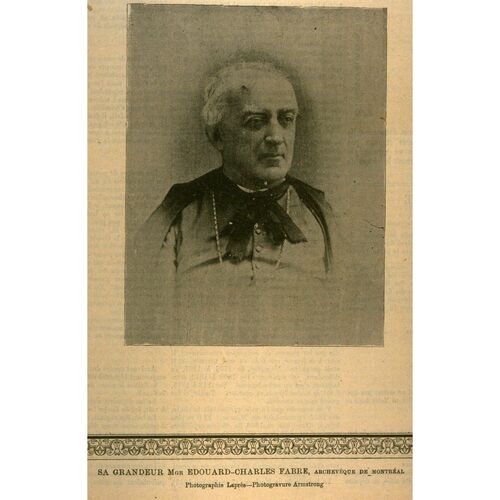

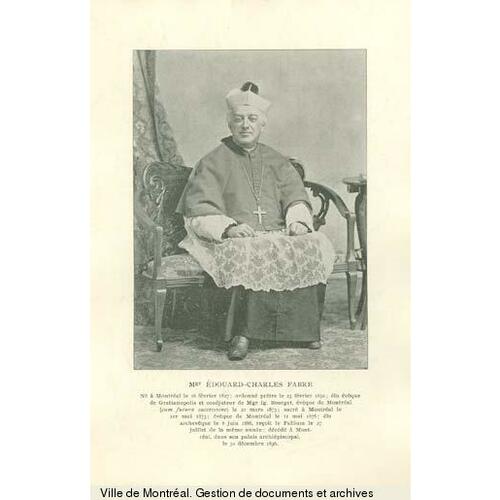

FABRE, ÉDOUARD-CHARLES, prêtre catholique et archevêque, né le 28 février 1827 à Montréal, fils aîné d’Édouard-Raymond Fabre* et de Luce Perrault ; décédé le 30 décembre 1896 au même endroit.

Édouard-Charles Fabre naquit dans une famille qui était passée depuis peu de la classe des artisans à celle de la bourgeoisie. Maître boulanger, son grand-père maternel était devenu représentant de la ligne de diligences Montréal-Québec. Parmi les frères de sa mère, on comptait un libraire et gros imprimeur, Louis Perrault*, un avocat et député de la chambre d’Assemblée du Bas-Canada, Charles-Ovide Perrault, et un médecin, Joseph-Adolphe Perrault. Son grand-père paternel avait été menuisier et son père, d’abord commis dans une quincaillerie, possédait une librairie en 1823. Par la suite, il fit des investissements fructueux dans l’imprimerie, le commerce de détail, la finance et les journaux.

Le père et les oncles maternels de Fabre étaient des piliers du parti patriote de Louis-Joseph Papineau*. Charles-Ovide Perrault et Édouard-Raymond Fabre combattirent même à la bataille de Saint-Denis, sur le Richelieu, en 1837 ; le premier y trouva la mort et on incarcéra le second en 1838. Les hommes de la famille se faisaient un nom en politique avec les libéraux ; quant aux femmes, elles se firent connaître par leur participation à des œuvres catholiques. Avec sa mère et l’une de ses sœurs, Luce travailla à l’Association des dames de la charité, puis à l’asile de Montréal pour les femmes âgées et infirmes et à l’asile de la Providence.

Luce Perrault, qui se maria à 15 ans et donna naissance neuf mois et demi plus tard au premier de ses 11 enfants, Édouard-Charles, dirigeait une maisonnée qui comptait quatre domestiques. À la fois comme maîtresse de maison, mère et philanthrope, elle assurait le cadre familial, l’image et le soutien que l’on attendait d’une femme de sa classe. Selon son mari, c’était « la plus douce, la plus charitable, la plus sans prétention » des femmes. Même au séminaire de Saint-Hyacinthe, où il commença son cours classique en 1836, à l’âge de neuf ans, Édouard-Charles continua d’entretenir avec elle une affectueuse intimité, comme en témoignent ses lettres. Luce Perrault devait survivre 56 ans à son mari. Devenu adulte et prêtre, Édouard-Charles allait unir ses efforts à ceux de sa mère pour préserver l’image de la famille malgré la mort du père, les profonds désaccords idéologiques qui le séparaient de ses frères et sœurs et la rupture du mariage de sa sœur Hortense avec George-Étienne Cartier*.

Les relations d’Édouard-Charles avec son père sont plus énigmatiques. La vie familiale constituait une priorité pour Édouard-Raymond Fabre, qui possédait une imposante demeure et prenait soin de l’embellir de divers signes d’aisance matérielle, un piano par exemple. Son prestige en affaires et en politique procura à son fils une enfance dans le confortable milieu bourgeois dont les Cuvillier, les Papineau et les Cherrier faisaient partie. Peu instruit lui-même, il était prêt à investir beaucoup dans l’éducation de ses enfants afin d’assurer leur avancement social, et sa réputation faisait en sorte qu’Édouard-Charles bénéficiait d’un traitement privilégié au séminaire. Il fut donc contrarié d’apprendre que son fils songeait à embrasser la prêtrise, vocation que ses pairs et ses alliés politiques ne voyaient pas d’un bon œil.

À la fin de ses études à Saint-Hyacinthe, en 1843, Édouard-Charles se rendit à Paris avec son père, qui y allait pour affaires, puis resta un an chez la sœur de celui-ci, Julie. Elle était mariée à Hector Bossange, l’associé parisien de Fabre, qui l’approvisionnait en livres. Tout en considérant son fils comme un « bon enfant », « sage et réservé », Fabre le trouvait « trop apathique ». Il souhaitait le voir « plus ambitieux » et espérait qu’à Paris il verrait quelque chose du monde. Cependant, la vie profane de la capitale ne tarda pas à inspirer dégoût et sentiment d’aliénation à Édouard-Charles. Son vœu de devenir prêtre se réaffirma au séminaire des sulpiciens d’Issyles-Moulineaux, où il commença à étudier la philosophie en 1844. Fabre tenta de s’opposer au projet de son fils, mais celui-ci était fermement résolu et, avec l’appui de sa mère, il finit par obtenir le consentement de son père : « laissons-le faire puisqu’il veut absolument faire un prêtre, écrivit Fabre aux Bossange, le pauvre enfant sera plus heureux je pense avec ses goûts que dans le monde ». À son fils, il écrivit : « si tu fais un prêtre il faut que tu fasses un prêtre très distingué ». Tonsuré à Paris le 17 mai 1845, Édouard-Charles termina ses études à Issy-les-Moulineaux en février 1846 puis rentra à Montréal après une visite à Rome où Pie IX le reçut en audience.

En septembre 1846, Édouard-Raymond Fabre, le cœur brisé, écrivit à Julie Bossange : « mon pauvre abbé a quitté le toit paternel pour toujours ». Grâce à l’influence de son père, Édouard-Charles entreprit ses études de théologie au palais épiscopal, sous la direction de Mgr Ignace Bourget*, plutôt qu’au principal collège de théologie de Montréal, le séminaire de Saint-Sulpice. Pendant sa formation, il enseigna le catéchisme le dimanche, dirigea une chorale et prépara 75 orphelins irlandais à leur première communion. Ordonné le 23 février 1850 en la cathédrale Saint-Jacques de Montréal, il devint, plus tard dans l’année, vicaire à Sorel. En 1852, on le nomma curé de Pointe-Claire. Ses lettres à son père, alors homme politique et journaliste libéral en vue, prirent un ton plus autoritaire. Il y critiquait sévèrement le Pays, journal libéral de Montréal que Fabre père avait contribué à fonder ; « un véritable scandale pour ma paroisse », déclara-t-il une fois.

La nomination du jeune abbé Fabre au chapitre de la cathédrale en 1856 souligna son avancement à titre de protégé de Bourget. Selon son contemporain Laurent-Olivier David*, sa position de chanoine fit de lui « le prêtre à la mode, celui à qui on s’adressait dans les circonstances critiques ou solennelles, qu’on recherchait pour les mariages fashionables ». Fabre nourrissait une passion pour la liturgie depuis l’époque de ses études et, au fil de son existence, il se tailla une réputation internationale à cet égard.

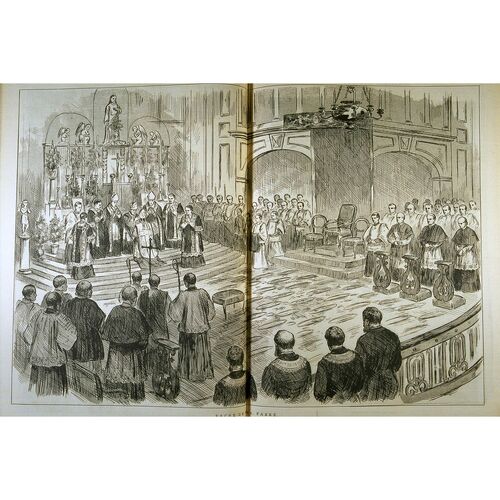

Bourget demanda et obtint en 1873 que Fabre devienne son coadjuteur avec droit de succession. Depuis des années, l’évêque de Montréal croisait le fer avec les archevêques successifs et le clergé de Québec. Lasse d’arbitrer ce qui était à la fois querelles de pouvoir, différends idéologiques et conflits de personnalité, Rome pressa les deux parties de mettre fin à ces hostilités inconvenantes. En signe de réconciliation, l’archevêque Elzéar-Alexandre Taschereau lui-même consacra Fabre évêque de Gratianopolis le 1er mai 1873. Néanmoins, la nomination de Fabre n’enchantait pas l’entourage de l’archevêque. Antoine-Narcisse Bellemare, professeur de philosophie au séminaire de Nicolet, nota : « ce ne sera pas l’évêque le plus futé ni le plus capable d’en imposer aux prétendus gallicans ». Dans le diocèse de Montréal, cependant, le choix de Bourget fut « salué avec joie », selon David. Ce dernier, contrairement à Bellemare, reconnaissait à Fabre un esprit vif et une mémoire remarquable. Jovial et corpulent, le nouveau coadjuteur était, selon son propre dire, lent à se fâcher. David concluait un portrait du jeune évêque en disant que « [sa] tête forte et [son] front découvert porter[aient] bien la mitre ». Bourget continua de guerroyer contre Québec jusqu’à ce qu’un revers particulièrement décevant, sur la question de l’établissement d’une université catholique à Montréal le persuade de prendre sa retraite. Le 11 mai 1876, Édouard-Charles Fabre devint le troisième évêque de Montréal.

À l’époque, bien structuré et doté d’un effectif suffisant, le diocèse était le théâtre de conflits politico-religieux et croulait presque sous les dettes. En 1879, elles s’élevaient à 750 000 $ et les intérêts dépassaient 50 000 $ par an. En outre, à cause de l’arrivée en ville d’un nombre prodigieux de gens de la campagne à la recherche d’un emploi, il fallut établir de nouvelles paroisses ouvrières, notamment Saint-Louis-de-France en 1880, Saint-Charles en 1883, St Anthony of Padua en 1884, Saint-Léonard en 1885, Immaculée-Conception en 1887, Très-Saint-Nom-de-Jésus en 1888, Sainte-Élisabeth-du-Portugal en 1894 et Présentation-de-la-Sainte-Vierge à Dorval en 1895, ce qui entraîna d’autres dépenses d’immobilisation. Pour réduire la dette, Fabre prit une série de mesures énergiques : par exemple, il suspendit, de 1879 à 1885, la construction de la nouvelle cathédrale Saint-Jacques, à laquelle Bourget tenait tant, et imposa de lourdes responsabilités financières aux paroisses. Tous les catholiques furent invités ou contraints à faire leur part. Il exigea en 1889 de chaque diocésain une contribution spéciale d’un cent par mois durant deux ans, renouvela une dîme annuelle minimale de 2 $ par famille et de 1 $ par individu vivant seul, imposa à compter de 1895 une taxe de 100 $ aux communautés religieuses, augmenta le prix des messes spéciales, annonça en 1887 que ceux qui contribuaient à réduire le déficit du diocèse bénéficieraient d’une indulgence de 40 jours, sollicita en 1885 un emprunt public de 70 000 $ pour terminer le toit de la cathédrale, demanda en 1880 au pape la permission de vendre certaines propriétés et en vendit plusieurs en 1882–1883 ; il imposa finalement en 1895 une taxe de 25 % sur les frais funéraires perçus par les curés ou les fabriques.

Malgré la situation manifestement critique où se trouvait la population ouvrière de plus en plus nombreuse de son diocèse, Fabre s’opposait fermement à tout changement des bases de la société. Conformément à la doctrine sociale prônée par l’Église à la fin du xixe siècle, il résistait à la thèse selon laquelle la société québécoise était le théâtre d’une lutte entre capital et main-d’œuvre. Corporatiste, il insistait sur l’importance du travail, de la coopération et de l’obéissance des ouvriers et rejetait le recours à la grève comme moyen de préserver qualification et statut ; en 1882, il ordonna aux prêtres de dénoncer du haut de la chaire une grève de cordonniers. Les ouvriers, disait-il, ne devaient se regrouper que sous l’égide des employeurs et de l’Église. Il estimait que les Chevaliers du travail étaient particulièrement dangereux, appuya la condamnation que Taschereau prononça contre eux et déclara qu’appartenir à cette organisation constituait un péché mortel.

Inquiet des conséquences morales de la pauvreté, Fabre se préoccupait beaucoup de la menace que représentaient la mobilité et l’urbanisation croissantes de la société. Il condamnait le théâtre populaire, les loteries, les parcs d’amusement, les pique-niques, les carnavals, les concours de bébés, la danse chez les jeunes, la présence des filles aux rassemblements publics ainsi que les concerts et bazars dominicaux. Il présidait des réunions de tempérance, prônait le refus des permis d’alcool quand il y avait scrutin sur la prohibition locale, faisait campagne contre les promenades en traîneau et en raquettes, condamnait le port des bijoux chez les femmes, prohibait les chorales mixtes et interdisait aux femmes de chanter à l’église, sauf dans des occasions spéciales. Il craignait tellement la promiscuité qu’il bannit les pèlerinages mixtes dans les cas où les participants devaient passer la nuit à bord d’un train ou d’un bateau. Selon lui, les retraites étaient un excellent moyen de garantir l’âme contre les perversions de la société, et il en organisait pour des groupes déterminés, les gens de profession libérale ou les commerçants par exemple. De même, en s’inspirant de la campagne de Léon XIII pour fortifier le christianisme dans la famille, il créa en 1892 l’Association universelle de la Sainte-Famille. Joseph, chef de famille juste, Marie, mère bienveillante, et Jésus, fils soumis, indiquaient aux chrétiens et aux chrétiennes quel rôle ils devaient jouer dans leur foyer.

Dès le début de son épiscopat, Fabre put compter, pour s’acquitter d’une charge diocésaine toujours plus lourde, sur beaucoup de prêtres séculiers et sur un nombre considérable de communautés religieuses. Pendant les 23 années où il fut en fonction, il maintint son effectif en ordonnant 210 prêtres pour le diocèse même et en acceptant ou faisant venir au moins 10 communautés, dont les trappistes, les franciscains, les Frères de l’instruction chrétienne et les Petites Sœurs des pauvres. De plus, quelque 4 200 hommes et femmes prononcèrent des vœux ou prirent l’habit. Comme l’intensification du sentiment religieux s’accompagnait d’une recrudescence du zèle missionnaire, il ordonna beaucoup plus de prêtres pour l’extérieur du diocèse et même du pays. Lui-même sillonnait sans relâche son territoire : tout au long de son épiscopat, il fit 1 284 visites paroissiales au cours desquelles il confirma un total de 222 438 fidèles. Fervent partisan du mouvement de colonisation et de la Société de colonisation du diocèse de Montréal, fondée en 1879 par le curé François-Xavier-Antoine Labelle, il allait célébrer chaque année dans une paroisse différente la fête de saint Isidore, patron de la colonisation.

La dette diocésaine empoisonnait les relations de Fabre avec certains membres de son clergé. Les restrictions financières le rendaient réticent à porter le fardeau que représentait l’installation de nouvelles communautés religieuses, et il trouvait qu’un trop grand nombre de ses prêtres – son infanterie dans sa bataille pour la stabilisation de la dette – se montraient irresponsables ou peu coopératifs en matière d’argent. Il exigea qu’ils obtiennent l’autorisation de l’évêché avant d’emprunter pour des projets paroissiaux et que, chaque fois que c’était possible, ils reprennent aux marguilliers l’administration des finances paroissiales. De leur côté, bien des prêtres n’aimaient pas avoir à porter une partie du poids de la dette diocésaine et s’offusquaient de voir Fabre se mêler des finances de leur paroisse. Ce dernier s’opposait à toute participation des prêtres à l’administration publique ou à des entreprises privées. Sceptique quant au rôle qu’ils pouvaient jouer au sein des conseils d’administration de sociétés ferroviaires, il leur interdisait d’investir dans les banques, les journaux ou les entreprises manufacturières. Il s’éleva particulièrement contre la nomination de Labelle au poste de sous-commissaire de l’Agriculture et de la Colonisation dans le gouvernement d’Honoré Mercier, et il maintint sa condamnation même après que Mercier et Labelle eurent obtenu, sans passer par lui, l’assentiment de Rome. La moralité du clergé était une autre source de conflits. Il renforça l’application des codes vestimentaires des prêtres, interdit en 1882 le port de la barbe et fit la chasse aux prêtres qui buvaient. Quant aux religieuses, elles devaient observer sans discussion la règle de leur communauté et éviter de provoquer le scandale par leur conduite. Pour protéger leur chasteté, elles ne devaient jamais être seules avec un homme, fût-il prêtre ou laïque. Fabre comptait beaucoup sur les retraites pour affermir les prêtres dans leur vocation ; en 1887 par exemple, il en dirigea une qui réunit 200 participants.

Sous un aspect au moins, ses relations avec le clergé étaient meilleures que celles de son prédécesseur. Pendant longtemps, les sulpiciens avaient défendu avec ténacité, contre Bourget, leurs droits de titulaires de la paroisse de Montréal ; achevée en 1876, la subdivision de cette paroisse creva l’abcès. Fabre eut périodiquement des différends avec les sulpiciens sur des questions de liturgie ou d’attributions, mais dans l’ensemble ses rapports avec la communauté religieuse la plus puissante de Montréal furent sereins. Fait significatif, il séjourna trois mois au collège canadien des sulpiciens à Rome en 1890.

Fabre parvint aussi à désamorcer le conflit qui opposait depuis longtemps son évêché à l’archevêché de Québec. En 1877, l’année qui suivit son sacre, Rome envoya un délégué apostolique, Mgr George Conroy*, pour régler les désaccords politiques et théologiques du clergé. Fabre lui apporta son entière collaboration, en renonçant à l’ultramontanisme extrémiste de Bourget qui avait été l’une des principales sources du conflit entre ce dernier et Taschereau. Avoir eu Bourget pour mentor durant près de 30 ans avait sans aucun doute fait de lui un ultramontain convaincu, malgré le libéralisme de son père, sa propre propension au compromis et la préférence qu’il accordait à la liturgie sur la politique. Son premier mandement, dans lequel il soulignait la menace que l’indifférence des fidèles et l’hostilité des forces laïques, impies et libérales, faisaient peser sur l’Église, était résolument ultramontain. Toutefois, contrairement aux ultramontains purs et durs, qui refusaient tout compromis sur ce qu’ils considéraient comme les droits de l’Église, Fabre avait une vision réaliste de la société. En cela, il ressemblait à Taschereau, qui admettait que la perfection n’est pas de ce monde et qu’il faut prendre les hommes comme ils sont.

En politique par exemple, Fabre se rendit à l’avis de Conroy et de Taschereau, selon qui l’Église devait abandonner les directives rigides, tel le Programme catholique [V. François-Xavier-Anselme Trudel*], que Bourget avait appuyé et qui condamnait toute forme de libéralisme. En janvier 1877, il s’allia à Taschereau et à l’évêque de Sherbrooke, Antoine Racine, pour résister aux pressions des ultramontains qui réclamaient un blâme à l’endroit du juge Louis-Napoléon Casault, parce qu’il avait condamné l’abus d’influence commis par les prêtres de la circonscription de Bonaventure aux élections provinciales de 1875. En septembre 1878, l’abbé Luc Desilets*, ultramontain extrémiste, inscrivit le nom de Fabre sur une liste d’évêques trop indulgents envers le libéralisme. En 1880, Fabre présida les obsèques de Gonzalve Doutre*, libéral réputé et ancien président de l’Institut canadien. Par contre, en 1891, il rejeta une requête de libéraux qui voulaient transférer en terre consacrée les restes du patriote Jean-Olivier Chénier*. Tué en 1837 à la bataille de Saint-Eustache, Chénier avait résisté, les armes à la main, à l’autorité que l’État, selon l’Église, tenait de Dieu.

Fabre usait de prudence dans ses relations avec les partis politiques. À mesure que le radicalisme des « rouges » se transformait en un libéralisme politique qui cherchait à établir un modus vivendi avec l’Église, il adoucit la position de l’évêché. En 1877, soit l’année même où Wilfrid Laurier* embrassa le libéralisme modéré, il enjoignit à ses prêtres de ne pas accepter de fonctions politiques. Ils devaient s’abstenir de se prononcer en chaire pour un parti et ne devaient pas refuser les sacrements aux adversaires de l’Église, ni les accuser de péché. En fait, il avait certainement un penchant pour le parti conservateur. Aux élections de 1891, il publia, sur l’avis du conservateur Louis-Olivier Taillon*, une lettre pastorale dans laquelle il faisait valoir les avantages du lien impérial pour les Canadiens français. Cette lettre scandalisa les libéraux, qui prônaient la réciprocité avec les États-Unis.

Cependant, Fabre soutint toujours l’autorité de l’État, quel qu’ait été le parti au pouvoir. Quand la résistance populaire à la vaccination tourna à la violence pendant l’épidémie de variole de 1885 [V. Alphonse-Barnabé Larocque de Rochbrune], il ordonna à ses prêtres de rassurer leurs paroissiens sur l’intervention et de ne pas gêner les médecins qui la pratiquaient. La question nationale était plus explosive. Fabre affecta un aumônier au 65e bataillon de carabiniers Mont-Royal, qui faisait partie de l’expédition envoyée dans le Nord-Ouest en 1885 pour réprimer la rébellion de Louis Riel*, mais par la suite il reconnut en privé avoir sous-estimé l’importance politique du chef des Métis. Il tenta de dissocier l’Église des nombreuses manifestations de protestation que souleva l’exécution de Riel. La question des écoles du Manitoba, dans les années 1890, se révéla embarrassante elle aussi. En 1891 puis en 1896, les évêques de la province de Québec tentèrent de contrebalancer l’opposition à ce qu’ils appelaient la laïcisation des écoles manitobaines avec « ce qui, disait Fabre, aurait pu paraître de la partisannerie ».

Fabre était plus direct avec la presse. En 1882, il appuya le lancement d’un journal diocésain, la Semaine religieuse de Montréal. La même année, il interdit aux catholiques de lire ou d’avoir en leur possession, sous « peine de faute grave », le Courrier des États-Unis, publié à New York. Une décennie plus tard, il condamna la Canada-Revue de Montréal, publication libérale radicale, et l’Écho des Deux-Montagnes, autre périodique libéral publié à Sainte-Scholastique. Tout catholique qui les imprimerait, garderait en stock, vendrait, distribuerait, recevrait ou lirait, déclara-t-il, serait privé des sacrements. Les deux journaux durent interrompre leur publication, mais réapparurent sous un autre nom et prirent un ton plus modéré. Aristide Filiatreault*, rédacteur en chef et éditeur de la Canada-Revue, intenta une poursuite en dommages contre Fabre mais la perdit. Pour contenir l’influence de journaux montréalais comme la Patrie, d’allégeance libérale radicale, et le Monde, publication ultramontaine, l’évêque proposa qu’un prêtre en surveille le contenu.

Si Fabre cherchait à réduire le conflit avec l’archevêque Taschereau, c’était surtout pour se conformer aux souhaits de Rome. En raison de cela, toutefois, les ultramontains extrémistes l’accusaient souvent d’être faible ou de sacrifier à Québec les intérêts de son diocèse, qui avaient toujours été plus ou moins confondus avec les positions de Bourget que Taschereau avait combattues avec succès. C’était d’ailleurs une victoire de l’archevêque qui avait provoqué, en 1876, la démission de Bourget : par l’intermédiaire de Benjamin Pâquet à Rome, Taschereau avait en effet obtenu que l’on rejette le projet caressé depuis longtemps par Bourget, à savoir la fondation d’une université diocésaine à Montréal, en faveur de l’implantation d’un campus affilié à l’université Laval. Fabre avait espéré que Rome n’imposerait pas une succursale universitaire à Montréal à cause du fardeau financier qu’elle représenterait pour le diocèse. Quand on apprit que Montréal devrait débourser pour que Laval vienne y exercer son monopole sur l’enseignement universitaire, la décision, déjà impopulaire dans bien des milieux, le devint encore plus. Fabre déclara tout de même à ses ouailles en 1878 : « Le Souverain Pontife [...] a décidé que ce qu’il fallait à Montréal, c’était une succursale de l’université Laval [...] J’obéis [...] Il n’y a plus de cause dès que Rome a parlé. » Pourtant, au cours d’une visite à Rome en 1879–1880, il tenta discrètement d’obtenir une université indépendante, mais il abandonna la partie dès qu’il vit que son intervention ne donnait rien. D’un côté, sa soumission à Rome lui mit à dos des personnes et établissements influents du diocèse. Étaient du nombre Bourget lui-même (appuyé par Louis-François Laflèche, évêque de Trois-Rivières), la plupart des chanoines de la cathédrale (dont beaucoup devaient leur nomination à Bourget) ainsi que les ultramontains Frédéric Houde* du Monde et François-Xavier-Anselme Trudel. Une forte opposition lui vint aussi du docteur Thomas-Edmond d’Odet d’Orsonnens et de l’école de médecine et de chirurgie de Montréal, qui, semblait-il, devrait se laisser damer le pion par une faculté de médecine, et de l’Hôtel-Dieu, lié à l’école par contrat. D’un autre côté, tandis que Fabre manœuvrait pour apaiser les esprits dans son diocèse, Taschereau lui reprochait de ne pas imposer son autorité pour supprimer l’opposition à la volonté de Rome. Fabre, pour sa part, trouvait que l’archevêque et le recteur de l’université Laval, Thomas-Étienne Hamel, lui compliquaient la tâche par leur manque de discrétion.

En 1883, comme la question de l’université suscitait encore de graves conflits, non seulement dans l’Église mais au sein de la société québécoise, Rome confia à un autre délégué apostolique, Dom Joseph-Gauthier-Henri Smeulders, le mandat de trouver un règlement qui irait dans le sens d’une succursale universitaire. Fabre était convaincu d’avoir la solution. Montréal devait devenir un archidiocèse et diriger le campus à peu près indépendamment de Québec. Le recteur de la succursale, vice-chancelier de Laval, devait être l’archevêque de Montréal, et le vice-recteur devait venir de cet archidiocèse. Fabre, qui préconisait la subdivision de l’archidiocèse de Québec au moins depuis 1879, expliqua au délégué apostolique que « Montréal n’accept[ait] qu’avec répugnance le joug de son aînée ; son caractère [était] différent ; son activité ne port[ait] pas sur les mêmes objets ». Comme Taschereau craignait l’émergence de conflits entre les deux archidiocèses et l’annulation de la victoire de l’université Laval après tant d’efforts, il s’opposa à l’élévation de Montréal en archevêché. Il changea toutefois d’avis en apprenant, en 1886, qu’il deviendrait cardinal. Le 8 juin 1886, Léon XIII – qui aurait déclaré : « Il ne faut pas faire de peine à Fabre, c’est la bonté même » – le nomma archevêque de Montréal. L’année suivante, les diocèses de Sherbrooke et de Saint-Hyacinthe, dirigés par Antoine Racine et Louis-Zéphirin Moreau*, passèrent sous la dépendance du nouvel archidiocèse.

Dès lors, Fabre travailla obstinément à régler à sa manière la question de l’université. En février 1889, la bulle Jamdudum récompensa ses efforts. Elle garantissait à la succursale une large autonomie par rapport à l’université Laval. L’archevêque de Montréal devenait vice-chancelier de Laval ; il avait un droit de veto sur la nomination ou la destitution des professeurs et doyens du campus montréalais. Les collèges affiliés à la succursale montréalaise pouvaient participer à l’élaboration de certains programmes, l’école de médecine et de chirurgie devenait la faculté de médecine, et les jésuites, que Fabre avait soutenus, bénéficiaient d’un statut particulier.

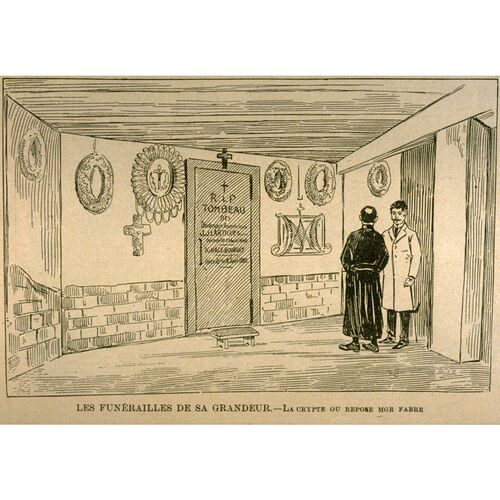

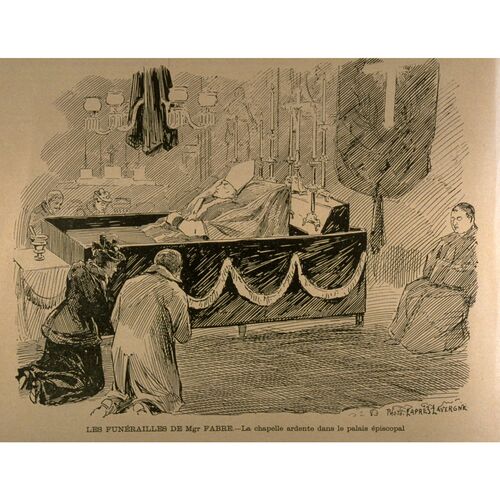

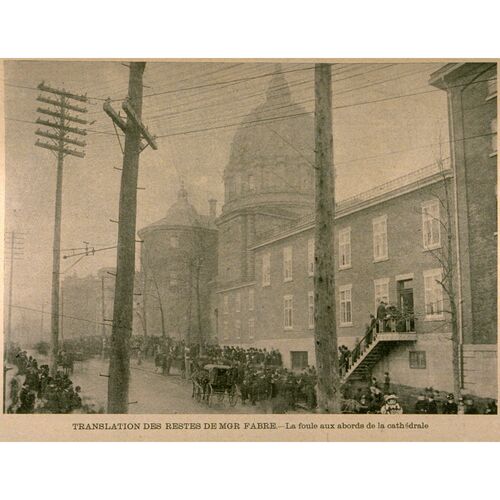

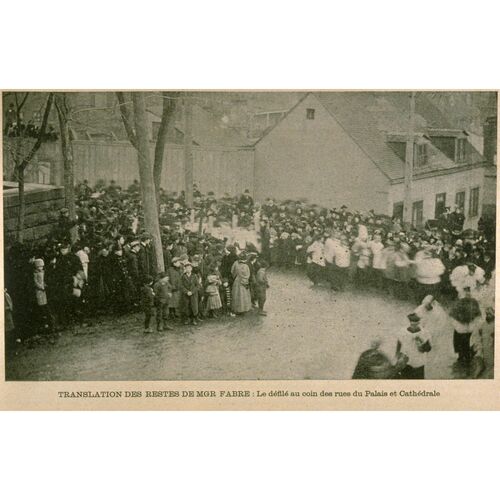

Au cours de son épiscopat, Fabre sortit souvent de son diocèse. En 1887, une fois terminé le chemin de fer canadien du Pacifique, il se rendit dans un wagon spécial à Saint-Boniface, au Manitoba, pour la consécration de la cathédrale que Mgr Alexandre-Antonin Taché venait d’achever, puis il poursuivit sa route vers l’ouest jusqu’à Victoria. Il alla aussi à l’Île-du-Prince-Édouard, de même qu’en Nouvelle-Angleterre, dans le Maryland, en Grande-Bretagne et en France. Il fit plusieurs séjours à Rome, et c’est là, en 1896, qu’on apprit qu’il avait un cancer du foie. De retour à Montréal, il mourut « doucement, sans agonie », le 30 décembre et on l’inhuma le 5 janvier 1897 en la cathédrale Saint-Jacques. Par égard pour la désapprobation que lui inspiraient les funérailles ostentatoires, il n’y eut ni fleurs ni discours aux obsèques, auxquelles assistèrent, entre autres, le lieutenant-gouverneur, 5 archevêques et 17 évêques. Comme ses biens matériels avaient déjà été distribués à des séminaristes nécessiteux, il n’avait pas laissé de testament ; on célébra 2 000 messes pour le repos de son âme.

Les 20 années durant lesquelles Édouard-Charles Fabre fut évêque puis archevêque de Montréal représentent, pour des historiens de la religion tels Nadia Fahmy-Eid et Rolland Litalien, une période où le pouvoir de l’Église dans la société québécoise ne cessa de croître. Qu’il ait été issu de familles bourgeoises qui comptaient parmi leurs membres certains des patriotes les plus illustres et qu’il soit passé à la hiérarchie ultramontaine soulignent la complexité des courants idéologiques et des structures sociales de la province de Québec au xixe siècle. Fabre prit ses distances à la fois par rapport au libéralisme de son père et à l’ultramontanisme radical de Bourget, et il chercha à s’entendre avec les éléments modérés, pragmatiques, des deux camps. En même temps, il renforça le puritanisme et le conservatisme social qui avaient caractérisé l’épiscopat de Bourget. Il resserra l’emprise de l’Église sur les divers éléments sociaux de son diocèse – les classes populaires, les femmes, le clergé, la presse, le mouvement ouvrier et les professions libérales. Il subordonna la sexualité, la culture populaire, les sphères d’activité féminine et la diversité religieuse à l’ordre, à la discipline, au devoir, à la stricte observance de la liturgie et à la domination masculine du monde privé et public. Il parvint à assainir les finances diocésaines tout en construisant une immense cathédrale et en fondant de nombreuses paroisses. Enfin, par son rôle primordial dans le règlement de la question de l’université et dans la subdivision de l’archidiocèse de Québec, il contribua beaucoup à établir la paix ecclésiastique. Bien que sa stature n’égale pas celle de son prédécesseur, Bourget, ni de son successeur, Paul Bruchési*, il importe de prendre son épiscopat en considération pour bien saisir l’évolution de la société québécoise dans le dernier quart du xixe siècle.

Des recherches pour cette biographie ont été effectuées par Peter Gossage, Christian Roy et Lise St-Georges.

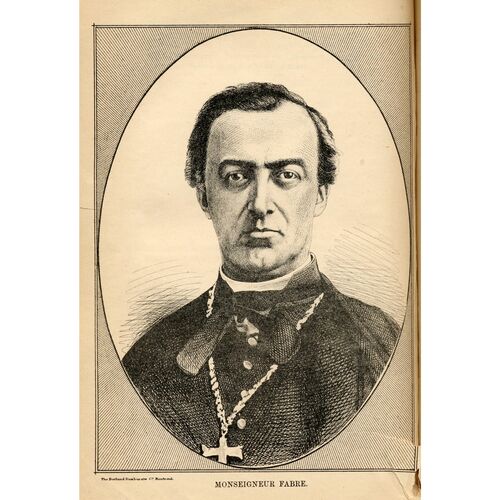

On trouve des portraits d’Édouard-Charles Fabre dans : L.-O. David, Biographies et Portraits (Montréal, 1876) ; Rolland Litalien, « Monseigneur Édouard-Charles Fabre, troisième évêque de Montréal (1876–1896) », Église de Montréal : aperçus d’hier et d’aujourd’hui, 1836–1986 ([Montréal, 1986]), 83–88 ; l’Opinion publique, 24 avril 1873 ; Gérard Parizeau, la Chronique des Fabre (Montréal, 1978) ; et Léon Pouliot, Trois grands artisans du diocèse de Montréal (Montréal, 1936). Le palais épiscopal de Montréal conserve une peinture représentant Fabre, et le Musée de la civilisation (Québec) possède un buste de lui.

Les principales sources de documentation sur la carrière de Fabre se trouvent aux ACAM. Pour une description de ces sources voir : François Beaudin, « Inventaire d’archives : Archives de la chancellerie de l’archevêché de Montréal, instruments de recherche, 1877–1896 », RHAF, 24 (1970–1971) : 111–142. À ces documents, il convient de souligner le dossier 902.004, qui est d’un intérêt particulier. [b. y.]

ANQ-M, P1000-7-561 ; P1000-17-669.— ANQ-Q, P1000-37-693.— ASSM, 27, tiroirs 103–104.— Mandements, lettres pastorales, circulaires et autres documents publiés dans le diocèse de Montréal depuis son érection (23 vol., Montréal, 1869–1952), 9–12.— La Semaine religieuse de Montréal (Montréal), 1 (1883)–30 (juill.–déc. 1897).— Gabriel Dussault, le Curé Labelle ; messianisme, utopie et colonisation au Québec, 1850–1900 (Montréal, 1983).— Nadia Fahmy-Eid, le Clergé et le Pouvoir politique au Québec : une analyse de l’idéologie ultramontaine au milieu du XIXe siècle (Montréal, 1978).— Jean Hamelin et Nicole Gagnon, Histoire du catholicisme québécois : le XXe siècle (2 vol., Montréal, 1984), 1.— René Hardy, les Zouaves ; une stratégie du clergé québécois au XIXe siècle (Montréal, 1980).— Lavallée, Québec contre Montréal.— Pouliot, Mgr Bourget et son temps.— J.-L. Roy, « Édouard-Raymond Fabre, bourgeois patriote du Bas-Canada, 1799–1854 » (thèse de ph.d., univ. McGill, Montréal, 1972) ; Édouard-Raymond Fabre, libraire et patriote canadien (1799–1854) : contre l’isolement et la sujétion (Montréal, 1974).— Robert Rumilly, Histoire de Montréal (5 vol., Montréal, 1970–1974), 3 ; Mercier et son temps.— Voisine, Louis-François Laflèche.— Jean De Bonville, « la Liberté de presse à la fin du xixe siècle : le cas de Canada-Revue », RHAF, 31 (1977–1978) : 501–523.— Édouard Fabre Surveyer, « Édouard-Raymond Fabre d’après sa correspondance et ses contemporains », SRC Mémoires, 3e sér., 38 (1944), sect. i : 89–112.— J.-L. Roy, « Livres et Société bas-canadienne : croissance et expansion de la librairie Fabre (1816–1855) », Histoire sociale (Ottawa), 5 (1972) : 117–143.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Brian Young, « FABRE, ÉDOUARD-CHARLES », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/fabre_edouard_charles_12F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/fabre_edouard_charles_12F.html |

| Auteur de l'article: | Brian Young |

| Titre de l'article: | FABRE, ÉDOUARD-CHARLES |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1990 |

| Année de la révision: | 1990 |

| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |