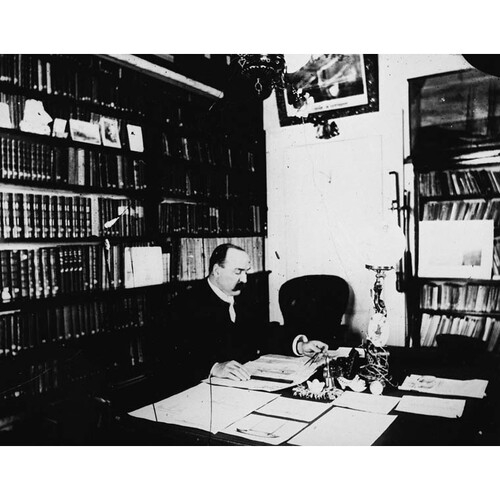

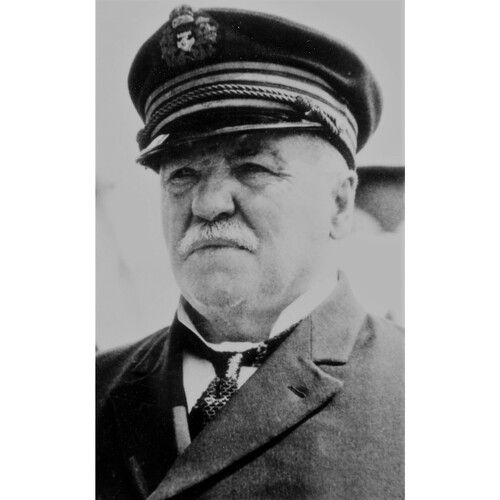

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3212510

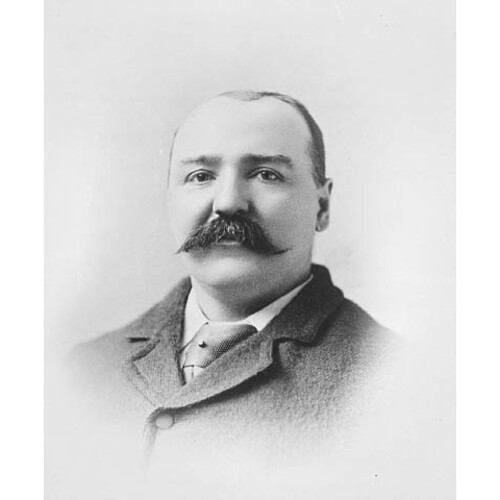

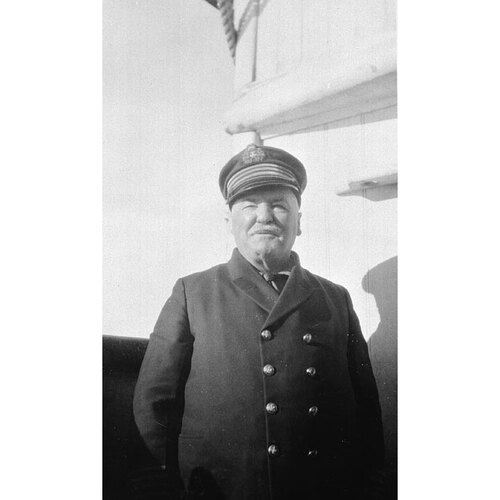

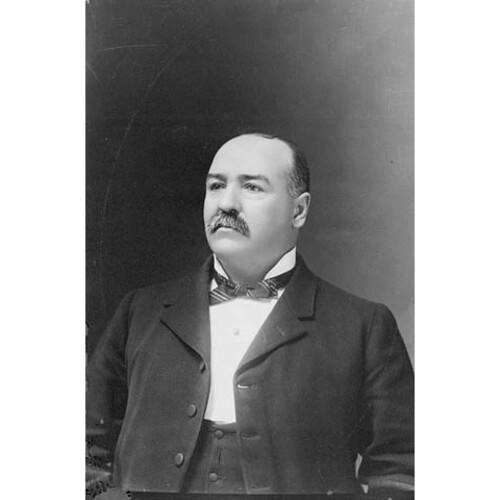

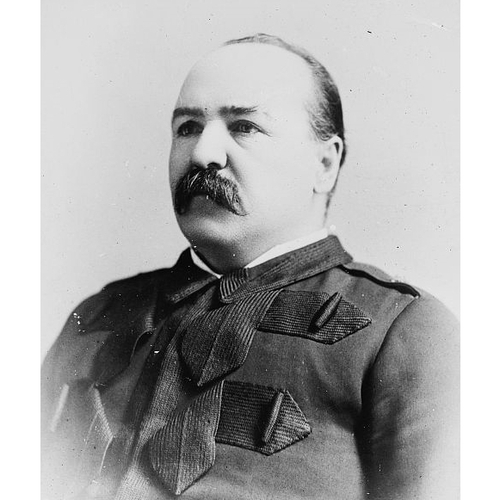

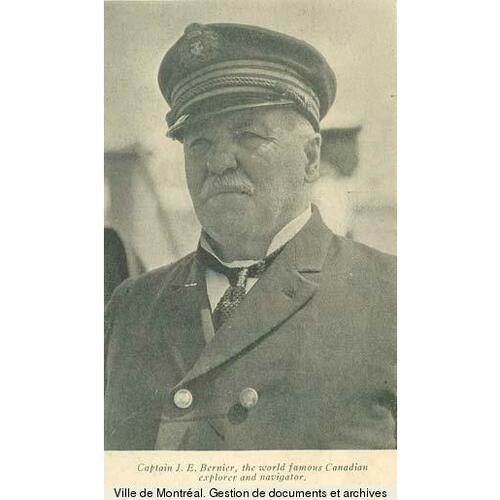

BERNIER, JOSEPH-ELZÉAR (baptisé Marie-Joseph-Eléazar), capitaine et constructeur de navires, capitaine de port, homme d’affaires, directeur de prison et explorateur, né le 1er janvier 1852 à L’Islet, Bas-Canada, fils de Thomas Bernier et d’Henriette-Célina Paradis ; le 8 novembre 1870, il épousa au même endroit Rose Caron (décédée le 18 avril 1917), et, en 1885, ils adoptèrent Elmina Caron, la fille de neuf ans de sa cousine Philomène Caron, née Boucher, puis le 1er juillet 1919, il épousa à Ottawa Alma Lemieux, et ils eurent un fils mort-né ; décédé le 26 décembre 1934 à Lévis, Québec.

Une vie de marin

Joseph-Elzéar Bernier naquit dans le village de L’Islet, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Son père et son grand-père paternel cumulaient à eux deux plus d’un siècle d’expérience à titre de capitaines de navires. Joseph-Elzéar étudia dans l’établissement dirigé par les Frères des écoles chrétiennes à L’Islet jusqu’à 12 ans environ, puis commença à travailler avec son père à la construction du Saint-Joseph, brigantin de haute mer. En 1869, Joseph-Elzéar prit le commandement du bateau ; il n’avait que 17 ans et figurait parmi les plus jeunes capitaines de navire au monde. Un an plus tard, il épousa Rose Caron, de L’Islet ; âgée de 15 ans, elle continua de vivre chez ses parents tandis qu’il repartait en mer.

En 1872, Bernier fréquenta l’école de navigation créée cette année-là à Québec par le département de la Marine et des Pêcheries, et obtint son brevet de capacité de capitaine. Peu après, il s’installa avec Rose à Saint-Sauveur (Québec). Il passa la majeure partie des 15 années suivantes à livrer des navires et des cargaisons de l’autre côté de l’Atlantique pour le compte de la plus grande entreprise de construction navale de Québec : la Ross and Company [V. James Gibb Ross*]. À partir de 1874 et jusqu’à 1878 environ, il dirigea également le chantier maritime de Pointe-aux-Lièvres, le long de la rivière Saint-Charles. Entre 1869 et 1887, Bernier mettait en moyenne 22 jours pour traverser l’Atlantique, et afficha un record de 17 jours pour aller de Québec à Liverpool, en Angleterre. Il effectuerait plus de 250 voyages transatlantiques au cours de sa vie. En 1887, il accepta un contrat de trois ans et demi, pour un salaire annuel de 1 200 $, comme capitaine de port à Lauzon (Lévis), en face de Québec, et déclara dans son journal qu’il était revenu à terre pour de bon.

Directeur de prison

Cependant, arrivé à la fin de son mandat de capitaine de port, Bernier ne le renouvela pas. Il renoua plutôt avec son amour de la mer et accepta des contrats privés. Au printemps de 1894, il fonda la Dominion Ice Company à Saint-Henri (Montréal) avec un frère et un cousin. Il prit part à la gestion de l’entreprise jusqu’à l’année suivante, puis les conservateurs provinciaux menés par Louis-Olivier Taillon* le nommèrent directeur de la prison de Québec (pour un salaire annuel de 900 $, plus le gîte et le couvert) et engagèrent Rose comme surveillante en chef (pour 200 $ par an). Ce poste, reçu par favoritisme pour sa participation aux campagnes du parti à L’Islet en 1887 et en 1892, lui procurait le loisir d’étudier l’exploration de l’Arctique, sujet qui le fascinait depuis longtemps. Déterminé à devenir la première personne à atteindre le pôle Nord, il élabora bientôt un plan pour réaliser son objectif. S’inspirant de l’explorateur norvégien Fridtjof Nansen, Bernier projetait de planter un navire dans la banquise arctique pour le laisser dériver vers le pôle. Nansen avait échoué, mais Bernier croyait que ses connaissances maritimes le rendaient plus apte à évaluer les conditions du vent et de l’eau pour préciser l’endroit où entrer dans la surface glacée. Son mandat de directeur de prison s’acheva par un léger scandale en lien avec son exploitation présumée d’un établissement vinicole sur son lieu de travail. Le 6 novembre 1897, le Quebec Morning Chronicle rapportait une rumeur selon laquelle l’enquête n’avait révélé aucune preuve de malversation de sa part et, dans un autre article, annonçait son projet d’expédition au pôle Nord. Bernier resta néanmoins en poste jusqu’en mars suivant ; on ignore s’il finit par démissionner ou par se faire congédier.

Campagne pour l’exploration de l’Arctique

Entre 1898 et 1903, Bernier mena une infatigable campagne à travers le pays afin de recueillir des fonds et des appuis pour son projet d’expédition polaire. La presse l’aimait et le ridiculisait tout à la fois. Mesurant cinq pieds trois pouces et pesant environ 200 livres, il avait une carrure de petit taureau. Les journaux anglophones caricaturaient son fort accent québécois ; de leur côté, les journaux francophones soulignaient qu’il n’utilisait pas un français de grande qualité. Ce manque d’aisance dans les deux langues tenait sans doute au fait qu’il avait quitté l’école vers l’âge de 12 ans, puis avait parlé anglais durant des décennies dans le cadre de son travail. Il possédait toutefois des compétences de marin incontestables, et beaucoup de Canadiens – de Canadiens français en particulier – étaient fiers de voir l’un des leurs participer à l’exploration polaire. Il donna des centaines de conférences, obtint le parrainage d’entreprises et reçut le soutien du gouverneur général lord Minto [Elliot*]. Comme il n’existait pas d’autre projet canadien en cours pour parcourir la région au delà de la côte nord du pays, et encore moins pour atteindre le pôle, la campagne de Bernier attira une attention considérable à l’échelle nationale. À l’aube du xxe siècle, un marin de près de 50 ans, qui n’était jamais allé dans le Nord ni dans aucun autre territoire inconnu au Canada ou ailleurs, se faisait le plus ardent défenseur de l’exploration de l’Arctique au Canada.

Bernier ne parvint pas à convaincre la seule personne dont il avait besoin du soutien : le premier ministre sir Wilfrid Laurier*. L’appui du gouvernement s’avérait essentiel à la fois pour financer et pour officialiser l’expédition. Laurier résistait en partie à cause des frais d’exploitation, qui oscillaient, selon les estimations de Bernier, entre 75 000 $ et 200 000 $. Il y avait un fait encore plus important : le gouvernement Laurier se rendait compte que le transfert par le Royaume-Uni, en 1880, de ses possessions dans l’Arctique au Canada n’avait pas suffi à donner à ce dernier un titre de propriété clair, et qu’il devait mettre au point une approche systématique pour y affirmer sa souveraineté. La proposition de Bernier – de naviguer une seule fois jusqu’au pôle – était tout sauf méthodique. Le fédéral craignait non seulement que cette expédition ne renforce d’aucune manière les revendications du Canada sur la région, mais qu’elle puisse même nuire à sa stratégie.

Expédition subarctique, 1904–1905

L’activité internationale croissante dans le Nord – en particulier la découverte, par l’explorateur norvégien Otto Neumann Sverdrup, d’un groupe d’îles au cours de son voyage de 1898–1902 et le fait que l’Alaskan Boundary Tribunal avait tranché en faveur des États-Unis en 1903 – incita le gouvernement Laurier à aller de l’avant. En 1904, le ministère de la Marine et des Pêcheries engagea Bernier pour qu’il se rende en Allemagne et achète le Gauss, navire à vapeur d’exploration antarctique. Le capitaine ayant expressément dit que le Gauss appartenait au type de bateau qu’il lui fallait, presque tout le monde pensait qu’on avait autorisé le périple boréal de Bernier. Toutefois, le gouvernement projetait d’utiliser le Gauss – renommé plus tard l’Arctic – pour affirmer la souveraineté canadienne en patrouillant dans les eaux nordiques. Le major John Douglas Moodie de la Gendarmerie royale à cheval du Nord-Ouest commanderait l’expédition et Bernier agirait à titre de capitaine du navire. Dans ses mémoires, Bernier déclare qu’on l’avait trompé, mais sa correspondance montre clairement qu’il connaissait la nature du voyage prévu avant son départ pour l’Allemagne.

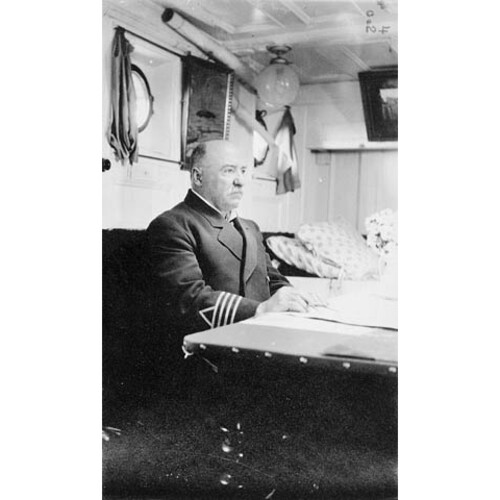

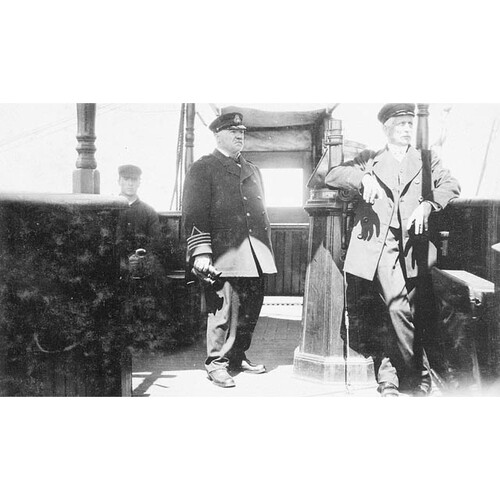

Bernier s’embarqua en direction du nord de la baie d’Hudson le 17 septembre 1904 avec un équipage de 47 personnes qui comprenait, entre autres, un médecin, des policiers, un artiste photographe et même un historien pour noter ses observations. Le groupe passa l’hiver au cap Fullerton (Nunavut), puis retourna à Québec le 7 octobre 1905. Tout se déroula très bien pour Bernier et son navire pendant leur premier voyage dans les régions subarctiques, mais un scandale éclata ensuite : on accusa l’expédition d’avoir été approvisionnée de manière corrompue et fastueuse. L’achat de 4 000 cigares de la marque Laurier, effectué par Bernier auprès de la Rock City Cigar Company de Lévis, attira particulièrement l’attention à la Chambre des communes. On constate aujourd’hui avec étonnement que, même avant le rejet, par une commission parlementaire principalement libérale, des allégations contre le ministère de la Marine et des Pêcheries, l’opposition et les médias blâmèrent très peu Bernier, l’homme après tout responsable du ravitaillement. En dépit du scandale, sa réputation sur les questions arctiques continua de croître au Canada et sur la scène internationale (l’Arctic Club of America, établi à New York, l’élut vice-président cette année-là) ; en outre, malgré l’absence de concurrence, il s’imposait progressivement comme le champion du Canada dans l’Arctique.

Première expédition dans l’Arctique, 1906–1907

Le gouvernement fédéral envoya Bernier à nouveau dans le Nord à bord de l’Arctic en 1906. Cette fois, il commandait directement l’expédition, sa première au delà du cercle polaire arctique. En plus de sa patrouille dans les eaux nordiques, il devait délivrer des permis aux baleiniers internationaux et revendiquer toutes les terres – pas seulement les nouvelles – qu’il croiserait sur sa route. Cette dernière consigne témoignait peut-être d’un changement intentionnel dans la politique de Laurier visant à élargir les moyens dont disposait le Canada pour affirmer sa souveraineté dans l’Arctique. Elle convenait néanmoins très bien à Bernier, car le fait de hisser des drapeaux et de prendre possession de territoires déjà découverts le liait plus fermement à la tradition des explorateurs britanniques. Parti de Québec le 28 juillet 1906 avec un équipage de 40 personnes, Bernier revendiquerait toute une série d’îles, dont l’île de Baffin (Nunavut) et l’île Melville (Territoires du Nord-Ouest et Nunavut), sachant pertinemment que d’autres l’avaient fait bien avant lui.

En février 1907, tandis que Bernier passait l’hiver dans le Nord, son partisan politique de longue date Pascal Poirier formula au Sénat la théorie des secteurs, selon laquelle les pays nordiques comme le Canada pouvaient légitimement revendiquer, à l’intérieur de leurs frontières à l’est et à l’ouest, toutes les terres situées au nord jusqu’au pôle. On associerait Poirier à ce concept de droit polaire international, bien que ce dernier, dans son discours, ait remercié Bernier d’avoir lancé l’idée à l’Arctic Club of America un an auparavant.

L’Arctic rentra au port de Québec le 19 octobre 1907. Pendant son séjour dans le Nord, Bernier avait écrit à ses supérieurs à Ottawa, plus tôt dans le mois, pour leur faire part de ce qu’il avait accompli. Il notait au passage que le 12 août, au point le plus au nord du voyage, au large de l’île d’Ellesmere (Nunavut), il avait pris possession de toutes les îles adjacentes « jusqu’à quatre-vingt-dix degrés au nord », soit jusqu’au pôle Nord. Un petit « x » manuscrit figure à côté de cette phrase dans la marge de la lettre de Bernier ; cela suggère que les représentants du gouvernement rejetèrent sa formulation parce qu’elle impliquait une revendication générale sur l’ensemble de l’archipel arctique. Bernier n’y fit plus jamais référence de cette façon. Il avait apparemment appris que le gouvernement Laurier refusait qu’il fasse une revendication sectorielle, et que, s’il le devait malgré tout, il ne pouvait faire les choses à moitié.

Deuxième expédition dans l’Arctique (1908–1909)

Le capitaine Bernier n’avait pas abandonné son rêve d’être le premier à atteindre le pôle Nord ; quant au gouvernement canadien, devant les projets des Américains Robert Edwin Peary et Frederick Albert Cook, qui voulaient tous deux y mener des expéditions en 1908, il avait plus de raisons que jamais d’affirmer sa présence dans la région. On envoya une fois de plus l’Arctic dans le Nord. Bernier quitta Québec le 28 juillet avec une équipe de 42 personnes. Il livra d’abord des provisions à Cook au Groenland, où il apprit que Peary était parti la veille en direction du pôle. Bernier et son équipage naviguèrent ensuite plus ou moins directement jusqu’à l’île Melville, où ils ancrèrent leur bateau une année entière. L’explorateur britannique William Edward Parry* avait passé l’hiver à cet endroit en 1820 ; les noms de ses navires et de ses hommes, gravés dans le rocher Parry, y sont toujours visibles.

Le 1er juillet 1909, Bernier et son équipage se rassemblèrent au rocher Parry et y fixèrent une plaque portant l’inscription suivante : « Cette plaque est posée aujourd’hui pour commémorer la prise de possession au nom du “dominion du Canada” de tout l’“archipel arctique”, situé au nord de l’Amérique, de 60o à 141o de longitude ouest, jusqu’à 90o de latitude nord. Winter Harbour. Île Melville, C.G.S. Arctic, 1er juillet 1909. J. E. Bernier, commandant ». Rien ne prouve que le gouvernement Laurier lui ait demandé d’effectuer cette revendication. (Bernier avait en fait déjà revendiqué tout l’archipel arctique trois semaines plus tôt, au cours d’une cérémonie catholique à laquelle avaient assisté presque exclusivement les membres canadiens-français de son équipage. Son rapport officiel ne consigne cependant pas l’événement.) L’Arctic rentra au port de Québec le 5 octobre 1909 et Bernier soumit son compte rendu à ses supérieurs. Cette fois, le gouvernement Laurier avalisa sa prise de possession de l’archipel, sans doute parce qu’on pourrait difficilement nier sa prétention très concrète, fixée à un rocher. En outre, il y eut probablement une reconnaissance de la valeur de l’affirmation non conventionnelle de la souveraineté canadienne dans l’Arctique réalisée par Bernier, puisque Cook et Peary venaient d’annoncer qu’ils avaient atteint le pôle.

Troisième expédition dans l’Arctique, 1910–1911

Bernier considérait la période postérieure à son voyage de 1908–1909 comme le point culminant de sa carrière d’explorateur de l’Arctique. La presse parlait constamment de lui, à la fois pour son propre travail et pour ses réalisations, à titre d’expert, dans l’affaire Peary-Cook. Le gouvernement le louangea publiquement, fit passer son salaire annuel de 2 400 $ à 3 000 $ et lui concéda, pour un dollar, un domaine de 960 acres – que Bernier baptisa Berniera – à Pond Inlet (Mittimatalik en inuktitut), sur l’île de Baffin. De plus, Laurier lui promit de soutenir une expédition pour tenter d’atteindre le pôle Nord. Cependant, le 7 juillet 1910, lorsque Bernier prit la mer à bord de l’Arctic avec un équipage de 35 personnes, les autorités ne débordaient plus d’enthousiasme et le capitaine reçut une nouvelle fois l’ordre de patrouiller dans les eaux arctiques. On ne lui mentionna même pas de procéder à des revendications territoriales. Puisqu’il avait pris possession de tout le secteur l’année précédente, Bernier ne pouvait plus vraiment en acquérir davantage.

L’Arctic revint à Québec le 25 septembre 1911. Deux membres d’équipage accusèrent ensuite publiquement Bernier d’avoir traité l’expédition comme un voyage privé de traite des fourrures. Des allégations semblables avaient entaché chacun de ses périples financés par le gouvernement, car il encourageait ses hommes à trapper et commerçait lui-même activement avec les Inuits. Dans le passé, il avait chaque fois repoussé ces attaques en faisant valoir que la trappe gardait son équipage occupé et que la traite rendait heureux les habitants de la région. De plus, il s’assurait toujours de donner des fourrures aux principaux fonctionnaires et membres du gouvernement. Cette fois, on ouvrit une enquête, la troisième le concernant depuis son entrée dans le service public. Il démissionna et on nomma un nouveau capitaine pour l’Arctic.

Voyages et activités, 1912–1922

Au cours de la décennie suivante, Bernier passa d’une entreprise à une autre. Il acheta la goélette Minnie Maud et se rendit à l’île de Baffin en 1912–1913 avec un petit équipage pour chercher des minéraux et faire du commerce de fourrures. En 1914–1915 et en 1916–1917, il effectua des expéditions de traite de fourrures dans le Nord à la tête du vapeur Guide. Deux cinéastes allemands participèrent au premier voyage, au cours duquel ils réalisèrent The land of the midnight sun, l’un des premiers films tournés dans l’Arctique canadien. À son retour du deuxième périple, Bernier apprit la mort de sa femme, Rose, après 46 ans de mariage.

Le gouvernement canadien engagea Bernier en 1917 pour livrer le courrier le long du fleuve Saint-Laurent. On le chargea l’année suivante de faire traverser l’Atlantique à un convoi de la Première Guerre mondiale. En 1919, il épousa Alma Lemieux, qu’il avait rencontrée pendant qu’il visitait des amis à Ottawa. À la fin de 1921, Bernier et plusieurs associés fondèrent l’Arctic Exchange and Publishing Company Limited, qui publia à Québec cette année-là un récit du voyage de la goélette Minnie Maud. Le principal intérêt de ces entrepreneurs consistait toutefois à convaincre le nouveau gouvernement fédéral, dirigé par William Lyon Mackenzie King*, d’accorder à leur compagnie des droits commerciaux exclusifs sur l’archipel arctique en échange de son occupation des îles.

La patrouille de l’Arctique de l’Est, 1922–1925

La proposition d’occuper l’Arctique, que présentèrent Bernier et l’Arctic Exchange and Publishing Company Limited, essuya un refus, mais elle incita le fédéral à créer la patrouille de l’Arctique de l’Est en 1922. Le mandat de celle-ci consistait à défendre la souveraineté canadienne dans le Nord en établissant et en approvisionnant des postes de la Gendarmerie royale à cheval du Canada, en menant des travaux scientifiques et en offrant des soins médicaux aux Inuits. Une fois de plus, le gouvernement canadien retint ainsi les services de Bernier, âgé de 70 ans, pour agir à titre de capitaine à bord de l’Arctic. Pour un salaire mensuel de 500 $, il navigua sur le bateau durant trois ans, sous le commandement d’autres personnes [V. John Davidson Craig], pour patrouiller dans le détroit de Davis et la baie de Baffin. La Gendarmerie royale à cheval du Canada installa un poste sur l’île Devon (Nunavut) en 1924 et on y stationna un détachement qu’on nomma en l’honneur de Bernier. Le capitaine et l’Arctic prirent définitivement leur retraite du service public en 1925. Dans un geste qui pouvait sembler nostalgique, Bernier acheta le navire pour 4 000 $ ; il le revendit néanmoins quelques jours plus tard à la Hudson’s Bay Company pour 9 000 $. Quand la compagnie se rendit compte qu’il n’agissait pas pour le gouvernement, on obligea Bernier à restituer son profit de 5 000 $. La Hudson’s Bay Company retira du bateau tout ce qui possédait une certaine valeur et laissa sa carcasse pourrir sur la rive de Lévis, non loin du domicile de Bernier.

Relations avec les Inuits

Sans aucun doute, les voyages de Bernier perturbèrent la vie des Inuits dont il croisa le chemin. Ses hommes et lui apportèrent des maladies contre lesquelles les peuples du Nord étaient peu immunisés. Ils pratiquèrent aussi une chasse excessive des animaux à fourrure dont dépendaient ces communautés. Bernier vouait pourtant une grande admiration aux Inuits, qui l’appelaient Kapitaikallak (« le petit capitaine robuste »). Il respectait leur capacité de survie dans l’Arctique, se fiait à l’expertise de leurs guides et adoptait volontiers leurs méthodes et technologies pour vivre dans le Nord. Dans des entretiens avec l’anthropologue Stéphane Cloutier, au début des années 2000, nombre d’aînés inuits de Mittimatalik évoquèrent les bons souvenirs qu’ils gardaient de Bernier. Le fils de sa cousine Philomène Caron, Wilfrid Caron (frère d’Elmina), qui faisait habituellement partie de son équipage pendant les années 1910, demeura dans le hameau pour s’occuper des affaires de Bernier entre 1917 et 1920. Il noua une relation avec une femme inuite nommée Inuguk Panikpak, et ils eurent trois enfants. Des descendants de Caron au Québec et au Nunavut se rencontreraient pour la première fois en 2001.

Retraite et reconnaissance

À la retraite, Bernier entreprit une campagne afin d’obtenir une reconnaissance et une rémunération supplémentaire pour sa contribution à la souveraineté canadienne dans l’Arctique. Arpentant les rues d’Ottawa en hiver sans manteau, pour mieux montrer sa résistance au froid, il harcela le gouvernement pour l’octroi d’une pension qu’on lui accorda en 1925, à raison de 2 400 $ par an. Bernier reçut également une série de récompenses internationales au cours de cette période. La Royal Geographical Society du Royaume-Uni lui décerna le Back Award en 1925 et la médaille de l’ordre du Service impérial (qu’il avait sollicitée) deux ans plus tard. Le pape Pie IX le rencontra en 1933 et le fit chevalier de l’ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.

Bernier ne parvint pas à obtenir de telles distinctions au Canada. L’époque ne le favorisait pas. Dans les années 1920 et 1930, les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur proposaient une version linéaire de la souveraineté dans l’Arctique, selon laquelle le Canada, s’étant vu attribuer l’archipel, prenait lentement mais sûrement des mesures pour assurer son occupation effective. Les revendications territoriales de Bernier compliquaient – voire contredisaient – ce discours. Le ministère minimisait la valeur de ses déclarations de souveraineté, quand il ne déformait pas carrément les faits. En 1930, Oswald Sterling Finnie*, à la tête de la Direction des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, fit cette déclaration, qu’il savait certainement fausse, à son sous-ministre : « [Il] n’existe aucun document qui montre que le capitaine Bernier fut, à un moment ou à un autre, officiellement mandaté par notre gouvernement pour revendiquer quelque région de l’Arctique que ce soit pour le Canada. » Bernier subit un grave accident vasculaire cérébral à son domicile de Lévis en 1934. Il mourut dix jours plus tard, sans avoir obtenu la notoriété ou la reconnaissance qu’il croyait mériter.

Héritage

Au fil du temps, la réputation nationale et internationale de Joseph-Elzéar Bernier se verrait principalement associée à ses revendications territoriales de 1909 et à l’avancée de la théorie des secteurs qui en découla. Après sa mort, le capitaine tomba dans un oubli quasi total et cela dura des décennies. On le redécouvrit ensuite peu à peu. Que ses revendications territoriales aient été légitimes ou non, on considère somme toute que Bernier contribua à consolider la souveraineté du Canada dans l’Arctique grâce aux actes d’occupation réalisés pendant ses voyages, tels la délivrance de permis aux baleiniers étrangers, la perception de droits de douane, la conduite de recherches géographiques et scientifiques, et le simple fait de patrouiller dans les eaux nordiques au nom du pays. Mieux encore, on salue de plus en plus le capitaine Bernier pour avoir, à la grande époque de l’exploration polaire, dominé le domaine au Canada, et pour avoir éveillé l’intérêt national pour l’Arctique. De nombreux Québécois se souviennent de lui comme du compatriote qui les représenta dans une compétition pour la gloire internationale. En 1961, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada accorda à Bernier le statut de personne d’importance historique nationale. Sept ans plus tard, son village natal de L’Islet accueillit le Musée maritime de la Côte-du-Sud, dédié à sa mémoire et rebaptisé Musée maritime Bernier en 1974. Renommé le Musée maritime du Québec en 1998, il abrite une exposition permanente en son honneur.

Avec le centenaire des voyages de l’Arctic, Joseph-Elzéar Bernier bénéficia d’encore plus d’attention. On réévalua même ses revendications territoriales dans l’Arctique, y compris celle de 1909. On les considère désormais comme des mesures provisoires cruciales pour le Canada : celles-ci lui permirent de tenir les autres pays à distance jusqu’à ce qu’il impose sa souveraineté dans le Nord de manière plus durable. Dans cet esprit, à l’occasion d’un discours à Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, le 27 août 2008, le premier ministre Stephen Harper mentionna la plaque de Bernier sur l’île Melville et qualifia la mission de 1908–1909 d’« aussi déterminante pour [le] destin national dans le Nord que la construction du chemin de fer canadien du Pacifique dans l’Ouest ». En 2013, le passeport canadien se vit illustré d’une image de Bernier, accompagnée d’une carte de certaines de ses expéditions dans l’Arctique. La Société géographique royale du Canada créa une médaille à son nom l’année suivante. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec le désigna comme personne d’importance historique nationale en 2016, et on érigea une statue de bronze grandeur nature du capitaine Bernier à un endroit bien visible sur la rive de Lévis, en face de Québec. Une reconnaissance aussi concrète qu’un monument ne constitue pas nécessairement un gage d’immortalité historique, mais Bernier l’espérait sans doute, lui qui avait fixé une plaque directement sur le rocher Parry pour témoigner de la portée de son expédition.

Une grande quantité de papiers de Joseph-Elzéar Bernier sont conservés à BAnQ-Q (P188), et BAC (R7896-0-0) possède une petite collection de documents pertinents. Le fonds Joseph-Elzéar Bernier, conservé au Secteur des arch. privées de la ville de Lévis, Québec (CL01), et accessible depuis peu aux chercheurs, contient notamment une copie du film réalisé durant le voyage de Bernier en 1914–1915, The land of the midnight sun (CL01-S05-SS02-D15). D’autres fonds pertinents se trouvent à BAC, dont : le fonds du ministère de la Marine (R1191-0-0), le sous-fonds Programme des affaires du Nord (R216-186-7), et les fonds sir Wilfrid Laurier (R10811-0-X), Nazaire Levasseur (R6758-0-3), John Alexander Simpson (R1642-0-2) et Edward MacDonald (R5217-0-8). Le Fonds Fabien Vanasse à BAnQ (P257) et celui du même nom aux Arch. du séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, Québec (FN-0026), présentent également un certain intérêt. Parmi d’autres sources primaires importantes figurent les comptes rendus de Bernier sur ses voyages : les Mémoires de J.-E. Bernier : marin, explorateur et découvreur, Paul Terrien, trad. (réimpr., Québec, 2013) ; Report on the dominion government expedition to Arctic islands and the Hudson Strait on board the C.G.S. « Arctic », 1906–1907 (Ottawa, 1909) ; et Report on the Dominion of Canada government expedition to the Arctic islands and Hudson Strait on board the D.G.S. « Arctic », [1908–1909] (Ottawa, 1910). Voir aussi Canada, Ministère de la Marine et des Pêcheries, Report on the dominion government expedition to the northern waters and Arctic Archipelago of the D.G.S. « Arctic » in 1910, W. W. Stumbles, compil. ([Ottawa, 1911]) ; et Alfred Tremblay, Cruise of the Minnie Maud : Arctic seas and Hudson Bay, 1910-11 and 1912-13, A. B. Reader, compil. et trad. (Québec, 1921).

Parmi les sources secondaires, les principales sont : Janice Cavell, « Sector claims and counter-claims : Joseph Elzéar Bernier, the Canadian government, and Arctic sovereignty, 1898-1934 », Polar Record (Cambridge, Angleterre), 50 (2014) : 293-310 ; Yolande Dorion-Robitaille, le Capitaine J.-E. Bernier et la souveraineté du Canada dans l’Arctique (Ottawa, 1978) ; Richard Finnie, « Farewell voyages : Bernier and the Arctic », Beaver (Winnipeg), été 1974 : 44–54 ; S. D. Grant, Polar imperative : a history of Arctic sovereignty in North America (Vancouver et Toronto, 2010) ; Alan MacEachern, « J. E. Bernier’s claims to fame », Scientia Canadensis (Thornhill, Ontario), 33 (2010), no 2 : 43–73 ; Claude Minotto, « la Frontière arctique du Canada : les expéditions de Joseph-Elzéar Bernier, 1895–1925 » (mémoire de m.a., McGill Univ., Montréal, 1975) ; S. L. Osborne, « Closing the front door of the Arctic : Capt. Joseph E. Bernier’s role in Canadian Arctic sovereignty » (mémoire de m.j., Carleton Univ., Ottawa, 2003) ; Marjolaine Saint-Pierre, Joseph-Elzéar Bernier : capitaine et coureur des mers, 1852–1934 (Montréal, 2009) ; et G. W. Smith, A historical and legal study of sovereignty in the Canadian north : terrestrial sovereignty, 1870–1939, P. W. Lackenbauer, édit. (Calgary, 2014).

Ancestry.com, « Registres d’état civil et registres paroissiaux (Collection Drouin), Québec, Canada, 1621 à 1968 », Notre-Dame-de-Bonsecours (L’Islet), 1er janv. 1852, 8 nov. 1870 ; Sacré-Cœur (Ottawa), 1er juill. 1919 ; Saint-Joseph (Lauzon), 26 déc. 1934 : www.ancestry.ca/search/collections/1091 (consulté le 24 oct. 2023).— BAC, RG85-C-1-A, vol. 584, dossier 571, part. 7 (Fonds du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Programme des affaires du Nord, Direction des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, Central registry files, Northern Archipelago), O. S. Finnie à W. W. Cory, 28 nov. 1930 (copie accessible à heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_t13212, image 1520).— « Bernier off for the north », New York Times, 23 sept. 1904 : 9.— Stéphane Cloutier, « Ilititaa Bernier, ses hommes et les Inuit : à la rencontre des deux mondes », l’Aquilon (Yellowknife), 5 oct. 2001 (copie accessible à www.aquilon.nt.ca/Article/A-la-rencontre-des-deux-mondes-17455626162/default.aspx) ; « Le retour du capitaine Bernier au Nunavut : inauguration de Ilititaa […] », l’Aquilon, 31 mai 2002 (copie accessible à www.aquilon.nt.ca/Article/Inauguration-de-Ilititaa-18431559976/default.aspx).— « To take Bank’s Land », Globe, 27 août 1908 : 3.— M. A. Bourget, « Un Caron chez les Inuits », l’Ancêtre (Québec), 29 (2003) : 305–309.— S. D. Grant, Arctic justice : on trial for murder, Pond Inlet, 1923 (Montréal et Kingston, Ontario, 2002).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Alan MacEachern, « BERNIER, JOSEPH-ELZÉAR (baptisé Marie-Joseph-Eléazar) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 12 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/bernier_joseph_elzear_16F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/bernier_joseph_elzear_16F.html |

| Auteur de l'article: | Alan MacEachern |

| Titre de l'article: | BERNIER, JOSEPH-ELZÉAR (baptisé Marie-Joseph-Eléazar) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2025 |

| Année de la révision: | 2025 |

| Date de consultation: | 12 déc. 2025 |