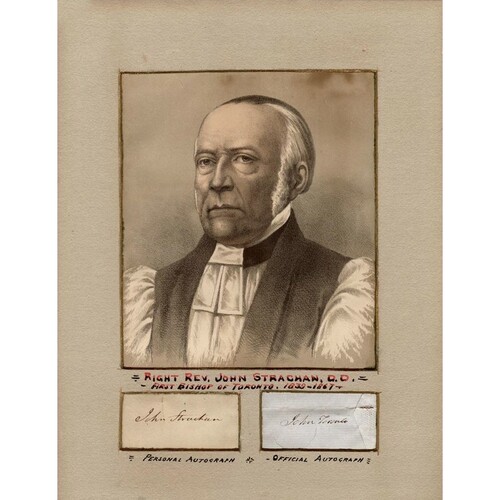

STRACHAN, JOHN, professeur, ministre de l’Église d’Angleterre, fonctionnaire et évêque, né le 12 avril 1778 à Aberdeen, Écosse, fils de John Strachan et d’ Elizabeth Findlayson, décédé le 1er novembre 1867 à Toronto, Ontario.

Dans les nombreux écrits que John Strachan rédigea au cours de sa très longue existence, on trouve de fréquentes allusions à son enfance et à son adolescence, et même, sous forme manuscrite, un texte autobiographique datant de 1799. Ses parents, des gens « pas riches mais respectables », eurent six enfants dont John était le plus jeune. Sa mère voulait qu’un de ses garçons se fît prêtre et elle décida qu’on « allait faire un gentleman de John, son préféré » et qu’il recevrait une « formation libérale ». Son père, contremaître dans une carrière de granit, consentit de mauvaise grâce à l’inscrire au cours secondaire, à l’Aberdeen Grammar School ; après de lents débuts, John connut assez de succès pour obtenir une bourse d’études de King’s College, dans cette ville.

Après l’année universitaire 1793–1794, il s’en fallut de peu que Strachan ne fût obligé d’abandonner ses études lorsque la mort accidentelle de son père le priva du soutien financier qu’il recevait de sa famille. Comme tous les étudiants démunis des universités écossaises, il décida de donner des cours ; pendant le premier été, il fut précepteur chez lady Harriet Gordon, à Banff, puis, l’été suivant, il enseigna à l’école du village de Cannonside, à 50 milles de chez lui. Si ces deux expériences ne furent pas agréables, elles lui apprirent tout de même l’art d’enseigner et d’évaluer les forces et les faiblesses du caractère des gens ; elles avivèrent aussi son désir de compléter ses études et d’accéder au monde des gens distingués et cultivés. En 1796, sa situation s’améliora : il enseigna dans une école des environs de Denino (Dunino), dans le Fifeshire, non loin de St Andrews, et il fréquenta l’université comme étudiant à temps partiel. Il suivit des cours de théologie et se lia d’amitié avec Thomas Duncan, qui allait devenir professeur, avec Thomas Chalmers, futur leader du mouvement scissionniste de l’Église libre dans les années 1840, et avec James Brown, qui allait bientôt enseigner à l’University of Glasgow. L’atmosphère de camaraderie intellectuelle qui régnait à Denino et à St Andrews demeura longtemps une puissante source d’inspiration pour Strachan.

À l’automne de 1796, Strachan revint à Aberdeen où il obtint sa maîtrise ès arts en mars 1797. Il reprit ensuite son poste à Denino et poursuivit ses études à St Andrews. Cependant, il tomba éperdument amoureux d’une jeune fille de l’endroit, ce qui le mit dans une situation difficile car il ne pouvait plus s’appliquer à ses études et il n’avait pas l’argent nécessaire pour envisager le mariage. Il n’eut pas d’autre choix que de quitter Denino et il partit pour Kettle, à 20 milles de là, où il eut l’occasion de prendre la direction d’une école avec des « émoluments » deux fois plus élevés. En raison de l’éloignement, toutefois, il n’était plus en mesure de suivre des cours à St Andrews, et ses chances d’obtenir un poste plus élevé que celui de professeur d’une école paroissiale devaient lui paraître minces. Il accueillit donc favorablement l’offre que lui transmit le docteur Brown, en mars 1799, « d’aller enseigner dans le Haut-Canada ». Le 26 août 1799, il s’embarqua à Greenock sur un bateau qui le conduisit à New York. Il comptait trouver un emploi dans cette ville, « pour le cas, disait-il, où ma situation s’avérerait désagréable ». Le Haut-Canada ne lui inspirait certes pas l’intérêt passionné qu’il allait manifester par la suite.

Le jeune maître d’école arriva à Kingston le dernier jour de l’année 1799. Au salaire de £80 par année, il devint le précepteur des enfants de Richard Cartwright* et de quelques autres citoyens éminents, dont ceux d’un ministre de l’Eglise d’Angleterre, John Stuart*. On lui avait affirmé qu’une « académie » serait fondée et qu’il allait être nommé professeur de mathématiques. Il habitait chez Cartwright, un loyaliste érudit originaire de New York qui avait songé un temps à devenir prêtre ; il siégeait au Conseil législatif et il était un marchand influent. Strachan reprit ses études sous la direction de Stuart, loyaliste lui aussi (de New York) et ancien presbytérien. Les trois années qu’il passa en étroites relations avec ces deux hommes, dans l’ambiance généralement conservatrice de Kingston, contribuèrent à fixer ses vues sur les affaires du Haut-Canada. Durant cette période, il établit également des contacts avec de gros marchands de Montréal.

Cependant, Strachan avait rapidement compris qu’on n’allait pas fonder un collège dans l’immédiat et qu’il lui faudrait créer ses propres chances d’avancement ; c’est alors que s’imposa à lui le projet de se faire prêtre, conformément au désir de sa mère. En 1802, ayant obtenu, semble-t-il, l’approbation de Cartwright, il écrivit à un ami pour se renseigner à propos d’un poste devenu vacant à l’église presbytérienne St Gabriel Street, à Montréal. (Il se trouva que la vacance avait été comblée, mais cet « ami » conserva la lettre pendant 25 ans et la publia au moment où elle pouvait causer les pires ennuis à l’archidiacre Strachan.) L’année suivante, muni d’une lettre de recommandation signée par Cartwright, Strachan se présenta à l’évêque Jacob Mountain* en vue de recevoir les ordres au sein de l’Église d’Angleterre. La lettre informait Mountain que le lieutenant-gouverneur, Peter Hunter*, avait l’intention de nommer Strachan à la mission de Cornwall. Il fut ordonné diacre le 22 mai 1803 et prêtre le 3 juin 1804.

La décision prise par Strachan de devenir prêtre dans l’Église d’Angleterre allait susciter plus tard une vive controverse dont il n’est pas inutile de rappeler dès maintenant les points principaux. Aux yeux de ses adversaires, la situation était facile à comprendre. Il avait été élevé dans la foi presbytérienne ; en 1802, il avait eu le désir d’exercer le ministère dans une église de cette confession ; toutefois, il s’était bientôt aperçu que sa carrière et ses ambitions seraient mieux servies s’il se joignait à l’Église d’Angleterre et il avait alors « retourné sa veste ». Par contre, son père avait été un de ceux qui refusèrent d’abjurer et de prêter le serment d’allégeance sous les rois Guillaume III et George I et il l’avait souvent amené à l’église épiscopale St John, à Aberdeen, pour entendre l’éminent évêque John Skinner ; sa mère adhérait à un groupe presbytérien qui s’était séparé de l’Église d’Écosse. Strachan expliquait qu’il ne voyait pas de différences essentielles entre l’Église d’Angleterre et l’Église presbytérienne sur les principales questions de théologie, et que l’exemple et l’influence de John Stuart avaient compté pour beaucoup dans la décision qu’il avait prise en 1803.

Strachan prit ses nouvelles fonctions à Cornwall durant l’été de 1803, et ses débuts ne furent guère encourageants. Dans une lettre qu’il adressait en octobre au docteur Brown, il laissait paraître sa déception et il abordait des thèmes auxquels il allait attacher plus tard une importance prépondérante. Il estimait que la population de Cornwall était « très indifférente » et comptait peu de gens « indépendants ou respectables » et quelques rares personnes instruites. Les gens ordinaires, « presque tous des Américains », étaient « peu ou pas du tout religieux » et avaient l’esprit « enclin à la fourberie ». Ses ouailles formaient un petit groupe comparé aux méthodistes, luthériens, catholiques et presbytériens. L’établissement des paroisses exigerait un labeur incessant. Il voulait « attaquer et dénoncer » le concept méthodiste des « inspirations soudaines » et il ajoutait : « Inutile de vous dire que je ne suis pas populaire. » Bien qu’il eût, au début, une piètre opinion de Cornwall, où il vécut jusqu’en 1812, c’est tout de même dans cette ville qu’il posa les assises de la réputation qui allait être sienne par la suite au Canada. Il ne tarda pas à être connu comme un bourreau de travail dont le ministère était couronné de succès ; sa renommée atteignait même les ministres des autres provinces. Il se maria, se fit des amis et des relations utiles, et ces divers liens l’attachèrent au Canada pour toujours. En outre, il devint rapidement le plus éminent maître d’école de la province, et cela, par bien des côtés, allait être de la plus haute importance.

Quelques semaines après son arrivée à Cornwall, Strachan communiqua avec les parents de certains élèves auxquels il avait enseigné à Kingston et il s’offrit à poursuivre l’instruction de ceux qui lui seraient envoyés. C’est ainsi qu’il put compter parmi ses élèves John* et William Macaulay*, de même qu’un jeune orphelin de père, âgé de 12 ans, John Beverley Robinson ; ce dernier, recueilli depuis peu par John Stuart, allait bientôt devenir pour Strachan presque un fils adoptif et, par la suite, son ami le plus intime. En 1804, Strachan avait plus de 20 élèves ; en 1808, il en avait 40, nombre qui demeura à peu près constant jusqu’en 1812. Ils venaient de toutes les régions de la province et ils étaient les fils des hommes les plus prestigieux dans le gouvernement, les affaires et les professions libérales. Strachan mettait tout en œuvre pour les préparer à devenir l’élite de la génération suivante.

Il n’était plus un simple précepteur comme à Kingston. Désormais, il dirigeait sa propre école et il avait le loisir d’utiliser et de mettre au point des techniques et des méthodes de son cru. Bien sûr, il s’inspira largement de l’expérience qu’il avait acquise en Écosse, mais il s’efforça aussi d’adapter ses cours aux besoins de la société du Haut-Canada. Par exemple, l’impossibilité dans laquelle il était de trouver un manuel approprié l’amena à rédiger lui-même A concise introduction to practical arithmetic ; for the use of schools (Montréal, 1809). Sans négliger les humanités, il mit l’accent sur l’étude de l’histoire naturelle et, grâce à des amis qu’il avait à la législature, il réussit à obtenir une subvention de £400 pour l’achat d’appareils scientifiques. Bref, l’école secondaire de Cornwall offrait un programme moderne, varié et de haute qualité. Strachan recourait moins souvent que d’autres aux châtiments corporels et il avait mis au point des systèmes complexes de concours et de récompenses dont la gestion était confiée en grande partie aux élèves eux-mêmes et qui étaient destinés à les intéresser davantage à leurs études et à stimuler leur zèle le plus possible. D’ailleurs, jamais il ne considéra l’acquisition des connaissances comme une fin en soi. Les élèves étaient à l’école, selon lui, pour apprendre à devenir des patriotes britanniques et des gentlemen chrétiens. Il leur inculquait méthodiquement l’amour du pays, le respect de la constitution et l’importance des devoirs civiques. Il faisait réciter les prières tous les jours et il enseignait le catéchisme aux élèves appartenant à l’Église d’Angleterre, qui étaient les plus nombreux ; le samedi matin, il donnait une leçon de religion et de morale sur laquelle les garçons étaient interrogés durant la semaine suivante. Il avait le ferme espoir de former ainsi des élèves qui allaient contribuer à relever le niveau de la société du Haut-Canada.

Strachan reçut un traitement annuel de £100 lorsque son école, très réputée, devint un établissement subventionné par le gouvernement en vertu de la loi sur les écoles secondaires adoptée en 1807. Au printemps de cette année-là, il épousa Ann Wood McGill qui était la fille d’un médecin de Cornwall et la veuve d’Andrew McGill, membre d’une éminente famille de marchands montréalais. Strachan, qui se trouva toujours « heureux en ménage », écrivit à Brown qu’elle avait « une grande beauté » et « une rente annuelle de trois cents livres sa vie durant ». C’est à Cornwall que naquirent James McGill en 1808, Elizabeth en 1810 (décédée en 1812) et George Cartwright en 1812. Plus tard, à York (Toronto), ils eurent trois enfants : Elizabeth Mary (1814) qui devait épouser Thomas Mercer Jones, John (1815) et Alexander Wood (1817). Deux autres filles, nées en 1821 et 1824, décédèrent en bas âge, et une troisième, Agnes (1822), mourut avant d’atteindre son dix-septième anniversaire.

Strachan avait conclu un heureux mariage et il avait construit une bonne église, ainsi qu’un presbytère et une école. En 1811, ayant laissé entendre au docteur Brown qu’un « diplôme pourrait accroître jusqu’à un certain point [son] influence », il reçut un doctorat honorifique en théologie de l’University of Aberdeen. Sa réussite ne faisait aucun doute, mais on peut se demander s’il estimait la ville de Cornwall à la mesure de son talent et de son énergie. En 1811, une conversation avec un homme d’âge avancé, James McGill*, ranima chez lui l’espoir longtemps caressé de fonder une université. N’ayant pas de proches parents, McGill se demandait à qui céder ses vastes biens, et Strachan lui suggéra de prendre les dispositions nécessaires pour qu’ils servent au bénéfice de l’éducation. McGill rédigea donc un testament par lequel il léguait la plupart de ses biens à quatre fiduciaires, dont Strachan, qui devaient les remettre à l’Institution royale pour l’avancement des sciences à la condition que cette société fonde un collège dans un délai maximum de dix ans. McGill, qui mourut en 1813, avait certainement prévu que le poste de principal serait confié à Strachan ; celui-ci ne fut pas nommé, pour diverses raisons, mais on peut néanmoins le compter parmi les fondateurs de McGill University.

Un autre événement survenu en 1811, le décès de son vieil ami et conseiller, John Stuart, eut une influence encore plus grande sur la carrière de Strachan. Il espérait remplacer Stuart à Kingston, mais l’évêque Mountain, à la demande de la veuve, choisit plutôt le fils de cette dernière, George Okill Stuart (alors rector d’York), comme représentant de l’évêque et rector de Kingston. L’offre qui lui fut faite de remplacer Stuart à York ne lui fit pas oublier son amère déception ; toutefois, lorsque l’administrateur de la province, le général Isaac Brock*, lui proposa d’augmenter son revenu de rector en occupant par surcroît le poste d’aumônier de la garnison et du Conseil législatif, il se laissa convaincre. En compagnie de sa famille, il arriva dans la capitale provinciale en juin 1812, à peu près au moment où le Congrès des États-Unis déclarait la guerre à la Grande-Bretagne.

Aux yeux de Strachan le « Petit York » ne comptait guère, et sa vie politique lui paraissait mesquine. Après les élections de 1808, il avait écrit que la nouvelle Assemblée allait « être composée de clowns ignorants, car l’esprit de nivellement sembl[ait] se répandre dans la province ». Un seul espoir pointait à l’horizon : « Avec le temps, mes élèves se feront valoir, quelques-uns peut-être à l’Assemblée, et il me sera possible de faire plus. » Strachan s’inquiétait également de la menace que constituait pour la province la proximité des États-Unis. Il avait affirmé en 1809 : « Le groupe qui dirige le pays [les États-Unis] s’est montré hostile à la Grande-Bretagne au cours des huit dernières années et n’a évité de se mettre en guerre que par avarice et par crainte d’une rébellion dans la partie nord de l’Union. » En 1810, il avait tenté de stimuler le patriotisme et la loyauté au roi ainsi qu’à la constitution en composant et en publiant A discourse on the character of King George the Third. En août 1812, il prononça un sermon (qu’il fit paraître par la suite) dans lequel il fustigeait les États-Unis parce qu’ils se joignaient au « tyran le plus cruel [Napoléon] qui soit jamais apparu [...] pour lutter contre le dernier pilier de la liberté et du bonheur dans le monde ». Le Haut-Canada lui semblait « presque entouré d’ennemis et affaibli par la présence de personnages suspects et de traîtres mystérieux » ; il fallait donner de grands pouvoirs au gouvernement pour combattre à la fois les envahisseurs et la défection interne. Il assurait, cependant, les gens du Haut-Canada qu’ils n’avaient « rien à craindre », à condition de fixer leur « attention sur Dieu et de revêtir l’uniforme du soldat du Christ ».

II manifestait dans ses actions la même ardeur que dans ses paroles. Vivement intéressé à la stratégie militaire, il félicita Brock d’être passé à l’attaque et critiqua sir George Prévost* et les autres qui avaient adopté une tactique défensive. En décembre 1812, il se joignit aux « principaux habitants de la ville d’York » pour fonder la Loyal and Patriotic Society of Upper Canada, dont il fut président puis trésorier ; un des objectifs principaux de la société était de recueillir des fonds « pour procurer du soulagement et de l’aide aux miliciens frappés d’invalidité et à leurs familles ». Il s’occupa inlassablement des malades, des blessés et des sans-logis pendant toute la durée de la guerre. Par-dessus tout, cependant, il se rendit célèbre dans les annales du Haut-Canada par sa conduite durant les deux invasions d’York par les Américains, au printemps et à l’été de 1813. Lors de la première attaque, le général Roger Hale Sheaffe* fit replier ses troupes peu nombreuses, qui étaient sur la défensive, laissant à certains notables de l’endroit le soin d’en venir à un accommodement avec l’ennemi. Strachan ne tarda pas à jouer un rôle de premier plan ; il aida à rédiger la capitulation, protesta chaque fois que les clauses n’étaient pas respectées, s’opposa au pillage et s’efforça par tous les moyens de protéger les intérêts de ses paroissiens. Quand les Américains revinrent, à la fin de juillet, il joua un rôle tout aussi important et il put même arracher au commodore Isaac Chauncey la promesse de restituer les livres que les soldats américains avaient emportés la première fois. Les habitants d’York n’oublièrent jamais les gestes qu’il avait posés et son courage en face de l’ennemi. Ces événements eurent une profonde influence sur Strachan et lui donnèrent un sentiment définitif d’appartenance au Haut-Canada. Il affirma que la province avait été sauvée par « les efforts étonnants de la milice » et, quand la paix fut rétablie, il redoubla d’ardeur afin que le Haut-Canada devienne un endroit digne des héros qui avaient lutté contre l’envahisseur.

Strachan continuait de s’intéresser principalement aux domaines de la religion et de l’éducation, mais il se rendit compte, à la fin des hostilités, qu’il ne pourrait atteindre ses objectifs sans exercer une action déterminante dans la politique provinciale. En 1814, le général Francis de Rottenburg* avait envisagé de le nommer au Conseil exécutif ; après avoir été fait membre honoraire de cet organisme en septembre 1815, il siégea en tant que membre titulaire de 1817 à 1836. Au conseil, il s’occupa avant tout des domaines mentionnés précédemment, mais il montra très tôt un remarquable talent d’administrateur et, tout au moins durant les années 20, il fut l’une des figures les plus marquantes et les plus influentes du gouvernement provincial.

Dès ses premières expériences au gouvernement, Strachan se rendit compte qu’il lui fallait également obtenir un siège au Conseil législatif. Dans une lettre adressée le 22 mai 1817 au lieutenant-gouverneur Francis Gore*, alors à la veille de prendre sa retraite, il prétendait que les intérêts de « l’Église établie » étaient lésés par le fait que les presbytériens avaient la majorité au Conseil législatif et il déclarait qu’il était de son « devoir d’offrir [ses] services ». Il reconnaissait que ses « motifs n’[étaient] pas tout à fait désintéressés ». Il se disait en mesure d’influencer au moins deux membres du conseil et de « lutter avec succès contre l’opposition probable ». Il ajoutait : « J’aurai une influence de plus en plus grande à la Chambre basse par l’intermédiaire de mes élèves. » Il obtint finalement sa nomination en 1820 et il siégea à la Chambre haute jusqu’au moment de l’union des deux Canadas en 1841.

Même s’il était occupé par ses nouvelles fonctions dans le domaine politique, par l’administration de la Home District Grammar School, par l’exercice du ministère dans sa grande paroisse (sans oublier le sermon qu’il faisait chaque mois à York Mills, à sept milles au nord de la ville) et par la construction d’une vaste résidence (qui fut appelée « The Palace »), Strachan participa à plusieurs des événements et des débats qui eurent lieu à York. Lorsqu’il apprit, en 1815, que le comte de Selkirk [Douglas*] voulait fonder un établissement à la Rivière-Rouge, son indignation fut telle qu’il rédigea A letter to the [...] Earl of Selkirk [...] (Londres, 1816), afin de montrer que le projet était irréaliste et contraire aux intérêts du Haut-Canada. Cependant, la controverse qui l’opposa à Robert Fleming Gourlay fit encore plus de bruit. Au début, il fut le seul dans les milieux officiels à désapprouver l’écrit de Gourlay intitulé « Address to the resident landowners of Upper Canada » (octobre 1817) et il affirma : « [Il] s’est violemment emporté contre moi lorsque mon opinion, par une étrange indiscrétion, lui a été transmise. » Gourlay fut empêché de réaliser ses projets et Strachan déclara « Il s’est mis à écrire aux journaux et, comme il me tenait responsable de toutes ses déceptions, je suis devenu sa cible privilégiée. J’ai fait peu de cas de ses injures et de ses divagations. » Quelques mois plus tard, il écrivait au docteur Brown « Tous mes élèves, qui sont maintenant des hommes influents, dans bien des régions de la province, se sont fermement opposés à lui. Un individu comme M. Gourlay, dans une colonie paisible comme celle-ci où les gens ont peu ou pas du tout l’habitude de se renseigner et possèdent très peu de connaissances, peut causer un tort considérable [...] en suscitant l’inquiétude, l’animosité et [...] de vains espoirs. J’ai tenté d’infuser quelque énergie au gouvernement, mais il s’est montré trop faible tant que [sir Peregrine Maitland*] n’est pas arrivé. » Les écrits et les actions de Gourlay incitèrent Strachan à prendre la plume pour défendre « les mesures du gouvernement » et neutraliser le « triste mécontentement » qui avait « été introduit dans les esprits ». Il écrivit à John Macaulay et lui proposa d’envoyer des lettres anonymes à la Kingston Gazette. En 1819–1820, il publia un journal religieux, le Christian Recorder. Il rédigea également un volume qui était destiné aux futurs émigrants de Grande-Bretagne et visait à les persuader de s’établir dans le Haut-Canada plutôt qu’aux États-Unis. Son invitation s’adressait à tous, exception faite des « égalitaristes et démocrates » qui n’allaient trouver « aucune âme sœur » au pays. Profitant d’une visite de son frère James, il fit paraître l’ouvrage sous le nom de celui-ci ; intitulé A visit to the province of Upper Canada in 1819 (Aberdeen, 1820), le volume passa donc pour l’un des nombreux guides de voyage qui étaient publiés en ce temps-là à l’intention des émigrants.

Ces diverses activités n’empêchaient pas Strachan de s’occuper avant tout d’éducation et de religion. En février 1815, quand on annonça que la guerre était officiellement terminée, il rédigea deux rapports contenant des propositions destinées à améliorer le système d’éducation dans les deux Canadas. Le premier rapport, envoyé aux notables du Bas-Canada, demandait à l’Assemblée de cette province de fonder un collège à Montréal, dont le « principal [serait] un membre de l’Église d’Angleterre », afin de profiter du legs de James McGill. Le collège devait être établi « sur le modèle des universités écossaises ou allemandes » et recevrait des « jeunes hommes de toutes les confessions chrétiennes ». Strachan proposait également la fondation de deux écoles secondaires, à Québec et à Montréal, qui seraient « les annexes et les pépinières » de l’université. En effet, il souhaitait mettre sur pied un système d’enseignement supérieur en langue anglaise parallèlement aux institutions de langue française qui étaient en place. Toutefois, une lettre adressée plus tôt au « Grand Dugald Stewart » révèle que Strachan voyait dans ce « collège ou université » un établissement où « les jeunes hommes francophones et anglophones » allaient se mêler les uns aux autres et où « la langue des conquérants ayant obtenu peu à peu la prépondérance, le pays deviendrait une colonie anglaise, ce qui [était] la seule façon de le rendre vraiment valable au regard de la couronne ».

Le second rapport, adressé au général Gordon Drummond*, l’administrateur provincial, était une étude brève mais complète des changements qu’il fallait apporter pour améliorer le système d’éducation du Haut-Canada. Premièrement, il fallait fonder une université le plus tôt possible, de manière qu’il ne fût plus nécessaire d’envoyer « les jeunes hommes terminer leurs études à l’extérieur de la province » ; la Grande-Bretagne était trop éloignée et les voyages trop dispendieux, et les élèves « envoyés aux États-Unis n’appren[aient] guère autre chose, généralement, que l’anarchie en politique et l’infidélité en religion ». L’université devait être accessible aux « jeunes de toutes les confessions ». Deuxièmement, il fallait conserver et améliorer le système des écoles secondaires de district ; Strachan proposait, à cet égard, que les conseils d’administration présentent des rapports annuels, que des examens publics fussent tenus, que l’instruction fût gratuite « en vue d’assurer une éducation libérale aux enfants talentueux issus de familles pauvres » et que les professeurs fussent choisis avec soin. (« Que nul ne puisse devenir un maître s’il n’est pas, de naissance, sujet du Roi et s’il n’a pas toutes les qualités nécessaires pour enseigner. ») Troisièmement, il préconisait un système d’écoles primaires (commun schools) subventionnées par le gouvernement. Enfin, il proposait de créer un « conseil d’éducation » provincial pour administrer l’ensemble. Dès lors, Strachan allait consacrer une grande partie de ses efforts à la mise en œuvre de ce plan de vaste envergure.

La question du financement des écoles primaires était la plus urgente. En 1816, le lieutenant-gouverneur Gore souscrivit aux propositions de Strachan et, plus tard au cours de l’année, l’Assemblée adopta une loi sur les écoles primaires qui, semble-t-il, avait été rédigée dans une large mesure par Strachan. Modifiée par deux amendements, en 1820 et 1824, cette loi demeura le fondement du système d’écoles primaires du Haut-Canada jusqu’en 1841. En 1819, l’Assemblée adopta une loi modifiée concernant les écoles secondaires (grammar schools), et quelques-unes des suggestions de Strachan y furent retenues, mais non celle portant sur l’instruction gratuite ; pour des raisons financières, on ne voulut pas aller plus loin que d’accorder la gratuité scolaire à dix élèves pauvres dans chaque district. Le manque de fonds empêcha aussi d’entreprendre la création d’une université durant les années 1815 à 1825.

Les efforts accomplis par Strachan pour mettre sur pied un conseil d’éducation entraînèrent plus de controverses que son travail dans le domaine de la législation scolaire. Dans une lettre adressée à l’administrateur Samuel Smith* en décembre 1817, il affirma que la colonie avait besoin d’un « inspecteur ou surintendant des écoles en vue d’assurer l’uniformité du système », et il ajoutait « Pour remplir les fonctions de ce service [...] je me porte respectueusement candidat. » Enfin, après bien des atermoiements, le Conseil exécutif approuva en 1822 la formation d’un conseil général de l’Éducation, dont Strachan devint le président avec un traitement de £300 par année. Sanctionné par le ministère des Colonies en 1823, l’organisme entreprit sa tâche, et Strachan abandonna la direction de l’école secondaire d’York, mettant ainsi fin à quelque 30 années d’enseignement. Le mouvement réformiste, qui commençait à se manifester, s’inquiétait de ce que les membres de l’organisme appartenaient tous à l’Église d’Angleterre et qu’ils avaient obtenu le mandat de gérer les terres réservées aux écoles sous l’administration du gouverneur John Graves Simcoe* ; on estimait de plus en plus, en effet, que les tories et l’Église d’Angleterre s’assuraient la domination du système scolaire. Avec ses nombreuses fonctions, Strachan était en voie de se créer, dans les milieux réformistes, la réputation d’un prêtre politicien cherchant à diriger le Haut-Canada au mépris de l’opinion publique. Le conseil général et son président furent l’objet de critiques qui s’accentuèrent jusqu’à la dissolution de l’organisme en 1833.

Dans une étude sur l’état de la religion dans le Haut-Canada, Strachan aborda, en 1815, des questions qui allaient revenir tout au long de sa longue carrière. Il était absolument nécessaire, disait-il, que le gouvernement accorde une aide plus importante à « l’Église établie », puisqu’elle comptait moins d’une douzaine de prêtres dans toute la province. Certes, il y avait les « réserves » du clergé, mais celles-ci pouvaient seulement être louées à bail, et non vendues, et elles ne rapportaient donc qu’un faible revenu dans une province où il était facile d’acquérir des terres avec tous les droits de jouissance et de possession. Strachan n’écartait pas la possibilité de recruter de nouveaux prêtres en Angleterre, mais il pensait, tout bien considéré, que les rudes conditions prévalant dans le Haut-Canada n’étaient pas faites pour des prêtres nés et formés dans la mère patrie. Plus tôt, il avait (« gratuitement ») assuré la formation de John Béthune*, fils, qui avait reçu les ordres et pouvait préparer d’autres aspirants à la prêtrise. Il envisageait déjà la fondation d’un séminaire. (En 1816 et 1817, il demanda vainement à l’Assemblée du Haut-Canada de voter des crédits à cette fin.) Quant aux autres confessions de la province, Strachan se montrait bien disposé à l’égard des prêtres de l’Église catholique et de l’Église d’Écosse, qui méritaient, selon lui, l’appui de l’État, mais les méthodistes et les congrégationalistes « ne pouvaient espérer la faveur du gouvernement, disait-il, et leurs disciples se joindraient immédiatement à l’Église d’Angleterre si celle-ci pouvait compter sur d’autres prêtres ».

La nécessité de renforcer la position de l’Église d’Angleterre dans le Haut-Canada apparut encore plus nettement à Strachan lorsque l’Assemblée, en 1817, eut à se prononcer sur des propositions dénonçant les réserves du clergé comme « une attribution d’une largesse sans précédent » ; ces propositions, « imprégnées [d’un] esprit révolutionnaire », disait Strachan, auraient été adoptées si le lieutenant-gouverneur n’avait inopinément prorogé les chambres. L’année suivante, le questionnaire de Gourlay envoyé aux cantons montra également qu’une partie de la population s’opposait aux réserves. Strachan répliqua non seulement en obtenant un siège au Conseil législatif, tel qu’indiqué précédemment, mais aussi en proposant de créer un organisme chargé de la surintendance des réserves ; il comptait ainsi raffermir la mainmise du clergé sur ces terres tout en instaurant un système de location plus efficace. Enfin constituée en 1819, l’Upper Canada Clergy Corporation comprenait l’évêque de Québec, le clergé de l’Église d’Angleterre dans le Haut-Canada, ainsi que l’inspecteur général et l’arpenteur général de la province. Le quorum était fixé à trois personnes, de sorte que la société fut dirigée en fait pendant de nombreuses années par Strachan, qui en était le président, et les deux fonctionnaires. À la fin de 1827, Strachan n’avait manqué que trois des 37 réunions qui avaient été tenues.

Cependant, Strachan avait compris bien avant 1827 qu’il ne suffisait plus de louer les terres réservées au clergé. Au début des années 20, l’opposition du public aux réserves prenait de l’ampleur et l’unique moyen de l’écarter, pour Strachan et le lieutenant-gouverneur Maitland, était de vendre une partie des terres de manière à les ouvrir à la colonisation et, du même coup, à augmenter le revenu de l’Église. Il fut décidé que Strachan se rendrait à Londres, en qualité de représentant officiel du gouvernement du Haut-Canada, pour soumettre cette proposition aux autorités britanniques ; il arriva en Angleterre à la fin de mars 1824. Le ministre des Colonies, lord Bathurst, et le sous-ministre, Robert John Wilmot-Horton, se montrèrent favorables au projet, mais ils se trouvaient en pleine négociation avec John Galt* et les représentants de la Canada Company, société à laquelle ils envisageaient de vendre une partie plus importante des terres de la couronne. On proposa donc à Strachan d’entamer en même temps des pourparlers avec Galt en vue de l’achat par la compagnie des réserves du clergé. Strachan était en principe favorable à cette transaction, mais il ne consentait à vendre qu’un tiers environ des réserves et ce, à un prix plus élevé que l’offre initiale, afin que le revenu assure la sécurité et l’épanouissement de l’Église d’Angleterre dans le Haut-Canada. Persuadé que la compagnie allait modifier son offre, il déclara, en juillet 1824, « que la transaction, telle qu’elle devait être conclue, serait aussi équitable qu’on pouvait l’espérer ». Il se rendit alors en Écosse pour visiter des amis et des parents qu’il n’avait pas vus depuis un quart de siècle. Durant son voyage de retour au Canada, en septembre 1824, il constata que les conditions de la transaction n’avaient pas été modifiées ; il jugea donc que son devoir lui commandait de rejeter les offres de la Canada Company, et la vente ne fut pas conclue.

Pendant ce séjour en Grande-Bretagne, Strachan s’occupa également d’un problème politique fort important ; il s’agissait d’établir lequel de ces deux régimes était le plus avantageux: l’union du Haut et du Bas-Canada ou l’union de toutes les provinces de l’Amérique du Nord britannique. La question n’était pas nouvelle pour lui. Lorsqu’il avait entendu parler du projet d’union en 1822, il avait envoyé presque aussitôt une série d’objections au ministère des Colonies, soutenant que l’union des deux provinces rendrait celles-ci « mécontentes sinon rebelles » et que la colonie tomberait au pouvoir des Canadiens français parce que la minorité antigouvernementale du Haut-Canada allait s’unir à un bloc solide de Canadiens français pour dominer l’Assemblée unie. En outre, il s’était mis en rapports épistolaires avec le procureur général John Beverley Robinson qui avait été mêlé à cette question en 1822, dès son arrivée à Londres où il était venu demander aux autorités britanniques d’intervenir dans un litige commercial entre le Haut et le Bas-Canada. Quand le ministère des Colonies demanda à Strachan d’exprimer ses vues, celui-ci présenta un rapport dans lequel il affirmait que l’union envisagée allait nuire aux intérêts britanniques en général et à l’Église d’Angleterre en particulier. Au lieu de l’union des deux Canadas, il adoptait le plan mis de l’avant par Robinson visant à une « union législative générale des provinces britanniques de l’Amérique du Nord ». Cette union offrait, selon lui, plusieurs avantages : entre autres, elle « deviendrait une barrière importante contre les empiétements des États-Unis » et « en ce qui a[vait] trait au [...] Bas-Canada, les opinions et les craintes qui présentement en troubl[ai]ent la paix se calmeraient peu à peu [...]. Les Canadiens français s’angliciseraient graduellement et sans heurt. »

En 1824, Strachan s’inquiétait aussi de son propre avenir au sein de l’Eglise. Il espérait depuis plusieurs années que l’évêque de Québec, Jacob Mountain, allait prendre sa retraite en raison de son âge avancé et qu’on profiterait de l’occasion pour diviser le diocèse, trop vaste et difficile à administrer. En 1819, il avait affirmé : « Les habitudes et les manières [de Mountain] sont celles d’un évêque d’Angleterre plutôt que d’un évêque en mission au Canada. Nous voulons un évêque simple, capable de parcourir le pays et de prêcher l’évangile [...]. Nous voulons un évêque qui pourra stimuler ses prêtres en se tenant en relations fréquentes et ouvertes avec eux [...] et être un exemple pour eux autant par son assiduité au travail que par ses connaissances et sa modération. » En 1824, Strachan plaida directement sa cause auprès du ministère des Colonies ; il demandait qu’on divise le diocèse et qu’on le nomme évêque du Haut-Canada, « fonction à laquelle aucun autre prêtre de l’un ou l’autre des Canadas, disait-il, ne peut prétendre avec autant de légitimité ». Le ministère des Colonies rejeta la requête en invoquant surtout des raisons financières ; Strachan fut donc obligé d’attendre encore 15 années avant d’obtenir son évêché et dut courir le risque que le poste fût confié à quelqu’un d’autre. Pour l’heure, on lui promettait seulement de le nommer archidiacre d’York, et cet honneur tarda même à venir : les lettres patentes ne furent émises qu’en 1827.

Lorsque Strachan revint de Londres à l’automne de 1824, il constata que le Haut-Canada se transformait rapidement et d’une telle manière qu’il en éprouva les plus vives inquiétudes. William Lyon Mackenzie s’en prenait au « Family Compact » dans le Colonial Advocate. L’opposition (les réformistes) s’assurait la maîtrise de l’Assemblée. On dénonçait de plus en plus les réserves du clergé. La « question des étrangers » exacerbait les débats politiques [V. John Rolph]. La société semblait de plus en plus s’imprégner des idées « yankee » et démocratiques. Même s’il demeurait convaincu que la province était fondamentalement saine, Strachan estimait qu’il fallait intervenir vigoureusement pour la garder sur le droit chemin. Les autorités britanniques, selon lui, devaient appuyer les gens loyaux et ne pas encourager les agitateurs. Elles devaient déclarer publiquement que l’Église d’Angleterre était l’Église établie dans le Haut-Canada et qu’elle avait droit à tous les bénéfices des réserves du clergé. Il fallait raffermir le système d’éducation pour favoriser la loyauté et l’ordre social. Avec sa combativité et son énergie coutumières, Strachan était résolu à lutter pour ce qu’il jugeait être la juste cause.

Au printemps de 1826, il retourna en Angleterre, muni de l’autorisation du gouvernement provincial de chercher à obtenir une charte universitaire. Son absence, cette fois, dura plus d’une année. En mars 1827, les dispositions de la charte royale de l’University of King’s College étaient annoncées. Le document correspondait en gros à ses demandes, sauf sur certains points. Strachan avait proposé que le président fût un membre de l’Église d’Angleterre, mais la charte précisait que cette fonction devait être remplie par l’archidiacre d’York, disposition qu’il trouvait inutile et imprudente. Elle stipulait également que le conseil d’administration devait souscrire aux Trente-neuf Articles, ce qui n’avait pas été demandé par Strachan. Celui-ci défendit néanmoins la charte, comme il allait le faire plus tard, affirmant qu’elle était la plus libérale jamais accordée sous le sceau royal – trop libérale, sans doute, au gré des principaux ecclésiastiques anglais. Certes, l’université allait être étroitement soumise à l’autorité de l’Église, mais les étudiants restaient libres d’appartenir à la confession de leur choix. L’institution devait recevoir une importante concession de terrain et un montant annuel de la Canada Company. L’obtention de la charte répondait aux plus grands espoirs de Strachan. Il estimait avoir bien mérité de la province et il fut très étonné par la suite d’être assailli par un flot de critiques. Dans une bonne mesure, toutefois, il provoqua lui-même cette opposition quand il rédigea et publia en Angleterre An appeal to the friends of religion and literature, in behalf of the university of Upper Canada (Londres, 1827). S’adressant aux gens d’Église, il qualifiait imprudemment l’université de « collège missionnaire », voué d’abord à la formation du clergé de l’Église d’Angleterre, et il minimisait ainsi le caractère libéral de la charte qu’il avait souligné.

À l’été de 1826, Strachan renoua ses discussions avec la Canada Company sur la vente des réserves du clergé et, lorsqu’on eut abouti à une impasse, la compagnie abandonna l’idée d’acquérir la totalité ou une partie des réserves et acheta plutôt un domaine d’un million d’acres environ sur les bords du lac Huron. Sur ce, Strachan demanda une nouvelle fois au gouvernement l’autorisation de vendre les réserves. Pendant que la question était étudiée au parlement, certains députés écossais, agissant comme porte-parole de l’Église presbytérienne d’Écosse, lancèrent des accusations contre l’Église d’Angleterre et réclamèrent une enquête générale sur les affaires ecclésiastiques dans le Haut-Canada. Quand Wilmot-Horton demanda des explications à Strachan, ce dernier « écrivit précipitamment [une] lettre à ce monsieur » en joignant une « carte ecclésiastique » à sa missive. Il déclarait : « les gens montrent de l’inclination pour l’Église d’Angleterre et rien sinon le manque d’un appui modéré ne l’empêche de s’étendre à l’ensemble de la province. » Il faisait peu de cas des « professeurs des différentes confessions » qui, à quelques exceptions près, venaient « des États-Unis où ils prennent leurs connaissances et se forment des opinions ». Cette lettre hâtive et provocante et la carte imprécise qui l’accompagnait, firent un tort considérable, pendant des années, à Strachan et à la cause qu’il défendait.

Avant son retour au Canada à l’été de 1827, le parlement britannique avait néanmoins voté une loi autorisant la vente du quart des réserves, à condition de ne pas céder plus de 100 000 acres dans une année. La loi coïncidait avec l’adoption d’une politique de vente intéressant toutes les terres de la couronne et avec la nomination d’un commissaire affecté à ces biens, Peter Robinson*, le frère aîné de John. De l’avis de Strachan, le nouveau système avait des avantages et des inconvénients. En effet, les réserves étaient désormais administrées par le gouvernement et non plus par la Clergy Corporation. Mais le gouvernement était favorablement disposé à l’égard de l’Église et il était bien entendu que le produit des ventes servirait au soutien du « clergé protestant », c’est-à-dire de l’Église d’Angleterre, suivant l’interprétation du gouvernement du Haut-Canada. Il s’agissait donc de mener rondement les transactions pour que les réserves cessent d’être un obstacle à la colonisation et rapportent les revenus nécessaires à l’expansion de l’Église.

Strachan revint au pays en 1827 avec le ferme espoir d’atteindre les objectifs qu’il s’était fixés dans les domaines de l’éducation et de la religion, mais les années qui suivirent lui apportèrent d’amères déceptions. Les réformistes, qui étaient en nombre majoritaire à l’Assemblée en 1828, non seulement contestèrent les droits exclusifs de l’Église d’Angleterre sur les réserves du clergé, mais ils en vinrent à rejeter la notion même d’Église établie et le principe d’une aide gouvernementale aux confessions religieuses. Ils dénonçaient également les dispositions « exclusives » de la charte universitaire, qui assuraient à l’Église d’Angleterre la haute main sur l’institution, et ils exigeaient que cette charte fût modifiée. En réaction aux critiques populaires de plus en plus nombreuses, Strachan demanda avec insistance que le gouvernement de Londres et celui du Haut-Canada défendent avec fermeté les droits dévolus à l’Église d’Angleterre. Les réserves avaient été accordées, rappelait-il, par le roi George III ; la cession avait été sanctionnée par un acte du parlement britannique ; la charte de l’université avait été octroyée par George IV. Ces décisions royales ne pouvaient être modifiées par la législature d’une colonie. Si le gouvernement se montrait ferme devant la clameur des démagogues, la tempête s’apaiserait et, avec la venue des immigrants britanniques, l’Église ferait de rapides progrès.

À la consternation grandissante de Strachan, cependant, ni le gouvernement du Haut-Canada ni celui de la Grande-Bretagne n’adoptèrent une attitude résolue. En 1828, sir John Colborne remplaça Maitland au poste de lieutenant-gouverneur. Strachan ne se sentit plus à l’aise avec le nouveau titulaire comme il l’avait été avec son prédécesseur. Colborne était certes un anglican convaincu, mais il avait décidé de se tenir un peu à l’écart des conseillers qui avaient entouré Maitland et il entendait que « l’opinion publique soit prise en considération plus qu’elle ne l’a[vait] été ». Il fut donc impossible à Strachan d’exercer auprès de lui son influence habituelle. Bien plus, Colborne jugeait que le temps n’était pas venu d’ouvrir une université et que le Haut-Canada avait d’abord besoin, pour mieux préparer les élèves, d’une bonne école secondaire conçue sur le modèle britannique. En 1829, il fut pour beaucoup dans la fondation d’Upper Canada College. Strachan ne pouvait s’opposer ouvertement à cette initiative, mais il estimait que le retard dans la création de l’université allait causer du tort à l’Église et à l’État.

Dans la mère patrie, la situation politique n’était guère plus rassurante. Avec la fin du gouvernement de Liverpool, la Grande-Bretagne semblait envahie par un courant de « faux libéralisme » ; les cris des réformistes « accablent nos oreilles », disait Strachan. Il dénonça tout particulièrement un rapport présenté en 1828 par un comité spécial de la chambre des Communes. Il croyait que le comité n’avait fait aucun effort véritable pour se rendre compte de la situation réelle dans les deux Canadas et que le rapport allait « nuire considérablement à toutes les colonies, [car] il tendait à renverser tout ce qui [était] britannique, aviver le mécontentement, décourager les amis du bon gouvernement et soutenir les adeptes du nivellement et de la démocratie ». Le mouvement de réforme qui se propageait en Grande-Bretagne à la fin des années 20 et au cours des années 30 apporta de lourdes déceptions aux tories du Canada. En 1833, Strachan se plaignait à l’un de ses correspondants en Angleterre : « Ici, les partisans du mouvement agissent en accord avec ceux de Grande-Bretagne, et le gouvernement impérial favorise toutes les attaques contre les remparts de la constitution [...]. Mes amis tories et moi-même [...] croyons que la révolution est virtuellement commencée. »

Tout allait de travers, mais Strachan refusait de fléchir devant « une vaine clameur issue de l’erreur et de l’ignorance ». Il affirmait : « en perdant la maîtrise de l’université, l’Église perd son bras droit et son oeil droit », et il disait à Colborne qu’il préférait « périr sur l’échafaud plutôt que d’abandonner les réserves ou la charte universitaire ». Même s’il était « assailli » par un « torrent de calomnies », il avait « un dynamisme que rien n’a[vait] encore ébranlé ». « J’ai l’assurance, ajoutait-il, d’avoir fait plus pour l’Église de cette province que personne d’autre n’a jamais fait ou peut-être ne pourra jamais faire. » Strachan savait fort bien que l’évêque Charles James Stewart*, successeur de Mountain, et d’autres chefs religieux probablement, le trouvaient trop franc et inflexible, à la manière typique des Écossais ; il estimait que ces gens manquaient d’habileté et de fermeté en politique.

Tandis que son influence sur la scène politique déclinait, Strachan s’acquittait de ses fonctions cléricales avec une énergie nouvelle. Il s’occupa de préparer des jeunes gens à la prêtrise et, à titre d’archidiacre d’York, il entreprit de longs voyages à travers la province, parcourant plusieurs centaines de milles sur des chemins rudimentaires. Il surveilla la reconstruction de l’église St James. En 1832, il fit deux remarquables exposés qui permettent de comprendre sa conception de l’Église. Il rédigea d’abord A letter to the Rev. Thomas Chalmers [...] on the life and character of [...] Dr. Hobart, bishop of New-York qu’il publia à New York. L’évêque Hobart était décédé en 1830, et Strachan, qui le connaissait depuis 1816, l’admirait sincèrement pour au moins deux raisons : grâce à un labeur incessant, il avait amené l’Église épiscopalienne de New York à un état florissant, et, ne craignant pas de prendre part aux controverses, il avait courageusement lutté contre l’erreur dans son diocèse. En second lieu, Strachan prononça un important sermon lors de la visite pastorale de l’évêque Stewart. Puisque l’Église était sur le point de perdre l’appui que lui accordait depuis longtemps la Society for the Propagation of the Gospel [V. Ernest Hawkins], elle devait, selon lui, « à l’avenir [...] compter davantage sur [ses] propres ressources et [ses] efforts qu’il n’a[vait] été nécessaire par le passé ». En proposant de revenir à l’ancienne coutume de tenir des synodes, Strachan entrevoyait déjà le régime d’autonomie ecclésiale qu’il allait instaurer plus tard.

L’année 1832 fut surtout marquée par un autre événement mémorable : une terrible épidémie de choléra qui emporta un douzième environ de la population d’York. Inlassablement, Strachan soigna les malades, s’occupa des enterrements et s’efforça de prévenir la panique. À la tête de la Society for the Relief of the Orphan, Widow, and the Fatherless, il incita avec succès les gens à venir en aide aux miséreux. Lorsque le choléra réapparut en 1834, il s’empressa de nouveau auprès des gens qui étaient atteints, « sans se soucier du danger personnel ni de la fatigue ». Son dévouement impressionna tellement les citoyens de Toronto qu’ils lui offrirent un vase en argent d’une valeur de £100. En 1833, ses anciens élèves de Cornwall lui avaient présenté un milieu de table en argent qui valait 230 guinées. Ces cérémonies vinrent interrompre pour peu de temps les controverses qui étaient le lot habituel de Strachan.

En se refusant à tout compromis au sujet de l’université et des réserves du clergé, Strachan devint la cible de critiques de plus en plus nombreuses qui remettaient en question son droit de siéger aux conseils exécutif et législatif. Dès 1832, le ministre des Colonies avait laissé entendre qu’il serait judicieux de la part de l’évêque catholique, Alexander Macdonell*, et de Strachan de résigner leurs fonctions au Conseil législatif. En 1835, le ministre fit savoir qu’il jugeait inacceptable la présence de Strachan au Conseil exécutif, et l’archidiacre remit aussitôt sa démission, qui prenait effet le 1er janvier 1836. Strachan écrivit à Alexander Neil Béthune* : « La situation est devenue depuis plusieurs années [...] pénible et, avec de tels ministres dans notre patrie, bien plus que pénible – en outre, les radicaux détestent le clergé et j’ai été quotidiennement victime d’insultes. » Il ajoutait qu’il n’avait pu, dans ces conditions, accomplir un travail efficace. D’ailleurs il voyait l’avènement du « gouvernement responsable » comme imminent et il préférait se retirer plutôt que d’être démis de ses fonctions.

Il refusa, toutefois, de se laisser évincer de son poste au Conseil législatif. Le 5 février 1836, la majorité réformiste à l’Assemblée adopta une proposition blâmant Macdonell et Strachan de « consacrer leur temps et leurs talents aux luttes politiques et aux mesures séculières ». Mais Strachan n’avait nullement l’intention de céder devant « la violence et les menaces » et de quitter « le siège qui, disait-il, m’a été assigné par mon souverain [...]. Je ne puis voir d’autre solution honorable que de conserver mon poste respectueusement et fermement. » A la vérité, cependant, Strachan ne joua plus un rôle politique de premier plan, sauf dans les affaires ecclésiales et les questions connexes. Mieux valait qu’il reste à l’écart, de toute manière : une période tumultueuse s’annonçait. Il se rangea évidemment du côté des tories quand Colborne décida de doter les cures ; il fit de même durant les élections déclenchées par sir Francis Bond Head* et qui eurent pour thème « le pain et le beurre », et au cours des événements qui menèrent au soulèvement de 1837, mais il ne prit aucunement part aux décisions et ne se mêla pas aux débats relatifs à ces questions.

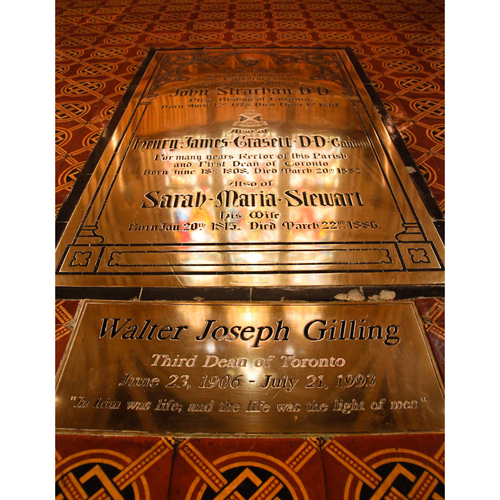

Sans négliger les problèmes de l’université et des réserves du clergé – problèmes étroitement reliés et toujours en suspens – c’est à l’avenir du diocèse que Strachan se consacra principalement entre 1835 et 1839. Il estimait depuis longtemps qu’il fallait diviser le diocèse et qu’il avait acquis le droit d’être nommé évêque du Haut-Canada, mais l’évêque Stewart n’était pas disposé à appuyer ses demandes. Lorsque Stewart tomba gravement malade, il fut décidé que l’archidiacre George Jehoshaphat Mountain (fils de l’ancien évêque) se rendrait en Angleterre pour être sacré coadjuteur ; il succéda à Stewart quand celui-ci mourut en 1837. Il n’était point question de diviser le diocèse, et la candidature de Strachan encore une fois n’était pas retenue. Il n’essaya pas de dissimuler son amère déception. Le clergé du Haut-Canada adressa également une pétition au gouvernement impérial en vue d’obtenir la division du diocèse. Dès 1838, le ministère des Colonies indiqua clairement qu’il était en faveur de la division mais qu’il ne pouvait accorder un salaire à l’évêque. Au mois de mai, Strachan fit savoir que la question du traitement pouvait être ajournée : « Ce serait pour moi une profonde humiliation, écrivait-il, que d’être supplanté par un étranger ; car les meilleurs hommes cherchent la réussite au sein de leur profession, et quand on est déçu à mon âge, on ne peut guère se consoler à l’idée d’une autre chance d’avancement. » Strachan était âgé de 61 ans lorsqu’il apprit, au début de 1839, qu’il allait être nommé évêque, sans appointements, et qu’il lui faudrait débourser £250 pour les lettres patentes. (Il dut emprunter £350 pour couvrir cette dépense et les autres frais.) Il allait être obligé de conserver ses fonctions d’archidiacre et de rector pour obtenir un revenu suffisant. Il se rendit en Angleterre pour y recevoir la consécration et, avant la fin de l’année, il était de retour à Toronto, où il fut intronisé dans l’église St James nouvellement reconstruite et devenue cathédrale (elle avait été détruite par le feu en janvier 1839). On reconnaissait enfin, de mauvaise grâce et après un long délai, les mérites de « John Toronto » dont le règne allait durer plus d’un quart de siècle.

À cette époque, divers événements retinrent l’attention de Strachan, dont la fondation en 1837 du journal intitulé Church, publié à Cobourg sous la direction d’Alexander Neil Bethune, et la mission de lord Durham [Lambton*]. Strachan montra qu’il faisait confiance à Durham en assistant à sa « première assemblée politique » ; comme il fallait s’y attendre, il s’opposa vivement par la suite à l’union des Canadas et, bien sûr, l’idée du gouvernement responsable lui inspirait du mépris. Mais les deux principales questions dont il s’occupa, en outre de ses fonctions épiscopales, furent encore une fois celles de l’université et des réserves du clergé.

Lorsque Strachan, en 1827, avait rapporté d’Angleterre la charte de l’université ainsi qu’une importante dotation, il espérait que l’institution ouvrirait ses portes en moins d’un an ou à peu près. On avait rapidement formé un conseil et désigné les administrateurs. Un emplacement tout à fait convenable avait été choisi, juste au nord de la ville. Comme la charte était l’objet de critiques de plus en plus nombreuses, le ministre des Colonies avait cependant ordonné d’en suspendre l’application jusqu’à ce que le document eût été étudié et modifié au besoin par l’Assemblée du Haut-Canada. De 1829 à 1836, Strachan et les membres du conseil d’administration avaient eu assez d’influence au sein du Conseil législatif pour écarter toutes les modifications proposées par l’Assemblée. En plusieurs occasions, Strachan avait affirmé qu’il n’était pas opposé à des changements n’altérant pas les caractéristiques essentielles de l’institution. Quand les conservateurs, en 1836, eurent obtenu la majorité à l’Assemblée, il devint possible aux deux chambres d’en venir à une entente, et, en 1837, la charte fut modifiée de manière à ce que la domination de l’Église d’Angleterre sur l’université y apparaisse moins visible et moins explicite.

Il aurait pu sembler alors que les obstacles à la réalisation du projet avaient été levés et, de fait, après l’inévitable retard occasionné par la rébellion, des appels d’offres en vue de la construction des bâtiments furent faits en 1838. Cependant, d’autres difficultés surgirent. Le nouveau lieutenant-gouverneur, sir George Arthur*, scruta les comptes tenus par le trésorier, le colonel Joseph Wells*, et les trouva extrêmement embrouillés. Entre autres irrégularités, il découvrit que Wells avait pris l’initiative de prêter des sommes considérables à diverses personnes, dont Strachan, sans exiger de garanties suffisantes. L’argent fut remboursé par l’évêque, mais celui-ci et les membres du conseil d’administration se trouvèrent fort embarrassés par cette révélation. Cet incident et l’imminence de l’union des Canadas retardèrent une fois de plus l’ouverture de l’université. Les difficultés ne furent résolues qu’avec l’arrivée en 1842 du gouverneur général, sir Charles Bagot* ; c’est en avril que ce dernier, en qualité de chancelier, posa la première pierre de King’s College, tandis que le président Strachan donnait la bénédiction. Au cours de la cérémonie d’ouverture, qui eut lieu le 8 juin 1843, l’évêque prononça un discours dans lequel il rappela les diverses péripéties des 16 années consacrées à l’établissement de l’université. De nouveaux problèmes étaient à venir, comme on allait bientôt le constater, et ce qui apparaissait comme une victoire allait se changer en défaite au bout d’une demi-douzaine d’années.

Dans l’intervalle, Strachan menait une lutte tout aussi opiniâtre sur la question des réserves du clergé – lutte également vouée à l’échec. On considérait généralement, à la fin des années 30, que le problème le plus urgent dans le Haut-Canada était celui du mécontentement suscité par les réserves : la « boîte de Pandore », disaiton, en parlant de cette affaire. Au début de 1839, sir George Arthur tenta de faire adopter un projet de loi visant à vendre les réserves et à utiliser les bénéfices « à des fins religieuses ». Au Conseil législatif, Strachan et John Macaulay votèrent contre le projet parce qu’il ne tenait pas compte du principe de l’Église établie, lequel était « partie intégrante de la constitution britannique » ; le projet favorisait « l’erreur, le schisme et la dissidence contre lesquels, affirmaient-ils, tous les chrétiens ont le devoir de lutter par la prière ». Pendant son séjour en Angleterre où il devait être sacré évêque cet été-là, Strachan exerça des pressions auprès des membres du parlement, et le projet fut désavoué sur une question de procédure. Charles Edward Poulett Thomson*, le gouverneur général, fit adopter, au début de 1840, un nouveau projet de loi accordant un quart des revenus à l’Église d’Angleterre, un quart à celle d’Écosse et la seconde moitié aux autres confessions. Une fois de plus, Strachan s’opposa énergiquement à cette mesure et s’efforça de rallier des appuis à sa cause en Angleterre. Cette fois encore, le projet fut rejeté : on allégua qu’il contenait des dispositions outrepassant les pouvoirs de la législature du Haut-Canada. Le gouvernement impérial, qui était seul compétent en la matière, vota finalement une loi en août 1840. Les dispositions adoptées étaient loin d’être satisfaisantes aux yeux de Strachan, mais elles étaient bien plus favorables que ce qu’il aurait pu obtenir de la législature de la province du Canada. En vertu d’une formule de partage assez complexe, l’Église d’Angleterre, groupant à peu près un cinquième de la population, allait recevoir environ les cinq douzièmes des bénéfices provenant de la vente des réserves. Chose consolante, le règlement paraissait définitif et Strachan s’efforça d’obtenir le revenu maximum des ventes que la loi lui permettait de conclure. Ces efforts l’amenèrent à prendre part à un grand nombre de violentes querelles durant les années 40.

Au milieu de ces difficultés, Strachan se montrait très actif à la tête de son nouveau diocèse. Il passa la plus grande partie du printemps, de l’été et de l’automne de 1840 à faire de longs et pénibles voyages par toute la province, « afin de confirmer les jeunes de nos congrégations, disait-il, et de consacrer les églises qui [étaient] prêtes ». Lors de la première visite pastorale au clergé en septembre 1841, il rassembla ses prêtres à la cathédrale St James où il leur donna son sermon d’ouverture. Il rappela brièvement l’histoire de l’Église dans le Haut-Canada et de la controverse des réserves du clergé ; il déclara que, l’Église ayant perdu plus de la moitié de ces concessions, les « paroisses et congrégations » seraient donc forcées de faire de plus grands efforts en vue de soutenir « leurs ministres respectifs ». Il exposa également sa conception de l’Église d’Angleterre : apostolique et primitive, elle devait éviter aussi bien « la tyrannie et la corruption de l’Église romaine » que « les innovations téméraires et mortelles des dissidents modernes ». Il recommanda les écrits de John Henry Newman et de ses disciples du mouvement d’Oxford, mais il donna cet avertissement : en évitant « une erreur, ils ne se sont pas toujours suffisamment écartés d’une autre ». En 1839 et 1840, il avait écrit à Newman pour le remercier de ce qu’il prenait efficacement la « défense de l’Église véritable », mais il se montra de plus en plus circonspect à mesure que Newman se rapprochait de Rome. En 1845, à propos de « monsieur Newman et de son groupe », il déclara : « Nous sommes bien débarrassés de ces gens. »

En 1842, Strachan lança deux projets importants. En premier lieu, il fonda à Cobourg la Diocesan Theological Institution qui avait pour but de former de futurs prêtres. Il avait évidemment espéré que cette tâche serait accomplie par King’s College, mais comme l’ouverture de l’université avait été maintes fois retardée et que sa charte avait été modifiée et risquait de l’être encore, il avait acquis la conviction que l’Église devait mettre sur pied sa propre école de théologie. Dirigée par Alexander Neil Bethune, le protégé et futur successeur de Strachan, l’école subsista durant neuf ans, puis fut intégrée au Trinity College en 1852. Elle fut tenue en suspicion par les adhérents de l’évangélisme et de la Low Church du diocèse, et Trinity College connut le même sort durant la décennie suivante.

Strachan créa également la Church Society en avril 1842. Cette société venait remplacer plusieurs organismes de moindre importance et constituait le cadre dans lequel prêtres et laïcs pouvaient travailler en étroite collaboration à la défense et à l’avancement des intérêts de l’Église. Elle avait comme principaux objectifs de surveiller les finances de l’Église, de recueillir des fonds pour les activités missionnaires et d’assurer une pension aux prêtres à la retraite. Elle tenta par tous les moyens mais en pure perte, finalement, d’avoir la haute main sur l’administration de la partie des réserves du clergé (les cinq douzièmes) qui était accordée à l’Église.

Cependant qu’il s’acquittait ainsi de sa lourde charge diocésaine, Strachan était aux prises avec des difficultés financières qui, à la vérité, n’étaient pas récentes et dont il était lui-même responsable dans une certaine mesure. Son revenu, assez important, avait toujours été lourdement grevé. Il aimait « bien vivre », ce qui signifiait pour lui avoir une vaste maison, une voiture, des domestiques et une bonne table. Il avait plusieurs enfants qu’il voulait mettre à l’abri du besoin et il était généreux (et malchanceux) quand il prêtait de l’argent aux membres de sa famille. Il devait évidemment fournir sa contribution à d’innombrables sociétés de bienfaisance et aux bonnes œuvres. Comme la plupart des gens du Haut-Canada, il rêvait d’atteindre la sécurité financière en spéculant sur les terrains et les valeurs, et, comme la plupart aussi, ses espoirs étaient déçus. Dans les années 30, son salaire diminua quand il quitta diverses fonctions et devint évêque sans recevoir de traitement. Dès lors, il fut régulièrement endetté. Il se plaignait sans arrêt au gouvernement britannique de ce que le diocèse de Toronto, aussi grand que toute l’Angleterre, était le seul que la couronne avait jamais établi sans le pourvoir d’une dotation : « Ici, comme en Irlande, disait-il, l’Église d’Angleterre constitue le seul véritable obstacle à la séparation d’avec la mère patrie. Mais elle ne peut rester ainsi longtemps sans l’appui du gouvernement impérial. » Finalement, en 1846, il fut décidé que le fonds des réserves du clergé était assez bien garni pour qu’on verse à l’évêque un traitement annuel de £1 250, à condition qu’il laisse ses fonctions de rector et d’archidiacre, ce qu’il fit en 1847. Mais les ennuis d’argent poursuivirent Strachan jusqu’à la fin de sa vie.

L’ouverture de King’s College en 1843 ne mit pas un terme aux attaques dont cette institution était la cible. La même année, Robert Baldwin* présenta un projet de loi visant à créer une « université de Toronto », laquelle devait regrouper les collèges King, Queen, Victoria et Regiopolis et administrer la dotation de King’s College. La mesure ne fut pas adoptée parce que Baldwin démissionna quelque temps après, mais un autre projet de loi, encore plus menaçant, fut présenté en 1844–1845 : avec l’appui d’un grand nombre d’anglicans modérés, le gouvernement conservateur dirigé par William Henry Draper* proposait de fonder une « université du Haut-Canada ». Strachan constata non sans amertume : « Nos plus grands ennemis se trouvent parmi nous » et il déclara carrément à un député conservateur qu’il ne pouvait « considérer celui qui [appuyait le projet] autrement que comme un ennemi ou un traître à notre sainte Église catholique ». Finalement, Draper retira son projet sous la pression de la faction extrémiste des tories. D’autres projets de même nature furent encore rejetés en 1846 et 1847. Pendant ce temps, King’s College continuait à obtenir des succès en dispensant une formation de haute qualité dans une ambiance où s’affirmait nettement l’Église d’Angleterre. Satisfait de ce résultat, Strachan résigna ses fonctions de président au début de 1848.

Au même moment, des élections ramenaient le parti réformiste au pouvoir sous la direction de Baldwin et de Louis-Hippolyte La Fontaine. S’attaquant de nouveau à la question de l’université, Baldwin fit adopter en 1849 un projet de loi qui sécularisait complètement King’s College et le plaçait sous l’autorité gouvernementale. (Ce printemps-là, les difficultés s’accumulaient : en avril, le feu détruisit la cathédrale St James.) Rassemblant toute son énergie, qui était encore considérable, Strachan s’opposa farouchement à cette mesure. Il envoya une pétition à l’Assemblée pour dénoncer le « caractère révolutionnaire » du projet et il décida d’aller à nouveau en Angleterre pour chercher à obtenir le rejet de la loi. Il devint évident, toutefois, que les autorités britanniques n’avaient pas l’intention d’intervenir et lorsque l’University of Toronto – institution « athée » – fut créée le 1er janvier 1850, Strachan poursuivit sa lutte qu’il releva de propos fulminatoires. Le 7 février 1850, il publia une Pastoral letter to the clergy and laity of the diocese of Toronto, lettre dont les termes parurent très énergiques même à John Macaulay. L’évêque affirmait que les « trois grands traits » de cette « malicieuse et inconséquente mesure » étaient « le mépris du peuple, la haine de la religion et l’infidélité au souverain » et il déclarait « L’Église a découvert les principaux ennemis de King’s College parmi ses propres fidèles. » Si l’on ne pouvait obtenir de la reine et du parlement la restitution de la dotation, expliquait-il, lui-même ainsi que les prêtres et les laïcs se verraient forcés de réunir les fonds nécessaires « pour rétablir le collège sous une forme plus religieuse et plus parfaite » ; il entendait par là qu’il fallait fonder une université cléricale. Il se proposait d’aller recueillir de l’argent en Angleterre et il faisait appel à la générosité des gens du diocèse. Il ouvrait une liste de souscriptions en fournissant une cotisation de £ 1000. « J’aurai soixante-douze ans accomplis avant que je puisse arriver à Londres, dont plus de cinquante ont été passés dans le Haut-Canada ; et l’un de mes principaux objectifs, durant tout ce temps, a été de mettre King’s College en marche ; et maintenant, après plus de six années de prospérité croissante, de voir qu’il est détruit par grossière ignorance et par suffisance, et que le chant de la prière et de la louange est banni de ses locaux, m’est une épreuve qu’il n’est pas facile de supporter. »

En avril 1850, Strachan s’embarqua pour l’Angleterre où il voulait se faire accorder une charte et amasser de l’argent pour fonder l’université projetée. Quand il revint, à l’automne, il avait obtenu, grâce à des efforts acharnés, un succès impressionnant. La première pierre de l’University of Trinity College fut posée le 30 avril 1851 et les cours débutèrent en janvier 1852.

Après l’échec de King’s College, Strachan était plus que jamais persuadé que l’Église devait prendre les dispositions nécessaires en vue de protéger ses intérêts. Il était manifeste que les autorités britanniques n’allaient plus se porter à la défense de l’Église. Celle-ci n’avait presque plus d’influence politique au Canada, d’après Strachan, parce que le gouvernement sous l’Union était dominé par la coalition des catholiques et des dissidents. À une époque où le Canada avait un gouvernement responsable, l’Église ne pouvait survivre qu’en obtenant une pareille indépendance. Le temps était venu de former des synodes diocésains, que Strachan considérait depuis longtemps comme l’un des plus grands atouts de l’Église épiscopalienne aux États-Unis.

Au début de 1851, alors que tout indiquait que le gouvernement allait tenter de séculariser les réserves du clergé, Strachan fit précéder sa visite pastorale triennale d’une requête dans laquelle il priait « chaque prêtre [...] d’inviter les membres de sa mission ou congrégation [...] à choisir une ou deux personnes de leur groupe pour l’accompagner lors de la visite ». Dans son sermon d’ouverture, il déclara : « Notre assemblée et nos délibérations marquent le début d’une ère nouvelle dans l’histoire de l’Église coloniale et peuvent être le prélude non seulement des synodes diocésains, mais aussi de l’union définitive de tous les évêchés de l’Amérique du Nord britannique qui se réuniront à des moments déterminés en synodes généraux ou en assemblées générales. » A l’occasion de la visite suivante, en 1853, l’assemblée déclara qu’elle était un synode, même si elle n’avait pas, en droit, la compétence d’agir ainsi. Un autre synode fut tenu en 1856 et, finalement, quand la chambre eut voté une loi d’autorisation, le premier synode légalement reconnu se réunit en 1857. Comme l’affirme John Lanceley Hodge Henderson, « John Strachan était alors le chef d’une Église autonome ».

En 1857, on entreprit également de résoudre le problème que posait le développement rapide du diocèse. En 1853, Strachan avait écrit à l’archevêque de Cantorbéry : « C’est un peu trop, pour un évêque qui va fêter son 75e anniversaire de naissance dans à peine quelques semaines, d’être obligé de voyager sans arrêt durant trois ou quatre mois sur de mauvaises routes chaque été et souvent d’être logé piètrement. » En raison de difficultés financières, le diocèse ne fut pas divisé immédiatement ; en 1857, toutefois, la division était faite, et une élection était tenue au poste d’évêque de Huron, nom qui avait été donné au nouveau diocèse de la section ouest ; l’élu ne fut pas Béthune, au grand chagrin de Strachan, mais plutôt un adhérent de la Low Church, Benjamin Cronyn*, qui s’opposait au vieil évêque sur diverses questions depuis plusieurs années. En 1861, la section est fut détachée pour former le diocèse d’Ontario, et Béthune, une fois de plus, ne put accéder à l’évêché : les électeurs désignèrent John Travers Lewis*.

Dans l’intervalle, Strachan livra sa dernière grande bataille sur la question des réserves du clergé. En 1854, après de longues et complexes manœuvres politiques effectuées en Angleterre et au Canada, et malgré tous les efforts accomplis par Strachan, l’Assemblée adopta un projet de loi ayant pour fin de séculariser les réserves ; c’était aux yeux de l’évêque « le plus abominable exemple de législation oppressive qui soit apparu depuis l’époque de la Convention en France ». Le rêve longtemps caressé par Strachan d’une union de l’Église et de l’État s’évanouissait ainsi, de manière officielle et définitive. Avec sa ténacité habituelle, cependant, l’évêque se raccrocha aux dispositions de la loi prévoyant que les salaires alors versés au clergé restaient garantis à vie et qu’ils pouvaient, d’autre part, être convertis en un fonds administré par la Church Society. Il entreprit aussitôt de persuader ses prêtres de verser leurs appointements à ce fonds et, dans presque chaque cas, ses efforts acharnés furent couronnés de succès. Même s’il était le vaincu dans la bataille concernant les réserves, il avait néanmoins constitué un capital qui allait procurer durant des années un revenu à son clergé.

La santé de Strachan ne commença de s’altérer que lorsqu’il eut bien atteint ses 80 ans. En 1863, il fut profondément affligé par le décès de sir John Beverley Robinson. « Jamais il n’y eut un mot désagréable entre nous durant toute sa vie », écrivait-il à sa belle-fille avec cette mémoire quelque peu défaillante qui est le propre des vieillards. Au mois de janvier suivant, il se déclara « sourd et aveugle à un degré très incommodant » ; il ajoutait : « si je n’étais pas endetté, je me retirerais avec les deux tiers de mon salaire ou de mon revenu, mais cela même me causerait de graves ennuis. » En juillet, sa vue était « un peu meilleure » et il comptait entreprendre ses « habituelles tournées de confirmation » ; il éprouvait « une forte aversion pour le mot démission ». En octobre 1865, il eut l’immense chagrin de perdre sa femme, Anne, qui avait été sa compagne durant 57 ans ; depuis quelque temps, elle vivait en recluse, pleurant la mort de tous ses enfants sauf un. À la fin, en septembre 1866, Strachan céda aux pressions du synode, qui proposait de désigner un coadjuteur, et Béthune fut élu à ce poste au neuvième tour de scrutin. Après avoir consacré celui-ci en janvier 1867, le vieil évêque fut relevé de la plupart de ses « fonctions les plus onéreuses », selon son expression. Cette année-là, il ne prêcha qu’une seule fois à la cathédrale et il décéda le jour de la Toussaint, à l’âge de 89 ans. On lui fit d’imposantes funérailles d’État à Toronto.

Strachan est considéré à juste titre comme l’incarnation du tory au Canada de son temps. Bien qu’il avait montré certaines tendances libérales et même radicales quand il était étudiant en Écosse, les événements de la Révolution française et la situation particulière du Haut-Canada en Amérique du Nord avaient fait de lui un défenseur résolu et inflexible des traditions. Il croyait à une société ordonnée, à une Église établie, à la prérogative de la couronne et aux droits consacrés par l’usage ; il ne croyait pas que la voix du peuple était celle de Dieu. Nul ne lutta avec plus d’ardeur et d’opiniâtreté que lui pour ce qu’il estimait être juste, mais les mouvements libéraux, séculiers et nationalistes de l’époque le forcèrent à courber l’échine. On ne peut donc qu’être étonné de constater tout ce qu’il réussit, avec l’appui des autres, à préserver et à conjurer durant son époque et bien longtemps après sa mort. Le Canada resta étroitement lié à la mère patrie. La politique et la vie sociale furent certes moins « démocratiques » qu’aux États-Unis. L’enseignement ne fut complètement laïcisé ni dans les écoles, ni dans les collèges. Strachan tira même un certain profit de la sécularisation des réserves du clergé.

Déjà surannée en son temps, et infiniment plus depuis lors, l’attitude de Strachan semble inspirée par un torysme tellement désuet qu’elle risque d’être mal interprétée. Cette attitude n’était pas synonyme d’intolérance religieuse. Strachan entretenait des relations cordiales avec les membres des autres confessions et il respectait les diverses Églises de la chrétienté. Il estimait, cependant, que tout pays bien organisé devait avoir une Église établie à laquelle étaient confiées certaines fonctions spéciales. Mais il ne s’agissait pas de limiter la liberté de culte. Le torysme de Strachan n’était pas synonyme non plus d’obscurantisme. Il croyait en une religion rationnelle, s’opposait à l’ « enthousiasme » et à la superstition, et consacra une bonne partie de sa vie à encourager l’éducation à tous les niveaux. Son torysme ne signifiait pas non plus servilité coloniale ou immobilisme rural. Il accueillait fort mal l’intervention mal inspirée du parlement britannique ou des bureaucrates de Downing Street dans les affaires canadiennes. Il appuyait sans réserve des projets tels que les canaux et les banques et il favorisait d’une façon générale le progrès économique de l’Amérique du Nord britannique.

Strachan mena une lutte si dure, si longue et parfois si implacable que certains le considèrent comme un autocrate rigide, obstiné et dépourvu de sentiments humains. Lord Elgin [Bruce] l’appelait « l’homme le plus dangereux et le plus vindicatif du Haut-Canada », et l’on pourrait citer des douzaines de commentaires semblables. Toutefois, une étude attentive de sa longue carrière montre qu’il était un personnage plus complexe et plus sympathique. Durant sa formation scolaire en Écosse, il avait acquis un goût de la controverse et de la dispute qui le mit par la suite dans des situations difficiles, qu’un homme plus prudent aurait facilement évitées. Son caractère ardent lui permit, cependant, de se faire un grand nombre d’amis qui lui restèrent fidèles durant des décennies. Ses lettres à sa femme et aux membres de sa famille, et son abondante correspondance avec ses fidèles montrent qu’il était capable d’affection et qu’il se préoccupait constamment des besoins et des problèmes d’autrui. Le vieil âge ainsi que les nombreuses afflictions et défaites ne firent pas de lui un homme amer ; il demeura un optimiste, et une certaine douceur se mêla à son esprit et à son humour.

Entremêlé de défaites et de succès mitigés, le travail inlassable de Strachan finit par produire d’importants résultats. La mise en œuvre du système d’éducation au Haut-Canada, dont l’évolution à plusieurs égards ne se révéla pas conforme à ses vues, fut largement le fruit de son inspiration. Il forma lui-même plusieurs des plus remarquables leaders canadiens du second quart du xixe siècle. Il fut avant tout – et, en un sens, malgré lui – un grand administrateur de l’Église. Le combat inlassable qu’il livra en vain pour préserver le lien entre l’Église et l’État ainsi que le statut de l’Église d’Angleterre assura la vitalité de cette institution et son enracinement profond en sol canadien.