Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3029964

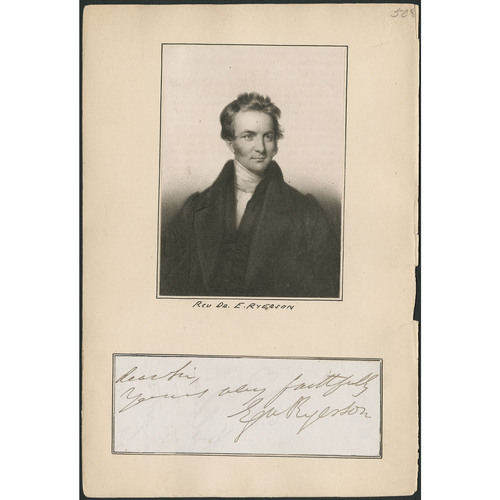

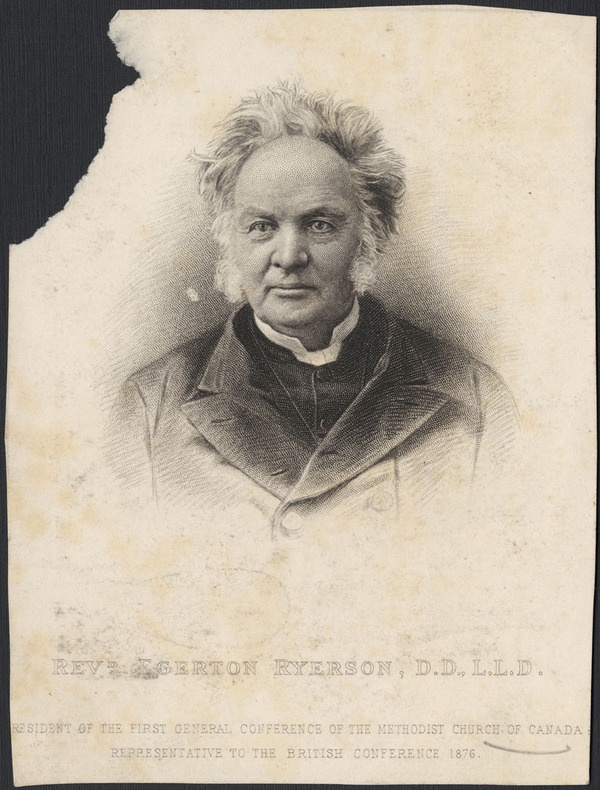

RYERSON, EGERTON (il reçut les prénoms Adolphus Egerton, mais n’utilisa jamais le premier), ministre méthodiste, auteur, rédacteur en chef et administrateur scolaire, né le 24 mars 1803 dans le canton de Charlotteville, Haut-Canada, cinquième fils de Joseph Ryerson et de Mehetable Stickney ; le 10 septembre 1828, à Hamilton, Haut-Canada, il épousa Hannah Aikman (décédée en 1832), et ils eurent deux enfants, puis, le 8 novembre 1833, Mary Armstrong, à York (Toronto), et de ce mariage naquirent deux enfants ; décédé à Toronto le 19 février 1882.

Egerton Ryerson subit dans son enfance deux influences qui allaient marquer toute sa carrière. La première provint du milieu loyaliste dans lequel il grandit. Son père et son oncle, Samuel Ryerse*, tous deux nés aux États-Unis, avaient servi en qualité d’officiers loyalistes durant la guerre d’Indépendance américaine, puis s’étaient enfuis vers le nord, au Nouveau-Brunswick, avant de s’installer dans le Haut-Canada au cours des années 1790. En tant qu’officier à la demi-solde, Joseph Ryerson avait obtenu une vaste concession de terre et avait établi sa famille dans une ferme près de Vittoria, la première capitale du district de London. Nommés à plusieurs postes locaux importants, Ryerson et Ryerse firent tous les deux partie de l’establishment loyaliste du district, et certains membres de leurs familles épousèrent des personnes appartenant à d’autres clans loyalistes influents dans la région. Ryerson et ses trois fils aînés se battirent contre les Américains durant la guerre de 1812. Trop jeune pour prendre part à l’action, Egerton vit l’un de ses frères être grièvement blessé et des terres et propriétés qui appartenaient à ses amis ou à des parents être détruites. Chez les Ryerson, le souvenir des terres qu’on avait défrichées et défendues, des principes qu’on avait soutenus et de la loyauté qu’on avait réaffirmée allait engendrer un attachement profond et durable à la terre natale et au maintien du lien avec la Grande-Bretagne en Amérique du Nord.

Le christianisme évangélique constitua la seconde grande influence qui contribua à la formation de Ryerson. Comme tant de personnes de sa génération, celui-ci ressentit, dès son jeune âge, la vague du revivalisme protestant qui balaya l’Amérique du Nord à la fin du xviiie siècle et au début du xixe siècle. Les jeunes Ryerson furent élevés par une mère dévote et sympathique au méthodisme qui leur enseigna une forme essentielle et personnelle de foi chrétienne, et les prédicateurs méthodistes itinérants qui parcouraient le comté de Norfolk à l’époque de l’enfance d’Egerton en renforcèrent les préceptes. À un certain moment, juste après la guerre de 1812, d’après ce qu’il raconta lui-même, Egerton, ainsi que trois de ses frères plus âgés, devint « profondément religieux [...] Mon sentiment d’être coupable et pécheur était, ajoutait-il, mortifiant, accablant et affligeant ; et l’impression de soulagement que j’éprouvais à la suite des jeûnes prolongés, des veilles et des prières, était nette, rafraîchissante et joyeuse. À la fin, je mis simplement ma confiance dans le Christ et me tournai vers Lui dans l’attente d’un salut qui ne manquerait pas. » En 1816, sa mère et deux de ses frères aînés se joignirent à l’Église méthodiste. Son père, de foi anglicane, était « tout à fait opposé » aux méthodistes, et quand Egerton, à l’âge de 18 ans, fit une demande pour devenir membre de la congrégation méthodiste de l’endroit, il lui enjoignit de « les quitter ou [de] quitter [sa] maison ». Egerton choisit la seconde solution. Le désaccord dura deux ans et ne se dissipa que lorsque le père accepta les convictions de son fils. L’incident donne une idée de la détermination et de l’impétuosité qui animèrent Ryerson pendant toute sa vie. Il montre également la profondeur de son expérience de « conversion ». Le cheminement de Ryerson, à partir du moment où il devint un jeune homme, se trouva marqué par sa résolution de « ne jamais être satisfait avant qu’Il [le Christ] soit devenu non seulement [sa] sagesse, mais aussi [sa] sanctification et [sa] totale rédemption ». Le loyalisme et le méthodisme allaient former la trame de la vie et de la pensée de Ryerson jusqu’à la fin de sa longue carrière.

L’aisance de sa famille permit à Ryerson de profiter des rares possibilités de s’instruire qui existaient à l’époque. Il fit la plus grande partie de ses études sous la direction de James Mitchell à la London District Grammar School, à Vittoria. De 1821 à 1823, il servit aussi d’assistant à son frère George qui occupait le poste de directeur de cette école. Pendant ces années-là, Ryerson acquit une formation de base en anglais et dans les humanités, et il eut l’occasion de connaître deux ouvrages qui allaient exercer sur lui une influence durable : les Principles of moral and political philosophy de William Paley et les Commentaries [...] de sir William Blackstone. En août 1824, peut-être dans l’intention de devenir avocat, il se rendit à Hamilton pour étudier sous la direction de John Law à la Gore District Grammar School.

Après seulement quelques mois à Hamilton, Ryerson contracta une maladie qui se prolongea et il mit un terme à ses études régulières durant l’hiver de 1824–1825. Pendant sa convalescence, il acquit la conviction qu’il avait été sauvé de la mort pour réaliser le dessein de Dieu qui le voulait ministre méthodiste. Il accepta définitivement l’appel de Dieu le 24 mars 1825, jour de son 22e anniversaire de naissance, et il fit son premier sermon à Beamsville le dimanche de Pâques de cette année-là. Ainsi, Egerton devint l’un des cinq fils de la famille Ryerson qui se firent ministres méthodistes : il suivait les traces de William* et de John*, tandis que George, l’aîné, puis Edway (Edwy) Marcus, le plus jeune, allaient suivre les siennes. Officiellement admis à l’essai par la Conférence canadienne – organisme qui dirigeait l’Église méthodiste épiscopale au Haut-Canada – en septembre 1825, Egerton fit son apprentissage dans le « circuit » des rues York et Yonge, puis en œuvrant comme missionnaire chez les Indiens de la rivière Credit. Reçu dans l’Église et ordonné ministre, en septembre 1827, il passa les deux années suivantes dans les circuits de Cobourg et d’Ancaster où on l’avait nommé.

Pendant ces années-là, Ryerson vit son dur labeur quotidien de prédicateur itinérant interrompu par deux événements qui lui donnèrent une notoriété beaucoup plus vaste que n’aurait pu le faire un circuit méthodiste. En 1826, on publia un sermon qui avait été prononcé, l’été précédent, aux funérailles de l’évêque Jacob Mountain* par John Strachan* et dans lequel ce ministre le plus en vue de l’Église d’Angleterre au Haut-Canada, relatant la montée de celle-ci dans la colonie, soutenait qu’elle constituait l’Église établie et dénonçait les méthodistes en les traitant d’enthousiastes Américains ignorants, déraisonnables en religion et déloyaux en politique. Aucune de ces affirmations n’était nouvelle, mais, cette fois, les méthodistes d’York décidèrent de rompre le silence, et Ryerson, qui était encore un prédicateur à l’essai, compta au nombre de ceux que l’on invita à composer une réplique. Dans une longue lettre qui parut dans le Colonial Advocate en mai 1826, il contesta toutes les déclarations de Strachan. Tout autant que celui-ci, Ryerson voulait une société à la fois chrétienne et britannique. Mais il niait qu’une Église établie eût été prévue dans les Saintes Écritures ou fût une partie essentielle de la constitution britannique et il citait des auteurs anciens et modernes à l’appui de sa cause. Il rejetait les accusations d’ignorance en soulignant la formation intellectuelle requise de tous les prédicateurs méthodistes et il mettait en doute l’affirmation que la plupart d’entre eux étaient des Américains. La lettre de Ryerson et le débat qui s’ensuivit dans les journaux de la province « électrisèrent les esprits méthodistes du pays », selon John Saltkill Carroll, et attirèrent l’attention sur le talent remarquable que le prédicateur avait démontré en tant que porte-parole de la cause méthodiste. En 1827, Strachan exprima une nouvelle fois ses revendications dans une série de lettres qu’il écrivit en Angleterre pour recueillir des appuis au bénéfice de l’Église d’Angleterre et de l’université qui, dans la colonie, venait d’obtenir sa charte. Au milieu des protestations générales qui s’ensuivirent, Ryerson ne fut qu’un critique parmi beaucoup d’autres, mais dans huit lettres d’une grande logique et d’une vaste portée, qui parurent d’abord dans l’Upper Canada Herald (Kingston) en juin 1828 et, plus tard cette année-là, sous forme de brochure, il défendit de nouveau les particularités du méthodisme, préconisa l’égalité des confessions religieuses et, élargissant ses propos, il dénonça la politique scolaire d’un Conseil exécutif qu’il estimait dominé par les anglicans.

Les attaques menées par Ryerson contre Strachan le placèrent au centre de l’activité des méthodistes. En 1829, la conférence l’élut comme premier rédacteur en chef du nouveau journal méthodiste, le Christian Guardian. Pendant la décennie suivante, il fut le principal porte-parole du journal, dont il assuma la direction depuis la première livraison en novembre 1829 jusqu’en août 1832, puis d’octobre 1833 à juin 1835 et, enfin, de juin 1838 à juin 1840. Le grand nombre d’adhérents méthodistes et le talent de Ryerson en tant qu’éditorialiste firent du Guardian l’un des journaux les plus lus et ayant le plus d’influence politique dans la colonie. Dès le début, le journal exprima les préoccupations non seulement temporelles mais aussi spirituelles propres à Ryerson. Un des objectifs secondaires du Guardian, écrivit Ryerson en 1830, consistait à « soutenir et faire valoir les droits religieux et civils » ; le but premier du journal était cependant de promouvoir le « christianisme pratique – enseigner aux hommes comment vivre et comment mourir ». S’occupant des livres de sa congrégation de 1829 à 1832, et de 1833 à 1835, Ryerson mit sur pied un cabinet de lecture et contribua à la fondation d’une florissante maison d’édition qui devait devenir les Ryerson Press.

Au début des années 1830, Ryerson fut mêlé à un autre aspect important du développement de son Église en tant qu’institution. En 1832, sur l’invitation des administrateurs coloniaux, les wesleyens britanniques, conservateurs en politique, décidèrent d’étendre leur action au Haut-Canada. Les méthodistes de la colonie ne s’entendaient pas sur la façon dont ils devaient réagir. Certains s’opposèrent à toute collaboration, mais la majorité des membres de la conférence, sous la direction de John Ryerson, votèrent en faveur d’une union entre les deux Églises dans le but d’éviter le gaspillage des énergies et les conflits publics, et afin de démontrer la fausseté des incessantes accusations de sympathie à l’égard des Américains. Ryerson appuya vigoureusement cette attitude dans le Guardian et au sein de la conférence, et on l’envoya en Angleterre pour mener à terme les négociations avec la conférence anglaise et, en même temps, exposer au ministère des Colonies diverses préoccupations des méthodistes. Il revint dans le Haut-Canada en septembre 1833. À peine âgé de 30 ans, nouvellement revenu d’un premier voyage à l’étranger au cours duquel il avait avantageusement représenté son Église en Angleterre, réélu à la direction du Guardian, Ryerson avait commencé de se hisser, selon les mots de John Saltkill Carroll, au rang de « leader [des méthodistes] pour toutes les affaires publiques ».

Le style et le caractère de l’homme avaient également commencé de prendre une forme définitive. Charles Bruce Sissons*, résumant l’avis des gens de l’époque, conclut que Ryerson était un prédicateur plus compétent que remarquable. C’est par ses écrits plutôt que par ses discours qu’il se fit connaître de la population. Dans ses meilleurs moments, il écrivait en prose enrichie par une éloquence vigoureuse, des traits d’esprit et des images puissantes. Il pouvait également – surtout lorsqu’il eut pris de l’âge – se montrer verbeux et emphatique, sa prose étant alors alourdie par des citations interminables et des rappels historiques non pertinents qui remontaient au déluge. Son style était façonné par l’homilétique méthodiste de l’époque et il offrait le meilleur et le pire du genre.

Aux yeux de ses nombreux amis et admirateurs, Ryerson apparaissait comme un homme généreux, ardent, bon, stimulant, « confiant et digne de confiance », doué de « grandes qualités d’esprit et de cœur ». Tout le monde ne partageait pas cet avis, en particulier ceux qui se heurtaient à lui dans une polémique. Dans sa jeunesse, Ryerson avait soin le plus souvent de distinguer entre la personne et les arguments de ses adversaires. En tant que rédacteur en chef du Guardian, il n’avait pas l’habitude de se livrer à la démolition des personnes et aux insinuations qui caractérisaient le journalisme colonial à cette époque. Il était cependant très sensible au manque de considération et aux imputations concernant sa propre personne ou ses principes et, quand on le provoquait, il pouvait se laisser aller à des débordements d’injures ne convenant guère à un ecclésiastique et à un homme public. Ces tendances s’accentuèrent à mesure qu’il vieillissait, de telle sorte qu’un de ses contemporains, qui le considérait pourtant avec sympathie, en vint à observer : « dans ses écrits comme dans ses discussions, il ne fait pas très attention aux moyens par lesquels il élimine un adversaire, pourvu que ce soit fait ». Ryerson n’était pas le seul qui eût un tel défaut au Canada en ce milieu du xixe siècle, et, dans nombre de cas, il défendait à bon droit une juste cause. Il admettait néanmoins qu’il s’agissait d’une lacune : « J’ai écrit et publié bien des choses que j’ai beaucoup regrettées par la suite, affirma-t-il en 1870 à sa fille, Mme Sophia Howard Harris. Depuis plusieurs années, j’ai l’habitude de conserver pendant un jour ou une semaine ce que j’ai écrit, avant de le confier à l’imprimerie. »

Quand il le jugeait nécessaire, Ryerson pouvait revenir sur ses positions et faire des compromis d’ordre stratégique, mais, à cause de sa répugnance à admettre publiquement de tels revirements, il prêtait toujours flanc à des accusations de mauvaise foi et d’hypocrisie. D’ailleurs, certains traits pharisaïques de sa personnalité lui attiraient ces accusations. Quoique son journal et sa correspondance personnelle montrent qu’il doutait souvent de lui-même, son attitude en public laissait croire qu’il avait la certitude que ses desseins et ceux de Dieu étaient identiques. Parmi ses contemporains, Thomas Dalton* se trouva l’un des premiers, mais non le seul, à souligner cette caractéristique lorsqu’il écrivit en 1834 : « [Ryerson] se prend pour le Grand Chancelier du ciel et, par conséquent, le dépositaire de tous les secrets de cette haute cour. »

Toute sa vie durant, Ryerson s’avéra un travailleur infatigable. Il possédait des réserves immenses d’énergie, d’endurance et de discipline, qui lui venaient du labeur de ses jeunes années dans la ferme paternelle, des efforts physiques qu’exigeait la vie de prédicateur itinérant et, par-dessus tout, de la conviction qu’il devait être un bon économe du temps que Dieu lui donnait. De plus, il ne cessa jamais d’étudier. Il était sans cesse à apprendre une nouvelle langue : le sauteux à la mission de la rivière Crédit, l’hébreu dans ses heures de loisir au début des années 1840, le français et l’allemand au cours de ses voyages en Europe continentale. Ses idées religieuses et sociales provenaient essentiellement d’une étude rigoureuse des Écritures et des grands théologiens méthodistes tels que John Wesley lui-même, Adam Clarke et Richard Watson. Il se montrait également un avide lecteur des classiques de l’histoire et de la pensée politique de la Grande-Bretagne et de l’Europe, ainsi que de la littérature contemporaine « sérieuse » telle que les grandes revues trimestrielles d’Angleterre. Sur n’importe quel sujet de son choix, il pouvait produire une étonnante variété de sources et de citations. L’intérêt qu’il ne cessa d’éprouver pour les connaissances profanes et pour les activités culturelles et politiques de l’époque atténuait les aspérités d’une foi qui, chez d’autres hommes, aurait pu engendrer un mépris des choses temporelles ou même une attitude nettement anti-intellectualiste. Par contre, ses intérêts séculiers, renforcés et justifiés par ses convictions religieuses, l’entraînèrent aussi dans les conflits politiques qui bouleversèrent la colonie pendant les années 1830 et 1840, conflits auxquels il se vit mêlé à un point qui ne fut atteint, chez les ecclésiastiques du Haut-Canada, que par son grand rival, John Strachan.

À titre de pamphlétaire et de rédacteur en chef entre 1826 et 1832, Ryerson avait été peu à peu associé dans l’esprit des gens avec ceux qui se présentaient comme des réformistes politiques. Une telle association se faisait normalement en ce temps-là, car un grand nombre de questions qui exaltaient les réformistes étaient aussi celles qui préoccupaient le plus les leaders méthodistes : la distribution des « réserves » du clergé, le droit de célébrer les mariages, la domination de nombreuses maisons d’enseignement par l’Église d’Angleterre et plusieurs questions analogues concernant l’égalité des confessions. Par ses éditoriaux qui s’en prenaient vivement à la suprématie anglicane, par son rôle prépondérant dans l’organisation et la rédaction de la pétition des Friends of Religious Liberty [V. Jessé Ketchum*] en décembre 1830 et par sa dénonciation en 1831 des accusations d’ingérence politique portées contre les méthodistes par sir John Colborne*, Ryerson donnait l’impression d’être non seulement un leader méthodiste mais aussi un leader réformiste. Il n’est donc pas étonnant que, à Peterborough, en 1832, des émeutiers d’allégeance tory, cherchant des symboles réformistes sur lesquels ils pourraient décharger leur colère, aient mis le feu à des effigies de William Lyon Mackenzie* et de Ryerson.

À son retour d’Angleterre à l’automne de 1833, cependant, Ryerson aborda un thème imprévu. Dans le premier d’une série de textes intitulés « Impressions of England », qui parurent dans le Guardian, il dénonça comme infidèles, républicains et antiméthodistes des leaders radicaux tels que Joseph Hume et John Arthur Roebuck* qui se trouvaient étroitement liés aux réformistes canadiens. En même temps, il faisait l’éloge des « tories modérés » d’Angleterre parmi lesquels figuraient « une bonne partie du clergé évangélique et, à [son] avis, la majorité des méthodistes wesleyens ». Leur prudence en politique, leur « libéralité sincère et [leur] bienveillance religieuse, ajoutait-il, commandent le respect et l’imitation ». Les « Impressions of England » firent grand bruit dans les milieux politiques. À ses amis comme à ses ennemis, il apparut que Ryerson changeait d’orientation et s’alliait aux tories. La presse réformiste débattit largement son cas, le fustigeant comme un apostat et un traître, et beaucoup de ses confrères méthodistes exprimèrent le même avis. Toutefois, ce qui avait changé, aux yeux de Ryerson, ce n’était pas les principes mais la façon de voir les choses. Ses exposés passionnés des griefs du Haut-Canada avaient dissimulé des vues intellectuelles profondément loyalistes et conservatrices.

Deux idées principales, acquises dans ses jeunes années et renforcées ensuite par la lecture de Blackstone, Paley, Wesley, Clarke et Watson, constituaient l’essentiel de sa pensée politique. En premier lieu, il respectait profondément l’ensemble des principes et des usages constitutionnels qui avaient pris corps en Grande-Bretagne depuis 1688 et qui, selon lui, avaient été transmis au Haut-Canada par l’Acte constitutionnel de 1791. Aux yeux de Ryerson, les institutions civiles comptaient au nombre des moyens que Dieu avait établis pour permettre à l’homme de chercher à se sanctifier dans cette vie et à être heureux pour toujours avec lui dans l’autre. Aucun système de gouvernement conçu par l’homme n’était plus approprié pour atteindre ces fins que la constitution britannique. Celle-ci, en érigeant le rempart des institutions contre les décisions arbitraires, protégeait les libertés religieuses et civiles ; par les pétitions au parlement et les appels à la couronne, elle fournissait les moyens de demander la réparation des torts. Ayant un caractère hétérogène, puisqu’on y retrouvait le roi, la chambre des Lords et les Communes (dans la colonie : le gouverneur, le conseil et l’Assemblée), elle renfermait les éléments nécessaires pour équilibrer et réconcilier les différents intérêts de la société et, par conséquent, pour assurer un bon gouvernement à toute la communauté. Une sage politique, disait souvent Ryerson, était non seulement le résultat mais aussi la cause des « prérogatives et [de] l’influence légitime de la couronne, ainsi que [des] droits constitutionnels de la population ».

La seconde idée fondamentale sur laquelle reposait la pensée politique de Ryerson était l’importance du lien avec l’Empire. Profondément attaché aux institutions britanniques, il maudissait toute proposition d’indépendance totale. En même temps, il estimait que l’autorité impériale et ses représentants locaux devaient tenir compte des intérêts et des particularités des régions. Comme bien des gens de sa génération, Ryerson devait donc affronter une proposition manifestement absurde : le Haut-Canada pouvait à la fois jouir de l’autonomie et être une colonie. Certaines personnes croyaient que les sentiments pouvaient suffire à freiner les tendances séparatistes, mais beaucoup d’autres, comme Ryerson, ne partageaient pas cet avis. Pour lui, le « gouvernement responsable » de Robert Baldwin* n’était qu’un premier pas vers l’indépendance. Ce régime visait à détruire le caractère mixte de la constitution en éliminant la prérogative de la couronne, cette dernière constituant le lien le plus évident entre la colonie et la métropole. Tant que le gouvernement britannique tiendrait largement compte de l’opinion publique, maintiendrait le droit d’appel en vue du redressement des griefs et respecterait les usages constitutionnels dans ses rapports avec la colonie, Ryerson allait s’opposer à tout changement susceptible d’affaiblir le lien avec l’Empire ou de modifier la constitution dont la colonie avait hérité.

De la fin des années 1820 au milieu des années 1840, Ryerson tenta de régler son attitude politique sur ces deux idées principales. Ce ne fut pas chose facile. Il dut osciller d’un côté à l’autre de l’éventail politique, s’exposant ainsi à des accusations d’opportunisme politique qui, aux yeux de nombreux habitants du Haut-Canada, et bien que lui-même ne fût pas de cette opinion, paraissaient difficiles à réfuter.

À la fin de 1833, lorsqu’il fit paraître ses « Impressions of England », Ryerson avait acquis la conviction que l’ennemi principal résidait dans le mouvement réformiste et non dans le gouvernement. Il ne niait pas que les gens du Haut-Canada n’eussent encore de bonnes raisons de se plaindre, mais il affirmait que les recours à la couronne et au parlement britannique corrigeaient la situation. En particulier, les dépêches royales de 1832 et 1833 avaient amené le lieutenant-gouverneur Colborne à modifier un grand nombre des mesures politiques partisanes de la décennie précédente. Pour Ryerson, en d’autres mots, la cause de la réforme avait été largement gagnée. Les méthodistes avaient évidemment adopté une nouvelle attitude, répliquait-il à ses critiques en 1835, « et pour une raison simple et suffisante : l’exercice du gouvernement à leur égard a[vait] changé fondamentalement ». Les réformistes, d’autre part, ne s’efforçaient plus de réparer les torts réels ; ils tentaient, au contraire, d’apporter des changements organiques à la constitution. C’est pourquoi, avec la même énergie qu’il avait déployée au profit de la réforme au début des années 1830, Ryerson s’était porté, au milieu de la décennie, à la défense de l’autorité en place.

Ryerson s’absenta du Haut-Canada de novembre 1835 à juin 1837, ayant été envoyé en Angleterre par la Conférence méthodiste dans le cadre d’une tentative qui visait à mettre de l’ordre dans les affaires du nouveau collège méthodiste à Cobourg. Fondée dans le plus grand enthousiasme au début des années 1830, l’Upper Canada Academy se trouvait dans une situation financière tout à fait désespérée au milieu de la décennie. Ryerson se vit chargé d’obtenir une charte royale pour le collège et, ce qui était plus important, de parcourir la Grande-Bretagne à la recherche d’appuis financiers. Les deux tâches se révélèrent difficiles mais la seconde fut la plus pénible : être un étranger et avoir à mendier, confiait-il à son journal, constituaient « la plus désagréable de toutes les situations ». Il obtint cependant la charte, ainsi que des promesses de soutien financier de la part des wesleyens britanniques et du gouvernement impérial. Pendant ces quelque 20 mois où il fut éloigné du pays, il n’en continua pas moins d’influencer la vie politique du Haut-Canada en écrivant au Christian Guardian et aux journaux anglais de longues lettres dans lesquelles il critiquait les réformistes et appuyait la politique du lieutenant-gouverneur, sir Francis Bond Head*.

Ryerson termina l’année 1837 par un violent sermon où il condamnait ceux qui avaient participé à la rébellion. Toutefois, il commençait lui-même à s’interroger sur l’administration de Head. C’était une chose que de défendre la constitution existante contre le radicalisme « républicain » ou « démocratique », mais tout autre chose que de tolérer l’autorité arbitraire. Malgré la volonté clairement exprimée de la couronne et de l’Assemblée, le Conseil législatif avait refusé d’approuver un prêt à l’Upper Canada Academy en 1837, ce qui était, d’après Ryerson, une scandaleuse dérogation à la façon d’agir constitutionnelle. La législature tory semblait vouloir une fois de plus remettre les réserves du clergé aux anglicans. À la suite de la rébellion, les libertés civiles étaient foulées aux pieds et, au début de 1838, le cas de Marshall Spring Bidwell*, qu’un caprice du lieutenant-gouverneur avait forcé à s’exiler, incita Ryerson à faire paraître une retentissante dénonciation publique des autorités et une défense des droits constitutionnels du citoyen. Selon Ryerson, sir George Arthur*, successeur de Head, n’améliora pas la situation ; il parut avoir l’intention d’appuyer toutes les prétentions les plus inacceptables qui étaient les caractéristiques traditionnelles du torysme colonial. À compter de juin 1838, lorsque Ryerson redevint rédacteur en chef du Guardian, il consacra de nouveau ses énergies à dénoncer les mesures politiques de l’exécutif local et ceux qui soutenaient celui-ci à l’intérieur et à l’extérieur de la législature. Une fois de plus, il avait pénétré dans le camp de l’alliance antigouvernementale.

Ce fut dans de telles circonstances que Ryerson adhéra temporairement aux propositions constitutionnelles de lord Durham [Lambton*]. À ceux qui se plaisaient à rappeler son opposition précédente à la responsabilité ministérielle dans la colonie, il répondit en juin 1839 que « l’histoire des trois dernières années » avait montré qu’il n’existait aucun autre moyen d’obtenir un gouvernement local juste et équitable. À la fin de 1840, toutefois, il avait repris une attitude qui lui était plus habituelle. Lord Sydenham [Thomson*], qui était résolu à réunir un large groupe de modérés, traiter toutes les confessions sur un pied d’égalité et répondre aux attentes de la population tout en conservant les prérogatives de la couronne, lui parut être le gouverneur patriote qui pouvait mettre en œuvre une « politique conservatrice véritablement libérale » et maintenir ainsi la constitution hétérogène dans le cadre colonial. Lorsque Sydenham mourut en 1841, Ryerson rédigea une notice nécrologique, accumulant éloges sur éloges, qui exprimait, dans sa partie principale, le vœu le plus cher que lui-même formulait pour sa province : « Sa Seigneurie a résolu le difficile problème à savoir qu’un peuple puisse être colonial tout en étant libre. »

En juin 1840, Ryerson arriva au terme de son mandat de rédacteur en chef du Guardian et on lui confia un pastorat à Toronto. Il continua toutefois de jouer un rôle de premier plan dans les activités méthodistes. À la fin des années 1830, les wesleyens canadiens et britanniques avaient commencé d’être divisés sur un certain nombre de problèmes, ce qui remettait en question la valeur de l’union qu’ils avaient conclue en 1833. L’un de ces problèmes concernait la politique éditoriale du Guardian, journal que Ryerson, d’après certains membres de la Conférence britannique, avait transformé en « un organe politique et partisan » du radicalisme colonial. Bien que Ryerson disposât d’appuis largement majoritaires à la conférence, les désaccords sur ce point et sur d’autres matières amenèrent la dissolution de l’union en 1840. Egerton Ryerson et son frère William furent délégués à la conférence et passèrent l’été de 1840 en Angleterre où ils négocièrent les détails de la rupture. L’année suivante, Egerton Ryerson devint le premier directeur du Victoria College, maison d’enseignement qui avait succédé à l’Upper Canada Academy ; il lui fallut attendre juin 1842, toutefois, pour se voir officiellement installé dans ses fonctions. Il demeura directeur jusqu’en 1847, mais son rôle actif au collège ne dura que peu de temps. En 1844, il accepta un nouveau poste d’administrateur gouvernemental et, au même moment, il fut mêlé à l’un des plus célèbres conflits politiques de l’histoire du Haut-Canada.

En novembre 1843, à la suite d’une mésentente sur l’exercice du « patronage », les ministres réformistes du gouverneur sir Charles Theophilus Metcalfe* avaient remis leur démission. Dans les quelques mois qui suivirent, Metcalfe et son nouveau ministre principal au Haut-Canada, William Henry Draper*, se mirent à la recherche de personnes susceptibles de les appuyer parmi les principaux modérés des deux partis et de toutes les confessions. Au nombre des gens invités à donner un avis général se trouvait Ryerson et, fort probablement en janvier 1844, cette consultation aboutit à l’offre plus concrète d’un poste au sein du gouvernement.

Il est aisé de comprendre pourquoi Metcalfe désirait les services de Ryerson. La nomination de celui-ci à un poste allait réfuter les accusations suivant lesquelles le gouverneur faisait montre de partialité envers les anglicans et les tories extrémistes et allait influencer favorablement l’important vote méthodiste. Ryerson entretenait des rapports étroits avec d’autres modérés, et sa nomination pouvait également susciter leur appui. Qu’il eût un siège au conseil, toutefois, était hors de question. Ryerson ne désirait pas une fonction à caractère manifestement politique et Draper comprit qu’une telle nomination s’avérait impossible de toute manière. Ryerson se vit donc offrir le poste de surintendant des écoles du Haut-Canada, qui n’était pas officiellement politique ; mais, en acceptant, il signifiait son appui au ministère.

Pourquoi Ryerson fut-il tenté par cette offre ? Certes, il estimait qu’une importante question constitutionnelle se trouvait en jeu, sur laquelle il fallait se prononcer. En outre, il avait toujours pensé qu’un système d’éducation national efficace constituait un des objectifs les plus élevés d’une politique libérale et pratique, et sans doute se sentait-il fortement attiré par la perspective de promouvoir l’expansion de ce système. Mais peut-être existait-il encore d’autres raisons. En deux occasions déjà, au début des années 1840, Ryerson avait exprimé le goût de participer à des projets essentiellement profanes et il se peut qu’il ait éprouvé, ces années-là, un certain sentiment d’impatience et le désir de mettre ses capacités à l’essai dans un domaine plus large que celui que lui offrait le méthodisme du Haut-Canada. Peut-être également se laissa-t-il séduire par le nouveau climat politique qui prévalait après 1840. Il entretenait des liens personnels étroits avec de nombreux hommes politiques importants de cette décennie et ceux-ci le respectaient davantage que ne l’avaient fait les personnalités de la génération précédente dans le Haut-Canada. De plus, quelles que fussent leurs divergences sur certaines questions, l’idée que Ryerson se faisait du développement futur de la société canadienne avait beaucoup en commun avec celle d’hommes tels que Draper et Francis Hincks. Ces gens étaient disposés à reconnaître les intérêts légitimes des méthodistes et autres dissidents au sein du corps politique ; hommes du centre, ils rejetaient les positions extrêmes des radicaux et des tories, et le souci qu’ils avaient de l’expansion économique et de la modernisation des services publics et des institutions égalait leur volonté de maintenir une société anglo-américaine distincte. Autrement dit, il se peut que Ryerson ait été attiré par le poste parce qu’il estimait que les voies dans lesquelles se trouvaient engagées la vie politique et les mesures politiques étaient plus rapprochées et plus prometteuses que dans la tumultueuse période des années 1830. Quoi qu’il en soit, Ryerson accepta l’offre de Metcalfe au début de 1844 ; sa nomination, toutefois, ne fut annoncée officiellement qu’en septembre.

Il semble que Metcalfe et Draper n’avaient pas demandé autre chose à Ryerson que d’accepter le poste de surintendant des écoles publiques primaires. Ce fut Ryerson lui-même, peut-on croire, qui s’offrit à prendre ouvertement la défense du gouverneur. Il décida d’agir ainsi en partie parce qu’il jugeait son poste en danger si l’électorat ne soutenait pas le cabinet. Mais sa décision était, en outre, tout à fait conforme à son caractère. Pour Ryerson, prendre fait et cause pour quelqu’un ne suffisait pas ; il lui fallait également anéantir l’ennemi. C’est pourquoi il entreprit la rédaction de Sir Charles Metcalfe defended against the attacks of his late counsellors, texte publié d’abord sous la forme d’une série de lettres dans le British Colonist (Toronto) à la fin du printemps et au début de l’été de 1844, puis reproduit, plus tard au cours de l’année, dans une brochure de quelque 165 pages.

Bien que ces lettres traitassent largement de l’histoire constitutionnelle et politique de la Grande-Bretagne et des colonies et continssent divers arguments favorables à la position de Metcalfe, Ryerson concentrait son attention sur la question du patronage. Le ministère réformiste, affirmait-il, proposait d’utiliser le patronage pour renforcer le système exagéré des partis qui régnait au pays. Cette attitude était dangereuse, car le système des partis favorisait la partisanerie et la formation de groupes dissidents au détriment du jugement indépendant et de l’intérêt public, et récompensait la loyauté plutôt que le mérite. À cet égard, les réformistes ressuscitaient tous les maux qui avaient sévi au temps du Family Compact, lorsque le patronage avait été utilisé au profit d’une faction et d’une secte au lieu de toute la collectivité. Chose plus sérieuse, en tentant d’accaparer le patronage, les ministres réformistes attaquaient même le lien avec la Grande-Bretagne : mettre l’exercice du patronage principalement dans les mains du conseil, revenait à miner l’autorité indépendante du gouverneur et, du même coup, affaiblir gravement le lien avec la couronne. Accepter un tel principe allait donner au Canada le « gouvernement responsable dans le sens où la couronne deviendrait « un outil » entre les mains d’un parti ; ou encore, comme l’affirm[ait] nettement le gouvernement impérial, d’un certain point de vue, il ferait du Canada « une république indépendante ». Ainsi, le devoir de la population canadienne dans cette crise était évident : soutenir le genre de gouvernement responsable qui avait été établi par Sydenham, qu’approuvait le gouvernement impérial « et que sir Charles Metcalfe a[vait] fort explicitement et complètement reconnu».

Le gouvernement de Metcalfe gagna les élections de 1844 pour plusieurs raisons, mais il est certain que la brochure de Ryerson et la réaction de loyauté qu’il avait contribué à susciter influencèrent l’opinion des modérés. Il est possible que sa nomination à un haut poste public ait également exercé une influence sur les votes méthodistes, car elle constituait une reconnaissance longtemps attendue de leur importance et de leurs revendications de devenir membres à part entière de la société du Haut-Canada. L’action de Ryerson lui valut aussi, et pour toujours, l’hostilité de certains réformistes, notamment George Brown*, et le surnom de « Léonidas », dont on l’affubla à plusieurs reprises, parce qu’il avait prétentieusement comparé son propre rôle en 1844 avec celui du héros des Thermopyles. Quittant le Haut-Canada en octobre 1844, Ryerson se rendit en Grande-Bretagne et en Europe continentale où il effectua sa première visite de maisons d’enseignement, et il ne fut de retour qu’en décembre 1845. L’année suivante, en étroite collaboration avec Draper, il entreprit de réorganiser le système d’éducation primaire de la colonie.

Ryerson ne pouvait pas, cependant, faire oublier immédiatement le rôle politique qu’il avait joué en 1844. Il s’était allié publiquement à Metcalfe et au gouvernement conservateur de Draper. Lorsque les réformistes l’emportèrent aux élections de 1847–1848, le bruit courut que Ryerson allait perdre sa place de surintendant des écoles. Il resta en poste pour plusieurs raisons. Impressionné par sa compétence, lord Elgin [Bruce*] lui accorda une entière protection contre ceux qui voulaient le congédier pour des motifs politiques. Ryerson avait aussi de généreux alliés au sein du gouvernement, tels que William Hamilton Merritt*, et des admirateurs influents dans le parti. Par-dessus tout, Francis Hincks s’inquiétait du vote méthodiste et voulait bien oublier les inimitiés politiques du milieu des années 1840. À la fin de 1849, Ryerson avait gagné sa cause. Son principal ennemi au gouvernement, Malcolm Cameron*, avait démissionné ; un projet de loi scolaire qui affaiblissait la position du surintendant avait été écarté, et lui-même avait été invité à conserver son poste et à rédiger une nouvelle version du projet de loi en se fondant sur ses quatre années d’expérience. Plus rien ne l’empêchait alors d’entreprendre l’étape la plus importante de sa carrière.

Le principal souci de Ryerson, à partir de 1850 et pendant deux décennies, fut de donner une forme et un contenu à la conception qu’il se faisait du système d’éducation convenant le mieux au Haut-Canada. Mûrie pendant des années, cette conception provenait à parts égales des leçons tirées de la Bible et de la théologie méthodiste, de ses lectures des débats du début du xixe siècle en Grande-Bretagne et en Amérique sur l’importance de l’éducation populaire, de sa participation au débat des éditorialistes sur la politique scolaire dans le Haut-Canada et de l’étude qu’il avait faite des autres systèmes d’éducation lors de son voyage en Europe en 1844–1845. Ryerson écrivit abondamment sur l’éducation au cours de sa vie publique, mais c’est dans Report on a system of public elementary instruction for Upper Canada, texte rédigé après son retour d’Europe, qu’il exprima ses idées de la façon la plus complète et la plus systématique.

Au centre des idées de Ryerson sur l’éducation, il y avait sa foi chrétienne. Après la religion, selon lui, l’éducation était le principal instrument des desseins de Dieu sur l’homme. Mise en œuvre dans un contexte chrétien, l’éducation encourageait l’homme à être vertueux et utile en ce monde et à se joindre à Dieu dans l’autre. Parce qu’elle rendait les individus bons et utiles, elle se révélait aussi un facteur déterminant dans le maintien d’une bonne société, en ce sens qu’elle favorisait l’harmonie sociale, le contrôle de soi et la loyauté à l’autorité légitime. Aux yeux de Ryerson, il était nécessaire que l’éducation développe « toutes les capacités intellectuelles de l’homme, lui enseigne à avoir confiance en soi de même qu’à compter sur Dieu, le stimule au travail et à l’entreprise, et lui apprenne ses droits ainsi que ses devoirs ».

À partir de ces principes de base, Ryerson établissait des objectifs particuliers. Tout d’abord, un système d’éducation devait être chrétien : une éducation séculière représentait un danger pour l’enfant et pour la société, ainsi qu’un rejet du message de Dieu à l’humanité. En second lieu, afin que les effets voulus atteignent tous les enfants, la fréquentation scolaire devait être obligatoire pour tous. Un vrai système national devait également être « étendu » ou « complet », pour répondre aux besoins de toutes les classes et occupations, grâce à des maisons d’enseignement primaire et d’enseignement supérieur. De plus, le système devait être à la fois britannique et canadien. Les écoles avaient le devoir d’assurer le maintien du lien avec la Grande-Bretagne et le respect du gouvernement constitutionnel britannique, et en même temps de stimuler le patriotisme local et de satisfaire aux nécessités et aux conditions particulières de la vie sociale et économique du Haut-Canada. Enfin, le système devait être l’objet des préoccupations actives du gouvernement. Puisque le gouvernement était, par décret divin, « conçu par l’Être suprême « comme un ministre de Dieu pour le bien » de tout un peuple », il avait pour tâche d’appuyer et d’encourager les institutions qui œuvraient au bien-être temporel et éternel des citoyens. En cela consistaient les objectifs que Ryerson allait rechercher au cours de sa très longue carrière de surintendant de l’Éducation dans la province du Haut-Canada.

Lorsque Ryerson entra en fonction en 1844, il existait déjà plus de 2 500 écoles primaires au Haut-Canada ; financées par un mélange de subventions gouvernementales, de taxes sur la propriété et de frais de scolarité, elles avaient pour les diriger des bureaux d’éducation élus dans les localités, et pour les superviser et les coordonner, d’une manière plutôt inefficace, un bureau central d’Éducation bien en place. C’est donc dire que Ryerson ne créa pas un système scolaire ; il hérita plutôt de celui qui existait. Durant toute sa carrière, en outre, son succès fut en grande partie attribuable à des courants d’opinion très favorables aux fins qu’il poursuivait. Les hommes politiques, les éditeurs et d’autres personnages publics de toutes les confessions et de tous les partis étaient en faveur de l’expansion de l’instruction. Les bureaux scolaires et les contribuables fournissaient la plus grande partie du soutien financier et politique à l’échelle locale et fixaient des limites assez larges pour permettre la mise en pratique d’une politique centrale. L’établissement du système d’éducation s’avéra donc une entreprise de coopération plutôt que la réalisation d’une seule personne. Plus que tout autre cependant, Ryerson fut celui qui donna une forme et un caractère particuliers au système naissant. De 1844 à 1876, il participa à une foule de projets allant de la préparation des importantes lois scolaires de 1846, 1850 et 1871, à la rédaction de manuels, à la promotion de bibliothèques scolaires et à la fondation d’un musée d’art et de science. Mais ses quatre réalisations principales consistèrent en la création des conditions qui permirent l’accès de tous à l’instruction primaire, en la promotion de l’amélioration de la qualité des programmes scolaires, en la modification de la fonction et du caractère des écoles de « grammaire » et en la mise en place d’une structure administrative efficace.

Ryerson chercha de plusieurs manières à rendre le système d’éducation plus universel et de meilleure qualité. À une époque où une grande partie de la province restait encore en voie de colonisation, il mit en œuvre les moyens législatifs et financiers qui permirent, même à des collectivités nouvelles et modestes, de se doter d’écoles. Il mena également une campagne, qui aboutit à la loi scolaire de 1871, en vue d’instituer la gratuité dans toutes les écoles primaires et d’introduire la première mesure visant à instaurer la fréquentation obligatoire en Ontario. Cependant, il ne lui suffisait pas que tout le monde eût accès à une instruction rudimentaire. Par des exhortations et des règlements, il tenta d’obtenir que le programme d’études aille bien au-delà de la lecture, de l’écriture et de l’arithmétique (en anglais, « les trois R » : Reading, wRiting and aRithmetic), de manière que les écoles primaires dispensent non seulement le début mais aussi la totalité des connaissances scolaires que la plupart des enfants et leurs parents pouvaient désirer ou dont ils auraient besoin. Il prit des mesures afin que les manuels soient bien faits sur le plan pédagogique et qu’ils reflètent les valeurs politiques, sociales et religieuses qui, selon lui, devaient étayer la société du Haut-Canada. Enfin, il fit son possible pour améliorer la qualité de l’enseignement. En 1847, il fonda la première maison de formation des instituteurs en Ontario et il s’efforça sans cesse de hausser progressivement les normes de l’octroi des diplômes aux professeurs de l’école primaire.

Au niveau des écoles de grammaire, Ryerson obtint un double succès. D’abord, en persuadant les hommes politiques et la population d’accepter le principe que les écoles de ce niveau devaient bénéficier de la taxation locale, il mit ces maisons d’enseignement dans une bonne situation financière pour la première fois de leur histoire et il leur donna un caractère nettement public. Deuxièmement, il voulut les transformer en de véritables écoles de niveau secondaire. En instituant peu à peu un examen d’entrée et un programme d’études qui délimitaient clairement les fonctions respectives des écoles primaires et des écoles de grammaire, il put établir un lien hiérarchique entre ces maisons d’enseignement. En même temps, il prit des dispositions afin que les écoles de grammaire offrent un enseignement diversifié et de haute qualité, comprenant l’anglais, les mathématiques et les humanités, à la minorité d’élèves voulant poursuivre des études au-delà du cours primaire.

En établissant un système d’administration efficace dans son propre département, Ryerson compta au nombre du petit groupe de fonctionnaires avant-gardistes qui, selon l’expression de John Edwin Hodgetts, firent du gouvernement responsable « une réalité agissante ». Il mit en place une autorité centrale forte et un système d’inspection local qui avait pour but d’assurer la mise en vigueur et le maintien des directives provinciales. Dans son travail quotidien, Ryerson était tenu fort occupé par une correspondance que les problèmes de la mise sur pied des établissements scolaires dans les localités rendaient très volumineuse ; il devait écrire des centaines de lettres chaque mois en réponse à des demandes de renseignements ou de conseils. En apportant un soin particulier aux divers éléments de l’appareil administratif qu’il dirigeait, il introduisit le sens des responsabilités dans le système, dans les domaines du financement et de la gestion. Il réduisit les tâches administratives quotidiennes ainsi que ses propres relations avec les autorités locales à un ensemble de procédés qui couvraient tout, depuis la cueillette d’une foule de données jusqu’aux moyens devant permettre à chacun des bureaux locaux de participer à la bonne marche des écoles. Administrateur fort méthodique, il mit sur pied le premier organisme administratif de services sociaux dans l’histoire de la province.

Cependant, Ryerson n’était pas seulement un administrateur scolaire mais aussi, pour reprendre l’expression d’Alison Prentice, un « promoteur scolaire ». Dans ses discours, de même qu’au cours de ses tournées dans les établissements scolaires de la province, et dans le Journal of Education for Upper Canada, qu’il dirigea de 1848 à 1875, il fit connaître les meilleures idées conçues au pays et à l’étranger, exhorta les bureaux d’éducation à en mettre l’une ou l’autre en pratique et mena lui-même des campagnes pour faire accepter des innovations aussi importantes que l’école gratuite et l’instruction obligatoire.

Une partie des efforts de persuasion de Ryerson, et peut-être la partie la moins bien acceptée, fut consacrée à défendre la place que les écoles catholiques « séparées » bénéficiant de subventions occupaient dans le système d’éducation. Bien que peu nombreuses par rapport à l’ensemble, ces écoles devinrent l’objet de longues luttes politiques, religieuses et régionalistes au milieu du xixe siècle. Ryerson ne s’opposait pas a priori à des écoles confessionnelles dans les endroits où toute la population partageait la même foi, mais il n’était pas en faveur de telles écoles dans une société multi-confessionnelle comme le Haut-Canada. Il les estimait peu pratiques pour la plupart des pays, qu’elles étaient des sources de dissensions et qu’elles étaient inutiles parce qu’on pouvait enseigner dans les écoles primaires toutes les doctrines chrétiennes essentielles et partagées par la plupart sans faire référence aux croyances propres à chaque confession. Néanmoins, devenu responsable des écoles séparées en vertu de la loi de 1841, il ne voyait pas comment les abolir, car l’union des Canadas assurait à la minorité catholique du Haut-Canada un puissant appui au sein de la législature : celui de leurs coreligionnaires du Bas-Canada. À plusieurs reprises, Ryerson se trouva donc obligé de défendre le statu quo et de justifier une série de compromis politiques détestables sur cette question, dans le but de mettre en échec aussi bien les abolitionnistes que ceux qui souhaitaient l’extension du système catholique. Les droits supplémentaires qu’avaient gagnés les catholiques en 1853, 1855 et 1863 étaient modestes en comparaison de leurs demandes ; Ryerson parvint dans une large mesure à préserver l’unité du système d’éducation. Cependant, le rôle qu’il joua dans cette affaire créa l’impression qu’il sanctionnait la survivance des écoles séparées, à l’encontre de la volonté clairement exprimée de la plupart des hommes politiques et des électeurs du Haut-Canada, et le maintint étroitement mêlé aux débats qui agitèrent l’opinion publique de 1852 à 1865, année durant laquelle la question fut enfin réglée dans le cadre de l’entente relative à la confédération.

Si la controverse des écoles séparées déplut à Ryerson, c’est qu’il jugeait que la question était insoluble et constituait une source de divisions et non parce qu’il trouvait inconvenant pour les fonctionnaires de se mêler aux affaires politiques. La neutralité et l’anonymat de la fonction publique, qui sont aujourd’hui des attitudes convenues, étaient encore en voie de formation à cette époque, et Ryerson apparaît comme l’un des exemples au Canada de ces personnages de transition que furent les bureaucrates réformistes du milieu de la période victorienne, appelés « hommes d’État déguisés » par George Sidney Roberts Kitson Clark. Estimant que le règlement des questions scolaires ne devait pas être soumis à la politique ni à l’esprit de parti, Ryerson fit du bureau d’Education un organisme semi-autonome et non dirigé par un ministre distinct. Bien qu’il fût lui-même officiellement responsable au Conseil exécutif, il assumait presque un rôle ministériel. Il établissait des directives, leur cherchait des appuis politiques à l’intérieur et à l’extérieur du parlement et les défendait en public. En outre, il n’entendait pas être limité, dans l’exercice de ses fonctions, par la responsabilité à un ministère particulier ou même au parlement. Il se considérait, en effet, comme le défenseur de l’intérêt public dans toute question relative à l’éducation. Même à la fin des années 1860, lorsqu’il se trouva en désaccord avec un membre du cabinet, Ryerson ne crut pas anormal de menacer le ministre de porter sa cause devant l’opinion publique. Il ne se sentait pas non plus obligé de restreindre son activité au seul domaine qui relevait de sa compétence. Pendant qu’il visitait l’Angleterre en 1851, par exemple, il joua le rôle d’émissaire du gouvernement auprès du ministère des Colonies sur la question des réserves du clergé et il fit paraître des lettres anonymes sur ce sujet dans le Times (Londres). Il échangeait souvent des informations politiques et des avis avec des hommes publics qui étaient ses amis, notamment William Henry Draper, Francis Hincks et John Alexander Macdonald*, et il lui arriva une fois au moins d’exercer privément des pressions sur des leaders méthodistes pour influencer leurs décisions et leur vote.

Pendant qu’il occupait le poste de surintendant, Ryerson continua également de participer de près aux activités des méthodistes du Haut-Canada. Sauf en 1854–1855, année pendant laquelle une brève mais violente dispute au sujet du droit des ministres méthodistes à exiger d’être présents aux réunions l’amena à démissionner provisoirement de la conférence, il continua de siéger au sein d’importants comités de la conférence, notamment au conseil d’administration du Victoria College. À la fin des années 1860 et pendant les années 1870, il appuya activement, au sein de la conférence, les négociations en vue de l’union des méthodistes et, en 1874, on reconnut sa contribution au développement des institutions méthodistes canadiennes en le choisissant comme premier président de l’Église méthodiste du Canada. À cause de son activité cléricale, toutefois, il se vit de nouveau engagé dans une affaire politique vivement débattue, la question universitaire.

Ryerson prétendit toujours être un ardent partisan d’une université provinciale, et sans doute l’était-il en ce sens qu’il avait généralement soutenu les mesures visant à aider les écoles préparant aux professions libérales et à établir des normes communes pour les examens et les diplômes des divers collèges de la province. C’est lui qui avait rédigé la première version de la loi des universités que Hincks avait fait adopter en 1853 et qui contenait ces idées. Ryerson se faisait aussi un défenseur opiniâtre des collèges confessionnels, dans lesquels il voyait un moyen d’assurer une instruction et une ambiance chrétiennes aux jeunes gens qui vivaient en dehors de leur famille. Et la survivance du Victoria College dont il s’était beaucoup occupé dans les décennies 1830 et 1840 lui tenait immensément à cœur. Pour ces deux dernières raisons, il se montra résolument en faveur d’une aide publique aux collèges confessionnels pendant les décennies 1850 et 1860. De 1859 à 1863, il joua un rôle important dans les efforts accomplis en commun par plusieurs confessions en vue d’obliger le gouvernement à leur donner accès aux fonds de l’University of Toronto, et dans la campagne infructueuse de 1868 qui visait à empêcher le nouveau gouvernement ontarien d’abolir les subventions accordées aux collèges confessionnels. Au cours de la controverse entourant cette question, Ryerson se targua toujours d’être le champion des intérêts du christianisme et de normes élevées en éducation. Mais ceux qui croyaient aux vertus d’une université laïque, non dominée par une confession et assez importante pour offrir une formation libérale et professionnelle complète, ne pouvaient voir en lui qu’un défenseur des intérêts confessionnels et des menées politiques sectaires.

Les années 1850 s’avérèrent, pour Ryerson, parmi les plus satisfaisantes de sa vie. Il avait eu sa part de malheurs au cours des deux décennies précédentes, sa première femme et leurs deux enfants étant décédés. Dans les années 1850, toutefois, il s’était installé, avec sa seconde épouse, dans une maison confortable de Toronto où grandissaient leurs deux enfants, Charles Egerton et Sophia Howard. Bien que Charlie, qui ne se montrait pas assez sérieux ni studieux, fût une source constante d’inquiétudes pour son père, celui-ci trouva en lui par la suite un agréable compagnon de sport et de navigation à voile. Quant à Sophia Howard, comme le révèlent les lettres chaleureuses et souvent émouvantes que Ryerson lui écrivit, elle était l’amour de sa vie, surtout parce que ses relations avec sa deuxième femme étaient quelque peu froides et parfois tendues. Les années 1850 constituèrent également une des périodes les plus productives que Ryerson connut en tant que surintendant. Grâce à une série de lois importantes, de 1850 à 1855, il mit de l’ordre dans le système d’écoles publiques, entreprit la réforme des écoles de grammaire et participa au remaniement de l’université provinciale. Il entretenait des rapports étroits avec la plupart des hommes politiques influents de l’époque et il recevait de larges appuis des deux partis et des journaux de la province ; même le Globe trouva de bonnes choses à dire sur son compte pendant une grande partie de la décennie. Il reçut l’accolade de lord Elgin au cours des cérémonies marquant la construction de la Normal School de Toronto et, en 1854, il fut invité à faire partie d’une commission chargée d’enquêter sur la situation du King’s College (University of New Brunswick) à Fredericton. Entre autres témoignages d’estime, on lui décerna trois diplômes honorifiques : un doctorat en théologie de la Wesleyan University, à Middletown, Connecticut, en 1842, une maîtrise ès arts de l’University of Toronto en 1857 et un doctorat en droit du Victoria College en 1861. D’une manière certaine et définitive, il était devenu un homme public important et sa réputation semblait bien établie.

Vers la fin de la décennie, toutefois, Ryerson connut des ennuis dans sa vie personnelle et dans son travail. Un démêlé avec John Langton*, le vérificateur provincial, l’atteignit gravement dans son orgueil. Langton était le premier à voir en Ryerson un administrateur remarquable ; il avait dit de lui en 1856 qu’il avait « le génie de l’ordre et du système » et il avait affirmé que « ses comptes et ses pièces justificatives [étaient] des modèles pour tous [les] services publics ». Mais, entre 1855 et 1857, il découvrit et révéla le fait que Ryerson avait touché des intérêts sur des fonds publics gardés à son nom. Il ne s’agissait pas d’une pratique illégale à l’époque, et Ryerson pensait à cet égard qu’il avait l’approbation du cabinet, mais la population commençait à réprouver une telle conduite. Il promit de rembourser le montant en entier et le gouvernement se montra compréhensif en lui accordant à peu près une somme équivalente en arrérages de salaire. Cependant, il fut offensé de ce que son honnêteté avait été mise en doute et il fut bouleversé de voir comment ce genre d’accusation continuait de circuler longtemps après le règlement officiel de l’affaire. Puis, en 1862, comme il allait sur ses 60 ans, Ryerson contracta une grave maladie qui se prolongea et lui occasionna des maux de tête, des étourdissements et des accès de toux. Obligé de ralentir son rythme habituel de travail, il prit, pendant les années qu’il mit à se rétablir, de vraies vacances pour la première fois et entreprit un régime intense d’exercice physique. Entre autres activités, il construisit un skiff et, au cours des quelques années qui suivirent, il parcourut à neuf reprises, à la voile et à la rame, la distance entre Toronto et la pointe Long, accomplissant cinq de ces expéditions en solitaire, à la consternation de ses amis et de sa famille. Au milieu des années 1860, il avait recouvré une bonne partie de ses forces, mais il fit des rechutes durant le reste de sa vie et jamais il ne fut en mesure de reprendre son fardeau de travail habituel.

À partir de la fin des années 1850, il découvrit également qu’il y avait un prix à payer pour avoir tenu le département à l’écart de la politique, car il se mit à éprouver des difficultés à convaincre les hommes politiques de s’intéresser à ses réformes, de faire adopter ses projets de loi et de prendre sa défense au besoin. Peut-être plus que tout autre motif, ces difficultés le persuadèrent, dès la fin des années 1860, qu’une direction ministérielle était indispensable à la protection des intérêts du département et du système d’éducation. En même temps, Ryerson se faisait de plus en plus d’ennemis. L’attaque à laquelle il se livra publiquement en 1858 contre la politique scolaire du gouvernement de coalition réunissant pour une courte période George Brown et les réformistes du Bas-Canada marqua la réouverture du différend qui l’opposa à Brown jusqu’au moment du décès de celui-ci. En plus de cet incident, son rôle dans la question de l’université et ses rapports étroits avec John Alexander Macdonald déplurent à un grand nombre de libéraux éminents qui appuyaient Brown. D’ailleurs, les controverses politiques auxquelles il se trouva mêlé ne lui apprirent pas à se montrer plus prudent. Lorsque le parti réformiste, en 1867, réclama la fin des coalitions et le retour à la politique de parti, Ryerson répliqua par une brochure intitulée The new Canadian dominion : dangers and duties of the people in regard to their government, dans laquelle il reprenait ses thèmes de 1844 et soulignait les dangers de l’esprit de parti, son « intolérance », ses « excès et oppressions » et la « partialité sans scrupules » de « ce rejeton hermaphrodite des anciennes attitudes coloniales de despotisme et d’égoïsme ». Toute cette controverse accrut ce qu’Oliver Mowat*, dans une lettre à Ryerson en 1873, appelait « l’hostilité envers vous qui règne depuis si longtemps dans le parti libéral ».

La maladie et les frustrations de la vie publique amenèrent Ryerson à parler de sa retraite de temps à autre au cours des années 1860. Néanmoins, il voulait mener à terme son programme de réforme de l’éducation. En 1866–1867, il fit une dernière visite d’établissements scolaires d’Europe et d’Amérique, et, l’année suivante, il rédigea deux rapports sur ces tournées : l’un portait sur l’éducation des sourds, des muets et des aveugles, tandis que l’autre traitait de la situation de l’éducation en Amérique et en Europe et contenait des recommandations visant à améliorer le système scolaire de l’Ontario. À la fin de l’année, il présenta un projet de loi en vue de corriger certains détails de la législation scolaire et d’instaurer l’éducation universelle et gratuite au niveau primaire, la fréquentation scolaire obligatoire et une nouvelle structure au niveau secondaire.

Ryerson avait compté sur une adoption rapide et facile du projet de loi, mais ses espoirs furent vite anéantis. Cette déconvenue résultait en partie des attaques incessantes de l’opposition libérale, dont un grand nombre étaient dirigées personnellement contre lui. Mais elle provenait également du fait qu’un véritable débat avait éclaté dans la population sur de très nombreuses questions scolaires. En raison des avis divergents exprimés à l’Assemblée et dans la presse, de l’opposition à certaines clauses qui se manifesta parmi les associations d’instituteurs et dans les localités au moment où Ryerson faisait une tournée dans la province d’Ontario en 1869, le projet de loi fut retiré pour un temps et subit d’importantes modifications. La nouvelle loi scolaire, votée finalement au début de 1871, contenait sous une forme ou sous une autre la plupart des principales recommandations de Ryerson, et elle demeure l’une des grandes réussites de sa carrière. Mais elle fut adoptée dans une atmosphère de controverse politique et d’animosité personnelle comme il n’en avait pas connue depuis la fin des années 1840.

Les dernières années de Ryerson au poste de surintendant ne furent pas heureuses. Son infortune, une fois de plus, résulta en partie de l’hostilité que les libéraux lui vouaient pour des raisons politiques ou personnelles depuis 30 ans et qui allait atteindre son paroxysme en 1872, au cours d’un conflit public long et acrimonieux avec Edward Blake*. Mais il ne s’agissait pas simplement d’une question de personnalités ou de divergences politiques. Les gouvernements qui se succédèrent, à partir de celui de John Sandfield Macdonald*, entendaient bien régulariser les manières de procéder du bureau d’Éducation et surtout exercer un contrôle sur l’élaboration de la politique scolaire. Aux yeux de Ryerson, on empiétait sur ses prérogatives, on le reléguait à un rôle de « commis », et cette attitude était motivée par la plus vile partialité politique. Chacune des actions menées contre lui, depuis la simple tentative, faite en 1868 par le trésorier provincial, en vue d’obliger le département à accepter des contrôles financiers, jusqu’à la suspension de ses règlements scolaires en 1872 et aux projets visant à modifier son dépôt de livres, le trouva prêt à se défendre, ce qu’il fit, trop souvent, avec un flot d’invectives lancées à ceux qu’il considérait comme ses persécuteurs. En 1872, Blake paraissait souhaiter un conflit ; Mowat, quant à lui, se montrait beaucoup plus conciliant. Il prenait conseil de Ryerson, lui laissait une assez grande latitude dans l’administration du département et ne lui ménageait pas les flatteries lorsque sa susceptibilité se trouvait blessée. Mais il n’était pas moins résolu que Blake à ne dépendre que de lui-même. Un jour qu’une dispute s’annonçait, il déclara : « Je préférerais de beaucoup coopérer avec vous [...] ais si je dois avoir une querelle avec le surintendant en chef [...] au lieu de sa coopération, comme cela s’impose dans ma situation, je dois faire ce que je considère comme étant mon devoir. »

Après les conflits des années 1872 à 1875, on se serait attendu à une démission ou un congédiement. Pourtant, ni l’une ni l’autre de ces possibilités ne s’avéra réalisable. Ryerson exprima plusieurs fois le désir de démissionner, mais il n’était pas indépendant de fortune : pendant des années, il avait donné généreusement pour aider à financer divers projets des méthodistes, dont le Victoria College ; il devait faire instruire un neveu, et peut-être également vivait-il un peu au-dessus de ses moyens. Il avait donc besoin d’une pension du gouvernement et il ne pouvait pas se permettre de poser des gestes d’éclat pour exprimer ses divergences de vues quant à la politique gouvernementale. Blake ou Mowat auraient probablement accueilli sa démission avec plaisir, mais il s’avérait difficile, pour des raisons politiques, de lui accorder une pension permanente, et tout le monde n’était pas d’accord au sein du parti libéral sur le genre de réorganisation dont le bureau d’Éducation devait être l’objet. Un congédiement, d’autre part, était impossible. Ryerson jouissait encore d’une grande réputation dans plusieurs milieux, et les libéraux eux-mêmes reconnaissaient qu’il demeurait une force parmi les électeurs méthodistes. Ce n’est qu’à la fin de 1875 que Mowat, prenant l’affaire en main, décida de créer un ministère de l’Éducation [V. Adam Crooks] et d’accorder une pension à Ryerson. Celui-ci quitta officiellement son poste en février 1876, un mois à peine avant son 73e anniversaire de naissance.

Pour Ryerson, la retraite ne signifia pas une existence oisive. Depuis le début des années 1860, il avait consacré ses loisirs à ce qu’il estimait être la dernière « mission » de sa vie : une histoire des Loyalistes. En 1876, il se voua entièrement à ce projet et il passa la plus grande partie de l’année en Angleterre où il fit de longues recherches au British Museum. Durant les cinq années qui suivirent, il acheva les deux gros volumes de l’ouvrage intitulé The loyalists of America and their times [...]. En outre, il rédigea un manuel scolaire sur l’économie politique et une histoire du méthodisme canadien. Il travaillait à son autobiographie lorsque, à l’été de 1881, sa santé se mit à décliner. Il mourut le 19 février 1882. Après de vastes et impressionnantes funérailles, il fut inhumé au cimetière Mount Pleasant, à Toronto.

La vie de Ryerson couvre l’expansion du Haut-Canada, pratiquement depuis le début de la colonisation jusqu’à la maturité sociale et économique des années 1870. Durant la plus grande partie de cette période, il se révéla l’une des figures dominantes de l’histoire du Haut-Canada. Particulièrement avant 1850, il joua un rôle de premier plan dans le développement des institutions du méthodisme, l’une des plus importantes confessions de la province. En outre, il aida à préciser et à faire connaître « les griefs du Haut-Canada » et il prit part au débat sur la nature des relations entre la colonie et l’Empire. La plupart des historiens n’estiment plus, comme autrefois, que l’influence de Ryerson suffit à expliquer le résultat des élections de 1836 et 1844, mais il reste qu’il joua un rôle important dans ces événements et qu’il fut l’un des principaux porte-parole de cette majorité d’habitants du Haut-Canada qui cherchait un moyen de concilier l’autonomie du gouvernement et le lien avec la Grande-Bretagne.

C’est dans le domaine de l’éducation, toutefois, que s’exerça l’action la plus durable de Ryerson. L’un des fondateurs du Victoria College, il en fut le premier directeur et l’un des généreux bienfaiteurs durant quelques-unes des années les plus difficiles du collège. Il défendit avec vigueur le droit de tous les collèges confessionnels à survivre et à prospérer dans la province. De plus, il s’efforça de rendre les écoles subventionnées plus complètes et accessibles à tous et de créer un système efficace d’administration publique aux niveaux local et provincial.

La plupart des idées de Ryerson en matière d’éducation n’étaient pas originales. Nombre d’entre elles avaient déjà été avancées par un John Strachan, par exemple, et certaines autres se trouvaient largement répandues à cette époque où des systèmes scolaires s’établissaient dans beaucoup d’endroits différents. Ses vues n’étaient pas non plus sans défauts. Il se montra maladroit lorsqu’il eut à déterminer ce que devaient être les études avancées des jeunes filles. Certains de ses contemporains estimèrent que sa conception de la non-confessionnalité en éducation n’était guère plus qu’une façon déguisée d’attirer des adeptes dans le protestantisme évangélique. En outre, les espoirs qu’il fondait sur l’éducation comme facteur d’avancement de la société étaient avilis par la conviction, largement partagée parles gens de sa génération, que les inégalités sociales et économiques constituaient le sort inéluctable de l’homme déchu. De son vivant, les mérites de son système d’éducation faisaient déjà l’objet de discussions, et, après sa mort, son œuvre a suscité des opinions diverses et contradictoires. On s’entend néanmoins sur un point : plus que tout autre, Ryerson a donné au système d’éducation ontarien son caractère propre, et ce caractère, en raison de l’énorme influence que l’homme exerça sur sa génération, allait devenir une source d’inspiration pour la plupart des anglophones du Canada durant la dernière partie du xixe siècle.

Les écrits, tant manuscrits qu’imprimés, d’Egerton Ryerson sont nombreux ; de même, les travaux historiques consacrés à sa vie constituent un ensemble assez impressionnant. Certains aspects de sa carrière sont étudiés, par exemple, dans tous les ouvrages classiques sur l’Ontario du xixe siècle, et les livres sur l’histoire de l’éducation et de la religion lui font une place particulièrement importante.

Les documents de Ryerson sont regroupés dans trois grandes collections. La plus grande partie de sa correspondance personnelle se trouve dans le fonds Egerton Ryerson aux UCA ; il y a aussi d’autres lettres, moins nombreuses mais non moins importantes, dans les papiers de John George Hodgins* (MU 1375–1381) aux AO. Les archives très abondantes du département de l’Éducation (RG 2), aux AO, comprennent aussi de nombreuses séries indispensables à qui veut étudier certains aspects de l’œuvre de Ryerson : il faut surtout mentionner les séries C-1 et C-2, qui sont formées des registres et des brouillons des lettres expédiées, et la série C–6-C, composée des lettres reçues. Si ces dossiers reflètent surtout les côtés routiniers de l’activité administrative, ils n’en comprennent pas moins une intéressante correspondance politique de même que les idées de Ryerson sur les sujets les plus variés. Il existe de nombreux autres fonds, publics et privés, dans divers dépôts d’archives de l’Ontario, qui contiennent des lettres ou des rapports de Ryerson ou qui le concernent. Le plus riche de ces fonds est peut-être celui de John Alexander Macdonald (MG 26, A) aux APC.

Ryerson fit un grand usage de la presse pour faire valoir ses vues et répondre aux critiques, si bien que des journaux comme le Kingston Herald (Kingston, Ontario) et le British Colonist, le Globe et le Leader, tous de Toronto, sont des sources à ne pas négliger. Mais, de tous les journaux, le Christian Guardian est le plus important, et non seulement à l’époque où Ryerson le dirigea, puisqu’il y collabora pendant toute sa vie. De même, il faut noter le Journal of Education for Upper Canada (plus tard le Journal of Education for Ontario), de Toronto, qu’il dirigea de 1848 à 1875. Au-delà des affaires administratives quotidiennes du bureau d’Éducation, cette revue comprend d’importants éditoriaux dont il est l’auteur, de même que la plupart de ses grands discours sur des questions relatives à l’éducation.

L’Annual report du département de l’Instruction publique du Haut-Canada et, plus tard, de l’Ontario, publié de 1846 à 1875, est en grande partie son couvre personnelle. Il contient des renseignements de première valeur concernant tous les aspects du développement du système scolaire. Ryerson écrivit aussi un certain nombre de rapports spéciaux sur des questions d’éducation, la plupart imprimés dans les appendices aux Journals de l’Assemblée législative de la province du Canada et dans les Sessionnal papers de la province d’Ontario.

Au cours de sa vie, Ryerson écrivit un grand nombre de brochures et de livres sur une gamme de sujets, dont la politique, la religion, l’éducation et l’histoire. La plupart de ses couvres sont énumérées dans Biblio. of Canadiana (Staton et Tremaine) ; on peut aussi les trouver dans la collection des brochures des AO. Parmi ses ouvrages les plus importants et les plus caractéristiques, on peut citer : Letters from the Reverend Egerton Ryerson to the Hon. and Reverend Doctor Strachan [...] (Kingston, 1828) ; The affairs of the Canadas, in a series of letters, by a Canadian (Londres, 1837) ; Sir F. B. Head and Mr. Bidwell ; the cause and circumstances of Mr. Bidwell’s banishment by Sir F. B. Head correctly stated and proved, by a United Empire Loyalist (Kingston, 1838) ; The clergy reserve question ; as a matter of history – a question of law – and a subject of legislation ; in a series of letters to the Hon. W. H. Draper, M.P.P. (Toronto, 1839) ; Inaugural address on the nature and advantages of an English and liberal education, delivered [...] at the opening of Victoria College, June 21, 1842 [...] (Toronto, 1844) ; Sir Charles Metcalfe. defended against the attacks of his late counsellors (Toronto, 1844) ; Report on a system of public elementary instruction for Upper Canada (Montréal, 1847) ; Dr. Ryerson’s letters in reply to the attacks of foreign ecclesiastics against the schools and municipalities of Upper Canada[...] (Toronto, 1857) ; Dr. Ryerson’s letters in reply to the attacks of the Hon. George Brown, M.P.P. (Toronto, 1859) ; University question : the Rev. Dr. Ryerson’s defence of the Wesleyan petitions to the legislature, and of denominational colleges as part of our system of public instruction, in reply to Dr. Wilson and Mr. Langton [...] (Québec, 1860) ; The new Canadian dominion : dangers and duties of the people in regard to their government (Toronto, 1867) ; A special report on the systems and state of popular education on the continent of Europe, in the British Isles, and the United States of America [...] (Toronto, 1868) ; First lessons on agriculture ; for Canadian farmers and their families (Toronto, 1870) ; First lessons in Christian morals ; for Canadian families and schools (Toronto, 1871) ; Elements of political economy ; or, how individuals and a country be come rich (Toronto, 1877) ; The loyalists of America and their times : from 1620 to 1816 (2 vol., Toronto et Montréal, 1880) et Canadian Methodism ; its epochs and characteristics (Toronto, 1882).

Un bon nombre des lettres et des principaux rapports de Ryerson ont été publiés, souvent sous une forme très modifiée, dans Doc. hist. of education in U.C. (Hodgins). S’ils doivent être utilisés avec circonspection, ces volumes demeurent indispensables. Une série de lettres personnelles d’une grande valeur ont été reproduites dans My dearest Sophie ; letters from Egerton Ryerson to his daughter, C. B. Sissons, édit. (Toronto, 1955). On trouvera un compte rendu officiel du rôle joué par Ryerson au sein de l’Église méthodiste dans les procès-verbaux, tant publiés qu’inédits, des conférences des diverses Églises de cette dénomination, au Canada, de 1824 à 1874.

L’autobiographie de Ryerson était inachevée à sa mort. Elle fut éditée par Hodgins et publiée à Toronto sous le titre de The story of my life [...], en 1883. Il existe, sur Ryerson, plusieurs études biographiques. Nathanael Burwash* écrivit Egerton Ryerson (Toronto, 1903 ; éd. révisée et augmentée, C. B. Sissons, édit., Londres et Toronto, 1927) avant que John Harold Putnam publie Egerton Ryerson and education in Upper Canada (Toronto, 1912) et que Clara Thomas donne une courte mais vivante étude de caractère dans son Ryerson of Upper Canada (Toronto, 1969). Laura Damania a rédigé une excellente présentation de ce personnage, destinée aux jeunes, intitulée Egerton Ryerson (Don Mills, Ontario, 1975), qui, traduite en français l’année suivante par Richard Bergeron, fut publiée à Longueuil, Québec. Mais la biographie définitive est celle de Sissons, Egerton Ryerson. S’il date maintenant sur certains points, cet ouvrage, bien structuré, est à la fois lucide et complet, et ses deux volumes reproduisent une bonne tranche de l’importante correspondance de Ryerson.

Le rôle de Ryerson dans les premiers progrès du méthodisme au Canada est étudié dans G. [S.] French, Parsons & politics : the rôle of the Wesleyan Methodists in Upper Canada and the Maritimes from 1780 to 1855 (Toronto, 1962), ouvrage auquel Carroll a ajouté une perspective contemporaine dans Case and his cotemporaries. Son rôle dans les questions relatives à l’université, aux écoles séparées et aux réserves du clergé a été remis dans son contexte par J. S. Moir, Church and state in Canada West : three studies in the relation of denominationalism and nationalism, 1841–1867 (Toronto, 1959). Sur la question des écoles séparées, voir aussi F. A. Walker, Catholic education and politics in Upper Canada : a study of the documentation relative to the origin of Catholic elementary schools in the Ontario school system (Toronto et Vancouver, 1955 ; nouv. éd., Toronto, 1976). Pour une idée du contexte intellectuel de la pensée de Ryerson, V. McKillop, Disciplined intelligence.