Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2894981

MOUNTAIN, JACOB, prêtre de l’Église d’Angleterre, évêque et homme politique, né le 1er décembre 1749 dans la paroisse de Thwaite All Saints, Angleterre, fils cadet de Jacob Mountain et d’Ann Postle ; décédé le 16 juin 1825 à Québec.

Selon la tradition, les ancêtres paternels de Jacob Mountain étaient d’origine huguenote. Au milieu du xviie siècle, la famille était établie près de Norwich, en Angleterre, mais lorsqu’en 1752 Jacob père mourut d’un accident de chasse, les Mountain habitaient West Rudham. Sept ans plus tard, ils s’installèrent à Wymondham, dans le Norfolk, où vivait le frère de Mme Mountain. Jacob et son frère aîné, Jehosaphat*, y firent une partie de leurs études secondaires, qu’ils poursuivirent à Norwich, où la famille s’établit en permanence. Jacob tenta sa chance dans le commerce mais, comme il ne manifestait aucune aptitude pour cela, on l’envoya à l’école de Scarning, près d’East Dereham. Il devint l’un des élèves préférés de l’instituteur, le révérend Robert Potter, illustre humaniste. Mme Mountain, qui mourut en 1776, veillait avec soin à l’éducation de ses fils.

Le 8 octobre 1769, Jacob fut admis comme étudiant ordinaire au Gonville and Caius Collège de l’University of Cambridge. En une seule année, 1774, il obtint une licence ès arts (senior optime), fut élu junior fellow du collège et ordonné diacre par l’évêque de Norwich. Trois ans plus tard, il reçut une maîtrise ès arts. (Il obtint un doctorat honorifique en théologie quand il fut sacré évêque, en 1793.) Le 17 décembre 1780, dans la chapelle du Trinity Collège, il fut ordonné prêtre par l’évêque de Peterborough, qui remplaçait l’évêque de Norwich pour la cérémonie. Le 18 octobre 1783, à Little Bardfield, il épousa Elizabeth Mildred Wale Kentish, et sept enfants allaient naître de leur union. Au moment de son mariage, Mountain renonça à sa dignité de fellow de Cambridge et fut nommé vicaire perpétuel d’une église succursale, St Andrew, à Norwich ; il le demeura pendant sept ans. De 1788 à 1790, il fut Caistor prébendier de la cathédrale de Lincoln et, de 1790 à 1793, conseiller en théologie de l’évêque de Lincoln, George Pretyman, dont il avait fait la connaissance à Cambridge. En outre, de 1790 à 1794, il fut curé de Buckden, dans le comté de Cambridge, à proximité du palais épiscopal, en même temps que curé de Holbeach. De toute évidence, Mountain était promis à un brillant avenir au sein de l’Église d’Angleterre.

Le 28 juin 1793, Mountain fut nommé évêque du nouveau diocèse de Québec. Déjà, peu après la Conquête, on avait envisagé d’y affecter un évêque, mais aucune disposition n’avait été prise dans ce sens. En 1787, le diocèse de la Nouvelle-Écosse avait été créé et Québec placé sous la juridiction de l’évêque de ce diocèse, Charles Inglis*. Quatre ans plus tard, John Graves Simcoe*, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, avait réclamé un évêque pour sa colonie mais, peut-être en raison de l’insistance du gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique, lord Dorchester [Guy Carleton*], ce fut Québec qui fut choisi comme siège d’un nouveau diocèse qui comprendrait aussi le Haut-Canada. On proposa des candidats : Inglis parrainait Philip Toosey*, de Québec, tandis que Simcoe faisait pression en faveur de Samuel Andrew Peters. Toutefois, Mountain fut désigné après que Pretyman eut porté son nom à l’attention du premier ministre, William Pitt. Pretyman avait été le tutor et le mentor de Pitt à Cambridge et, depuis, il était devenu son ami personnel et son principal conseiller en matière ecclésiastique.

Mountain fut sacré évêque dans la chapelle du palais de Lambeth le 7 juillet 1793. Bientôt, il fut décidé que toute sa famille l’accompagnerait dans le Bas-Canada. Quand la frégate Ranger quitta les Downs, elle transportait donc à son bord l’évêque, sa femme et leurs quatre jeunes enfants ; Jehosaphat, sa femme et trois de leurs enfants, dont Salter Jehosaphat, qui venait d’accéder au diaconat ; enfin, les deux sœurs célibataires de l’évêque. Le groupe débarqua à Québec le 1er novembre, au terme d’une longue traversée marquée par l’inconfort et par la menace des corsaires français.

Dans l’immense diocèse de Mountain, la situation ecclésiastique était à la fois encourageante et inquiétante. Dans ses instructions au gouverneur James Murray* en 1763, puis à ses successeurs, le gouvernement britannique avait manifesté son intention d’établir « en principe comme en pratique » l’Église d’Angleterre dans la colonie et d’inciter les habitants à « embrasser la religion protestante ». On avait d’abord estimé pouvoir atteindre ces buts en ouvrant des écoles protestantes et en assurant la subsistance des instituteurs et du clergé grâce à des terres bénéficiales. Mais, comme les habitants anglo-protestants étaient très peu nombreux et qu’il avait fallu s’assurer la loyauté d’une population presque entièrement francophone et catholique, il avait été impossible d’appliquer les instructions. En 1768, l’Église d’Angleterre avait affecté des prêtres de langue maternelle française à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal, et le gouvernement leur avait accordé des appointements [V. David-François de Montmollin*], mais durant le quart de siècle qui avait précédé la nomination de Mountain, peu de chose avait été fait. L’Acte de Québec, en 1774, était plutôt venu renforcer la position de l’Église catholique [V. Jean-Olivier Briand*]. En 1791, l’Acte constitutionnel avait décrété qu’une généreuse portion des terres de la couronne devait être réservée au clergé protestant, que des presbytères, ou rectories, devaient être établis et que des titulaires devaient être nommés, mais rien de cela n’était encore réalisé en 1793.

En organisant le diocèse de Québec, Mountain tenterait de transplanter dans le Bas et le Haut-Canada les traditions ecclésiastiques de l’Angleterre. À ses yeux, l’élément vital était de faire de l’Église d’Angleterre l’Église établie de la colonie. Cette mesure, croyait-il, rehausserait le prestige de l’Église et encouragerait non-conformistes et catholiques à joindre ses rangs, ce qui unifierait la population dans une institution qui, de par sa nature même, était l’alliée du gouvernement. D’ailleurs, Mountain avait raison de croire qu’au moment où il avait été nommé les autorités impériales envisageaient de donner à l’Église d’Angleterre le statut d’Église établie.

Conformément à la tradition britannique selon laquelle les évêques anglicans siégeaient à la chambre des Lords, il avait été entendu avant son départ de l’Angleterre que Mountain siégerait aux conseils législatifs du Bas et du Haut-Canada à titre de lord évêque de Québec. Peu après son arrivée, suivant l’avis de personnages politiques coloniaux comme le procureur général James Monk, il demanda aussi un siège aux conseils exécutifs, car c’était là que les gens de la colonie exerçaient une influence réelle sur les administrateurs des deux provinces. En raison des lenteurs de la bureaucratie, il ne commença à siéger aux conseils législatif et exécutif du Bas-Canada qu’en 1795 et 1796 respectivement (il n’assistait aux réunions d’aucun des deux conseils du Haut-Canada) mais, dès qu’il y fut installé, il leur consacra une grande partie de son temps et exerça de multiples fonctions sans rapport avec son mandat d’évêque, siégeant par exemple comme juge lorsque le Conseil exécutif devenait la Cour d’appel.

Même si Mountain tenait en partie son rôle politique de la tradition britannique, il décida de le jouer à fond, parce qu’il était convaincu de ne pouvoir contrer que par l’intermédiaire des conseils l’influence que l’évêque catholique exerçait sur l’administration coloniale en raison du caractère très majoritairement catholique de la population. Ainsi, dans les années 1790 et au début des années 1800, il usa de son pouvoir de conseiller législatif et exécutif pour bloquer une proposition visant à faciliter la création de paroisses catholiques, pour appuyer l’interdiction qui fermait la colonie à tous les réfugiés de la France révolutionnaire, y compris au clergé royaliste et, enfin, pour encourager le gouvernement, en vain toutefois, à prendre possession des biens des sulpiciens [V. Robert Prescott*].

Parmi les instructions que les gouverneurs avaient largement négligées depuis la Conquête figuraient celles qui portaient sur l’exercice de la suprématie royale en matière de nominations, et aucune restriction n’avait été imposée à l’évêque catholique relativement au choix et à l’affectation de son clergé. D’autre part, en vertu de l’article 39 de l’Acte constitutionnel, c’était le gouverneur qui avait autorité sur les nominations au sein de l’Église d’Angleterre. Mountain se trouvait donc dans une situation anormale : en tant que chef de l’Église pour laquelle il réclamait un statut officiel, il avait moins de pouvoirs sur l’affectation de son clergé que son homologue catholique. Cependant, malgré ses efforts répétés, il ne parvint guère à faire exercer un certain droit de regard sur les nominations catholiques.

Les relations de Mountain avec les gouverneurs Dorchester et Robert Prescott furent souvent tendues. Eux ne jugeaient pas souhaitable de changer substantiellement le modus vivendi qui existait entre l’Église et l’État et étaient convaincus de suivre la voie du réalisme politique. Mountain, pour sa part, estimait qu’ils manquaient à leur devoir. Juste avant le départ de Dorchester en 1794, Mountain écrivit à George Pretyman : « En tant que gentleman de quelque importance au pays, j’ai toujours été traité par lui [le gouverneur] avec une grande cordialité et une grande attention ; en tant qu’évêque de l’Église d’Angleterre, je n’ai jamais senti de sa part le moindre désir de m’apporter soutien et appui. » Mountain désapprouvait tellement la politique ecclésiastique de Prescott qu’il fut fort probablement l’un des conseillers exécutifs qui réussirent à faire rappeler le gouverneur en raison de sa politique des terres.

Par sa volonté de restreindre le pouvoir de l’Église catholique et de son évêque, Mountain se rapprochait du parti des bureaucrates de la colonie, qui était dirigé en chambre par John Young*, et, au sein de l’administration, par le procureur général Jonathan Sewell* et par Herman Witsius Ryland*, secrétaire civil et, à partir de 1796, greffier du Conseil exécutif. Toutefois, ces hommes ne partageaient pas entièrement ses préoccupations ecclésiastiques, de sorte que des divergences de vues importantes surgissaient entre eux et lui. Même quand ils conjuguaient leurs efforts et quand, après le rappel de Prescott, ils purent compter sur un administrateur bien disposé envers eux en la personne du nouveau lieutenant-gouverneur, sir Robert Shore Milnes*, Mountain et ses alliés politiques ne purent guère ébranler la position de l’évêque catholique. Lorsqu’en 1806, après le départ de Milnes, l’administrateur Thomas Dunn* accepta Joseph-Octave Plessis comme successeur de Mgr Pierre Denaut* sans imposer de limites à ses pouvoirs, Mountain déclara avec amertume que Dunn avait « gravement déçu [s]es espoirs et porté un coup fatal à [s]es projets ».

En tant que conseiller exécutif et législatif, Mountain veilla aussi à affermir sa propre Église. D’après lui, il était sage de commencer par créer des paroisses et constituer des rectories. Cependant, l’initiative devait venir du gouverneur en conseil, et elle était sans cesse remise à plus tard parce que, estimait Mountain, celui-ci manquait d’audace devant l’opposition des membres canadiens du Conseil exécutif. Les questions que Sewell soulevait quant à la voie légale à suivre retardaient aussi les choses. Enfin, le 7 juin 1800, un comité des affaires ecclésiastiques, formé par le conseil, identifia la méthode à suivre et Sewell conseilla de délivrer des lettres patentes marquées au sceau de la province. Mais rien ne se fit. On avait mis de côté des terres de la couronne dont les bénéfices devaient revenir au clergé protestant, comme le prévoyait l’Acte constitutionnel, mais leur gestion par l’administrateur en conseil de chaque colonie se révéla peu efficace et, dès 1803, Mountain recommanda que le clergé les administre seul. Encore une fois, cependant, rien ne fut fait. L’évêque ne parvint pas non plus à obtenir du gouverneur qu’il transfère à l’Église le droit d’accorder des permis de mariage.

Selon Mountain, le prestige d’une Église établie dépendait en grande partie de sa situation à Québec, capitale du Bas-Canada. Or les fidèles anglicans assistaient à leurs offices au même endroit que les catholiques, c’est-à-dire d’abord dans la chapelle des récollets, jusqu’à l’incendie qui la détruisit en 1796, puis dans la chapelle des jésuites. L’Église avait besoin de sa propre cathédrale, « affectée exclusivement [au] culte [protestant] », avait écrit Mountain en 1794 à Henry Dundas, secrétaire d’État à l’Intérieur. Il ajoutait : « Que le culte ne soit célébré qu’avec la permission de l’évêque catholique, et qu’il ne soit permis qu’une fois seulement le dimanche, que l’évêque protestant n’obtienne un siège à l’église que grâce à l’indulgence du supérieur des franciscains ; que notre office simple et raisonnable ne puisse avoir lieu que dans des murs chargés de tout l’apparat et de tous les ornements clinquants de la superstition papiste, au milieu des crucifix, des images, des portraits de saints, des autels, des cierges et des lampes allumées, voilà, Monsieur, qui non seulement choque et dégoûte l’esprit éclairé qui s’acquitte rationnellement de son devoir, mais qui contribue à montrer à l’évidence, et à la face de tous, la dépendance de l’Église d’Angleterre envers l’Église de Rome. » Cette fois, il remporta la victoire. En 1799, le ministère des Colonies affecta des crédits à la construction d’une cathédrale sur le terrain de l’ancienne chapelle des récollets et, le 28 août 1804, la cathédrale Holy Trinity, édifice en pierre spacieux et bien proportionné, fut consacrée ; avec les agrandissements et les réparations, elle coûterait en tout £25 000.

À l’extérieur de Québec, l’Église d’Angleterre avait peu de lieux de culte et de prêtres. Une petite église en bois avait été construite à William Henry (Sorel) avant l’arrivée de l’évêque. À Trois-Rivières, l’ancienne chapelle des récollets, où les anglicans se réunissaient depuis 1768 [V. Leger-Jean-Baptiste-Noël Veyssière*], fut transformée en église en 1796. À Montréal, la Christ Church, ancienne chapelle des jésuites, fut détruite par un incendie en 1803, et la congrégation, desservie par Jehosaphat Mountain, commença une nouvelle construction deux ans plus tard. Quant à la première église anglicane de ce qui était devenu le Haut-Canada, elle avait été érigée en 1785 pour les Indiens des Six-Nations sur le territoire actuel de Brantford. Une église avait été construite à Kingston grâce aux efforts du missionnaire et commissaire ecclésiastique John Stuart*. Tout près, à la mission d’Ernestown (Bath) et des environs, desservie par John Langhorn*, trois églises en bois rond avaient déjà été élevées en 1793. À Newark (Niagara-on-the-Lake), la congrégation, dans ses premières années, s’assemblait dans la salle des francs-maçons. En 1805, le nombre de nouvelles missions s’élevait à cinq seulement : dans le Haut-Canada, il y en avait une à York (Toronto), une autre à Cornwall et une troisième à Sandwich (Windsor) ; dans le Bas-Canada, on en trouvait une dans la seigneurie Saint-Armand et une dans le canton de Chatham [V. Richard Bradford*]. Quant au clergé, il ne comptait que neuf prêtres à l’arrivée de Mountain. La venue de Jacob, de Jehosaphat et de Salter Jehosaphat Mountain aurait dû porter ce nombre à 12 mais, sur les 3 prêtres bilingues de Montréal, de Québec et de Trois-Rivières, qui n’avaient pas réussi à attirer de Canadiens dans l’Église et qui étaient âgés, 2 avaient été mis à la semi-retraite par Inglis et le troisième fut mis à la retraite par Mountain. Les 9 prêtres qui exerçaient réellement leur ministère étaient loyalistes ou anglais.

Durant sa première tournée du diocèse, à l’été de 1794, Mountain convoqua ses quelques prêtres à Montréal pour leur rendre une visite officielle et leur faire part de ses recommandations. Dans une lettre adressée à de jeunes parents de Norwich, il décrit en détail comment il se rendit jusqu’à Newark en calèche, en bateau à fond plat et dans une embarcation de la marine royale. Dans un compte rendu officiel, destiné à Dundas, il décrit l’isolement religieux des anglicans du Haut-Canada et recommande des améliorations. Lors de sa deuxième tournée en 1799, l’évêque visita de nouveau certaines missions et conféra le sacrement de la confirmation. Il vit pour la première fois York, capitale du Haut-Canada, même s’il n’y avait alors là aucun prêtre. À sa troisième visite en 1803, il constata quelques progrès, surtout à Cornwall, où le jeune Écossais John Strachan*, récemment ordonné, venait juste d’être affecté. À cause de vents contraires, il ne put se rendre jusqu’à Sandwich, où Richard Pollard avait été envoyé en 1802, mais à York il confirma des candidats préparés par George Okill Stuart*, qu’il avait ordonné prêtre en 1801. De retour à Kingston, il prononça une allocution devant les quelques prêtres du Haut-Canada qui y étaient réunis. Il les exhorta à se montrer tolérants envers les autres chrétiens et à mener une vie irréprochable. De plus, il les pressa de poursuivre leurs études et d’éviter de prononcer des sermons froids, arides et sans vie.

En partie pour créer des conditions plus favorables à la croissance de son Église, Mountain s’intéressa tôt à une question politique controversée, l’éducation. Selon lui, une Église établie ne pouvait manquer de la placer au premier rang de ses préoccupations. Il y voyait aussi un moyen d’atteindre directement la population canadienne qui, parce qu’elle ne parlait pas l’anglais, était séparée des Britanniques par « une ligne de démarcation distincte ». Dans ses lettres à Dundas en 1794 et à Dorchester en 1795, il plaidait en faveur de l’ouverture de grammar schools dans chaque province et de l’affectation, dans les villes et villages du Bas-Canada, d’instructeurs qui enseigneraient gratuitement l’anglais. Une bonne part de ses vues se retrouverait dans la loi qui, en 1801, créa l’Institution royale pour l’avancement des sciences, organisme de supervision des écoles ouvertes en vertu de la loi. Toutefois, grâce à une disposition permettant d’ouvrir des écoles privées, l’Église catholique pouvait largement empêcher l’Institution royale d’implanter des écoles parmi la population canadienne. De plus, le Conseil exécutif avait recommandé d’accorder des concessions foncières aux grammar schools et aux écoles paroissiales gratuites, ou de leur donner d’autres moyens de financement, mais rien ne fut fait dans ce sens pendant de nombreuses années, ce qui retarda l’ouverture des écoles [V. Joseph Langley Mills].

Au terme d’une douzaine d’années dans le Bas-Canada, Mountain avait plusieurs raisons de projeter un voyage en Angleterre. Depuis la fin de 1800, ses fils Jacob Henry Brooke et George Jehoshaphat* avaient comme précepteur Matthew Smithers Feilde, à Québec, mais il fallait maintenant leur permettre de poursuivre leurs études. Plus encore, cependant, l’évêque doutait de son propre avenir et était déçu de ne pas avoir obtenu un statut officiel pour son Église. Trois voies semblaient s’offrir à lui : être nommé à un évêché anglais, prendre une retraite partielle moyennant pension et cure dans la campagne anglaise ou encore faire améliorer sa position dans le Bas-Canada. L’évêque et sa famille s’embarquèrent pour l’Angleterre au début d’août 1805 et arrivèrent avant la mi-septembre. Les garçons furent confiés au révérend Thomas Monro, à Little Easton, auprès de qui ils étudièrent jusqu’au moment où ils réussirent leurs examens d’entrée à l’University of Cambridge.

En dépit de ses nombreux efforts, Mountain n’obtint ni translation, ni retraite partielle ; dès lors, il s’employa à promouvoir la reconnaissance de son Église comme Église établie. Le représentant de Mgr Plessis à Londres, François-Emmanuel Bourret, qui craignait l’influence de Mountain sur le gouvernement, écrivit à Plessis : « il a malheureusement cet avantage que lui donne la conformité des principes et des intérêts de sa religion ; ajoutez à cela sa présence, son air, ses manières gracieuses, sa qualité d’anglais, son titre, ses connaissances, ses protecteurs ». Pourtant, Mountain eut moins de succès que Bourret ne l’avait craint. Il avait demandé qu’on crée des paroisses, qu’on érige des rectories, qu’on accorde à l’Église le droit de délivrer les permis de mariage, qu’on verse des fonds pour terminer la cathédrale, qu’on dote celle-ci d’un chapitre et qu’on impose des restrictions à l’évêque catholique. Outre des promesses, il n’obtint qu’une augmentation de salaire pour six membres de son clergé et, pour lui-même, un supplément de £400 en lieu et place d’une résidence d’évêque. Le gouvernement se préoccupait bien plus de combattre Napoléon que de résoudre les problèmes de Mountain. De plus, ses pressions en faveur d’une limitation des pouvoirs de l’Église catholique indisposaient le cabinet, qui favorisait l’émancipation des catholiques en Irlande et avait tendance, disait Mountain, à « confondre » la situation irlandaise avec celle de la colonie. Les changements politiques engendrèrent d’interminables retards et la mort de Pitt en 1806 ébranla particulièrement bien des espoirs de l’évêque. Celui-ci rentra à Québec à l’été de 1808 ; Jean-Baptiste Lahaille*, du séminaire de Québec, rassura Plessis en lui disant que Mountain « n’ [était] pas trop écouté du ministère présent ».

Mountain se remit sans tarder aux affaires de son diocèse. En 1809, il entreprit une tournée épiscopale qui le mena jusqu’à Kingston mais, faute d’un moyen de transport, il ne put aller plus loin. Pendant son voyage de retour, il visita pour la première fois la seigneurie Saint-Armand et fut très heureux du travail missionnaire de Charles James Stewart*, qui s’y était établi en 1807. L’année suivante, en compagnie de son fils George Robert et de sa fille Eliza, il put avoir un navire à Kingston, mais fut repoussé par des vents contraires en vue d’York et du phare de Niagara (Niagara-on-the-Lake). Il fit sa sixième tournée en 1813 : ce fut la plus hasardeuse, car la guerre contre les États-Unis faisait rage. De Montréal à Kingston, son bateau fut escorté par des soldats ; puis on mit à sa disposition un canot conduit par dix Indiens, ce qui lui épargna les malaises qui l’assaillaient inévitablement à bord d’un bateau. À York, il vit pour la première fois la nouvelle église et confirma de nombreux baptisés préparés par le nouveau curé, Strachan. Il longea ensuite les rives du lac Ontario jusqu’à Kingston, où George Okill Stuart avait succédé à son père, John, puis redescendit le Saint-Laurent avec un équipage de Canadiens. Il ne put se rendre à Saint-Armand, parce que les Américains avaient envahi la région. Par contre, en mars 1814, il put franchir les 450 milles que représentait le trajet de Québec à cette seigneurie en passant par Montréal, et confirmer lors d’une même cérémonie des candidats de la mission de Stewart (qui comprenait alors deux églises) et de celle, voisine, de Dunham, desservie par Charles Caleb Cotton*. En 1816, Mountain fit un voyage de Montréal à Detroit dans un grand canot de la North West Company. Ce voyage, d’une durée de trois mois, lui apporta plus de satisfactions qu’il ne l’avait prévu car « voyager en canot [lui] permi[t] de voir beaucoup plus de pays et de gens qu’[il] ne l’aurai[t] pu autrement ». Sur le chemin du retour, il s’arrêta aux missions bas-canadiennes établies près de la baie Missisquoi puis se rendit dans la vallée de la rivière Saint-François en visitant les cantons de Stanstead, de Compton, de Hatley et de Melbourne.

Après 1808, des progrès considérables furent accomplis dans le diocèse, même si seulement quatre nouvelles missions ouvrirent avant 1816. Depuis le début du mandat de Mountain, la plupart des membres du clergé recevaient du gouvernement des appointements de £100 auxquels la Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts ajoutait £50. À compter de 1815, le Parlement alloua à la société, pour l’Amérique du Nord, une subvention annuelle qui lui permit de verser £200 par an à ses missionnaires. En insistant sur le fait que ses prêtres étaient insuffisamment payés, Mountain avait contribué à cette heureuse décision. Comme le diocèse avait grand besoin de prêtres et que l’Angleterre ne lui en envoyait guère, l’évêque obtint aussi de la société, à compter de 1815, une subvention annuelle de £200 pour qu’on puisse former des étudiants en théologie. Ces jeunes gens recevaient leur formation des membres les plus anciens du clergé, dont Strachan, qui avait proposé le plan. Ce système se révéla un succès et 14 étudiants reçurent une bourse de la Society for the Propagation of the Gospel avant 1825. Entre-temps, la gestion des réserves du clergé avait été améliorée grâce à la formation d’une société dans le Bas-Canada en 1816 et d’une autre dans le Haut-Canada trois ans plus tard. Dans le Haut-Canada, où les réserves étaient vastes, la société, sous l’habile direction de Strachan et le soutien du lieutenant-gouverneur Peregrine Maitland*, abattit une bonne somme de travail. Celle du Bas-Canada avait moins à faire, mais elle mena des recherches sur la durée des baux. Toutefois, pendant quelques années, il n’y eut dans aucune des deux provinces une augmentation marquée des revenus. En 1825, une proposition gouvernementale de vendre les terres était à l’étude.

Il y eut aussi des progrès dans le domaine éducatif. En 1813, James McGill* légua à l’Institution royale pour l’avancement des sciences une somme considérable pour la fondation d’une université qui porterait son nom. Pour satisfaire à certaines conditions du legs, les administrateurs de l’Institution royale, qui n’avait jamais été active depuis 1801, furent enfin nommés à la fin de 1818 ; Mountain était de leur nombre. Le 4 décembre 1819, l’évêque devint directeur de cet organisme et, sans tarder, il affecta Joseph Langley Mills à l’administration en le nommant secrétaire. Mountain rédigea un projet en vue de la fondation de l’université ou du collège et contribua à obtenir une charte pour l’établissement en 1821. En 1816, des grammar schools, dont il avait proposé la création dès 1794, avaient enfin été ouvertes à Québec, à Montréal et à Kingston ; les instituteurs étaient des prêtres de son diocèse. Deux ans plus tard, un comité diocésain de la Society for Promoting Christian Knowledge, formé à Québec en 1818 sur l’initiative de Mountain, ouvrit à Québec et à Montréal une école élémentaire, l’École nationale. Ces écoles adoptèrent le programme de la National Society for Promoting the Education of the Poor in the Principles of the Established Church, fondée en Angleterre en 1811, et appliquèrent sa méthode d’enseignement, le système de Madras ou de Bell, selon laquelle les élèves plus avancés enseignaient à titre de moniteurs aux plus jeunes enfants. En encourageant l’instruction religieuse dans les paroisses, le comité diocésain de la Society for Promoting Christian Knowledge joua aussi un rôle de pionnier dans la formation des écoles du dimanche.

Entre-temps, Mountain incitait toujours les autorités coloniales et impériales à réduire l’autorité de l’évêque catholique et à prendre des mesures concrètes pour faire de l’Église d’Angleterre l’Église établie. De 1808 à 1811, il eut un interlocuteur favorable en la personne du gouverneur, sir James Henry Craig*, mais le ministère des Colonies tempéra l’enthousiasme de celui-ci. Par contre, son successeur, sir George Prevost*, chercha à se concilier les leaders canadiens, dont Mgr Plessis, avant et pendant la guerre contre les États-Unis. Comme la plupart des membres du parti des bureaucrates, Mountain désapprouvait tout à fait cette attitude : « [Mûs] par un vain espoir de conciliation et par une crainte illégitime d’offenser, nous leur [les Canadiens] avons tout donné », se plaignait-il à lord Bathurst, secrétaire d’État aux Colonies. Prevost, de son côté, remarquant que « le chef de [l’]Église a[vait] beaucoup plus d’inclination pour la politique que pour la théologie », informa sèchement Bathurst qu’en refusant de souscrire aux vues ecclésiastiques de Mountain, il avait « accru la disgrâce dans laquelle [il s]e trouvait] déjà face à [l’évêque] pour ne pas avoir abandonné l’administration civile à son jugement suprême ». Par suite de ce conflit, Mountain fut presque certainement l’un des instigateurs d’un complot qui naquit au Conseil exécutif et contribua à faire rappeler Prevost en 1815. Bathurst réprimanda sévèrement l’évêque en raison du rôle qu’il avait apparemment joué dans cette affaire.

Comme sa situation ne s’était pas améliorée le moins du monde, Mountain retourna en Angleterre en 1816. Il tenta de nouveau de démissionner ou d’obtenir une translation mais, encore une fois, il échoua. Il ne parvint même pas à persuader le gouvernement de reconnaître officiellement l’Église d’Angleterre comme l’Église établie au Canada. Même si la guerre était terminée, le gouvernement souhaitait avant tout maintenir la paix sociale et politique dans le Haut et le Bas-Canada et non adopter des mesures susceptibles de créer des conflits. Les relations de Mountain avec Bathurst, comme avec ses prédécesseurs, étaient difficiles. Le secrétaire d’État aux Colonies, tout en reconnaissant à l’évêque des « aptitudes remarquables », le trouvait rigide et « très porté à la dispute ». Mountain réussit tout de même à intéresser de nouveau le gouvernement à la création de paroisses et à l’établissement de rectories sur leur territoire. Dans cette campagne, il bénéficiait alors de l’aide d’un puissant comité de la Society for the Propagation of the Gospel. Le règlement de la question traîna encore mais, entre 1820 et 1823, 12 rectories de la couronne furent établis dans le Bas-Canada au moyen de lettres patentes. D’autre part, l’évêque parvint à faire changer le titre d’official que portaient ses assistants, George Okill Stuart à York et George Jehoshaphat Mountain à Québec, pour celui d’archidiacre, mais il ne put pas obtenir pour eux l’augmentation de salaire de £150 qu’il avait demandée.

Mountain rentra à Québec en 1819, reconnaissant presque avoir perdu sa bataille en faveur de l’établissement de son Église. Il savait qu’en insistant pour réduire l’influence de Plessis, qui avait gagné la confiance des autorités britanniques par sa loyauté durant la guerre de 1812, il s’était rendu suspect d’intolérance auprès du ministère des Colonies. Les limites qu’il souhaitait voir imposer à la tolérance du catholicisme étaient celles que définissaient en gros « les lois et la constitution du royaume » lesquelles, croyait-il, permettaient la « liberté du culte religieux dans les colonies », mais non pas « la promulgation des doctrines » ni l’application des « principes [catholiques] de gouvernement ecclésiastique ». Les autorités britanniques, cependant, négligeaient tranquillement bon nombre de ces restrictions.

Dans l’ensemble, les relations de Mountain avec la hiérarchie catholique étaient courtoises. À son arrivée en 1793, Mgr Briand, âgé et à la retraite, l’avait accueilli par des mots de bienvenue et par un baiser sur chaque joue, comme le voulait la coutume gauloise. Plessis disait de ses rapports avec Mountain qu’ils étaient « non d’intimité, mais d’honnêteté réciproque ». Toutefois, en raison de ses efforts vigoureux et déclarés pour la promotion de son Église, Mountain fut pendant longtemps un sujet d’appréhension pour la hiérarchie catholique. Mais après l’échec de son dernier voyage en Angleterre, celle-ci le vit sous un jour différent. Peu après la mort de Mountain, le successeur de Plessis, Bernard-Claude Panet, écrirait : « Le vieil Évêque était ce qui nous fallait, puisqu’il devait y en avoir un, car sur ses vieux jours il était bien tranquille & ne cherchait guère à faire des prosélytes & ce qui est encore mieux il ne se mêlait plus des affaires et n’avait presque plus de crédit. »

Par ailleurs, Mountain était devenu de plus en plus conscient de la menace que les autres confessions protestantes, et surtout l’Église d’Écosse, représentaient pour la reconnaissance de son Église comme Église établie. C’est pour protéger ce principe qui lui était cher qu’il avait fait poursuivre en 1803–1804 Clark Bentom*, ministre indépendant qui tenait des registres paroissiaux. Dans les cercles anglicans et certains cercles gouvernementaux, on estimait que seules l’Église anglicane et l’Église catholique avaient le droit de tenir pareils registres, ce que confirma le tribunal. Tout comme les catholiques, avançait Mountain, les protestants « qui choisiss[aient] de ne pas se conformer [à la religion officielle] perd[aient] peut-être certains avantages civils, mais ne perd[aient] pas pour autant la moindre parcelle du droit d’exercer publiquement leur culte ».

Comme Mountain envisageait les autres confessions dans une perspective institutionnelle – il opposait les Églises aux Églises et non les articles de foi aux articles de foi –, il était-peu enclin à favoriser le prosélytisme et, sur ce point, rapportait le voyageur John Cosens Ogden, « sa modération et sa discrétion [étaient] très acceptables pour toutes les parties ». La manière dont il réagissait au prosélytisme des autres montrait cependant qu’il considérait son Église comme une Église d’État ; en 1813, par exemple, il suggéra que le prêtre catholique Charles French soit jugé pour haute trahison parce qu’il avait tenté de convertir des anglicans. Mountain était conscient de ne pas envisager les relations avec les non-anglicans de la même manière que ses contemporains. À un ami intime, James Irvine, il écrivit que l’époque était « si fortement marquée par un esprit illimité de conciliation et un désir désordonné de vanter la largeur de vues » qu’il en venait à craindre d’être accusé « de la plus grande bigoterie et de la pire étroitesse d’esprit ».

La dernière tournée de Mountain, entreprise en juin 1820, le mena d’abord à Montréal, à Kingston, à York, au fort Erie [Fort Erie], à Amherstburg et à Detroit. Pendant son voyage de retour, il conféra le sacrement de la confirmation dans la salle du conseil des Indiens au fort George (Niagara-on-the-Lake) car l’église, endommagée durant la guerre, n’avait pas été entièrement restaurée ; il le fit aussi dans une école de Grimsby et dans une église pluriconfessionnelle du canton de Barton. Après avoir rendu visite à son clergé à York, il se rendit à Hamilton (Cobourg), à Ernestown et à Kingston, donna la confirmation dans le palais de justice de Brockville, fit un détour difficile pour célébrer un office dans une école de Perth puis descendit le Saint-Laurent jusqu’à Cornwall. Il avait visité 14 missions dans le Haut-Canada. Dans le Bas-Canada, il se rendit à St Andrews (Saint-André-Est) et, à Montréal, devant 14 prêtres, il prononça une allocution dans laquelle il leur fit part de ses recommandations. Il n’alla dans les dix autres missions qu’en février et mars 1821. La seule partie de son vaste diocèse qu’il ne vit pas fut la Gaspésie, où deux missions avaient été établies. George Jehoshaphat Mountain s’y rendit en 1824.

Après les guerres napoléoniennes, la population du Haut et du Bas-Canada s’accrut, ce qui provoqua une rapide expansion de l’Église d’Angleterre. Durant la dernière décennie de l’épiscopat de Mountain, 35 nouvelles missions furent fondées, dont 19 dans le Haut-Canada. Dans les deux provinces, Charles James Stewart contribua plus que tout autre à organiser les missions et à amasser des fonds pour la construction d’églises. Les appointements modestes mais sûrs, tout comme les bourses de la Society for the Propagation of the Gospel, encourageaient les jeunes gens à se préparer au sacerdoce et attiraient des prêtres d’Angleterre. Parmi ceux qui se joignirent au clergé à l’époque, il y eut Samuel Simpson Wood*, James Reid et trois couples de frères, Joseph* et William Abbott, Alexander Neil* et John* Bethune, Ralph* et William Leeming. Outre son frère Jehosaphat, son neveu Salter Jehosaphat et son fils George Jehoshaphat qui l’assistait avec constance dans tous les aspects de la vie diocésaine, le seul membre du clergé avec qui l’évêque avait des liens étroits était John Stuart. Fait significatif, c’est le fils de l’ancien missionnaire, George Okill Stuart, qui, dans une adresse prononcée à l’intention de Mountain en juillet 1820 à York, rappela certaines occasions où ils avaient vu « le prélat parler par la bouche de l’ami ».

Mountain était un homme imposant. En 1820, voyant l’évêque pour la première fois, un membre de son clergé avoua avoir été « saisi d’admiration devant un exemple aussi parfait de la forme humaine ». Il poursuivait ainsi sa description : « droit, mesurant plus de six pieds, un visage que l’on pourrait qualifier de beau, l’œil doux mais pénétrant, les traits bien dessinés et l’expression bienveillante, les membres bien proportionnés, un corps d’une symétrie complète ». Mountain avait alors 70 ans. Avant de rencontrer l’évêque, le gouverneur, lord Dalhousie [Ramsay*], avait entendu dire que c’était « un homme intelligent, aux manières aimables, mais un prédicateur paresseux, très hautain et arrogant en société ». Quand Dalhousie entendit Mountain prononcer un sermon qui lui plut, en 1820, il décrivit ce « beau vieux gentleman » comme « un ecclésiastique d’une grande dignité, aux talents remarquables ». Grâce à ses antécédents et à sa formation, Mountain était très à l’aise en société. Quant à sa femme, Elizabeth, John Strachan notait qu’elle avait « des manières agréables et accueillantes, [pratiquait] la religion avec sincérité, zèle et joie, et [faisait montre] d’une charité illimitée, sans égard à la secte ou à la nation ». Les lettres qu’elle écrivit à Elizabeth Pretyman Tomline de 1793 à 1810 révèlent beaucoup de choses sur la vie de la famille, les soins qu’elle prodiguait à ses enfants et les fréquentes maladies de l’évêque. Elle y apparaît comme une femme toujours attentive envers son mari et compatissant aux difficultés qui l’assaillaient.

Jacob Mountain mourut le 16 juin 1825 à Québec et fut inhumé sous le chœur de la cathédrale qu’il avait fait construire. Jamais il n’avait pu oublier entièrement ses origines et la formation qu’il avait reçue en Angleterre. Ainsi en 1823, alors qu’il était évêque de Québec depuis près de 30 ans, il avait parlé de sa « longue expatriation » et, à de nombreuses reprises, il avait tenté d’y mettre fin. Son objectif n’avait pas tant été d’adapter l’Église d’Angleterre au contexte particulier du Bas et du Haut-Canada que de recréer dans les colonies la même vie religieuse que dans son pays natal, et surtout de conformer les relations entre les Églises et l’État au modèle anglais. C’était là un but inaccessible, étant donné la situation du Canada entre 1793 et 1825. Même si Dalhousie, qui était un presbytérien écossais, reconnaissait les talents de prédicateur de Mountain, il estimait que l’évêque allait « trop loin dans l’imposition des principes de la high church à une Église coloniale », tandis que Strachan croyait que « ses habitudes et ses manières convenaient mieux à un évêque anglais qu’à l’évêque missionnaire du Canada ». Mountain accordait à la situation, au rang et au prestige, tant institutionnels que personnels, une importance qu’ils ne méritaient peut-être pas dans le contexte nord-américain. Les membres de son clergé, qui avaient pour la plupart été envoyés de Grande-Bretagne par la Society for the Propagation of the Gospel, ne furent jamais assez nombreux pour exercer efficacement leur ministère dans toutes les régions de leurs vastes missions. De plus, ils n’avaient pas tous la même compétence. Certains, fermement attachés aux rubriques anglicanes, ne parvinrent pas à attirer à leurs offices les colons qui n’éprouvaient pas un solide sentiment d’appartenance à l’Église d’Angleterre. D’autres, à cause de leur peur de l’« enthousiasme » religieux, peur que partageait l’évêque, ne répondaient pas entièrement aux besoins émotifs d’une société pionnière. En matière de conduite et de spiritualité, Mountain fixait aux membres de son clergé des idéaux élevés ; il les défendait dans sa correspondance officielle et, au besoin, les réprimandait dans le privé, ou leur imposait des mesures disciplinaires. Malgré ses faiblesses, Mountain accomplit une grande œuvre comme premier évêque ; même Strachan, reconnaissant les difficultés auxquelles il avait eu à faire face, l’admettait. Il ne parvint pas à réaliser certains de ses rêves et mourut avant que d’autres aient pris corps mais, au cours de son long épiscopat, il mérita sans conteste le titre qui apparaît dans son épitaphe : « Fondateur de l’Église d’Angleterre dans les Canadas ».

Jacob Mountain est l’auteur de : Poetical reveries (Londres, 1777 ; 2e éd., 1977) ; A sermon preached at Quebec on Thursday, January 10th, 1799, being the day appointed for a general thanksgiving ; together with the form of a prayer drawn up upon the occasion (Québec, 1799) ; A charge delivered to the clergy of the diocese of Quebec in August 1803 (Québec, 1803) ; The Holy Communion : a sermon preached in the cathedral of Quebec in the year 1804 ([Québec, 1804]) ; A sermon preached at the anniversary of the Royal Humane Society in Christ Church, Surrey, on Sunday, the 28th of March, 1819 (Londres, 1819) ; et A charge delivered to the clergy of the diocese of Quebec in the year 1820 (Québec, 1820). Un journal de visite pastorale de Mountain a été édité par Arthur Reading Kelley et publié dans ANQ Rapport, 1959–1960 : 121–165, sous le titre de « From Quebec to Niagara in 1794 ; a diary of Bishop Jacob Mountain ».

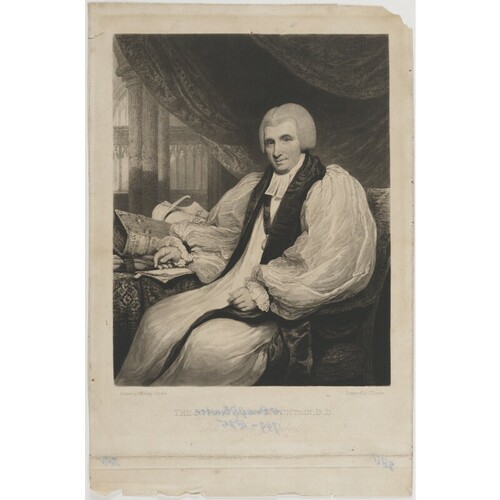

Il existe un portrait de Mountain, peint en 1778 par John Downman, reproduit dans l’Archiviste (Ottawa), 12, no 1 (janv.–févr. 1985) : 19, dont l’original se trouve aux APC. Un autre portrait de Mountain par Henry Edridge constitue le frontispice de l’ouvrage de Millman, Jacob Mountain.

APC, MG 17, B1, C/CAN/Que., IV/32 (mfm) ; RG 7, G1, 1–14 ; G15A ; G15C.— EEC-Q, 1–2 ; 16–24 ; 72–90 ; 106–110 ; 118 ; 123.— EEC, Diocese of Montreal Arch. (Montréal), file C-11 ; Diocese of Ont. Arch. (Kingston), Group 11, John Stuart papers.— MTL, John Strachan papers.— Norfolk Record Office (Norfolk, Angl.), T169A (copies à l’EEC, General Synod Arch., Toronto).— PRO, CO 42/94–175.— Suffolk Record Office (Ipswich, Angl.), HA 119, 503/5 ; 540/1–5.— USPG, Journal of SPG, 26–36.— Corr. of Hon. Peter Russell (Cruikshank et Hunter).— Corr. of Lieut. Governor Simcoe (Cruikshank).— John Strachan, A sermon, preached at York, Upper Canada, third of July 1825, on the death of the late lord bishop of Quebec (Kingston, 1826).— Alumni Cantabrigienses [...], John et J. A. Venn, compil. (2 part. en 10 vol., Cambridge, Angl., 1922–1954).— Biographical history of Gonville and Caius College [...], John Venn et al., compil. (5 vol., [Cambridge], 1897–1948), 2.— A. R. Kelley, « Jacob Mountain, first lord bishop of Quebec : a summary of his correspondence and of papers related thereto for the years 1793 to 1799 [...] », ANQ Rapport, 1942–1943 : 177–260.— Philip Carrington, The Anglican Church in Canada ; a history (Toronto, 1963).— Christie, Hist. of L.C.— Ernest Hawkins, Annals of the diocese of Quebec (Londres, 1849) ; Annals of the diocese of Toronto (Londres, 1848).— Lambert, « Joseph-Octave Plessis ».— Cyrus Macmillan, McGill and its story, 1821–1921 (Londres et Toronto, 1921).— T. R. Millman, A sketch of the life and work of the Right Reverend Jacob Mountain, D.D., first lord bishop of Quebec : a sermon preached on Sunday, October 31, 1943 in the Cathedral of the Holy Trinity [...] ([Québec, 1943]).— A. S. H. Mountain, Memoirs and letters of the late Colonel Armine S. H. Mountain, C.B., aide de camp to the queen and adjutant general of her majesty’s forces in India, [C. A. Dundal] e A. S. H. Mountain, édit. (Londres, 1857).— A. W. Mountain, A memoir of George Jehoshaphat Mountain, D.D., D.C.L., late bishop of Quebec [...] (Londres et Montréal, 1866).— Pascoe, S. P. G.— Henry Roe, Story of the first hundred years of the diocese of Quebec [...] (Québec, 1893).— [Frederic Rogers] baron Blachford, Some account of the legal development of the colonial episcopate (Londres, 1883).— « Memoir of the late bishop of Quebec », Christian Sentinel and Anglo-Canadian Churchman’s Magazine (Montréal), 1 (1827) : 5–17.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Thomas R. Millman, « MOUNTAIN, JACOB », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/mountain_jacob_6F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/mountain_jacob_6F.html |

| Auteur de l'article: | Thomas R. Millman |

| Titre de l'article: | MOUNTAIN, JACOB |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1987 |

| Année de la révision: | 1987 |

| Date de consultation: | 2 janv. 2026 |