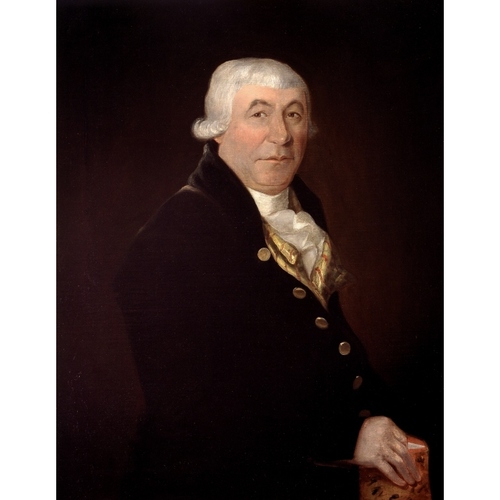

Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

McGILL, JAMES, marchand, fonctionnaire, homme politique, propriétaire foncier, officier de milice et philanthrope, né le 6 octobre 1744 et baptisé le 14 du même mois à Glasgow, Écosse, deuxième enfant et fils aîné de James McGill et de Margaret Gibson ; le 2 décembre 1776, il épousa à Montréal Charlotte Guillimin, veuve d’Amable Trottier Desrivières ; décédé le 19 décembre 1813 dans cette même ville.

Marchand venu d’Écosse

La famille McGill, probablement originaire de l’Ayrshire, résidait à Glasgow depuis deux générations quand James naquit. C’était une famille de ferronniers qui furent membres de la corporation des marteleurs et qui jouissaient du droit de cité depuis 1715. Ils s’enrichirent, en même temps que Glasgow, après que les marchés des colonies anglaises furent devenus accessibles aux commerçants écossais par suite de l’union de 1707 entre l’Angleterre et l’Écosse. Au moment de l’inscription de James à la University of Glasgow, en 1756, son père était désigné comme marchand. Les McGill étaient passés du rang d’artisans à celui de commerçants.

On ignore quand et dans quelles circonstances James McGill quitta son pays. En 1766, il se trouvait à Montréal, en route vers les pays d’en haut à titre de « représentant » du marchand de Québec William Grant (1744–1805). McGill passa probablement l’hiver à la baie des Puants (baie Green, lac Michigan) puisque, en juin et juillet 1767, il surveillait le départ des canots à Michillimakinac (Mackinaw City, Michigan). En 1770, il se trouvait à Montréal mais, en 1771 et 1772, il était de nouveau dans les pays d’en haut, près de Fond du Lac (Superior, Wisconsin). Comme d’autres trafiquants de fourrures qui exploitaient les ressources de l’arrière-pays au sud des Grands Lacs, McGill mena de front plusieurs entreprises en collaboration avec différents associés. Dès 1767, il avait entrepris de commercer pour son propre compte en se procurant des permis pour deux canots et des marchandises évaluées à £400. De plus, il se porta garant, pour la somme de £2 400, de quatre trafiquants, dont Charles-Jean-Baptiste Chaboillez, vétéran de la traite dans le Sud-Ouest. En 1769, la longue association entre James McGill et Isaac Todd avait débuté ; McGill s’associa également à son frère John McGill vers 1770. John Askin, de Michillimakinac, puis de Detroit, était le représentant ou le « transitaire » de McGill plutôt que son associé.

En « résidence permanente » à Montréal à partir de 1775, McGill adapta la tradition urbaine de sa famille à la vie au Canada. La Brickwood, Pattle and Company, de Londres, lui fournissait les marchandises qu’il distribuait ensuite entre des trafiquants qui commerçaient avec des membres de Premières Nations. Comme McGill était un membre peu important au sein du groupe de marchands anglo-américains, il est possible qu’il ait cru opportun d’adopter les opinions politiques de celui-ci ; une fois en 1770 et deux fois en 1774, il avait signé des pétitions demandant « une assemblée générale ». L’absence de son nom sur une pétition dénonçant l’Acte de Québec de 1774 laisse peut-être supposer une amélioration de sa condition qui lui permit d’agir à sa guise. Il se signala lors de l’occupation de Montréal par les troupes du Congrès continental de novembre 1775 à mai 1776 ; il avait fait partie du groupe qui avait négocié la capitulation de la ville [V. Richard Montgomery*]. Cependant, il n’eut aucun rapport avec les rebelles, et sa maison devint un lieu de rassemblement des Loyalistes. Les rebelles vinrent piller ses caves : sa loyauté lui coûta alors 14 pièces de rhum. Il décrivit les pilleurs comme de « malheureuses gens » et ajouta : « beaucoup de nos rebelles de Montréal [se sont enfuis] avec les autres ».

Le 2 décembre 1776, le révérend David Chabrand* Delisle, premier ministre anglican de Montréal, célébra le mariage de McGill avec la veuve Charlotte Trottier Desrivières, née Guillimin. McGill recueillit les deux fils toujours en vie issus du premier mariage de Charlotte. L’aîné, François*, allait devenir l’associé de McGill et son principal héritier. Le cadet, Thomas-Hippolyte, achètera avec l’aide de son beau-père une commission d’officier dans les Royal Americans (60e d’infanterie). Son fils, James McGill Desrivières, sera l’objet de beaucoup de sollicitude à la fin de la vie de McGill. Ce dernier aimait les enfants et il semble avoir été particulièrement attiré vers celui qui portait son nom. Les années 1775–1776 furent décisives pour la carrière de McGill : son mariage l’introduisit dans la grande famille de sa femme, ce qui stabilisa sa situation de marchand. Sa position politique était inattaquable. Peu après son mariage, McGill fit l’acquisition de la très belle maison Bécancour, entre les rues Notre-Dame et Saint-Paul, près du château Ramezay. Cette maison avait appartenu à Thomas Walker*, l’un des chefs « rebelles de Montréal ».

Bien ancré à Montréal

McGill reçut sa première charge publique, celle de juge de paix, en 1776. On renouvela son mandat périodiquement, et c’est ainsi qu’il fut initié au gouvernement de Montréal, une fonction réservée aux juges de paix jusqu’en 1833. McGill occupa dix postes en tout, dont quatre importants. En 1788 et 1789, il siégea à une commission d’enquête chargée d’examiner les prétentions de lord Amherst* sur les biens des jésuites (les dotations à des fins d’enseignement étant considérées par beaucoup comme la meilleure façon d’utiliser les bénéfices provenant de ces biens). En 1798, il participa, avec Thomas Blackwood*, à l’établissement de la colonie royaliste française de Windham, dans le Haut-Canada. À compter de 1802, il supervisa, en compagnie de John Richardson* et de Jean-Marie Mondelêt*, la démolition des vieux murs de Montréal et l’élaboration de projets pour la rénovation, l’expansion et l’embellissement urbains. À partir de 1800, il avait surveillé la construction de la route à péage de Lachine, la première voie de communication moderne à l’ouest de la ville.

Les affaires de McGill prospéraient aussi. En 1775, en société avec Todd, Benjamin* et Joseph Frobisher, ainsi que Maurice-Régis Blondeau, il avait envoyé 12 canots à Grand Portage (près de Grand Portage, Minnesota), expédition qui « sembl[ait] marquer le commencement du commerce sur une grande échelle vers le Nord-Ouest [...] et celui de la Northwest Company », selon l’historien Harold Adams Innis*. Trois ans plus tard, McGill se trouvait lui-même à Grand Portage, probablement l’endroit le plus à l’ouest où il se rendit. Avec la formation d’une société à 16 actions en 1779, McGill et Todd comptaient parmi les plus importants actionnaires de la North West Company. Pourtant, le groupe de McGill se retira peu de temps après. Néanmoins, McGill continua à se porter garant de trafiquants qui partaient pour le Nord-Ouest. Grâce à leurs liens avec l’homme d’affaires londonien John Strettell, qui leur fournissait les marchandises nécessaires au commerce des fourrures, Todd et McGill réalisèrent alors d’importants profits. Les deux hommes se retirèrent dans « le pays de l’Ohio », la région en forme d’arc au sud des Grands Lacs. McGill constata, vers 1785, que cette région fournissait £100 000 des £180 000 provenant de la traite sur tout le territoire compris entre « l’embouchure de l’Ohio [... et] le lac Arabaska [Athabasca] ».

Les entrepôts de la rue Saint-Paul constituaient le cœur de l’empire de McGill. On exportait en Grande-Bretagne les fourrures en provenance de Detroit et de Michillimakinac. Certaines parvinrent à John Jacob Astor, de New York, par des moyens détournés. On soignait particulièrement les relations avec les fournisseurs de fourrures, en l’occurrence les Autochtones : on achetait des bijoux d’argent pour eux à Montréal. Le tabac, le sucre, la mélasse et le rhum étaient importés des Antilles, tandis que les articles de quincaillerie, les tissus, la poudre et les balles venaient de Grande-Bretagne. Le transport posait des problèmes : la prolongation, après 1783, d’une interdiction touchant le transport privé sur les Grands Lacs, laquelle avait été instaurée comme mesure de guerre en 1777, incita McGill à protester. Des opérations bancaires élémentaires étaient effectuées : escompte des billets, échange des devises étrangères et mise à couvert des pensions des Loyalistes et des immigrés français. McGill sut tirer parti des bonnes relations personnelles qu’il entretenait avec le gouverneur lord Dorchester [Guy Carleton] pour accaparer le marché d’approvisionnement de farine que représentaient les postes militaires des Grands Lacs.

En 1783, le traité de Paris, qui cédait le pays de l’Ohio aux États-Unis, causa beaucoup d’ennuis à McGill et à ses associés. Todd, qui se trouvait à Londres, protesta avec d’autres marchands. McGill, de son côté, réagit de façon contradictoire. En 1785, il menaça de garder ses marchandises à Montréal « s’il y avait la moindre possibilité » que la Grande-Bretagne se retirât des territoires cédés. Au même moment, il affirmait avec arrogance : « Je suis certain qu’il faudra beaucoup de temps avant qu’ils [les Américains] n’osent même toucher la plus petite partie de notre commerce. »

Dans la région menacée, Detroit était de toute première importance. Outre les avantages évidents de sa situation géographique, John Askin, l’un des plus anciens collègues de McGill, y avait établi sa résidence depuis 1780 ou 1781. Par suite d’une baisse des revenus qu’il tirait de la traite des fourrures et de ses vastes spéculations foncières, Askin contracta de lourdes dettes envers les associés de McGill. En résumé, ces derniers acceptèrent des terres au lieu des sommes qui leur étaient dues pour la traite et se trouvèrent, de ce fait, en difficulté avec la loi après 1796, lorsque Detroit passa aux États-Unis. En compensation, McGill obtint des terres du côté canadien de la rivière de Detroit, le long du lac Sainte-Claire, et ailleurs dans les comtés d’Essex et de Kent, dans le Haut-Canada.

Ces transactions foncières à Detroit, effectuées entre 1797 et 1805, marquèrent les débuts de McGill dans la spéculation systématique sur les terres. Ses acquisitions antérieures n’avaient pas été planifiées : une ferme à L’Assomption, dans le Bas-Canada, un lot de grève à William Henry (Sorel), des propriétés à Montréal, une distillerie et, probablement, Burnside, sa résidence d’été au pied du mont Royal. À partir de 1801, il fit l’acquisition de terres de façon méthodique : cette année-là, 10 000 acres dans le canton de Hunterstown et 32 400 acres dans le canton de Stanbridge. C’est à cette époque, semble-t-il, qu’il se porta acquéreur de terres dans le Haut-Canada, près de Kingston et d’York (Toronto).

Le statut social et la richesse de McGill pouvaient également être observés dans le fait qu’il réduisait en esclavage des personnes noires et autochtones ; il détenait plusieurs esclaves simultanément alors que les grands notables de la colonie n’en avaient généralement qu’un à leur service. Bien qu’il signa en 1787 un document réclamant l’abolition graduelle de l’esclavage, il achetait, possédait et vendait des esclaves et vota pour le maintien de la pratique à la chambre d’Assemblée du Bas-Canada en 1793, tout en profitant d’un commerce transatlantique qui s’appuyait sur l’esclavage. Plusieurs esclaves de McGill acquirent leur liberté au fil des années, certains recevant des sommes d’argent à sa mort et à celle de sa femme.

La carrière publique de McGill avait presque atteint son apogée à la fin des années 1780. En 1787, on le décrivait comme un « enragé de la milice », l’obtention de son grade de major l’ayant rendu euphorique ; en 1810, il deviendra colonel commandant du 1er bataillon de milice de la ville de Montréal. Son nom commença à figurer sur des pétitions déplorant « l’anarchie et la confusion » qui régnaient dans l’administration du droit civil. En 1794, il dénonça les troubles qui accompagnèrent l’incorporation de la milice à Montréal. Deux ans plus tôt, il avait été élu député de la circonscription de Montréal-Ouest à la chambre d’Assemblée établie par l’Acte constitutionnel. Sa candidature au poste de président, la dignité la plus élevée à l’Assemblée, constituait un hommage à sa connaissance approfondie des langues française et anglaise. En 1792, il fut nommé en outre au Conseil exécutif. Il ne se représenta pas comme candidat à l’Assemblée en 1796, mais il fut élu député de Montréal-Ouest en 1800, puis de Montréal-Est en 1804.

Vers la fin du xviiie siècle, de nouvelles figures s’étaient jointes au groupe d’affaires de McGill : François Desrivières, probablement en 1792, et Thomas Blackwood huit ans plus tard. Il est possible que ces nouveaux venus aient incité le groupe à se lancer dans de nouvelles entreprises. De 1792 à 1794 environ, la Todd, McGill and Company s’associa à la North West Company réorganisée. En 1796, McGill entreprit d’exporter du bois équarri. Il fit partie, avec Todd, d’un groupe qui planifia la fondation d’une banque en 1807 ; McGill prit aussi une part active à la construction de la route à péage de Lachine. Ses anciennes occupations n’en étaient pas négligées pour autant. En 1808, McGill participa au mouvement de protestation contre l’ingérence des États-Unis dans les expéditions des trafiquants de fourrures à Niagara (près de Youngstown, New York)

La carrière d’homme d’affaires de McGill illustre assez bien le développement économique du Bas-Canada à la fin du xviiie siècle. C’est en 1782 qu’il investit le plus dans la traite des fourrures, soit environ £26 000, la plus grosse somme à être placée dans la colonie. En 1790, son investissement était tombé à £10 000, le quatrième en importance cette année-là. En 1803, lord Selkirk [Douglas] constata que McGill s’était retiré de la traite des fourrures, mais qu’il restait actif dans « le commerce colonial courant ». Sa propriété de la rue Saint-Paul fut vendue cinq ans plus tard et, en 1810, les affaires de la James and Andrew McGill and Company, qui avait succédé à la Todd, McGill and Company en 1797, furent liquidées. De nouveaux intérêts – « le commerce colonial courant », la spéculation sur les terres et autres occupations – avaient remplacé la traite des fourrures. C’est ainsi que, dans un contexte économique en voie de transformation, James McGill et les autres marchands de son époque assurèrent à Montréal sa suprématie de métropole.

Philanthropie

McGill rédigea son testament en janvier 1811, alarmé, peut-être, par des décès dans sa famille : ceux de ses frères John et Andrew, en 1797 et 1805, puis celui de sa sœur Isobel, probablement en 1808. L’essentiel de son avoir était constitué de biens immobiliers dans le Haut et le Bas-Canada, et d’investissements au Royaume-Uni, la nature et la valeur de ces derniers n’étant pas précisées. Il détenait aussi de nombreuses hypothèques. Les principaux bénéficiaires étaient sa femme et son fils François, ainsi que James McGill Desrivières. Les vieux amis (même l’assommant Askin) ne furent pas oubliés ; il en fut de même pour les pauvres de Montréal, l’Hôtel-Dieu, les Sœurs de la charité de l’Hôpital Général de Montréal, l’Hôpital Général de Québec et deux œuvres de bienfaisance de Glasgow. Alexander Henry* déplora le fait que la fortune de McGill fût allée « à des étrangers [... et] aux enfants de sa femme ; Mme McGill pourra[it] vivre à l’aise, mais le jeune Desrivières touchera[it] £60 000 ».

McGill laissa aussi £10 000 et le domaine de Burnside, d’environ 46 acres, pour la dotation d’un collège ou d’une université, en précisant que le collège, ou l’un des collèges de l’université, devrait porter son nom. L’Institution royale pour l’avancement des sciences, l’organisme du gouvernement du Bas-Canada chargé des écoles, devait ouvrir le collège ou l’université sur l’emplacement de Burnside avant de pouvoir toucher le legs. La charte fut obtenue en 1821 seulement, et il fallut attendre jusqu’en 1829 pour que l’enseignement commençât dans ce qui deviendrait la McGill University. McGill n’était pas un théoricien de l’éducation ; il s’intéressait plutôt aux « dotations, etc. », selon les mots du révérend John Strachan*. Ce dernier encouragea certainement la donation. Il s’était joint au cercle des McGill en épousant Ann Wood, veuve d’Andrew McGill, en 1808. La formulation même du legs fut sans doute inspirée à McGill par son expérience comme membre de la commission d’enquête sur les biens des jésuites, quelque 25 ans plus tôt.

Les 18 derniers mois de la vie de McGill furent assombris par la guerre de 1812. En février de cette année-là, il avertit le gouverneur George Prevost de la crise qui se préparait, probablement en se fondant sur les dires d’Astor, et, le 24 juin, il communiqua la nouvelle de la déclaration de guerre. McGill ne fit pas campagne, mais comme il était l’officier de milice le plus ancien à Montréal, avec le grade de colonel, il assuma de lourdes fonctions à l’état-major. Les troubles qui accompagnèrent quelques-unes des premières levées de milice le préoccupèrent au plus haut point. Ses responsabilités civiles augmentèrent aussi : en 1813, il devint président intérimaire du Conseil exécutif. On recommanda sa nomination comme membre du Conseil législatif, mais il mourut avant que celle-ci ne prît effet.

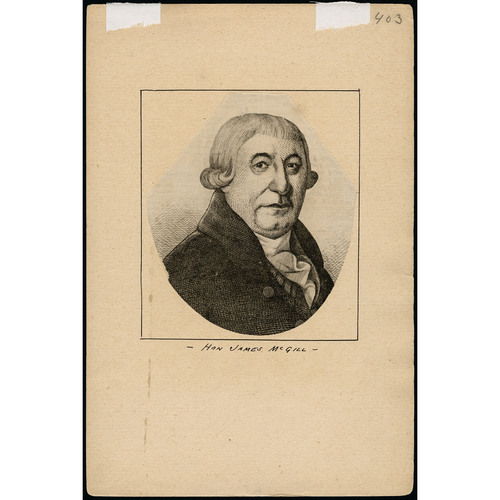

La mort de McGill arriva subitement : « une demi-heure [avant] de mourir, il ne se doutait de rien ». Celle-ci survint le 19 décembre 1813 ; il fut inhumé deux jours plus tard dans le cimetière protestant (square Dufferin). En 1875, son corps fut transporté sur le terrain de l’université pour y être inhumé de nouveau. Ses contemporains le « considéraient comme l’homme le plus riche de Montréal et [... comme celui qui pouvait] disposer de plus d’argent liquide que quiconque ». Ils avaient de l’admiration pour « les postes élevés » auxquels il était parvenu et avaient du plaisir à entendre sa « voix sonore » quand il interprétait des chansons de voyageurs aux joviales rencontres du Beaver Club. Les portraits qu’on possède de lui présentent cependant un personnage moins impressionnant. Une miniature datant à peu près de 1790 montre un McGill dans la fleur de l’âge. Le tableau de Louis Dulongpré*, datant seulement d’une quinzaine d’années plus tard, révèle les premiers signes de la détérioration de sa santé.

James McGill était un homme du xviiie siècle. Sa conception de l’économie appartenait à l’époque d’avant Adam Smith. Ses associations, la forme la plus complexe d’organisation commerciale qu’il connaissait, étaient formées avec des parents ou des amis intimes. Il partageait la tolérance du Siècle des lumières à l’égard des divergences d’opinion religieuse : né dans l’Église d’Écosse, il mourut anglican et, dans l’entre-deux, il épousa une catholique. Il apporta son soutien à la fois aux Églises presbytérienne et anglicane de Montréal. En 1805, il devint membre du comité pour l’édification de la Christ Church, qui était encore en construction quand il mourut en 1813. Son soutien aux causes de l’Église catholique apparaît clairement dans son testament. McGill était très attaché à sa ville. Il quitta Montréal seulement pour affaires et ne fit pas de voyage sentimental en Écosse. En faisant don, avec le sens pratique qui le caractérisait, d’un terrain et d’une somme d’argent qui servirait à créer une fondation, McGill laissa à Montréal son principal héritage, une université.

Les études suivantes, présentées en ordre chronologique, fournissent de l’information pertinente sur James McGill. L’article de John William Dawson*, « James McGill and the origin of his university », New Dominion Monthly (Montréal), mars 1870 : 37–40, est une amplification de « James McGill and the University of McGill College, Montreal », article que Dawson publia dans Barnard’s American Journal of Education (Hartford, Conn.), 13 (1863) : 188–199. Dans son article de 1870, Dawson intégra les réminiscences de William Henderson qui, jeune homme, avait rencontré McGill. L’article fut réimprimé dans Dawson, Educational lectures, addresses &c. [...] ([Montréal, 1855–1895]). Cyrus Macmillan, McGill and its story, 1821–1891 (Londres et Toronto, 1921), contient une brève esquisse biographique. Francis-Joseph Audet* et Édouard Fabre-Surveyer ont rédigé une biographie de McGill dans leur série d’articles intitulés « les Députés au premier Parl. du B.-C. », parus dans la Presse à la fin des années 1920 ; la notice sur McGill parut le 17 déc. 1927. Les biographies furent publiées à nouveau par Audet, avec de précieuses notes de Gérard Malchelosse*, sous le titre les Députés de Montréal. En 1930, Maysie Steel MacSporran présenta sa thèse de m.a., « James McGill : a critical biographical study », à la McGill Univ. La recherche s’avère très complète ; elle s’appuie sur des fonds d’archives des APC et de la Burton Hist. Coll. de la DPL. Cette thèse a été exploitée à fond pour la préparation de cette biographie. Un texte dactylographié non daté mais possiblement écrit dans les années 1960 se trouve aux McGill Univ. Arch. ; il s’agit de J. M. McGill, « The early history of James McGill, university founder », basé sur les archives municipales et judiciaires de Glasgow. Pour ce qui est de la phase écossaise de la carrière de McGill, J. M. McGill laisse peu de chose à ajouter. Enfin, Stanley Brice Frost a consacré un premier chapitre intéressant à McGill dans le premier volume de son ouvrage, McGill University : for the advancement of learning (1 vol. paru, Montréal, 1980– ). [j. i. c.]

ANQ-M, CE1-63, 2 déc. 1776, 21 déc. 1813 ; CN1-363, 2 déc. 1776.— ANQ-Q, CN1-16, 27 janv., 17 févr. 1809 ; CN1-26, 18 déc. 1801 ; CN1-145, 15 sept. 1801 ; CN1-262, 2 oct. 1801.— APC, MG 11, [CO 42] Q, 30 : 202–212 ; 71 : 221 ; 85 : 321–323 ; 119 : 3–5 ; RG 1, E1, 29–35 ; RG 4, B28, 115.— McGill Univ. Arch. (Montréal), James and Andrew McGill journal, 1798–1813 ; James McGill will.— McGill Univ. Libraries, Dept. of Rare Books and Special Coll.,

Bibliographie de la version modifiée :

National Records of Scotland (Édimbourg), OPR Births & Baptisms, Glasgow, 14 oct. 1744 : www.scotlandspeople.gov.uk (consulté le 17 juill. 2024).— H. W. Duckworth, « British capital in the fur trade : John Strettell and John Fraser », dans The fur trade revisited : selected papers of the sixth North American fur trade conference, Mackinac Island, Michigan, 1991, J. S. Brown et al., édit. (Mackinac Island, Mich., 1994) : 39–56.— S. B. Frost, James McGill of Montreal (Montréal et Kingston, Ontario, 1995).— Frank Mackey, l’Esclavage et les Noirs à Montréal, 1760–1840, Hélène Paré, trad. (Montréal, 2013).— Marcel Trudel, l’Esclavage au Canada français (Québec, 1960).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

John Irwin Cooper, « McGILL, JAMES », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 31 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/mcgill_james_5F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/mcgill_james_5F.html |

| Auteur de l'article: | John Irwin Cooper |

| Titre de l'article: | McGILL, JAMES |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1983 |

| Année de la révision: | 2025 |

| Date de consultation: | 31 déc. 2025 |