Provenance : Lien

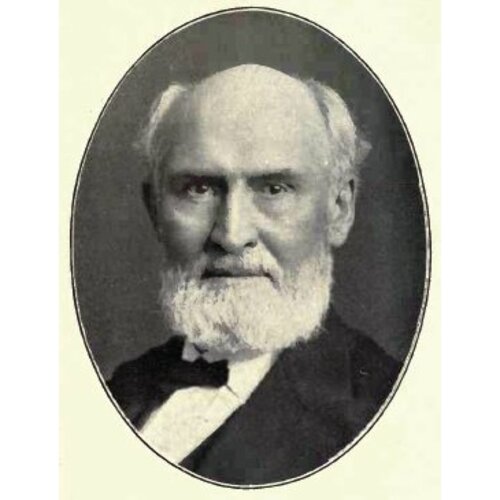

MACDONALD, sir WILLIAM CHRISTOPHER (jusqu’en 1898, il orthographia son nom de famille McDonald), marchand, fabricant de tabac et philanthrope, né le 10 février 1831 à Glenaladale, Île-du-Prince-Édouard, dernier fils de Donald McDonald* et d’Anna Matilda Brecken ; décédé célibataire le 9 juin 1917 à Montréal.

Le grand-père paternel de William Christopher Macdonald, John MacDonald* of Glenaladale, catholique, fut le dernier d’une lignée de lairds écossais à porter le titre de Glenaladale. En 1772, il emmena plus de 200 Highlanders à l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard), où il avait acheté 20 000 acres de terres agricoles. Son fils Donald, qui devint un propriétaire terrien très controversé et accéda au Conseil législatif, épousa Anna Matilda Brecken, fille d’un éminent propriétaire foncier protestant et sœur de John Brecken*.

Macdonald grandit donc dans une famille importante. Sa mère demeura protestante tandis que son père et les enfants, trois garçons et quatre filles, restèrent fidèles à la religion catholique. William Christopher fut acolyte ; peut-être son père espérait-il le voir opter pour le sacerdoce. Puis soudain, vers l’âge de 16 ans, il se détourna du catholicisme et, sans désavouer formellement le christianisme, se déclara libre de toute appartenance religieuse. On ignore le motif de cette volte-face – rébellion contre son père, aversion envers le rituel catholique ou quoi d’autre – mais, 50 ans plus tard, le sujet le bouleverserait encore. Son éloignement de la religion influa beaucoup sur ses attitudes et actions futures.

Macdonald ne s’entendait pas avec son père mais restait attaché à sa mère. Contrairement à ses frères John Archibald et Augustine Ralph, qui allèrent à l’alma mater de leur père, un établissement catholique, le Stonyhurst College en Angleterre, il fit ses études à la Central Academy de Charlottetown. À 16 ans, contre son gré semble-t-il, il fut placé en apprentissage chez un cousin du côté maternel qui tenait un magasin général à Charlottetown. Dès l’âge de 18 ans, il était commis avec son frère Augustine Ralph dans une maison de commerce de Boston, la George H. Gray and Company. Peu après, il se mit à son compte. En 1849, il demanda à son père de le soutenir financièrement, sans quoi il irait chercher de l’or en Californie. Il trouva le moyen de rassembler du capital, puisqu’en 1851 il convainquit son frère John Archibald d’abandonner l’agriculture pour tenir un magasin à Charlottetown ; lui-même s’occuperait des affaires du commerce à l’extérieur. Ambitieux, il annonça qu’il irait de l’avant tant que sa signature ne vaudrait pas « de l’OR partout où elle figurera[it] ». Cependant, les frères mirent fin à leur association après avoir perdu le plus gros d’une cargaison de marchandises d’une valeur de 6 700 $ dans le naufrage d’un navire.

Entre-temps, William Christopher et Augustine Ralph avaient quitté Boston pour New York, puis pour Montréal, où ils s’établirent en 1852 comme marchands d’huile – huile végétale, huile de poisson ou pétrole lampant, suppose-t-on. En 1854, leur père leur rendit visite. Impressionné, il écrivit à John Archibald que leur chiffre d’affaires annuel s’élevait à 40 000 £ et qu’ils calculaient pouvoir réaliser en cinq ans un bénéfice égal à la moitié de cette somme. Cependant, à peine William Christopher s’était-il réconcilié avec son père que celui-ci mourut du choléra.

En 1857, les frères McDonald figuraient dans l’annuaire de Montréal à titre d’importateurs et de marchands commissionnaires. Dès l’année suivante, ils étaient propriétaires de la McDonald Brothers and Company, « fabricants de tabac ». Ils achetaient du tabac en feuilles du Kentucky ou d’ailleurs, le séchaient et le traitaient pour en faire du tabac à chiquer ou à pipe. (La compagnie se lancerait dans la fabrication industrielle de cigarettes seulement en 1922, après la mort de William Christopher). Peu après 1866, la McDonald Brothers and Company fut liquidée et Macdonald commença de faire affaire sous son propre nom.

La première manufacture de tabac de Macdonald se trouvait dans la rue Water (rue de la Commune) à Montréal. Dès 1871, elle employait plus de 500 personnes. Comme dans d’autres fabriques du même genre, les femmes et les adolescents, mal payés, constituaient plus de la moitié de la main-d’œuvre et faisaient une bonne partie de l’écôtage, du triage et du séchage des plants. La popularité du produit de Macdonald reposait notamment sur une recette secrète (probablement à base de mélasse) pour sucrer le tabac à chiquer. Une petite étiquette en forme de cœur, faite d’étain pressé dans le tabac et portant la devise The tobacco with a heart (le tabac qui a du cœur), ornait les chiques. Même les trappeurs et les autochtones des régions éloignées connaissaient cette étiquette. Dans les années 1860 et 1870, Macdonald s’occupait activement de son entreprise. Bien qu’il ait désapprouvé l’usage du tabac, il s’enorgueillissait de pouvoir reconnaître une bonne feuille à l’odeur et au toucher. Macdonald profita de la guerre de Sécession, qui favorisa l’exportation et fit monter les prix ; peut-être s’accapara-t-il une bonne part de la récolte américaine. À la faveur de l’industrialisation, Montréal devint un centre de fabrication de tabac à pipe, de tabac à chiquer et de cigares. De même, les récoltes augmentèrent au Canada : au milieu du xixe siècle, le Québec y était le premier producteur de tabac (plus d’un million de livres en 1870–1871), alors que l’Ontario en produisait un peu moins de 400 000 livres.

En 1875, Macdonald bâtit dans l’est de Montréal une nouvelle usine de tabac, la plus grande au pays. La compagnie divulguait peu de renseignements ; Macdonald en était l’unique propriétaire et n’avait aucun compte à rendre à des actionnaires. Il la dirigeait avec une poignée d’assistants et maintenait les frais généraux au minimum ; ces méthodes lui garantissaient une bonne marge bénéficiaire. (En 1895, on le décrivit comme le plus gros contribuable du Canada.) Il gardait le rapport entre employés de bureau et ouvriers de la production à un niveau extrêmement bas, 1 à 200 peut-être. Il évitait la correspondance, la publicité et toutes les dépenses superflues. Les clients devaient payer leur dernière commande comptant ou avec un chèque certifié avant de pouvoir en placer une nouvelle. Ensuite, ils apportaient au bureau de la douane le bulletin de commande approuvé afin d’acquitter les frais, puis, une fois le bulletin dûment estampillé, allaient prendre livraison de la marchandise à l’entrepôt en douane de Macdonald. Ils devaient veiller eux-mêmes à faire transporter la marchandise jusqu’à leur commerce. Durant 40 ans, Macdonald occupa un petit bureau d’une simplicité notoire dans la rue Notre-Dame, à deux milles de son usine. En 1910, il s’installa dans un bureau situé au septième étage du Guardian Assurance Building, rue Saint-Jacques, et consentit à utiliser un ascenseur.

En février 1888, Macdonald et beaucoup d’autres fabricants et employés témoignèrent à Montréal devant la Commission royale d’enquête sur les relations entre le capital et le travail, qui examinait l’observance des lois sur les manufactures, le travail des femmes et des enfants, les conditions de travail, de sécurité et d’hygiène ainsi que les salaires. La fabrique de Macdonald était dirigée par un surintendant, Samuel William Wells, et une douzaine de contremaîtres. Elle comptait quelque 180 sous-traitants ou chefs d’équipe dont chacun pouvait recruter trois ou quatre ouvriers, souvent des femmes ou des enfants, à titre de « poupiers (stumpers), [d’]écôteurs et [de] recouvreurs ». En tout, Macdonald employait environ 1 100 ouvriers, dont un peu plus de la moitié étaient des femmes. Le témoignage et le rapport de la commission indiquent que les manufactures montréalaises de tabac, y compris celle de Macdonald, payaient à la pièce, imposaient des amendes pour de petites infractions comme flâner ou parler, et employaient bon nombre de garçons et de filles dont certains n’avaient pas l’âge légal. Macdonald déclara que ses subordonnés tentaient de respecter les règlements contre l’embauche de garçons de moins de 12 ans et de filles de moins de 14 ans, mais que les chefs d’équipe, les parents et les enfants eux-mêmes les trompaient souvent. Son usine était propre et respectable ; contrairement à certains cigariers, il n’avait pas à se défendre contre des accusations de manquer à l’hygiène ou de tolérer des cas d’immoralité ou des châtiments corporels. Les ouvriers travaillaient de 7 heures du matin à 6 heures du soir et avaient une heure pour dîner. Certains soirs, le service de l’expédition restait ouvert jusqu’à 9 ou 10 heures, mais aucun enfant n’y travaillait. Les amendes étaient perçues par les contremaîtres et remises au Montreal General Hospital à la fin de l’année. Conformément à une pratique qui reflétait la disponibilité saisonnière de main-d’œuvre, Macdonald réduisait les salaires en hiver et les augmentait au printemps. Selon leur productivité, les femmes et les filles gagnaient de 1,50 $ à 4,25 $ par semaine, les garçons de 1,50 $ à 5,50 $, les hommes de 6 $ à 8,50 $ et les chefs d’équipe de 5 $ à 15 $. La masse salariale atteignait 200 000 $ par an. Quand on lui demanda s’il avait envisagé des moyens de partager les bénéfices avec ses ouvriers, Macdonald répondit : « J’ai souhaité ardemment le faire, mais je ne peux voir comment on peut y arriver sans mettre en danger la sécurité du capitaliste. » II ajouta qu’il donnait parfois des primes et fit valoir que la faillite le guettait s’il payait de meilleurs salaires que ses concurrents. Il admit ne pas suivre les opérations courantes d’aussi près qu’il l’avait déjà fait, et dit aux commissaires de s’adresser au surintendant Wells pour avoir des détails sur la manufacture. Pour l’aspect commercial, il comptait beaucoup sur son directeur, David Stewart, qui avait commencé comme garçon de bureau en 1867 et était devenu son homme de confiance.

Le 25 avril 1895, un incendie de nature accidentelle détruisit les deux étages supérieurs de la manufacture de Macdonald, qui en comptait quatre. L’immeuble n’était pas assuré ; on estima les pertes à au moins 400 000 $. L’architecte, Alexander Cowper Hutchison, avait bâti en briques et en bois, selon les normes de ralentissement de la combustion, et avait aménagé une grande cage d’escalier dans la tour centrale pour qu’elle serve de sortie de secours. L’usine était alimentée en eau et pourvue d’un équipement de lutte contre les incendies. Bien que les superviseurs aient tenté de faire évacuer l’usine dans l’ordre, la panique s’installa et quatre ouvriers moururent. Le jury du coroner reprocha à la compagnie de s’être mal préparée. Macdonald dut affronter une poursuite en dommages intentée au civil par les parents d’une femme morte dans l’incendie. Le tribunal le condamna, jugeant que les superviseurs avaient attendu trop longtemps avant de donner l’alarme et avaient mal dirigé l’évacuation. Macdonald alla en appel. On ignore le résultat.

Il semble que, à compter des années 1880, Macdonald accorda du prix à son entreprise uniquement parce qu’elle lui rapportait une fortune qu’il pouvait affecter à la réalisation de plus nobles desseins. Sa main-d’œuvre, qui était urbaine, catholique et francophone, l’intéressait peu ; à cause de ses années à l’Île-du-Prince-Édouard, il avait plutôt des affinités avec les anglophones ruraux. De plus, il détestait le produit de sa compagnie. Les tourments que lui causait cette situation pourraient l’avoir incité à la philanthropie. Francis Charles St Barbe Harrison, directeur du Macdonald College, demanda un jour à voir la manufacture qui avait rendu possible l’ouverture du collège. Macdonald refusa en disant : « Je ne suis pas fier de mon commerce et ce sentiment, peut-être, est à l’origine de mes dons. »

Comme ses collègues marchands, Macdonald appartint au conseil d’aministration de quelques entreprises, notamment la Banque de Montréal (dont il était le principal actionnaire) et la Royal Trust Company. Vivement intéressé par les questions sociales, il fut membre du conseil d’administration du Montreal General Hospital, de la Citizens’ Association et de la Parks and Playgrounds Association of Montreal, membre du comité protestant du Conseil de l’Instruction publique, vice-président de l’Association ambulancière Saint-Jean et membre du conseil d’administration du Lady Stanley Institute d’Ottawa. Il était inscrit au Club Mont-Royal et au Club St James, mais les fréquentait peu.

Bien que Macdonald ait été un célibataire de belle apparence, on ne lui connaît aucune liaison. Jusqu’en 1869, il logea dans des hôtels, mais à l’âge de 37 ans, il décida de mener une vraie vie familiale. En août 1868, il invita sa mère et sa sœur Helen Jane (convertie au protestantisme) à venir habiter à Montréal avec lui. Tout en mentionnant l’avantage d’être ensemble, il leur promit le gaz, l’eau courante chaude et froide, des domestiques, des voitures et des traîneaux couverts et découverts ainsi que des églises à proximité. L’année suivante, tous trois s’installèrent dans une maison de ville de trois étages à la Prince of Wales Terrace. Signe du destin, ce lotissement, le plus moderne de Montréal, se trouvait presque à côté du McGill College, qui commençait à se distinguer sous la direction de John William Dawson*. Macdonald et Dawson étaient faits pour s’entendre : tous deux détestaient le catholicisme et favorisaient une approche pratique de la formation scientifique. Libre des ambitions dynastiques et des obligations mondaines des autres millionnaires de Montréal, et n’étant pas collectionneur d’art contrairement à eux, Macdonald trouva en McGill sa mission. On peut dire que, en transformant cette école de médecine attachée à un collège d’arts en une université de grande envergure particulièrement réputée en sciences, il lui insuffla une seconde vie. Son premier don, en 1869, s’élevait à 1 750 $ et servit à l’achat de matériel de biologie. En 1871, il versa 5 000 $ à la dotation générale. Dès lors, ses dons continuèrent, avec des affectations bien précises : des édifices entiers et leurs chaires de physique, de génie et de chimie, une multitude de livres pour la bibliothèque, dont bon nombre choisis un à un (10 000 en tout), des sommes substantielles pour d’autres facultés, dont les arts, le droit, l’éducation, la musique, l’architecture et, par testament, même la médecine, quoique de son vivant il ait laissé ce domaine à la générosité de lord Strathcona [Smith].

Grâce aux largesses de Macdonald, de beaux édifices en pierre grise conçus par Andrew Thomas Taylor* s’élevèrent sur le campus. Les pavillons Macdonald de physique, de génie et de chimie ouvrirent leurs portes dans les années 1890. En 1907, lorsque le pavillon de génie brûla, il en finança la reconstruction sans délai. Il forma pour chaque édifice un comité de gestion comprenant le recteur, l’économe et un autre membre du conseil d’administration, le chef du département et lui-même. Ces comités surveillaient les dépenses et Macdonald exigeait une comptabilité serrée. Il étudiait personnellement les problèmes de construction, montait sur des chaises pour inspecter les fuites d’eau dans les plafonds et parcourait des poutres au trot, suivi d’administrateurs nerveux. Lorsqu’il donnait des édifices, il fournissait aussi les fonds nécessaires à leur administration. Les réalisations d’Ernest Rutherford* et d’autres professeurs qui travaillaient dans ses laboratoires l’emplissaient de fierté.

Macdonald protégeait McGill. Il en assura l’expansion en donnant 25 acres de terrain sur les bas flancs du Mont-Royal, au-dessus de la ferme qui avait appartenu à James McGill*. Il empêcha un consortium de construire l’hôtel Ritz-Carlton sur le coin sud-ouest du campus en disant aux spéculateurs de lui vendre le terrain avec un profit de 500 $ sans quoi il les ruinerait tous, puis il céda le terrain à McGill. Il bâtit et meubla de façon splendide un immeuble qui abriterait l’association des étudiants de sexe masculin et qui fut inauguré en 1906. Son rival en philanthropie, lord Strathcona, avait déjà fait construire le Royal Victoria College pour les femmes. Les dons et legs de Macdonald à McGill dépassèrent les 13 millions de dollars, somme inégalée au Canada et ailleurs.

Outre McGill, Macdonald soutint un programme national de formation dans les milieux ruraux. Nostalgique de ses antécédents ruraux et dépité d’avoir dû interrompre ses études, il commença à s’intéresser à ce domaine à la fin des années 1880 et mit en œuvre plusieurs projets dans les deux décennies suivantes. Par des lectures, il apprit les succès du pionnier de l’éducation James Wilson Robertson*, membre du personnel de la ferme expérimentale centrale en banlieue d’Ottawa de 1890 à 1895 puis commissaire fédéral de l’industrie laitière et agricole. Robertson intéressa Macdonald à des projets d’amélioration des cultures et d’encouragement de la formation pratique – jardinage et menuiserie – dans les écoles élémentaires de milieu rural. Constitué en 1899, le Macdonald Manual Training Fund paierait durant trois ans (en versant 40 000 $ au moins une année) l’approvisionnement et la rémunération d’instituteurs spécialisés dans divers lieux de tout le Canada, à la condition que le programme continue ensuite grâce à des subventions locales et provinciales. En 1902, Macdonald finança une étude du système scolaire protestant de la province de Québec par le pédagogue écossais John Adams. L’étude déboucha notamment sur la constitution du Macdonald Rural Schools Fund, qui encouragerait la formation pratique dans les jardins scolaires et les ateliers de travaux manuels. Elle mena aussi à la création d’un fonds qui aiderait les petites écoles anglophones de milieu rural à se regrouper en des écoles centrales où la formation pratique ferait partie du programme régulier. Le Macdonald Consolidated Schools Project assurait l’argent nécessaire pour construire les nouvelles écoles et les administrer pendant trois ans, après quoi, présumait-on, les fonds viendraient d’autres sources. Ce plan fut adopté dans bien des coins du Canada. Dans les cinq provinces de l’Est, les écoles lancées grâce au fonds et d’autres écoles regroupées à une date aussi tardive que 1907 démontrèrent la valeur des réformes. Dans l’Ouest, Macdonald soutint des programmes semblables et finança en 1905 des projets de Henry Marshall Tory* qui déboucheraient sur la création de la University of Victoria et de la University of British Columbia.

L’œuvre d’Adelaide Sophia Hoodless [Hunter*] en Ontario retint également l’attention de Macdonald. Mme Hoodless avait commencé à promouvoir des cours d’économie domestique en 1894 par l’entremise de la Young Women’s Christian Association de Hamilton et, en 1896–1897, elle lança le mouvement des Women’s Institutes. En 1900, en grande partie grâce à ses efforts, l’Ontario Normal School of Domestic Science and Art fut établie à Hamilton. Trois ans plus tard, l’école s’intégra à l’Ontario Agricultural College de Guelph et, dotée d’un programme plus complet, fut rebaptisée Macdonald Institute of Home Economics. Macdonald finança la construction d’un édifice et d’une résidence d’étudiantes, le Macdonald Hall. Le gouvernement ontarien prit en charge l’administration des immeubles et la rémunération du corps enseignant.

Ces préliminaires inspirèrent à Macdonald sa grande expérience en éducation. Il conçut l’idée d’un collège où un enseignement pratique serait donné à des jeunes gens qui vivraient et travailleraient dans des communautés rurales anglophones de la province de Québec et d’autres régions de l’Est canadien. Comme il voulait un établissement rural autonome pour les futurs fermiers, leur femme et les enseignants de leurs enfants, il décida que le collège compterait trois sections : agriculture, économie domestique et formation des enseignants. Son intention était de le construire à Ormstown, au Québec, mais l’emplacement et le transport posaient des problèmes, si bien que son choix se porta plutôt sur Sainte-Anne-de-Bellevue, à l’extrémité ouest de l’île de Montréal. Macdonald voulait que le collège ne soit régi ni par le gouvernement ni par un autre établissement scolaire, mais en 1906, le recteur de McGill, William Peterson*, le convainquit d’en confier la gestion au conseil d’administration de l’université. Pour rendre le projet plus viable, l’université accepta de réinstaller la McGill Normal School sur l’emplacement du collège et de l’intégrer à celui-ci. Non seulement Macdonald finança-t-il la construction de tous les édifices (conçus par Hutchison et George W. Wood), mais il les dota d’un fonds d’immobilisations de 2 millions de dollars. À l’inauguration en 1907, le Macdonald College comptait 115 enseignants en formation, 62 élèves d’économie domestique et 38 élèves d’agriculture. Le personnel se composait de 37 membres et Robertson était directeur. Depuis ce temps, le collège est resté un élément fort de la McGill University. Macdonald y faisait souvent des visites d’inspection ; il allait même voir les poules pondre. Son entreprise fournissait régulièrement des cendres de tabac au collège pour la fertilisation ou pour des expériences sur les insecticides.

Des six frères et sœurs de Macdonald, seul John Archibald se maria : en 1866, à 40 ans, il épousa une jeune fille de 18 ans. Le couple eut neuf enfants. Macdonald paya la plus grande partie de leurs études ainsi que la construction d’une nouvelle maison et d’autres travaux à Glenaladale, le domaine familial à l’Île-du-Prince-Édouard. La mère de Macdonald mourut en 1877. Après la mort de sa sœur Helen Jane en 1889, l’aînée des nièces, Anna, vint tenir la maison pour lui. Le 29 novembre 1894, elle épousa un membre du clan Macdonald, Alain Chartier Macdonald, catholique comme elle. Comme ce mariage allait à l’encontre de ses vœux, Macdonald retira toute protection à la famille de son frère. Ses dons iraient ailleurs et, après sa mort, ses biens passeraient à des gens qui ne lui étaient pas apparentés. Selon ses domestiques, cette rupture lui causait tant de ressentiment et de chagrin qu’il ne cessait de marcher en long et en large dans la maison. Cinquante ans après, Anna confia à l’auteur John Ferguson Snell que son oncle ne lui avait jamais expliqué pourquoi il désapprouvait son mariage, sauf en disant : « Je ne le souhaite pas. » D’après Snell, Macdonald voyait dans cette union l’échec de son espoir d’arracher la famille de son frère au catholicisme. En fait, l’explication la plus plausible de sa réaction paraît être que ce mariage le privait de celle qui tenait sa maison et qui était le dernier membre de sa famille à le soutenir. Anna alla le voir sur son lit de mort en 1917 ; il lui pressa la main « affectueusement ». Le mariage d’Anna avait provoqué la rupture, mais il semble que, depuis quelque temps déjà, Macdonald avait le sentiment d’en avoir assez fait pour sa famille. Pour lui, le moment était venu de se consacrer tout entier à ses œuvres philanthropiques.

En 1898, après avoir décliné cet honneur, Macdonald reçut le titre de chevalier. À compter de ce moment, il signa Macdonald. Ses liens avec le commerce du tabac, source de ses profits, l’embarrassaient. En outre, il avait rompu avec sa famille. Des motifs conscients et inconscients pourraient donc expliquer pourquoi il changea l’orthographe de son nom. En 1914, il succéda à lord Strathcona au titre de chancelier de McGill. La même année, l’adjoint de Macdonald, David Stewart, fut frappé de paralysie. Peu après, le 25 août 1914, Macdonald rédigea son testament. Sa mort survint près de trois ans plus tard. Aucun membre de sa famille ne figurait parmi ses héritiers. Son entreprise, dont le bénéfice annuel net fut estimé à 750 000 $ et la valeur à 20 millions de dollars, allait aux fils de Stewart, Walter Moncrief et Howard, qui y travaillaient depuis longtemps. Walter Moncrief Stewart, puis la Macdonald Stewart Foundation, poursuivraient l’œuvre de Macdonald en donnant des sommes extraordinaires à McGill, à l’éducation et à nombre d’autres causes. Macdonald laissait 25 000 $ à chacune des personnes suivantes : ses amis de McGill, soit le recteur William Peterson et l’économe Walter Vaughan, et le superviseur de sa fabrique, Samuel William Wells. Il ordonnait que sa dépouille soit incinérée sans cérémonie religieuse au crématorium qu’il avait offert en 1901 au cimetière Mont-Royal. Il léguait un million de dollars au Macdonald College, 500 000 $ à la faculté de médecine de McGill, 300 000 $ au McGill Conservatorium of Music, 500 000 $ au Montreal General Hospital et 100 000 $ à la compagnie du crématorium.

Peut-être aucune autre figure canadienne n’a-t-elle inspiré autant d’anecdotes et laissé si peu de documents sur sa vie. Les anecdotes convergent sur plusieurs points. Sir William Christopher Macdonald était frugal, modeste, avait l’esprit caustique, n’aimait pas le téléphone, le gramophone ni les autres innovations du genre, insistait pour que les comptes soient bien tenus, avait des goûts démodés, s’enorgueillissait de ses origines écossaises, détestait la religion et croyait en l’éducation. Il avait des connaissances éclectiques, acquises par des lectures voraces dans beaucoup de domaines. Il fuyait les honneurs, mais aimait la compagnie de quelques amis bien choisis. Susan Elizabeth Vaughan [Cameron*], femme de l’économe de McGill et future directrice du Royal Victoria College, a évoqué sa « bienveillance toute démocratique, non seulement envers les hommes d’État et les financiers, mais aussi les femmes et les enfants, à qui il était cher en raison de son amabilité et de son sens de l’humour ». Sa charité, disait-elle, était « à la fois de la perspicacité et de la générosité [...] Encourager la faiblesse ne l’intéressait pas et il ne souhaitait nullement assumer des responsabilités qui incombaient à d’autres, mais, une fois convaincu d’avoir trouvé un champ plein de promesses, il l’irriguait en y déversant sa richesse d’un geste aussi prodigue que dénué de prétention. » Sans prétention, il l’était sûrement. Riant de sa petite taille, il pointait du doigt les édifices du Macdonald College en disant : « Pas si mal pour un petit homme, n’est-ce pas ? » Voilà un éloge funèbre qu’il aurait peut-être préféré à tout autre.

Les papiers de sir William Christopher Macdonald ont été détruits, sauf un registre de copies de lettres auquel on nous a refusé l’accès, mais d’où provient tout de même de l’information pour quelques-uns des ouvrages cités ci-dessous. [s. b. f. et r. h. m.]

McGill Univ. Arch. (Montréal), MG 2007 (J. F. Snell papers) ; RG 2 (Office of the Principal and Vice-Chancellor) ; RG 4 (Secretariat of the Royal Institution for the Advancement of Learning and the Board of Governors), particulièrement c.504, dossier 6797 ; RG 32 (Faculty of Arts) ; RG 35 (Faculty of Engineering) ; RG 43 (Macdonald College), particulièrement c.3, c.5 et c.183 (Hist. files).— E. A. Collard, « All our yesterdays : Sir William Christopher Macdonald », Gazette (Montréal), 4, 11 mars 1946.— Gazette, 26 avril–10 mai 1895, 11–13 juin 1917.— McGill Daily (Montréal), 1er oct. 1917.— Montreal Daily Star, 26 avril–10 mai 1895, 11–13 juin 1917.— New York Herald, 29 oct. 1885.— La Patrie, 26 avril–10 mai 1895.— La Presse, 26 avril–10 mai 1895.— Sun (New York), 29 oct. 1885.— Telegraph (New York), 29 oct. 1885.— World (New York), 29 oct. 1885.— Annuaire, Montréal, 1854–1866.— Bettina Bradbury, Working families : age, gender, and daily survival in industrializing Montreal (Toronto, 1993).— Augustus Bridle, Sons of Canada : short studies of characteristic Canadians (Toronto, 1916).— Canada, Commission royale sur les relations du travail avec le capital au Canada, Rapport (5 vol. en 6 vol., Ottawa, 1889).— Canadian men and women of the time (Morgan ; 1898 et 1912).— M. H. Epstein, « Sir William C. Macdonald : benefactor to education » (mémoire de

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Stanley Brice Frost et Robert H. Michel, « MACDONALD (McDonald), sir WILLIAM CHRISTOPHER », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 31 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/macdonald_william_christopher_14F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/macdonald_william_christopher_14F.html |

| Auteur de l'article: | Stanley Brice Frost et Robert H. Michel |

| Titre de l'article: | MACDONALD (McDonald), sir WILLIAM CHRISTOPHER |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1998 |

| Année de la révision: | 1998 |

| Date de consultation: | 31 déc. 2025 |