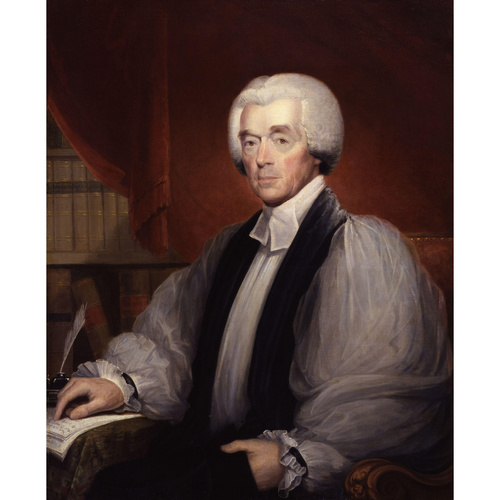

Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

INGLIS, CHARLES, ministre de l’Église d’Angleterre, évêque et auteur, né en 1734 à Glencolumbkille (république d’Irlande), troisième fils du révérend Archibald Inglis ; en février 1764, il épousa Mary Vining, du comté de Salem, New Jersey, puis le 31 mai 1773, Margaret Crooke, du comté d’Ulster, New York, et de ce mariage naquirent quatre enfants ; décédé le 24 février 1816 à Aylesford, Nouvelle-Écosse.

Élevé au sein d’une famille de clercs d’ascendance écossaise, Charles Inglis fit des études privées, la mort prématurée de son père l’empêchant de fréquenter l’université. Il immigra dans les colonies américaines avant d’avoir 21 ans ; il s’y serait rendu à titre de redemptioner, ce qui était, pour les pauvres du xviiie siècle, un moyen courant de faire la coûteuse traversée de l’Atlantique. Après avoir enseigné pendant trois ans dans une école de l’Église d’Angleterre, à Lancaster, en Pennsylvanie, Inglis obtint les lettres testimoniales nécessaires à son admission aux ordres sacrés, en Angleterre. Élevé au diaconat et au sacerdoce par l’évêque de Rochester le 24 décembre 1758, le jeune prêtre retourna en Amérique comme missionnaire à Dover, dans le Delaware, où, pendant six ans, il exerça son ministère. Au début de 1766, il quitta son emploi pour le compte de la Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts et accepta un des postes de vicaire à l’église Trinity de New York, tout en restant en étroite relation avec la société missionnaire anglicane, ce qui devait faciliter sa carrière ultérieure. À New York, l’ambitieux vicaire prit part à la vaine campagne en vue de la création d’évêchés coloniaux et se fit le promoteur de la cause missionnaire chez les Iroquois, cause qui reçut une impulsion considérable quand John Stuart fut nommé missionnaire de la Society for the Propagation of the Gospel à Fort Hunter. Vivant dans un centre urbain, Inglis profita des occasions qui se présentaient afin de corriger les déficiences de sa formation classique.

Pendant les années où les relations entre la Grande-Bretagne et les Treize Colonies allaient se dégradant, Inglis, à l’instar de beaucoup de ses contemporains loyalistes, en vint à la conclusion que la liberté excessive qui régnait dans les colonies était à la racine des problèmes anglo-américains. Il commença aussi à croire que la faiblesse de l’Église coloniale, environnée de toutes parts par des dissidents déloyaux, provenait directement de l’échec du gouvernement impérial à modeler la société américaine sur celle de l’Angleterre. Ses conceptions tories, énoncées dans des discours comme les Letters of Papinian [...] et The true interest of America impartially stated [...], l’exposèrent à l’hostilité des patriotes jusqu’à l’occupation de New York par les Britanniques, en septembre 1776. Ce renversement de la situation et sa nomination au poste de rector de l’église Trinity, après la mort de Samuel Auchmuty, en 1777, lui procurèrent l’influence, la sécurité et un certain nombre d’aumôneries militaires lucratives en dehors de la zone de combat.

La fin de la guerre coïncida avec deux événements tragiques dans la vie personnelle d’Inglis : la mort de son fils aîné et celle de sa deuxième femme. Vers le même temps, l’évacuation de New York, en novembre 1783, le força à démissionner de son poste de rector et à rentrer en Angleterre, où il passa les trois années suivantes à manœuvrer avec d’autres réfugiés en vue d’obtenir des pensions et des places. Incapable de trouver dans le Royaume-Uni le bénéfice confortable auquel il aspirait, il fut nommé premier évêque de la Nouvelle-Écosse en 1787, grâce à la protection de lord Dorchester [Guy Carleton], et il conserva ce poste jusqu’à sa mort. En plus de la colonie de la Nouvelle-Écosse, son diocèse couvrait Terre-Neuve, l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard), la province de Québec d’alors et les Bermudes. Cette juridiction fort étendue fut réduite en 1793, lors de la nomination de Jacob Mountain* au nouveau siège épiscopal de Québec, dont dépendirent dès lors le Haut et le Bas-Canada.

À son entrée en fonction, Inglis eut à faire face à une forte opposition de la part du clergé local. Non seulement les ministres n’avaient-ils point été habitués à se plier à une autorité supérieure, mais ils étaient en colère parce qu’on avait refusé de les entendre sur le choix de leur évêque. Ils étaient de surcroît mal disposés envers Inglis, à cause de son manque de formation officielle, mais aussi de sa carrière durant la guerre, à New York, qui, à leur avis, avait fait voir son opportunisme personnel. Et puis Inglis jugeait que le lieutenant-gouverneur John Parr*, jaloux de son autorité ; n’était pas enclin à partager la direction locale de l’Église établie. La Society for the Propagation of the Gospel elle-même, accoutumée depuis longtemps à exercer une influence lointaine mais déterminante sur l’administration de l’Église dans le domaine missionnaire, eut, au début, des conflits de juridiction avec Inglis. Mais, finalement, grâce à sa patience, à son tact et à ses appels à l’archevêque de Cantorbéry, Inglis régla ses différends avec la société ; la mort de Parr, en 1791, supprima une autre source de conflits, et la nomination, pour lui succéder, d’un loyaliste docile, Wentworth, annonça une période de plus grande harmonie que la conception érastienne d’Inglis contribua à entretenir.

Pour ce qui était des membres du clergé, Inglis savait que les Loyalistes (qui, avec leurs fils ministres, formaient la moitié des effectifs de la portion de son diocèse située dans les Maritimes, pendant le cours de son épiscopat) seraient difficiles à manier. Beaucoup d’entre eux avaient été élevés dans des sectes dissidentes de la Nouvelle-Angleterre, et leur comportement se ressentait autant des traditions coloniales que des opinions politiques des Loyalistes. Aussi pouvaient-ils se réjouir de la création d’un évêché colonial et, en même temps, se féliciter de ses limitations très strictes. Que l’évêque n’eût point droit de présentation sur les bénéfices ou les cures, qu’il n’eût aucun droit de regard, financièrement parlant, sur les traitements des ecclésiastiques, qu’il fût sans cathédrale, sans doyen et sans chapitre pour soutenir sa dignité, et sans pouvoirs temporels ou juridiction sur les laïcs, tout cela leur allait à merveille. Inglis, quant à lui, n’avait ni le désir ni l’autorité de traiter les membres de son clergé comme des subordonnés. Mais il était résolu à obtenir d’eux, à tout le moins, des marques extérieures de respect. Un des moyens auxquels il eut recours, ce fut la visite pastorale triennale, qui constituait une mesure essentielle de la direction d’un diocèse en Angleterre. Prenant la forme de sessions plénières, ces visites ne plurent guère, tout d’abord, à certains missionnaires ; Inglis brisa leur opposition en rendant obligatoire l’assistance à ces rencontres. Il obtint d’assez bons résultats et continua régulièrement ses visites pastorales, sous la forme de sessions plénières distinctes pour la Nouvelle-Écosse et pour le Nouveau-Brunswick, tant que sa santé le lui permit, soit jusqu’en 1812.

Mais, s’il était résolu à soutenir son autorité épiscopale, Inglis n’en tentait pas moins de garder des relations harmonieuses avec les membres de son clergé. C’est ainsi qu’il profitait des visites pastorales triennales pour les consulter, et non point pour leur donner des ordres ; son attitude, lors de ces rencontres, reflétait son désir de suivre la voie de l’amour fraternel et de n’être rien d’autre que le premier parmi ses pairs. Il s’efforça aussi d’intervenir le moins possible dans les affaires quotidiennes des églises particulières. Il ne lui arriva qu’une seule fois de recourir à de graves mesures disciplinaires contre un membre de son clergé : il fut obligé, en 1790, de démettre le révérend John Eagleson*, du comté de Cumberland, pour ivrognerie et incompétence. Astucieux, il s’adjoignit, pour mener son enquête, deux membres de son clergé, Thomas Shreve et William Twining, ce qui laissa croire à une décision concertée de la part des chefs spirituels de l’Église. Plus tard, Inglis affirma, de cette affaire, qu’elle avait été « la plus pénible » de son épiscopat, et il n’eut plus jamais recours à des mesures aussi extrêmes, malgré la mauvaise conduite et l’inefficacité de plusieurs membres de son clergé.

La répugnance d’Inglis à exercer une direction personnelle serrée sur les affaires du diocèse eut l’avantage de lui gagner ceux qui, parmi les membres du clergé, faisaient preuve d’indépendance d’esprit. Encore que l’un des aspects de sa politique de non-ingérence – la rareté de ses tournées de confirmation – se révéla extrêmement dommageable à la cause anglicane. On peut se demander si le fait de ne point visiter les églises de son diocèse était chez lui le résultat d’une stratégie délibérée, destinée à promouvoir les relations amicales avec son clergé, ou un moyen commode de se soustraire à une responsabilité que les conditions primitives de voyage rendaient doublement fatigante. Quoi qu’il en fût, Inglis ne fit qu’un voyage à l’île Saint-Jean, en 1789, alors qu’il était en route pour la partie canadienne de son diocèse. Les disputes entre le révérend Ranna Cossit et les autorités civiles à Sydney obligèrent Inglis à se rendre à l’île du Cap-Breton en 1805, mais il ne se soucia jamais de visiter Guysborough ou Yarmouth, situés à l’une et l’autre extrémité de la péninsule de la Nouvelle-Écosse, non plus que de faire une tournée dans la lointaine Terre-Neuve. Ses autres voyages officiels furent peu nombreux, ce qui était loin d’être une ligne de conduite efficace de la part de quelqu’un qui se considérait essentiellement comme un pionnier dans le domaine de l’Église. Sans compter que ces habitudes sédentaires ne constituaient guère une source d’inspiration pour une dénomination religieuse peu nombreuse.

S’il montrait peu d’intérêt pour les préoccupations des églises particulières, Inglis n’en avait pas moins un plan de développement pour l’Église dans son ensemble. L’un de ses grands objectifs était de persuader les gouvernements britannique et coloniaux d’augmenter leur aide financière à l’Église établie. Dans les faits, il dut s’en remettre au gouvernement britannique pour la plus grande partie des fonds destinés à l’Église, les congrégations locales et les législatures coloniales étant peu enclines à assumer une charge financière plus lourde. Il obtint néanmoins suffisamment d’argent, de la part du Parlement de Londres, de la Society for the Propagation of the Gospel et du gouvernement colonial, pour assurer les traitements des membres du clergé et construire, ou achever de construire, les modestes églises de bois de son diocèse.

Un autre point du programme d’Inglis était l’accroissement du nombre des ministres au sein de son Église, et c’est pourquoi il se consacra à la mise sur pied et à l’entretien d’une maison d’éducation pour l’élite anglicane. Conscient que le bien-être futur de l’Église dépendait d’un réseau paroissial renforcé, Inglis pensait que le premier but de son collège devait être la formation, parmi les habitants du pays, de ministres compétents. Or, la rédaction des statuts du King’s Collège, ouvert à Windsor en tant que grammar school en 1788 et doté d’une charte universitaire en 1802, ne fut pas confiée, en 1803, à l’évêque seul, mais aussi à deux chefs séculiers de l’Église, Alexander Croke* et Sampson Salter Blowers*, simples avocassiers, selon Inglis, qui s’efforcèrent de vicier son projet de séminaire pour la formation du clergé. Inglis appuya très fort le règlement obligeant tout candidat à la nouvelle institution à souscrire aux articles de la religion anglicane, mais il craignait que d’autres règlements n’allassent pas assez loin, relativement à la responsabilité que devait exercer l’évêque sur le collège et à la garantie que la majorité de son personnel serait recrutée parmi les membres du clergé. Quelques années plus tard, en 1806, il accepta avec empressement la modification faite par l’archevêque de Cantorbéry, selon laquelle les étudiants non anglicans pourraient étudier au King’s Collège, mais seraient privés de leurs grades tant qu’ils n’auraient pas souscrit aux Trente-Neuf Articles. Ainsi, dès le début, il prôna un collège qui ne ferait point de cas des dissidents, comme le modèle d’Oxbridge, que naturellement il admirait. On ne pouvait s’attendre à autre chose d’un homme d’Église tory, sensibilisé politiquement par la Révolution américaine, confirmé dans ses choix par la Révolution française et ardent défenseur du concept de l’Église établie.

Inglis avait pris une demi-retraite en 1795 et quitté la capitale provinciale, Halifax, pour Windsor. Mais dès l’année suivante, il alla s’installer dans sa propriété de campagne, près d’Aylesford. Critiquant ce déménagement, quelqu’un a suggéré qu’Inglis craignait une attaque française ; Inglis, pour sa part, prétendit que l’air de la mer affectait sa santé et que la vallée était un lieu plus central pour la résidence de l’évêque. À titre de gentleman-farmer, il satisfit son enthousiasme pour l’agriculture ; on admirait ses terres pour leurs beaux vergers et pour les réalisations d’avant-garde de leurs fermiers. Pendant les années qu’il vécut à Aylesford, la direction effective de l’évêché passa du père réticent et sans ambition à son fils précoce et dynamique, John*, qu’Inglis prépara à prendre sa succession en le nommant, en 1802, son secrétaire, d’une part, et vicaire général de la Nouvelle-Écosse, d’autre part. C’est en grande partie en raison de son souci de la carrière éventuelle de son fils qu’Inglis retourna à Halifax en 1808, attiré par une augmentation de salaire et sa nomination au Conseil de la Nouvelle-Écosse. Par la suite, jusqu’en 1812, il ne s’occupa que de façon sporadique des affaires de l’État. Cette année-là, il eut une attaque qui le laissa presque invalide pendant les quelques années qu’il vécut encore. S’il ne put assurer la succession épiscopale immédiate à son fils, il en fit du moins un homme riche. Les biens qu’il laissa à John et à ses deux filles comprenaient le domaine d’Aylesford et plus de 12 000 acres de terre dans la vallée d’Annapolis.

Portant la perruque, d’allure mince et tiré à quatre épingles, Inglis aimait la lecture et les passe-temps de la campagne, en particulier quand il était entouré de sa famille, peu nombreuse mais très unie. Ce mode de vie tranquille reflétait sa répugnance à se laisser entraîner dans les querelles politiques locales, si insignifiantes par comparaison au courant impétueux de la Révolution américaine ou aux événements importants qui se déroulaient sur le continent européen. Son épiscopat fut tout le contraire de sa carrière controversée des années précédentes. Le fait de n’avoir pas été davantage actif dans les questions concernant tant l’Église que la communauté civile a peut-être été extrêmement judicieux dans les circonstances, mais cela indique aussi la satisfaction que l’évêque éprouvait à retirer un beau salaire en retour d’un effort minime et en récompense de ses services passés, plutôt que de ses services actuels, rendus à l’Empire britannique.

La personnalité et la carrière de Charles Inglis ont été faussées par les hagiographes. S’il a occupé une bonne place dans l’histoire, cela vient en grande partie du fait qu’il fut le premier évêque colonial de l’Église d’Angleterre, ce qui n’est point à dédaigner, certes, mais qui ne constitue guère une base solide sur laquelle asseoir sa réputation. Certains propos enthousiastes de partisans posthumes d’Inglis ont été encore plus profondément aberrants. Leur refus de reconnaître que les conceptions de l’évêque sur l’éducation étaient aussi peu libérales que celles des plus solides hommes d’Église de son diocèse a fait grand tort à la recherche historique. Une autre de leurs erreurs a été leur interprétation, dénuée de sens critique, de la carrière épiscopale d’Inglis. En le décrivant comme un administrateur énergique et un gros travailleur, les défenseurs d’Inglis n’ont pas perçu l’objectif personnel sous-jacent à son épiscopat : une retraite tranquille et confortable, récompense de son inébranlable loyauté. De surcroît, ils ont mal compris sa façon de concevoir les devoirs de sa charge. Loin de déployer le zèle et l’énergie qu’on lui a prêtés, il cherchait la tranquillité tout en maintenant une présence discrète, et s’en tenait autant que possible aux questions les moins controversées de sa dénomination religieuse. À vrai dire, c’est grâce à sa modération comme homme d’Église et à sa démarche prudente que l’Église d’Angleterre sortit de ces années sans être profondément divisée. Mais le succès supplémentaire d’Inglis, qui réussit à maintenir d’assez bonnes relations entre l’Église d’Angleterre et les dénominations rivales, ne doit point être attribué à quelque pénétrante perception, de sa part, des inéluctables réalités du pluralisme religieux. On doit plutôt y voir le résultat du fait que, à ce stade primitif du développement social en Nouvelle-Écosse, les dirigeants des autres Églises n’étaient ni aussi avisés, ni aussi éloquents, ni encore aussi sensibilisés qu’ils le deviendraient bientôt aux injustices inhérentes au système de l’Église établie.

Charles Inglis est l’auteur de : The true interest of America impartially stated, in certain stictures on a pamphlet intitled Common sense ; by an American (Philadelphie, 1776) ; The letters of Papinian : in which the conduct, present state and prospects, of the American Congress are examined (New York, 1779) ; Remarks on a lace pamphlet entitled A vindication of Governor Parr and his Council [...] by a consistent loyalist (Londres, 1784) ; Dr. Inglis’s defence of his character, against certain false and malicious charges contained in a pamphlet, intitled, A reply to remarks on a vindication of Gov. Parr and his Council [...] (Londres, 1784) ; A sermon preached before his excellency the lieutenant governor, his majesty’s Council, and the House of Assembly, of the province of Nova-Scotia, in St. Paul’s Church at Halifax, on Sunday, November 25, 1787 (Halifax, 1787) ; A charge delivered to the clergy of the diocese of Nova Scotia, at the primary visitation holden in the town of Halifax, in the month of June 1788 (Halifax, 1789) ; A charge delivered to the clergy of the province of Quebec, at the primary visitation holden in the city of Quebec, in the month of August 1789 (Halifax, [1789]) ; A charge delivered to the clergy of Nova Scotia, at the triennial visitation holden in the town of Halifax, in the month of June 1791 (Halifax, [1792]) ; Steadfastness in religion and loyalty ; recommended, in a sermon preached before the legislature of his majesty’s province of Nova-Scotia ; in the parish church of St. Paul, at Halifax, on Sunday, April 7, 1793 (Halifax, 1793) ; A sermon preached in the parish church of St. Paul at Halifax, on Friday, April 25, 1794 : being the day appointed by proclamation for a general fast and humiliation in his majesty’s province of Nova-Scotia (Halifax, 1794) ; The claim and answer with the subsequent proceedings, in the case of the Right Reverend Charles Inglis, against the United Stases ; under the sixth article of the treaty of amity, commerce and navigation, between his Britannic majesty and the United Stases of America (Philadelphie, 1799) ; A sermon on confirmation ; preached in St. John’s Church, Cornwallis, on Sunday, September 13, 1801 (Halifax, 1801) ; A charge delivered to the clergy of the diocese of Nova-Scotia, at the triennial visitation holden in the months of June and August, 1803 (Halifax, 1804).

Plusieurs de ses lettres ont été publiées dans « The first bishop of Nova Scotia : chap. IV, the first colonial episcopate», W. S. Perry, édit., Church Rev. (New Haven, Conn.), 50 (juill.– déc. 1887) : 343–360. Ses papiers et ceux de son fils John demeurent dans les mains de leurs descendants. Des microfilms et des transcriptions sont disponibles aux PANS, MG 1, 479–482 (transcriptions) ; Biog., Charles Inglis, letters, journals, and letterbooks (mfm) ; John Inglis, letters (mfm). [j. f.]

Halifax County Court of Probate (Halifax), I1 (testament et inventaire des biens de Charles Inglis) (mfm aux PANS).— Lambeth Palace Library (Londres), Manners-Sutton papers ; Moore papers ; SPG papers, X : 189–192, 232 ; XI : 37–41, 45–48, 53–55, 57s., 68–70, 77–111.— PRO, CO 217/56–98.— Protestant Episcopal Church in the U.S.A., Arch. and Hist. Coll.— Episcopal Church (Austin, Tex.), Samuel Peters papers, in the custody of the Hist. Soc. of the Episcopal Church (Austin).— QDA, 72 (C-1), docs. 9, 16, 21, 77 ; 75 (C-4), docs. 76, 91.— Univ. of King’s College Library (Halifax), Univ. of King’s College, Board of Governors, letterbook of the secretary, 1803–1818 ; minutes and proc., 1 (1787–1814), 2 (1815–1835) ; corr. relating to King’s College, 1789–1889 ; statutes, rides, and ordinances of the University of King’s College at Windsor in the province of Nova Scotia, 1803, 1807.— USPG, Journal of SPG, 23–31 ; B, 2 ; X, 142–148.— T. B. Akins, A brief account of the origin, endowment and progress of the University of King’s College, Windsor, Nova Scotia (Halifax, 1865).— [John Inglis], Memoranda respecting King’s College, at Windsor, in Nova Scotia ; by one of the alumni (Halifax, 1836).— DAB.— Carl Bridenbaugh, Mitre and sceptre : transatlantic faith, ideas, personalities, and politics, 1689–1775 (New York, 1962).— Susan Buggey, « Churchmen and dissenters : religious toleration in Nova Scotia, 1758–1835 » (thèse de m.a., Dalhousie Univ., Halifax, 1981).— R. M. Calhoon, The loyalists in revolutionary America, 1760–1781 (New York, 1973).— Philip Carrington, The Anglican Church in Canada ; a history (Toronto, 1963).— S. D. Clark, Church and sect in Canada (Toronto, 1948).— Hans Cnattingius, Bishops and societies : a study of Anglican colonial and missionary expansion, 1698–1850 (Londres, 1952).— A. L. Cross, The Anglican episcopate and the American colonies (New York, 1902).— A. W. [H.] Eaton, The Church of England in Nova Scotia and the tory clergy of the revolution (New York, 1891).— Judith Fingard, Anglican design in loyalist N.S. ; « The Church of England in British North America, 1787–1825 » (thèse de ph.d., Univ. of London, 1970).— V. T. Harlow, The founding of the second British empire, 1763–1793 (2 vol., Londres et New York, 1964), 2 : 735–742.— R. V. Harris, Charles Inglis : missionary, loyalist, bishop (1734–1816) (Toronto, 1937).— H. Y. Hind, The University of King’s College, Windsor, Nova Scotia, 1790–1890 (New York, 1890).— G. H. Lee, An historical sketch of the first fifty years of the Church of England in the province of New Brunswick (1783–1833) (Saint-Jean, N.-B., 1880).— J. W. Lydekker, The life and letters of Charles Inglis : his ministry in America and consecration as first colonial bishop, from 1759 to 1787 (Londres et New York, 1936).— W. H. Nelson, The American tory (Oxford, Angl., 1961).— M. B. Norton, The British-Americans : the loyalist exiles in England, 1774–1789 (Boston et Toronto, 1972).— W. S. Perry, A missionary apostle ; a sermon preached in Westminster Abbey, Friday, August 12, 1887, on the occasion of the centenary of the consecration of Charles Inglis, first bishop of Nova Scotia [...] (Londres, 1887).— H. C. Stuart, The Church of England in Canada, 1759–1793, from the conquest to the establishment of the see of Quebec (Montréal, 1893).— J. [E.] Tulloch, « Conservative opinion in Nova Scotia during an age of revolution, 1789–1815 » (thèse de m.a., Dalhousie Univ., 1972).— C. W. Vernon, Bicentenary sketches and early days of the church of Nova Scotia (Halifax, 1910) ; The old church in the new dominion ; the story of the Anglican church in Canada (Londres, [1929]).— [F. W.] Vroom, « Charles Inglis », Leaders of the Canadian church, W. B. Heeney, édit. (3 sér., Toronto, 1918–1943), 1 : 1–33 ; King’s College : a chronicle, 1789–1939 ;collections and recollections ([Halifax, 1941]).— J. M. Bumsted, « Church and state in maritime Canada, 1749–1807 », SHC Communications hist., 1967 : 41–58.— Judith Fingard, « Charles Inglis and his « Primitive Bishoprick’ in Nova Scotia », CHR, 49 (1968) : 247–266.— R. S. Rayson, « Charles Inglis, a chapter in beginnings », Queen’s Quarterly (Kingston, Ontario), 33 (1925–1926) : 163–177.— C. M. Serson, « Charles Inglis, first bishop of Nova Scotia », American Church Monthly (New York), 42 (1937–1938) : 215–228, 264–278.— F. W. Vroom, « Charles Inglis : an appreciation », N.S. Hist. Soc., Coll., 22 (1933) : 25–42.— S. F. Wise, « Sermon literature and Canadian intellectual history », United Church of Canada, Committee on Arch., Bull. (Toronto), 18 (1965) : 3–18.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Judith Fingard, « INGLIS, CHARLES », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/inglis_charles_5F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/inglis_charles_5F.html |

| Auteur de l'article: | Judith Fingard |

| Titre de l'article: | INGLIS, CHARLES |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1983 |

| Année de la révision: | 1983 |

| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |