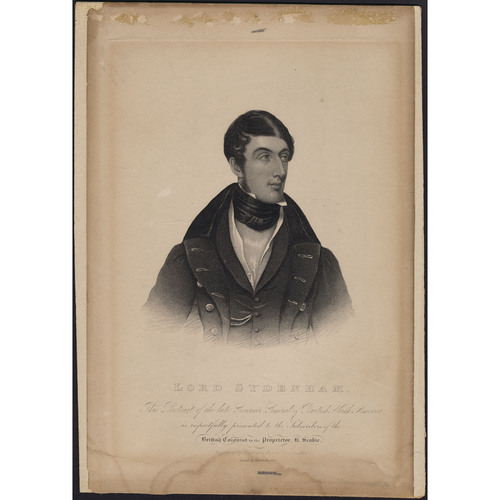

THOMSON, CHARLES EDWARD POULETT, 1er baron SYDENHAM, administrateur colonial, né le 13 septembre 1799 à Waverley Abbey, Angleterre, troisième fils et dernier des neuf enfants de John Poulett Thomson et de Charlotte Jacob ; décédé célibataire le 19 septembre 1841 à Kingston, Haut-Canada.

Le père de Charles Edward Poulett Thomson était copropriétaire de la J. Thomson, T. Bonar and Company de Londres et de Saint-Pétersbourg, en Russie, qui fut pendant plusieurs générations l’un des piliers du commerce avec la Russie et les ports de la Baltique. Après avoir fréquenté des écoles privées jusqu’à l’âge de 16 ans, Thomson alla travailler dans l’entreprise familiale à Saint-Pétersbourg. En 1817, il rentra en Angleterre pour des raisons de santé, puis fit une longue tournée du sud de l’Europe. De retour en Russie en 1821, après un bref séjour au bureau londonien de la compagnie, il sillonna l’Europe de l’Est pendant trois ans. Il s’établit à Londres en 1824, mais continua de se rendre fréquemment sur le continent, et surtout à Paris.

Étant, au dire de son frère George Julius Poulett Scrope (Thomson), « le dernier-né et le plus bel enfant de la famille », Thomson avait été « le chouchou de tous », ce qui l’avait vite rendu ambitieux et sûr de lui. Charles Cavendish Fulke Greville, dans son journal intime, est catégorique : « [c’est] le plus grand fat et le type le plus vaniteux que j’aie jamais vu ». À coup sûr, Thomson se donnait des airs d’aristocrate ; son « amour du beau monde » lui valait d’ailleurs la réprobation de ses collègues marchands et de sa propre famille. Célibataire, surtout d’après son frère à cause de sa santé fragile et de ses absorbantes occupations, il avait une réputation d’épicurien. Son installation au Canada allait, selon les mots de l’écrivain John Richardson*, « annoncer [...] le règne d’au moins une maîtresse ». Libres ou non, toutes les femmes « suscitaient ses hommages », mais les « attentions » qu’il eut pour une Torontoise mariée « étaient, selon Richardson, si marquées que les mauvaises langues allaient bon train ». C’était aussi un gourmet qui allait tenter de propager la « cuisine française » dans les colonies.

Thomson n’avait pas envie de suivre le chemin tracé pour lui et ne réussissait pas particulièrement bien en affaires. En 1825, seule la caution d’un de ses frères aînés, Andrew Henry, l’empêcha de tout perdre dans une entreprise de spéculation. Même s’il parlait couramment le français, l’allemand, le russe et l’italien, Thomson ne pouvait faire carrière dans le service diplomatique, chasse gardée des grandes familles de propriétaires terriens. Il n’avait pas non plus assez de fortune pour acheter un titre de noblesse. Son appui précoce à la réforme parlementaire et à des mesures libérales, comme le scrutin secret et l’abolition des Corn Laws, allait révéler l’amertume que lui inspirait sa position incertaine dans le milieu aristocratique.

Tôt gagné à la doctrine du libre-échange, Thomson se lia naturellement d’amitié avec les disciples de Jeremy Bentham et fut élu au Political Economy Club. En 1825, Joseph Hume l’aida à obtenir l’investiture libérale dans la circonscription de Douvres ; aux élections de mai 1826, Bentham lui-même fit campagne en sa faveur. Thomson remporta la victoire, mais uniquement au prix d’énormes dépenses et de l’affection de sa famille, opposée à ses positions libérales. À la chambre des Communes, disait un critique, on le trouva « ennuyeux » ; sa voix était « fluette et efféminée », son allure, celle d’« un apprenti barbier ». Rarement abordait-il les « questions qui passionn[aient] alors les partis », notait son frère Scrope, et ses discours sur le commerce passaient pour dogmatiques. Pourtant, Thomson trouva dans l’aristocratie un éminent protecteur, John Charles Spencer, vicomte Althorp ; ce dernier, devenu chancelier de l’Échiquier dans le cabinet whig formé à la fin de 1830, le fit nommer vice-président du comité de commerce du Conseil privé (communément appelé Board of Trade) et trésorier de la marine. Comme son supérieur au commerce, lord Auckland, était un homme plutôt insignifiant, Thomson prit les rênes du comité. En étroite collaboration avec Althorp, il participa à la préparation du budget libre-échangiste de 1831 (qu’on rejeta), ce qui lui valut l’hostilité éternelle des protectionnistes et acheva de lui aliéner sa famille. Toutefois, ses opinions étaient populaires parmi les industriels du nord de l’Angleterre ; bien que réélu dans Douvres en 1830, 1831 et 1832, il passa donc dans la circonscription de Manchester, où il gagna en 1832 sans faire campagne puis fut réélu en 1834 et 1837. De juin à novembre 1834, puis dans le cabinet whig formé en avril 1835, Thomson détint le poste de président du Board of Trade : il y fit entrer des libre-échangistes, apporta nombre d’allégements mineurs aux règlements douaniers et négocia des ententes commerciales avec plusieurs gouvernements européens. De plus, il étendit les fonctions du Board of Trade et resserra l’examen des bills privés, surtout lorsqu’ils portaient sur des chartes de compagnie de chemin de fer ou de banque. Quand il tenta d’exercer semblable droit de regard sur les lois coloniales, il provoqua un furieux affrontement entre le ministère des Colonies et la chambre d’Assemblée du Haut-Canada au sujet de la monnaie et de la législation bancaire.

Dans l’ensemble, Thomson ne fut pas de ceux qui définirent directement la réaction du cabinet à la crise politique du Canada. Quand la nouvelle des rébellions parvint à Londres, il se montra, selon lord Howick ; « tout à fait favorable à l’exécution » des coupables. Même s’il avait déjà été proche de lord Durham [Lambton], il vit d’un mauvais œil que celui-ci démissionne parce que le cabinet ne défendait pas l’ordonnance dans laquelle il avait commandé l’exil des rebelles aux Bermudes. Apparemment, il n’accueillit pas le rapport de Durham avec beaucoup d’enthousiasme. À la mi-mars 1839, il fit partie du comité ministériel qui adopta la proposition d’Edward Ellice* en faveur d’une union fédérale du Haut et du Bas-Canada. Cependant, après l’abandon de ce projet, il appuya, avec une faible majorité de députés, une formule d’union législative inspirée des recommandations de Durham.

De plus en plus désenchanté de sa position au gouvernement, Thomson vit avec grand déplaisir le poste de chancelier de l’Échiquier lui passer sous le nez au début de 1839. Toutefois, son principal grief venait de ce que le cabinet ne réorientait pas radicalement sa politique économique. La conception conformiste que les whigs avaient des finances avait mené le gouvernement au bord de la faillite, et Thomson savait que des réformes s’imposaient. Il savait aussi qu’il ne pourrait pas convaincre les Communes de les adopter. C’est pourquoi il refusa le poste de chancelier de l’Échiquier qu’on lui offrit finalement à l’été de 1839. Le 6 septembre, malgré l’opposition des marchands de bois, il accéda au poste de gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique. Les rebelles canadiens, croyait-il, « ne [pouvaient] pas être plus déraisonnables que les ultras des deux côtés de la chambre des Communes ». Il réclama un salaire anormalement élevé de £7 000, un équipage de £3 000 et des crédits substantiels pour ses faux frais. On lui promit également une pairie s’il s’acquittait bien de son mandat.

Avant son départ, Thomson eut un entretien avec Durham, qui lui donna sa bénédiction. Son objectif premier était de gagner les Canadiens à une forme d’union acceptable pour le gouvernement impérial, qui de son côté promettait de garantir un prêt important pour les amadouer. Débarqué à Québec le 19 octobre 1839, Thomson prit la relève de sir John Colborne* à la tête du gouvernement bas-canadien. Sa nomination, il le savait, avait consterné les marchands coloniaux. En Nouvelle-Écosse, le Pictou Observer le qualifiait de « mesquin et partial marchand de bois russe » et lui souhaitait « un bon bain dans son goudron favori de la Baltique, plus autant de plumes que possible pour se protéger de l’hiver naturel et politique qui l’attendait ». Pourtant, après sa première réception officielle, le 21 octobre, Thomson affirma avoir reçu, même de la part des marchands québécois, un accueil « certainement bon ».

Installé à Montréal le 23 octobre, Thomson rapporta que, même si la province était « calme », seule l’autorité gouvernementale empêchait les Canadiens français de se livrer à des « actes d’insubordination ». Pour décourager la désaffection, il refusa de libérer de prison le chef patriote Denis-Benjamin Viger* et fit arrêter Augustin-Norbert Morin*, qu’il dut cependant relâcher parce que le mandat original, pour haute trahison, ne s’appuyait pas sur des témoignages suffisants. Le 11 novembre, Thomson convoqua le Conseil spécial, formé de membres nommés et reconnus pour leur loyauté, qui avait remplacé le Parlement après la rébellion de 1837. Quinze conseillers seulement bravèrent les neiges pour se réunir à Montréal, et Thomson ne leur donna que deux jours pour débattre le projet d’union. Les modalités qu’il proposait étaient tout à fait injustes pour le Bas-Canada : représentation égale pour le Haut-Canada, moins populeux ; imputation de la dette haut-canadienne, plus lourde, à la province unie ; octroi d’une liste civile permanente, ce à quoi l’Assemblée bas-canadienne s’était longtemps opposée. Pourtant, seuls trois conseillers rejetèrent ces modalités, si bien que Thomson put annoncer que la question de l’union était « réglée ». Il se trompait. John Neilson et d’autres organisèrent des pétitions contre le projet tandis que la presse francophone attaquait directement « le poulet », comme on surnommait le gouverneur.

Ces critiques irritèrent évidemment Thomson. « Si c’était possible, écrivit-il en novembre 1839, la meilleure chose pour le Bas-Canada serait dix autres années de despotisme. » Même avant son départ de Grande-Bretagne, selon la Colonial Gazette de Londres, il avait déjà été « convaincu par le rapport, les dépêches et les propos de lord Durham qu’une domination des Français dans le Bas-Canada [était] absolument impossible ». En outre, il avait précisé avoir l’intention de « défendre le principe de la domination par la majorité de l’ensemble du Canada ». Admirateur de la France et de la culture française, Thomson n’avait rien contre l’usage du français, qu’il parlait sans peine, ni contre les efforts déployés par les Canadiens français pour conserver leur héritage. Cependant, tout comme Durham, il croyait en la supériorité intrinsèque des institutions britanniques et estimait que des peuples de tradition étrangère pouvaient les adopter. Toujours comme Durham, il jugeait indésirable – et en définitive impossible – que les Canadiens français s’isolent du reste de l’Amérique du Nord britannique. Le cas échéant, ils risquaient de « s’enraciner dans leurs coutumes et préjugés nationaux sans [développer] aucune solidarité avec leurs voisins ». Il méprisait particulièrement les « habitants » – « gens non pas incapables de progrès, mais [qui n’étaient] susceptibles que d’une amélioration très lente et graduelle dans leurs habitudes et leur éducation ». Même s’il blâmait l’Église catholique de tenir ses fidèles sous sa coupe en les condamnant à l’ignorance, Thomson n’était pas anticatholique. Il envisagea d’accorder à cette Église une part du produit des réserves du clergé – dont l’Église d’Angleterre était alors la seule bénéficiaire – et soutint les sulpiciens qui demandaient une indemnité pour leurs droits seigneuriaux perdus. En fait, il admirait les membres de cette communauté (des immigrants français pour la plupart) et voyait en eux « un attachement raisonné, donc stable, au [...] régime britannique, et un parfait mépris pour ces misérables antipathies raciales si universellement répandues parmi les Canadiens d’origine ».

En novembre, Thomson partit pour Toronto, où il assuma le 22 le gouvernement du Haut-Canada. L’Union suscitait une hostilité considérable parmi les fonctionnaires de cette colonie, et surtout ceux qui résidaient à Toronto. Quand Thomson prêta les serments d’office, nota John Macaulay*, il y eut « un semblant d’acclamation qui fut pire qu’un silence ». Pour dissiper l’opposition, Thomson rencontra en privé les membres du Parlement, qu’il convoqua le 3 décembre. Dans le Haut-Canada, le rapport de Durham avait déclenché une campagne réformiste très populaire dans l’opinion, et Thomson estimait avec raison que la « folle réclamation du gouvernement responsable » avait gagné des adeptes à cause du lieutenant-gouverneur sir George Arthur*, qui s’opposait « à toute réforme et [... traitait] de démocrates et de rebelles tous les adversaires du parti en place ». Réfractaire à « tout arrangement qui subordonnerait le pouvoir du gouverneur à celui d’un conseil », Thomson ne désapprouvait cependant pas les « conceptions pratiques [de Durham] sur le gouvernement colonial ». En promettant de diriger les affaires provinciales « conformément aux vœux du Parlement », il gagna l’appui de la minorité réformiste de l’Assemblée. À la majorité conservatrice, il garantit que l’Union et la caution de prêt promise par Londres allégeraient les difficultés financières de la colonie, ce qui, avec l’aide d’Arthur, lui assura le soutien de nombreux modérés.

Le 13 décembre, le Conseil législatif adopta les propositions de Thomson par 14 voix contre 8, malgré la véhémente opposition de l’évêque John Strachan*. À l’Assemblée, Thomson dut composer avec le procureur général Christopher Alexander Hagerman, d’abord opposé à l’Union, ainsi que le solliciteur général William Henry Draper*, qui n’aimait pas les modalités proposées par le gouverneur. À la session précédente, la chambre avait accepté l’Union à condition que le siège du gouvernement soit dans le Haut-Canada, que le Haut-Canada ait plus de députés que le Bas-Canada et que l’on utilise seulement l’anglais au Parlement et dans les tribunaux. Même si Thomson rejetait ces conditions « injustes et oppressives » pour les Canadiens français, l’Union fut adoptée le 19 décembre. Les conservateurs poursuivirent cependant leur lutte pour modifier les modalités de Thomson. Le 13 janvier 1840, John Solomon Cartwright présenta l’ensemble de leurs réclamations dans une adresse qui recueillit 28 voix contre 17. Thomson dut donc faire les concessions suivantes : les comptes rendus des débats en anglais seulement, un cens électoral pour les députés, et les conseillers législatifs nommés à vie. Mais il refusa de désigner Toronto comme siège du gouvernement ; il préférait que le choix de la capitale soit « dicté par les circonstances ».

Soucieux d’intégrer les Canadiens français à l’Union, Thomson avait visé pour la minorité une « juste part de la représentation ». Il n’aurait pu soutirer de meilleures modalités à la province du Haut-Canada. Proscrire le français des documents écrits était une règle indéfendable et, à la limite, inapplicable. Exiger une représentation égale pour les deux provinces, c’était avoir courte vue, car le Haut-Canada était promis à une croissance plus rapide que le Bas-Canada. Quant à la décision de transférer la dette haut-canadienne à la province unie, elle était injuste, mais Thomson signala avec raison que les dépenses consenties pour « les grands canaux » n’étaient « pas moins à l’avantage du Bas-Canada qu’à celui du Haut-Canada » et que la somme à investir pour achever le réseau de canaux serait « très négligeable » à côté de ce que cela rapporterait à long terme.

Le 23 janvier 1840, Thomson soumit au secrétaire d’État lord John Russell un avant-projet de loi apparemment rédigé avec l’aide du juge en chef James Stuart*. Dans l’ensemble, le texte visait à réaliser l’Union tout en assurant « le moins d’intrusion possible » dans les institutions en place. Il se distinguait ainsi d’un projet de loi préparé l’année précédente par le gouvernement whig : il laissait telle quelle la structure du Conseil législatif, créait 76 circonscriptions à représentant unique pour l’Assemblée législative, imposait un cens électoral de £500 aux députés, prévoyait la publication de tous les comptes rendus en anglais (même si les débats pouvaient se faire dans l’une ou l’autre langue), préservait la forme cantonale d’administration municipale dans le Haut-Canada et l’implantait dans le Bas-Canada. Thomson proposait que Londres rédige les articles sur la liste civile, non sans souligner l’imprudence de « laisser le gouvernement dépendre de l’Assemblée ».

Quelques jours plus tard, Thomson communiqua à ses supérieurs le moyen par lequel il entendait extirper « la racine de tous les maux » du Haut-Canada : les réserves du clergé [V. John Strachan]. La moitié de leur produit irait à parts égales aux Églises d’Angleterre et d’Écosse, et on répartirait de la même manière l’autre moitié entre les autres confessions. Strachan et les tories du family compact, comme les réformistes doctrinaires, s’opposèrent à ce projet de loi, mais une écrasante majorité de députés le soutint. En fait, nota Thomas William Clinton Murdoch, secrétaire civil de Thomson, on voyait « pour la première fois au Canada une majorité gouvernementale agir suivant les principes qui régissaient les affaires parlementaires dans la mère patrie ». Même si Thomson refusait, comme le lui demandait l’Assemblée, de montrer les dépêches qu’il avait reçues à propos du gouvernement responsable, il s’était, d’après Murdoch, « rendu aussi loin, dans la reconnaissance du principe de la responsabilité, que les réformistes modérés l’avaient jamais réclamé ». Thomson renforça son gouvernement en élevant Hagerman à la dignité de juge, en le remplaçant par Draper et en nommant Robert Baldwin* solliciteur général. Afin de courtiser l’imposante Conférence canadienne de l’Église méthodiste épiscopale, il insista pour que ce soit elle, et non la Conférence wesleyenne britannique, que le gouvernement subventionne, et il prêta son appui à l’Upper Canada Academy de Cobourg. Il s’attira ainsi l’indéfectible loyauté du Christian Guardian d’Egerton Ryerson*, selon lui « l’unique journal sensé des deux Canadas ». Le 10 février 1840, Thomson prorogea le Parlement et déclara à Russell que l’approbation de ses projets de loi sur l’Union et les réserves du clergé – « équivalents canadiens du Reform Bill et [de l’opposition aux privilèges de] l’Église d’Irlande » – aurait un effet certain : « Je vous garantis le [soutien du] Haut-Canada. »

Thomson était moins optimiste quant aux chances d’amener les Canadiens français à accepter l’Union. Parti de Toronto en traîneau le 18 février, il ne mit que 36 heures pour arriver à Montréal, un véritable exploit. Il déclara que le Bas-Canada était paisible, que l’Union comptait beaucoup de partisans parmi les modérés et que Vital Têtu, grand marchand chargé d’aller porter à Londres des pétitions contre l’Union, était « une personne sans importance ». Pourtant, dans une lettre personnelle à Russell, il admit que les Canadiens français utiliseraient les institutions représentatives pour contrer toute « démarche pratique d’amélioration ». C’est pourquoi il fit adopter à toute vapeur, par le Conseil spécial, une série de projets de loi destinés à faciliter l’Union. Ces lois érigeaient Montréal et Québec en municipalités, réorganisaient l’appareil judiciaire, accroissaient l’efficacité de la police et prévoyaient l’élimination graduelle des redevances seigneuriales à Montréal.

L’avant-projet de loi d’Union qu’envoya Russell en mai contenait « quelques inexactitudes », et le montant de la liste civile était insuffisant, mais Thomson déclara que cela « pourra[it] aller ». Désireux que les députés canadiens-français s’imprègnent des « idées anglaises », il choisit Kingston comme capitale de la province unie ; pour se concilier les francophones, il offrit le poste de solliciteur général à Louis-Hippolyte La Fontaine*, qui le refusa cependant. À la suite des pressions de Mgr Jean-Jacques Lartigue et de l’élite francophone de Montréal, il libéra de prison Denis-Benjamin Viger en mai et, en juin, laissa s’éteindre la suspension d’habeas corpus qui avait permis de l’incarcérer. Aux membres du parti des bureaucrates qui protestaient contre le versement d’une indemnité au séminaire de Saint-Sulpice pour l’extinction de ses droits seigneuriaux, Thomson répliqua en dénonçant l’« esprit d’intolérance » de la minorité britannique. En pourvoyant les postes des nouvelles administrations municipales de Montréal et de Québec, il prit soin de nommer des Canadiens français (en moins grand nombre que les anglophones cependant) et désigna René-Édouard Caron* au poste de maire de Québec. S’il fit preuve de favoritisme envers les Britanniques du Bas-Canada, c’est en partie par nécessité. En effet, il offrit des places à des Canadiens français « dont la loyauté [était] indubitable » et qui acceptaient l’Union comme un fait accompli (notamment Alexandre-Maurice Delisle* et Melchior-Alphonse de Salaberry*), mais peu étaient prêts à tolérer l’étiquette de « vendus ». Néanmoins, les efforts de Thomson contribuèrent probablement à persuader des réformistes modérés tels que La Fontaine d’accepter l’Union et de tenter d’atteindre leurs objectifs au sein du Parlement de la province du Canada.

Thomson était débordé de travail et sujet à des crises de goutte, maladie dont il souffrait depuis l’âge de 30 ans. C’est donc à son « infini déplaisir » qu’il dut partir le 3 juillet pour la Nouvelle-Écosse afin d’aller arbitrer un différend entre l’Assemblée et le lieutenant-gouverneur sir Colin Campbell, qui « fai[sait] l’âne à Halifax ». Sur son chemin, il s’arrêta deux jours dans les Cantons-de-l’Est, où l’on avait érigé des « arcs de triomphe » en son honneur. Après avoir pris en main le gouvernement de la Nouvelle-Écosse le 9 juillet, il recommanda de remanier le Conseil exécutif en y intégrant des représentants influents des deux partis de l’Assemblée, et d’obliger les principaux fonctionnaires gouvernementaux à siéger à la chambre. Même Joseph Howe* déclara que Thomson conseillait « exactement ce qu’auraient imaginé les partisans de ce qu’on appel[ait] le gouvernement responsable ». Il alla même jusqu’à dire qu’en incluant dans le conseil les principaux fonctionnaires et ministres, Thomson avait fait « une retouche importante » à ses propositions. Campbell, qui refusait les recommandations de Thomson, finit par perdre son poste au profit de lord Falkland [Cary*].

À la fin de juillet, Thomson se rendit à l’Île-du-Prince-Édouard, où il s’entretint avec le lieutenant-gouverneur sir Charles Augustus FitzRoy*. Peu après, avec sir John Harvey*, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, il fit une visite éclair à Saint-Jean et à Fredericton, puis regagna Halifax encore tout plein d’admiration pour la « parfaite harmonie » que ce dernier, à son avis « la perle des gouverneurs civils », avait instaurée entre les pouvoirs exécutif et législatif. Mais il se ravisa par la suite. Devant les actes d’agression des Américains, Thomson avait pressé la métropole de grossir substantiellement les garnisons d’Amérique du Nord britannique et de dépenser beaucoup plus pour les ouvrages de défense. Or, à la fin de 1840, Harvey se montra si indécis quant à l’emploi des troupes envoyées à sa demande que le gouverneur, plus belliqueux que lui, se fâcha et recommanda avec succès sa destitution. En avril 1841, il pressa le gouvernement britannique d’adopter « à tout prix » une position énergique face aux Américains afin d’obtenir la libération d’Alexander McLeod*, Haut-Canadien injustement incarcéré dans l’état de New York pour avoir été de l’équipage qui coula en décembre 1837 le Caroline, navire de ravitaillement rebelle. En poussant les autorités britanniques à se durcir, il contribua à la conclusion satisfaisante du traité Webster-Ashburton en 1842.

Parti de Montréal le 19 août 1840 pour se rendre dans les Cantons-de-l’Est et le Haut-Canada, le gouverneur visita plus de 40 localités et sélectionna des candidats en vue des premières élections du Parlement uni. Au cours de son voyage, il reçut copie de l’Acte d’Union adopté par le Parlement impérial. Il y découvrit que, pour s’assurer l’appui de sir Robert Peel et de l’opposition conservatrice, Russell avait écarté les articles concernant la création d’institutions municipales et accepté de modifier la répartition des sièges bas-canadiens de manière à multiplier les circonscriptions anglophones. Amer, il fit savoir à Russell qu’il déplorerait ces concessions « jusqu’à la fin de [ses] jours » et envisagea de démissionner. Toutefois, il s’adoucit en apprenant qu’on lui avait conféré, le 19 août, le titre de baron Sydenham, et il exprima son intention de « rester et [de] rencontrer le premier Parlement ». Il apprit aussi que Russell avait dû modifier sa loi sur les réserves du clergé pour allouer à l’Église d’Angleterre une proportion à son avis « monstrueuse » des recettes. Néanmoins, après une intervention personnelle auprès des dirigeants de l’Église d’Écosse et d’Egerton Ryerson, il demeurait confiant en sa capacité de « battre à la fois les tories ultras et les radicaux extrémistes » du Haut-Canada aux élections. Sa victoire dans le Bas-Canada lui paraissait moins certaine, cependant, car les chefs canadiens-français avaient bien en tête de saboter l’Union. Même après avoir retouché les circonscriptions de Montréal et de Québec de façon que les deux villes élisent des représentants des milieux d’affaires britanniques, il prédit que les résultats des élections seraient « mauvais » dans cette province parce que les Canadiens français n’avaient « rien oublié ni rien appris de la rébellion ». Sydenham se servit donc du Conseil spécial pour faire adopter 32 mesures auxquelles, il le savait, les Canadiens français s’opposeraient une fois formé le Parlement uni. Une de ces mesures créait des institutions municipales ; une autre, un régime d’enregistrement des terres, réclamé depuis longtemps par la minorité britannique.

Sydenham proclama l’Union le 10 février 1841, jour anniversaire des traités de Versailles (1763) et du mariage de la reine Victoria (1840). Il s’était rendu à Kingston en septembre 1840 pour « préparer à la hâte un endroit [...] où se réunir au printemps » mais, en partie à cause d’« une maladie très éprouvante », il ne put s’installer là-bas qu’en mai 1841. Il devait notamment régler, avec la Trésorerie britannique, les derniers détails de l’octroi d’un prêt de £1 500 000 qui servirait à éponger la dette accumulée par les deux provinces et à parachever des ouvrages publics comme le canal Welland. L’« entière reconstruction » de l’appareil gouvernemental était une tâche encore plus longue et difficile. Mécontent du « manque total d’organisation et d’autorité [dont souffrait] la conduite du gouvernement ainsi que du piètre état de l’administration des départements », Sydenham souscrivait à l’une des principales conclusions de Durham : il fallait réorganiser le gouvernement colonial pour donner à l’exécutif plus de pouvoir réel sur l’Assemblée. S’inspirant des recommandations de Durham et des principes posés par Russell à partir de la pratique britannique, Sydenham disait : « les services du gouvernement [doivent être] organisés de façon que leurs dirigeants en aient la responsabilité et s’acquittent efficacement de leurs devoirs envers le gouverneur et la population ». À l’aide d’études sur le Bas-Canada qu’avait commandées Durham et d’autres faites sur le Haut-Canada par une commission royale formée en 1839 par Arthur, il modifia systématiquement l’organisation des départements en répartissant autrement les fonctions entre les organismes existants (surtout le Conseil exécutif et les bureaux du secrétaire civil, du secrétaire de la province, de l’inspecteur général et du receveur général) et en en créant de nouveaux comme le département des Terres de la couronne et le bureau des Travaux publics. En juillet 1841, il annonça que l’Union était chose faite et que « chaque élément de la fonction publique a[vait] des services efficaces ». Comme l’Acte d’Union, à sa demande expresse, avait donné à l’exécutif le droit exclusif de présenter des projets de loi de finances, le nouveau gouvernement était plus centralisé et plus efficace, sans pour autant pouvoir se passer de l’appui d’une majorité à l’Assemblée.

Pendant plus d’un an, Sydenham avait préparé, comme il le dit le 5 février 1841, la restitution au peuple du pouvoir de régler « ses propres affaires, qui [était] considéré comme le plus précieux privilège des Britanniques ». Les élections se tinrent en mars et avril. Sydenham orchestra soigneusement la campagne. Au Bas-Canada, il reçut l’aide de son secrétaire militaire, le major Thomas Edmund Campbell* ; Murdoch, son autre secrétaire particulier James Hopkirk, Draper et le secrétaire de la province Samuel Bealey Harrison* le secondèrent dans le Haut-Canada. Il choisit des directeurs de scrutin favorables au gouvernement, remit des titres fonciers à ses partisans mais non à ses adversaires, privant ainsi ces derniers du droit de vote, promit à la ronde pensions et places, somma les fonctionnaires récalcitrants de soutenir le gouvernement et plaça les bureaux de scrutin et les soldats de manière à faciliter la tâche à ses sympathisants. Dans le Haut-Canada, l’effondrement du parti du family compact et le soutien de tous les réformistes lui assurèrent d’emblée une forte majorité. Au Bas-Canada, où la période des élections fut d’une grande violence, il obtint presque la moitié des sièges en faisant appel à la loyauté de la minorité britannique, à laquelle l’Acte d’Union assurait une représentation excessive, et surtout en séduisant les électeurs des Cantons-de-l’Est et les gens d’affaires par des tentatives pour éliminer le droit impérial sur le grain et interdire l’entrée de produits agricoles américains au Canada. Quand un certain Alexander Gillespie l’accusa de s’ingérer dans le processus électoral, Sydenham rétorqua : « S’il veut dire que je m’ingère personnellement, il est fort mal renseigné, mais les fonctionnaires du gouvernement doivent tenter d’obtenir des sièges au Parlement [...] et ils ont assurément le droit de s’occuper de leurs élections. »

Sydenham avait donc gagné, mais sa position était bien précaire : il se retrouvait à la tête d’une troupe bigarrée d’anglophones venus d’horizons politiques divers. Environ un quart d’entre eux étaient des fonctionnaires soumis à la discipline de l’exécutif, mais sans des indépendants comme Malcolm Cameron* et Isaac Buchanan* le gouvernement de Sydenham ne pourrait pas conserver la confiance de l’Assemblée. En outre, une bonne proportion de députés, dont beaucoup avaient été sélectionnés comme candidats par Sydenham lui-même (c’était le cas de Stewart Derbishire* et de Hamilton Hartley Killaly*), manquaient d’expérience politique et avaient peu d’influence au Parlement. L’appui offert à Sydenham pendant la première session, inaugurée le 14 juin 1841, connut donc d’énormes fluctuations. Son projet de loi qui visait à établir une seule banque d’émission dans la colonie fut battu, mais dans presque tous les autres cas le gouverneur « sortit triomphant » des débats. Il lança un plan global de travaux publics, révisa les règlements provinciaux de douanes, redressa la monnaie, créa des conseils municipaux électifs dans le Haut-Canada, réglementa la vente des terres inexploitées et instaura un réseau d’écoles publiques. Non seulement Sydenham décidait-il lui-même des mesures à présenter au Parlement, mais il concevait, disait Murdoch, « la manière de les présenter et les moyens de prévenir ou vaincre l’opposition ».

Les plus sérieux adversaires de Sydenham étaient les réformistes radicaux du Haut-Canada, que dirigèrent d’abord Robert Baldwin et Francis Hincks*. Favorables à l’Union, ils étaient cependant déçus du projet de loi de Sydenham sur les réserves du clergé (« maigre récompense » pour leur appui, estimaient-ils) et par la façon dont sir George Arthur distribuait les charges publiques. William Warren Baldwin avait vite conclu que Sydenham serait « l’un de ces faibles et inutiles « sans-parti » et, comme ce dernier avait refusé de diriger un regroupement des réformistes, Hincks et Baldwin avaient tenté d’en former un en s’alliant aux réformistes canadiens-français. À la veille de la session, Baldwin exigea que la composition du Conseil exécutif reflète la force relative des partis en chambre ; Sydenham lui retira le poste de solliciteur général. Pendant la session, des réformistes s’acharnèrent à embarrasser le gouvernement et, le 3 septembre, Baldwin tenta de lui extorquer un engagement ferme en faveur de la responsabilité ministérielle. Sydenham refusait de se plier aux quatre volontés de l’Assemblée et continuait de prendre une part importante à la définition de la politique et au choix du personnel gouvernemental, mais ses ministres, de leur côté, agissaient de plus en plus comme les membres d’un cabinet (pour reprendre l’expression de Sydenham lui-même) et disaient à la chambre qu’ils démissionneraient si elle leur retirait sa confiance. Sydenham savait aussi qu’il ne pourrait « continuer d’administrer les affaires publiques de façon honorable pour [lui]-même ou satisfaisante pour le peuple » si son gouvernement perdait cette confiance.

Sydenham donnait l’impression de croire que son mode de gouvernement durerait au moins dix ans. En août 1841, il écrivait à l’un de ses frères : « [Je laisserai derrière moi] un ministère qui s’appuie sur une majorité manifeste et reconnue, qui peut faire ce qu’il croit juste et qui n’a pas à s’inquiéter de ma succession. » Or son groupe de ministres était au bord de la désintégration dès la fin de la première session. Sans l’appui quasi unanime de la majorité britannique, ce ministère ne pouvait pas survivre, mais pour conserver cet appui, notait Colborne, devenu lord Seaton, Sydenham devait se donner « l’allure d’un tory divisé au Bas-Canada et d’un libéral dans le Haut-Canada ». À mesure que se calmait l’opposition canadienne-française à l’Union, les liens ténus de la coalition de Sydenham se dénouaient et les traditionnelles attaches partisanes des Britanniques refaisaient surface. Perspicace, Seaton faisait observer qu’aucun gouverneur ne pouvait dominer la situation « si la machine n’[était] pas constamment entre les mains d’un artiste aussi habile et dénué de scrupules que celui qui a[vait] réussi à obtenir la majorité à la première session ». Sydenham n’assista pas à l’effondrement de son régime. Comme il était de plus en plus malade, il présenta sa démission en juillet 1841. On lui accorda le 19 août la grand-croix de l’ordre du Bain (division civile), qu’il avait demandée. Quelques jours après avoir appris cette nouvelle et dissous le Parlement, il eut un accident de cheval. Une de ses blessures s’infecta ; il mourut du tétanos le 19 septembre, après une douloureuse agonie. Le 24, selon le Chronicle & Gazette de Kingston, de 6 000 à 7 000 personnes s’assemblèrent « en groupes denses le long de la route » pour assister à ses obsèques, qui eurent lieu à l’église St George. Les journaux de langue anglaise louèrent son « urbanité et la condescendance de [son] attitude ». En parlant du « noble esprit qui a[vait] conçu, les améliorations et créé les institutions qui marquer[aient] un âge d’or dans les annales de l’histoire canadienne », Egerton Ryerson exprimait sans aucun doute le sentiment de la majorité. Par contre, en privé, des membres du family compact, tel John Beverley Robinson*, dénoncèrent « ce méprisable Poulett Thomson » et prédirent : « il faudra beaucoup de temps pour réparer le mal ». Quant à la presse francophone, elle rappela « ses crimes » et ne pleura guère l’artisan de ce qu’elle considérait comme une oppression.

Ryerson admettait qu’il faudrait du recul pour que le gouvernement de Sydenham soit « apprécié à sa juste valeur ». Pourtant, la controverse entoure encore sa personne. Au début du xxe siècle, la plupart des historiens anglophones le portaient aux nues. Certains de leurs successeurs ont été moins admiratifs. Selon Irving Martin Abella, Sydenham était « un impitoyable disciple de Machiavel, sans scrupules et intrigant, égoïste et mesquin, autocrate, étroit d’esprit et d’une incroyable vanité ». Même l’historien canadien-français qui lui est le plus sympathique, Jacques Monet, ne trouve rien de plus positif à dire qu’il était « goutteux, impatient et, à l’occasion, cloué au lit pendant des semaines ». Assurément, Sydenham s’ennuyait dans les colonies et méprisait passablement ceux qu’il avait le mandat de gouverner. Comme le Herald de Toronto avait publié une feuille de vers de mirliton contre lui, il en commanda « des exemplaires additionnels pour les placer sur les guéridons de son salon et amuser ses visiteurs du jour de l’An en les leur lisant lui-même ». Néanmoins, il possédait un charme et un charisme réels, largement confirmés, entre autres, par le fait qu’il sut gagner l’appui de personnages aussi différents que Ryerson et Hincks. Souvent malade, il ne négligeait pas pour autant les devoirs de sa charge ; un jour, il nota qu’il lui arrivait souvent « de ne respirer, manger, boire et dormir que pour le gouvernement et la politique ». Aucun de ses prédécesseurs et successeurs ne fit adopter autant de lois provinciales que lui. Bien des mesures d’inspiration politique – lois de constitution des municipalités, lois sur les écoles publiques, la langue ou la justice – furent refondues ou abrogées par la suite, mais la structure administrative qu’il avait créée demeura presque intacte tout au long de l’Union. À titre d’ancien membre du cabinet britannique, Sydenham avait une influence exceptionnelle auprès des autorités impériales. Ainsi, malgré l’opposition du maître général des Postes adjoint, Thomas Allen Stayner*, il put contraindre le ministère des Postes à diminuer considérablement ses tarifs ; maintes fois, il empêcha la Trésorerie de réduire les dépenses coloniales. Il pensait que la tâche de poser les principes généraux de réglementation du commerce incombait à la métropole, mais il constatait aussi que c’était un « grand inconvénient » que tous les changements viennent de Londres et tentait d’obtenir pour les Parlements locaux le pouvoir de modifier les règlements. Il avait d’ailleurs la chance d’avoir pour allié lord John Russell, qui dominait le ministère des Colonies et le cabinet.

La plupart des contemporains de Sydenham tenaient pour acquis qu’il avait introduit le gouvernement responsable, et des critiques comme Seaton affirmaient qu’à cause de lui il était devenu « impossible de résister aux exigences » de la majorité des députés. La première génération d’historiens du Canada, John Charles Dent* et Adam Shortt* surtout, abondaient dans le même sens, mais plus récemment Kenneth N. Windsor, Donald Swainson, Ged Martin et d’autres ont soutenu le contraire. Leur argumentation accorde cependant trop d’importance au fait que Russell et Sydenham refusaient d’admettre le principe du gouvernement responsable. La Colonial Gazette de Londres soulignait en septembre 1839 : « en dépit de la déclaration de lord John Russell contre l’emploi du terme Gouvernement Responsable, M. Thomson est d’accord avec lord Durham et admet que « l’administration des affaires coloniales [doit] constamment s’harmoniser avec l’opinion de la majorité des représentants du peuple ». Sydenham tenta bien de ne pas reconnaître la notion de gouvernement responsable au « sens absurde » (c’étaient ses mots) où l’entendait Robert Baldwin – c’est-à-dire l’obligation, pour l’exécutif, de suivre l’avis de la majorité dans tous les cas – mais avant la Confédération aucun gouverneur ne pouvait accepter pareille interprétation.

Les historiens contemporains critiquent également l’interventionnisme de Sydenham. Pourtant, en utilisant l’appareil étatique à des fins partisanes, il ne faisait pas autre chose que ce qui se pratiquait en Grande-Bretagne, même après la réforme parlementaire ; il est vrai cependant qu’en jouant le rôle de premier ministre et chef de parti, Sydenham engageait la couronne plus directement que ne le faisait le monarque en Grande-Bretagne ou que n’allaient le faire ses successeurs. Dans une certaine mesure ; comme l’avait déclaré Murdoch, l’ingérence du gouverneur était un corollaire du régime de gouvernement responsable appliqué par Sydenham. Tant qu’il intervenait par le truchement de ministres qui avaient à rendre compte de ses actes et bénéficiaient du soutien de l’Assemblée, il ne faisait cependant rien d’illégal, d’anticonstitutionnel ou de contraire au principe fondamental du gouvernement responsable. Or, dès la fin de la session de 1841, ce principe était la règle au Parlement uni.

On a davantage raison d’accuser Sydenham d’avoir voulu angliciser les Canadiens français. Il les traitait vraiment comme un peuple de vaincus. Cependant, lui reprocher d’avoir agi selon ce qui était sa mission est irrationnel. Son objectif était sans aucun doute de rendre le Bas-Canada « essentiellement britannique » ; « tant que cela ne sera pas fait, estimait-il, il sera impossible de mettre en valeur ses richesses naturelles, d’améliorer la condition de ses habitants ou d’assurer son attachement permanent à la mère patrie ». Il encourageait donc l’immigration en provenance de la Grande-Bretagne et tentait d’apaiser les Haut-Canadiens et la minorité anglophone du Bas-Canada. C’est le cabinet de Grande-Bretagne qui avait décidé de réaliser l’Union et, même avec le recul, il est difficile d’imaginer quelle autre méthode aurait permis de redonner des institutions représentatives au Bas-Canada sans mécontenter les Britanniques des deux provinces. En ce sens, comme l’a écrit Ged Martin, l’Union était « dictée par la logique des événements » ; aux yeux de Sydenham, l’« anglicisation » en était une conséquence inévitable. Comme la plupart des libéraux anglais, il ne voulait pas d’une société multiculturelle ; il croyait, selon Janet Ajzenstat, que les clivages culturels profonds empêchent « le plein exercice des droits libéraux », car ils exposent les membres des cultures minoritaires à l’exploitation.

Au bout du compte, l’Union ne fut pas pour le Canada français aussi désastreuse que ses adversaires l’avaient annoncé. Certes, les Canadiens français devinrent minoritaires, mais ils étaient assez nombreux pour défendre leurs intérêts vitaux et assez sûrs d’eux-mêmes pour se lancer dans une nouvelle ère de collaboration avec la majorité anglophone. Sans cette coopération imposée, la Confédération, solution inapplicable au problème canadien dans les années 1840, n’aurait peut-être pas vu le jour. On peut donc dire que Charles Edward Poulett Thomson, 1er baron Sydenham, ne fit pas que préserver le lien impérial, ce qui était le but de sa mission : il jeta aussi les bases d’une union plus solide et plus large. Aucun gouverneur n’eut une influence aussi profonde sur l’avenir des colonies britanniques d’Amérique du Nord – pas même lord Durham.

Certaines lettres de Sydenham ont été publiées sous le titre de Letters from Lord Sydenham, governor-general of Canada, 1839–1841, to Lord John Russell, Paul Knaplund, édit. (Londres, 1931).

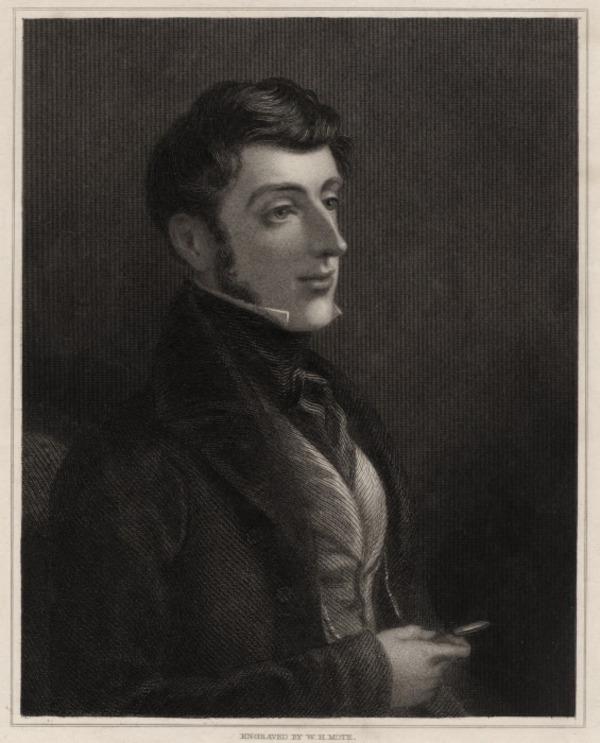

Un portrait de Thomson constitue la page frontispice de Memoir of the life of the Right Honourable Charles, Lord Sydenham, G.C.B., with a narrative of his administration in Canada, G. P. Scrope, édit. (Londres, 1843).

AO, MS 4 ; MS 35 ; MS 78.— APC, MG 24, A13 ; A17 ; A27 ; A30 ; A40 ; B29 (mfm aux PANS) ; RG 5, A1 : 6510–7022 ; RG 7, G14, 5–6 ; 8 ; RG 68, General index, 1651–1841 : 72.— MTRL, Robert Baldwin papers.— NLS, Dept. of

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Phillip Buckner, « THOMSON, CHARLES EDWARD POULETT, 1er baron SYDENHAM », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 30 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/thomson_charles_edward_poulett_7F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/thomson_charles_edward_poulett_7F.html |

| Auteur de l'article: | Phillip Buckner |

| Titre de l'article: | THOMSON, CHARLES EDWARD POULETT, 1er baron SYDENHAM |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1988 |

| Année de la révision: | 2021 |

| Date de consultation: | 30 avr. 2025 |