Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2895718

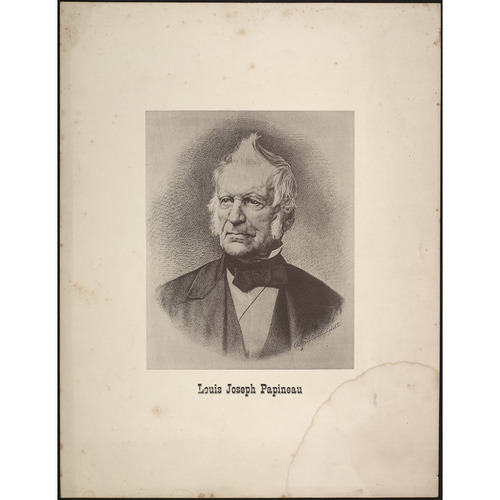

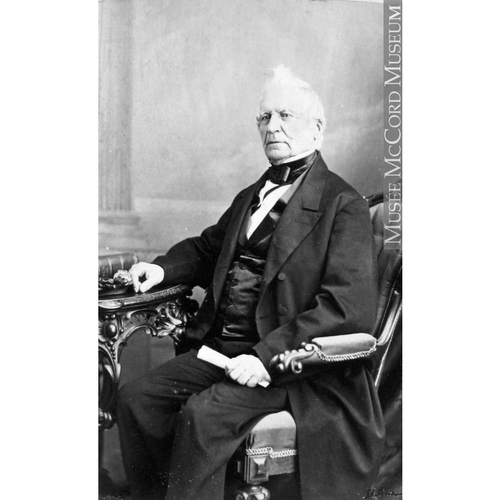

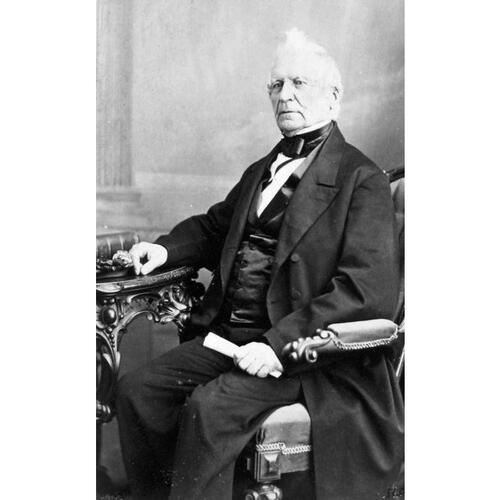

PAPINEAU, LOUIS-JOSEPH, avocat, seigneur et homme politique, né le 7 octobre 1786 à Montréal, fils de Joseph Papineau* et de Rosalie Cherrier, décédé le 23 septembre 1871 à Montebello, Québec, et inhumé cinq jours plus tard dans le caveau de la famille, au même endroit.

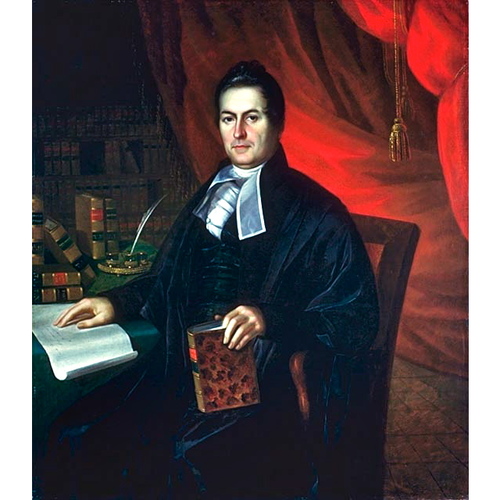

La famille Papineau avait commencé à sortir de l’ombre avec le père de Louis-Joseph, Joseph Papineau, arpenteur et notaire, qui, à l’occasion, construisait des moulins et gérait des seigneuries. Homme politique, il devint lui-même seigneur en achetant du séminaire de Québec une partie de la seigneurie de la Petite-Nation le 19 juin 1801, puis la partie restante le 15 mars 1803. Cette acquisition, qui devait se révéler une bonne affaire, éleva la famille Papineau sur le plan social et coïncida avec la montée des professions libérales dans la société canadienne-française. Il n’est donc pas surprenant, compte tenu du rôle central joué par les Papineau, les Viger, les Dessaulles, les Cherrier, les Bruneau et autres familles alliées, dans la société et la politique bas-canadiennes, d’entendre Louis-Hippolyte La Fontaine*, durant la décennie 1840–1850, dénoncer l’emprise politique de ce clan familial. Qu’ils aient eu ou non tendance à former un « family compact », ces groupes familiaux n’en ont pas moins influencé le destin politique du Bas-Canada et du Québec tout au long du xixe siècle. Après tout, la famille était peut-être la plus puissante institution de la société canadienne-française. Louis-Joseph Papineau naquit à une époque où les valeurs monarchiques et nobiliaires exerçaient encore un attrait puissant, et où l’acquisition d’une seigneurie demeurait un élément d’ascension sociale. La transition entre l’état de son grand-père, Joseph Papineau, cultivateur et tonnelier, et son propre statut de seigneur imposant n’a pu s’effectuer sans un cheminement psychologique douloureux.

L’intrusion progressive des valeurs bourgeoises dans la société marqua Papineau. La fin du xviiie siècle voit en effet certains groupes, liés principalement au commerce, commencer à définir le pouvoir politique et social en fonction de critères économiques. Leur attitude vis-à-vis de la richesse – source authentique du prestige et du pouvoir, selon eux – différait foncièrement de celle des élites traditionnelles, mais elle allait acquérir de plus en plus de vigueur et d’attrait avec les années. C’est aussi à cette époque qu’apparaît vraiment l’infériorité des Canadiens français dans les secteurs commercial et industriel : les Britanniques sont devenus les principaux détenteurs de la richesse et les diffuseurs des valeurs bourgeoises. Les années de formation de Papineau se déroulent donc dans un climat de changement de mentalité. Ses attitudes contradictoires, mélange d’hostilité ouverte et d’attirance, à l’égard de la recherche du gain, des commerçants et des Britanniques, datent certainement de ce temps. « Eux seuls, écrira-t-il à propos des Britanniques, ont le ton, la fortune nécessaires pour recevoir. Pas une famille canadienne ne peut le faire [...]. Les ressources du pays sont dévorées par les nouveaux venus. Et quoique j’ai eu le plaisir de rencontrer parmi eux des hommes instruits et estimables, qui me voient avec plaisir, la pensée que mes compatriotes sont injustement exclus de participer aux mêmes avantages m’attriste au milieu de leurs réunions [...]. » Ses attitudes ambiguës à l’endroit de la propriété capitaliste et de la propriété seigneuriale, des droits individuels et des droits collectifs prouvent aussi son ambivalence profonde devant le message de la bourgeoisie. Le fils du notaire Joseph Papineau ne joignait pas d’emblée les rangs de la bourgeoisie.

En fait le jeune Louis-Joseph Papineau fut soumis à des pressions sociales d’un autre ordre. À beaucoup d’égards, sa famille était peu différente de la plupart des familles paysannes où prédominait l’importance du clan. Ainsi conçue, la famille n’était pas seulement une pourvoyeuse de valeurs et d’attitudes, mais elle était en plus une fabricante de prestige. Les liens d’affection entre ses membres n’empêchaient cependant pas le foisonnement des rivalités. Papineau sera profondément marqué par ce climat familial, qu’il ne remettra jamais en question, du moins consciemment. En ce domaine, il manifestera une intransigeante loyauté à la tradition. Pour lui, le milieu familial était un foyer d’affection, un cadre de sécurité et, selon les circonstances, un refuge face à une société hostile. La famille était en quelque sorte l’envers de la société. Elle n’étouffait ni ne stérilisait l’individu.

Parmi les influences qui pesèrent sur l’existence de Papineau, il faut certes accorder une signification spéciale à celles de son père et de sa mère. À travers les quelques lettres qu’elle a laissées, celle-ci apparaît volontaire, froide, du moins en apparence, autoritaire et d’une dévotion à toute épreuve. Sans doute aimait-elle ses enfants, mais son affection portait un visage austère. Il est évident que Papineau réagira contre la conception de la vie et de la religion proposée par sa mère. Sa rupture ultérieure avec le catholicisme et sa recherche d’une vision plus optimiste du monde l’indiqueraient. Toutefois il ne parviendra jamais à se libérer, malgré ses efforts, de ce pessimisme foncier, peut-être inné mais bien fortifié par son éducation. Toute sa vie, il restera un homme austère qui ne parviendra jamais à la modération et au scepticisme souriant enseignés par certains auteurs anciens dont il lisait les œuvres. On peut trouver significatif son choix d’une épouse qui projetait une image assez semblable à celle de sa mère.

Son père, homme méticuleux, plutôt bourru et fermé, semble avoir manifesté plus de bienveillance et d’indulgence dans ses rapports avec ses enfants, surtout avec Louis-Joseph qui, raconte John Charles Dent*, était aussi le préféré de la mère. Il est certain que Joseph Papineau n’avait pas une grande ferveur religieuse. Il abandonnera le catholicisme, probablement durant les années 1810 à 1820, et n’y reviendra que peu avant sa mort. Il faut ajouter qu’en plus d’avoir été de la minorité favorable à l’établissement d’institutions parlementaires, il s’était révélé un des membres les plus influents de la chambre d’Assemblée. Ses efforts d’adaptation aux nouvelles institutions et son action comme député ont certainement influencé les options subséquentes du fils. Joseph Papineau n’était pas un radical : ce monarchiste professait un libéralisme très modéré.

Ses études primaires terminées, Louis-Joseph Papineau entre au collège Saint-Raphaël dirigé par les sulpiciens à Montréal. À la suite d’un incident qui le met en conflit avec les autorités, ses parents l’envoient, en 1802, continuer son cours au petit séminaire de Québec. Pas plus que la précédente, cette institution ne visait à former des esprits révolutionnaires, voire simplement novateurs. Les programmes d’enseignement y étaient des plus traditionnels. La suprématie du latin y était maintenue et l’enseignement, par son contenu, tendait au rejet de l’héritage du xviiie siècle. La peur de la révolution française et de ses idées animait les professeurs. Le culte de l’autorité et de l’obéissance appuyait une vision aristocratique et hiérarchique de la société. À une époque où les institutions parlementaires invitaient à une modification des comportements politiques, ces institutions cléricales imposaient à leurs élèves la théorie de la monarchie absolue de droit divin. Malgré leur indulgence à son endroit, il est peu probable que ses maîtres aient permis à Papineau de fréquenter les œuvres de Voltaire ou l’Encyclopédie [...] de Diderot et de d’Alembert. Ces livres se trouvaient probablement dans la bibliothèque de son père. Au séminaire, le jeune Papineau avait la réputation d’un élève doué, peu travailleur et grand lecteur. Il était même très actif au sein de la Congrégation de la Bienheureuse-Vierge-Marie-Immaculée. À la fin de sa vie, il affirmera avoir perdu la foi au séminaire de Québec. Mais, en 1833, il louait son père « du courage qu’il a[vait] eu de [le] retenir malgré [lui] au Séminaire » ; et, en 1804, il avait écrit à son jeune frère, Denis-Benjamin*, qu’il incitait à l’étude : « Jamais je n’ai mieux senti qu’actuellement ce que je dois au Séminaire. » Il ne semble pas, malgré tout, que son séjour au séminaire de Québec ait été marqué par la révolte ouverte et par de brutales ruptures. La réalité est moins évidente et plus complexe : ni sur le plan religieux ni ailleurs ses choix ne paraissent avoir été clairs et définitifs.

À sa sortie du séminaire en 1804, Papineau hésite beaucoup devant le choix d’une carrière, pareil en cela à de nombreux « finissants » de l’époque, qui sont mal préparés par le milieu et par leur éducation à s’adapter au changement social. De fait, les options étaient peu nombreuses : une fois qu’un étudiant avait renoncé au sacerdoce, il ne lui restait guère que les professions libérales. Mais l’on peut se demander si l’instabilité de Papineau lui aurait permis d’entrer dans une profession qui l’ait pleinement satisfait, même dans une société plus diversifiée. Il décide d’abord de devenir notaire puis, modifiant son choix, il opte pour la profession d’avocat. Il fait sa cléricature à Montréal dans l’étude de Denis-Benjamin Viger*, son cousin, tout en se plaignant de n’avoir plus le temps de lire. Une fois admis à la pratique du droit en 1810, il exerce d’une façon intermittente et continue à clamer son insatisfaction. En 1816, il écrit à son frère : « En vérité, je suis bien esclave en ce moment et cela ne m’attache pas trop fort à un état dont j’étais dégoûté, mais qu’y faire ? » C’est l’époque où il commence à chanter les espoirs et les joies sans nom de la vie champêtre. En 1808, il avait été élu député du comté de Kent, amorçant ainsi une longue carrière politique qui ne prendra fin qu’après 1850 ; il représentera les comtés de Montréal-Ouest (1814–1838), de Surrey (1827–1828), de Montréal (1834–1835), de Saint-Maurice (1848–1851) et de Deux-Montagnes (1852–1854). Sans doute la politique lui permit-elle d’exprimer certaines tendances de sa personnalité, mais elle le laissa insatisfait, appelant de ses vœux le jour où il pourrait vivre à la campagne, entouré de sa famille et de ses livres. Pourtant le prestigieux seigneur de Montebello, pas plus que l’avocat déçu et le chef politique adulé, ne trouvera la paix, une fois confiné dans des activités qui jusque-là avaient été davantage des moyens d’évasion que d’épanouissement personnel. Les sources de sa peur étaient en lui. C’est pourquoi Papineau fut et demeura un éternel insatisfait.

Papineau entra à l’Assemblée en plein milieu d’une crise politique, qui avait débuté en 1805. Cette crise dont la nouveauté ne fait pas de doute, avait été marquée par l’émergence du nationalisme canadien-français et des partis politiques. Les transformations économiques, démographiques et sociales de la première décennie du xixe siècle sont perçues comme une menace mortelle par les éléments qui prennent conscience de l’existence d’une « nation canadienne ». Les professions libérales, associées aux petits marchands, se vouent alors à la défense des institutions canadiennes-françaises traditionnelles et s’opposent aux marchands anglais, aux fonctionnaires, aux immigrants américains et aux prétendus « traîtres canadiens-français ». Ces élites dépassent cependant le plan de la résistance passive et, par l’entremise d’un parti politique dont les assises se trouvent surtout à Québec, elles mettent au point une stratégie et des théories qui doivent leur donner éventuellement le pouvoir et le contrôle du favoritisme. L’idée de responsabilité ministérielle tend à justifier ce dessein, auquel s’objectent le clergé et les vieilles familles seigneuriales. Durant la crise de 1810, un fossé se creuse entre les clercs et les nouvelles élites politiques.

Bien que son père l’ait mis en garde contre les « prétendus réformateurs » et les « démagogues » et lui ait suggéré de donner son vote selon le mérite des questions, Papineau adhère au parti canadien. Le dénouement, en 1810, de la crise politique précipite la fin du leadership de Pierre-Stanislas Bédard* et ouvre une période de contestation entre les différents aspirants à sa succession. Les rancunes prolongées de Bédard à l’égard des Papineau indiquent que ces derniers étaient au fond peu intéressés à la remontée de l’ancien chef. La politique de conciliation du gouverneur, sir George Prevost*, allait servir les ambitions du jeune Louis-Joseph Papineau. Elle tendait à réduire au silence les éléments les plus extrémistes ou à les écarter de la direction du parti. François Blanchet*, Gabriel-Elzéar Taschereau*, Andrew Stuart*, Louis Bourdages* et Jean-Baptiste-Amable Durocher ne parviennent pas à s’imposer à un moment où Papineau fait figure de modéré. James Stuart*, le plus sérieux candidat, heurte de front les gouverneurs et, comme le disait Bédard, ne peut prétendre, bien qu’ami des « Canadiens », être un « Canadien pure laine ». En 1815, Papineau est élu orateur (président) de la chambre d’Assemblée, ce qui lui donne un salaire de £1 000 par année. Il apparaît déjà comme le véritable successeur de Bédard.

Le 29 avril 1818, Papineau épouse dans la paroisse Notre-Dame de Québec Julie Bruneau, fille de Pierre Bruneau*, marchand à Québec et député à l’Assemblée. L’année précédente, il avait acheté de son père la seigneurie de la Petite-Nation. Malgré les rivalités de toutes sortes qui tiraillent le parti canadien, son autorité ne cesse de croître avec la concentration toujours plus grande des problèmes dans la région de Montréal. La crise de l’union de 1822 allait ajouter à son prestige et à son autorité. Le parti des marchands, désormais en minorité à la chambre, avait soumis au parlement de Londres un projet de loi visant à assurer une union politique de la vallée du Saint-Laurent, condition essentielle à la mise sur pied d’un programme de développement économique, et l’assimilation des Canadiens français. Une violente opposition se manifesta au Bas-Canada ; Papineau et John Neilson* se rendirent à Londres en 1823 afin d’empêcher l’adoption d’une telle mesure. Même si les groupes opposés au projet d’union obéissaient à des motifs divers, Papineau et Neilson n’en apparurent pas moins comme les représentants d’une extraordinaire majorité de la population. Leur mission affecta assez peu le cours des événements en Angleterre, où le gouvernement, devant l’énergique opposition de certains membres de la chambre des Communes, jugea à propos de ne pas représenter ce projet, mais ils eurent cependant le crédit de cette décision. Papineau du reste saura exploiter à des fins politiques le mouvement de peur créé par ce complot attribué aux milieux d’affaires. À son retour, il n’a pas de difficulté à regagner sa place d’orateur de l’Assemblée, que Joseph-Rémi Vallières* de Saint-Réal avait occupée pendant son absence.

À partir de 1826, le parti canadien devient le parti patriote. Non seulement il renforce ses assises régionales et locales, tout en restant d’abord un parti montréalais où les Papineau, les Viger et les Cherrier jouissent d’une très grande influence, mais il se donne un organe, le journal la Minerve que dirigera Ludger Duvernay*. L’autorité de Papineau, en dépit des rivalités qui continuent à agiter le parti, s’accentue à mesure que les objectifs du parti deviennent plus extrêmes. Le parti regroupe « les éléments les plus divers : la moyenne bourgeoisie canadienne-française, quelques libéraux anglais, les Irlandais, les cultivateurs d’origine américaine établis dans les cantons et les classes paysannes canadiennes-françaises ». Les défections sont sévèrement punies et les rivaux impitoyablement écartés. À cet égard, Thomas Frederick Elliot écrira en 1835 : « Je n’ai jamais vu personne qui parût plus versé que cet orateur canadien dans les artifices et la contenance au moyen desquels un seul homme domine l’esprit d’un grand nombre, et il s’affermit davantage tous les jours dans son autorité, comme eux dans leur obéissance. Tel est l’homme qu’un petit nombre de ses partisans ont la présomption de croire pouvoir mettre de côté lorsqu’il ne leur sera plus utile. [...] Un seul coup d’œil de Papineau subjuguerait tout son troupeau canadien. » En fait Papineau ne s’était pas seulement arrogé l’autorité dont il jouissait, mais celle-ci reposait sur un consensus beaucoup moins conscient que celui dont parle l’abbé Étienne Chartier* dans une de ses lettres : « Le malheur pour vous, Monsieur, écrira-t-il à Papineau en 1839, est d’avoir été gâté par cette influence et cette renommée extraordinaires qu’il a été de la politique des Canadiens de vous créer en s’attroupant tous à l’entour de vous, et vous soulevant sur leurs épaules, afin que par cette grandeur factice vous puissiez dominer au-dessus de toutes les sommités tories. »

La pratique, après 1830, de l’obstruction systématique, qui devait forcer le gouvernement anglais à adopter les réformes demandées, fut imposée par Papineau. Mais, à l’intérieur du parti patriote, une aile formée de vrais libéraux parlait d’action révolutionnaire et mettait de plus en plus l’accent sur la transformation sociale. La Fontaine, un des lieutenants de Papineau, et déjà un des aspirants à sa succession, avait bien senti les ambiguïtés de l’idéologie du parti et de son chef. En février 1837, il écrivait à Henry Samuel Chapman : « Des peuples ont reconquis leur indépendance naturelle, en recourant aux armes et en faisant boire à la terre le sang de leurs oppresseurs. [...] Pour remuer les peuples, il ne faut pas se contenter d’agiter des questions purement abstraites. Il faut quelque chose de plus substantiel. Il faut toucher la partie sentimentale : la bourse. Tant qu’une question de cette nature ne sera pas soulevée, l’agitation ne saurait être constante et durable. Dans les circonstances, je n’en vois pas de plus propre à conduire à ce but, que la question de l’abolition des droits seigneuriaux. Les seigneurs et le gouvernement exceptés, tout le monde la désire, quelques soient les nuances politiques. Je suis donc fermement décidé à mettre cette proposition sur le tapis à l’ouverture de notre prochaine session. [...] Le gouvernement, les seigneurs et les hauts petits aristocrates des deux partis s’y opposeront sans doute ; mais les masses se réuniront et agiront de concert. » Au fond, le problème soulevé par La Fontaine révèle un conflit encore latent entre des éléments dominants, représentés par Papineau, qui désirent changer le système politique sans toucher à la structure sociale, et un groupe actif mais minoritaire qui cherche à faire la révolution politique et sociale. Le groupe Papineau est fermement opposé à tout changement institutionnel, qu’il touche soit le régime seigneurial, soit la Coutume de Paris, soit même le statut du clergé. Ainsi, à l’occasion de la parution du prospectus du journal le Patriote canadien dont Duvernay était l’éditeur, Papineau écrivait à sa femme, le 29 avril 1839 : « Tant qu’il n’y a pas une représentation nationale, qui puisse remédier à des abus dans les institutions provinciales, civiles ou ecclésiastiques, c’est donner des arguments au Gouvernement de l’étranger, pour qu’il détruise brusquement des établissements qui, contenus dans de justes bornes, seront protecteurs des intérêts canadiens, qui abattus par le fanatisme protestant ou philosophique, ne le seront pas au profit du peuple, mais à celui du pouvoir. » L’affrontement entre ces deux groupes ne tenait pas seulement à la différence des stratégies, mais à l’idéologie des uns et des autres.

La pensée d’un homme aussi instable que Papineau, politicien par surcroît, n’est pas facile à cerner. S’il eut tendance à présenter son action sous le signe du désintéressement le plus absolu, du patriotisme le plus pur et de l’obéissance rigide à des principes sacrés, il n’en était pas moins enclin à donner l’image du grand libéral démocrate en lutte contre l’obscurantisme, la corruption et l’oppression de colonisateurs réactionnaires et avides de s’enrichir. C’est pour cette cause qu’il aurait volontairement accepté de sacrifier sa tranquillité et son bonheur. Cette représentation de lui-même par lui-même, qui eut de très nombreux croyants à l’époque et par la suite, appartient plus au mythe qu’à la réalité. Chez Papineau, le nationaliste, lorsqu’il n’utilise pas les idéologies nouvelles pour appuyer des objectifs conservateurs, est le plus souvent en conflit avec le libéral et le démocrate.

Papineau avait assumé le nationalisme canadien-français tel qu’il l’avait trouvé à l’époque de Bédard. Ce nationalisme était d’abord voué à la défense des droits linguistiques et des institutions traditionnelles qui n’avaient rien de libéral et de démocratique, bien au contraire. À cet égard, Papineau écrira, faisant le bilan des réalisations principales de la chambre d’Assemblée : « L’établissement ecclésiastique du pays aurait été réduit à rien, le notariat avili, pas un seul Canadien au barreau, et la propriété foncière aurait été taxée pour engraisser une foule d’Européens collecteurs de taxes, si l’Administration n’avait été arrêtée par la résistance d’une Assemblée élective. » Ce jugement traduisait plus qu’un état de fait, il exprimait un élément permanent de la politique et de la pensée de Papineau.

Papineau avait lu les philosophes du xviiie siècle et les penseurs libéraux de son temps et il disait adhérer à leurs doctrines. Par ses déclamations contre la féodalité médiévale, contre les nobles et les aristocrates de tous les temps, voire à l’occasion contre les descendants des anciennes familles seigneuriales canadiennes-françaises, Papineau pouvait paraître un adversaire acharné du régime seigneurial. Les éloges qu’il fait des auteurs de la déclaration de l’indépendance américaine et de la déclaration des droits de l’homme en France laissent supposer qu’il était en faveur de la propriété individuelle et absolue, contre la propriété féodale. En réalité, toute sa vie il restera un partisan du régime seigneurial. Jamais il n’admettra ouvertement que la France avait introduit au Canada aussi bien les servitudes féodales que les servitudes seigneuriales et que le régime servait de soutien à une société hiérarchisée et aristocratique. Cette attitude pourrait s’expliquer par le fait qu’il était lui-même seigneur. Mais Papineau voyait dans la tenure seigneuriale non seulement une institution traditionnelle mais une institution nationale. En 1855, il écrivait encore à Eugène Guillemot, ex-ministre de France au Brésil : « Mon père avait acheté la Seigneurie qu’il me vendit, mu et agité par le désir de sauver les débris de notre nationalité canadienne des étouffements du Gouvernement anglais. Systématiquement ce dernier refusait des terres aux Canadiens et les prodiguait aux hommes de sa race, mais en les plaçant sous les opérations des lois anglaises, embûches de chicanes qui auraient dévoré nos compatriotes qui ne les connaissaient point. » Un an plus tôt, il s’en était pris aux « rouges » : « Les rouges précipitent leur servage par leur anticléricalisme et leur antiseigneurialisme, car le clergé et les seigneurs sont la sauvegarde du pays. » Selon lui, le rôle de la seigneurie avait été de procurer gratuitement de la terre aux Canadiens français et de les protéger contre les Britanniques, particulièrement contre les marchands qui considéraient la terre comme une propriété de type capitaliste. Le régime seigneurial, dans cette perspective, était supposé imposer un frein à la mobilité de la propriété foncière et à la spéculation. Au lieu de concentrer la propriété en quelques mains, ce système tendait, selon Papineau, à répartir également la terre entre les individus. Le seigneur n’était donc pas un grand propriétaire de qui dépendait une masse de censitaires mais l’artisan bénévole de l’égalité. Si on le mettait en face des abus énormes des seigneurs bas-canadiens, Papineau répondait que le système avait dévié de ses fins et qu’il suffisait, par des voies législatives et judiciaires, de restaurer sa pureté primitive.

Après 1830, Papineau devient démocrate. Influencé par Thomas Jefferson et par la démocratie jacksonnienne, il voit dans l’Amérique du Nord le site naturel pour le développement d’une république de petits propriétaires fonciers. « Le Canada, déclarait-il en 1833 dans un de ses discours, pays que l’âpreté de son climat rend pauvre et où ses lois et ses mœurs avaient toujours favorisé la division égale de la propriété, repousse les substitutions, condamne les privilèges de primogéniture, devait être le dernier où l’on dût tenter une mesure aussi inepte. » Cherchant à concilier ses idées démocratiques et son attachement au système seigneurial, Papineau essaie de montrer que la nature canadienne, le système seigneurial et l’idéologie démocratique tendent au même but : l’égalité des conditions. Cette rationalisation à propos de la seigneurie et de ses intentions sociales était une pure vue de l’esprit acceptée par de nombreux partisans du parti patriote. Mais l’aile libérale du parti ne pouvait qu’entrer en conflit avec Papineau sur ce point. La rupture se produisit après l’échec de la première insurrection en 1837. Robert Nelson écrivait alors : « Papineau nous a abandonné et cela pour des motifs personnels et familiaux concernant les seigneuries et son amour invétéré pour les vieilles lois françaises. » Cet attachement intransigeant au régime seigneurial indique que Papineau n’était pas disposé à envisager une refonte du droit civil. Malgré l’admiration qu’il disait avoir pour le code de Napoléon, il est clair qu’il ne pouvait admettre la conception de la propriété qui avait servi de base à cette révolution juridique. Papineau le reconnaissait lui-même : libéral et démocrate en politique mais conservateur en ce qui concerne le « droit sacré » de propriété. On ne peut trouver meilleure définition du conservatisme économique et social. En se refusant à toucher au système seigneurial, il consacrait le statut et les privilèges économiques du clergé.

La pensée de Papineau obéit mal à une logique formelle. Elle fluctue au gré de ses affections et de ses haines, conscientes ou inconscientes, de ses ambitions, de ses intérêts et de ceux qu’il représente. Le chanoine Lionel Groulx* parle même d’une « nébuleuse incohérence de la pensée » qui s’accentue avec l’âge. Tout cela concorde assez peu avec les prétentions de Papineau qui posait au philosophe rationaliste et ne manquait jamais une occasion de signaler l’intransigeance et la fixité de ses principes. Cette pensée rigide, mais mal articulée, qu’on pourrait croire le fruit d’un opportunisme conscient, reflète la personnalité complexe de l’homme. Ses idées religieuses en particulier révèlent ses incertitudes profondes. Graduellement, après sa sortie du séminaire de Québec, Papineau se détache du catholicisme. Il en arrive, tout en continuant à croire en Dieu, à rejeter toutes les religions révélées. Il est évident, sans que cela constitue l’explication principale de son évolution religieuse, que l’influence des philosophes du xviiie siècle et du La Mennais des Paroles d’un croyant a été capitale. Il a trouvé dans leurs œuvres, en plus d’un aliment à son anticléricalisme, des arguments susceptibles d’étoffer ses positions religieuses, politiques et morales. Violemment anticlérical, il se révèle aussi un critique acerbe de l’enseignement religieux, des privilèges de l’Église et de l’union de l’Église et de l’État. Ainsi, à la session de 1831, Papineau appuie fortement le « bill des notables » présenté par Louis Bourdages et qui devait permettre à presque tous les habitants d’une paroisse de participer à l’administration de la fabrique. Il dénonce l’attitude des membres du clergé qui « prétendent former dans l’État, dans la Société civile, au milieu des citoyens tous assujettis aux lois, un ordre privilégié, indépendant [...] et ordonner comment seraient employés une partie des fruits du travail des Citoyens. » Vers 1836, il propose de placer l’enseignement universitaire sous la responsabilité « de la représentation nationale » : « mis sous la direction civile, laïque, avec une tolérance plénière et la plus absolue pour tous, cet établissement [université] produira des bienfaits incalculables ; sous la régie d’ecclésiastiques d’une croyance quelconque, un pareil établissement, ne pourrait être et ne sera pas aussi libéral. » De retour d’exil, il se dira encore plus ennemi des nobles, des prêtres et des rois, naturellement ligués contre la liberté et la tolérance sous toutes leurs formes. L’attitude du clergé canadien vis-à-vis du parti canadien et du mouvement patriote, ainsi que son association étroite avec l’État, a sans doute contribué à accentuer l’anticléricalisme de Papineau. Son expérience religieuse est cependant accompagnée d’une authentique remise en question d’une partie de l’héritage catholique légué à tout Canadien français de l’époque. Dans une certaine mesure, Papineau, en tant que chef politique, a tenté d’ajuster les institutions sociales à ses croyances politico-religieuses. Il voyait certainement la société comme une société laïque avec des Églises séparées de l’État. Il proposa et appuya plusieurs mesures qui allaient en ce sens. Mais, dans ce domaine, il apparaît d’une étonnante timidité pour un libéral déclaré. En réalité, Papineau craignait, en modifiant le statut de l’Église catholique, de faire le jeu des ennemis réels ou supposés de la nation canadienne-française.

Papineau voyait dans le catholicisme une institution nationale possédant, à ce titre, les mêmes vertus protectrices que le régime seigneurial. S’il percevait celui-ci comme le bouclier de la nation contre le capitalisme anglo-saxon, l’Église catholique lui apparaissait comme la sauvegarde de cette même nation contre l’Église anglicane, « l’alliée de la persécution arrêtée contre les Canadiens », et contre un gouvernement « protestant ». Ainsi, en 1826, lorsque Papineau, dans le débat sur le projet de loi visant à accorder aux protestants dissidents le droit de tenir des registres d’état civil, prend fait et cause, au nom de la liberté religieuse, en faveur des presbytériens, des méthodistes et des Juifs, il est clair qu’il cherche d’abord à miner les prétentions de l’Église anglicane. À ce sujet, il écrivait alors à sa femme : « Le fait est qu’il y avait alliance offensive et défensive entre Mr. Mountain [Jacob Mountain*, évêque anglican de Québec] et Mr. Sewell [Jonathan Sewell*, procureur général du Bas-Canada], dirigée contre les droits politiques et religieux des Canadiens catholiques et de tous autres protestans que de ceux qui voulaient suivre Mr. Mountain. » Un libéral authentique aurait plutôt, en ces matières, parlé des responsabilités de l’État qu’utilisé des arguments inspirés du libéralisme pour défendre et étendre les privilèges des Églises. La vérité est que Papineau a toujours associé étroitement catholicisme et nationalité canadienne-française : « J’avoue pourtant, écrivait-il à propos de son cousin en 1821, que comme voisin je n’aimerais Mgr [Jean-Jacques Lartigue*] qu’un peu, de peur qu’il [...] s’avisât de me vouloir prêcher. Mais pour l’avancement de l’établissement du clergé canadien, parce que ses intérêts sont liés à tous les autres intérêts canadiens, je me résignerais encore à cette incommodité comme à toutes les autres que : je ne voudrais pas supporter comme particulier, que je supporte comme homme public. »

Papineau est blessé par l’incompréhension du clergé, qui ne voit en lui qu’un libéral et un démocrate dangereux pour l’Église, et il lui reproche d’assimiler la « souveraineté du peuple » à un renversement du catholicisme, de confondre souveraineté populaire et souveraineté nationale sans se rendre compte que sa véritable influence doit reposer sur l’appui de la nation. Dans une lettre à son épouse, datée du 9 novembre 1835, il disait à ce sujet : « Ils [les prêtres] sont ou fourbes ou inconséquents, quand ils ne voient pas que c’est une maxime à laquelle le gouvernement anglais ne renoncera jamais, que celle qu’il doit nous dénationaliser pour nous anglifier, et que pour parvenir à ce but, il n’a pas moins d’ardeur à attaquer le culte que les lois, les mœurs, la langue du pays. » L’anglophobie obnubilait tellement Papineau qu’il remettait à plus tard, au jour de l’indépendance peut-être, la poursuite de ses objectifs libéraux en matière politico-religieuse. Pendant ce temps, le clergé, sous l’égide de Mgr Lartigue, ajustait son idéologie aux temps nouveaux, sans la libéraliser, et entreprenait une lutte qui devait en quelques décennies lui assurer la suprématie sociale. Papineau n’a pas compris ces orientations nouvelles. Même, après son retour d’exil en 1845, il multipliera les déclarations analogues qui, il faut le dire, n’étaient pas seulement inspirées par son désir de reprendre le pouvoir des mains de La Fontaine. Ainsi, en 1848, il déclarait dans un discours public : « Notre clergé sort du peuple, vit en lui et pour lui, est tout pour lui, n’est rien sans lui. Voilà une alliance indissoluble. Voilà l’Union qui fait la force. [...] Voilà un gage d’indissolubilité pour une nationalité. [...] Comme politique, je répète que l’accord et l’affection entre notre clergé et nous a été et sera toujours, l’un des plus puissants éléments de conservation de notre nationalité. » Ces propos éclairent le conservatisme social de Papineau, inconciliable avec son libéralisme religieux. C’est là qu’apparaissent vraiment les contradictions de l’homme : déiste, il demeurait néanmoins prisonnier de l’institution sociale qu’était l’Église.

Ce conservatisme social, dont le seigneur de Montebello, fréquentant l’église pour donner le bon exemple à ses censitaires, est le symbole, se double d’un conservatisme économique. Certes Papineau avait subi l’influence des physiocrates français, pourtant adversaires de la féodalité, qui avaient exalté la primauté de l’agriculture dans l’économie française ; mais cela ne suffît pas à expliquer son « agriculturisme ». Ses conceptions économiques sont nettement dominées par l’idée que la très grande majorité des Canadiens français vit sur des terres et ne participe que très peu aux activités commerciales importantes. Pour lui, l’agriculture est l’activité économique dominante et toute politique économique doit partir de cette constatation. En somme l’objectif vital des Canadiens français doit être la possession de la terre en utilisant le cadre le plus propice à la répartition égale des terres et à une société humaine : le régime seigneurial. Son idéal social, c’est le petit fermier vertueux, et peut-être, éclairé.

Son hostilité au commerce avait sans doute des racines dans la tradition, mais elle provenait aussi du fait que le commerce important était contrôlé par les Britanniques, promoteurs du capitalisme sous toutes ses formes. Ceux-ci, croyait-il, cherchaient à édifier une économie et une société dans laquelle une masse de prolétaires canadiens-français, urbains et ruraux, serait dominée par une minorité de grands possédants d’origine britannique. C’est contre cette éventualité qu’il lutte. Il serait oiseux de voir en lui un socialiste. Lorsqu’il critique la tenure anglaise et le droit civil anglais, ce sont ces tendances qu’il condamne. Lorsqu’il s’objecte à l’établissement de bureaux d’enregistrement, c’est toujours par crainte des mêmes dangers. Cette bourgeoisie d’affaires anglaise, Papineau en arrive à se la représenter comme une aristocratie d’argent, donc artificielle, aspirant à reconstituer au Canada une société fondée sur l’inégalité. « Il me semble, disait-il lors du débat sur les Quatre-vingt-douze résolutions, en 1834, qu’il n’y a rien de plus bas que la noblesse anglaise qui nous vient dans ce pays, tant elle aime les places, tant elle aime l’argent. » À mesure que ses idées démocratiques s’enracinent, le seigneur Papineau voit de plus en plus les classes marchandes comme le produit d’un complot aristocratique fomenté par la métropole elle-même. Ainsi, en s’objectant au commerce du bois, aux investissements massifs dans les transports en pleine révolution, aux banques, il avait conscience de travailler contre les responsables de la sujétion économique des Canadiens français et il pensait aussi abolir une aristocratie en voie de formation. Après avoir recommandé à la population de retirer son argent des banques, il déclarait en décembre 1834, devant les électeurs de Montréal-Ouest : « Ils appelleront cela destruction du commerce, tandis qu’en réalité, il ne fera qu’échapper à des mains ennemies pour tomber en des mains amies. Les producteurs continueront leurs habitudes de travail et d’économie, seules sources importantes de richesse pour un pays. Qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas de banques, il n’y aura pas un arpent de plus ou de moins de cultivé. Du moment où il y aura un surplus de produits échangeables, les capitalistes européens en vue du profit qu’ils en retireront le feront acheter. » Cette attitude à l’endroit des institutions bancaires rappelle celle des démocrates jacksonniens. En réalité, ces similitudes ne sont que superficielles.

Cette prise de position est d’ailleurs étonnante chez un homme qui se disait le disciple d’Adam Smith et de Jean-Baptiste Say. Dans la pratique, Papineau n’avait retenu des œuvres de ces deux économistes que leur philosophie du libre-échange. En fragmentant ainsi leur pensée, il pouvait, en plus de se donner des alliés en Angleterre, combattre les tarifs protecteurs sur les bois et les céréales du Canada. Il s’agissait d’une arme efficace contre les milieux commerçants, ses principaux adversaires politiques. Finalement même ses croyances au libre-échange révèlent l’ultra-conservatisme de sa pensée économique.

Le nationalisme de Papineau est donc fortement enraciné dans son conservatisme économique et social. Même sur le plan religieux, ses visées et ses aspirations libérales sont compromises par cet attachement déterminant à la tradition. Dans cette perspective, son libéralisme politique et son adhésion à l’idéologie démocratique soulèvent des questions analogues, car il semble difficile de concilier conservatisme fondamental et libéralisme doctrinaire. En recherchant les rôles dévolus à ces deux facettes de sa pensée, la contradiction se résout en partie. Il est clair qu’en assumant le nationalisme canadien-français, tel que formulé à l’époque de Bédard, Papineau endossait en même temps la stratégie politique qui, pour mieux protéger l’héritage institutionnel et culturel traditionnel, visait à la prise du pouvoir par une « élite vraiment nationale ». Même si Papineau aura tendance à se présenter comme le « chef national » et le porte-parole autorisé des aspirations et des intérêts de la nation, il n’en demeure pas moins le représentant véritable d’un groupe plus restreint de la société. Ses liens profonds avec les professions libérales qui aspirent au pouvoir et aux bénéfices du patronage sont à cet égard les plus significatifs. Qu’il se présente comme l’homme de principes au-dessus des factions, comme le symbole à l’état pur d’une volonté de régénération nationale au-delà de toutes les mesquineries de l’action quotidienne, cela tient à la fois à sa personnalité et à l’image qu’il désire projeter de lui-même. Papineau, malgré des aptitudes oratoires qui lui auraient permis de se mettre à la portée du peuple, n’était pas par goût un tribun populaire. La très grande majorité de ses discours s’adressait à une élite plus instruite. Ses amis politiques lui reprocheront même de ne pas entretenir de rapports continus avec la population. Ainsi, lorsqu’il parle du peuple et de la nation, il fait davantage référence à une minorité qui sait les besoins réels du bon peuple. Son libéralisme serait donc ultimement bourgeois ou même aristocratique. En ce sens, il était de son siècle.

Lorsque Papineau entre en politique en 1808, il partage l’admiration sans bornes des élites bas-canadiennes à l’endroit des institutions britanniques. Cet éloge des mérites de la constitution anglaise avait d’ailleurs été fait par Montesquieu, Voltaire et plusieurs autres philosophes du xviiie siècle. Les Anglais étaient au reste les premiers à voir dans leurs institutions politiques un monument incomparable. Papineau écrivait : « Mon éducation est plus anglaise que française. C’est bien dans les publicistes anglais et dans les écrits des hommes publics que j’ai étudié la constitution anglaise. » Il participe à la guerre de 1812 en qualité de capitaine de milice car, à cette époque, Papineau rejetait le républicanisme et la démocratie à la mode française ou américaine. Il demeurait un ardent monarchiste, tout en ayant rompu avec la tradition absolutiste. Si ses attitudes à l’endroit de la « branche aristocratique » ne sont pas claires, par contre sa croyance en la primauté de la « branche populaire » se renforce au cours des années. Dès le début de son engagement politique, il se situe parmi les réformistes. Certes on peut y voir l’influence de John Locke en particulier, mais les influences qui jouent sur lui sont plus variées. Au fond, il est allé chercher chez les constitutionnalistes et chez les politiciens engagés dans l’action, aussi bien dans les colonies qu’en Angleterre, une justification d’options politiques déjà faites. C’est dans son nationalisme qu’il faut chercher la source principale de ses attitudes réformistes. Lors du débat sur les Quatre-vingt-douze résolutions, en 1834, Papineau analysait l’évolution politique de la colonie avant l’Acte de Québec, et il notait : « À cette époque, c’étaient des hommes qui réclamaient leurs droits comme hommes et comme sujets britanniques. On reconnut qu’il y avait des principes conformes au droit des gens, qu’on ne pouvait violer ; qu’il y avait une population qui avait des lois, une religion, une langue, des mœurs et des institutions qui devaient lui être conservées. » Son interprétation principale de l’octroi des institutions parlementaires se situe exactement dans la même perspective : le gouvernement anglais, déclarait-il, en 1833, « venait de publier des maximes saines. Il eut fallu ajouter la pratique à la théorie, et nous donner des institutions politiques au moyen desquelles nous aurions pu repousser les agressions tentées contre nos institutions ». Selon lui, la constitution de 1791 devait confier aux Canadiens un instrument politique destiné à assurer la survivance de leur culture et de leurs institutions. Par contre, le fonctionnement de ces institutions après 1792 avait, selon lui, attribué une sorte de suprématie aux gouverneurs, aux fonctionnaires d’origine britannique et aux marchands anglais qui avaient formé une alliance avec les deux groupes canadiens-français les moins conscients des objectifs nationaux : le clergé et les vieilles familles seigneuriales. Les structures politiques, de son point de vue, avaient été manipulées par des éléments hostiles ou peu conscients des intérêts réels de la nation canadienne-française. Quant aux vrais représentants de la nation siégeant à l’Assemblée, leur influence était à peu près nulle. C’est en raison de cette perception subjective des équilibres politiques que Papineau accepte l’idée de la responsabilité de l’exécutif. L’objectif des tenants de cette thèse était de faire passer le pouvoir réel dans les mains de ceux qui formaient ce qu’il appellera plus tard « la représentation nationale ». Après son accession à la direction du parti canadien en 1815, Papineau fait porter la lutte, toujours dans cette perspective, sur le contrôle des fonds publics. Tout en attaquant les ennemis de la nation sur tous les fronts possibles, il fait des subsides la question prioritaire de sa stratégie politique. Derrière les discussions sur le plan des principes et des théories constitutionnelles, Papineau, dont les intérêts sont liés à ceux des professions libérales, mène le combat pour la conquête du pouvoir politique. Son mouvement qui s’appuie sur les idées libérales est avant tout d’essence nationaliste. C’est ce libéralisme de surface qui lui vaut le concours des radicaux anglais.

Jusque vers 1830, Papineau reste convaincu que les institutions britanniques constituent un cadre parfait pour la survivance et l’épanouissement de la nationalité canadienne-française. Il suffit pour cela de modeler la constitution locale sur celle de l’Angleterre et d’en admettre l’évolution selon les mêmes principes. D’ailleurs l’appartenance à l’Empire est une garantie contre les États-Unis et, d’une façon générale, contre l’influence américaine. Dans son esprit, la bonne foi de la métropole ne peut être mise en doute. Les adversaires des Canadiens français, pense-t-il, résident dans le Bas-Canada. Ce sont parfois les gouverneurs, mal guidés par leur entourage, mais surtout les hauts fonctionnaires et les marchands. Pour lui, certains groupes à l’intérieur de la nation, tels les clercs et les nobles, représentent un danger, car ils ne comprennent pas leurs vrais intérêts. Il y a aussi tous ceux qui, pour des motifs personnels, se rallient au pouvoir. S’il fulmine contre les uns et les autres, il ne remet jamais en question la validité des liens qui unissent le Bas-Canada à la métropole. Déjà, cependant, au moment de son voyage en Angleterre en 1823, frappé par le caractère aristocratique de la société anglaise, par la pauvreté des masses urbaines, il commence à s’interroger. Puis, dans le Bas-Canada, les malaises économiques et sociaux augmentent le mécontentement dans les milieux ruraux. L’encombrement des professions libérales et l’instabilité de la petite bourgeoisie des campagnes et des villes suggèrent aussi une action politique plus radicale. L’influence de la révolution parisienne de 1830 est une autre invitation à des attitudes plus extrêmes. L’accroissement des tensions sociales entraîne des durcissements dans tous les groupes de la société. Papineau se laisse emporter par ce climat qui le sert. Il faut dire que ses ambitions prennent de l’ampleur au rythme même de ses succès. Malgré les concessions faites par l’Angleterre, le début de la décennie de 1830–1840 marque l’essor de la revendication. La pensée de Papineau tend à s’orienter ailleurs.

Dès lors Papineau croit en l’existence d’un complot entre la métropole elle-même et les ennemis intérieurs des Canadiens français, dont l’objectif serait l’asservissement total de ces derniers par l’implantation d’une société aristocratique dans le Bas-Canada. En décembre 1834, devant les électeurs de Montréal-Ouest, il déclare : « Une nation, n’en sut jamais gouverner une autre. Les affections bretonnes pour l’Irlande et les Colonies n’ont jamais été que l’amour du pillage de l’Irlande et des colonies abandonnées à l’exploitation de l’aristocratie bretonne et de ses créatures. » Cette critique du caractère aristocratique de la constitution britannique, qui visait particulièrement l’existence du Conseil législatif où siégeaient les représentants des milieux d’affaires, prend de plus en plus d’ampleur à mesure que la lutte pour le pouvoir devient plus âpre. En mars 1836, après que William Lyon Mackenzie*, chef des réformistes du Haut-Canada, et Marshall Spring Bidwell, orateur de la chambre d’Assemblée du Haut-Canada, eurent fait parvenir à Papineau des extraits des instructions données aux commissaires chargés d’enquêter sur la situation au Bas-Canada, Papineau attaque violemment le système colonial anglais : « Ce n’est que pour placer dans les colonies des cadets dont on ne sait que faire dans la métropole ; ce n’est que pour s’assurer une influence européenne, que l’ancien système colonial est conservé. [...] Dans les Canadas comme dans toutes les autres colonies de l’Angleterre [...] il ne peut pas y avoir d’éléments pour composer, de germe pour faire pousser et croître une aristocratie. » Il est bien évident que Papineau cherche à démontrer que le système colonial est un instrument qui permet d’utiliser les institutions britanniques de façon à assurer le contrôle économique, politique et social à une minorité aristocratique importée de Grande-Bretagne. Son rejet des institutions anglaises n’est que partiel et, dans la mesure où celles-ci servent ses objectifs politiques, il leur est fidèle. « On trouvera, écrit-il, dans les publicistes anglais, dans les histoires parlementaires, dans les discours des [Charles] Fox et autres, des maximes sublimes de droit et de liberté publiques [...] en sorte que les ennemis du nom canadien qui veulent donner des bornes si étroites à la liberté anglaise feraient bien mieux d’y aller lire. [...] Il est donc essentiel d’y voir les institutions qui nous conviennent et qui ne puissent jamais nous être arrachées. Du moment que nous avons appartenu à l’Angleterre, nous avons eu droit à des institutions aussi démocratiques que les siennes. On a tenté de nous donner une aristocratie et le système ne se trouve pas applicable. »

La méfiance passée à l’égard des États-Unis fait maintenant place à une admiration sans limites pour les institutions américaines. Dès 1832, Papineau se dit républicain. Si l’influence sur lui de la démocratie jacksonnienne ne fait pas de doute, celles de Jean-Jacques Rousseau et, plus tard, de Charles-Alexis-Henri Clérel de Tocqueville sont aussi présentes. La démocratie américaine était, selon lui, le reflet d’une sorte d’état de nature propre à l’Amérique. Après la révolution américaine, le « républicanisme pur » aurait fleuri en Nouvelle-Angleterre et, par la suite, se serait étendu à tous les nouveaux états. « Mais quelle a été la marche des États-Unis, déclare Papineau en 1834 lors du débat sur les Quatre-vingt-douze résolutions ? À mesure que de nouvelles conventions ont été formées tout a tendu vers la démocratie. Il est donc de la nature des choses que sous un gouvernement où l’influence de la naissance est détruite, où est faible l’influence des fortunes [...] il est donc naturel, [...] qu’il n’y ait point de classes privilégiées. [...] Si donc tous les changements dans cette partie du monde ont tendu à établir le système démocratique, et que ceux des États-Unis qui à l’ouest, établis les derniers, sont les plus démocratiques de tous, il est évident que c’est un ordre de choses particulier à l’Amérique et qu’on n’y peut créer d’aristocratie. »

Au fond Papineau, tout en retenant de la constitution anglaise ce qui servait sa stratégie politique, puisait dans le modèle américain une justification de principe pour transformer radicalement le Conseil législatif. L’électivité de ce dernier serait, en ce sens, nécessitée par le caractère foncièrement démocratique de la société du Bas-Canada : « Les ministres ont voulu mettre en pleine action et vigueur le principe aristocratique dans les Canadas dont la constitution sociale est essentiellement démocratique, où tout le monde vient au monde, vit et meurt démocrate ; parce que tout le monde est propriétaire ; parce que tout le monde n’a que de petites propriétés ; parce que nous venons au monde, vivons et mourrons dans un pays placé en juxtaposition avec les États-Unis. » Par la responsabilité ministérielle, le parti patriote et Papineau se seraient assuré le contrôle de l’exécutif et de la fonction publique ; par un Conseil législatif élu et l’extension du principe électif aux niveaux inférieurs, le parti aurait dominé la seconde branche législative et les autres sources de pouvoir. Dans cette société naturellement démocratique, où le régime seigneurial, la Coutume de Paris et les privilèges de l’Église existaient encore, on comprend que les adversaires de Papineau se soient interrogés sur ses objectifs réels. Ils n’eurent certes pas le sentiment que leurs intérêts économiques et ceux du pays seraient entre bonnes mains si Papineau arrivait à ses fins.

L’idée d’instaurer par des moyens pacifiques une république bas-canadienne, dont naturellement il serait le président, prend forme après 1830. Par la pratique généralisée de l’obstruction et, en particulier, par le refus systématique des subsides, Papineau prétend forcer le gouvernement anglais à opérer des changements radicaux. Néanmoins en 1834, tel que l’illustre son discours aux électeurs de Montréal-Ouest publié en décembre dans la Minerve, il se serait contenté d’un statut comportant à l’intérieur de l’Empire une très large autonomie pour le Bas-Canada : « Un gouvernement local, responsable et national pour chaque partie de l’Empire, quant au règlement de ses intérêts locaux, avec une autorité de surveillance dans le gouvernement Impérial, pour décider de la paix et de la guerre et des relations de commerce avec l’étranger : c’est la ce que demandent l’Irlande et l’Amérique britannique ; et c’est là ce qu’avant un très petit nombre d’années, elles seraient assez fortes pour prendre, si l’on n’était pas assez juste pour le leur donner. » Les Quatre-vingt-douze résolutions présentées à la chambre d’Assemblée le 17 février 1834 avaient précisé les aspirations et les idées politiques de Papineau. Ces résolutions, préparées par un petit comité comprenant Papineau, Elzéar Bédard*, Augustin-Norbert Morin* et Louis Bourdages, contenaient le résumé des principaux griefs de la chambre et de ses demandes les plus importantes : le contrôle du revenu par la législature, la responsabilité de l’exécutif et l’éligibilité des conseillers législatifs. L’année suivante, au moment où un certain nombre de patriotes envisage sans crainte la perspective d’un affrontement violent, Papineau écrit : « Nous ne nous désisterons pas de nos demandes pour l’obtention de la plénitude de nos pouvoirs et droits politiques. [...] Nous espérons mais avec crainte que le gouvernement britannique nous rendra justice. Dans cet espoir nous ne ferons rien pour hâter notre séparation de la mère-patrie si ce n’est préparer et avancer le peuple pour cette époque qui ne sera ni monarchique ni aristocratique. » Cet affaiblissement de la croyance dans les stratégies politiques normales parmi les patriotes montréalais se continue jusqu’en 1837, au moment où, en adoptant les résolutions de John Russell, Londres rejette catégoriquement les demandes des Patriotes qu’elle juge excessives. Cette sommation précipite un affrontement qui prend vite le caractère d’un mouvement révolutionnaire.

La conduite de Papineau pendant l’insurrection de 1837 n’est pas facile à élucider. Non seulement l’homme y apparaît plus ambigu que jamais, mais il a soin de détruire les documents qu’il sait compromettants. Il avertit ses subordonnés d’en faire autant. Après coup, il soutiendra la thèse suivante : les Patriotes n’avaient pas l’intention de se révolter, le gouvernement les avait forcés à se défendre afin de les mieux écraser, lui-même avait déconseillé tout recours aux armes. Il déclarera aussi n’avoir eu aucun rapport avec la Banque du Peuple, admettant ainsi le bien-fondé des accusations portées contre cette institution. Il dira n’être allé à l’assemblée de Saint-Charles qu’en passant et n’avoir quitté Saint-Denis au début du combat qu’à la demande expresse de Wolfred Nelson*. Selon son interprétation, il était censé se mettre à l’abri afin de pouvoir agir comme négociateur dans l’éventualité d’une défaite. Il est évident que, dans son ensemble, cette explication ne résiste pas à un sérieux examen des faits.

C’est au cours des mois d’avril et de mai 1837 que les Patriotes mettent au point leur stratégie. L’unanimité ne semble pas avoir régné parmi eux. L’aile radicale dominée par les Nelson, Cyrille-Hector-Octave Côté*, Édouard-Étienne Rodier*, Amury Girod* et Thomas Storrow Brown* a certainement opté pour des mesures franchement révolutionnaires. Papineau, de son côté, représentait les éléments plus prudents et plus modérés, et il paraît avoir favorisé une tactique plus compliquée. Il s’agissait pendant un premier temps, tout en préparant l’opinion à une lutte armée, de maintenir l’action dans les limites de la « constitutionnalité ». Il pensait qu’en agitant la population et en boycottant les produits taxés, on forcerait le gouvernement anglais à céder enfin. Le Comité central et permanent du district de Montréal, réorganisé le 15 mai 1837, devait, sous la direction de Papineau, coordonner l’action des Patriotes à travers toute la province. Si toutefois ces méthodes se révélaient inefficaces, il se rallierait alors à l’idée d’un coup de force. Dans cette éventualité, le soulèvement armé ne devait avoir lieu qu’en décembre, après la prise des glaces. Le 10 mai 1837, Papineau rédige deux testaments. En 1839, l’abbé Chartier écrira : « C’est malheureux que lord Gosford [Acheson*] n’ait pas différé son attaque après le 4 décembre, jour pour lequel tous les chefs étaient notifiés de se trouver à St-Charles, et où vous auriez eu à signer une déclaration d’indépendance : vous n’auriez pas aujourd’hui à vous défendre que vous ne vouliez pas une révolution, parce qu’aucun papier ne vous compromet. » L’abbé Chartier ajoute avoir lui-même détruit une note envoyée par Papineau à Jean-Joseph Girouard*. En plus d’être largement connu parmi les Patriotes bas-canadiens depuis au moins juin 1837, ce plan avait aussi été communiqué aux révolutionnaires haut-canadiens.

De même les rapports entre la Banque du Peuple, ou certains de ses éléments, et le mouvement révolutionnaire sont encore plus mal établis, mais ils semblent de plus en plus plausibles. En novembre 1839, l’abbé Chartier écrira : « Pour de l’argent, la Banque du Peuple qui comptait à peine une année d’existence, n’était-elle pas entendue universellement avoir été établie en vue de la révolution et pour l’aider ? N’est-ce pas ce motif que les actionnaires ont adroitement fait circuler, qui lui a valu le succès si rapide qui a couronné cet établissement si patriotique ? Eux aussi les lâches directeurs de cette banque auront un terrible compte à régler au jour des rétributions populaires, et ils ne paraissent même pas s’en douter. » Plusieurs des directeurs et des actionnaires, pour la plupart amis et parents de Papineau, furent mêlés d’une façon ou d’une autre aux événements révolutionnaires. Avant de quitter Montréal, Papineau est en contact continuel avec Louis-Michel Viger*, son cousin, président de la banque. Interrogé en 1840 par l’abbé Chartier sur ses relations avec cette institution, Papineau lui répondra : « qu’il s’était toujours opposé à l’établissement de la Banque du Peuple et qu’il avait prédit à Ls Michel Viger qu’elle serait le tombeau de sa popularité et même de son patriotisme ». En somme il ne niait pas les liens entre la banque et le mouvement. L’abbé Chartier termine en disant : « J’ai été bien aise d’apprendre qu’il n’avait rien à faire avec cette banque qui a si fort trompé les espérances des Canadiens. » D’autre part, pendant les insurrections, le bruit circulait qu’advenant le triomphe des Patriotes, cette institution deviendrait la banque « nationale » et que les autres banques seraient éliminées. De même l’arrivée soudaine d’Édouard-Raymond Fabre*, un des directeurs de la banque, à Saint-Denis, juste avant la bataille, son entretien avec Papineau et son départ non moins soudain soulèvent des questions. Charles Dansereau déclarera en 1840 : « À ma meilleure connaissance, personne n’est venu dire à Mr P. [Papineau] et O’Callaghan [Edmund Bailey O’Callaghan] de s’esquiver et que c’était les ordres du Dr [Wolfred] Nelson. S’il y a eu quelqu’un pour faire partir Mess Papineau et O’C : ça ne peut être autre que Mr Fabre [...]. » Tout cela, à vrai dire, ne peut servir qu’à étoffer une hypothèse qui, vérifiée, permettrait de découvrir certains intérêts, minoritaires mais puissants, qui ont influencé le cours des événements révolutionnaires et, très probablement, le chef suprême.

Une fois la série des grandes assemblées de comté amorcée, Papineau perd vite le contrôle d’une fraction des chefs révolutionnaires qui prêchent ouvertement la révolte et cherchent à orienter le mouvement vers une révolution de caractère social, ce que sans doute les dirigeants de la Banque du Peuple et Papineau ne souhaitaient guère. Papineau pour sa part, même s’il recommande de s’en tenir aux moyens légaux, encourage, par ses propos, les initiatives de caractère révolutionnaire. C’est ainsi que l’Association des Fils de la liberté voit le jour : divisée en deux sections, civiles et militaires, elle « reproduisait la double intention du plan de résistance » prôné par Papineau. Cette poussée d’agitation culmine au moment de la grande assemblée de Saint-Charles qui, le 23 octobre 1837, émet une déclaration des droits de l’homme. Quelques jours plus tôt, la femme de Papineau avait informé son fils Lactance, alors étudiant à Saint-Hyacinthe, que son père lui rendrait peut-être visite après l’assemblée. Papineau se rend à Saint-Charles accompagné d’une escorte armée. Cette assemblée marque vraiment un tournant. Pour les éléments radicaux, elle constitue une quasi déclaration d’indépendance et le début d’une épreuve de force entre eux et le gouvernement. Quant à Papineau, il prêche encore l’usage des moyens pacifiques. Oubliant la nature révolutionnaire de plusieurs résolutions passées à cette occasion, il reprochera plus tard aux radicaux d’avoir par leur conduite incité le gouvernement à intervenir avant le moment fixé pour le soulèvement.

Après l’assemblée de Saint-Charles, la conduite de Papineau paraît de plus en plus ambivalente. Incontestablement il a peur. En particulier le comportement des radicaux l’effraie mais, en même temps, le sert. Ses entrevues avec Denis-Benjamin Viger, avant son départ forcé de Montréal, sont significatives des tiraillements de l’homme. La décision du gouvernement de procéder à l’arrestation des chefs et d’intervenir militairement l’oblige à se rendre dans la vallée du Richelieu. Une fois arrivé à Saint-Denis, il agit à la fois comme chef suprême, distribuant des généralats, et comme chef de la section civile. C’est probablement au moment de la création de ces sections civile et militaire qu’aurait été prévue, peut-être sous l’inspiration directe ou indirecte de Papineau lui-même, la mise à l’abri en cas d’urgence militaire des deux animateurs de la section civile : Papineau et O’Callaghan. Dans cette perspective, la visite d’Édouard-Raymond Fabre, après l’arrestation de Louis-Michel Viger, qui avait sans doute des nouvelles importantes à transmettre, aurait seulement précipité le départ des deux hommes. Une fois rendu aux États-Unis, Papineau y voyage sous un nom d’emprunt. Entre-temps, il avait oublié son rôle de négociateur.

Les mois qui suivent marquent la rupture entre Papineau et les éléments les plus radicaux du mouvement [V. Nelson]. Le chef patriote avait rencontré des Américains influents, prêts à seconder une expédition de revanche. Ce plan échoue lors de l’assemblée des réfugiés, tenue à Middlebury, Vermont, par suite du refus de Papineau d’accepter une déclaration d’indépendance comportant l’abolition des droits seigneuriaux, du droit coutumier et des dîmes. Son intransigeance, davantage que des divergences sur les stratégies, explique la profonde mésentente qui divise peu à peu les réfugiés. Il est possible que la question religieuse ait aussi été pour quelque chose dans ce conflit. Le docteur Thomas Fortier, de Gentilly, écrira à Duvernay en 1840 : « Je ne suis ni Jésuite ni bigot ; mais quand on veut révolutionner un peuple ignorant, il faut connaître son génie et ne point froisser ses préjugés, mais plutôt s’en servir pour le stimuler – vos criailleries contre le clergé et les dîmes ont jeté l’épouvante dans ce corps, il a pris l’alarme ; il a cru que vous suivriez la marche des révolutionnaires français, que vous les dépouilleriez, la proclamation de [Robert] Nelson ne les rassurait pas. » Il est évident que Papineau était lié aux éléments patriotes, cléricaux ou anticléricaux, qui associaient étroitement religion et nationalité. L’attitude de Boucher-Belleville qui affirmera vers 1840 que l’anticléricalisme n’est plus justifiable, puisque tous les curés sont devenus nationalistes, est significative. Que Papineau ait appuyé la mission de l’abbé Chartier cherchant à modérer la fièvre anticléricale parmi les réfugiés, cela aussi est révélateur. Le fossé s’élargit donc de plus en plus entre les deux groupes. Papineau, en conséquence, allait se tenir à l’écart de tout projet d’invasion, tout en essayant de son côté d’obtenir l’appui des gouvernements français, russe et américain. L’insurrection de 1838 aura lieu sans sa participation. Il sera d’ailleurs opposé à cette aventure. Pourtant il ne proteste pas, lorsque les chefs de la seconde rébellion utilisent son nom comme étendard pour soulever la population. Son beau-frère, Théophile Bruneau, écrit le 11 octobre 1838 à Duvernay : « J’ai prévenu Papineau que j’avais prêté le serment de fidélité au gouvernement provisoire de Nelson, que j’étais membre des sociétés secrètes d’Albany [...]. Je lui ai dit de plus que nous allions user librement de son nom partout, excepté en matière d’argent [...]. Ainsi use avec discrétion de son nom à New York, je suis certain que nous ne serons pas désavoué par lui. »

Dès le printemps de 1838, l’hostilité des réfugiés contre Papineau augmente. Non seulement ils lui reprochent d’avoir délaissé la cause, mais ils lui attribuent de plus en plus la responsabilité de l’échec de 1837. Plusieurs sont même jusqu’à discuter sa fuite à Saint-Denis. Côté parle de le démasquer publiquement. Mais plusieurs réfugiés tentent d’empêcher un geste qui nuirait au mouvement, à cause de l’extraordinaire popularité de Papineau parmi le peuple. En octobre 1839, le docteur Antoine-Pierre-Louis Consigny écrit à Duvernay : « Pas un ne blâme plus fortement et ne hait plus sincèrement Papineau que moi ; mais pour l’intérêt de la cause, je crois qu’il vaut mieux garder le silence que d’essayer à abattre l’insigne poltron qui est la cause principale de tous les maux qui pèsent si onéreusement sur la Patrie depuis 37. » Après l’échec de la seconde insurrection, les réfugiés, convaincus que la présence de Papineau aux États-Unis est un obstacle essentiel à tout projet révolutionnaire, forment un complot visant à le faire partir pour la France. Papineau doit gagner des sympathies françaises à la cause bas-canadienne. Le 8 février 1839, il s’embarque à New York pour Paris.

Ce séjour en France, où sa femme et trois de ses enfants iront le rejoindre, ne produit aucun résultat politique. Jusqu’en 1845, Papineau y vit le plus souvent seul, pauvre mais suivant les événements canadiens avec grand intérêt. Il y travaille parfois à la Bibliothèque nationale ou aux Archives, où il copie et fait copier des documents relatifs à l’époque française. Il entre en contact avec des libéraux, des socialistes et même des nationalistes irlandais et visite l’Italie et la Suisse. Ce n’est qu’en 1845, deux ans après le retour de sa femme et à cause des pressions de cette dernière, qu’il se décide finalement à mettre fin à son exil ; il avait obtenu une amnistie complète un an plus tôt. C’est encore en raison des pressions de son épouse, de celles d’un certain nombre de ses amis qu’il retrouve le chemin de la politique en 1848. Pendant quelque temps, une fois élu député du comté de Saint-Maurice, il se lie au groupe de La Fontaine. Mais bientôt les divergences, inévitables, éclatent. Papineau accepte mal d’être un homme parmi la foule et ses croyances politiques paraissent inconciliables avec celles de son chef La Fontaine.

D’abord Papineau se refuse à accepter l’Union des Canadas qu’il considère comme une ignominie. L’avenir, il le voit depuis l’échec de 1837 plutôt du côté de l’annexion à la république américaine. Même si son nationalisme demeure tout aussi intransigeant qu’autrefois, il proclame plus que jamais la force de ses croyances démocratiques. Il est vrai que l’annexion aux États-Unis l’amène parfois à s’interroger sur les répercussions pour les Canadiens français de cette fusion dans le grand tout américain. À cet égard, il écrivait à sa femme en mai 1838 : « Mais les Canadiens sont tellement un peuple à part sur ce continent, qu’il est douloureux de songer à la nécessité d’une dispersion dans laquelle ils ne trouveraient par l’ensemble de circonstances qui leur a donné un caractère aussi heureux, gai et social que le leur, leurs habitudes morales et religieuses, leur langue et leurs lois. Nul Anglais qui n’ait les plus justes raisons et les plus grands avantages à s’établir dans aucune partie de l’Amérique Indépendante plutôt que dans aucune partie de l’Amérique Coloniale. L’émigration pour eux ne leur laisse pas de justes sujets de regrets. » Mais ces inquiétudes passagères disparaissent vite devant l’admiration sans bornes qu’il porte aux institutions américaines et devant sa haine de « l’Angleterre aristocratique ». Socialement et même culturellement, le Bas-Canada, une fois devenu un État américain, aurait, selon lui, toutes les chances de s’épanouir dans ce milieu prophétique. Papineau, d’autre part, ne pouvait approuver l’abolition du régime seigneurial, réclamée par les partisans de La Fontaine. Le conflit avec ce dernier donne lieu à de violentes attaques de part et d’autre. Car nombre d’anciens collaborateurs de Papineau, dont Wolfred Nelson et Duvernay, voient maintenant l’avenir du Bas-Canada à l’intérieur de l’Empire. Fait plus important encore, ils disposent de l’appui de l’opinion publique tant de celle des élites que de celle de la masse. La responsabilité ministérielle leur semble la meilleure solution au problème canadien-français dans son ensemble. Battu, Papineau appuie encore le mouvement annexionniste de 1849 et se retire graduellement de la politique. De 1852 à 1854, il est député du comté de Deux-Montagnes, mais il ne se représente pas aux élections de 1854. Durant la dernière partie de sa vie, il se consacrera à sa seigneurie de Montebello.

Après son retour de France, Papineau avait repris contact avec sa seigneurie. Les perspectives de développement étaient devenues bonnes à cause du nombre croissant de censitaires et des ressources forestières de l’endroit. Dès lors Papineau s’intéresse activement à son fief. Il n’est certes pas le seigneur de ses rêves : ce protecteur du paysan bon et heureux et ce gardien de l’égalité. Il veille avec soin à ses intérêts, poursuit les censitaires récalcitrants et utilise à son profit les richesses forestières qui recouvrent une grande partie des 178 000 arpents de Montebello. Comme de raison, il s’objecte avec la dernière vigueur au mouvement en faveur de l’abolition du régime seigneurial. Passant outre à ses préventions passées, parce qu’il craint de perdre une partie de ses biens, il ira même à la veille de 1854 jusqu’à demander la conversion de son fief en franc et commun soccage.

Depuis toujours Papineau avait souhaité vivre à la campagne, entouré de sa femme et de ses livres. De son mariage avec Julie Bruneau il avait eu trois garçons et deux filles, mais seules ces dernières demeuraient encore à ses côtés. Ezilda et Azélie, qui épousera Napoléon Bourassa*, ne désiraient aucunement, à l’instar de leur mère, vivre sur la seigneurie. Afin de les attirer, et peut-être imbu du désir de s’exprimer magnifiquement, Papineau construit un luxueux manoir. Il ne parvient pas cependant à vaincre leur répugnance. Cette dernière période de sa vie est marquée par les frustrations et les malheurs domestiques.

Politiquement, il change peu. Il continue à dénoncer le gouvernement responsable comme un leurre et l’avènement de la Confédération comme une autre tentative pour perpétuer au Canada les institutions monarchiques et aristocratiques anglaises. Le mouvement de l’Institut canadien, dont il devient membre honoraire, lui semble plus prometteur mais ne le satisfait pas pleinement. Il exprime son désaccord à propos de l’antiseigneurialisme et de l’anticléricalisme de ce mouvement, qui ne regroupe en réalité qu’une minorité, sans doute très active et très bruyante, mais incapable de rejoindre la masse soumise au conservatisme des professions libérales et à un clergé ultramontain. De 1850 à sa mort en 1871, Papineau, sans parvenir à résoudre ses contradictions, demeure le prophète de l’annexion et de la démocratie. Au grand scandale du curé de la paroisse, le seigneur de Montebello refuse de revenir à la foi de sa jeunesse et meurt fidèle à ses convictions déistes.

Une bibliographie exhaustive de Papineau ferait référence à la plupart des grandes séries de documents couvrant au moins la période allant de 1810 à 1850. Nous n’indiquons ici que les items qui paraissent essentiels et, en premier lieu, les papiers personnels de Papineau et de sa famille. Les ANQ possèdent sans doute les sources les plus riches à cet égard. Il faut y consulter la Collection Papineau, qui était en 1961 une des plus riches collections privées qui soient au Canada. Deux séries de documents de cette collection ont été publiées : les lettres de Papineau adressées à sa femme de 1820 à 1862, dans RAPQ, 1953–1955, 187–442 ; 1955–1957, 255–375 ; et la correspondance de Julie Papineau de 1823 à 1862, RAPQ, 1957–1959, 55–184. La Bibliothèque nationale (Ottawa) et les APC conservent aussi des Papiers Papineau, surtout de la correspondance.

D’autres fonds d’archives et collections renferment des documents importants. Citons aux ANQ : QBC, Procureur général, Événements de 1837–1838 ; les papiers de Ludger Duvernay ; une copie de la correspondance de Charles-Ovide Perrault conservée dans les papiers d’Édouard-Raymond Fabre. On peut consulter aux ASQ, dans le fonds Verreau, la Saberdache de Jacques Viger*, qui renferme de nombreuses et intéressantes informations. Les APC conservent plusieurs documents très utiles dans les fonds suivants : FM 24, B1 (Collection Neilson) ; FM 24, B6 (Papiers Denis-Benjamin Viger). Les grandes séries de correspondances officielles et les correspondances des évêques fournissent des informations. Pour suivre la carrière de l’homme public que fut Papineau, il faut accorder une attention spéciale aux nombreux journaux de l’époque.

Quelques biographies de Papineau ont été publiées, notamment : Eve Circé-Côté, Papineau, son influence sur la pensée canadienne ; essai de psychologie historique (Montréal, 1924) ; L.-O. David, Les deux Papineau (Montréal, 1896) ; L’honorable Ls.-Jos. Papineau (Montréal, 1872) ; Alfred Duclos de Celles, Papineau, 1786–1871 (Montréal, [1905]) ; Robert Rumilly, Papineau (Montréal, [1944]) ; Benjamin Sulte, Papineau et son temps, Mélanges historiques, Gérard Malchelosse, édit. (21 vol., Montréal, 1918–1934), XIII.

Pour compléter ces études, il faudrait aussi consulter : Papineau ; textes choisis, Fernand Ouellet, édit. (« Cahiers de l’institut d’histoire », 1, Québec, 1964).— Gérard Filteau, Histoire des Patriotes (3 vol., Montréal, 1938–1939).— Lionel Groulx, Notre maître le passé (3 sér., Montréal, 1924–1946), 1re sér., 3e éd., 189–213 ; 2e sér., 2e éd., 69–133 ; 3e sér., 245–254.— A. R. M. Lower, Colony to nation ; a history of Canada (1re éd., Toronto, 1946).— Edgar McInnis, Canada, a political and social history (nouv. éd., New York, 1961).— Monet, Last cannon shot.— Fernand Ouellet, Louis-Joseph Papineau : un être divisé (« Publ. de la Société historique du Canada », 11, Ottawa, 1960) ; Voltaire au Canada (2 vol., Montréal, 1945).— Mason Wade, Les Canadiens français de 1760 à nos jours (« l’Encyclopédie du Canada français », III, 2e éd., 2 vol., Ottawa, 1966), I.— Fernand Ouellet, Papineau et la rivalité Québec-Montréal (1820–1840), RHAF, XIII (1959–1960) : 311–327 ; Les insurrections de 1837–1838 : un phénomène social, HS, no 2 (nov. 1968) : 54–82 ; Papineau dans la révolution de 1837–1838, Rapport de la Société historique du Canada, 1957–1958, 13–34.

Bibliographie de la version révisée :

Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Gatineau, ZQ2-S1, 28 sept. 1871.— Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Montréal, CE601-S51, 7 oct. 1786.— Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Québec, CE301-S1, 29 avril 1818.— La Minerve (Montréal), 4, 8 déc. 1834.— Claude Baribeau, la Seigneurie de la Petite-Nation, 1801–1854 : le rôle économique et social du seigneur (Hull [Gatineau, Québec], 1983), 24–25.— Joseph Desjardins, Guide parlementaire historique de la province de Québec, 1792 à 1902 (Québec, 1902).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Fernand Ouellet, « PAPINEAU, LOUIS-JOSEPH », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/papineau_louis_joseph_10F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/papineau_louis_joseph_10F.html |

| Auteur de l'article: | Fernand Ouellet |

| Titre de l'article: | PAPINEAU, LOUIS-JOSEPH |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1972 |

| Année de la révision: | 2017 |

| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |