Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3217560

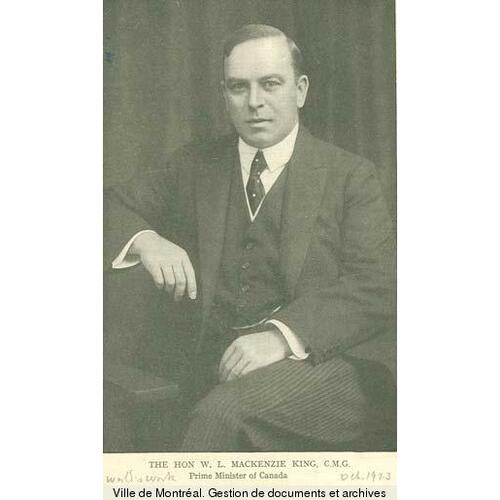

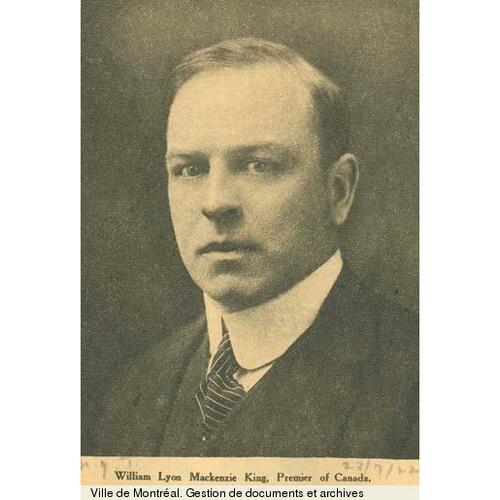

KING, WILLIAM LYON MACKENZIE, journaliste, fonctionnaire, auteur, conciliateur et homme politique, né le 17 décembre 1874 à Berlin (Kitchener, Ontario), fils de John King et d’Isabel Grace Mackenzie* ; décédé célibataire le 22 juillet 1950 à Kingsmere, Québec.

William Lyon Mackenzie King eut une longue carrière politique. Il dirigea le Parti libéral depuis les tumultueuses années 1920 et la crise économique des années 1930 jusqu’au choc de la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction de l’après-guerre et, de ses 29 années comme chef du parti, il en passa 21 comme premier ministre du Canada. Ses décisions contribuèrent de manière importante à façonner le Canada et à en faire une puissance intermédiaire influente sur la scène mondiale. De son vivant, ses réalisations ont parfois été occultées par son remarquable sens du compromis. Après sa mort, la révélation de ses manies personnelles a parfois éclipsé sa carrière politique.

Le père de King avait vécu à Berlin dans sa jeunesse, mais c’est à Toronto pendant ses études universitaires qu’il fit la connaissance de sa future épouse, Isabel Grace Mackenzie. Née aux États-Unis pendant l’exil de son père William Lyon Mackenzie*, cette dernière avait grandi dans la pauvreté et l’insécurité, et sa situation ne s’était pas beaucoup améliorée après le retour de sa famille à Toronto. Mackenzie vivait comme un gentleman, mais sans jamais en avoir les moyens. Un mariage avec l’avocat John King permettait à Isabel Grace d’entrevoir une certaine sécurité financière. King, cependant, renonça à faire carrière à Toronto et décida de retourner à Berlin en 1869 pour y pratiquer le droit. C’est là que William Lyon (Willie, de son surnom) passa son enfance. Ce dernier, son frère et ses deux sœurs conserveraient de beaux souvenirs de leurs premières années. À compter de 1886, ils habitèrent Woodside, jolie maison en brique entourée d’un grand jardin que leurs parents louaient à la périphérie de Berlin. William Lyon était un enfant en bonne santé, plein d’énergie, doté d’une assurance qui lui attirait parfois des ennuis et d’un sourire qui lui épargnait bien des punitions. Bon élève, aimant les débats et le sport, il était populaire auprès de ses camarades et avait la confiance de ses aînés. Les King étaient très unis, et William Lyon évoquerait plus tard avec nostalgie les jeux en famille et les cantiques qu’ils chantaient, accompagnés par Isabel Grace au piano.

Ces années furent moins idylliques pour les parents de William Lyon, aux prises avec de sérieuses difficultés financières qui ne s’aplaniraient jamais. John King n’avait pas de succès comme avocat. Il lui manquait le dynamisme nécessaire pour se bâtir une clientèle, sa famille souffrait des conflits et scandales entourant un de ses oncles (journaliste à Berlin) et la communauté allemande de l’endroit lui préférait les avocats germanophones. Ne gagnant pas assez d’argent pour payer les domestiques et sauvegarder les apparences, il s’endetta rapidement. Il se replia sur lui-même ; Isabel Grace devint frustrée et acariâtre. Le retour à Toronto en 1893, après que William Lyon eut commencé à fréquenter l’université, n’y changea pas grand-chose. John King gagna un peu d’argent grâce à une charge de cours à Osgoode Hall, mais il ne réussit pas à obtenir un poste de professeur et sa pratique du droit rapportait peu. William Lyon ne sut rien de cette situation dans son enfance, mais il en fut quand même marqué. Il assimila les valeurs sociales de ses parents, et leur misère dorée finit par l’embarrasser ; il apprit également à détecter leur humeur et à éviter l’affrontement. Fait plus révélateur encore, Isabel Grace en vint à voir en William Lyon celui qui pourrait lui apporter le prestige et la sécurité que John ne pourrait jamais lui donner. C’était là un poids dont le jeune Mackenzie King ne pourrait pas se défaire.

King s’inscrivit en sciences politiques à la University of Toronto en 1891. Discipliné et bien organisé, doué en outre d’une bonne mémoire, il obtint son diplôme avec la mention très bien et finit deuxième de sa classe. N’ayant pas à travailler fort pour avoir de bonnes notes, il prenait le temps de faire du sport, de collaborer au Varsity et de discuter, de longues heures durant, du sens de la vie et de questions morales avec d’autres élèves sérieux. Il se distinguait de ses camarades ; élu président de sa classe en première année, il fut en 1895 un des leaders de la grève organisée par les étudiants pour protester contre le renvoi arbitraire d’un professeur très apprécié, William Dale*. Sa famille l’appelait encore Willie, mais à l’université il commença à signer le nom de W. L. Mackenzie King et les autres étudiants l’appelaient Mackenzie. Ce nom, par lequel il projetait une image sérieuse de lui-même, témoigne d’une volonté d’identification à son grand-père que, déjà, il voyait comme un des premiers défenseurs du gouvernement responsable et de la liberté politique. Plus tard, quelques-uns de ses proches amis en Angleterre, dont John Buchan*, l’appelleraient Rex, mais personne parmi ses collègues et connaissances au Canada ne s’adresserait jamais à lui avec autant de familiarité.

King fut un presbytérien pratiquant dans sa jeunesse et, de fait, il fréquenta régulièrement l’église toute sa vie. Dans sa correspondance et ses journaux personnels de ses années d’études, il parle constamment de valeurs spirituelles et de sa volonté d’accomplir son devoir de chrétien. Ses opinions religieuses, qui paraissent sentimentales et dont il semblait se servir parfois pour se justifier lui-même, furent néanmoins déterminantes. King était peut-être suffisant, mais sa foi le poussait aussi vers de bonnes actions. Tout en poursuivant ses études, il fréquenta un club de lecture pour hommes dans un quartier ouvrier de Toronto ; il rendit régulièrement visite à des patients de l’Hospital for Sick Children. Il fit même quelques tentatives pour réformer des prostituées, mais on peut penser que, dans ce cas, la lascivité du jeune homme refoulé s’ajoutait aux motifs religieux. Les travaux d’Arnold Toynbee sur la révolution industrielle eurent une influence encore plus marquée sur lui ; il en conclut que c’était l’industrialisme qui constituait le plus grand défi pour le christianisme en cette fin du xixe siècle. Cette théorie l’amena sur la voie de la réforme sociale, mais non jusqu’au socialisme. King ne voyait aucune distinction entre sa foi religieuse et son engagement libéral à bâtir une société meilleure sur terre, mais il voulait changer les choses par la conversion, non par la coercition.

Chez King, le sentiment du devoir chrétien se doublait d’une grande ambition personnelle. Néanmoins, il hésitait encore sur la profession à choisir. Son père l’encouragea à devenir avocat et, après l’obtention de sa licence ès arts en 1895, King termina en une année une licence en droit à Toronto. La pratique juridique ne l’intéressait cependant pas. Il envisagea une carrière dans l’Église ou en politique et, entre 1895 et 1897, écrivit pour un certain nombre de journaux de Toronto. Ses études de maîtrise à Toronto et à Harvard et les bourses en économie politique à la University of Chicago et à Harvard le menaient plus vraisemblablement à une carrière universitaire. Après avoir travaillé un été comme journaliste pour le Globe de Toronto, à écrire des articles sur les ateliers de misère, il commença à Harvard une thèse de doctorat sur les conditions de travail dans l’industrie du vêtement. Ce parcours universitaire fut interrompu en juin 1900 par un télégramme de William Mulock, maître général des Postes du Canada, également responsable d’un ministère de formation récente, celui du Travail. King avait déjà attiré l’attention de Mulock sur le lien entre les ateliers de misère et les contrats fédéraux de fabrication de sacs postaux, et Mulock lui offrait maintenant de diriger la rédaction d’un nouveau journal, la Gazette du travail. Cédant aux pressions familiales, à l’attrait de la sécurité financière et à ce qu’il voyait comme une occasion de servir la population de son pays, King accepta. Il arriva à Ottawa à la fin de juillet. Le mois suivant, Mulock lui offrit également le poste de sous-ministre du Travail, qu’il occupa officiellement à compter du 15 septembre.

King entrait au ministère à un moment crucial dans l’évolution des relations industrielles. Dans les premières années du xxe siècle, rien ne semblait pouvoir freiner les conflits entre capitalistes et ouvriers. Les syndicats offraient bien quelque possibilité d’action collective aux travailleurs, mais les patrons avaient les moyens de contrarier les syndicalistes et de briser les grèves : ils franchissaient les piquets de grève en recourant à des injonctions ou à l’intervention de la police ou de la milice. La violence semblait être la seule réponse efficace. King voyait dans la Gazette du travail un bon moyen d’améliorer les relations industrielles. Ce journal publierait des tableaux sur les grèves et les lockouts, des résumés des jugements des tribunaux, ainsi que des comptes rendus sur les conditions de travail, les règlements salariaux et le coût de la vie dans différentes régions. King savait aussi combien il était important d’être reconnu comme non partisan et, avec l’aide de son ami de l’université, Henry Albert Harper*, qu’il nomma rédacteur adjoint, il fit rapidement de la Gazette une source d’information respectée – quoique dès 1901, celle-ci subit les attaques de l’Association des manufacturiers canadiens.

Ambitieux, King ne se contenta pas de la Gazette. Il écrivit bientôt des discours pour son ministre, qui associaient Mulock et le gouvernement libéral de sir Wilfrid Laurier* à une politique de juste rémunération des fonctionnaires ; il prit également l’initiative d’offrir ses services aux patrons et aux travailleurs pour régler des grèves et des lockouts. Très vite, il fit preuve d’un remarquable don pour la médiation. D’une patience exceptionnelle, il gagnait régulièrement la confiance des dirigeants des deux camps : il les écoutait avec attention et était remarquablement sensible à leurs espoirs et à leurs craintes, sans même qu’ils les expriment. Bien des fois, il réussit à proposer des compromis acceptables par les deux parties. Un des conflits qui eut des conséquences importantes fut la grève du charbon à Lethbridge, en Alberta, en 1906 [V. Frank Henry Sherman*], qui menaçait de priver les habitants de l’Ouest de combustible à l’approche de l’hiver. Envoyé dans l’Ouest par son nouveau ministre, Rodolphe Lemieux*, King négocia une entente ; il rédigea ensuite un projet de loi établissant un protocole pour désamorcer des grèves semblables. La Loi des enquêtes en matière de différends industriels de 1907 obligeait à reporter toute grève dans un service public ou une mine tant qu’un comité de conciliation n’avait pas réglé le différend ou, sinon, publié un rapport sur les faits et proposé des conditions de règlement. La loi n’interdisait pas la grève, mais elle était originale en ce qu’elle imposait un délai de réflexion et soumettait les parties en cause aux pressions de l’opinion publique dans le but de favoriser la résolution des conflits.

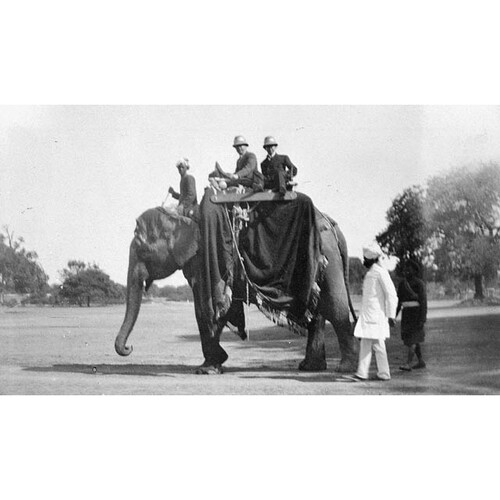

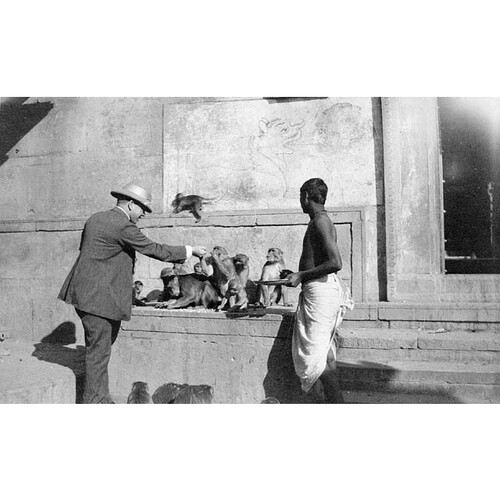

Le succès de King comme conciliateur incita le gouvernement à faire appel à lui pour régler une foule de problèmes. King participa à des commissions royales chargées d’enquêter sur les conflits de travail en Colombie-Britannique (1903), à la Compagnie canadienne de téléphone Bell à Toronto (1907), dans l’industrie du coton au Québec (1908), de même que sur le problème de l’indemnisation des résidents japonais et chinois après les émeutes de Vancouver (1907–1908). Il fut même chargé d’une mission quasi diplomatique à Londres, pour transmettre les préoccupations du gouvernement canadien et du président des États-Unis Theodore Roosevelt sur la question de l’immigration japonaise en Amérique du Nord. C’était là de grandes responsabilités pour un fonctionnaire. Mais King trouvait encore frustrant de ne pas pouvoir prendre de décisions politiques et, le 21 septembre 1908, il démissionna de son poste de sous-ministre pour se consacrer à la politique active.

King avait 33 ans et, derrière lui, une remarquable carrière dans la fonction publique. Il avait aussi trouvé le temps de mener une vie sociale active. À Ottawa, bien des gens, dont le gouverneur général lord Grey*, le disaient promis à un brillant avenir. King était régulièrement invité aux dîners et aux bals de l’élite d’Ottawa. Il aimait la compagnie des femmes et s’attendait à se marier un jour – pendant ses études à Chicago, il avait demandé une infirmière en mariage – mais sa prudence, ses obligations familiales et sa réticence à l’égard de toute entrave à son ambition expliquent probablement qu’il ait fui les engagements de la vie conjugale. Il remboursa les dettes de son père et donna régulièrement à sa mère l’argent qu’elle lui demandait pour acheter des vêtements et entretenir la maison. Dans les collines de la Gatineau au Québec, au nord d’Ottawa, King faisait avec Henry Albert Harper de longues promenades ; tous deux s’émerveillaient de la beauté des abords du lac Kingsmere, lisaient de la grande littérature et discutaient de leurs préoccupations spirituelles. En décembre 1901, la mort de Harper, qui avait péri en essayant de sauver une jeune fille de la noyade, mit fin à cette relation. King écrivit un émouvant éloge, The secret of heroism ; a memoir of Henry Albert Harper, publié à New York en 1906, mais jamais plus il ne s’abandonna à une telle amitié. Avant la mort de Harper, il avait acquis une propriété à Kingsmere et construit un petit chalet, son refuge, où il allait échapper aux pressions d’Ottawa. De plus en plus, cependant, sa carrière prendrait le pas sur sa vie privée.

Aux élections fédérales d’octobre 1908, King se porta candidat libéral dans la circonscription de Waterloo North, dont Berlin faisait partie – circonscription conservatrice qu’il remporta par une faible majorité. Le 2 juin 1909, peu après la fin de la première session du Parlement, Laurier le nomma ministre du Travail. King avança avec prudence, conscient que ses collègues plus anciens le jugeaient arriviste et se méfiaient de ses opinions progressistes. Dans le domaine des relations du travail, son intervention en 1910 dans la grève à la Compagnie du chemin de fer du Grand Tronc, en raison de laquelle les travailleurs furent mis sur la liste noire et perdirent leur pension, causa du tort au gouvernement. En même temps, King présenta la Loi des enquêtes sur les coalitions de 1910, qui prévoyait un mécanisme d’enquête sur les allégations d’entrave au commerce ou de manipulation des prix, et autorisait à imposer des amendes à ceux qui agissaient de manière contraire à l’intérêt public. Il parla également de la nécessité d’un projet de loi sur la journée de travail de huit heures, mais son activité législative fut interrompue par l’entente de réciprocité et les élections fédérales de septembre 1911. Le gouvernement fut défait. Fait plus grave pour King, il perdit son siège parce que la réciprocité se révéla impopulaire auprès des industriels et des travailleurs d’usines de Berlin.

King ne renonça pas pour autant à sa carrière politique. Pour gagner sa vie, il prononça des discours, écrivit des articles et des textes politiques, et dirigea le nouveau bureau central d’informations du Parti libéral à Ottawa, travail qui comprenait la rédaction du Canadian Liberal Monthly. Puis, en 1914, il reçut une offre tout à fait inattendue. John Davison Rockefeller fils, durement critiqué pour une violente grève des mineurs au Colorado – grève dont il ne savait rien, mais dont on le blâmait parce que la mine appartenait à sa famille –, lui demanda de réaliser pour la Rockefeller Foundation une étude sur les relations industrielles. Dès leur première rencontre, les deux hommes furent mutuellement impressionnés. King voyait devant lui un homme certes naïf quant aux obligations des employeurs, mais qui semblait avoir l’esprit ouvert et désirer sincèrement des réformes ; Rockefeller découvrait un mentor capable de le guider dans le bourbier des relations industrielles. King accepta de faire l’étude en se servant de la grève du Colorado pour éprouver ses conclusions et obtint la permission de poursuivre ses activités politiques au Canada. Il se rendit au Colorado pour rencontrer d’abord les patrons et les mineurs, puis fit participer le jeune industriel à la négociation d’un accord. Cet accord réglait le différend sur les salaires et conditions de travail, et prévoyait l’élection de travailleurs à des comités de réclamations. On objecta qu’il permettait la création d’un « syndicat de boutique », plus facile à intimider par la direction qu’un syndicat indépendant. King y voyait cependant un premier pas nécessaire et on lui reconnut quelque mérite ; il avait en effet insisté pour faire accepter le droit des mineurs à la syndicalisation et le droit des organisateurs syndicaux de recruter des membres.

Le rapport de King à la Rockefeller Foundation, Industry and humanity : a study in the principles underlying industrial reconstruction, parut à Toronto en 1918. Il eut peu d’influence parce que l’analyse était laborieuse et abstraite. King tirait ses arguments de Toynbee, de James Mavor* (de la University of Toronto) et d’autres théoriciens. Néanmoins, son propos visait sérieusement à situer les relations industrielles dans un contexte social plus vaste. Réformiste sans être radical, King refusait que la lutte des classes soit inévitable. Selon lui, travailleurs, patrons et propriétaires des capitaux étaient des partenaires, non des rivaux, et les conflits survenaient quand les motifs de plainte des uns étaient mal compris des autres. Pour rétablir la paix industrielle, il fallait que les partenaires reconnaissent avoir des intérêts communs et mettent en place des structures par lesquelles ces intérêts puissent être expliqués et compris. King élargissait le débat en affirmant que la collectivité constituait un quatrième partenaire et que ses intérêts à elle aussi devaient être pris en considération. Il n’expliqua jamais clairement dans ce livre comment la collectivité pourrait faire entendre sa voix dans les négociations, mais sa théorie permettait de justifier l’intervention de l’État quand l’intérêt collectif était mis de côté. Malgré le peu d’attention qu’il retint, cet ouvrage est important parce qu’il aide à comprendre le succès ultérieur de King comme homme politique. En politique, les groupes d’intérêts étaient plus nombreux et les problèmes souvent plus complexes, mais pour King, la recherche du bien commun demeurait fondamentalement la même. Être un leader, ce n’était ni imposer des mesures ni en adopter parce qu’elles sont populaires. C’était procéder avec prudence et par étapes : permettre des discussions au cabinet et au caucus, même longues et enflammées, s’assurer que tous avaient exprimé leur point de vue et arriver à un consensus.

King pouvait se dire assez satisfait de son travail à la Rockefeller Foundation, qu’il quitta en février 1918, et des autres contrats qu’il obtint par la suite en tant que conseiller en relations du travail aux États-Unis. Au Canada, cependant, sa carrière politique se portait mal. Il avait obtenu l’investiture libérale dans York North, en Ontario, en 1913, mais passé peu de temps dans cette circonscription. Puis, en 1917, en pleine guerre, le premier ministre conservateur, sir Robert Laird Borden*, opta pour l’enrôlement obligatoire des civils dans l’armée pour le service outre-mer et proposa qu’une coalition de députés conservateurs et libéraux forment un gouvernement pour imposer la conscription. Beaucoup de Canadiens français y voyaient une manœuvre de la majorité canadienne-anglaise pour les forcer à se battre dans une guerre qui concernait surtout l’Europe. King ne voulait pas prendre position, mais quand Laurier insista pour s’opposer à la conscription, il accepta la ligne du parti. Aux élections fédérales de 1917, le nouveau gouvernement d’union, qui regroupait des conservateurs et des libéraux conscriptionnistes, remporta une écrasante majorité – les libéraux opposés à la conscription obtenant la plupart de leurs sièges au Québec. Dans York North, King fut une fois de plus défait.

Pendant cette période, la vie personnelle de King fut également bouleversée. Toujours célibataire, King s’était de plus en plus attaché à sa famille, mais cette famille se rétrécissait. Une de ses sœurs mourut en 1915 et son père, l’année suivante. Sa mère devenait de plus en plus exigeante, mais King l’idéalisait : elle était, d’après lui, la seule personne à l’apprécier et à croire en son avenir politique. À cette époque, elle était devenue invalide ; King l’installa dans son appartement d’Ottawa à la fin de 1916 et prit soin d’elle pendant qu’elle traversait une série de crises. Elle mourut le lendemain de la défaite de King dans York North, avant qu’il ne puisse rentrer à Ottawa. Évidemment, après sa mort, King se sentit terriblement seul. Il pensait souvent à elle et sentait sa présence autour de lui. Sa solitude accentua son intérêt pour l’au-delà, enraciné dans sa foi chrétienne.

La politique comblerait bientôt le vide. Laurier mourut en février 1919, peu après la fin de la guerre et avant que le Parti libéral ne se remette des déchirements causés par la conscription et l’accablante défaite électorale. En août, pour la première fois au Canada, un parti fédéral décidait de tenir un congrès à la direction plutôt que de laisser le choix de son chef au caucus. William Stevens Fielding*, longtemps ministre des Finances sous Laurier, aurait été le successeur naturel en dépit de ses 70 ans, mais il avait appuyé les unionistes, et beaucoup de libéraux, en particulier chez les Canadiens français, ne lui pardonneraient pas cette déloyauté. King avait non seulement l’avantage d’être jeune et énergique, il connaissait à fond les inquiétants problèmes sociaux et ouvriers de l’heure. Ce fut une lutte serrée, mais la fidélité de King à Laurier lui conféra l’avantage. Le 7 août, il avait l’assentiment de la plupart des représentants de la province de Québec et suffisamment d’appuis chez les délégués d’autres régions pour être élu chef au troisième tour de scrutin.

Au moment où King prit la direction du parti, l’instabilité politique au Canada était plus grande que jamais. Le gouvernement d’union n’avait aucun avenir maintenant que la guerre était terminée. Arthur Meighen*, qui succéda à Borden comme premier ministre en 1920, essayait de préparer les prochaines élections en réorganisant le Parti conservateur et en tablant sur son habituel programme de protection tarifaire. Bien des Canadiens, toutefois, ne faisaient plus confiance à la politique traditionnelle. L’inflation de la guerre et l’agitation ouvrière de l’après-guerre amenaient de nombreux travailleurs à envisager des solutions radicales : socialisme, militantisme, nouvelles formes d’organisation syndicale, nouvelles conceptions de l’ordre social et politique. L’année 1919 fut marquée par des grèves, notamment la grève générale de Winnipeg, et souvent les leaders invoquaient la lutte des classes pour justifier leurs demandes. La radicalisation était presque aussi spectaculaire chez les agriculteurs, qui voyaient les prix de leurs produits chuter et attribuaient leurs difficultés financières au coût du transport et aux tarifs. En Ontario et dans les Prairies, bien des fermiers qui avaient appuyé le gouvernement d’union rejetaient maintenant conservateurs et libéraux pour appuyer le Parti progressiste. Celui-ci serait formé à l’échelle nationale en 1920 par l’union des membres du Canadian Council of Agriculture et des dissidents libéraux dirigés par Thomas Alexander Crerar*.

La classe politique devait aussi se faire à l’idée que, en dehors des frontières du Canada, le monde avait changé. Pour la plupart des Canadiens, cela obligeait à redéfinir les relations avec la Grande-Bretagne. Le Canada était entré en guerre en tant que colonie, mais la guerre en avait convaincu beaucoup de la nécessité de rejeter le statut de colonie servile. Néanmoins, peu de gens préconisaient l’indépendance totale. Les solutions proposées allaient d’un empire britannique plus centralisé, où le Canada jouerait un rôle important, à un commonwealth de pays vaguement associés où le Canada serait autonome. Les conséquences pour le Canada étaient loin d’être claires, mais il y avait du changement dans l’air.

Le Parti libéral, qui avait choisi King comme chef, était lui-même profondément divisé. King devrait y ramener les libéraux ayant avalisé le gouvernement d’union et la conscription, et ce, sans s’aliéner les Canadiens français. En même temps, il devrait y attirer les nouveaux regroupements ouvriers et agricoles – et pour cela réduire les tarifs et augmenter l’aide financière aux moins privilégiés – tout en conservant l’appui des industriels. Les participants au congrès libéral de 1919 proposèrent, de fait, un programme progressiste ; ils préconisaient une baisse des tarifs mais sans opter pour le libre-échange, et se disaient favorable aux syndicats, à l’amélioration des conditions de travail ainsi qu’à l’assurance publique pour les malades, les personnes âgées et les sans-emploi. Ce programme relevait cependant plus de l’intention que de l’engagement et serait adopté « dans la mesure où la situation particulière du pays le permettra[it] ». King aussi était prudent ; dans son discours d’acceptation, il décrivit ce programme comme « une feuille de route » plutôt qu’un contrat. Le nouveau chef devait bâtir un parti majoritaire dans un pays divisé et, de toute évidence, il se proposait d’y aller lentement.

King voulait entrer à la Chambre des communes le plus rapidement possible. Plusieurs circonscriptions pourraient faire l’affaire, mais dans la plupart, il aurait eu comme adversaire un candidat appuyé par les agriculteurs. Pour éviter tout affrontement, il choisit Prince, dans l’Île-du-Prince-Édouard, où il fut élu sans opposition en octobre 1919. Une fois à la Chambre, il prit soin de confier à William Stevens Fielding un rôle important dans les débats, ce qui rassurait les libéraux conscriptionnistes et lui laissait le temps d’approfondir ses dossiers. Saisissant l’occasion d’une tournée en Ontario et dans l’Ouest en 1920, il mit un point d’honneur à exprimer sa sympathie pour la cause des fermiers et courtisa les leaders progressistes en vue de battre les conservateurs, leur ennemi commun, aux prochaines élections. Les progressistes, qui avaient le vent dans les voiles, se montrèrent peu intéressés. Au provincial, les organisations agricoles furent portées au pouvoir en Ontario en 1919 – et le seraient en Alberta en 1921 – et elles étaient si fortes au Manitoba et en Saskatchewan que les libéraux de ces provinces devaient se distancier de leurs homologues fédéraux pour survivre. Fait révélateur, après avoir obtenu l’investiture dans son ancienne circonscription de York North, King eut pour adversaire aux élections le président des Fermiers unis de l’Ontario, Ralph W. E. Burnaby. Il ne serait pas facile de convaincre les fermiers que le Parti libéral avait changé.

Les élections de décembre 1921 – les premières auxquelles toutes les femmes étaient habilitées à voter – illustrèrent de manière frappante combien le pays était fragmenté. Meighen souffrait encore de l’impopularité du gouvernement d’union et de son propre rôle dans l’adoption, par la Chambre, de la loi de conscription. Sa défense des tarifs protecteurs était largement boudée au Québec, où l’on n’avait pas oublié la conscription, et peu approuvée dans l’Ouest et les Maritimes. Seulement 50 conservateurs furent élus, dont 37 en Ontario. Les progressistes remportèrent d’étonnantes victoires : 38 des 43 sièges dans les Prairies et 24 en Ontario ; parmi eux se trouvait Agnes Campbell Macphail*, première femme à être élue à la Chambre des communes au Canada. Les libéraux prirent le pouvoir avec tout juste 116 sièges ; ayant fait élire des députés dans toutes les provinces sauf en Alberta, ils étaient les seuls à pouvoir prétendre former un parti national. Néanmoins, comme 65 de ces sièges se trouvaient au Québec, leur dépendance à l’égard des électeurs canadiens-français les inquiétait beaucoup. King avait gagné les élections et devenait donc premier ministre (et, d’office, secrétaire d’État aux Affaires extérieures) ; le 3 juin 1922, il deviendrait membre du Conseil privé de la Grande-Bretagne, nomination honorifique qu’il prisait surtout parce que, selon lui, elle justifiait le « noble objectif » de son grand-père.

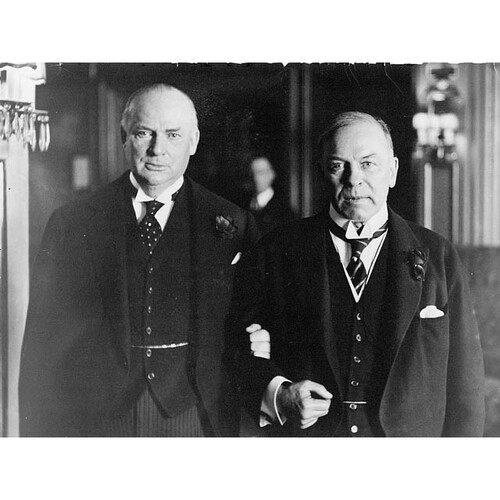

King était encore à l’essai. Il devrait élargir la base libérale sans s’aliéner ses propres partisans et il aurait droit à peu de marge d’erreur. Sa première décision fut cruciale. Il savait que le Parti libéral devait conserver l’appui du Canada français. Lui-même lisait le français, mais le parlait difficilement ; le problème était davantage culturel que linguistique. Pour s’assurer que son gouvernement tienne compte du point de vue des Canadiens français, il décida que son plus proche collaborateur viendrait de la province de Québec. Son choix se porta sur Ernest Lapointe, député d’arrière-ban et avocat qui s’était taillé une réputation de libéral modéré et de champion des droits des Canadiens français. King le convoqua tout de suite à Ottawa, lui expliqua le rôle qu’il voulait lui confier et lui offrit, pour confirmer ce rôle, le portefeuille de la Justice. Le personnage le plus en vue parmi les Canadiens français élus au Québec était sir Lomer Gouin*, ancien premier ministre de la province, mais King doutait de son libéralisme à cause de son penchant protectionniste et de ses liens étroits avec les milieux d’affaires montréalais. King finit par céder aux pressions politiques et confia la Justice à Gouin – Lapointe obtint la Marine et les Pêcheries – tout en faisant bien comprendre que Lapointe était son principal lieutenant. Ce statut fut publiquement confirmé en 1924 quand, après la démission de Gouin, Lapointe devint ministre de la Justice. King et Lapointe travailleraient en étroite collaboration pendant presque 20 ans, jusqu’à la mort de ce dernier en 1941.

King devait maintenant régler la question de la représentation de l’Ouest au cabinet. C’était une question importante, car il considérait le cabinet comme l’institution centrale du gouvernement, celle où se débattent et se décident les grandes orientations, où les ministres défendent les intérêts de leur région et où lui-même jouerait le rôle de médiateur. En 1921, il avait selon lui pour tâche – apparemment simple – de cimenter les forces anticonservatrices. Les partis libéral et progressiste étaient opposés aux tarifs élevés préconisés par les conservateurs et favorisaient tous deux une plus grande autonomie du Canada dans ses relations avec la Grande-Bretagne. L’entrée de leaders progressistes au cabinet permettrait de bien faire entendre le point de vue des fermiers et de voir émerger un consensus plus représentatif de toutes les régions du pays. Les divisions internes, tant au Parti libéral qu’au Parti progressiste, laissaient cependant aux chefs une bien mince marge de manœuvre. Thomas Alexander Crerar, chef progressiste et député de Marquette, au Manitoba, se laissa tenter par un poste au cabinet ; mais quand il demanda à King de s’engager sur la question des tarifs et des chemins de fer, celui-ci manifesta sa sympathie et sa compréhension, sans plus. Les progressistes plus radicaux firent alors savoir à Crerar qu’ils lui retireraient leur appui s’il entrait au gouvernement. King dut finalement avouer son échec et se tourner vers les libéraux élus pour former son cabinet.

Dans les quelques années qui suivirent, King ne perdit jamais les progressistes de vue. Toujours préoccupé par les problèmes des fermiers, il représenta de son mieux au cabinet les intérêts des absents. L’entente de la passe du Nid-du-Corbeau, qui accordait à la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique des tarifs préférentiels pour transporter le grain des Prairies vers l’Est et d’autres marchandises vers l’Ouest, avait été suspendue en 1919 à cause de l’inflation provoquée par la guerre et elle fut rétablie en 1922. Le gouvernement s’engagea aussi à créer un réseau ferroviaire à partir des compagnies en faillite qu’il avait acquises durant la guerre [V. William Costello Kennedy*] et convint de terminer le Hudson Bay Railway pour calmer les fermiers qui voulaient une liaison plus courte vers la mer. Pour la plupart des agriculteurs, cependant, le véritable test serait les modifications tarifaires et, en ce domaine, la position du gouvernement demeurait ambivalente. Au cabinet, King préconisa des actions d’éclat, mais il n’obtint pas beaucoup d’appuis et Fielding, de nouveau ministre des Finances, annonça peu de réductions tarifaires dans ses budgets de mars 1922 et de mai 1923. Quelques progressistes rompirent avec leur parti pour appuyer le premier budget, mais, signe des frustrations des agriculteurs, tous les progressistes votèrent avec les conservateurs contre le deuxième.

King eut plus de succès dans l’union des forces anticonservatrices en matière internationale. L’ancien premier ministre Meighen avait continué la politique de Borden visant à préserver l’unité diplomatique de l’Empire, même si, reconnaissant les intérêts des États-Unis dans le Pacifique et souhaitant maintenir les bonnes relations canado-américaines, il s’était opposé, à la Conférence impériale de 1921, au renouvellement de l’alliance de la Grande-Bretagne avec le Japon. King savait fort bien, lui aussi, que les affaires impériales pouvaient avoir de profondes répercussions sur le Canada. La crise de Chanak, quelques mois plus tard, révélerait de nouveau, et dramatiquement, la difficulté de maintenir l’unité diplomatique de l’Empire. En septembre 1922, le gouvernement turc, répudiant son traité signé avec les puissances alliées, menaça de réoccuper la zone neutre de Chanak dans le détroit des Dardanelles (Çanakkale Boğazi). La Grande-Bretagne était résolue à l’en empêcher, par la force si nécessaire. Sans consultation préalable, elle demanda aux premiers ministres des dominions de lui fournir un soutien militaire, puis émit un communiqué de presse. King, qui n’avait pas reçu le message officiel, entendit parler de la crise par un journaliste. Après réunion du cabinet, il annonça son refus de toute participation qui ne serait pas approuvée par le Parlement canadien. Cette affirmation d’autonomie contrastait vivement avec la déclaration de Meighen, dans un discours à Toronto le 22 septembre, selon laquelle le Canada aurait dû répondre à la Grande-Bretagne : « Prêts, oui [nous sommes] prêts, nous sommes avec vous. » King prit soin de tenir Crerar au courant pendant toute la durée de la crise, et les progressistes appuyèrent ouvertement sa position. Heureusement, les Turcs cédèrent. La crise de Chanak eut néanmoins des répercussions : il ne pourrait y avoir de politique extérieure commune dans l’Empire si chaque dominion décidait de sa propre ligne de conduite.

La Conférence impériale de 1923 ne pouvait faire fi de cette question. Le gouvernement britannique, appuyé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, espérait y faire adopter une déclaration générale sur la politique extérieure. King était convaincu que toute décision tendant à lier les dominions empiéterait sur leur autonomie. Selon lui, la conférence était un mécanisme très utile pour échanger des renseignements et essayer de se comprendre, mais elle n’avait aucune autorité ; c’est aux Parlements qu’il incombait de décider. Le rapport final de la conférence, qui traduisait cette conviction de King, marqua une étape déterminante dans l’évolution du British Commonwealth of Nations (terme consacré par le traité anglo-irlandais de 1921). On admettait qu’il n’y aurait pas d’empire centralisé. On ne précisait cependant pas comment se réaliserait l’unité du Commonwealth ni même si celui-ci survivrait. Mais King n’avait aucune crainte. Il était convaincu que les nations membres autonomes partageaient les mêmes valeurs politiques et sociales de base, et qu’en l’absence de toute coercition, elles seraient d’accord sur les grandes questions. Comparant le Commonwealth à une famille, il voyait les dominions comme des enfants qui grandiraient, mais ne seraient pas tentés de claquer la porte ni de quitter la maison si l’on acceptait qu’ils soient autonomes. Pour lui, la reconnaissance de l’autonomie des dominions contribuerait à renforcer plutôt qu’à affaiblir l’unité de l’ensemble.

Oscar Douglas Skelton, politologue à la Queen’s University de Kingston et biographe de Laurier, était parmi les conseillers qui accompagnaient King à la conférence de 1923. Il attira l’attention du premier ministre par ses réflexions lucides sur l’autonomie canadienne et, après la conférence, se laissa convaincre de devenir conseiller aux Affaires extérieures en 1924, puis sous-secrétaire d’État aux Affaires extérieures en 1925. Ces nominations confirmèrent la sagacité de King. Skelton avait une capacité phénoménale de travail et un talent pour la documentation ainsi que pour la production de notes et de discours d’une clarté et d’une concision remarquables. Il devint vite l’homme de confiance du premier ministre. Skelton n’était pas toujours d’accord avec lui – il était, par exemple, plus sceptique quant aux avantages que le Canada tirait du Commonwealth –, mais il donnait son opinion franchement puis acceptait loyalement les décisions de son supérieur.

Les Canadiens s’intéressaient peu aux Affaires extérieures, cependant, et le rôle crucial de King à la Conférence impériale passa presque inaperçu. Heureusement, la situation politique au pays s’avérait prometteuse. L’amélioration des conditions économiques et l’affaiblissement de l’aile protectionniste du Parti libéral après le départ de Fielding et de Gouin, qui avaient tous deux démissionné pour des raisons de santé, facilitaient les concessions aux fermiers. En même temps, les divisions à l’intérieur du Parti progressiste se creusaient. En 1924, le gouvernement put abaisser certains tarifs et promettre quand même le premier surplus depuis l’avant-guerre. Quelques libéraux favorables aux tarifs élevés votèrent contre le budget mais, fait plus significatif, les progressistes modérés l’approuvèrent. Confiant que les électeurs récompenseraient ses efforts, King dissout le Parlement l’année suivante.

King avait tort. Il avait poussé son parti aussi loin que possible dans la réduction des tarifs et défendu l’autonomie canadienne à l’intérieur de l’Empire, mais il essuya un revers cuisant aux élections d’octobre 1925. La députation libérale augmenta dans l’Ouest de 18 sièges, mais cette augmentation était annulée par la perte de 10 circonscriptions en Ontario et de 19 dans les Maritimes, où l’on reprochait à King d’avoir courtisé les progressistes. Les libéraux finirent avec 99 sièges, dont 59 au Québec. Les conservateurs, en revanche, gagnèrent des sièges dans toutes les régions, pour un total de 116, soit un peu moins que la majorité. Les progressistes perdirent beaucoup, ne remportant que 24 sièges, mais ils pouvaient néanmoins se consoler en se disant qu’ils détiendraient la balance des pouvoirs dans le nouveau Parlement.

Non seulement King avait mené le Parti libéral à la défaite mais, comme huit autres ministres du cabinet, il avait été battu dans sa propre circonscription. Beaucoup d’observateurs, dont le gouverneur général lord Byng*, s’attendaient qu’il démissionne et laisse la place à Meighen. Mais King ne concéderait pas la victoire. Il insista pour réunir la Chambre, convaincu que les progressistes appuieraient son gouvernement plutôt que de le voir remplacé par un gouvernement conservateur. Pendant quelques mois fort tendus, les événements lui donnèrent raison. Les progressistes votèrent en faveur du discours du trône le 8 janvier 1926, puis en faveur du budget libéral en avril. King gagna également l’appui des deux députés travaillistes (James Shaver Woodsworth et Abraham Albert Heaps*, tous deux de Winnipeg) en présentant un projet de loi sur les pensions de vieillesse, qui serait toutefois défait au Sénat. King lui-même revint aux Communes après une élection partielle dans Prince Albert, en Saskatchewan, le 15 février. Il semblait bien que le gouvernement libéral survivrait pour la session, et peut-être même pour une ou deux sessions de plus.

Toutefois, un scandale au ministère des Douanes et Accises vint bouleverser les plans de King : une affaire de collusion entre des contrebandiers et des fonctionnaires pour faire entrer au Canada des marchandises en provenance des États-Unis. Sachant depuis quelque temps qu’il y avait des problèmes, King avait muté le ministre, Jacques Bureau*, au Sénat en septembre 1925 et chargé son successeur, Georges-Henri Boivin, de réorganiser le ministère. Les conservateurs n’étaient cependant pas impressionnés et voyaient dans cette affaire une chance de mettre les libéraux en échec, sachant que les progressistes, qui avaient fait de l’honnêteté leur cheval de bataille, pourraient difficilement soutenir le gouvernement. King évita le plus longtemps possible tout débat sur la question, mais en juin 1926, la Chambre fut saisie du rapport d’un comité parlementaire sur ce scandale. Après que les conservateurs eurent demandé une motion de censure, King proposa une série de modifications pour retarder le processus, mais il était clair que les progressistes étaient divisés et que le gouvernement serait vraisemblablement renversé au vote final.

Pour éviter un tel vote, King demanda au gouverneur général de dissoudre la Chambre et d’imposer de nouvelles élections. Byng refusa en arguant qu’il fallait donner à Arthur Meighen la possibilité de former un gouvernement. Meighen était prêt à essayer. Le 27 juin, King écrivit dans son journal, à propos des perspectives de réussite de son adversaire : « Meighen aussi héritera de situations difficiles – les provinces de l’Ouest [...] S’il essaie de continuer, je pense qu’il n’ira pas loin. [Nous avons] de bonnes chances de l’emporter dans une élection générale. Je sens que j’ai raison et [j]’en suis heureux, que Dieu me vienne en aide à chaque étape. » Le lendemain, King démissionna. Meighen réussit à former un gouvernement et à faire voter la censure, mais il ne parvint pas à clôturer la session rapidement parce que King refusa de coopérer et présenta une série de motions critiquant le nouveau gouvernement. Suffisamment de progressistes, embarrassés d’avoir à soutenir Meighen, appuyèrent les libéraux le 2 juillet dans un vote de censure qui renversa de justesse le nouveau gouvernement. Byng accepta alors l’avis de Meighen et prononça la dissolution du Parlement.

Les élections de septembre 1926 furent décisives pour la carrière de King. Sous sa direction, le Parti libéral avait perdu de sa popularité et, maintenant, le scandale aux Douanes menaçait de revenir le hanter pendant la campagne. King livra bataille énergiquement, tant à l’échelle nationale que dans Prince Albert. Il affirma que Byng avait violé la constitution en lui refusant la dissolution du Parlement alors qu’il l’avait accordée à Meighen. Sur le plan constitutionnel, Byng avait raison et King avait tort. Sur le plan politique, toutefois, King fut le gagnant. Il avait centré l’attention sur la décision de Byng même si de nombreux libéraux estimaient que les électeurs ne s’intéresseraient pas à cette question. Les résultats semblèrent confirmer que King avait été perspicace. La question constitutionnelle détourna l’attention du scandale aux Douanes, et King se posa en défenseur de l’autonomie canadienne contre un gouverneur général se mêlant de ce qui ne le regardait pas. Le vote des fermiers autrefois dissidents, dont King avait constamment cherché depuis cinq ans à regagner la confiance, fit pencher la balance. Les progressistes modérés, concluant qu’ils préféraient un gouvernement libéral plutôt que conservateur, acceptèrent de présenter un candidat libéral-progressiste dans un certain nombre de circonscriptions. Les libéraux raflèrent 116 sièges, ce qui, avec l’appui de 10 libéraux-progressistes, leur assurait une nette majorité. King fut réélu dans Prince Albert.

Les années qui suivirent furent de bonnes années pour être au pouvoir. L’économie canadienne se portait bien : la relance de l’après-guerre en Europe et la prospérité aux États-Unis augmentaient les débouchés pour les céréales, le minerai et les produits du bois canadiens, et la demande intérieure d’automobiles et d’autres biens de fabrication canadienne allait croissant. Le gouvernement fédéral put réduire les impôts et quand même diminuer sa dette et disposer d’un modeste surplus. Les gouvernements provinciaux voulaient des concessions financières, mais cela n’avait rien de nouveau et King mit encore une fois à profit ses talents de négociateur. Tard dans la décennie, l’affaiblissement des marchés du papier journal et du grain, par exemple, et la spéculation boursière excessive laissèrent présager des difficultés économiques, mais pour l’instant, l’optimisme régnait. King continuait de croire à la bonne performance de son gouvernement et à l’éventuelle gratitude des électeurs.

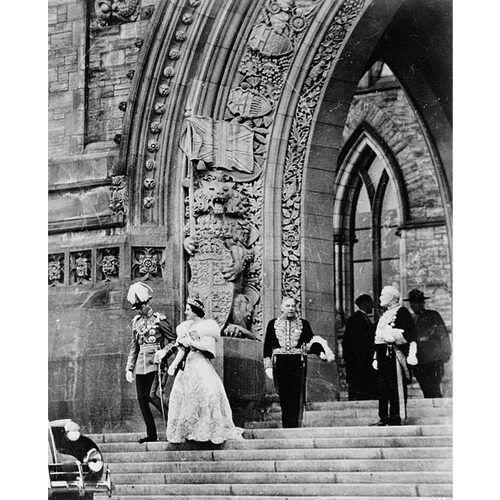

La Conférence impériale de 1926, cruciale pour la définition de la nature du British Commonwealth of Nations, commença deux semaines à peine après le retour de King au pouvoir en septembre. King n’y amorça pas la discussion ; il était prêt à s’accommoder de l’imprécision dans les relations avec la Grande-Bretagne, confiant de pouvoir au besoin défendre l’autonomie du Canada. Le premier ministre de l’Afrique du Sud, James Barry Munnik Hertzog, se montrait toutefois plus impatient : il menaça de quitter le Commonwealth si l’on refusait de rédiger à la conférence une déclaration affirmant l’indépendance des dominions. Il avait en cela l’appui de l’Irlande, mais non celui des premiers ministres d’Australie et de Nouvelle-Zélande. King joua un rôle important comme médiateur et proposa un compromis : une déclaration d’autonomie plutôt que d’indépendance. Après deux semaines de négociations, on s’entendit pour définir la Grande-Bretagne et les dominions comme étant « des communautés autonomes à l’intérieur de l’Empire britannique, [ayant] statut d’égalité, et [n’étant] d’aucune manière subordonnées l’une à une autre sur quelque aspect que ce soit de ses affaires intérieures ou extérieures, bien qu’elles soient unies par une allégeance commune à la couronne et librement associées en tant que membres du British Commonwealth of Nations ».

Cette définition ne mit pas fin au débat. Selon Hertzog, « librement associées » signifiait que l’Afrique du Sud pouvait, si elle le voulait, quitter le Commonwealth ; les Britanniques n’étaient pas d’accord. La définition était cependant importante. Le « statut d’égalité » signifiait que la Grande-Bretagne ne pouvait plus présumer que sa politique extérieure devrait être celle de tout le Commonwealth. Il signifiait également que le Canada, comme les autres dominions, pouvait mettre en place son propre service diplomatique et décider lui-même de sa politique étrangère. Le texte de la Conférence impériale de 1926 et le statut de Westminster qui lui apporterait une reconnaissance juridique en 1931 confirmaient que le British Commonwealth of Nations serait une association volontaire, dont la force serait déterminée par les décisions de ses membres respectifs. Le service diplomatique canadien prit rapidement forme. Charles Vincent Massey*, premier agent diplomatique plénipotentiaire du Canada à l’étranger, fut envoyé aux États-Unis en novembre 1926. Philippe Roy fut nommé en France en 1928 et Herbert Meredith Marler*, à Tokyo en 1929.

King n’avait aucune inquiétude quant à la nouvelle entente adoptée en 1926. Il savait bien que le Canada devrait continuer à se défendre avec vigilance contre une Grande-Bretagne centralisatrice, mais la reconnaissance officielle de l’autonomie des dominions lui faciliterait désormais la tâche. Pas plus qu’auparavant, il ne redoutait la disparition du Commonwealth. Les affinités ethniques et l’héritage politique commun constituaient selon lui des liens puissants. King n’envisageait pas l’indépendance, estimant sans doute que l’appartenance au Commonwealth ne nuirait pas à l’autonomie canadienne et donnerait au Canada un prestige et une sécurité qu’il ne pourrait avoir en tant que pays indépendant.

De retour au Canada, King dut faire face à l’insatisfaction constante des régions. Les gens des Maritimes étaient mécontents parce qu’ils ne bénéficiaient pas de la prospérité du reste du pays et en blâmaient les droits de douane et le prix du transport des marchandises par chemin de fer. Les premiers ministres des Prairies jugeaient discriminatoire la réticence fédérale à céder la mainmise sur leurs richesses naturelles. Ceux de l’Ontario et de la province de Québec dénonçaient la limitation de leur pouvoir à l’égard du développement hydroélectrique des voies navigables en raison de l’autorité exercée en cette matière par le fédéral. À la Conférence fédérale-provinciale de 1927, King usa de ses talents de conciliateur et accepta de faire des concessions à toutes les régions si celles-ci ne protestaient pas contre les offres faites aux autres régions. Ainsi, les Maritimes obtinrent une hausse des subventions et une baisse des tarifs de transport de marchandises par chemin de fer, les Prairies, le contrôle sur leurs richesses naturelles sans perte de la subvention compensatoire, l’Ontario et la province de Québec, le droit de distribuer l’hydroélectricité produite sur les voies navigables. Pour le moment, King avait apaisé les régions.

Cette relative harmonie politique tenait à la prospérité du milieu des années 1920, mais on peut aussi y voir la fin d’une longue époque consacrée à l’édification du pays. La Politique nationale de sir John Alexander Macdonald* avait atteint ses trois grands objectifs. La plupart des terres arables offertes aux colons des Prairies étaient maintenant occupées et, pour la première fois en un demi-siècle, on mettait en question l’aide fédérale aux agriculteurs immigrants. La politique des chemins de fer était aussi en voie de modification. Propriété de l’État, la Canadian National Railway Company avait, sous la dynamique direction de sir Henry Worth Thornton*, affecté des fonds fédéraux à la mise en place d’un réseau ferroviaire intégré. En 1928, la rentabilité de cet investissement semblait confirmée, car les revenus d’exploitation du réseau dépassaient les paiements d’intérêts sur les obligations ferroviaires. Les tarifs, troisième volet de la Politique nationale, étaient toujours controversés – les fermiers les jugeaient encore trop élevés –, mais ils n’avaient plus beaucoup d’incidence sur l’économie canadienne.

King n’avait rien de neuf à proposer pour remplacer la vieille Politique nationale. Il réinstaura les pensions de vieillesse après les élections de 1926, mais sans ajouter par la suite d’autres mesures de sécurité sociale dans ce pays de plus en plus urbanisé et industrialisé. Au lieu de dépenser les recettes supplémentaires que la prospérité apportait, le gouvernement se servit de son surplus annuel pour réduire sa dette et, en 1927–1928, il abaissa les taxes de vente et les impôts sur le revenu. King ne voyait aucune raison de mettre en doute le bien-fondé de cette frugalité. Il était certain qu’en réduisant les taxes et, par conséquent, les coûts de production, son gouvernement assurait la croissance économique du Canada et il s’attendait que l’électorat lui en soit reconnaissant.

La victoire républicaine au sud de la frontière en 1928 vint compliquer la tâche de King. Le président Herbert Clark Hoover s’était engagé à hausser les droits de douane américains sur les produits agricoles. King se servit de tous les moyens à sa disposition pour le faire changer d’avis. Il accepta d’aider les Américains à faire respecter la prohibition en rendant plus difficile la contrebande d’alcool canadien vers les États-Unis. Il essaya également de tirer profit de l’intérêt de Hoover pour une voie maritime sur le Saint-Laurent en laissant entendre que le Canada était prêt à négocier une entente. Mais Hoover ne changerait pas d’avis. Le gouvernement King répondit dans le budget fédéral de 1930 en promettant l’imposition de droits compensatoires si le gouvernement américain augmentait ses tarifs.

Le bon temps était terminé, même si les Canadiens ne s’en rendaient pas tous compte. Au Canada, les signes de ce qui serait la grande crise des années 1930 variaient selon la région et le secteur d’activité. L’économie des Maritimes était déjà tombée en déclin. Dès 1927, la surproduction de pâtes et papiers avait entraîné des mises à pied dans des localités du Nord. Le prix du blé de l’Ouest avait chuté en 1928. Ailleurs, on s’inquiétait parfois de l’avenir, même en 1930, mais les usines fonctionnaient encore. Richard Bedford Bennett, chef de l’opposition au Parlement depuis 1927, affirmait qu’il y avait une crise et exigeait que le gouvernement fasse quelque chose. King ne s’en laissait pas imposer. On s’étonne aujourd’hui qu’il n’ait fait aucune allusion, dans son journal personnel, au fameux krach boursier d’octobre 1929 ; il faudrait encore deux ans avant que le gouvernement ne soit acculé financièrement au mur. King avait placé son argent personnel dans des obligations d’État et des valeurs sûres, et il lui était facile de croire en 1929 que seuls les spéculateurs étaient frappés. Il trouvait également qu’on exagérait sur la question du chômage – en 1930, le Bureau fédéral de la statistique commençait seulement à enregistrer une baisse. Sûrement, au printemps, les prix et le nombre d’emplois augmenteraient. Le ralentissement n’était, croyait-il, que temporaire. Il fallait tout simplement être patient.

Le premier ministre passa la première partie de l’année 1930 à réfléchir à la date des prochaines élections et au budget. Le peu d’attention que King porta à la nomination, en février, de la première femme à occuper un poste au Sénat, Cairine Reay Wilson [Mackay*], lui était dicté par des considérations partisanes. Sur le front économique, son optimisme l’amena à commettre une gaffe au cours d’un débat sur le chômage le 3 avril 1930. Les conservateurs soutenaient que la crise était si grave qu’Ottawa devait offrir une aide financière aux gouvernements provinciaux, responsables de l’aide aux chômeurs. King fit remarquer qu’aucun premier ministre ne lui avait demandé de l’aide et que, en Ontario, George Howard Ferguson avait même nié que le chômage soit un problème dans sa province. Les tories fédéraux faisaient, disait-il, de la politique partisane en lui demandant de subventionner sans raison valable les gouvernements tories provinciaux, et il « ne leur accorderait pas une pièce de cinq cents ». Une telle étourderie n’était pas son genre, et l’opposition ne raterait pas une occasion de rappeler son « discours de cinq cents » après le déclenchement des élections, prévues pour juillet.

Confiant que les électeurs apprécieraient sa politique de frugalité financière, King ne nia pas le ralentissement économique pendant la campagne, mais proposa comme remèdes la prudence et le bon gouvernement. En revanche, Bennett, qui savait exploiter efficacement la radio, parla de crise et promit des mesures énergiques, notamment l’utilisation des tarifs « pour frayer le chemin jusqu’aux marchés qui [avaient] été fermés ». Dans les Prairies, où le prix du blé avait chuté, et au Québec, où les producteurs laitiers voulaient une protection contre l’importation de beurre de Nouvelle-Zélande, Bennett réussit à provoquer un revirement du vote suffisant pour donner aux conservateurs une majorité. Réélu dans Prince Albert, King passerait les cinq années suivantes dans l’opposition.

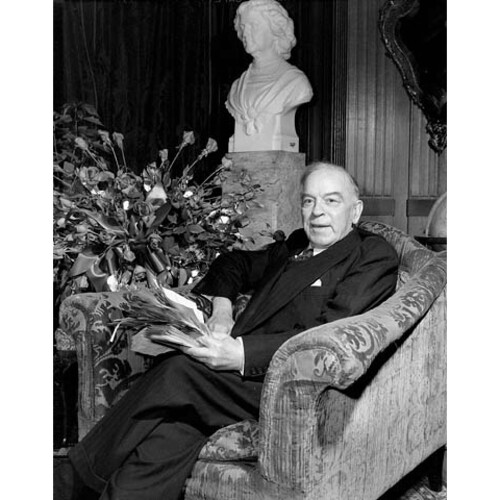

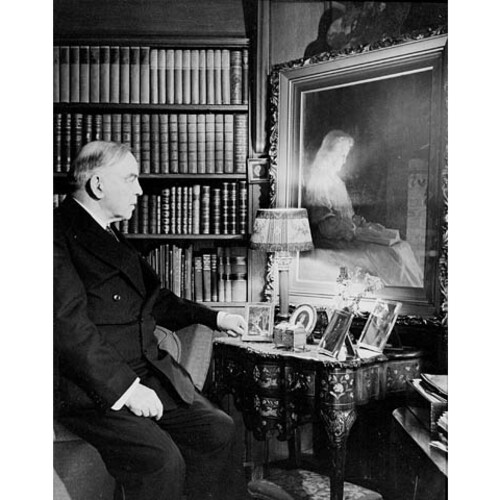

Âgé de 55 ans, King menait une vie bien établie. Célibataire endurci, il avait peu d’occupations en dehors de la politique. La maison Laurier, résidence d’Ottawa dont il avait hérité de lady Laurier et qu’il occupait depuis 1923, était une demeure confortable entretenue par un personnel comprenant un valet, un cuisinier, un chauffeur et un jardinier. L’homme d’affaires Peter Charles Larkin*, libéral convaincu, avait recueilli des fonds privés pour rénover ce bâtiment de brique jaune et payer les coûts d’entretien. Un ascenseur y avait été installé. Parfois en compagnie d’invités, King l’empruntait pour se rendre à la bibliothèque du troisième étage où il avait fait accrocher bien en évidence un portrait de sa mère. Le maître des lieux recevait parfois des gens à dîner, mais il s’agissait habituellement de réceptions officielles. En effet, King n’était pas un homme sociable et aucun de ses collègues ou amis ne lui aurait rendu visite sans invitation. Son amie la plus proche était Mary Joan Patteson, épouse de Godfroy Barkworth Patteson, banquier d’Ottawa qui s’intéressait à peu de chose. Réservée, compréhensive, Mme Patteson l’écoutait avec patience et l’importunait rarement avec ses propres problèmes. King lui parlait régulièrement au téléphone ou s’arrêtait chez elle pour lui raconter sa journée. Ni l’un ni l’autre ne faisait secret de leur amitié, et le fait que jamais aucune rumeur scandaleuse sur la nature de leur relation n’ait été prise au sérieux témoigne de la discrétion et de la transparente dignité de Mme Patteson.

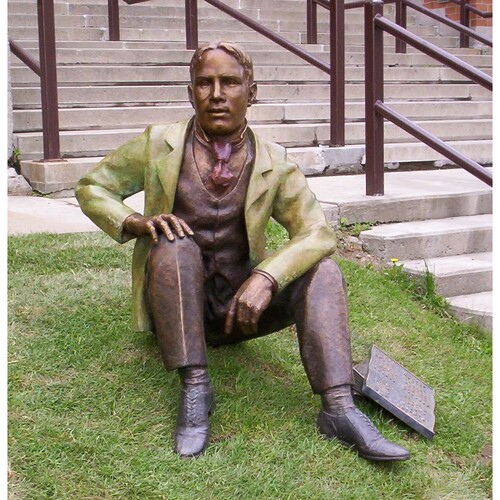

La résidence d’été de Kingsmere était encore plus un refuge que la maison Laurier. King avait agrandi la propriété dans les années 1920 et 1930, et c’est là que, l’été, il allait échapper à la chaleur étouffante et aux mondanités d’Ottawa. Sur ce domaine, il louait un chalet aux Patteson et recevait parfois des invités étrangers pour le lunch, mais il n’y voyait ses collègues ou ses secrétaires que s’il leur avait expressément demandé de venir pour régler quelque affaire. En 1934, quand la maison de son grand-père à Toronto fut menacée de démolition, King eut l’idée d’aménager un jardin de ruines artificielles à Kingsmere. Il commença sa collection de ruines – qui est encore aujourd’hui l’un des éléments les plus fascinants de ce domaine – l’année suivante, en installant un châssis de fenêtre en pierre provenant de la résidence de feu Simon-Napoléon Parent* à Ottawa.

Apparemment bien installé dans cette vie ordonnée, King était néanmoins un homme bien seul et la politique ne parvenait plus à le combler. Il n’avait presque plus de famille ; sa seule sœur encore vivante, Janet (Jennie) Lindsey Lay, habitait à Barrie, en Ontario, et ils n’étaient pas très liés. Comme chef du Parti libéral, King gardait ses distances avec ses collègues, craignant que ceux-ci n’abusent de son amitié ou que les aléas de la politique ne l’obligent un jour à les larguer. Il continuait à correspondre avec des gens de l’extérieur d’Ottawa et à parler avec Mary Joan Patteson, mais cela ne suffisait pas à cet homme qui avait constamment besoin de se savoir aimé. Pat, son terrier irlandais, jouait un rôle précieux parce qu’il lui donnait de l’affection sans trop exiger de son temps. Mais King trouvait aussi du soutien émotif dans des choses plus étranges. En 1916, après s’être rendu sur les tombes de sa sœur Isabel Christina Grace et de son père à Toronto, il avait écrit dans son journal : « Pour moi, la présence spirituelle de Bell et de [mon père] était beaucoup plus réelle que les tombes que j’avais sous les yeux. » Sa conviction que sa famille (surtout sa mère) et d’autres veillaient d’une certaine façon sur lui devint de plus en plus grande à mesure que le temps passait ; il voyait régulièrement dans les coïncidences un signe de leur présence, et dans ses rêves la preuve de leur affection et de leur soutien. Cette foi n’avait, en soi, rien d’extraordinaire, mais le besoin d’obtenir des signes d’approbation du monde des esprits l’amena graduellement vers des méthodes plus excentriques. King était curieux de ce que son horoscope ou les feuilles de thé prédisaient de l’avenir ; il consultait une diseuse de bonne aventure et, pendant ses années dans l’opposition, tandis qu’il avait plus de temps libre, il essaya d’entrer en contact avec les esprits par d’autres moyens, dont la table ouija et des séances avec un médium. Parfois sceptique quant aux messages qu’il recevait – il justifiait son intérêt en le qualifiant de « recherche psychique » –, il était néanmoins fasciné par ses apparents contacts avec les défunts. Il ne leur demandait pas de conseils politiques ; ses décisions en ce domaine étaient toujours fondées sur sa propre analyse des situations. Les messages importaient moins par leur contenu que par le réconfort qu’ils lui procuraient – la preuve que les esprits étaient présents et veillaient sur lui – et cela lui donnait la force nécessaire pour faire face aux contraintes et à l’isolement de la politique. Paradoxalement, ses étranges rapports avec l’au-delà l’aidaient à supporter les pressions normales de la carrière politique.

Ces pressions s’intensifièrent après les élections de 1930 en raison des accusations de corruption portées contre les libéraux. Ce qu’on appellerait le scandale de Beauharnois avait sa source dans un projet de développement électrique prévoyant le détournement des eaux du Saint-Laurent vers le canal de Beauharnois, près de Montréal. En mars 1929, le gouvernement King avait autorisé ce détournement après qu’on lui eut confirmé qu’il ne nuirait pas à la navigation sur le fleuve. La Beauharnois Light, Heat and Power Company ne voyait toutefois dans cette autorisation qu’une première étape et espérait faire détourner la plus grande partie du fleuve vers le canal. Les profits potentiels étaient énormes. La compagnie, concluant apparemment à la nécessité de garder les libéraux au pouvoir, versèrent plus de un demi-million de dollars à leur caisse électorale en 1930. Cette contribution, révélée au public après la défaite libérale, embarrassa le parti. Ce qui troubla King encore davantage, c’est qu’on apprit qu’il était allé en vacances aux Bermudes avec le président du conseil d’administration de la Beauharnois, Wilfrid Laurier McDougald, et que sa note d’hôtel avait été payée par la Beauharnois avec le compte de frais de McDougald. Entre juin 1931 et avril 1932, des comités des Communes et du Sénat étudièrent les nombreuses allégations.

King réussit à blanchir sa réputation. McDougald expliqua avoir soumis la facture par erreur ; personne ne semblait s’inquièter du fait que King ait accepté la générosité de McDougald puisse être interprété comme un conflit d’intérêts. Le don à la caisse libérale fut plus difficile à expliquer. King pouvait prétendre que son gouvernement avait défendu l’intérêt public en permettant le détournement des eaux et qu’il n’avait fait aucune autre promesse à la compagnie, mais il savait que beaucoup de Canadiens resteraient sceptiques. Le scandale ne fit aucun dommage à long terme – et n’entraîna pas non plus de réforme majeure dans le financement du parti –, mais King concéda au Parlement le 30 juillet 1931 que les libéraux avaient traversé « la vallée de l’humiliation ». King résolut de ne plus s’occuper des finances du parti. Les solliciteurs de fonds continueraient à recueillir et à distribuer les contributions électorales ; cependant, le chef ne connaîtrait pas l’identité des donateurs, de sorte que ses décisions politiques n’en seraient pas affectées. Ainsi King aurait-il la conscience tranquille. Mais le parti demeurerait largement dépendant des contributions secrètes de l’entreprise privée.

Entre-temps, Bennett avait commencé, comme promis, une administration énergique. Au cours d’une session spéciale du Parlement, il offrit 20 millions de dollars en aide d’urgence, montant sans précédent pour le gouvernement fédéral qui n’avait aucune responsabilité constitutionnelle en matière de secours direct. Pour régler l’ensemble de la crise économique, il s’en tint à la réponse traditionnelle des conservateurs canadiens : hausse marquée des tarifs sur les produits fabriqués à l’étranger afin d’encourager la production intérieure et de créer des emplois. Malheureusement, les exportations diminuèrent, les prix des produits canadiens continuèrent à chuter et le chômage augmenta. Dès 1932, Bennett avait placé ses espoirs dans la Conférence économique impériale à Ottawa, où l’on mettait au point un certain nombre d’ententes commerciales avec la Grande-Bretagne et d’autres dominions. Négociateur efficace, il remporta quelques avantages, surtout sur le marché britannique, sans avoir à faire de concessions majeures. Fier de ses réalisations, il s’en vanta à ses compatriotes et leur promit la relance économique pour bientôt. Malheureusement, les prix mondiaux demeuraient au plus bas et les produits canadiens continuaient de se vendre mal.

Bennett, qui au début agissait également comme ministre des Finances, recevait des demandes d’aide toujours plus grandes au moment même où les recettes de l’État diminuaient. Il haussa légèrement les impôts, mais les revenus diminuaient toujours, en raison du ralentissement économique. Il ne lui servait pratiquement à rien d’augmenter les droits de douane puisqu’en raison de sa structure tarifaire le Canada était déjà presque entièrement fermé à la concurrence étrangère. Bennett n’avait d’autre choix, semble-t-il, que de réduire les dépenses, en particulier dans le domaine des secours. Il essaya de garder au minimum l’aide aux provinces en négociant ferme ; pour plus d’efficacité, il refusa même de divulguer dans la législation de 1931–1932 le montant des fonds fédéraux qui pourraient être accordés aux chômeurs et aux fermiers. Frustré de ne pouvoir régler la crise, il mit l’accent sur le respect de la loi et de l’ordre, dénonça les grèves et les manifestations, et ne cessa d’affirmer que son gouvernement faisait tout son possible.

Après s’être occupé des problèmes de la Beauharnois, King se révéla un chef de l’opposition efficace. La dépression des années 1930 était d’une gravité sans précédent au Canada. Dépendant des exportations de matières premières et de produits agricoles, les fournisseurs canadiens étaient particulièrement vulnérables dans un monde où chaque pays haussait ses tarifs pour protéger ses propres producteurs. Les fermiers de l’Ouest étaient doublement malchanceux car non seulement les prix étaient au plus bas, mais dans bien des régions, la sécheresse, la rouille et les sauterelles détruisaient les récoltes. Dans les villes, les usines fermaient parce que les consommateurs n’avaient plus les moyens d’acheter de produits. Désespérés, les Canadiens s’étaient tournés vers leurs gouvernements pour obtenir de quoi se nourrir et se loger ; ils s’en remettaient maintenant à eux pour retrouver quelque raison d’espérer. La dépression créait des conflits entre les régions et les classes, et encourageait les démagogues à proposer des politiques radicales et peu orthodoxes. Homme de compromis et de demi-mesures, réputé pour sa prudence, King ne semblait pas être le leader qu’il fallait en cette époque troublée. Dans un monde où la bataille semblait se livrer entre la gauche et la droite, entre les extrêmes du communisme et du fascisme, King paraissait indécis, terne même. Pourtant, dans cinq ans, il reprendrait le pouvoir, et avec la plus forte majorité qu’un parti ait jamais remporté jusque-là dans l’histoire du Canada. Il préserva la cohésion des libéraux, alors que le Parti conservateur se désintégrait et que de nouveaux partis voyaient le jour et s’inscrivaient sur les listes électorales. Ce n’était pas là une mince victoire. Comme il avait expliqué en 1929 à un correspondant : « Mon but premier comme chef a été de garder au Parti [libéral] des buts et des objectifs si larges qu’il serait possible d’unir, en période de crise, sous une seule bannière, ceux qui, pour une raison ou une autre, s’en sont éloignés. » Dès 1923, la plupart des progressistes seraient revenus. En 1931–1932, cependant, l’unité semblait loin : le parti était très divisé sur la question des tarifs et, parmi les porte-parole de l’opposition au Parlement, King avait peu d’alliés solides.

Comme Bennett, King mit du temps à comprendre que la dépression transformerait la politique. À son arrivée dans l’opposition, il était convaincu que son gouvernement n’avait pas mérité la défaite. L’économie avait été, selon lui, florissante parce que ce dernier avait été prudent. La récession, s’il y en avait une, était attribuable à la spéculation excessive des hommes d’affaires et aux variations climatiques. La pire erreur que le Canada et le reste du monde pouvaient faire était de hausser les tarifs et de restreindre le commerce international. Du point de vue de King, Bennett avait gagné les élections en exagérant les menaces qui pesaient sur l’économie canadienne et en promettant étourdiment de se servir des tarifs pour contrer les obstacles internationaux et météorologiques. Les électeurs, croyait-il, comprendraient vite qu’ils avaient été bernés et regretteraient les années libérales de frugalité et de libre-échange.

King ne voyait pas vraiment la nécessité de réexaminer ou de modifier ses hypothèses politiques. Le gouvernement conservateur était manifestement en difficulté et King se contentait d’attirer l’attention sur ses problèmes. Il rappelait sans cesse à la Chambre les promesses électorales de Bennett et dénonçait les déficits fédéraux, les qualifiant d’irresponsables, sans toutefois suggérer de mesures pour équilibrer les budgets. Il ne s’opposait pas à l’aide aux provinces – la nécessité en était par trop évidente –, mais il réprouvait les « chèques en blanc » pour les secours que le Parlement était appelé à autoriser et retardait l’adoption des projets de loi malgré les objections de ses députés qui craignaient que leurs commettants en concluent que les libéraux n’avaient pas de sympathie pour les pauvres. Et chaque année, après les discours du trône et du budget, il présentait des modifications jetant sur la politique tarifaire de Bennett le blâme de la crise.

King réagissait encore comme un Canadien libéral traditionnel, convaincu que la dépression ne prendrait fin qu’avec le rétablissement du commerce international et la réouverture des marchés aux produits canadiens. Certain que les tarifs élevés avaient empiré la situation, il s’encourageait à l’idée que Bennett et son gouvernement en étaient blâmés et seraient sûrement défaits. Il suffisait d’attirer l’attention sur le commerce et les tarifs jusqu’à ce que les électeurs aient la chance de corriger leur erreur. Progressivement toutefois, King se rendit compte que bien des Canadiens, y compris certains libéraux de longue date, ne voulaient plus attendre. Les parents qui ne pouvaient pas nourrir leurs enfants, les fermiers incapables d’acheter des semences ou du foin, n’avaient que faire des discours sur les tarifs. Pour eux, le capitalisme semblait être un échec et bricoler les tarifs n’y changerait rien. Autre phénomène éloquent, les électeurs auraient plus de choix aux prochaines élections. Les progressistes radicaux et les députés travaillistes aux Communes avaient formé un nouveau parti politique en 1932, la Fédération du Commonwealth coopératif, qui proposait la solution socialiste du dirigisme de l’État et de la propriété publique. La même année en Alberta, l’évangéliste William Aberhart s’était converti à la réforme monétaire du crédit social, doctrine préconisant le versement d’argent aux citoyens pour subvenir à leurs besoins ; en deux ans, il transformerait cette doctrine en programme politique. Dès 1935, des candidats du Crédit social se présenteraient aux élections fédérales, et des conservateurs dissidents formeraient un nouveau parti. Beaucoup de libéraux de l’Ouest, où la dépression se faisait le plus sentir, étaient convaincus que le parti devrait adopter des mesures plus radicales, mesures que les libéraux traditionalistes considéraient comme irresponsables.

La réponse de King traduisait son engagement fondamental à trouver un consensus parmi les Canadiens « d’esprit libéral ». Il n’espérait pas convertir les tories, qui, selon lui, étaient mariés à la grande entreprise, ni les socialistes, qui voulaient donner le pouvoir aux travailleurs. Il prenait néanmoins au sérieux les critiques de son propre caucus. Il pouvait parfois déplorer leur impatience, mais ne les mettrait pas de côté. Son rôle était de garder le parti uni. Dès 1933, il avait à regret conclu que les idées libérales traditionnelles ne suffisaient plus. Pour survivre, le parti devait faire face plus directement à la dépression et relever le défi. Son aptitude pour la conciliation serait, en cette matière, cruciale. Il inscrirait la baisse des tarifs au nouveau programme libéral, mais la question la plus controversée serait l’inflation. King et ses partisans les plus conservateurs assimilaient encore l’inflation à du vol, mais, pour les producteurs endettés surtout, elle semblait être le seul moyen de respecter leurs obligations financières. King arriva au compromis d’une « banque centrale » régie par l’État et capable d’agir sur la masse monétaire en fonction du « besoin public ». Il proposait une institution, pas une politique. Il réussit parce que les modérés voyaient dans cette banque un organisme susceptible de protéger la valeur de l’argent, et les radicaux, un organisme capable d’adopter des mesures pour endiguer l’inflation. On ne saurait minimiser l’importance de ce compromis. Il reconnaissait que l’État devait jouer un rôle concret dans l’établissement de la politique fiscale. Il supposait certainement une plus grande intervention que celle que pratiquait la Banque du Canada créée par Bennett en 1934 et conçue pour être un agent des banques à charte.

King était assez satisfait de ce nouveau programme qui plaçait le parti au centre de l’échiquier politique et l’ouvrait plus que le Parti conservateur à la réglementation des entreprises sans recourir à la panacée socialiste de l’étatisation. Fait également important pour lui, ce programme avait été approuvé en 1933 tant par les conservateurs que par les radicaux du caucus libéral. Certains, dont Charles Vincent Massey, voulaient orienter le libéralisme dans d’autres directions, et sans nécessairement garder King à la barre. Une fois l’unité du parti assurée, King attendit impatiemment le prochain scrutin. À la fin de la session de 1934, il reprocha à Bennett de s’accrocher au pouvoir sans avoir l’appui populaire et promit que s’il insistait pour convoquer une cinquième session de la Chambre, les libéraux feraient obstruction et l’obligeraient à déclencher des élections. En janvier 1935, la situation changea. Dans cinq discours à la radio, Bennett annonça son New Deal. « L’ordre ancien a disparu », déclara-t-il au grand étonnement des auditeurs. Bennett se prononçait en faveur d’une réforme radicale par l’intervention du gouvernement. À la prochaine session, promettait-il, il ferait adopter les lois appropriées. Il y avait dans ces discours plus de belles paroles que de substance et, contrairement à l’approche de King dans l’exercice de son leadership au sein du parti, Bennett n’avait pas consulté ses collègues. Confiant d’avoir l’autorité constitutionnelle nécessaire, le gouvernement fit néanmoins adopter la Loi sur le placement et les assurances sociales au début de 1935. Bennett avait certainement attiré l’attention des Canadiens qui, après cinq ans de dépression, voulaient croire qu’un leader politique pourrait mettre fin à la crise.

Rapidement, King revit sa stratégie. Il ne ferait pas obstruction quand la Chambre des communes serait convoquée. Il persuada son caucus que les discours du New Deal n’avaient rien à voir avec la réforme, mais marquaient en fait la première étape de la campagne électorale. Les libéraux ne devaient pas donner l’impression de s’opposer à la réforme. Il serait plus sage pour eux de se montrer coopératifs et d’encourager le gouvernement à présenter tout de suite les lois promises. Le gouvernement, embarrassé, n’avait rien préparé et, quand il finit par adopter des mesures, celles-ci étaient moins radicales que les discours radiodiffusés ne l’avaient laissé entendre. Le New Deal, cependant, entraînait une expansion du rôle fédéral dans la mise en marché des produits agricoles ainsi que dans la réglementation des entreprises et dans la supervision des conditions de travail. Sur le plan constitutionnel, il signifiait une intervention fédérale dans des champs supposés de compétence provinciale. King évita toute contestation directe. Il persuada le caucus que le parti devait exprimer ses réserves en matière constitutionnelle, puis voter en faveur des lois.

Cette nouvelle stratégie fonctionna. Elle garda les libéraux unis, au moins en public, et divisa profondément les conservateurs. À la fin de la session, le gouvernement ne pouvait plus prétendre être le parti de la réforme et, en juillet 1935, certains dissidents conservateurs s’étaient même alliés à Henry Herbert Stevens* pour créer une autre formation, le Parti de la reconstruction. Aux élections fédérales d’octobre, les libéraux reprirent le pouvoir avec 173 sièges – la plus forte majorité jamais enregistrée – et des députés dans chaque province, alors que les conservateurs ne parvinrent à faire élire que 40 députés. Le vote populaire témoignait cependant d’une tout autre réalité. Les libéraux n’avaient obtenu que 45 % des voix, soit à peu près le même pourcentage qu’aux élections précédentes. Le changement le plus spectaculaire était la baisse de popularité des conservateurs et l’appui de 20 % des électeurs aux nouveaux partis : la Fédération du Commonwealth coopératif et son socialisme, le Parti de la reconstruction et sa volonté de réglementer la grande entreprise, le Crédit social et sa panacée de l’inflation. S’il était vrai que les Canadiens avaient à choisir entre « King ou le chaos », ainsi que le clamait le slogan libéral, bon nombre d’entre eux se montraient prêts à risquer le chaos.

Les quatre années suivantes seraient difficiles pour le pays et elles mettraient à rude épreuve les talents politiques du premier ministre. La composition du cabinet témoignait de l’expérience et de la confiance de King. Celui-ci se réserva encore une fois les Affaires extérieures. Ernest Lapointe, toujours son plus proche collaborateur, retourna à la Justice. Charles Avery Dunning*, qui avait des idées conservatrices en matière financière, se laissa convaincre de devenir ministre des Finances et, parmi les nouveaux députés, King choisit Clarence Decatur Howe*, qui avait l’expérience des affaires, pour le nouveau portefeuille des Transports. Les membres du cabinet, disait-on, étaient compétents, et King leur donnerait beaucoup d’autonomie dans l’administration de leur ministère, mais plus que jamais, c’est lui qui menait la barque. Il établissait le programme du gouvernement et présidait les discussions du cabinet. Après une lente reprise économique, l’année 1937 marqua un nouveau recul, surtout dans les Prairies où l’été fut le plus sec jamais enregistré. La vraie relance tardait à venir, ce qui alimentait les griefs des régions. On recommença à s’en prendre au gouvernement. Aux divisions internes du Parti libéral, qui reflétaient les rivalités régionales, s’ajoutèrent une série de crises internationales menaçant d’engager le Canada dans une guerre en Europe.