Dans le cadre de l’accord de financement entre le Dictionnaire biographique du Canada et le Musée canadien de l’histoire, nous vous invitons à participer à un court sondage.

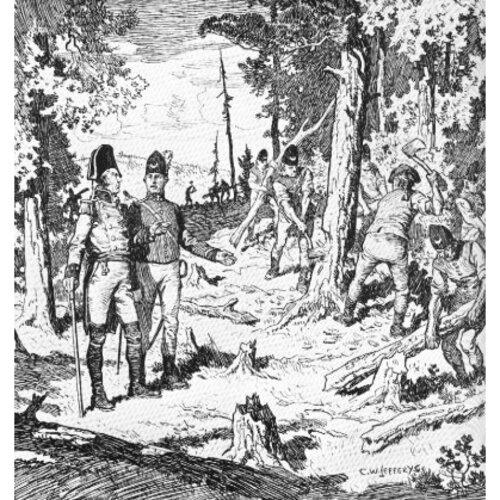

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2895901

SIMCOE, JOHN GRAVES, officier et administrateur colonial, né le 25 février 1752 à Cotterstock, Angleterre, fils du capitaine John Simcoe, officier de marine, et de Katherine Stamford ; le 30 décembre 1782, il épousa Elizabeth Posthuma Gwillim*, et ils eurent 11 enfants ; décédé le 26 octobre 1806 à Exeter, Angleterre.

Troisième fils d’une famille qui en compta quatre, John Graves Simcoe fut le seul à atteindre l’âge adulte. Son père mourut fort probablement d’une pneumonie au cours de l’expédition contre Québec, en 1759, et sa famille alla s’installer à Exeter, lieu d’origine de sa mère. Étudiant à l’Exeter Grammar School et à l’Eton College, il se révéla moins talentueux que son père dans le domaine des mathématiques ; il paraît, en revanche, avoir étudié sérieusement l’histoire moderne (même si cette matière n’était au programme dans aucun de ces deux établissements), ainsi que la poésie anglaise et latine. Pendant presque toute sa vie, il conserva l’habitude de faire des vers, à l’occasion. Ayant passé un an au Merton College, à Oxford, il fut admis à la Lincoln’s Inn, puis décida de se vouer à la carrière des armes, à laquelle l’avait destiné son père, qui était officier. Ce dernier avait rédigé, pour l’instruction de ses fils, une série de maximes auxquelles Simcoe faisait souvent allusion. Elles prônaient l’application au travail, le culte du devoir, une moralité conventionnelle, la nécessité d’ajouter aux études proprement militaires une formation générale et la pertinence, pour un officier, de se donner la compétence requise pour occuper des postes tant civils que militaires. Après avoir passé un an sous l’autorité d’un préparateur aux écoles militaires, à Exeter, Simcoe obtint en 1770 une commission d’enseigne dans le 35e d’infanterie, grâce à l’influence de la famille de sa mère.

Ce régiment fut envoyé au Massachusetts en 1775, et Simcoe débarqua à Boston deux jours après la bataille de Bunker Hill. Pendant le siège de la ville, il acheta un grade de capitaine dans le 40e d’infanterie, régiment au sein duquel il allait servir lors de la campagne de l’île Long, de la prise de la ville de New York et des campagnes du New Jersey en 1776–1777. Il reçut la première et la plus grave de ses trois blessures à la bataille de Brandywine, en Pennsylvanie ; mais la santé chancelante dont il fut affecté le reste de sa vie avait une origine plus lointaine. Persuadé que l’armée britannique ne portait aucun intérêt à l’infanterie légère et qu’aucune armée européenne ne s’était donné une cavalerie légère bien organisée, il voulut créer un corps léger d’infanterie et de cavalerie, lequel serait particulièrement apte à servir en Amérique, mais qui introduirait aussi une réforme plus large des pratiques de l’armée britannique. S’étant vu refuser, l’autorisation de lever un corps formé de Noirs affranchis de Boston, il obtint, le 15 octobre 1777, le commandement des Queen’s Rangers, avec le grade provincial de major.

Composés de Loyalistes et constitués l’année précédente, les Queen’s Rangers avaient éprouvé de lourdes pertes. Simcoe les amena à leur effectif complet, surtout en recrutant des réfugiés loyalistes et des déserteurs américains. Répartis en 11 compagnies de quelque 300 hommes chacune – une de hussards, une de grenadiers et les autres de voltigeurs – les Queen’s Rangers furent continuellement employés, tant que dura la guerre, soit à des missions de reconnaissance, soit aux avant-postes : au cours de la compagne de Pennsylvanie, en 1778, et de la retraite subséquente sur New York, lors du raid de Benedict Arnold contre Richmond, en Virginie, et pendant la compagne de Yorktown. Si, dans leur entraînement, ors n’accordait que peu d’attention aux exercices en règle, on privilégiait, en revanche, la forme physique, la rapidité des mouvements, le combat à la baïonnette et, d’une façon toute particulière, la discipline sur le terrain. Simcoe affirma, tout en exagérant, que son corps d’armée ne fut jamais responsable d’une fausse alerte, que jamais il ne détruisit des biens civils, que jamais une de ses sentinelles ne fut attaquée par surprise et qu’une fois seulement il perdit une patrouille. Lui-même fut pris dans une embuscade en 1779 et resta six mois prisonnier. Il fut renvoyé chez lui pour cause de maladie juste avant la capitulation de Yorktown, en 1781. Pour lui, la guerre s’était révélée une grande réussite sur le plan personnel. Il avait pris dry galon dans l’armée, étant passé de lieutenant à lieutenant-colonel, et, sur le champ de bataille, il avait été l’un des deux ou trois commandants de régiment dont le succès ne s’était pour ainsi dire pas démenti. En outre, il s’était fait une certaine réputation comme théoricien dans le domaine tactique, réputation qui serait ravivée par la publication de son Journal of the operations of the Queen’s Rangers [...], à Exeter, er 1787.

Simcoe passa sa convalescence dans le Devon, chez son parrain, l’amiral Samuel Graves, dont il épousa la pupille. Elizabeth Posthuma Gwillim était une riche héritière. Elle acheta une propriété de 5 000 acres à Honiton, dans le Devon, et construisit Wolford Lodge, qui allait rester jusqu’en 1923 le domaine familial. Les ressources financières de Simcoe semblaient être, en comparaison, plutôt dérisoires. Ne voulant pas se retirer de la vie publique, il fut élu à la chambre des Communes en 1790, comme candidat gouvernemental, dans la circonscription cornouaillaise de St Mawes. Sa carrière parlementaire fut courte et sans éclat : les seuls discours qu’on a rapportés de lui portaient sur le projet de constitution pour la province de Québec et sur la reprise de l’impeachment de Warren Hastings, quoiqu’il parlât peut-être aussi d’une proposition visant à abolir la traite des esclaves. Sa principale ambition, en se lançant en politique, était de s’assurer un poste dans l’armée ou dans les colonies. Les propositions qu’il soumit afin de lever ur. corps d’armée sur le modèle des Queen’s Rangers, alors licenciés, et de diriger une expédition contre Cadix, au moment où il semblait y avoir menace de guerre avec l’Espagne, ne furent point acceptées. Dès l’été de 1790, toutefois, on lui promit le poste de lieutenant-gouverneur de ce qui allait être la nouvelle province loyaliste du Haut-Canada. L’espoir qu’il entretenait de ne pas être subordonné à lord Dorchester [Guy Carleton], en poste à Québec, fut déçu lorsqu’il apprit que leurs commissions du 12 septembre 1791 plaçaient les deux provinces sous l’autorité de Carleton à titre de gouverneur en chef.

Cette affectation n’était pas celle que Simcoe aurait désirée – il espérait l’échanger pour le poste de ministre britannique auprès des États-Unis –, mais il y apporta tout le zèle qui le caractérisait. Avant son arrivée dans le Haut-Canada, le 24 juin 1792, il avait passé 18 mois à préparer l’instauration de son gouvernement. Encouragé par son voisin sir George Yonge, secrétaire d’État à la Guerre, qui était un partisan enthousiaste des établissements d’outre-mer, Simcoe présenta plusieurs plans ambitieux et fort coûteux en vue d’assurer rapidement le développement économique, constitutionnel, religieux et éducatif de sa nouvelle province. Mis à part son premier discours devant la chambre d’Assemblée à Newark (Niagara-on-the-Lake), le 17 septembre 1792, ses propos les plus célèbres sur son projet de faire du Haut-Canada une réplique de l’Angleterre datent de cette époque, avant même qu’il eût vu la province.

Le credo politique que son poste lui donna l’occasion d’exprimer était rigoureusement tory, mais non point entièrement borné pour autant. De la guerre d’Indépendance américaine, Simcoe avait gardé un enthousiasme particulier pour l’Amérique du Nord et pour le rêve d’y maintenir la domination britannique. Son père avait été frappé par les perspectives de l’expansion commerciale qui, prenant appui sur le Saint-Laurent, pouvait pousser aussi loin, à l’intérieur, que l’isthme de Panama. Pour Simcoe, qui embellissait le rôle de son père dans la guerre de Sept Ans, la tâche de défendre l’impérialisme britannique, en le mettant en œuvre avec succès dans le Haut-Canada, était un devoir filial autant que patriotique. Il avait aussi une véritable sympathie pour les exilés loyalistes et avait conservé des liens avec certains d’entre eux. En 1792, il partageait encore la croyance, commune à ses collègues officiers, que les Américains étaient de plus en plus déçus de l’indépendance et que les établissements de l’Ouest ne se joindraient pas à l’Union, même si elle devait durer. Mais, en même temps, il admirait sans mesquinerie aucune le sens pratique des Américains, et spécialement de ceux de la Nouvelle-Angleterre. Bien qu’il eût décrit jadis les Américains comme un mélange de « mépris militaire » et de « profanation civile », il les croyait néanmoins sans égaux dans les domaines de l’agriculture et de l’entreprise commerciale coloniales. Pour lui, la Révolution américaine avait été le résultat d’un excès de démocratie, mais il ne pensait pas que cette démocratie excessive fût, normalement, la caractéristique prédominante de la société américaine. Si ses modèles constitutionnels pour le Haut-Canada étaient nettement britanniques, ses modèles économiques étaient fondamentalement américains. Quand il parlait de renverser « l’esprit de subversion démocratique dans le pays même qui avait donné naissance [à cet esprit] et lui avait permis de croître », il ne comptait pas seulement sur l’implantation des institutions britanniques pour atteindre cet objectif, mais aussi sur la force sous-jacente du conservatisme en Amérique du Nord.

Par conséquent, Simcoe ne voyait pas de contradiction à ce qu’une colonie britannique fondât sa politique de peuplement sur l’immigration américaine, même s’il laissa entendre, un jour, qu’on pourrait modifier le peuplement du Haut-Canada en y transportant les colons de Terre-Neuve. L’image de l’homme déçu par les professions « tardives » de « loyalisme », que La Rochefoucauld-Liancourt* fut le premier à donner de lui, dans ses Voyages dans les États-Unis d’Amérique [...], ne correspondait pas à la réalité. « Certains disent quitter les États-Unis parce qu’ils préfèrent le type de gouvernement britannique, écrivait Simcoe un an et demi après son arrivée dans la province, mais la tyrannie des exploiteurs fonciers et la précarité des titres de propriété sont des raisons plus communes. » Il s’attendait à ce que les nouveaux colons fussent « attachés ou hostiles au gouvernement britannique, selon le résultat de leurs comparaisons et de leurs enquêtes », et que leur principale préoccupation fût « la tranquille possession de bénéfices immédiats et la perspective d’avantages futurs pour leurs familles ». On gagnerait la loyauté des immigrants grâce à un bon système de concessions foncières et à l’application efficace d’une constitution qui, au fond, leur était familière.

S’il en voyait clairement les objectifs, jamais Simcoe n’eut fermement en main la gestion du système de concession des terres. Il s’intéressa rapidement aux détails du programme concernant, par exemple, la distribution des terres de la couronne et des « réserves du clergé » dans tous les cantons, ou les règlements de zonage prévus pour les lots urbains d’York (Toronto). Mais il lui fallut plus de temps pour passer de la théorie à la pratique. Au commencement, il avait grande confiance dans la concession de cantons entiers à de simples particuliers qui en faisaient la demande, lesquels devaient en organiser le peuplement et être considérés, en retour, comme une sorte de gentry locale. La première année de son gouvernement, on fit 26 concessions de ce type. Quoique le système se révélât inefficace, Simcoe ne l’abandonna pas. En fait, le nombre et la superficie des grandes concessions augmentèrent chaque année, dans la mesure où lui-même et d’autres fonctionnaires tiraient profit de ces généreux octrois fonciers. Plus des deux tiers des concessions qu’il fit dans le nouveau district de Home mesuraient au delà de 500 acres chacune, et les meilleures terres étaient octroyées en général aux fonctionnaires. Simcoe semble n’avoir pris que les 5 000 acres que lui permettait son grade, bien qu’il eût soin de choisir plus de 1 000 acres dans chacune des régions où le gouvernement fit le plus pour encourager la colonisation, soit le canton d’York et le district de Western. Sa famille conserva les terres jusqu’en 1832, puis les vendit au cours des 21 années qui suivirent. La plupart d’entre elles furent acquises par William Allan* ou vendues par son entremise.

Ne pouvant souffrir les conseils des terres de district créés en 1788 pour garantir un peuplement ordonné des cantons par des Loyalistes, Simcoe attribua lui-même à plusieurs reprises de vastes concessions. Certaines d’entre elles, conçues pour attirer les colons et les diriger dans des endroits précis, étaient faites à même des terres dont les titres n’étaient pas clairs. Sa concession à William Berczy, si elle est bien connue, est loin d’être le seul cas de ce genre. Après que Simcoe eut obtenu l’abolition des conseils des terres en 1794, il ne restait aucun moyen véritable de faire une sélection parmi ceux qui demandaient des terres. Heureusement, le plus compétent des fonctionnaires sous ses ordres, David William Smith*, était arpenteur général adjoint. À court terme, les règlements destinés à combattre la spéculation furent sans effet ; à long terme, ils contribuèrent à augmenter la confusion et les retards dans la délivrance des titres de propriété. Pourtant, le système de concession des terres répondait à l’objectif immédiat de Simcoe de faire du Haut-Canada un endroit où les colons trouveraient facilement des terres.

Dans les faits, la politique de Simcoe se résumait à accepter simplement la colonisation comme elle se présentait. Le plan qu’il avait tracé en Angleterre était pourtant plus ambitieux : il visait à régir non seulement l’emplacement mais aussi la nature des nouveaux établissements. L’instrument de son projet de colonisation était un corps d’armée provincial, le second Queen’s Rangers, et l’opération projetée était calquée sur le modèle de la colonie militaire romaine. Les quartiers d’hiver des détachements des Queen’s Rangers devaient marquer l’emplacement des nouvelles villes. Les colons y auraient été attirés par le défrichement et les routes que les troupes feraient, de même que par les débouchés et la protection qu’elles assureraient. Des Queen’s Rangers licenciés auraient constitué le noyau des établissements, et, autour d’eux, les immigrants se seraient « unis sur la base des principes généraux régissant les sujets britanniques ». De tous les projets de Simcoe pour le Haut-Canada, aucun ne lui tenait plus à cœur. Il y voyait l’antidote à la croissance insidieuse de la démocratie propre aux établissements de pionniers et la démonstration du « sage principe [...] de mêler les avantages de la vie civile à ceux de la vie militaire ». Ce plan était aussi un exemple de sa tendance à miser très haut sur des mesures parfaitement judicieuses en soi et à demander un budget à la hauteur de ses attentes. On ne parvint jamais à faire vraiment la preuve de l’impossibilité pour les Queen’s Rangers de remplir le rôle de prophètes de la cohésion sociale, car ni le gouvernement impérial ni le commandant en chef, à Québec, ne pouvaient être amenés à les considérer autrement que comme des troupes ordinaires. Les 12 compagnies proposées par Simcoe, dont un détachement de cavalerie et d’artificiers, se réduisirent à deux compagnies d’infanterie. Sa prétention à pouvoir leur donner leurs affectations sans l’approbation du commandant en chef fut en outre repoussée : lord Dorchester imposa finalement, en juin 1796, son droit de décider de leur emploi. Jusqu’à leur licenciement en 1802, les Queen’s Rangers continuèrent d’être grandement utiles au Haut-Canada, particulièrement comme constructeurs de routes.

D’une façon plus générale, Simcoe fut incapable de convaincre le gouvernement impérial de traiter sa province comme une fondation particulière, et non point comme une simple colonie. Sa recommandation visant à ce que le département des Affaires indiennes fait transféré de l’autorité du commandant en chef à celle du gouvernement civil du Haut-Canada fut acceptée plus tard ; à cette exception près, il échoua complètement dans ses tentatives pour échapper à l’autorité militaire de Dorchester. Ses efforts pour maintenir un commissariat distinct dans la province du Haut-Canada furent désavoués après que John McGill*, qu’il avait désigné à ce service, eut travaillé deux ans sans solde. On mit fin à son habitude de réquisitionner du matériel de l’armée pour des travaux civils, et la distribution de vivres aux colons pendant le dur hiver de 1795–1796 fut même arrêtée. La Trésorerie, dans sa lenteur, ne revint sur sa décision de poursuivre l’enquête sur les comptes de Simcoe qu’après sa mort. Les propositions qu’il fit siennes en vue d’obtenir du gouvernement impérial une aide qui eût permis de s’emparer, au profit du Haut-Canada, de la traite dans l’Ouest américain furent repoussées, quand on daigna y répondre. Il dut cesser de nommer des lieutenants de comté et ne fut pas autorisé à mettre sur pied des conseils municipaux, bien qu’il les présentât à la fois comme des agents de progrès économique et des institutions antidémocratiques. Ni le gouvernement impérial ni la chambre d’Assemblée du Haut-Canada ne partageaient son souci d’assurer air plus tôt, à même les fonds publics, une aide à l’ éducation. À son projet d’une université provinciale et d’écoles préparatoires à Kingston et à Newark, Whitehall opposa son veto : on le jugeait prématuré, sans compter qu’il coûterait annuellement £1 000. La chambre d’Assemblée, même si elle renouvela la demande d’aide faite par Simcoe au gouvernement impérial dans l’année qui suivit son départ, ne commença à subventionner les grammar schools qu’en 1807. Sa plus grande déception personnelle, du moins la plus grande après l’altération de ses plans relatifs aux Queen’s Rangers, lui vint du refus de subvenir entièrement aux besoins financiers de l’Église d’Angleterre dans le Haut-Canada. Dans son argumentation, il fit valoir à quel point l’Église pouvait contribuer au renforcement du conservatisme social et politique – ce qui ne l’empêchait pas d’être dévot, quoique d’une façon conventionnelle. La nomination de Jacob Mountain* comme évêque anglican du diocèse de Québec, en 1793, lui donna un nouvel espoir, qu’il perdit lorsqu’il apprit que l’Église devrait attendre jusqu’au jour – qu’il savait ne pas être prochain – où les réserves du clergé produiraient un revenu suffisant. Ce que Simcoe appelait une « aide équitable » pour sa province ne correspondait en rien aux £20 000 qui étaient allouées annuellement au Haut-Canada. Après quatre années de déceptions presque constantes, le sentiment d’être investi d’une mission fit place au sentiment d’avoir été injustement traité. Il gardait la conviction que ses plans avaient été amputés par l’indifférence du gouvernement de Londres, et il avertit les autorités de la nécessité d’accorder plus d’attention à son successeur : « l’absence de système et de continuité dans les lignes de conduite des gouvernements coloniaux est un mal très grave ».

Le fait que Simcoe eut presque tous ses différends avec des supérieurs géographiquement éloignés de lui n’était pas une question de hasard. À l’intérieur de la province, sa tâche principale était de tracer les grandes lignes du gouvernement civil, dont les particularités, souvent, n’intéressaient guère les colons. Il fut déçu de la condition sociale et du degré d’instruction des membres de la chambre d’Assemblée quand il les rencontra pour la première fois, mais, au cours des cinq sessions, leurs objectifs entrèrent rarement en conflit avec les siens. La plupart des projets de loi qui leur furent soumis, particulièrement à la première session, ne prêtaient aucunement à controverse : adoption des lois civiles anglaises et des jugements par jury, du système anglais des poids et mesures, des normes pour les permis de tenir taverne, et création dans chacun des quatre districts administratifs de prisons et de palais de justice. Tout au long du mandat de Simcoe, l’Assemblée ne rejeta que deux mesures auxquelles il tenait : l’imposition d’une taxe foncière et un projet de loi sur l’éducation. En mai 1793, l’Assemblée le força à se contenter d’une abolition graduelle – plutôt que l’abolition immédiate – de l’esclavage dans la province. L’année suivante, elle accepta, du reste sans cacher ses hésitations, la formation d’une cour du banc du roi. Deux fois, l’Assemblée lui tint tête en adoptant des mesures de sa propre initiative, qu’il voyait d’un mauvais oeil. Il dut admettre la légalisation des mariages célébrés par des magistrats, mais il insista pour qu’on y ajoutât la réserve suivante : la loi ne s’appliquerait pas quand il se trouverait cinq ministres anglicans dans le district et que l’un d’eux serait à moins de 18 milles du lieu de célébration du mariage. Il combattit avec succès les tentatives en vue d’instaurer des assemblées municipales électives, sur le modèle de celles de la Nouvelle-Angleterre. Un projet de loi de 1793 plaça l’élection des fonctionnaires des cantons sous l’autorité des juges de paix, lesquels étaient nommés par le lieutenant-gouverneur et restaient les détenteurs du pouvoir réel sur le plan local. Dans l’ensemble, Simcoe avait tout lieu d’exprimer chaque année sa satisfaction envers l’Assemblée.

Simcoe eut passablement plus de difficultés avec le Conseil législatif. Sa méfiance générale à l’égard des marchands et des spéculateurs trouvait matière à s’exercer contre quelques-uns des conseillers d’une manière directe et désagréable. Les conseillers étaient moins de dix, et encore y avait-il toujours des absents ; l’emphase avec laquelle il répondait aux critiques n’était donc point à son avantage. Au conseil, également, la rivalité croissante des intérêts régionaux s’exprimait plus ouvertement qu’à l’Assemblée. Dans la conception qu’il s’était d’abord faite de ce corps, il n’était pas sans accorder quelque poids au jugement indépendant des conseillers, mais, en pratique, il s’attendait à ce qu’il jouât un rôle auxiliaire par rapport à son gouvernement. Aussi, après trois sessions, fit-il en sorte de trouver un terrain d’entente avec les deux conseillers qui, à l’occasion, le critiquaient carrément : avec Robert Hamilton, de la région de Niagara, ce fut l’encouragement à donner au commerce de l’Ouest, et avec Richard Cartwright, de Kingston, la nécessité de conseils municipaux.

Dans le microcosme politique du Haut-Canada, l’accessibilité de Simcoe, sa bonne foi et son désir évident d’être agréable aux autres furent autant de qualités très utiles. Elles compensèrent son inexpérience du gouvernement civil et son incapacité d’acquérir l’art de la manœuvre et du compromis en politique. Jaloux de ses droits et du prestige que lui donnait son rang, il n’en était pas moins un homme chaleureux et sympathique, d’une extrême loyauté envers ses subordonnés. Même le juge en chef William Osgoode*, qui avait le mépris de l’avocat pour les esprits militaires, lui accorda une certaine affection. On ne peut pas dire que le gouvernement provincial correspondait à son idéal selon lequel il ne devrait y avoir « aucune sinécure, ni d’esprit ni de corps, dans toute la province ». Sous sa direction, cependant, le gouvernement savait à tout le moins où il allait et n’avait pas encore sérieusement été distrait de ses objectifs par des querelles internes. Toujours ambitieux, Simcoe identifia, pendant son séjour dans le Haut-Canada, le progrès de la province avec le sien. Et le zèle dont il fit preuve, s’il ne se propagea pas jusqu’à Whitehall, n’en était pas moins évident aux yeux de tous. Il se méfiait autant des marchands de Montréal qu’il doutait de la loyauté des Canadiens français, et il insistait autant sur les brillantes perspectives d’avenir et sur la fiabilité du Haut-Canada que sur la sotte parcimonie du gouvernement impérial. Comme lieutenant-gouverneur, on avait préféré Simcoe au candidat de Dorchester, sir John Johnson*, parce qu’il ne résidait pas dans la province ; mais celle-ci n’avait point parmi ses colons de plus fidèle défenseur et de plus dévoué partisan que Simcoe.

À dire vrai, Simcoe ne considérait pas le Haut-Canada tout entier comme sa province. Il se montra passablement indifférent à l’égard de la ligne principale des établissements loyalistes qui, à partir de Kingston, s’étendait vers l’est. Il ne visita guère ces établissements et n’eut pour eux aucun projet particulier. Tout tourné vers l’ouest de la province, il y voyageait régulièrement et s’intéressait surtout à ces endroits où la colonisation agricole n’était qu’à l’état de projet. York même, pourtant son propre choix, n’était dans ses plans qu’une capitale provisoire qui céderait bientôt la place à London. On ne l’autorisa pas à faire ce changement qu’un fonctionnaire anonyme, contrarié par cette perspective, qualifia de « projet insensé pour s’installer dans la brousse ». Il resta cependant convaincu que le transfert se ferait inévitablement, tôt ou tard. Dans sa pensée, c’était la péninsule sud-ouest qui pouvait se peupler le plus, grâce à l’immigration américaine, et devenir la plus prospère, grâce à la maîtrise du commerce dans l’Ouest américain. C’est là que reposait l’avenir économique de la province. Et l’importance future du Haut-Canada, sur le continent américain comme dans l’Empire, éveillait en lui un enthousiasme plus profond que ne le faisaient les origines loyalistes de la province.

L’enthousiasme de Simcoe n’était pas aussi naïf qu’il a parfois semblé. Celui-ci n’espérait pas, comme le pensait Richard Cartwright, ce loyaliste déçu, « mettre le pays, en deux ou trois ans, dans un état auquel il lui serait impossible de parvenir en cent ans ». Dans le domaine civil, sinon dans le domaine militaire, il était passionné par les projets à long terme et non par les affaires courantes. Il croyait, en effet, que l’élaboration de plans était l’aspect le plus important de sa tâche dans le Haut-Canada, les résultats concrets dussent-ils se faire attendre.

C’est dans son programme de construction de routes que ressort le plus clairement l’accent que Simcoe mettait sur cette façon de voir. Il ne s’intéressait pas aux chemins qui auraient desservi les colons déjà établis ; ceux-là, il les laissait, selon un usage peu efficace, aux autorités locales. Les chemins qui retenaient son attention avaient un caractère stratégique, tant du point de vue militaire que de l’ouverture de futurs établissements. Ce n’est qu’en 1799, grâce au prolongement de la route Danforth, que York devint le centre de son réseau. La rue Dundas, à la construction de laquelle commencèrent de travailler ses Queen’s Rangers en mai 1793, fut sa priorité. Cette rue courait de la baie de Burlington (port de Hamilton) jusqu’à la vallée de la rivière qu’il rebaptisa Thames, soit « de nulle part à nulle part » compte tenu des établissements existants, mais, dans l’esprit de Simcoe, de la tête de la navigation au futur centre de la province. Après l’achat de terres indiennes, deux ans plus tard, la route fut poussée en direction est jusqu’à York. Le rôle qu’il prévoyait pour cette ville, quand il commença d’en tracer les plans en août 1793, était celui-là même qu’allait jouer Kingston dans les faits : ville de garnison, arsenal et base navale. La rue Yonge, dont la moitié sud avait été construite par Berczy, fut finalement prolongée jusqu’à la rivière Holland par les Queen’s Rangers, en février 1796. Stratégiquement, elle devait donner accès aux lacs Supérieur, Huron et Michigan. On encouragea la colonisation le long de cette route, autant pour en assurer la sécurité que pour en garantir le peuplement. À l’est d’York, le plan de Simcoe en vue de l’établissement de voies de communication, stratégiques reposait sur la maîtrise du lac Ontario. Il déboucha sur des projets visant à la réforme de la marine provinciale plutôt que sur la construction d’autres routes.

Si on comptait à bon droit sur les Américains pour assurer l’avenir du Haut-Canada, ces derniers suscitaient néanmoins, dans l’immédiat, certains dangers auxquels il fallait faire face. Simcoe avait mis du temps à accepter le fait accompli de l’indépendance et de l’unité américaine, et il continuait de penser que les Américains représentaient, pour le Haut-Canada, une menace politique plus qu’une menace militaire. Son projet de loi de mai 1793 sur la milice, qui assujettissait les compagnies locales au service en dehors de leurs districts respectifs, résultait de l’annonce de l’état de guerre entre la Grande-Bretagne et la France. Mais, en fait, Simcoe était fort préoccupé de la nécessité de se défendre contre les États américains frontaliers.

À l’arrivée de Simcoe, les postes frontaliers situés e n territoire américain étaient toujours occupés par des garnisons britanniques, et la diplomatie britannique allait poursuivre, pendant quelque temps encore, un objectif chimérique, celui de la création d’un état indien tampon entre les États-Unis et les deux Canadas. À titre d’exécutant de cette politique, Simcoe s’efforça, comme il le fit du reste par la suite, & maintenir l’influence britannique sur les Indiens de la vallée de l’Ohio, tant pour tirer parti de leurs réclamations dans les négociations anglo-américaines que pour éviter leur rancune si on les eût abandonnés. Il entrava autant qu’il put la démarche des commissaires américains dans leur recherche d’un traité avec les Indiens, considérant comme un succès personnel tout échec de leur part. De concert avec Alexander McKee*, surintendant général adjoint des Affaires indiennes, il laissa espérer aux tribus de l’Ohio une aide britannique qui, en réalité, outrepassait ses instructions et ne tenait pas compte des changements éventuels dans les visées du gouvernement impérial. Son intérêt pour les Indiens vivant dans le Haut-Canada, et en particulier pour les Six-Nations, se bornait aux mêmes préoccupations militaires. Il obtint un certain succès dans ses pourparlers avec eux : sous son gouvernement, un achat de terres indiennes fut renégocié et quatre autres furent réglés avec moins de confusion que d’habitude. Mais il ne savait que penser des Indiens qui ne lui apportèrent aucun appui immédiat et qui ne voulurent pas déménager par la suite. D’où la méfiance qui se manifesta entre lui et Joseph Brant [Thayendanegea]. Pendant qu’il cherchait la voie à suivre, les troupes américaines vinrent imposer leur propre solution aux Indiens de l’Ohio, lors de la bataille de Fallen Timbers (près de Waterville, Ohio), en août 1794.

Vue du Haut-Canada, cette campagne américaine ressemblait à un projet d’invasion, d’autant plus que les garnisons avaient été renforcées aux frontières des États-Unis et que Simcoe avait reçu l’ordre de réoccuper un vieux fort frontalier. En fait, des négociations avaient déjà été entamées en vue de conclure le traité Jay, lequel amena l’abandon des postes frontaliers en novembre 1794, écartant ainsi tout danger immédiat. Mais la dépêche qui en donnait avis mit 11 mois à atteindre le Haut-Canada. Cette crise fut pour Simcoe l’occasion d’écrire un certain nombre de dépêches belliqueuses sur la façon dont il aurait fait face à l’invasion, lettres qu’il regretta plus tard, mais qui lui valurent une réputation exagérée d’antiaméricanisme. Cette crise vint aussi confirmer le besoin, sur lequel il insistait de plus en plus, de réorganiser la défense du Haut-Canada. Sur le plan militaire, Simcoe ne regretta pas la perte des postes frontaliers, que leur condition et leur conception même rendaient impossibles à défendre, selon lui. Ce dont on avait vraiment besoin, c’était d’une force navale sur le lac Ontario et de troupes suffisamment nombreuses, dans le Haut-Canada, pour défendre aussi bien cette province que celle du Bas-Canada. C’est ce qu’il demandait avec une ardeur renouvelée lorsque la névralgie et la goutte l’obligèrent à quitter la province en juillet 1796. Ayant obtenu un congé en Angleterre pour lui permettre de recouvrer la santé, il ne devait jamais retourner dans le Haut-Canada. Il démissionna de son poste au début de 1798.

Simcoe allait servir dix autres années, dans l’armée cette fois. Encore convalescent, il accepta le gouvernement de Saint-Domingue (île d’Haïti). C’était un poste difficile auquel des officiers en meilleure santé et plus prudents que lui avaient déjà renoncé. Cela lui permit toutefois de passer du grade local de major général (3 octobre 1794) à celui de lieutenant général (10 novembre 1796). Dans le cadre de la stratégie d’une guerre coloniale contre la France, qui avait été élaborée par Henry Dundas et qui faisait l’objet de maintes critiques, les Britanniques étaient intervenus dans cette île à l’invitation de planteurs royalistes français. Ils y avaient trouvé un état complexe de guerre raciale où les planteurs étaient sur le point d’être écrasés par des mulâtres affranchis et des esclaves rebelles, dont certains se soumettaient à l’autorité de la République française alors que d’autres avaient l’appui des Espagnols. La troupe britannique ne pouvait espérer remporter la victoire ; en neuf mois, Simcoe réussit cependant à ramener l’ordre dans le gouvernement, à freiner la corruption dans le système de ravitaillement militaire, à réorganiser les services médicaux, qui étaient impuissants à combattre la fièvre jaune, et à restaurer les ouvrages de défense des plantations royalistes, qui tombaient en ruine. Après seulement cinq mois de service réel, il dut quitter l’île au mois de juillet 1797 en raison de sa mauvaise santé. Le gouvernement britannique fut mécontent, en partie parce que l’entreprise n’avait pas eu, dans l’ensemble, un succès aussi facile qu’on l’avait escompté au départ, et en partie parce que Simcoe avait largement dépassé le budget strict qu’on lui avait alloué. Ce dernier était certes insuffisant, mais, en tout état de cause, Simcoe n’avait pas le tempérament pour se soumettre au contrôle ministériel particulièrement sévère qu’on appliquait aux Antilles. Refusant de tenter autre chose que de faire pat l’ennemi, faute de troupes fraîches, il persista à préparer des plans de conquête pour le cas où des renforts lui seraient donnés. Manifestement, ces renforts n’étaient pas disponibles, et sans eux l’échec n’était qu’une question de temps. Le seul geste raisonnable, comme le constata son successeur, eût été d’user de l’autorisation que lui avait déjà donnée le gouvernement de se retirer de l’île.

Tant que William Pitt fut premier ministre et Dundas secrétaire d’État à la Guerre, Simcoe n’obtint aucun autre poste de commandement. Après avoir échoué dans sa tentative de faire revivre son vieux projet d’un corps d’infanterie légère, il accepta le poste de commandant dans le district de Western, prenant ses quartiers à Exeter en décembre 1797. Pendant le court ministère de son compatriote du Devon, le magnat Henry Addington, il caressa l’espoir de faire sa rentrée à la chambre des Communes, de succéder à Prescott comme gouverneur du Bas-Canada et même d’être anobli. Tout cela tourna court, mais la protection des Addington lui valut finalement un geste de reconnaissance que le service n’aurait pu à lui seul lui procurer. En juillet 1806, le cabinet formé après la mort de Pitt nomma Simcoe commandant en chef de l’Inde. Détourné, de l’Inde pour commander une expédition de secours au Portugal, conjointement avec le duc de St Vincent, il tomba malade et fut ramené à Exeter pour y mourir.

Le séjour de John Graves Simcoe dans le Haut-Canada fut de courte durée, et il n’y a guère d’indications voulant que son grand intérêt pour cette province ait longtemps survécu à son départ. Au demeurant, il fut incapable de faire modifier la politique impériale relative aux colonies. Pourtant, il semble qu’aucun gouverneur avant lord Durham [Lambton*] – si l’on fait exception de Carleton durant son premier mandat à Québec – n’ait eu, sur une province canadienne, une influence comparable à celle de Simcoe dans le Haut-Canada. Sa politique de peuplement eut un effet déterminant sur le développement du Haut-Canada au cours de la génération suivante. Non seulement il sut définir le mélange de conservatisme, de loyauté et d’insistance sur le progrès économique qui allait caractériser la province après la guerre de 1812, mais il sut lui donner sa vitalité. Simcoe se révéla toujours le plus énergique des gouverneurs qui furent envoyés en Amérique du Nord britannique après la Révolution américaine. Il fut aussi celui qui exprima le mieux sa foi dans la destinée impériale sur ce continent et qui jugea avec le plus de sympathie les intérêts et les aspirations de ses habitants.

Des collections de papiers de John Graves Simcoe se trouvent aux AO, MS 517, et au Devon Record Office, 1038, avec des copies aux APC, MG 23, H1, 1 ; aux ANQ-Q, ZC22–1 ; à la Clements Library ; et aux AD, Vienne (Poitiers), Papiers Dundas. Ernest Alexander Cruikshank* a édité une sélection de transcriptions minutieuses qui parurent sous le titre de Corr. of Lieut. Governor Simcoe, qui contient toutes ses nombreuses dépêches provenant du Haut-Canada aussi bien que sa correspondance militaire. En plus de A journal of the operations of the Queen’s Rangers, from the end of the year 1777, ta the conclusion of the late American war (Exeter, Angl., [1787]), Simcoe publia Remarks on the travels of the Marquis de Chastellux, in North America (Londres, 1787) et Lieut.-General Simcoe, understanding that the translation of the Duke de Liancourt’s « Travels » had been much circulated, thinks it not improper to print an extract from a letter of his to the printer, Mr. Phillips [...] (Exeter, [1800]). Le journal de Mme Simcoe a été édité par John Ross Robertson* (Toronto, 1911) ; une version révisée parut en 1934 ; une réimpression de l’édition originale parut en 1973. Le journal fut également édité par Mary Quayle Innis (Toronto et New York, 1965). La biographie de Simcoe la plus complète est celle de W. R. Riddell, The life of John Graves Simcoe, first lieutenant-governor of the province of Upper Canada, 1792–96 (Toronto, [1926]). [s. r. m.]

S. R. Mealing, « John Graves Simcoe », Our living tradition, fourth series, R. L. McDougall, édit. (Toronto, 1962), 57–76.— Malcolm MacLeod, « Fortress Ontario or forlorn hope ? Simcoe and the defence of Upper Canada », CHR, 53 (1972) : 149–178.— S. R. Mealing, « The enthusiasms of John Graves Simcoe », SHC Rapport, 1958 : 50–62.— S. F. Wise, « The Indian diplomacy of John Graves Simcoe », SHC Rapport, 1953 : 36–44.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Stanley R. Mealing, « SIMCOE, JOHN GRAVES », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 mars 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/simcoe_john_graves_5F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/simcoe_john_graves_5F.html |

| Auteur de l'article: | Stanley R. Mealing |

| Titre de l'article: | SIMCOE, JOHN GRAVES |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 1983 |

| Date de consultation: | 28 mars 2025 |