Provenance : Lien

COOLEY, CHLOE, esclave noire ; circa 1793, Queenston, Haut-Canada.

On connaît Chloe Cooley pour un seul incident, survenu en 1793, qui mena à la confirmation de la légalité de l’institution de l’esclavage dans le Haut-Canada et qui mit également en branle son abolition progressive. Quelque temps avant mars 1793, le sergent Adam Vrooman, loyaliste habitant à Queenston, acheta Chloe Cooley à Benjamin Hardison, fermier et marchand du canton de Bertie (Fort Erie). Celle-ci aurait servi comme domestique chez les Hardison, puis chez les Vrooman. Son travail forcé consistait vraisemblablement à prendre soin des enfants de Vrooman et de sa femme, Margaret DePeyster Mattice. Chloe Cooley devait sans doute s’acquitter de nombreuses tâches à la résidence, dont le nettoyage, la cuisine, la lessive, le repassage, le barattage du beurre ainsi que la fabrication du savon et des chandelles. À la ferme, elle s’occupait probablement du bétail, des récoltes, de la traite des vaches et de la coupe du bois de chauffage.

Le 14 mars 1793, Chloe Cooley fut brutalement ligotée avec une corde, jetée dans un bateau et emmenée de l’autre côté de la rivière Niagara pour être vendue aux États-Unis. Vrooman avait engagé son frère Isaac et un fils de McGregory Van Every, également loyaliste, pour le seconder. Chloe Cooley tenta de résister physiquement aux trois hommes et hurla au secours, mais ses efforts restèrent vains. On ne sait pas ce qu’il advint d’elle ensuite.

Une semaine plus tard, Peter Martin*, loyaliste noir et vétéran de l’armée, et William Grisley, ouvrier blanc qui travaillait pour Vrooman, rapportèrent l’incident au Conseil exécutif. Les deux hommes avaient vu Chloe Cooley se débattre et crier. Grisley déclara que Vrooman lui avait fait part de son intention « de vendre sa servante noire à des gens aux États-Unis ». Trois des cinq membres du conseil assistaient à la séance : le lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe*, le juge en chef William Osgoode* et le haut fonctionnaire Peter Russell*. Alexander Grant* et James Baby* étaient absents. Le conseil était résolu à ce que ce type de violation de la paix ne puisse se reproduire dans l’avenir et chargea le procureur général John White de poursuivre Vrooman. White porta plainte contre ce dernier devant la Cour des sessions trimestrielles, à Newark (Niagara-on-the-Lake). Le 18 avril, Vrooman répondit dans une requête :

Votre requérant a été informé qu’une dénonciation avait été déposée contre lui auprès du procureur général au sujet des procédures de la vente de ladite femme noire ; votre requérant n’avait reçu aucune information concernant la liberté des esclaves dans cette province, à l’exception d’un rapport qui prévalait entre eux, et s’il a transgressé les lois de son pays en disposant d’un bien (acheté légalement à Benjamin Hardison) qu’il supposait naturellement être le sien, cela a été fait sans la connaissance de contrevenir à une loi en vigueur.

Vrooman expliqua ensuite que Chloe Cooley s’était auparavant comportée « de manière indisciplinée ». Il affirma qu’elle lui avait volé des biens, avait refusé de travailler à plusieurs reprises et avait fugué pendant de courtes périodes. Ces agissements ainsi que les rumeurs sur la possible abolition qui circulaient parmi les esclavagistes et les esclaves pourraient bien avoir motivé la décision de Vrooman de vendre Chloe Cooley, pour éviter de subir des pertes plus tard.

Vrooman n’avait pas tort lorsqu’il disait ne pas avoir commis de crime. Selon le droit britannique de la propriété, Chloe Cooley et les autres hommes, femmes et enfants noirs asservis dans la province étaient considérés comme des possessions des colons blancs qui les tenaient en esclavage. Ils n’étaient pas reconnus comme des personnes morales et n’avaient par conséquent aucun droit à défendre devant les tribunaux. Vrooman pouvait faire ce qu’il voulait de Chloe Cooley ; les accusations portées contre lui seraient abandonnées subséquemment.

Simcoe et White profitèrent de l’incident pour présenter, sans tarder, un projet de loi visant à abolir l’esclavage dans le Haut-Canada. Le 19 juin, White proposa un projet de loi devant la chambre d’Assemblée. Il se heurta à de l’opposition, car au moins 14 membres du gouvernement possédaient des esclaves noirs ou autochtones : François Baby*, James Baby, Joshua Booth*, Richard Cartwright*, Richard Duncan*, Alexander Grant, Robert Hamilton*, Ephraim Jones*, William Macomb, John McDonell*, Peter Russell, David William Smith*, Hazelton Spencer* et Peter Van Alstine.

On en vint à un compromis et l’Assemblée législative présenta An act to prevent the further introduction of slaves, and to limit the term of contracts for servitude within this province, qui obtint la sanction royale le 9 juillet. La loi visant à restreindre l’esclavage dans le Haut-Canada, comme on la désigna ensuite en français, n’affranchit aucun esclave. D’abord et avant tout, elle confirma et autorisa l’assujettissement à vie des personnes réduites en esclavage au moment de son entrée en vigueur. Deuxièmement, même si elle interdisait l’importation d’esclaves, elle permettait toujours leur vente et leur achat dans la colonie et de l’autre côté de la frontière. Troisièmement, la loi établissait les fondements d’une abolition progressive : les enfants de mères asservies naîtraient dans la servitude, mais seraient libérés à l’âge de 25 ans. Quatrièmement, la loi définissait les obligations des anciens propriétaires d’esclaves à l’égard de ceux et celles qu’ils avaient affranchis et les encourageait à les employer comme travailleurs sous contrat.

Le nombre d’esclaves noirs dans le Haut-Canada commença à diminuer dans les années 1810. Beaucoup de ceux qui avaient obtenu leur liberté conclurent des accords comme travailleurs salariés avec leurs anciens propriétaires ou avec d’autres colons. Seule une poignée d’individus étaient encore asservis lorsque le Parlement britannique abolit l’esclavage dans la plupart des colonies en 1834. Certains affranchis effectuèrent une transition vers la liberté avec grand succès, comme John Baker*.

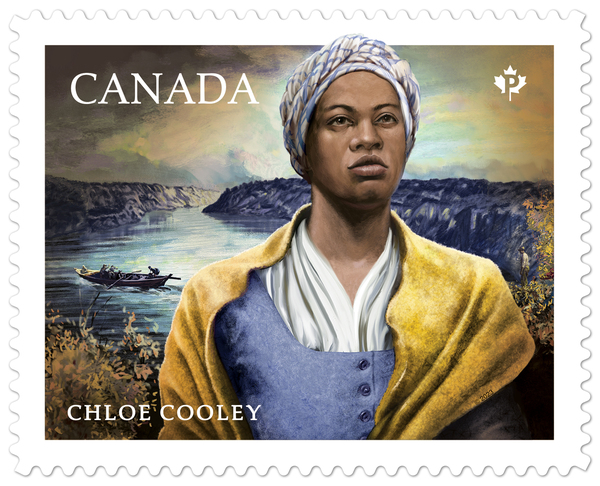

En tant que femme noire asservie dans le Haut-Canada, Chloe Cooley n’avait aucun droit. Même si on sait peu de chose d’elle, à l’exception de la description que fit Vrooman dans sa requête, elle laissa une marque indélébile dans l’histoire. Elle lutta contre sa condition forcée et le contrôle exercé par Vrooman. Sa résistance à son propriétaire et à sa situation contribua à la sanction d’une loi qui offrit aux personnes de descendance africaine un chemin vers la liberté, à laquelle elle n’avait pu elle-même aspirer. En 2007, la Fiducie du patrimoine ontarien érigea une plaque à Niagara-on-the-Lake pour lui rendre hommage. Quinze ans plus tard, le gouvernement fédéral accorda à Chloe Cooley le statut de personne d’importance historique nationale, et Postes Canada émit un timbre commémoratif en son honneur en 2023.

Bibliothèque et Arch. Canada (Ottawa), R10875-4-5 (Executive Council Office of the Province of Upper Canada fonds, land submissions), vol. 514, petition 8 (Adam Vrooman, 18 avril 1793 ; accessible à www.collectionscanada.gc.ca/microform-digitization/006003-119.01-e.php?q2=29&q3=2646&sqn=1092&tt=1265&PHPSESSID=lb645d1csk2aseg41dmk5na8m0) ; R10875-18-5 (Executive Council Office of the Province of Upper Canada fonds, […], land and state book A), testimonies of Peter Martin and William Grisley, 21 mars 1793 (accessible à heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_c100, image 947).— PAO, F 46 (Peter Russell fonds).— Toronto Reference Library, Special Coll. & Rare Books, L 21 (Elizabeth Russell papers).— Upper Canada Gazette (Toronto), 19 août 1795 ; 20 déc. 1800 ; 18 janv. 1802 ; 2 sept. 1803 ; 15, 19 févr. 1806.— The correspondence of the Honourable Peter Russell : with allied documents relating to his administration of the government of Upper Canada during the official term of Lieut.-Governor J. G. Simcoe, while on leave of absence, E. A. Cruikshank et A. F. Hunter, édit. (3 vol., Toronto, 1932–1936).— Natasha Henry-Dixon, « One too many : the enslavement of Black people in Upper Canada, 1760–1834 » (thèse de ph.d., York Univ., Toronto, 2023).— J. K. Johnson, Becoming prominent : regional leadership in Upper Canada, 1791–1841 (Kingston, Ontario, et Montréal, 1989).— C. A. Nelson, Slavery, geography and empire in nineteenth-century marine landscapes of Montreal and Jamaica (Londres et Montréal, 2016).— The statutes of the province of Upper Canada […] (Kingston, 1831).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Natasha Henry-Dixon, « COOLEY, CHLOE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 13 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/cooley_chloe_4F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/cooley_chloe_4F.html |

| Auteur de l'article: | Natasha Henry-Dixon |

| Titre de l'article: | COOLEY, CHLOE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 2025 |

| Date de consultation: | 13 avr. 2025 |