Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

ARNOLD, BENEDICT, officier et marchand, né le 14 janvier 1741/1742 à Norwich, Connecticut, fils de Benedict Arnold, marchand, et de Hannah King, née Waterman ; le 22 février 1767, il épousa Margaret Mansfield, de New Haven, Connecticut, et ils eurent trois fils, puis le 8 avril 1779, Margaret (Peggy) Shippen, de Philadelphie, et ils eurent quatre fils et une fille ; décédé le 14 juin 1801 à Londres.

L’infamie qui est restée attachée au nom de Benedict Arnold, dans la mémoire des Américains, a rejeté dans l’ombre la vie remarquable de cet homme qui fut, après George Washington, le plus compétent des généraux de l’armée continentale. Né au sein d’une famille ancienne et distinguée de la Nouvelle-Angleterre – un ancêtre du même nom avait été gouverneur du Rhode Island au siècle précédent –, Arnold vit son père, naguère prospère, se consoler de faillites commerciales en buvant de plus en plus. Garçon plein de courage et remuant, il devint apprenti apothicaire sous la direction de deux cousins de sa mère, mais, en 1758, il s’enfuit de la maison pour s’enrôler dans une compagnie de la colonie de New York, qui participait à la guerre de Sept Ans. Bientôt ramené à la demande de sa mère, il s’enrôla de nouveau au début de 1760 et servit au nord de la colonie de New York. À la fin des hostilités, il retourna à Norwich pour y trouver sa famille sur le bord de la ruine par suite de l’ivrognerie de son père. Reprenant son apprentissage comme apothicaire, il demeura à Norwich jusqu’à la mort de son père, en 1761. Il alla dès lors se fixer à New Haven où, en plus d’exploiter une boutique d’apothicaire, il mit sur pied une entreprise commerciale. Pendant les années qui précédèrent la Révolution américaine, il voyagea le long de la côte américaine et aux Antilles, trafiquant du bois et des chevaux contre des produits manufacturés européens, de la mélasse, du sucre et du rhum. Il fit aussi plusieurs voyages dans la province de Québec, où il fut bien connu comme jockey.

Quand éclata la révolution en 1775, Arnold éprouva un vif désir de défendre les libertés coloniales contre ce qu’il considérait comme les mesures oppressives du gouvernement britannique. Il réagit à la nouvelle de la bataille de Lexington, au Massachusetts, en avril, en appelant sous les armes sa compagnie locale de milice – dont il avait été nommé capitaine quelques mois plus tôt – et en se rendant à Cambridge pour offrir ses services aux patriotes. Il proposa au comité de sécurité du Massachusetts de lancer une attaque contre le fort Ticonderoga (près de Ticonderoga, New York) sur le lac Champlain, en faisant valoir que « la place ne pourrait tenir une heure contre un vigoureux assaut ». Persuadé par Arnold qu’une attaque réussie contre ce fort servirait les deux objectifs qui consistaient à s’emparer de poudre à canon et de pièces d’artillerie dont on avait un extrême besoin, de même qu’à empêcher une avance des Britanniques le long du lac et de la route de l’Hudson, le comité accepta sa proposition, lui donna une commission de colonel et l’autorisa à lever 400 hommes en vue de l’expédition. Arnold partit immédiatement pour le nord de la colonie de New York, laissant à ses subordonnés le soin du recrutement.

Malgré l’atteinte de ses objectifs, la campagne contre les positions britanniques du lac Champlain ressemblait à une scène d’opéra-comique. À son arrivée à Castleton, au Vermont, le 9 mai, il rencontra Ethan Allen et un groupe de ses Green Mountain Boys. Choqué d’apprendre que ces « sauvages » se dirigeaient également sur le fort Ticonderoga, lancés dans une opération qu’avait sanctionnée le Connecticut, Arnold insista pour qu’Allen et ses hommes fussent placés sous son commandement. Après maintes querelles, on en vint à un compromis par lequel Allen et Arnold convinrent de partager le commandement de l’expédition, avec l’entente qu’Arnold deviendrait peu à peu la seule autorité lorsque ses recrues commenceraient d’arriver. Les deux rivaux, dirigeant une petite bande de quelque 100 hommes, partirent alors pour le fort Ticonderoga. Une fois à destination, tôt le matin du 10 mai, au moment où la garnison était encore profondément endormie, Allen et Arnold entrèrent simplement dans le fort et, sans avoir tiré un coup de feu, ils reçurent sa capitulation.

Immédiatement après la prise du fort, de petits partis, envoyés par Arnold et Allen, obtinrent, de nouveau sans résistance, la reddition de Crown Point et du fort George (Lake George). Dès lors, toutefois, les deux chefs furent une fois de plus à couteaux tirés, en partie à cause des tentatives renouvelées d’Arnold pour prendre seul le commandement, et en partie à cause de ses efforts pour mettre fin au pillage de la part des hommes d’Allen. Le point tournant de cette dispute survint le 18 mai, jour où Arnold et un certain nombre de ses recrues du Massachusetts menèrent un raid contre le fort Saint-Jean, sur le Richelieu (Québec). Sur le chemin du retour au fort Ticonderoga, Arnold rencontra Allen, qui se dirigeait sur le fort pour y mener, à son tour, un raid. Contrairement à Arnold, Allen dut cependant battre en retraite à l’arrivée de troupes britanniques venant de Montréal. À la suite de cet épisode peu glorieux, Allen, dont les effectifs diminuaient rapidement, laissa le commandement à Arnold. Peu après, une troupe de 1 000 hommes venant du Connecticut, sous le commandement du colonel Benjamin Hinman, vint renforcer la garnison du fort Ticonderoga ; comme on pouvait le prévoir, il s’ensuivit alors une querelle entre Hinman et Arnold pour savoir qui commanderait. Exaspérées par toute cette affaire, les autorités du Massachusetts envoyèrent un comité dans la région, avec instructions de transmettre le commandement à Hinman et d’enquêter sur « l’esprit, la compétence et la conduite » d’Arnold. La réponse de ce dernier ne se fit pas attendre. Déclarant qu’« il ne céderait le premier rang à quiconque » et que les instructions du comité étaient « une censure tout à fait ignoble contre lui-même et le corps d’armée qu’il command[ait] », il résigna sa commission le 24 juin et rentra au Massachusetts quelques semaines plus tard.

Une autre occasion de servir la cause coloniale ne tarda pas à se présenter. En juin 1775, pendant qu’il séjournait encore au lac Champlain, Arnold se rendit dans la province de Québec pour évaluer la puissance des ouvrages de défense britanniques. À son retour, il informa le Congrès qu’une armée de 2 000 hommes pouvait envahir avec succès la colonie et que, selon un ami montréalais, « des Canadiens en grand nombre [... étaient] déterminés à se joindre à [eux] dès qu’[ils] paraîtr[aient] dans le pays avec une force quelconque pour les appuyer ». Ce rapport et d’autres semblables, provenant de sympathisants et d’agents vivant dans la province de Québec, ne restèrent point lettre morte. Le Congrès, qui s’était précédemment opposé à des propositions visant à envahir la province de Québec, se convainquit dès lors qu’une telle invasion porterait un dur coup à la position des Britanniques en Amérique du Nord et que, par la même occasion, elle déjouerait toute tentative de la part de l’ennemi d’effectuer une descente sur l’Hudson. Aussi, le 27 juin, le major général Philip John Schuyler, commandant des troupes dans le nord de la colonie de New York, reçut l’ordre de pénétrer dans la province de Québec par la voie du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Plus tard, au cours du même été, au moment où l’armée de Schuyler se préparait à partir, Arnold reçut de George Washington l’ordre de mener une autre expédition le long des rivières Kennebec et Dead (Maine), puis le long de la rivière Chaudière, jusqu’à Québec, dont il devait tenter de s’emparer par surprise.

La fameuse marche d’Arnold sur Québec pourrait être plus correctement qualifiée d’opération de nage à travers le Maine. Le 19 septembre, une armée de quelque 1 100 hommes s’embarqua dans des navires de transport, à Newburyport, au Massachusetts, pour se rendre à l’embouchure de la Kennebec. Ayant atteint cette rivière le lendemain, la petite flotte fit ensuite voile vers le fort Western (Augusta, Maine), où un habitant de l’endroit avait construit 200 embarcations en vue de l’expédition. Arnold jugea que celles-ci avaient été « mal, très mal construites », et un de ses officiers les décrivit comme « guère meilleures que des radeaux ordinaires ». À la fin de septembre, commença le long voyage de remontée de la Kennebec. Au moment où les soldats atteignirent les chutes Norridgewock, au début d’octobre, beaucoup d’embarcations n’étaient « plus que des épaves » et une grande partie des provisions avait été endommagée. Le 20 octobre, on avait traversé la Great Carrying Place, entre la Kennebec et la rivière Dead, mais les hommes eurent alors à lutter contre une violente tempête et de grandes inondations, et une partie de la troupe rebroussa chemin. Vers la fin du mois, les autres, si affamés qu’ils s’étaient nourris de chiens, de chandelles et de chaussures, atteignirent la Chaudière. Un certain nombre d’embarcations furent bientôt perdues dans cette rivière aux eaux tumultueuses et parsemées de rochers ; les hommes persévérèrent néanmoins et, le 30 octobre, ils atteignirent la rivière Famine, où ils aperçurent de nouveau des signes de civilisation. Pendant la semaine suivante, l’armée d’Arnold, alors réduite à moins de 700 hommes, avança péniblement mais fermement, pour atteindre Sainte-Marie le 6 novembre et Pointe-Lévy (Lauzon et Lévis), juste en face de Québec, deux jours plus tard. Abner Stocking, un des nombreux troupiers qui avaient d’une manière ou d’une autre trouvé le temps d’écrire un journal de voyage, nota qu’à leur arrivée à Québec les hommes avaient leurs vêtements à ce point « réduits en pièces par les broussailles [qu’ils paraissaient] couverts de guenilles ». Et il ajoutait : « peu d’entre nous avaient des chaussures, sinon des mocassins faits de peaux vertes – nombre d’entre nous [étaient] sans chapeau – et [nous avions] la barbe longue et le visage pâle et émacié. Je pensais que nous ressemblions beaucoup à ces animaux qui vivent en Nouvelle-Espagne et qu’on appelle orangs-outans. » Mais, grâce en grande partie à la détermination et au leadership entraînant d’Arnold, le but du voyage était atteint. Dans une lettre écrite à la fin de novembre, Arnold affirma que cette marche resterait « sans exemple dans l’histoire ».

Bien que ses troupes fussent en lambeaux, Arnold était persuadé de la chute inévitable de Québec. Sa confiance était en partie fondée, puisque le gouverneur Guy Carleton et la plus grande partie des troupes régulières de la garnison de Québec avaient quitté la ville pour aller à la rencontre de l’armée américaine qui avançait en provenance du Sud. Mais de forts vents empêchèrent Arnold de traverser le Saint-Laurent avant la nuit du 13 novembre, et, entre-temps, un détachement des Royal Highland Emigrants, sous le commandement d’Allan Maclean*, était retourné à Québec pour renforcer la garnison. Aucunement ébranlé, Arnold mit ses troupes en quartier dans des bâtiments de ferme appartenant au lieutenant-colonel Henry Caldwell, commandant de la milice britannique de Québec. Au cours des quelques jours qui suivirent, selon ce qu’Arnold rapporta à Washington, l’armée américaine « s’approcha plusieurs fois à proximité des murs, dans l’espoir de provoquer une sortie de [l’ennemi], mais sans résultat ». À deux reprises, un officier portant un drapeau blanc fut envoyé vers la ville, porteur d’une lettre exigeant une capitulation immédiate, mais chaque fois cet officier fut la cible des fusils ennemis dès qu’il approchait des murs – ce qu’Arnold dénonça comme « un manquement à l’humanité et aux lois des nations ». Le 18, Arnold fit l’inspection de ses provisions d’armes et de munitions ; à sa grande surprise, il découvrit qu’un grand nombre de cartouches étaient inutilisables et qu’il n’y avait pas plus de cinq livres de munitions par homme. Apprenant que Maclean projetait de passer à l’attaque, et cela à un moment où beaucoup d’Américains étaient « invalides, presque nus et manquaient de toutes choses qui eussent assuré leur confort », Arnold décida de se retirer à Pointe-aux-Trembles (Neuville), à quelque 20 milles à l’ouest de Québec. Là, il projeta d’attendre des renforts venant du Sud, avant d’entreprendre quelque autre action.

À l’intérieur même de Québec, la nécessité de contrer le manque de loyauté de la population était un problème aussi sérieux que de se garder d’une attaque ennemie. Déçus de l’Acte de Québec de 1774, les marchands anglophones de la colonie étaient enclins à sympathiser avec la cause américaine, et les Canadiens, que l’acte avait voulu satisfaire, faisaient preuve d’une bien tiède loyauté. Quand Carleton, passant inaperçu devant les forces américaines, revint à Québec le 19 novembre, il critiqua « l’aveugle perversité de ce peuple, qui contrecarr[ait] toutes ses intentions paternelles pour sa propre protection, ses intérêts et son bonheur, par une défection sans précédent, sans même avoir la moindre raison de se plaindre ». Quant à la ville de Québec, Carleton craignait que son sort, à cause des « nombreux ennemis de l’intérieur », ne fût « extrêmement douteux, pour ne rien dire de plus ». Pour éliminer ce qu’on appellerait aujourd’hui une cinquième colonne, il publia une proclamation ordonnant à ceux qui refuseraient d’assumer leur service au sein de la milice de « quitter la ville dans les quatre jours ».

Dans le camp américain, la situation s’améliora quelque peu lors de l’arrivée, le 3 décembre, de Richard Montgomery*, qui avait remplacé Schuyler à titre de commandant de l’autre armée d’invasion. Au cours des deux mois précédents, Montgomery avait réalisé tout ce qu’on attendait de lui, en s’emparant successivement du fort Chambly, du fort St Johns, de Montréal et de Sorel. Pourtant tout n’avait pas été pour le mieux. À la tête d’une armée qui avait été réduite de 2 000 à 800 hommes, par suite de l’expiration des contrats d’enrôlement, Montgomery avait dû se rendre à Québec avec 300 soldats seulement, le reste étant resté à l’arrière, en garnison à Montréal. Tout cela fit que Montgomery et Arnold ne purent rassembler, compte tenu de l’apport de 200 volontaires canadiens, qu’une armée de 1 200 hommes ; or, à la fin de novembre, Québec était défendu par une armée d’à peu près 1 800 hommes. De concert, Arnold et Montgomery – c’est ce dernier qui commandait – conduisirent leurs troupes de Pointe-aux-Trembles à Québec, le 4 décembre. Prenant position près de la ville, Montgomery envoya une requête à Carleton, le pressant de se rendre. Comme il était à prévoir, on ne tint aucun compte de ces ouvertures. Confiant, Arnold informa Washington que l’armée américaine « fai[sait] tous les préparatifs possibles pour attaquer la ville, laquelle a[vait] une garnison misérable et bigarrée, faite de marins, de soldats de la marine et d’habitants mal disposés ; les murs [étaient] en fort mauvais état et ne [pouvaient] tenir longtemps ».

Plusieurs facteurs jouaient contre un siège prolongé de Québec : une épidémie de petite vérole exerçait des ravages dans les rangs américains ; l’engagement des troupes d’Arnold venait à échéance le 31 décembre ; les effectifs trop peu nombreux des Américains rendaient invraisemblable, à première vue, le maintien d’un blocus efficace de la ville ; et, plus grave encore, des renforts britanniques arriveraient sans aucun doute dès que le dégel printanier ouvrirait le Saint-Laurent à la navigation. Toutes ces considérations persuadèrent Montgomery que son armée devait fondre sur Québec aussitôt que possible, et un conseil de guerre tenu le 16 décembre adopta précisément cette façon de voir. Le plan original était fondé sur des attaques simultanées contre la haute et la basse ville, mais on décida bientôt, après que quelques Américains eurent déserté et passé du côté ennemi, d’abandonner ce plan en faveur de deux attaques simultanées contre la basse ville. Selon cette nouvelle stratégie, des combats de diversion seraient menés contre la haute ville, pendant que Montgomery et Arnold marcheraient sur la basse ville, à partir du cap Diamant et du faubourg Saint-Roch respectivement. Une fois que les deux corps d’armée auraient fait leur jonction, ils tenteraient de s’ouvrir un chemin vers la haute ville, en empruntant la rue de la Montagne. Ou, au contraire – ce qui serait de loin le plus souhaitable du point de vue américain –, la présence des troupes ennemies à l’intérieur de la ville amènerait Carleton à sortir de ses puissantes fortifications de la haute ville pour se battre dans les rues de la basse ville.

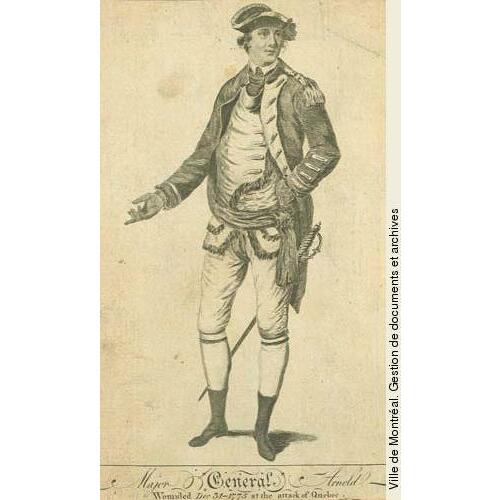

On avait projeté d’attaquer Québec par la première nuit de tempête, mais le temps clair des deux semaines suivantes empêcha les Américains de passer à l’action. Finalement, dans la nuit du 30 au 31 décembre 1775, une aveuglante tempête de neige leur fournit l’occasion attendue. À la tête d’environ 200 hommes, Montgomery marcha du cap Diamant à Près-de-Ville, pendant qu’Arnold, avec 600 hommes, marcha de Saint-Roch à la rue du Sault-au-Matelot. La suite ne peut être décrite que comme une déroute totale de l’armée américaine. Grâce aux renseignements fournis par des déserteurs, les défenseurs de Québec avaient appris depuis quelque temps les intentions des Américains ; aussi firent-ils une sortie en force quand ils virent l’ennemi s’avancer. À Près-de-Ville, un corps de marins britanniques et de miliciens canadiens, dont John Coffin, surprirent les troupes de Montgomery, tuant plusieurs Américains, dont Montgomery lui-même, et forçant les envahisseurs à battre en retraite. La division d’Arnold n’eut pas plus de succès. Après avoir passé devant la porte du Palais, où ils subirent le feu des marins qui avaient pris position sur les hauteurs, les Américains avancèrent jusqu’à une batterie. Là, Arnold fut blessé à une jambe, et Daniel Morgan prit le commandement. Pendant qu’Arnold, qui pressait ses hommes d’aller de l’avant, était transporté à l’Hôpital Général, Morgan, poursuivant le combat, réussit à franchir la batterie et à entrer dans la basse ville. La dissension éclata alors parmi les officiers américains au sujet de ce qu’il fallait faire : Morgan favorisait une avance immédiate, et d’autres officiers ne voulaient pas bouger tant que Montgomery n’arriverait pas avec des renforts. Morgan finit par l’emporter, et l’attaque fut reprise. Mais à ce moment, les défenseurs avaient repoussé les Américains à Près-de-Ville et purent concentrer leurs forces à l’autre extrémité de la basse ville. Après avoir rencontré une deuxième barricade, défendue par des hommes aux ordres de Caldwell et de John Nairne, les soldats de Morgan décidèrent de battre en retraite, mais un corps d’armée les attaqua par derrière et les força à se rendre. Comme le dit Carleton, les Américains avaient été « complètement vaincus [...] pour ainsi dire pris au piège ». Les pertes des rebelles se situèrent entre 60 et 100 morts et blessés, et quelque 400 soldats furent faits prisonniers ; les défenseurs de Québec ne perdirent que 20 hommes environ.

Heureusement pour les Américains, Carleton était un commandant trop prudent pour pousser son avantage et attaquer les positions américaines en dehors de Québec. Quant à Arnold, il n’était que trop conscient de la position vulnérable de son armée. Bien qu’il se targuât de n’avoir « aucune intention de quitter cette ville [Québec] avant d’y être entré en triomphe », il informa le général de brigade David Wooster, commandant américain à Montréal, que les troupes de Québec étaient dans un « état [trop] misérable » pour soutenir une contre-attaque. Cette situation n’allait guère changer dans les mois suivants. À la fin de janvier et au début de février 1776, environ 200 soldats arrivèrent de Montréal ; en avril, 1 700 autres avaient traversé la frontière et pénétré dans la province de Québec. Mais, à cause des désertions et de l’expiration des contrats d’enrôlement, les effectifs totaux de l’armée d’Arnold restèrent en deçà de 2 000 hommes, dont la moitié seulement étaient aptes au service. Avec des forces aussi minimes, une seconde attaque contre Québec était hors de question. Arnold lui-même avait avisé le Congrès, le 11 janvier, qu’au moins 3 000 hommes supplémentaires seraient nécessaires pour un siège, ou 5 000 pour un assaut. Or, d’une façon surprenante, même avec la pitoyable petite armée qu’il commandait, Arnold continua de bombarder la ville et, simultanément, coupa les communications entre la garnison et les campagnes environnantes. Il faut croire que les dommages causés par les canons américains furent infimes, mais le blocus fut, à tous égards, un succès. En mars, Carleton, inquiet, informait le gouvernement métropolitain que le bois de chauffage « manquait beaucoup », que les vivres étaient rares et que certaines personnes de la ville étaient dans « une grande détresse ».

En reconnaissance de ses services durant l’attaque de Québec, le Congrès avait nommé Arnold général de brigade le 10 janvier 1776. Au mois d’avril suivant, Wooster assuma le commandement à Québec, et Arnold fut muté à Montréal. Un peu plus d’un mois après, des renforts britanniques, sous le commandement de Charles Douglas*, atteignirent Québec, et les troupes américaines, alors dirigées par le major Général John Thomas, se replièrent en hâte sur Sorel. À Montréal, entre-temps, Arnold avait plus que son lot de problèmes. Le 29 avril, trois commissaires du Congrès, Charles Carroll, Samuel Chase et Benjamin Franklin, arrivèrent avec l’ordre de gagner l’appui de la population canadienne. Dès le début, c’était une tâche sans espoir. Après la débâcle du 31 décembre, les Canadiens étaient devenus notablement moins enthousiastes à l’égard de l’invasion ; au cours des quelques mois qui suivirent, leur attitude se mua en une hostilité ouverte, tandis que l’armée américaine commençait à réquisitionner des ravitaillements et à insister pour utiliser de la monnaie de papier. La situation était particulièrement mauvaise à Montréal, car Wooster avait mené une croisade inepte pour intimider le peuple en fermant les « Maisons du culte » et en arrêtant un certain nombre de Canadiens en vue, qu’il croyait partisans des Britanniques. Le colonel Moses Hazen nota les résultats de cette politique et fit observer que la paysannerie canadienne, dans la région de Montréal, « attend[ait] une occasion de se rallier aux ennemis [des Américains] », pendant que la « meilleure partie du peuple [...] désirerait [leur] voir couper la gorge et serait peut-être prête à y mettre la main ». Les commissaires du Congrès tentèrent de corriger la situation en cultivant la bonne volonté de la noblesse et du clergé, puis en fondant une imprimerie pour diffuser le message américain [V. Fleury Mesplet*], mais leurs efforts furent vains – comme ceux d’Arnold lui-même. Au début, Arnold avait adopté une attitude indulgente envers les Canadiens, relâchant les personnes que Wooster avait emprisonnées et respectant le droit à la propriété chaque fois que cela était possible. Mais lui aussi abandonna bientôt tout espoir de gagner la population locale à la cause américaine. Faisant valoir que les Canadiens devaient être « réprimés, étant convaincu qu’ils [étaient] en général [leurs] ennemis implacables », Arnold obtint des commissaires l’autorisation de saisir leurs biens et de les payer en monnaie de papier. Advenant le cas où ses troupes auraient à évacuer Montréal et qu’elles en fussent empêchées par le peuple, Arnold avait l’intention d’incendier la ville.

Arnold avait également d’autres problèmes. Le 19 mai, la garnison américaine des Cèdres, poste situé à l’ouest de Montréal, entre les lacs Saint-François et Saint-Louis, se rendit à une troupe d’Indiens, de Canadiens et de soldats réguliers de l’armée britannique, sous les ordres du capitaine George Forster, commandant du fort Oswegatchie (Ogdensburg, New York). Le lendemain, une bande d’Indiens et de Canadiens, ces derniers sous la conduite de Jean-Baptiste-Jérémie Testard de Montigny, s’empara d’un détachement américain qu’Arnold avait envoyé en renfort aux Cèdres. Avec ses prisonniers à la suite, Forster entreprit de marcher sur Montréal, mais il fut forcé de battre en retraite quand il apprit qu’Arnold et 600 hommes de troupe s’étaient retranchés à Lachine. Partant à la poursuite de l’ennemi, Arnold se rendit à la vue de ce dernier, tout juste à l’extérieur de Vaudreuil. Là, il découvrit non seulement que les officiers américains en captivité avaient négocié un échange de prisonniers avec les Britanniques, mais aussi que, d’après les clauses de cette « convention », les Américains libérés se voyaient interdire de reprendre les armes – restriction qui ne devait pas s’appliquer du côté britannique. Point plus irritant encore, lorsque Arnold fit savoir qu’il punirait sévèrement les Indiens s’ils refusaient de rendre leurs prisonniers, ceux-ci rétorquèrent que, dans l’éventualité d’une attaque américaine, « ils tueraient immédiatement tous les prisonniers, et ne feraient quartier à quiconque tomberait entre leurs mains par la suite ». Acculé au mur, Arnold accepta de signer la convention relative à l’échange des prisonniers, à la condition, acceptée par Forster, que la clause concernant le service militaire des soldats relâchés fût supprimée. Il partit ensuite pour Montréal, pendant que Forster s’en retournait à Oswegatchie.

La situation de l’armée américaine était dès lors désespérée. « Négligés par le Congrès [...], écrivait Arnold dans une lettre du 31 mai, aux prises avec la petite vérole, avec un manque de généraux et de discipline dans notre armée, qu’on pourrait plutôt appeler une grange cohue [...] notre crédit et notre réputation perdus, de même qu’une grande partie du pays ; et un puissant ennemi étranger avançant contre nous – ce sont là de si nombreuses difficultés que nous ne pouvons les surmonter. » À ce moment-là, un renfort de plus de 5 000 hommes était arrivé, sous le commandement du général de brigade John Sullivan, mais c’était trop peu et trop tard. Quelque temps après que Sullivan eut atteint Sorel et qu’il y eut assumé le commandement de l’armée américaine, quelque 10 000 soldats réguliers, tant britanniques qu’allemands, commencèrent leur marche en direction sud, sous le commandement de Carleton. Décidé à lancer une contre-offensive, Sullivan envoya 2 200 soldats contre Trois-Rivières, qu’on croyait défendu par seulement 800 réguliers et Canadiens ; mais, à leur arrivée dans cette ville, les Américains découvrirent que la garnison y avait été renforcée de 7 000 soldats de l’armée de Carleton. Une courte bataille s’ensuivit, au cours de laquelle les Américains furent battus à plate couture, perdant plus de 200 hommes faits prisonniers, et environ 50 tués ou blessés. Quand Arnold entendit dire que Sullivan voulait rester à Sorel jusqu’à ce que les Britanniques fussent devant lui, il pressa son supérieur de reconsidérer sa décision : « Je suis fortement d’avis que nous devons assurer notre retraite sans perdre une minute [...] Quittons [la province de Québec] et gagnons notre pays avant qu’il ne soit trop tard. » Après avoir quelque peu hésité, Sullivan se rendit à l’avis d’Arnold et se retira de Sorel le 14 juin. Un jour ou deux plus tard, Arnold évacuait Montréal en apprenant qu’une flotte britannique commandée par Carleton approchait de la ville. Le 17, Sullivan et Arnold étaient tous deux au fort Saint-Jean. Ayant les Britanniques sur leurs talons, les deux officiers décidèrent de se replier sur Crown Point. D’une façon caractéristique, Arnold resta sur place jusqu’au tout dernier moment. Après que toutes les troupes furent parties, Arnold et un aide, le capitaine James Wilkinson, sautèrent à cheval pour reconnaître les positions britanniques. Quand ils eurent repéré les soldats de John Burgoyne*, ils retournèrent en hâte au fort Saint-Jean, abattirent leurs chevaux et montèrent dans la dernière embarcation qui restait. L’insistance d’Arnold à vouloir pousser lui-même l’embarcation à l’eau amena Wilkinson à faire un commentaire concis sur la détermination de son général comme étant « le dernier homme à quitter le rivage ennemi ».

Ainsi prit fin la bataille américaine pour la « quatorzième colonie ». En étudiant l’invasion, les historiens américains se sont surtout arrêtés à des questions de détail : une armée trop peu nombreuse, les ravages de la petite vérole, le refus des Canadiens de prendre fait et cause pour la révolution. On n’a point tenu compte d’une question beaucoup plus importante : l’idée vague qu’on avait de l’ensemble de cette campagne. L’objectif général était clair dès le début. La campagne avait été conçue pour ébranler la position des Britanniques en Amérique du Nord et pour bloquer toute tentative britannique de se servir de Québec comme base de départ pour envahir les Treize Colonies. Mais les chefs de file au Congrès et dans l’armée n’avaient jamais évalué les problèmes qu’aurait à affronter une armée américaine dans la province de Québec. Les prédictions ayant trait à la réaction de la population locale furent toujours follement optimistes. De plus, les résultats d’une contre-offensive britannique anticipée ne furent jamais sérieusement évalués. Si leur armée avait été plus nombreuse et mieux ravitaillée, les Américains auraient pu se comporter plus efficacement qu’ils ne le firent contre Burgoyne et Carleton ; mais, en définitive, les forces britanniques, supérieures, l’auraient emporté. Tout ce à quoi aboutit cette campagne – et peut-être ne devrait-on pas en sous-estimer l’importance – fut de donner aux Treize Colonies le temps de respirer librement avant que la Grande-Bretagne ne lançât une attaque contre elles, à partir du Nord.

Arnold n’eut pas le temps de remâcher les fautes du passé. Immédiatement après que les Américains eurent été repoussés au delà de la frontière, Carleton chercha à reprendre la maîtrise du lac Champlain. Pour réaliser cet objectif, il donna ordre à Charles Douglas et à d’autres officiers de marine de diriger la construction d’une flotte au fort Saint-Jean. Du côté américain, le major général Horatio Gates confia à Arnold la tâche de construire, sur le lac Champlain, une flotte capable de bloquer l’offensive britannique. Tout au long de l’été de 1776, Arnold, cantonné dans une base de l’extrémité sud du lac Champlain, travailla sans relâche à constituer une flotte, à partir de rien. « Nous avons un équipage misérable et bigarré, dans la flotte, se plaignait-il ; les soldats de la marine [sont] des rebuts de tous les régiments, et les marins [ne se sont] jamais pour la plupart mouillés dans l’eau salée. » Néanmoins, il réussit à mettre sur pied une petite flotte respectable consistant en deux schooners, quatre galères, huit bachots et plusieurs navires de moindre tonnage.

Au début de septembre, sans tenir compte des ordres de Gates selon lesquels il devait mener une campagne purement défensive, Arnold fit voile avec un certain nombre de ses embarcations vers l’extrémité nord du lac, pour finalement jeter l’ancre à 25 milles au sud du fort Saint-Jean. Les batteries ennemies le forcèrent bientôt à se replier plus au sud, et, le 23 septembre, il prit position au large de l’île Valcour (New York). Puis il y eut une période de tranquillité jusqu’au jour où, le 11 octobre, une grande flotte britannique de plus de 20 navires, commandée par Carleton lui-même, contourna l’extrémité sud de l’île Valcour et découvrit la flotte américaine. Convaincu qu’il ne pourrait jamais distancer la flotte britannique, plus rapide, Arnold décida de livrer combat. Au cours de l’engagement qui s’ensuivit, les Américains se trouvèrent dans une fâcheuse position, et, cette nuit-là, Arnold exécuta une audacieuse retraite en profitant de la noirceur. Le lendemain, Carleton, furieux d’apprendre que les Américains n’étaient nulle part en vue, partit en chasse et rattrapa la flottille d’Arnold à Split Rock Point (près d’Essex, New York), à environ 14 milles de l’île Valcour. Après une courte bataille au cours de laquelle les forces américaines continuèrent de battre graduellement en retraite, Arnold dirigea ses navires sur la rive et les brûla ; il conduisit ensuite ses hommes à Crown Point. Les Américains avaient, sans aucun doute, subi une grave défaite, perdant presque toute leur flotte. Par ailleurs, la victoire britannique avait quelque chose de trompeur, car le temps consacré à la construction d’une flotte les obligeait à remettre à l’année suivante l’offensive prévue contre les colonies du Nord. Quant à Arnold, ses supérieurs restèrent presque bouche bée devant ses exploits. Gates écrivit à Schuyler : « La Providence s’est plu à conserver le général Arnold. Peu d’hommes ont eu l’occasion de l’échapper belle si souvent et en si peu de temps. »

Arnold ne se battit plus avant 1777, année où il contribua à repousser un raid britannique contre Danbury, au Connecticut. À cette occasion, il fit de nouveau montre de ce courage qui l’avait alors rendu célèbre, et, en reconnaissance de sa « bravoure », le Congrès lui offrit un cheval « entièrement caparaçonné ». Au mois de juillet de la même année, il résigna sa commission à cause d’une querelle avec le Congrès relativement à son rang ; cédant aux pressions de Washington, il revint toutefois sur sa démission et se rendit à la base de Schuyler, à Stillwater, dans la colonie de New York, pour aider à faire face à l’invasion de l’armée de Burgoyne, qui progressait alors dans le nord de la colonie. À son arrivée, Arnold apprit qu’une expédition envoyée au secours du fort Stanwix (Rome), lequel était assiégé par une armée de soldats réguliers britanniques, de Loyalistes et d’Indiens sous le commandement de Barrimore Matthew St Leger*, avait été repoussée à Oriskany. Bien au fait de l’importance du fort Stanwix – sa capture amènerait les Loyalistes de la région à rallier les forces de Burgoyne –, Arnold se porta volontaire pour diriger une deuxième expédition de secours. Le 10 août, il partit de Stillwater et, le 21, il était arrivé au fort Dayton (Herkimer). Assurant Gates qu’il « entendrait parler de [sa] victoire ou de [sa] disparition », il publia une proclamation dans laquelle il dénonçait « la bande de voleurs, de meurtriers et de traîtres » dirigée par St Leger et promettait le pardon à tous les Loyalistes qui se rendraient dans les dix jours. Cette offre resta sans effet, mais Arnold recourut alors à une ruse qui, finalement, rendit la bataille inutile. À la suggestion d’un de ses officiers, il ordonna à un faible d’esprit du nom de Hon Yost Schuyler de se mêler aux Indiens de St Leger et de faire courir la rumeur selon laquelle l’armée américaine était fort nombreuse. Hon Yost joua son rôle à fond, et la panique qu’il provoqua força St Leger et ses alliés à effectuer une retraite générale.

À peine Arnold eut-il remporté ce triomphe qu’il rejoignit l’armée du Nord, alors commandée par Gates, à Bernis Heights. Aussi désireux qu’auparavant de se battre, il insista auprès de Gates pour qu’il attaquât l’armée de Burgoyne, laquelle, à la mi-septembre, traversa l’Hudson et entreprit de marcher en direction sud, le long de la rive ouest. Mais Gates préféra mener une campagne défensive et ordonna à Arnold de rester à son quartier général. Malgré cette prudente stratégie, les deux armées se heurtèrent de front le 19 septembre à Freeman’s Farm. Le détachement d’Arnold prit part à cette bataille, mais les historiens ne sont pas d’accord entre eux sur la présence d’Arnold lui-même. Quoi qu’il en soit, il n’existe aucun doute sur le rôle qu’il joua dans l’engagement suivant, lequel fut décisif. Le matin du 7 octobre, les troupes de Burgoyne tentèrent une autre attaque contre les lignes américaines. Ne tenant point compte des ordres de Gates – tous deux étaient alors brouillés –, Arnold sauta sur son cheval et alla prendre part à la bataille. Faisant montre d’un courage impressionnant, il dirigea personnellement une attaque qui eut pour résultat la prise d’une redoute ennemie. Atteint d’une balle à la jambe, la même à laquelle il avait été blessé à Québec, Arnold fut conduit à l’arrière, à l’hôpital militaire d’Albany, où il ne tarda pas à taxer les chirurgiens de « bande de charlatans ». Bien qu’il fût porté à se plaindre, il dut cependant se sentir soulagé en apprenant ce qu’il avait accompli. La prise de la redoute avait placé les Britanniques dans une situation intenable, et Burgoyne avait ouvert des négociations en vue d’une capitulation. Le 17, les Britanniques se rendirent, et la campagne de Saratoga – la plus importante probablement de la guerre d’Indépendance américaine – prit fin. Burgoyne lui-même attribua sa défaite à Arnold, et beaucoup d’historiens militaires partagent cette opinion.

Les choses se passèrent de telle sorte qu’Arnold n’allait plus jamais se battre sous l’uniforme américain. L’histoire de sa trahison est bien connue, et l’on ne peut en présenter ici qu’un bref résumé. En 1780, tout juste après être passé du côté britannique, Arnold publia une adresse au public américain, dans laquelle il mit de l’avant deux raisons pour justifier son changement d’allégeance : premièrement, il n’avait jamais été partisan de l’idée d’indépendance, ayant eu simplement le désir de voir redresser les griefs coloniaux légitimes ; et, deuxièmement, il ne pouvait tout bonnement pas continuer d’appuyer la cause américaine depuis qu’on avait conclu une alliance avec la France, « l’ennemie de la foi protestante ».

Mais cette apologie ne peut être prise au sérieux, car, avant 1780, Arnold n’avait pas donné le moindre signe de son opposition à l’indépendance des colonies ou à l’alliance avec la France. On trouvera une explication plus convaincante de sa trahison si on s’arrête à certains des problèmes personnels qu’il eut à affronter pendant la guerre. Depuis longtemps, l’arrogance d’Arnold lui avait attiré un certain nombre d’ennemis, et, en 1776, il avait dû se défendre publiquement contre des accusations de mauvaise conduite soulevées par deux officiers subalternes, Moses Hazen et John Brown. Le Congrès l’exonéra par la suite de ces accusations, mais cela continua d’être pour Arnold un sujet d’irritation. En février 1777, Arnold fut profondément blessé en apprenant que le Congrès avait nommé cinq de ses collègues, généraux de brigade, au rang de majors généraux. Peu après, à la suite de l’engagement de Danbury, Arnold reçut lui aussi la promotion longtemps attendue de major général, mais ce fut seulement en janvier 1778 qu’on reconnut officiellement son ancienneté par rapport aux cinq autres officiers. Plus tard au cours de la même année, Arnold fut nommé commandant à Philadelphie, récemment évacué par l’armée britannique. Il y épousa la jeune Margaret Shippen, fille d’un ancien juge en chef de la Pennsylvanie, une femme dont la beauté, à ce qu’on a prétendu, devait éblouir George III. Mais, à Philadelphie, il subit de nouveau l’hostilité de beaucoup de personnes importantes ; au début de 1779, le Conseil de la Pennsylvanie l’accusa de se servir de son poste militaire à des fins lucratives personnelles. Même si un comité du Congrès l’exonéra de cette accusation, le Congrès lui-même ne tint point compte du rapport du comité et le fit passer en conseil de guerre. Cet organisme réussit à établir la véracité de deux des accusations et suggéra à Washington de réprimander Arnold. Washington s’exécuta, sans enthousiasme.

Pour Arnold, l’imbroglio de Philadelphie fut la goutte qui fit déborder le vase. Persuadé qu’un homme de sa capacité méritait d’être mieux traité, il commença, en mai 1779, à transmettre des renseignements d’ordre militaire au commandant en chef britannique, sir Henry Clinton, en se servant, comme intermédiaires, des loyalistes Joseph Stansbury et Jonathan Odell. L’année suivante, la partie qu’il avait commencé de jouer progressa d’une étape, quand Arnold demanda le commandement de l’importante garnison stratégique de West Point, dans la colonie de New York. Washington, qui ne soupçonnait rien, réalisa le désir d’Arnold en août 1780 ; peu après, Clinton accepta de verser £20 000 à ce dernier s’il réussissait à arranger la capitulation de West Point. Au cours d’une rencontre secrète, le 22 septembre, Arnold et le major John André, aide de camp de Clinton, conférèrent sur la façon dont la reddition pourrait se faire. Le lendemain, André fut fait prisonnier par une patrouille rebelle, et les documents incriminants qu’il avait en sa possession furent envoyés à Washington, qui faisait route vers West Point pour y rencontrer Arnold. Par un incroyable hasard, Arnold avait aussi appris la capture d’André, et, une heure à peine avant l’arrivée de Washington, il prit la fuite en descendant l’Hudson à bord de sa barge personnelle. Choqué et cruellement déçu de la trahison d’un homme qu’il admirait grandement, Washington envoya un aide de camp à la poursuite d’Arnold, mais il était trop tard : l’ex-officier américain était déjà en sécurité, ayant atteint le sloop armé Vulture qui le conduisit à New York. André, pour sa part, ne fut pas si chanceux : il fut pendu, comme espion, le 2 octobre. À la suite de cette exécution, Washington écrivit : « Si je ne me trompe, à ce moment-ci, Arnold éprouve intérieurement un infernal tourment. »

Pour sa défection, Arnold reçut une somme forfaitaire de £6 315 et une pension annuelle de £360. Il fut fait général de brigade dans l’armée britannique, ce qui lui valut un revenu annuel de plusieurs centaines de livres, et obtint en outre l’autorisation de lever un bataillon loyaliste, dans lequel ses fils reçurent aussi des commissions. Au cours des quelques années qui suivirent, Arnold eut peu d’occasions de prouver sa compétence militaire, mais, avec son unité, l’American Légion, il participa à des expéditions de maraudage en Virginie et au Connecticut. En décembre 1781, ayant abandonné tout espoir de faire son avenir dans les colonies, il partit pour l’Angleterre avec sa famille. Bien qu’on l’y consultât sur le déroulement de la guerre, il fut incapable d’obtenir une affectation militaire, qu’il ambitionnait vivement. En 1785, il soumit un mémoire à la commission chargée d’examiner les réclamations des Loyalistes, racontant pourquoi il avait décidé de rallier l’armée britannique et demandant £30 000 en compensation des pertes qu’il affirmait avoir subies par suite de cette décision. Il demanda bientôt qu’on retirât son mémoire, en particulier parce que sa femme venait tout juste de recevoir une pension de £360. Arnold était alors déterminé à réaliser une grosse fortune qui assurerait l’avenir des siens ; à la fin de 1785 ou au début de 1786, il immigra au Nouveau-Brunswick dans l’intention de reprendre le commerce avec les Antilles. Selon lui, cette décision semblait fort favorable, car depuis que les Antilles avaient fermé leurs portes aux navires américains, après 1783, le commerce de l’Amérique du Nord britannique avec ce marché s’était accru notablement.

« Bonne chance pour ce qui est de l’acquisition », écrivait Sampson Salter Blowers* dans une lettre où il informait Ward Chipman* qu’Arnold, descendu à Halifax, était en route pour Saint-Jean. Commentaire typique de la réception qui serait réservée à Arnold dans son nouveau lieu de résidence. Peu après son arrivée à Saint-Jean, il forma une association commerciale avec son fils Richard et Monson Hayt, ancien officier loyaliste qu’il avait rencontré à New York. Utilisant un navire construit par Nehemiah Beckwith, de Maugerville, la firme fit de bonnes affaires avec les Antilles, et Arnold connut bientôt une situation financière lui permettant de faire venir sa femme. Comme auparavant, il continua d’être empêtré dans les controverses. Largement impopulaire parmi les Loyalistes à cause des honneurs dont on l’avait accablé, Arnold n’allait en rien améliorer la situation en suscitant un vent de chicane dans la petite communauté, étroitement liée, de Saint-Jean. Sa firme engagea plusieurs poursuites contre ses débiteurs, et Arnold lui-même traîna Edward Winslow devant les tribunaux en 1789. Vers la même époque, Hayt et Arnold mirent fin à leur association et se trouvèrent mêlés à une série de procès complexes. Le plus notable d’entre eux avait pour origine une accusation de Hayt, voulant que l’incendie qui avait détruit le magasin de la compagnie, en juillet 1788, eût été délibérément allumé par Arnold, dans le but de toucher l’argent des assurances. Arnold le poursuivit sans tarder pour diffamation, et la cause fut portée devant les juges Isaac Allan et Joshua Upham, en septembre 1791. Hayt était représenté par Elias Hardy*, et Arnold, par Chipman et Jonathan Bliss*. Le jury trouva Hayt coupable, mais il n’accorda à Arnold que 20 shillings en dommages et intérêts, reflétant ainsi l’animosité qui prévalait contre lui. Insulté, Arnold retourna peu après en Angleterre.

Mais ce ne fut pas la fin des relations d’Arnold avec l’Amérique du Nord britannique. En 1794, avec trois de ses fils, Arnold adressa une pétition au Conseil exécutif du Haut-Canada afin d’obtenir un canton. Le conseil écarta cette demande et fit remarquer que la concession serait accordée lorsque les pétitionnaires viendraient s’établir dans la colonie. À la fin des années 1790, les fils d’Arnold, Richard et Henry, s’étaient installés dans le Haut-Canada et avaient pris des terres dans les cantons de Wolford et d’Augusta. Arnold lui-même ne considéra jamais la possibilité de s’aventurer dans « ces terres sauvages et inhospitalières » ; il n’en continua pas moins d’adresser des pétitions pour de larges portions de terre dans le Haut-Canada, en récompense de ses services passés. Persuadé qu’ « aucun autre homme en Angleterre [n’avait] fait de si grands sacrifices – eu égard à ses biens, à son rang, à ses perspectives d’avenir, etc. – pour appuyer le gouvernement, et qu’aucun homme [n’avait] moins reçu en retour », Arnold réclama en 1797 une concession de 50 000 acres pour sa famille. Quand on l’informa que pareilles demandes étaient excessives, il répondit qu’il se satisferait de 5 000 acres pour lui-même et de 1 200 pour chaque membre de sa famille. À ce moment-là, le ministère de l’Intérieur sollicita l’avis de Simcoe, ancien lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. Dans une lettre du 26 mars 1798, Simcoe avertit le secrétaire d’État à l’Intérieur, le duc de Portland, qu’Arnold était « un personnage extrêmement odieux aux premiers Loyalistes d’Amérique », tout en faisant observer qu’il n’y avait aucun empêchement légal à donner suite à la pétition, pourvu que les demandes fussent assez fortement réduites. Peu après, Simcoe écrivit une autre lettre à Portland, dans laquelle il faisait valoir que pour éviter un dangereux précédent -d’autres personnes non désireuses de s’établir dans la colonie pourraient suivre l’exemple d’Arnold – la requête devait être accordée par ordre de la couronne plutôt que par les seules autorités coloniales. Portland accepta cet avis et, le 12 juin 1798, il donna ordre à Peter Russell, administrateur du Haut-Canada, de concéder à Arnold 13 400 acres « aux termes et conditions ordinaires, mise à part l’obligation de tenir feu et lieu ». Le 29 octobre de l’année suivante, ces terres, situées dans les cantons de Gwillimbury East et de Gwillimbury North, furent concédées à Arnold par un arrêté en conseil.

Les dernières années d’Arnold en Angleterre furent misérables. Il ne put obtenir un commandement militaire et, en juillet 1792, il dut se battre en duel avec le comte de Lauderdale, après que ce dernier eut attaqué son honneur à la chambre des Lords. En 1793, dans une tentative pour améliorer sa situation financière, il mit sur pied une nouvelle entreprise de commerce avec les Antilles. L’année suivante, il fut fait prisonnier par une troupe française à la Guadeloupe, mais il ne tarda pas à s’échapper. Il travailla alors pendant un certain temps, à titre de volontaire, sous les ordres de sir Charles Grey, commandant de l’armée britannique aux Antilles, comme représentant des intérêts commerciaux antillais et assistant au service du ravitaillement ; en raison de sa conduite au cours de cette période, Portland décida de donner suite à sa demande de terres dans le Haut-Canada. Rentré en Angleterre en 1795, il s’essaya comme corsaire, mais il subit de lourdes pertes. Vers la fin de sa vie, il fut aux prises avec des problèmes de santé. À sa mort, le 14 juin 1801, sa femme Margaret fit ce triste commentaire sur ses dernières années : « Dans son propre intérêt, ce changement est des plus heureux, car la déception de toutes ses attentes pécuniaires, ajoutée aux nombreuses vexations et mortifications qu’il a dû subir, avait à ce point brisé son moral et ses nerfs qu’il a été pendant longtemps incapable de connaître la moindre satisfaction. » Arnold fut inhumé dans la crypte de l’église St Mary, à Battersea (maintenant partie de Londres), où sa femme fut également ensevelie trois ans plus tard. Par testament, il léguait ses biens à Margaret, bien qu’il eût prévu quelque chose pour sa sœur Hannah et ses fils Richard et Henry ; à John Sage, fils illégitime qu’il avait eu apparemment au Nouveau-Brunswick, il laissa 1 200 acres de terre dans le Haut-Canada et une petite rente. Toutefois, les réclamations des créanciers contre la succession furent si grandes qu’il ne resta pas grand-chose à Margaret une fois les dettes payées.

Certes, Benedict Arnold n’était pas sans défaut. Homme vain, arrogant et obstiné, il était incapable de ce tact si important dans la vie civile comme dans la vie militaire. Il était aussi sensible et fier, tellement fier, en fait, qu’il ne pouvait s’élever au-dessus de ses malheurs en adoptant une attitude stoïque et en faisant preuve de grandeur d’âme ; bien au contraire, comme le montre fort bien sa trahison, les insultes et les coups portés à son honneur étaient pour lui une torture, et il rêvait du jour où il prendrait sa revanche. Si Arnold ne fut pas un grand homme, on ne peut douter cependant de ses talents d’officier. Meneur d’hommes, il le fut autant en conduisant ses troupes à travers les forêts vierges du Maine qu’en montant à l’assaut d’une redoute britannique à Bemis Heights. Puis il était brave jusqu’à la témérité. Pendant l’invasion de la province de Québec, l’engagement naval du lac Champlain, la campagne de Saratoga, la bataille de Danbury, chaque fois Arnold montra à quel point il était vraiment courageux, et ses hommes l’admiraient pour cela. Malheureusement, à cause de sa trahison, on a vite oublié les exploits d’Arnold sur les champs de bataille. En un sens, cela est injuste, car Arnold ne fut pas seul – il y en eut beaucoup d’autres – à changer de camp au cours de la guerre. En outre, le gouvernement révolutionnaire était un organisme trop jeune encore pour avoir acquis, avant 1783, sa propre légitimité, si bien qu’Arnold, et d’autres comme lui, pouvait facilement justifier sa trahison en déclarant qu’il revenait simplement à son allégeance première. Mais, au vrai, Arnold ne fut pas un traître ordinaire : c’était le plus compétent des généraux de Washington, et il soulevait l’admiration tant chez les Américains que chez les Britanniques. Ce fut aussi un traître qui, à son crime, ajouta la tricherie, acceptant d’être payé en retour de renseignements militaires et de la capitulation d’une garnison américaine. Dans les circonstances, il n’est guère surprenant que, dans la mémoire des Américains, le nom d’Arnold soit devenu synonyme de trahison et de fourberie. Toute révolution doit avoir son traître, ou son groupe de traîtres, personnifiant en quelque sorte la défection envers la cause nationale. En Benedict Arnold, le peuple américain trouva ce qu’il cherchait.

APC, MG 11, [CO 42] Q, 11–12 ; RG 1, L3, 1 : A1/28–29, 45 ; 3 : A5/24.— PRO, CO 42/285 : 195–205, 218–234 ; 42/321 : 206–219, 222–226, 232.— Ainslie, Canada preserved (Cohen).— American arch. (Clarke et Force), 4e sér., vol. 2–6 ; 5e sér., 1–3.— Charles Carroll, Journal of Charles Carroll of Carrollton, during his visit to Canada in 1776, as one of the commissioners from Congress, Brantz Mayer, édit. (Baltimore, Md., 1845).— Corr. of Hon. Peter Russell (Cruikshank et Hunter), 2.— Jacob Danford, « Quebec under siege, 1775–1776 : the « memorandums » of Jacob Danford », J. F. Roche, édit., CHR, 50 (1969) : 68–85.— É.-U., Continental Congress, Journals of the Continental Congress, 1774–1789, W. C. Ford et al., édit. (34 vol., Washington, 1904–1937), 4–5 ; 7.— [Hugh Finlay], « Journal of the siege and blockade of Quebec by the American rebels, in autumn 1775 and winter 1776 », Literary and Hist. Soc. of Quebec, Hist. Docs. (Québec), 4e sér. (1875) : [3]–25.— Letters of members of the Continental Congress, E. C. Burnett, édit. (8 vol., Washington, 1921–1936), 1–2.— March to Quebec : journals of the members of Arnold’s expedition, K. L. Roberts, édit. (New York, 1938).— M. M. Boatner, Encyclopedia of the American revolution (éd. rev., New York, 1974).— DAB.— DBC, 4 (bio. de sir Charles Douglas et de Richard Montgomery).— DNB.— Reid, Loyalists in Ont.— I. N. Arnold, The life of Benedict Arnold ; his patriotism and his treason (Chicago, 1888).— B. R. Boylan, Benedict Arnold : the dark eagle (New York, 1973).— J. T. Flexner, The traitor and the spy : Benedict Arnold and John André (New York, 1953).— D. S. Freeman, George Washington : a biography (7 vol., New York, 1948-[1957]), 3–5.— C. G. Robinson, Pioneer profiles of New Brunswick settlers (Belleville, Ontario, 1980).— J. H. Smith, Our struggle for the fourteenth colony : Canada and the American revolution (2 vol., New York, 1907).— Stanley, Canada invaded.— J. G. Taylor, Some new light on the later life and last resting place of Benedict Arnold and of his wife Margaret Shippen (Londres, 1931).— Carl Van Doren, Secret history of the American revolution [...] (New York, 1941).— W. M. Wallace, Traitorous hero ; the life and fortunes of Benedict Arnold (New York, [1954]).— A. T. Mahan, « The naval campaign of 1776 on Lake Champlain », Scribner’s Magazine (New York et Londres), 23 (janv.-juin 1898) : 147–160.— E. L. Teed, « Footprints of Benedict Arnold, late major-general congressional army of the American colonies, late brigadier-general British army », N.B. Hist. Soc., Coll., no 20 (1971) : 57–97.— L. B. Walker, « Life of Margaret Shippen, wife of Benedict Arnold », Pa. Magazine of Hist. and Biog. (Philadelphie), 24 (1900) : 257–266, 401–429 ; 25 (1901) : 20–46, 145–190, 289–302, 457–497 ; 26 (1902) : 71–80, 224–244, 322–334, 464–468.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Curtis Fahey, « ARNOLD, BENEDICT », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/arnold_benedict_5F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/arnold_benedict_5F.html |

| Auteur de l'article: | Curtis Fahey |

| Titre de l'article: | ARNOLD, BENEDICT |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1983 |

| Année de la révision: | 1983 |

| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |