Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

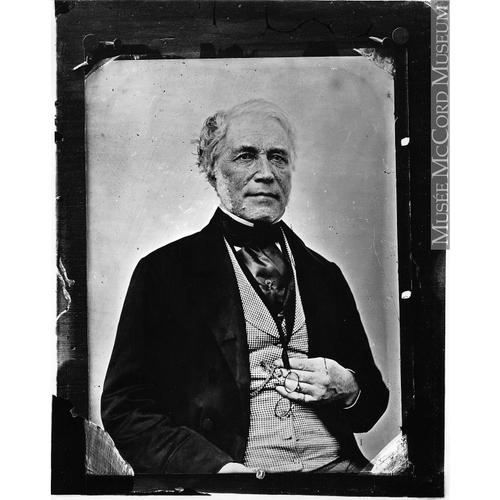

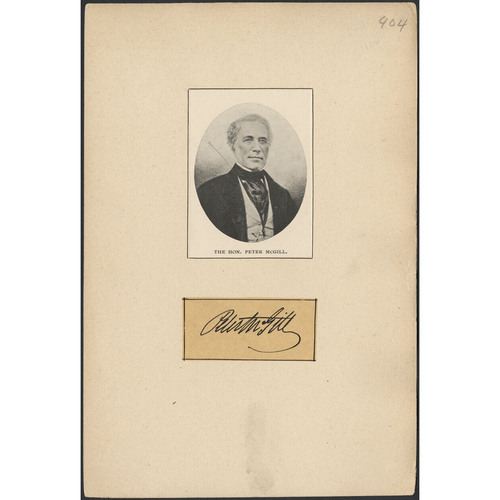

McGILL, PETER (connu sous le nom de Peter McCutcheon jusqu’au 29 mars 1821), commerçant, administrateur de banque et de plusieurs compagnies, juge de paix et homme politique, né en août 1789 et baptisé le 1er septembre à Creebridge, Écosse, fils de John McCutcheon et de sa deuxième femme, Mary McGill ; le 15 février 1832, il épousa à Londres Sarah Elizabeth Shuter Wilkins, et ils eurent trois fils, dont un mourut en bas âge ; décédé le 28 septembre 1860 à Montréal.

La carrière de Peter McGill montre les limites que tout écrit historique de nature biographique impose à la compréhension du passé. Car la part importante qu’il prit dans le développement du capitalisme à Montréal est moins rattachée à sa personne qu’aux nombreux organismes dans lesquels il joua un rôle actif. Il allait devoir une bonne partie de cette importance à un gros héritage et à un contrat de mariage financièrement avantageux. Né dans une famille dont les revenus étaient apparemment modestes, il n’avait fait que des études à la grammar school lorsqu’il quitta l’Écosse pour Montréal, où il arriva en juin 1809. Son oncle maternel, John McGill*, l’aida semble-t-il à obtenir un emploi de commis au bureau montréalais d’une grande société commerciale, la Parker, Gerrard, Ogilvy and Company [V. Samuel Gerrard]. John McGill avait été officier dans les troupes loyalistes pendant la guerre d’Indépendance américaine. Après l’accession de John Graves Simcoe* au poste de lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, il s’installa à Niagara où Simcoe, son ancien commandant, le nomma commissaire des magasins. Au fil des nombreuses charges officielles qu’il occupa, McGill joua un rôle dans l’administration publique et profita personnellement du développement de la colonie. Sa femme étant décédée en 1819 sans lui avoir donné d’héritiers, il légua ses biens, qui étaient importants, à son neveu, à condition que McCutcheon adopte son nom de famille. Même si le changement de nom prit effet le 29 mars 1821 par suite d’une permission royale, Peter McGill n’hérita l’ensemble de la succession qu’après la mort de son oncle, survenue en 1834. Selon toute probabilité cependant, son « oncle bien-aimé » lui fournit des capitaux pour ses premiers investissements dans le commerce.

Les dix premières années de la carrière montréalaise de McCutcheon demeurent obscures. Sa nécrologie et les biographies hagiographiques publiées au cours du xixe siècle s’accordent pour dire qu’après avoir terminé son apprentissage de commis à la Parker, Gerrard, Ogilvy and Company, il y fut admis comme associé en second. Peut-être devint-il par la suite, à Montréal, associé en second de la Porteous, Hancox, McCutcheon, and Cringan, société d’importation présidée par Andrew Porteous* et ayant des bureaux à Montréal et à Québec. On n’a pu trouver cependant aucun document de première main qui le confirme. En mai 1820, McCutcheon devint membre d’une société qui allait être la base de son activité commerciale jusqu’à la fin de sa carrière d’homme d’affaires. À l’origine, cette société regroupait la Parker and Yeoward, maison londonienne de courtage en bois, la William Price and Company, de Québec, ainsi que McCutcheon, qui y était à titre d’associé principal d’une société montréalaise comptant aussi Kenneth Dowie parmi ses membres et connue d’abord sous le nom de McCutcheon and Dowie, puis de McGill and Dowie. En 1823, il y eut au sein de la société une réorganisation majeure. Nathaniel Gould et James Dowie, tous deux de Londres, remplacèrent la Parker and Yeoward comme associés et acquirent 50 p. cent des intérêts de la compagnie. Kenneth Dowie quitta la compagnie et James Hetherington se joignit au bureau de Montréal, lequel devint la Peter McGill and Company. Les bureaux de Montréal et de Québec détenaient chacun 25 p. cent des intérêts de l’entreprise.

Au début du xixe siècle, les sociétés commerciales ne bénéficiaient pas de la protection légale dont jouissaient les entreprises juridiquement constituées. Aussi une compagnie pouvait-elle être tenue responsable des réclamations faites à l’endroit des associés pour leurs activités extérieures ; et l’on sait que les marchands traitaient souvent des affaires indépendamment de leurs sociétés. Les activités de la société à laquelle appartenait McGill se compliquèrent encore : les documents retrouvés attestent que, si le bureau de Québec s’occupait surtout de commerce du bois, celui de Montréal était avant tout une maison d’importation.

Déjà, avant la création de la société, McCutcheon approvisionnait avec Dowie certains marchands et épiciers de Montréal. Entre 1820 et 1826, la McCutcheon and Dowie ou la Peter McGill and Company protestèrent devant un notaire de Montréal 21 ententes de crédit à court terme pour défaut de paiement. Dans chacun de ces cas, la compagnie avait accordé des facilités de crédit à des marchands, épiciers et petits producteurs de la région montréalaise ou à des entreprises commerciales du Haut-Canada. La catégorie de bénéficiaires auxquels ces marges de crédit étaient consenties indique que la compagnie montréalaise jouait un rôle de fournisseur de marchandises importées plutôt que d’exportateur de produits canadiens.

Les listes de cargaisons maritimes d’import-export passant par la vallée du Saint-Laurent, en 1825, révèlent que la William Price and Company était une grande exportatrice de produits du bois : au cours de cette année qui marquait un sommet dans le cycle économique, elle exporta 36 chargements pour n’en importer que 6. La compagnie montréalaise ne participa que 9 fois à des exportations, mais elle importa par ailleurs des marchandises à 14 reprises.

La Peter McGill and Company exportait notamment de la potasse, dérivé du défrichage des terres et matière première d’importance assez mineure, dont le commerce était entre les mains d’entreprises montréalaises. En 1825, elle effectua 1,56 p. cent des exportations totales de ce produit par le Saint-Laurent. Toutefois, McGill faisait le commerce de cette marchandise avec la compagnie anglaise Parker and Yeoward plutôt qu’avec son associée, la Gould and Dowie.

L’apparente concentration de la Peter McGill and Company dans l’importation de produits manufacturés en Grande-Bretagne, tout comme de produits antillais, se trouve aussi confirmée par les relations de la compagnie avec ses débiteurs pendant les années 1825 à 1829. Avant de déclarer faillite, une compagnie pouvait s’entendre avec ses créanciers et confier ses biens à des syndics, souvent choisis parmi les principaux créanciers, pour liquider l’entreprise. En décembre 1825 eut lieu le premier krach capitaliste d’envergure mondiale. Même si la grande maison d’importation Porteous and Nesbitt n’avait aucune dette envers la compagnie de McGill, les créanciers désignèrent ce dernier comme syndic à l’été de 1825 pour qu’il liquide les biens ; ce fut la première cession importante à Montréal. Cette nomination révèle clairement la compétence de McGill en matière d’importation. Pendant la crise qui dura jusqu’en 1829, la Peter McGill and Company fut partie à 14 cessions à titre de créancière ; une fois de plus, elle se trouva face à des marchands, des épiciers et des petits producteurs. Des épiciers et négociants en spiritueux comme Alexander et Lawrence Glass ou Alexander Nimmo firent faillite ; chacun devait à McGill un montant supérieur à la valeur totale des exportations annuelles de potasse de sa compagnie.

Malgré la place considérable qu’occupaient les importations dans l’activité de la compagnie montréalaise, celle-ci n’en faisait pas moins affaire avec des producteurs de la région. Ainsi, en 1827, la Peter McGill and Company s’occupa de la distribution commerciale, dans le Haut et le Bas-Canada, de plus de 15 000 gallons d’alcool produit par la distillerie située près du courant Sainte-Marie, propriété des frères Handyside. Sans doute une partie de cet alcool fut-il vendu à l’armée en vertu des contrats d’approvisionnement que la compagnie signa avec elle cette année-là.

Comme elle profitait d’un intérêt de 25 p. cent dans les activités florissantes de commerce du bois de William Price* et qu’elle se taillait une place importante sur le marché, la compagnie de McGill investit une partie de ses bénéfices dans l’immobilier. La compagnie était logée à bail dans un complexe commercial et résidentiel adjacent au vieux marché de Montréal. Elle acheta cet édifice de pierre à deux étages en 1824, au terme de la première année d’un bail de huit ans. L’année suivante, selon l’évaluation de Jacques Viger, l’immeuble valait £5 000.

Le meilleur moyen de maximiser les bénéfices d’une société comme celle qui regroupait McGill, Price, Gould et Dowie était qu’elle soit propriétaire d’au moins quelques-uns des navires employés pour le commerce international. La participation directe de McGill dans le transport maritime était limitée. Avec Price, il fit construire en 1820, à Montréal, un brick de 226 tonneaux, le William Parker ; celui-ci fut vendu deux ans plus tard à Londres. La société posséda sept navires, notamment des goélettes pour le commerce côtier ainsi que des bricks et des trois-mâts pour le transport transatlantique ; ces bateaux furent construits à Québec, à Saint-Jean-Port-Joli et à Sunderland, en Angleterre, entre 1824 et 1837. Elle avait acquis sa flotte en grande partie après la chute mondiale des prix qui affecta les navires à l’issue de la crise de 1825. McGill n’investit jamais dans des navires au long cours indépendamment de la société alors que William Price fit enregistrer huit navires à son nom pendant la même période. En effet, McGill ne parvenait pas à tirer parti de la position qu’il occupait dans ce secteur pour se bâtir une fortune indépendante.

Ce n’est donc pas par le commerce des matières premières que le chef d’office du milieu des affaires montréalais fit sa place au soleil. McGill allait se lancer dans plusieurs entreprises, mais peu d’entre elles pourraient être considérées comme des prolongements logiques de ses activités dans la compagnie relativement prospère qui, vers 1835, avait pour en-tête : « Importateurs de produits manufacturés en Grande-Bretagne et de produits des Antilles ».

La longue association de McGill avec la Banque de Montréal fut la plus importante activité commerciale qu’il eut en dehors de sa société. Il entra au conseil d’administration de la banque en 1819 ; en 1830, il était élu vice-président et, en 1834, président. Durant les 26 années qui suivirent, il présida le conseil d’administration du plus grand établissement de crédit de la colonie. Quand McGill entra au conseil d’administration, le président en était Samuel Gerrard, son ancien associé. Au milieu des années 1820, Gerrard était en butte à des attaques internes de plus en plus vives à cause de ses méthodes de gestion. À l’époque, les sociétés par actions à responsabilité limitée étaient rares dans l’Empire britannique et, chose peu surprenante, Gerrard administrait la banque comme une société commerciale. Depuis plusieurs années, il engageait lui-même le personnel et prêtait l’argent de la banque en son propre nom. Au moment de la crise, Gerrard avait accordé des prêts qui grevaient 25 p. cent du capital effectif de la banque, sans avoir jamais mentionné qu’il agissait à titre de président. Il devint évident que la banque aurait énormément de mal à recouvrer sous son nom à elle les dettes impayées. La situation poussa plusieurs membres du conseil d’administration à se rebeller contre le président. Menés par George Moffatt* et James Leslie*, ils tentèrent de forcer Gerrard à démissionner et de faire établir une nouvelle série de règlements et de conventions qui, à l’avenir, protégeraient les actionnaires contre les situations de ce genre.

Chaque fois que l’une des nombreuses questions reliées à la crise fut mise aux voix, McGill soutint Gerrard dans sa lutte contre toute réforme. À titre de protégé de Gerrard, McGill fut le seul jeune administrateur à appuyer constamment la vieille garde. Le groupe de Moffatt obtint enfin la démission de Gerrard, mais pas avant que McGill n’ait réussi à bloquer toute poursuite judiciaire contre lui. Un industriel, John Molson*, fut élu président en juin 1826 pour remettre la banque sur pied et, l’année suivante, un nouveau caissier (directeur général), Benjamin Holmes*, vit ses pouvoirs élargis ; cependant, ce dernier relevait d’un comité du conseil d’administration et non du président. Après le décès prématuré des successeurs de Molson, John Fleming* et Horatio Gates*, McGill accéda à la présidence à titre de plus ancien membre du conseil ; il y siégeait depuis 15 ans. La résolution de la crise provoquée par Gerrard avait considérablement diminué le pouvoir du président. Curieusement, ces changements que McGill avait tenté d’empêcher lui permirent d’avoir le plus long mandat de président et d’assurer ainsi sa place dans l’histoire.

En dépit du jugement favorable qu’ont porté sur lui les historiens qui ont écrit sur la Banque de Montréal, peu d’indices suggèrent que McGill joua durant son mandat un rôle important dans l’expansion constante de la banque. En fait, en 1841, au cours de l’épisode politiquement décisif pendant lequel elle discuta la possibilité d’ouvrir des succursales dans le Haut-Canada – ce que lui interdisait sa charte originale –, la banque obtint du gouvernement britannique le découpage arbitraire des circonscriptions électorales de Montréal afin de s’assurer que Holmes serait là pour défendre les projets de loi nécessaires devant la nouvelle Assemblée législative de la province unie du Canada. Et cela en dépit du fait que McGill avait déjà siégé aux conseils exécutif et législatif avant l’union des Canadas et qu’il serait de nouveau nommé au Conseil législatif en juin 1841.

En 1830, pendant qu’il était vice-président de la banque, McGill s’était rendu en Grande-Bretagne au nom de l’établissement pour tenter d’obtenir une charte royale. Celle qui résulta de son voyage était trop restrictive pour être très utile. Pendant son séjour, il épousa Sarah Elizabeth Shuter Wilkins. Elle était la fille de Robert Charles Wilkins, associé de la Shuter and Wilkins, importante société commerciale canadienne qui avait été particulièrement active dans la région de la baie de Quinte, dans le Haut-Canada. Sarah Wilkins apporta une dot de £10 000 en immeubles, qui devait être placée dans un fonds en fiducie administré par McGill ; celui-ci en récolterait tous les produits pendant le mariage et, à sa mort, le fonds reviendrait à sa veuve.

McGill atteignit le faîte de sa carrière au début des années 1830. La société à laquelle il appartenait avait survécu aux années de crise et lui-même avait commencé à diversifier son activité. En 1824, McGill possédait déjà des intérêts dans la fonderie de Marmora, dans le Haut-Canada. Il s’occupa d’embaucher des ouvriers qualifiés pour la fonderie, une des premières de la province, puis se contenta très vite d’en récolter une rente, abandonnant à Anthony Manahan* et à d’autres la supervision directe et la gestion. À la fin des années 1840, il vendit la fonderie à Joseph Van Norman*.

Pendant son séjour en Grande-Bretagne, McGill avait négocié un emprunt à long terme sur la succession de George Stanfield pour permettre à Moses Judah Hayes* d’acheter et de relancer l’aqueduc de Montréal. Puis, en collaboration avec John Molson et d’autres membres du conseil d’administration de la Banque de Montréal, McGill acquit des intérêts dans le nouveau monopole des bateaux à vapeur de la rivière des Outaouais. L’Ottawa and Rideau Forwarding Company, qui était une restructuration de l’Ottawa Steamboat Company, serait à long terme son seul investissement fructueux. À sa mort, en 1860, il en retirait un revenu annuel de £728.

En tant que membre du Conseil législatif depuis janvier 1832, l’honorable Peter McGill – les conseillers n’avaient d’honorable que le titre –participa également à la plus grosse transaction foncière de la colonie. Fondée en 1832 par Russell Ellice et Nathaniel Gould, l’associé londonien de McGill, la British American Land Company acheta du gouvernement britannique plus d’un million d’acres dans les Cantons-de-l’Est pour la somme de £110 321 (cours d’Angleterre). Elle exerçait donc une mainmise sur une grande partie des terres cultivables encore inoccupées de la colonie. McGill, avec Moffatt, fut nommé commissaire de la compagnie au Canada en 1834. Les commissaires achevèrent en 1835 leur tâche la plus importante, superviser l’achat de 147 lots différents dans les secteurs habités des cantons, ce qui allait assurer par la suite à la compagnie une hégémonie presque absolue sur le développement agricole et industriel de la région.

En 1831, McGill devint le premier président du conseil d’administration du chemin à lisses de Champlain et du Saint-Laurent, qui reliait Laprairie (La Prairie) à Saint-Jean (Saint-Jean-sur-Richelieu). Même s’il n’était vraisemblablement qu’un actionnaire minoritaire dans le premier chemin de fer de l’Amérique du Nord britannique (qui utilisait du bois non seulement pour les traverses mais aussi pour les rails), son importance dans le milieu des affaires avait donné à cette entreprise précoce une plus grande crédibilité qu’elle n’en aurait probablement eu sans lui. En 1845, avec John Alfred Poor*, Alexander Tilloch Galt*, Moffatt et d’autres, il fut l’un des premiers à promouvoir la création du chemin à lisses du Saint-Laurent et de l’Atlantique. Il siégea au premier conseil d’administration du chemin de fer qui, une fois terminé, relierait Montréal à Portland par les Cantons-de-l’Est. Au moment de la fusion de la compagnie du chemin à lisses du Saint-Laurent et de l’Atlantique avec la compagnie du Grand Tronc, en 1853, il conserva un siège au nouveau conseil d’administration.

McGill était un homme non seulement honorable, mais également religieux. Membre de l’Église d’Écosse durant toute sa vie, il était propriétaire de l’église St Paul de Montréal avec John Redpath* et ne la vendit aux administrateurs qu’à la condition qu’elle et l’école qui y était rattachée ne soient pas touchées par les hérésies de la « grande scission » ou des adeptes d’Ebenezer Erskine. Qu’il ait défendu l’orthodoxie calviniste ne prouve cependant pas qu’il avait l’esprit étroit en matière religieuse : sa femme, membre de l’Église d’Angleterre, éleva leurs fils, John Shuter Davenport et Sydenham Clitherow, dans la foi anglicane, et McGill subventionna la construction du temple de l’Église congrégationaliste. Il est vrai que celui-ci se trouvait sur un grand domaine que McGill tentait de lotir et qu’il devait servir de point d’attrait pour les acheteurs. Quoi qu’il en soit, McGill exerça longtemps les fonctions de président de la Montréal Auxiliary Bible Society (1834–1843) et de la Lay Association of Montréal (1845–1860), et fut choisi conseiller presbytéral de l’église St Paul en 1845.

McGill fut aussi un chef de file dans les organisations sociales et les sociétés secrètes de sa communauté. Il occupa le poste de premier président de la St Andrew’s Society (1835–1842) et celui de grand surintendant des francs-maçons de la Royal Arch de la province du Canada (1847–1850). Il remplit également les fonctions de président du Bureau de commerce de Montréal en 1848, ce qui allait de soi pour un homme dans sa situation.

McGill avait siégé comme conseiller législatif de janvier 1832 à mars 1838. En avril 1838, il fut nommé au Conseil spécial, nanti de pouvoirs dictatoriaux, qui avait été mis sur pied après la rébellion de 1837. Il participa aux travaux de ce conseil durant deux mois, puis, de novembre 1838 à 1841, il fut à la fois membre du Conseil spécial et du Conseil exécutif. En tant que président de l’Association constitutionnelle de Montréal de 1836 à 1839, McGill avait servi de porte-parole au milieu des affaires anglo-écossais et préconisé l’union du Haut et du Bas-Canada pour résoudre les problèmes des colonies. Après l’Union, en 1841, il retourna au Conseil législatif et y demeura jusqu’à sa mort, notamment à titre de président de mai 1847 à mars 1848. Tout en occupant la présidence du Conseil législatif, il siégea de nouveau au Conseil exécutif comme membre du cabinet conservateur de Henry Sherwood et de Denis-Benjamin Papineau jusqu’en décembre 1847 et, après la démission de Papineau, du cabinet dirigé par Sherwood seul. Juge de paix du district de Montréal depuis 1827 au moins, McGill avait participé à l’administration courante de la ville dans les années qui précédèrent l’obtention de la charte municipale. En 1840, le ministère des Colonies le considérait comme un homme politiquement sûr pour le poste de maire. McGill refusa de se présenter aux élections lorsque la première campagne à la mairie eut lieu, en 1842. Ainsi, même si McGill occupa de hautes charges politiques, ce fut toujours par nomination, fait qui témoigne plus de l’importance de ses relations d’affaires et de celles de la Banque de Montréal que de ses propres talents politiques.

Après s’être lancé dans une entreprise de spéculation commerciale en 1843, McGill avait contracté de lourdes dettes envers ses associés. En 1859, il devait encore £40 981 de capital plus 16 ans d’intérêts accumulés à ses associés londoniens. En outre, à cause des £70 000 (cours d’Angleterre) que Price devait à la société londonienne depuis 1853, McGill, qui s’était porté garant de Price, se trouvait dans une situation encore plus difficile. Pendant les 17 dernières années de sa vie, les affaires de McGill furent en liquidation. Ce n’est qu’en hypothéquant le fonds en fiducie qui lui venait de sa femme qu’il put faire un emprunt de £30 000 à la Banque de Montréal en 1859. En empruntant à une banque dont il était le président et en utilisant la dot de sa femme, McGill put échelonner de nouveau sa lourde dette.

Si l’on s’arrête à la diversité des activités de McGill, on se fait une idée fausse de sa carrière. Mais si l’on évalue sa carrière de commerçant capitaliste avec les mêmes critères de profits et de pertes qui s’appliquent au succès d’une entreprise, l’échec de McGill est patent. Une fois réglées toutes les dettes en souffrance, sa succession fut très modeste : ses deux fils ne reçurent chacun que 36 174 $. Celui qui était d’office le chef du milieu des affaires montréalais ne parvint pas à établir une fortune grâce à laquelle les McGill auraient pu demeurer importants dans la bourgeoisie montréalaise. Derrière l’image publique, on trouve une fortune comparable à celle qu’un petit industriel aurait pu accumuler. Peut-être est-ce pour cette raison qu’il exigea des funérailles « simples, modestes et discrètes ». Toutefois, soucieux des apparences jusqu’au bout, McGill avait demandé d’être enterré au cimetière du Mont-Royal en présence de ses domestiques, tous vêtus d’habits de deuil fournis par la succession, qui paya aussi la publication du sermon prononcé en son honneur le dimanche après sa mort.

Si l’on se situe dans le contexte des changements structurels profonds que subissait alors l’économie montréalaise, l’échec de Peter McGill se comprend. Sa carrière se déroula pendant la révolution industrielle ; durant cette période où les familles de la bourgeoisie montréalaise devaient de plus en plus leur fortune à la mainmise qu’elles exerçaient sur les moyens de production, McGill, malgré les nombreuses possibilités qu’offrait le domaine du transport et de l’industrie de transformation, ne put tirer parti de la situation. Contrairement à ses collègues Molson et Redpath, il demeura essentiellement un commerçant capitaliste dans la nouvelle ère du capitalisme industriel.

En l’absence de fonds pour la Peter McGill and Company, l’histoire de la firme a dû être reconstituée à partir de la documentation des ANQ-M, CN1-295, 7 oct., 30 déc. 1826, 10 mars, 7 juin 1827 ; de celle du Groupe de recherche sur l’hist. des milieux d’affaires de Montréal (Montréal), Assignment cross-reference file, General agreement file ; Monetary protests, nominal series ; du journal Quebec Commercial List (Québec), 1825 ; et de la copie dactylographiée de la communication de Joanne Burgess et Margaret Heap, « les Marchands montréalais dans le commerce d’exportation du Bas-Canada, 1815–1888 » (communication faite devant l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Montréal, 1978). [r. s.]

ANQ-M, CM1, 1/17 ; CN1-7, 22 mars 1833 ; CN1-187, 8 sept. 1823, 22 févr. 1827, 16 janv. 1844 ; CN1-102, 2 févr.–17 juin 1835 ; CN1-134, 6 nov. 1824, 12 juin 1826, 11 oct. 1828 ; P1000-3-309.— APC, MG 28, 112 ; RG 68, General index, 1651–1841 ; 1841–1867.— ASQ, Fonds Viger-Verreau, Carton 46, liasse 9.— McGill Univ. Libraries (Montréal), Dept. of Rare Books and Special Coll.,

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Robert Sweeny, « McGILL, PETER (Peter McCutcheon) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 8, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 3 févr. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/mcgill_peter_8F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/mcgill_peter_8F.html |

| Auteur de l'article: | Robert Sweeny |

| Titre de l'article: | McGILL, PETER (Peter McCutcheon) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 8 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1985 |

| Année de la révision: | 1985 |

| Date de consultation: | 3 févr. 2026 |