Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

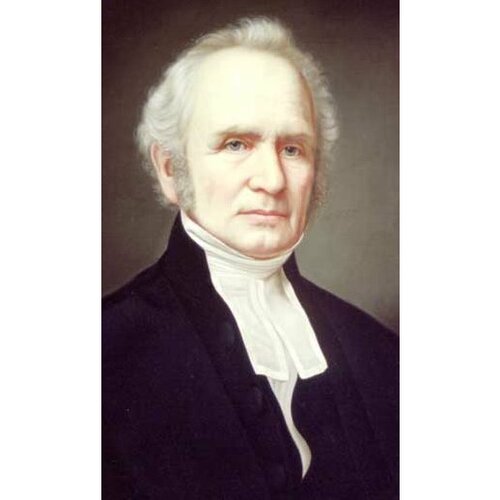

ROBINSON, sir JOHN BEVERLEY, avocat, homme politique et juge, né le 26 juillet 1791 à Berthier, Bas-Canada, deuxième fils de Christopher Robinson* et d’Esther Sayre, décédé le 31 janvier 1863 à Toronto.

Le père de John Beverley Robinson, un loyaliste né en Virginie, avait servi dans les Queen’s Rangers vers la fin de la guerre d’Indépendance américaine. Le régiment fut évacué au Nouveau-Brunswick puis licencié en 1783. L’année suivante, Christopher Robinson épousa Esther Sayre, la fille d’un ministre protestant et loyaliste bien connu, et, en 1788, la famille déménagea au Québec, où John Beverley naquit trois ans plus tard. En 1792, les Robinson allèrent vivre à Kingston, dans le Haut-Canada, où Christopher fut nommé arpenteur général des forêts et réserves du Haut-Canada ; en 1794, il fut admis au barreau. Il allait mourir, subitement, le 2 novembre 1798. Les Robinson et leurs enfants – dont l’aîné, Peter*, était âgé de 13 ans – avaient quitté Kingston depuis peu de temps, pour aller s’installer à York (Toronto).

Âgé de sept ans, John Beverley fut envoyé à Kingston pour y vivre et y être éduqué par l’ami de son père, le révérend John Stuart*, chez qui il demeura pendant quatre ans. En 1799, le jeune garçon fut inscrit à l’école ouverte par le nouveau venu John Strachan. Quatre ans après, Strachan fut ordonné prêtre de l’Église d’Angleterre et chargé du ministère à Cornwall, où il rouvrit son école. Jusqu’en 1807, Robinson vécut au foyer de Strachan. Ses études étaient payées par Stuart et par l’exécuteur testamentaire de son père, bien que Strachan eût offert de le prendre gratuitement. Les rapports de l’élève avec le maître donnèrent naissance à l’admiration et à l’amitié que, toute sa vie, Robinson conserva à Strachan.

A l’âge de 16 ans, il s’affranchit de la tutelle de Strachan pour faire ses études de droit avec D’Arcy Boulton*, père, alors solliciteur général du Haut-Canada. Il se mêla facilement aux jeunes gens de la bonne société d’York, travailla dur, lut avec avidité et, pendant la session, assista souvent aux débats de l’Assemblée. En sa qualité d’ancien élève de Strachan, au surplus jeune homme brillant et d’un physique avantageux, Robinson fut attiré dans l’entourage du juge en chef William Dummer Powell* – une relation qui l’aida beaucoup dans les débuts de sa carrière. En 1811, quand Boulton fut capturé par un corsaire français alors qu’il faisait voile vers l’Angleterre, Robinson dut passer au cabinet de John Macdonell*, récemment nommé procureur général, pour terminer sa dernière année d’apprentissage.

Au printemps de 1812, alors qu’un vent de guerre, en provenance des États-Unis, soufflait en direction du nord, Robinson se porta volontaire pour servir dans une des compagnies de flancs-gardes (compagnies spéciales de la milice conçues pour le service régulier). Quand la guerre fut officiellement déclarée, le 18 juin 1812, ces compagnies furent appelées à l’entraînement en vue du service actif. Comptant parmi les hommes les mieux préparés par leur instruction et leur milieu familial, Robinson se vit accorder une commission d’officier. Sa participation au combat fut brève et glorieuse. En août, il accompagna Isaac Brock* dans la région sud-ouest de la province pour repousser l’invasion du général William Hull, et commanda les volontaires qui se joignirent aux troupes régulières pour prendre officiellement possession du fort Detroit. Les volontaires ramenèrent des groupes de prisonniers à York. En septembre, les compagnies de flancs-gardes d’York furent dépêchées pour renforcer la frontière du Niagara. Robinson avait temporairement le commandement de l’une de ces compagnies quand les envahisseurs traversèrent à Queenston. Arrivée juste quelques instants après la mort de Brock, la compagnie de Robinson reçut l’ordre de charger à son tour de la même manière que l’avait fait Brock quand il fut tué. John Macdonell, qui commandait les compagnies de flancs-gardes de la milice, fut mortellement blessé, et les compagnies se replièrent. On leur confia alors la mission d’effectuer la longue marche de flanc qui conduisit à la victoire à la fin de l’après-midi.

À son retour à York avec des prisonniers, Robinson s’entendit féliciter pour sa récente nomination. Ce n’est qu’après avoir demandé de quelle nomination il s’agissait qu’il apprit qu’on l’avait fait procureur général intérimaire de la province. C’est sur la recommandation de Powell que Robinson obtint ce poste, bien qu’il eût tout juste 21 ans et qu’il ne fût pas encore membre du barreau. Le bruit courut par la suite que l’amitié de Robinson pour la fille de Powell, Anne*, lui avait valu cette nomination ; mais, bien plus tard, après avoir été évincé du pouvoir, Powell persistera à dire que Robinson avait été choisi pour ses talents. De 1812 à 1814, le jeune Robinson exerça les fonctions de procureur général, donnant des avis juridiques au gouvernement de la province et engageant au nom de la couronne les poursuites contre les criminels.

Le problème le plus grave qu’il avait à affronter, dans le contexte de la guerre, était le manque toujours possible de loyauté de la part des immigrants arrivés de fraîche date dans la province ; la plupart d’entre eux étaient des Américains qui, au cours de leurs déplacements vers l’Ouest, en quête de terres, avaient traversé dans le Haut-Canada, et dont la loyauté, que ce fût envers les États-Unis ou envers le Haut-Canada, n’était pas à toute épreuve. Après coup, il ressort que relativement peu de colons passèrent aux Américains pendant la guerre, mais les rumeurs de dissidence étaient alors, de toute évidence, suffisantes pour inquiéter le gouvernement et ses leaders. L’invasion américaine accrut le mécontentement, et certains, qui étaient bien connus pour critiquer le gouvernement avant la guerre, comme Joseph Willcocks*, par exemple, désertèrent. Il arriva qu’un groupe de colons du comté de Norfolk, ayant obtenu des armes des Américains, retournèrent dans cette région pour terroriser leurs voisins. Un groupe d’officiers de la milice et de volontaires se mirent en frais de les arrêter, et 18 de ces renégats furent pris les armes à la main. Ces arrestations donnèrent aux autorités gouvernementales l’occasion de faire un salutaire exemple. Les 18 furent accusés de trahison et Robinson fut chargé de la poursuite. Le général Francis Rottenburg*, qui était administrateur provincial, demandait que l’on hâtât la tenue des procès, tout en évoquant la possibilité que certains des accusés, ceux qui étaient miliciens, fussent traduits devant une cour martiale. Robinson résista à ces pressions et s’employa méthodiquement à préparer la preuve en vue de procès civils pour trahison. Trois des 18 prisonniers de Norfolk acceptèrent de témoigner contre leurs complices. Dix-neuf individus, finalement, furent cités à leur procès : 15 étaient de Norfolk, 2 étaient inculpés à York, et 2 s’étaient livrés volontairement. Le grand jury mit également en accusation 50 autres personnes qui avaient fui aux États-Unis. Les procès furent instruits à Ancaster le 7 juin 1813 et durèrent deux semaines. Quatorze des accusés furent trouvés coupables, un reconnut sa culpabilité et quatre furent acquittés. Robinson recommanda subséquemment à sir Gordon Drummond*, commandant des forces armées, que sept de ceux dont la culpabilité avait été reconnue fussent exécutés, et le juge en chef Thomas Scott* en ajouta un autre, si bien que le 20 juillet huit hommes furent pendus. On peut se demander si le qualificatif d’ « assises sanglantes », dont on usa par la suite pour décrire ces procès, était vraiment mérité, compte tenu que ceux qui furent exécutés avaient trahi en temps de guerre.

Robinson avait aussi à intenter des poursuites dans des cas moins exceptionnels d’offenses criminelles et à se présenter aux assises dans chaque district de la province. Il lui revenait de suggérer les noms de gens susceptibles d’agir en qualité de juges de paix, et plusieurs procédures administratives obligeaient le procureur général à agir au nom du gouverneur. Il avait en outre son propre cabinet d’avocat. À son retour au Canada, à l’automne de 1814, D’Arcy Boulton fut nommé procureur général, parce qu’il avait à son actif plus d’années de service que Robinson, auquel on donna le poste de solliciteur général, le 13 février 1815.

La guerre étant finie et lui-même étant relevé des responsabilités qu’elle comportait, Robinson, encouragé par Strachan, saisit l’occasion de se rendre en Angleterre pour y poursuivre ses études en droit et s’y faire admettre au barreau. Avec l’aide de Powell, il obtint un congé du nouvel administrateur provincial, sir George Murray*, et quitta York le 1er septembre 1815. À la fin d’octobre, il était installé à Londres, où il fut gracieusement reçu par lord Bathurst, le ministre de la Guerre et des Colonies. Parmi ses parrains au Lincoln’s Inn, il y avait l’avocat général du Royaume-Uni. Entre deux sessions d’études, il voyageait, sur le continent, en Écosse et dans le nord de l’Angleterre. Son congé fut deux fois prolongé avec plein salaire, et une troisième fois avec mi-salaire.

Une des lettres d’introduction de Robinson était adressée à William Merry, sous-secrétaire à la Guerre. À sa première visite chez les Merry, il rencontra « une petite fille excessivement jolie et mignonne – une demoiselle Walker – [...], aux manières et à l’apparence fort agréables et engageantes ». Le 5 juin 1817, Emma Walker et lui se marièrent et, tôt en juillet, ils quittaient l’Angleterre pour le Haut-Canada. Robinson reprit ses fonctions de solliciteur général pour quelques mois, mais la promotion de Boulton, devenu juge, lui ouvrit le poste de procureur général auquel il fut nommé le 11 février 1818.

En qualité de procureur général, Robinson touchait un salaire, qu’on semble avoir considéré comme une rémunération versée en vue de retenir ses services, ainsi que des honoraires pour le travail exécuté pour la couronne. Il continuait à exercer à titre privé. À son retour d’Angleterre, en 1817, la North West Company l’avait choisi comme conseiller juridique dans le procès qu’elle intentait à lord Selkirk [Douglas*] – une affaire qui lui apporterait une grande notoriété. À la suite de la destruction de sa colonie de la Rivière-Rouge par les Nor’Westers, Selkirk avait loué les services d’une bande de mercenaires suisses, était passé au Canada, s’était muni dans le Bas-Canada d’une nomination de juge de paix et avait pris la route de l’Ouest. Il s’empara du fort William (Thunder Bay) et de son contenu, et en expulsa les gens de la North West Company. La compagnie, qui avait d’abord envisagé de lui intenter une action en dommages, au civil, décida de porter contre lui, dans le district de Western du Haut-Canada, des accusations criminelles pour vol et assaut. On s’attendait à ce que Robinson engageât la poursuite, en sa qualité de procureur général. Il retourna à la compagnie l’avance qu’elle lui avait versée, mais il ne pouvait, bien sûr, empêcher qu’on soupçonnât un conflit d’intérêts. Sa tentative d’inculper Selkirk à Sandwich (Windsor), en septembre 1818, échoua, de même qu’un second acte d’accusation, pour conspiration, qui se rendit devant un jury. Peu après, Robinson porta contre les Nor’Westers des accusations pour crimes commis contre Selkirk et ses gens, mais les accusés furent tous acquittés.

L’amertume qui ressort avec évidence de l’affaire Selkirk est symptomatique de l’état du Haut-Canada à la suite de la guerre. L’effondrement des affaires de la North West Company dans l’Ouest américain aggrava naturellement la situation économique déjà difficile du Haut-Canada. La fin de la guerre avait entraîné une chute des prix dans le secteur agricole. La guerre avait, en outre, mis fin à l’immigration en provenance des États-Unis et ralenti, par conséquent, la mise en valeur des terres, dont le prix était tombé. Les dommages à la propriété étaient considérables, en particulier dans la péninsule de Niagara, et aucune indemnité n’avait encore été versée. Les mécontents trouvèrent bientôt des porte-parole.

Peu après le retour de Robinson dans le Haut-Canada, en 1818, un Écossais du nom de Robert Gourlay s’était présenté pour inspecter une terre que sa femme possédait dans la partie ouest de la province. Influencé outre mesure par des parents de sa femme, Thomas Clark* et William Dickson*, qui pratiquaient sur une grande échelle la mise en valeur des terres et la spéculation dans la région de Niagara, Gourlay blâma le gouvernement pour l’étroitesse de ses vues dans le domaine de la mise en valeur des terres et pour son attitude dissuasive à l’égard de l’immigration américaine. Avec l’intention de recueillir des renseignements pour un livre qu’il projetait, Gourlay prépara un questionnaire, qui serait publié dans l’Upper Canada Gazette et dans lequel il invitait les propriétaires de terres à lui faire part de renseignements, mais aussi de leurs doléances et de leurs suggestions pour l’amélioration de la situation. Powell et Samuel Smith*, lequel dirigeait le gouvernement, approuvèrent tous deux le questionnaire et les fins qu’il visait, mais Strachan, plus soupçonneux, comprit qu’il fournirait à de nombreux Haut-Canadiens un véhicule pour exprimer leurs griefs.

Robinson, tout occupé de l’affaire Selkirk, semble n’avoir accordé que peu d’attention à Gourlay avant que Smith, qui commença à s’alarmer au printemps de 1818, lui donnât l’ordre « de surveiller les démarches » de Gourlay de manière à trouver « occasion de [lui] faire échec par le moyen d’une poursuite au criminel ». En juin, Robinson émit l’avis que la troisième adresse imprimée de Gourlay était « grossièrement diffamatoire » et « entièrement subversive », tout en disant à Smith que les conséquences d’une poursuite devaient être étudiées sérieusement avant toute intervention judiciaire pouvant donner de l’importance à une affaire qui, autrement, serait insignifiante. Quant aux assemblées que Gourlay tenait dans toute la province, Robinson les jugeait « dangereuses », dans la mesure où elles montraient « de quelle manière des mouvements populaires reposant sur des prétextes moins spécieux que ceux-ci peuvent se produire ».

Smith décida d’agir et confia la poursuite au solliciteur général Henry John Boulton. Accusé de libelle séditieux, Gourlay fut acquitté. Toutefois, le nouveau lieutenant-gouverneur, sir Peregrine Maitland*, pressé par Strachan, résolut d’imposer le silence aux agitateurs ; l’Assemblée, qui tout récemment se montrait sévère envers le gouvernement, vota à l’unanimité moins une voix une loi « pour interdire la tenue de certaines réunions dans la province ». En vertu d’une loi datant de 1804, on donna à Gourlay l’ordre de quitter le Haut-Canada. Il resta, fut arrêté et mis en prison à la mi janvier 1819. Robinson représenta la couronne au procès de Gourlay, à Niagara, au mois d’août suivant. Trouvé coupable d’avoir ignoré l’ordre de quitter la province, Gourlay fut banni du Haut-Canada.

Alarmé par le mécontentement qui s’était exprimé par la voix de Gourlay, le gouvernement décida qu’il fallait, au sein de l’Assemblée, un porte-parole du lieutenant-gouverneur et de ses conseillers des conseils exécutif et législatif. Aux élections générales de l’été de 1820, Robinson fut élu dans la ville d’York, et la tâche de préparer, de présenter et de défendre les mesures présentées par le gouvernement à l’Assemblée reposa presque entièrement sur ses épaules. Bien qu’il ne fût pas passionné par la politique, ainsi qu’il l’avoua à son ami John Macaulay*, Robinson continua à jouer un rôle de premier plan jusqu’en 1828. Les objectifs que Maitland et ses principaux conseillers, Robinson et Strachan, entreprirent de réaliser pendant les années 20 étaient les suivants : promouvoir le développement économique par le moyen, en particulier, de l’immigration britannique et de la réalisation de travaux publics ; créer un système bancaire centralisé comme celui dont les fédéralistes hamiltoniens s’étaient faits les champions aux États-Unis ; maintenir le lien constitutionnel avec la Grande-Bretagne et les institutions politiques britanniques ; soutenir l’Église d’Angleterre, tolérer certaines sectes religieuses et faire preuve d’amitié envers les presbytériens et les méthodistes conservateurs ; soutenir à même les fonds publics l’éducation élémentaire et éviter certains aspects de l’expérience américaine, comme un droit de vote étendu et la séparation de l’Église et de l’État.

Quand l’Assemblée se réunit en novembre 1821, Barnabas Bidwell*, député de Lennox et Addington, y prit séance. Autrefois membre du Congrès des États-Unis et fonctionnaire au Massachusetts, Bidwell était venu au Canada en 1810, fuyant devant une accusation de mauvaise gestion des fonds gouvernementaux dans cet état. Robinson pensait de lui qu’il était un « coquin » et n’était que trop heureux d’appuyer toute mesure visant à l’exclure de l’Assemblée. À l’instar de plusieurs autres tories du Haut-Canada, Robinson voyait en Bidwell un produit du système politique américain qui, fondé sur le républicanisme et sur le réformisme, encourageait la corruption et la déloyauté chez ses tenants. Le procureur général présenta à l’Assemblée une requête de quelques électeurs de Lennox et Addington qui voulaient que l’élection de Bidwell fût déclarée « nulle et sans effet », de façon à conserver « pure et sans tache [...] la dignité » de l’Assemblée. À la suite d’un long débat, auquel Robinson prit une part importante, et d’une décision obtenue de justesse, Bidwell fut expulsé et une loi fut adoptée qui interdisait à toute personne qui avait occupé un poste officiel aux États-Unis de se porter candidat à une élection. Cependant, Marshall Spring Bidwell*, après deux élections partielles chaudement disputées, fut élu à la place de son père aux élections de 1824. Cet épisode marqua le commencement des discussions sur la question des étrangers, question qui allait diviser la province à partir de 1824.

Robinson était aussi personnellement inquiet du grand besoin de revenus qu’éprouvait le gouvernement. Les législatures du Haut et du Bas-Canada n’étaient pas parvenues à s’entendre, depuis 1819, sur le partage des droits de douane. Les deux chambres de la législature du Haut-Canada décidèrent que le procureur général devait se rendre en Angleterre pour convaincre le gouvernement impérial d’intervenir dans cette situation sans issue. Robinson, sa femme et son frère Peter se mirent en route pour Londres, via New York, en février 1822. Deux jours après, Anne Powell partait sur leurs traces, contre le désir de sa famille. Elle rejoignit les voyageurs à Albany, mais Robinson ne lui permit pas de s’embarquer à New York avec eux. Elle fit la traversée sur un autre paquebot qui alla se briser, par gros temps, sur la côte rocheuse au sud de l’Irlande. Le corps d’Anne fut rejeté sur le rivage. Son père, dont l’étoile avait pâli avec l’arrivée de Maitland et qui était alors en Angleterre en quête de quelque haute fonction, fut écrasé de douleur. À l’encontre de ses vœux, sa fille avait, pendant cinq ans, porté toute son attention sur Robinson, et sa toquade avait tourné à la tragédie.

La tâche principale de Robinson, en Angleterre, consistait à convaincre le gouvernement impérial d’autoriser le Haut-Canada à toucher une partie des arrérages dus depuis 1819 au chapitre des revenus provenant de la douane, et de garantir à la province une part des futurs revenus. À son arrivée, cependant, il découvrit que le ministère des Colonies était à étudier un projet d’union politique des Canadas. Un groupe de fonctionnaires du Bas-Canada, dont le solliciteur général Charles Marshall et le receveur général John Caldwell*, insistaient pour obtenir une telle union afin de créer une province à majorité anglophone dont la législature serait dominée par les députés de langue anglaise. Le ministre des Colonies et ses hauts fonctionnaires, désireux de trouver une solution à l’impasse politique dans laquelle se trouvait le Bas-Canada, semblaient faire bon accueil au projet. Robinson participa aux conversations, mais pour constater bientôt que les discussions n’iraient probablement pas dans un sens favorable aux besoins du Haut-Canada, et demanda instamment que des clauses relatives au problème financier soient insérées dans l’acte d’union projeté. Il obtint satisfaction sur ce point, mais, quand le projet de loi fut présenté au parlement britannique, il rencontra une opposition inattendue. Le gouvernement le retira et demanda à Robinson une nouvelle rédaction des clauses relatives aux finances et au commerce en vue d’un autre projet de loi, qui fut adopté en août 1822 sous le nom de Canada Trade Act. Cette loi mettait en vigueur une liste détaillée et complète des droits d’importation sur les marchandises en provenance des États-Unis qui entraient dans les ports du Haut-Canada situés sur les Grands Lacs. Les péages maritimes sur le Saint-Laurent étaient abolis et le Haut-Canada recevait un cinquième des droits perçus entre le 1er janvier 1819 et le 1er juillet 1824, cette part devant être révisée, par la suite, à tous les trois ans.

Robinson était dès lors prêt à rentrer au pays, mais lord Bathurst le retint comme conseiller. Entre temps, il complétait ses sessions d’études à Lincoln’s Inn. Il entreprit aussi de négocier avec le sous-secrétaire aux Colonies, Robert Wilmot-Horton, à qui il avait eu affaire pour la préparation des projets de loi sur l’union projetée et sur le commerce, en vue de doter York d’un bureau de poste convenable. De Horton et des légistes de la couronne, il sollicita avec insistance un avis juridique sur la question suivante : des personnes qui ont résidé dans le Haut-Canada pendant sept ans, sans toutefois prêter le serment d’allégeance ni être naturalisées sujets britanniques, ont-elles, légalement, capacité de détenir une terre ? Robinson et Maitland étaient tous deux d’avis que la loi devait garantir aux immigrants la possession tranquille de leurs terres, mais ils craignaient en même temps le manque éventuel de loyauté des Américains non naturalisés et cherchaient à légiférer pour exclure les étrangers de l’Assemblée. Mais le gouvernement impérial n’était pas disposé, pour lors, à prendre une décision ferme sur ces questions.

Robinson souleva aussi le problème des dommages de guerre. Deux commissions d’enquête avaient établi la valeur des pertes à £230 000 et à £182 130 respectivement, mais aucune indemnité n’avait été versée. En Angleterre, un comité non officiel, composé d’Edward Ellice, d’Alexander Gillespie et de John Galt*, avait, depuis l’été de 1821, exercé des pressions pour que l’on donnât suite aux réclamations d’un certain nombre de Canadiens. À l’automne de 1823, le gouvernement britannique autorisa Maitland à faire, à même les fonds impériaux, un premier versement égal au quart de la seconde estimation, à condition toutefois que le gouvernement de la province acceptât de verser un autre quart. Le solde de la somme réclamée serait aussi divisé en parts égales. Cette décision déçut Robinson, à cause de la situation financière déjà très difficile de la province. Galt recommanda que ce versement des fonds impériaux fût effectué par l’intermédiaire de la compagnie de Gillespie, une maison de commerce et d’expédition de Montréal et de Londres ; l’argent, dans ces conditions, serait acheminé par une compagnie créancière de plusieurs hommes d’affaires du Haut-Canada. Dès ce moment, Robinson n’eut plus guère de sympathie pour Galt.

Pendant l’été et l’automne de 1822, Robinson et Wilmot-Horton se virent constamment et devinrent des amis intimes. Au cours de leurs discussions sur la politique coloniale, ils élaborèrent un plan pour encourager l’immigration britannique dans le Haut-Canada, croyant que ce serait là le moyen de contrebalancer l’influence d’une immigration à prédominance américaine, d’accroître la population anglophone au Canada et de maintenir le lien entre la Grande-Bretagne et les colonies. Pour Wilmot-Horton, ce plan, approuvé par le gouvernement en janvier 1823, ferait « de la main-d’œuvre excédentaire et des malheurs de la mère patrie, la main-d’œuvre active et la bénédiction des colonies ». Alors qu’ils réfléchissaient aux immigrants éventuels, leur attention se porta vers l’Irlande comme vers un réservoir où puiser ; ils obtinrent du reste l’encouragement et l’aide du gouvernement irlandais. Au frère de Robinson, Peter, le ministre des Colonies demanda de superviser la migration vers le Haut-Canada.

La discussion sur l’union des deux provinces s’était poursuivie pendant l’été et à l’automne. Bien que, personnellement, il n’aimât point cette idée, Robinson n’avait rien dit contre le projet aussi longtemps que ne commencèrent pas à arriver des indications sur l’opposition manifestée par l’opinion publique du Canada. La perspective d’une Assemblée élective augmentée et renforcée lui déplaisait, et il sentait bien que des marchands anglophones de Montréal tentaient simplement de draguer dans le Haut-Canada pour se sortir de leurs propres problèmes politiques et économiques. Quand il fut soumis à la chambre des Communes britannique au début de 1823, le nouveau projet d’union tomba sous les coups vigoureux des réformistes, qui soulignèrent l’opposition des Canadiens français à cette mesure. Robinson, entre temps, avait pensé à une autre solution. Sa brochure sur le projet, qu’il publia à Londres en 1824, contenait deux études de sa main, une de Strachan et une quatrième de James Stuart*, de Québec. Robinson proposait une union de toutes les provinces britanniques de l’Amérique du Nord, qui aurait contre les empiétements américains un effet préventif plus marqué, sans compter, argumentait-il, que les fonctionnaires du gouvernement seraient plus rassurés, puisque la liste civile serait plus facilement approuvée dans une seule législature. L’union serait de nature fédérale et comprendrait des gouvernements provinciaux, formés comme ils l’étaient alors, avec compétence sur les affaires locales. Le parlement de l’union serait composé d’une chambre haute dont les membres seraient tirés des conseils législatifs provinciaux par le gouverneur général et d’une chambre basse élue soit par les assemblées provinciales, soit par des électeurs soumis à un cens électoral assez élevé. Ce parlement « ferait des lois pour le bien-être général et le bon gouvernement des provinces britanniques unies ». Il pourrait s’occuper des questions religieuses, sous réserve des dispositions de l’Acte constitutionnel de 1791, du commerce et de la défense. Il pourrait également percevoir les droits de douane, tandis que les gouvernements provinciaux disposeraient des taxes indirectes et des impôts fonciers. Un projet comme celui-là renforcerait l’emprise britannique en Amérique du Nord, puisque la majorité anglophone qu’il créerait au sein de la législature unie dominerait les Canadiens français, que Robinson jugeait conservateurs, intéressés surtout à l’agriculture et opposés au développement du commerce. Cette conception de l’union, bien qu’elle fût alors rejetée par le gouvernement impérial, Robinson l’eut à l’esprit toute sa vie.

En février 1823, il termina sa scolarité à Lincoln’s Inn et fut admis au barreau anglais. Strachan l’avait fortement incité à tâter de la politique en Angleterre et était disposé, pour lui faciliter les choses, à lui faire un prêt de £1500 sans exiger d’intérêt et sans fixer de conditions. Plus alléchante, l’offre que lui fit lord Bathurst du poste de juge en chef à l’île Maurice au salaire annuel de £3 500 – supérieur à ce que Robinson gagnerait jamais dans la magistrature – avec une allocation de logement. Mais il préféra rester au Canada : « Un jour ou l’autre, nous deviendrons un grand peuple – cela est certain – et nos fils vivront peut-être assez longtemps pour voir cela », écrivait-il à Macaulay. Il fut de retour à York au début de juillet 1823.

Robinson rentrait à York comme l’un des deux hommes les plus influents de la province. L’amitié qui les liait, lui et Strachan, au lieutenant-gouverneur Maitland et les appuis sur lesquels ils pouvaient compter au sein du Conseil législatif et de la chambre d’Assemblée leur conféraient une grande influence. Comme principal fonctionnaire du gouvernement pendant les années 20, Robinson n’était pas le leader d’un parti politique dont la cohésion fût fondée sur l’appui d’un programme politique par l’électorat de la province ; il se trouvait plutôt comme au centre d’un groupe d’administrateurs et de partisans du gouvernement siégeant au sein de la législature, lesquels étaient liés les uns aux autres par des amitiés et des intérêts communs. Ce groupe, appelé le « Family Compact » par ses adversaires réformistes, s’était battu ensemble pendant la guerre de 1812 et avait pour marques distinctives le maintien du lien avec la Grande-Bretagne, l’opposition aux États-Unis, le désir d’assimiler les Canadiens français à une culture « britannique », l’encouragement au commerce et la réalisation de travaux publics. Strachan était le porte-parole du Family Compact en matière de religion et d’éducation, alors que Robinson dirigeait le groupe à l’Assemblée. Les réformistes, toutefois, prêtaient au Family Compact une plus grande unité de pensée qu’il n’en avait de fait ; sur le système bancaire, les terres, l’éducation et les affaires religieuses, les vues du groupe n’étaient pas toujours unanimes.

De nouveau, Robinson fut élu dans York aux élections de 1824, à la suite d’une campagne acerbe. William Lyon Mackenzie écrivait, dans le tout nouveau Colonial Advocate : « Ses talents sont grandement surestimés ; certains ont pris sa désinvolture pour de l’esprit ; ce n’est pas notre cas [...] nous le tenons pour un homme vain et ignorant. » Et Robinson de faire au secrétaire du gouverneur ce commentaire : « Un autre reptile du type Gourlay a surgi en la personne d’un M. Mackenzie [...] Quelle vermine ! » La victoire remportée de justesse par Robinson indiquait un changement dans le comportement politique : au cours des sessions suivantes, la chambre allait être divisée également entre partisans et adversaires du gouvernement. L’opposition était d’un caractère plus diffus encore que le groupe du Family Compact. Ses membres faisaient l’union autour d’une série de questions, et en premier lieu celle des étrangers, mais ils étaient aussi souvent mus par des intérêts personnels que par de grands idéaux ou par des considérations idéologiques. Il s’y trouvait une coterie d’amis et de partisans groupés autour de Marshall Spring Bidwell, quelques radicaux influencés par le mouvement réformiste britannique, un groupe opposé à l’Église d’Angleterre et au statut d’Eglise établie qu’elle revendiquait, et des individus dont certains désapprouvaient les programmes du gouvernement relatifs aux terres et au développement, ou qui avaient, comme c’était le cas pour Robert Randall*, des griefs personnels contre le gouvernement.

La première session du 9e parlement s’ouvrit en janvier 1825 ; beaucoup de mots et peu de législation. Mais, dans la coulisse, la grande question des années 20 était en gestation. Les cours britanniques avaient statué que les personnes restées aux États-Unis après 1783 et leurs descendants ne pouvaient plus prétendre être considérés comme sujets britanniques. Lord Bathurst, faisant part de cette décision à Maitland, à la fin de 1824, l’avisa que les deux Bidwell ne pouvaient pas, non plus, siéger à l’Assemblée. Mais, parce que beaucoup de particuliers du Haut-Canada eussent été lésés, dans leur droit de posséder une terre aussi bien que dans leurs droits civils, on ne donna point suite à cette dépêche. Robinson en discuta plutôt avec le ministre des Colonies pendant son séjour en Angleterre à l’été de 1825. Comme le gouvernement impérial ne voulait pas intervenir à ce moment, il fut convenu qu’une loi de portée limitée serait adoptée par la législature du Haut-Canada, conférant les droits civils et les privilèges de sujets britanniques à ceux qui, ayant résidé pendant sept ans dans le Haut-Canada, renonceraient à leur citoyenneté américaine.

Pendant des mois, cette question avait été vivement débattue par l’opinion publique, avant que se réunisse l’Assemblée en novembre 1825. Les projets de loi préliminaires de Robinson franchirent l’étape du conseil, mais quand il les présenta à la chambre en expliquant comment ils régleraient le problème, ce fut un déluge de protestations. Robinson eut le sentiment que, délibérément, l’opposition dénaturait les intentions du gouvernement en affirmant que ces projets de loi étaient une insulte injustifiée à ceux qui étaient nés ou qui vivaient depuis longtemps dans le Haut-Canada. L’opposition mit également en doute le droit d’un gouvernement colonial de légiférer en ce domaine, et la chambre adopta une adresse dans laquelle on demandait l’intervention du parlement impérial.

Le pouvoir fut en effet donné par ce parlement à la législature du Haut-Canada de naturaliser tout résidant de la province qui satisferait aux exigences des lois britanniques relatives à la naturalisation, mais les instructions sur cette nouvelle législation n’étaient pas encore arrivées quand la législature du Haut-Canada recommença à siéger en décembre 1826. Connaissant la teneur des directives attendues d’Angleterre, Robinson eut à lutter contre un projet de loi, présenté par John Rolph et bien accepté dans les milieux politiques, qui prévoyait que tout colon habitant la province deviendrait sujet britannique, à moins qu’il n’enregistrât sa dissidence. Quand enfin arrivèrent les instructions du gouvernement impérial, le projet de loi de Rolph fut modifié par le procureur général de manière qu’il y fût conforme. De nouveau l’opposition trouva à redire à l’exigence du ministère des Colonies qui demandait que les individus fassent enregistrer leur naturalisation et, au surplus, qu’ils prêtent un serment d’allégeance. C’était le sentiment de Robinson que, par leurs discussions, les adversaires attaquaient le jugement des cours de même que la mesure destinée à lever des incapacités découlant de ce même jugement. À la suite d’un débat orageux et de la défection de certains députés de l’opposition, le projet de loi modifié fut adopté.

Courroucée, l’opposition envoya Robert Randall porter ses protestations en Angleterre. Randall consulta aussi bien le ministre des Colonies que l’opposition parlementaire radicale ; la crainte que la question fût soulevée au parlement força le nouveau ministre des Colonies, lord Goderich, à convenir de donner des directives en vue d’un nouveau projet de loi, lequel fut adopté par la législature du Haut-Canada en mai 1827. Tous ceux qui avaient bénéficié de concessions de terres, été titulaires de fonctions publiques, prêté le serment d’allégeance ou résidé dans la province antérieurement à 1820 devaient se voir conférer les droits propres aux sujets britanniques. Aucune clause ne prévoyait qu’on dût renoncer à l’allégeance aux pays étrangers. Ce nouveau projet de loi embarrassait cruellement Robinson et le parti gouvernemental du Haut-Canada. Ils avaient patiemment déféré aux ordres du ministère des Colonies et s’étaient faits les défenseurs des décisions impopulaires qu’on y avait prises, et voilà qu’un nouveau ministre des Colonies, cédant aux pressions de l’opposition du Haut-Canada, sapait le gouvernement colonial.

En 1827, alors que la question des étrangers était en plein bouillonnement, le successeur du juge D’Arcy Boulton, John Walpole Willis*, arriva à York. C’était un avocat en équité dont on croyait qu’il ne ferait qu’un bref passage à la Cour du banc du roi en attendant la création par la législature provinciale d’une cour d’équité dans le Haut-Canada. Il conçut de l’antipathie pour Robinson, peut-être parce qu’alors tant de gens, dans la province, s’inclinaient devant ses talents dans le domaine du droit. Le conflit éclata au grand jour quand Willis présida le procès de Francis Collins*, le bouillant propriétaire de journal, que Robinson poursuivait sous trois chefs de libelle. Antérieurement, et dans le cours même de son procès, Collins avait accusé Robinson de négligence pour n’avoir pas porté d’accusations criminelles contre quelques-uns de ceux qui avaient été mêlés, dix ans plus tôt, au duel de Samuel Peters Jarvis* et de John Ridout, et en ne poursuivant pas ceux qui avaient détruit la presse de William Lyon Mackenzie en 1826. De son fauteuil de président, Willis se déclara d’accord avec Collins. Faisant fi des objections de Robinson, Willis ordonna des poursuites dans l’un et l’autre cas. Les témoins au duel, le solliciteur général Henry John Boulton et James Edward Small, furent acquittés d’accusations de meurtre, et les assaillants de Mackenzie furent condamnés à cinq shillings d’amende. Bien qu’il fût très sensible au fait que ces poursuites constituaient une critique implicite de sa conduite, Robinson convint avec Willis, qui l’en pressait, d’abandonner les accusations de libelle contre Collins, lequel avait déclenché cette tempête. Peu après, Willis soutint que la Cour du banc du roi ne pouvait siéger légalement que si ses trois membres étaient présents, contrairement à ce qui se pratiquait autrefois. Il abandonna son poste et, ce faisant, non seulement il paralysa le fonctionnement des cours provinciales, mais encore mit-il en doute la validité de toutes les décisions antérieures de la cour. Maitland, après avoir demandé l’avis de Robinson et de Boulton, démit Willis de sa magistrature.

La question des étrangers, la destitution de Willis et les critiques au sujet des « réserves » du clergé furent des questions débattues à la grandeur de la province aux élections de 1828. De nouveau Robinson fut élu de justesse, mais sa tâche serait plus difficile du fait que la nouvelle chambre, dans une écrasante proportion, était hostile au gouvernement et à l’Église d’Angleterre. Le juge en chef William Campbell* se retira, au printemps de 1829, et Robinson, nommé pour lui succéder, démissionna de son siège à l’Assemblée. Il avait, en 1824, refusé cette nomination, parce qu’il ne pouvait pas se permettre d’abandonner l’exercice privé de sa profession pour le salaire de juge en chef. La promotion de Robinson à la magistrature l’éloignait dans une large mesure des batailles politiques, même si, de par ses nouvelles fonctions, il avait à jouer les rôles d’ « orateur » du Conseil législatif et de président du Conseil exécutif.

À titre de leader du gouvernement à l’Assemblée tout au cours des années 20, Robinson avait montré combien il était attaché à la lettre de la loi et à la constitution dans la recherche de solutions à des problèmes que, pour sa part, l’opposition avait traités d’une manière plus carrément « politique ». Il avait constamment manifesté de l’intérêt pour un développement contrôlé, à base commerciale, de la province grâce à l’encouragement à l’immigration, à la réalisation de travaux publics et à des mesures pour freiner la spéculation foncière. Très attaché aux intérêts de l’Église d’Angleterre, il lui arriva néanmoins d’être en désaccord avec les plaidoyers passionnés de Strachan en faveur des droits de cette Église. Robinson semblait avoir accepté comme normale la domination de l’Église d’Angleterre sur l’éducation et avait joué un rôle important pour empêcher la vente des réserves du clergé à la Canada Company, en 1826. Toutefois, ceux qui le critiquaient à l’Assemblée le virent user de plus en plus de tact et de prudence, à telle enseigne qu’il pilota avec succès un grand nombre de lois domestiques fondamentales au sein d’une Assemblée nettement divisée.

Robinson perdit son influence réelle après la nomination, en août 1828, d’un nouveau gouverneur, sir John Colborne. Celui-ci ne s’en remit pas, comme l’avait fait son prédécesseur, aux avis de quelques conseillers du Family Compact. C’était un conservateur, mais plusieurs des chefs du Family Compact se méfiaient de lui. Cependant, quand l’Assemblée, dominée par les réformistes, demanda la destitution de Robinson de ses postes à caractère politique dans les conseils, conformément à une recommandation contenue dans le rapport, daté de 1828, du Canada Committee et relative à l’indépendance politique du pouvoir judiciaire, Colborne s’empressa de défendre Robinson et de proclamer sa valeur. Même si Robinson ne se fût peut-être pas opposé à perdre ces postes, « ce qui lui aurait épargné les fastidieuses corvées de la politique coloniale », Colborne pensait qu’il devait au moins conserver ses fonctions d’ « orateur », parce que son expérience dans le domaine juridique serait précieuse dans la rédaction des lois. Le ministre des Colonies accepta telle quelle la demande de l’Assemblée et régla qu’à l’avenir aucun juge ne devait siéger aux conseils exécutif ou législatif. Robinson demeura conseiller législatif mais fut averti de se limiter à donner des opinions juridiques. Lui et Colborne devinrent des amis, et celui-ci le consultait à l’occasion sur les affaires de la province. Robinson resta le doyen des tories de la province, comme une sorte de figure de proue. Personne ne s’imposa, au sein de l’Assemblée, qui eût ses connaissances ou son efficacité dans les débats. Une fois seulement, en 1832, il sortit de sa prudente retraite de la politique, pour rédiger la réponse du Conseil législatif à une dépêche de lord Goderich, lequel semblait accorder beaucoup trop d’attention à Mackenzie et à ses doléances.

Les relations de Robinson avec le successeur de Colborne, sir Francis Bond Head*, furent plus intimes et plus cordiales, malgré la différence de leurs personnalités. Il est certain que plusieurs radicaux jugèrent qu’ils travaillaient trop étroitement ensemble. Tous deux s’entendirent sur la nécessité d’afficher extérieurement beaucoup de calme alors que les rumeurs de rébellion commençaient à circuler à Toronto pendant l’été et l’automne de 1837. Le juge en chef voulut bien joindre les rangs de la milice mobilisée pour résister à Mackenzie. Le 7 décembre, alors que la milice marchait en direction nord jusqu’à la taverne Montgomery pour y défaire les rebelles, Robinson s’installa dans son bureau pour écrire une histoire de la rébellion. Pour le récompenser de ses conseils et de son appui pendant cette crise, Head recommanda que Robinson fût fait chevalier, mais celui-ci refusa cet honneur.

Juge en chef, Robinson présida aux procès de ceux qui furent accusés de s’être insurgés ou d’avoir trahi, dans le cadre de la rébellion et des invasions des Patriotes, à partir des États-Unis, en 1838. Plus de 900 personnes avaient été arrêtées, mais la plupart d’entre elles furent relâchées sans procès et obligées, sous caution, à ne pas se livrer à des voies de fait. Robinson présidait chaque jour les audiences proprement dites et prononçait les sentences contre ceux qui avaient été trouvés coupables. Trente-sept hommes furent condamnés à la déportation, directement ou par commutation de la peine de mort, mais, sur la recommandation de Robinson, 25 seulement furent effectivement déportés. Les autres écopèrent de quelques années de prison. Cependant, Robinson croyait à « la nécessité de faire quelques exemples en recourant à la peine capitale » ; Samuel Lount* et Peter Mathews*, deux chefs du mouvement rebelle, qui avaient plaidé coupable à l’accusation de haute trahison, furent pendus.

À l’occasion de discussions sur la façon de traiter les insurgés, Robinson entra en rapport avec sir George Arthur*, qui avait pris la relève de Head au début de 1838. Malgré des débuts prudemment officiels de part et d’autre, Arthur ne résista pas, à son tour, au savoir et à l’expérience de son juge en chef et fit fond sur ses « conseils amicaux ». Quand le gouverneur général, lord Durham [Lambton*], visita le Haut-Canada pendant quelques jours en juillet 1838, il saisit lui aussi l’occasion de s’enquérir des vues de Robinson sur un projet de fédérer les provinces de l’Amérique du Nord britannique dans un système politique compliqué de gouvernements locaux et d’un gouvernement général aux juridictions mal définies. Robinson fit de nombreux commentaires sur ce projet, s’opposant très fortement à l’idée d’abolir les conseils législatifs et de donner à des assemblées électives le contrôle de tous les revenus provinciaux. Il se faisait peu d’illusions sur l’attention qu’on porterait à ses judicieux conseils, parce qu’ « il est reconnu que seule une opposition notoire et factieuse envers le gouvernement, de la part du conseiller, peut donner quelque valeur aux opinions venant des colonies ».

L’état de sa santé força Robinson à demander un congé, à l’été de 1838, pour lui permettre d’aller consulter des médecins en Angleterre. Il demeura avec sa famille chez des amis de sa femme à Cheltenham. En décembre, le ministre des Colonies, lord Glenelg, lui demanda de venir à Londres pour discuter avec lui des affaires canadiennes. Ce fut la première de nombreuses rencontres avec des hommes politiques britanniques influents, dont le chef conservateur, sir Robert Peel, lesquels, à cette époque où les gouvernements whigs étaient instables, se montraient réticents à s’engager d’une façon décisive dans l’élaboration d’une politique canadienne. Vers ce temps, Robinson rendit visite à Durham, qu’il trouva encore hésitant sur ce qu’il devait recommander dans son rapport et tentant de plaire, d’une part, aux radicaux qui prônaient en Angleterre le scrutin secret et des élections générales plus fréquentes et, d’autre part, aux Britanniques des deux Canadas.

Le rapport de Durham fut déposé à la chambre des Communes en février 1839. À sa femme, Robinson le décrivit comme étant « horrible » ; il trouvait les passages sur le Haut-Canada, qui contenaient une critique du Family Compact, « disgracieux et malveillants ». Il fit part, aussitôt, de son opinion à Peel et au duc de Wellington. Une fois de plus, tout comme en 1823, Robinson fit remarquer aux fonctionnaires du ministère des Colonies que l’union des Canadas recommandée par Durham ne ferait que traîner le Haut-Canada dans les difficultés du Bas-Canada. Il prévoyait que l’assemblée proposée serait composée de deux groupes presque égaux de Français et d’Anglais et ne donnerait « aucune assurance de quoi que ce soit, si ce n’est d’un conflit amer et haineux ». Tenter de submerger les Canadiens français au sein de la législature équivaudrait à les dresser « en rangs serrés contre la portion britannique de la législature », sans la moindre garantie que les anglophones resteraient « fidèles à la suprématie britannique ». Conférer temporairement au gouverneur le droit de suspendre les élections, cela était injuste envers toutes les colonies. Réinvestir le gouvernement britannique du contrôle des terres coloniales en vue d’encourager l’immigration était peu sage, car les gouvernements coloniaux ne voudraient pas abandonner cette prérogative. Quant à la recommandation d’abolir les réserves du clergé, il la rejetait, parce que les protestants de la province se retrouveraient « dépourvus de toute ressource publique pour maintenir le culte public de Dieu et pour assurer la continuation de l’instruction religieuse ». Absurde, enfin, la proposition visant à ce que le gouverneur assumât ses responsabilités par l’intermédiaire de chefs de service en qui la législature mettrait sa confiance. « Les assemblées des provinces [...] faisaient montre d’un égoïsme (sinon d’une corruption), d’une prodigalité, d’une négligence et d’une témérité qui dépassent tout ce qu’on pourrait croire [...] et il est heureux que de plus hauts et de plus importants intérêts n’aient pas été à leur merci. » Une telle forme de gouvernement conduirait à « une dépendance servile et corruptrice à l’égard du parti » ; elle serait sans exemple dans l’empire britannique et, « en comparaison avec elle, le gouvernement républicain des États-Unis apparaîtrait comme très conservateur ».

Dans les semaines suivantes, Robinson fit, confidentiellement et en grand nombre, ses propres recommandations pour le règlement des problèmes du Canada. Ce dont on avait besoin, c’était des garanties contre l’agression américaine, la restauration de l’ordre, de manière à permettre que les investissements affluent de nouveau dans les deux Canadas, des mesures gouvernementales qui préviennent le retour des troubles et une aide financière au Haut-Canada pour compenser les effets de l’interruption de l’immigration et la baisse du commerce et des revenus. Les contre-propositions de Robinson aux projets d’union de Durham comprenaient l’annexion de Montréal au Haut-Canada et le maintien de gouvernements provinciaux distincts, le Bas-Canada devant être gouverné, pendant une période qui pourrait aller jusqu’à 15 ans, par un conseil exécutif dont les membres seraient nommés et par un conseil législatif dont une partie des membres serait élue et l’autre nommée. En vue d’assurer un meilleur contrôle sur la population séditieuse du Bas-Canada, il suggérait diverses mesures pour l’assimilation des Canadiens français à la culture anglaise, et en particulier l’usage de l’anglais au gouvernement et dans les cours et la substitution du droit anglais au droit civil français dans le Bas-Canada.

En avril, Robinson se rendit à Londres. Il vit Peel régulièrement et conféra avec plusieurs whigs et tories éminents, dans un effort pour discréditer le rapport de Durham. La faiblesse du ministère de lord Melbourne lui donna quelque espoir et l’abandon d’un projet d’union proposé au parlement en juin 1839 paraissait de bon augure. Tout au cours de l’été, pendant qu’il consultait les médecins et qu’il essayait de se reposer, Robinson continua à écrire aux chefs tories et aux défenseurs de l’Église d’Angleterre comme Église établie et des réserves du clergé.

Pendant l’été, le gouvernement plaça la question canadienne en tête dans son ordre de priorité : lord John Russell fut nommé ministre des Colonies en août et, peu après, Charles Poulett Thomson*, gouverneur général de l’Amérique du Nord britannique. Robinson, dont le congé avait été prolongé jusqu’au 1er mars 1840, envisageait alors la nécessité de déployer un effort encore plus grand dans son combat contre l’union. À l’automne de 1839, il commença à écrire un petit livre dans lequel il critiquait l’union proposée. Après un long chapitre d’introduction sur la géographie et l’économie des provinces de l’Amérique du Nord britannique, il se livrait à une argumentation détaillée contre le projet de loi sur l’union présenté en juin 1839. Avec la publication de Canada, and the Canada Bill, en février 1840, Robinson avait dit son dernier mot sur le projet d’union.

Ses efforts, à l’hiver et au printemps de 1840, se portèrent sur les réserves du clergé. Il rencontra les dirigeants du parti de la High Church au parlement, tels sir Robert Inglis et Henry Phillpotts, évêque d’Exeter, pour faire valoir ses vues. Au début de 1839, la majorité tory à la législature du Haut-Canada avait voté une loi statuant que les revenus des réserves du clergé seraient employés à « des fins religieuses », de la façon qui serait déterminée par le parlement britannique, plutôt que par la législature du Haut-Canada. Cette rétrocession des réserves au domaine de la couronne fut rejetée par le gouvernement britannique à cause d’erreurs constitutionnelles dans la rédaction de la loi. Robinson ne fut pas malheureux de ce rejet, parce qu’il croyait que la rétrocession eût simplement assujetti l’utilisation du revenu des réserves à d’éventuelles pressions politiques. Une loi votée par le parlement impérial en août 1840 marqua un progrès : fondée sur le principe du partage des réserves entre les dénominations religieuses, elle assura une part plus généreuse à l’Église d’Angleterre. Le soin mis par Robinson à cultiver les hommes politiques britanniques pro-anglicans s’était révélé fructueux. La plupart des anglicans du Haut-Canada avaient conscience que la loi impériale était supérieure à ce qu’ils auraient pu obtenir dans le Haut-Canada, même si peu d’entre eux pouvaient se réjouir, en 1840, de l’aide que la loi accordait en même temps aux autres dénominations.

Le vent était au changement pendant l’hiver de 1839–1840, et il soufflait violemment. L’Assemblée du Haut-Canada se prononça en faveur de l’union proposée et, en conséquence, les tories d’Angleterre, qui avaient gardé une neutralité sympathique à l’égard de Robinson et de ses prises de position, décidèrent d’appuyer le projet d’union. Mais le fait que Robinson frayât avec les tories d’Angleterre et son absence du tribunal commençaient à susciter des commentaires. À la mi-mars, Russell lui dit que sa présence en Angleterre n’était plus requise ni bienvenue. Après quelques semaines de visites et d’adieux, les Robinson s’embarquèrent, quittant Londres.

Le nouveau projet de loi sur l’union fut présenté au parlement au printemps de 1840, tout juste comme ils partaient. Les deux Canadas allaient être réunis sur les plans législatif et exécutif. On accordait aux anciennes provinces une égale représentation à l’Assemblée, de manière à assurer la domination des anglophones. Les autres recommandations de Durham furent ignorées ou traitées d’une façon différente. Le nouveau gouverneur général conçut une solution, pour le Haut-Canada, au problème des réserves du clergé : la moitié des revenus accumulés devait être partagée sans délai entre les anglicans et les presbytériens, et l’autre moitié, lorsque les fonds seraient disponibles, entre les autres dénominations. Il mit aussi en vigueur plusieurs des réformes administratives prônées par Durham. Mais de nombreux points de vue soutenus par Robinson avaient été acceptés et incorporés dans le projet de loi. Les conseillers législatifs seraient nommés à vie, la responsabilité de l’exécutif envers la législature n’était pas mentionnée et les cours étaient clairement établies ; au vrai, ses seules objections auraient probablement porté sur l’union elle-même et sur le principe établissant la représentation, à cause des impasses politiques éventuelles entre Français et Anglais.

Quand Robinson revint à Toronto avec sa famille, le climat politique du Haut-Canada avait complètement changé. Comme juge, il était vraiment coupé de l’activité politique et, comme vieux tory du Family Compact, il se trouvait exclu du pouvoir politique. Il fit quelques efforts pour maintenir l’unité des tories d’extrême droite du Haut-Canada, mais leur exclusion des fonctions publiques lui rendait cette tâche difficile. Il n’eut plus de relations personnelles avec les gouverneurs, quoique sir Charles Metcalfe*, après avoir lu son Canada, and the Canada Bill, correspondît avec lui.

Pendant les 20 années qui suivirent, il consacra presque tout le temps que lui laissaient ses devoirs de juge à l’Église d’Angleterre. Il fut membre de l’exécutif de la Church Society, l’organisme chargé tant de l’administration temporelle du diocèse de Toronto que de la conduite de ses bonnes œuvres. Il devint vice-président de la Society for the Propagation of the Gospel et œuvra au sein de la Society for Promoting Christian Knowledge. Il croyait fermement à l’union de l’Église et de l’État et à la nécessité d’une Église établie, convaincu que la religion était le seul fondement assuré de l’autorité civile. D’où sa défense des réserves du clergé, bien que ses vues sur la façon de le faire fussent plus libérales que celles de Strachan. Il entretenait des relations amicales avec les dirigeants du parti de la High Church en Angleterre, et il les fréquentait au Canada, sans toutefois avoir jamais été attiré par le mouvement d’Oxford ou par les tractariens et leurs disciples canadiens. Contrairement à Strachan, il n’approuva jamais la séparation de l’Église et de l’État. Il hésita toujours à faire de la religion un sujet de débat politique.

Robinson n’avait pas, sur la religion, des vues étroites. Il accorda des terres aux méthodistes et leur apporta son appui parce qu’il était conscient que leurs prêcheurs avaient porté le message chrétien jusqu’à la limite des terres exploitées, quand personne d’autre ne l’avait fait. Il parut plusieurs fois en public, dans les années 40 et 50, à des réunions de la British and Foreign Bible Society, un organisme auquel n’adhéraient normalement que les anglicans évangéliques. Il joua un rôle actif dans la création du King’s College, une université anglicane de Toronto, dont il défendit vigoureusement le caractère confessionnel. « Un collège ou une université qui fait profession d’embrasser l’étendue des sciences – et de lancer dans le monde une jeunesse apte à y jouer son rôle – et qui se garde d’y inclure une doctrine religieuse constitue indubitablement une monstruosité », disait-il à Strachan en 1844. À la suite de la loi de Robert Baldwin* pour séculariser King’s College, en 1849, il confia à Strachan qu’à son avis il ne devrait pas se contenter d’un simple séminaire théologique, et que les anglicans, comme les autres dénominations importantes, devaient avoir leur propre collège. Strachan et ses partisans obtinrent, en 1852, une charte pour l’University of Trinity College. Robinson en fut, jusqu’à sa mort, le premier chancelier.

En 1849, le gouverneur général lord Elgin [Bruce] recommanda, comme un moyen d’apaiser les ultra-tories, que Robinson fût créé chevalier. Sur un ton plutôt railleur, Robinson répondit au secrétaire d’Elgin qu’il accepterait cet honneur, mais en espérant que le gouvernement responsable ne mènerait pas à une trop abondante création de chevaliers. Il fut fait, plutôt, compagnon de l’ordre du Bain en 1850, et, en 1854, baronnet du Royaume-Uni.

Sa tâche de juge en chef de la Cour du banc de la reine occupait naturellement la plus grande partie de son temps. C’était un rude travailleur ; à peine y avait-il quelques retards dans les affaires de la cour. De fait, Robinson avait explicitement demandé qu’une loi autorisât la cour à siéger et à rendre jugement après les sessions régulières du tribunal, de façon à hâter les procédures. Le Upper Canada Law Journal écrivait, dans sa notice nécrologique : « Peu d’opinions inspireront jamais un plus grand respect ou seront d’un plus grand poids que celles de sir John Robinson. Elles sont remarquables par la lucidité du raisonnement, la profondeur de la connaissance, la stricte impartialité et une justice sans mélange. » David Breakenridge Read* remarque qu’en matière criminelle il avait tendance à la sévérité. Comme juge, il se montrait courtois et attentif, et plutôt conservateur. Nul n’a plus longtemps que lui servi comme juge en chef, et ses jugements sont de ceux qui méritent une étude poussée par un historien du droit au Canada.

Ses jugements ne suscitèrent pour ainsi dire pas de controverses. Cela arriva deux fois, cependant : la première, en 1859, quand il donna une sentence légère à un orangiste accusé de tentative de meurtre à la suite d’une rixe publique ; une autre fois, dans la cause d’extradition de John Anderson, qui souleva un immense intérêt parmi la population tant du Canada que de la Grande-Bretagne. Anderson, un esclave du Missouri, avait, prétendait-on, tué un homme pour parvenir à s’enfuir au Canada. En 1860, la Cour du banc de la reine, présidée par Robinson, accorda l’extradition d’Anderson aux États-Unis, mais la Cour des plaids communs renversa la décision sur un détail technique.

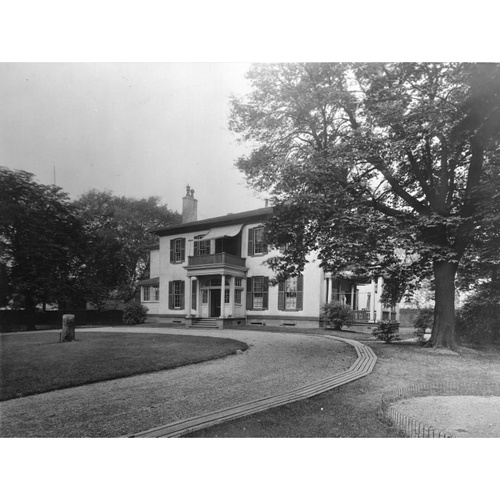

Pendant les années qu’il passa comme juge, Robinson vécut confortablement, bien que ses revenus fussent inférieurs à ce qu’ils auraient pu être s’il fût resté avocat. En effet, grâce à l’exercice rémunérateur de sa profession pendant les années 20, il avait construit Beverley House, l’une des meilleures maisons de Toronto. Il accumula aussi une bonne quantité de terres, dont il hérita un certain nombre de son frère Peter, en 1838. En 1852, il possédait 300 acres dans le comté de Simcoe, plus de 1 000 acres dans York, quelques terres dans les comtés d’Ontario et de Peel, et quelque 29 parcelles çà et là. Néanmoins, il n’était pas du tout riche. Lui et sa femme avaient quatre fils et trois filles. Trois de ses fils devinrent avocats ; le cadet entra dans l’armée britannique et atteignit le grade de major général. Son deuxième fils, John Beverley*, se lança en politique, fut pendant peu de temps membre du Conseil des ministres avant la Confédération et lieutenant-gouverneur de l’Ontario dans les années 80.

Jamais Robinson n’aima vraiment la notoriété de la vie politique ; sa carrière de juge fut probablement très satisfaisante pour lui en cela qu’elle l’éloignait de la politique. Il semble n’avoir jamais songé, non plus, au pouvoir comme à une fin en soi ; il assuma plutôt la responsabilité de gouverner et de servir le public. Il se considérait comme un membre de la classe dirigeante, « élevé dans les règles », qui devait jouer son rôle. Il croyait agir, d’une façon libérale ou bienveillante, d’après des principes qui sauvegarderaient et renforceraient une société – celle du Haut-Canada – essentiellement bonne. Ses origines loyalistes, l’éducation reçue de Strachan et son expérience pendant la guerre de 1812 modelèrent foncièrement son comportement. Dans les années 40, quand il jetait un regard vers le passé, il soutenait que la guerre avait donné aux habitants du Haut-Canada la conscience de leur identité et avait fait naître chez eux un sentiment anti-américain et pro-britannique. Il se rappellerait longtemps que plusieurs habitants du Haut-Canada s’étaient défendus mollement contre les États-Unis, et resta soupçonneux à l’endroit des colons de naissance américaine et de ceux dont les idées politiques étaient « républicaines ». À vrai dire, le maintien du lien britannique était son premier objectif, lequel ne pouvait être atteint que par l’encouragement à l’immigration britannique et la mise en place d’institutions politiques britanniques au Canada. À cause des changements survenus, pendant le cours de sa vie, dans les institutions politiques britanniques, toutefois, il eut de la difficulté à ajuster sa pensée en ce domaine.

Pour employer ses propres mots, d’ « anciennes et vénérables institutions », le « respect envers la hiérarchie et la famille », « le pouvoir de la richesse » et « le contrôle de nombreux propriétaires fonciers sur des tenanciers reconnaissants », voilà qui était, pour lui, les éléments essentiels d’un édifice social stable. Parce que cela n’existait pas au Canada, le gouvernement en était réduit à faire fond sur « le prétendu bon sens et les bons sentiments d’une ignorante multitude », susceptible d’être périodiquement induite en erreur. Même à la fin de sa vie, quand il commença à comprendre qu’il s’était souvent trompé dans sa perception des désirs de la population, il continua à se défier de la démocratie. Il crut toujours à une constitution fondée sur un équilibre – une Assemblée élue, une Chambre haute non élue et indépendante qui agisse comme un frein sur l’Assemblée, et un exécutif non élu également qui puisse être freiné par les deux chambres de la législature, laquelle il puisse freiner à son tour. Gouvernée de la sorte, et grâce à l’industrie de sa population, une société pouvait prospérer.

Robinson fut toujours partisan de l’immigration britannique et du progrès économique. Il acquit des actions de la Welland Canal Company et de la Desjardins Canal Company, à cause des conséquences bénéfiques qu’auraient ces compagnies pour l’économie du Haut-Canada. Néanmoins, comme l’indiquent ses propos sur les États-Unis pendant les années 30, il était opposé à un développement excessif ainsi qu’à un crédit trop étendu qui le favorisât.

Il se fit très tôt, également, le champion de l’union de l’Amérique du Nord britannique. À partir de 1823, il jugea cette union préférable à celle des deux Canadas. Le contrôle du Canada par sa majorité anglophone ne pouvait être assuré que par l’entrée des provinces de l’Atlantique dans l’union. Dans les années 40, plusieurs tories du Haut-Canada partageaient ses vues. Son loyalisme, son anglicanisme et sa méfiance de la démocratie ne le transformèrent pas en colonial, toutefois. Il visita souvent l’Angleterre, y entretint des relations amicales avec les principaux personnages du pays et se vit offrir des postes alléchants, en dehors du Canada, soit en Angleterre soit dans les colonies, mais à cause de son sens du devoir et de son amour pour le Haut-Canada, il resta Canadien. De fait, pendant les ultimes années de sa vie, il se réconcilia avec la conception du gouvernement responsable comme il le voyait fonctionner, et se rendit compte que c’était le moyen grâce auquel se maintiendrait le lien britannique.

Au printemps de 1861, le juge Robinson souffrit d’une si forte attaque de goutte qu’il dut réduire son activité à la cour. Il put démissionner de la Cour du banc de la reine le 15 mars 1862, alors qu’il fut nommé pour présider, en qualité de juge, la Cour d’appel et de pourvoi pour erreur. Cet automne-là, de nouveau cruellement aux prises avec la goutte, il continua de vaquer à ses fonctions jusqu’à ce que la souffrance l’obligeât à se retirer chez lui, en janvier 1863. Le 28 janvier, le vieil évêque Strachan lui donna la communion ; trois jours plus tard il mourait.

John Beverley Robinson est l’auteur de Canada, and the Canada Bill : being an examination of the proposed measure for the future government of Canada [...] (Londres, 1840 ; réimpr., East Ardsley, Angl., et New York, 1967); Remarks on the proposed union of the provinces (s.l., 1839) ; il a aussi écrit avec Jonathan Sewell* Plan for a general legislative union of the British provinces in North America (Londres, [1824]), réimprimé dans General union of all the British provinces of North America (Londres, 1824).

Les papiers de sir John Beverley Robinson sont en la possession de Christopher Robinson (Ottawa) (mfm aux APC, MG 24, B9).— APC, MG 23, H I, sér. 4, 1 ; MG24, A40 ; RG1, E1, 50–57 ; E3 ; RG5, A1, 16–267 ; RG 7, G1, 55–95.— MTCL, William Dummer Powell papers.— PAO, Cartwright (John Solomon) papers ; Jarvis-Powell papers ; Macaulay (John) papers ; Robinson (John Beverley) papers ; Strachan (John) papers ; RG 4, sér. A–1.— PRO, CO 42/351–453 (mfm aux APC).

Arthur papers (Sanderson).— A. N. Bethune, Memoir of the Right Reverend John Strachan, D.D., LL.D., first bishop of Toronto (Toronto et Londres, 1870).— Correspondence between the Right Honourable Sir Robert Wilmot Horton, bart., and J. B. Robinson, esq., chief justice of Upper Canada, upon the subject of a pamphlet lately published entitled Ireland and Canada (Londres, 1839).— G.-B., Parl., House of Commons, 1828, VII, 569, pp.375–733, Report from the select committee on the civil government of Canada (réimpr., Québec, 1829).— H.-C., House of Assembly, Journal, 1820–1829 ; The seventh report from the select committee on grievances [...] (Toronto, 1835) ; Legislative Council, Journal, 1829–1838.— [J. G. Lambton], Lord Durham’s report on the affairs of British North America, C. P. Lucas, édit. (3 vol., Oxford, 1912).— The late Sir John B. Robinson, baronet, Upper Canada Law Journal (Toronto), IX (1863) : 57–66.— Papers relating to the removal of the Honourable John Walpole Willis from the office of one of His Majesty’s judges of the Court of King’s Bench of Upper Canada ([Londres], 1829).— Statistical account of Upper Canada, compiled with a view to a grand system of emigration, R. [F.] Gourlay, compil. (2 vol., Londres, 1822).— [John Strachan], The John Strachan letter book, 1812–1834, G. W. Spragge, édit. (Toronto, 1946).— [C. E. P. Thomson], Letters from Lord Sydenham, governor-general of Canada, 1839–1841, to Lord John Russell, Paul Knaplund, édit. (Londres, 1931).— Town of York, 1815–1834 (Firth).— Canadian Freeman (Toronto).— Colonial Advocate.— Constitution (Toronto).

H. I. Cowan, British emigration to British North America,1783–1837 ([Toronto], 1928).— Craig, Upper Canada.— Lois Darroch Milani, Robert Gourlay, gadfly : the biography of Robert (Fleming) Gourlay, 1778–1863, forerunner of the rebellion in Upper Canada, 1837 ([Thornhill, Ont., 1971]).— Dent, Upper Canadian rebellion.— Aileen Dunham, Political unrest in Upper Canada, 1815–1836 (Londres, 1927 ; réimpr., Toronto, 1963).— S. W. Jackman, Galloping Head ; the life of the Right Honourable Sir Francis Bond Head, bart., P.C., 1793–1875, late lieutenant governor of Upper Canada (Londres, [1958]).— Julia Jarvis, Three centuries of Robinsons : the story of a family ([Toronto, 1953]).— Lindsey, Life and times of Mackenzie.— Ged Martin, The Durham report and British policy : a critical essay (Cambridge, Angl., 1972).— Moir, Church and state in Canada West.— C. W. New, Lord Durham ; a biography of John George Lambton, first Earl of Durham (Oxford, 1929).— W. [G.] Ormsby, The emergence of the federal concept in Canada, 1839–1845 ([Toronto], 1969).— G. H. Patterson, Studies in elections and public opinion in Upper Canada (thèse de

H. G. J. Aitken, The Family Compact and the Welland Canal Company, Canadian Journal of Economics and Political Science (Toronto), X VIII (1952) : 63–76.— D. R. Beer, W. H. Draper and the formation of the Conservative party, CHR, LIV (1973) : 228–232.— G. W. Brown, The Durham report and the Upper Canadian scene, CHR, XX (1939) : 136–160.— Terry Cook, John Beverley Robinson and the conservative blueprint for the Upper Canadian community, OH, LXIV (1972) : 79–94.— E. A. Cruikshank, John Beverley Robinson and the trials for treason in 1814, OH, XXV (1929) : 191–219 ; A study of disaffection in Upper Canada in 1812–5, SRC Mémoires, 3e sér., VI (1912), sect. Il : 11–65.— Alison Ewart et Julia Jarvis, The personnel of the Family Compact, 1791–1841, CHR, VII (1926) : 209–221.— G. M. Gressley, Lord Selkirk and the Canadian courts, North Dakota History (Bismarck), XXIV (1957) : 89–105.— Robert Hett, Judge Willis and the Court of King’s Bench in Upper Canada, OH, LXV (1973) : 19–30.— K. L. P. Martin, The Union Bill of 1822, CHR, V (1924) : 42–54.— W. G. Ormsby, The civil list question in the Province of Canada, CHR, XXXV (1954) : 93–118 ; The problem of Canadian union, 1822–1828, CHR, XXXIX (1958) : 277–295.— W. R. Riddell, The Ancaster « bloody assize » of 1814, OH, XX (1923) : 107–125 ; The Bidwell elections : a political episode in Upper Canada a century ago, OH, XXI (1924) : 236–244 ; Robert (Fleming) Gourlay, OH, XIV (1916) : 5–133.— R. E. Saunders, What was the Family Compact ? OH, XLIX (1957) : 165–178.— William Smith, The reception of the Durham report in Canada, CHA Report, 1928, 41–54 ; Side-lights on the attempted union of 1822, CHR, II (1921) : 38–45.— W. M. Weekes, The War of 1812 : civil authority and martial law in Upper Canada, OH, XLVIII (1956) : 147–161.— S. F. Wise, Conservatism and political development : the Canadian case, South Atlantic Quarterly (Durham, N.C.), LXIX (1970) : 226–243 ; The rise of Christopher Hagerman, Historic Kingston (Kingston, Ont.), 14 (janv. 1966) : 12–23 ; Sermon literature and Canadian intellectual history, United Church of Can., Committee on Archives, Bull. (Toronto), 18 (1965) :3–18.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Robert E. Saunders, « ROBINSON, sir JOHN BEVERLEY », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 12 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/robinson_john_beverley_9F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/robinson_john_beverley_9F.html |

| Auteur de l'article: | Robert E. Saunders |

| Titre de l'article: | ROBINSON, sir JOHN BEVERLEY |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1977 |

| Année de la révision: | 1977 |

| Date de consultation: | 12 déc. 2025 |