Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2908407

MACKENZIE, ALEXANDER, maçon, homme d’affaires, officier de milice, journaliste et homme politique, né le 28 janvier 1822 à Logierait, Perthshire, Écosse, fils d’Alexander Mackenzie et de Mary Stewart Fleming ; le 28 mars 1845, il épousa à Kingston, Haut-Canada, Helen Neil (décédée en 1852), et ils eurent deux filles, dont l’une mourut dans sa prime enfance, et un fils, qui mourut aussi en bas âge, puis le 17 juin 1853 Jane Sym, et de ce mariage ne naquit aucun enfant ; décédé le 17 avril 1892 à Toronto et inhumé à Sarnia.

Alexander Mackenzie était le troisième de dix garçons ; trois de ses frères moururent dans leur petite enfance. Les Mackenzie étaient loin d’être riches, comme l’attestent leurs fréquents déménagements : de Logierait, ils passèrent à Édimbourg, puis vécurent successivement à Perth, Pitlochry et Dunkeld. D’un endroit à l’autre, Alexander Mackenzie père espérait trouver une meilleure situation. Menuisier, il avait profité du fort taux d’emploi qui avait marqué les guerres napoléoniennes, et sa réussite l’avait peut-être incité à se marier plus tôt que prévu, en 1817. Toutefois, par la suite, le chômage n’avait cessé de progresser et les salaires de baisser. Dans les années 1830, sa santé devint précaire. Sa mort, survenue en 1836, à l’âge de 52 ans, mit la famille dans une situation difficile. Néanmoins, grâce à leur travail soutenu, les trois aînés, Robert, Hope Fleming et Alexander, assurèrent à leur famille une position relativement stable et purent même apprendre de bons métiers. Alexander occupa son premier emploi à temps plein dès l’âge de 13 ans, quelques mois avant la mort de son père. Il devint apprenti maçon à 16 ans et compagnon moins de quatre ans plus tard.

Mackenzie, assurément, avait l’esprit de famille. À peine sorti de l’enfance, il travaillait pour aider les siens, et après être parti de chez lui en quête d’un emploi, à l’âge de 19 ans, il ne tarda pas à adopter une seconde famille à Irvine, les Neil. Son attachement pour ces gens était d’autant plus fort que l’une des filles, Helen, lui inspirait une affection particulière ; il allait d’ailleurs l’épouser en 1845. La perspective d’immigrer au Canada avec eux en 1842 lui sembla donc alléchante. Il arriva en mai « avec à peine 16 shillings en poche ».

Dans une certaine mesure, Mackenzie, tout comme les Neil, s’était laissé berner par ceux qui racontaient que, dans le Nouveau Monde, les maçons trouvaient facilement du travail bien payé. On lui offrit un emploi à Montréal, mais il décida, avec sa famille d’adoption, d’aller jusqu’à Kingston où les salaires, disait-on, étaient meilleurs. C’était faux, et de plus Mackenzie découvrit que le roc de la région était trop dur pour ses outils. Tels furent les aléas qui l’amenèrent à devenir constructeur et entrepreneur de construction. Comme il acquérait vite de nouvelles compétences et savait traiter fermement et sans détour avec les ouvriers, sa renommée ne tarda pas à s’étendre. Pendant quelques années, soit à titre de contremaître ou d’entrepreneur, il participa à de grands travaux de canalisation et de construction immobilière à Kingston, St Catharines et Montréal. En 1844, une grave blessure le mit en chômage durant près de deux mois, mais son frère aîné Hope Fleming, menuisier et ébéniste venu au Canada sur son invitation l’année précédente, l’aida à garder le moral. En 1846, Hope Fleming proposa que tous les siens déménagent leurs pénates à Port Sarnia (Sarnia) ; Mary Mackenzie et ses autres fils immigrèrent l’année suivante. La famille, élément si primordial pour Alexander Mackenzie, était réunie de nouveau.

Mackenzie s’engagea alors à plein dans une carrière fructueuse. Il construisait des édifices publics et des maisons dans le sud-ouest de la province ; accessoirement, il était aussi promoteur immobilier et fournisseur de matériaux. C’est lui qui construisit l’église épiscopale et la Bank of Upper Canada de Port Sarnia, de même que les palais de justice et prisons de Sandwich (Windsor) et de Chatham. Le fait que plusieurs de ses frères travaillaient avec lui constituait un gage de prospérité. En 1859, avec son frère Hope Fleming, l’entrepreneur James Stewart et Neil McNeil, plombier de Kingston, il présenta des soumissions pour les édifices du Parlement d’Ottawa [V. Thomas Fuller], mais on les rejeta.

Solidarité familiale, bonnes perspectives d’avenir c’est de là que Mackenzie tirait son assurance, mais aussi de sa grande piété, toute victorienne. Bien que ses parents aient été fervents presbytériens, il avait été attiré par la foi baptiste à l’âge de 19 ou 20 ans, peu après avoir quitté son foyer. Pour lui, la croyance religieuse n’était pas simplement attachement à une institution, rhétorique édifiante ou code moral. L’au-delà était une réalité toujours présente, comme en témoignent ses lettres à sa deuxième femme et à sa fille. Selon bien des gens, son honnêteté et sa franchise s’avéraient excessives. En période difficile, il trouvait dans la religion un réconfort.

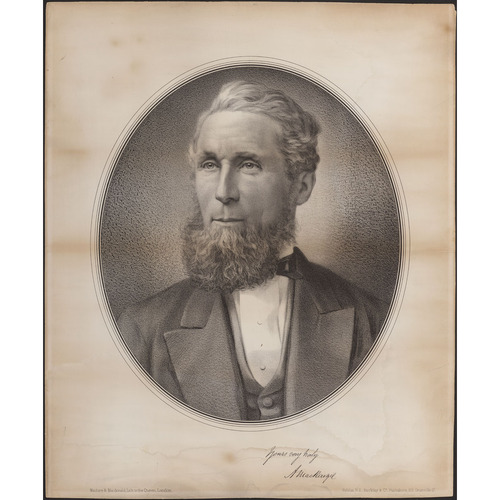

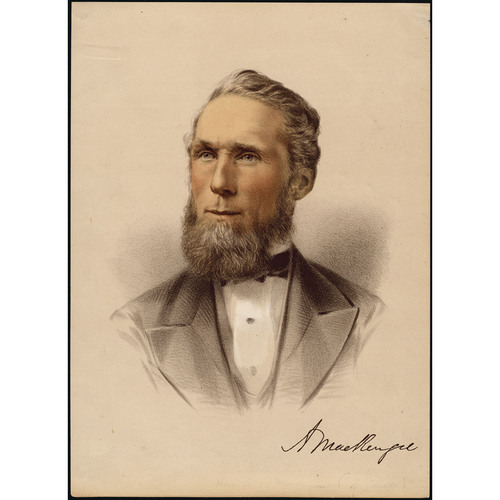

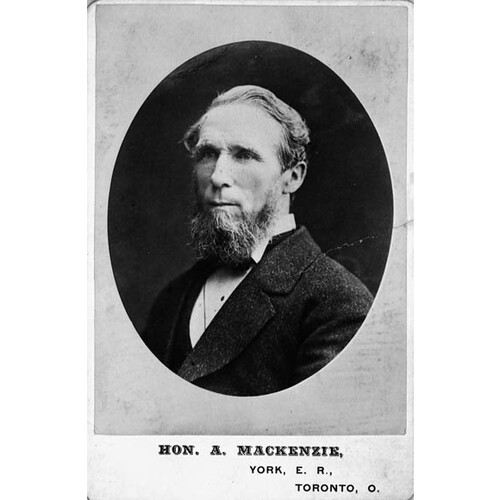

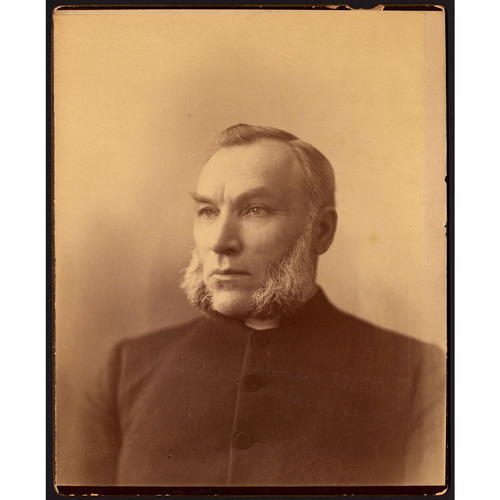

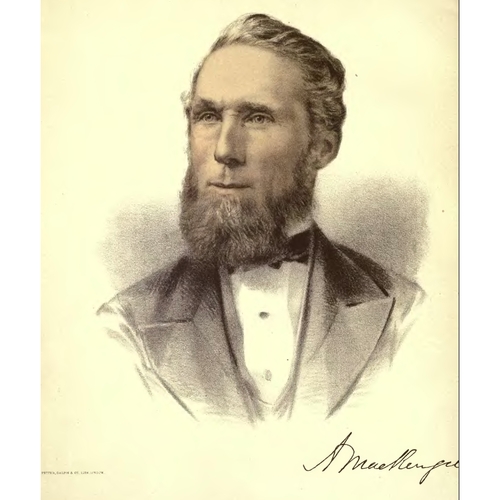

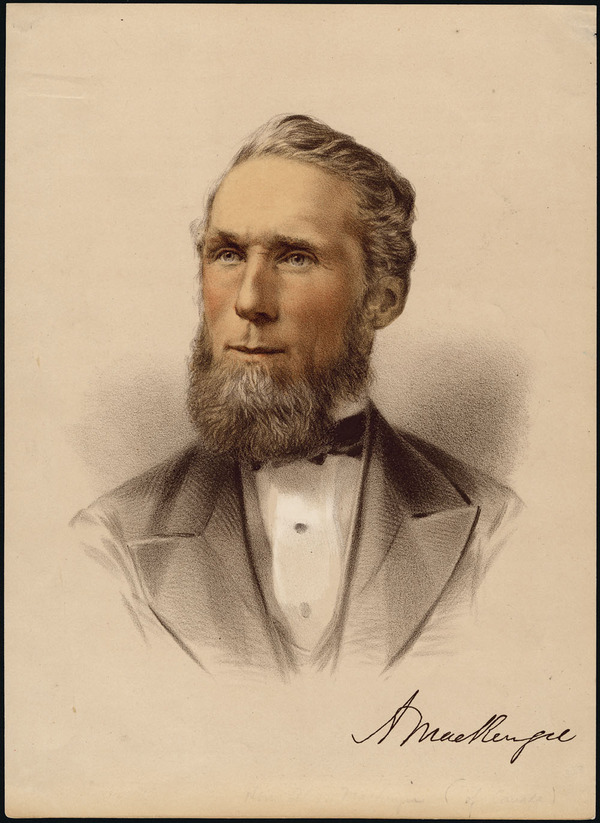

À cause de son entrée précoce dans le monde du travail, de son constant souci du bien-être de sa famille, de ses convictions et antécédents religieux – de sa mentalité d’Écossais à vrai dire – Mackenzie était un utilitariste. Même parvenu à l’âge mûr, il n’allait guère s’intéresser aux frivolités. En 1879 par exemple, sur le ton de quelqu’un qui est las du monde, il se plaindrait à sa femme que l’on fasse tant de cas de la dernière victoire remportée par Edward Hanlan* dans une course d’aviron – « épreuve de force tout à fait inutile » selon lui. Si l’épreuve avait consisté à « couper et à fendre du bois, à sarcler le maïs, à labourer, ou en une autre occupation utile qui [aurait été] d’un bénéfice général pour l’humanité, [il] aurai[t] pu avoir quelque sympathie [pour cette] excitation ». Aucun de ses contemporains ne contesta jamais qu’il était homme à accomplir fidèlement ce qui lui paraissait être son devoir. Sur les photographies, il présente un visage austère, au regard perçant et aux lèvres serrées. Trapu, il avait la figure basanée et les cheveux tirant sur le roux. Il s’habillait sans goût, ce que l’on remarqua surtout au début de sa carrière en politique fédérale. Cette absence de souci vestimentaire ne reflétait pas uniquement son sens pratique, mais aussi son souci constant de limiter ses dépenses personnelles. En 1876 (il était alors premier ministre), il se plaignit que des considérations politiques l’obligent à dépenser 128 $ pour un banquet et fit remarquer qu’il évitait de recevoir à cause du coût que cela représentait. En somme, un objectif politique de ce réformiste – réduire les dépenses au minimum – déteignait sur le plan individuel.

Lorsqu’il intervenait au Parlement (ce qui lui arrivait souvent) ou prenait la parole en public, Mackenzie improvisait à partir de quelques notes griffonnées à la hâte. Lecteur vorace, il appuyait ses discours sur des faits glanés dans des journaux, des documents gouvernementaux, des biographies ou des ouvrages d’histoire. En bon Écossais, il parlait en roulant distinctement le r. Quelquefois, il faisait une envolée littéraire, mais fondamentalement son style demeurait vigoureux et acerbe. William Buckingham, son secrétaire pendant qu’il était premier ministre et aussi son biographe, notait rétrospectivement que son humour blessait au lieu d’apaiser.

Mackenzie partageait, avec un large éventail de réformistes et de libéraux, une pensée cohérente et assez bien définie : le libéralisme du xixe siècle. L’égalitarisme était très ancré en lui. Il avait acquis certaines de ses idées sur l’égalité aux réunions de chartistes modérés auxquelles il avait assisté à 19 ou 20 ans. Son installation au Canada les confirma et l’amena à les renforcer. Peu après son arrivée en 1842, il se lança dans de vives discussions politiques où il attaqua le statut officiel de l’Église d’Angleterre dans le Haut-Canada. À ses yeux, les Églises établies étaient des symboles de l’institutionnalisation des privilèges et, comme le montrait le cas de l’Église catholique au Canada français, elles privaient les individus de la liberté de choisir. Son idéal était la séparation de l’Église et de l’État. En 1875, assistant aux célébrations qui marquaient en Écosse son accession au poste de premier ministre, il ne put s’empêcher d’évoquer l’Église officielle de Grande-Bretagne et la rigide structure de classes de ce pays, même si, pour des raisons politiques évidentes, il exprima en termes voilés l’aversion que lui inspiraient l’une et l’autre.

La possibilité de mobilité économique et sociale qu’offraient le Haut et le Bas-Canada convenait bien au libéralisme économique de Mackenzie et devint un élément de son paysage conceptuel. Tout comme aux autres réformistes, le Canada d’après la Confédération ne lui semblait pas présenter d’énormes disparités de richesse et de position sociale. La société agricole de l’Ontario ressemblait à son idéal et à celui de ses alliés politiques parce qu’elle se composait d’un grand nombre de travailleurs acharnés, indépendants, présumés ne devoir leur réussite qu’à eux-mêmes et qui ne subissaient pas les restrictions imposées aux classes salariées. Le rôle du réformiste, au pays, était de tenter d’assurer la mobilité des marchandises, de la main-d’œuvre et du capital, sur le plan national et international, et d’empêcher la création des distinctions institutionnalisées qui limitaient la liberté des individus, retardaient leur enrichissement et engendraient des conflits entre les groupes sociaux. Dans ce contexte, on comprend l’horreur qu’inspirèrent aux réformistes le scandale du Pacifique et les privilèges de classe qui, selon eux, étaient liés au tarif protecteur imposé par les conservateurs en 1879. Les projets de loi présentés par le gouvernement de Mackenzie témoignaient fréquemment de cet élan idéologique.

Mackenzie participa à la vie politique du Canada presque dès son arrivée et, à la fin de 1851, il occupait, à Port Sarnia, une position stratégique dans le mouvement réformiste, celle de secrétaire de la Reform Association du comté de Lambton. En septembre de cette année-là, les réformistes de Lambton et de Kent demandèrent à George Brown*, propriétaire et rédacteur en chef du Globe de Toronto et déjà engagé politiquement, de se présenter dans la circonscription de Kent aux élections provinciales prochaines. Son adversaire serait Arthur Rankin, candidat appuyé par Malcolm Cameron*, réformiste de tendance progouvernementale. Mackenzie fit vigoureusement campagne, notamment avec Archibald McKellar, pour la mise en candidature de Brown, puis il l’aida à remporter la victoire en décembre 1851. Ce faisant, il enrichit sa propre expérience politique et prépara son entrée dans l’arène.

Aux élections générales de 1857–1858, Brown choisit de se présenter dans Toronto ; dans Lambton, c’est Hope Fleming Mackenzie, et non Alexander, qui porta les couleurs des réformistes. Peut-être ce dernier croyait-il que la poursuite en diffamation intentée contre lui par Cameron en 1854 avait définitivement entaché sa réputation. Rédacteur en chef et bailleur de fonds du Lambton Shield depuis 1852, Mackenzie avait publié un éditorial qui laissait entendre que Cameron avait trempé dans une affaire de corruption. Il perdit le procès, fut condamné à payer les frais et une amende de £20, et en raison de la pression financière, le journal dut cesser de paraître. Cette affaire lui donna certainement un avant-goût de ce qu’était la solitude d’un homme politique.

Cameron infligea une défaite à Hope Fleming Mackenzie, mais celui-ci remporta l’élection partielle, dans Lambton quand Cameron accéda au Conseil législatif en 1860. Il refusa cependant de se présenter aux élections générales de 1861. En effet, un fort courant se dessinait en faveur d’Alexander, qui avait appris à mieux connaître la région et raffermi sa réputation en remplissant la fonction d’agent recenseur et en collaborant à divers organismes de Port Sarnia : brigade des pompiers, société de tempérance, Dialectic Society, conseil scolaire. Sa victoire ne causa aucune surprise ; il allait représenter Lambton à l’Assemblée provinciale jusqu’à la Confédération.

Mackenzie se fit remarquer par son franc-parler et la fermeté de ses opinions. Il apprit à maîtriser la tactique parlementaire, ce qui lui serait très utile par la suite. Compagnon d’armes du chef des réformistes, George Brown, il défendait, sur plusieurs questions (représentation basée sur la population, réduction des dépenses et responsabilité financière, suprématie du Parlement, relations entre l’Église et l’État), des positions qui n’avaient pas de quoi surprendre, dans la mesure où elles s’enracinaient dans son égalitarisme, son libéralisme économique et sa méfiance à l’endroit de l’autorité aveugle des institutions. Cependant, il pouvait faire abstraction de ses idées si les intérêts de sa circonscription ou de sa région étaient en jeu. Ainsi, dans les années 1860, il exerça en coulisse des pressions en faveur des producteurs de pétrole du sud-ouest de l’Ontario, et réussit à obtenir pour eux une réduction de l’accise, ce qui augmenta en fait la protection tarifaire dont ils jouissaient déjà.

L’approche de la Confédération amena le mouvement réformiste à s’interroger sur son avenir en tant que parti politique. Selon une opinion fort répandue, la confédération des provinces réglerait l’ensemble des questions qui, jusque-là, avaient déterminé les affiliations partisanes. Les vieux partis perdraient donc leur raison d’être. Ce qu’il fallait maintenant, c’était un gouvernement d’unité nationale qui s’attaquerait à de grands objectifs, nouveaux et urgents. La Grande Coalition de 1864 (Brown avait persuadé la plupart des réformistes de se joindre aux conservateurs pour réaliser la Confédération) semblait démontrer que cette voie était la bonne. Pourtant, bien des réformistes ne se laissaient pas convaincre par cet argument puissant. Mackenzie comptait parmi ceux-là. Même s’il était l’un des partisans les plus loyaux de Brown et souhaitait l’avènement de la Confédération, il exprima publiquement de sérieuses réserves sur la formation de la Grande Coalition. Nouer une coalition, c’était compromettre les principes réformistes. Elle affaiblissait et divisait le parti, fit-il valoir. Il s’opposait à l’élimination des partis parce qu’ils étaient, selon lui, des composantes essentielles du régime politique et que certaines questions, surtout la suprématie du Parlement et la responsabilité financière, demeuraient en suspens.

Tel que l’avait façonné Brown, entre autres, le parti réformiste, ou libéral, était ouvertement régional. Nouer des alliances d’envergure nationale ne serait donc pas facile une fois la Confédération en vigueur. Après avoir démissionné du cabinet de coalition, en décembre 1865, Brown tenta durant plus d’un an de constituer une opposition libérale qui serait animée d’aspirations nationales, mais en 1867 il décida d’abandonner la politique élective. Les libéraux n’avaient donc plus de chef déclaré, tout au plus un groupe de leaders ontariens et québécois : Edward Blake*, Luther Hamilton Holton*, Antoine-Aimé Dorion et Mackenzie.

Pour un parti enraciné dans le régionalisme et les rivalités religieuses et ethniques, le courant d’opposition aux partis et le départ de Brown représentaient des épreuves difficiles à surmonter. Ce n’étaient toutefois pas les seuls obstacles à l’édification d’un parti national. Les députés réformistes avaient l’individualisme pour règle ; leurs liens de solidarité étaient ténus. Par conséquent, même si Mackenzie, élu dans Lambton en 1867, dirigeait ouvertement le parti à la chambre des Communes, il n’en avait pas l’autorité. Son rôle de direction était sans doute la conséquence de sa réputation de réformiste puriste et loyal, qu’il devait à son activité d’organisateur, à sa diligence, à son engagement idéologique et à son identification à Brown. Seul un homme sûr comme Mackenzie pouvait se voir confier la responsabilité d’un parti national tout en maîtrisant non seulement les aspirations au leadership d’hommes peu doués, comme Holton, mais aussi les siennes. Au mieux, Mackenzie pouvait agir de concert avec un noyau de libéraux influents, aux idées semblables aux siennes, en espérant que le groupe hétéroclite de députés qui se disaient réformistes ou libéraux suivrait.

Compte tenu de ces difficultés, les libéraux se tirèrent remarquablement bien du scrutin général de l’été de 1872 : ils firent élire un bon nombre de représentants dans la province de Québec et obtinrent la majorité des sièges dans les Maritimes et en Ontario. Mackenzie fit campagne dans une vingtaine de circonscriptions ontariennes, outre la sienne, ce qui illustre l’accroissement de son pouvoir personnel et montre à quel point on le voyait déjà en chef de parti. Les conservateurs avaient un triste bilan à présenter : le traité de Washington, conclu en 1871 ; les conditions de l’entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération, à grands frais pour le pays ; les troubles causés par Louis Riel* au Manitoba. Pourtant, ils reprirent le pouvoir. Mackenzie avait tout de même montré qu’il était un homme de valeur, à la fois dans cette campagne et sur la scène provinciale. Député de Middlesex West à l’Assemblée législative de l’Ontario depuis 1871, il fut trésorier du gouvernement d’Edward Blake du 20 décembre 1871 au 15 octobre 1872, année où l’on abolit le double mandat en Ontario. On accepta sa démission de la politique provinciale en octobre, à peine quelques jours après qu’il eut réussi par un coup de maître, avec Blake et Brown, à convaincre Oliver Mowat* de prendre la tête des libéraux en Ontario.

Lorsque, finalement, le parti fédéral l’élut chef, en mars 1873, Mackenzie fut ravi. Il avait eu beau dire que d’autres – Dorion, Holton et surtout Blake – étaient plus dignes d’occuper ce poste et affirmer ne songer qu’au bien du parti, ses déploiements de modestie furent inutiles. Il fut choisi par un groupe de pairs qui, en l’investissant d’une autorité nouvelle, précisèrent la définition du parti. On nomma des whips [V. sir James David Edgar] et on prépara la formation d’un comité politique national – formes d’organisation auxquelles Mackenzie avait résisté auparavant parce qu’il y voyait des instruments pour les ambitions de Holton.

Moins d’un mois après l’accession de Mackenzie à la tête du parti, les libéraux dévoilèrent le scandale du Pacifique. Pendant la campagne électorale de 1872, sir Hugh Allan*, capitaliste montréalais, avait versé des sommes énormes au parti conservateur, vraisemblablement en échange de la charte de la Compagnie du chemin de fer du Pacifique du Canada [V. Henry Starnes]. Dès février 1873, Mackenzie avait entendu des rumeurs qui l’avaient scandalisé. Le 2 avril, Lucius Seth Huntington*, libéral du Québec, accusa publiquement les conservateurs. Le 5 novembre, après une épuisante bataille d’arrière-garde, le premier ministre, sir John Alexander Macdonald, démissionnait. Mackenzie et les libéraux se retrouvaient donc au pouvoir.

Le scandale du Pacifique provoqua et cristallisa la méfiance des libéraux à l’endroit des fortes concentrations de richesse et de l’influence qu’elles pouvaient avoir sur l’État. Déjà portés à privilégier le libre-échange et l’initiative individuelle, ils soulignèrent, naturellement, que le scandale supposait un rejet des règles de la concurrence et une affirmation de la puissance des monopoles. À compter de 1874, leur hostilité aux monopoles et à la concurrence inéquitable transparut régulièrement dans leurs lois. Mackenzie lui-même exprima ouvertement sa crainte des monopoles, par exemple en parlant de l’Acte concernant la construction et l’entretien des lignes de télégraphe sous-marin de 1875. Dans le même ordre d’idées, les libéraux s’opposaient aux tarifs protecteurs et craignaient que les leaders conservateurs ne se livrent à des manœuvres de collusion, au mépris des règles parlementaires.

Tout comme ses collègues libéraux, Mackenzie était un champion de la suprématie du Parlement. Ce principe avait été, en Ontario, au cœur de deux événements auxquels il avait pris part : la défaite du gouvernement de John Sandfield Macdonald*, le 18 décembre 1871, et son remplacement par le gouvernement Blake, où lui-même avait siégé. Dans sa motion, qui avait provoqué la chute du gouvernement Sandfield Macdonald, Mackenzie avait accusé celui-ci d’être un gouvernement de coalition corrompu qui voulait distribuer des sommes par favoritisme, sans obtenir l’assentiment de l’Assemblée : un « système [...] mis en place délibérément [...] était en train de détruire notre régime parlementaire », avait-il dit. Dans le cas du scandale du Pacifique, c’était la même chose. Les pouvoirs accordés en 1872 dans la charte de la Compagnie du chemin de fer du Pacifique du Canada empiétaient sur le droit qu’avait le Parlement de légiférer sur les subventions, le trajet, les concessions foncières et les conflits d’intérêts. Une fois le scandale mis au jour, la lutte intense qui se déroula, au Parlement, sur la façon dont on ferait toute la lumière sur l’affaire, montra d’ailleurs que les libéraux mettaient leur foi en une enquête parlementaire, et non judiciaire.

Le 5 novembre, même s’il régnait quelque doute quant à la capacité de Mackenzie d’être premier ministre, le gouverneur général, lord Dufferin [Blackwood*], lui demanda de former son premier gouvernement. Sa première décision, autre que les choix difficiles qu’impliquait la formation d’un cabinet, fut de déclencher des élections tout de suite. Le scrutin de janvier 1874 porta surtout sur le scandale du Pacifique. Démoralisés, les conservateurs furent mis en déroute, et Mackenzie remporta une majorité écrasante.

Pourtant, même à ce moment-là, il manquait aux libéraux le genre d’idéaux qui cimentent un parti, et ils ne parvinrent pas à s’en donner durant tout le temps où ils furent au pouvoir. Cette situation venait en partie de ce que le leadership de Mackenzie ne faisait pas l’unanimité. Bien des libéraux voyaient en Blake un chef naturel, en dépit du fait qu’il s’était retiré de la course dès le début de 1873. Blake posait pourtant un problème, et pas seulement à cause de sa compétence, de ses difficultés personnelles, de ses ambitions fluctuantes et de sa vanité qui confinait parfois à l’outrecuidance. Bien que fondamentalement ses Positions aient été les mêmes que celles de Mackenzie, son programme de réforme était plus radical. Ce fait et le nombre de ses partisans, où l’on retrouvait le mouvement nationaliste Canada First [V. William Alexander Foster*], éléments protectionnistes compris, divisaient le parti. De fortes pressions s’exerçaient pour qu’il entre au cabinet, et même pour qu’il soit premier ministre. À contrecœur, il siégea à titre de ministre sans portefeuille à compter de la formation du premier cabinet de Mackenzie, en novembre 1873, puis il démissionna en février 1874. Cependant, dès l’automne, à cause des dissensions que soulevait l’attitude du gouvernement envers la Colombie-Britannique [V. Andrew Charles Elliott*], il eut l’audace de suggérer que Mackenzie lui cède sa place. L’échange qui suivit entre les deux hommes fit tourner leur relation à l’aigre : en désaccord sur la solution que le secrétaire d’État aux Colonies, lord Carnarvon, proposait au problème de la Colombie-Britannique, ils s’affrontèrent aussi sur le souvenir différent qu’ils gardaient des événements qui avaient entouré la nomination de Mackenzie au poste de premier ministre en 1873. Blake pensait que Mackenzie lui avait demandé s’il voulait le poste après qu’il eut accepté la demande de Dufferin de former un gouvernement. Un refus constituait alors la seule réponse honorable. Cependant, Mackenzie prétendait que l’entretien, y compris le refus de Blake, avait eu lieu avant son acceptation. En outre, quand Mackenzie donna sa version des faits à Blake en septembre 1874, ce dernier, maître en interprétation des nuances, fut amené à penser que c’était Dufferin qui avait incité Mackenzie à lui demander de prendre le poste en considération. Ce n’est que le 15 octobre que Mackenzie expliqua qu’il avait agi de son propre chef, malgré les objections de Dufferin. Il n’est pas certain que ce compte rendu ait apaisé Blake, puisqu’un important malentendu avait été créé. Dans l’intervalle, la dissidence d’un groupe de partisans et d’alliés de Blake trouva son point culminant dans la sensation qu’il créa le 3 octobre en exposant son programme radical à Aurora, en Ontario. Peut-être n’entendait-il pas à mal et peut-être son discours ne contenait-il pas grand-chose de nouveau (Mackenzie croyait l’une et l’autre choses) mais, pour le simple observateur, Blake, par ses déclarations, se posait en successeur potentiel de Mackenzie. Le faire entrer au cabinet devenait impératif de nouveau, ce qui fut fait le 19 mai 1875, au terme de pourparlers délicats qui exigèrent l’intervention de tierces parties. Blake fut ministre de la Justice jusqu’au 7 juin 1877 et démissionna en invoquant des raisons de santé. Ensuite, il fut président du Conseil privé du 8 juin au début de 1878.

Blake n’était pas l’unique libéral hautement compétent à se faire tirer l’oreille pour entrer au cabinet. Luther Holton, homme politique et homme d’affaires installé à Montréal et que Mackenzie voyait bien dans le rôle de ministre des Finances, déclina souvent des offres. Selon les moments, Mackenzie attribuait son refus au fait qu’il ne se sentait pas à la hauteur, qu’il ambitionnait d’être premier ministre, qu’il était censé comploter avec Blake ou les amis de ce dernier, ou qu’il ne se consolait pas de la mort lente de sa fille. Ironie du sort, lorsque Holton exprima le désir d’entrer au cabinet, aucun siège n’était vacant.

Les plaintes que Mackenzie exprimait à propos de son cabinet reflétaient les faiblesses dont le parti libéral souffrait sous son leadership. Selon lui, peu de ministres participaient autant aux débats parlementaires qu’ils l’auraient dû, mais c’était en bonne partie parce que lui-même était infatigable. Son secrétaire, William Buckingham, notait qu’il ne manquait jamais d’entrer en scène dès que ses ministres demeuraient silencieux : il n’était pas assez exigeant envers eux. Pendant qu’il fut au pouvoir, seulement quatre de ses ministres restèrent au même poste (outre lui-même ; qui dirigeait les Travaux publics) : Albert James Smith* aux Pêcheries, Richard John Cartwright* aux Finances, Isaac Burpee* aux Douanes et Thomas Coffin* au bureau du receveur général. De ce groupe, seul Cartwright était un orateur puissant et régulier aux Communes. L’absence d’hommes compétents au cabinet se faisait aussi sentir d’une autre manière. Mackenzie prenait ses décisions par consensus, explicitement lorsqu’il était de facto chef de l’opposition, de 1867 à 1873, puis implicitement lorsqu’il était premier ministre. Souvent, en écrivant à d’autres libéraux influents – Holton, Alfred Gilpin Jones* de Halifax, Cartwright, Dorion et surtout George Brown –, il les consultait sur des questions de stratégie ou de tactique. Cette façon d’agir, qu’il jugeait toute naturelle étant donné le caractère de son parti, ne révélait aucune faiblesse de sa part, même si parfois on l’accusait d’être encore aux ordres de Brown. Il rejetait cette accusation, et sa correspondance avec Brown la dément. Il consultait Brown en matière de tactique parce que celui-ci avait un jugement solide, quoique toujours teinté d’optimisme. En contrepartie, il se servait de lui et du Globe comme instruments politiques. Brown, d’ailleurs, n’avait pas la prétention d’être autre chose qu’un vaillant et influent partisan du premier ministre.

Pour consolider le parti, il fallait que les régions et les groupes ethniques aient une juste représentation au cabinet. Appliquer ce principe, cependant, c’était limiter les candidatures possibles. Dans la province de Québec, la sélection s’avérait d’autant plus difficile que Mackenzie avait besoin d’un lieutenant canadien-français fort. Dorion, le premier de ses ministres de la Justice, était l’homme idéal, mais comme il avait derrière lui une longue carrière en droit et en politique et qu’il aspirait à une existence plus prévisible, Mackenzie le nomma juge en chef de la province en 1874. Par la suite, le leadership canadien-français au sein du parti piétina. Télesphore Fournier n’avait pas assez d’appuis, et en 1875 il entra à la Cour suprême du Canada, nouvellement instituée. Comme Luc Letellier* de Saint-Just était sénateur, le rôle de leader canadien-français ne lui convenait pas, et de toute façon Mackenzie le nomma lieutenant-gouverneur du Québec en 1876. Félix Geoffrion, que Mackenzie fit entrer au cabinet dans l’intention expresse d’en faire son lieutenant canadien-français, s’avéra de moins en moins capable de s’occuper même de son département, celui du Revenu de l’intérieur. Joseph-Édouard Cauchon* pouvait dans une certaine mesure prétendre au titre, mais sa réputation était déjà ternie quand il entra la première fois au cabinet. Il cessa complètement d’être utile une fois qu’il eut aidé les libéraux à résoudre leurs problèmes avec la hiérarchie catholique de la province, en 1876, après que Lucius Seth Huntington eut critiqué, dans Argenteuil, l’intervention du clergé en politique. Mackenzie le nomma donc lieutenant-gouverneur du Manitoba. En 1876, le besoin qu’il avait d’un personnage fort, venant de préférence de la région montréalaise, était tel qu’il choisit Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme, d’abord comme ministre du Revenu de l’intérieur. Certes, Laflamme était un bon avocat, mais il avait été très lié à l’Institut canadien, que les autorités catholiques considéraient comme un repaire de libres-penseurs et d’anticléricaux. Seul le jeune Wilfrid Laurier*, entré aux Communes en 1874, semblait pouvoir être utile à long terme. Malheureusement, il n’avait pas l’expérience nécessaire et refusa d’entrer au cabinet jusqu’à ce que Cauchon en sorte.

Assurer une bonne représentation des Maritimes n’était pas facile non plus. Mackenzie avait l’impression qu’Isaac Burpee ne voulait s’occuper que de questions directement liées à son département des Douanes. Son ministre de l’Intérieur, David Laird*, de l’Île-du-Prince-Édouard, était si compétent qu’il le nomma lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest en 1876. Albert James Smith, William Berrian Vail* et Thomas Coffin ne se révélèrent pas d’aussi bonnes recrues qu’il l’avait peut-être espéré, et ce n’est qu’après la nomination d’Alfred Gilpin Jones au poste de ministre de la Milice et de la Défense au début de 1878 (il avait occupé auparavant un modeste poste de direction au gouvernement) que les Maritimes furent représentées de façon plus qu’acceptable.

Que Mackenzie soit parvenu à forger un parti libéral national en dépit de toutes ces difficultés ne fait qu’accroître son mérite. La formation initiale de son cabinet et les modifications ultérieures qu’il y apporta cimentèrent au parti libéral non seulement les personnalités mais aussi les coalitions régionales. Dans les Maritimes, Smith, Vail, Coffin et Jones s’étaient opposés à la Confédération. Coffin et Burpee dérivèrent un peu vers le parti conservateur, en espérant des faveurs, jusqu’à ce que le scandale du Pacifique les ramène vers Mackenzie. L’intégration de Coffin au cabinet était un prix que Mackenzie acceptait de payer pour s’assurer le soutien d’une coterie de députés néo-écossais. Burpee représentait le Nouveau-Brunswick commercial et urbain ; Jones allait plus tard remplir ce rôle pour la Nouvelle-Écosse. Cependant, au Nouveau-Brunswick, Burpee fut éclipsé par Smith, qui siégea aux Communes en qualité de chef politique indépendant jusqu’en 1873, l’année où Mackenzie le récupéra. Malgré qu’il soit devenu gras et paresseux (opinion désespérée de Mackenzie), Smith apporta aux libéraux 12 des 16 sièges du Nouveau-Brunswick aux élections de 1874 et, dans la défaite désastreuse de 1878, il en apporta 11. Le processus selon lequel Mackenzie établit les libéraux en parti national dans les Maritimes fut symboliquement achevé par la tournée qu’il y effectua durant la campagne de 1878, accompagné de Cartwright.

Au Québec, un processus similaire de consolidation et de croissance s’opéra. Par l’intermédiaire de Cauchon, et surtout de Laurier, Mackenzie entreprit d’apaiser l’hostilité de l’Église catholique canadienne-française envers les libéraux. Déjà, il avait fait des efforts considérables pour attirer des Irlando-catholiques au sein du parti. En Laurier, il avait trouvé l’homme qui allait se distinguer parmi la prochaine génération de chefs libéraux.

Néanmoins, quand il s’agissait d’énoncer des politiques et de résoudre des problèmes, Mackenzie et ses divers cabinets n’avaient pas une bien grande marge de manœuvre. Les élections générales de 1874 donnèrent aux libéraux une majorité au Québec et en Ontario ; leur prépondérance au Parlement était même écrasante. En 1875, Cartwright signala à ses collègues du cabinet : « aucun gouv[ernement] stable n’est possible sauf de l’une de [ces] deux manières, c’est-à-dire en s’assurant une majorité décisive [avec] l’Ontario et la province de Québec pris ensemble, ou en achetant délibérément les petites provinces de temps à autre ». Mackenzie partageait ce point de vue, au moins en partie. Bien enracinés en Ontario, les libéraux risquaient de provoquer des tensions en cherchant à maintenir leur position au Québec ou à conserver leur autorité sur leurs représentants des Maritimes. On pouvait toujours acheter ces derniers avec des faveurs administratives et des alliances circonstancielles, mais cela n’avait pas de fin. Parfois, en unissant leurs forces, ils pouvaient provoquer une nette réorientation de la politique du parti ; en 1876 par exemple, ils forcèrent le gouvernement à renoncer à son projet de hausser le tarif.

Le Québec posait un problème plus difficile encore. L’influence des libéraux dans la province fut mise à l’épreuve en plusieurs occasions, la première fois à propos de l’amnistie de Louis Riel. Sir John Alexander Macdonald, par l’entremise de Mgr Alexandre-Antonin Taché, avait promis de passer l’éponge sur les actes de Riel à la Rivière-Rouge en 1870. On s’attendait généralement, au Québec, que le gouvernement libéral remplirait cette promesse, même si elle datait d’avant le moment où le gouvernement provisoire des Métis avait mis à mort l’orangiste ontarien Thomas Scott*. L’élection de Riel dans la circonscription fédérale de Provencher, en janvier 1874, et l’arrestation, la condamnation et le prononcé de la sentence de son lieutenant Ambroise-Dydime Lépine*, impliqué dans l’affaire Scott, ramenèrent la question de l’amnistie à l’avant-plan. Naturellement, Mackenzie tergiversa : même si l’amnistie apaisait la population du Québec, elle provoquerait une réaction en Ontario. En fait, c’est l’affaire Lépine qui apporta la solution à ce dilemme, car le gouverneur général, lord Dufferin, commua sa sentence de mort. Les libéraux purent donc s’abriter derrière le représentant de l’autorité impériale. En février 1875, le gouvernement Mackenzie amnistia tous ceux qui avaient été mêlés à la crise manitobaine et accorda un pardon conditionnel à Riel. Toute cette affaire n’en avait pas moins fait sentir aux libéraux à quel point leur position était fragile au Québec.

Outre la question de Riel, un autre problème, plus grave encore, se posait. L’ultramontanisme avait pris de l’ampleur au Québec à la fin des années 1860 et au début des années 1870 [V. Louis-François Laflèche ; Ignace Bourget*] ; l’hostilité du clergé envers les « rouges » ou les libéraux de la province, et envers les libéraux de l’Ontario, était devenue chose courante. Cette tendance semblait en outre menacer la position des Anglo-protestants du Québec. Le 30 décembre 1875, à l’occasion d’une élection partielle dans Argenteuil, Lucius Seth Huntington se vida le cœur. L’intervention du clergé dans les élections, déclara-t-il, était un mal imputable aux tories. Les protestants de la province devaient s’allier aux libéraux pour se défendre contre l’ultramontanisme. Son discours inquiéta les élites canadiennes-françaises : elles craignaient qu’il ait parlé au nom de tout le gouvernement libéral. Mackenzie opta pour la prudence et déclara que Huntington n’avait exprimé que ses propres opinions, non pas celles du gouvernement ni du parti libéral. Cette affirmation ne l’empêcha toutefois pas d’écrire, dans une lettre personnelle à George Brown, que Huntington avait dit la pure vérité, même si son intervention était inopportune. Au début de 1876, les libéraux attribuèrent leur défaite dans trois élections partielles, dont l’une dans Charlevoix [V. Pierre-Alexis Tremblay*], au discours de Huntington. Leur moral était en train de chuter. Ils résolurent donc de contre-attaquer sur plusieurs fronts. D’abord, ils contestèrent devant les tribunaux l’intervention du clergé dans le processus électoral [V. Édouard-Charles Fabre ; sir William Johnston Ritchie]. Puis, comme ces poursuites n’entraînaient pas de changement profond dans l’attitude du clergé, Mackenzie, par l’entremise de Cauchon, demanda à Rome d’envoyer un délégué apostolique (George Conroy*) qui enquêterait sur la situation canadienne. Laurier, impatient de faire ses preuves, s’efforça de convaincre le clergé de limiter sa participation aux élections et de tempérer son hostilité envers les libéraux.

Sur le plan économique, récession et crise marquèrent le mandat du gouvernement libéral. L’effondrement financier survenu aux États-Unis en septembre 1873 avait annoncé un ralentissement de l’économie ; dès le milieu de 1874, l’effet s’en faisait sentir au Canada. Compte tenu de variantes sectorielles et régionales, la situation demeura mauvaise jusqu’à la fin de 1878. Le secteur agricole de l’Ontario – sur lequel, Mackenzie croyait-il à tort, son parti pouvait compter aux élections générales de 1878 – se tira assez bien d’affaire. Par contre, les petites et grandes villes qui avaient connu une forte expansion industrielle avant 1874 pâtirent et se montrèrent hostiles aux libéraux au moment de voter. Non seulement ces mauvaises conditions économiques firent-elles perdre des sièges au gouvernement dans des élections partielles, mais elles l’amenèrent à durcir d’importants éléments de sa politique économique. La conjoncture le rendait très près de ses sous. Les chemins de fer en sont un exemple patent.

Désireux de réduire les dépenses parce qu’ils privilégiaient une intervention minimale de l’État, les libéraux, dont Mackenzie, étaient devenus méfiants à l’endroit des accords conclus par le gouvernement Macdonald avec la Colombie-Britannique (l’entrée dans la Confédération et le chemin de fer). La publication des conditions de l’entente, en 1871, les avait horrifiés. Avoir promis de construire en moins de dix ans, à grands frais, un chemin de fer qui ne desservirait qu’une maigre population, c’était presque de la folie, dirait Mackenzie en 1874. Bien sûr, il voulait un chemin de fer et tenait au développement de l’Ouest. Cependant, lui comme d’autres libéraux en avaient contre la planification des travaux, qu’ils jugeaient mauvaise, et contre l’engagement onéreux de construire le chemin de fer à toute vitesse. On ne devait pas hausser les impôts pour payer le chemin de fer : du point de vue des libéraux, cette garantie, inscrite en 1872 dans la charte de la Compagnie du chemin de fer du Pacifique du Canada, était primordiale. Mackenzie n’allait cesser de l’invoquer dans les discussions tendues qui opposeraient bientôt son gouvernement à celui de la Colombie-Britannique.

En devenant premier ministre, Mackenzie hérita d’une situation difficile. Le chemin de fer devait avancer et, par conséquent, être financé adéquatement. Les conservateurs n’avaient pas encore commencé les travaux et le gouvernement de la Colombie-Britannique avait déjà formulé des plaintes. Étant donné les contraintes financières et l’insistance des libéraux à ne pas augmenter les impôts, Mackenzie aurait aimé trouver des capitaux privés. Le projet de loi sur le chemin de fer canadien du Pacifique, adopté au printemps de 1874, rendait possible ce type de financement. Des discussions préliminaires eurent effectivement lieu avec George Stephen* qui, cependant, déclara à Lucius Seth Huntington en décembre 1874 qu’il ne voulait pas risquer son propre argent. Vu la conjoncture économique, pareille réaction n’avait rien de surprenant. La dépression avait vu se produire bien des faillites retentissantes de compagnies ferroviaires américaines. Les libéraux se tournèrent vers les fonds publics par pure nécessité. Mackenzie exprima ses bonnes intentions à l’égard de la Colombie-Britannique, mais il précisa que le délai prévu pour la construction était trop court. En effet, les pressions qui s’exercèrent dans les rangs des libéraux pour repousser l’échéance des travaux furent énormes. Blake s’opposait de toutes ses forces à ce qu’on étende, à un coût exorbitant, un service à la minuscule population de la Colombie-Britannique.

En conséquence, l’on appliqua une politique prudente de planification, d’arpentage et de travaux préliminaires sur les routes, les voies d’eau et les lignes télégraphiques, et la construction de la voie ne devança pas de beaucoup l’avant-garde des établissements. Mackenzie voulut naturellement utiliser les voies américaines existantes au sud des Grands Lacs au lieu d’en construire de nouvelles dans le territoire inhabité qui se trouvait au nord du lac Supérieur. On put satisfaire les demandes de voies du Manitoba et la nécessité d’alimenter le moulin des faveurs administratives dans la région de Port Arthur (Thunder Bay) et au Manitoba par des contrats de travaux préliminaires pour le chemin de fer, les routes secondaires et les lignes du télégraphe. La stratégie de Mackenzie, soit une déviation en territoire américain, n’était pas sans rappeler celle que préconisait Macdonald avant que Riel n’instaure un gouvernement provisoire au Manitoba, et le projet retint l’attention de capitalistes.

Vu les circonstances, Mackenzie demanda de refaire le calendrier des travaux, avec l’autorisation de la Colombie-Britannique. En février 1874, au nom du gouvernement, il chargea un pilier du parti, James David Edgar, d’aller négocier ces nouvelles dispositions avec la Colombie-Britannique. Le premier ministre de la province, George Anthony Walkem*, les trouva inacceptables. À l’aide d’un raisonnement spécieux, il déclara en mai qu’Edgar n’était pas habilité à représenter le gouvernement fédéral et envoya en Grande-Bretagne une protestation bien sentie.

C’est ainsi que ce conflit fédéral-provincial (le plus grave qui marqua le passage de Mackenzie au pouvoir) entra dans le champ de la politique impériale. Le secrétaire d’État aux Colonies, lord Carnarvon, proposa d’agir à titre d’arbitre entre les deux paliers du gouvernement. Même si cette ingérence évidente dans les affaires intérieures du Canada ne plaisait pas du tout à Mackenzie, Carnarvon alla de l’avant et présenta un projet d’entente en août. Moins généreux que ne le souhaitait la Colombie-Britannique, le projet lui faisait quand même beaucoup plus de concessions que le gouvernement Mackenzie n’était prêt à en envisager.

Le gouvernement de Mackenzie accepta à contrecœur les conditions de Carnarvon, mais la responsabilité financière et des problèmes constitutionnels empêchèrent leur pleine mise en œuvre. Le Sénat, dominé par les conservateurs, refusa d’adopter un projet de loi de la chambre des Communes qui prévoyait le financement d’un élément clé des conditions imposées par Carnarvon : la construction de la ligne entre Esquimalt et Nanaimo en Colombie-Britannique. Carnarvon s’opposa alors à ce que l’on augmente le nombre des sénateurs comme Mackenzie l’avait demandé. Des querelles au sujet des mesures que devait prendre le gouvernement firent rage durant des mois : le gouverneur général lord Dufferin, le gouvernement impérial et la Colombie-Britannique cherchaient à obtenir d’autres engagements de la part du gouvernement Mackenzie. C’est seulement après des récriminations si directes et furieuses que Dufferin, pourtant plein de tact, ressentit l’envie de frapper son premier ministre, que l’on arriva finalement à un compromis en 1876, par lequel Mackenzie acceptait de commencer les travaux en Colombie-Britannique deux ans plus tard.

La longue querelle suscitée par les conditions que Carnarvon avait imposées et la prudence manifestée par les libéraux en raison des perspectives économiques et de la dépression ont éclipsé ce qui était en fait un énergique programme d’entreprise ferroviaire. La longueur totale des voies canadiennes passa de 4 331 milles en 1874 à 6 858 milles en 1879. Cette expansion fut largement attribuable à l’achèvement du chemin de fer Intercolonial, financé par le gouvernement et dont l’ingénieur Sandford Fleming* supervisa les travaux, ainsi qu’à la construction, sous contrat gouvernemental, de voies au Manitoba et entre cette province et le lac Supérieur [V. Hugh Ryan]. La tâche essentielle d’arpenter l’Ouest progressa sans relâche. On traça quelque 46 000 milles de voies possibles entre 1871 et 1877, et on en construisit environ 12 000 milles. On entreprit la pose de lignes télégraphiques de Port Arthur jusqu’à Edmonton. Dans leur essence, les conditions imposées par Carnarvon étaient satisfaites, à l’exception de l’épineuse question de la ligne ferroviaire entre Esquimalt et Nanaimo [V. Robert Dunsmuir*]. Il s’agissait de réalisations impressionnantes vu les circonstances.

Le contexte influait aussi sur d’autres aspects de la politique économique du gouvernement Mackenzie. Au sujet de la réciprocité par exemple, les libéraux estimaient que le gouvernement précédent n’avait pas suffisamment cherché à améliorer les relations canado-américaines en matière de commerce. Ils avaient l’intention de subordonner la question commerciale à celle, toujours actuelle, et dont parlait le traité de Washington, du dédommagement versé par les États-Unis pour avoir accès aux pêches côtières de Terre-Neuve et du Canada [V. sir John Alexander Macdonald ; Peter Mitchell]. Le Canada serait dans une position d’autant plus forte si son délégué était en même temps négociateur principal. George Brown se vit confier ces deux responsabilités en janvier 1874. Éternel optimiste, il négocia ferme avec le secrétaire d’État américain, Hamilton Fish, mais quand ils s’entendirent sur un traité de réciprocité, en juin, le Sénat des États-Unis était sur le point d’ajourner ses travaux. L’entente, beaucoup plus complète que celle de 1854, sombra dans l’oubli.

La situation politique et économique qui existait alors aux États-Unis aurait probablement empêché l’application de cette entente, mais la fureur qu’elle déclencha au Canada contribua à mettre en lumière les grandes convictions, forces et faiblesses des libéraux. Mackenzie tenta de gagner à la cause de son parti les fermiers ontariens, les marchands exportateurs, les pêcheurs et les transporteurs maritimes des provinces de l’Atlantique. Le fait que l’entente contenait une longue liste de produits manufacturés et qu’elle portait une réduction des droits de douane montrait que les libéraux croyaient fermement au libre-échange. Par son contenu et la façon dont on l’avait négociée, elle indiquait qu’ils souhaitaient soustraire en partie le commerce canadien à l’emprise de la Grande-Bretagne. Cependant, déjà échaudés par la récession, les manufacturiers canadiens, et dans une moindre mesure l’ensemble des milieux d’affaires, réagirent à ces propositions commerciales en prônant un protectionnisme plus cohérent qu’ils ne l’avaient fait jusque-là.

Les tarifs de 1874, 1876 et 1877 témoignaient aussi, et de façon explicite, du libéralisme économique du gouvernement Mackenzie. Pragmatique à l’extrême, le premier ministre se dit prêt en 1874 à maintenir les droits protecteurs et à les augmenter quand le gouvernement aurait besoin de revenus, mais il ne cacha pas son aversion pour ce procédé. Néanmoins, l’héritage financier du gouvernement précédent et la chute des revenus issus des droits de douane engendraient des déficits de plus en plus lourds, si bien que les libéraux durent imposer des hausses. Les protectionnistes, conscients des besoins du gouvernement, organisèrent des campagnes pour parvenir à leurs fins. De leur point de vue, le tarif instauré en 1874 par le ministre des Finances Richard John Cartwright était insuffisant : destiné à augmenter les recettes, il ne dénotait à peu près aucune volonté protectionniste.

Les tendances libre-échangistes des libéraux furent mises à plus rude épreuve en 1876, car cette année-là l’insuffisance des revenus exigea d’autres révisions du tarif. Le gouvernement fit face à une forte agitation protectionniste alimentée par les travaux d’un comité parlementaire sur les causes de la dépression. Il nuança sa position sur le libre-échange : Mackenzie entendit même certains de ses collègues prôner une augmentation des droits qui allait jusqu’à 5 $. Le gouvernement projeta d’ailleurs une hausse, mais les luttes interrégionales qui divisaient le parti l’empêchèrent de la décréter. Certains des libéraux les plus influents des Maritimes menacèrent même de s’opposer ouvertement à toute augmentation du tarif, ce qui renforça Mackenzie dans ses convictions. Le tarif de 1876 n’apporta donc que des changements mineurs. Ensuite, les protectionnistes tentèrent d’influencer le gouvernement en tablant sur sa vulnérabilité évidente devant les pressions des Maritimes. Agissant de concert, les exploitants des houillères de la Nouvelle-Écosse exigèrent une protection tarifaire ; les protectionnistes usèrent de cette réclamation comme d’un cheval de Troie et tentèrent de faire augmenter de façon générale les droits de douane. Cependant, le tarif de 1877 ne visait qu’à augmenter les recettes. Tous ces événements de 1876 et 1877 marquent par ailleurs un jalon : dès lors, et presque jusqu’à la fin du siècle, les protectionnistes ne seraient plus alliés au parti libéral.

Les libéraux justifiaient en partie le libre-échange en disant qu’il ne fallait pas rompre les liens économiques du Canada avec la Grande-Bretagne en imposant des restrictions artificielles au commerce. Mackenzie, très loyal à l’Empire britannique avant d’accéder au pouvoir, l’était encore à titre de premier ministre. C’est pourquoi il acceptait que l’on considère le chemin de fer transcontinental comme l’une des voies de communication de l’Empire et était fidèle aux pratiques constitutionnelles de la Grande-Bretagne. En même temps, cependant, il souhaitait vivement que le Canada soit plus autonome. Au lendemain de la Confédération, il avait été réticent à l’idée que le Canada détienne le pouvoir de conclure des traités de son propre chef, comme le voulaient alors ceux qui soutenaient que le dominion devait aller seul son chemin, indépendamment de la Grande-Bretagne, dont sir Alexander Tilloch Galt, Lucius Seth Huntington et Albert James Smith. Par contre, en 1882, il était prêt à défendre cette position.

Le traité conclu à Washington en 1871 avait eu une importance capitale dans son cheminement. Selon Mackenzie, le chef conservateur, Macdonald, avait mal défendu le Canada à titre de commissaire de la Grande-Bretagne, et l’équipe des négociateurs britanniques, trop préoccupée d’éviter toute friction entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, n’avait pas fait le moindre cas des intérêts du Canada. La nomination de George Brown au titre de plénipotentiaire canadien dans les négociations de 1874 sur la réciprocité avec les États-Unis lui paraissait une étape nécessaire pour obtenir des résultats optimaux. C’est pour le même motif qu’il veilla à ce qu’un Canadien, sir Alexander Tilloch Galt, soit commissaire de la Grande-Bretagne dans l’arbitrage du litige des pêches avec les États-Unis, de 1875 à 1877 [V. sir Albert James Smith].

Des attitudes analogues se manifestaient dans des domaines autres que le commerce. Du point de vue des libéraux, l’institution de la Cour suprême du Canada, en 1875, allait améliorer le processus de prise de décision au pays. Le gouvernement Macdonald avait fait des démarches préliminaires en vue d’instaurer ce tribunal, mais c’est le ministre libéral de la Justice, Télesphore Fourrier, qui présenta le projet de loi sur la Cour suprême. Avec le vigoureux appui de Mackenzie, des libéraux nationalistes l’amendèrent afin de limiter radicalement les cas d’appel au comité judiciaire du Conseil privé de Grande-Bretagne. À leur grande déception, on déclara nul l’amendement.

Mackenzie, et Blake encore plus, s’inquiétait de l’effet des actes de lord Dufferin sur la liberté d’action et la démocratie parlementaire du Canada. Leurs doutes se fondaient sur le soutien excessif que le gouverneur général avait apporté à Macdonald à l’occasion du scandale du Pacifique – attitude qui, selon Mackenzie, constituait une ingérence des Britanniques dans les affaires intérieures canadiennes. Ce fut pour les mêmes raisons que le projet d’entente de lord Carnarvon provoqua des tensions et que Blake se montra hostile à Dufferin lorsque celui-ci décida en 1875, et sans consultation, de commuer la peine de mort de Lépine.

Mackenzie était attaché à l’Empire en même temps qu’il était farouchement nationaliste. La manière dont il envisageait la défense le montre très clairement. Il avait été major de la milice à Sarnia pendant les troubles féniens qui avaient précédé la Confédération [V. Michael Murphy* ; John O’Neill*] – épisode déterminant dans la naissance d’un sentiment national chez les milliers de Canadiens qui avaient participé à leur répression. Lorsque le ministre conservateur et auparavant réformiste William McDougall* accusa presque Mackenzie de déloyauté envers la couronne durant la campagne électorale de 1867, celui-ci réfuta l’accusation en évoquant son service dans la milice. En 1868, il avait affirmé que, loin d’être simplement une affaire intérieure, l’organisation de la défense du Canada devait faire l’objet d’une coopération entière avec les Britanniques. Cependant, la faiblesse qu’il constatait dans la milice canadienne était le commandement, qui ne pouvait tout simplement pas être assuré par une poignée d’officiers britanniques. À titre de premier ministre, il appuya donc sans réserve la réorganisation du département de la Milice et de la Défense, dont le ministre était William Berrian Vail, et la fondation, en 1874, d’un collège militaire au Canada [V. Edward Osborne Hewett].

En même temps que les libéraux de Mackenzie cherchaient à doter le Canada de pouvoirs plus grands vis-à-vis de la Grande-Bretagne, ils se posaient, par réflexe, en défenseurs des droits provinciaux. Le puissant régionalisme que les réformistes avaient manifesté sous le leadership de Brown se transforma facilement, chez les libéraux d’après la Confédération [V. sir Oliver Mowat], en un parti pris en faveur des provinces. Dans le cas du litige sur les droits des catholiques du Nouveau-Brunswick en matière d’éducation [V. Timothy Warren Anglin], la position de Mackenzie était claire, quoique entachée d’opportunisme. Bien sûr, politiquement parlant, dire que cette question ne regardait que le Nouveau-Brunswick faisait son affaire. Mackenzie défendit les droits provinciaux d’une manière qui, encore une fois, pourrait sembler intéressée dans le cas de Luc Letellier de Saint-Just, lieutenant-gouverneur du Québec en 1876. Saint-Just destitua le gouvernement conservateur de Charles-Eugène Boucher* de Boucherville en 1878 parce que, en proclamant des édits et en signant des documents en son nom sans le consulter, il n’avait pas respecté les attributions attachées par la constitution au poste de lieutenant-gouverneur. Ce faisant, Saint-Just lui-même n’allait pas à l’encontre de la constitution, mais il outrepassait les pouvoirs d’un lieutenant-gouverneur tels qu’on les concevait communément. Irrités, les conservateurs fédéraux réclamèrent une enquête et sa démission. Mackenzie déclara, comme il convenait, que l’électorat de la province était tout à fait en mesure de juger et que l’affaire était d’intérêt provincial. Même avant de prendre le pouvoir, les libéraux de Mackenzie avaient invoqué l’empiétement sur les dispositions financières que les autres provinces avaient obtenues à la Confédération pour s’élever contre l’entente qui avait permis à la Nouvelle-Écosse d’améliorer les conditions de sa participation à la Confédération. De même, lorsque Macdonald autorisa la Colombie-Britannique et le Manitoba à élire, aux Communes, un plus grand nombre de députés que celui auquel leur population leur donnait droit, les libéraux protestèrent en disant qu’une telle mesure violait les droits provinciaux et le principe sacré de la représentation basée sur la population. Le respect qu’éprouvait Mackenzie pour les droits des provinces ne signifiait pas qu’il leur cédait sur les questions litigieuses. Il évitait cependant les affrontements. Au lieu de saisir le comité judiciaire du Conseil privé du cas de la frontière ontarienne avec le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, comme Macdonald avait prévu de le faire, il opta en 1875 pour un règlement par arbitrage. C’est davantage grâce à un processus de négociation entre les gouvernements fédéral et provincial que l’on résolut la question en 1878, même si Macdonald refusa d’honorer la sentence arbitrale.

Les lois réformistes que le gouvernement Mackenzie adopta, surtout dans ses deux premières années de pouvoir, forment un beau palmarès. La plus importante de toutes fut, en 1874, la loi de réforme électorale. Poussés par leur libéralisme, Mackenzie et son parti s’efforcèrent de créer un contexte politique qui favoriserait l’expression de la volonté populaire (c’est-à-dire la volonté de ceux qui avaient le droit de vote). Ce principe modestement démocratique sous-tendait non seulement leur conception des relations canado-britanniques, mais aussi leur position sur la réforme électorale. Tout au long des années 1850 et 1860, Mackenzie avait eu la conviction que, si les libéraux avaient du mal à prendre le pouvoir, c’était en partie parce que leurs adversaires faisaient campagne en distribuant des pots-de-vin, en nouant des ententes secrètes et en se faisant passer pour ce qu’ils n’étaient pas. Les méfaits dont les conservateurs se rendirent coupables aux élections de 1872 semblaient confirmer cette interprétation de leur conduite. En 1873, les libéraux parvinrent à arracher au gouvernement Macdonald, sorti affaibli de ces élections, quelques timides concessions en matière de réforme électorale. Puis, dès après leur victoire de 1874, ils firent adopter l’Acte concernant l’élection des membres de la chambre des Communes. Cette loi instituait le vote secret, exigeait que le scrutin se tienne le même jour dans toutes les circonscriptions, pour empêcher les machinations qui visaient à entraîner l’électorat dans le courant dominant, et éliminait l’obligation d’être propriétaire, jusque-là imposée aux candidats aux Communes. Pour renforcer cette nouvelle loi, le ministre de la Justice Antoine-Aimé Dorion en présenta une autre qui plaçait la contestation des élections sous la juridiction de l’appareil judiciaire et non d’un comité du Parlement. De forts principes égalitaires étaient évidents dans ces deux lois.

Les lois adoptées sous Mackenzie portaient la marque de son libéralisme. Une bonne partie d’entre elles rationalisaient des structures et des règlements. L’Acte pour amender et refondre les statuts relatifs au service postal de 1875, qui modifiait et refondait les lois antérieures sur le système postal, instaura plusieurs changements importants, dont l’affranchissement obligatoire par l’envoyeur et la réduction du tarif sur certaines catégories d’envois. Cette loi était associée à la convention postale conclue cette année-là avec les États-Unis en vue d’accélérer la livraison du courrier en Amérique du Nord. C’est aussi à cette époque que l’on étendit le service de livraison du courrier à domicile, en vigueur à Montréal depuis 1867, à toutes les grandes villes canadiennes. L’Acte des Territoires du Nord-Ouest, adopté en 1875, rassemblait les lois qui portaient déjà sur ces territoires et les dotait, en fait, d’une constitution. (Mackenzie, à qui l’on devait l’ébauche du projet de loi, ajouta après coup des dispositions au chapitre de la taxation qui permettaient l’établissement d’écoles catholiques sur le modèle de l’Ontario. Le débat cinglant qui eut lieu au Sénat donna un avant-goût de la controverse que ces dispositions allaient susciter par la suite [V. D’Alton McCarthy].) L’Acte pour pourvoir à la meilleure audition des comptes publics de 1878 renforçait et, dans une certaine mesure, rationalisait la filière des responsabilités en matière de gestion des finances gouvernementales [V. John Lorn McDougall*]. En outre, les modifications du tarif en 1877 s’accompagnèrent d’une révision complète de la structure des règlements de l’administration des douanes. L’Acte pour établir des dispositions pour la collection et l’enregistrement de la statistique criminelle du Canada de 1876 et l’Acte pour amender l’Acte concernant les poids et mesures de 1877 (produits de l’esprit précis d’Edward Blake) visaient aussi une mise en ordre.

Ces lois, et d’autres, constituaient de la part du gouvernement Mackenzie une importante contribution. Certaines d’entre elles, la loi sur les poids et mesures par exemple, instituaient un cadre de réglementation dont le but était de rendre la concurrence plus équitable et de protéger le consommateur. L’Acte d’inspection générale de 1874, l’Acte pour pourvoir à l’inspection du pétrole de 1877, l’Acte concernant la faillite de 1875, l’Acte pour amender la loi concernant les compagnies par actions constituées par lettres patentes de 1877 et les lois de 1875 et 1877 sur les assurances reflétaient une volonté de définir le contexte législatif à l’intérieur duquel les forces du marché pourraient s’exercer librement. Ainsi les lois sur les assurances exigeaient des sociétés d’assurances qu’elles obtiennent un permis du gouvernement fédéral, qu’elles garantissent une certaine partie de leurs obligations par des dépôts et qu’elles publient des données financières de base. Le bureau du surintendant des assurances, créé pour s’occuper des sociétés d’assurance-vie et dirigé d’abord par John Bradford Cherriman*, avait des pouvoirs d’inspection considérables. Quant à l’Acte concernant les pénitenciers et leur inspection de 1875, il visait à réformer l’administration de ces établissements au moyen d’un contrôle financier plus serré et d’un corps d’inspection plus efficace.

Ces lois, qui montrent à quel point, sous Mackenzie, le champ du réformisme libéral était vaste, ne créèrent pas autant de remous que l’Acte de tempérance du Canada, adopté en 1878. À la fois au nom de la santé et de la morale, Mackenzie désapprouvait personnellement tout usage de l’alcool. Que l’on puisse se présenter légèrement ivre aux Communes le consternait. Cependant, il se méfiait des lois sur la tempérance, en grande partie parce que l’abstinence forcée était un facteur de dissensions politiques. S’il put défendre celle de 1878 (appelée loi Scott, du nom du secrétaire d’État Richard William Scott*), c’est parce qu’elle instituait une forme de prohibition locale. Mais même cette loi se révéla un mauvais calcul, car elle irrita des électeurs de toutes tendances et amena les fabricants et vendeurs d’alcool à faire campagne contre les libéraux aux élections de 1878.

La même année, des scandales assombrirent le mandat de Mackenzie. Bien que, dans le contexte politique de la fin du xixe siècle, il ait été un homme probe, il reconnaissait la nécessité et l’utilité du favoritisme depuis les débuts de sa participation à la vie politique. Une fois devenu premier ministre, il attendait compétence aussi bien que dévouement au parti de la part de ceux qui avaient reçu des faveurs. Il n’avait par ailleurs pas l’intention d’évincer des conservateurs de leur poste simplement pour avantager des libéraux. En outre, lord Dufferin croyait très fermement en une fonction publique permanente. Quand même, le premier ministre aimait récompenser ses amis et s’offrir quelques gratifications, tout en restant dans le cadre de ce qui était politiquement légitime. Quelquefois pourtant, il dépassait les limites de l’acceptable : pendant son mandat de trésorier de l’Ontario, en 1871–1872, il fit assurer plusieurs édifices publics par l’Isolated Risk Fire Insurance Company of Canada, qu’il avait contribué à fonder en juin 1871 et dont il était président. Ses frères, en particulier, avaient l’art de le mettre dans de mauvais draps. À la fin de 1874, croyant à tort que le prix des rails d’acier était plus bas que jamais, il autorisa l’achat de 50 000 tonnes de rails par l’entremise d’une compagnie dans laquelle son frère Charles avait de gros intérêts. Il était alors convaincu d’avoir fait réaliser une économie importante au dominion. Tel n’était pourtant pas le cas. Lorsque la chose fut connue, en 1875, on l’accusa non seulement de népotisme, mais de népotisme aux dépens du pays. Il nia les deux accusations : on avait accepté la soumission la plus basse.

Dès son accession au poste de premier ministre, Mackenzie s’était efforcé d’assainir le département des Travaux publics, qu’il n’avait pu s’empêcher d’assumer, mais ses efforts furent plus ou moins fructueux. Ce ministère présentait un triple intérêt pour lui : il s’occupait de construction, il fallait en restreindre les dépenses et, à son avis, il y régnait une corruption politique qu’il fallait extirper. Même si la corruption se perpétuait, on ne pouvait guère le blâmer de cet état de fait, quoique ses stratégies administratives aient peut-être pu en être responsables. Ainsi il jurait d’accepter les soumissions les plus basses pour les contrats de travaux publics. Toutefois, comme elles n’arrivaient pas toutes le même jour et qu’on les ouvrait au fur et à mesure de leur entrée, les entrepreneurs pouvaient tricher en soudoyant le personnel. Il fut plus directement impliqué, en 1877, dans le scandale du Neebing Hotel, qui découlait de ce que le gouvernement avait choisi de construire un terminus du chemin de fer canadien du Pacifique à Fort William (Thunder Bay) [V. Thomas Marks ; Adam Oliver*]. Un entrepreneur libéral avait à cette occasion vendu des terrains au gouvernement à des prix excessifs. L’associé de cet entrepreneur était l’évaluateur qui avait approuvé les prix. Mackenzie plaida l’ignorance, même si c’était lui qui avait choisi l’évaluateur.

La session parlementaire de 1878 et le mandat des libéraux se terminèrent le 10 mai. Mackenzie fixa les élections au 17 septembre. D’instinct, il les aurait tenues au printemps, car son parti aurait alors encore pu profiter du courant qui, en mai, avait porté au pouvoir, à Québec, les libéraux d’Henri-Gustave Joly*. Cependant, certains libéraux fédéraux ne voulaient pas d’élections au printemps : leur organisation n’était pas au point. Le fait que Mackenzie avait cumulé les fonctions de premier ministre et de ministre des Travaux publics expliquait partiellement pourquoi le parti n’était pas prêt dans toutes les régions. Prendre la direction de ce département avait été la grande erreur de sa carrière politique. Les finances départementales attiraient trop ce fouineur, si bien que le fardeau des détails qu’il portait comme ministre était énorme ; en outre, il n’utilisait pas le département d’une manière efficace pour garnir les coffres du parti et lui gagner des adeptes.

Les talents d’organisateur de Mackenzie, qui lui avaient tant servi au début de sa carrière politique, étaient donc sous-utilisés sous son gouvernement. Certes, il avait fait des efforts pour structurer l’aile parlementaire après être devenu officiellement chef du parti, mais vers 1875 l’état de l’appareil libéral inquiétait sérieusement certains libéraux ontariens influents. Au prix de certaines difficultés, James David Edgar et d’autres formèrent en 1876 l’Ontario Reform Association, dont George Robson Pattullo était secrétaire et organisateur à temps plein, mais Mackenzie ne les soutenait pas assez. Une organisation nationale n’était pas pour bientôt. Après les élections de 1878, Mackenzie allait montrer que la question lui tenait à cœur en appuyant fermement la formation d’un cercle libéral central, semblable au United Empire Club des conservateurs. Ce cercle ne serait toutefois établi qu’en 1885, à Toronto.

Non seulement Mackenzie négligea-t-il l’organisation, mais il avait mal saisi les courants de l’opinion. Il fit d’ailleurs observer non sans perplexité à William Buckingham en septembre 1878, à la veille des élections : « Mes assemblées ont toutes été couronnées de succès, on pourrait difficilement demander mieux, pourtant je constate que les tories débordent de confiance partout. Pourquoi, je me le demande. » Il ne mesurait pas toute l’influence que le protectionnisme et, dans une moindre mesure, des questions comme l’affaire Letellier, la loi Scott, le programme de construction ferroviaire (cause de rivalités régionales) et les scandales qui avaient terni sa propre réputation avaient eue sur les intentions de vote. En fait, même s’il s’était résigné à ce que la position de son parti sur le protectionnisme lui fasse perdre de nombreux appuis en milieu urbain, il avait sous-estimé les passions que cette question soulevait dans les milieux ruraux. Mackenzie ne sentait pas non plus à quel point les libéraux avaient perdu l’estime de la population, quoique les réactions suscitées par certaines expressions maladroites de Cartwright aient pu lui servir d’avertissement. Ardent défenseur des principes du libéralisme économique, Cartwright avait déclaré aux Communes en 1877 que le gouvernement ne pouvait pas plus influencer le cycle des affaires qu’un « quelconque groupe de mouches sur une roue ». Les conservateurs ne manquèrent pas ensuite de se moquer des libéraux en les qualifiant de mouches incapables et insensibles. Mackenzie ne fit d’ailleurs pas grand-chose pour améliorer l’image de plus en plus ternie du parti. Des affrontements mineurs à propos de la nourriture et du travail survenus à Montréal en 1877 – symptômes de l’intensité de la crise – incitèrent les édiles municipaux à demander que l’on débloque les fonds promis pour des travaux dans la ville. Mackenzie refusa, invoquant des restrictions budgétaires. Même ses origines modestes étaient utilisées contre lui. Des années après sa mort, Goldwin Smith* ne pourrait résister à l’envie de répéter une critique diversement formulée du premier ministre à propos de son obsession du détail, de ses manières frustes et de son manque de souplesse : « un détracteur malicieux aurait pu dire que, si son point fort était d’avoir été maçon, son point faible était d’être encore maçon ». C’est une caricature cruelle mais éloquente.

À l’issue des élections de 1878, les deux partis se trouvèrent, quant au nombre de sièges, dans une position à peu près inverse de celle de 1874. Mackenzie lui-même passa à un cheveu de perdre dans Lambton. Après le scrutin, un sourd débat eut lieu parmi les autorités du parti : le gouvernement devait-il attendre d’être défait en chambre ou démissionner avant ? La dernière solution l’emporta. Le premier ministre se permit de dresser une maigre liste de nominations de dernière minute, puis il remit sa lettre de démission à lord Dufferin : son parti abandonnerait le pouvoir le 9 octobre 1878.

Plus d’une fois, Mackenzie s’était plaint de crouler sous le fardeau et avait dit combien ce serait agréable de le déposer. Pourtant, quitter son poste lui fut extrêmement pénible. Selon certains de ses contemporains, il se réfugia en lui-même. Assurément, il dirigeait mal le parti : sur la question du leadership, le caucus ne fut pas convoqué avant la fin de la session de 1880, et encore ce fut, croit-on, par son président, Joseph Rymal. Au début de 1880, les aspirations d’Edward Blake à la direction étaient évidentes (défait aux élections de 1878, il avait remporté un siège l’année suivante), et le mécontentement se cristallisa parmi les députés libéraux. Mackenzie était conscient de la situation et, soit de sa propre initiative, soit sous des pressions directes, il annonça aux Communes sa démission à titre de leader du parti dans les premières heures du 29 avril. Blake le remplaça.

À compter de 1880, la vie politique de Mackenzie se rétrécit considérablement. La mort, cette année-là, de ceux avec qui il s’était senti le plus d’affinités, Luther Holton et George Brown, l’atteignit profondément ; plus que jamais, il se sentait isolé politiquement. Au fil de la décennie, sa santé déclina, ce qui l’obligea à limiter ses activités. Il commença à perdre la voix en 1882 et, dans ses dernières années au Parlement, il intervint rarement. Néanmoins, il demeurait très attaché à son parti et conservait toute sa passion politique. Installé à Toronto après la défaite libérale de 1878, il fut élu en 1882 dans York East, qu’il représenterait jusqu’à sa mort.

Mackenzie avait amorcé une réorientation de sa carrière d’homme d’affaires dès 1871 en cessant d’être entrepreneur et en fondant une compagnie d’assurances contre les incendies. Il s’employa à la promouvoir à l’échelle du pays, et elle prospéra. C’est peut-être pourquoi il décida de se lancer dans l’assurance-vie. En 1881, il devint le premier président de la Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord, sur la vie (qui avait obtenu sa charte en 1879) ; à peu près tous les membres fondateurs étaient des vedettes libérales – sir Richard John Cartwright, John Norquay*, Oliver Mowat. Presque dès le début, elle fut d’envergure nationale : en 1882, elle avait des représentants dans toutes les provinces. Elle prospéra, avec Mackenzie à la présidence, jusqu’en 1892, quoiqu’il ait été inactif durant les dernières années.

Mackenzie se tourna également vers l’écriture : en 1882, on publia à Toronto son ouvrage intitulé Life and speeches of Hon. George Brown. Il voulait ériger un monument littéraire à Brown et, en même temps, réaffirmer clairement la tradition réformiste. Ses écrits précédents – ses premiers articles de journaux et quelques discours peaufinés en vue de leur publication dans les années 1870 – étaient dirigés contre un adversaire. Il en allait de même de l’invective et du sarcasme qui émaillaient ses lettres personnelles où, par exemple, Samuel Leonard Tilley était rapidement classé comme un « homme [qui n’était] pas au-dessus de la médiocrité », et sir John Alexander Macdonald, comme un « corrupteur ivrogne ». Ce style ne convenait toutefois pas pour parler d’un ami intime. La démarcation nette qui existait entre la vie publique et la vie privée de Mackenzie s’étendit naturellement à la biographie qu’il rédigea de Brown, et c’est sans doute ce qui explique le portrait sans vie qu’on y trouve du vibrant rédacteur en chef du Globe.

Tout au long de son épuisante vie publique, Mackenzie tira son réconfort de son cercle familial. Les efforts et le temps qu’exigeait son travail de premier ministre et de ministre des Travaux publics avaient miné sa santé, écrivait-il à ses frères, à qui il restait très lié. Sa fille, Mary, était aussi sa confidente épistolaire, même s’il évitait avec elle les austères discussions politiques auxquelles il soumettait ses frères. Sinon de manière continue, du moins à divers moments de son mandat, il perdit beaucoup de poids, sujet sérieux sur lequel il plaisantait néanmoins avec sa seconde femme, Jane. Elle fut son principal soutien après leur mariage en 1853. Il avait fait sa connaissance au temple baptiste où il se rendait souvent, dans la campagne qui environnait Sarnia, et il prenait plaisir à partager ses dévotions. Réservée de nature, elle n’avait pas très bien joué le rôle d’épouse d’homme politique ; d’origine rurale, habituée aux durs travaux, elle n’était pas préparée, on s’en doute, aux exigences de la vie sociale dans les hautes sphères du milieu canadien de la politique. Mackenzie lui épargnait autant que possible les obligations de ce genre. Les lettres qu’il lui écrivit expriment une affection sans réserve et un humour doux et généreux, rarement discernable chez lui en d’autres circonstances. Une fois qu’il eut quitté la direction du parti libéral, ils firent ensemble plusieurs voyages en Europe, dont l’un grâce aux dons de libéraux influents.

Alexander Mackenzie mourut le 17 avril 1892. Après avoir fait une chute près de chez lui au début de février, il était resté alité. Il n’eut pas de funérailles nationales, mais très nombreux furent ceux qui assistèrent aux services célébrés à Toronto et à Sarnia, et sa mort donna lieu à un grand nombre de témoignages publics de respect.

En fait de sources manuscrites, la présente biographie s’appuie principalement sur les papiers Mackenzie, MG 26, B, les papiers George Brown, MG 24, B40 et les papiers lord Dufferin, MG 27, 1, B3, tous conservés aux AN. Le fonds Buckingham (AN, MG 24, A60), ainsi que le fonds Edward Blake (AO, MU 136–273) et le fonds Richard John Carwright (AO, MU 500–515) ont aussi apporté des renseignements précieux. De même, les lettres de Mackenzie qui se trouvent aux PANS (MG 100, 183, nos 6–8) se sont révélées utiles. Toutefois, comme les sources manuscrites sont moins nombreuses dans le cas de Mackenzie que dans le cas de sir John Alexander Macdonald, les sources imprimées de l’époque prennent une importance considérable. Pour comprendre Mackenzie, son parti et son milieu politique, il est essentiel de consulter les Débats de la chambre des Communes. Le Sarnia Observer, and Lambton Advertiser (Sarnia, Ontario) contient beaucoup d’indications sur les débuts de sa carrière, tout comme le Lambton Shield de Sarnia, où ont paru quelques-uns de ses écrits les plus énergiques. L’Ottawa Daily Citizen et le Times d’Ottawa constituent une bonne introduction au contexte des partis. Enfin, on ne peut comprendre le parti libéral de Mackenzie sans consulter le Globe.

Plusieurs discours de Mackenzie ont été publiés. Citons : Speeches of the Hon. Alexander Mackenzie during his recent visit to Scotland, with his principal speeches in Canada since the session of 1875 ; accompanied by portrait and sketch of his life and public services (Toronto, 1876) ; Address to the Toronto workingmen on the « National Policy » (Toronto, 1878) ; et, avec d’autres auteurs, Reform government in the dominion ; the pic-nic speeches delivered in the province of Ontario during the summer of 1877 (Toronto, 1878).

Il existe deux grandes biographies de Mackenzie : William Buckingham et G. W. Ross, The Hon. Alexander Mackenzie ; his life and times (Toronto, 1892) et D. C. Thomson, Alexander Mackenzie, Clear Grit (Toronto, 1960). L’ouvrage de Buckingham et de George William Ross* est minutieux et empreint de sympathie, mais la personnalité et les tactiques de Mackenzie n’y sont tout de même pas envisagées sans esprit critique. Remarquablement complet, le récit de Thomson montre bien, et sans imposer de cadre interprétatif rigide, comment Mackenzie se comporta devant les difficultés, que ce soit au cabinet ou lorsqu’il s’agissait de nationalisme et de réforme.