Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3216977

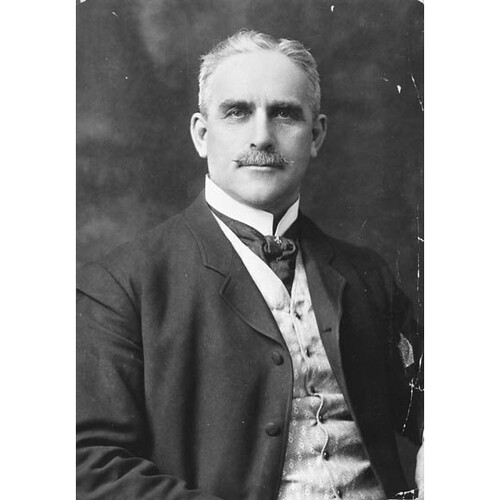

HUGHES, sir SAMUEL, instituteur, officier de milice, propriétaire de journal et homme politique, né le 8 janvier 1853 dans le canton de Darlington, Haut-Canada, fils de John Hughes et de Caroline Laughlin ; en 1872, il épousa Caroline J. Preston (décédée en 1873), puis le 5 mai 1875 à Darlington Mary Emily Burk, et de ce second mariage naquirent un fils, Garnet Burk*, et deux filles ; décédé le 24 août 1921 à Lindsay, Ontario.

Dans les années 1840, le père de Samuel Hughes quitta l’Irlande pour le Haut-Canada. Installé dans le comté de Durham, il gagna sa vie en cultivant la terre et en enseignant. Il épousa la fille d’un officier de l’artillerie britannique en garnison dans la colonie. Ensemble, ils élevèrent une nombreuse famille : quatre garçons, dont Samuel était le troisième, et sept filles. Samuel s’instruisit dans les écoles publiques du comté et à la maison, où il lisait beaucoup, surtout des récits de voyage et de campagnes militaires. Jeune homme, il se mit à aimer la pêche, les sports organisés et la chasse, pour laquelle il garderait toujours un faible. Il commença à pratiquer la course de compétition et devint un joueur de crosse particulièrement combatif. Après son seizième anniversaire, il enseigna au primaire et fréquenta la Normal School de Toronto, où il obtint un brevet d’enseignement de première classe.

En 1872, Hughes épousa l’une de ses élèves, Caroline J. Preston, fille d’un fermier du canton de Manvers. Peu après, il trouva du travail dans une société ferroviaire de Milwaukee, dans le Wisconsin. Après la mort subite de Caroline, l’année suivante, il rentra en Ontario, recommença à enseigner, à Bowmanville, puis se tourna vers la comptabilité. En 1875, il se remaria. Sa femme, Mary Emily Burk, était la fille de Harvey William Burk, fermier à l’aise et député libéral de Durham West aux Communes. Le couple s’établit à Toronto, où le frère de Samuel, James Laughlin*, était inspecteur d’écoles. Après un court apprentissage du droit, Samuel se mit à enseigner l’anglais et l’histoire au Toronto Collegiate Institute. Tout en continuant de jouer à la crosse, il suivit à temps partiel des cours d’histoire et de langues modernes à la University of Toronto et obtint un brevet provincial d’inspecteur d’écoles. Cependant, il s’intéressait surtout à la milice active, dans laquelle il servirait pendant plus d’un demi-siècle. Enrôlé en 1866 dans une compagnie de fusiliers du 45th (West Durham) Battalion of Infantry, il y avait décroché le grade de lieutenant en 1873 puis, cinq ans plus tard, y était devenu capitaine et adjudant.

En 1885, Hughes quitta l’enseignement et acheta un journal conservateur de Lindsay, le Victoria Warder, où il assuma la fonction de rédacteur en chef. Sous sa direction, le journal continua d’appuyer vigoureusement les conservateurs et, tant que ceux-ci furent au pouvoir à Ottawa sous l’autorité de sir John Alexander Macdonald*, il eut l’avantage d’avoir de la publicité gouvernementale. Par ailleurs, Hughes fonda la Victoria County Rifle Association et adhéra au Bureau de commerce de Lindsay, à la franc-maçonnerie, à la société des Oddfellows et à l’ordre d’Orange. En 1888, il appartint au comité provincial d’organisation de l’Imperial Federation League, qui défendait les intérêts de l’impérialisme britannique dans les affaires canadiennes.

Dans la circonscription fédérale de Victoria South, religion et politique allaient de pair. Presbytérien converti au méthodisme, Hughes se servait du Victoria Warder pour promouvoir la centralisation de l’Empire et exprimer son antipathie envers les catholiques. En outre, il soutenait obstinément que la milice convenait mieux aux besoins du Canada que la petite armée permanente de soldats de métier, commandée par un officier britannique. Ses idées, populaires auprès des conservateurs de Victoria South, sauf une poignée de catholiques, favorisèrent son ascension dans l’organisation locale du parti. Les élections fédérales de 1891 lui offrirent l’occasion d’élargir son auditoire. Hughes affronta le député libéral sortant de Victoria North, John Augustus Barron, et fut battu à plate couture, mais il contesta le scrutin, obtint gain de cause et remporta l’élection partielle de l’année suivante. Il occuperait son siège (qui deviendrait Victoria et Haliburton en 1903) jusqu’à son départ de la politique en 1921.

Hughes demeura député d’arrière-ban pendant les années qui suivirent la mort de Macdonald en 1891, tandis que tout à tour quatre premiers ministres essayèrent tant bien que mal de redonner de la cohésion au Parti conservateur. Sur le plan religieux, la question scolaire du Manitoba [V. D’Alton McCarthy*] domina cette période orageuse. Hughes manqua rarement une occasion de dénoncer l’Église catholique, qui défendait ses écoles manitobaines. Avec autant d’acharnement, il vantait les mérites de la milice active et critiquait l’armée permanente du dominion. En 1894, il s’engagea dans un débat public avec l’officier général qui commandait cette armée, le major-général Ivor John Caradoc Herbert*, parce que celui-ci projetait de fonder la défense du pays sur cette armée. Pour sa part, Herbert se plaignit ouvertement que Hughes cherchait sans cesse à profiter de sa position aux Communes et dans le 45th (West Durham) Battalion of Infantry pour caser ses copains tories dans la milice.

Hughes appuya sir John Sparrow David Thompson* pendant son mandat de premier ministre, resta tiède à l’endroit de sir John Joseph Caldwell Abbott* et de sir Mackenzie Bowell*, et accueillit sir Charles Tupper* à bras ouverts quand celui-ci revint d’Angleterre pour prendre la tête des conservateurs à la veille des élections générales de 1896. À propos des écoles du Manitoba, il ne soutint ni les mesures correctrices proposées par Thompson, Bowell et Tupper ni l’extrémisme des orangistes opposés à de telles mesures [V. Nathaniel Clarke Wallace*]. Méfiant envers toutes les Églises – pour lui, elles étaient « le pire ennemi de la civilisation » –, il ne voulait rien d’autre que l’instruction laïque sous l’égide de l’État. Aux élections, le Parti libéral, sous la direction de Wilfrid Laurier*, infligea une cuisante défaite aux conservateurs. Hughes, lui, récolta une majorité de 338 voix.

Habitués aux privilèges du pouvoir, les conservateurs se trouvaient donc relégués dans l’opposition. Ce fut une période difficile pour Hughes. Son parti ne détenait plus l’assiette au beurre et le Victoria Warder ne rapportait pas. Sans grand succès, il essaya de vendre un système de ventilation pour wagons de chemin de fer, à titre de président de la Hughes Ventilator Car Company, société par actions à responsabilité limitée formée en 1894 par lui-même, William Mackenzie, James Ross* et d’autres capitalistes. En 1898, il abandonna cette compagnie et le Victoria Warder pour régler ses dettes. Sa situation finirait par s’améliorer, en bonne partie grâce à des investissements très lucratifs dans la Standard Oil et l’Imperial Oil, mais ce n’était pas pour tout de suite. Dans le siècle finissant, ses affaires commerciales ne lui apportaient que des ennuis. Par bonheur, il lui restait la milice, où il avait été placé au commandement du 45th Battalion et promu lieutenant-colonel en 1897.

Deux ans plus tard, à la veille de la guerre des Boers, Hughes, en tant que chef du 45th Battalion, écrivit d’une plume fougueuse au secrétaire d’État aux Colonies, Joseph Chamberlain, et au ministre canadien de la Milice et de la Défense, Frederick William Borden*, pour leur offrir de commander un régiment ou une brigade. Presque certainement, ce fut de propos délibéré qu’il passa par-dessus la tête de ses officiers supérieurs et contraria l’officier général commandant, le major-général Edward Thomas Henry Hutton. En temps utile, le gouvernement dépêcha en Afrique du Sud un contingent de volontaires sous l’autorité du lieutenant-colonel William Dillon Otter. Ce brillant officier de l’armée permanente ne voulait pas du tout de Hughes : il le trouvait indiscipliné et sans « qualification professionnelle » suffisante. Hughes se joignit quand même au contingent, en qualité de civil.

Arrivé en Afrique du Sud au printemps de 1900, Hughes usa de son influence auprès d’amis britanniques pour obtenir le commandement d’une petite troupe d’irréguliers qui combattaient à l’arrière de la ligne principale sous les ordres d’un lieutenant-général britannique, sir Charles Warren. Au cours de deux brèves campagnes, Hugues réussit assez bien à vaincre des foyers de résistance boer. Il était fier d’avoir exhibé ses qualités de chef. Dans une série de lettres à des journaux du Canada et de la colonie du Cap, il vanta ses propres exploits, continua de fulminer contre Hutton et mit en doute la compétence du haut commandement britannique. Ces bravades, ajoutées à son refus d’exécuter un ordre capital de Warren, amenèrent l’armée britannique à le licencier sur-le-champ et à le sommer de rentrer au Canada. Hughes était humilié et furieux. Inconscient de son arrogance et de son mépris pour l’autorité, il était convaincu que l’armée l’avait renvoyé injustement et, en plus, qu’il aurait dû recevoir deux croix de Victoria pour sa bravoure. Avant cet épisode, les soldats de métier, britanniques ou canadiens, ne lui inspiraient aucun respect. Après, il nourrirait envers eux une méfiance éternelle.

Lorsque, en novembre 1900, Tupper annonça au caucus conservateur qu’il quittait la direction du parti, Hughes se trouvait à Ottawa. Lui-même et le nouveau chef, Robert Laird Borden, avocat de Halifax, ne se ressemblaient pas du tout, mais ils se soutiendraient durant presque une génération. Hughes s’était initié à la politique au xixe siècle, Borden était en train de le faire au xxe. Le député de Victoria North maîtrisait la rhétorique incendiaire, les jeux de coulisse, l’art de distribuer des faveurs dans son petit coin de pays. Borden, dont les discours ressemblaient à des exposés juridiques, rêvait de rebâtir le Parti conservateur en l’orientant vers l’avenir. Néanmoins, pendant les dix années où il dirigea l’opposition, il s’appuya beaucoup sur des vétérans tel Hughes. Comme bon nombre de conservateurs, Hughes résista aux efforts déployés par Borden pour démocratiser l’organisation nationale du parti, mais il ne prit aucune part aux rébellions ouvertes qui eurent lieu contre lui. Malgré leurs divergences de vues sur les questions relatives au parti, malgré son aversion à l’endroit des hommes d’affaires réformateurs que Borden recrutait, Hughes demeura loyal. Quand Borden subit une défaite personnelle, en 1904, Hughes fut le premier à lui offrir son siège. Borden n’oublia jamais ce beau geste. En 1910–1911, lorsque des factions du caucus contestèrent à nouveau le leadership de Borden, Hughes resta à ses côtés. En mars 1911, Hughes dit à un camarade que Borden était « très capable, mais pas très bon juge en matière d’hommes ni de tactique et [qu’il avait] le cœur tendre comme celui d’une jeune fille ».

Pendant la première partie du régime de Laurier, le gouvernement, sur l’initiative du ministre de la Milice et de la Défense, le compétent Frederick William Borden, avait institué un certain nombre de réformes afin d’augmenter l’effectif de la milice et de la placer sous l’autorité directe de l’État. Favorable à ces changements, Hughes s’intéressait particulièrement au fusil Ross, adopté par le ministre pour l’ensemble des forces canadiennes peu avant la fin de la guerre des Boers. Le ministère britannique de la Guerre s’opposait à ce que le Canada ait un fusil autre que le Lee-Enfield, arme réglementaire dans tout l’Empire. Borden répliqua en créant un comité de sélection. Formé de députés des deux partis, dont Hughes, ce groupe « fit mousser » le Ross. En fin de compte, Hughes deviendrait le plus ardent défenseur de cette arme, symbole de toutes les vertus qu’il attribuait aux citoyens soldats, aux volontaires de la milice. Toutefois, ce parti pris compromettrait sa carrière pendant la Première Guerre mondiale.

En septembre 1911, après avoir fait campagne sur la question navale dans la province de Québec, sur la réciprocité au Canada anglais et sur la corruption libérale dans tout le pays, le parti de Robert Laird Borden reprit le pouvoir. Quatre jours à peine après la fin du décompte des voix, Hughes écrivit au premier ministre pour solliciter le poste de ministre de la Milice et de la Défense. Dans sa lettre, il parlait de sa peur que des complots soient en train de se tramer contre lui, de son apport au parti et de son soutien à Borden, de ses brillants états de service à titre de militaire. « Les futures activités de votre cabinet pourraient connaître des difficultés de temps à autre. Il m’apparaît évident que, encore une fois, mon tact, ma fermeté et mon jugement pourraient contribuer à arranger les choses. » Et il concluait : « au fil de mes expériences, savoir mener les hommes a toujours été l’une de mes principales caractéristiques – et j’ai la réputation d’apporter chance et succès à toutes les causes [dont je m’occupe] ». Des députés élus pour la première fois quelques jours auparavant, et d’autres qui appartenaient au groupe sélect d’hommes politiques « nouveau style », se virent offrir des places au cabinet. Tout comme George Eulas Foster*, autre vétéran des batailles politiques du xixe siècle, Hughes dut attendre. « Je lui ai bien fait comprendre ce que sa manière de parler et d’agir avait de malveillant et d’obstiné, raconterait plus tard Borden. Il a craqué, a reconnu se laisser souvent emporter et m’a assuré que, s’il était nommé, je pourrais compter sur son jugement et sur son bon sens. Sans doute était-il sincère, mais c’était plus fort que lui. Il vivait constamment dans l’illusion que des ennemis s’acharnaient à le détruire. » Finalement, le 10 octobre, Hughes prêta serment avec les autres membres du cabinet.

Une fois en poste, Hughes s’opposa aux réformes que Borden tentait d’instaurer dans l’administration centrale de la fonction publique (à Ottawa) et se débattit pour empêcher que les dépenses de son ministère soient assujetties au contrôle des Finances. Il harcela Borden pour obtenir le grade de major-général et, en 1912, obligea le Conseil de la milice à adopter un ordre général autorisant une telle promotion dans le cas d’un ministre civil. Le ministère de la Milice et de la Défense était, dans le gouvernement d’avant-guerre, l’un de ceux où les intrigues politiques étaient les plus nombreuses. Depuis toujours, il fonctionnait au favoritisme. C’est dans ce contexte qu’évoluait Hughes et, le 7 mars 1913, il déclara aux Communes : « C’est moi le patron tant que je suis ici. » Inlassablement, il s’employa à augmenter l’effectif de la milice (qui atteignit un niveau sans précédent), à améliorer l’équipement et l’instruction, à bâtir des arsenaux et des salles d’exercice (on en comptait 59 de plus dès 1915) et à obtenir qu’un deuxième arsenal fédéral soit construit à Lindsay. En même temps, de 1911 à 1914, il fit la sourde oreille aux officiers supérieurs de son état-major, qui recommandaient de grossir l’armée permanente pour qu’elle supervise l’entraînement de la milice. Il ne s’intéressa pas davantage aux plans de défense que son état-major essayait d’établir. Devant l’imminence d’un conflit en Europe, ce fut non pas lui, mais sir Joseph Pope, du ministère des Affaires extérieures, qui prit en janvier 1914 des mesures en vue de la préparation d’un Livre de guerre.

Au printemps de 1914, le ministère de Hughes disposait d’un budget presque deux fois plus élevé qu’en 1911. Aucun Canadien ne pouvait alors imaginer que, quelques mois plus tard, les Communes adopteraient (presque sans le moindre débat) une première enveloppe budgétaire de 50 millions de dollars pour les crédits de guerre, que Hughes prendrait l’initiative de recruter plus de 30 000 hommes pour le Corps expéditionnaire canadien et qu’il serait responsable d’imposer la censure [V. Ernest John Chambers].

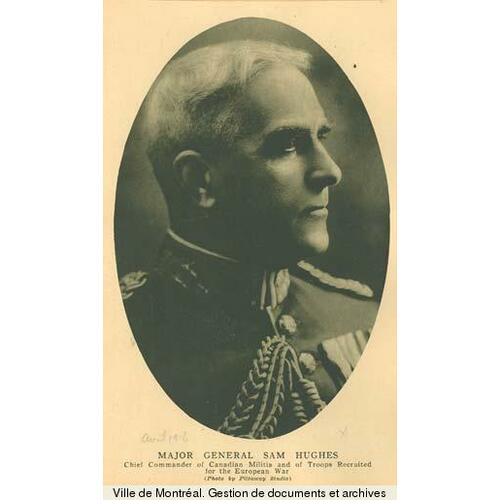

Au début de la guerre, pour Hughes, tout alla comme sur des roulettes. Le cabinet autorisa la formation d’un corps expéditionnaire le 6 août 1914. Hughes lança alors, dans tout le pays, des ordres contraires aux plans de mobilisation dressés par son chef d’état-major, Willoughby Garnons Gwatkin. Au lieu d’ordonner aux hommes de se rapporter à la base d’instruction de Petawawa, en Ontario, il les convoqua à un endroit qui n’était pas prêt à les recevoir, Valcartier, près de Québec. En moins de trois semaines, ses entrepreneurs y mirent sur pied un camp immense dont il confia le commandement à son propre frère, John. À la fin de septembre, dans un désordre encore plus grand, l’embarquement de la 1re division du Corps expéditionnaire canadien commença. Il y avait plusieurs milliers de soldats de plus que n’étaient censés en accueillir les navires de transport de troupes que l’on avait rassemblées en toute hâte à Québec. Cette division débarqua en Angleterre le 15 octobre. Le 22, on annonça enfin la promotion de Hughes au grade de major-général. Pour lui assurer la préséance sur son chef d’état-major, on l’avait datée de 1912, année où il avait commencé à la réclamer.

Le 7 octobre, à New York, en se rendant en Angleterre pour discuter avec le commandant de la division, le lieutenant-général Edwin Alfred Hervey Alderson, Hughes avait annoncé que le Canada « pourrait envoyer assez d’hommes pour donner le coup de grâce à l’Allemagne sans l’aide de l’Angleterre ni de la France ». Une fois en Angleterre, à l’insu de Borden, il s’attribua un « représentant spécial », le colonel John Wallace Carson. À cette nomination irrégulière vint s’ajouter celle de sir William Maxwell Aitken*, « témoin oculaire du Canada ». Les nominations de Hughes n’avaient pas fini de semer la confusion au ministère britannique de la Guerre.

Au début de novembre, Hughes était de retour au Canada et le recrutement d’une autre division allait bon train. En janvier 1915, tandis que la 2e division s’apprêtait à s’embarquer [V. sir Samuel Benfield Steele*] et que la 1re division achevait son entraînement avant d’aller au front, Hughes autorisa la formation d’une 3e division. Le recrutement de volontaires se poursuivit rondement tout au long de l’année 1915, mais chuta dès les premiers mois de 1916, après que Borden eut porté l’effectif des troupes canadiennes à 500 000. Dans les six derniers mois de 1916, seulement 2 810 hommes furent envoyés outre-mer.

Hughes était partout, sauf à son bureau d’Ottawa. Son biographe Ronald G. Haycock rapporte que, entre août 1914 et novembre 1916, il passa le tiers de son temps hors du pays. Quand il se trouvait au Canada, il se précipitait d’un camp à l’autre, d’un discours à l’autre, passant « ses gars » en revue, encourageant le recrutement, faisant des promesses et donnant des ordres à l’insu de son ministère, et ripostant à une liste de plus en plus longue de détracteurs. Ceux-ci, dit-il à une foule rassemblée à London, en Ontario, « japp[aient] comme un petit chien à la poursuite d’un train express ». « Des millions de gens m’aiment », affirmait-il au premier ministre. Borden, qui admirait sincèrement le travail accompli par Hughes à Valcartier, défendait son collègue, vantait son dynamisme et son enthousiasme. Le 24 août 1915, sur la recommandation du secrétaire d’État aux Colonies Bonar Law, Hughes reçut le titre de chevalier commandeur de l’ordre du Bain (militaire) pendant qu’il se trouvait en Angleterre avec le premier ministre. « Il l’a mérité », nota Borden dans son journal.

En coulisse, pourtant, Borden s’inquiétait de plus en plus de la manière dont Hughes orchestrait la participation militaire du Canada aux hostilités. Hughes mélangeait constamment son rôle d’officier supérieur de milice et celui de ministre de la couronne, et le premier prenait toujours le pas sur le second. En décembre 1914, Borden l’avait réprimandé parce qu’il dirigeait son ministère sans informer le Conseil de la milice ni obtenir l’approbation de celui-ci. En septembre 1915, il lui reprocha ses longues absences : « Votre premier devoir est d’administrer votre ministère », lui dit-il. Hughes rétorqua, ce qui était un mensonge, qu’il rencontrait ses subordonnés « plus souvent que tous les autres ministres du cabinet pris ensemble ne consult[aient] les leurs ». Et il ajouta : « En qualité de ministre responsable, doté d’une expérience qui n’est inférieure à celle de personne dans aucun ministère et qui dépasse celle de bien d’autres, et généralement considéré comme pourvu de quelque bon sens, je ne déléguerai sûrement pas mes responsabilités à un quelconque officier subordonné de mon ministère, ni à un quelconque Conseil de la milice de mon ministère. »

Il y avait d’autres problèmes, beaucoup d’autres problèmes. Hughes avait beau vanter constamment la supériorité de l’équipement canadien sur l’équipement britannique, Alderson, outre-mer, avait dû remplacer une bonne partie de celui de la 1re division avant le départ des troupes pour le front, notamment les bottes (conçues pour la guerre des Boers) et les sangles. Dès leur première bataille au saillant d’Ypres, (Ieper, Belgique), leurs fusils Ross s’enrayèrent. « Envoyer nos hommes affronter l’ennemi avec une arme pareille équivaut à un meurtre », rapporta un officier. En juin, Alderson remplaça le Ross par le Lee-Enfield, ce qui lui valut l’inimitié de Hughes.

Afin de superviser au Canada la dépense de millions de dollars en fournitures et équipement pour le recrutement et le Corps expéditionnaire canadien, Hughes s’était vu adjoindre un comité de ministres du cabinet rompus à l’art de distribuer des faveurs. Bien que Hughes n’ait pas été impliqué, il y eut des scandales autour de l’achat de médicaments, de chevaux et d’autre matériel. Deux députés conservateurs se révélèrent être les coupables dans les affaires relatives aux médicaments et aux chevaux. Borden les expulsa du caucus. En juin 1915, il confia à un ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec, sir Charles Peers Davidson, le mandat d’enquêter sur les achats. Entre-temps, le Comité des obus de Hughes, formé en septembre 1914 afin de veiller à ce que le Canada fabrique des munitions pour les gouvernements alliés, se débattait pour obtenir des commandes et, quand il en recevait, se démenait pour les remplir. Maintes vilaines rumeurs disaient que le financier et manufacturier John Wesley Allison, copain de Hughes et colonel honoraire, réalisait d’énormes profits grâce à des contrats du Comité des obus. En avril 1916, sir William Ralph Meredith, juge en chef de l’Ontario, et Lyman Poore Duff*, de la Cour suprême du Canada, constituèrent une commission d’enquête sur les accusations portées contre Allison et sur le travail du Comité des obus.

La commission allait exonérer Hughes de tout blâme, mais sa présence était de plus en plus gênante. Au fur et à mesure que la guerre s’intensifiait et coûtait cher, le nombre d’hommes envoyés outre-mer se multipliait, et l’insistance de Hughes à faire appel au volontariat et au cran devenait incongrue, inefficace, dépassée. Sur le front européen comme au pays, on avait besoin de professionnalisme, de rigueur dans l’administration et l’exécution. Tout changeait autour de Hughes, mais jamais il ne le comprit ni ne l’accepta. Le premier ministre lui retirait une part de plus en plus grande de ses attributions pour les placer en de meilleures mains. La gestion des dépenses d’approvisionnement était passée en mai 1915 sous la responsabilité d’un nouvel organisme présidé par le manufacturier et député torontois Albert Edward Kemp, la Commission de ravitaillement. En novembre, le Comité des obus fit place à la Commission impériale des munitions, qui relevait du ministère britannique des Munitions et avait à sa tête un autre homme d’affaires torontois à la réputation sans tache, Joseph Wesley Flavelle*. Au printemps suivant, pendant l’enquête sur le Comité des obus, Borden administra lui-même le ministère de Hughes. Puis, en juin 1916, il nomma secrétaire parlementaire un financier et député fédéral de la Nouvelle-Écosse, Fleming Blanchard McCurdy*, afin qu’il assiste Hughes et « assure la continuité dans la conduite des affaires du ministère ».

D’abord, Hughes protesta, mais dans l’ensemble, être ainsi dépossédé ne l’empêcha pas d’aller de l’avant. En 1916, presque toute son attention se concentrait sur les forces outre-mer. Au front, le Corps d’armée canadien combattait au sein des armées britanniques. En Angleterre, le Corps expéditionnaire canadien avait sa propre structure de commandement, ce qui ne l’empêchait pas d’être en complet désarroi. Au cours de son séjour là-bas en mars et en avril, Hugues ne réussit pas à remettre les choses en ordre. Rappelé au Canada pendant l’enquête sur le Comité des obus, il parcourut l’est du pays à la vitesse de l’éclair – en Ontario, il inaugura le camp Borden le 11 juillet – puis retourna en Angleterre dans le courant du mois. À la fin de juillet, Borden lui ordonna d’envoyer ses recommandations pour qu’elles soient soumises à l’approbation du cabinet. En août, Hughes reçut des questions complémentaires auxquelles il ne donna pas suite.

« Les critiques de mes ennemis m’indiffèrent », écrivit Hughes à Borden le 1er septembre. « Vous ne m’avez jamais vu manquer à mes engagements envers vous », clamait-il. Or, c’était précisément ce qu’il était en train de faire. Le 6, Borden apprit dans la presse que, à l’encontre de ses instructions, Hughes avait créé un « sous-conseil de la milice » dont il avait confié la présidence au major-général Carson. Cet organisme, autre infraction, s’était réuni la veille. Là, vraiment, Hughes dépassait les bornes. Il était « toujours aussi têtu et stupide », écrivit Borden. Le premier ministre lui retira les responsabilités qui lui restaient, créa le ministère des Forces militaires d’outre-mer et nomma ministre l’un de ses amis, une personne de confiance, sir George Halsey Perley*, alors haut commissaire intérimaire à Londres. Hughes fut sommé de rentrer au Canada. À l’annonce de la création du nouveau ministère, à la fin d’octobre, il écrivit à Borden une lettre « insolente » dans laquelle il lui reprochait sa manie d’exiger que tout se fasse dans le respect des règles et de la constitution et l’accusait d’avoir rejoint le cercle des conspirateurs. Le 9 novembre 1916, Borden exigea sa démission. Il la reçut deux jours plus tard. Kemp remplaça Hughes à titre de ministre de la Milice et de la Défense. « Le cauchemar est terminé », nota sir George Eulas Foster.

Le 15 novembre, Hughes dit à Borden qu’il avait quitté le cabinet « avec regret, non pas à cause du poste ou de quoi que ce soit de particulier, sauf les amitiés qui durer[aient] – mais parce qu[‘il se souciait] du bien des soldats ». Et il précisa : « votre humble serviteur gardera sur eux un œil bienveillant et attentif ». Resté au Parlement, il garda un œil attentif, et non toujours bienveillant, sur Borden. Au printemps de 1917, exaspéré, semble-t-il, que le premier ministre ait tant tardé à annoncer la conscription, il tenta de rassembler des appuis pour un tiers parti favorable à cette mesure et dirigé par lui-même. Ce fut un échec. À l’automne, il s’opposa au projet de gouvernement de coalition de Borden. Pourtant, il se porta candidat de la coalition aux élections générales de décembre 1917 et remporta la victoire. Le 1er octobre 1918, tandis que des combats farouches se déroulaient à Cambrai, en France, il écrivit à Borden une lettre dans laquelle il accusait le général sir Arthur William Currie*, commandant du Corps d’armée canadien, d’être responsable du « massacre inutile de […] jeunes Canadiens ». Au cours du débat sur le discours du trône, en mars 1919, il porta un coup bas au gouvernement de coalition, à ses anciens collègues et à Flavelle en rendant sa lettre publique. Currie, ajouta-t-il, avait sacrifié la vie d’un nombre encore plus grand de soldats canadiens en attaquant Mons, en Belgique. Il devait être « jugé sommairement en cour martiale et puni aussi sévèrement que la loi le permet[tait] ». L’immunité parlementaire protégeait Hughes de toute poursuite en diffamation. Dans les jours suivants, d’autres prendraient vigoureusement la défense de Currie, mais ce dernier ne serait complètement réhabilité qu’à l’issue d’un célèbre procès en 1928.

Ce discours honteux était peut-être l’acte le plus scandaleux commis par sir Samuel Hughes au cours de sa longue carrière publique, où les gestes fantasques et irresponsables n’avaient pourtant pas manqué. Le 6 octobre 1919, aux Communes, il se leva pour proclamer que, par ses initiatives ou ses pressions, il avait assuré la mise en place d’une grande partie de l’attirail de guerre du Canada, y compris les tranchées défensives et de nombreux types d’armement. Âgé de 66 ans, il était plein d’amertume, et sa condition physique laissait à désirer. La guerre avait ruiné à la fois sa carrière et sa santé. Pendant l’hiver de 1915–1916, il avait passé quelques semaines à l’hôpital. En mars 1916, il informa Borden qu’il souffrait d’insomnie et que, d’après son médecin, son cœur fonctionnait avec une irrégularité marquée. En 1917, après son congédiement du cabinet, il se fit bâtir une imposante maison d’été, Glen Eagle, dans le canton de Guilford, sur les hautes terres de Haliburton. S’il put s’y reposer, son état ne s’améliora pas. À l’automne de 1920, il était à Ottawa et devait garder le lit. On avait diagnostiqué une maladie fatale à cette époque, l’anémie pernicieuse. Sir Samuel Hughes, major-général, mourut le 24 août 1921 dans sa maison de Lindsay et fut inhumé avec tous les honneurs militaires.

AN, MG 26, H ; MG 27, II, D9.— AO, RG 22-357, nº 3322 ; RG 80-5-0-212, nº 6180.— R. C. Brown, Robert Laird Borden, a biography (2 vol., Toronto, 1975–1980).— R. C. Brown et Donald Loveridge, « Unrequited faith : recruiting the CEF, 1914–1918 », Rev. internationale d’hist. militaire, nº [54] (éd. canadienne, Ottawa, 1982) : 53–79.— Canada, Parl., Doc. de la session, 1915–1919.— Canadian annual rev., 1914–1919.— John English, The decline of politics : the Conservatives and the party system, 1901–1920 (Toronto, 1977).— J. L. Granatstein et J. M. Hitsman, Broken promises : a history of conscription in Canada (Toronto, 1977).— R. G. Haycock, Sam Hughes : the public career of a controversial Canadian, 1885–1916 (Waterloo, Ontario, 1986).— A. M. J. Hyatt, General Sir Arthur Currie : a military biography (Toronto, 1987).— J. A. Keshen, Propaganda and censorship during Canada’s Great War (Edmonton, 1996).— Desmond Morton et J. L. Granatstein, Marsing to Armageddon : Canadians and the Great War, 1914–1919 (Toronto, 1989).— Nicholson, CEC.— Nila Reynolds, In quest of yesterday (3e éd., Minden, Ontario, 1973).— R. J. Sharpe, The last day, the last hour : the Currie libel trial ([Toronto], 1988)

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

R. Craig Brown, « HUGHES, sir SAMUEL », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/hughes_samuel_15F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/hughes_samuel_15F.html |

| Auteur de l'article: | R. Craig Brown |

| Titre de l'article: | HUGHES, sir SAMUEL |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2005 |

| Année de la révision: | 2005 |

| Date de consultation: | 2 janv. 2026 |