Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

HOCQUART, GILLES (baptisé Gilles Hocquard, parfois écrit Hocart dans les vieux documents de famille), commissaire ordonnateur et intendant de la Nouvelle-France, né le 18 juillet 1695 dans la paroisse Sainte-Croix, à Mortagne-au-Perche, France, troisième des 14 enfants de Jean-Hyacinthe Hocquart, commissaire général de la Marine, et de Marie-Françoise Michelet Du Cosnier ; il épousa le 25 août 1750 Catherine-Anne Delalande, à Saint-Brieuc, France, et ils n’eurent point d’enfant ; décédé à Paris le 1er avril 1783.

Les Hocquart étaient originaires de la Champagne, et des documents y mentionnent leur nom dès 1189. Fonctionnaires locaux près du village de Saint-Menehould, on ne reconnut officiellement leurs prétentions nobiliaires qu’en 1536 et leur niveau de vie ne dépassait guère celui des paysans des alentours. Les ancêtres de Gilles Hocquart, les Hocquart de Montfermeil, émigrèrent, au xvie siècle, de la Champagne à Paris, où ils entrèrent dans les bureaux des finances royales. Grâce à l’acquisition d’offices fiscaux et à la conclusion de mariages avantageux, avec la famille Colbert, par exemple, ils montèrent graduellement jusqu’aux échelons supérieurs de la noblesse de robe. Au milieu des années 1700, ils étaient de riches résidants du district de la place des Victoires et possédaient de l’influence dans la magistrature et dans la bureaucratie gouvernementale, de même que dans le monde de la finance. Leurs enfants s’allièrent à d’importantes familles de la noblesse d’épée. En fait, seuls la Révolution et les offices brutaux de la guillotine mirent un terme à leur ascension sociale.

On peut considérer Jean-Hyacinthe Hocquart, le père de Gilles, comme l’un des grands artisans des succès de la famille. À l’âge de 21 ans, il était l’un des secrétaires et des commis sous les ordres de Jean-Baptiste Colbert au ministère des Finances. Son mariage, en 1681, à une parente de la prestigieuse famille Talon, qui comptait des membres distingués dans la magistrature, aida les Hocquart à s’introduire dans cette branche de la noblesse de robe – son petit-fils Jean-Hyacinthe-Louis-Emmanuel devant par la suite accéder à la présidence de la deuxième chambre du parlement de Paris. En 1686, toutefois, Jean-Hyacinthe abandonna sa prometteuse carrière dans les finances et, répondant à une demande d’hommes de talent pour travailler au commissariat de la Marine, il commença une vie nouvelle dans les villes portuaires. Après plusieurs années de service, on le nomma intendant de Toulon en 1716, et du Havre en 1720. Ses deux fils aînés embrassèrent sa première carrière et connurent la réussite comme administrateurs et financiers à Paris. Jean-Hyacinthe, par exemple, devint un riche fermier général. Ses fils cadets, dont Gilles, entrèrent au service de la Marine, sous sa direction, et firent de longues carrières loin de Paris et de la vie fastueuse de leurs frères.

Gilles Hocquart, qui passa toute sa vie active au commissariat de la Marine, y entra en 1702 comme écrivain à Rochefort. Comme il était très jeune, il n’assuma vraisemblablement pas tous les devoirs de sa charge avant plusieurs années. En 1706, il partit pour Brest avec son père où il demeura jusqu’en 1716. Cette année-là, après avoir songé quelque temps à la prêtrise, il déménagea à Toulon où on le promut petit commissaire. Nommé commissaire ordinaire en 1721 et, un an plus tard, muté à Rochefort, il devait servir à cet endroit jusqu’à son affectation en Nouvelle-France, en 1729. Rochefort était une école d’entraînement pour le personnel de la Marine et, durant son mandat à cet endroit, Hocquart accomplit un large éventail de tâches, allant de la supervision des réparations de navires au contrôle financier du port. Cette expérience pratique et la connaissance qu’elle lui donna des détails relatifs au commerce, aux lois et à l’administration contribuèrent à ses succès au Canada. S’il connut un avancement hiérarchique plutôt lent, en 1728, néanmoins, il faisait fonction de commandant en second de l’intendant François de Beauharnois* de La Chaussaye, baron de Beauville, et, au ministère de la Marine, on avait pour lui beaucoup de considération. À l’âge de 33 ans, il était prêt à accepter une nomination qui comportât de plus grands défis.

On ne peut affirmer, toutefois, que la nomination de Hocquart, le 8 mars 1729, comme commissaire ordonnateur et intendant intérimaire de la Nouvelle-France reposât uniquement sur ses réalisations administratives antérieures. Sa famille a pu intervenir en son nom auprès de Maurepas, ministre de la Marine. Plusieurs de ses parents occupaient une bonne place à cet effet, en particulier son frère Jean-Hyacinthe qui acheta l’office de trésorier de la Marine en 1729 et qui, en sa qualité de fermier général, traitait d’affaires financières avec Maurepas. Le favoritisme fondé sur l’influence familiale décidait souvent des carrières qui progressaient et de celles qui ne sortaient point de l’ombre. Par ailleurs, Hocquart avait certaines compétences dont le Canada avait un impérieux besoin. Contrôleur à Rochefort, il s’était acquis la réputation d’un administrateur financier honnête et efficace, alors qu’au Canada l’intendant Claude-Thomas Dupuy* avait plongé les finances dans le bourbier et la confusion, par l’accumulation de grands déficits, l’embrouillamini des comptes, et des transactions douteuses. Non formé au ministère de la Marine, Dupuy considérait apparemment que les détails de l’administration financière relevaient de commis sans imagination. En outre, ses propositions dans le domaine économique, qu’il conçut avant même d’acquérir une certaine connaissance ou expérience du Canada, étaient rarement tempérées par des considérations sur la possibilité de les réaliser financièrement. Maurepas, de toute évidence, désirait vivement le remplacer par un bureaucrate plus réaliste et plus expérimenté.

Là encore, la personnalité de Hocquart agit peut-être comme sa plus forte recommandation. En 1729, les relations de Dupuy avec le gouverneur Charles de Beauharnois* de La Boische avaient dégénéré, passant d’une aversion personnelle à une sorte d’agressivité qui gagna les plus hautes couches sociales de la Nouvelle-France et paralysa l’efficacité du gouvernement. Sans aucun doute Beauharnois avait-il raison d’écrire : « il suffit que je dise blanc pour qu’il dise noir ». C’est pourquoi Maurepas décida finalement de rappeler Dupuy et d’envoyer à Beauharnois un partenaire plus en sympathie avec lui. Hocquart répondait parfaitement à cette attente. Tout en lui laissait deviner un tempérament calme et sans disposition à la prétention. Physiquement peu remarquable, il avait des yeux somnolents et les traits lourds de quelqu’un qui aimait les plaisirs sédentaires. Intelligent, il n’était cependant pas brillant et son sens de la perception n’avait rien de renversant. L’historien Guy Frégault* l’a décrit comme un « commis travailleur [...] sans audaces fécondes ou larges synthèses ». Inflexible quand il avait décidé de passer à l’action, il se montrait cependant conciliant dans ses méthodes et cherchait presque toujours la voie qui offrait le moins de résistance. Maurepas le présenta à Beauharnois comme « sage, laborieux et de bon commerce ». Mais s’il pouvait peut-être répondre aux besoins administratifs de la Nouvelle-France en 1729, on ne pouvait prouver qu’il possédât l’expérience ou la vision économique pour faire face aux problèmes économiques à long terme de la colonie. Le mémoire qui devait lui servir d’instructions lui révéla la portée et la taille de ces problèmes.

Les instructions de Hocquart s’inspiraient des maximes mercantilistes classiques. « Comme la Colonie du Canada N’est bonne qu’autant qu’elle peut estre utile au Royaume, y lit-on, Le Sr. Hocquart doit Sapliquer a chercher les moyens qui y peuvent contribuer. » Mais la conception du mercantilisme français avait changé d’une façon significative depuis les jours de Colbert et de Louis XIV. Sous le cardinal Fleury, premier ministre de Louis XV de 1726 à 1743, on percevait le maintien de la paix avec la Grande-Bretagne, à des fins d’expansion commerciale, comme la condition essentielle à l’éventuelle hégémonie de la France en Europe. Pour progresser vers cet objectif, Fleury mettait l’accent sur la stabilité politique et un régime de stricte économie gouvernementale ; conséquemment, dans le milieu colonial, il fallait resserrer l’emprise de la bureaucratie de robe, orientée vers le commerce, sur le domaine politique et restreindre les fonds disponibles pour les initiatives de l’État. Pour ce faire, Maurepas insistait fortement sur la nécessité de l’expansion commerciale, mais par l’initiative des particuliers plutôt que par celle du gouvernement. On incita fortement Hocquart à promouvoir le commerce canadien au sein de l’Empire atlantique français, mais sans augmenter les dépenses de l’État.

Les instructions faisaient valoir que si les possibilités étaient grandes d’un commerce accru du Canada avec la France dans les domaines de la pêche, des fourrures et du bois d’œuvre, entre autres produits, les possibilités qu’offrait à l’agriculture et à l’industrie canadiennes l’approvisionnement de la population grandissante des esclaves dans les Antilles françaises étaient encore plus grandes. À l’instar de tant de théoriciens du mercantilisme avant lui, Maurepas envisageait un commerce intégré entre les colonies atlantiques de la France, qui présenterait l’avantage additionnel de réduire les échanges illégaux entre la Nouvelle-Angleterre et les Antilles françaises. Louisbourg, île Royale (île du Cap-Breton), informait-on Hocquart, constituait un entrepôt et un port protégé idéals pour ce commerce triangulaire, de même qu’un marché pour les produits canadiens ; mais, depuis sa construction, peu de navires en provenance de Québec y avaient accosté chaque année. Aux yeux du ministre, la responsabilité en cette matière était imputable aux prédécesseurs de Hocquart, Michel Bégon* de La Picardière et Dupuy, qui n’avaient pas développé les possibilités de l’industrie et de l’agriculture canadiennes. Les instructions ne permettaient point de douter qu’on jugerait l’administration de Hocquart en fonction de son habileté à atteindre cet objectif. Il allait réussir là où tous les intendants, à l’exception de Jean Talon*, avaient failli, soit dans le déplacement de l’axe des exportations canadiennes de la traite des fourrures vers l’agriculture et l’industrie. C’est à cette condition seulement que la Nouvelle-France atteindrait une stabilité économique à long terme, tout en servant plus utilement les fins de la France.

Hocquart arriva à Québec en septembre 1729, après s’en être tiré indemne quand son navire, l’Éléphant, s’échoua près de l’île aux Grues. Il demeura quelque temps avec le gouverneur, au château Saint-Louis, et découvrit avec plaisir que Beauharnois, quelque peu adouci par les sévères critiques du ministre relativement à son rôle dans le rappel de Dupuy, se montra amical et prêt à l’appuyer. Pendant les dix années suivantes, en effet, ces deux hommes trouvèrent un mutuel avantage à collaborer, dans le respect de leurs sphères d’activité respectives. Ils eurent un ennemi commun en la personne de l’évêque, Pierre-Herman Dosquet, et, apparemment, une véritable affection l’un pour l’autre. C’est Beauharnois qui, en 1730, adressa une requête au ministre en vue de la nomination de Hocquart comme intendant ; Hocquart, de son côté, recommanda chaudement Beauharnois, candidat au cordon rouge. Quand s’élevaient des différends, ils prenaient bien soin de ne pas laisser la dispute dégénérer en un affrontement personnel. Ils demandaient plutôt au ministre de décider. Ainsi, on écarta facilement la crise administrative qui avait abouti au rappel de Dupuy et Hocquart eut toute liberté de concentrer son attention sur des questions de plus grande portée.

Comme intendant, Hocquart avait juridiction dans de nombreux domaines – l’administration du système judiciaire, le maintien de l’ordre public et l’élaboration des initiatives économiques. Mais, en fait, son œuvre relative à la justice et à la police ne représenta qu’un aspect mineur de son intendance, et elle visa en grande partie l’amélioration de la compétence des fonctionnaires. Ses instructions insistaient sur son rôle dans le domaine économique, et ce secteur réclama toute son attention. S’il avait douté le moindrement de la possibilité de réaliser ces instructions, ses doutes durent être confirmés par ses premières impressions canadiennes. En fait, ses dépêches à la cour, de la date de son arrivée à 1731, manifestaient un pessimisme prudent. Son scepticisme initial peut être en partie attribué au choc culturel que ressentaient les Européens de la haute société quand ils s’aventuraient pour la première fois aux extrémités du monde connu. Pour eux, le Canada s’avérait un poste avancé, isolé et perdu dans un environnement infini de rocs et de forêts. Mais Hocquart, homme pratique, observa combien le Canada manquait des ressources humaines et de l’infrastructure nécessaires à un progrès économique rapide. La piètre qualité des fonctionnaires civils de la Nouvelle-France, par exemple, le découragea. À ses yeux, ils étaient inefficaces, trop peu nombreux et mal payés. Plusieurs des employés affectés aux finances, qui avaient travaillé avec Dupuy, y compris l’agent des trésoriers généraux de la Marine, Nicolas Lanoullier* de Boisclerc, étaient soupçonnés de méfaits, cependant que les décès et les départs le laissèrent sans un seul commissaire expérimenté. « Je n’aye porté presque tout seul la peine de toutes les opérations que j’ay faites, se plaignait-il en 1730, n’ayant trouvé personne icy capable de Débrouiller le cahos Dans lequel estoient toutes les vieilles affaires, il a fallu que j’ay Dirigé, instruit et conduit tout le travail. » Il jugeait incompétents beaucoup d’officiers de justice, dont le procureur du roi à Montréal, François Foucher*, et plusieurs conseillers du Conseil supérieur, et il ne voyait aucune possibilité de leur trouver, dans la colonie, des remplaçants convenables. Il demanda de l’aide en France et, entre-temps, il s’en remit très largement à ces fonctionnaires, tels Louis-Frédéric Bricault* de Valmur, son secrétaire, et Jean-Victor Varin de La Marre, contrôleur, qui l’avaient accompagné à Québec.

La communauté des marchands du Canada déçut Hocquart encore plus. Il savait consciemment, par suite de sa longue expérience dans les villes portuaires de France, que, depuis le traité d’Utrecht, les marchands bourgeois de ces villes avaient contribué grandement à la remontée du commerce français. Par conséquent, il se montrait disposé à voir dans les marchands le fer de lance de la croissance économique. Et les restrictions budgétaires qui frappaient son administration ne lui permettaient pas de douter que sa réussite au Canada dépendrait largement de son adresse à convaincre les marchands de développer l’agriculture et l’industrie. Mais, en 1729, cette possibilité paraissait éloignée. Parmi les commerçants, les plus riches, comme Pierre de Lestage* et Louis Charly* Saint-Ange, investissaient d’abord dans la traite des fourrures, où les profits étaient grands et les exigences relatives à la gestion, aux structures d’appoint et aux engagements à long terme, relativement modestes. Au surplus, Hocquart apprit par expérience que les autres secteurs de l’économie n’attiraient pas facilement les commerçants disposant de capitaux. Quelques entrepreneurs, à Québec surtout, reconnut-il, s’intéressaient aux pêcheries, au commerce du bois et des céréales, mais leurs opérations comptaient pour bien peu dans le commerce extérieur. Il aida ceux qui s’efforçaient de développer des industries en vue de l’exportation, comme l’abbé Louis Lepage* de Sainte-Claire, qui avait installé un moulin à scier dans sa seigneurie de Terrebonne, ou Michel Sarrazin* et François Hazeur qui exploitaient une ardoisière au Grand Étang à Gaspé, mais il nota que ces entreprises souffraient souvent de mauvaise administration. À la suite d’une faillite, en 1730, il affirma qu’ « il n’y a[vait] que le Roy, qui puisse en ce pays y former est soustenir les etablissements dans leurs commencements ».

Hocquart fondait partiellement ce point de vue sur la reconnaissance des difficultés auxquelles se butaient les entrepreneurs du Canada. Un vigoureux commerce agricole supposait, par exemple, la production régulière de surplus. Mais on ne pouvait assurer de tels surplus, affirmait-il, quand les seigneurs manifestaient si peu d’assiduité à coloniser leurs fiefs et à remplir leurs obligations seigneuriales. En notant ces abus, Hocquart soutenait aussi que certains seigneurs exigeaient des rentes peu équitables et illégales et que d’autres vendaient les terres boisées plutôt que de les louer. Il considérait les habitants, dont il allait plus tard louer les qualités, comme paresseux et insubordonnés. Il ne pouvait s’empêcher de comparer le niveau de vie sur les fermes avec les conditions qui prévalaient en France où les paysans, croyait-il, étaient plus travailleurs. De 1729 à 1731, il rétrocéda aux seigneuries 400 censives non exploitées, en vertu du deuxième édit de Marly, soit plus de deux fois le nombre des rétrocessions faites sous les deux précédents intendants. Hocquart accepta aussi l’argument des marchands du Canada voulant que la trop faible quantité de numéraire disponible ne permît pas de stimuler les échanges entre les habitants possédant des surplus et les marchands. Il nota l’insuffisance des 400 000# en monnaie de cartes qu’il avait été autorisé à mettre en circulation en 1729. Il fit aussi des remarques sur le coût élevé des moyens de transport, du reste inadéquats, et nota que les petits navires construits au Canada ne pouvaient servir au commerce avec les Antilles. Or les marchands qui voulaient construire de plus gros navires faisaient face à des coûts élevés de main-d’œuvre : « Il est vray, que [...] la plupart des négociants Domiciliés se portent naturellement à la construction, écrivit-il, mais la main d’œuvre y est si chère, et les habitants si peu opulens qu’ils ne peuvent pas faire de grandes entreprises. »

Tout en reconnaissant les obstacles matériels à une diversification de l’économie, Hocquart partageait les vues de ses supérieurs français sur l’attitude peu entreprenante de l’élite commerciale du Canada, illustrée par sa préoccupation presque exclusive de la traite des fourrures, responsable en premier lieu de cette situation. Sa première évaluation, en d’autres mots, ressembla à celle d’un étranger peu sympathique au pays. Mais, en 1731 et en 1732, sa vision changea. Il commença de distinguer nettement les intérêts des commerçants canadiens de ceux des commerçants français, et à attribuer les faiblesses des premiers à l’étouffante prépondérance des seconds. Plus tard, il affirma que les marchands canadiens, dont quelques-uns seulement possédaient une fortune de 50 000# à 60 000#, n’avaient pas assez de capitaux pour investir dans l’industrie et l’économie agricole, parce que la traite se trouvait en très grande partie dominée par des maisons de commerce françaises comme Robert Dugard et Cie, de Rouen, représentée au Canada par un agent permanent, François Havy*, et Mme Pascaud et Fils, de La Rochelle, dont les administrateurs, en l’occurrence la veuve et les fils d’Antoine Pascaud*, étaient associés aux fins de la traite au Canada avec Pierre de Lestage. Les marchands français prenaient la part du lion sur les profits provenant des transactions de leurs agents au Canada et des intérêts qu’ils touchaient sur les dettes contractées envers eux par les marchands canadiens. En 1732, Hocquart évaluait ces dettes à 250 000#. Comme les marchands français, en général, ne manifestaient pas d’intérêt à réinvestir leurs profits dans d’autres entreprises canadiennes, il devenait extrêmement difficile de promouvoir la diversification de l’économie.

D’abord sévère pour les marchands canadiens, Hocquart se fit leur avocat par la suite. Il demeurait convaincu que la couronne devrait intervenir pour protéger leurs intérêts et pour les aider à acquérir une plus large tranche du commerce canadien, même si cela impliquait quelque immixtion dans le commerce des marchands français. Si les Canadiens devaient un jour développer une économie autre que celle des fourrures – et Hocquart affirma plus d’une fois qu’ils étaient plus propres à cette tâche que les marchands français aux bases d’opérations trop éloignées – la couronne devrait aussi leur fournir une aide financière. Hocquart résuma cette façon de penser dans une dépêche suggestive de 1732 : « c’est a vous Monseigneur, de balancer s’il seroit plus convenable en ce cas De procurer l’avantage des commerçans Etablis que celuy Des Forains. Il est vray que la liberté Du commerce est favorable a tous les habitans [...] par l’abondance et le bon marché Des marchandises qui en résulte : D’un autre côté il seroit a souhaiter qu’il y eut en ce pais Des marchands Riche fussent ils en petit nombre parce qu’il seroient en Etat de commencer et D’augmenter Des Etablissements que la modicité de leur fortune ne leur permet pas meme de tenter. » Hocquart voulait créer une bourgeoisie commerciale canadienne, comme celle des ports de France, qui pût, avec au début l’aide de la couronne, diversifier et étendre l’économie. Telle fut la ligne de conduite qui inspira ses gestes, qui le mit en conflit avec ses supérieurs français et qui caractérisa son intendance.

Trois facteurs principaux amenèrent Hocquart à adopter cette ligne de conduite. Le premier réside dans sa nomination comme intendant, en 1731, qui lui permit de relâcher un peu cette discrétion nécessaire pendant sa période de probation à titre de commissaire ordonnateur. Devenu intendant, il se trouvait dans une position plus forte pour exprimer ses vues et viser ses propres objectifs. Le deuxième se trouve dans le fait qu’après deux ans de séjour au Canada il avait établi des rapports étroits avec certains représentants de l’élite commerciale, en particulier des marchands et des fonctionnaires de Québec intéressés au commerce. Les idées d’un homme comme François-Étienne Cugnet*, qui exprimait les façons de voir des marchands canadiens, influencèrent sans doute sa pensée. Le troisième, c’est que Hocquart désirait accroître son prestige et sa richesse. Contrairement à plusieurs de ses prédécesseurs, toutefois, il ne chercha pas à réaliser cet objectif en proposant des mesures visant à accroître le pouvoir politique de l’intendant. Il chercha plutôt à élargir sa sphère propre d’influence en favorisant les entreprises économiques de ses protégés. Il leur emprunta de l’argent, leur en prêta, et investit dans certaines de leurs entreprises. Les marchands canadiens, tout comme les fonctionnaires civils et les officiers de justice travaillant sous ses ordres, constituaient sa clientèle naturelle. Alors que les marchands français qui commerçaient au Canada pouvaient faire appel au ministre, les marchands canadiens se tournaient vers l’intendant. Cette relation de protecteur à protégés contribua grandement aux faveurs et à l’appui que leur accorda Hocquart.

Hocquart désirait gagner le ministre à ses idées, mais Maurepas était loin d’être convaincu. Il doutait, comme il l’expliqua dans une dépêche de 1733, que les Canadiens fussent aussi profondément endettés envers les marchands français que l’avait dit Hocquart, ou que cet endettement comptât pour quelque chose dans la lenteur du progrès de l’agriculture et de l’industrie. Les marchands canadiens, laissa-t-il entendre, tentaient simplement de se rendre maîtres de tout le commerce, de façon à pouvoir fixer eux-mêmes les prix et exploiter les habitants. Il avertit Hocquart de ne pas intervenir dans le commerce, sauf en certaines occasions, à la suite d’une mauvaise récolte par exemple, où le bien-être de la colonie serait clairement en jeu. Bien que disposé à aider les entreprises canadiennes, Maurepas n’était pas prêt à le faire aux dépens des marchands français. Il ne voulait pas non plus consacrer au développement du Canada plus de fonds de l’État qu’il ne le faisait déjà. « Quant aux avances dont vous jugez que le pays doit estre secourû, écrit-il, elles n’ont jamais este Sy considerables que depuis votre administration [...] il est aisé de Juger que vous avez este plus favourablement traitte [...] que ceux qui vous ont precedé. » Hocquart ferait mieux, soutint-il, de trouver un moyen profitable de lever des taxes, de façon que les Canadiens finissent par payer leur juste part des 600 000# que la couronne dépensait annuellement au Canada.

Ce refus d’apporter un appui moral et matériel, jugé essentiel par Hocquart, restreignit fortement l’efficacité des initiatives de ce dernier de 1733 à 1736. S’il convainquit Maurepas que le temps n’était pas encore venu de lever des taxes au Canada, il ne put obtenir du ministre plus de 25 000# (ou 2 et demi p. cent des dépenses à cette période) sous forme de prêts et d’aide directe aux initiatives canadiennes. Dans ces circonstances, ses efforts en faveur d’entreprises comme les forges du Saint-Maurice de François Poulin* de Francheville, l’industrie tuilière de Nicolas-Marie Renaud* d’Avène Des Méloizes près de Québec, la mine de cuivre de Louis Denys* de La Ronde au lac Supérieur, et l’exploitation forestière de l’abbé Lepage, produisirent de maigres résultats. Aucune de ces entreprises ne permit de croire qu’elles se transformeraient en industries exportatrices de quelque importance. Au contraire, les forges de Francheville fermèrent leurs portes en 1735 [V. Thérèse de Couagne*] et, en 1736, Lepage se trouvait au bord de la faillite. Hocquart avait maintenant acquis la conviction que les petites entreprises ne pouvaient réussir et que les marchands canadiens ne transformeraient jamais l’économie sans une aide considérable de la couronne. « Je scay, Monseigneur, que les dépenses que le Roy fait pour soutenir cette Colonie sont considerables, Et qu’elles sont meme a charge à la marine, écrivit-il en 1736, mais [...] La Colonie touche au point de devenir encore plus utile a la France par la culture du tabac, La construction des Bâtiments de mer, Les mines de fer et celles de cuivre : Mais les Efforts qu’elle fera ne peuvent produire qu’un effet lent, si sa Majesté, n’agréable, de nous ayder. » L’année précédente, Beauharnois et lui avaient cherché à faire approuver un prêt de 110 000# à une nouvelle compagnie, dirigée par Cugnet, qui se proposait de transformer les forges du Saint-Maurice en une industrie de première grandeur. En 1736, Hocquart fit le voyage de France pour solliciter personnellement une aide accrue.

À ce moment, toutefois, le point de vue du ministère différait. Pour une part, Fleury et Maurepas craignaient qu’une guerre européenne n’éclatât bientôt au sujet de la succession d’Autriche et que la marine française ne pût protéger le trafic transatlantique croissant de la France. Cette inquiétude les porta à insister cette fois sur la construction de navires de guerre et à raviver leur intérêt pour les rapports enthousiastes – et qui se révélèrent trop optimistes – de Hocquart sur les ressources canadiennes en bois de construction et sur les possibilités de la construction navale. Plus tard, en 1738, Pierre-Arnaud de Laporte succéda à Pierre de Forcade comme premier commis du bureau colonial au ministère de la Marine. Plus ambitieux et moins expérimenté que Forcade, Laporte fut aussi plus influencé par les idées des intendants des colonies. Hocquart, cela paraît évident, le convainquit que les grandes industries, comme les forges du Saint-Maurice et la construction navale gouvernementale, prospéreraient au Canada. En tout cas, le ministère relâcha son austérité financière et, de 1736 à 1741, on accorda plus de 500 000# des fonds royaux, sous forme d’investissement ou de prêts, à ces industries. Ces largesses contribuèrent grandement à la rapide croissance économique de cette période.

Mais si la politique financière du ministère était importante, l’administration des finances canadiennes par Hocquart ne l’était pas moins. L’intendant croyait à l’existence d’un lien étroit entre les dépenses gouvernementales et la croissance du commerce. « Les Dépenses que le Roy fait en ce pays [...] procurent une partie des retours, écrivait-il en 1735. Si [...] sa Majesté augmentoit ces Dépenses non seulement le bien de son service s’y rencontreroit mais il est évident que le Commerce augmenteroit a proportion. » Après ses deux premières années à Québec, au cours desquelles il devint urgent de démêler les comptes de Dupuy et de stabiliser le système financier, il saisit toutes les occasions d’accroître les dépenses. Il proposa, par exemple, de nombreux travaux publics et la construction de fortifications, allant de l’achèvement du canal de Lachine à l’édification d’une muraille de pierres autour de Québec, dont le coût total était évalué à des centaines de mille livres. Et les projets approuvés, telle la construction du fort Saint-Frédéric (près de Crown Point, New York), se révélèrent toujours plus coûteux que ses évaluations. Hocquart fit aussi un bon nombre de dépenses gonflées ou non autorisées, qu’il justifiait vaguement dans ses rapports annuels. Cette imprécision, peut-être délibérée, provoqua constamment le mécontentement de Maurepas, qui réprimandait l’intendant à tout bout de champ. Les dépenses annuelles n’augmentèrent que très peu pendant les années 1730, mais Hocquart fit tout son possible pour les accroître.

Si les dépenses de l’État profitaient à un large secteur de la société canadienne, Hocquart favorisa avant tout ses clients. Il le fit, tout d’abord, en gardant la direction des affaires financières dans un cercle de fonctionnaires civils, étroitement liés entre eux, qui restèrent en poste pendant presque tout le cours de son gouvernement. Les principaux d’entre eux étaient Thomas-Jacques Taschereau*, l’agent des trésoriers généraux de la Marine, Varin, le contrôleur, Honoré Michel* de Villebois de La Rouvillière, commissaire à Montréal, François Foucault*, garde-magasin du roi à Québec et, plus tard, chargé de la gestion financière des chantiers maritimes du roi, et Cugnet, directeur du Domaine d’Occident. Ces hommes formaient aussi la clientèle judiciaire de Hocquart au sein du Conseil supérieur. S’il continuait à requérir l’aide de la France dans le domaine administratif, Hocquart avait graduellement abandonné ses critiques à l’endroit des fonctionnaires canadiens. Tout au contraire, il jugeait ses subordonnés, bureaucrates chargés des finances et fonctionnaires civils, comme des hommes capables mais surchargés de travail. Cette affirmation paraît exacte, dans l’ensemble ; plusieurs fonctionnaires, tels Louis-Guillaume Verrier*, Michel de Villebois, Jean-Eustache Lanoullier* de Boisclerc, faisaient preuve d’une vigueur et d’une efficacité remarquables. Il est vrai, certes, que Hocquart eut tendance à trop faire confiance à ses lieutenants et que vers la fin de son mandat quelques-uns d’entre eux, Cugnet et le garde-magasin du roi, Louis-Joseph Rocbert de La Morandière, par exemple, se rendirent coupables d’abus de confiance à son égard. Tout compte fait, cependant, Hocquart eut l’une des équipes d’administrateurs les plus efficaces de l’histoire de la Nouvelle-France.

Beaucoup de ces fonctionnaires avaient personnellement des intérêts dans des entreprises industrielles ou agricoles subventionnées par l’intendant. Ils reçurent des prêts de la couronne, des congés de traite, des concessions de seigneuries, des postes de pêche à ferme, des avances de salaire et des gratifications extraordinaires ; quelques-uns d’entre eux bénéficièrent de contrats gouvernementaux. À l’occasion, les ententes contractuelles allaient bien au delà des normes de moralité publique en vigueur au xviiie siècle. Foucault, par exemple, utilisant un prête-nom, achetait à son propre compte le pain des magasins du roi. Ces entrepreneurs-fonctionnaires s’avéraient bien placés pour seconder Hocquart quand il s’agissait d’aider d’autres entrepreneurs, comme Denys de La Ronde et Lepage. En fait et de toute évidence, l’intendant et son équipe de fonctionnaires devinrent l’élément dynamique de l’expansion de l’économie, dans les domaines autres que celui des fourrures, à la fin des années 1730.

Mais les efforts énergiques de Hocquart se portèrent bien au delà des finances gouvernementales. Il s’efforça de diverses manières d’augmenter la participation des marchands canadiens, et en particulier de ses clients, au commerce de la Nouvelle-France. En dépit des admonitions de Maurepas, par exemple, il compliqua la vie à de nombreux commerçants français qui faisaient des affaires au Canada. Il ne se pressait pas d’aider leurs agents à percevoir les dettes contractées par les Canadiens et il usa de son influence au Conseil supérieur pour faire échouer les poursuites qu’ils y intentaient. Il travailla en outre à décourager les marchands forains qui venaient à Québec sur une base saisonnière et qui apportaient tous leurs profits à l’extérieur de la colonie. À cette fin, il entretenait l’incertitude autour des récoltes de céréales, en laissant craindre que la quantité ne lui permît pas d’en autoriser l’exportation ; en mettant en vigueur, relativement aux transports et aux moulins à farine, des règlements qui compliquaient leurs transactions ; en favorisant la dispersion du côté des campagnes des magasins appartenant aux marchands établis, afin de réduire les avantages que détenaient sur place les forains ; en augmentant la quantité de la monnaie de cartes, pour affaiblir l’attrait qu’exerçaient les forains en payant en numéraire. À la fin des années 1730, de moins en moins de forains risquaient le voyage au Canada.

Dans une veine plus positive, Hocquart favorisa l’expansion de la traite des fourrures, et en particulier les expéditions de Pierre Gaultier* de Varennes et de La Vérendrye et de ses fils, dans les années 1730, en vue d’ouvrir l’Ouest à l’influence française. Les profits provenant de la traite des fourrures, comme il le constata, constituaient la source la plus importante de capitaux disponibles pour les Canadiens intéressés au développement de l’agriculture et de l’industrie. Il encouragea de gros trafiquants de fourrures, comme Lestage et Charly Saint-Ange, à diversifier leurs affaires de cette façon. Il afferma aussi les postes de traite gouvernementaux de Tadoussac, des forts Frontenac (Kingston, Ontario) et Niagara (près de Youngstown, New York) à des entrepreneurs privés comme Cugnet et François Chalet. Dans les années 1740, il prôna l’affermage à des marchands de tous les postes alors exploités par les militaires qui y commandaient. Il se rendait compte, en formulant cette proposition, qu’il s’attaquait directement à la sphère de favoritisme de Beauharnois et qu’il n’en pouvait résulter qu’une détérioration de leurs relations, mais, à cette époque, il se préoccupait moins de l’attitude de Beauharnois que de pousser vivement sa politique d’expansion commerciale. Cette préoccupation aide à comprendre aussi ses réticences à supprimer la traite illégale des fourrures, même s’il admit en 1737 qu’elle représentait jusqu’à un tiers de tout le trafic des peaux de castor. Il expliqua à la Compagnie des Indes que « le pays est si Estendu et les profits qu’on y fait sont si grands qu’il n’est pas possible de [la] détruire entièrement » ; mais, de toute évidence, il considérait ces profits essentiels aux Canadiens. De la même façon, quand les pêcheries sédentaires le long des côtes du Labrador et du Saint-Laurent devinrent profitables au cours des années 1730, Hocquart, en collaboration avec Beauharnois, recommanda la concession de tels postes de pêche à plusieurs de ses protégés, dont Foucault et Nicolas-Gaspard Boucault*, et résista fermement, bien qu’avec un succès inégal, aux réclamations des précédents concessionnaires et des marchands français [V. Pierre Constantin*]. Fidèle à sa politique, il voulait drainer les richesses commerciales existantes vers les entrepreneurs canadiens.

Hocquart s’efforça aussi d’éliminer les obstacles empêchant la réussite commerciale dans les domaines de l’industrie et de l’agriculture. Il se fit, par exemple, le porte-parole efficace des exportateurs canadiens, envoyant en France des spécimens allant de la cire d’abeille aux peaux de bison, dont il vantait les qualités. Il discutait fermement quand les inspecteurs français différaient d’opinion avec lui au sujet de ces produits, ou d’autres comme le bois de construction, le chanvre, le goudron ou le tabac. Il prit l’initiative d’envoyer, à l’essai, des cargaisons des principaux produits canadiens à la Martinique et il entreprit, à Louisbourg, d’étendre le marché pour les produits agricoles. À propos de cette dernière initiative, il donna son appui aux marchands de Québec, qui soutenaient que les fonctionnaires de Louisbourg, et en particulier le gouverneur Saint-Ovide [Monbeton*], toléraient le commerce illégal des vivres avec la Nouvelle-Angleterre, nuisant ainsi considérablement à leurs intérêts ; « les négociants du Canada qui y envoyent [des vivres] ne peuvent les vendre qu’à perte, et se Dégoutent par conséquent D’y en envoyer [...] inconvenient qui [en] entraîne d’autres, prévint-il, le prix du bléd tombe, et les habitants négligent la culture de leurs terres ». Il était vital pour le succès du commerce canadien, comme Hocquart le comprit, d’avoir des débouchés sûrs et suffisamment considérables.

À l’intérieur du Canada, Hocquart endossa pour ainsi dire toute proposition, plausible ou même bizarre, qui offrait quelque espoir d’aboutir à la mise sur pied d’une entreprise commerciale. Il approuva même un plan, conçu par Cugnet et Jean-Baptiste Gastineau* Duplessis, pour transporter des bisons vivants du Mississippi à Québec, lequel, s’il n’amusa pas les fonctionnaires de Versailles, doit avoir mis à rude épreuve le stoïcisme des Autochtones du Mississippi. L’intendant accorda aussi beaucoup d’attention à l’amélioration de ce qui, à l’intérieur du Canada, pouvait favoriser le commerce : expéditions annuelles du capitaine de port de Québec, Richard Testu* de La Richardière, pour effectuer des sondages et dresser des cartes du Saint-Laurent et de ses tributaires ; perfectionnement des équipements du port de Québec et, en particulier, construction d’un brise-lames sur la Saint-Charles, présenté par Hocquart comme « un ouvrage le plus utile qu’[il ait] pu imaginer pour l’avantage du commerce » ; publication d’ordonnances réglementant la qualité et le transport de produits d’exportation, comme les farines ; réglementation visant à élever les normes applicables aux marchés urbains. Les ordonnances portant sur cet aspect de l’administration de Hocquart consacré à l’ordre public contiennent de nombreux règlements propres à améliorer les échanges entre les campagnes et les villes, et à promouvoir un climat économique plus stable et plus uniforme. De surcroît, sous la direction de Hocquart, le grand voyer, Jean-Eustache Lanoullier de Boisclerc, construisit deux grandes routes, de Québec à Montréal et de Montréal au lac Champlain, qui facilitèrent le peuplement comme aussi la circulation des marchandises au cœur de la colonie. Bref, Hocquart se montra, après Talon, l’intendant le plus industrieux, au chapitre du développement des possibilités commerciales de la Nouvelle-France.

Cette évidence n’apparaît nulle part mieux que dans son apport aux deux grandes industries de la colonie, les forges du Saint-Maurice et la construction navale. Non seulement Hocquart persuada-t-il le ministre, en 1736, de prêter à la compagnie du Saint-Maurice les 110 000# requises initialement pour la mise sur pied des forges, mais il consentit de sa propre autorité des avances additionnelles. Quand vint la fin de cette compagnie en 1741, elle devait à la couronne 192 627#. Il prit aussi la défense de Cugnet, le responsable financier de la compagnie, quand on découvrit qu’il avait « emprunté » du Domaine d’Occident une autre somme de 64 302#. À trois occasions, Hocquart intervint auprès de Maurepas pour faire étendre les délais prévus pour le remboursement des emprunts, et, quand enfin on produisit du fer, il permit à la compagnie de le vendre pour se procurer un fonds de roulement plutôt que de l’utiliser aux fins du remboursement de sa dette. En 1740, il prêta de ses propres deniers 3 000# à la compagnie. Il aida aussi les associés de celle-ci à acquérir des concessions supplémentaires de seigneuries dans les environs des forges et leur facilita l’expédition du fer à Louisbourg et en France. Bien qu’il eût recommandé ce projet en faisant valoir qu’il stimulerait d’autres entreprises dans le domaine du minerai de fer, il s’opposa aux efforts de l’abbé Lepage, désireux d’en implanter une à Terrebonne, sous prétexte qu’elle ferait tort à celle du Saint-Maurice. Enfin, quand la compagnie, en 1740, ne put surmonter de nombreuses difficultés administratives, il intervint pour en réorganiser les opérations. Depuis lors et jusqu’à l’échec de l’entreprise hasardeuse des forges, l’année suivante, Hocquart fit non officiellement, auprès de l’entreprise, fonction de chien de garde du gouvernement.

En plus de superviser l’industrie gouvernementale de la construction navale, Hocquart apporta une grande contribution à cette industrie en assurant, tant au chantier privé qu’à celui de l’État, des charpentiers de navire en nombre suffisant. Il avait minimisé la carence chronique de main-d’œuvre qualifiée, en Nouvelle-France, en affirmant avec assurance que les deux chantiers pouvaient se développer dans l’harmonie. Mais il n’y avait que 50 charpentiers à Québec en 1739, dont 20 seulement pouvaient être considérés de première classe. Les salaires élevés qu’ils pouvaient exiger – et qui atteignaient 3# par jour pour un maître charpentier – menaçaient l’existence même de la construction navale privée. De 1739 à 1743, Hocquart recourut à divers expédients pour garder en activité les deux chantiers. Il convainquit le constructeur des navires royaux, René-Nicolas Levasseur, d’employer des hommes de métiers connexes, et même des « gens de hache » peu fiables. On fit venir des charpentiers de France et il en chercha d’autres dans des coins aussi éloignés que l’Acadie et Louisbourg. Il tenta aussi d’accélérer la formation des charpentiers affectés au chantier royal. À une ou deux occasions, il suspendit la construction des vaisseaux du roi pour fournir des ouvriers au chantier privé, et il permit aux charpentiers de travailler certains jours de fête. On dut en grande partie à ses efforts la construction de navires privés au cours de cette période [V. Pierre Trottier* Desauniers].

Pour un certain nombre de raisons, Hocquart, en voulant donner une impulsion à l’agriculture, se montra bien moins paternaliste. Il n’était pas familier personnellement avec les travaux des champs, et ses proches associés, au Canada, habitaient eux-mêmes la ville. En outre, l’industrie semblait offrir de meilleures perspectives de résultats commerciaux immédiats. La France avait besoin de bois de construction, de navires, de fer, de cuivre et de poisson, mais non point de céréales. Il croyait également qu’une industrie navale active constituait un préalable à l’expansion d’un commerce céréalier avec les colonies françaises. Il est possible aussi que Hocquart ait été découragé, lors de ses premières observations, par le manque d’ambition que révélaient les attitudes des seigneurs et des censitaires. S’il en fut ainsi, il se persuada avec le temps que des mesures énergiques, comme l’application des édits de Marly, agiraient moins efficacement pour les stimuler qu’une démarche plus positive. Par exemple, il abandonna sa résolution antérieure de refuser de nouvelles concessions tant que les concessions existantes ne seraient pas bien établies. Beauharnois et lui amorcèrent plutôt la plus importante expansion du système seigneurial depuis le xviie siècle. De 1733 à 1743, 32 nouveaux fiefs furent concédés dans des régions jusque-là inhabitées de la vallée du Saint-Laurent et le long de ses affluents stratégiques, comme la Chaudière et le Richelieu. Quand ces concessions ne furent point accordées à des officiers du cercle de Beauharnois, comme Jean-Baptiste-Nicolas-Roch de Ramezay, elles allèrent aux clients de Hocquart – Taschereau, Cugnet, Foucault, Guillaume Estèbe. Hocquart se flattait que ces seigneurs triés sur le volet donneraient une impulsion au peuplement. De la même façon, il avait la conviction que la stimulation du commerce des marchands urbains, de façon qu’ils pussent payer à hauts prix les produits agricoles des habitants, valait mieux pour encourager un surplus de production que de saisir les terres des habitants. « L’habitant n’ayant aucun impôt à payer, écrivait-il en 1741, [l’attrait du] luxe est nécessaire pour l’Exciter au travail. » Fort de ces prémisses, il acheta, pour les magasins du roi, le chanvre et le tabac au prix fort, sans espoir de profit. Quand les habitants auraient vu les avantages qu’il y avait à pratiquer ces cultures – c’était là son argument – les prix tomberaient et les marchands prendraient la suite. Ainsi, en dépit du fait qu’il émit de nombreuses ordonnances relatives à la vie dans les campagnes, Hocquart dépendait surtout de l’esprit d’initiative des marchands qui formaient sa clientèle et du dynamisme des milieux d’affaires, pour réaliser ses objectifs en ce domaine.

En 1740, il semblait que Hocquart s’acheminait vers la réussite des transformations économiques réclamées dans ses instructions. Le volume des affaires au Canada, cette année-là, s’éleva à 4 375 184#, comparé à 2 817 742# en 1730, soit une augmentation de 39 p. cent. Pendant la même période, les exportations avaient augmenté de 712 780#, soit 51 p. cent, et, de 1739 à 1741, la Nouvelle-France connut une balance commerciale favorable totalisant 262 118#. Plus important encore, plus de 50 p. cent des exportations pendant ces trois années consistaient en produits agricoles et manufacturés. De 20 à 30 navires quittaient Québec chaque année avec des produits agricoles, à destination de Louisbourg et des Antilles ; en 1739, par exemple, on évaluait leurs cargaisons à 162 017#. Hocquart pouvait à juste titre affirmer que « les farines et biscuits sont à present d’un objet considérable dans le commerce du Canada ». La construction navale privée avait progressé, pendant son mandat, au point que des marchands de Bordeaux et de la Martinique projetaient de construire des navires à Québec, et les forges du Saint-Maurice, qui produisaient enfin du fer, promettaient un apport d’importance aux exportations du Canada. Hocquart entretenait aussi l’espoir que la construction navale d’État stimulerait l’initiative privée dans les industries du bois de construction, du goudron et des cordages [V. Médard-Gabriel Vallette* de Chévigny]. Si l’État avait joué un rôle de premier plan dans le progrès économique de cette période, Hocquart comparait ce rôle à celui d’une sage-femme qui travaillait à mettre au monde ce qui deviendrait, dans les années à venir, une vivante bourgeoisie canadienne.

Mais aucune de ces promesses ne devait se réaliser. De 1741 à son départ de la Nouvelle-France en 1748, Hocquart fut témoin de l’échec de sa politique économique et, avec lui, de la fin de la raison d’être mercantiliste dans le rôle que jouait le Canada au sein de l’Empire français. Les raisons de cet échec s’avérèrent nombreuses, et plusieurs d’entre elles – faiblesses humaines, calamités naturelles et périls de la guerre – échappaient à son action. En outre, les insuffisances de sa politique de développement économique, dont certaines reflétaient précisément la pensée de l’époque en ce domaine, alors que d’autres résultaient de son manque de vision, jouèrent un rôle déterminant dans ce fiasco.

Le premier choc survint en 1741, année où les forges du Saint-Maurice firent faillite. Hocquart considérait les forges, à bien des égards, comme la cheville ouvrière du développement industriel sur lequel il insistait, et leur chute révéla les nombreuses faiblesses de son orientation. Il était évident, en premier lieu, que les cinq associés – Cugnet, Taschereau, Jacques Simonet* d’Abergemont, Pierre-François Olivier de Vézin et Ignace Gamelin – n’avaient jamais possédé de capitaux suffisants pour réussir. Non seulement empruntèrent-ils du roi tout l’argent nécessaire à la mise sur pied des forges, mais ils empruntèrent aussi de fortes sommes, à gros intérêts, de particuliers, Denis Goguet, Jean Taché* et Trottier Desauniers, entre autres, pour les fins d’exploitation de l’entreprise. Finalement, ils avaient contracté des dettes pour un montant total de plus de 390 000#. Cugnet, responsable des finances de la compagnie et le plus favorisé d’entre les clients de Hocquart, se trouvait ruiné. Seule l’intervention de Hocquart put lui épargner les tristes conséquences de la faillite. Les associés avaient également commis un bon nombre de bourdes administratives qui, dans l’ensemble, montrent que Hocquart avait surévalué leurs capacités comme entrepreneurs. Du point de vue des ressources financières et des qualités proprement bourgeoises, les protégés de Hocquart n’arrivaient donc pas du tout à la hauteur des marchands des ports de France, qui réussissaient en diversifiant leurs activités, se lançant dans des entreprises industrielles primaires.

Plus remarquables encore dans l’échec des forges du Saint-Maurice, les difficultés dues aux conditions matérielles et à l’environnement ne permirent pas de faire ses frais à cette entreprise située dans un lieu aussi éloigné que le Canada. S’il avait toujours reconnu ces problèmes de marchés, de transport, de main-d’œuvre, de compétence technique et de climat, Hocquart les avait constamment sous-évalués. Maintenant, et quoi qu’il en soit, ces facteurs se révélaient déterminants dans la transformation du projet des forges, jusque-là un exemple de l’initiative privée, en une industrie moribonde que l’État dut prendre à son compte. Des problèmes exactement semblables, en particulier les coûts élevés de la main-d’œuvre, amenèrent l’échec de l’industrie privée de la construction navale, en 1743. Ces problèmes contribuèrent aussi à la hausse des coûts de construction des navires royaux, jetant le ridicule sur la prédiction de Hocquart selon laquelle l’accessibilité du bois de construction rendrait cette industrie plus économique au Canada qu’en France. Il va sans dire qu’aucun magnat du bois de construction ne surgit comme fournisseur des chantiers maritimes ou comme exportateur vers la France. Pierre Lupien*, dit Baron, connut quelque succès, mais ses fils, à l’instar de Clément de Sabrevois de Bleury, préférèrent la fourniture moins risquée du bois de construction à la petite économie domestique. Hocquart écrivait tristement en 1744 : « je suis aujourd’huy dans la nécessité de faire faire par oëconomie les Exploitations, cela Est embarrassant, et d’abandonner la voye d’entreprise faute de gens habiles et solvables ». Dans un tel climat, les marchands canadiens ne montraient pas d’intérêt, non plus, à prendre en main l’une quelconque des petites industries d’exportation exploitées par l’État, comme la fabrication des cordages, de la térébenthine et de la colle.

Si l’affaiblissement de l’industrie privée qui survint au cours de ces années résulta, avant tout, des problèmes à long terme particuliers à ce secteur de l’économie, les échecs de l’agriculture vinrent en accélérer le processus. Trois mauvaises récoltes consécutives, de 1741 à 1743, causèrent une hausse des prix du pain et des autres denrées principales, la suspension de l’activité au sein de nombreuses industries et, finalement, un chômage élevé parmi les ouvriers urbains. L’impact dévastateur de ces calamités naturelles provenait en partie de la négligence de Hocquart vis-à-vis de l’agriculture. Cette négligence apparut d’abord en 1741, année où il dut réunir au domaine du roi 21 seigneuries non exploitées, dont la majorité avaient été accordées, au cours de la décennie précédente, sous la recommandation de Hocquart et de Beauharnois. À l’exception de Taschereau, les protégés de l’intendant n’avaient pas reculé les frontières de la partie colonisée du pays. Le fait que lui-même ne se préoccupa guère de l’immigration et que dans les années 1730 une forte proportion de la population en rapide croissance, dès qu’elle atteignait l’âge voulu, succombait à l’attrait des villes et de leurs industries explique qu’il y avait peu de nouveaux colons pour accepter des terres. L’intérêt trop exclusif de l’intendant pour l’industrie avait renforcé, dans le domaine des établissements agricoles, cette tendance centripète qui faisait que la plus grande partie des céréales était cultivée dans un rayon de 30 milles des deux principales villes de la colonie. Et la complaisance relative qu’il mit à promouvoir l’activité des marchands urbains, sans donner suffisamment d’attention aux réformes nécessaires du côté des campagnes, explique que, dans le temps même où les échanges commerciaux et la production du blé augmentaient, il n’y eut point d’amélioration proportionnelle de la quantité de terres nouvelles mises en culture ni des méthodes de l’exploitation agricole. Tout cela rendit la colonie plus vulnérable aux mauvaises récoltes. En 1742, toutes les exportations de grain étaient suspendues, et Hocquart se vit dans l’obligation de fixer le prix du blé de façon à décourager l’accaparement. Les chenilles ayant détruit les récoltes en 1743, il fit appel à la France pour qu’on expédiât d’urgence de la farine. Au cours de l’hiver, des gardes armés distribuèrent des rations aux citoyens affamés de Québec, dont le nombre était augmenté par l’affluence, dans la capitale, des habitants mourant de faim qui espéraient y trouver à manger. Il y avait loin des brillantes perspectives de la fin des années 1730 à maintenant, où Hocquart devait lutter pour sauver la colonie.

La guerre entre la France et la Grande-Bretagne, de 1744 à 1748, emporta les derniers espoirs que pouvait encore entretenir Hocquart de raviver l’initiative privée dans le secteur combiné de l’agriculture et de l’industrie. Le blocus maritime britannique s’avéra si efficace au cours des deux premières années de la guerre que le commerce transatlantique de la Nouvelle-France, à toutes fins utiles, cessa. D’août 1744 à novembre 1746, seulement cinq navires de France jetèrent l’ancre à Québec. Selon Hocquart, en 1745 des marchandises sèches d’une valeur de 98 774# seulement atteignirent le Canada, venant de France ; la valeur totale des marchandises de toutes provenances n’atteignait que 331 782#. Les prix montèrent bien au-dessus du niveau qui eût permis la mise en marche d’une activité industrielle rentable, et les marchandises de traite de toutes sortes étaient rares. « Nous manquons totalement d’Ecarlatines, de Marchandises seches, tant pour les besoins des habitants que pour les sauvages », rapportèrent en 1745 Hocquart et Beauharnois, et, avant qu’un convoi de marchandises fraîchement arrivées atteignît les postes de l’Ouest, en 1747, la traite des fourrures connut une chute brutale. Entre-temps, les corsaires britanniques ravageaient l’industrie de la pêche, et les expropriations militaires et la chute de Louisbourg aux mains des forces anglo-américaines commandées par William Pepperrell* et Peter Warren* frappèrent les exportations de produits agricoles, qui commençaient tout juste à reprendre après la série des mauvaises récoltes. Après la perte de Louisbourg, Hocquart écrivit : « le Commerce de Vivres, et des autres denrées du Pays, est Totalement Tombé ». À partir de ce moment, les marchands canadiens, déjà ébranlés par les tarifs élevés des assurances et du transport, dus à la guerre, gardèrent leurs navires au port. Ceux d’entre eux qui s’en tirèrent le mieux abandonnèrent le commerce extérieur pour approvisionner le gouvernement en fournitures de guerre. Plutôt que commerçants bourgeois, ils devinrent entrepreneurs au service de l’État.

La guerre s’avéra également désastreuse pour l’administration financière de Hocquart. Au début des années 1740, les dépenses relatives au Canada avaient augmenté d’une façon dramatique, par suite des coûts d’exploitation élevés des industries royales, d’une part, et des difficultés économiques de cette période, qui avaient nécessité des déboursés extraordinaires, d’autre part. Les dépenses, dont la moyenne annuelle se chiffra à 519 180# de 1738 à 1741, atteignirent 859 052# en 1743. Le déficit des revenus par rapport aux dépenses, en 1743 encore, égala 172 926#. Mais ces statistiques pâlissent devant les dépenses des années de guerre. Les coûts élevés de l’équipement des nombreux partis de guerre commandés par des hommes comme François-Pierre de Rigaud de Vaudreuil et Jacques Legardeur* de Saint-Pierre, en Acadie et sur la frontière de la colonie de New York, et les sommes renversantes consacrées aux présents destinés aux Autochtones alliés et à leur équipement, sans compter les frais engagés pour faire vivre, à un moment donné, jusqu’à 4 000 de leurs dépendants, portèrent la moyenne des dépenses annuelles, de 1744 à 1748, à 2 056 869#. Bien que les opinions diffèrent à ce sujet, on peut évaluer le déficit, pour les années de guerre, à environ 2 500 000#.

Quand, en désespoir de cause, le trésorier Taschereau recourut à l’expédient d’émettre des millions de livres en lettres de change tirées sur les trésoriers généraux de Paris, en guise de paiement pour la monnaie de cartes et autres effets négociables secondaires qu’on lui apporta en 1746, Maurepas, consterné, hors de lui, écrivit à Hocquart, en 1747 : « Les efforts extraordinaires que l’on a esté obligé de faire pour acquitter ces traittes ont si fort dérangé le Service de la Marine qu’il a fallu en suspendre les opérations les plus essentielles [...] si les autres Colonies eussent occasionné par proportion la moytié des dépenses qui ont esté faites en Canada depuis la guerre, il ne seroit pas resté de quoy armer un seul vaisseau. » Il avertit l’intendant que sa réputation au sein de la Marine tenait à sa capacité de réduire substantiellement les dépenses. Mais, submergé par tout ce que l’on exigeait de son ingéniosité en ces temps de guerre et découragé par ses propres dettes, qui avaient atteint 24 000#, du fait que ses approvisionnements personnels n’avaient pas atteint Québec, Hocquart n’avait aucune solution à offrir. « Vous me recommendez l’oëconomie et de diminuer les Depenses, avait-il écrit dès 1745, j’en ay toujours fait ma principale Etude et si les choses se passent autrement, c’est aux circonstances de la guerre aux quelles il faut l’attribuer. » Il soutint alors et répéta souvent par la suite que le gouverneur était le seul responsable des dépenses militaires et que « l’oeconomie n’Est point la vertu dominante du militaire ».

Ce commentaire mettait encore en relief un autre aspect de l’intendance de Hocquart qui s’était détérioré depuis les années 1730. Beauharnois et lui avaient entretenu d’amicales relations presque tout au long de cette décennie, mais dans la mesure où les propositions d’ordre économique de Hocquart, trouvant une oreille favorable au ministère, avaient pour effet d’accroître considérablement ses possibilités de distribuer des faveurs dans le domaine financier, Beauharnois, frustré, devint jaloux. Les possibilités de favoritisme du gouverneur n’avaient pas augmenté pendant la longue période de paix, le personnel militaire demeurant relativement stable et le ministre s’opposant aux initiatives nouvelles du côté de l’Ouest. Ainsi, et malgré l’absence de tout changement constitutionnel de quelque importance, la position de Beauharnois s’était affaiblie par rapport à celle de Hocquart. En temps de paix, les finances gouvernementales étaient un puissant levier de pouvoir, et comme Beauharnois devait admettre en 1739, « je ne scais point où en est Mr. Hocquart pour les fonds ny l’usage qu’il en fait ». Les intrusions de Hocquart dans les domaines de la juridiction de Beauharnois, en particulier en ce qui touchait au rôle des commandants des postes de l’Ouest relatif à la traite des fourrures, aggravèrent cette situation. En 1740, Beauharnois critiquait Hocquart dans de nombreux domaines, pour son favoritisme à l’endroit de la compagnie du Saint-Maurice, par exemple, malgré les folles dépenses de cette dernière, et pour sa façon de diriger le chantier maritime de l’État. Il se peut aussi que le gouverneur ait été à l’origine des rumeurs d’irrégularités dans l’administration financière de Hocquart, qui commencèrent à courir en 1739 [V. Jean de Laporte* de Lalanne] et refirent surface régulièrement par la suite. Ils travaillèrent de concert pendant la guerre, ce qui n’empêcha pas Hocquart de laisser entendre à Maurepas que Beauharnois et ses officiers supérieurs étaient trop vieux pour soutenir une politique militaire agressive, à la mode canadienne. Il est bien possible qu’il ait contribué par là au rappel en France du gouverneur, en 1746.

Hocquart fut lui-même rappelé en 1748. Bien qu’il eût demandé une nouvelle affectation depuis plus d’un an, il semble probable que Maurepas avait décidé de le remplacer par François Bigot, commissaire ordonnateur à Louisbourg, peu après le début de la guerre. De nombreux facteurs avaient retardé la nomination de Bigot, qui n’arriva à Québec qu’en 1748. Hocquart, de retour à Paris en septembre de cette même année, fut, le 1er avril 1749, nommé intendant à Brest. Pendant son mandat de 15 ans, il eut de nombreux rapports avec des gens faisant la navette entre la France et Québec, et il conserva des intérêts dans les pêcheries du poste de Saint-Modet sur la côte du Labrador (échangé par la suite pour Gros Mécatina) et garda une seigneurie sur le lac Champlain qu’il vendit au début des années 1760 à Michel Chartier de Lotbinière. Pendant la guerre de Sept Ans, il arma plusieurs flottes à destination du Canada et aida des Acadiens à s’établir en France. Après qu’il eut pris sa retraite, en 1764, pour accepter une sinécure, à titre d’intendant des classes, il vécut frugalement à Paris de ses pensions et de son salaire de 12 000#. À sa mort, il était décidément pauvre. Il croyait laisser 13 500# – une partie devant aller à ses domestiques et aux pauvres de différentes paroisses où il avait vécu, le reste devant être utilisé à sa convenance par le ministre de la Marine – mais ses disponibilités ne s’élevaient qu’à 10 554#.

De toute évidence, d’après les rapports qu’il écrivit vers la fin de sa vie, Hocquart considérait son intendance au Canada comme un échec. Il avait exprimé la même opinion, à la fin de son mandat, en écrivant : « j’aye sacrifié avec Joye au service du Roy et ma jeunesse et les Espérances que je pouvois avoir d’un Etablissement avantageux [...] Mon administration a esté plus pénible qu’aucunes de celles qui l’ont précédée et peut-estre plusieurs Ensemble. » Le jugement de l’histoire, toutefois, est plus nuancé. Pendant les 19 ans du gouvernement de Hocquart, la Nouvelle-France vécut l’âge d’or de sa prospérité commerciale. Le progrès économique se diversifia sous sa direction plus qu’à tout autre moment, et les mesures qu’il mit en œuvre permirent de stabiliser la structure sociale interne de la colonie. Compte tenu de la période de paix des années 1730, il était inévitable que l’on fit quelque progrès en ces domaines. Mais c’est Hocquart qui suivit délibérément une ligne de conduite économique qui mettait l’accent sur l’initiative privée des marchands canadiens dans les secteurs autres que la traite des fourrures. C’est Hocquart qui, grâce au contrôle qu’il exerça sur les finances de l’État, rendit possibles la majorité des entreprises. Et c’est Hocquart qui travailla infatigablement à l’amélioration des conditions matérielles dont dépendait leur réussite. Au cours de toute cette opération, s’il n’instaura pas un régime de stricte économie, il mit du moins de l’ordre dans les finances canadiennes, et, pendant plus d’une décennie, de l’harmonie dans la politique canadienne. En revanche, il plaça une confiance trop aveugle dans la bonne volonté et la compétence, comme entrepreneurs, de ses protégés canadiens, sous-estimant les graves lacunes de l’économie pionnière du Canada – en particulier en ce qui avait trait au manque d’une main-d’œuvre compétente, à l’absence d’un marché local fort pour l’écoulement des produits manufacturiers et aux coûts de transport qui rendaient les produits canadiens non compétitifs sur les marchés d’outre-mer – et, en conséquence, il fit l’erreur d’orienter le développement économique vers la grande industrie plutôt que vers l’agriculture. En agissant ainsi, il rendit la colonie plus vulnérable aux crises agricoles périodiques, trait commun de l’Ancien Régime. S’il ne fut pas responsable des revers dévastateurs des années de guerre, il reste vrai, néanmoins, que son départ, à la fin de la guerre, marqua la disparition permanente de ces objectifs mercantilistes qui avaient été le leitmotiv de ses instructions, à l’origine de son mandat. Peut-être Roland-Michel Barrin* de La Galissonière, gouverneur intérimaire de la Nouvelle-France de 1748 à 1750, écrivit-il la meilleure épitaphe décrivant l’intendance de Hocquart, dans son remarquable mémoire de 1750 sur le Canada : « On se bornera icy à regarder le Canada comme une frontière infructueuse. »

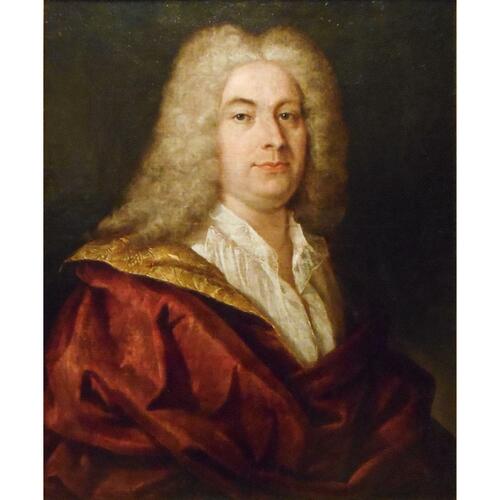

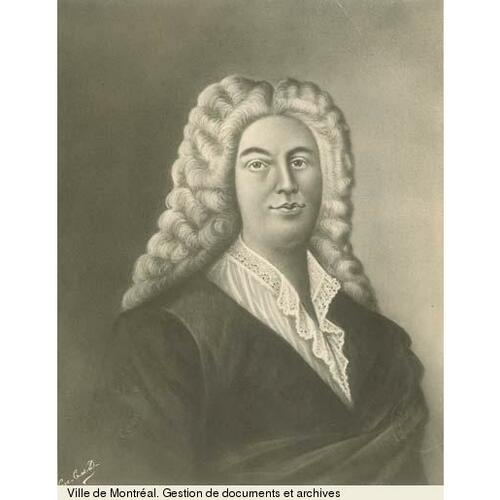

Un portrait de Gilles Hocquart a été reproduit dans P.-G. Roy, la Ville de Québec sous le Régime français (2 vol., Québec, 1930), II : 112, et dans Régis Roy, « les Intendants de la Nouvelle-France », infra, 101. Les dépêches de Hocquart, écrites après son retour en France, se trouvent aux Archives maritimes, Port de Brest, 1E, 505–512.

AD, Paris, D26, no 277 ; Yvelines (Versailles), F, Fonds Montfermeil.— AN, E1, 1 084–1 089 ; F7, 4 744 ; F12, 76–95 ; F15, 3 492 ; T, 77–78 ; 123 ; 1 100 ; Col., B, 27–89 ; 92 ; 97–98 ; 102 ; C11A, 49–92 ; 94 ; 110–121 ; C11B, 11 ; 19–27 ; C11E, 13 ; 16 ; C11G, 9–11 ; D2C, 2–4, 18 ; 47/2 ; 48 ; 58 ; 60–61 ; 222 ; D2D, 1 ; E, 43 (dossier Boucault) ; 68 (dossier Chalet) ; F1A, 25–36 ; F2B, 4 ; 6–7 ; F2C, 6 ; F3, 11–15 ; 50 ; Marine, B1, 63–98 ; B2, 62–191 ; 279 ; 286 ; 337–379 ; 453 ; C1, 153–154 ; C7, 20 (dossier Beauharnois de la Boëche) ; 23 (dossier Michel Bégon) ; 143 (dossier Gilles Hocquart) ; 246 (dossier Charles François Pichot de Querdisien Trémais) ; Section Outre-mer, G1, 460–461 ; Minutier central, XC.— ANQ-Q, Greffe de Claude Barolet, 1737–1739 ; Greffe de Nicolas Boisseau, 1733–1744 ; Greffe de Gilbert Boucault de Godefus, 1740–1749 ; Greffe de J.-É. Dubreuil, 1714–1739 ; Greffe d’Henri Hiché, 1728–1735 ; Greffe de Jean de Latour, 1737–1741 ; Greffe de J.-C. Louet, 1723–1735 ; Greffe de J.-N. Pinguet de Vaucour, 1735–1743 ; NF 2, 9–18 ; NF 4 ; NF 6, 3 ; NF 7, 3–9 ; NF 8.— APC, MG 8, A1, 7–9 ; MG 18, B12 ; G9 ; H13 ; H40 ; MG 23, A1, 1, 3–5.— Archives du ministère des Affaires étrangères (Paris), Corr. politique, Angleterre, 498–499 ; États-Unis, 23 ; Mémoires et doc., Amérique, 2 ; 3 ; 5/3 ; 7/2 ; 10 ; 24 (copies aux APC).— Archives maritimes, Port de Rochefort (France), 1E, 101–113, 350–360 ; G, 261.— ASQ, Fonds Viger-Verreau, Carton 10 ; 17.— BN, mss, Coll. Clairambault, 866 ; Fr., Carrés d’Hozier, 341, no 30 570 ; Coll. Chérin, 106, no 2 203 ; Dossiers bleus, 358, no 9 293 ; Nouveau d’Hozier, 188, no 4 131 ; Pièces originales, 1 525, nos 28 009, 34 774 ; NAF, Coll. Margry, 9 218, 9 275, 9 281, 9 331 ; mss isolés, 11 332, 20 534, 22 313.— PRO, CO 5/133.— Mercure de France (Paris), juin 1739, avril 1750, déc. 1755, juin 1760, janv. 1761, juin 1772.— Martin de Malros, Généalogie de la famille Hocquart (Auxerre, France, 1958).— P.-G. Roy, Inv. ord. int.— Claude Aboucaya, Les intendants de la Marine sous l’Ancien Régime [...] ([Aix, France], 1958).— François Bluche, Les magistrats du parlement de Paris au XVIIe siècle, 1715–1771 (Paris, 1960).— Albert Deschard, Notice sur l’organisation du corps du commissariat de la Marine française depuis l’origine jusqu’à nos jours [...] (Paris, 1879).— J.-C. Dubé, Claude-Thomas Dupuy, intendant de la Nouvelle-France, 1678–1738 (Montréal et Paris, [1969]).— Maurice Filion, La pensée et l’action coloniales de Maurepas vis-à-vis du Canada, 1723–1749 : l’âge d’or de la colonie ([Montréal], 1972).— Guy Frégault, La civilisation de la Nouvelle-France, 1713–1744 (2e éd., Ottawa, 1969) ; Le XVIIIe siècle canadien : études (Montréal, 1968 ; réimpr., 1970).— D. J. Horton, Gilles Hocquart : intendant of New France, 1729–1748 (thèse de ph.d., McGill University, Montréal, 1975).— Cameron Nish, François-Étienne Cugnet, 1719–1751 : entrepreneur et entreprises en Nouvelle-France (Montréal, 1975).— A. McC. Wilson, French foreign policy during the administration of Cardinal Fleury, 1726–1743 [...] (Cambridge, Mass., et Londres, 1936).— J.-C. Dubé, Origine sociale des intendants de la Nouvelle-France, HS, no 2 (nov. 1968) : 18–33.— P.-G. Roy, Les commissaires ordinaires de la Marine en la Nouvelle-France, BRH, XXIV (1918) : 51–54.— Régis Roy, Les intendants de la Nouvelle-France, SRC Mémoires, 2e sér., IX (1903), sect. i : 101–103.

Bibliographie de la version modifiée :

Arch. départementales, Côtes d’Armor (Saint-Brieuc, France), « Reg. paroissiaux et d’état civil », Saint-Brieuc, paroisse Saint-Michel, 25 août 1750 : sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/EC/ecx/connexion.aspx (consulté le 15 janv. 2022).— Arch. départementales, Orne (Alençon, France), « État civil », Mortagne-au-Perche, paroisse Sainte-Croix, 28 juill. 1695 : gaia.orne.fr (consulté le 28 janv. 2022).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Donald J. Horton, « HOCQUART (Hocart), GILLES (baptisé Gilles Hocquard) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/hocquart_gilles_4F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/hocquart_gilles_4F.html |

| Auteur de l'article: | Donald J. Horton |

| Titre de l'article: | HOCQUART (Hocart), GILLES (baptisé Gilles Hocquard) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1980 |

| Année de la révision: | 2022 |

| Date de consultation: | 2 avr. 2025 |