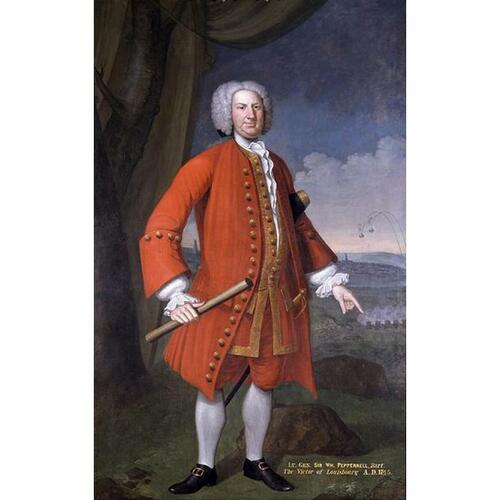

Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

PEPPERRELL, sir WILLIAM, marchand, armateur, officier des troupes coloniales, né le 27 juin 1696 (ancien style) à Kittery Point, Massachusetts (aujourd’hui dans le Maine), fils de William Pepperrell* et de Margery Bray ; épousa en 1723, Mary Hirst, fille d’un riche commerçant de Boston et petite-fille du juge Samuel Sewall, chroniqueur ; ils eurent quatre enfants dont deux moururent en bas âge ; décédé le 6 juillet 1759 à Kittery Point.

William Pepperrell, encore très jeune, entra dans le bureau de comptabilité de son père et, dès 1713, par suite de la mort de son frère aîné, il fut obligé d’assumer une bonne part du fardeau de l’entreprise familiale. Vers 1730, l’entière direction de la firme « Messrs. William Pepperrell » reposait sur ses épaules. À cette époque, la maison possédait 30 ou 35 vaisseaux et détenait des intérêts minoritaires dans un certain nombre d’autres. Ces navires étaient de dimensions variées : il y avait des petits sloops, un brigantin de 110 tonneaux et un navire de 180 tonneaux, l’Eagle. La plupart des vaisseaux des Pepperrell faisaient la navette entre Kittery Point et différents ports ; se déployant à la façon d’un éventail chinois, ils rayonnaient vers le nord-est à destination de Terre-Neuve, vers le sud en Virginie et au Maryland de même qu’aux îles sucrières, habituellement Antigua et la Barbade, puis sur l’Atlantique jusqu’à Lisbonne, Cadix, les îles Canaries, Madère et l’Angleterre. Il n’en était pas de même pour les articles qui faisaient l’objet de commerce chez les Pepperrell ; ces marchandises étaient acheminées suivant un réseau compliqué de routes qui se croisaient et s’entrecroisaient, et dont le tracé aurait formé une infinité de dessins géométriques.

Deux produits naturels en grande et constante demande, le bois et le poisson, constituaient la base du commerce des Pepperrell. L’île de Terre-Neuve, où ils faisaient affaire avec William Keen et d’autres, était le marché tout désigné pour le madrier et la planche de pin, les douves et les cerceaux de chêne, pour le rhum, la mélasse et le sucre achetés aux Antilles, pour le tabac, les approvisionnements de navires, le bétail et les vivres venus de la Caroline du Nord et de la baie de Chesapeake. Au retour de Terre-Neuve les cargaisons se composaient de marchandises anglaises : textiles, coutellerie, ferronnerie, vêtements et chaussures, articles de luxe comme la soie, le vin et l’eau-de-vie – ce qui suggère l’existence d’un commerce illégal entre Terre-Neuve et le continent – et, finalement, des fournitures pour la marine marchande de la Nouvelle-Angleterre. Outre les produits de consommation, on prenait au retour, entre autres, des devises, des lettres de change et des passagers ; tout cela représentait une rubrique importante dans les livres de la compagnie. Les passagers n’étaient pas tous des émigrants qui désertaient les établissements de pêche de Terre-Neuve ; bon nombre étaient des patrons et des membres d’équipage de vaisseaux provenant de la Nouvelle-Angleterre et vendus dans l’île. Le même genre de cargaisons de bois qu’on expédiait à Terre-Neuve avec en plus du poisson (morue, maquereau et aiglefin) constituaient les chargements à destination des Antilles, de l’Espagne et du Portugal. Pendant un certain nombre d’années, William Pepperrell posséda des intérêts dans des bateaux qui pêchaient au large de Canseau (Canso, N.-É.) et de Port-Toulouse (St Peters), situé sur l’île Royale. Plus tard la firme acheta ses cargaisons de poisson plus près de chez elle, à Marblehead et à Newburyport, Massachusetts. C’était chose courante pour les Pepperrell que d’orienter leur commerce dans un sens ou dans l’autre au gré des circonstances. S’il est des caractéristiques générales qu’on peut appliquer à l’activité commerciale de William c’est bien la diversité et la souplesse, rendues possibles grâce aux intérêts majoritaires qu’il détenait dans un grand nombre de vaisseaux.

Une grande part des surplus de capitaux que réalisaient les Pepperrell par leurs transactions commerciales étaient placés en Angleterre où ils étaient laissés en dépôt chez leurs banquiers londoniens. Les surplus de profits accumulés en Nouvelle-Angleterre étaient investis en prêts et en valeurs immobilières. Les Pepperrell se firent les banquiers de la région. William hérita de son père une grande partie des terrains avoisinant le port de Kittery Point et des propriétés importantes à York et Saco. Plus tard il acquit la grande majorité des terrains où sont bâtis aujourd’hui Saco et Scarborough, Maine ; à un moment donné, ses propriétés foncières, quoique loin d’être les plus vastes en Nouvelle-Angleterre, s’échelonnaient le long de la côte de Kittery jusqu’à l’endroit où est aujourd’hui Portland.

À Kittery, comme ailleurs sur la côte de la Nouvelle-Angleterre, le commerce maritime était une source de richesse, mais posséder des biens fonciers constituait un symbole de distinction et de prestige qui, en retour, engendrait des responsabilités se traduisant par des charges publiques et des commandements militaires. À Kittery, la famille Pepperrell était l’une des neuf familles qui formaient la « meilleure classe » et parmi lesquelles les charges municipales et provinciales étaient distribuées et se transmettaient de père en fils. Il était donc naturel que William Pepperrell, en 1720, à 24 ans, fût choisi pour représenter Kittery à l’assemblée provinciale. Puis, en 1724 et en 1726, il fut de nouveau désigné pour représenter la ville à Boston. En 1727, le gouverneur, William Dummer, le nomma au Conseil du Massachusetts ; il avait 31 ans. C’est une bonne note en faveur de Pepperrell, de sa prudence et de son tact, qu’il ait réussi à conserver sa place au conseil sous cinq gouverneurs différents et ce en dépit des agitations politiques qui marquèrent les 32 années qui suivirent. Au cours de cette période, il occupa la présidence du conseil pendant 18 ans et ne tarda pas à s’y établir une réputation d’expert en questions militaires et indiennes. Il participa pendant près de 30 ans à toutes les conférences de paix avec les Indiens de l’est. Lorsque les Indiens eurent à se plaindre des prix que leur demandaient les officiers en charge du commerce dans les forts ou lorsque les colons accusèrent les Indiens de déprédations, Pepperrell fit généralement partie des comités chargés des enquêtes.

En 1725, on nomma Pepperrell juge de la cour du comté d’York et, cinq ans, plus tard il fut élevé à la dignité de juge en chef. À l’instar de ses autres collègues de la magistrature, il n’avait aucune formation juridique, mais pour l’époque, sa compétence était exceptionnelle. Son expérience des affaires lui permettait de juger plusieurs des causes en instance ; son équité et son intégrité personnelle étaient au-dessus de tout soupçon, son rang social et le statut dont il jouissait inspiraient le respect et la déférence et donnaient plus de poids à ses décisions judiciaires. La plupart des causes avaient trait à des affaires assez simples mais une banale action en violation de propriété fut introduite devant Pepperrell en 1734 et finit par devenir l’une des plus célèbres batailles juridiques de l’ère coloniale, la cause Frost contre Leighton, un jalon de la résistance à l’autorité du roi sur les terres boisées de la colonie.

Au cours des années 20, William Pepperrell succéda à son père au poste de colonel du régiment de milice du comté d’York et commandant de toute la région qui s’étendait de la rivière Piscataqua à la frontière canadienne. Jusqu’au printemps de 1744, les frontières furent officiellement en paix et les obligations de Pepperrell n’eurent rien de trop astreignant malgré quelques alertes et incidents qui gardaient sans cesse les avant-postes de l’est sur le qui-vive. Lorsque éclata la guerre entre l’Angleterre et l’Espagne, en 1739, Pepperrell convoqua tous les officiers de milice à une assemblée à Falmouth (aujourd’hui Portland, Maine) afin de discuter avec eux des questions d’organisation, de discipline et d’équipement. On combla les postes vacants dans l’armée, on augmenta le nombre de compagnies du régiment et on forma un nouveau régiment avec les miliciens de Falmouth et de l’est de Falmouth. L’assemblée du Massachusetts approuva un rapport du conseil rédigé par Pepperrell et vota des crédits pour renforcer les défenses portuaires de Boston, de Salem, de Marblehead et des autres villes côtières. À l’automne de 1743, la situation se faisant plus menaçante, le gouverneur, William Shirley, transmit à Pepperrell la nouvelle en provenance d’Angleterre qu’une rupture avec la France était imminente. Il lui ordonna « sur-le-champ » d’avertir les établissements frontaliers vulnérables et de les prémunir contre les dangers d’une attaque soudaine. Sept mois plus tard, soit le 12 mai 1744, au moment où entrait dans le port de Boston un navire marchand en provenance de Glasgow, porteur de la nouvelle longtemps attendue que la France avait déclaré la guerre, une flottille française commandée par François Du Pont* Duvivier quitta Louisbourg, île Royale (île du Cap-Breton) pour aller attaquer l’établissement anglais de Canseau qui tomba rapidement devant la supériorité des forces françaises. En août, les Français et leurs alliés indiens attaquèrent, sans succès cette fois, l’important avant-poste défensif anglais d’Annapolis Royal en Nouvelle-Écosse. Avant que ne s’achève l’année, Shirley, le gouverneur, était de plus en plus convaincu que la protection d’Annapolis Royal, et, à vrai dire, la sécurité de la Nouvelle-Angleterre tout entière exigeaient la prise de la forteresse française de Louisbourg.

Dans le passé, lorsque à quelques occasions, la guerre s’était faite menaçante, un certain nombre de coloniaux et quelques Anglais – parmi eux William Pepperrell et le commodore Peter Warren – avaient préconisé une attaque contre Louisbourg, mais tous les partisans de ce projet envisageaient plutôt une expédition venant d’Angleterre, les colonies y assumant un rôle secondaire. Aujourd’hui Shirley proposait audacieusement d’en faire une entreprise coloniale, financée, dirigée et exécutée par les seules colonies avec, peut-être, l’appui de quelques unités de la marine anglaise stationnées en Amérique. Au début, le projet d’une expédition coloniale ne souleva pas plus l’enthousiasme de la General Court du Massachusetts que l’idée d’une expédition anglaise n’en avait suscité en Angleterre, mais grâce à l’influence et aux efforts de Pepperrell et de quelques autres partisans convaincus, tels que William Vaughan et John Bradstreet*, la General Court approuva finalement le recrutement de 3 000 volontaires et consentit à fournir tout ce que pouvait exiger l’expédition. À titre de président du comité mixte de l’assemblée et du conseil qui rédigea la résolution autorisant l’expédition, Pepperrell contribua à influencer la décision de la General Court.

Il était logique qu’on le choisît pour commander les forces armées. La tâche de lever une armée, de maintenir ses effectifs, de lui imposer des normes de discipline respectables, de garder de bons rapports avec la marine royale, exigeait du commandant les qualités personnelles qu’on se plaisait à reconnaître à William Pepperrell. Celui-ci repoussa d’abord la proposition que lui fit Shirley de prendre le commandement de l’expédition ; un ou deux jours plus tard il revint sur sa décision et accepta le poste. À cause de sa longue carrière de colonel de milice, il était bien au fait des questions d’administration militaire et de commandement mais sa position eut été beaucoup plus embarrassante (surtout celle de ses majors de bataillons) s’il était devenu nécessaire de faire exécuter aux troupes les manœuvres compliquées de déploiement en ordre de bataille telles qu’on les exécutait au xviiie siècle. Toutefois, on ne comptait pas rencontrer les Français sur un champ de bataille ; il s’agissait plutôt d’investir une forteresse. Le plan d’attaque que Pepperrell apporta avec lui à Louisbourg avait été dressé par Shirley, peut-être avec l’aide de Philip Durell et de John Henry Bastide. Ce plan prévoyait une attaque surprise de la forteresse mais Pepperrell était autorisé à agir à sa discrétion advenant quelque circonstance imprévue.

Le 24 mars 1744/1745, les forces expéditionnaires du Massachusetts s’embarquèrent à Boston et mirent la voile sur Canseau qu’ils atteignirent le 4 avril. Des contingents moins considérables venant du New-Hampshire et du Connecticut les y rejoignirent de même qu’une escadre des Antilles sous les ordres du commodore Peter Warren. On a estimé que le chiffre total des habitants de la Nouvelle-Angleterre qui firent face aux forces françaises à Louisbourg s’élevait à environ 4 300 ; mais il est probable qu’à aucun moment les effectifs réels n’excédèrent la moitié de ce chiffre. Après un arrêt de quelque trois semaines à Canseau, les troupes de la Nouvelle-Angleterre arrivèrent au large de Louisbourg aux premières heures du 30 avril. La chance aidant, mais aussi le temps favorable et l’habileté des canotiers, près de 2 000 hommes réussirent à atteindre le rivage au fond de la baie de Gabarus en moins de huit ou dix heures. Ils ne rencontrèrent aucune opposition jusqu’à ce que les premières troupes aient touché terre ; c’est alors qu’un petit détachement français sous le commandement de Pierre Morpain fit une sortie infructueuse. À ce moment, Pepperrell avait déjà mis de côté la stratégie originale et avait adopté à la place les tactiques d’un siège en règle, avec ses procédés très bien mis au point qui consistaient à faire avancer les canons et les hommes jusqu’aux murs dans une série de tranchées parallèles reliées par des couloirs de communication en zigzag. Les troupes de la Nouvelle-Angleterre, toutefois, stupéfièrent les Français : d’abord elles traînèrent l’artillerie lourde à travers un marais considéré comme impraticable puis, à la faveur de la nuit et du brouillard, elles mirent les canons en position plutôt que de creuser d’abord des tranchées pour protéger leur avance. Le matin du deuxième jour après le débarquement, un petit détachement, commandé par William Vaughan, découvrit que la Grande Batterie (batterie Royale), une des clefs de la défense, avait été abandonnée. Vaughan l’occupa et bientôt les canons de la batterie se retournèrent et commencèrent à tirer sur la ville.

L’armée de la Nouvelle-Angleterre avait bien sa part de grognards et de mécontents chroniques mais durant presque tout le siège, les hommes en acceptèrent les rigueurs et firent face aux dangers avec bravoure et bonne volonté. Le pillage de la campagne autour de Louisbourg posait un ennuyeux problème pour les commandants de l’armée de la Nouvelle-Angleterre, particulièrement dans les premiers jours. Plusieurs attaques infructueuses et coûteuses contre la batterie de l’Îlot qui commandait l’entrée du port [V. Waldo] enèrent les opérations au point mort ; le siège entra dans sa quatrième semaine et le moral des assaillants était au plus bas. Mais, à un moment donné, suivant les techniques de siège qui avaient cours au xviiie siècle, les assiégés dans une forteresse savaient s’il leur fallait capituler. Lorsque les forces de la Nouvelle-Angleterre installèrent une batterie sur la pointe où était située la tour de la Lanterne dominant la batterie de l’Îlot, la position française devint intenable. Le port était ouvert et la flotte de Warren n’avait plus qu’à y pénétrer ; le 15 juin le gouverneur par intérim, Louis Du Pont* Duchambon, décida de demander les conditions d’une reddition. Les négociations prirent fin l’après-midi du 17 juin et Louisbourg se rendit après un siège de sept semaines. Les termes de la capitulation [V. Warren] incluaient la permission pour les officiers et les habitants de la ville de continuer à habiter leurs maisons et de jouir du libre exercice de leur religion jusqu’à ce qu’ils puissent s’embarquer pour la France, et ils reçurent l’assurance que leurs biens personnels ne seraient pas touchés.

Lorsqu’on apprit que la forteresse française était tombée, les cloches des églises de Boston furent mises en branle ; la nouvelle suscita des applaudissements à Londres et apporta à Pepperrell l’honneur et la célébrité. Pour le récompenser, George II décerna à Pepperrell le grade de colonel, avec le commandement d’un régiment de l’armée régulière, le 66e régiment d’infanterie, et lui conféra le titre de baronet. Néanmoins, pour les hommes de troupe, la chute de Louisbourg n’avait rien de bien réjouissant. Contrariées parce qu’on leur refusait la mise à sac, d’autant plus que la marine s’était assurée de plusieurs riches captures, et découragées à l’idée de devoir demeurer en garnison, une partie des troupes menacèrent de déposer les armes. De plus, les rapports entre l’armée et la marine s’étaient détériorés. Des différends mineurs avaient surgi entre Pepperrell et Warren au cours du siège et au moment de la capitulation, et ils furent amplifiés par les rumeurs circulant dans le camp qui allèrent même jusqu’à prêter à Warren l’intention de s’attribuer le principal mérite de la victoire ; à Boston on les exagéra encore davantage. Les troupes ne se calmèrent qu’à la promesse d’une importante augmentation de solde et lorsque les renforts commencèrent à arriver. Sir William Pepperrell – c’était maintenant son nouveau titre – demeura à Louisbourg jusque vers la fin de mai 1746. Conjointement avec Warren, il administra les affaires de la ville et de la garnison et consacra beaucoup de temps aux affaires de son régiment. La maladie qui décima les troupes fut le problème le plus grave qui se présenta au cours de l’hiver et du printemps. On estime que le nombre des victimes fut de 1 200 à 2 000.

À son retour en Nouvelle-Angleterre, sir William reprit son siège au conseil et se disposa à vivre à Kittery la vie d’un gentilhomme campagnard. Lorsque le gouvernement provincial en appela au Conseil privé pour obtenir le remboursement du coût de l’expédition, Pepperrell et Warren furent appelés pour examiner et vérifier tous les comptes. À l’automne de 1749, sir William se rendit en Angleterre où pendant un an il fut une sorte de célébrité. Son ancien compagnon d’armes, Peter Warren, le reçut avec cordialité, la ville de Londres lui fit présent d’un élégant service en argent, et il fit son entrée à la cour. Mais à cette période le traité d’Aix-la-Chapelle (1748) avait déjà annulé sa grande réussite en retournant Louisbourg aux Français. Les coloniaux, y compris Pepperrell, en ressentirent une vive amertume.

Son régiment ayant été licencié, Pepperrell retourna en Nouvelle-Angleterre en octobre 1750 et se retira dans son manoir qui donnait sur le port de Kittery. Il ne comptait pas reprendre sa carrière commerciale mais son fils Andrew, qui gérait l’entreprise depuis quelques années, étant décédé en 1751, sir William se vit obligé de reprendre la barre. En 1754, un incident qui se produisit sur le versant ouest des monts Alleghany [V. Joseph Coulon de Villiers] marqua le début de la guerre de Sept Ans en Amérique, et le régiment de Pepperrell fut reconstitué et inscrit sur la liste de l’armée comme le 51e ; pour Pepperrell cependant la guerre fut banale. Malgré la mauvaise santé dont il était affligé, il espérait mener son régiment contre les Français au fort Niagara (près de Youngstown, N.Y.) mais sa promotion au grade de major-général, en juin 1755, signifiait, selon le général Edward Braddock, commandant des forces anglaises en Amérique du Nord, qu’il ne pouvait « avec quelque décence » aller sur le champ de bataille comme colonel de son régiment.

Pepperrell quitta le quartier général de son régiment à New York et retourna à Boston où il reprit son siège au Conseil du Massachusetts. À la mort du lieutenant-gouverneur, Spencer Phips, au printemps de 1757, sir William occupa la charge de gouverneur intérimaire du Massachusetts jusqu’à l’arrivée du nouveau gouverneur, Thomas Pownall, quatre mois plus tard. Le vieux conquérant de Louisbourg vécut assez longtemps pour voir son exploit répété en 1758 par Jeffery Amherst* et James Wolfe avec 9 000 hommes de troupes régulières anglaises et 40 navires de guerre.

L’année suivante, Pepperrell devint le seul Américain de naissance à recevoir une commission de lieutenant général dans l’armée anglaise. Il s’en fut de peu que l’honneur n’arrivât trop tard car en mai il était gravement malade. Il languit pendant deux mois encore puis, le vendredi 6 juillet 1759, il s’éteignit regretté de tous.

Amherst et Wolfe reçurent les acclamations enthousiastes des coloniaux pour leurs exploits à Louisbourg et à Québec, mais, pour la génération d’Américains d’après 1745, sir William Pepperrell fut la figure militaire dominante des colonies. Sa renommée persista durant 30 ans, jusqu’à ce qu’un célèbre coup de mousquet tiré à Lexington Green engendre toute une nouvelle génération de héros.

Les principales collections des papiers Pepperrell sont conservées à la Harvard College Library, à la New England Historic Genealogical Society, à la Massachusetts Historical Society, et dans les archives privées de Joseph W. P. Frost, Kittery Point, Maine. Comme autres sources valables d’informations, on peut consulter les registres de la ville de Kittery, Maine, Books I-II (1648–1799), les Warren papers et les Louisbourg papers à la Clements Library.

Voir aussi : Correspondence of William Shirley (Lincoln).— Louisbourg Journals (De Forest).— Coll. of the Mass. Hist. Soc., 1re ser., I (1972).— The Pepperrell papers, Coll. of the Mass. Hist. Soc., 6e sér., X (1899).— Province and court records of Maine, IV, V.

R. G. Albion, Forests and sea power ; the timber problem of the Royal Navy, 1652–1862 (« Harvard economic studies », XXIX, Cambridge, Mass., 1926).— Byron Fairchild, Messrs. William Pepperrell : merchants at Piscataqua (Ithaca, N.Y., 1954).— J. W. P. Frost, Sir William Pepperrell, bart., 1696–1759, his Britannic majesty’s obedient servant of Piscataqua (« Newcomen Soc. in North America », New York, 1951).— J. J. Malone, Pine trees and politics ; the naval stores and forest policy in colonial New England, 1691–1775 (Seattle, [1964]).— McLennan, Louisbourg.— Parkman, Half-century of conflict.— Usher Parsons, The life of Sir William Pepperrell, bart. [...] (Boston, 1855 ; 2e éd., Boston, Londres, 1856).— Rawlyk, Yankees at Louisbourg.— W. G. Saltonstall, Ports of Piscataqua ; soundings in the maritime history of the Portsmouth, N.H., customs district [...] (Cambridge, Mass., 1941).— J. A. Schutz, William Shirley : king’s governor of Massachusetts (Chapel Hill, C.N., 1961).— E. S. Stackpole, Old Kittery and her families (Lewiston, Maine, 1903).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Byron Fairchild, « PEPPERRELL, sir WILLIAM », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 25 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/pepperrell_william_3F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/pepperrell_william_3F.html |

| Auteur de l'article: | Byron Fairchild |

| Titre de l'article: | PEPPERRELL, sir WILLIAM |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 1974 |

| Date de consultation: | 25 avr. 2025 |