Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

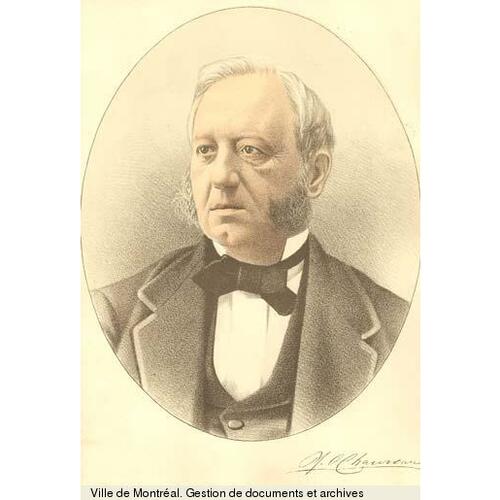

CHAUVEAU, PIERRE-JOSEPH-OLIVIER, avocat, homme de lettres, homme politique, shérif et professeur, né à Charlesbourg, Bas-Canada, le 30 mai 1820, fils de Pierre-Charles Chauveau et de Marie-Louise Roy ; le 22 septembre 1840, il épousa à Québec Marie-Louise-Flore Masse ; décédé au même endroit le 4 avril 1890.

La famille Chauveau est l’une des plus anciennes de Charlesbourg. Là s’était installé au début du xviiie siècle Pierre, originaire du diocèse de Bordeaux, France, et tonnelier de son métier. Le 22 août 1707, il épousait, à Beauport, Marie-Charlotte Lavallée, et ils eurent 12 enfants. Pierre-Joseph-Olivier appartient à la cinquième génération des Chauveau. Il ne connut pas son père, marchand à l’aise de Charlesbourg, car il n’avait que quatre ans quand la mort le lui ravit.

C’est le grand-père maternel, Joseph Roy, riche commerçant de grain habitant à l’angle des rues Sainte-Anne et du Trésor, à Québec, qui assume les responsabilités du père en recueillant chez lui sa fille et son petit-fils. Au dire du biographe Louis-Michel Darveau*, Chauveau connaît dans ce milieu une enfance « excessivement choyée », profitant des soins attentifs de sa mère, de ses deux tantes et de son grand-père. Darveau a vu dans cette serre chaude familiale le germoir d’un trait de caractère de Chauveau : le désir de plaire et le besoin d’être flatté.

Chauveau fréquente l’école élémentaire située près du jardin du fort, sur les plaines d’Abraham, à Québec. À neuf ans, il entre au séminaire de Québec et s’y révèle un élève brillant, doué d’un talent littéraire certain. Chauveau n’a guère parlé de ses années de collège, alors qu’il était condisciple du futur cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau* et de Luc Letellier de Saint-Just. Deux professeurs, les abbés Jean Holmes* et Jérôme Demers*, auraient veillé de près à sa formation.

À 17 ans, après avoir hésité entre le droit et la prêtrise, Chauveau opte finalement pour le droit. Il devient alors stagiaire dans l’étude de ses deux oncles maternels, André-Rémi Hamel*, avocat général du Bas-Canada, et Louis-David Roy*. Il a beaucoup d’affinités avec ce dernier. Âgé de 29 ans, ami de François-Xavier Garneau*, Roy est, au dire même de Chauveau, « l’un des hommes de sa génération qui ont eu le plus d’aptitude et de dévouement pour les sciences et les lettres ». Tous deux ressentent vivement les tragiques événements qui se dénouent dans l’échec des rébellions de 1837 et 1838. Ardent et plein d’ambition, Chauveau n’entend pas rester à l’écart. Le 6 avril 1838, le Canadien publie son premier poème, l’Insurrection, qui exalte l’héroïsme des Patriotes ; par la suite, il envoie occasionnellement des articles à ce journal, dont le poème Adieux à sir John Colborne, publié le 23 octobre 1839, qui exprime encore l’ardeur de ses sentiments patriotiques. Dans le remous de cette époque qu’il jugera « cruelle » et « difficile à traverser », Chauveau n’en poursuit pas moins ses études de droit qu’il termine chez George Okill Stuart, dont l’étude est des plus réputées à Québec. Il y perfectionne ses connaissances de la langue anglaise, qu’il parvient à utiliser avec une rare maîtrise. Le 30 août 1841, il est admis au barreau.

Chauveau ne part pas démuni dans la pratique du droit. Roy, son oncle, l’invite à venir occuper dans son étude la place de son beau-frère et associé, Hamel, nommé juge le 1er mai 1839. L’offre est d’autant plus alléchante que, marié depuis le 22 septembre 1840, Chauveau ne peut se payer le luxe d’attendre trop longtemps les clients. Il exercera le droit avec son oncle jusqu’au 24 décembre 1849, date où ce dernier sera à son tour nommé juge. Chauveau s’associera alors à un jeune avocat, Philippe-Baby Casgrain.

Si la pratique du droit assure un revenu à Chauveau, c’est la politique et la littérature qui captivent son esprit. Comme la plupart des jeunes de Québec, il s’est opposé à l’Union, puis s’est rallié, derrière Augustin-Norbert Morin* et Thomas Cushing Aylwin*, à l’« Adresse aux électeurs de Terrebonne », lancée le 28 août 1840 par Louis-Hippolyte La Fontaine* qui estime que, moyennant certaines conditions, l’Union peut être profitable aux Canadiens français. La Fontaine n’est encore pour Chauveau qu’un leader politique. Ses maîtres, ce sont Étienne Parent* et Morin qui, pour contrer le défaitisme qui gagne les milieux francophones, se font « les initiateurs du mouvement national et littéraire au sein de la jeunesse » ; signalons également Napoléon Aubin, rédacteur du Fantasque de Québec, dont la désinvolture, l’humour et le libéralisme exercent une forte emprise sur la jeune génération. Avec Joseph-Charles Taché*, Télesphore Fournier* et James Huston*, Chauveau fréquente les cercles ainsi que les sociétés savantes et patriotiques de Québec ; cette jeunesse lettrée se réunit régulièrement à l’hôtel de la Cité, à l’hôtel de Tempérance ou dans les locaux du Fantasque, pour y rencontrer Aubin, le mentor du jour. Soucieux d’assurer la promotion des mouvements littéraires et scientifiques, Chauveau participe, en 1842, à la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec et, l’année suivante, à celle de la Société canadienne d’études littéraires et scientifiques. C’est là qu’il trouvera l’auditoire pour entendre ses premiers grands discours, comme celui qu’il prononce en 1842, devant la Société Saint-Jean-Baptiste, sur les idées libérales, où il profite de l’occasion pour dénoncer l’absolutisme et le colonialisme. La part de dynamisme qu’il apporte aux milieux intellectuels de la ville le mène, en 1843, à la présidence de la Société littéraire et historique de Québec. La renommée de Chauveau se répand déjà à l’extérieur de Québec, grâce à ses lettres que le journaliste français Théodore-Frédéric Gaillardet, propriétaire du Courrier des États-Unis, publie depuis le 20 mai 1841 dans ce journal de New York et que reproduisent les journaux canadiens. Dans ces billets – qui paraîtront irrégulièrement jusqu’en 1855 – Chauveau commente la situation canadienne, en l’analysant le plus souvent par rapport à la politique coloniale britannique. Le ton est sobre et courtois ; l’interprétation qu’il donne est souvent juste et toujours pénétrante. Dans ses premiers échanges, Chauveau expose les problèmes d’une colonie dominée par le mercantilisme et figée dans « son moyen âge », comme en témoignent « l’influence croissante » du clergé, « la piété remarquable dans les hautes classes [et les] superstitions tenaces encore chez le peuple ». Au fil des mois, la pensée se nuance et les perspectives se modifient. Au plus fort de la crise survenue sous le gouverneur sir Charles Theophilus Metcalfe* en 1844, Chauveau dénonce dans le Courrier l’irréalisme du projet confédératif avancé dans le rapport de lord Durham [Lambton*], car l’Angleterre le rejette par crainte de favoriser l’indépendance des colonies, et les coloniaux, par crainte d’une excessive centralisation.

Ce jeune homme qui, en 1844, parle avec tant d’autorité dans le Courrier des États-Unis a 24 ans. Il est marié et habite la résidence qui avait appartenu à son grand-père Roy et dont il héritera en 1851. Il gagne sa vie au prétoire et recueille des lauriers dans les cercles patriotiques et littéraires. Gai, spirituel, il aime séduire et briller. Il se plaît en la compagnie des intellectuels et des bons livres. Il est fougueux, mais sans grande fermeté. Son esprit encyclopédique, servi par une mémoire fidèle, est bien meublé. Il a, sur la littérature et l’histoire, des idées bien arrêtées qu’il développera en 1847 dans une conférence intitulée : « État de la littérature en France depuis la Révolution », laquelle paraîtra dans le troisième volume du Répertoire national, ou recueil de littérature canadienne (4 vol., Montréal, 1848–1850), édité par James Huston. À Abel-François Villemain, spécialiste de littérature comparée à la Sorbonne, Paris, et grand admirateur de madame de Staël, il a emprunté une conception qui relie les mouvements littéraires aux faits sociaux : « la littérature d’un peuple, c’est son histoire ; c’est l’ensemble des écrits de ses concitoyens les plus distingués ». À cette vision sociologique de la littérature correspond une vision de l’histoire qui n’a rien de providentialiste. L’histoire serait, selon son raisonnement, la résultante de deux forces : « une force de concentration [...] qui tend à rassembler vers un foyer commun le pouvoir public, les richesses, les connaissances », et une force d’expansion qui « tend à répandre, à universaliser toutes ces choses, à les rendre autant que possible communes à tous et égales pour tous ». En effet, Chauveau est, du point de vue philosophique, un libéral imbu de l’idée de progrès, pour qui la Révolution française constitue « un des développements progressifs des sociétés chrétiennes » et la monarchie constitutionnelle, « l’ordre uni à la liberté ». Mais il est aussi un patriote qui ressent vivement son état de colonisé. Dans son poème Adieux à sir John Colborne, il écrivait à propos du peuple canadien-français : « Aumône et coups de pied, [il] reçoit tout d’un air morne. » Il tire une grande fierté de ses origines françaises, voue un culte chauvin à sa ville natale et s’interroge anxieusement sur le sort du peuple canadien-français.

Les opinions politiques de Chauveau le rangent derrière La Fontaine, bien qu’il n’ait jamais accepté l’Union, qui était à ses yeux « un acte d’oppression politique » et une « opération financière », comme il l’a souligné dans l’Union des Canadas ou la fête des banquiers, poème paru dans le Canadien, le 5 avril 1841. Ce jeune homme instruit et au fait des événements a un avenir. Il se sent un littéraire mais il sait qu’il vit dans un pays où l’homme instruit doit se résigner à vivre dans l’univers « des scrupules [prêtre], des chicanes [avocat] [ou] des maladies [médecin] ». Il n’y a pas d’avenir assuré au Canada pour un homme de lettres. La politique conduit beaucoup plus rapidement à la réussite et au prestige. Agissant par ambition, vanité personnelle et devoir patriotique davantage que par goût et aptitude, il s’engage dans cette voie dès 1844. Décision difficile qui lui laissera au cœur une profonde amertume, comme il le confessera six ans plus tard au critique littéraire français Adolphe de Puibusque : « Que j’aime votre sort et le préfère au mien ! Vous suivez votre goût [... Ma vie] est le ruisseau détourné de sa source et forcé d’accomplir un destin prosaïque. »

Dans le choix effectué par Chauveau, les circonstances pèsent lourd. Lors de la crise politique ouverte, en 1844, par le gouverneur Metcalfe sur la question de la responsabilité ministérielle, Chauveau prend position en faveur de La Fontaine. En septembre, Metcalfe dissout les chambres et plonge la province du Canada dans une dure campagne électorale. Dans le comté de Québec, les partisans de La Fontaine cherchent un adversaire redoutable au député sortant, John Neilson*, à qui on reproche d’avoir appuyé le gouvernement de William Henry Draper* et de Denis-Benjamin Viger*. Thomas Cushing Aylwin suggère Chauveau et Joseph-Édouard Cauchon approuve. Inaugurant sa campagne, le 1er octobre, devant l’église Saint-Roch, à Québec, Chauveau dévoile un programme en trois points : le gouvernement responsable, le progrès de l’instruction et celui de l’industrie. Il résume ses projets en une phrase : « Le plus grand bien du plus grand nombre. » Chauveau remporte, le 12 novembre, une éclatante victoire avec 1 000 voix de majorité.

Lors de l’ouverture de la session à Montréal, le 28 novembre 1844, Chauveau siège dans l’opposition avec les partisans de La Fontaine car, en vertu de l’appui accordé par l’électorat du Haut-Canada, l’équipe Draper-Viger est reportée au pouvoir. Comme tout nouveau député, Chauveau doit faire ses classes ; cependant, il ne tarde pas à convertir en une pratique politique ses idées fortement teintées de libéralisme. Il entre dans l’arène avec l’intention de dénoncer à son tour et à sa façon les injustices de l’Acte d’Union qu’il conçoit comme « l’iniquité la plus monstrueuse ». Il emploiera son éloquence à défendre l’usage de la langue française à l’Assemblée législative, le gouvernement responsable, la représentation proportionnelle à la population, les besoins économiques de la région de Québec, et il accordera une grande attention au problème de l’émigration des Canadiens français aux États-Unis. Chauveau ne s’avère pas homme de parti ; il adopte l’attitude du libre penseur qui agit avant tout selon ses principes et se porte de préférence à la défense des grandes causes, laissant à d’autres les querelles partisanes. Il n’est donc pas un allié inconditionnel de La Fontaine. En tant que citoyen originaire de la ville de Québec, il se méfie de La Fontaine et des Montréalais qui l’entourent. Leurs divergences reflètent la vieille rivalité entre Québec et Montréal, qui, pour un temps, divise le parti réformiste. Mais ces luttes intestines s’étouffent devant les questions d’intérêt national. Dans l’immédiat, le ministère Draper-Viger constitue le véritable adversaire qu’il faut combattre. Le 27 juin 1846, Chauveau prononce à l’endroit de ce dernier l’un des meilleurs réquisitoires de sa carrière, où il s’insurge tout à la fois contre les vices de la carte électorale, le pillage des revenus au profit du Haut-Canada, le favoritisme du gouvernement et l’éviction des francophones de la fonction publique. Pendant ce temps, l’opposition au gouvernement grandit parmi la population de Québec ; afin de canaliser ce mécontentement et de veiller particulièrement aux intérêts matériels de la région, on mettra sur pied le Comité constitutionnel de la réforme et du progrès qui sera présidé par René-Édouard Caron*. Lors de l’assemblée publique de fondation tenue à Québec le 29 juillet 1846, Chauveau donne son appui au mouvement, qui publie un manifeste en novembre de la même année. Des revendications importantes y seront incluses, dont le gouvernement responsable, la représentation des deux sections du pays selon leur population respective, la refonte de la carte électorale, le libre-échange, la libre navigation sur le Saint-Laurent, la concession des lots de colonisation à des taux peu élevés. Les élections de décembre 1847 sont favorables à la coalition réformiste dirigée par La Fontaine et Robert Baldwin*, et Chauveau, qui a toute la confiance des électeurs pour défendre les doléances du comité, est réélu sans opposition. La formation du nouveau cabinet réformiste fera cependant des mécontents : Louis-Joseph Papineau* qui, de retour d’exil, convoitait la présidence à l’Assemblée législative et Chauveau qui souhaitait détenir un portefeuille sont tous deux frustrés dans leurs espoirs. S’estimant l’un des artisans de la victoire et le porte-parole naturel des citoyens de la région de Québec, Chauveau pique une colère d’enfant gâté. Ses amis l’empêchent de justesse de démissionner comme député.

Chauveau reste en fonction, mais on le sent ulcéré. À la voix de Papineau qui, le 14 mars 1848, lance le mouvement du rappel de l’Union, Chauveau tend une oreille attentive mais sceptique. Dans la foulée des événements, certaines personnes de Québec invitent Papineau à prendre la direction d’un nouveau parti et à venir le 11 mai prendre la parole à cet endroit. Plus de 8 000 personnes acclament le tribun, ce qui fera dire à celui-ci dans l’Avenir de Montréal du 15 mai : « Oui, il y a à Québec de la vie et de l’honneur. À Montréal c’est autre chose. » La population de la ville de Québec est cependant divisée : Cauchon et le Journal de Québec défendent les positions de La Fontaine, mais Aubin dans le Canadien appuie Papineau. En aucun moment Chauveau ne veut exploiter cette situation pour jouer un rôle de leader. D’ailleurs, le 20 mars, il avait déclaré en chambre à Papineau qu’il partageait avec lui l’idée d’une réforme électorale, qu’il jugeait comme un « développement indispensable des institutions qu’on [leur avait] données », mais qu’il avait confiance dans le gouvernement actuel pour la réaliser : « Je me flatte, avait-il dit, qu’avec le temps nous obtiendrons d’une administration libérale ce que nous avions osé demander à une administration ennemie. » À l’assemblée du 11 mai, Chauveau est présent sur l’estrade et, après le discours de Papineau, il adresse quelques mots à la foule « sur la position actuelle du pays ». Il semble alors vouloir profiter de l’agitation afin de hâter les réformes, plutôt que se poser en véritable partisan de Papineau. L’attitude de Chauveau traduit ainsi son désir de « reprendre ce qui [leur] appartenait au moyen de ce qu’on [leur] avait laissé ».

Bien qu’il lui arrivera occasionnellement de lutter aux côtés de Papineau sur des questions comme celle de l’éligibilité des déportés de 1838 aux indemnités gouvernementales, Chauveau sert d’abord la cause du Comité constitutionnel de la réforme et du progrès. Durant la session de 1849, il présente à l’Assemblée législative une requête des commerçants de Québec demandant « le rappel des droits sur la fleur, les grains et les provisions en général » et réclame la construction du chemin de fer de Halifax et Québec, celle du chemin de fer de Québec et du Saguenay, de même que l’amélioration des docks sur la rivière Saint-Charles. Il lui arrive aussi de tancer le gouvernement sur des questions de favoritisme. Profitant des débats autour du projet de loi réglant la représentation à l’Assemblée législative, il propose l’adoption de résolutions qui dénoncent sévèrement l’Acte d’Union, lesquelles lui attirent l’antipathie de La Fontaine. À mi-chemin entre les libéraux radicaux et les réformistes modérés, sa position est difficile à tenir, ce qui l’amène à s’appuyer davantage sur les sections régionales du comité constitutionnel avec lesquelles il entretient des relations constantes grâce à son ami Luc Letellier de Saint-Just. Durant l’été de 1849, il rejette l’idée d’adhérer au Manifeste annexionniste [V. Luther Hamilton Holton*] et, à l’automne, il refuse de signer le « Protêt contre la séparation du Canada d’avec l’Angleterre » même si 2 000 personnes de Québec l’ont endossé. Il justifie sa position en déclarant à Louis-Joseph Massue* : « si les annexionnistes allaient avoir le dessus, nous nous serons placés dans une situation compromettante ». Durant cette période agitée, l’émigration demeure son principal souci, et il propose des mesures radicales pour rendre accessibles aux colons les terres incultes.

En 1849, les émeutes de Montréal [V. James Bruce*] n’ont pas ébranlé le parti réformiste que Baldwin et La Fontaine mènent d’une main de fer. Mais cette situation de force ne durera qu’un temps. L’entrée des Clear Grits sur l’échiquier politique annonce, dès 1850, l’effritement de la coalition au pouvoir. Cette nouvelle faction revendique la sécularisation des « réserves » du clergé, l’abolition de l’Église d’État, de même que des institutions démocratiques électives, à l’exemple du modèle américain. Baldwin et La Fontaine se sentant contestés remettent leur démission l’année suivante, et Francis Hincks et Morin forment un nouveau cabinet. Désirant faire entrer au gouvernement des membres qui jouissent d’une grande popularité dans la région de Québec, ils offrent le poste de solliciteur général à Chauveau. Aux élections de novembre et décembre 1851, Chauveau est réélu sans opposition sur un programme inspiré de celui de 1847, et dans lequel figurent en plus l’abolition du régime seigneurial et l’élection, au lieu de la nomination, des membres du Conseil législatif – deux projets que Morin a empruntés aux « rouges ».

Le poste de solliciteur général n’est pas des plus importants mais il donne à Chauveau la reconnaissance, le prestige et les revenus dont il a tant besoin. Ministre, il doit s’ajuster aux orientations de ses chefs et mettre une sourdine à certaines de ses idées jugées trop libérales. Avec toute son éloquence, il appuie Morin dans la mise en marche de la procédure pour abolir le régime seigneurial et rendre le Conseil législatif électif. En août 1853, Morin le nomme secrétaire provincial. À ce titre, il lui revient de mettre à exécution les recommandations de la commission sur l’éducation créée en février 1853 et présidée par Louis-Victor Sicotte [V. Jean-Baptiste Meilleur*]. Mais les députés sont éloignés de ces préoccupations, de sorte que les recommandations de l’enquête restent lettre morte. L’année suivante, la sécularisation des réserves du clergé et l’abolition de la tenure seigneuriale divisent les différentes forces politiques en factions ingouvernables. Ni les Clear Grits, ni les rouges, ni la dizaine de députés rangés derrière Cauchon n’admettent sur ces questions des mesures dilatoires. Le ministre Chauveau, que ses ennemis soupçonnent d’être proche des Clear Grits, n’est guère satisfait de la conduite du gouvernement et, depuis janvier 1854, il menace privément et périodiquement de quitter son poste. En juin, dès le début de la session, les factions s’allient pour battre le gouvernement. Les élections ne dégagent aucune majorité solide. Hincks démissionne en septembre et, par la suite, l’on assiste à un renversement d’alliance sans précédent : les réformistes de Morin s’unissent aux conservateurs de sir Allan Napier MacNab*. Ce chambardement politique n’affecte en rien Chauveau qui garde, dans l’immédiat, son portefeuille. Mais, en janvier 1855, Étienne-Paschal Taché*, successeur de Morin, préfère Cauchon et George-Étienne Cartier* à Chauveau qui redevient simple député. Celui-ci confie à son ami l’abbé Hospice-Anthelme-Jean-Baptiste Verreau* qu’il a le sentiment d’avoir été mis à la porte puisqu’en compensation on lui a seulement offert « la présidence de la Commission pour la révision des Statuts avec une sorte d’entente qu’[il] serai[t] après cela nommé juge ». Chauveau a l’impression que le coup est parti de Lewis Thomas Drummond. Il semble plus logique de croire que le choix de Cauchon – très influent au sein de la députation et du clergé – donnait plus de crédibilité et de poids au cabinet que le choix de Chauveau.

La perte de son portefeuille ministériel est un dur coup porté à la vanité de Chauveau, de même qu’à sa situation financière. Bien que Letellier de Saint-Just lui fournisse des clients, ses émoluments d’avocat ne suffisent pas à boucler le budget de la famille qui connaît des heures sombres durant cette période. En 1852, la mort lui ravit sa grand-mère, sa mère et sa belle-mère. Sa fille Olympe souffre de tuberculose et Annette, une autre de ses filles, ne va pas bien. Son épouse connaît des moments de découragement. Lui-même se fait du souci pour ses fils Pierre et Alexandre qui sont au collège. L’abbé Verreau, confident de la famille, s’efforce d’adoucir ses malheurs en lui prêtant de l’argent, en réconfortant son épouse et en veillant sur les enfants au pensionnat. Ces misères sont tenues secrètes. En public, Chauveau projette l’image d’un homme à qui tout a réussi. Son ouvrage, Charles Guérin : roman de mœurs canadiennes, paru anonymement dans l’Album littéraire et musical de la revue canadienne de février 1846 à mars 1847, est publié dès 1853 sous forme de volume, cette fois sous son nom, par Georges-Hippolyte Cherrier, et lui vaut la notoriété. D’inspiration « balzacienne » par la forme, ce roman constitue une évocation concrète des mœurs et des coutumes de la société canadienne-française vers 1830. Derrière une histoire d’amour conventionnelle et psychologiquement peu vraisemblable, se noue et se dénoue provisoirement la véritable intrigue du roman : la lutte des Canadiens français pour assurer leur épanouissement individuel et collectif. Le scénario nous présente les Anglais occupant tous les postes élevés du gouvernement et monopolisant le commerce. Par ailleurs, les professions libérales nous sont décrites comme étant encombrées par des « hommes oisifs, affamés et désespérés ». Il ne reste donc plus que l’agriculture, mais encore là les bonnes terres se font rares. Pour réaliser leurs ambitions, les jeunes Canadiens de ce roman sont tentés de s’expatrier ou de s’acoquiner avec des plus puissants. Ne vaut-il pas mieux bâtir un nouveau pays, comme le propose Jean Guilbeault, le jeune et fougueux patriote ? Charles Guérin suivra, dans cette optique, son ami Guilbeault. Ensemble, ils construiront, à même la forêt des « Townships », ce pays où l’industrie et le commerce leur appartiennent, où l’habitant n’est plus exploité et où se perpétuent les vertus des ancêtres de même que les coutumes traditionnelles. Charles Guérin n’est pas un chef-d’œuvre littéraire – on lui a reproché avec raison son manque d’unité – mais il souffre la comparaison avec ce qui se publie au même moment en France. Grâce à ce roman, Chauveau s’est néanmoins affirmé le meilleur prosateur de sa génération et il a donné, à ce genre littéraire encore naissant au Canada français, une portée sociale et politique qui orientera la production ultérieure dans ce domaine. Se conjuguant à ses succès oratoires, tant sur les hustings que dans les salles académiques, ce livre a placé Chauveau au cœur de la vie intellectuelle de Québec. Depuis 1848, il fréquente la librairie d’Octave Crémazie*, située au 12 rue de La Fabrique, à Québec, où germera, une dizaine d’années plus tard, l’« École de Québec ». Auditeur assidu et conférencier recherché de l’Institut canadien de Québec, il y occupe le poste de président en 1851–1852. De même, il remplit, pendant quelques années, la fonction de vice-président pour l’Association de la bibliothèque de Québec.

Conscient de sa valeur et aux prises avec une situation familiale difficile, Chauveau fait pression auprès du cabinet de MacNab et de Taché pour qu’on lui accorde une compensation. La démission, le 19 juin 1855, de Jean-Baptiste Meilleur, surintendant du bureau d’Éducation, tire ses amis d’une situation embarrassante. Chauveau abandonne donc son siège de député le 1er juillet et, le lendemain, il est nommé surintendant. Ne se sentant pas préparé à occuper ce poste qui l’obligera à déménager à Montréal, Chauveau l’accepte comme un pis-aller. Néanmoins, ses émoluments s’élèveront à £750 et les fonctions qu’il aura à exercer conviendront à sa notoriété et à sa culture. Chauveau fait ses adieux à Québec en prononçant un discours éclatant lors de la cérémonie, tenue le 18 juillet, à la mémoire des braves tombés sur les plaines d’Abraham. En présence d’une foule d’environ 10 000 personnes, massée devant une estrade d’honneur où siègent le gouverneur Edmund Walker Head*, le commandant Paul-Henry de Belvèze* de même que les dignitaires religieux et laïcs, Chauveau fait le panégyrique des braves morts au champ d’honneur et l’apologie de la concorde qui règne entre la France et l’Angleterre. Inspiré par la beauté du décor, la grandeur de l’événement remémoré et l’émotion de la foule, il prononce un discours d’une passion et d’une éloquence rarement égalées au Canada. Cette allocution deviendra une pièce d’anthologie qui aura pour effet de consacrer Chauveau comme orateur national et d’attirer sur lui les éloges de la critique littéraire en France.

Dès l’automne de 1855, Chauveau va s’installer avec sa famille à Montréal, où il entreprend la tâche ardue de roder le système scolaire mis en place en 1841 par Meilleur. En février 1856, il dépose son premier rapport dans lequel il dévoile son plan d’action : un budget statutaire consacré au bureau d’Éducation, un fonds spécial pour subventionner certaines écoles et améliorer les conditions de travail des instituteurs, une plus grande uniformité dans les manuels scolaires et des pouvoirs accrus que le surintendant partagerait avec un conseil de l’Instruction publique, notamment en matière de réglementation pour la régie interne des écoles et le traitement des instituteurs. Rien de très novateur, puisque Meilleur, de même que Sicotte dans son rapport, avait réclamé ces réformes dans le passé. Mais l’homme qui, aujourd’hui, propose ces mesures a du panache, des amis au sein du gouvernement et une expérience en politique ; il s’adresse à un milieu plus sensibilisé que jadis aux questions d’éducation, et il peut compter sur la vigoureuse opposition parlementaire des rouges pour inciter le gouvernement à agir.

Ces circonstances expliquent la rapidité et l’efficacité de l’action de Chauveau. Au cours du printemps de 1856, Cartier pilote à l’Assemblée législative une batterie de mesures qui amèneront la création de deux journaux pédagogiques, l’établissement d’un fonds de retraite pour les instituteurs et la mise sur pied du conseil de l’Instruction publique. Le gouvernement mettra aussi £22 000 à la disposition des universités, des collèges et des établissements spécialisés. De ce montant, £5 000 seront affectées à l’implantation de trois écoles normales : Jacques-Cartier et McGill à Montréal, de même que Laval à Québec. La création de ces écoles, qui pose le problème des prérogatives de l’Église catholique en matière d’éducation, donne lieu, en 1856 et 1857, à des pourparlers à huis clos entre Chauveau et les dirigeants ecclésiastiques ; il en ressort « l’entente de 1857 », suivant l’expression de Jean-Charles Magnan. Ainsi, les écoles normales catholiques seront administrées par le surintendant, assisté de quelques représentants universitaires, et les évêques nommeront les principaux de ces écoles. L’historien Louis-Philippe Audet a mis en relief le caractère confessionnel, « séparé » et national de ces maisons d’enseignement destinées aux garçons et aux filles de 16 ans et plus, détenteurs d’un certificat de moralité. Bien qu’il soit à la retraite, Meilleur suit de près ces innovations et confie à l’abbé Louis-Édouard Bois : « c’est un triomphe de mes opinions et recommandations ». Pendant l’année 1857, l’ouverture de ces écoles est marquée par une série de festivités où plastronne le surintendant.

La même année, on assiste au lancement du Journal de l’Instruction publique et de son homologue publié en langue anglaise, le Journal of Education for Lower Canada. Organe officiel du département de l’Instruction publique, le journal français s’identifie, dans les faits, à Chauveau qui en assume la direction et la rédaction quasi intégrale jusqu’en 1867. La chronique « Revue mensuelle », dans laquelle ce dernier témoigne d’une rare maîtrise de la langue et d’une vaste culture, fait les délices des littérateurs du temps. Cependant, les instituteurs ne s’intéressent guère à la feuille et lui suscitent même, en 1864, un rival beaucoup plus vigoureux, la Semaine, publiée à Québec [V. Norbert Thibault]. Ainsi le Journal de l’Instruction publique, qui survivra jusqu’en 1879, amorce son déclin dès 1865. Son contenu, ajouté aux rapports annuels du département, permet de dégager les principales idées pédagogiques de Chauveau : la compétence des maîtres, la nécessité d’un matériel didactique moderne, le développement des bibliothèques, l’importance d’un journal pédagogique et l’urgence d’établir un budget adéquat. Celles-ci sont à la base de son activité de surintendant de 1855 à 1867.

Le 17 décembre 1859, le gouvernement forme, grâce aux efforts déployés par Chauveau, le premier conseil de l’Instruction publique, une pièce maîtresse du système scolaire. Composé de 15 membres, dont quatre protestants et dix catholiques, en plus du surintendant, ce conseil reçoit le mandat de veiller à la régie et à la classification des écoles, de même qu’à la qualification et au recrutement du personnel enseignant ; il doit, en outre, approuver les manuels scolaires et préparer les règlements pour les bureaux d’examinateurs. Le conseil tient sa première réunion le 10 janvier 1860 et Chauveau, qui en est l’âme, établit un ordre de priorité : la compétence des maîtres, les subventions à l’enseignement supérieur et « l’instauration d’exercices militaires dans les écoles normales ». En tant que surintendant, Chauveau est amené à régler des problèmes administratifs quotidiens qui dégénèrent souvent en questions politiques. Ainsi, les anglo-protestants aspirant à posséder leur propre système scolaire constituent un puissant groupe de pression, dont Chauveau, de concert avec Cartier, doit tenir compte dans la répartition des sommes allouées à l’éducation.

Le département de l’Instruction publique n’est pas, à l’époque, un lourd appareil administratif, et Chauveau peut diversifier ses occupations. Membre d’office du bureau d’Agriculture et vice-président de la Chambre des arts et manufactures du Bas-Canada, il conduit, en 1857, à la demande de ces deux organismes, une enquête sur les écoles d’agriculture. Il participe aussi à des réunions savantes, telle la convention des savants américains, tenue l’année suivante au marché Bonsecours de Montréal, et il collabore aux travaux de diverses sociétés littéraires. Avec son ami Verreau, il devient dès le 16 avril 1858 membre de la Société historique de Montréal fondée cinq jours plus tôt par Jacques Viger*. En 1861, au moment de l’affaire du Trent [V. sir Charles Hastings Doyle], il enrôle les étudiants de l’école normale Jacques-Cartier dans ce qu’on croit être le 4e bataillon des Chasseurs canadiens, dont il serait le capitaine. En dehors du Journal de l’Instruction publique, il publie peu. Selon le témoignage de l’abbé Gustave Bourassa, il semble préférer assumer un nouveau rôle : « révéler à l’Europe littéraire et savante, à la France surtout, notre vie nationale ». Avec Victor Duruy et Charles Forbes, comte de Montalembert, il entretient une correspondance soutenue qui, au fil des ans, en vient à inclure François-Edmé Rameau de Saint-Père, Mgr Félix Dupanloup, Xavier Marinier et une douzaine d’autres noms. Chauveau, qui aime commenter les événements politiques et les progrès de la littérature et des arts au Canada, se révèle un publiciste efficace ; son action ne sera pas étrangère à l’intérêt que les milieux européens porteront au Canada dans les années 1880. Cette correspondance nous permet en outre de découvrir chez lui une grande passion : la bibliophilie. Sa bibliothèque, riche de 6 723 titres à la fin de sa vie, contient des chefs-d’œuvre écrits par des auteurs anciens et modernes ; on y retrouve également de bons volumes sur l’histoire, la littérature, les arts et la jurisprudence, une collection très considérable d’ouvrages canadiens, ainsi qu’un grand nombre de livres rares, sortis des presses des plus prestigieux éditeurs d’Europe dans les premières années de l’imprimerie.

Le 10 octobre 1866, dans le but « de donner toute la perfection possible [au] système d’instruction publique », le conseil du même nom recommande à Chauveau de visiter l’Europe et les États-Unis. Le 12 novembre, il s’embarque à bord de l’Austrian en compagnie de Cartier et de John Alexander Macdonald*. Lui va chercher des idées, eux vont à Londres faire ratifier le projet de la confédération. Après avoir séjourné en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne et en France, Chauveau revient le 18 juin 1867, fier d’avoir constaté que le Bas-Canada n’était pas si arriéré dans le domaine de l’éducation et riche d’une expérience dont il entend faire profiter ses compatriotes. Il a surtout retenu les efforts de plusieurs pays d’Europe pour développer un enseignement qui prépare les jeunes au commerce et à l’industrie. En matière d’agriculture, l’exemple de l’Irlande l’inspirera dans un projet visant à doter les écoles normales d’une ferme modèle.

Depuis son retour, Chauveau est fort soucieux. En effet, il veut vendre sa maison à Québec afin de régler ses dettes et fonder un journal. Ne voulant pas être écarté de la scène politique, il décline l’offre de Cartier de prendre la place du juge Joseph-André Taschereau*. De toute évidence, il ne pouvait alors se douter de ce qui l’attendait. Les stratèges conservateurs avaient tout planifié : après l’entrée en vigueur de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, Cauchon formerait le premier cabinet de la province de Québec. Mais personne n’avait prévu que le seul nom de celui-ci déclencherait l’hostilité de l’électorat angloprotestant du Québec ; en effet, Cauchon s’était compromis en s’opposant, pendant l’été de 1866, au projet de loi d’Hector-Louis Langevin*, qui donnait des garanties scolaires à la minorité protestante du Bas-Canada [V. Christopher Dunkin], et en levant, comme maire de Québec, un impôt sur les revenus qui se révéla impopulaire auprès des marchands anglophones. Dans ces conditions, Cauchon au poste de premier ministre représenterait un gros risque pour les prochaines élections. Les conservateurs parviennent à convaincre Cauchon de se démettre, et ils le remplacent par Chauveau, personnage rassurant à la fois pour les catholiques et pour les protestants. Le 1er juillet, il prête donc le serment d’office à la résidence du lieutenant-gouverneur Narcisse-Fortunat Belleau*. Soucieux de préserver l’unité au sein du parti conservateur de la province de Québec, il retient comme membres de son cabinet les candidats pressentis quelques jours plus tôt par Cauchon. En plus d’assumer les fonctions de premier ministre, il prend sous sa responsabilité le poste de secrétaire provincial et, à partir de 1868, celui de ministre de l’Instruction publique. Ce cumul de charges lui vaut un revenu annuel de $4 750, soit $1 000 de plus qu’un simple ministre.

Chauveau a accepté une mission difficile, car sa marge de manœuvre est mince. Fondamentalement, les dés sont pipés : les fonctionnaires les plus compétents et les hommes politiques les plus prestigieux sont passés au service du gouvernement fédéral et, par le jeu du double mandat, les députés fédéraux peuvent exercer une tutelle sur l’Assemblée législative de la province de Québec. Le partage entre cette province et l’Ontario des dettes contractées sous l’Union – soit quelque $10 600 000 – est une inconnue qui paralyse l’action gouvernementale. Chauveau lui-même n’est pas le leader incontesté, mais l’homme de compromis, parachuté à la tête d’une coalition dont chaque faction a ses roitelets affamés : Cauchon exige des compensations pour s’être démis, les anglo-protestants veulent des garanties scolaires qu’en 1865 Chauveau subordonnait secrètement à l’octroi de garanties similaires aux catholiques du Haut-Canada [V. Robert Bell*], et les Montréalais, se sentant sous-représentés au niveau provincial, craignent d’être désavantagés dans la distribution des faveurs politiques. Chauveau se rend bien compte de la précarité de sa situation et, le 27 septembre 1867, il écrira à Rameau de Saint-Père : « Je ne m’en tirerai qu’à force de prudence et de patience, si toutefois je m’en tire. »

Après sa nomination au poste de premier ministre, Chauveau regroupe rapidement quelques greffiers et commis pour former un embryon de fonction publique et il prépare ses troupes en vue des élections générales prévues pour septembre 1867. En raison du petit nombre de candidats présentés par le parti libéral, Chauveau est réélu sans opposition et le parti conservateur remporte 54 des 65 sièges à l’Assemblée législative. Cette victoire éclatante n’assure pourtant pas la solidité de la majorité élue, qui repose toujours sur l’habilité d’un seul homme à satisfaire les intérêts particuliers.

Chauveau ne possède pas de programme et il doit faire face à des problèmes de taille : la mise en place d’un appareil étatique, le partage de la dette, la question scolaire et l’émigration massive de la population aux États-Unis. Le premier problème occupe le gros des débats de la première session du parlement qui s’ouvre le 27 décembre 1867. Le gouvernement sanctionne une batterie de lois qui jettent les bases de la fonction publique – celle-ci ne compte encore que 92 employés – du département du Trésor et du ministère de l’Instruction publique. Au cours de la deuxième session, tenue en 1869, on aménagera le département des Terres de la couronne puis celui de l’Agriculture et des Travaux publics. Quant au problème de la dette, il est soumis à une commission d’arbitrage, devant laquelle le juriste Charles Dewey Day plaidera, au nom du Québec, en faveur d’un règlement établi à partir des normes (égalité de responsabilités) imposées aux sociétés commerciales ordinaires et non pas, comme le veut l’Ontario, à partir de la population ou de l’actif de chaque province. Day présente un mémoire bien étoffé mais les arbitres se montrent plus sensibles aux arguments de l’Ontario ; selon la décision rendue le 5 septembre 1870, le Québec devra payer $5 000 000, soit au moins $2 000 000 de plus qu’il ne le voulait, et l’Ontario, $5 600 000.

D’une grande complexité, la question scolaire nécessite plusieurs lois, dont la plus importante est celle votée le 5 avril 1869, après 18 mois de pression exercée par les protestants regroupés en un puissant lobby. L’enjeu est la reconnaissance juridique et l’autonomie administrative du système scolaire protestant. Chauveau est piégé au départ : 14 députés protestants, dont quelques ministres, menacent de retirer leur appui au gouvernement. Après avoir consulté le clergé et les députés catholiques, Chauveau en arrive, par la loi de 1869, à un compromis : le conseil de l’Instruction publique sera composé de 21 membres, dont 14 catholiques, et sera divisé en deux comités confessionnels [V. Louis Giard] ; le ministre ou le surintendant sera entouré de deux adjoints recrutés dans chacune des religions ; le gouvernement distribuera ses subventions à l’éducation proportionnellement à la population des deux groupes en question ; enfin, le conseil de l’Instruction publique pourra, à la demande de la majorité de ses membres, se scinder en deux organismes distincts. Les protestants, qui ont vengé l’échec du projet de loi Langevin en 1866, clament leur satisfaction mais bon nombre de députés francophones, dont Cauchon et Joseph-Adolphe Chapleau*, trouvent excessives ces concessions qui instaurent la division du système scolaire en deux secteurs officiels.

Par ailleurs, la question de l’émigration révèle un malaise généralisé et nécessite un traitement systémique. La clé du problème échappe en partie au cabinet Chauveau, qui ne dispose pas des leviers pour commander à la conjoncture économique, ceux-ci se trouvant ailleurs. Dès le 21 février 1868, le comité permanent de l’agriculture, l’immigration et la colonisation établit son diagnostic : l’émigration provient de l’anémie du secteur manufacturier, de la persistance des méthodes agricoles désuètes et de l’absence de chemins dans les territoires propices à la colonisation. Plusieurs députés considèrent que seule une hausse des tarifs douaniers pourrait stimuler l’industrie, mais c’est là un champ de compétence du gouvernement central. Ne pouvant élaborer une stratégie à long terme, Chauveau en est réduit à appliquer des mesures ponctuelles, comme la réorganisation des sociétés d’agriculture, la création de sociétés de colonisation et l’accélération des travaux de la voirie. On comprend alors l’emballement que suscite en 1868 l’entrepreneur américain Jerome B. Hulbert quand il déclare pouvoir construire à un coût accessible des chemins « à lisses » de bois. De vieux rêves resurgissent, et le chemin de fer devient une panacée. Les anciennes compagnies formées dans les années 1850 se réaniment, et des nouvelles voient le jour. Henri-Gustave Joly* fonde la Compagnie du chemin à lisses de Québec à Gosford, l’abbé François-Xavier-Antoine Labelle* recommande une liaison entre Montréal et Saint-Jérôme, et Cauchon propose de relier Québec à Montréal sur la rive nord. Le chemin de fer déclenche une spéculation effrénée. L’Assemblée législative ressemble à un ring gigantesque : 15 députés font partie de bureaux de direction de compagnies ferroviaires et 35 députés sont associés d’une façon ou d’une autre à un projet de chemin de fer. Assailli de demandes de subsides, Chauveau fait adopter une loi-cadre en 1869. Il souhaitait subventionner les compagnies à même les terres de la couronne mais, devant l’opposition des députés libéraux, il se rabat sur le versement d’une somme équivalant à 3 p. cent du coût de construction pendant 20 ans. Cauchon n’est pas satisfait et, au moyen d’ultimatums lancés au gouvernement, il obtient, en novembre 1870, 2 700 000 acres de terre pour la Compagnie du chemin de fer de la rive nord.

Décidément, Chauveau n’a pas les fonds pour satisfaire tous les appétits ni la poigne pour mater chacun d’eux. Les sombres prédictions faites par Langevin en 1868 s’avèrent de plus en plus justes : Chauveau « n’est guère aimable ni aimé [...] c’est un véritable enfant [...] Il ne durera pas. » Dès 1869, il a déjà perdu beaucoup de sa crédibilité ; Joly, qui organise l’opposition libérale, le critique ouvertement et certains journalistes, comme Hector Fabre* dans l’Événement, font de lui une cible de premier choix. Les élections de 1871, beaucoup plus dures que celles de 1867, lui donnent une majorité sur laquelle il ne peut s’appuyer, divisée qu’elle est par des intérêts locaux. Cauchon défend la région de Québec, Langevin, celle du Bas-Saint-Laurent, et Cartier, celle de Montréal. En janvier 1870, le Courrier de Saint-Hyacinthe, porte-parole d’une douzaine de députés conservateurs, a levé l’étendard de la révolte et, en avril 1871, les ultramontains, regroupés autour du Programme catholique [V. François-Xavier-Anselme Trudel], font de même. Encore peu nombreux, ces derniers sont plus tapageurs qu’un régiment, et leurs menées révèlent une scission profonde au sein du parti conservateur. En 1872, le fossé s’élargit par suite des discussions au sujet du projet de loi établissant une université dirigée par les jésuites et à propos de celui réglementant la tenue des registres d’état civil ; Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal, et les ultramontains appuyent ces deux projets, mais Chauveau et George Irvine* s’y opposent. Le premier est retiré et le second amendé, à la demande de Charles-Félix Cazeau, grand vicaire de l’archidiocèse de Québec. Les factions deviennent ingouvernables. Criblé de dettes et débordé de toutes parts, Chauveau confie le 2 octobre à son ami Verreau : « Je vois moins clair devant moi que jamais dans mes affaires politiques et dans mes affaires personnelles. » Langevin prend l’initiative de l’aider à définir ses intentions et lui conseille de démissionner. Chauveau exige en retour une compensation ; le 21 février 1873, Langevin lui obtient difficilement la présidence du sénat. Ainsi, il remet sa démission deux jours plus tard, prétextant un « besoin impérieux de repos », une lassitude du « fardeau des affaires publiques » et des « malheurs personnels ». Il y a beaucoup de vrai dans ces formules officielles : ses finances sont épuisées et il est durement mis à l’épreuve par le décès de deux de ses filles, Henriette, en 1870, puis Flore, l’année suivante. Mais ces raisons n’expliquent pas à elles seules sa démission qu’il faut attribuer principalement à son manque de leadership et à son incapacité de s’enraciner au sein du parti conservateur. Il rejoint son siège au sénat, laissant derrière lui l’image d’un homme distingué et celle d’un piètre stratège qui aura succombé à l’influence du gouvernement fédéral.

À 53 ans, Chauveau est déjà sur son déclin, et des années encore plus difficiles l’attendent. La présidence du sénat n’est qu’un épisode sans lendemain : l’arrivée au pouvoir du parti libéral sur la scène fédérale, à la suite du scandale du Pacifique, l’amène à se désister de ce poste le 8 janvier 1874. Il remet également sa démission comme membre du sénat et brigue les suffrages dans le comté de Charlevoix à la chambre des Communes. Battu par Pierre-Alexis Tremblay*, Chauveau se retrouve devant rien ; Cartier, son protecteur, est mort et les ultramontains, dont Mgr Bourget et Mgr Louis-François Laflèche*, s’opposent à ce qu’il réintègre le poste de surintendant de l’Instruction publique. Pourtant, il se déclare disposé à faire « tout ce que l’épiscopat demandera ». Il en est même réduit à solliciter ses amis pour obtenir un emploi. Dans ces conditions, il doit s’endetter pour assurer sa subsistance et procurer des soins médicaux à son épouse qui, ne s’étant jamais remise de la mort de ses filles, s’éteint doucement le 24 mai 1875. Cette même année, Chauveau considère la possibilité de revenir à la vie politique. À cet effet, il contacte l’archevêque de Québec, Elzéar-Alexandre Taschereau, dans l’espoir que l’Église bénisse et encourage ce retour. Mais ce dernier garde ses distances et les ultramontains lui promettent une lutte farouche. Charles-Eugène Boucher* de Boucherville tente même de lui offrir un poste de juge de paix pour le tenir à l’écart de la mêlée. Malgré ce peu d’appui, Chauveau songe à se présenter dans le comté de Dorchester aux prochaines élections provinciales ; en décembre 1875, la mort de sa fille Eliza l’amène à abandonner son projet.

Le repos bienfaisant pour l’esprit que procure à Chauveau l’intimité de son cabinet de travail l’incite à reprendre la plume durant ses moments de loisir. À la fin de 1874, il rédige un article de 60 pages sur le système d’éducation au Canada, lequel sera publié en allemand dans l’Encyklopädie des gesammten Erziehungs und Unterrichtswesens [...], au début de l’année 1876. À l’occasion d’une convention tenue au collège Sainte-Marie le 24 juin 1874, il prononce un long discours sur l’évolution du système scolaire de la province de Québec, qui, pour être bien documenté, n’avait ni l’élévation de pensée ni l’émotion ni le mouvement oratoire du discours fait sept ans auparavant sur la tombe de son ami François-Xavier Carneau. Au cours de l’année 1875, il s’intéresse à certains aspects de la petite histoire, comme le premier mariage en Nouvelle-France, la vie de Bertrand de Latour*, le départ de Jean Talon* en 1672 et le naufrage de l’Éléphant. En attendant de trouver un poste, Chauveau écrit des articles pour lesquels il est rémunéré ; ainsi, il publie, dans l’Opinion publique en 1876 et dans la Revue de Montréal l’année suivante, une chronique intitulée « Revue européenne ». En mars 1876, il est nommé membre de la Commission du havre de Québec et, quelques semaines plus tard, il en devient le président. Apprenant l’heureuse nouvelle, les créanciers s’acharnent sur lui. Il doit donc vendre une partie de sa bibliothèque au McGill College et emprunter encore une fois auprès de son ami Verreau. Cette nouvelle fonction, bien que peu lucrative, lui laisse beaucoup de loisirs. Il en profite pour publier, cette année-là, un ouvrage intitulé l’Instruction publique au Canada : précis historique et statistique ; Chauveau y reprend, dans une présentation plus étoffée et mise à jour à l’aide de statistiques récentes, les grandes lignes de son article paru dans l’encyclopédie allemande. Il trouve aussi le temps de prononcer, le 13 octobre 1876, devant l’Institut canadien de Québec, une conférence sur la promotion des lettres, et une autre, le 16 janvier 1877, intitulée « Souvenirs et légendes » dans laquelle il renoue avec les contes de son enfance.

La présidence de la Commission du havre de Québec n’est pour Chauveau qu’une halte en attendant un emploi plus prestigieux. En septembre 1877, Boucher de Boucherville lui offre le poste de shérif de Montréal. Ce haut fonctionnaire, aux multiples responsabilités, désigne les jurés, veille à l’exécution des jugements des cours de police et d’assises, impose les amendes, fait saisir les biens et immeubles, et administre le palais de justice et les prisons. Faute de mieux, Chauveau accepte cette proposition. En 1878, on lui offre de revenir à la politique active, mais il se dit « trop chargé de dettes et trop meurtri » par les expériences passées. Il préfère accepter, la même année, l’invitation faite par la faculté de droit de l’université Laval, à Montréal, pour y enseigner. Cette nouvelle fonction redore son blason mais accroît ses soucis. Il consacre beaucoup de temps à préparer des cours que les étudiants ne semblent pas apprécier. Ces derniers se plaignent, dans une pétition aux autorités de l’université, que Chauveau « manque de méthode, s’arrêtant longuement sur des détails insignifiants ». On va même jusqu’à réclamer son renvoi, sans toutefois l’obtenir. Malgré tout, Chauveau sera, de 1884 à 1890, doyen de la faculté.

À l’occasion de la quatrième édition de l’ouvrage de Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, Chauveau prépare une biographie détaillée de cet auteur, laquelle sera publiée en 1883. Il y trace un portrait vivant et très juste de Garneau, alimenté de remarques critiques sur son œuvre ; à cet égard, il se montre, comme à l’époque de sa jeunesse, moins méfiant que Garneau à l’endroit des anglophones et moins dur que lui envers les Patriotes qui se sont ralliés à l’Acte d’Union.

Entre-temps, Chauveau trouve, au sein de la Société royale du Canada, un foyer intellectuel à sa mesure ; vice-président en 1882–1883 puis président en 1883–1884, il y prononce plusieurs conférences. Mais « les responsabilités, les ennuis, les dangers et tracasseries » inhérents à sa fonction de shérif de Montréal l’empêchent d’entreprendre une édition complète de ses propres œuvres. Il a aussi à subir un harcèlement continuel des ultramontains. En 1884 et en 1885, Jules-Paul Tardivel* et le père Joseph Grenier mènent contre l’ex-surintendant une campagne de dénigrement parce que celui-ci avait déjà correspondu avec Victor Duruy et avait accepté les décorations d’un gouvernement français prétendu maçonnique. Ils l’accusent d’avoir tout au long de sa vie répandu « des idées funestes » et d’avoir perverti « jusqu’à la notion chrétienne de l’éducation » : « il a déposé en germe dans nos lois et notre système scolaires [...] toutes les idées du programme maçonnique ». Devant de tels propos inquisiteurs, Honoré Beaugrand* et Alphonse Lusignan prennent la défense de Chauveau dans la Patrie. Les soucis et la maladie expliquent la rareté de ses œuvres à cette époque. Le discours qu’il prononcera à Québec le 24 juin 1889, lors de l’inauguration du monument consacré à Jacques Cartier* et à Jean de Brébeuf*, constituera son dernier cri. Quatre mois plus tard, il écrira à Rameau de Saint-Père : « Je crois que la machine commence à se détraquer et franchement je n’en serais pas fâché ; car la vie n’a pas été bien agréable pour moi depuis quelques années et l’avenir – si l’on peut parler d’avenir à mon âge – s’annonce plus sombre encore ! » Atteint de paralysie, il se retire à Québec dans sa résidence de la rue Sainte-Anne, où il meurt le 4 avril 1890.

Pierre-Joseph-Olivier Chauveau a laissé de nombreux écrits dont les plus importants sont à notre avis : Charles Guérin : roman de mœurs canadiennes (Montréal, 1853), paru d’abord en feuilleton dans l’Album littéraire et musical de la rev. canadienne (Montréal), de février 1846 à mars 1847 (pour une analyse approfondie de ce roman de même qu’une description des différentes éditions qui ont paru jusqu’à aujourd’hui, on peut consulter le DOLQ, I : 101–105) ; la Pléiade rouge : biographies humoristiques (Montréal, 1854), rédigé en collaboration avec Joseph-Charles Taché sous le pseudonyme de Gaspard Le Mage ; l’Instruction publique au Canada : précis historique et statistique (Québec, 1876), paru d’abord en allemand dans l’Encyklopädie des gesammten Erziehungs und Unterrichtswesens [...], K. A. Schmid et al., édit. (2e éd., 10 vol., Gotha et Leipzig, République démocratique allemande, 1876–1887) ; François-Xavier Garneau : sa vie et ses œuvres (Montréal, 1883), publié en premier lieu dans le quatrième volume de l’édition de 1882–1883 de l’Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours (4e éd., 4 vol., Montréal) de François-Xavier Garneau ; cette édition est parue grâce aux soins du fils de l’historien, Alfred Garneau. Un inventaire exhaustif de l’œuvre de Chauveau a été dressé par T.-L. Hébert, « Biobibliographie de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau » (thèse de bibliothéconomie, univ. de Montréal, 1944) ; cette compilation, accompagnée de commentaires descriptifs, nous aide à mieux cerner l’ensemble des publications de Chauveau. On ne peut passer sous silence l’étude systématique que le volume I du DOLQ a consacrée aux principaux écrits de Chauveau.

On trouve également des chroniques, des poèmes et des reproductions de discours de Chauveau dans les journaux ou revues de l’époque, dont le Canadien, 1838–1841, 1847–1851, le Courrier des États-Unis (New York), 1841–1855, le Castor (Québec), 1843–1845, le Journal de Québec, 1844, 1854, 1871, et le JIP, 1857–1873.

Chauveau fit l’objet de nombreuses biographies de la part de ses contemporains. Nous avons retenu parmi celles-ci : Achintre, Manuel électoral, 3s. ; L.-M. Darveau, Nos hommes de lettres (Montréal, 1873), 124–153 ; L.-O. David, Biographies et portraits (Montréal, 1876), 189–199. Plus récemment, des historiens se sont penchés sur des aspects spécifiques de la carrière de Chauveau. Signalons à cet égard : J.-A. Pelletier, « l’Union des Canadas et P.-J.-O. Chauveau dans la tourmente », Mosaïque québécoise (Québec, 1961), 88–97 ; Maurice Lebel, « P.-J.-O. Chauveau, humaniste du XXe siècle », Rev. de l’univ. Laval (Québec), 17 (1962–1963) : 32–42 ; L.-P. Audet, « P.-J.-O. Chauveau et l’éducation », SRC Mémoires, 4e sér., 4 (1966), sect. i : 13–40 ; « P.-J.-O. Chauveau, ministre de l’Instruction publique, 1867–73 », 4° sér., 5 (1967), sect. i : 171–184 ; Gérard Parizeau, la Société canadienne française au XIXe siècle : essai sur le milieu (Montréal, 1975), 233–252.

Les ANQ-Q possèdent des papiers personnels (correspondance, projets de loi et listes officielles) de Chauveau sous la cote AP-G-41. Ce dépôt garde également un bon nombre de ses lettres dans divers fonds, tels les fonds Côme-Séraphin Cherrier (AP-G-43), Hector-Louis Langevin (AP-G-134) et Jean-Baptiste Meilleur (AP-G-184). Le fonds du secrétaire provincial (QBC 6), celui de l’Instruction publique (QBC 27) et celui de l’Éducation (PQ-É) renferment la correspondance officielle, les procès-verbaux et l’état financier de ces différents organismes étatiques lorsqu’ils étaient sous la responsabilité de Chauveau. Signalons enfin que l’article « De quelques testaments », J.-J. Lefebvre, édit., ANQ Rapport, 1960–1961 : 168–174, reproduit le testament de Chauveau.

D’autres missives de Chauveau sont conservées aux APC dans les fonds John Alexander Macdonald (MG 26, A, 202, 226, 340–350, 513–524), Alexander Mackenzie (MG 26, B), Joseph-Adolphe Chapleau (MG 27, I, C3) et George-Étienne Cartier (MG 27, I, D4). De même, les ASQ possèdent une importante collection de lettres écrites par Chauveau, s’étalant de 1850 à 1890, dans les fonds Viger-Verreau, Cartons 94–96, et Univ., Carton 106, nos 35–36, 70–71, 87, 100. Outre le fonds Chauveau déposé aux APC (MG 24, B54) et le fonds Alphonse Desjardins à la Fondation Lionel-Groulx, Institut d’hist. de l’Amérique française (Montréal), quelques pièces d’archives de moindre importance sur Chauveau sont conservées dans les dépôts suivants : ASN, AP-G, L.-É. Bois ; J.-A.-I. Douville ; et AUM, P58, H3/81 ; I2/58. Enfin, le chercheur pourra consulter avec profit l’ouvrage de Francine Hudon, Inventaire des fonds d’archives relatifs aux parlementaires québécois (Québec, 1980), 39–41. [j. h. et p. p.]

Canada, prov. du, Assemblée législative, App. des journaux, 1855–1859 (rapports du surintendant de l’Instruction publique) ; Parl., Doc. de la session, 1860–1866 (rapports du surintendant de l’Instruction publique).— Debates of the Legislative Assembly of United Canada (Gibbs et al.), IV–XI.— Débats de l’Assemblée législative (M. Hamelin), [I–II].— Québec, Parl., Doc. de la session, 1869–1874 (rapports du ministère de l’Instruction publique).— L’Événement, 1868–1873.— L.-P. Audet, Hist. de l’enseignement, II ; Histoire du conseil de l’Instruction publique de la province de Québec, 1856–1864 (Montréal, 1964).— Désilets, Hector-Louis Langevin.— M. Hamelin, Premières années du parlementarisme québécois.— André Labarrère-Paulé, Les instituteurs laïques au Canada français, 1836–1900 (Québec, 1965) ; Les laïques et la presse pédagogique au Canada français au XIXe siècle (Québec, 1963).— Monet, Last cannon shot.— L.-P. Audet, « Le premier ministère de l’Instruction publique au Québec, 1867–1876 », RHAF, 22 (1968–1969) : 171–222.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Jean Hamelin et Pierre Poulin, « CHAUVEAU, PIERRE-JOSEPH-OLIVIER », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 30 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/chauveau_pierre_joseph_olivier_11F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/chauveau_pierre_joseph_olivier_11F.html |

| Auteur de l'article: | Jean Hamelin et Pierre Poulin |

| Titre de l'article: | CHAUVEAU, PIERRE-JOSEPH-OLIVIER |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1982 |

| Année de la révision: | 1982 |

| Date de consultation: | 30 déc. 2025 |