Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 4313065

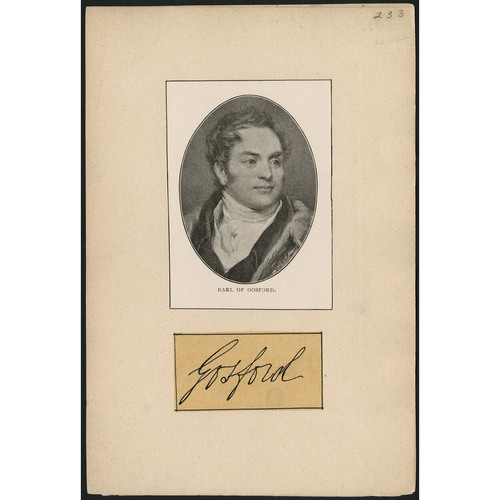

ACHESON, ARCHIBALD, 2e comte de GOSFORD, administrateur colonial, né le 1er août 1776 en Irlande, fils aîné d’Arthur Acheson, 1er comte de Gosford, et de Millicent Pole ; le 20 juillet 1805, il épousa à Londres Mary Sparrow, et ils eurent un fils et deux filles ; décédé le 27 mars 1849 dans son domaine de Markethill (Irlande du Nord).

Archibald Acheson était issu d’une famille protestante d’origine écossaise qui s’était établie en Irlande en 1610. Comme les fils de bien des pairs d’Irlande, il fit ses études en Angleterre : l’University of Oxford lui décerna un baccalauréat ès arts en 1796 et une maîtrise ès arts l’année suivante. Au cours de la répression de la rébellion irlandaise de 1798, il servit à titre de lieutenant-colonel dans la milice du comté d’Armagh (Irlande du Nord). La même année, il fut élu à la chambre des Communes d’Irlande comme député de ce comté, où sa famille avait son domaine. En 1800, il s’opposa en vain à la loi unissant l’Irlande à la Grande-Bretagne ; l’année suivante, en vertu de cette même loi, il devint député à la chambre des Communes britannique. En 1807, il abandonna son siège pour succéder à son père à titre de comte de Gosford et, en 1811, il fut élu à la chambre des Lords à titre de représentant des pairs d’Irlande. Beau-frère de lord William Cavendish Bentinck, il était lié à une puissante famille de whigs et soutint ce parti avec constance au Parlement. Lorsque les whigs prirent le pouvoir, il obtint plusieurs nominations.

Même si Gosford était issu de l’establishment protestant et défendait « la cause protestante », il préconisait le partage du pouvoir avec la majorité catholique en Irlande. En 1825, il s’opposa au projet de loi qui bannissait la Catholic Association de Daniel O’Connell. Quatre ans plus tard, il vota en faveur de l’émancipation des catholiques et, en 1833, il appuya l’assaut lancé par le gouvernement whig contre les privilèges de l’Église d’Irlande, reconnue comme l’Église établie dans ce pays. Il appuyait également le programme lancé par les whigs en vue d’accroître le nombre de catholiques dans la magistrature. Qualifié de « gentleman généreux, aimable et libéral », il vota pour le Reform Bill en 1832 et pour l’émancipation des Juifs, avec une minorité de députés, en 1833. Il critiquait ouvertement l’ordre d’Orange, responsable selon lui d’une bonne part des frictions religieuses en Irlande. Lord-lieutenant du comté d’Armagh à compter de 1831, il chercha à maintenir la paix à une époque de plus en plus violente en faisant appel à la force constabulaire irlandaise, constituée depuis peu, plutôt qu’aux troupes régulières. Accusé aux Communes de faire montre de favoritisme envers les catholiques, il fut défendu par Joseph Hume ainsi que par O’Connell selon qui Gosford n’avait montré « nul esprit de parti ». Comme les whigs se maintenaient au pouvoir grâce à l’appui des députés radicaux et de ceux du parti irlandais, la popularité de Gosford auprès de ces deux groupes explique en partie sa nomination, le 1er juillet 1835, au poste de gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique. Mais il fut choisi aussi parce que les ministres espéraient le voir appliquer avec succès dans le Bas-Canada les techniques de conciliation si brillamment employées en Irlande. Pour avoir bien voulu accepter cette nomination, on l’avait fait accéder le 13 juin à la pairie du Royaume-Uni sous le titre de baron Worlingham.

Comme Gosford était civil, contrairement à ses prédécesseurs, il ne fut pas nommé commandant des troupes du Canada, mais se vit attribuer une autorité exceptionnelle sur les lieutenants-gouverneurs des colonies voisines, qui reçurent copie de ses instructions. En outre, il fut placé à la tête d’une commission d’enquête sur les problèmes politiques du Bas-Canada dont étaient également membres sir Charles Edward Grey, auparavant juge en Inde, et sir George Gipps, qui avait servi aux Antilles. Thomas Frederick Elliot, responsable du Département des affaires nord américaines au ministère des Colonies, en avait été détaché pour servir de secrétaire à la commission et devint commissaire en fait, sinon en titre. Les instructions du secrétaire d’État aux Colonies, lord Glenelg, précisaient bien que les commissaires étaient en « mission de paix et de conciliation ». Ils devaient trouver une solution au conflit qui opposait l’exécutif et la chambre d’Assemblée et qui avait à peu près paralysé le gouvernement du Bas-Canada. Cependant, le roi Guillaume IV était intervenu pour restreindre leur liberté d’action : ils n’avaient pas le droit de discuter des avantages et inconvénients qu’il y aurait à rendre électif le Conseil législatif.

Gosford prit la tête du gouvernement bas-canadien le 24 août 1835. Comme son prédécesseur lord Aylmer [Whitworth-Aylmer] avait été de plus en plus identifié au parti des bureaucrates, ou parti constitutionnaliste, Gosford le fréquenta le moins possible jusqu’à son départ le mois suivant. Ensuite, il tint une série de dîners et de bals somptueux où il se tailla une réputation de « bon vivant » et réserva tous les égards aux principaux membres du parti patriote et à leurs femmes. Suspect à bien des patriotes, Gosford était tout de même assez populaire au moment de l’ouverture de la session, en octobre 1835, pour empêcher leur chef Louis-Joseph Papineau* de convaincre la chambre de se disperser en attendant d’avoir obtenu gain de cause sur l’ensemble des Quatre-vingt-douze Résolutions. Il promit dans son discours d’ouverture que des réformes seraient adoptées « avec promptitude, impartialité et fermeté ». Au cours de la session, il répondit favorablement à 67 des 72 adresses de l’Assemblée et réserva la sanction d’un seul projet de loi sur 59. La presse anglophone lui reprocha vivement son attitude, Adam Thom*, rédacteur en chef du Montreal Herald, se montrant particulièrement offensant dans une série d’articles intitulée « Anti-Gallic letters ». Papineau et ses partisans éprouvèrent du mécontentement lorsqu’ils virent Gosford refuser de démettre de leur poste plusieurs fonctionnaires impopulaires avant que leur conduite n’ait fait l’objet d’un examen complet et impartial. Néanmoins, le gouverneur parvint à gagner l’appui d’un certain nombre de patriotes modérés [V. George Vanfelson*] et prédit que l’Assemblée voterait les crédits.

Le premier rapport de la commission Gosford, présenté en janvier 1836, reflétait cette présomption. Le document, qui portait sur la question critique des finances coloniales, était l’œuvre de Gipps, figure dominante de la commission et porte-parole de Gosford auprès des patriotes dans les négociations sur les subsides. Convaincu que le « pouvoir immodéré » de la chambre découlait de la « résistance malavisée » qu’elle avait rencontrée dans des cas où ses demandes étaient justifiées, Gipps recommandait de lui concéder tous les revenus de la couronne en échange d’une liste civile extrêmement modeste. Comme il arriverait souvent par la suite, les commissaires prirent des positions adverses : Gosford et Elliot appuyèrent la proposition, mais Grey souligna qu’il fallait une liste civile beaucoup plus consistante pour assurer l’indépendance de l’exécutif et apaiser les craintes légitimes de la minorité britannique. L’Assemblée n’étudia jamais sérieusement le rapport. Au début de 1836, le nouveau lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, sir Francis Bond Head*, remit sa copie des instructions de Gosford à l’Assemblée de sa province. Quand on apprit dans le Bas-Canada que les commissaires ne pouvaient pas accepter un Conseil législatif électif ni abandonner inconditionnellement les revenus de la couronne, bien des patriotes modérés retournèrent dans le giron de Papineau. En février, « un changement soudain » se produisit dans les sentiments de l’Assemblée : elle refusa de voter des arrérages de salaire dus à des fonctionnaires qui n’avaient pas été payés depuis près de trois ans, adopta un projet de loi de finances valide pour six mois que le Conseil législatif ne put que rejeter tant il était contestable et réitéra son appui aux Quatre-vingt-douze Résolutions. En mars, Papineau et ses partisans quittèrent la chambre, de sorte que le quorum n’était plus atteint. Gosford prorogea le Parlement le 21 mars et puisa dans les revenus imprévus et fonciers pour payer les dépenses les plus pressantes. Un règlement satisfaisant de la crise financière était, admit-il, « aussi lointain et plus improbable que jamais ».

C’est sur ce même ton pessimiste que fut rédigé à la mi-mars 1836 le deuxième rapport de la commission. Ses auteurs prédisaient avec réalisme que l’Assemblée ne voterait jamais les crédits à moins que toutes ses exigences ne soient satisfaites, mais ils sentaient qu’y céder entraînerait la création d’« une république française au Canada ». En conséquence, ils recommandaient d’abroger la loi de 1831 sur le revenu, qui avait cédé au Parlement le contrôle des revenus substantiels réservés à la couronne en 1774 par la loi de la province de Québec sur le revenu ; ainsi l’exécutif disposerait de fonds suffisants pour maintenir les services essentiels du gouvernement. Les commissaires ne s’entendaient toutefois pas sur les détails : Gosford, Gipps et Elliot estimaient qu’il fallait abroger la loi pour une période limitée, le temps de convaincre la chambre de reconsidérer sa position, tandis que Grey souhaitait une abrogation d’une durée indéfinie. À Londres, le secrétaire à la Guerre, lord Howick, qui à titre de sous-secrétaire aux Colonies en 1831 avait rédigé le projet de loi et l’avait défendu au Parlement, força Glenelg à refuser l’abrogation. Selon Howick, les commissaires étaient trop divisés pour être d’une utilité quelconque, mais il ne put convaincre le cabinet de les remplacer par « un gouverneur réellement compétent », qui aurait eu de vastes pouvoirs et des instructions précises, ni de leur donner des instructions qui auraient augmenté leurs chances d’aboutir dans leurs négociations avec l’Assemblée. L’influence négative de Howick plaça Gosford dans une impasse : seule l’Assemblée pouvait voter des crédits, mais il ne pouvait accepter les conditions qu’elle posait pour le faire.

Gosford persévéra dans ses efforts de conciliation. En février 1836, il donna à Elzéar Bédard, qui avait présenté à l’Assemblée les Quatre-vingt-douze Résolutions du parti patriote, un poste vacant de juge, même s’il n’occupait que le vingt-quatrième rang d’ancienneté au barreau. En avril, il soumit à Glenelg une liste de dix candidats au Conseil législatif dont sept appartenaient au parti majoritaire à l’Assemblée. Il souhaitait également modifier la composition du Conseil exécutif qui ne lui inspirait guère confiance. Au début de mai, dans leur troisième rapport, les commissaires rejetèrent l’idée de rendre le Conseil exécutif responsable devant l’Assemblée et suggérèrent plutôt que ses membres conservent leur siège à la discrétion du gouverneur et non pas aussi longtemps que leur conduite serait bonne. Comme d’habitude, Grey différa d’opinion ; il craignait que ce changement ne force le gouverneur à choisir ses conseillers dans le parti qui dominerait l’Assemblée. Le 5 mai, souhaitant restructurer immédiatement le conseil, Gosford soumit à Glenelg une liste de 14 candidats où figuraient notamment des patriotes aussi éminents que René-Édouard Caron*, Hector-Simon Huot, Pierre-Dominique Debartzch et Augustin-Norbert Morin*, tous de tendance modérée sauf Morin peut-être, qui adoptait de plus en plus les vues de Papineau. Au cours de l’été de 1836, en attendant une réponse à ses recommandations, Gosford entreprit une grande tournée de la province. « Je ne me suis jamais trouvé dans un pays où le confort était aussi généralisé et les habitants aussi paisibles, heureux et satisfaits », rapporta-t-il. Lorsqu’il reçut la réponse attendue, il fut consterné d’apprendre que Glenelg ne ferait aucune modification au Conseil législatif et au Conseil exécutif avant que les commissaires n’aient terminé leur enquête et qu’un règlement global puisse être offert à l’Assemblée. Il convoqua de nouveau le Parlement le 22 septembre mais, dès le 30, l’Assemblée ajourna ses travaux jusqu’à l’entière satisfaction de ses exigences. Gosford prorogea le Parlement et souligna à Glenelg que d’importantes lois sur le commerce et les banques viendraient à échéance si le gouvernement impérial n’intervenait pas.

Le 15 novembre 1836, les membres de la commission Gosford déposèrent leur rapport final. Ils concluaient que la Grande-Bretagne ne serait pas justifiée de modifier le régime électoral de la colonie pour accroître le nombre de députés britanniques. D’un autre côté, ils soulignaient que, puisque les Britanniques ne voulaient pas d’un Conseil législatif électif et que cette modification, à elle seule, ne satisferait pas les Canadiens français, il fallait seulement procéder à des réformes mineures et à de nouvelles nominations. Conscients que l’Assemblée accueillerait mal cette décision, les commissaires suggérèrent encore d’abroger la loi de 1831 sur le revenu pour mettre des fonds à la disposition de l’exécutif. Ils recommandèrent aussi que le Parlement britannique rejette les réclamations extrêmes de l’Assemblée. Comme on pouvait le prévoir, Grey présenta son propre rapport : il préconisait des changements substantiels au régime électoral afin de renforcer la position de la minorité britannique à l’Assemblée.

Au terme d’un long débat, le cabinet accepta les recommandations de la commission Gosford, à l’exception de celle qui portait sur l’abrogation de la loi sur le revenu. Le 6 mars 1837, lord John Russell déposa aux Communes dix propositions qui exposaient le programme du gouvernement ; elles étaient beaucoup plus conciliantes que coercitives. Le gouvernement ne demandait pas au Parlement britannique de donner à l’exécutif une source permanente de revenus, mais seulement de l’autoriser à puiser dans le trésor colonial de quoi payer les arrérages dus aux fonctionnaires. Glenelg promettait que dorénavant seuls les revenus imprévus et fonciers serviraient à payer les dépenses pour lesquelles l’Assemblée ne voterait pas de crédits. La seule autre ingérence du gouvernement dans les pouvoirs de l’Assemblée serait une mesure pour prolonger la durée des lois sur le commerce et les banques qui n’auraient pas été renouvelées. Plusieurs propositions, dont une qui promettait de ne pas établir de compagnies de colonisation sans l’approbation de l’Assemblée, montraient que le gouvernement désirait parvenir à une entente. Même s’il s’opposait à l’électivité du Conseil législatif et à la responsabilité du Conseil exécutif, il promettait d’appliquer les réformes recommandées par la commission Gosford.

En juin 1837, Gosford soumit de nouveau les noms de ceux qu’il souhaitait voir siéger aux conseils. Plusieurs candidats avaient été écartés parce qu’ils avaient déclaré ouvertement leur opposition aux résolutions de Russell, mais ceux qu’il proposait appartenaient pour la plupart au parti patriote ; et Gosford prédit donc que l’Assemblée voterait les crédits si ces nominations étaient confirmées. Cependant, la dépêche de Glenelg les confirmant arriva trop tard : l’Assemblée, convoquée pour voter les crédits et devancer par le fait même l’affectation des fonds coloniaux par le Parlement, s’était réunie, avait refusé de voter les crédits et avait été prorogée.

Gosford n’était ni un incompétent au grand cœur ni le « vil hypocrite » que dépeignaient ses critiques. Il espérait créer dans le Bas-Canada une alliance entre les modérés des deux partis et maintenir l’équilibre du pouvoir, comme le gouvernement whig le faisait en Irlande entre les catholiques et les protestants. Là-bas, la politique des whigs consistait à distribuer des faveurs aux protestants libéraux et aux catholiques afin de corriger un déséquilibre historique aux niveaux supérieurs de l’administration. Gosford poursuivait le même but. Il augmenta les nominations de Canadiens français dans le domaine judiciaire et la magistrature, insista pour qu’un juge en chef et un commissaire des Terres de la couronne soient choisis parmi eux et leur donna la majorité au Conseil exécutif ainsi qu’une majorité virtuelle au Conseil législatif. Il accrut substantiellement le nombre de ceux qui occupaient une charge rémunérée. En outre, il refusa d’autoriser le cumul des fonctions, de fermer les yeux sur le népotisme et de nommer à des postes importants des gens connus pour leur antipathie envers les Canadiens français. Mais le Bas-Canada n’était pas l’Irlande. Dans les années 1830, O’Connell et l’élite catholique, conscients de n’avoir rien à gagner d’un affrontement avec les autorités impériales, coopéraient avec les whigs. Moins au fait de la politique impériale qu’O’Connell et aiguillonné par des radicaux anglais comme John Arthur Roebuck*, Papineau exigeait que son parti puisse diriger la colonie par l’intermédiaire de l’Assemblée et avait la folie de croire que la Grande-Bretagne céderait. Conscient de l’extrémisme de Papineau, Gosford continua ses efforts pour miner le leadership de celui-ci en persuadant l’élite canadienne-française qu’elle atteindrait la plupart de ses objectifs par la modération et le partage du pouvoir. Il exploita habilement les divisions qui régnaient au sein du parti patriote, alliance d’hommes politiques de Québec, de Montréal et des différentes régions, qui ne s’entendaient pas sur le degré d’affrontement que le parti devait rechercher. Au cours de sa première année, il avait gagné à sa cause des hommes politiques de Québec. Il sut également tirer parti de l’antagonisme entre les patriotes radicaux et la hiérarchie catholique en collaborant harmonieusement avec Jean-Jacques Lartigue et Ignace Bourget* ; il confirma la nomination de Lartigue comme premier évêque de Montréal et approuva celle de Bourget comme coadjuteur de l’évêque. Cependant, il ne parvint pas à arracher à Papineau la maîtrise de l’Assemblée, quoique ses tactiques aient probablement contribué par la suite à limiter les appuis à la rébellion.

L’indécision du gouvernement whig contribua sans aucun doute à l’échec de Gosford en renforçant chez bien des patriotes la conviction que la Grande-Bretagne céderait. Cependant, même sans ce handicap, Gosford n’aurait probablement pas réussi. Il avait constamment sous-estimé l’appui dont bénéficiait Papineau. De plus, une fois les résolutions de Russell adoptées, obtenir le soutien des modérés lui était moins utile qu’auparavant : il ne pouvait pas confier de charges à ceux qui rejetaient ces résolutions et ceux qui les défendaient étaient traités de « vendus ». Dès l’été de 1837, le gouvernement ne pouvait plus maintenir l’ordre dans les campagnes. En septembre, Gosford destitua 18 magistrats et 35 officiers de milice qui avaient assisté à des réunions où la désobéissance civile avait été prônée. Le mois suivant, il concéda que la constitution devrait être suspendue. En novembre, il présenta sa démission et recommanda la nomination d’un nouveau gouverneur qui aurait le pouvoir de proclamer la loi martiale.

À mesure que le gouvernement perdait la maîtrise des régions rurales, l’exécutif et la minorité britannique renouaient leurs liens naturels. Aux yeux de Gosford, le parti des bureaucrates était au Bas-Canada ce que l’ordre d’Orange était à l’Irlande. En 1835 et 1836, il avait dénoncé publiquement les clubs de fusiliers et les unités volontaires de cavalerie que des constitutionnalistes mettaient sur pied à Montréal et à Québec. Par la suite, en recommandant que les réserves du clergé soient affectées à l’éducation de tous et non pas à l’Église d’Angleterre seulement, il exploita les différends qui, au sein du parti des bureaucrates, opposaient partisans et adversaires des privilèges accordés à l’Église établie. Toutefois, lorsque l’appareil de la magistrature se mit à s’effondrer en 1837, le parti des bureaucrates resserra les rangs en écartant les modérés, et on pressa de plus en plus Gosford de recourir à ce parti pour maintenir l’ordre. S’il avait disposé de plus de soldats britanniques ou d’un équivalent à la force constabulaire irlandaise, il aurait peut-être résisté, mais le Bas et le Haut-Canada ne comptaient, au début de 1837, que 2 400 soldats britanniques de métier. D’abord réfractaire à l’idée d’accroître leur nombre, il usa en juin de son pouvoir discrétionnaire pour faire venir un régiment de Nouvelle-Écosse, ce qui irrita le major général sir John Colborne*, commandant des troupes du Canada. Mais dès octobre celui-ci admettait qu’il fallait des renforts, que Gosford demanda dans les Maritimes. En novembre, sous la pression de ses conseillers militaires, il sanctionna officieusement les préparatifs de défense de la minorité britannique. En fait, il démissionnait en partie parce qu’il se savait persona non grata auprès du parti des bureaucrates, dont l’appui pourrait être nécessaire advenant une rébellion.

Le 16 novembre 1837, convaincu que les griefs des patriotes étaient « de simples prétextes pour masquer des desseins plus profonds et plus noirs », Gosford lança à contrecœur 26 mandats d’arrestation, dont un contre Papineau. Ce fut l’étincelle qui mit le feu aux poudres : une semaine plus tard, la rébellion éclatait à Saint-Denis, sur le Richelieu [V. Wolfred Nelson*]. En décembre, Gosford soumit le district de Montréal à la loi martiale. Il faut dire à sa décharge qu’il tenta de contenir les forces qu’il avait dû libérer. Il pressa Colborne de recourir à la loi civile aussi souvent que possible. À la fin de décembre, quand la rébellion sembla écrasée, il relâcha 112 habitants pour montrer sa clémence. Tout en acceptant que les leaders rebelles soient traduits en cour martiale, il insista pour que Colborne procède « avec la plus grande prudence ». Il ne tolérerait ni représailles de la part du parti des bureaucrates ni persécutions contre ceux qui n’avaient pas participé au soulèvement.

En janvier 1838, Gosford apprit que sa démission avait été acceptée. Il était alors un personnage isolé et assez pathétique. Ses seuls alliés et compagnons réguliers étaient quelques Canadiens français modérés, dont Elzéar Bédard et Étienne Parent*, rédacteur en chef du Canadien de Québec. Il se sentait trahi par Glenelg. Depuis la fin de son mandat de commissaire spécial, le 18 février 1837, son salaire de gouverneur ne suffisait plus à ses nombreuses dépenses officielles. La goutte le faisait de plus en plus souffrir. Retardé par une chute sur la glace, il partit seulement le 27 février 1838. Colborne assuma alors officiellement la charge de l’administration.

De retour en Angleterre, Gosford reçut un vote de remerciement de la part du ministère whig et, le 19 juillet 1838, la grand-croix de l’ordre du Bain (division civile). Il ne cessa pas de s’intéresser au Canada. En apprenant la nomination de lord Durham [Lambton] comme gouverneur, il déclara qu’« on n’aurait pas pu faire de choix plus judicieux ». Il lui écrivit que la majorité des Canadiens français n’avaient pas participé à la rébellion et qu’il devait se méfier du parti des bureaucrates. Mais Durham se montra de plus en plus ethnocentrique, et Gosford le critiqua amèrement lorsqu’il confia des postes à d’aussi ardents adversaires des Canadiens français que James Stuart* et Peter McGill*. Il attribua même la deuxième rébellion, à l’automne de 1838, à la stupidité de Durham et se montra tout aussi sévère pour Colborne et « ces sauvages volontaires ». Lorsque Colborne démit de leurs fonctions trois juges francophones, Bédard, Philippe Panet* et Joseph-Rémi Vallières de Saint-Réal, Gosford prit leur parti devant le ministère des Colonies et leur obtint un congé de 12 mois avec plein salaire. Jugeant « injuste » et « arbitraire » le projet d’union de 1840, il présenta à la chambre des Lords une pétition de protestation du Bas-Canada à ce sujet. Au cours des années 1840, il s’intéressa de nouveau à l’Irlande, et il s’opposa à O’Connell sur la question du rappel de l’Union. Dans ses dernières années, il s’occupa surtout de ses domaines.

À son départ du Bas-Canada, Archibald Acheson n’était guère aimé de la minorité britannique ni des patriotes. Le gouvernement de Londres ne tint pas compte de son avis mais suivit les recommandations de Durham, selon qui Gosford « ignor[ait] absolument tout [...] ce qui se pass[ait] autour de lui ». Cette remarque est injuste. Gosford avait manifesté de remarquables qualités d’administrateur ; il avait plus de sensibilité politique que ses prédécesseurs et plus de tolérance que ses successeurs immédiats. Sa sincérité ne saurait être mise en doute. Il fit probablement tout ce qui était possible, dans les circonstances, pour limiter la gravité de la rébellion, et si Durham l’avait écouté le second soulèvement aurait peut-être été beaucoup moins sanglant. Bien sûr, Gosford n’atteignit pas ses objectifs, mais il n’eut probablement jamais une chance raisonnable de réussir.

Un portrait d’Archibald Acheson, 2e comte de Gosford, qu’il offrit à Jean-Jacques Lartigue à la demande de ce dernier est reproduit dans Joseph Schull, Rebellion : the rising in French Canada, 1837 (Toronto, 1971).

APC, MG 24, A17 ; A19 ; A25 ; A27 ; A40 ; B1 ; B36 ; B37 ; B126 ; B127 ; C11.— National Library of Ireland (Dublin), Dept. of mss, mss 13345–13417 (Monteagle papers).— NLS, Dept. of mss, mss 15001–15195.— PRO, CO 42/258–280 ; 43/31–33.— Univ. of Durham, Dept. of Palaeography and Diplomatic (Durham, Angl.), Earl Grey papers.— Camillus [Adam Thom], Anti-Gallic letters ; addressed to His Excellency, the Earl of Gosford, governor-in-chief of the Canadas (Montréal, 1836).— G.-B., Parl., Hansard’s parliamentary debates (Londres), [2e] sér., 12 (1825), 3 mars ; 22 (1830), 26 févr. ; 3e sér., 2 (1831), 21 févr. ; 3 (1831), 22 mars ; 19 (1833), 17 juill. ; 20 (1833), 1er août ; 27 (1835), 14 mai ; House of Commons paper, 1835, 15, no 377 : 229–299, Report from the select committee appointed to inquire into the nature, character, extent and tendency of Orange lodges, associations or societies in Ireland [...].— L.-J.-A. Papineau, Journal d’un Fils de la liberté.— Quebec Gazette, 14 oct. 1835, 4, 8 janv. 1836.— Times (Londres), 7 avril 1836, 30 mars 1849.— Vindicator and Canadian Advertiser, 30 oct. 1835.— Burke’s peerage (1970).— Complete baronetage, G. E. Cokayne, édit. (5 vol., Exeter, Angl., 1900–1906).— DNB.— R. B. Mosse, The parliamentary guide : a concise history of the members of both houses (Londres, 1835).— George Bell, Rough notes by an old soldier, during fifty years’ service, from Ensign G.B. to Major-General C.B. (2 vol., Londres, 1867).— G. C. Bolton, The passing of the Irish Act of Union : a study in parliamentary politics (Londres, 1966).— Buckner, Transition to responsible government.— Chaussé, Jean-Jacques Lartigue.— Christie, Hist. of L.C. (1848–1855), 3–4.— G. B. Judd, Members of Parliament, 1734–1832 (Handen, Conn., 1972).— W. E. Lecky, A history of Ireland in the eighteenth century (nouv. éd., 5 vol., Londres, 1892), 4 : 320–321.— R. B. McDowell, Public opinion and government policy in Ireland, 1801–1846 (Londres, 1952).— Ouellet, Lower Canada.—Claude Thibault, « The Gosford commission, 1835–1837, and the French Canadians » (thèse de m.a., Bishop’s Univ., Lennoxville, Québec, 1963).— Léon Pouliot, « Lord Gosford et Mgr Lartigue », CHR, 46 (1965) : 238–246.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Phillip Buckner, « ACHESON, ARCHIBALD, 2e comte de GOSFORD », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 20 déc. 2024, https://www.biographi.ca/fr/bio/acheson_archibald_7F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/acheson_archibald_7F.html |

| Auteur de l'article: | Phillip Buckner |

| Titre de l'article: | ACHESON, ARCHIBALD, 2e comte de GOSFORD |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1988 |

| Année de la révision: | 1988 |

| Date de consultation: | 20 déc. 2024 |