Provenance : Lien

CARLETON, THOMAS, officier et administrateur colonial, né vers 1735 en Irlande, dernier fils de Christopher Carleton et de Catherine Ball ; le 2 mai 1783, il épousa à Londres Hannah Foy, née Van Horn ; décédé le 2 février 1817 à Ramsgate, Angleterre.

La carrière et les réalisations de Thomas Carleton ont été reléguées dans l’ombre par les exploits mieux connus de son frère aîné, Guy, lord Dorchester, ainsi que par les projets et l’action de l’élite loyaliste du Nouveau-Brunswick, avec laquelle Thomas travailla en étroite collaboration à la fondation et au développement d’une nouvelle colonie. Son style hermétique et le caractère sporadique de sa correspondance – « je me rends si rarement coupable d’écrire de longues [lettres] », ainsi qu’il l’avouait à son protecteur, lord Shelburne – ont nui aux historiens qui ont tenté d’étudier ce personnage. En tant qu’homme public, il se peut que Carleton n’ait pas été correctement dépeint. Grâce à l’aide de Jonathan Odell, secrétaire de la province, et à celle d’Edward Winslow, secrétaire militaire, il paraît peut-être, selon le mot de William Odber Raymond*, « beaucoup plus à son avantage dans sa correspondance officielle qu’il ne l’aurait été autrement ».

En 1753, après avoir passé son enfance en Irlande, Carleton entra comme volontaire dans le 20e d’infanterie. Il prit rapidement du galon, ayant été promu lieutenant et adjudant au début de 1756, et servit beaucoup en Europe au cours de la guerre de Sept Ans. Le 27 août 1759, il fut promu capitaine. Stationné à Gibraltar avec son régiment, après la paix de 1763, Carleton s’impatientait ; en 1766, il fit appel à Shelburne, « comme à [son] unique ressource », pour demander qu’advenant une autre guerre, son protecteur (alors secrétaire d’État au Département du Sud) ne « souffrît [pas] qu’[il] fût enfermé avec une bande de gloutons dans cette horrible prison ». Au cours d’un congé de dix mois, il visita Minorque, Alger et différentes régions de la France et de l’Italie, pour enfin rejoindre son régiment et rentrer en Angleterre en 1769. Nommé major le 23 juillet 1772, il prit de nouveau congé pour voyager en Europe. Ce fut sans doute grâce à sa grande expérience acquise lors de ses voyages à travers le monde que Shelburne le recommanda pour accompagner au Canada lord John Pitt, fils aîné du comte de Chatham. Mais, en mars 1774, Carleton remit ce voyage à plus tard, préférant l’expérience plus aventureuse de servir au sein de l’armée russe, qui combattait alors les Turcs sur le bas Danube. Après avoir visité Constantinople (Istanbul) et après avoir hiverné à Saint-Pétersbourg (Leningrad), il retourna en Angleterre en 1775.

En août 1775, Guy Carleton, gouverneur de Québec, recommanda que son frère fût fait quartier-maître général des forces qui y étaient en garnison. L’année suivante, Thomas, alors détenteur d’une commission de lieutenant-colonel dans le 29e d’infanterie, occupa ce poste. Au fur et à mesure que progressait la guerre d’Indépendance américaine, il se fit, comme son frère, de plus en plus critique devant la façon dont le gouvernement dirigeait l’effort militaire. De fait, sa critique devint vive au point qu’il écrivit d’une façon sarcastique : « cette lettre contient la pire des trahisons envers le gouvernement, aussi ne la signerai-je point ». Vers la fin de la guerre, il suivit avec inquiétude la fortune vacillante de Shelburne et se demanda si son retour en Angleterre serait indiqué : « on risque d’être étranger à ses propres amis, sinon oublié d’eux, pour avoir été trop longtemps absent ». Mais, en juin 1782, un « heureux changement ministériel » avait placé Shelburne dans la « sphère qui [lui] convenait », et Thomas envisagea de rejoindre son frère – devenu sir Guy – à New York et d’obtenir par la suite un autre poste au Canada.

Avant de partir pour New York, Carleton eut de nombreux problèmes à régler avec son officier commandant, Haldimand. Tous deux s’étaient plusieurs fois heurtés, Carleton, toujours chatouilleux, ayant l’impression d’être traité comme « une nullité » et d’être privé du respect dû à son grade. Un dernier affrontement survint quand Haldimand lui demanda de résigner ses fonctions de quartier-maître général avant son départ, ce que Carleton refusa de faire tant qu’il n’aurait pas obtenu une nouvelle nomination. Il quitta Québec sans que l’affaire fût réglée. Après un bref arrêt à New York, où il ne trouva aucun poste vacant, Carleton s’embarqua pour l’Angleterre. Là, réfugié dans la propriété de campagne de Shelburne, il écrivit à Haldimand et prétendit qu’il avait dû partir brusquement devant la nécessité d’aller justifier en Angleterre les dépenses du bureau du quartier-maître général. Sceptique, de toute évidence, Haldimand raya le nom de Carleton de la liste des membres de son état-major et nomma à sa place le colonel Henry Hope*. Carleton, dont les états de service étaient ternis et la carrière menacée, ne reçut point d’aide après le mois de février 1783, puisque Shelburne (alors premier ministre) venait de perdre tout pouvoir, le poste de chef de son parti étant passé à William Pitt. Lorsqu’on ouvrit le poste de gouverneur dans la colonie nouvellement créée du Nouveau-Brunswick, à l’été de 1784, il n’est donc pas surprenant que Carleton l’ait accepté.

Carleton n’avait pas été, néanmoins, dans une situation tout à fait désespérée. Le nom des Carleton était encore respecté, et l’on envisageait la possibilité de confier à sir Guy le poste de gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique. En outre, ce n’avait pas été une mince tâche que de trouver un gouverneur pour le Nouveau-Brunswick : le général Henry Edward Fox et le colonel Thomas Musgrave avaient, tous deux, déjà refusé cette nomination. Carleton avait été en assez forte position pour obtenir du ministère de l’Intérieur l’engagement que son mandat au Nouveau-Brunswick serait temporaire et qu’il serait suivi par celui de lieutenant-gouverneur de la province de Québec. Il est vrai qu’il devait, par la suite, considérer sa nomination comme « l’un des événements les plus heureux de [sa] vie », et il ne l’avait pas acceptée trop tôt, comme l’avenir allait le prouver. Haldimand s’embarqua pour l’Angleterre à l’automne de 1784, et, l’année suivante, Carleton fit part de son « inquiétude » sur la baisse apparente de sa réputation auprès du secrétaire d’État à l’Intérieur, lord Sydney. Ainsi qu’il l’écrivait à Shelburne, « si j’avais persisté dans mon refus au gouvernement, l’hostilité d’un ministre eût pu être fatale, en ce moment [...] quoique redoutable, on peut lui résister ».

La préoccupation de Carleton au sujet de la possibilité d’être attaqué par Haldimand et Sydney révélait son insécurité – insécurité d’autant plus lourde, sans nul doute, que d’autres, tant au-dessus qu’au-dessous de lui, avaient des idées plus précises que les siennes sur la structure qu’on devait donner à la nouvelle colonie. Au cours de la campagne pour le partage de la Nouvelle-Écosse, en 1783–1784, certains membres de l’ambitieuse élite loyaliste, tels Edward Winslow et Ward Chipman*, étaient actifs et avaient leur franc-parler. Sir Guy, qui s’intéressait « vivement à l’idée d’un nouveau gouvernement », fit sentir, lui aussi, sa forte influence. Thomas, en revanche, ne paraît pas avoir joué un grand rôle. Il n’eut apparemment aucun mot à dire dans la nomination du premier Conseil du Nouveau-Brunswick (peut-être ne faut-il point s’en surprendre, vu la foule des quémandeurs de postes qui attendaient une récompense), tandis que le titulaire d’un autre poste au moins, et probablement de plusieurs autres, « fut désigné par le colonel Carleton sur la recommandation de son frère ». Sans doute Carleton se consola-t-il en apprenant sa promotion au grade de colonel (accordée le 20 novembre 1782), par la promesse du ministère de la Guerre de mettre deux régiments de réguliers en garnison au Nouveau-Brunswick et par l’entente que son mandat serait temporaire. Après avoir prêté le serment d’office, le 28 juillet 1784, il fit voile pour Halifax au début de septembre. Il était accompagné de sa femme, de même que de Chipman, de Jonathan Odell, de Gabriel George Ludlow et d’autres fonctionnaires récemment nommés.

À la fin de novembre, après un court séjour à Halifax, Carleton et sa suite atteignirent Parrtown (Saint-Jean), qui devint la capitale temporaire du gouverneur. Bien que ses instructions lui enjoignissent clairement de convoquer au plus tôt une chambre d’assemblée, Carleton décida « de terminer toute chose, relativement à l’organisation de la province, qui relevait proprement de la prérogative [royale] avant [de convoquer] une assemblée de représentants choisis par le peuple ». Ainsi le Nouveau-Brunswick allait-il être gouverné, en sa première année, par Carleton et le Conseil du Nouveau-Brunswick – corps formé en grande partie de Loyalistes qui allaient constamment donner des « avis unanimes ». Cette étroite collaboration entre le gouverneur et l’élite loyaliste eut une profonde influence sur la structure de la nouvelle colonie. Au vrai, l’idée que se faisait Carleton d’une véritable société coloniale ne différait pas beaucoup de celle des Loyalistes. Tout comme son frère, il était le produit d’un milieu anglo-irlandais où l’on acceptait la nécessité d’une classe dirigeante, d’une Église établie et d’un Parlement soumis au contrôle de l’exécutif. Ses conceptions, influencées par son intérêt pour les questions militaires, étaient conformes aux espoirs des Loyalistes qui rêvaient d’« une société stable, [de caractère] rural, gouvernée par une oligarchie compétente et fortement unie de gentilshommes loyalistes ».

Au moment de l’arrivée de Carleton, l’indifférence du gouverneur John Parr*, de la Nouvelle-Écosse, pour les nouveaux établissements de Loyalistes et de soldats sur la rivière Saint-Jean, jointe à un hiver froid et à l’insuffisance des provisions, avait ralenti le développement de la colonie. De plus, les projets de Guy Carleton visant à une avance vers le nord, pour y ouvrir de nouvelles terres dans le haut de la Saint-Jean, et à la consolidation des établissements existants, semblaient sur le point d’être abandonnés. Tenant compte des suggestions de son frère aîné, de ses propres penchants et des ambitions de l’élite, Thomas se mit rapidement à l’œuvre, et avec enthousiasme, pour redonner vie à la colonie chancelante. Antérieurement à la convocation d’une assemblée, on adopta tout un éventail d’importantes mesures. À cause de sa situation centrale, la pointe St Anne, rebaptisée Fredericton, fut « établie » comme nouvelle capitale ; un juge en chef, des juges adjoints et un procureur général furent nommés ; des comtés et des paroisses furent créés ; et une charte fut accordée pour l’érection civile de Saint-Jean. En outre, on soutint fortement que des trois rivières connues sous le nom de Sainte-Croix, celle qu’on appelait communément Scoodic marquerait, à l’ouest, la frontière du Nouveau-Brunswick. On veilla aussi aux besoins les plus urgents des nouveaux venus loyalistes. On s’occupa des demandes de concession et on enregistra ou, dans certains cas, on confisqua des terres. Carleton s’arrangea aussi pour que la période pendant laquelle les réfugiés devaient être approvisionnés gratuitement fût prolongée jusqu’au mois de mai 1787, et pour que ceux-ci, en cas de nécessité, fussent autorisés à utiliser des bateaux américains, plutôt que de compter sur les « navires battant pavillon britannique », pour le transfert de leurs biens au Nouveau-Brunswick. L’assignation à des Loyalistes de terres déjà occupées par des colons de l’époque préloyaliste, acadiens ou anglais, créa un problème que Carleton et le conseil résolurent en ordonnant aux nouveaux tenanciers de verser une compensation aux anciens « occupants pour les améliorations » apportées à leurs propriétés. Dans le cas des Acadiens, on s’arrangea pour les réinstaller dans d’autres parties de la colonie.

À la fin de 1785, on avait tracé les grandes lignes du futur développement du Nouveau-Brunswick. Ce devait être un avant-poste de l’Empire, doté d’un bon gouvernement et d’une société respectueuse et bien ordonnée, dont la répartition des établissements correspondrait à ce que Carleton considérait comme les besoins militaires de la colonie. Ce devait être aussi un « asile » pour les Loyalistes, qui ferait par la suite l’« envie des États américains » – une société tout à fait différente de celle qui était en train de prendre forme aux États-Unis, après la Révolution américaine. La conformité des vues du gouverneur et de ses conseillers loyalistes, tant sur le plan de la pensée que sur celui de l’action, ne nous permet pas facilement de démêler l’écheveau de leurs perceptions et de leurs désirs. Il est évident que Carleton avait fait siennes plusieurs conceptions des Loyalistes ; de même, par moments, l’élite était tout aussi réceptive devant les exigences du gouverneur, auxquelles elle se soumettait aveuglément. Sur la question des nominations, qui dans les premières années favorisèrent presque exclusivement les Loyalistes, le point de vue de Carleton sur la compétence des candidats qu’il avait choisis révèle le respect qu’il avait pour les réfugiés. « Ce sont, écrivait-il, des gentlemen, non seulement d’un réel mérite, mais qui se sont en outre distingués par leurs services et leurs souffrances pendant la dernière rébellion. » Il n’est pas douteux qu’Odell, Ludlow, Winslow et Chipman, entre autres, appuyèrent de tout cœur le choix qu’il fit de pareils « ennemis de la dissidence » et de pareils adversaires du « violent esprit partisan », et qu’ils allaient également soutenir les mesures constitutionnelles que Carleton espérait mettre au point. À l’échelon municipal, si la charte de Saint-Jean concédait quelques privilèges démocratiques à l’électorat, Carleton se donna la peine d’insister sur le fait que « le gouvernement conserv[ait] suffisamment d’influence », puisque le gouverneur nommait directement le maire, le shérif, le recorder et le greffier, « de façon à préserver le bon ordre et à assurer une parfaite obéissance ». À l’échelon provincial, Carleton affirma carrément qu’il serait « préférable que l’esprit innovateur des Américains ne [fût] pas entretenu chez les réfugiés loyaux par l’adoption de lois dans des domaines que la common law et l’usage des colonies les mieux gouvernées reconnais s[aient] être de la seule compétence de la couronne ». La vigilance à l’égard de l’exercice des prérogatives de la couronne devait s’accompagner du « renforcement [des] pouvoirs exécutifs du gouvernement [de manière à] pêcher qu’il repos[ât] à ce point sur l’élément démocratique de la constitution ».

Ces conceptions et ces gestes furent bientôt combattus, tant à l’intérieur du Nouveau-Brunswick qu’à Londres. Au début de novembre 1785, les premières élections provinciales tournèrent au tumulte et l’on dut envoyer la troupe pour réprimer une émeute à Saint-Jean. La lutte, selon William Stewart MacNutt*, se livrait entre « les hommes du gouvernement et ceux qui n’avaient pas droit aux privilèges » [ V. Elias Hardy*]. On imposa par la suite des amendes et des peines d’emprisonnement, et on accorda les six sièges disputés à Saint-Jean au groupe de Jonathan Bliss* et de Chipman, tous deux amis du gouverneur. Carleton en tira une leçon : il fallait « tenir solidement en main les rênes du gouvernement et punir avec fermeté les indociles » ; il fallait aussi, comme l’événement l’avait démontré, poster un plus grand nombre de troupes dans la région. Après avoir pris connaissance du rapport de Carleton sur les élections, Sydney approuva la façon dont le gouverneur était venu à bout de la « conduite immodérée de M. Hardy » et de ses partisans. Mais, sur d’autres points, il fut loin d’être satisfait des réalisations de Carleton. On s’était posé des questions sur le retard du gouverneur à envoyer à Londres la liste des honoraires que le conseil et lui avaient fixés, de même que sur ses hésitations à convoquer une assemblée. Plus que tout, Sydney avait été troublé par les problèmes juridiques que l’érection hâtive de Saint-Jean en municipalité avait soulevés, « votre commission ne vous donnant] aucunement l’autorité d’accorder [de semblables] chartes », écrivait-il à Carleton. Au même moment, ce dernier était en pleine dispute avec le major général John Campbell, commandant des forces armées dans l’est du Canada, au sujet de la juridiction du gouverneur sur les troupes en garnison au Nouveau-Brunswick, dont un seul régiment était arrivé.

La position de Carleton se renforça beaucoup à la suite de la nomination de son frère – sur le point de devenir lord Dorchester – au poste de gouverneur en chef, au début de 1786. (Au même moment, Thomas reçut, de ce fait, une commission de lieutenant-gouverneur.) Sydney fit clairement savoir que les problèmes militaires relèveraient du gouverneur en chef, et sans doute Thomas allait-il l’emporter sur un Campbell chagriné par la tournure des événements. Avant même d’apprendre ces heureux changements, Thomas avait manifesté sa volonté de répondre aux critiques de Sydney. Il défendit la légitimité de tous ses gestes et, s’étendant sur ses succès, il assura le secrétaire d’État à l’Intérieur « que la dissidence en [était] à son terme » dans la province. À la vérité, Carleton et ses alliés loyalistes étaient largement les maîtres du Nouveau-Brunswick. La première Assemblée se réunit en janvier 1786 afin de « mettre la dernière main à la difficile tâche d’organiser la province », selon les propres mots de Carleton. Avec l’entière volonté de collaboration dont fit preuve l’Assemblée, toute opposition disparut. En 1788, on avait achevé le transfert du siège du gouvernement à Fredericton, et l’Assemblée s’y réunit pour la première fois en juillet. L’absence de controverse amena Carleton à déclarer, en ouvrant la session de 1789 : grâce à « la prévoyance et [à] l’attention [apportées], au cours des précédentes sessions, aux divers besoins de cette colonie naissante, les affaires que j’ai maintenant à soumettre à vos délibérations se réduisent à peu de chose près au renouvellement des lois temporaires ».

La cause et la carrière de Thomas Carleton étaient dès lors étroitement liées aux destinées de son frère et de ses propres alliés de la colonie, les chefs loyalistes. De l’avis de certains observateurs, il était, en fait, la marionnette du gouverneur en chef. En réalité, si Thomas apprit avec plaisir la nomination de Dorchester et si, en 1788, il entreprit un voyage hasardeux de 350 milles, à pied, pour être au chevet de son frère malade, il y avait tout de même entre ce dernier et lui des points de désaccord. La frontière entre le Nouveau-Brunswick et la province de Québec en est un exemple, le lieutenant-gouverneur revendiquant avec succès la région du Madawaska comme partie de sa colonie. Le sort de Carleton n’en était pas moins lié à celui de son frère, et, à la fin des années 1780, ils étaient la cible de leurs ennemis. Haldimand continuait, en Angleterre, ses mordantes critiques à l’endroit de Thomas, « qui certainement ne mérit[ait] pas de faveurs », pendant que Parr, en Nouvelle-Écosse, brocardait librement les deux frères dans sa correspondance privée. Les remarques de ce dernier embarrassaient particulièrement Thomas, parce qu’elles étaient adressées à Shelburne. Mais, bien qu’il fût au courant des sentiments hostiles de Parr, Carleton ne riposta jamais avec succès à ses insinuations. L’empressement de Parr à critiquer les Carleton sans aucune crainte apparente d’offenser Shelburne explique peut-être pourquoi les liens entre Thomas et ce protecteur, jadis attentif, s’estompèrent à la fin des années 1780.

Les bruits de mauvaise administration et d’incompétence, au Nouveau-Brunswick, se révélèrent encore plus préjudiciables à Carleton. Quoiqu’il fût d’un optimisme prudent au sujet du potentiel économique de la colonie, particulièrement dans le domaine de l’agriculture qu’il croyait devoir l’emporter sur le commerce, son évaluation du progrès réalisé dans les premières années fut équilibrée et réaliste. Dans un rapport à Dorchester, en 1787, il reconnut ouvertement certains échecs économiques qu’avait subis la colonie et avoua indirectement la lenteur de son développement dans l’ensemble. Il évita, toutefois, de blâmer qui que ce fût. D’autres n’hésitèrent pas tant à désigner le coupable. « La province aurait eu, en ce moment, trois fois plus d’habitants qu’elle n’en a, n’eût été l’hostilité de son gouvernement envers le peuplement », écrivait James Glenie en novembre 1789. Glenie allait être une perpétuelle épine au flanc de l’administration, et, à l’occasion, ses affirmations furent marquées au coin de l’exagération et de la partialité. Dans le cas qui nous occupe, il avait reçu le pouvoir d’agir au nom d’Andrew Finucane dans la lutte pour recouvrer le titre de propriété de l’île Sugar, où des soldats licenciés avaient obtenu du gouvernement l’autorisation de s’installer. Glenie y voyait une conspiration pour enlever à Finucane son droit de propriété, et Carleton était impliqué dans l’affaire : « le [lieutenant-]gouverneur doit toucher sa part, en conséquence d’un achat conjoint que lui et le juge [Isaac Allan] ont fait dans le voisinage de l’île ». Un lieutenant-gouverneur et une clique qui s’enrichissaient et qui se protégeaient les uns les autres grâce aux fonctions qu’ils détenaient, voilà, alléguait-on, ce qui faisait obstacle au développement de la colonie. Quoi qu’il en soit de leur validité, les accusations de Glenie étaient graves, et beaucoup d’autres allaient parvenir aux oreilles des autorités de la métropole dans les années suivantes. Finucane s’étant plaint à Londres de la façon dont il avait été traité, Carleton avait dû, en septembre 1789, donner des explications détailles sur les circonstances dans lesquelles la famille Finucane avait perdu ses droits dans l’île Sugar. À première vue, il semblait que la procédure légale eût été scrupuleusement observée, mais le doute avait été semé.

Des insinuations de mauvaise administration, la perte apparente de l’appui de Shelburne, une colonie qui se développait lentement, tout cela avait fortement compliqué la vie de Carleton, et peut-être même compromis sa carrière. Son premier espoir de ne servir que peu de temps au Nouveau-Brunswick s’était à toutes fins utiles évanoui en 1790. Il faut bien avouer que, à la façon dont son rappel fut remis, on eut l’impression que c’était là une marque de satisfaction devant ses réalisations. On lui avait offert en 1786 le poste de lieutenant-gouverneur de Québec. « En même temps, lui écrivait lord Sydney en parlant du Nouveau-Brunswick, je ne me conformerais pas aux ordres de Sa Majesté, si je ne vous avouais pas [... que] Sa Majesté est persuadée qu’il serait à l’avantage de son service que vous restiez dans cette province. » Carleton répondit loyalement qu’il était disposé à continuer, tandis qu’il avoua en privé : « si l’on considérait comme important que je reste dans la province, lord Sydney aurait dû m’allécher par quelque chose de plus solide que des mots vides de sens ». L’année suivante, on lui offrit quelque chose de plus, en lui annonçant qu’au départ de Campbell on le ferait général de brigade en Amérique et qu’on lui donnerait le commandement des troupes au Nouveau-Brunswick. Mais la visite qu’il fit à Québec en 1788 rappela à Carleton de quelle façon on le tenait à l’écart, alors que d’autres allaient de l’avant. Ses doléances lui valurent d’Angleterre des assurances renouvelées, destinées à l’apaiser, que c’était l’intention du roi de le récompenser de ses services « aussitôt qu’il se présenterait une occasion favorable ». Néanmoins, et bien qu’il fût consulté quand le poste de lieutenant-gouverneur de Québec redevint vacant en 1789, on fit valoir le même argument contre son départ. Que pouvait faire Carleton, sinon d’« exprimer [son] entier acquiescement au désir de Sa Majesté qu’[il] restât au Nouveau-Brunswick » ?

Soldat avant tout, Carleton eut facilement pu se concentrer sur cet aspect de sa carrière et négliger ses responsabilités civiles, une fois compromises ses perspectives d’avancement dans la colonie. Il faut lui donner le mérite d’avoir continué à exprimer les besoins du Nouveau-Brunswick dans d’autres domaines. Les menaces de changer ou de fixer les frontières nord, ouest et sud de la colonie au détriment de cette dernière furent efficacement combattues pendant tout son mandat. La nouvelle de l’approbation, par le Parlement, d’une subvention pour la création d’un collège en Nouvelle-Écosse poussa Carleton à réclamer pareille aide financière pour une « institution d’enseignement publique » au Nouveau-Brunswick. Si le gouvernement de la métropole refusa l’aide demandée et si la colonie dut se contenter d’une grammar school située à Fredericton, l’Assemblée collabora au projet en accordant une terre et une petite subvention ; le premier pas était fait en vue de la création du Collège of New Brunswick. Là où Carleton se révéla impuissant, toutefois, ce fut à enrayer le déclin économique de la colonie. Le fait qu’il nota en 1791 que l’on continuait d’importer des vivres des États-Unis et que le bois de construction avait été placé sur la liste des importations permises révèle en toutes lettres la mauvaise situation de la province. Les restrictions imposées par les Britanniques, en 1790, sur la concession des terres dans la colonie, avec l’espoir que les terres de la couronne pourraient être vendues, s’avérèrent un échec de premier ordre ; au même moment, le prix des terres tomba, les moulins et les scieries cessèrent de tourner, l’immigration se tarit et le montant des dettes – même celles de l’élite – s’accrut. L’indifférence impériale atteignit son sommet quand, en 1794, on donna de nouveau aux navires américains accès au commerce des Antilles, décision qui détruisit le « commerce maritime » du Nouveau-Brunswick et aggrava l’état de sous-développement de l’agriculture.

Carleton trouva quelque compensation, à son point de vue, dans l’émergence, au moins temporaire, de sa province comme le bastion militaire dont il avait eu la vision dès le début. En 1788, il avait fait valoir la nécessité d’un plus grand nombre de postes militaires pour protéger la ligne de communication avec Québec et « pour stimuler le peuplement dans leur voisinage ». En 1790, l’arrivée du second des deux régiments promis à la colonie permit de compléter la ligne des postes avancés en direction nord. Il y avait déjà des garnisons à Saint-Jean et au fort Cumberland (près de Sackville) ; sous la direction de Dugald Campbell, de nouveaux postes furent alors établis à Grand Falls et à Presque Isle. Carleton put aussi cantonner « un corps respectable à Fredericton, ce qu’[il] considér[ait] comme une chose de grande importance ; c’[était] un endroit central et particulièrement avantageux pour les troupes ». Des questions s’élevèrent immédiatement au sujet de la concentration de la main-d’ œuvre et du matériel militaire à Fredericton plutôt qu’à Saint-Jean. La décision de Carleton fut par la suite renversée par le ministère de la Guerre, et il dut accepter que, sur le plan militaire, Saint-Jean l’emportât sur Fredericton. Mais, pendant un court laps de temps, il fut dans son élément, entouré à Fredericton d’officiers payeurs, de maîtres de caserne et de majors de garnison, de même que d’un régiment entier qui n’avait rien d’autre à faire, selon Glenie, que de « monter la garde dans la ferme du gouverneur ». Puis, à la fin de 1792, Carleton, troublé et protestant contre cette décision, recevait l’ordre de transférer un régiment à Halifax ; au mois de février suivant, le second régiment était dépêché aux Antilles. Pour remplacer les soldats de l’armée régulière, on prévoyait « un corps ne devant pas excéder 600 hommes » que Carleton devait recruter au sein de la colonie et qu’il commanderait, « mais sans aucun salaire ». Sans doute le choc fut-il atténué lorsqu’on lui donna le grade de major général de l’armée régulière, le 12 octobre 1793, et qu’on le nomma colonel commandant d’un bataillon au sein du 60e d’infanterie en août 1794. La guerre avec la France avait précipité ces décisions ; il faut reconnaître à Carleton le mérite d’avoir de nouveau réagi en loyal gouverneur et soldat. Tout en poussant le recrutement de la nouvelle unité, le King’s New Brunswick Regiment, Carleton fit adopter en hâte un nouveau projet de loi concernant la milice, renforça les défenses de Saint-Jean et fit une contribution personnelle de £500 à un fonds pour la défense de la Grande-Bretagne. Sa loyauté dut être mêlée d’un amer désappointement quand le prince Edward Augustus fut accueilli dans la colonie en 1794. En assumant le commandement de toutes les troupes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, le prince rejetait Carleton dans l’ombre. De plus, le fait que la Nouvelle-Écosse lui servait de base apportait la certitude que jamais la colonie de Carleton ne serait le cœur des dispositifs de défense britanniques dans l’est du Canada.

Au même moment, se dessinaient au Nouveau-Brunswick les grandes lignes de ce qui conduirait à un affrontement entre, d’une part, le lieutenant-gouverneur et le conseil, et, d’autre part, l’Assemblée élue. Cette lutte aurait pour effet de désorganiser la colonie pendant longtemps et, finalement, d’aigrir Carleton au sujet du Nouveau-Brunswick. James Glenie allait y jouer un rôle de premier plan, quoiqu’on puisse douter de la sincérité de sa campagne en faveur des droits de l’Assemblée. Le lieutenant-gouverneur, affirmait Glenie, avait été placé par ses amis « dans une situation à laquelle la nature ne l’avait pas destiné, et pour laquelle son éducation, ses talents, son expérience ne lui donnaient] nullement la compétence [nécessaire] » ; Carleton devait en outre être blâmé de ce que le Nouveau-Brunswick restait stagnant car il était, « de par sa nature, ennemi des affaires et, de par ses habitudes, entièrement étranger à elles ». L’historien George Francis Gilman Stanley a dit de ces attaques qu’elles avaient eu « peu de poids à Londres ». Certaines de ces accusations furent pourtant soumises au secrétaire d’État à l’Intérieur, Henry Dundas, qui n’était point ami de la famille Carleton. Quand, en 1792, Carleton se plaignit que les postes de conseiller étaient accordés sans son « concours » et qu’ainsi son autorité était sapée, Dundas ne fut pas lent à le chapitrer sur sa « mise en doute malséante de la sagesse et de la prudence des conseils de Sa Majesté ». Toutefois, dans le grand affrontement entre l’exécutif et l’Assemblée, Carleton obtint au moins quelque appui du duc de Portland, successeur de Dundas.

À une assemblée heureuse de collaborer devait en succéder une autre, aux élections de 1793, qui se révéla de loin plus critique et d’un ton plus cassant, et qui ne prêta aucune attention à certaines recommandations de Carleton. Le mécontentement longtemps contenu atteignit son paroxysme en 1795. Les dépenses du lieutenant-gouverneur pour la défense, à Saint-Jean et à St Andrews, furent rejetées par l’Assemblée ; dans un geste de revanche, le Conseil du Nouveau-Brunswick refusa d’entériner le budget, qui pourvoyait au salaire des membres de l’Assemblée, de même qu’une proposition visant à ce que la Cour suprême siégeât à Saint-Jean tout comme à Fredericton. Cette agitation fut en quelque sorte symbolisée dans le projet de loi présenté par Glenie « déclarant quelles lois étaient en vigueur dans la province » – autre mesure adoptée par l’Assemblée et repoussée par le conseil. La dissolution de l’Assemblée, en août 1795, et l’élection de nouveaux députés ne soulagèrent en rien Carleton et le conseil. L’impasse persistait, et la machine gouvernementale tourna à vide de 1795 à 1799. L’agitation de l’Assemblée, de l’avis de Carleton, était imputable pour une bonne part au fait que son gouvernement mettait l’accent sur Fredericton, alors que les « intérêts commerciaux » des comtés de Saint-Jean, de Charlotte et de Westmorland espéraient encore que le siège du gouvernement pût être transféré à Saint-Jean. Il vit, dans cette tentative pour miner son grand œuvre, une conspiration de « quelques députés qui [avaient] de toute évidence une prédilection pour les systèmes républicains qui florissaient autrefois dans les colonies à charte de la Nouvelle-Angleterre ». Portland tenta, pendant toute cette affaire, de se prononcer sur chacune des questions épineuses qui étaient l’objet de débats, en approuvant habituellement avec prudence la position adoptée par Carleton et le conseil. Comme la querelle s’éternisait, une exaspération croissante, à propos de « différends oiseux et sans fondement », se fit sentir dans sa correspondance.

Le Nouveau-Brunswick lui-même se fatigua de ce conflit. L’Assemblée adopta une attitude plus conciliante quand Carleton manipula les textes qui démontraient le déplaisir des autorités métropolitaines, en choisissant soigneusement, à un certain moment, des extraits de lettres de Portland pour la gouverne d’Amos Botsford, président de la chambre. La cause de l’opposition fut encore affaiblie à la session de 1797, lorsque Glenie osa présenter une motion de censure contre le lieutenant-gouverneur lui-même. À l’exception de Stair Agnew* et de trois autres députés, l’Assemblée se refusa à cette attaque directe contre le représentant du roi. Mais ce ne fut qu’à la session de 1799, au moment où Carleton déposa devant la chambre de longs extraits de la correspondance de Portland, dans lesquels le ministre exposait « les principes et les règles de la procédure législative », que l’impasse fut brisée. Des deux côtés, on consentit à un compromis : les membres de l’Assemblée séparèrent les sommes destinées à leurs traitements de celles qui étaient affectées à d’autres services ; le conseil laissa tomber son opposition « à certaines irrégularités [contenues] dans les projets de loi de la session », et adopta les crédits votés par la chambre pour les quatre années précédentes. Bien que les autres arrangements qui marquèrent les sessions de 1799 et de 1801 semblassent justifier le rôle de l’exécutif (l’Assemblée, par exemple, toléra la révision par le conseil des affectations de fonds avant leur inclusion dans le projet de loi définitif), en fait, un renversement fondamental des pouvoirs était en train de s’opérer. Au cœur de la bataille, selon ce que croyait Botsford, se trouvait la question des « privilèges indubitables et inhérents » à l’Assemblée, dont la défense vigilante et le développement étaient entièrement compatibles avec « la loyauté bien éprouvée de ceux qui compos[aient] la chambre d’Assemblée » : « ils n’avaient pas agi par esprit d’opposition, ni par obstination, ni par manque d’information sur le parlementarisme [...] ils n’avaient sacrifié aucun droit essentiel et n’avaient modifié la façon d’accorder les subventions que dans un désir d’harmonie et conformément aux sentiments de Sa Grâce et aux lumières que, dans ses importantes communications, elle a[vait] projetées sur la question ». En fait, le Nouveau-Brunswick était témoin de l’émergence de l’« hégémonie politique » de l’Assemblée, alors que le pouvoir passait aux mains de la partie élective du gouvernement.

Cette érosion du pouvoir exécutif, qui allait à l’encontre de la philosophie de Carleton sur le gouvernement, jointe à cette autre érosion, presque totale, de son autorité militaire, le convainquit de la nécessité de quitter le Nouveau-Brunswick. En 1800, il fit preuve d’une franchise certaine au sujet de la lenteur du progrès économique de la colonie, jetant le blâme de cet échec sur la politique à courte vue du gouvernement impérial. Les restrictions sur les concessions de terre, qui dataient alors de dix ans, étaient un point particulièrement sensible. La solution temporaire des problèmes frontaliers avec les États-Unis avait été cause d’une certaine satisfaction en 1798, la rivière Scoodic ayant été confirmée comme la frontière ouest du Nouveau-Brunswick [V. Thomas Wright]. En 1800, l’encouragement persévérant de Carleton envers « le collège naissant » aboutit à la délivrance d’une charte provinciale d’érection. Mais, dans le domaine militaire, sa fierté et son autorité furent soumises à rude épreuve. En dépit de son énergique opposition, il perdit en 1796 le droit de nommer le major de garnison et le maître de caserne à Fredericton, et, en 1798, le bureau du sous-officier payeur fut soustrait à son favoritisme. La position de Halifax comme centre militaire de la défense britannique fut confirmée en septembre 1799, lorsque Edward Augustus, devenu duc de Kent et de Strathearn, assuma le commandement des forces armées en Amérique du Nord britannique et qu’il fixa son quartier général dans la capitale de la Nouvelle-Écosse. Peu après, faisant valoir que ces changements avaient modifié « la nature de la charge [qu’on avait] fait l’honneur de [lui] confier » et qu’ils l’avaient réduit à un rôle de « comptable public », Carleton, fort amer, demanda l’autorisation de démissionner.

Tout en exprimant sa surprise et ses regrets, Portland promit de donner suite à sa requête. Par ailleurs, le duc de Kent sembla honnêtement inquiet de cette perte possible. Informé par le duc que la durée de service du King’s New Brunswick Regiment allait être prolongée et que ce régiment pourrait « prochainement [être] placé sur la liste des fencibles », Carleton commença à reconsidérer sa décision. Il croyait désormais sa démission prématurée et passablement malhabile ; se servant du changement d’affectation du King’s New Brunswick Regiment comme excuse, il supplia Portland « d’ensevelir dans l’oubli » sa démission. Portland accepta, et Carleton resta en poste. Il y avait de meilleures façons de quitter le Nouveau-Brunswick que de remettre abruptement sa démission après avoir été rudement censuré par le ministère, et Carleton chercherait à les découvrir. Dans l’intervalle, peut-être pourrait-il jouir de l’accalmie politique et de ce qui lui restait de responsabilités militaires.

Cet intervalle devait être de courte durée. L’Assemblée n’avait pas siégé depuis février 1799, et quand elle se réunit, en janvier 1801, Robert Pagan* proposa une motion de censure contre Carleton, qu’il accusa de faire des dépenses pour l’édifice du gouvernement à Fredericton, sans l’approbation de la chambre. La motion fut rejetée, mais elle fut un rappel pénible de la façon dont on continuait de scruter étroitement les gestes de l’exécutif. L’année suivante, une querelle éclata pour savoir qui devrait être nommé greffier de l’Assemblée. La chambre favorisait la candidature de Samuel Denny Street*, tandis que le conseil et Carleton avaient choisi Dugald Campbell, qu’ils nommèrent par lettres patentes. Obsédé par ce qu’il percevait comme une imitation de pratiques américaines inacceptables, Carleton voyait dans la nomination du greffier par l’Assemblée « un des usages des anciennes provinces de la Nouvelle-Angleterre ». Des démêlés et des déceptions gâtèrent aussi le rôle militaire de Carleton. Se fondant sur les conditions climatiques, le coût et le manque de main-d’œuvre militaire, il s’opposa à l’un des projets favoris du duc de Kent, soit de relier par un système primitif de télégraphe Saint-Jean à Fredericton et, par la suite, Halifax à Québec. Entre-temps, on ordonna le licenciement du King’s New Brunswick Regiment. En juin 1802, profitant de la paix entre la France et l’Angleterre, Carleton sollicita un congé pour s’occuper de ses affaires personnelles, et sa demande fut agréée. Au début d’octobre 1803, accompagné de sa femme, de son fils William, de ses filles Emma et Anne, et de son beau-fils, le capitaine Nathaniel Foy, il s’embarqua pour l’Angleterre. Il ne devait jamais revenir au Nouveau-Brunswick. La direction de la colonie fut confiée à Gabriel George Ludlow, premier d’une série d’administrateurs qui devaient la gouverner, en l’absence de Carleton, pendant les 13 années suivantes.

Une fois en Angleterre, Carleton n’oublia pas immédiatement ses responsabilités de lieutenant-gouverneur. Au vrai, la théorie généralement acceptée voulant qu’il eût peu d’intérêt pour les questions civiles ou qu’il s’en mêlât peu, en laissant le soin à ses conseillers loyalistes, comme Edward Winslow le fit entendre et comme un certain nombre d’historiens l’affirmèrent, cette théorie est contredite par les faits. S’il s’inquiétait du « peu de chances de pouvoir attirer l’attention des ministres sur [cette] partie du monde », et s’il était à vrai dire mal servi du fait qu’il n’avait qu’une correspondance restreinte, sauf avec Winslow, il portait un oeil attentif sur les événements qui se déroulaient au Nouveau-Brunswick et n’hésitait pas à s’exprimer à leur sujet. Parmi ses préoccupations, il y avait les arrérages de salaires des employés de la Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts, au Nouveau-Brunswick, le désir de la colonie d’émettre du papier-monnaie et les changements apportés à la législation relative à l’importation et à la vente des marchandises. Il continua de s’opposer, comme futile, à la tentative de percevoir des redevances sur les terres, mesure imposée lorsque furent levées les restrictions sur la concession des terres, en 1802, et prôna une augmentation du « mince salaire » des juges de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick [V. Joshua Upham]. Il rendit par écrit témoignage à la loyauté et à la capacité de quelques-uns de ceux qui avaient travaillé sous ses ordres, mais il servit plus directement les intérêts de ses amis en pourvoyant rapidement aux places vacantes, tant au conseil que dans les cours de justice. Ironiquement, une controverse qui s’éleva au sujet d’un poste vacant lui aliéna complètement un de ses anciens et loyaux partisans, et convainquit Carleton de son manque total d’influence dans les cercles ministériels. En 1806, il proposa Ward Chipman comme candidat à un poste de juge de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, en faisant remarquer que les talents d’Edward Winslow « ne compenseraient pas son manque de connaissances juridiques ». Le ministère osa néanmoins nommer Winslow, qui s’était fait d’importantes relations en Angleterre. Le lieutenant-gouverneur en fut outragé. Peu après, ayant appris l’opposition de Carleton, Winslow pressait ses protecteurs « d’envoyer un homme actif et respectable comme [lieutenant-]gouverneur » en remplacement de Carleton, qui continuait à percevoir £750 par année, alors qu’il vivait « pour son plaisir [...] à Ramsgate, en Angleterre ».

L’affront fait à Carleton, comme l’a noté Edward Goldstone Lutwyche, un de ses critiques les plus sévères, lui donna « quelque raison d’être mécontent». Ses chances de retourner au Nouveau-Brunswick – possibilité qu’il avait plusieurs fois examinée – étaient dès lors fortement réduites. En outre, à cette époque, la vie à Ramsgate, les visites d’hiver à Bath, le temps passé avec lord Dorchester à Stubbings House (près de Maidenhead) et les séjours à Londres avaient exercé leur séduction sur sa famille. Un observateur prédisait avec raison qu’il serait difficile aux Carleton de s’adapter de nouveau à la vie du Nouveau-Brunswick. Mais quand il reçut l’ordre d’y retourner, en août 1807, Carleton fit ses préparatifs, jusqu’au jour où il apprit la nomination du lieutenant général Craig comme gouverneur et commandant en chef de l’Amérique du Nord britannique. Ainsi qu’il s’en exprima carrément au secrétaire d’État à la Guerre et aux Colonies, le vicomte Castlereagh, « les officiers de l’armée royale d’un grade supérieur ne [pouvaient] pas convenablement servir sous le commandement d’inférieurs [...] pareille situation étant non seulement pénible à ces officiers haut gradés, mais grandement injurieuse pour le service du roi ». Un bureaucrate anonyme, évidemment troublé par cette missive, y porta simplement cette note : « Que doit-on faire à ce sujet ? » Quant au Nouveau-Brunswick, Carleton s’en était lavé les mains. Pendant les années suivantes, en dépit de requêtes périodiques de la part de la colonie aux fins d’obtenir la nomination d’un nouveau lieutenant-gouverneur, les autorités de la métropole le laissèrent en paix. Sa double carrière, civile et militaire, était en fait terminée, mais Carleton décida de rester lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick jusqu’à ce que la mort lui ravît son poste, le 2 février 1817. Il fut enseveli aux côtés de lord Dorchester, dans l’église de Nately Scures, près de Basingstoke. C’est alors seulement que le gouvernement britannique lui donna un successeur, George Stracey Smyth*.

Il est difficile de porter un jugement sur Carleton, homme et gouverneur. Souvent, on l’a jugé en se fondant sur les commentaires de ses plus féroces critiques, après son départ de la colonie. Ainsi a-t-on souvent répété ce qu’ont dit de lui Winslow : homme « pingre et circonspect », « porté à l’inactivité et indifférent sur le plan constitutionnel », ou bien Lutwyche, qui le qualifiait de « parasite [installé] dans une sinécure ». Pis encore, on a pris pour argent comptant les nombreuses affirmations de Glenie, et James Hannay* a pu dépeindre Thomas Carleton comme « réactionnaire », « tyrannique », « obstiné », « impopulaire » et « obtus », pour ne citer que quelques-unes de ses épithètes les plus acérées. En revanche, il y en eut qui louèrent son « zèle pour le bien-être de la province », son esprit de « stricte économie dans la gestion de ce qui apparten[ait] au public », son « intégrité, son urbanité et la droiture de sa conduite, [qui] l’ont fait grandement apprécier de tous les gens de bien de la province ». Le fidèle Jonathan Odell se sentit inspiré, simplement à la rumeur du retour de Carleton dans la colonie. Il écrivit une ode, dont voici la conclusion : « Carleton revient, se réjouissant de faire renaître/L’espoir et la joie dans tous les cœurs loyaux. » Carleton était homme à tenir ses distances, même à l’égard de ses partisans qui eussent dû être les plus proches de lui. Mais cet isolement n’est point surprenant, compte tenu de l’importance qu’il accordait au grade et au poste, ni condamnable, puisque, en dispensant le nombre limité des faveurs qui relevaient de lui, il pouvait vaquer à cette tâche avec détachement et impartialité, ce qui ennuyait parfois ses conseillers loyalistes. Il était très indépendant, et bien qu’il reconnût la nécessité d’être appuyé par des protecteurs ou des parents, à l’instar de tout officier ou fonctionnaire de son temps, il n’hésitait pas à s’opposer à ses supérieurs quand ses intérêts personnels ou ceux de sa colonie étaient menacés. Sans aucun doute, certaines des controverses qui en résultèrent furent provoquées par sa brusquerie, son manque de tact, ses jugements erronés ou même, à l’occasion, par son obstination. Mais peut-être que les qualités les plus attachantes de ce vieux soldat bourru étaient son attitude carrée et sans détours, quand on le provoquait, et l’honnêteté avec laquelle il évaluait tant ses problèmes que ceux du Nouveau-Brunswick. Se contenta-t-il d’être un béni-oui-oui concernant les vues et les positions de l’élite loyaliste ? Il est certain qu’il donna suite à une bonne partie des avis que lui prodiguaient ceux qui l’entouraient, mais il est difficile de l’imaginer comme un personnage tout à fait passif quand il s’agissait d’élaborer les structures du Nouveau-Brunswick. Même si, parfois, il ne faisait qu’énoncer les idées de ses conseillers, il fut sans aucun doute l’âme dirigeante qui concrétisa au moins quelques-uns de leurs rêves, qui expliqua la politique coloniale et qui demanda au gouvernement métropolitain son appui sur toutes les questions vitales. Il est peu vraisemblable que cet homme chatouilleux, qui ne manquait jamais de protester contre toute atteinte à son rang, ait aveuglément suivi les suggestions de l’élite ou signé les dépêches dont il n’approuvait pas entièrement le contenu.

Si Thomas Carleton ne réussit point au cours de son mandat à faire du Nouveau-Brunswick un objet d’« envie pour les États américains », ce fut, du moins en partie, parce que sa colonie et lui-même furent les victimes d’un Empire en voie de mutation. « Les anciens rapports et liens sont depuis longtemps rompus », écrivait Benjamin Marston* en 1790. Ce fut là le problème de Carleton, après qu’il eut perdu l’appui de Shelburne et que l’influence de son frère aîné se fut affaiblie. Et ce fut le problème du Nouveau-Brunswick, quand cette colonie découvrit qu’elle était loin d’être la possession la plus prisée de l’Empire et que priorité était accordée aux besoins d’autres colonies, telles les Antilles. Carleton ne croyait pas qu’il « valait la peine d’ambitionner de régner, même en enfer », et, en face de la négligence croissante des autorités, et peut-être de leurs insultes, il se retira de la mêlée. Si son frère fut proclamé « le Père du Canada britannique », Thomas Carleton, pour sa part, mérite d’être reconnu comme le personnage central parmi les Pères du Nouveau-Brunswick.

La correspondance officielle de Thomas Carleton est passablement étendue et on en trouve souvent des doubles dans des collections – qui portent différents noms – conservées dans divers dépôts d’archives, mais elles sont essentiellement constituées des mêmes documents. Aux APC la collection la plus importante se trouve sous la cote MG 11, [CO 188] New Brunswick A, 1–26, tandis qu’au PRO, les séries CO 188/1–23 ; CO 189/1–11 ; CO 190/1–5 ; CO 191/1–5 ; CO 193/1–2 sont à signaler. Les Carleton letterbooks aux APNB (RG 1, RS330, Al-A8) contiennent aussi des copies tirées de sa correspondance officielle. On peut suivre la carrière militaire de Carleton à travers les collections suivantes : PRO, WO 1/2–14, BL, Add. mss 21848 (Haldimand papers), toutes deux disponibles sur microfilm aux APC, et APC, RG 8, I (C sér.), 15. À la BL, nous avons consulté les originaux des papiers Haldimand et, en particulier, les séries Add. mss 21705 ; 21708–21709 ; 21714–21718 ; 21720 ; 21725 ; 21728–21736 nous ont été utiles.

Les documents privés concernant Carleton sont dispersés. Aux APC, nous avons consulté les séries suivantes : les papiers Thomas Carleton (MG 23, D3), les papiers Shelburne (MG 23, A4, 20–34 (transcriptions), et les papiers Chipman (MG 23, D1, sér. 1, 1, 6). À l’UNBL se trouve la documentation de base pour cette période de l’histoire du Nouveau-Brunswick, soit les Winslow family papers (MG H2, 1–17). Les papiers de Thomas Carleton et ceux de la famille Odell, conservés au musée du N.-B., contiennent des renseignements peu nombreux, mais intéressants. Nous avons vérifié en Angleterre les papiers de certains personnages importants qui auraient pu être en relation avec Carleton. Au PRO des références au gouverneur sont disponibles dans les Chatham papers (PRO 30/8, bundle 56) ; à la BL, le matériel concernant Carleton se trouve dans les Windham papers (Add. mss 37875), les Liverpool papers (Add. mss 38345 ; 38388 ; 38393), et dans les Dropmore papers (Add. mss 59230).

La source imprimée la plus importante est Winslow papers (Raymond). D’autres sont aussi très intéressantes : Annual reg. (Londres), 1817 ; N.-B., Legislative Council, Journal [1786–1830], 1 ; [Frederick] Haldimand, « Private diary of Gen. Haldimand », APC Report, 1889 : 123–299 ; « Royal commission to Thomas Carleton » et « Royal instructions to Thomas Carleton », N.B. Hist. Soc., Coll., 2 (1899–1905), no 6 : 394–403 et 404–438, respectivement ; et G.-B., WO, Army list, 1758–1817. L’acte de mariage de Carleton est consigné dans The register book of marriages belonging to the parish of St George, Hanover Square, in the county of Middlesex, J. H. Chapman et G. J. Armytage, édit. (4 vol., Londres, 1886–1897), 1.

Les études suivantes traitent de la carrière de Carleton au Nouveau-Brunswick : Hannay, Hist. of N.B., 1 ; J. W. Lawrence, Foot-prints ; or, incidents in early history of New Brunswick, 1783–1883 (Saint-Jean, 1883) ; W. S. MacNutt, The founders and their times (Fredericton, 1958) et New Brunswick ; Wright, Loyalists of N.B. L’autre Carleton, mieux connu, lord Dorchester, est étudié dans le DNB ; A. G. Bradley, Lord Dorchester (Toronto, 1907 ; publié de nouveau sous le titre de Sir Guy Carleton (Lord Dorchester), [1966]) ; Burt, Old prov. of Quebec (1968) ; W. [C. H.] Wood, The father of British Canada ; a chronicle of Carleton (Toronto, 1916). Une appréciation du contexte impérial se trouve dans H. T. Manning, British colonial government after the American revolution, 1782–1820 (New Haven, Conn., 1933), et dans John Norris, Shelburne and reform (Londres, 1963). Des études utiles sur les Loyalistes : Carol Berkin, Jonathan Sewall ; odyssey of an American loyalist (New York, 1974) ; Wallace Brown, The good Americans : the loyalists in the American revolution (New York, 1969) et The king’s friends : the composition and motives of the American loyalist claimants (Providence, R.I., 1965) ; W. H. Nelson, The American tory (Oxford, 1961) ; M. B. Norton, The British-Americans : the loyalist exiles in England, 1774–1789 (Boston et Toronto, 1972).

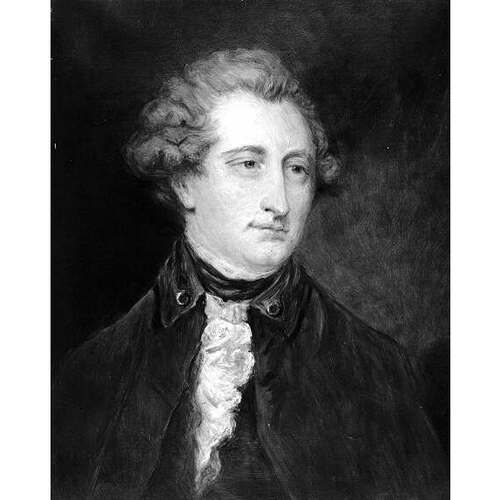

Signalons également les articles suivants qui traitent de Carleton : W. F. Ganong, « Governor Thomas Carleton », New Brunswick Magazine (Saint-Jean), 2 (janv.-juin 1899) : 72–78 ; Alec Martin, « The mystery of the Carleton portrait », Atlantic Advocate (Fredericton), 54 (1963–1964), no 4 : 28–33 ; [W. O.] Raymond, « The first governor of New Brunswick and the Acadians of the River Saint John », SRC Mémoires, 3e sér., 8 (1914), sect. ii : 415–452, et « A sketch of the life and administration of General Thomas Carleton, first governor of New Brunswick », N.B. Hist. Soc., Coll., 2 (1899–1905), no 6 : 439–481. D’autres articles utiles : T. W. Acheson, « A study in the historical demography of a loyalist county », SH, no 1 (avril 1968) : 53–65 ; A. L. Burt, « Guy Carleton, Lord Dorchester : an estimate », SHC Rapport, 1935 : 76–87 ; Marion Gilroy, « The partition of Nova Scotia, 1784 », CHR, 14 (1933) : 375–391 ; W. H. Nelson, « The last hopes of the American loyalists », CHR, 32 (1951) : 22–42 ; G. [A.] Rawlyk, « The federalist-loyalist alliance in New Brunswick, 1784–1815 », Humanities Assoc. Rev. (Kingston, Ontario), 27 (1976) : 142–160 ; W. O. Raymond, « Elias Hardy, councillor-at-law », N.B. Hist. Soc., Coll., 4 (1919–1928), no 10 : 57–66 ; G. F. G. Stanley, « James Glenie, a study in early colonial radicalism », N. S. Hist. Soc., Coll., 25 (1942) : 145–173 ; J. C. Webster, « Sir Brook Watson : friend of the loyalists, first agent of New Brunswick in London », Argosy (Sackville, N.-B.), 3 (1924–1925) : 3–25.

Plusieurs bonnes thèses non publiées sont à signaler : T. F. Buttimer, « Governor Thomas Carleton : unsung and unpopular » (thèse de b.a., Mount Allison Univ., Sackville, 1977) ; Condon, « Envy of American states » ; C. L. Duval, « Edward Winslow ; portrait of a loyalist » (thèse de m.a., Univ. of N.B., Fredericton, 1960) ; D. R. Facey-Crowther, « The New Brunswick militia : 1784–1871 » (thèse de m.a., Univ. of N. B., 1965) ; J. S. MacKinnon, « The development of local government in the city of Saint John, 1785–1795 » (thèse de m.a., Univ. of N.B., 1968) ; P. A. Ryder, « Ward Chipman, United Empire Loyalist » (thèse de m.a., Univ. of N.B., 1958) ; J. P. Wise, « British commercial policy, 1783–1794 : the aftermath of American independence » (thèse de ph.d., Univ. of London, Londres, 1972). La thèse de Twila F. Buttimer a considérablement influencé le traitement sympathique fait à Carleton dans la présente biographie. [w. g. g.]

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

William Gerald Godfrey, « CARLETON, THOMAS », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/carleton_thomas_5F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/carleton_thomas_5F.html |

| Auteur de l'article: | William Gerald Godfrey |

| Titre de l'article: | CARLETON, THOMAS |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 1983 |

| Date de consultation: | 2 avr. 2025 |