Provenance : Lien

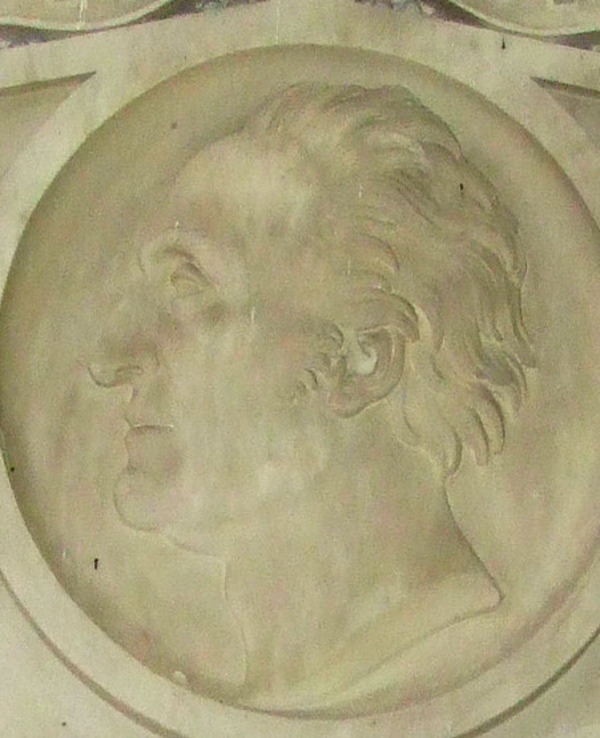

SMYTH, GEORGE STRACEY, officier et administrateur colonial, né le 4 avril 1767, probablement à Norwich, Angleterre, cadet des fils du révérend John Smyth et de Sarah Gee, cousine du futur 1er marquis Camden ; il épousa une prénommée Amelia Anne, et ils eurent une fille et un fils ; décédé le 27 mars 1823 à Fredericton.

Le 20 mai 1779, à l’âge de 12 ans, George Stracey Smyth devint enseigne dans l’East Norfolk Regiment of Militia. Entré dans l’armée l’année suivante comme enseigne dans le 25th Foot, il gravit les échelons jusqu’au grade de major général, qu’il allait obtenir le 1er janvier 1812. En mai 1791, il était lieutenant et servait à Gibraltar à titre d’adjudant du 7th Foot sous le commandement du prince Edward* Augustus, quatrième fils de George III. Il partageait l’amour du prince pour la musique et se rendait utile en l’accompagnant au piano lorsqu’il chantait en duo avec Mme de Saint-Laurent [Montgenet] pour distraire la maisonnée. Il fit partie de l’état-major du prince pendant 12 ans, d’abord à Gibraltar, puis à Québec, aux Antilles, en Nouvelle-Écosse et de nouveau à Gibraltar. « Point de musique ! Le peuple de cette province n’a pas d’âme », se plaignit-il peu après son arrivée à Halifax, où il fut major du fort de 1794 à 1799. En septembre 1798, il fut promu au grade de major. Quand, en 1799, Edward Augustus, devenu duc de Kent, fut fait commandant en chef des troupes de l’Amérique du Nord britannique, il désigna Smyth pour être son premier aide de camp et son quartier-maître général intérimaire. Il choisit aussi un des frères aînés de Smyth, le révérend John Gee Smyth, comme aumônier personnel. Lorsque le duc se retira en Angleterre, quatre ans plus tard, George Stracey Smyth, toujours attaché à son service, le suivit. Plus tard, il fit partie de la maison du duc de Cambridge, fils cadet de George III, qui commandait le district militaire de Home.

Proche de la monarchie, protégé par un cousin politiquement puissant, lord Camden, Smyth n’eut aucun mal à progresser dans sa carrière. Peu après que sa promotion au grade de major général l’eut rendu admissible à un poste de ce genre, il fut nommé commandant des troupes du Nouveau-Brunswick. En vertu des règlements institués en 1808, le commandant des troupes assumait l’administration civile de la province, le lieutenant-gouverneur, Thomas Carleton*, étant en congé permanent en Angleterre. Smyth fit office de président du Conseil de la province du 15 juin 1812 au mois d’août 1813. Puis, après un congé de maladie, il reprit cette fonction le 2 juillet 1814 et l’exerça jusqu’à ce qu’il soit appelé en Nouvelle-Écosse, en juin 1816, pour administrer cette province et agir à titre de commandant en chef jusqu’à l’arrivée de lord Dalhousie [Ramsay*], en octobre. En février 1817, il succéda à Carleton en qualité de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Il fit une brève visite dans cette province en juin, puis y retourna le mois suivant et y demeura jusqu’à sa mort.

En 1812, peu avant l’annonce de la déclaration de guerre lancée par les Américains, Smyth prit la succession du lieutenant général Martin Hunter*. Dès qu’il apprit le déclenchement des hostilités, il réunit son conseil pour décider des mesures à prendre. Ordre fut donné qu’un tiers de la milice se tienne prêt à répondre à brève échéance à un appel mais, comme c’était la saison des semailles, on décida que les hommes ne seraient pas obligés de quitter leurs fermes tout de suite. En cas d’invasion, Smyth ordonna aux commandants de bataillon de battre d’abord en retraite mais d’intensifier la résistance quand les renforts seraient rassemblés. À Saint-Jean, qui serait certainement la cible de toute attaque d’envergure, le conseil municipal réagit avec enthousiasme, tout comme la population ; on érigea des parapets et des batteries et on prépara des bateaux pour les mouvements de troupes.

À la déclaration de la guerre, les frontaliers américains assurèrent les Maritimes de leurs intentions pacifiques et les Indiens exprimèrent aussi leur désir d’amitié. Le pacifisme des habitants de la Nouvelle-Angleterre s’alliait bien à la politique britannique, qui encourageait les marchands et les propriétaires de navires américains à défier les efforts que déployait leur gouvernement en vue de les empêcher de participer au commerce international. Depuis l’imposition de l’embargo, en 1807, un commerce illicite florissait dans les ports des Maritimes : les Américains vendaient de la nourriture et des approvisionnements contre du gypse et des produits manufacturés en Grande-Bretagne. Des navires américains, autorisés par le gouvernement britannique, débarquaient ouvertement leurs cargaisons dans le port de Saint-Jean, tandis que dans les îles et les voies navigables des côtes de la baie de Passamaquoddy se poursuivaient, quoique moins ouvertement, des activités commerciales importantes. Le 10 juillet, suivant l’exemple de sir John Coape Sherbrooke, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Smyth émit une proclamation qui interdisait aux sujets britanniques de molester les Américains vivant sur les côtes proches du Nouveau-Brunswick et de nuire aux déplacements de leurs caboteurs et de leurs bateaux de pêche tant qu’ils ne molesteraient pas les habitants de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

Entre-temps, des citoyens entreprenants de Saint-Jean, se souvenant des bénéfices récoltés lors des raids menés contre des navires ennemis pendant les guerres antérieures, se montraient intéressés par la perspective d’une guerre de course. Soutenu par des membres de son conseil, qui citaient des précédents remontant aux années 1790, Smyth se rendit naïvement à leurs demandes en émettant des lettres de marque et de représailles. Le premier bénéficiaire de cette décision fut, le 27 juillet, le capitaine d’un corsaire de Saint-Jean, rebaptisé General Smyth, qui fut autorisé à saisir des navires américains comme prises de guerre. Toutefois, les activités des corsaires nuisirent au commerce autorisé, ce qui valut à Smyth une réprimande sévère de lord Bathurst, secrétaire d’État à la Guerre et aux Colonies. Smyth prit une deuxième initiative en achetant au nom du gouvernement colonial un sloop de 70 tonneaux, le Brunswicker, qu’il arma pour la protection du commerce côtier. Mais Bathurst lui ordonna de recourir plutôt à la marine et refusa de payer les frais du navire.

Si l’on excepte la menace qui pesait sur la navigation dans la baie de Fundy, la situation demeurait calme. On construisit une tour Martello et d’autres ouvrages de défense sur les côtes mais, en janvier 1813, le risque d’une invasion était si minime que sir George Prevost*, lieutenant-général et commandant en chef des troupes de l’Amérique du Nord britannique, ordonna au 104th Foot, unique corps important de soldats de métier dans la province, de marcher jusqu’au Haut-Canada afin de prêter main-forte aux troupes de cette province. Cet hiver-là fut marqué par une autre marche en raquettes mémorable : quelque 200 miliciens acadiens venus de la baie des Chaleurs arrivèrent à Fredericton après avoir, selon le lieutenant-colonel Joseph Gubbins, officier supérieur de visite de la milice, « franchi une région sauvage de près de 300 milles sans l’aide du gouvernement » pour prouver qu’ils étaient prêts à participer à la défense de la frontière.

En 1813, après « plusieurs crises de pneumonie qui mena[çaient] de dégénérer en phtisie ou en tuberculose pulmonaire », Smyth quitta la province pour un congé de maladie. Même s’il était revenu à son poste en juillet 1814, il ne fut pas mêlé, cette année-là, à l’occupation par les Britanniques de deux villes du Maine, soit Eastport, à l’île Moose, dans la baie de Passamaquoddy, et Castine. Toutefois, l’île Moose, qui se trouve du côté canadien du cours d’eau que les Britanniques considéraient alors comme la frontière établie par le traité de 1783, fut placée sous le commandement de Smyth. En mai 1815, à titre de commandant en chef de la région, Sherbrooke signala dans une lettre à Smyth qu’il avait toujours tenu Saint-Jean pour le meilleur endroit du district militaire du Nouveau-Brunswick où établir un quartier général et l’approuva d’y demeurer. Smyth préférait Saint-Jean à Fredericton, siège du gouvernement civil, qui était cependant le seul endroit où l’on pouvait sans difficulté réunir le nombre réglementaire de membres du conseil. Il écrivit donc à Sherbrooke pour lui demander s’il devait considérer sa lettre comme un ordre car, « en ce cas, il [lui] faudra[it] demander au secrétaire d’État de nommer un nombre suffisant de conseillers qui soient des résidents de Saint-Jean ». Deux ans plus tard, Bathurst autorisa la nomination de deux riches marchands, William Pagan* et William Black*, afin de faire contrepoids aux bureaucrates de Fredericton, qui dominaient au conseil. Dès lors, il arriva souvent que Smyth réunisse le conseil à Saint-Jean.

La session législative de 1816 s’avéra très différente de celle de 1813, qui était la dernière que Smyth avait présidée et qui n’avait été consacrée qu’aux affaires courantes, si l’on excepte les mesures nécessaires à la conduite de la guerre. Grâce à la hausse des ventes de bois, causée par les tarifs protecteurs adoptés en Grande-Bretagne au cours de la dernière décennie, la province récoltait de bons revenus. En 1815, le Nouveau-Brunswick expédia en Grande-Bretagne 92 553 cargaisons de sapin ou de pin ; la même année, la Nouvelle-Écosse et le Canada en expédièrent respectivement 19 382 et 11 676 chargements. Dans son discours d’ouverture de la session, Smyth parla surtout d’éducation, de voirie et de la nécessité d’améliorer la navigation sur les principaux cours d’eau. L’Assemblée adopta nombre de lois sur des affaires courantes, puisqu’elle n’avait pas siégé l’année précédente et que les affaires intérieures avaient été négligées pendant les années de guerre. On vota d’importantes lois qui concernaient les écoles paroissiales et les grammar schools. Par exemple, un article, abrogé deux ans après et réintroduit seulement quelques décennies plus tard, permettait de taxer les districts de la province pour financer les écoles. Il est probable que Smyth avait quelque chose à voir dans cet article et, en outre, qu’il était à l’origine d’une proposition invitant à affecter systématiquement des fonds à l’aménagement de « grandes routes » ; cette mesure fut adoptée en principe, mais elle ne fut pas appliquée.

Trois mois après la fin de la session, Smyth fut envoyé en Nouvelle-Écosse pour y agir à tire d’administrateur. Ses malaises ne l’avaient pas quitté et, à cette époque, sa femme était malade elle aussi. Malgré une absence d’un an elle ne se remit pas et, le 1er juillet 1817, elle mourut à Halifax. Quatre ans plus tôt, Penelope Winslow, fille d’Edward Winslow*, l’avait décrite comme suit : « jeune, belle, gaie », « petite chose insouciante et coquette qui n’a[vait] de cesse qu’elle n’ait un galant à son bras [... Elle était] agréable et d’un bon naturel, mais il n’y a[vait] pas une once de dignité dans son maintien. » Bien qu’elle n’ait pas été une hôtesse idéale pour la résidence du lieutenant-gouverneur, Smyth la chérissait ; leur amour commun de la musique et leurs deux jeunes enfants avaient créé des liens qui avaient aidé Smyth à supporter son exil au Nouveau-Brunswick. Sa mort survint peu de temps avant qu’il ne retourne dans cette colonie pour y assumer les fonctions de lieutenant-gouverneur. À ce moment, il était devenu tout à fait valétudinaire ; il passait de longues heures avec son médecin personnel, le docteur Alexander Boyle*, et rêvait de l’Angleterre, d’un revenu qui lui permettrait de se retirer ou d’une promotion qui le ramènerait à Halifax, dont le climat lui convenait mieux.

Smyth ne semblait retrouver sa bonne humeur que lorsqu’il faisait de la musique ou s’employait à promouvoir l’éducation. Il appuyait fermement la National Society for Promoting the Education of the Poor in the Principles of the Established Church, qui favorisait l’établissement, dans les Maritimes, d’écoles employant les élèves les plus avancés comme moniteurs (écoles de Madras). En Angleterre, l’organisation s’occupait avant tout des pauvres mais, au Nouveau-Brunswick, des élèves de toutes les couches sociales fréquentaient ses écoles. Smyth encouragea cette tendance en envoyant son propre fils, George Brunswick, à la première école de ce genre qui s’ouvrit, la Central School de Saint-Jean. Souvent, il allait donner des leçons de chant aux garçons et, lors de la cérémonie d’ouverture de l’école, il joua de l’orgue. En 1819, il accorda au directeur et aux commissaires de l’établissement une charte les autorisant à ouvrir des écoles partout où leurs fonds le leur permettraient. Ses instructions ne l’habilitaient pas à accorder une telle charte mais, plus tard, le ministère des Colonies lui donna les pouvoirs nécessaires et accepta que des fonds soient prélevés sur les revenus de la couronne pour être affectés au Madras School Board. Le Parlement approuva la charte en 1820. Les enfants noirs n’étaient pas admis à la Central School, mais Smyth, qui en vertu de ses pouvoirs civils et militaires était responsable des réfugiés noirs établis dans la province depuis la fin de la guerre, se préoccupait de leur situation difficile. Voyant qu’il ne réussissait pas à obtenir de l’aide au Nouveau-Brunswick et en Angleterre, il paya lui-même le salaire de l’instituteur et d’autres frais de l’« African School » de Saint-Jean ; après sa mort, l’école fut fermée pendant quelque temps, jusqu’à ce que l’on trouve un autre mode de paiement.

À l’époque de Smyth, les rivalités confessionnelles qui allaient prendre plus tard tant d’ampleur ne déchiraient pas encore la province. Même si les écoles de Madras étaient supervisées par la Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts, elles ne prirent pas tout de suite une orientation exclusivement anglicane et bénéficièrent au début d’un solide appui de la part de plusieurs non-conformistes. Ce fut sous le signe de la tolérance qu’en 1823 Smyth et le conseil approuvèrent un projet de loi qui prévoyait l’octroi d’une importante subvention au Collège of New Brunswick à la condition qu’il n’exige plus des étudiants qu’ils témoignent de leur appartenance à l’Église d’Angleterre. En 1785, on avait réservé des terres dont les profits devaient revenir au collège et, en 1800, on lui avait accordé une charte provinciale. L’enseignement de niveau universitaire commença en 1822, soit deux ans après que le révérend James Somerville* eut été nommé directeur et seul professeur de l’établissement. Smyth aida à résoudre un grave problème à propos des titres fonciers du collège afin de paver la voie à une demande de charte royale. Ce faisant, il joua un rôle majeur dans le processus qui mena, en 1829, à l’ouverture du King’s Collège de Fredericton, seule université financée par l’État qu’on réussit à mettre sur pied dans l’Empire britannique au cours de cette décennie. Toutefois, l’esprit de compromis ne s’étendit pas jusqu’au droit matrimonial. En 1821, le conseil avait rejeté un projet de loi adopté par l’Assemblée et qui aurait permis à tous les ministres de foi chrétienne ayant l’autorisation de prêcher de célébrer des mariages.

Tous ces progrès éducatifs avaient été rendus possibles par la forte augmentation des revenus tirés du commerce du bois. En 1810, au vu des coupes quasi sauvages qui se pratiquaient sur les terres de la couronne, Hunter avait fait appel au gouvernement britannique, mais il n’avait reçu aucune réponse. En 1816, Smyth déclara que, faute de mesures de conservation immédiates, il n’y aurait bientôt plus d’arbres dans les endroits accessibles. Cette fois, la réponse fut claire et vigoureuse. Une nouvelle mentalité régnait au ministère des Colonies, qui était alors déterminé à orienter résolument le développement des colonies. Jusque-là, l’autorisation d’abattre du bois sur les terres non concédées, qui formaient encore les neuf dixièmes de la province, relevait de sir John Wentworth*, inspecteur général des forêts du roi, à Halifax ; à partir de ce moment, ce pouvoir fut transféré au lieutenant-gouverneur et au conseil. Dès lors, et pendant les 20 années qui suivirent, la lutte pour avoir la haute main sur les terres publiques allait être la principale source de conflits politiques dans la province.

Selon beaucoup d’habitants du Nouveau-Brunswick, les arbres des terres non concédées, comme les poissons des cours d’eau et le gibier des forêts, appartenaient à tout le monde. Smyth et le conseil suscitèrent donc un ressentiment général quand, en 1818, ils instituèrent un système de permis d’abattage et un droit d’un shilling la tonne sur tout le bois abattu sur les terres de la couronne ; ce droit, expliquaient-ils, s’avérait nécessaire pour créer un fonds qui financerait les levés topographiques. Même si la somme exigée était quatre fois inférieure à celle qu’on prélevait dans le Maine, plusieurs marchands de bois importants de l’Assemblée, dont Hugh Johnston et Robert Pagan, rallièrent l’opposition au sein de la chambre en déclarant qu’une taxe avait été imposée sans le consentement de la Chambre basse, au mépris d’un des principes fondamentaux de la Constitution britannique. Quand, par la suite, l’Assemblée se mit à contester le droit de la couronne d’administrer le domaine royal, elle fut dissoute par Smyth, furieux. Les droits sur le bois continuèrent d’être prélevés et les grosses sommes accumulées furent dépensées dans la province au nom du gouvernement britannique. Comme le craignaient ses adversaires, ce fonds réduisit le pouvoir de l’Assemblée tout en accroissant celui du gouverneur et du conseil. Smyth porta l’odieux du nouveau système tandis que son successeur, sir Howard Douglas*, en récolta les avantages.

Smyth avait déjà démontré son manque de sens politique avant la contestation du droit sur le bois. En 1818, pendant la première session qui suivit sa nomination à titre de lieutenant-gouverneur, il se querella constamment avec l’Assemblée et soutint le conseil, qui n’avait guère besoin d’encouragement, chaque fois que celui-ci rejeta des projets de loi. Sans doute Smyth tentait-il ainsi de restaurer l’autorité de son poste qui s’était beaucoup atténuée pendant la longue absence de Carleton. Il ressuscita de vieux débats en contestant l’opportunité de rémunérer les députés. Il ramena cette question sur le tapis en 1820 et 1822, au grand déplaisir de lord Bathurst, qui lui écrivit en juin 1822 : « Je ne puis approuver ni le fait que vous avez soulevé la question sans d’abord m’avoir demandé mes instructions [là-dessus], ni le fait que vous avez choisi de discuter d’une question qui touchait personnellement les députés et sur laquelle, en conséquence, il était plus probable qu’ils considéreraient votre recommandation comme une atteinte à leurs prérogatives. » Une série d’instructions ambiguës, qui auraient permis à Smyth de mettre fin à la querelle sans perdre la face s’il avait montré quelque inclination pour le compromis, accompagnaient la réprimande. Au lieu de cela, il laissa entendre, dans un message à l’Assemblée, que lord Bathurst ne tolérerait pas que les députés soient payés. La dispute prit fin seulement quand Smyth devint trop malade pour la poursuivre.

Smyth appartenait à la classe de propriétaires terriens et d’ecclésiastiques sur laquelle s’appuyait l’ultra-torysme dans l’Angleterre du début du xixe siècle. Son grand-père, son père, un de ses frères et un de ses neveux étaient des hommes d’Église. À l’instar d’eux, il aimait les courses de chevaux, liait étroitement l’État et la religion, tenait à ce que la hiérarchie sociale soit préservée et se montrait fortement attaché à des principes qui rendaient ces hommes tout à fait inflexibles envers les mouvements libéraux dans le domaine de l’éducation et envers les institutions politiques démocratiques, sauf quand cela favorisait les intérêts de l’Église. Smyth n’était absolument pas fait pour l’Amérique du Nord, la notion de politique comme art du possible se trouvant tout à fait étrangère à son mode de pensée. Au Nouveau-Brunswick, il rencontra d’autant moins de gens qui partageaient ses goûts et son point de vue qu’il avait peu de considération pour la plupart des vieilles familles loyalistes et n’accordait guère de crédit à leurs prétentions d’avoir droit, en raison de leurs services passés, à un traitement de faveur de la part du gouvernement.

Le conseil de Smyth était dominé par deux juges de la Cour suprême, Ward Chipman et John Murray Bliss, qui, grâce à leurs nombreuses relations familiales et à leurs liens avec le ministère des Colonies, étaient en mesure d’exercer une grande influence. Smyth leur en voulait d’encourager ses adversaires à l’Assemblée et, en procédant à des nominations, il négligeait leurs jeunes amis et parents. Il dépassa toute mesure quand, en 1822, il nomma un jeune avocat sans expérience, Edward James Jarvis*, à un poste vacant déjuge à la Cour suprême. Si son intention était de constituer à Saint-Jean une faction qui lui serait favorable, son choix s’avérait judicieux car Jarvis, fils d’un marchand loyaliste, y avait d’excellentes relations. Mais, apparemment, cette nomination avait surtout pour but de vexer William Botsford*, solliciteur général et président de l’Assemblée. À la fin de 1822, Smyth avait si peu de crédibilité au ministère des Colonies que le secrétaire d’État refusa de sanctionner cette infraction à la règle selon laquelle le poste de juge devait être offert au solliciteur général ; au printemps suivant, il nomma Botsford au poste vacant de juge de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick et envoya Jarvis comme assesseur du roi à Malte.

Pendant le mandat de Smyth, l’exploitation forestière et la construction navale remplacèrent graduellement l’agriculture pionnière et amenèrent bien des innovations dans la province. Le premier bateau à vapeur à desservir la rivière Saint-Jean, nommé fort à propos General Smyth, fut lancé au printemps de 1816, la première scierie à vapeur de la province ouvrit en 1822 et la Bank of New Brunswick fut constituée juridiquement en 1820. En 1816, « l’année sans été », les récoltes furent catastrophiques. Ce désastre, de même que l’arrivée de nombreux immigrants venus de Grande-Bretagne au cours des années suivantes, attira l’attention sur la condition de l’agriculture. En 1820, Smyth devint président de la New Brunswick Central Society for Promoting the Rural Economy, dont l’un des objectifs consistait à aider les colons.

De toutes parts, on critiquait Smyth. En 1812, Pénélope Winslow avait parlé de lui comme d’« un vieillard pédant et guindé » tandis qu’Ariana Margaretta Jekyll Saunders, dont le mari, George Shore*, allait devenir le protégé et l’ami de Smyth, écrivait en juin 1815 : « Ici, les Smyth sont moins aimés que jamais [...] Ils vivent chichement, n’aiment personne et ne sont aimés de personne. » Elle leur en voulait de ne pas avoir donné de bal à l’occasion de l’anniversaire du roi. La bonne société de Fredericton ignorait que Smyth se trouvait cette année-là dans une situation particulièrement difficile, la faillite de son représentant londonien lui ayant fait perdre une bonne part de sa modeste fortune personnelle. Mais les gens ne pouvaient s’empêcher de remarquer combien il était grippe-sou, contrairement à Hunter qui avait été un hôte si généreux. Même sir James Kempt*, lors d’une tournée d’inspection en 1822, se moqua gentiment de ce que Smyth s’était épargné les préparatifs et les dépenses d’une réception en faisant organiser à St Andrews et à Saint-Jean des dîners où les convives payaient leur place. L’année suivante, lord Dalhousie, alors gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique, nota que Smyth ne suivait pas la procédure normale, était mesquin et se montrait incompétent dans la gestion des finances de la province ; souvent, ajoutait-il, l’argent nécessaire au paiement des mandats n’était pas disponible, « problème d’importance [qui mettait en cause] la réputation de la province et qu’il aurait dû signaler au gouverneur en chef afin qu’il soit résolu ». Contrairement aux instructions, Smyth avait même prélevé des honoraires sur des concessions foncières accordées aux colons militaires, et Dalhousie déclarait à ce sujet : « Je n’hésite pas à dire que cela relève de l’intérêt personnel et que tel est l’avis de tous ceux qui ont souligné l’injustice et les privations [qui en découlent] ».

Que Smyth se soit senti dépourvu, on en a la preuve quand il vendit, en 1818, l’orgue de sa femme à l’église de Fredericton pour la somme de £170 7s 1 1/2d ; « ainsi, précisait-il, les séances de chant, qui ont atteint, grâce à moi, un certain degré de perfection, pourront se poursuivre ». Ce n’est que dans les derniers mois de sa vie qu’il secoua la dépression qui l’affligeait depuis la maladie qui l’avait frappé en 1813. Il acheta un orgue neuf, plus perfectionné, et le donna à l’église de Fredericton. Il écrivit en Angleterre pour faire revenir sa fille, alors adolescente, commanda de grandes quantités de partitions de musique classique et autorisa son représentant à recruter deux violonistes et un violoncelliste pour qu’ils viennent à Fredericton à ses frais. C’est dans cette ville qu’il mourut le 27 mars 1823, dernier jour d’une autre session malheureuse qui avait en fait été prorogée à cause de son état de santé. Lord Dalhousie nota peu après dans son journal qu’au Nouveau-Brunswick on ne se gênait pas pour dire de sa mort qu’elle était « un événement heureux » et il ajoutait : Il n’a rien encouragé, sinon de petites écoles et la musique d’église ; il était toujours occupé à mettre de l’argent de côté, ne recevait pas à dîner, n’avait pas de domestiques, se montrait toujours maussade et renfrogné et négligeait tout à fait le fonctionnement général du gouvernement. » Smyth fut le seul lieutenant-gouverneur de la période coloniale à mourir dans la province, et ses funérailles furent très solennelles. La question de savoir qui lui succéderait à titre d’administrateur suscita un conflit dont Ward Chipman sortit finalement vainqueur.

George Stracey Smyth était un homme réservé, un mélomane qui semblait plus à l’aise avec les enfants qu’avec les adultes. Peu agréable en société, il n’avait pas le don de concilier les intérêts divergents ; par contre, une authentique charité chrétienne l’animait, comme le montre son souci du bien-être matériel et spirituel des pauvres et des marginaux comme les Noirs du Nouveau-Brunswick. Doux et bon, il avait une santé si précaire, il était si déprimé par sa situation et si peu homme du monde qu’il fut, en matière politique, le plus incompétent des lieutenants-gouverneurs que le Nouveau-Brunswick connut Pendant la période coloniale.

APC, MG 24, L6 ; MG 30, D1, 28.— APNB, MC 211, MS4/5/2 ; RG 1, RS336 ; RG 2, RS7.— PRO, CO 188/18–29 ; 189/11–12 ; 324/67 ; PROB 11/1673/441.— Southampton City Record Office (Southampton, Angl.), Catalogue of Smyth family papers in private possession, P. H. Mather, compil. (copie dactylographiée, 1968 ; copie aux National Reg. of Arch. (Londres), report no 13153).— SRO, GD45/3 (mfm aux APC).— UNBL, MG H8 ; MG H11.— Gubbins, N.B. journals (Temperley).— N.-B., House of Assembly, Journal, 1817–1823 ; Legislative Council, Journal [1786–1830].— Ramsay, Dalhousie journals (Whitelaw), 2.— Winslow papers (Raymond).— New-Brunswick Royal Gazette, 1817–1823.— APNB, « A new calendar of the papers of the House of Assembly of New Brunswick », R. P. Nason et al., compil. (3 vol., copie dactylographiée, Fredericton, 1975–1977), 1–2.— G.-B., WO, Army list, 1780–1812.— David Duff, Edward of Kent : the life story of Queen Victoria’s father (Londres, 1938 ; réimpr., 1973).— F. A. Firth, « King’s College, Fredericton, 1829–1859 », The University of New Brunswick memorial volume [...], A. G. Bailey, édit. (Fredericton, 1950), 22–32.— Mollie Gillen, The prince and his lady : the love story of the Duke of Kent and Madame de St Laurent (Londres, 1970 ; réimpr., Halifax, 1985).— Hannay, Hist. of N.B.— K. F. C. MacNaughton, The development of the theory and practice of education in New Brunswick, 1784 –1900 : a study in historical background, A. G. Bailey, édit. (Fredericton, 1947).— MacNutt, New Brunswick.— W. A. Spray, The blacks in New Brunswick ([Fredericton], 1972).— W. A. Squires, The 104th Regiment of Foot (the New Brunswick Regiment), 1803–1817 (Fredericton, 1962).— D. M. Young, « The politics of higher education in the Maritimes in the 1820’s : the New Brunswick experience » (communication faite devant l’Atlantic Studies Conference, Halifax, avril 1980).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

D. Murray Young, « SMYTH, GEORGE STRACEY », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/smyth_george_stracey_6F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/smyth_george_stracey_6F.html |

| Auteur de l'article: | D. Murray Young |

| Titre de l'article: | SMYTH, GEORGE STRACEY |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1987 |

| Année de la révision: | 1987 |

| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |