Dans le cadre de l’accord de financement entre le Dictionnaire biographique du Canada et le Musée canadien de l’histoire, nous vous invitons à participer à un court sondage.

Provenance : Lien

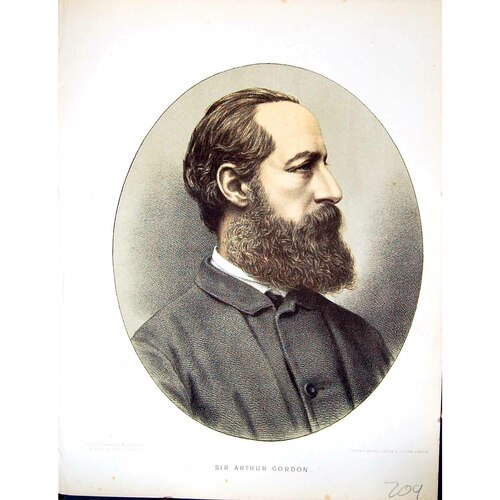

GORDON, ARTHUR HAMILTON, 1er baron STANMORE, lieutenant-gouverneur, né le 26 novembre 1829 à Argyll House, Londres, dernier fils de George Hamilton-Gordon, 4e comte d’Aberdeen, et de Harriet Douglas, veuve de James Hamilton, vicomte de Hamilton ; le 20 septembre 1865, il épousa à Londres Rachel Emily Shaw-Lefevre, et ils eurent une fille et un fils ; décédé le 30 janvier 1912 à Chelsea (Londres).

Jugé trop délicat pour fréquenter l’école publique, Arthur Hamilton Gordon reçut à la maison une formation irrégulière. Après avoir passé un an dans une école préparatoire près de Brighton, il entra à l’automne de 1847 au Trinity College de Cambridge, où il devint un étudiant exemplaire. Il reçut sa maîtrise ès arts en 1851 et, influencé par son amitié pour Alfred Barry, futur primat d’Australie, décida d’étudier en vue d’être prêtre.

Gordon se préoccupait de sa carrière depuis quelque temps déjà. En 1845, il avait écrit à son père : « J’éprouve [...] un désir extrême d’être [quelqu’un d’] inent [...] Mon idée – j’y songe depuis près de 3 ans – est celle-ci. Émigrer au Canada [...] notre principale [colonie...] Bien que je ne puisse pas le faire en Angleterre, je pourrais peut-être diriger un Parlement canadien. » En 1852, lord Aberdeen devint premier ministre et prit son fils Arthur Hamilton comme secrétaire particulier. Dès lors, jusqu’à la mort du comte en 1860, le père et le fils furent quasi inséparables. Gordon aimait être au centre de la politique britannique et se lia d’amitié avec des membres du cabinet tels le duc de Newcastle et William Ewart Gladstone.

Gordon entra au Parlement à la faveur d’une élection complémentaire en 1854, mais perdit son siège aux élections générales trois ans plus tard, ce qui lui parut catastrophique. Cependant, sa défaite lui permit d’accompagner Gladstone à titre de secrétaire particulier en mission aux îles Ioniennes en 1858. Cette expérience raviva son intérêt pour les colonies, mais il dut attendre que son père, malade, soit décédé pour accepter un poste. En 1861, le duc de Newcastle, sécrétaire d’État aux Colonies, lui donna le choix entre le Nouveau-Brunswick et Antigua. Gordon, qui aurait voulu Trinidad, se résigna à « affronter l’hiver arctique » du Nouveau-Brunswick.

Le nouveau lieutenant-gouverneur arriva dans la colonie en octobre, à la veille de son trente-deuxième anniversaire, et fut agréablement surpris par le flamboiement des couleurs automnales. « Un héritage délicieux m’est échu », nota-t-il, citant le livre des Psaumes. « Je m’attendais à trouver de la végétation rabougrie, des rochers nus et, sur toute chose, des traces évidentes du long et froid hiver. Je trouve un paysage riche et varié où rien ne laisse présager l’arrivée prochaine du gel. » Cette impression favorable se renforça au fil des mois. Ses fonctions officielles lui laissaient amplement le temps de chasser, de pêcher et d’explorer la province à pied ou à cheval. Il se mêlait aisément aux fermiers, aux habitants des bois et aux autochtones (Gabriel Acquin* fut l’un de ceux qui lui raconta leurs légendes). Il sentait « une vitalité, une vigueur » qu’il n’avait jamais éprouvée auparavant.

Néanmoins, Gordon, célibataire malgré lui jusqu’en 1865, souffrait de la solitude. Son aide de camp et son secrétaire particulier lui tenaient compagnie, mais ils n’étaient pas ses égaux. Le juge en chef sir James Carter* était le seul avec qui il pouvait se lier d’amitié sans éveiller de ressentiment chez les fonctionnaires de la province. Pourtant, ce serait sa vie publique, plutôt que sa vie privée, qui lui causerait une insatisfaction et un chagrin tels qu’il en viendrait à souhaiter ne jamais avoir mis les pieds dans la colonie. De par ses antécédents et son tempérament, il était plus apte à gouverner une colonie de la couronne qu’une colonie dotée d’un gouvernement autonome – d’autant plus que la corruption politique régnait au Nouveau-Brunswick. Un contemporain a dit de lui : « [il avait] de la force de caractère et de la présence, du discernement, un jugement sain et indépendant et une préférence indéfectible pour ce qui était juste, pur et vrai plutôt que pour ce qui était d’un ton ou d’un dessein artificiel, creux ou vil ». Les affrontements étaient inévitables.

Le lieutenant-gouverneur tirait son influence du fait qu’il représentait le gouvernement impérial (littéralement, la couronne), qui assurait la défense de la colonie et les pouvoirs financiers pour des travaux telle la construction des chemins de fer. Dans une province qui s’enorgueillissait de ses traditions loyalistes, Gordon, représentant de la reine et fils d’un premier ministre de la Grande-Bretagne, pouvait compter sur le soutien des propriétaires terriens, des membres des professions libérales et des fermiers, bûcherons et ouvriers qui descendaient des soldats des régiments loyalistes.

Sous le gouvernement responsable, les pouvoirs constitutionnels du lieutenant gouverneur étaient circonscrits mais non pas nuls. À l’instar de ses prédécesseurs immédiats, sir Edmund Walker Head* et John Henry Thomas Manners-Sutton*, Gordon était peu enclin à renoncer au droit de refuser les avis ministériels. Il n’allait pas non plus abandonner la direction de la milice, dont il était commandant en chef. Il était encore habilité à être informé et consulté par ses ministres avant qu’ils ne prennent une décision. Il pouvait donner des avis dont on tenait compte ou pas. Le lieutenant-gouverneur demeurait le seul truchement officiel entre la colonie et la Grande-Bretagne, et le gouvernement colonial ne pouvait pas prendre connaissance de ses dépêches.

La première question qui retint l’attention de Gordon fut la création d’une bonne force de défense. En 1851, le Parlement avait suspendu la loi sur la milice. Dix ans plus tard, la colonie comptait uniquement une poignée de soldats réguliers et 50 compagnies de miliciens non rémunérés et non entraînés que Manners-Sutton avait créées de sa propre initiative. Toutefois, en raison de l’éclatement de la guerre de Sécession et des pressions exercées par le gouvernement impérial sur la province pour qu’elle assume quelque responsabilité relativement à sa défense, Gordon fut en mesure d’instaurer des changements. Après l’affaire du Trent [V. sir Charles Hastings Doyle*] en novembre 1861, 6 000 soldats britanniques qui se rendaient au Canada arrivèrent à Saint-Jean. On n’avait pas d’installations adéquates pour les recevoir en plein hiver, et les autorités provinciales avaient été informées de leur arrivée seulement quelques jours à l’avance. Gordon prit la situation en main : il réquisitionna des écoles, des salles et le bureau des douanes, et il amassa de la literie et des poêles. Les soldats se rendirent à Québec à cheval et en traîneau ; c’est à peine si certains eurent des engelures, et il n’y eut aucun mort.

L’arrivée des troupes ragaillardit le Nouveau-Brunswick, mais ne renforça guère sa défense. À cause de la crise, les hommes politiques de la province se laissèrent convaincre d’adopter une nouvelle loi sur la milice et d’affecter 2 000 £ chaque année à une force de défense. Gordon refusa de sanctionner la loi, qui plaçait la milice sous l’autorité des hommes politiques. Tirant parti de son expérience de commandant dans l’Aberdeenshire, il créa une force qui contribuerait largement à dissuader les féniens de mener des raids contre le Nouveau-Brunswick en 1866. Ses réformes survivraient à son mandat et donneraient naissance à un système de milice qui, après la Confédération, serait qualifié de « meilleur au Canada ».

La principale question dont Gordon eut à s’occuper pendant son séjour au Nouveau-Brunswick fut le projet d’unification des colonies de l’Amérique du Nord britannique. Les historiens du Canada ont longtemps mal compris son rôle : ils l’ont pris pour un partisan de l’union des Maritimes et un adversaire d’une union plus large. Depuis que ses documents personnels sont devenus accessibles, dans les années 1950, on a réévalué ses positions et sa participation aux négociations, ce qui a mené à des conclusions différentes. Gordon « était tout à fait d’accord » avec le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, lord Mulgrave [Phipps*], qui avait parlé en 1858 de la « folie de la fédération », mais au début il n’appuya pas aussi entièrement que Mulgrave l’union législative des colonies des Maritimes. Selon lui, réaliser cette union serait « presque aussi difficile que réaliser une union réelle [c’est-à-dire législative] de l’ensemble de [l’Amérique du Nord britannique] – [et] le résultat, beaucoup moins éclatant et [...] beaucoup moins utile ». Il en vint à favoriser l’union des Maritimes, mais sans rejeter celle de toutes les colonies. Au début de 1862, il écrivit : « il ne faut ménager aucun effort pour réaliser une union des trois provinces de l’Atlantique, ou de toutes [ces provinces] avec le Canada ».

Pour réaliser l’union de toutes les colonies, il importait au plus haut point qu’un chemin de fer relie les colonies des Maritimes au Canada. Gordon força son Conseil exécutif à accepter la responsabilité financière de la portion provinciale des travaux. Samuel Leonard Tilley*, premier ministre et secrétaire du Nouveau-Brunswick, l’appuya dans cette voie, mais non Albert James Smith*, qui démissionna de son poste de procureur général en 1862. À la conférence sur le chemin de fer qui se tint à Québec en septembre de la même année, Gordon s’efforça d’amener les colonies à une entente. Après d’autres discussions à Londres, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ratifièrent l’accord. Cependant, la province du Canada ne le fit pas, ce qui revenait à le répudier. La suspicion et le ressentiment que ce geste suscita au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse allaient nuire aux négociations ultérieures en vue de l’union.

Gordon lui-même fut mécontent que les Canadiens aient stoppé le projet de chemin de fer, ce qui indique qu’il souhaitait l’union de toutes les colonies. Ce n’est que lorsque pareille union lui sembla irréalisable pour l’heure qu’il se concentra sur celle des provinces de l’Est – première étape essentielle, selon lui, à la création d’une fédération plus vaste. En outre, il en était venu à considérer que les provinces de l’Est étaient trop petites et trop animées par l’esprit de clocher pour que le gouvernement responsable y fonctionne de manière satisfaisante. Cette forme de gouvernement lui semblait convenir en Amérique du Nord, mais il estimait que la politique néo-brunswickoise avait régressé depuis son instauration en 1848. Le Parti libéral avait perdu son zèle réformateur. La plupart des députés étaient peu instruits, étroits d’esprit et peu respectueux de l’Assemblée. L’électorat tolérait des mœurs politiques peu reluisantes. Après avoir constaté de visu le caractère mesquin et corrompu de la politique provinciale, il croyait que l’existence d’un seul et même Parlement pour les provinces de l’Atlantique pourrait attirer des hommes politiques d’une meilleure trempe.

Durant les années 1863 et 1864, Gordon travailla si énergiquement à l’unification des Maritimes qu’elle aurait fort bien pu se réaliser si une forte délégation canadienne n’avait pas imposé des discussions sur une union plus large à la conférence de Charlottetown. Déçu que l’union des provinces de l’Est ait été écartée, il fut néanmoins rassuré d’entendre Alexander Tilloch Galt* et John Alexander Macdonald* faire valoir que leur dessein était de créer un gouvernement central fort et de ne laisser aux Parlements provinciaux qu’un statut subordonné, semblable à celui des municipalités. Edward Cardwell, le nouveau secrétaire d’État aux Colonies, fit savoir à Gordon : « Nous sommes tous d’accord pour une fusion complète, non pour une fédération. » Or, les résolutions adoptées à la conférence de Québec ne tendaient manifestement pas vers une telle fusion et laissaient intacts les Parlements provinciaux. Gordon pressa le ministère des Colonies d’insister pour qu’on les modifie et qu’on opte pour un gouvernement centralisé, mais Cardwell, faisant volte-face, lui donna l’ordre de « consacrer tout [son] pouvoir à la promotion du plan des délégués ». Gordon était prêt à acquiescer à une politique qu’il n’approuvait pas, mais non à recommander comme étant bénéfique ce qu’il jugeait néfaste. Il offrit donc sa démission, mais le ministère des Colonies la refusa.

Gordon et Tilley eurent alors à prendre une décision difficile : choisir le moment des prochaines élections. Le premier ministre voulait les tenir le plus tard possible afin de préparer les électeurs à l’union fédérale, mais il ne souhaitait pas affronter une nouvelle session législative sur cette question. Il se laissa convaincre par Gordon de choisir une date tôt en 1865. Son gouvernement, favorable à la Confédération, subit une cuisante défaite. Fâchés d’avoir été évincés, certains hommes politiques essayèrent d’attribuer la responsabilité de ce revers au lieutenant-gouverneur. Gordon craignit que le ministère des Colonies tente aussi de le prendre comme bouc émissaire. En fait, il avait souhaité la réélection du gouvernement Tilley, notamment parce qu’elle lui aurait permis de quitter la province. Il avait même accepté le poste de gouverneur de Hong-Kong, colonie où, pensait-il, il aurait plus de latitude pour déployer ses talents. Au lieu de cela, il dut rester au Nouveau-Brunswick et traiter avec un gouvernement opposé à la Confédération et dirigé par son vieil ennemi, Smith, ainsi qu’avec le secrétaire d’État aux Colonies et les Canadiens, qui étaient tous déterminés à révoquer la décision de l’électorat.

En août 1865, Gordon retourna en Angleterre pour épouser Rachel Shaw-Lefevre ; cette union allait lui apporter beaucoup de bonheur. Pendant son séjour là-bas, il eut un pénible entretien avec Cardwell, qui lui réclama la garantie écrite qu’il userait de son influence pour promouvoir la Confédération. Cette question suscitait chez les membres du gouvernement Smith les opinions les plus diverses – opposition absolue autant qu’appui à une union plus centralisée que ne le prévoyaient les Résolutions de Québec – et Gordon avait déjà résolu de tirer parti de ces dissensions profondes. La politique gouvernementale qui consistait à promouvoir le chemin de fer et des liens commerciaux avec les États-Unis ne tarda pas à échouer. En novembre, au cours d’une élection complémentaire, le parti gouvernemental perdit la circonscription d’York, où fut élu Charles Fisher*, partisan de la Confédération.

Le lieutenant-gouverneur força alors Smith à reconnaître que, en principe, il n’était pas opposé à la Confédération. Le premier ministre accepta de présenter au Parlement une résolution en faveur de la Confédération, et le discours du trône en mars 1866 annonça un changement imminent d’orientation. Le Conseil législatif, dont la majorité des membres étaient partisans de la Confédération, répondit par une adresse très favorable aux Résolutions de Québec. Gordon rédigea une réponse dans laquelle il se disait « heureux » que le Conseil « désire voir l’ensemble de l’Amérique du Nord britannique s’unir en une seule collectivité ». Smith refusa de conférer avec son Conseil exécutif au sujet de cette réponse, mais Gordon décida tout de même de la produire. Le gouvernement dut démissionner et dénonça avec force le geste « anticonstitutionnel » du lieutenant-gouverneur.

Smith et les adversaires de la Confédération tentèrent en vain de faire du geste de Gordon l’un des thèmes de la campagne électorale. Les féniens menaçaient d’envahir le Nouveau-Brunswick ; les électeurs se dirent que la fédération leur garantirait plus de sécurité. Les partisans de la Confédération récoltèrent une forte majorité et environ 60 % des voix. Seulement 6 des 22 députés qui avaient signé une motion de blâme contre le lieutenant-gouverneur furent réélus.

Gordon n’avait pas eu la tâche facile au Nouveau-Brunswick. Nombre des problèmes qu’il avait dû affronter dépassaient son emprise. Il avait bien préparé l’arrivée des troupes en 1861, prévenu une grève ferroviaire et une émeute en 1862, et amélioré la milice. Les hommes qu’il avait nommés juges étaient compétents et impartiaux. En fin de compte, il avait contribué à mettre la colonie sur la voie de la Confédération, conformément aux vœux du gouvernement impérial, des Canadiens et des libéraux provinciaux, mais l’abolition du Parlement provincial, en laquelle il voyait un moyen d’élever le niveau de compétence et de moralité politiques au Nouveau-Brunswick, n’avait pas eu lieu. Il quitta le Nouveau-Brunswick à l’automne de 1866 avec soulagement et regret. Triste de quitter « [le] glorieux climat [de la province], sa forêt bruissante de vie et la splendide rivière », il était néanmoins content d’échapper au « joug de [la] clique » que formaient ses ministres. Eux étaient sans doute tout aussi heureux de le voir partir.

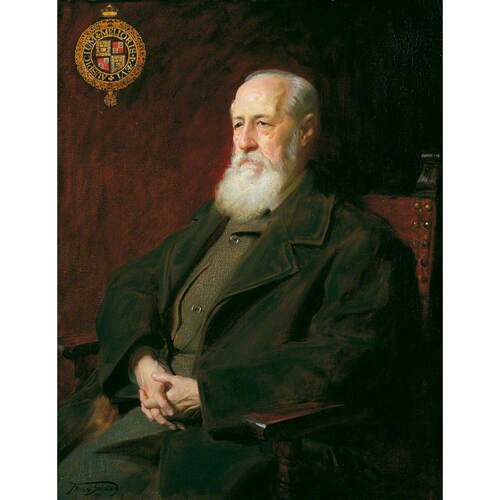

Gordon gouverna Trinidad, colonie de la couronne, jusqu’en 1870. L’année suivante, il fut créé chevalier et promu à l’île Maurice. Il démissionna en 1874 et devint le premier gouverneur des îles Fidji, que la Grande-Bretagne avait annexées pour protéger les Fidjiens contre l’exploitation des colons et avoir une base d’où réprimer les abus du trafic de main-d’œuvre dans le Pacifique. Même s’il s’était déjà promis de ne plus jamais accepter de nomination dans une colonie autonome, il accepta en 1880 le poste de gouverneur de la Nouvelle-Zélande, tout en conservant ceux de haut commissaire et de consul général du Pacifique occidental. Il démissionna deux ans plus tard, dégoûté de ne pas avoir pu modifier la politique du gouvernement à l’endroit des Maoris. Ses successeurs sir George William Des Vœux* et sir John Bates Thurston poursuivirent son œuvre dans le Pacifique. De 1883 à 1890, Gordon fut gouverneur de Ceylan (Sri Lanka), où il se rendit très populaire tant auprès des Cinghalais que des Tamils. Le ministère des Colonies lui reconnaîtrait le mérite d’avoir « beaucoup fait » pour cette colonie.

Arthur Hamilton Gordon passa sa dernière année à Ceylan dans la tristesse et la solitude. Lady Gordon était tombée malade en décembre 1888 et, partie pour la Grande-Bretagne, était morte à Malte. Depuis, il souhaitait rentrer en Angleterre et retrouver ses enfants. Même s’il avait presque 61 ans, il espérait encore une pairie ou le titre de vice-roi des Indes. Il s’installa à Ascot dans une propriété qu’il avait achetée en 1879, la Red House. Créé premier baron Stanmore en 1893, il entra à la Chambre des lords, où il joua un rôle actif dans ses dernières années.

Pour avoir plus d’information sur la vie d’A. H. Gordon, on doit consulter notre étude exhaustive intitulée The career of Arthur Hamilton Gordon, first Lord Stanmore, 1829–1912 (Toronto, 1964). [j. c.]

Gordon a publié le récit de ses voyages de chasse au Canada dans « Wilderness journeys in New Brunswick », Vacation tourists and notes of travel in 1862–3, Francis Galton, édit. (Londres, 1864), 457–524, publié aussi sous forme de monographie sous le titre Wilderness journeys in New Brunswick in 1862–3 (Saint-Jean, N.-B., 1864).

British Library (Londres), Add.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

J. K. Chapman, « GORDON, ARTHUR HAMILTON, 1er baron STANMORE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 29 mars 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/gordon_arthur_hamilton_14F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/gordon_arthur_hamilton_14F.html |

| Auteur de l'article: | J. K. Chapman |

| Titre de l'article: | GORDON, ARTHUR HAMILTON, 1er baron STANMORE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 1998 |

| Date de consultation: | 29 mars 2025 |