Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

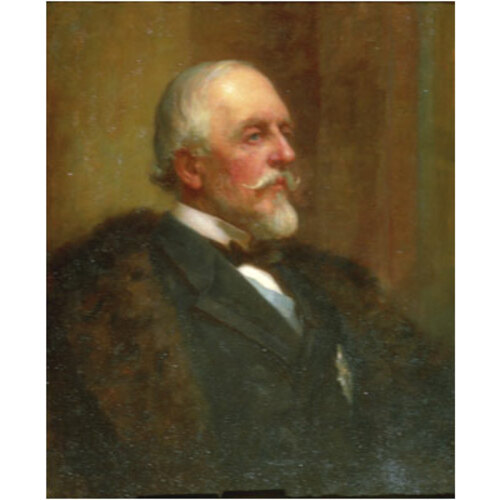

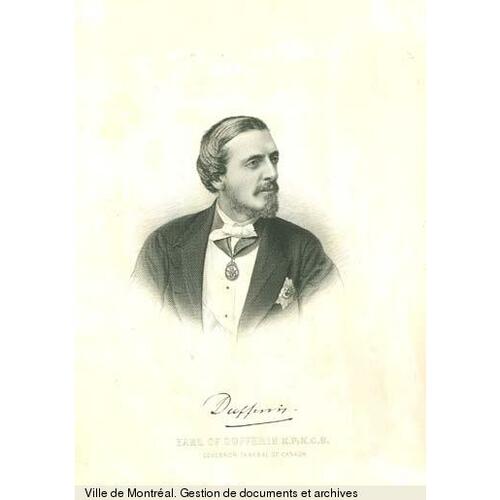

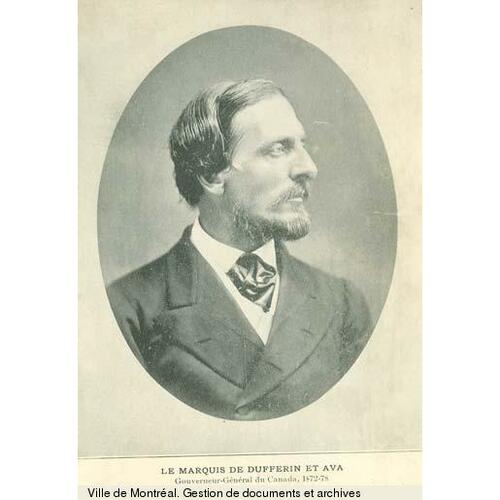

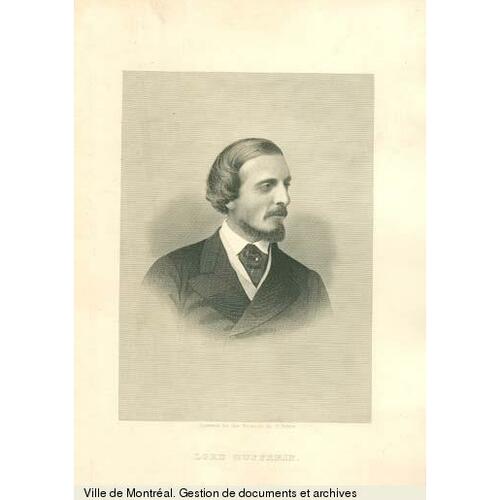

BLACKWOOD (Hamilton-Temple-Blackwood), FREDERICK TEMPLE, 1er marquis de Dufferin et Ava, gouverneur général, né le 21 juin 1826 à Florence (Italie), fils de Price Blackwood, 4e baron Dufferin et Clandeboye, et de Helen Selina Sheridan ; le 23 octobre 1862, il épousa au château de Killyleagh (Irlande du Nord) Hariot Georgina Rowan Hamilton, et ils eurent quatre fils et trois filles ; décédé le 12 février 1902 à Clandeboye (Irlande du Nord).

Le père de Frederick Temple Blackwood était officier de marine ; le titre et le domaine irlandais de sa famille lui échurent après la mort de ses deux frères aînés. Enfant unique, Frederick Temple passa une bonne partie de sa jeunesse auprès de sa mère, car son père naviguait souvent, et il fut mis assez tôt en pension. Par la suite, il apparaîtrait sans nul doute comme l’héritier de la lignée maternelle, qui vouait un grand respect aux activités intellectuelles et artistiques ; son arrière-grand-père était le célèbre homme d’État et dramaturge Richard Brinsley Butler Sheridan. Son père, décédé en 1841, ne lui transmit peut-être que l’exemple d’un inlassable dévouement à l’Empire britannique. Au moment où il lui succéda à la pairie d’Irlande en tant que 5e baron Dufferin et Clandeboye, Frederick Temple recevait une formation de qualité plutôt inégale à l’Eton College. Il fréquenta le Christ Church College d’Oxford durant moins de deux ans et en sortit sans diplôme en 1846.

Pour un aristocrate britannique, entrer dans la fonction publique était très facile, mais ce fut peut-être pour échapper aux dilemmes moraux et politiques dans lesquels le plaçait sa situation de pair et de propriétaire terrien d’Irlande que Dufferin s’orienta vers les milieux impériaux et diplomatiques. Dans ses écrits publics, il défendait les droits des propriétaires terriens irlandais tout en déplorant la misère dans laquelle la grande famine et son cortège de bouleversements socio-politiques plongeaient leurs tenanciers. Lui-même payait ses tenanciers pour qu’ils fassent des aménagements dans son domaine, mais ce n’était qu’un moyen de soulager sa conscience, car ces travaux ne rapportaient rien. Même en se mariant, il tint compte de certaines réalités irlandaises. Il prit le nom de Hamilton avec l’autorisation de la reine en 1862, à peu près au moment de la cérémonie. La famille de sa femme et la sienne étaient apparentées et avaient depuis longtemps des motifs de discorde. Leur union mit fin à certaines de leurs hostilités.

Dufferin commença sa carrière dans une atmosphère enchanteresse, l’entourage immédiat de la reine Victoria. Nommé gentilhomme de la chambre de la reine en 1849, il le resta jusqu’en 1852 et le fut à nouveau de 1854 à 1858. En plus, son protecteur, le premier ministre lord John Russell, facilita son entrée à la Chambre des lords en 1850 (en tant que pair d’Angleterre, sous le titre de baron Clandeboye, nom du domaine irlandais de la famille). Dufferin était un impérialiste bienveillant ; il était fin politique et avait de très grandes capacités d’analyse. Il remplit sa première mission diplomatique d’importance en 1860–1861 dans ce qui est aujourd’hui le Liban et la Syrie. Représentant de la Grande-Bretagne à une commission internationale, il sut très bien assimiler les renseignements relatifs à sa mission, puis choisir les moments où il convenait d’agir pour apaiser dans une certaine mesure la quasi-guerre civile qui opposait Maronites chrétiens et Druzes musulmans. Nommé en 1864 sous-secrétaire aux affaires de l’Inde, il fut muté deux ans plus tard au ministère de la Guerre. Ces fonctions l’aidèrent à se perfectionner sur les plans administratif et politique. En raison de ses qualités et du fait qu’il avait obtenu en 1871 un titre de comte d’Angleterre, on pensa en 1872 à le nommer vice-roi de l’Inde. En fait, il n’avait pas assez d’envergure ni d’expérience pour accéder à cette fonction, mais cette perspective stimula son ambition, qui, de son propre aveu, était vive. En mars 1872, on le nomma plutôt au Canada – affectation prestigieuse certes, mais plus modeste que la vice-royauté de l’Inde, vers laquelle il continuerait de lorgner.

Arrivé au Canada le 25 juin 1872, lord Dufferin succédait au baron Lisgar [Young*] au poste de gouverneur général. Comment cet homme déjà très compétent en matière d’affaires publiques, et qui allait le devenir encore plus, se tailla-t-il une place sur la scène canadienne ? Dufferin reconnut les limites que lui imposait la constitution du Canada, mais il tenta de les pousser un peu plus loin. Il s’acquitta des devoirs ordinaires de sa charge avec beaucoup de talent, surtout au bénéfice du gouvernement libéral d’Alexander Mackenzie*, qui prit le pouvoir environ 16 mois après son arrivée. Il s’employa à concilier les aspirations nationalistes des libéraux avec un impérialisme expansionniste et généreux. Sa sensibilité à cet égard ne trouva pas d’expression plus manifeste que dans les efforts qu’il déploya pour préserver et embellir les fortifications de Québec et pour obtenir de la reine Victoria qu’elle commandite une nouvelle porte, la porte Kent. Incidemment, la belle terrasse qui surplombe le Saint-Laurent à Québec porte le nom de Dufferin. En 1874, lorsque les libéraux exprimèrent le souhait de poursuivre les discussions concernant la réciprocité commerciale avec les États-Unis, Dufferin s’empressa de faire nommer George Brown* principal commissaire britannique, lui donnant ainsi beaucoup plus de pouvoirs que sir John Alexander Macdonald* n’en avait eu au cours des négociations du traité de Washington en 1871. Il suivit attentivement les pourparlers et mit à contribution ses grands talents de tacticien et de stratège. Toujours en 1874, lorsque les libéraux décidèrent de fonder un collège militaire à Kingston, en Ontario, Dufferin, qui avait dirigé en 1868–1869 une commission d’enquête sur la formation donnée dans l’armée britannique, veilla à ce que la direction du collège soit confiée non pas à un candidat nommé par favoritisme, mais à un officier britannique haut placé et doué sur le plan professionnel [V. Edward Osborne Hewett*]. À son avis, c’était le meilleur moyen d’affirmer l’identité canadienne tout en préservant les liens entre le pays et la Grande-Bretagne. Avec le ministre de la Justice du cabinet de Mackenzie, Edward Blake*, qu’il admirait même s’il le considérait comme un nationaliste prétentieux au point d’être mesquin et pointilleux, il eut des discussions approfondies sur le rôle que jouerait la Cour suprême du Canada. Selon lui, ce tribunal de dernière instance que le gouvernement fédéral envisageait de créer devait servir à réduire les frictions entre le dominion et la Grande-Bretagne. Il pensait qu’il fallait diminuer de beaucoup le nombre de causes portées en appel en Grande-Bretagne, mais non éliminer ces appels, comme le souhaitait Blake.

Le gouverneur général aborda dans une perspective semblable les difficultés relatives au projet de loi présenté en 1873 qui aurait permis aux comités parlementaires d’interroger des témoins assermentés. Au moment du scandale du Pacifique, qui fit tomber le gouvernement conservateur plus tard la même année, les autorités britanniques refusèrent de sanctionner ce projet de loi. En 1875, une fois la crise passée, Dufferin prôna une révision en profondeur de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (la première qui visait autre chose que l’admission de nouvelles provinces). Il tenait à ce que le Parlement du Canada puisse suivre la nouvelle procédure du Parlement de Grande-Bretagne en matière d’audition de témoins au lieu de continuer à observer la coutume britannique telle qu’elle était en 1867. Encore une fois, c’était une manière de préserver aussi bien le lien impérial que le sentiment national.

Dufferin joua également un rôle majeur dans le dénouement de crises graves. Le scandale du Pacifique lui en apprit beaucoup sur les contraintes politiques qui pesaient sur lui. Il eut quelque difficulté à se laisser convaincre que le premier ministre Macdonald, qu’il considérait comme un homme agréable et un fin politique, était impliqué dans ce scandale. Aussi afficha-t-il trop sa loyauté envers lui. Les libéraux l’accusèrent de favoritisme et protestèrent vigoureusement contre son refus de les aider à expulser Macdonald et les conservateurs du pouvoir. Les faits tels qu’ils furent établis par la suite auraient pu justifier l’expulsion immédiate du gouvernement, exigée par les libéraux, mais, dans le contexte, Dufferin avait raison de ne pas précipiter les choses. Au cours des travaux du comité parlementaire et de la commission d’enquête qui suivirent l’éclatement du scandale en avril 1873, il dut agir avec le plus grand doigté pour ne pas compromettre sa fonction. Pourtant, après la chute de Macdonald en novembre, il fallut un certain temps à Mackenzie pour cesser de soupçonner Dufferin d’avoir comploté contre les libéraux et pour en venir à le considérer avec amitié.

Comme le gouvernement libéral qui succéda au régime de Macdonald manquait d’expérience, le gouverneur général eut bientôt l’occasion de l’aider en déployant ses aptitudes de diplomate et de politique. Il reconnaissait que Mackenzie était un homme à principes, mais il jugeait que ses talents étaient limités et qu’il était trop sensible aux influences pernicieuses de son cabinet. Aussi l’appuyait-il et le dirigeait-il parfois avec trop de zèle, ce qui agaçait Mackenzie.

Il faut cependant souligner l’habileté avec laquelle Dufferin délivra le gouvernement du fardeau que représentait la condamnation d’Ambroise-Dydime Lépine* pour le « meurtre » de Thomas Scott* à la Rivière-Rouge (Manitoba) en 1870. Ses lettres au secrétaire d’État aux Colonies, lord Carnarvon, portent la marque d’un grand discernement : Dufferin passe toute l’affaire au crible et, ayant écarté les malentendus et les promesses faites à Louis Riel* et, indirectement, à son lieutenant Lépine, par l’archevêque Alexandre-Antonin Taché* et le lieutenant-gouverneur Adams George Archibald*, il ne retient que les considérations essentielles. En plus, Dufferin était très sensible aux pressions politiques intenses qui pesaient sur le gouvernement. Certes, en tant qu’Irlandais anglican de la Haute Église, il méprisait le cléricalisme catholique, mais ce sentiment, tout en teintant son interprétation du soulèvement de la Rivière-Rouge, ne l’aveuglait pas. Le cas de Lépine lui permit aussi de prendre ses distances par rapport au gouvernement Macdonald, qui avait accumulé les maladresses dans cette affaire. En commuant la peine de mort de Lépine en janvier 1875, Dufferin épargna au gouvernement Mackenzie le risque de subir la rancœur de l’Ontario ou du Québec.

Dufferin se signala aussi par son intervention dans le conflit qui opposait le gouvernement fédéral et la Colombie-Britannique au sujet de la construction d’un chemin de fer transcontinental. Cette querelle menaçait sérieusement la jeune Confédération et les desseins de l’Empire britannique en Amérique du Nord. Le gouvernement fédéral tenta de renégocier un programme de construction et un budget raisonnables, mais la Colombie-Britannique, blessée par les déclarations parfois hargneuses des libéraux sur elle et sur le chemin de fer, lui opposa une fin de non-recevoir. En 1875, le Sénat rejeta un projet de médiation impériale, les modalités de Carnarvon, à cause d’un élément déterminant, la construction d’une ligne allant d’Esquimalt à Nanaimo. Voyant cela, Dufferin estima de son devoir d’intervenir directement en tant que représentant du gouvernement fédéral et médiateur impérial. Au cours d’une longue visite officielle en Colombie-Britannique en 1876, il réussit à se poser en arbitre de l’Empire tout en défendant avec modération la position du gouvernement Mackenzie. Ce faisant, il parvint à apaiser quelque peu la colère de la Colombie-Britannique [V. Andrew Charles Elliott*].

Une fois de retour à Ottawa, Dufferin eut moins de succès avec le gouvernement libéral. Avant son départ pour la Colombie-Britannique, on l’avait prévenu de ne pas se prendre pour un ambassadeur ni pour un négociateur fédéral. Pourtant, il pressa Mackenzie de conclure un compromis avec la Colombie-Britannique en s’appuyant sur les modalités proposées par lord Carnarvon. L’intransigeance d’Edward Blake dans toute cette affaire l’irritait, de même que la parcimonie du ministre des Finances Richard John Cartwright*, surtout parce que Mackenzie, plus conciliant, se laissait influencer par ces deux ministres. Il y avait mésentente sur un point essentiel : selon Dufferin, les 750 000 $ versés à la Colombie-Britannique remplaçaient le chemin de fer qui aurait dû relier Esquimalt à Nanaimo alors que, selon Mackenzie et Blake, cette somme servait à indemniser la province pour tout retard dans la construction du chemin de fer du Pacifique. Les gens de la côte ouest trouvaient cette dernière interprétation inacceptable. Dufferin, quant à lui, estimait que Mackenzie et Blake reniaient des promesses et réduisaient à néant le bon travail qu’il avait accompli en Colombie-Britannique. Lorsqu’ils se réunirent pour discuter de la question en novembre 1876, les trois hommes faillirent « en venir aux mains ». Dufferin fut presque grossier et nota par la suite avec un malin plaisir : « Mackenzie avait tout simplement l’air pitoyable et Blake était au bord des larmes ; il pleure très facilement quand il est excité. » Heureusement pour Dufferin, sa colère poussa les dirigeants libéraux à accepter un compromis. Une fois que tout le monde eut retrouvé son sang-froid, Mackenzie accepta du bout des lèvres qu’une conférence se tienne en Angleterre si le gouvernement, malgré tous ses efforts, ne parvenait pas à hâter la construction du chemin de fer du Pacifique. Puis Dufferin, avec Carnarvon, se servit de cet assentiment pour calmer la Colombie-Britannique. Dans tout ce débat, Carnarvon se laissa guider par Dufferin, comme il le faisait de plus en plus dans d’autres domaines des affaires canadiennes. Néanmoins, Dufferin n’était pas satisfait du résultat de son travail et n’entrevoyait pas d’autre solution que l’affaiblissement ou la défaite du gouvernement libéral. De son côté, à cause de ces affrontements avec la Colombie-Britannique, Mackenzie s’était remis à croire que Dufferin intriguait au bénéfice de l’Empire et à le traiter avec froideur. Il lui déclara sèchement que « le Canada n’[était] pas une colonie de la couronne (ni une colonie du tout, dans l’acception normale du terme) » et que le dominion « ne consentirait pas à être traité à la manière d’une petite collectivité ».

La tournée de la Colombie-Britannique fut la plus ambitieuse des visites officielles de Dufferin et la plus délicate du point de vue politique. Presque chaque été, il passa une bonne partie de son temps en tournée. Outre la Colombie-Britannique, la famille vice-royale visita le Québec, les Maritimes et l’Ontario. Pour Dufferin, ces tournées étaient un devoir ; elles contribuaient, selon lui, à cimenter le Canada et, par le fait même, à renforcer l’Empire britannique en Amérique du Nord. Par exemple, sa visite dans les Maritimes en 1873 atténua l’hostilité que la Confédération suscitait dans ces provinces ; du moins, c’est ce que notèrent des observateurs de l’époque. Tant au Canada que lors de visites aux États-Unis, Dufferin prononçait des discours dans lesquels il défendait avec esprit et assurance (malgré son zézaiement) l’existence de la nation canadienne en Amérique du Nord. Il cultivait l’attachement à l’Empire et à la nation en décernant maintes « médailles de Dufferin » à des étudiants et à des athlètes. Son message à la fois impérialiste et nationaliste passait d’autant mieux qu’il était un personnage très populaire et qu’il ne manquait pas, à l’occasion, de faire valoir la contribution des minorités culturelles et des groupes d’immigrants à la vie canadienne.

L’intense vie mondaine que le couple vice-royal entretenait à Ottawa remplissait les mêmes fonctions sociales et politiques que les tournées et séries de discours. Lady Dufferin organisait à la résidence officielle, Rideau Hall, des représentations théâtrales – dans lesquelles elle jouait des premiers rôles et qui attiraient un public nombreux –, des séances de lecture ainsi que de fréquentes réceptions. Avec son mari, elle présidait à de grandes soirées et à de grands dîners ; en février 1876 par exemple, ils donnèrent un gigantesque bal costumé. Lord Dufferin, quant à lui, préférait consacrer ses moments de loisir à des activités sportives. Il patinait et jouait au curling. Ses enfants le convainquirent de faire installer une glissoire ; en hiver, les visiteurs en profitaient. Alexander Mackenzie était trop austère pour priser les amusements de cette sorte, mais Dufferin avait quand même l’audace de l’inviter. Tout au long de l’automne, de l’hiver et du printemps, Rideau Hall bourdonnait de ce genre d’activités, ce qui engendrait tout un contraste à Ottawa : prodigues, les Dufferin cherchaient à créer une cour pour favoriser les rapports politiques tandis que le gouvernement Mackenzie, parcimonieux, s’efforçait d’économiser. Il en résulta quelques querelles entre les deux clans. Dufferin dut puiser dans ses goussets pour réaliser certains projets qui lui tenaient à cœur et tenta, avec un certain succès, de faire augmenter son traitement. Tout de même, en faisant de Rideau Hall un lieu d’activité et de fêtes, le couple vice-royal insuffla de la vie à la capitale.

Lord Dufferin se livrait aussi à des activités mondaines et sportives pour son propre agrément. Il aimait Charles Dickens parce que celui-ci enseignait « le devoir de la gaieté et la religion de l’allégresse ». Dufferin n’avait pas une forte carrure, mais il débordait d’énergie et était très intrépide. Il faisait de la voile aussi souvent que possible et allait pêcher le saumon dans des endroits éloignés (lady Dufferin l’accompagnait). Une fois, en Nouvelle-Écosse, il descendit dans une mine de charbon et travailla avec un pic. Des aventures semblables avaient marqué sa jeunesse : à bord du yacht familial, il s’était rendu en 1854 dans la Baltique, sur les lieux d’un bombardement naval, et en 1856, sur la banquise arctique, au Spitzberg.

Pour ces raisons et à cause du plaisir qu’il avait eu avec ses jeunes enfants, Dufferin garderait un souvenir attendri de ses années au Canada. Certes, son séjour au pays ressembla parfois à un exil, mais il en fut de même pour une bonne partie de son existence. Même à Clandeboye, dans sa jeunesse puis une fois à la retraite, il ne se sentait pas tout à fait chez lui, malgré la loyauté de la plupart de ses tenanciers. En 1847, il avait reconnu avec un humour grinçant que, étant propriétaire terrien irlandais, il risquait d’être assassiné. En 1876, la plus grande partie de ses terres irlandaises était vendue parce que l’instabilité du contexte politique l’inquiétait.

Dufferin acheva son mandat de gouverneur général en 1878 ; le marquis de Lorne [Campbell*] lui succéda. Lorsqu’il quitta le Canada en octobre, le moment n’était pas opportun pour qu’il soit nommé aux Indes (les conservateurs étaient au pouvoir en Grande-Bretagne). En 1879, il accepta, du gouvernement Disraeli, le poste d’ambassadeur en Russie. Ce faisant, il réduisit ses chances d’obtenir des faveurs du régime libéral de Gladstone, qui succéda au gouvernement Disraeli. En 1880, Dufferin apprit que, au lieu d’être affecté aux Indes, il devait remplir un deuxième mandat en Russie. Non sans amertume, il se plaignit que ses années au Canada et en Russie auraient dû lui « donner droit à mieux qu’une autre période d’exil dans un climat arctique ». En 1881, on le nomma ambassadeur en Turquie. Quelques mois après son arrivée, une crise politique et financière éclata en Égypte. En principe, ce pays faisait partie de l’Empire ottoman, mais, outre les Turcs, les Français et les Britanniques, entre autres, y avaient des intérêts. Dufferin participa étroitement aux tractations internationales qui menèrent à l’invasion de l’Égypte par la Grande-Bretagne en 1882 sous le commandement de sir Garnet Joseph Wolseley*. Ensuite, la Grande-Bretagne le chargea, à titre de commissaire, d’enquêter sur la situation égyptienne et de recommander des solutions. De l’avis général, le rapport qu’il remit était remarquable sur le plan de l’analyse, quoique, par la suite, on l’ait accusé d’avoir dissimulé l’envergure des dissensions qui régnaient en Égypte.

Ce fut peut-être grâce à ce qu’il avait fait en Égypte que Dufferin fut nommé en 1884, pour quatre ans, vice-roi des Indes. Au Canada, il avait considéré que son rôle se limitait à huiler les rouages du gouvernement. Aux Indes par contre, il put mieux exercer le pouvoir exécutif au nom de l’Empire, comme il ambitionnait de le faire. Par exemple, il ordonna l’invasion de la Birmanie, territoire qui causait constamment des problèmes aux Indes victoriennes. Jamais il n’avait eu de titre plus prestigieux que celui de vice-roi des Indes, et pourtant, lorsque la reine Victoria voulut lui conférer un marquisat en 1888, il demanda d’être fait marquis de « Dufferin et Québec » pour que son nom soit associé à celui du Canada. Finalement, il y renonça pour des raisons politiques et accepta le titre de marquis de « Dufferin et Ava » (Ava étant une ancienne capitale birmane). Sa carrière dans la fonction publique se termina en beauté : il fut ambassadeur à Rome de 1889 à 1891, puis à Paris de 1891 à 1896.

Dufferin prit sa retraite le 13 octobre 1896 et connut par la suite plusieurs rudes épreuves. Son fils aîné mourut pendant la guerre des Boers en 1900. Au même moment, de graves ennuis financiers s’abattirent sur lui. Il n’avait jamais été prudent en cette matière. Conformément à son vœu, le produit de la vente de ses propriétés irlandaises lui avait été remis en liquide. Or, il commit l’imprudence de spéculer en investissant de fortes sommes dans la London and Globe Finance Corporation et, à titre de président de cette société à compter de 1897, il convainquit d’autres personnes de suivre son exemple. La compagnie essuya de lourdes pertes et, en 1901, une bonne partie de la vindicte publique se dirigea contre lui. À la fin de l’année, il était gravement malade. Il mourut le 12 février 1902 à Clandeboye et fut inhumé au même endroit.

Les Canadiens aimaient lord Dufferin. Digne représentant de l’Empire, il affirmait l’existence de la nation canadienne et avait le sens du compromis ; il avait du charme et de l’esprit. Avec lady Dufferin, une femme du monde qui nourrissait des ambitions sans en faire étalage, il sut créer une cour vice-royale, et rassembler l’élite politique et bureaucratique canadienne. Au Conseil privé, petit cercle où, de toute évidence, il aspirait à être le plus utile, Dufferin avait parfois du mal à empêcher ses tendances autocratiques de prendre le pas sur ses qualités de diplomate, ce qui engendrait à l’occasion des affrontements. « Être gouverneur d’une colonie où il y a des conseillers constitutionnels ne permet guère d’influer réellement sur le cours des affaires ; le stimulant de la responsabilité me manque », concéda-t-il au début de sa carrière au Canada. Ce stimulant, il le trouva par la suite aux Indes. Le pouvoir de Dufferin au Canada reposait sur son ascendant personnel et sur son influence de représentant de l’Empire. Cette influence et cet ascendant étaient grands, et ils suffisaient.

Il existe passablement de documentation sur le séjour de lord Dufferin au Canada dans les papiers Mackenzie (MG 26, B) et Macdonald (MG 26, A), conservés aux AN, et dans les papiers Dufferin au Public Record Office of Northern Ireland, à Belfast. Les documents de cette collection qui concernent le Canada peuvent être consultés sur microfilm aux AN, MG 27, I, B3. On trouve des dépêches et de la correspondance dans les dossiers du Colonial Office (PRO, CO 42, conservés aussi sur microfilm aux AN). Cette série de documents comprend également la correspondance non officielle de Dufferin avec lord Carnarvon, qui a été publiée avec des commentaires pertinents dans Dufferin–Carnarvon correspondence, 1874–1878, C. W. de Kiewiet et F. H. Underhill, édit. (Toronto, 1955 ; réimpr., New York, 1969). Une série d’allocutions prononcées par Dufferin pendant son mandat au Canada a été publiée sous le titre Speeches of the Earl of Dufferin, governor general of Canada, 1872–1878 – complete (Toronto, 1878) ; certains discours faits par Dufferin au Canada sont aussi présentés dans Speeches and addresses of the Right Honourable Frederick Temple Hamilton, Earl of Dufferin, Henry Milton, édit. (Londres, 1882).

Parmi les biographies de Dufferin, on trouve les suivantes : sir Alfred Lyall, The life of the Marquis of Dufferin and Ava (2 vol., Londres, 1905) ; C. E. D. Black, The Marquess of Dufferin and Ava [...] diplomatist, viceroy, statesman (Londres, 1903), ouvrage aussi publié à Toronto la même année et particulièrement axé sur le séjour de Dufferin aux Indes ; la brillante notice biographique rédigée par sir Harold George Nicolson, neveu de Dufferin par alliance, Helen’s tower (Londres et Toronto, 1937) ; et la biographie dans le DNB. Deux études exhaustives mais non objectives sur la carrière de Dufferin au Canada présentent des discours, des dépêches et des commentaires sur le contexte : George Stewart, Canada under the administration of the Earl of Dufferin (Toronto, 1878), et William Leggo, The history of the administration of the Right Honorable Frederick Temple, Earl of Dufferin [...] late governor general of Canada (Montréal et Toronto, 1878).

Les activités mondaines de lord et de lady Dufferin sont décrites en détail non seulement dans ces deux volumes, mais aussi dans [H. G. R. Hamilton Blackwood,] marquise de Dufferin et Ava, My Canadian journal, 1872–8 : extracts from my letters home, written while Lord Dufferin was governor-general (Londres, 1891). On trouve la chronique de la tournée de Dufferin dans l’Ouest dans deux comptes rendus publiés à Londres en 1877 : Journal of the journey of his excellency the governor-general of Canada from Government House, Ottawa, to British Columbia and back, rédigés anonymement par un des membres de la suite de Dufferin, et The sea of mountains ; an account of Lord Dufferin’s tour through British Columbia in 1876, ouvrage en deux tomes écrit par un journaliste de l’Ouest, Frederick Edward Molyneux St John.

Une partie des aventures de jeunesse de Dufferin sont racontées sous forme de chroniques d’après les récits mêmes du sujet dans Letters from high latitudes ; being some account of a voyage in the schooner yacht « Foam » [...] to Iceland, Jan Mayen, and Spitzbergen in 1856 (Londres, 1857), qui a fait l’objet de nombreuses éditions. Les éditions canadiennes, publiées en anglais et en français pendant qu’il occupait le poste de gouverneur général, sont particulièrement dignes de mention : A yacht voyage : letters from high latitudes [...] (Toronto, 1872) et Un voyage en yacht le « Foam » [...], T.-P. Bédard, trad. (Montréal, 1876). [b. f.]

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Ben Forster, « BLACKWOOD (Hamilton-Temple-Blackwood), FREDERICK TEMPLE, 1er marquis de DUFFERIN et AVA », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 4 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/blackwood_frederick_temple_13F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/blackwood_frederick_temple_13F.html |

| Auteur de l'article: | Ben Forster |

| Titre de l'article: | BLACKWOOD (Hamilton-Temple-Blackwood), FREDERICK TEMPLE, 1er marquis de DUFFERIN et AVA |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 1994 |

| Date de consultation: | 4 avr. 2025 |