Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

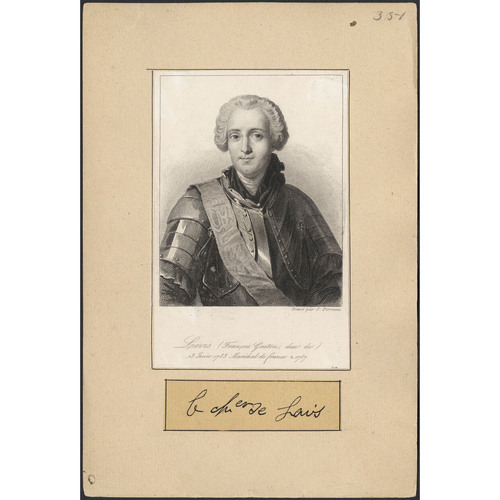

LÉVIS, FRANÇOIS (François-Gaston) DE, duc de LÉVIS, officier, né le 20 août 1719 au château d’Ajac, près de Limoux, France, fils de Jean de Lévis, baron d’Ajac, et de Jeanne-Marie de Maguelonne, décédé le 26 novembre 1787 à Arras, France.

François de Lévis appartenait à une branche appauvrie d’une des plus vieilles familles de la noblesse française. Entré dans l’armée alors qu’il était adolescent, il alla grossir le nombre des cadets pauvres de la Gascogne, mais il avait, lui, d’excellentes relations familiales ; il était cousin du duc de Lévis-Mirepoix qui allait être fait maréchal de France en 1751. Le 25 mars 1735, Lévis reçut une commission de lieutenant en second dans le régiment de la Marine ; le 3 juin, il fut promu lieutenant. Il servit lors de la campagne du Rhin, pendant la guerre de la Succession de Pologne, et, le 1er juin 1737, à l’âge de 17 ans, il fut élevé au grade de capitaine. En 1741, il servit dans le corps « auxiliaire » français au sein de l’armée bavaroise qui envahit la Bohême pendant la guerre de la Succession d’Autriche, et il participa à la prise puis à la défense de Prague, comme à la désastreuse retraite de 1742. Le 19 février 1743, il traversa le Rhin pour rentrer en France avec 73 hommes, restes de quatre régiments en lambeaux, libérés au cours d’un échange de prisonniers. Plus tard, la même année, il se battit à Dettingen (République fédérale d’Allemagne) puis servit avec son régiment en Haute-Alsace, sous les ordres du maréchal de Coigny, et se distingua au cours de nombreuses batailles et de plusieurs sièges dans le sud-ouest de l’Allemagne. Deux ans plus tard, il servit dans l’armée du Bas-Rhin sous les ordres du prince de Conti. En 1746, son régiment rallia l’armée d’Italie, dans laquelle il servit, avec le grade d’aide-major général des logis, au sein du corps commandé par son cousin. Alors que, en août 1747, son régiment prêtait main-forte aux défenseurs de la Provence, Lévis quitta sa compagnie en échange d’un brevet de colonel surnuméraire et continua jusqu’à la fin de la guerre de servir à titre d’aide-major général des logis.

Comme officier, Lévis s’était fait une solide réputation de bravoure et de compétence, et il était reconnu pour son sang-froid, mais il ne disposait pas des ressources financières qui lui eussent permis d’avoir son propre régiment. Aussi, quand on décida, en 1756, d’envoyer des renforts et un nouvel état-major, sous les ordres du marquis de Montcalm*, à l’armée du Canada, Lévis accepta-t-il le poste de commandant en second des troupes régulières françaises avec le grade de brigadier. À ce poste étaient attachés un salaire de 18 000#, un supplément annuel de 18 000# et une allocation de 9 000# pour couvrir ses frais d’équipement et de départ. Il reçut sous scellés des ordres secrets – à n’ouvrir qu’advenant la mort de Montcalm ou son incapacité de conserver le commandement – qui le nommaient commandant des troupes régulières françaises. Dans l’éventualité du décès du gouverneur Vaudreuil [Rigaud], Montcalm lui succéderait automatiquement ; et dans le cas où ce dernier, par mort ou autrement, serait lui-même empêché d’exercer le gouvernement, Lévis était dès lors habilité à l’assumer lui-même. Accompagné de cinq serviteurs, il mit à la voile à Brest, en France, le 6 avril, et arriva à Québec le 31 mai.

Après avoir vu au débarquement des troupes, Lévis partit pour Montréal, où Vaudreuil et Montcalm préparaient la campagne de Chouaguen (ou Oswego ; aujourd’hui Oswego, New York). Le gouverneur l’accueillit avec courtoisie, puis l’envoya prendre le commandement à la frontière du lac Saint-Sacrement (lac George). Pendant que Montcalm avançait, d’une marche hésitante, en direction de Chouaguen, pour l’assiéger, Lévis prenait les dispositions nécessaires pour repousser une attaque contre le fort Carillon (Ticonderoga, New York). Il jugea que le meilleur endroit pour engager le combat avec une troupe d’envahisseurs serait à l’extrémité nord du lac Saint-Sacrement, où l’ennemi aurait à débarquer et où, par conséquent, il serait le plus vulnérable. Les différentes unités anglo-américaines qui, sous les ordres de lord Loudoun, étaient rassemblées autour du fort Edward (également connu sous le nom de fort Lÿdius ; aujourd’hui Fort Edward, New York) refusèrent cependant à Lévis l’honneur de leur visite ; ce dernier passa l’été à envoyer des partis, formés d’Indiens et de Canadiens, ravager les établissements frontaliers américains, de façon à les obliger à y laisser des effectifs, et à faire des prisonniers qui, peut-être, fourniraient des renseignements sur les dispositions et les intentions de l’ennemi.

En apprenant le succès de l’expédition contre Chouaguen, Lévis craignit que ses propres efforts passent inaperçus. Il écrivit au comte d’Argenson, ministre de la Guerre, disant qu’il lui serait bien désagréable, si Montcalm devait recevoir quelques marques de reconnaissance et de faveur, d’être lui-même oublié. Il ajouta, cependant, que si Montcalm devait ne rien recevoir, il ne désirait rien non plus. En fait, Lévis allait obtenir, en récompense, une pension de 1 000# tirée sur l’ordre de Saint-Louis.

Lévis était fort désireux d’avancer dans sa carrière ; aussi devait-il s’assurer qu’il ne perdait aucune occasion d’attirer sur lui l’attention et la faveur de ceux qui étaient au pouvoir. Mais, en même temps, il ne rechignait pas à faire valoir le mérite de ses collègues, le cas échéant. À la suite du raid mené à l’hiver de 1756–1757 par François-Pierre de Rigaud de Vaudreuil contre le fort William Henry (également appelé fort George ; aujourd’hui Lake George, New York), il écrivit au ministre que si Vaudreuil lui eût offert le commandement, il l’eût volontiers accepté, « mais, poursuit-il, je n’aurois peu faire mieux qu’il a fait. Cette Entreprise a en tout le succes que l’on pouvoit en attendre. » Ce commentaire généreux contraste vivement avec le ton méprisant de Montcalm, qui s’employa à minimiser les résultats du raid et à dénigrer Rigaud.

À ce moment-là, les relations entre Vaudreuil et Montcalm étaient plus que tendues. Et quand le ministre de la Guerre l’avertit de maintenir de bons rapports avec le gouverneur général, Lévis répondit qu’il s’entendait fort bien avec Vaudreuil et qu’il entretiendrait avec lui des liens plus étroits encore, n’eût été le fait que Montcalm en prît ombrage. Lévis affirma détester l’intrigue, l’avoir évitée toute sa vie et vouloir continuer à le faire. Les preuves qu’il disait bien là le fond de sa pensée ne manquent pas.

À l’été de 1757, Lévis organisa le train d’artillerie de siège et les transports par eau en vue de l’attaque du fort William Henry. Il prit ensuite le commandement de l’avant-garde. À l’arrivée de Montcalm à la tête du lac Saint-Sacrement, avec l’artillerie de siège, Lévis et ses 3 000 hommes avaient déjà investi le fort. Après neuf jours de siège, la garnison se rendit. Les relations entre Vaudreuil et Montcalm atteignirent presque le point de rupture après que Vaudreuil eut sévèrement critiqué Montcalm pour avoir refusé de pousser son avantage en s’emparant du fort Edward, comme il lui en avait donné l’ordre. Quant à Lévis, Vaudreuil n’avait que du bien à dire de lui. Dans une dépêche au ministre, il plaida pour que celui-ci fût promu maréchal de camp, en faisant part de sa crainte que, ne progressant point dans sa carrière, Lévis demandât son rappel, ce qui, affirmait Vaudreuil, serait une perte grave pour la colonie.

L’année suivante fut le point tournant de la guerre. L’armée anglo-américaine reçut de grands renforts de soldats réguliers de Grande-Bretagne, et des attaques furent projetées contre Louisbourg, île Royale (île du Cap-Breton), qui seraient suivies d’entreprises contre Québec, contre les forts français des lacs Champlain et Ontario, et contre le fort Duquesne (Pittsburgh, Pennsylvanie), sur l’Ohio. Dans une tentative pour briser cette stratégie, Vaudreuil donna à Lévis le commandement de 3 000 hommes,— 400 des plus alertes parmi les troupes régulières françaises, 400 des troupes de la Marine et le reste formé de miliciens canadiens et d’alliés indiens. Lévis reçut l’ordre d’avancer jusqu’au pays des Agniers et de les forcer, si possible, à se joindre à lui dans une expédition contre les établissements britanniques de la Mohawk et de l’Hudson. Forcer les Agniers, la nation iroquoise la plus favorable aux Britanniques, à combattre du côté des Français eût été un dur coup porté aux Anglo-Américains. On avait un autre objectif, qui était d’empêcher la reconstruction et le réarmement de Chouaguen et du réseau des forts qui servaient à son approvisionnement. En outre, une poussée en direction de Schenectady et d’Albany (New York) eût anéanti les projets ennemis contre les positions françaises sur le lac Champlain et permis à Montcalm de manœuvrer, avec le gros des troupes françaises, contre les Anglo-Américains du lac Saint-Sacrement.

Ce plan hardi était bien conçu, à la condition que l’ennemi y concourût en attendant les événements, ce à quoi il se refusa. La troupe de Lévis n’était pas encore bien loin quand elle fut rappelée en toute hâte ; on avait appris que Britanniques et Américains préparaient une attaque contre le fort Carillon avec une armée que la rumeur évaluait à 25 000 hommes. Lévis et 400 de ses hommes d’élite prirent les devants et se dirigèrent en hâte sur Carillon. Ils y arrivèrent en fin de journée, le 7 juillet, pour trouver la garnison française – trois mille quelques cents hommes – en train de terminer un retranchement de troncs d’arbre et des abattis au sommet de la pente, en avant du fort. Quand les Britanniques, sous les ordres de James Abercromby, attaquèrent, le lendemain, Lévis commandait le flanc droit, à découvert. Heureusement pour les Français, les Britanniques ne tentèrent pas de le contourner. La bataille fit rage jusqu’au coucher du soleil. Les colonnes britanniques subirent des pertes écrasantes, mais continuèrent à se reformer et à attaquer encore et encore. Lévis fit montre de son habituel sang-froid. Quand Bougainville*, qui commandait la gauche, fut momentanément étourdi par une balle morte, un officier cria à Lévis que Bougainville venait d’être tué. Lévis, qui avait une piètre opinion de Bougainville, aurait répondu, à ce qu’on dit : « Eh bien, on l’enter[re]ra demain avec beaucoup d’autres. »

Immédiatement après la victoire française, le ressentiment contenu de Montcalm à l’endroit de Vaudreuil éclata en un conflit ouvert. Vaudreuil adressa au ministre de la Marine un plaidoyer pour que la demande de rappel faite par Montcalm fût acceptée et pour que Lévis fût nommé pour lui succéder au commandement des troupes régulières françaises. Malheureusement pour tous ceux qui étaient intéressés dans l’affaire, cette requête fut rejetée, mais Lévis fut promu maréchal de camp. À la fin d’octobre il se retira dans ses quartiers d’hiver, à Montréal, bien à l’abri des intrigues de salon et des sauvages querelles qui occupaient à Québec officiers et fonctionnaires de haut rang.

Au milieu de mai 1759, on s’attendait à une nouvelle attaque de la part des Britanniques. Lévis exprima encore la confiance qu’il avait que les Français s’en tireraient, pourvu qu’ils fissent une guerre de manœuvres et ne s’enfermassent point dans les postes fortifiés. Montcalm fit savoir privément son amertume de voir les opinions de Lévis sur la conduite de la défense l’emporter sur les siennes auprès de Vaudreuil et des officiers des divers régiments. Heureusement qu’à cette occasion les plans de Lévis furent adoptés. À l’arrivée de Wolfe* et de son armée devant Québec, en juin, c’est sur l’insistance de Lévis que la rive de Beauport fut fortifiée, de la rivière Saint-Charles à la rivière Montmorency, et que les lignes de défense furent poussées vers le haut de cette dernière, quand on découvrit qu’elle pouvait être passée à gué au-dessus de la chute et les positions françaises prises à revers. Lévis reçut le commandement de ce flanc gauche, et quand, le 31 juillet, Wolfe lança une attaque de grande envergure à la Montmorency, il fut repoussé avec de lourdes pertes.

Ensuite de la prise du fort Niagara (près de Youngstown, New York), à la fin du mois de juillet [V. Pierre Pouchot*], et quand il apparut clairement que les Britanniques feraient une poussée jusqu’à Montréal à partir du lac Ontario, Montcalm se sentit obligé de détacher Lévis et 800 hommes pour détourner cette menace. Lévis quitta Québec le 9 août ; aussi n’était-il pas présent lors de la désastreuse journée du 13 septembre, sur les plaines d’Abraham. Vaudreuil déclara plus tard que, si Lévis eût été là, l’issue eût été bien différente, car il aurait sûrement retenu Montcalm de lancer son attaque précipitée, en colonne, contre les lignes britanniques.

Dès qu’il apprit ce qui avait transpiré des événements, Lévis brisa les scellés de ses ordres secrets et partit immédiatement pour Québec, ralliant l’armée française démoralisée à la rivière Jacques-Cartier, le 17 septembre. Il devint blanc de rage quand il apprit ce qui s’était passé, déclarant qu’il ne connaissait point d’exemple d’un désordre pareil à celui qu’il trouva parmi les troupes. Il déclara sans ambages que la défaite et la débandade qui s’ensuivit, juste au moment où l’on croyait terminer glorieusement cette campagne étaient le résultat de la décision de Montcalm d’attaquer avant d’avoir réuni toutes ses forces. Cela dit, il ajouta que Montcalm avait pris le parti qu’il croyait être le meilleur. À Bourlamaque*, il écrivit qu’on devait tenter de faire voir les choses sous le meilleur jour possible. Quand Vaudreuil demanda de parcourir avec lui les papiers de Montcalm, qui devaient contenir beaucoup de choses concernant la colonie, Lévis refusa carrément, affirmant que lui seul avait droit de les examiner, puisqu’ils concernaient uniquement les troupes régulières françaises, et qu’il en était responsable devant le ministre de la Guerre et la famille de Montcalm. Il se mit alors au travail en vue de restaurer l’ordre dans les troupes, de renforcer Québec avant qu’elle ne dût capituler, et de préparer une attaque contre le camp britannique. Mais il était trop tard ; le 18, Jean-Baptiste-Nicolas-Roch de Ramezay rendait la ville. Tout ce qu’on pouvait faire était de maintenir une position défensive à la Jacques-Cartier et d’envoyer le reste de l’armée à ses quartiers d’hiver. La flotte britannique étant partie en octobre, les navires français qui restaient descendirent le fleuve, porteurs de plaidoyers pour l’obtention de gros renforts en hommes et en matériel à expédier dès l’ouverture de la navigation, de manière à devancer les Britanniques. Faute de quoi, faisait savoir Lévis, à moins que la paix ne fût conclue au printemps, il était improbable qu’on pût sauver la colonie.

Ces navires portaient aussi des dépêches de Lévis au ministre de la Guerre au sujet de ce qui était arrivé. Il était particulièrement inquiet que la responsabilité du désastre pût l’éclabousser et nuire à sa carrière. Il informa le ministre qu’en aucune manière il ne pouvait être tenu responsable des fautes commises pendant la dernière campagne, et, en conséquence, il demandait l’assurance d’une promotion au grade de lieutenant général s’il parvenait à faire voir à l’ennemi que la conquête finale du Canada ne serait point chose si facile qu’il semblait le croire. Mais cette promotion ne lui fut pas accordée.

Pendant l’hiver, Lévis et Vaudreuil firent des plans pour tenter désespérément de repousser les assauts qui ne manqueraient pas de venir avec le printemps. Heureusement, ils étaient demeurés en excellentes termes. Ils étaient d’accord que le seul espoir était de reprendre Québec le plus tôt possible, et ensuite de transférer l’armée entière sur les positions défensives du lac Champlain ou du haut Saint-Laurent, selon que l’une ou l’autre place serait menacée la première. On espérait, grâce à la rapidité des communications sur les voies fluviales, défaire une à une les armées d’invasion ennemies. Tout dépendait d’une première réussite à Québec et de l’arrivée des renforts de France.

À la fin de novembre, Lévis donna des ordres aux commandants de bataillon. La discipline devait être renforcée et les uniformes, de même que l’équipement, distribués équitablement. On ne manquait que de marmites, de capots, de culottes et de caleçons ; le bœuf se faisait rare, mais on avait assez de pain. Vaudreuil ordonna aux capitaines de milice de veiller à ce que les habitants chez qui des soldats avaient des billets de logement eussent toujours à leur disposition huit jours de ration, de façon qu’un détachement, ou l’armée entière, pût toujours être appelé et prêt à marcher au premier signe. De même, la milice devait être prête à s’ébranler au premier commandement. Lévis donna aussi instructions aux officiers de l’armée régulière d’avoir à collaborer avec les capitaines de milice, d’entretenir avec eux la bonne entente et de traiter les habitants avec douceur, les plaintes à ce sujet ayant été, dans le passé, trop nombreuses. Pour bien faire valoir ce dernier point, il répéta son ordre cinq jours plus tard, le 29 mars.

Lévis entretint aussi une correspondance polie avec James Murray concernant les blessés français laissés à l’arrière et hospitalisés à Québec, et concernant également un échange de prisonniers. Même s’ils ne purent s’entendre sur ces points, il est évident qu’ils avaient l’un pour l’autre un grand respect, en tant que soldats de carrière. Lévis envoya à Murray une petite quantité de remède contre le scorbut ; Murray répliqua en lui envoyant un fromage du Cheshire. Ils échangèrent aussi des journaux apportés par des prisonniers libérés et envoyés de New York en vertu d’une convention d’échange, et, sur le fait troublant qu’on n’y mentionnait point leur théâtre particulier d’opérations, Lévis fit le commentaire qu’on paraissait les avoir oubliés en Europe. Il ajouta, non sans aigreur, qu’il espérait apporter à Murray de plus intéressantes nouvelles dans un proche avenir.

Tout au long de l’hiver, les détachements canadiens tinrent la garnison de Murray étroitement investie, la privant de ravitaillements du côté de la campagne et lançant de sauvages attaques contre les avant-postes britanniques. Mais les pires ennemis des Britanniques furent le froid mordant et le scorbut. Au printemps, la garnison de Murray était tombée de 7 500 à 4 000 hommes valides.

Le 20 avril 1760, avant que le fleuve fût libéré de ses glaces, Lévis quitta Montréal avec son armée de 7 000 hommes, dont 3 000 miliciens. Huit jours plus tard, après une marche extrêmement difficile dans la neige fondante et la boue, ils étaient devant Québec. Averti de leur approche, Murray avait pu retirer ses troupes avancées, 1 500 hommes au total, de Sainte-Foy et de Lorette, avant que Lévis ne leur coupât la retraite. Au lieu de s’enfermer dans Québec, Murray décida de livrer bataille, en espérant éliminer, bataillon par bataillon, les forces françaises. Il disposa son armée, forte de 3 900 hommes et de 20 canons, sur les hauteurs des plaines d’Abraham – l’emplacement même où Montcalm s’était battu en septembre. Lévis ne répéta pas la faute, commise par Montcalm, d’attaquer en colonne. Il plaça en ligne ses bataillons, maintenant réduits à 5 000 hommes, et plus rapidement que Murray ne s’y attendait. Par suite de l’interprétation erronée d’un ordre, la brigade de la Reine et un corps de miliciens – plus de 1 400 hommes – allèrent se placer sur le mauvais flanc et restèrent en dehors de l’action. Les forces effectives en présence étaient donc à peu près égales en nombre.

Le plan de Murray était de tenir sa position sur les hauteurs et de pilonner les Français, pendant leur avance, avec ses canons. Quand l’armée de Lévis se lança à l’attaque, les unités de la droite devancèrent quelque peu le corps principal de l’armée. Murray tenta de saisir cette occasion et, abandonnant les hauteurs, s’avança dans un terrain marécageux pour attaquer. Lévis mit sa droite à l’abri dans les bois voisins et donna à sa gauche l’ordre de se replier ; elle s’était entre-temps laissé entraîner à disputer à l’ennemi la possession de quelques maisons. Jean d’Alquier* de Servian contremanda cet ordre et prit la tête de ses hommes dans une charge à la baïonnette qui arrêta court les Britanniques. Simultanément, Lévis fit un mouvement sur la droite et, contournant le flanc gauche britannique, menaça de lui couper la retraite. Les unités en danger reculèrent rapidement, suivies du centre, puis de la droite. La retraite tourna à la déroute. La brigade de la Reine eût-elle été à son poste de combat, l’armée de Murray eût été écrasée contre les murs de Québec et détruite. Mais, les choses s’étant passées autrement, les survivants retrouvèrent la sécurité de la ville, que Lévis dut assiéger bien qu’il ne disposât que d’un train de siège tout à fait insuffisant. Il avait remporté une retentissante victoire. Ses pertes étaient bien moins considérables que celles de Murray, mais les Britanniques tenaient toujours Québec. Le tout était maintenant de savoir quels navires arriveraient les premiers.

Le 9 mai, la frégate britannique Lowestoft entrait dans le bassin [V. Robert Swanton*]. La flotte, commandée par lord Colvill*, suivait de près. Lévis n’avait plus qu’à lever le siège et à se retirer à Montréal, pour un ultime combat. Trois armées britanniques convergeaient maintenant vers cette ville : Murray, à partir de Québec ; Amherst, qui descendait le Saint-Laurent à partir du lac Ontario ; et le général de brigade William Haviland, qui avait emprunté le Richelieu. Murray ordonna de brûler toutes les fermes, de la Jacques-Cartier à Cap-Rouge, et de chasser les populations vers Montréal, pour qu’elles fussent à charge à l’ennemi. Sur les deux rives, au fur et à mesure qu’on remontait le fleuve, les habitants reçurent l’ordre de déposer les armes et de rentrer chez eux. Les fermes abandonnées furent livrées aux flammes. Les miliciens commençaient maintenant à déserter en masse, regagnant leurs demeures pour les sauver de la destruction en mettant bas les armes. Les soldats français de l’armée régulière, même les grenadiers d’élite, désertaient aussi par fournées. L’armée française fondait rapidement ; ses officiers étaient désespérés.

Aucun espoir ne pouvait justifier une plus longue résistance, et Lévis lui-même le croyait, mais il insistait pour que l’on combattît, à seule fin de sauver l’honneur des armes françaises. En mai 1759, il avait déclaré que l’armée défendrait la colonie « pied à pied » et qu’il « serait plus avantageux » de périr « les armes à la main que de souffrir une capitulation aussi honteuse que celle de l’île Royale ». Peut-être sa résolution fut-elle affermie par la directive du ministre de la Guerre, datée du 19 février 1759, qui enjoignait à Montcalm, à qui elle était adressée, de tenir jusqu’à la dernière extrémité plutôt que d’accepter des conditions aussi ignominieuses que celles qu’on avait acceptées à Louisbourg, et, par ce moyen, d’en effacer la mémoire.

Le 6 septembre, l’armée d’Amherst était à Lachine. Vaudreuil convoqua un conseil de guerre, et l’on tomba d’accord qu’il n’y avait plus rien à faire, sinon de rédiger les clauses de la capitulation de la colonie. Amherst accepta la plupart d’entre elles, mais il demanda que les troupes régulières ne servissent plus pendant cette guerre. Pis, du point de vue des officiers français, il leur refusa d’une façon fort incivile les honneurs accoutumés de la guerre. Là-dessus, Lévis demanda la rupture des négociations et un dernier combat pour sauver l’honneur de l’armée. Il serait impensable, déclara-t-il, de se soumettre à des conditions si humiliantes avant que l’ennemi ait été forcé de lancer une attaque contre la ville. Sur le refus de Vaudreuil de laisser détruire Montréal pour de simples pointilleries, Lévis demanda la permission de retirer, par bravade, les régiments français dans l’île Sainte-Hélène, où ils n’auraient pu que mourir de faim. De nouveau, Vaudreuil refusa. Il commanda à Lévis de se plier aux conditions de la capitulation et d’ordonner à ses troupes de déposer les armes. Il ne resta à Lévis que l’initiative de faire brûler les drapeaux des régiments pour les soustraire à l’ennemi, puis de refuser de rencontrer Amherst et d’échanger avec lui les politesses traditionnelles entre généraux.

Laissant ses officiers subalternes se débrouiller seuls, Lévis mit à la voile à Québec le 18 octobre et arriva à La Rochelle le 27 novembre, après une rude traversée. Le jour même, il écrivit au ministre de la Guerre pour l’informer, entre autres choses, que Vaudreuil avait, jusqu’à la fin, fait tout ce dont la prudence et l’expérience humaines étaient capables. Dans les circonstances, c’était faire preuve de générosité. Cinq jours plus tard, il était en route pour Paris. Il y présenta une requête demandant sa promotion au grade de lieutenant général, un supplément à la solde et aux indemnités qu’il touchait au Canada, de façon à les porter aux 48 000# dont bénéficiait Montcalm, et l’annulation de la clause qui, dans la capitulation, l’empêchait de servir encore pendant cette guerre. Ses trois demandes lui furent accordées. Le 6 février 1761, le trésorier général reçut instruction de payer à Lévis 23 598# ; le 18, il obtenait le grade de lieutenant général, et, le 24 mars, William Pitt écrivait de Whitehall pour informer Lévis que Sa Majesté Britannique avait été heureuse de lui permettre de servir n’importe où en Europe. Deux semaines plus tard, le duc de Choiseul, ministre de la Guerre, l’informait qu’il servirait dans l’armée du Bas-Rhin, sous les ordres du prince de Soubise. Lévis, cependant, ne se montra pas très impatient de retourner sur le champ de bataille et ce n’est qu’au début de décembre qu’il se rapporta au maréchal. La veille de Noël, il obtint la permission de rentrer à Paris, et il quitta Düsseldorf (République fédérale d’Allemagne) dans l’avant-midi. Ce départ précipité fut peut-être motivé par l’approche de son mariage, en mars, avec Gabrielle-Augustine, fille de Gabriel Michel de Danton, trésorier général de l’artillerie et l’un des administrateurs de la Compagnie des Indes. Lévis commanda par la suite l’avant-garde du prince de Condé à la bataille de Nauheim/Johannisberg (Hesse, République fédérale d’Allemagne) et se distingua en s’emparant des canons de l’ennemi.

À la fin de la guerre, en 1763, Lévis quitta le service actif et, en 1765, il fut nommé gouverneur de l’Artois. En 1771, il reçut la commission, hautement honorifique, de commandant de l’une des quatre compagnies des Gardes du Corps de Monsieur, nouvellement formées. Il semble avoir, par la suite, partagé son temps entre Paris, Versailles et Arras, qui était le siège des états provinciaux de l’Artois. Il fut très assidu à ses tâches et se préoccupa de l’amélioration des communications à l’intérieur de sa province, en particulier de la construction d’un canal entre Béthune et la Lys, et d’une route entre Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Pendant la guerre d’Indépendance américaine, il correspondit amicalement avec son vieil adversaire James Murray, devenu gouverneur de Minorque. Il est évident qu’ils se tenaient encore l’un et l’autre en haute estime. Quand des officiers de la garnison de Minorque eurent à rentrer en Angleterre au cours de ces années, Murray écrivit à Lévis, lui demandant d’user de ses bons offices pour leur procurer des passeports qui leur permissent de rentrer par voie de terre, en traversant la France, plutôt que par mer ou que par la longue route qui traversait l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne et les Pays-Bas. Lévis se faisait toujours un plaisir de rendre service, même après que le neveu de Murray, le capitaine Richard Johnston, eut abusé de sa bonté en prélevant sur sa bourse une somme atteignant 4 800 #, par le moyen d’une lettre de change que ni la banque londonnienne, sur laquelle elle était tirée, ni le père du capitaine Johnston ne voulurent honorer. Murray se hâta de compenser cette perte. Lévis déclara que rien ne lui faisait plus plaisir que de rendre service à Murray. Il ajouta qu’il espérait voir bientôt finir la guerre et que Murray retournat en Angleterre via Paris, de façon qu’ils pussent rafraîchir leur vieille amitié.

Au cours de ces années, la carrière de Lévis continua de progresser. Il reçut le bâton de maréchal de France le 13 juin 1783 et, l’année suivante, il fut fait duc. Trois ans plus tard, dans sa 67e année, et en dépit de sa mauvaise santé, il insista pour faire le voyage d’Arras afin d’y présider l’ouverture des États de l’Artois. C’en était trop pour ses forces. Il mourut peu après son arrivée. Un monument à sa mémoire fut érigé par les États de l’Artois dans la cathédrale d’Arras. Il laissait un fils, Pierre-Marc-Gaston de Lévis, qui hérita du titre de duc et du commandement de la compagnie des Gardes du Cops de Monsieur, et qui poursuivit une carrière remarquable comme membre de l’Assemblée constituante, puis comme émigré, économiste, anglophile, auteur et membre de l’Académie. La veuve du maréchal et deux de ses trois filles furent moins heureuses : elles furent guillotinées en 1794.

La vie de François de Lévis est l’histoire d’une remarquable réussite sous l’Ancien Régime. Cadet pauvre de Gascogne à ses débuts, il termina sa carrière comme maréchal et duc. Personne ne pouvait aller plus loin. Au début de sa carrière, il eut l’appui, à l’armée et à la cour, de son parent, le puissant maréchal de Mirepoix, que Lévis regardait comme son père adoptif. Il vécut en un temps où le patronage était de première importance, où la capacité comptait peu, où l’intrigue était endémique. Il évita soigneusement de se faire des ennemis, mais refusa de jouer le sycophante. Il se tint éloigné des factions, en particulier dans ses relations avec Montcalm et Vaudreuil, et gagna le respect de l’un et l’autre, ce qui, en soi, n’était pas une mince réussite. Sa compétence comme commandant militaire ne fait aucun doute ; ses victoires de Montmorency et de Sainte-Foy en sont la preuve. Enfin, l’estime évidente que lui vouait son vieil adversaire Murray en dit long en sa faveur.

La principale source de renseignements sur les années de service de Lévis au Canada est certainement la Coll. des manuscrits de Lévis (Casgrain), mais on trouvera un grand nombre de documents aux AN, Col., C11A, ainsi qu’aux AMA, SHA, A1 ; Y1d ; ces dernières possèdent en outre des documents sur les années de service de Lévis en Europe. Par ailleurs, des copies de la correspondance que Lévis entretint avec James Murray après 1760 sont conservées aux APC, MG 23, GII, 1, sér. 1, 5.

Mis à part l’ouvrage de Gustave de Hauteclocque, le Maréchal de Lévis, gouverneur général de l’Artois (1765-1787) (Arras, France, 1901), il n’existe pas de biographie exhaustive de Lévis ; par contre, des notices ou de courts articles lui sont consacrés dans plusieurs ouvrages de référence, tels l’Almanach royal (Paris), 1700–1792, L.-C. Waroquier de Méricourt de La Mothe de Combles, Tableau historique de la noblesse militaire [...] (Paris, 1784), et Le Jeune, Dictionnaire, ainsi que dans les mémoires de son fils, [P.-M.-G. de Lévis, duc] de Lévis, Souvenirs et portraits, 1780–1789 (Paris et Londres. 1813).

Parmi les études qui relatent les différentes campagnes auxquelles Lévis participa durant la guerre de Sept Ans, retenons : Frégault, la Guerre de la Conquête, Stacey, Québec, 1759, et Stanley, New France. Une bibliographie plus détaillée sur l’histoire militaire de cette période a été publiée dans le DBC, III : xxiv. [w. j. e.]

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

W. J. Eccles, « LÉVIS, FRANÇOIS (François-Gaston) DE, duc de LÉVIS », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 6 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/levis_francois_de_4F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/levis_francois_de_4F.html |

| Auteur de l'article: | W. J. Eccles |

| Titre de l'article: | LÉVIS, FRANÇOIS (François-Gaston) DE, duc de LÉVIS |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 1980 |

| Date de consultation: | 6 avr. 2025 |