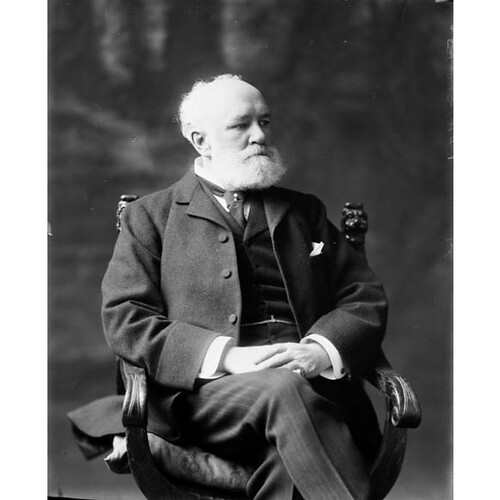

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3212710

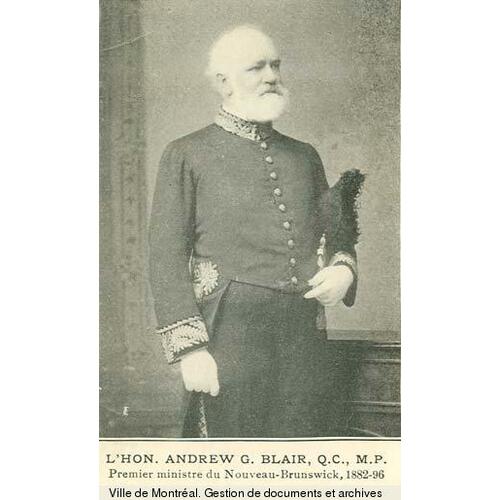

BLAIR, ANDREW GEORGE, avocat et homme politique, né le 7 mars 1844 à Fredericton, fils d’Andrew Blair et de Mary Ann Segee ; le 31 octobre 1866, il épousa dans la même ville Annie Elizabeth Thompson, et ils eurent dix enfants, parmi lesquels deux garçons et cinq filles allaient lui survivre ; décédé au même endroit le 25 janvier 1907.

Selon le recensement de 1851, le père d’Andrew George Blair était menuisier, mais ailleurs, on le dit aussi arpenteur, commissaire de la voirie et entrepreneur. Né à Halifax, il avait environ 57 ans à la naissance de son fils, et il mourut lorsque celui-ci avait 15 ans. L’homme qui exerça le plus d’influence sur Andrew George, pendant son adolescence, fut le plus jeune frère de sa mère, George N. Segee. Au sortir de la Fredericton Collegiate School, Andrew George, âgé de 14 ans, avait entrepris un stage de clerc au cabinet d’avocat de son oncle, et à la mort de ce dernier, en 1863, il alla terminer ses études de droit chez John Campbell Allen*. Reçu attorney en 1865 et admis au barreau en avril 1866, il s’associa en 1867 à George Frederick Gregory.

À l’âge de 20 ans, Blair était déjà chef de famille et avait la charge de sa mère et de ses deux jeunes sœurs. Deux ans plus tard, il épousa Annie Elizabeth Thompson. Ses parents étaient presbytériens, comme il le serait aussi plus tard, mais à cette époque, il appartenait à la même congrégation méthodiste que sa femme. Ses antécédents écossais et non conformistes, ainsi que la facilité avec laquelle, dès le début, il se tailla une place dans le monde, en faisaient un homme sûr de lui, indépendant dans ses jugements et critique à l’endroit du respect de la tradition coloniale que professaient les fonctionnaires des quartiers du centre de Fredericton où il avait grandi.

En 1878, après avoir subi la défaite aux élections provinciales de 1870 et 1874, Blair remporta un siège à la Chambre d’assemblée du Nouveau-Brunswick en se classant premier dans York. Les autres candidats élus étaient le premier ministre John James Fraser*, George Johnson Colter et Frederick Pemberton Thompson. Sur la scène fédérale, Blair soutenait les libéraux-conservateurs de sir John Alexander Macdonald*, tout comme Fraser et Colter ; Thompson, cousin de sa femme, était libéral. Les étiquettes fédérales comptaient peu à l’Assemblée provinciale : les députés se rangeaient du côté du gouvernement ou de l’opposition en fonction des intérêts de leur circonscription ou de leurs préoccupations personnelles. Bien vite, Blair s’imposa au sein d’un groupe d’opposition qui, dès 1881, se considérait comme le noyau d’un gouvernement de rechange. Cependant, les intérêts locaux prirent le pas sur toute autre considération lorsque, le 23 mars, vint le moment de voter sur l’emplacement de la capitale, l’édifice du Parlement de Fredericton ayant brûlé le mois précédent. Pour couper court aux aspirations de Saint-Jean, Blair et neuf membres de l’opposition s’allièrent à Fraser et à neuf députés gouvernementaux, et Fredericton conserva son titre de capitale par 20 voix contre 18.

Une trentaine d’années après, un observateur à Ottawa allait dire de Blair qu’il était « démocrate jusqu’à la moelle », mais dans ce débat, il recourut à des arguments venus tout droit d’Edmund Burke : « À Dieu ne plaise, s’écria-t-il à un moment donné, qu’une question pareille soit malmenée par les passions de la populace. » La plupart du temps, il employait le vocabulaire des libéraux radicaux de son époque. Dans une résolution – ou plutôt un manifeste électoral – dont il annonça le dépôt le 19 février 1881, il préconisait « l’abolition du Conseil législatif ; une réduction du nombre de membres de l’exécutif ; la cessation, à la fin du mandat du lieutenant-gouverneur en poste, du versement d’un salaire au secrétaire particulier de celui-ci et le maintien, à même les deniers publics, de la résidence du gouverneur comme résidence officielle du lieutenant-gouverneur ; l’adoption d’un mode d’administration plus pratique et plus économique dans les affaires d’éducation et l’instauration, dans l’appareil gouvernemental, législatif et départemental de la province, de changements propres à assurer une réduction de son coût ».

Au cours des campagnes qui précédèrent les élections provinciales et fédérales de juin 1882, le « parti de l’opposition » eut la faveur auprès de la presse libérale, notamment le Daily Telegraph de William Elder* à Saint-Jean, le Saint John Globe de John Valentine Ellis* et deux nouveaux journaux pleins de vigueur, le Daily Transcript de Moncton et le Fredericton Evening Herald. Blair passa dans le camp libéral, mais à pas feutrés, en prenant soin de ne pas s’aliéner de partisans libéraux-conservateurs tel le précieux James Mitchell*, du comté de Charlotte. Lui-même et Thompson se classèrent respectivement troisième et quatrième dans York, ce qui leur assura à nouveau un siège. Les électeurs de Saint-Jean, mal disposés par la mauvaise tournure que prenaient leurs perspectives économiques et politiques à la suite de la construction du chemin de fer Intercolonial, élurent des candidats opposés au gouvernement. Puis, à la faveur des élections complémentaires qui eurent lieu avant la première séance de la nouvelle Assemblée en février, Blair lança un nouveau style de campagne, d’envergure provinciale, qui aboutit à la transformation de la coalition formée par les membres de l’opposition en authentique parti provincial.

L’équilibre des forces était entre les mains des indépendants et de quelques indécis. Blair, qui comptait moins de partisans dévoués que le premier ministre Daniel Lionel Hanington, se révéla plus habile à manier la flatterie et à exciter la cupidité et l’ambition. Lorsque vint le moment de choisir le président de l’Assemblée, deux des habituels partisans de Blair s’abstinrent, et un troisième vota pour le candidat gouvernemental, James Edward Lynott. Quatre jours plus tard, le 26 février 1883, Blair profita du fait que Lynott, président, n’avait plus le droit de vote, pour présenter une motion de censure. Elle l’emporta par 22 voix contre 18 grâce au soutien de deux députés gouvernementaux ; l’un d’eux, Gaius Samuel Turner, allait faire partie du Conseil exécutif de Blair. En 1884, dans Canada under [...] Lord Lorne, Joseph Edmund Collins* laissa entendre que des « esprits vacillants » avaient vendu leur appui contre de l’argent, mais cette insinuation semble n’être guère plus que ragots de fumoir.

Blair devint procureur général et premier ministre du Nouveau-Brunswick. Comme la plupart des procureurs généraux de l’époque, il conserva son cabinet privé, une nécessité dans son cas, étant donné ses responsabilités familiales. Il était « indubitablement le plus habile contre-interrogateur » du barreau de la province, dirait par la suite le juge en chef William Henry Tuck*. Les autres détenteurs de portefeuille du nouveau gouvernement, dont on annonça les noms le 3 mars, étaient William Elder, secrétaire de la province, Thomas Francis Gillespie, président du Conseil exécutif, Patrick George Ryan, commissaire principal des Travaux publics, James Mitchell, arpenteur général, et Robert John Ritchie, solliciteur général. En tout, trois des neuf membres du Conseil exécutif soutenaient les conservateurs de Macdonald, tout comme plusieurs députés d’arrière-ban.

Sûr de sa position, Blair se montra d’un pragmatisme inébranlable. Par ses tours de passe-passe, il paralysa presque l’opposition, persuadant plusieurs députés de se ranger de son côté. Les ressources politiques et financières, fort limitées, furent affectées avec soin, de manière à satisfaire les intérêts concurrents des circonscriptions et à apaiser les rivalités individuelles ou collectives ; certaines furent gardées en réserve pour servir l’intérêt général de la province. Blair donnait le ton : « Quel bourreau de travail il était dans ce temps-là ! rappela plus tard un collègue. Il escomptait que chaque fonctionnaire s’acquitterait de son devoir avec loyauté et compétence, et c’était un plaisir de le faire. » En général sociable et plein de tact, Blair pouvait se transformer en autocrate impitoyable. Aucun autre premier ministre, dans l’histoire de la province, n’allait inspirer une hostilité contre sa personne aussi forte et aussi soutenue.

Qu’il ait réussi à faire construire un pont d’une longueur de trois quarts de mille sur la Saint-Jean pour relier Fredericton aux villages qui poussaient autour du chemin de fer et des manufactures de son partisan le plus en vue, Alexander Gibson*, illustre avec quelle audace il surmontait les obstacles. Il tint tête aux autorités fédérales, qui soutenaient que la province n’avait pas le pouvoir de légiférer pour construire un pont sur une voie navigable. Il lança l’appel d’offres au début de 1884, avant que les Chambres n’aient autorisé la dépense, et s’exposa ainsi à perdre plusieurs votes. Il prit aussi un risque en confiant les plans de l’ouvrage à un ingénieur sans formation reconnue, Alfred Haines, et en acceptant que le pont ait un tablier et des piliers en bois au lieu d’être fait de pierre et d’acier, ce qui aurait coûté beaucoup plus cher. Surnommé « le pont de papier de Blair » par les mécontents, l’ouvrage tint pourtant debout 20 ans, soit jusqu’à l’incendie qui détruisit deux travées en 1905. Pendant les travaux, en 1884–1885, Blair fit la paix avec le gouvernement fédéral, mais il se réserva néanmoins le droit, « le cas échéant », de soumettre aux tribunaux la question juridique ou constitutionnelle. Une autre question relative aux droits provinciaux à laquelle il prenait beaucoup d’intérêt se régla en 1885 : en décembre, le comité judiciaire du Conseil privé décréta, relativement au McCarthy Act, que le pouvoir de délivrer des permis de vente d’alcool appartenait aussi bien aux provinces qu’au gouvernement du dominion.

En 1882, le Capital de Fredericton avait dénoncé en Blair un radical « prêt à sacrifier les vieilles institutions du pays ». En fait, tout ce qu’il sacrifia pendant son premier mandat fut le confort du lieutenant-gouverneur sir Samuel Leonard Tilley*, nommé le 11 novembre 1885 ; ce dernier perdit le salaire réservé à son secrétaire particulier et dut s’installer par ses propres moyens à la résidence officielle, car Blair avait dû réduire sa subvention d’entretien. La loi électorale connut de légères modifications en 1886 : par exemple, les veuves et les femmes célibataires qui satisfaisaient à la condition du cens électoral obtinrent le droit de vote aux élections municipales. La seule autre réforme importante fut liée à la consolidation de la dette provinciale.

Blair attribuait au Conseil législatif le médiocre palmarès de son gouvernement. Certes, la Chambre haute avait rejeté un certain nombre de projets de loi, mais les adversaires du premier ministre n’avaient pas entièrement tort de dire qu’il n’avait fait aucun effort sérieux pour réaliser le principal élément de son programme de réforme, l’abolition du conseil. En mars 1886, ce dernier produisit un rapport financier dans lequel il préconisait, en des formules astucieuses, une plus grande partie du programme défendu par Blair en 1881. Le gouvernement se trouva alors devant l’alternative de voter contre son propre programme ou de reconnaître son incompétence. Blair se tira de ce mauvais pas en nommant deux autres conseillers pour faire adopter le projet de loi de finances, puis il s’empressa de fixer des élections au 26 avril.

Le moment n’aurait pas pu être plus favorable. L’opposition n’était absolument pas prête, et Blair tenait un thème populaire : le Conseil législatif avait tenté de s’arroger des pouvoirs sur le revenu, pouvoirs qui, disait-il, « appartenaient exclusivement aux députés de l’Assemblée ». Le scrutin donna les résultats suivants : sur 41 députés, 30 soutenaient le gouvernement, et il y avait 2 indépendants. En tenant les élections à un moment où il n’y avait pas de scrutin fédéral en vue, Blair avait ménagé les susceptibilités des libéraux-conservateurs de son parti. Par la suite, il veilla aussi à se dissocier du courant anticonfédérateur de la province. À l’assemblée d’organisation de la New Brunswick Liberal Association, le 24 juin 1886, on proposa de féliciter William Stevens Fielding*, qui venait de remporter une victoire électorale en Nouvelle-Écosse avec un programme sécessionniste. La motion fut déclarée irrecevable, mais Blair prit quand même la précaution de diffuser son allocution. Il y déclarait que « l’abrogation de l’union n’était pas encore un élément de la politique du dominion, et [que] si jamais elle le devenait, ceux qui souhaiteraient l’accomplir ne seraient pas [du] Parti libéral, mais [du] Parti de l’abrogation ».

En octobre 1887, sur l’invitation d’Honoré Mercier*, Blair et David McLellan, secrétaire de la province, assistèrent à la conférence interprovinciale de Québec, qui se tenait sous la présidence du premier ministre de l’Ontario, Oliver Mowat. Ils s’opposèrent à un plan manitobain qui aurait affaibli l’autorité d’Ottawa en matière de politique ferroviaire, mais soutinrent les propositions en faveur du renforcement des droits provinciaux et, bien sûr, ne protestèrent pas quand les participants à la conférence approuvèrent une augmentation des subventions aux provinces. En présentant les Résolutions de Québec à l’Assemblée, en mars 1888, Blair prit soin de souligner que son gouvernement, lorsqu’il s’agissait des affaires de l’État, « ne conna[issait] ni libéral ni conservateur », et qu’il « se compos[ait] de gentlemen, dont certains [avaient] des affinités avec le gouvernement du dominion ». Quand on lui demanda plus tard pourquoi il n’avait pas soumis à la Chambre la résolution sur la réciprocité totale, il répondit qu’elle n’avait pas été « adoptée par la conférence en tant que conférence ». Toutefois, il précisa que lui-même était « autant en faveur de la réciprocité totale » au moment où il parlait qu’« au moment où il avait voté pour cette résolution ». Ainsi, sans engager son gouvernement, il se rangeait clairement du côté des libéraux fédéraux.

Entre-temps, le Nouveau-Brunswick recevait un cadeau d’Ottawa : une voie ferrée qui reliait Montréal aux ports des Maritimes en passant par le Maine. Inaugurée en 1889 et exploitée par la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, la « Short Line » permettait à Saint-Jean de rivaliser avec Portland, dans le Maine, au titre de port d’hiver pour Montréal. Heureux de la largesse du gouvernement fédéral, Blair restait prudent lorsqu’il s’agissait d’affecter des crédits provinciaux à la construction ferroviaire. En refusant de suivre la pratique courante, qui consistait à promettre de l’assistance à tous et chacun, il avait eu en 1888 une altercation avec un de ses partisans, le docteur Marcus Chappell Atkinson, du comté de Carleton, qu’il avait accusé de défier la discipline du parti. Quelques mois plus tôt, il s’était mis à dos son propre associé, George Frederick Gregory, qui lui reprochait de perdre une affaire parce qu’il n’avait pas fait dresser l’accusation convenablement. Après un échange de lettres dans les journaux, les deux avocats mirent fin à leurs 20 années d’association, Gregory affirmant que « M. Blair ne consid[érait] pas du tout la sincérité comme une qualité essentielle chez un homme public ». Ensuite, James H. Crocket, partisan de Gregory et des libéraux fédéraux, lança une offensive contre Blair dans le Daily Gleaner de Fredericton.

Le 31 décembre 1889, Blair prit tout le monde par surprise en déclenchant des élections. Le motif qu’il invoqua était que l’Assemblée n’était plus représentative depuis la loi qui, la même année, avait aboli le cens électoral pour les électeurs et les candidats. Mais en fait, un certain nombre de ses députés étaient passés dans l’opposition. Ils en avaient assez de le voir se quereller en publie et étaient déçus qu’il ne se soit pas montré à la hauteur de leurs attentes, surtout à Saint-Jean et dans le nord de la province, où sa politique sur les terres de la couronne était impopulaire. Sur les 27 sièges qui furent disputés, le gouvernement n’en remporta que 8. Cependant, 14 députés furent réélus sans opposition, dont 13 du parti gouvernemental, soit juste assez pour empêcher l’opposition d’avoir la majorité. Sans tarder, Blair, « bravant les intempéries », se mit en route pour la vallée de la Miramichi, où il conclut « l’entente de Northumberland » avec les quatre députés indépendants de l’opposition élus dans ce comté. À l’un d’eux, Lemuel John Tweedie*, il confia le poste d’arpenteur général, donc le dossier des terres de la couronne. Deux autres, prétendit-on, obtinrent satisfaction au sujet d’une dette en litige. Le quatrième, l’entrepreneur forestier John Percival Burchill*, qui avait déjà soutenu Blair, se laissa convaincre de lui redonner son appui par la promesse de changements majeurs dans la réglementation des terres de la couronne.

En raison de l’animosité de Gregory, Crocket et Atkinson, les protestations post-électorales furent d’une virulence inhabituelle. Dans York, Gregory et un autre candidat battu intentèrent des poursuites contre Blair et ses collègues députés pour 1 123 actes de corruption. Le 1er octobre, comme l’affaire était toujours devant les tribunaux et ne semblait pas près de se régler, les députés démissionnèrent. On tint des élections complémentaires, et Gregory subit encore la défaite. En avril précédent, Atkinson, en Chambre, avait accusé Blair d’avoir reçu, pour sa campagne, « une grosse somme d’argent » de James D. Leary en échange de la promesse d’un marché pour la construction d’un bassin de radoub et d’installations portuaires à Saint-Jean. Blair avait immédiatement exigé une enquête. Dans leur rapport, les commissaires-enquêteurs exprimèrent des avis différents, selon le parti auquel ils appartenaient. La majorité déplorait qu’« une accusation aussi mal fondée et malveillante ait pu être faite ». La minorité, elle, trouvait que l’enquête n’avait « pas été aussi approfondie qu’[...] elle aurait dû l’être ».

Au milieu de toutes ces difficultés, Blair eut au moins la consolation de voir que les Chambres, enfin, acceptaient d’abolir le Conseil législatif. Depuis le début des années 1880, les conseillers résistaient à la réforme et à l’abolition ; de plus, en 1888, se donnant à eux-mêmes le rôle d’opposition, ils avaient bloqué un certain nombre de projets de loi et refusé d’adopter les Résolutions de Québec. L’année suivante, cependant, Robert Young, que Blair avait accusé de diriger le mouvement d’opposition, accepta d’appuyer l’abolition, et en 1891, en nommant sept nouveaux conseillers, Blair fit signer à chacun d’eux un engagement formel en ce sens. Ils tinrent parole, sauf qu’ils ajoutèrent la condition selon laquelle la loi d’abolition n’entrerait pas en vigueur avant la clôture de la première session de la législature en 1894 « ou avant que la présente Chambre d’assemblée ne soit dissoute ».

En fait, la dissolution de l’Assemblée eut lieu le 28 septembre 1892. Ce jour-là, Blair déclencha des élections dans l’espoir de prévenir l’éclatement du Parti libéral dans Saint-Jean, où le député fédéral Charles Nelson Skinner et plusieurs autres libéraux étaient devenus conservateurs. Le 22 octobre, jour du scrutin, son parti remporta la victoire dans la plupart des régions de la province, mais l’opposition rafla les six sièges de Saint-Jean. Blair lui-même subit la défaite dans York : il se classa avant-dernier, avec 353 voix de moins que le dernier des candidats de l’opposition élus. En l’espace de quelques mois, il installa sa famille et son cabinet à Saint-Jean où, en 1894, un de ses fils, prénommé lui aussi Andrew George et formé aux États-Unis, devint son associé. Entre-temps, en novembre, Blair avait remporté une élection partielle dans la circonscription de Queens, Thomas Hetherington ayant démissionné pour lui céder la place.

Dans York, un protestant évangélique s’était distingué au cours de la campagne : Herman Henry Pitts, rédacteur en chef d’un hebdomadaire influent, le Reporter and Fredericton Advertiser. Partisan de la réforme sociale et de l’assainissement des mœurs politiques, Pitts s’opposait au pluralisme culturel que Blair acceptait comme un élément nécessaire du tissu politique de la province. Son offensive contre le premier ministre – champion du « rhum et [de] Rome », disait-il – tirait son efficacité de ce qu’il prônait le Social Gospel tout en jouant sur la crainte que Blair, en encourageant les aspirations des Acadiens et des catholiques, ne soit en train d’enlever au Nouveau-Brunswick son caractère protestant.

« Dans toutes les grandes questions, les questions reliées aux problèmes de foi et de race, allait dire Joseph-Israël Tarte, M. Blair a toujours été [...] l’homme des fines intuitions, des larges sympathies et de l’esprit élevé. » Longtemps, Blair avait eu d’excellentes relations avec la petite minorité catholique du comté d’York et, après avoir rompu avec Gregory, il avait pris comme associé un avocat catholique, Jeremiah Hayes Barry. Toutefois, son parti fut à prédominance protestante jusqu’à ce que, en 1889, bravant un mouvement de réaction, il en refasse l’image en tenant compte de l’importance croissante des éléments catholiques et francophones dans la population.

En mai 1889, Blair nomma un autre catholique, le solliciteur général Robert John Ritchie, à la fonction de magistrat de police de Saint-Jean, fonction prestigieuse depuis l’adoption, ce même printemps, de la loi fusionnant la municipalité et une ville voisine, Portland. Ce faisant, il écartait un héritier de la vieille caste loyaliste, Benjamin Lester Peters, greffier municipal depuis 25 ans et magistrat de police depuis 1882. Deux libéraux de Saint-Jean, Alfred Augustus Stockton et Silas Alward, rompirent avec lui à cette occasion. Après qu’ils auraient mené l’opposition à la victoire dans les circonscriptions de Saint-Jean en 1890, Blair les accuserait d’avoir « accompli l’impressionnant exploit d’entrer à la Chambre sur un cheval protestant ».

Toujours en 1889, Blair nomma Olivier-J. Le Blanc au Conseil exécutif. En août, dans une lettre au lieutenant-gouverneur Tilley, il expliqua ainsi son geste : « Les [Canadiens] Français composent à présent une si grande proportion de notre population [...] qu’il nous a semblé que nous ne ferions que satisfaire leurs légitimes attentes si nous demandions à l’un de leurs représentants de siéger parmi nous. » Le Blanc entra au Conseil législatif deux ans plus tard – le 10 avril, soit le jour même où le projet d’abolition fut présenté à la Chambre haute. Blair avait assisté au premier congrès acadien à Memramcook en 1881 [V. François-Xavier Cormier] et avait, par la suite, fait entrer des députés acadiens dans son réseau de favoritisme, à titre individuel. Toutefois, avant la promotion de Le Blanc, les seules mesures notables que son gouvernement avait prises en faveur des Acadiens avaient été le remplacement, en 1884, de la section préparatoire de l’école normale de Fredericton par une section française dont il avait confié la direction à Alphée Belliveau*, l’autorisation d’employer un ou deux manuels français dans les écoles bilingues et la permission d’utiliser le français un peu plus qu’auparavant dans les débats de l’Assemblée.

Quelque chose eut, dans l’immédiat, beaucoup plus d’effets politiques que ces mesures timides, et ce fut la décision de deux conseils scolaires de Bathurst d’intégrer les couvents locaux au réseau public créé par le Common Schools Act de 1871 [V. George Edwin King]. Quand les contribuables protestants se plaignirent, le gouvernement, qui assumait le rôle du Bureau d’éducation, jugea inutile d’intervenir, tellement les députés gouvernementaux et ceux de l’opposition souhaitaient éviter le débat. Cependant, en septembre 1891, au cours d’une élection partielle dans la circonscription de Kent, Peter John Veniot*, le jeune rédacteur en chef nationaliste du Courrier des Provinces maritimes, hebdomadaire de Bathurst, publia un opuscule en français dans lequel il affirmait que, pour préserver leur langue et leur religion, les Acadiens devaient soutenir le gouvernement. En 1892, Pitts inonda la circonscription d’York d’exemplaires de l’opuscule, en traduction anglaise, et accusa Blair d’être complice d’un mouvement qui visait à subvertir le caractère non confessionnel des écoles publiques. La nomination, à la veille des élections de cette année-là, d’Ambroise-D. Richard, de Westmorland, au poste de solliciteur général (il succédait à William Pugsley*), accrut peut-être l’embarras des électeurs d’York. Blair ne remporta que deux paroisses. La nomination n’apporta aucun avantage politique immédiat dans Westmorland non plus : les paroisses à prédominance francophone, au lieu de favoriser les candidats acadiens, votèrent en fonction des partis.

Blair soutenait que le mode de fonctionnement des écoles de Bathurst était fidèle à l’esprit du compromis en éducation créé en 1875 par les « concepteurs mêmes de la loi, ceux qui [...] étaient à l’origine de son caractère non confessionnel ». Après que la Chambre l’eut assuré de sa confiance, en avril 1893, au cours d’un vote où tous les députés prirent position selon leur affiliation partisane, il confia une enquête à John James Fraser, l’un des artisans du compromis devenu juge. Dans son rapport, en 1894, Fraser rejeta l’accusation d’ingérence cléricale dans l’affaire des écoles de Bathurst. Sur ce, la loge orangiste locale intenta des poursuites, de sorte que, tout au long de l’année 1895, la question ne fut pas débattue dans la presse. L’affaire fut entendue par Frederick Eustache Barker, qui rejeta la plainte au début de 1896.

En mars 1895, une redéfinition de la carte électorale donna trois sièges de plus à des circonscriptions majoritairement acadiennes. En octobre, aux élections générales, l’opposition ne remporta que neuf sièges. Blair et ses collègues en gagnèrent 37, dont 7 dans des circonscriptions acadiennes. Pendant la campagne, l’opposition avait tenté d’aligner l’électorat sur les partis fédéraux. Blair contre-attaqua en disant à ses compagnons de mettre de l’avant le manifeste du parti provincial, en tentant de faire la paix avec les loges orangistes et en concluant des ententes qui permirent à quelques grandes figures de l’opposition d’être élues. Par exemple, dans Saint-Jean, le gouvernement accepta de ne présenter aucun candidat aux quatre sièges de la ville ; en échange, l’opposition lui laissa le champ libre dans le comté, où l’un des candidats de Blair était un orangiste en vue.

Bien que Blair ait été prêt à agir fermement à l’occasion, comme dans le cas des Acadiens, sa tendance fondamentale en politique était de ménager la chèvre et le chou. En 1895, un journal libéral le qualifia de « vieille barbe et [de] vieux tory » à cause de sa position sur le suffrage féminin. Dix ans plus tôt, il avait présenté un projet de loi qui aurait accordé le droit de vote aux femmes célibataires et veuves propriétaires, mais le Conseil législatif n’en avait pas voulu. Le droit de vote aux élections municipales fut concédé aux femmes célibataires et aux veuves en 1886, mais le gouvernement ne tenta plus de promouvoir le suffrage féminin aux élections provinciales, probablement en raison de la vive opposition que cette question suscitait dans certaines parties du Nouveau-Brunswick. En 1889, Blair reprocha à Stockton et à Henry Robert Emmerson* de défendre cette cause avec trop d’émotivité et de sentimentalité. Cette année-là, au cours d’un débat, il lança que « le Créateur a[vait] conçu la femme [...] pour les tâches d’une sphère plus haute et plus noble ». Quand Stockton l’interrompit en disant « Placez-la dans une cage comme un canari », il répliqua : « J’aimerais mieux la voir dans une cage que dans un isoloir – et une cage est la place qui convient à un canari ». Sa seule autre concession fut, en 1893, une loi autorisant chaque conseil scolaire à compter une femme parmi ses membres.

Dénicher l’argent nécessaire aux affaires courantes du gouvernement était un véritable casse-tête. Lorsqu’il entra en fonction, Blair se donna un peu de latitude en augmentant les droits de coupe sur les terres de la couronne ; à la fin des années 1880, les revenus territoriaux représentaient 20 % des recettes de la province. Cette hausse ne nuisait pas vraiment à Alexander Gibson ni aux autres grands exploitants forestiers du sud de la province, car la plus grande partie de leur bois venait de propriétés foncières libres. Dans le nord, par contre, les entrepreneurs forestiers se détournèrent de plus en plus du gouvernement jusqu’à ce que, en 1890, dans le cadre de l’« entente de Northumberland », Blair soit forcé d’accorder une réduction de 20 %. Faute de solutions de rechange acceptables, le gouvernement emprunta de plus en plus pour boucler son budget.

En règle générale, la politique du gouvernement Blair sur les terres de la couronne favorisait les gros entrepreneurs forestiers. Les baux devinrent renouvelables pour 10 ans en 1883 et pour 25 ans en 1892. Cette stabilité permettait de planifier à long terme et encourageait la construction de bonnes installations pour le transport du bois. Les réformes de 1892, faites sur la recommandation d’une commission spéciale d’enquête sur l’industrie du bois, comprenaient aussi l’embauche de gardes forestiers à temps plein. Dans un domaine connexe, celui de la faune, on révisa en profondeur, en 1884, le régime de location des rivières à saumon, puis en 1893, une loi vint refondre les lois antérieures et créer une structure administrative pour la protection du gibier. La forêt devenait un précieux atout non seulement à cause de ses produits traditionnels, mais parce qu’elle attirait les touristes.

L’écrasante victoire de Blair aux élections de 1895 démontra qu’il dominait la scène provinciale, mais son statut dans le Parti libéral fédéral demeurait équivoque. Nommé vice-président du congrès de ce parti en 1893, il n’avait rien dit sur les points à l’ordre du jour et, pendant les deux années suivantes, il ne s’était pas prononcé sur les questions d’intérêt fédéral. De cette façon, il évitait de froisser aussi bien ses partisans conservateurs dans la province que les conservateurs au pouvoir à Ottawa. En fait, il avait tellement l’air d’appuyer les deux partis que, au début de 1896, on le soupçonna d’essayer de profiter des dissensions internes avec lesquelles le premier ministre du pays, sir Mackenzie Bowell*, était aux prises [V. John Fisher Wood*]. Selon le Daily Times de Moncton, le Parti libéral fédéral l’obligea à mettre fin à son double jeu en le menaçant de ne plus soutenir son gouvernement. Cependant, il se laissa peut-être davantage convaincre par les promesses de Tarte, qui prétendrait par la suite être celui qui l’avait amené sur la scène fédérale. Blair fut l’un des leaders provinciaux chevronnés que Wilfrid Laurier* fit entrer au « ministère de tous les talents » après la victoire libérale de 1896. Lorsque des désaccords sur des questions fédérales avaient menacé sa coalition à l’échelle provinciale au cours de la session du printemps, Blair avait fait adopter à toute vapeur deux projets de loi impopulaires. Le premier, qui visait à corriger la situation financière de la province, autorisait le gouvernement à emprunter 400 000 $. Le deuxième centralisait le système des permis de vente d’alcool, donnant au gouvernement une source de revenus et un moyen de dispenser des faveurs.

Après avoir passé à James Mitchell les pouvoirs de premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blair fut assermenté ministre des Chemins de fer et Canaux à Ottawa le 13 juillet. En août, il fut élu sans opposition député de la circonscription de Sunbury and Queens à la Chambre des communes, George Gerald King s’étant retiré pour lui céder la place. Même si les députés fédéraux libéraux du Nouveau-Brunswick n’étaient pas assez nombreux pour lui donner, au cabinet, le poids d’un gros bataillon parlementaire, il fut un ministre efficace. Apparemment, diriger un grand département et s’occuper de questions nationales était un défi qui lui plaisait. John Lambert Payne, qui fut un temps son secrétaire, a dit : « Il possédait cette chose rare, un esprit juridique, et il pouvait l’appliquer à toutes les affaires publiques. » Dans une liste où figuraient John Carling*, Charles Tupper*, Bowell, Laurier, Fielding et Emmerson, c’est-à-dire les autres chefs au service desquels il avait été – il avait bien connu Clifford Sifton* aussi –, Payne classait Blair « tout de suite après Wilfrid Laurier quant à la grandeur ».

Comme l’économie mondiale s’éveillait et que les Prairies s’ouvraient au peuplement, le gouvernement trouva des fonds pour les chemins de fer et les canaux. Laurier suivait cette question de près et choisissait lui-même les chemins de fer dont la construction serait déclarée « dans l’intérêt général du Canada », autrement dit, ceux qui seraient admissibles à des subventions en espèces. C’était l’Ouest qui offrait les possibilités les plus intéressantes. En décembre 1896, Blair se rendit en Colombie-Britannique, où il annonça son appui à la construction d’un chemin de fer qui partirait de Lethbridge (Alberta), franchirait la passe du Nid-du-Corbeau et se rendrait aux villages miniers de l’ouest du district de Kootenay. Il était fortement en faveur de la construction de cette ligne par le gouvernement, mais il devait s’en remettre au premier ministre et à Sifton, ministre de l’Intérieur et porte-parole des Prairies, région qui semblait dotée d’un appétit insatiable pour de nouvelles voies ferrées. En 1897, lui-même et Sifton conclurent l’entente de la passe du Nid-du-Corbeau avec sir William Cornelius Van Horne*, président de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique. En échange d’une subvention pour la ligne qui passerait dans ce défilé, la compagnie transporterait à tarif réduit les céréales des Prairies qui étaient expédiées au Lakehead (région de Thunder Bay) ainsi que de nombreuses marchandises à destination de l’Ouest.

L’année suivante, la priorité fut de construire, jusqu’au Yukon, une voie de communication qui passerait exclusivement en territoire canadien, afin de dissuader les États-Unis d’annexer le Yukon à l’Alaska. Sifton fournit les détails du projet, mais ce fut le département de Blair qui confia à William Mackenzie* et à Donald Mann*, sans appel d’offres, la construction d’une route de chariots et d’un chemin de fer de 130 milles allant du fleuve Stikine au lac Teslin en Colombie-Britannique. Par la suite, Blair fit valoir que Mackenzie et Mann étaient les seuls entrepreneurs à pouvoir faire les travaux dans les délais prescrits. Quand le Sénat rejeta le projet de loi que le gouvernement présentait à ce sujet, on accusa Blair d’avoir contribué à cette défaite pour plaire à des amis qui avaient des intérêts dans un plan concurrent. Toutefois, selon le professeur T. D. Regehr, le ton de la correspondance de Blair « suggère qu’il soutint la mesure [gouvernementale] sans faiblir » et la façon dont il présenta le projet de loi aux Communes « justifie difficilement l’accusation de manœuvres malhonnêtes, même si l’on ne peut à coup sûr parler d’un coup d’éclat ».

À la fin des années 1890, pour une fois dans sa longue histoire, le chemin de fer Intercolonial, soutenu par les influents ministres des Maritimes et de l’est de la province de Québec, avait la faveur des milieux politiques. Son administration relevait directement du département des Chemins de fer et Canaux. Les prédécesseurs de Blair y avaient nommé de bons administrateurs, David Pottinger* surtout, qui, surmontant le handicap provenant du fait que le chemin de fer avait été construit à des fins militaires plutôt que commerciales, l’exploitaient efficacement, avec un minimum d’ingérence politique. L’adjudication était la règle pour tous les achats, même si Blair, probablement en conformité avec une décision du parti, avait restauré un certain favoritisme en faisant circuler les appels d’offres pour les achats mineurs seulement parmi les fournisseurs recommandés par les députés fédéraux libéraux du Québec et des Maritimes et par les candidats défaits du parti. Le directeur général demeurait libre de négocier des prix inférieurs à celui du plus bas soumissionnaire. Grâce aux fonds que le gouvernement fournissait pour les droits d’exploitation, le nouveau matériel roulant et la modernisation de l’équipement, la compagnie put, en 1897, inaugurer un tronçon qui reliait Chaudière-Station (Saint-Rédempteur), près de Québec, à Montréal. Ainsi, Halifax était mieux intégré au réseau continental d’échanges. En outre, les départements de Blair et de Tarte, soit les Travaux publics, agirent de concert afin de doter l’Intercolonial d’un terminus en eau profonde dans le port de Saint-Jean, en face de celui du Chemin de fer canadien du Pacifique.

De l’avis du nouveau président de ce chemin de fer, Thomas George Shaughnessy*, l’opposition de Blair aux monopoles régionaux était « malsaine » et témoignait d’un esprit « socialiste », tout comme sa volonté de faire de l’Intercolonial un chemin de fer concurrentiel reliant les ports de l’Atlantique à Montréal en passant exclusivement en territoire canadien. Fort de l’appui d’hommes d’affaires locaux, Blair allait remporter haut la main le siège de la ville de Saint-Jean contre George Eulas Foster* en 1900, mais seulement après une vive campagne au cours de laquelle Shaughnessy tenta de le forcer à accepter que tout le trafic d’import et d’export de l’Intercolonial à Montréal soit intégré au réseau du Chemin de fer canadien du Pacifique. Pour Blair, cette manœuvre n’était que du bluff, et il ne se laissa pas fléchir, même lorsque la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique annonça qu’elle ne ferait plus d’exportation à partir de Saint-Jean.

La présidence du comité des chemins de fer du Conseil privé faisait partie des attributions de Blair. En 1898, comme les pratiques de monopole et de collusion des chemins de fer inquiétaient de plus en plus, à la suggestion de John Stephen Willison*, il demanda à un spécialiste de l’économie politique, Simon James McLean, de faire rapport sur la réglementation ferroviaire et l’application des tarifs de chemin de fer au Canada. Puis, en se fondant sur les recommandations de McLean, il présenta au Parlement, en 1902, un projet de loi compliqué. Révisé par le cabinet et présenté de nouveau le 20 mars 1903, il proposait notamment de remplacer le comité des chemins de fer par un puissant conseil des commissaires des chemins de fer, que Bernard J. Hibbitts a appelé « le prototype du tribunal administratif fédéral et la première manifestation nationale importante de l’émergence de l’État réglementateur moderne ». Par la suite, un journaliste de la tribune parlementaire nota avec combien d’« habileté et [de] tact » Blair lui avait fait franchir l’étape de l’étude en comité ; apparemment, il avait « supervisé la rédaction de presque tous les articles ».

Tarte, lui aussi, était impressionné par l’esprit juridique de Blair, et il parlait de l’admiration du cabinet pour « ses merveilleuses capacités de raisonnement ». Toutefois, ses faiblesses ne lui échappaient pas. Au cabinet, il refusait de bouger d’un pouce une fois qu’il avait pris position. Au Parlement, il « se fâch[ait] pour des choses dont [Tarte] et [ses] collègues se moqu[aient]. Il s’irrit[ait] et bond[ait] la Chambre, poursuivait Tarte, alors qu’il aurait pu faire accepter [une] demande de crédits avec une blague. Il n’a jamais compris l’art de faire accepter des demandes de crédits par la Chambre des communes. »

Dans le privé, Blair était un homme qui goûtait la compagnie des siens, un « ami sain et engageant », « chéri par tous ceux qui avaient le plaisir de le connaître ». Jovial et affable, Blair était populaire auprès de la presse parlementaire. Il n’appartint jamais à aucune organisation fraternelle, mais fut président du club de golf d’Ottawa. Sa famille s’était installée dans cette ville avec joie et, grâce aux qualités d’hôtesse d’Annie Blair, la maison était un des hauts lieux de la vie mondaine de la capitale. Toutefois, en décembre 1901, un malheur frappa les Blair : leur fille Elizabeth (Bessie) se noya en patinant sur la rivière des Outaouais. C’était « une jeune fille à la personnalité rare et belle », écrivit William Lyon Mackenzie King* dans un hommage déchirant à son ami intime Henry Albert Harper, qui était mort en tentant de la sauver. Quant à Blair, très affecté, cette tragédie familiale survenait à la veille d’une année de tension au sein du parti.

En octobre 1902, après avoir forcé Tarte à démissionner, Laurier se prépara à renforcer sa propre position dans la province de Québec. En réponse au Grand Tronc, qui demandait de l’aide pour prolonger son réseau jusqu’à la côte ouest, il entreprit des négociations sur la construction d’un deuxième chemin de fer transcontinental. Pour lui, c’était l’occasion de porter la colonisation plus au nord et ce, aussi bien dans l’Est que dans l’Ouest. Blair n’approuvait pas cet ambitieux projet, qui consistait à construire, à partir de Québec, une ligne vers l’ouest à travers des centaines de milles de forêts. De plus, même s’il était fermement convaincu de la nécessité de construire un deuxième chemin de fer pour briser le monopole du Canadien du Pacifique dans les Prairies, il s’opposait à ce qu’il soit un prolongement du Grand Tronc. Cette compagnie considérait ses installations de Portland, dans le Maine, comme le terminus naturel à l’est pour le commerce canadien. Depuis des décennies, elle usait de ses ressources et de son prestige pour miner la crédibilité de l’Intercolonial et empêcher les ports des Maritimes de jouer un rôle important dans l’économie nationale.

Homme prudent et pratique, Blair jugeait préférable de créer un nouveau réseau en reliant les réseaux régionaux existants. Il jeta le gant au Grand Tronc peu après que Laurier eut commencé à négocier, profitant du fait que John Rudolphus Booth* offrait de vendre le chemin de fer Atlantique canadien. Cette ligne, qui reliait le lac Huron à la frontière américaine en passant par Ottawa et Montréal, était rentable ; une flotte de cargos qui sillonnait les Grands Lacs permettait aux Prairies, en plein développement, de se passer des grands chemins de fer de l’Est. En décembre, Blair recommanda que le gouvernement achète l’Atlantique canadien et le transfère à l’Intercolonial. Il se dit convaincu que les chemins de fer devaient être propriété publique et affirma que l’Intercolonial se rapprochait plus que tous les autres du grand objectif de l’administration ferroviaire, « la plus grande efficacité au moindre coût » – énoncé qui semble défendable à la lumière des recherches récentes, mais qui contredisait ce qu’aimaient à croire les grits de l’Ontario et leurs alliés idéologiques, à savoir que l’Intercolonial était mal administré et rien d’autre qu’un nid de favoritisme.

Le maître général des Postes, sir William Mulock*, que la réglementation des services intéressait tout autant que Blair, tenta de trouver un terrain d’entente entre lui et le Grand Tronc. Il suggéra que le tronçon du transcontinental qui partirait de Winnipeg et irait vers l’est soit construit sous l’autorité du gouvernement, soit exploité par l’Intercolonial et serve de transporteur public pour toutes les lignes qui faisaient le commerce est-ouest. Comme l’idée d’un chemin de fer exploité par le gouvernement répugnait tout à fait au premier ministre, Mulock n’insista pas. Cependant, Laurier ne s’opposa pas, à ce moment-là, à ce que le gouvernement en construise un. L’arrangement présenté à la Chambre le 29 mai 1903 prévoyait que le gouvernement construirait la partie est, puis en confierait l’exploitation à une filiale du Grand Tronc, la Grand Trunk Pacific, qui construirait et exploiterait la partie ouest.

Blair avait perdu la faveur du premier ministre ; isolé, il était devenu de ceux dont on peut se passer. Son opposition n’avait fait que cimenter l’alliance entre Laurier et le Grand Tronc. Quand les députés libéraux des Maritimes et de l’est de la province de Québec avaient protesté contre le projet grandiose de Laurier, celui-ci les avait calmés en acceptant de prolonger le transcontinental jusqu’à Moncton. Cette décision avait blessé Blair, non seulement parce qu’elle faisait peser une menace sur l’Intercolonial, mais aussi parce qu’elle rouvrait une vieille brèche politique entre la vallée inférieure de la Saint-Jean et la côte nord du Nouveau-Brunswick, brèche qu’il s’était tellement efforcé de combler. Sifton, son seul allié potentiel au cabinet, était à l’étranger pendant une phase critique des discussions. À son retour, « sachant distinguer, comme le nota un ami, un corbillard du char de la victoire », il se contenta de protéger les intérêts des lignes de l’Ouest. En juin, Blair espérait encore, par moments, que l’ambitieux projet du premier ministre s’effondrerait. C’était sous-estimer les formidables talents politiques de Laurier.

Finalement, Blair démissionna le 13 juillet 1903, après que le caucus libéral eut accepté le projet de loi. Ses collègues du cabinet, écrivit-il à son gendre, avaient des idées « folles, visionnaires, dénuées du sens des affaires et de tout ce qu’on voudra ». Il ne pouvait tout simplement pas comprendre, dit-il à Laurier dans sa lettre de démission et répéta-t-il aux Communes, pourquoi le gouvernement « construirait et garderait la section maigre [...] et donnerait à une compagnie des crédits gouvernementaux qui lui permettraient de construire et d’exploiter la section grasse ». Il rappela que le premier ministre avait discuté des projets du transcontinental avec d’autres ministres et les avait autorisés à en discuter avec les administrateurs du Grand Tronc sans l’en informer, lui qui était pourtant ministre des Chemins de fer. L’historien G. R. Stevens excuse ce manque de courtoisie en disant que Laurier « n’aimait pas certains des intimes de Blair » et cite la déclaration lapidaire d’Oscar Douglas Skelton* : « Il était résolu à éviter un deuxième scandale du Pacifique. » Ces deux auteurs semblent avoir cru au bien-fondé des rumeurs selon lesquelles Blair était associé à des spéculateurs qui profitaient des chemins de fer de l’Ouest. Pourtant, Laurier lui-même, à l’époque, affirma au gouverneur général, lord Minto [Elliot*], n’avoir aucune preuve concluante que Blair trempait dans des manœuvres louches. Comme le premier ministre avait insisté pour qu’il respecte le serment par lequel il avait juré de ne rien dévoiler des débats du cabinet, Blair ne put révéler les faiblesses de l’arrangement entre le gouvernement et le Grand Tronc qu’il avait dénoncées avec force au cabinet. Cela n’empêcha pas que le discours improvisé de cinq heures qu’il prononça aux Communes le 11 août était un chef-d’œuvre : « un des plus puissants discours que j’aie jamais entendus [...] Laurier était pâle comme la mort », dit Robert Bickerdike*. Tarte, quant à lui, estimait que « le Parlement du Canada a[vait] rarement retenti d’arguments plus convaincants ».

Comme l’opposition risquait de se rallier autour de lui, Blair représentait une menace pour le gouvernement. En décembre, à la veille d’une année d’élections, le premier ministre, avec le concours de Shaughnessy, le nomma président du Conseil des commissaires des chemins de fer (il était le premier à exercer cette fonction) ; en acceptant ce poste, Blair se trouvait écarté de la scène politique. Dix mois plus tard, le 18 octobre 1904, soit 16 jours avant le scrutin, Blair créa tout un émoi dans les milieux politiques en démissionnant. Il écrivit, dans un télégramme à Laurier : « Sauf peut-être pour réaffirmer mon opposition au projet du Grand Trunk Pacific, ce n’est pas mon dessein actuel de revenir prendre part à la vie ou aux affaires publiques. » Peu après, il eut un entretien avec sir Wilfrid. Cela pourrait expliquer pourquoi, le 1er novembre, on apprit qu’une maladie survenue dans sa famille l’empêchait de prendre part à la campagne, alors que le 19 octobre, le Telegraph de Saint-Jean avait annoncé qu’il passerait quelques jours « sur les tribunes » à parler contre le projet ferroviaire.

On ignore ce que Laurier lui dit au cours de cet entretien, mais peu de temps après les élections, le journaliste Edward Farrer*, à la demande de sir Wilfrid, rédigea un article qui présentait Blair comme l’un des principaux personnages d’un « complot » politique fomenté par Hugh Graham* du Montreal Daily Star, organisateur conservateur, et David Russell, promoteur et spéculateur qui avait des relations à Saint-Jean et à Montréal. Les supposés conspirateurs entendaient acheter des journaux libéraux et indépendants, dont la Presse de Montréal, et pressentir des hommes politiques conservateurs, des libéraux mécontents et des administrateurs de compagnies ferroviaires rivales qui voyaient d’un mauvais oeil le projet du Grand Trunk Pacific. L’article de Farrer, pris pour argent comptant par des générations d’historiens canadiens, mêlait astucieusement réalité et fiction pour servir les intérêts du gouvernement et du Parti libéral. Cependant, il ne fait aucun doute que Blair et William Pugsley, procureur général du Nouveau-Brunswick, s’étaient laissés attirer dans le groupe que Graham avait formé en vue de rassembler tous les adversaires de la politique ferroviaire de Laurier.

Blair était réputé « grand joueur », selon l’expression de Tarte, mais cette fois, il perdit la partie. En démissionnant, il avait annoncé son intention de prendre une orientation qui serait « beaucoup plus profitable pour [lui] personnellement ». Il semble que la promesse qu’on lui avait faite, quelle qu’elle ait été, ne fut pas tenue, peut-être à cause d’une dispute au sein de la clique. Tout ce qu’il obtint, ce fut des postes dans le monde des affaires, dont ceux de directeur général de la Toronto Roller Bearing Company Limited et de président de la New Brunswick Telephone Company Limited.

La déception que Blair ressentait à titre de président du Conseil des commissaires des chemins de fer l’avait incité à démissionner de ce poste. À son entrée en fonction, en décembre 1903, il avait montré sa vigueur coutumière en se rendant au Massachusetts pour y étudier la commission de réglementation. Impatient du temps qu’il fallait pour obtenir du personnel et des locaux, il se plaignit au premier ministre en février, mais essuya une rebuffade. En outre, les deux commissaires ne partageaient pas ses opinions et leurs votes sur les questions non juridiques avaient plus de poids que le sien. Ses idées sur la réglementation des services, et particulièrement sur la relation entre l’industrie et l’État, montrent qu’il s’orientait vers le nouveau libéralisme. Albert Clements Killam le remplaça à la présidence.

Encore aujourd’hui, rien ne prouve vraiment que c’était par intérêt personnel que Blair s’opposait au projet du Grand Trunk Pacific – qui connut d’ailleurs un sort désastreux. Peut-être plus que quiconque parmi les hommes publics de l’époque au Canada, Blair s’était intéressé à la politique ferroviaire. Pendant qu’il était en poste, il avait appuyé la réglementation du tarif des lignes que le gouvernement subventionnait dans l’Ouest et avait établi une distinction entre les intérêts du monde des « affaires en général » et « les intérêts ferroviaires particuliers du pays [...] Ces intérêts, disait-il, bien compris et convenablement régis [n’étaient] pas hostiles ou contraires, mais au sens le plus large, complémentaires [...], utiles et convergents. » La plupart des allégations contre Blair sont, en fait, une condamnation des gens qu’il fréquentait. En général, il s’associait à des ambitieux qui frayaient dans les coulisses où se côtoient journalistes, hommes d’affaires et hommes politiques. Ses détracteurs tenaient souvent pour acquis qu’il existait un degré quelconque de collusion entre lui et de louches personnages, mais on peut tout aussi bien supposer que ce qui l’attirait dans ces milieux, c’était la joyeuse compagnie et la possibilité d’y trouver des renseignements utiles. Le fait qu’il spéculait sur des actions le rendait particulièrement suspect. Au moment de sa mort, il en avait de diverses entreprises reposant sur des techniques nouvelles – électricité, téléphone, acier, par exemple, de compagnies de chemins de fer, mais pas au Canada, si l’on excepte 6 000 $ d’actions de l’Ottawa Electric Railway Company ; il en avait aussi de quelques vieilles entreprises des Maritimes qui n’avaient pas prospéré. Enfin, comme en souvenir d’une association passée, il possédait un bloc d’actions d’une valeur de 52 950 $ de la Lake of the Woods Milling Company de David Russell. Son actif s’élevait à 385 830,94 $, mais son passif, constitué surtout de billets à ordre, était lourd. La valeur nette de sa succession était de 188 754,78 $.

Blair envisageait la vie publique de façon constructive. C’était un bâtisseur. Aucun de ses prédécesseurs n’avait réussi à créer un parti structuré dans le monde politique instable du Nouveau-Brunswick ; lui, il y parvint. En faisant une place aux Acadiens, il transforma le Parti libéral et établit l’hégémonie que celui-ci a conservé depuis cette époque dans la province. Son côté sournois et son instinct du pouvoir l’apparentaient à John Alexander Macdonald, mais sans la grâce salvatrice de l’humour. En outre, les responsabilités précoces qu’il avait dû assumer et la charge d’une famille nombreuse l’avaient rendu plus conscient que Macdonald de la nécessité constante de veiller à son intérêt personnel. Il aimait les idées et gardait ses projets pour lui. C’était un individualiste qui n’avait cure de ceux qui suivaient le courant. « J’aime voler de mes propres ailes, disait-il, et faire front. » Peu après sa démission en 1904, un journaliste mentionna sa « calme réserve » et dit : « Il ne parle que rarement, mais lorsqu’il le fait, c’est sans [...] équivoque. »

Andrew George Blair mourut d’une crise cardiaque le 25 janvier 1907 à Fredericton, où il préparait la fusion de la New Brunswick Telephone Company et de la Central Telephone Company. Les journalistes de la tribune parlementaire assistèrent tous à ses funérailles à Ottawa, endroit où il fut inhumé. L’aîné de ses fils survivants, son homonyme, devint conseiller juridique du Conseil des commissaires des chemins de fer en 1904. Un petit-fils, Francis Andrew Brewin, se distingua sur la scène politique canadienne.

AN, MG 26, G ; MG 27, II, B1 ; MG 32, C26 ; RG 31, C1, 1851, 1861, 1881, Fredericton (mfm aux APNB) ; RG 43, 1896–1903 ; RG 46, C, 1904–1907.— AO, RG 22, Ser. 354, no 5104 (photocopie aux APNB).— APNB, MC 300, MS5 ; MS6 ; MC 1156 ; RS6, A ; RS75, A, 1863, G. N. Segee ; RS113, A.— Musée du N.-B., G. T. Baird papers ; Blair, A. G., cb (mfm aux APNB) ; Tilley family papers, boxes 7–9.— St Paul’s United Church (Fredericton), St Paul’s Presbyterian Church, RBMS (mfm aux APNB).— UNBL, A case 39b, no 2 (J. L. Payne, « Big Canadians of yesteryear : Hon. A. G. Blair », texte dactylographié, s.d.) ; no 3 (Fred Cook, « Giants and jesters in public life : the father of the railway commission », texte dactylographié, s.d.) ; A essay case 7, no 9 (P. L. Boyd, « Hon. A. G. Blair », s.d.).

Capital (Fredericton), 1880–1889.— Daily Gleaner, 1889–1907.— Daily Herald (Fredericton), 1882–1907.— Daily Telegraph (Saint-Jean, N.-B.), 1874–1907.— Daily Times (Moncton, N.-B.), 1877–1907.— Fredericton Evening Herald, 1881–1882.— Harry Hagerman, « Fredericton’s bridges hold many stories », Daily Gleaner, 9 mars 1968 : 11.— Reporter and Fredericton Advertiser, 1874–1902.— Sun (Saint-Jean), 1878–1907.

M. E. Angus, « The politics of the « Short Line » (thèse de m.a., Univ. of N.B., Fredericton, 1958).— Christopher Armstrong et H. V. Nelles, Monopoly’s moment : the organization and regulation of Canadian utilities, 1830–1930 (Philadelphie, 1986).— Clare Brown, « Management of the New Brunswick sport fishery during the 19th century », Canadian Symposium on the Hist. of Sport and Physical Education, Proc., 5th symposium (Toronto, [1982]), 58–64.— Canada, Chambre des communes, Débats, 1897–1903.— Canadian annual rev. (Hopkins), 1903–1904.— J. E. Collins, Canada under the administration of Lord Lorne (Toronto, 1884).— Ken Cruikshank, « The people’s railway : the Intercolonial Railway and the Canadian public enterprise experience », Acadiensis (Fredericton), 16 (1986–1987), no 1 : 78–100.— J. A. Eagle, The Canadian Pacific Railway and the development of western Canada, 1896–1914 (Kingston, Ontario, 1989).— The Fredericton census of 1871, R. F. Fellows, édit. (Fredericton, 1974).— G. P. de T. Glazebrook, A history of transportation in Canada (Toronto, 1938 ; réprim., 2 vol., 1964), 2.— Burton Glendenning, « The Burchill lumbering firm, 1850–1906 ; an example of nineteenth century New Brunswick entrepreneurship » (thèse de m.a., Concordia Univ., Montréal, 1978).— Michael Gordon, « The Andrew G. Blair administration and the abolition of the Legislative Council of New Brunswick, 1882–1892 » (thèse de m.a., Univ. of N.B., 1964).— Claire Guyer, « Game protection in New Brunswick, 1889–1971 », Canadian Symposium on the Hist. of Sport and Physical Education, Proc., 5th symposium, 65–75.— Sandra Gwyn, The private capital : ambition and love in the age of Macdonald and Laurier (Toronto, 1984).— James Hannay, Hist. of N.B. ; « The premiers of New Brunswick since confederation », Canadian Magazine, 9 (mai–oct. 1897) : 213–221.— Michael Hatfield, « H. H. Pitts and race and religion in New Brunswick politics », Acadiensis, 4 (1974–1975), no 2 : 46–65.— B. J. Hibbitts, « A change of mind : the Supreme Court of Canada and the Board of Railway Commissioners, 1903–1939 » (thèse de ll.m., Univ. of Toronto, 1986).— I. L. Hill, Fredericton, New Brunswick, British North America ([Fredericton ?, 1968 ?]).— Investigation into certain charges preferred by Dr. Atkinson against the Honorable A. C. Blair on the eighth day of avril, 1890 ([Saint-Jean ?, 1890 ?]).— W. L. Mack. King, The secret of heroism ; a memoir of Henry Albert Harper (New York, 1906).— J. I. Little « The federal election of 1896 in New Brunswick » (thèse de m.a., Univ. of N.B., 1970).— E. W. McGahan, The port of Saint John (1 vol. paru, Saint-Jean, 1982– ).— K. F. C. MacNaughton, The development of the theory and practice of education in New Brunswick, 1784–1900 : a study in historical background, A. G. Bailey, édit. (Fredericton, 1947).— T. G. Marquis, « Canadian celebrities : no 57 – Hon. Andrew G. Blair », Canadian Magazine, 24 (nov. 1904–avril 1905) : 144–147.— N.-B., Auditor General, Report (Fredericton), 1888 ; House of Assembly, Synoptic report of the proc., 1879–1892 ; Legislative Assembly, Synoptic report of the proc., 1893–1896.— H. [S. V.] Parker, Miramichi poet : six poems by Hedley Parker, Louise Manny, édit. (Saint-Jean, 1946).— D. L. Poynter, « The economics and politics of New Brunswick, 1878–1883 » (thèse de m.a., Univ. of N.B., 1961).— T. D. Regehr, The Canadian Northern Railway : pioneer road of the northern prairies, 1895–1918 (Toronto, 1976).— Bill Russell, « Andrew George Blair, 1844–1907 », Miscellaneous historical studies (Parcs Canada, Div. des lieux et des parcs hist. nationaux, Travail inédit, no 165, Ottawa, 1975), 1–18.— Joseph Schull, Laurier : the first Canadian (Toronto, 1965).— O. D. Skelton, Life and letters of Sir Wilfrid Laurier (2 vol., Toronto, 1921).— B. F. Smith, « Federal politics in Saint John, 1900–1904 » (thèse de m.a., Univ. of N.B., 1971).— Standard dict. of Canadian biog. (Roberts et Tunnell).— G. R. Stevens, Canadian National Railways (2 vol., Toronto et Vancouver, 1960–1962).— George Stewart, « Andrew George Blair », Men of the day : a Canadian portrait gallery, L.-H. Taché, édit. (32 sér. en 16 vol., Montréal, 1890-[1894]), 27e sér.— G. H. Theobald, « George Foster and James Hannay : studies of the imperial idea in New Brunswick, 1883–1900 » (thèse de m.a., Univ. of N.B., 1971).— [A.] S. Thompson, Way back when : recollections of an octogenarian (Chicago, 1931).— R. G. Thorne, « Aspects of the political career of J. V. Ellis, 1867–1891 » (thèse de m.a., Univ. of N.B., 1981).— Elspeth Tulloch, We, the undersigned : a historical overview of New Brunswick women’s political and legal status, 1784–1984 (Moncton, 1985).— Waite, Man from Halifax.— W. S. Wallace, Macmillan dict. ; The memoirs of the Rt. Hon. Sir George Foster, P.C., G.C.M.G. (Toronto, 1933).— C. A. Woodward, The history of New Brunswick provincial election campaigns and platforms, 1866–1974 [...] (1 vol. et microfiche, [Toronto], 1976).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

D. Murray Young, « BLAIR, ANDREW GEORGE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 14 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/blair_andrew_george_13F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/blair_andrew_george_13F.html |

| Auteur de l'article: | D. Murray Young |

| Titre de l'article: | BLAIR, ANDREW GEORGE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 1994 |

| Date de consultation: | 14 avr. 2025 |