Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

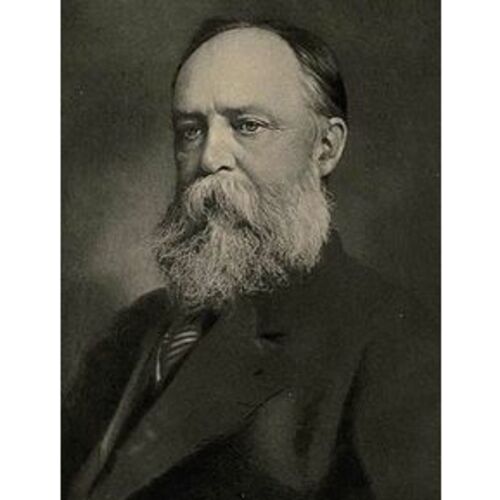

WALKER, sir BYRON EDMUND, banquier, administrateur scolaire, philanthrope et mécène, né le 14 octobre 1848 près de Caledonia, Haut-Canada, fils d’Alfred Edmund Walker et de Fanny Murton ; le 5 novembre 1874, il épousa à Hamilton, Ontario, Mary Alexander (décédée en 1923), et ils eurent quatre fils et trois filles ; décédé le 27 mars 1924 à Toronto.

Né au « fond des bois », à une demi-journée de route au sud de Hamilton, Byron Edmund Walker deviendrait un Médicis canadien et l’une des figures les plus éminentes de sa génération. Il était l’aîné des garçons d’une famille ordinaire, le deuxième de sept enfants. Selon ses propres dires, il devait à son père « les quelques qualités qu[’il] poss[édait] ». Alfred Edmund Walker était le fils d’immigrants anglais de classe moyenne établis dans la région de la rivière Grand dans les années 1830. De santé fragile, il n’était pas fait pour la vie rurale ; en 1852, il s’installa donc à Hamilton avec sa femme et leurs enfants. Commis, il ne se distingua jamais dans les affaires, mais acquit une certaine réputation en tant que géologue et paléontologue amateur. Son fils hérita de sa passion pour l’histoire naturelle. « On m’a appris que la vérité à propos de la nature était la chose divine, se rappellerait Walker en 1918, et que nous devons apprendre à la connaître autant que possible. » L’intérêt du père et du fils pour les fossiles n’avait rien d’inhabituel : collectionner était devenu un passe-temps populaire dans le Canada victorien. Ce qui différenciait le jeune Byron, c’était son désir de comprendre comment ses découvertes expliquaient le monde environnant. Sa faible scolarité ne lui nuirait jamais. Walker était un fervent autodidacte et sa curiosité le poussa à maîtriser un large éventail de sujets. En outre, il avait le sens de l’organisation, de l’ascendant et des relations avec des individus puissants. Tous ces atouts lui permettraient de faire évoluer un plus grand nombre d’aspects de la vie canadienne que n’importe lequel de ses contemporains.

Aujourd’hui, on connaît Walker surtout à cause de sa contribution aux affaires. Un biographe affirme que ses talents en ce domaine lui venaient de sa mère. Les parents de Fanny Murton étaient aussi arrivés d’Angleterre dans les années 1830. Son père, selon la sœur de Walker, Edith, était « un gentleman-farmer » qui avait étudié le droit et sa mère, une éducatrice qui « parlait couramment le français et l’italien, et était la seule femme à l’ouest de Toronto à savoir jouer du clavecin ». Mme Murton tenait une école privée à Hamilton. Dès l’âge de quatre ans, Byron y commença ses études. Il les poursuivit à la Central School jusqu’à la fin de sa sixième année, puis, à l’âge de 12 ans, se prépara à entrer au collège des instituteurs à Toronto. Le médecin lui donna des directives contraires dont il se souviendrait ainsi : « Je ferais mieux de courir çà et là et de me remplumer un peu. » Au lieu d’aller au collège, le garçon alla travailler, en août 1861, au bureau de change de son oncle John Walter Murton. Au cours de l’hiver et du printemps précédents, 11 États américains s’étaient séparés de l’Union. Les titres et le papier-monnaie émis par le gouvernement des États-Unis à cause de la guerre compliquaient la situation monétaire de l’Amérique du Nord, déjà enchevêtrée. Authentifier les pièces de monnaie et les billets de banque faisait partie des attributions de Walker. Des pièces de huit, des greenbacks, de l’argent-métal anglais, des billets provenant de dizaines de banques en faillite, tout cela lui passait entre les mains. En 1868, il s’installa à Montréal pour y diriger une maison de change, mais, au bout de quelques mois, ses ennuis de santé (qui l’affligeraient encore durant 20 ans) le forcèrent à retourner à Hamilton, où il entra à la succursale de la Banque canadienne de commerce.

Le marchand d’origine irlandaise William McMaster* et un groupe d’hommes d’affaires torontois avaient fondé cette banque en 1867 pour contrer la domination croissante de la Banque de Montréal [V. Edwin Henry King*]. Les agriculteurs et les gens d’affaires de la province avaient besoin de plus de sources de crédit. La Banque de commerce ouvrit donc des succursales dans un certain nombre de localités. Walker devint commis à l’escompte dans celle de Hamilton. Selon une évaluation datée de 1869, il était « un employé inestimable, compétent sous tous les rapports ». Dès 1872, il était premier comptable à Toronto et, en 1873, représentant en second à New York. Les faillites commerciales se multipliaient pendant la récession des années 1870, et Walker semble avoir été particulièrement apte à aider la banque à minimiser ses pertes. En 1875, elle l’envoya à Windsor, en Ontario, pour qu’il la dépêtre de plusieurs mauvais investissements dans le secteur du bois d’œuvre. En 1878–1879, il dirigea la succursale de London et, en 1880–1881, celle de Hamilton. Inspecteur à l’administration centrale de Toronto de 1879 à 1880, il instaura l’emploi du télégraphe dans les opérations bancaires à succursales multiples et l’usage de l’imprimé pour les règlements et les directives d’exploitation. Par la suite, il subdivisa la banque en services distincts, ce qui préfigurait la pratique moderne.

Toujours pendant son séjour à Toronto, Walker produisit, à l’intention de McMaster (alors sénateur) et du chef de l’opposition fédérale Edward Blake*, un rapport sur les différences entre le système bancaire canadien et l’américain. Après une avalanche de difficultés économiques, le gouvernement était en train de refondre l’Acte de 1871 concernant les banques et le commerce des banques. Un certain nombre d’établissements avaient déposé leur bilan dans les années 1870 et des critiques commençaient à préconiser le modèle américain : des banques locales plus nombreuses mais plus petites (quoique, souvent, celles-ci n’aient pas été dotées de fonds suffisants) et un contrôle centralisé de la circulation des billets. Fort de son expérience new-yorkaise et de sa formation dans un bureau de change, Walker compara les deux systèmes et se déclara en faveur du modèle canadien. « Nous avons un système qui, même si certains de ses détails sont susceptibles d’amélioration, est fondamentalement sain : grâce à la force de nos banques et à leur organisation, [les] billets émis [par elles] sont acceptés au pair dans tout le dominion [...] et, vu le petit nombre de banques, [ces] billets sont bien connus des commerçants, des artisans ou des agriculteurs les plus ignorants. La circulation de nos billets de banque ne pose aucun problème pratique ; [...notre mode d’émission] manque peut-être d’uniformité, mais il a une qualité bien plus importante, la souplesse. » Vu la structure de la finance canadienne, les banques risquaient moins la faillite qu’aux États-Unis et pouvaient servir tant les emprunteurs que les déposants de manière plus sûre et plus commode. En 1880, en s’inspirant notamment du rapport de Walker, le ministre des Finances, sir Samuel Leonard Tilley*, proposa une nouvelle loi cadre légèrement différente de la précédente. Elle serait révisée tous les dix ans, ce qui, pour reprendre les termes de Walker, obligerait les banques à charte à « se battre pour [leur] existence », mais le système mis en place avant la Confédération demeurait intact.

Walker continuait ses pérégrinations. En 1881, il entama un séjour de cinq ans à New York pour y diriger les activités de change de plus en plus importantes de la Banque canadienne de commerce. De retour à Toronto à l’automne de 1886, il accéda à la direction générale. L’histoire officielle de la banque décrit les deux années précédentes comme « peut-être les plus difficiles ». Les faillites de certains de ses clients dans l’immobilier et le bois d’œuvre lui avaient fait mal. Le directeur général Walter Nichol Anderson avait démissionné ; Walker devait remettre la banque sur la bonne voie. Sa première tâche consista à évaluer en profondeur l’actif et les opérations. Plusieurs changements s’imposaient, surtout un ajustement du ratio de dépôts à capital. Après, les dividendes de la Banque de commerce s’accrurent de façon marquée ; en l’espace de dix ans, grâce à Walker, elle devint l’établissement financier le plus rentable de l’Ontario. Le programme de rapports hebdomadaires mis sur pied par lui en 1889 expliquait en bonne partie ce succès. Il obligeait toutes les succursales à remettre un bilan hebdomadaire dont Walker et son personnel se servaient pour concevoir les projets de la banque et fixer ses objectifs. Chaque année, en prenant la parole devant les actionnaires, Walker résumait ces rapports. Pendant 35 ans, les financiers et les économistes du Canada et des États-Unis bénéficieraient de sa lecture annuelle du « pouls » financier et industriel du pays. En outre, sous la direction générale de Walker, la banque commença à s’étendre dans l’Ouest (elle ouvrit notamment des succursales à Winnipeg, à Vancouver et à Dawson, au Yukon) et à s’implanter dans les Maritimes.

En janvier 1907, Walker succéda au sénateur George Albertus Cox* à la présidence de la Banque de commerce. Il exercerait cette fonction jusqu’à son décès, en 1924, mais, à compter de 1915, il ne serait plus chef de la direction. Sous sa houlette, la banque connut une croissance remarquable. En 1886, l’actif totalisait 22 millions de dollars. En 1915, lorsque John Aird* prit la relève, cette somme avait plus que décuplé, comme le nombre de succursales. Walker modernisa la banque en la dotant d’une société immobilière pour gérer ses immeubles, d’un fonds de retraite pour ses employés et d’un service d’archives. À compter de 1915, il continua à guider les administrateurs subalternes par son « optimisme » et ses « réprimandes posées » et à leur instiller la sagesse qu’il avait acquise au cours de près de cinquante années à la banque.

Grâce à sa position, Walker évoluait dans les cercles fermés du capitalisme canadien, groupes associés d’entrepreneurs, de banquiers et d’avocats qui, dans une large mesure, avaient réussi à contrôler les ressources financières du pays. Un de ces groupes comprenait les agents de développement ferroviaire William Mackenzie et Donald Mann*. Leur rêve de faire passer par le nord un chemin de fer qui se rendrait dans l’Ouest canadien, alors en plein essor, les accula plusieurs fois à la faillite. Walker, leur banquier, continua de leur faire crédit même si bon nombre d’hommes politiques et de journalistes craignaient que la Canadian Northern Railway Company ne s’effondre à cause de sa témérité et n’entraîne la Banque de commerce dans sa chute. La fidélité de Walker à la Canadian Northern reposait sur trois éléments : son amitié pour Mackenzie, son optimisme quant aux possibilités de réaliser des profits dans l’Ouest et sa conviction que l’entreprise privée avait le droit de développer le Canada sans ingérence gouvernementale. Mackenzie et Mann incarnaient l’homme d’affaires bâtisseur de pays. Walker, qui partageait leur vision, leur apporta le soutien indéfectible de la banque, comme à divers autres projets de développement et entreprises de services publics au pays et à l’étranger.

La réputation de Walker dans le monde des affaires se fondait tout autant sur ses activités à l’extérieur de la Banque de commerce. Il dirigea la section bancaire du Bureau de commerce de Toronto et contribua de près en 1891 à la fondation de l’Association des banquiers canadiens (dont il serait élu président en 1893 et en 1894). Son engagement dans ces organismes découlait de la conviction que le discours public était trop influencé par des journalistes qui ne connaissaient pas suffisamment l’économie. En 1890, au moment du renouvellement des chartes des banques, les journaux avaient pressé le ministre des Finances, George Eulas Foster*, de modifier la loi en imposant des réserves fixes, à l’américaine (mesure favorisée également par le sous-ministre de Foster, John Mortimer Courtney*) et en resserrant le contrôle de l’État sur l’inflation. Cependant, les banquiers canadiens favorables au laisser-faire hésitaient à abandonner leurs privilèges. Agissant de concert sous la direction de Walker, d’Edward Seaborne Clouston* (Banque de Montréal), de Thomas Fyshe* (Banque de la Nouvelle-Écosse) et de George Hague (Banque des marchands du Canada), ils parvinrent à préserver leur relative indépendance.

Les notions de service et de développement émaillaient habituellement la rhétorique de Walker. Selon lui, le système des succursales, composé d’une poignée de banques à charte présentes d’un océan à l’autre, favorisait l’unité et l’édification de la nation. La politique bancaire du Canada ne résultait pas d’« un compromis entre les besoins du gouvernement, issus de la guerre ou de l’extravagance, et les exigences commerciales du pays », mais d’une « situation plus favorable, où le législateur et le banquier avaient eu comme principal souci de donner à la population le meilleur instrument qu’ils pouvaient mettre au point pour aider le commerce ». Le modèle canadien avait assez bien servi le pays et s’améliorait sans cesse. Aussi longtemps que Walker défendit les banques, celles-ci conservèrent la plupart de leurs droits. Une bonne partie des réformes qui eurent lieu s’inspiraient de ses propositions, par exemple la création d’un fonds d’amortissement où chaque banque devait déposer une somme égale à 5 % de la moyenne de l’argent qu’elle avait en circulation. Ce n’est que sous la pression de la guerre que l’État s’écarta des conseils de Walker. La Loi sur les finances de 1914 mit fin au laxisme qui caractérisait le système bancaire canadien depuis ses débuts ; dans une certaine mesure, elle annonçait la création d’une banque centrale en 1935.

Walker était un banquier de réputation internationale. « Aucun nom n’est plus connu que le vôtre parmi la fraternité des banquiers », lui dit un collègue américain. En 1913, le comité des affaires bancaires de la Chambre des représentants, aux États-Unis, l’invita à témoigner. Il prononça souvent, devant des auditoires étrangers, des communications sur des questions comme « Why Canada is against bimetallism », « Banking as a public service », « The relations of banking to business enterprise » et « Abnormal features of American banking ». Il exposa ses connaissances de l’histoire bancaire et ses théories économiques s’exprimèrent dans de nombreux opuscules et livres, dont A history of banking in Canada. Surnommé « le pape du système bancaire », il défendait souvent les institutions financières sur un ton pontifiant. En 1918, il déclara devant l’International Convention of Life Underwriters : « Certains démagogues aiment à dire que les banquiers et les assureurs ne sont pas des producteurs, mais même les puissances de la vapeur et de l’électricité n’ont pas fait davantage pour l’industrie que le crédit et l’assurance. » Non seulement le crédit pavait-il la voie à la prospérité matérielle ; il était un moteur d’élévation sociale.

En 1908, Walker avait reçu le titre de commandeur de l’Ordre royal de Victoria en raison des nombreux services qu’il avait rendus au Canada. Deux ans plus tard, George V le créa chevalier. Libéral de longue date, il restait discret à ce sujet : « les intérêts de la Banque sont d’une telle envergure, expliquait-il, que j’ai jugé utile de rester en dehors de la politique ». Toutefois, il rompit son silence en 1911 pour parler du libre-échange des produits bruts entre le Canada et les États-Unis. La Politique nationale du gouvernement conservateur de sir John Alexander Macdonald*, qui avait imposé des droits de douane élevés sur les produits manufacturés, avait apporté la prospérité au Canada. Dans l’opposition, les libéraux avaient prôné la réciprocité totale, mais en 1896, lorsque ces derniers avaient pris le pouvoir sous la direction de Wilfrid Laurier*, les Canadiens avaient eu le temps de constater les avantages politiques et économiques du protectionnisme. Le gouvernement libéral choisit quand même de parier sur une politique libre-échangiste en matière de produits agricoles et, en janvier 1911, dévoila les modalités de l’entente Taft-Fielding [V. William Stevens Fielding]. Moins d’un mois plus tard, les hommes d’affaires canadiens se mobilisaient contre cette entente : le libre-échange de certains produits maintenant, affirmaient-ils, signifiait la réciprocité totale plus tard, une rupture avec l’Empire britannique et, dans un avenir plus ou moins proche, l’annexion.

Ce fut bien le milieu des affaires, et non l’opposition conservatrice, inefficace, qui mena la campagne contre Laurier. Les « Dix-huit de Toronto », dirigés par Walker, constituaient le groupe le mieux organisé et le plus connu sur la scène nationale. Ce « noyau, constitué, selon un historien, de représentants des banques, du transport, de l’assurance, de l’industrie manufacturière et d’autres secteurs connexes » déclencha, selon un autre historien, « une tempête d’anti-américanisme ». Les Dix-huit contribuèrent à la création de groupes de propagande telles la Canadian National League et la Canadian Home Market Association, publièrent des tracts, des caricatures et des annonces contre le libre-échange et inondèrent le pays d’opuscules où ils expliquaient leur position. Aux élections générales de septembre 1911, le gouvernement libéral subit la défaite. Le chef de l’opposition conservatrice, Robert Laird Borden*, avait invité Walker à se porter candidat, mais celui-ci avait refusé. Cependant, le nouveau premier ministre le consulterait sur plusieurs questions au cours de son mandat. Laurier ne pardonna probablement jamais à Walker d’avoir lutté contre les libéraux. À un journaliste torontois qui s’étonnait de les voir assis côte à côte à une réunion de la University of Toronto en 1914, Walker répondit d’un ton railleur : « Eh bien, si sir Wilfrid n’a aucune objection, je ne vois pas pourquoi j’en aurais. »

L’opposition de Walker à la réciprocité découlait de ses vues sur le meilleur moyen d’améliorer la position économique du Canada. Selon lui, ou bien cette petite nation continuerait de prospérer en restant un dominion de l’Empire, ou bien elle serait avalée par les États-Unis. Il n’aimait pas la façon dont l’économie américaine avait pris forme. Par exemple, il dénonçait le rejet du système financier conçu par le père fondateur Alexander Hamilton, car il le jugeait sain et intelligent. En outre, il déplorait le « matérialisme grossier » des États-Unis et leur propension au gaspillage. Sa protestation contre le libre-échange se fondait donc sur « beaucoup plus qu’une question commerciale ». « Il s’agit, disait-il, [de choisir] entre [le maintien du] lien avec la Grande-Bretagne et ce que l’on appelle fort à propos le continentalisme. » Toutefois, l’étendue de son anti-américanisme est matière à discussion. Il pouvait exhorter les Canadiens à « préserver et favoriser ces bonnes qualités qui tend[aient] à [les] différencier des États-Unis », notamment le dédain pour la « démocratie extrême » ou la méfiance à l’endroit de l’oligarchie industrielle et du contrôle exercé par les partis. Par contre, il expliquait aux Américains que, même si certains traits de leur pays lui déplaisaient, d’autres lui inspiraient beaucoup d’admiration. Tout simplement, il tenait à ce que le Canada reste attaché à la Grande-Bretagne et ne croyait pas la chose possible si l’influence américaine devenait trop forte. Impérialiste, Walker appartenait au mouvement Round Table avec James Mavor, Edward Joseph Kylie* et George MacKinnon Wrong*, et tenait l’Empire pour « la plus grande entreprise politique et sociale dans l’histoire du monde ».

On a suggéré que Walker luttait contre la réciprocité en partie par antipathie envers les immigrants. Ni plus ni moins haineux que ses contemporains, il était « fier de sentir que le Canada était un lieu où les gens de toute couleur et de toute sorte pouvaient avoir leur chance », mais l’hésitation apparente des immigrants à s’intégrer à la société britannique du Canada lui déplaisait. D’après lui, Laurier avait abandonné le protectionnisme à cause des colons agriculteurs de l’Ouest. L’immigration elle-même n’était pas une menace. Walker comprenait qu’elle avait servi de catalyseur au boom économique de la première décennie du siècle. Cependant, il craignait que le Canada n’ait accueilli plus d’étrangers qu’il ne pouvait en absorber. Si l’on ne prenait aucune mesure, ces derniers pouvaient menacer l’ordre public et ils semblaient vraiment en train d’affaiblir le lien impérial.

Walker parlait souvent d’« ambitions canadiennes » particulières et estimait qu’on devait les inculquer aux nouveaux arrivants. Autrement, le Canada finirait par trop ressembler aux États-Unis (matérialisme, multilinguisme et menace d’instabilité). « Aucune grande nation, fit-il observer en 1907, ne s’est jamais édifiée uniquement sur la prospérité matérielle. » Il appelait les Canadiens à viser plus haut. Cet idéal, on pouvait y parvenir en cultivant des sensibilités et des goûts appropriés. Deux choses en particulier, l’instruction supérieure et les beaux-arts, en favoriseraient l’atteinte. À ces fins, Walker promut divers établissements, avant tout des écoles « où les devoirs du citoyen et les aspects éthiques de la vie [étaient] enseignés de la manière la plus complète ». Il appartint en 1904 au Toronto Board of Education et fonda en 1911 l’Appleby School à Oakville, en Ontario.

La University of Toronto, surtout, bénéficia du dévouement de Walker. Après son retour définitif de New York, sa famille avait acquis Long Garth, vaste résidence située littéralement dans la cour arrière de l’université. En 1890, un incendie détruisit une bonne partie du bâtiment principal du collège. Non seulement Walker assista-t-il au sinistre, mais le recteur, sir Daniel Wilson*, lui demanda de diriger la collecte en vue de la restauration. La Banque de commerce donna 1 000 $ ; bon nombre d’entreprises locales et nationales suivirent son exemple. Par la suite, le chancelier Edward Blake demanda à Walker de superviser les finances de l’université. En 1905–1906, Walker collabora avec Joseph Wesley Flavelle* à la commission royale d’enquête sur la University of Toronto, qui proposa des changements majeurs au financement et à l’administration. Peu avant de s’affilier à l’université en 1904, le Trinity College lui avait remis un doctorat honorifique en droit civil. En 1905, l’université lui décerna un doctorat honorifique en droit. Walker servit l’université à divers titres : administrateur de 1891 à 1906, membre du conseil universitaire de 1893 à 1901, membre du conseil d’administration de 1906 à 1923 et président de celui-ci de 1910 à 1923. À la mort de sir William Ralph Meredith, en 1923, il assuma la fonction de chancelier. Selon lui, l’université était « l’institution la plus importante au Canada à part le gouvernement ». En 1918, le ministre de l’Éducation, Henry John Cody*, évoqua les opinions de Walker : « Il croyait à la valeur et au pouvoir de l’instruction dans toute la vie de la province et du dominion. L’instruction est à la fois la clé de l’efficacité et le rempart de la démocratie [...] Les universités [...] peuvent rendre des services incalculables aussi bien à la vie supérieure de notre population qu’aux secteurs commercial et manufacturier du pays. »

Le rapport Flavelle avait recommandé, entre autres, que l’université se dote d’un musée. Dès 1888, Walker avait pressenti le premier ministre Oliver Mowat* à ce sujet. D’après lui, les musées offraient à la population l’occasion d’apprécier le pays et le monde environnant. Ce seraient des « vitrines » où les nouveaux arrivants et les Canadiens de vieille souche pourraient voir, d’un coup d’œil, le potentiel du pays. Cependant, le gouvernement consentit à dégager des fonds seulement en 1909, et pas avant que Walker et Edmund Boyd Osler n’aient réuni de leur propre initiative une certaine somme pour l’établissement du Royal Ontario Museum. Cinq ans plus tôt, Walker avait donné sa bibliothèque et sa collection de fossiles pour mettre l’organisation en marche.

Pendant leur séjour à New York, Walker et sa femme avaient eu une vie mondaine bien remplie. Ils avaient fréquenté des musées, des salles de concert et, comme ils étaient amateurs de littérature, des bibliothèques. Une déception les attendait donc à leur retour à Toronto, en 1886. La ville reine était en pleine croissance, mais la vie culturelle y restait beaucoup plus pauvre que dans d’autres centres urbains. Néanmoins, ses artistes et ses gens d’affaires aspiraient à un changement. Ce qui manquait surtout, c’était du leadership. Walker était en mesure de l’assurer et se révéla plus efficace que quiconque. Par exemple, les artistes locaux voulaient un musée d’art depuis de nombreuses années, mais le peintre George Agnew Reid*, président de l’Ontario Society of Artists, n’avait pas réussi à en créer un permanent. En 1900, Walker s’associa à la cause, recueillit des fonds privés, mit sur pied un conseil d’administration et convainquit Harriet Elizabeth Mann Smith et Goldwin Smith* de léguer leur maison, la Grange, à l’Art Museum of Toronto. La Toronto Guild of Civic Art, qui adjugeait les contrats publics d’art et d’urbanisme, bénéficia aussi de sa participation.

Walker ne contribua pas au monde des arts seulement à titre d’organisateur. C’était aussi un collectionneur et, même s’il n’avait pas amassé autant d’œuvres que certains, il avait très facilement accès à d’importantes collections particulières à l’étranger et connaissait personnellement beaucoup d’artistes. Comme il conseillait ses amis, bon nombre de collections canadiennes en vinrent à refléter sa préférence pour les intérieurs hollandais et l’école de Barbizon. Il aimait surtout l’art italien, sur lequel il donna une conférence à la University of Toronto en 1894. Par la suite, il amassa une remarquable collection d’estampes japonaises (maintenant au Musée royal de l’Ontario). Il cultivait ses goûts artistiques par de nombreuses lectures et des voyages. Il parcourut l’Europe, passa de longues périodes en Angleterre, visita l’Amérique du Sud et l’Extrême-Orient.

Walker eut également des activités culturelles sur le plan national. En 1905, avec l’historien George MacKinnon Wrong et le bibliothécaire James Bain*, il fonda la Champlain Society, qui publie des documents historiques. Selon son propre témoignage, ce fut sa principale contribution à la vie canadienne. Il appartint aussi à la Commission des champs de bataille nationaux, au comité du tricentenaire de Québec et à la Commission des manuscrits historiques. Pendant la Première Guerre mondiale, lord Beaverbrook [Aitken*] le consulta sur la création de la Caisse canadienne des monuments commémoratifs de guerre, et Walker obtint que l’on commande des scènes de guerre à des artistes canadiens.

Walker fut mêlé à certaines controverses artistiques, dont une à cause de ses liens avec la Galerie nationale du Canada (maintenant le Musée des beaux-arts du Canada). Ce musée avait vu le jour en 1880, notamment grâce à l’appui de l’Académie royale des arts du Canada. Cependant, au bout d’un quart de siècle, il n’abritait guère que des morceaux de réception. Comme les artistes réclamaient une diversification, le gouvernement forma en 1907 le Conseil consultatif des beaux-arts [V. Sydney Arthur Fisher]. Walker en devint président en 1910 et assuma en 1913 la présidence du nouveau conseil d’administration de la Galerie nationale. Lui-même et ses collègues reçurent entre autres le mandat d’accroître la collection nationale. Aucun d’entre eux n’était un artiste et tous essuyèrent des reproches, surtout Walker, à cause de ses goûts très tranchés. Le conflit qui fit le plus de bruit eut lieu en 1923 quand l’Académie royale des arts s’éleva vigoureusement contre le choix, par la galerie, d’un jury qui sélectionnerait les œuvres canadiennes en vue de la British Empire Exhibition. D’accord avec l’académie, le critique Hector Willoughby Charlesworth* affirma que Walker et le directeur de la galerie, Eric Brown*, avaient tort de favoriser des peintres canadiens dont les œuvres étaient considérées comme « laborieuses, ennuyeuses et dénuées d’imagination ». Charlesworth déclara que la galerie était une « honte nationale », faisant écho au député fédéral Charles Murphy* qui, en 1921, l’avait qualifiée de « refuge pour les chouchous de sir Byron Walker ». Pourtant, Walker avait donné des assises permanentes à la Galerie nationale, en avait assuré la survivance pendant les années de guerre et l’avait aidée à obtenir des fonds publics assez généreux. Sa mort serait d’ailleurs considérée comme une perte pour les arts au Canada. Lui-même reconnaissait le progrès dont les mécènes de sa génération avaient facilité l’avènement : de jeunes artistes canadiens s’étaient mis à « peindre [le] pays avec des états d’âme, des couleurs et une atmosphère qui, il n’y a[vait] pas à s’y méprendre, [étaient] canadiens ». Dans une courte période, dit-il en 1923, les critères esthétiques s’étaient rehaussés à tel point que le pays s’était beaucoup « rapproché des grands centres du monde ».

Le monde musical bénéficia aussi du dévouement et du flair de Walker. Ce dernier collabora avec le Toronto Conservatory of Music et son directeur, Augustus Stephen Vogt, et organisa l’affiliation de l’école à l’université. Il se plaisait particulièrement au Toronto Mendelssohn Choir, qui avait été fondé par Vogt et que lui-même aida à réorganiser en 1900. Il trouva des fonds pour le groupe et en fut nommé président honoraire. Il aimait voyager avec cette chorale. Au cours d’une tournée avec elle aux États-Unis, au début de 1924, il contracta une pneumonie. Mary Alexander (Minnie), sa femme pendant près de 50 ans, était décédée peu de temps auparavant, et il tentait d’oublier son chagrin en se plongeant dans ses projets. Il avait commencé à consacrer de longues nuits au règlement de la succession de son ami sir William Mackenzie et était sur le point d’aller en Angleterre assister à la British Empire Exhibition lorsqu’il mourut.

Sir Byron Edmund Walker prévenait les étudiants contre une erreur qu’il appelait « l’évaluation historique » ; ils ne devaient pas, selon lui, tenir quelqu’un en haute estime simplement « parce qu’il a[vait] accompli une œuvre importante pour son époque ». Par contre, quelqu’un dont les actes étaient « importants pour tous les temps » avait droit à la considération. Pour certains de ses contemporains, Walker était trop puissant et avait des activités dans trop de domaines que, selon eux, il connaissait mal. On le jugeait parfois « arrogant, dominateur et prétentieux ». Simplement, Walker avait confiance en son jugement et en ses capacités. De plus, il « avait un extraordinaire pouvoir de susciter l’enthousiasme ». Rétrospectivement, le pire reproche que ses ennemis purent lui faire était d’avoir été « un homme fort qui aimait faire les choses à sa façon ». « Souvenez-vous chaque jour, dit-il au Schoolmen’s Club, que nos enfants nous jugeront selon ce que nous aurons fait avec la chance vraiment immense que la fortune nous a donnée. » De toute évidence, il accomplit beaucoup, dans bien des secteurs, à plusieurs niveaux, et ce furent des réalisations durables.

[Un grand nombre d’allocutions de sir Byron Edmund Walker ont été publiées dans des revues professionnelles ou sous forme d’opuscules. Un bon exemple en est Addresses delivered by Sir Edmund Walker, c.v.o., l.l.d., d.c.l., during the war ([Toronto, 1919]). A history of banking in Canada a d’abord été présenté au Congress of Bankers and Financiers à Chicago le 23 juin 1893, et a paru dans le Journal de l’Association des banquiers canadiens (Toronto), 1 (1893–1894) : 1–25, sous le titre « Banking in Canada ». Ce texte a été réédité et republié de nombreuses fois, notamment en 1899 et en 1909 à Toronto. L’article de Walker intitulé « Canadian Banking » et qui figure dans le Dictionary of political economy [...], R. H. I. Palgrave, édit. (3 vol., Londres et New York, 1894–1899), a aussi paru sous forme d’opuscule à Toronto dans les années 1890. La majorité des publications de Walker ont été reproduites sur microfiches par l’ICMH et sont listées dans son Répertoire. On trouve une liste chronologique des allocutions et publications de Walker dans la boîte 34A, dossier 3, dans ses papiers conservés à la Univ. of Toronto et mentionnés ci-dessous. Ces deux sources font aussi mention d’un opuscule publié par la Banque canadienne de commerce sous le titre Jubilee of Sir Edmund Walker, c.v.o., l.l.d., d.c.l., 1868–1918 (Toronto, 1918), publié pour commémorer ses 50 années de service.

La majorité des documents manuscrits se trouvent dans les papiers Walker à la Univ. of Toronto Library, Thomas Fisher Rare Book Library (ms coll. 1). Les dossiers de la Civic Guild of Toronto (auparavant la Toronto Guild of Civic Art) sont conservés à la Toronto Reference Library, SC. On trouve de la documentation sur les activités de Walker dans le monde des beaux-arts dans des collections d’archives à la bibliothèque du Musée des beaux-arts de l’Ontario, à Toronto, ainsi que dans les papiers B. E. Walker et les dossiers du Conseil consultatif des beaux-arts à la bibliothèque du Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Enfin, la CIBC (Banque canadienne impériale de commerce) et l’Association des banquiers canadiens ont leurs propres archives à leur siège social à Toronto.

Il existe trois biographies du sujet : l’étude commandée de George P. de T. Glazebrook, Sir Edmund Walker (Londres, 1933) ; C. W. Colby, « Sir Edmund Walker », Canadian Banker (Toronto), 56 (1949) : 93–101 ; et B. R. Marshall, « Sir Edmund Walker, servant of Canada » (mémoire de m.a., Univ. of B.C., Vancouver, 1971). Le texte de Marshall est de loin le meilleur, mais on n’a pas facilement accès à ce document. Hector Willoughby Charlesworth a écrit sur Walker dans More candid chronicles : further leaves from the note book of a Canadian journalist (Toronto, 1928), ainsi qu’Augustus Bridle dans Sons of Canada : short studies of characteristic Canadians (Toronto, 1916). On peut glaner des renseignements sur les activités commerciales de Walker dans Victor Ross et A. St L. Trigge, A history of the Canadian Bank of Commerce, with an account of the other banks which now form part of its organization (3 vol., Toronto, 1920–1934) ; dans R. T. Naylor, The history of Canadian business (2 vol., Toronto, 1975) ; ainsi que dans Christopher Armstrong et H. V. Nelles, Southern exposure : Canadian promoters in Latin America and the Caribbean, 1896–1930 (Toronto, 1988). En ce qui concerne la vie politique et publique de Walker, on peut consulter la Canadian annual rev., 1901–1924, et R. D. Cuff, « The Toronto Eighteen and the election of 1911 », OH, 58 (1965) : 169–180, de même qu’A. B. McKillop, Matters of mind : the university in Ontario, 1791–1951 (Toronto, 1994).

On décrit Walker en tant que connaisseur d’art dans K. A. Jordan, Sir Edmund Walker, print collector : a tribute to Sir Edmund Walker on the seventy-fifth anniversary of the founding of the Art Gallery of Ontario (catalogue d’exposition, Musée des beaux-arts de l’Ontario, 1974), et dans Images of eighteenth-century Japan : ukiyoe prints from the Sir Edmund Walker collection, Royal Ontario Museum, Toronto, David Waterhouse, compil. ([Toronto], 1975). On parle de l’apport de son entreprise à la vie culturelle canadienne dans deux ouvrages de Maria Tippett, Art at the service of war : Canada, art and the Great War (Toronto, 1984) et Making culture : English-Canadian institutions and the arts before the Massey commission (Toronto, 1990), ainsi que dans Lovat Dickson, The museum makers : the story of the Royal Ontario Museum (Toronto, 1986) et dans David Kimmel, « Toronto gets a gallery : the origins and development of the city’s permanent public art museum », OH, 84 (1992) : 195–210. On trouve la meilleure analyse des affrontements entre Walker et les critiques dans Ann Davis, « The Wembley controversy in Canadian art », CHR, 44 (1973) : 48–74. [d. k.]

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

David Kimmel, « WALKER, sir BYRON EDMUND », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 22 déc. 2024, https://www.biographi.ca/fr/bio/walker_byron_edmund_15F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/walker_byron_edmund_15F.html |

| Auteur de l'article: | David Kimmel |

| Titre de l'article: | WALKER, sir BYRON EDMUND |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2005 |

| Année de la révision: | 2005 |

| Date de consultation: | 22 déc. 2024 |