Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

RADISSON, PIERRE-ESPRIT, coureur des bois, explorateur, commerçant de fourrures et auteur de récits de voyage, né vers 1636 à Paris, fils de Pierre-Esprit Radisson et de Madeleine Hénaut, veuve de Sébastien Hayet ; en 1672, il épousa à Londres Mary Kirke, et ils eurent au moins un fils et une fille, puis le 3 mars 1685, dans la paroisse St Martin-in-the-Fields, Londres, Margarett Charlote (Sharlott Margarett) Godet, et de ce mariage naquirent au moins trois fils, et finalement une prénommée Elizabeth, et le couple eut au moins trois filles ; décédé à Londres entre le 17 et le 21 juin 1710, jour de son inhumation dans la paroisse St Clement Danes, dans la même ville.

Ses six récits de voyage

Pierre-Esprit Radisson, né au e siècle, est d’origine modeste. Grâce aux six longs récits de voyage qu’il a rédigés sur ses principaux accomplissements, sa carrière est connue de façon particulièrement précise. Une documentation abondante existe également sur la période où Radisson a travaillé pour la Hudson’s Bay Company (entre 1665 et 1687) – qu’il a contribué à fonder – et, dans une moindre mesure, sur ses engagements en France (entre 1675 et 1683). Son témoignage a longtemps été regardé avec suspicion par les historiens du Québec, parce que la France le considérait comme un traître après sa reprise, pour le compte des Anglais, du poste de traite du fleuve Nelson qu’il a fondé à la baie d’Hudson, au moment où il était au service des Français. C’est pourquoi la publication des écrits de Radisson et les études approfondies à son sujet entre 1885 et 1961 sont principalement l’œuvre d’historiens américains. Depuis les années 1990, Radisson a cependant fait l’objet de nouvelles recherches au Canada et son témoignage a été réhabilité.

Origines et arrivée en Nouvelle-France

On sait peu de choses sur l’enfance de Radisson et ses années de formation, qu’il a passées à Paris. Son père, modeste marchand linger, habite la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs avec sa famille. Il meurt en 1641, à l’âge de 51 ans, quand Pierre-Esprit est encore en bas âge. Sa mère devient alors tutrice de Pierre-Esprit et de ses trois sœurs. Son milieu familial présente la caractéristique singulière suivante : sa demi-sœur Marguerite et sa sœur Françoise l’ont précédé en Nouvelle-France, où lui-même arrive en 1651, vers l’âge de 15 ou 16 ans. Sa sœur Élisabeth a aussi vécu dans la colonie. Cette étroite relation entre une famille parisienne et la Nouvelle-France est exceptionnelle à cette époque de très faible immigration féminine. Elle semble indiquer que les Radisson faisaient partie d’un réseau de personnes liées à la Nouvelle-France. Plusieurs indices reflètent le milieu modeste d’où provient Radisson, par ailleurs scolarisé comme son père et sa mère : la forte oralité de ses écrits, qui ne renferment pas de référence aux textes classiques enseignés aux élites, sa venue anonyme en Nouvelle-France, la présence de ses sœurs à Trois-Rivières, où elles ont bien moins de chances qu’en France de faire un bon mariage, et le manque d’appui en France lorsqu’il tentera d’y faire carrière. Radisson est un homme du commun qui, par son intelligence, sa débrouillardise, son ambition et l’aide de quelques personnes clés, connaîtra une ascension sociale importante.

La Nouvelle-France est alors en crise. En 1649–1650, les Iroquois ont décimé leurs ennemis de longue date, les Hurons, principaux alliés et fournisseurs de fourrures des Français. Ils attaquent ensuite tous les partenaires des Hurons, y compris les Français [V. Louis Ailleboust* de Coulonge et d’Argentenay]. Comme son économie repose entièrement sur la traite des fourrures, la Nouvelle-France est fort vulnérable à toute menace pesant sur l’approvisionnement en pelleteries. Une réduction du rendement de la traite affecte tout le fonctionnement de la colonie, tant dans son administration interne que dans son ravitaillement annuel en produits essentiels venus de France (fer, poudre, fusils, tissus et denrées diverses). C’est dans ce contexte que Radisson et celui qui épouse sa demi-sœur Marguerite en 1653, Médard Chouart* Des Groseilliers, exerceront un rôle si important dans la relance de la traite.

Son premier récit

Séjour chez les Agniers

Le premier récit de voyage de Radisson raconte des événements marquants de sa jeunesse, survenus en 1652–1653 : sa capture par les Iroquois pendant une excursion de chasse, son adoption rapide, son évasion, sa deuxième capture, sa torture, puis son intégration dans une famille de la nation iroquoise des Agniers, au sein de laquelle il passe une vingtaine de mois. Les documents de l’époque et les nombreuses études consacrées aux Iroquois confirment la justesse de son témoignage, l’un des plus anciens sur le sujet. Radisson y présente dans l’ensemble un regard positif sur ce peuple, dont il épouse la culture dans l’espoir de sauver sa vie, puis de s’intégrer le mieux possible : « [J]e dois confesser que j’aimais ces pauvres gens entièrement bien. »

Radisson y révèle son estime pour les parents qui l’ont adopté en remplacement de leur fils Orinha, mort au combat. Ces derniers sont intervenus pendant sa torture afin d’éviter son exécution, car il est soupçonné d’avoir tué trois Iroquois au cours d’une tentative d’évasion. Bien que Radisson avoue dans son récit avoir pris part à ces meurtres, il les démentait bien sûr avec vigueur face aux Iroquois. Ses parents l’ont cru. Radisson raconte ensuite son apprentissage d’homme, d’abord en tant que chasseur (« Mon exercice était toujours la chasse »), puis comme participant à une expédition de petite guerre avec neuf autres Iroquois. Il capture alors des prisonniers, tue des ennemis et mange de la chair humaine. Après cette expédition victorieuse de cinq à sept mois, il parvient à un haut degré d’intégration : « [A]lors que j’étais entré dans ce village deux fois avec crainte et terreur, cette troisième fois cependant [c’était] avec joie et contentement […] une multitude de gens vinrent à notre rencontre avec de grandes exclamations, […] me priant d’être joyeux et me qualifiant de dodcon, c’est-à-dire, diable, ce qui est de grande vénération dans ce pays pour ceux qui montrent de la vaillance […] le jour suivant je reçus le salaire de mon butin, qui était des colliers de porcelaine, des tours de tête, des pendants et des ceintures. » Lorsqu’il consigne par écrit cette expérience extraordinaire pour un Européen, une quinzaine d’années après les faits, cette période suscite toujours en lui de vives émotions qu’il transmet avec talent et force au lecteur.

Fuite et retour en Nouvelle-France

Au terme de cette expédition, les Iroquois de son clan lui font suffisamment confiance pour l’emmener faire la traite au village hollandais voisin du fort Orange (Albany, New York). Radisson y reprend contact avec ses racines européennes et, petit à petit, en réfléchissant aux commentaires critiques du commandant du fort et des habitants du village, il se rend compte que, même s’il est bien intégré, il risque sa vie chez les Agniers. Quelques jours après son retour au sein de sa famille adoptive, à la fin de l’automne de 1653, il s’enfuit par le fort Orange, puis prend le bateau jusqu’aux Pays-Bas. De là, en 1654, il revient en Nouvelle-France.

Ses deuxième et troisième récits

Expédition conjointe Iroquois-Hurons-Français

On perd presque la trace de Radisson par la suite. On sait cependant qu’il n’accompagne pas Des Groseilliers aux lacs Michigan et Supérieur en 1654–1656, même s’il raconte ce voyage dans son troisième récit à partir de l’information fournie par son beau-frère, car il écrit lui-même que Des Groseilliers est alors « avec un autre Français ». En 1657, les jésuites recrutent Radisson, qui connaît les mœurs des Iroquois, la langue des Agniers et celle des Hurons, pour participer à l’expédition conjointe Iroquois-Hurons-Français qui va rejoindre la cinquantaine de Français déjà installés au centre de la confédération des Cinq-Nations [V. Dekanahouideh*], chez les Onontagués. À la faveur de la paix surprise intervenue entre Français et Iroquois en 1653, les jésuites ont répondu à l’invitation de cette nation et y ont établi, trois années plus tard, la mission Sainte-Marie de Gannentaha, dans l’espoir de transformer les ennemis d’hier en alliés. Dans son deuxième récit, Radisson rapporte divers épisodes de cette expédition. Il y décrit, entre autres choses, le meurtre d’une dizaine de guerriers hurons par leurs guides iroquois et le cran remarquable dont le missionnaire Paul Ragueneau* a fait preuve à cette occasion. Plusieurs passages révèlent aussi la relation ambiguë, teintée d’attirance et de rejet, que Radisson entretiendra désormais avec les Iroquois.

Festin à tout manger

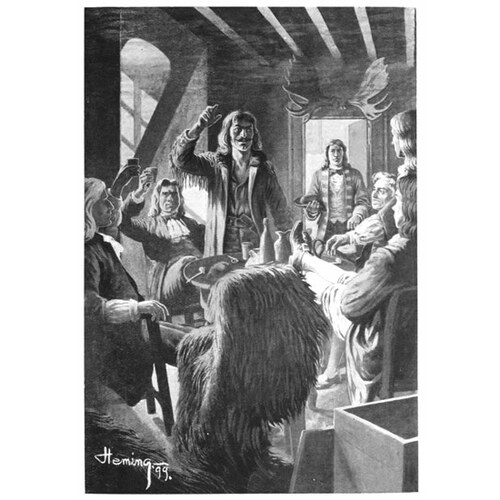

Le clou de ce texte est la partie finale, dans laquelle Radisson raconte le stratagème qui permet aux Français d’échapper à leur massacre aux mains des Onontagués, comme le laissaient entendre certaines rumeurs. Ceux-ci, notamment sous la pression des Agniers qui n’ont jamais accepté la paix avec les Français, se préparaient pendant l’hiver de 1657–1658 à reprendre les hostilités. Les Français apprennent par des informateurs fidèles qu’ils sont comme « des porcs venus s’engraisser » au pays des Iroquois, en attendant d’être faits prisonniers, mis à mort ou utilisés comme otages. Radisson participe alors à l’organisation d’un festin à tout manger qui réunit une centaine d’Onontagués et tous les missionnaires au fort français de Sainte-Marie de Gannentaha. Après avoir gavé leurs invités, les Français s’enfuient en douce pendant leur sommeil, par le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent en crue, jusqu’à Montréal, où ils arrivent sains et saufs le 3 avril 1658. Les Relations des jésuites et des lettres de Marie de l’Incarnation Guyart*] corroborent le récit de Radisson.

Son quatrième récit

Première expédition de Radisson et Des Groseilliers

C’est à partir d’ici que Radisson et Des Groseilliers forment, et ce, pour 16 années consécutives, une équipe d’une rare efficacité. Au mois d’août 1659, une vingtaine de Sauteux (Ojibwés) atteignent Trois-Rivières par la « route du nord », plus longue et plus ardue que la voie habituelle menant des Grands Lacs à Montréal par la rivière des Outaouais et le Saint-Laurent. Ce parcours alternatif relie des affluents de l’Outaouais au cours d’eau Les Trois Rivières (Saint-Maurice) pour se rendre à Trois-Rivières, et à la rivière du Saguenay pour aller à Tadoussac. Il permet d’éviter les embuscades iroquoises tendues sur l’Outaouais. Comme bien d’autres nations, les Sauteux ont choisi de quitter leur territoire ancestral de Sault-Sainte-Marie, à la jonction des lacs Huron et Supérieur, pour échapper aux offensives iroquoises. Ils assuraient auparavant la liaison entre les Hurons et les nations du lac Supérieur, et n’ont eu que peu de contacts avec les Français. Ils ont alors l’intention de remplacer les Hurons à titre d’intermédiaires directs, dans le commerce des fourrures, entre les communautés des Grands Lacs et les Français. Radisson et Des Groseilliers les raccompagneront jusqu’à la pointe ouest du lac Supérieur, car ils ont besoin de ces guides pour retrouver les nations alliées avec qui les Français ont l’habitude de faire des échanges.

Avant de partir pour ce voyage de traite, Radisson et Des Groseilliers essaient d’obtenir l’autorisation officielle du gouverneur Pierre de Voyer d’Argenson, qui exerce un contrôle serré sur la traite pour freiner la baisse de revenus provoquée par la perte de plusieurs sources d’approvisionnement en fourrures et par la multiplication des habitants qui s’adonnent à ce commerce. Ils refusent d’attendre le retour de deux pères jésuites, comme l’exige le gouverneur. Au dire de Radisson, Voyer d’Argenson cherche à profiter de l’occasion pour s’enrichir personnellement, mais les deux beaux-frères s’y opposent : « Nous fîmes au gouverneur une mince réponse, et lui dîmes que, pour notre part, nous savions ce que nous étions, des découvreurs [venant] devant les gouverneurs. » C’est donc en illégaux que Radisson et Des Groseilliers effectuent ce voyage.

Les Sauteux ont fait l’effort de venir dans la colonie aussi parce qu’ils organisent la fête des morts, grand rassemblement qui réunira plusieurs nations réfugiées ou résidant au sud et à l’ouest du lac Supérieur. Cette célébration a pour but d’entretenir les ententes existantes, d’en nouer d’autres, notamment avec les Sioux qui tolèrent l’arrivée de tous ces réfugiés sur leur territoire, et, fort probablement, de restructurer la traite des fourrures après la dispersion des Hurons. À titre d’hôtes, les Sauteux doivent distribuer des présents de valeur aux participants. Les marchandises françaises, rares et prestigieuses, sont tout indiquées, sans compter que les Sauteux démontreront ainsi leur capacité de remplacer les Hurons comme fournisseurs de ces articles. De leur côté, Radisson et Des Groseilliers se rendent sur place non seulement pour commercer à titre personnel, mais aussi pour livrer un nouveau message d’alliance et relancer la traite de fourrures de façon durable. Même s’ils n’en ont pas le mandat, ils parleront au nom de tous les Français parce qu’il est essentiel, selon eux, de redonner confiance aux Premières Nations alliées en réaffirmant la volonté des Français de faire du commerce avec eux et de les appuyer militairement.

En cours de route, Radisson et Des Groseilliers unissent leur force à celle d’un groupe d’alliés outaouais, vainquent des Iroquois postés sur la rivière des Outaouais et reprennent contact avec des Cris que Des Groseilliers a rencontrés pendant son voyage précédent. Ils atteignent la baie Chequamegon, à l’extrémité sud-ouest du lac Supérieur, après une soixantaine de jours de trajet. Pendant que les Sauteux vont retrouver leurs familles à l’intérieur des terres et s’assurer que les Sioux ne les ont pas décimées pendant leur absence, les deux Français demeurent sur place. Si tout va bien, les Sauteux reviendront et transporteront toutes les marchandises dans leur pays. Mais si les Sioux les ont attaqués, ils comptent rassembler une grande armée et venger la mort de leurs familles. En attendant, les deux explorateurs construisent un petit fort pour leur sécurité.

Douze jours après le départ des Sauteux, ceux-ci retournent chercher Radisson et Des Groseilliers, qui font tout en leur pouvoir pour les impressionner. Selon Radisson, leur fort fait sensation : « [I]ls furent étonnés, disant à chaque pas que nous étions des diables d’avoir fait une telle machine. » Leur aptitude pour la chasse, indispensable à la survie des Premières Nations, les surprend également : « Ils nous apportaient des vivres, pensant que nous étions à demi morts de faim, mais ils se trompaient fort, car nous avions plus pour eux qu’ils n’étaient capables d’en manger. » Enfin, les pouvoirs spirituels supérieurs que les deux Français prétendent détenir, à cause de leur contrôle exclusif des armes à feu, pratiquement inconnues dans ces régions, et les objets en fer à la solidité extraordinaire, dont ils savent les secrets de la fabrication, imposent un grand respect à ces Sauteux : « Nous leur dîmes que […] nous […] emmenâmes [nos marchandises] loin dans la baie, où nous les fîmes couler, enjoignant notre diable de ne pas les laisser se mouiller, ni rouiller, ni souffrir d’être enlevées […] et que nous reviendrions les reprendre de ses mains ; de cela ils furent étonnés, croyant que c’était vrai. » En réalité, Radisson et Des Groseilliers ont simplement enterré la moitié de leurs articles pour ne pas être trop encombrés et ne pas susciter trop d’envie. Ils prennent ainsi rapidement l’ascendant sur les Premières Nations de ces régions qui n’ont jamais vu d’hommes blancs et, apparemment, même sur les Sauteux. « Nous étions des Césars, personne pour nous contredire », écrit Radisson. Deux atouts joueront durablement en leur faveur, soit les articles de fer qu’ils distribuent en abondance, et les 15 fusils et pistolets dont ils se réservent l’usage. Les Premières Nations qui n’ont jamais eu de contact avec les Blancs associent spontanément la solidité du fer et la puissance des armes à feu à des pouvoirs magiques dont ces Français ne peuvent bénéficier que grâce à des relations spirituelles privilégiées.

Le point culminant du quatrième récit, qui témoigne des nombreuses difficultés rencontrées par des voyageurs européens s’aventurant aussi profondément dans le territoire des Premières Nations, parmi des peuples aux mœurs diverses à une époque de vives tensions, est sans aucun doute cette fête des morts du mois de mars 1660. Des Sauteux, des Outaouais, des Folles Avoines, des Cris, des Sioux de l’Est et une dizaine d’autres communautés y participent. Aux descriptions hautes en couleur de l’événement se greffe l’important discours que prononcent Radisson et Des Groseilliers. Ceux-ci y présentent pour la première fois l’alliance renouvelée que les Français entretiendront avec les Premières Nations des pays d’en haut jusqu’à la fin du Régime français. Cette entente – plus équilibrée que celle prônée auparavant par les missionnaires jésuites, dont l’objectif était de transformer en profondeur les cultures des Premières Nations – repose sur une vision réaliste du partenariat que des Français expérimentés comme Radisson et Des Groseilliers jugent possible d’instaurer à long terme entre la Nouvelle-France et ses alliés. Les deux explorateurs le font par pragmatisme, parce qu’ils perçoivent cette nouvelle attitude comme une nécessité, même s’ils ne sont pas mandatés pour le faire.

Après la harangue de bienvenue des Sioux, qui qualifient les Français de « dieux et […] maîtres de toutes choses », Radisson et Des Groseilliers procèdent à une éclatante démonstration de force. Ils déchargent toutes leurs armes à feu en l’air, puis jettent une grande quantité de poudre au feu. Le lendemain, ils se font les porte-parole de tous les Français en offrant cinq présents – essentiellement des articles de fer – qui transmettent chacun un message, selon les formes diplomatiques des Premières Nations. Ils affirment qu’ils sont venus dans ce pays pour aider les Premières Nations à mieux vivre et non pour les tuer. Ils reconnaissent les peuples sur place comme des frères et des enfants. Ils les complimentent pour leur bravoure et leur annoncent que les Français veulent établir une paix universelle dans la région. Au sujet des Cris, qui sont en guerre contre les Sioux, Des Groseilliers rappelle qu’il les a adoptés comme ses enfants pendant son précédent voyage. Radisson ira donc les chercher pour que les Sioux et les Cris concluent la paix (mais celle-ci ne sera que temporaire) ; le premier d’entre eux qui rompra cette paix sera réduit en poudre par le feu du ciel (les armes à feu) des Français. Si les nations n’acceptent pas de participer à la danse d’union prévue durant la fête des morts, elles ne reverront plus les Français dans leur pays. Les deux beaux-frères remercient ensuite les Sioux de les laisser circuler librement sur leur territoire. Enfin, par un présent, ils demandent aux femmes de les aimer et de leur donner à manger quand ils entreront dans leurs cabanes. En substance, les deux orateurs énoncent la position française qui sera officialisée par la grande paix de Montréal en 1701 [V. Louis-Hector de Callière] et qui s’appliquera jusqu’à la fin du Régime français. Se présentant comme les pères adoptifs des Premières Nations, les Français s’engagent à approvisionner leurs alliés en marchandises européennes, à promouvoir la paix entre eux, à arbitrer leurs éventuels conflits et à livrer bataille à leurs côtés, lorsque nécessaire.

Ce qui distingue l’approche de Radisson et Des Groseilliers pendant ce grand rassemblement est la manière forte qu’ils emploient pour asseoir leur pouvoir et communiquer leur message. En quelques occasions, les deux beaux-frères n’ont pas hésité à bousculer les traditions des Premières Nations pour s’imposer. Vers la fin de l’hiver de 1660, par exemple, au moment de leur rencontre avec des émissaires sioux qui les invitaient à la fête des morts, ils ont remplacé les plumes d’aigle du calumet de paix sacré de cette nation par des pointes de flèches en fer. Oh, sacrilège ! Les Sioux finiront par refuser l’alliance proposée par Radisson et Des Groseilliers peut-être en raison de cette substitution, loin d’être banale, car elle pouvait indisposer les esprits et causer de grands malheurs. Les deux Français lancent aussi de la poudre à canon dans le feu au lieu du tabac sacré, provoquant une explosion qui terrifie les Sioux. Ils refont le même coup à la fête des morts devant des centaines de membres des Premières Nations estomaqués par leurs pouvoirs. Chaque fois, ils spécifient que ceux-ci ne sont destinés qu’à protéger leurs alliés, avec lesquels ils veulent de surcroît les partager par l’entremise de la traite des fourrures. Cette manière forte témoigne de la volonté toujours présente des Français de transformer le monde des Premières Nations, mais de façon moins invasive qu’auparavant et en misant sur des avantages concrets aux yeux des alliés. Dans l’immédiat, elle assure aussi une certaine sécurité à Radisson et à Des Groseilliers dans un contexte très instable. Au bout du compte, cependant, elle ne permettra pas aux beaux-frères de dominer la situation.

Au terme de leur séjour de huit mois dans la région du lac Supérieur, il est en effet difficile pour Radisson et Des Groseilliers de convaincre leurs alliés de venir jusqu’à Montréal avec eux pour y porter leurs fourrures. Les Sioux sont les premiers à refuser de les suivre. De mauvais présages et des rumeurs sur la présence d’une armée iroquoise sur l’Outaouais [V. Adam Dollard* Des Ormeaux] poussent d’abord les Premières Nations qui adhèrent au projet à vouloir reporter leur voyage d’une année, délai que les deux Français jugent inacceptable et dangereux. C’est par la patience et d’habiles arguments que ces derniers réussissent finalement à rallier leurs partenaires à leur point de vue, à l’exception des Cris qui rebroussent chemin.

Le 19 août 1660, à la tête d’une soixantaine de canots remplis de fourrures, Radisson et Des Groseilliers atteignent Montréal. Cette cargaison salutaire sème la joie dans la colonie, sauf dans le cœur du gouverneur Voyer d’Argenson qui n’a pas autorisé leur départ. Radisson écrit : « [N]ous [son beau-frère et lui] faisions subsister le pays qui, sans nous, aurait été, je crois, bien des fois tout à fait défait et ruiné et, pour mieux dire, au fond, pas de castors, pas de bateau ; et que faire [alors] sans les commodités nécessaires ? » Voyer d’Argenson leur inflige des amendes et perçoit le plein impôt du quart sur leurs fourrures. Estimant qu’il est traité injustement, puisque Radisson et lui ont risqué leur vie pour la colonie, Des Groseilliers traverse en France pour plaider sa cause auprès du Conseil du roi, qui lui donne raison et le dédommage en partie durant l’hiver de 1660–1661. Pendant ce temps, Radisson reste en Nouvelle-France.

Nouvel objectif : atteindre la baie d’Hudson

La suite des pérégrinations de Radisson et Des Groseilliers s’explique par une rencontre secrète survenue avec des Cris au cours de l’hiver de 1659–1660, après la fête des morts, sur la rive nord du lac Supérieur. En tant que chasseurs, les Cris étaient mécontents de leur position périphérique dans le réseau de la traite des fourrures par rapport à celle des nations commerçantes, qui les approvisionnaient en marchandises françaises. Ils étaient conscients de fournir d’excellentes fourrures aux Hurons, aux Outaouais et aux Sauteux, et jugeaient qu’ils recevaient bien peu en échange. À cette occasion, les deux beaux-frères obtiennent de l’information sur les territoires de la baie James et de la baie d’Hudson fréquentés par les Cris en été. Ils apprennent surtout que des navires européens (les Anglais Henry Hudson*, sir Thomas Button*, Luke Fox* et Thomas James*, entre 1610 et 1632) ont pénétré dans cette mer du Nord, dont les Français de la colonie ont souvent entendu parler. Désormais, le but principal de Radisson et Des Groseilliers est d’arriver à la baie d’Hudson par la mer pour y commercer avec les Cris.

Au printemps de 1661, avant de quitter la France, Des Groseilliers s’associe avec un marchand de La Rochelle pour monter une expédition vers la baie d’Hudson l’année suivante, à partir de Percé, en Nouvelle-France. Pendant ce temps, les jésuites offrent à Radisson, sans doute à l’initiative de Paul Ragueneau, qui le connaît bien, de tenter d’atteindre la baie d’Hudson par l’intérieur des terres. L’intérêt des jésuites dans ce projet serait d’accroître et de contrôler le plus possible les revenus de la colonie, une des sources de financement de leurs activités. Mais Radisson choisit de demeurer avec Des Groseilliers. Au début de l’été de 1662, les deux beaux-frères se rendent à Percé avec une dizaine d’hommes. Un père jésuite se présente toutefois à eux au lieu du navire de La Rochelle prévu. Il leur annonce que leur expédition a été bloquée. Il leur reproche de nuire à la colonie, car leur projet a visiblement pour but d’échapper à la perception du droit du quart sur les fourrures de castor, qui auraient été livrées directement en France. Or, cet impôt finance l’administration de la Nouvelle-France. Radisson et Des Groseilliers se rebiffent et poursuivent leur route en Acadie, où aucun Acadien ne peut financer leur projet. Ils y trouvent cependant d’audacieux marchands bostonnais prêts à soutenir leur entreprise et ils les suivent en Nouvelle-Angleterre.

Arrivée à Londres

Le quatrième récit de Radisson se termine sur les deux vaines tentatives pour atteindre la baie d’Hudson à partir de Boston, en 1663 et en 1664, puis sur la rencontre, en 1664, des commissaires envoyés par le roi d’Angleterre pour enquêter sur le respect de son autorité en Amérique. Officieusement, cette commission a aussi pour mandat de s’emparer de la Nouvelle-Hollande (New York). Radisson et Des Groseilliers facilitent sans doute cette conquête en 1664 en informant les commissaires sur le peu de résistance que les Hollandais peuvent opposer à la force militaire britannique. De plus, le lendemain de la capitulation du fort Orange, Radisson assiste vraisemblablement le commissaire George Cartwright lors des négociations avec les Iroquois, maîtres de ce centre de la traite des fourrures avec les Hollandais. Cela expliquerait pourquoi le commissaire se fait un devoir d’amener Radisson et Des Groseilliers en Angleterre en leur promettant qu’ils pourront présenter leur projet de traite au roi Charles II. Les beaux-frères saisissent cette chance.

Radisson et Des Groseilliers arrivent à Londres en décembre 1665, au moment où une grave épidémie de peste désorganise le royaume. Ils rencontrent quand même de puissants collaborateurs du roi, leur exposent leur plan et reçoivent leur appui. Mais une guerre navale entre les Pays-Bas et l’Angleterre provoque l’annulation de l’expédition prévue à l’été de 1666 vers la baie d’Hudson. L’été suivant, la guerre prend des proportions encore plus dramatiques lorsqu’une flotte hollandaise atteint le port de Londres et y brûle des navires. Le voyage planifié avorte une fois de plus. Malgré tout, les influents aristocrates et commerçants qui adhèrent au projet des beaux-frères maintiennent leur soutien moral et financier.

Fondation de la Hudson’s Bay Company

Finalement, en juin 1668, Radisson et Des Groseilliers quittent le port de Londres dans deux petits navires : le premier dans l’Eaglet, le second dans le Nonsuch [V. Zachariah Gillam*]. Radisson évite de peu le naufrage et doit rebrousser chemin, mais Des Groseilliers atteint la baie James. Pendant l’hiver, ce dernier fait la traite avec les Cris, puis, en octobre 1669, le Nonsuch regagne Londres chargé de fourrures, preuve de la viabilité de la traite à la baie d’Hudson. Une charte royale accordant le monopole du commerce à la baie d’Hudson à la Governor and Company of Adventurers of England tradeing into Hudson’s Bay – la Hudson’s Bay Company – est émise en mai 1670.

Bilan de ses quatre premiers récits

Caractéristiques

Il est heureux que Radisson ait dû revenir à Londres en 1668, car c’est probablement pendant cet hiver-là qu’il a rédigé ses quatre premiers récits de voyage dans une langue anglaise qui, même si elle est imparfaite et parsemée de gallicismes, démontre sa bonne intégration à l’Angleterre, comme il l’a fait quand il a appris les langues des Agniers et des Onontagués et adopté les mœurs des Iroquois. Avant de présenter la suite de la carrière de Radisson en Europe, il convient de souligner les caractéristiques uniques de ses quatre premiers récits. Ces textes contiennent une quantité exceptionnelle d’information sur la vie quotidienne d’un homme issu d’un milieu populaire au e siècle, et qui fait le pont entre la culture des Français et celle des Premières Nations. Radisson y décrit comment il voyage, chasse, pêche, mange, guerroie, s’amuse, discute, échange et négocie avec ses partenaires. Il raconte avec transparence et spontanéité son expérience parmi eux, fait part de l’opinion somme toute favorable qu’il s’est forgée à leur sujet et aborde la dimension intime de ses émotions. Il révèle ainsi sa personnalité et l’impact de cultures radicalement différentes de la sienne sur sa personne. Ce faisant, il lève le voile sur ce que des centaines d’autres coureurs des bois et voyageurs de la traite des fourrures ont pu vivre dans un contexte semblable au e siècle. Il aide à comprendre les labeurs, les accomplissements, les adaptations, les joies et les peines de ces anonymes qui n’ont laissé aucune trace écrite et qui, pourtant, ont joué un rôle historique important en Nouvelle-France.

En effet, ces voyageurs et coureurs des bois servaient de catalyseur dans l’alliance qui, pour les Premières Nations, n’était pas un contrat, mais un processus à renouveler en permanence par le moyen des échanges, sur le mode du don et du contre-don. En s’unissant aux femmes, en fondant des familles, en s’investissant au quotidien auprès des Premières Nations qu’ils approvisionnaient en marchandises françaises, ces voyageurs et coureurs des bois donnaient une valeur concrète à l’entente et prouvaient l’engagement des Français. Le rôle de Radisson dépasse cependant celui de la plupart de ses semblables par l’ampleur de ses réalisations et le long témoignage qu’il a laissé.

Objectifs

En écrivant ces textes, Radisson poursuit deux objectifs : il veut maintenir la confiance des investisseurs pour monter une expédition vers la baie d’Hudson en 1669 et, en même temps, il souhaite améliorer son statut social. Parmi ses appuis se trouvent plusieurs membres de la Royal Society of London for Improving Natural Knowledge créée en 1660 (dont le secrétaire du prince Rupert, sir James Hayes, acteur clé de l’entreprise naissante). Radisson comprend que ceux-ci attachent une grande importance aux faits, vérifiables, et, plusieurs d’entre eux étant aussi des entrepreneurs, qu’ils désirent entre autres recueillir de l’information sur les nouveaux territoires à exploiter. Il truffe donc ses récits de renseignements géographiques et ethnographiques, et s’applique à rapporter précisément ce qu’il a vécu. En démontrant qu’il est un informateur fiable, comme l’est de facto tout membre de l’élite à cette époque en Angleterre, il espère favoriser son ascension sociale.

Contribution au développement de la Hudson’s Bay Company

Après son expédition maritime de 1668, puis celle de 1669 qu’il réussit à faire financer et qui se solde par un échec, Radisson retrouve Des Groseilliers à Londres en janvier 1670. Chacun à leur manière, les deux beaux-frères apporteront une contribution essentielle au développement de la Hudson’s Bay Company. Alors que Des Groseilliers travaille principalement à la baie d’Hudson, auprès des Cris, Radisson demeure surtout à Londres, où il sélectionne les marchandises de traite, organise les voyages et trie les fourrures pour la vente. Il se rend à deux reprises à la baie, à l’hiver de 1670–1671 et à l’hiver de 1672–1673. Plus tôt en 1672, il a épousé Mary Kirke, fille de l’un des frères Kirke*, John, actionnaire et membre très actif de la compagnie qui sera anobli quelques années plus tard. Ce mariage prouve la bonne intégration de Radisson à son nouveau milieu de vie.

Son cinquième récit

Réemploi par la France

En 1675, une rupture se produit. Lord Shaftesbury, l’un des hommes les plus puissants du royaume, a pris la direction de la Hudson’s Bay Company en 1673. Ce fervent nationaliste déteste les Français et encore plus les jésuites. Or, en 1674, le jésuite Charles Albanel* atteint la baie James par l’intérieur des terres pour convaincre Des Groseilliers de travailler de nouveau pour la France. Il est fait prisonnier par les Anglais, passe plusieurs mois aux côtés de Des Groseilliers et revient en Angleterre sur le même navire que lui en septembre 1675. Dès qu’ils débarquent ensemble à Londres, où se trouve Radisson, des soupçons de trahison pèsent sur les deux beaux-frères, que les offres françaises du père Albanel intéressaient peut-être (on ne le sait pas). Ceux-ci quittent l’Angleterre peu de temps après. Les raisons exactes de leur départ sont inconnues. Toutefois, le fait que lord Shaftesbury interdise strictement à ses employés de se livrer à la traite de fourrures pour leur propre compte, ce que font les beaux-frères, et ses conflits avec Hayes, principal supporteur des deux Français dans la compagnie, ont peut-être motivé cette décision déchirante, du moins pour Radisson, qui laisse femme et enfants derrière lui.

En France, où Radisson et Des Groseilliers arrivent à la fin de 1675, le puissant ministre du roi Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, ne veut pas les engager pour ne pas nuire aux relations de la France avec l’Angleterre. De plus, l’enjeu du commerce à la baie d’Hudson est loin d’être primordial pour la France, qui jouit d’un approvisionnement de fourrures de castor en augmentation constante depuis 1667. Colbert leur conseille de traverser en Nouvelle-France où se pratique la traite des pelleteries, ce qu’ils font en 1676. Des Groseilliers y demeure, mais Radisson n’y trouve pas son compte et retourne en France la même année pour tenter d’y faire carrière. Une période de flottement commence alors pour lui.

Radisson parfait d’abord son éducation dans l’espoir d’être nommé officier dans la marine française. Il investit ensuite vraisemblablement une somme de 2 000ll (200 £) dans une expédition soutenue par le roi Louis XIV et par le vice-amiral Jean II d’Estrées contre les possessions hollandaises dans les Antilles (1677–1678). Commandés par le duc d’Estrées, haut aristocrate sans expérience, plusieurs navires de la flotte font naufrage, dont celui sur lequel est embarqué Radisson, qui perd de l’argent dans cette aventure. Ce dernier tente par la suite de convaincre Colbert de financer une expédition à la baie d’Hudson pour fonder un poste de traite à l’embouchure du fleuve Nelson, loin au nord-ouest des postes anglais de la baie James. À tour de rôle, Radisson et Des Groseilliers ont vainement essayé de s’y établir lorsqu’ils travaillaient pour les Anglais, puisque, selon l’information obtenue des Premières Nations, c’est à cet endroit que le potentiel commercial est le plus élevé. Des rumeurs indiquent d’ailleurs que la Hudson’s Bay Company s’apprête à y faire une nouvelle tentative.

Financé par les autorités françaises, Radisson fait plusieurs va-et-vient entre la France et l’Angleterre en 1679 et en 1680 pour tenter de découvrir les véritables intentions des Anglais. Il cherche également à amener sa femme en France, ce que refuse farouchement son beau-père ; cette opposition, dont on ne connaît pas le motif exact, pose un gros problème à Radisson. Cette absence est perçue en France soit comme le signe de son désir de retourner en Angleterre, soit comme celui de sa conversion au protestantisme et du refus de sa femme d’habiter un pays catholique. En 1681, Colbert lui demande d’aller se mettre au service de l’homme d’affaires Charles Aubert de La Chesnaye, autour duquel des marchands de la Nouvelle-France se groupent pour concurrencer la Hudson’s Bay Company dans son propre territoire. Connue sous le nom de la Compagnie du Nord en 1682, l’organisation est déjà active sur les rivières se jetant dans la baie James et nuit au commerce de la Hudson’s Bay Company, qui s’estime propriétaire de tout le bassin hydrographique de la baie d’Hudson en vertu de sa charte royale. Cette situation crée des tensions entre la Nouvelle-France, la France et l’Angleterre.

Radisson arrive à Québec à la fin du mois de septembre 1681. Le gouverneur Frontenac Buade*] refuse d’autoriser son voyage vers le fleuve Nelson, car ce projet entre en concurrence avec ses propres affaires. Il pressent de plus les problèmes que l’expédition pourrait poser dans les relations entre la France et l’Angleterre. Qu’à cela ne tienne, La Chesnaye joue de ruse et envoie Radisson passer l’hiver en Acadie. Puis, au début de l’été de 1682, il met à sa disposition une petite barque tout équipée à Percé, où une seconde, commandée par Des Groseilliers, le rejoint. Les deux beaux-frères atteignent l’embouchure de la rivière Hayes, tout juste voisine de celle du fleuve Nelson, à bord de ces frêles embarcations. Ils arrivent en même temps qu’une expédition de Boston dirigée par Benjamin Gillam et qu’une autre de la Hudson’s Bay Company, dont font partie le gouverneur du futur poste de traite de l’endroit, John Bridgar*, et le capitaine Zachariah Gillam. Seule la Hudson’s Bay Company a le droit d’y faire la traite en vertu de sa charte. Mais Radisson et Des Groseilliers, qui rêvent d’y établir un poste depuis plus de 15 ans, ne l’entendent pas ainsi.

Les événements qui se déroulent de l’automne de 1682 à l’été de 1683 sont surtout connus grâce au cinquième récit de Radisson, rédigé en français et riche en détails. Le style, très différent de celui de ses autres écrits, est plus maîtrisé. Il témoigne des efforts que Radisson a faits pour s’élever dans la société et des responsabilités qui sont maintenant les siennes :

[N]ous découvrismes le 16e, de grand matin une tente sur une isle […] je me postay avec mes hommes, comme dans une espece d’enbusquade pour tascher de surprendre quelqu’un […] et le faire prisonnier afin de sçavoir quelles gens ils pouvoient estre […] je reconnus que c’estoient des anglois, et m’estant avancé vers leur poste […ils] ne furent pas long tems à nous decouvrir, […] ils se mirent à crier vers nous […] en prononcens quelques mots en langue sauvage qu’ils lisoient dans un livre […] je leur parlay en langue du païs, et en françois, sans qu’ils m’entendissent. Mais enfin leur ayant demandé en anglois qui ils estoient […], ils me répondirent qu’ils estoient anglois [de Boston], venus la pour la traite du castor.

À partir de ce moment, Radisson multiplie les déplacements entre son fort, celui des Bostonnais et celui des Anglais, ainsi que les ruses pour neutraliser ces opposants. Il prétend par exemple posséder des forces supérieures à celles sur lesquelles il peut réellement compter. Avant que le groupe de la Hudson’s Bay Company découvre celui de la Nouvelle-Angleterre, il organise une rencontre secrète entre Zachariah Gillam et son fils Benjamin, dans le but d’amadouer ce dernier. Il attend le moment propice pour s’emparer du fort des Bostonnais avec facilité. Il capture le commandant Bridgar et table sur la difficulté qu’ont les Anglais de s’approvisionner après la perte d’un de leurs navires. Au milieu de l’hiver 1682–1683, sans avoir recouru à la violence, il est maître de la traite.

Quelques témoignages d’autres acteurs en présence et des mémoires échangés entre la France et l’Angleterre confirment les principaux faits rapportés par Radisson. Il est toutefois difficile de savoir comment les choses se sont passées exactement, parce que toutes ces personnes tentent de se disculper, chacune à leur manière : les Bostonnais n’ont pas le droit de commercer à cet endroit, les Anglais essuient un cuisant échec puisque la traite au fleuve Nelson est sous l’emprise des Français, et Radisson se défend d’avoir usurpé le droit des Anglais. On peut conclure objectivement de ces événements que, pour Radisson et la vingtaine de Français qui l’accompagnent, la grande expérience de l’hiver et des relations avec des Premières Nations constituent, dans les circonstances, un atout quasi imparable. Ces hommes maîtrisent certaines de leurs langues et connaissent leurs mœurs. Ils sont capables de se déplacer sur la neige et de chasser à leur guise. Ils sont plus autonomes, mieux informés et plus à même de rallier les Cris. Radisson se comporte ici en fin stratège. À la fin de l’hiver, les Français ont donc indéniablement pris le dessus sur leurs adversaires grâce à ces avantages.

À l’été de 1683 cependant, un grave problème se pose : trois des quatre bateaux sont perdus ou endommagés par la soudaine crue des eaux. Radisson renvoie les employés de la Hudson’s Bay Company vers la baie James dans l’une des barques françaises rafistolées. Radisson, quelques Français, les Bostonnais et Bridgar se dirigent vers Percé à bord du navire bostonnais, pendant qu’une poignée de Français demeurent sur place pour contrôler le poste du fleuve Nelson et poursuivre la traite, sous le commandement du fils de Des Groseilliers, Jean-Baptiste.

Les fourrures de cette expédition doivent transiter par Percé pour échapper à l’impôt du quart. Mais, la mèche ayant été éventée, la cargaison est saisie en octobre 1683 et le navire est dirigé à Québec par des émissaires du nouveau gouverneur de la colonie, Joseph-Antoine Le Febvre* de La Barre. Celui-ci renvoie immédiatement les prisonniers bostonnais chez eux et obtient des lettres de change émises aux noms des personnes qui ont financé le projet, dont lui-même fait partie. Seul le salaire de Radisson et Des Groseilliers est retenu – l’équivalent du fameux impôt du quart –, en attendant que le roi Louis XIV décide s’il sera perçu. Les deux beaux-frères s’estiment une fois de plus victimes d’une injustice et passent en France pour plaider leur cause.

À l’arrivée de Radisson et Des Groseilliers à La Rochelle, en décembre, Colbert est mort. Personne ne peut donc confirmer qu’ils ont agi selon ses ordres. Le territoire traditionnel des Cris, dont la Hudson’s Bay Company revendique la propriété en vertu de sa charte, a le statut de colonie anglaise ; c’est pourquoi l’entreprise bénéficie de l’appui total du roi Charles II, qui exige la restitution du contrôle de la traite sur le fleuve Nelson dès qu’il est mis au courant des événements. En avril 1684, Louis XIV acquiesce à cette demande pour plaire au duc d’York, à la fois héritier du trône d’Angleterre et gouverneur de la Hudson’s Bay Company. Il cède le Port Nelson aux Anglais, puis décrète que l’impôt du quart doit être perçu sur les fourrures de la baie d’Hudson. Radisson et Des Groseilliers se retrouvent donc sans rémunération. Ils ont risqué leur vie pour rien.

Réengagement par la Hudson’s Bay Company

Cette situation déjà complexe connaît un autre revirement : la Hudson’s Bay Company réengage Radisson ! En effet, ses alliés et ses partenaires initiaux (tel le directeur général James Hayes), qui ont repris les commandes de l’entreprise devenue déficitaire à la fin des années 1670, pensent maintenant que Radisson peut les aider à redresser la situation. Au printemps de 1684, ils envoient en France un émissaire secret, Gédéon Godet, pour proposer une offre alléchante à Radisson : des actions de la compagnie (synonyme d’ascension sociale), un bon salaire, une prime de retour, l’abandon de toute récrimination à son égard et, étant donné son veuvage, une nouvelle épouse en la personne de Margarett Charlote, fille de Gédéon Godet. En échange, Radisson doit immédiatement revenir à la baie d’Hudson, reprendre possession du Port Nelson pour le compte des Anglais, convaincre les Français restés sur place de changer d’allégeance et apporter à Londres toutes les fourrures qui s’y trouvent avant l’hiver. Il accepte de relever le défi. Des Groseilliers refuse de prendre le risque de revenir au service de la Hudson’s Bay Company, malgré les encouragements de Radisson. Le 10 mai 1684, Radisson rencontre à Londres des membres du comité de direction de l’entreprise, notamment Hayes et William Yonge, en qui il a confiance. Les deux partis s’entendent verbalement, en gens d’honneur, et Radisson file vers la baie une semaine plus tard, à bord du Happy Return [V. John Outlaw*].

Aussitôt arrivé, Radisson rejoint les Français demeurés sur place et les informe qu’il travaille de nouveau pour les Anglais. Il les avise également qu’ils pourront désormais servir la Hudson’s Bay Company à de bonnes conditions. Ces Français comprennent qu’ils n’ont pas le choix. Radisson trouve aussi des arguments crédibles à présenter aux Premières Nations, comme la supériorité des marchandises, des bateaux et des marins anglais. Il fait charger les pelleteries en toute hâte dans le navire et regagne Londres avant l’hiver. Il est si fier de son accomplissement qu’il s’empresse d’annoncer la nouvelle au roi Charles II et au duc d’York en personne, avant même de prévenir le comité de direction de la Hudson’s Bay Company qui, lui, a pris ses distances du duc d’York, futur roi converti au catholicisme, situation intolérable dans ce royaume protestant. Ce geste braque encore plus les adversaires de Radisson contre lui. Ce dernier est néanmoins nommé directeur de la traite au fleuve Nelson, qu’il établit sur une base solide de 1685 jusqu’à l’automne de 1687, moment où ses ennemis, principalement le nouveau gouverneur du Port Nelson, Thomas Phipps*, et le gouverneur du fort York (York Factory, Manitoba), désigné comme son éventuel successeur, George Geyer*, obtiennent son retrait définitif. Ceux-ci veulent les pleins pouvoirs et partent en guerre contre Radisson, qui a bénéficié, en 1686, de la faveur du comité de direction pour diriger entièrement la traite. Un cousin de Phipps, membre du comité de direction, appuie les plaintes sévères qu’ils déposent contre Radisson.

Les faits d’armes de Radisson n’en sont pas pour autant terminés. Le duc d’York, qui a accédé au trône d’Angleterre en 1685 sous le nom de Jacques II, est victime de la seconde révolution d’Angleterre et chassé du pays en 1688. Un roi protestant des Pays-Bas, Guillaume III d’Orange-Nassau, et une reine protestante anglaise, Marie II, le remplacent l’année suivante. Le vaste mouvement qui a commencé dix ans plus tôt pour empêcher un roi catholique et absolutiste de régner sur l’Angleterre a certainement nui à la carrière de Radisson, partisan avoué du duc d’York. Le soutien politique et militaire accordé par la France à Jacques II, qui tente, en vain, de retrouver son trône à partir de l’Irlande en 1689–1690, ne l’aide pas non plus. Sans compter qu’une expédition française en provenance de Montréal, dirigée par le chevalier de Troyes* et dont Pierre Le Moyne d’Iberville et d’Ardillières fait partie, a capturé tous les postes de la Hudson’s Bay Company à la baie James en 1686. En outre, des conflits personnels, sans doute alimentés par des allégeances opposées, enveniment ses relations avec certains membres influents de la compagnie, notamment le gouverneur adjoint et directeur général sir Edward Dering.

Son sixième récit de voyage : défense de ses intérêts

À partir de 1692, Radisson va lutter avec persévérance et poursuivre la Hudson’s Bay Company à la Cour de la chancellerie pour toucher les émoluments auxquels il a droit et qu’on refuse de lui verser. Il réclame aussi avec persistance une part des fourrures qu’il a apportées de Port Nelson en 1684, comme convenu avant son départ. C’est d’ailleurs sans doute pour mieux défendre ses intérêts qu’il a rédigé, en 1685, son sixième et ultime récit de voyage, en français comme le cinquième, sur son expédition de 1684.

Pendant ces années difficiles (1692 à 1697), Radisson profite constamment du soutien de deux membres du comité de direction de la Hudson’s Bay Company, soit Richard Cradock et Yonge, avec lequel il a négocié son retour en Angleterre, ainsi que de celui du gouverneur John Churchill, successeur du duc d’York qui, à la demande de ce dernier, a accepté de prendre Radisson sous son aile. Après une première offre de la Hudson’s Bay Company en 1694, qu’il juge insuffisante, Radisson revient en cour. En 1697, il obtient des compensations qu’il juge satisfaisantes, mais non la part des fourrures de 1684, promise verbalement seulement. En échange, Radisson consent à appuyer la position de l’entreprise dans le litige qui perdure entre la France et l’Angleterre au sujet de la baie d’Hudson, après les conquêtes françaises par Iberville et les reconquêtes anglaises. Il confirme que la compagnie a été la première à se rendre au fleuve Nelson dans l’intention d’y établir un poste de traite, et que cela lui confère un droit de possession légitime sur ce territoire. Ce dossier ne sera clos que par les traités d’Utrecht, en 1713, à l’avantage de l’Angleterre.

Bilan

Dans les dernières années de son existence, Radisson habite un beau quartier de Londres et profite du service de domestiques, conformément à son statut social de gentleman. Mais ce train de vie semble trop élevé pour les revenus dont il dispose, car, à sa mort en 1710, il ne laisse aucun héritage et son acte de décès le qualifie de « gentleman ruiné ».

Encore au début du xxie siècle, les manœuvres stratégiques et les changements d’allégeance de Radisson sont parfois jugés sévèrement. Bien que Radisson demeure un personnage controversé, si on situe ses actions dans le contexte du e siècle et des territoires éloignés où il s’est principalement distingué, il fait somme toute bonne figure. Les empires coloniaux de France et d’Angleterre en expansion avaient besoin de ce type d’hommes coriaces et résolus, généralement rétifs au contrôle des autorités. Radisson a souvent mis ses intérêts au premier plan, comme beaucoup d’aventuriers, de commerçants, d’aristocrates et d’administrateurs occupant une position importante. Sur le plan de la loyauté à ses patrons, c’est-à-dire aux gens haut placés qui assurent protection et revenus à leur clientèle, selon les conditions et les façons de faire de l’époque, Radisson n’est pas vraiment le traître de nature que certains ont décrié. Il n’est pas sans faille à ce chapitre, mais, dans la seule Hudson’s Bay Company, des employés anglais ont aussi travaillé pour la France ou contre les intérêts de l’entreprise, tels les capitaines Benjamin Gillam, John Outlaw et John Abraham*, ainsi que le secrétaire Onesiphorus Albin. Il faut surtout souligner sa très longue collaboration avec Des Groseilliers, qu’il a suivi contre vents et marées pendant 16 années consécutives. Il faut également rappeler sa fidélité au duc d’York, même dans les années de controverse qui ont précédé sa destitution. Radisson est un personnage complexe, opportuniste, ambitieux, habile et polyvalent, certainement difficile à cerner, qui n’a pas fini d’étonner et de susciter l’intérêt.

En somme, Pierre-Esprit Radisson était doté d’une capacité d’adaptation exceptionnelle. Il a développé des qualités et adopté des comportements appréciés dans des contextes très différents, en France, en Iroquoisie, en Angleterre, chez les Sauteux, en Nouvelle-Angleterre, au milieu des Cris et, bien sûr, en Nouvelle-France, où il a joué un rôle important pendant une période critique de son histoire. Il a su mettre cette riche expérience à profit en devenant un intermédiaire culturel influent de la traite des fourrures, tant sur le terrain, en Amérique, qu’auprès des entrepreneurs et des aristocrates européens, créateurs de compagnies et planificateurs d’empires. Il a parcouru des distances considérables, navigué dans les mers du Sud et dans les eaux glacées du détroit et de la baie d’Hudson, franchi d’innombrables rapides en canot d’écorce, exploré en pionnier l’ouest du lac Supérieur et traversé 23 fois l’océan Atlantique. Bon organisateur et bon meneur d’hommes, il a accompli tous les mandats qu’on lui a confiés. En Angleterre, qui est tout compte fait sa terre de prédilection, il a bénéficié pendant plusieurs années de solides appuis et connu beaucoup de succès, notamment en tant que cofondateur de la Hudson’s Bay Company. Même dans les années les plus difficiles, quelques personnes l’ont toujours supporté. En France, son parcours a été plus laborieux ; engagé à l’occasion par des dirigeants qui hésitaient à lui faire confiance et à soutenir ses projets, il n’aura finalement été qu’un pion sur l’échiquier de l’empire en construction. Radisson avait un don indéniable pour l’apprentissage des langues ; il en maîtrisait ou en baragouinait plusieurs. Bien qu’on ne puisse parler d’un véritable talent littéraire, il était bon conteur et ses écrits ont une grande valeur pour l’abondance, la précision et la sensibilité des renseignements qu’ils contiennent, dont plusieurs sont exclusifs. Sa place dans l’histoire repose d’ailleurs en grande partie sur les six précieux récits de voyage qu’il a laissés en héritage.

Des recherches exhaustives n’ont pas permis la découverte d’actes qui auraient pu fournir de l’information de première main sur la naissance de Pierre-Esprit Radisson, ni sur ses premier et troisième mariages.

La Royal Coll. Trust, en Angleterre, conserve une copie du manuscrit des deux derniers récits de voyage de Radisson : Relations des voyages du sieur Pierre Esprit Radisson, escuyer, au nord de l’Amerique es années 1682, 1683, et 1684 (Londres, 1685). Ce document est le plus fidèle à la volonté de Radisson, car il provient d’une copie signée de sa main, remise au roi Jacques II, et rend compte de ses dernières corrections.

Radisson a écrit ses quatre premiers récits en anglais. Berthe Fouchier-Axelsen les a traduits en français à partir de la première édition du manuscrit original, établie par G. D. Scull : Voyages of Peter Esprit Radisson : being an account of his travels and experiences among the North American Indians, from 1652 to 1684 […] (Boston, 1885 ; réimpr., New York, 1943). Elle les a publiés, avec la version originale française des deux autres récits, sous le titre les Aventures extraordinaires d’un coureur des bois : récits de voyages au pays des Indiens d’Amérique ([Québec], 1999). La version française des deux derniers récits (telle que conservée à la Royal Coll. Trust), leur traduction en anglais et la version originale anglaise des quatre premiers figurent dans l’édition critique de Germaine Warkentin : Pierre-Esprit Radisson : the collected writings (2 vol., Toronto, 2012–2014). Cette édition des quatre premiers récits repose sur une nouvelle consultation des manuscrits originaux. Dans la version française de la biographie, les citations des quatre premiers récits proviennent de l’ouvrage de Fouchier-Axelsen, tandis que celles des deux autres proviennent de celui de Warkentin. Dans sa version anglaise, les extraits sont exclusivement tirés de l’édition critique.

Notre thèse de doctorat, « les Quatre Couleurs de Radisson : explorer aujourd’hui le e siècle », déposée à l’université Laval en 1998, constitue la base de la biographie que nous avons publiée à Sillery (Québec) en 2001 sous le titre Pierre-Esprit Radisson : aventurier et commerçant. Les lecteurs y trouveront la liste complète des sources et des études sur lesquelles reposent nos recherches.

Bibliothèque et Arch. Canada (Ottawa), R11577-4-2.— Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Québec, ZF1-S3, SB, vol. 7 ; ZF1-S20, SSF3 ; ZF1-S24, SG3 ; Centre d’arch. de la Mauricie et du Centre-du-Québec (Trois-Rivières, Québec), CN401-S132.— Findmypast, « Westminster baptisms » ; « Westminster burials » ; « Westminster marriages » : www.findmypast.co.uk/articles/world-records/search-all-uk-records/special-collections/the-westminster-collection (consulté le 17 juill. 2019).— National Arch. (Londres), PROB 11/516/339.— Gilles Havard, l’Amérique fantôme : les aventuriers francophones du Nouveau Monde ([Montréal], 2019) ; Empire et métissages : Indiens et Français dans le pays d’en haut, 1660–1715 (Sillery et Paris, 2003).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Martin Fournier, « RADISSON, PIERRE-ESPRIT », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 30 mars 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/radisson_pierre_esprit_2F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/radisson_pierre_esprit_2F.html |

| Auteur de l'article: | Martin Fournier |

| Titre de l'article: | RADISSON, PIERRE-ESPRIT |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1969 |

| Année de la révision: | 2020 |

| Date de consultation: | 30 mars 2025 |