Dans le cadre de l’accord de financement entre le Dictionnaire biographique du Canada et le Musée canadien de l’histoire, nous vous invitons à participer à un court sondage.

Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

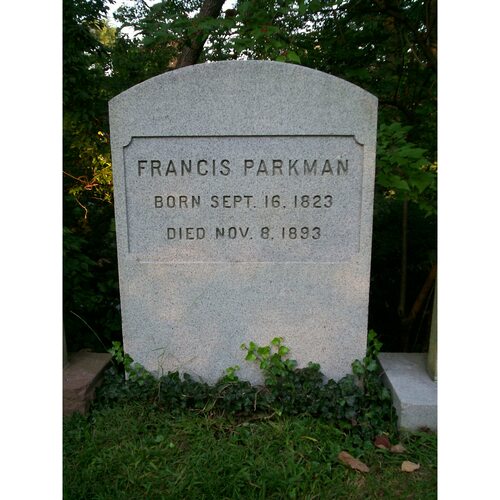

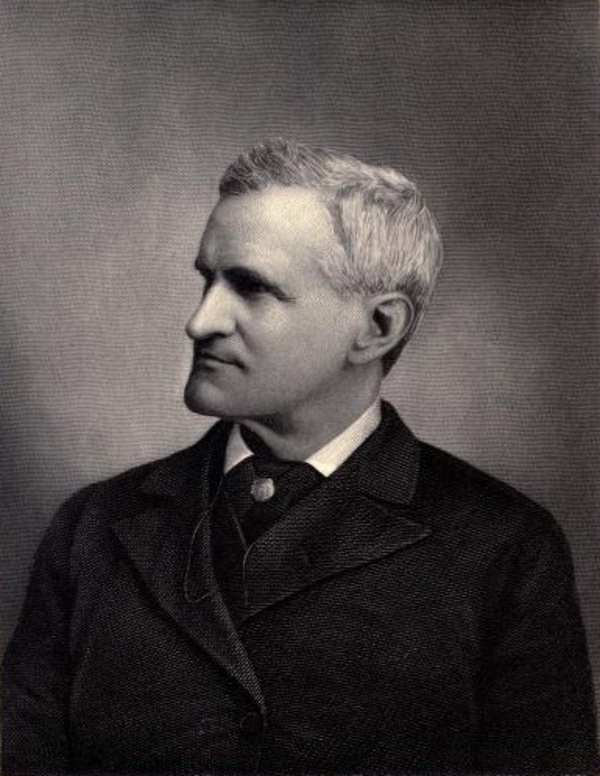

PARKMAN, FRANCIS, historien, né le 16 septembre 1823 à Boston, fils de Francis Parkman et de Caroline Hall ; le 13 mai 1850, il épousa Catherine Scollay Bigelow, et ils eurent un fils et deux filles ; décédé le 8 novembre 1893 dans sa ville natale.

Francis Parkman était le descendant d’Elias Parkman, qui s’était établi au Massachusetts au xviie siècle, et la famille de sa mère était apparentée aux Cotton, notamment au théologien puritain Cotton Mather. Son grand-père, Samuel Parkman, était un riche marchand et propriétaire de navires, et son père, un ministre unitarien reconnu. En 1840, après avoir fréquenté des écoles de Medford et de Boston, Francis entra à la Harvard University, qui comptait alors moins de 500 étudiants. Deux ans plus tard survint la première attaque du mal qui allait l’affliger toute sa vie. Surestimant ses capacités, il avait fait, au cours de ses vacances d’été, des excursions en canot et de longues marches dans les montagnes et les forêts de la Nouvelle-Angleterre, qui le laissèrent sans forces ni énergie. Depuis, des médecins spécialistes ont posé divers diagnostics sur son problème de santé : hypocondrie, névrose, grave fatigue des yeux, astigmatisme.

Pendant ses années de formation, Parkman ne cessa jamais de se passionner pour les forêts. Ce goût l’amena, dès avant la fin de ses études, à prendre la décision de consacrer son existence au récit des combats que s’y étaient livrés la France et l’Angleterre pour la domination de l’Amérique du Nord. Le premier professeur d’histoire de Harvard, Jared Sparks, exerça une influence sur lui, mais la lecture des romans de sir Walter Scott et de James Fenimore Cooper, comme celle des vers de lord Byron, le marqua aussi fortement. Néanmoins, il entra à la faculté de droit de Harvard en 1844, sur l’insistance de son père, mais bien qu’il obtint un diplôme deux ans plus tard il n’exerça jamais.

En 1845–1846, Parkman se rendit à Michilimackinac (Mackinac Island, Michigan), où il amassa de la documentation en vue d’un ouvrage sur la guerre de Pondiac*. En 1846, il visita aussi la vallée de l’Ohio et les anciens établissements français du Mississippi. La même année, dans l’espoir de recouvrer la santé, il fit un voyage épique dans les Prairies, jusqu’aux contreforts des Rocheuses, à l’époque où des milliers d’Américains envahissaient l’Ouest pour se bâtir une vie meilleure en Oregon ou en Californie.

Parkman passa environ trois semaines chez les Sioux oglalas, qui étaient encore redoutables, mais il fut davantage impressionné à la vue des survivants de tribus autrefois fières regroupés autour des postes de traite et avilis par une exploitation impitoyable, la maladie et l’alcool. Ce spectacle renforça sa conviction de la supériorité raciale des Anglo-Américains. Dans tous ses écrits, il allait dépeindre les Indiens comme des sauvages irréductibles, imperméables à la civilisation, donc condamnés à disparaître pour faire place à ceux qui étaient mieux à même d’exploiter les richesses du continent. Il notera d’ailleurs plus tard dans History of the conspiracy of Pontiac [...] : « Il refuse d’apprendre les arts de la civilisation, et lui et sa forêt doivent périr ensemble. » Parkman était un homme de son temps ; la plupart des Américains partageaient son point de vue. Son pays était en pleine évolution, sa « destinée manifeste » s’accomplissait sous ses yeux. De toute évidence, rien ne pourrait ni ne devait l’arrêter, sûrement pas ces sauvages, pas plus qu’un siècle plus tôt la providence n’avait permis que les Français résistent à la détermination des Anglo-Américains.

Malheureusement, ce voyage fut trop dur pour Parkman. Il souffrit presque constamment de dysenterie. À son retour à Boston, en octobre 1846, il fit une dépression nerveuse. Pourtant, on doit se demander si sa santé était aussi précaire qu’il le prétendait. Dès cet automne-là, il put terminer la dictée de son ouvrage The California and Oregon trail [...], qui parut en 1849 et racontait son voyage dans l’Ouest. Au printemps de 1848, au plus fort de sa dépression, il avait commencé à travailler à Pontiac. Il était alors incapable de supporter la lumière du soleil et devait demeurer dans une pièce sombre jusqu’à la nuit tombée. Il se plaignait que la tête lui tournait sans arrêt et qu’elle semblait prise dans un étau chaque fois qu’il essayait de lire, de converser ou de se concentrer. La plupart des documents qu’il avait fait transcrire étaient en français, et il devait se les faire lire, parfois par des femmes qui ne maîtrisaient pas cette langue. Ces sessions de lecture ne duraient pas plus d’une demi-heure. Ensuite, il prenait des notes, les yeux fermés, à raison de trois ou quatre mots par ligne, sur une feuille recouverte d’un cadre de bois traversé de fils de fer qui guidaient son crayon. Ces notes étaient déchiffrées et on les lui relisait, puis il dictait son récit. Il affirmait ne composer qu’environ six lignes par jour et devoir interrompre son travail pendant des jours ou des semaines quand il ne pouvait poser son crayon sur le papier. Malgré tout, son livre parut en 1851.

Pendant cette période, la santé de Parkman pouvait difficilement être aussi mauvaise qu’il le disait car, au printemps de 1850, il épousa Catherine Scollay Bigelow. Cependant, trois ans plus tard, l’état de Parkman suscita de vives inquiétudes. Il mit l’histoire de côté pour écrire un roman, Vassall Morton. Cette œuvre, jugée mineure, parut en 1856. L’année suivante, il perdit son fils de trois ans ; en 1858, sa femme mourut en couches. Ces événements le bouleversèrent tellement que sa famille craignit pour sa raison.

Même s’il l’avait écrit avant, Parkman considéra plus tard Pontiac comme la suite de sa série intitulée France and England in North America. Quatorze ans s’écoulèrent entre la publication de Pontiac et celle du volume suivant, Pioneers of France in the New World, en 1865. Ensuite, il publia à un rythme accéléré, car il travaillait sur trois volumes à la fois : il préparait le premier jet de l’un, rédigeait l’autre et polissait le troisième, même si la maladie, « l’ennemi », disait-il, le reprenait périodiquement. Sa vision s’améliora, mais il ne pouvait lire plus de cinq minutes d’affilée : il lisait une minute et se reposait une minute, ou du moins le prétend-on. Quelques-uns des volumes de la série, particulièrement The Jesuits in North America in the seventeenth century, qui parut en 1867, et les deux volumes de l’œuvre improprement intitulée A half-century of conflict, publiés en 1892, furent composés en bonne partie avec des ciseaux et de la colle, et n’étaient guère qu’un assemblage de longs extraits de documents. Pendant ces années, il consulta des médecins de Boston, de New York et de Paris ; il en retira divers pronostics et degrés de soulagement et, à compter de 1862, il put mener une vie normale. Le dernier volume de son cycle épique, A half-century of conflict, parut avant sa mort.

Parkman avait la chance de retirer un important revenu de la succession de son grand-père. Il pouvait donc vivre confortablement, soit dans sa maison de Beacon Hill, soit dans sa résidence d’été de Jamaica Pond, avec des domestiques et sa famille pour veiller loyalement à ses besoins. Il consacrait son temps libre à la culture des roses et il publia The book of roses en 1866. Cinq ans plus tard, il accepta la sinécure de professeur d’horticulture au Bussey Institute de Harvard, mais il démissionna dans le courant de l’année.

Étant donné la fortune dont il disposait, Parkman pouvait aisément se permettre de faire transcrire, pour son usage personnel, des milliers de documents qui provenaient des archives de Paris et de Québec ou de collections particulières. On peut se demander combien il en étudia. Assurément, il était très sélectif dans l’utilisation qu’il en faisait. De plus, il est douteux que sa maîtrise du français ait été suffisante pour lui permettre de saisir toute la teneur et les moindres nuances de ces sources de première main. Sa correspondance, en anglais, avec l’abbé Henri-Raymond Casgrain*, historien de Québec qui devint un de ses amis intimes, et avec l’archiviste parisien Pierre Margry, révèle sa faiblesse linguistique. Il lui arrivait de mal interpréter des mots ou des expressions, délibérément, on peut le soupçonner, ce qui l’amenait à donner une version erronée des événements.

Parkman aborda son étude des empires français et britannique d’Amérique du Nord avec certaines idées préconçues et des présupposés qui donnaient de la cohérence à ses écrits, mais l’amenaient à faire de la société et des événements de l’époque coloniale une description qui a peu de rapport avec les faits. Le plus proche équivalent de son œuvre est peut-être celle de son contemporain George Alfred Henty, auteur britannique de romans historiques destinés à la jeunesse et empreints de chauvinisme. Les Britanniques ont abandonné Henty depuis longtemps, mais les Américains et beaucoup d’Anglo-Canadiens s’accrochent à la version que Parkman a donnée de leur histoire. Il jugeait le passé selon les valeurs d’un Bostonien de vieille souche du milieu du xixe siècle – ce qu’il était, bien sûr. Il croyait ardemment en la notion de progrès et en la destinée manifeste des États-Unis ; pour lui, la conquête de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne était inévitable parce qu’elle avait été essentielle à l’indépendance des États-Unis. Il commettait donc l’erreur suprême pour l’historien, qui est de dire : puisque cela s’est produit, il fallait que cela se produise.

Parkman donnait une interprétation manichéenne des guerres coloniales entre la Grande-Bretagne et la France. Elles avaient opposé les puissances de la lumière à celles des ténèbres, la nation américaine naissante, incarnation du progrès et de la liberté des protestants anglo-saxons, à la Nouvelle-France, symbole de l’absolutisme catholique. Comme il l’écrivait dans Montcalm and Wolfe, paru en 1884 : « C’était, aussi, le combat du passé contre l’avenir [...] de l’absolutisme stérile contre une liberté rude, incohérente, chaotique, mais pleine d’une vitalité prometteuse. » Ainsi les habitants de la Nouvelle-Angleterre possédaient une « vigueur peu commune, de même que les robustes vertus d’une race virile ». Les Canadiens, de leur côté, se conduisaient comme des serfs soumis à leurs seigneurs ; certes, c’étaient des soldats et des explorateurs courageux, mais ils étaient condamnés à s’effacer devant les disciples du progrès. Ce concept de base donnait à ses ouvrages l’intensité dramatique d’une tragédie grecque.

Pourtant, Parkman ne croyait pas en la démocratie et il le clamait bien haut. Il considérait l’octroi du droit de vote aux classes inférieures, noires ou blanches, comme « le pire ennemi du gouvernement libéral ». En outre, il s’opposait avec acharnement au suffrage féminin, au mouvement de tempérance, et le mouvement antiesclavagiste n’éveillait en lui aucune sympathie. C’était un ardent défenseur de ce qu’on allait appeler le darwinisme social : rien ne réussit mieux que la réussite, et elle justifie en soi les moyens utilisés pour l’atteindre.

Parkman fait partie des historiens qui souscrivent à la théorie selon laquelle l’histoire est faite par les hommes illustres ; cinq de ses huit ouvrages d’histoire portent en effet sur des grands hommes de l’époque coloniale. Le premier parlait de Pondiac ; le second, The discovery of the great west, paru en 1869, de René-Robert Cavelier* de La Salle. Si celui-ci semblait grand, c’est parce que Parkman donnait une interprétation absurde d’une bonne partie des faits et laissait de côté les éléments qui ne lui convenaient pas. En 1962, l’historien américain William Robert Taylor a noté, dans un brillant article, « la propension de Parkman, dans son portrait de La Salle, à fouler aux pieds ses propres preuves ». Il choisissait ses personnages principaux parmi les hommes auxquels il pouvait s’identifier, exception faite, bien sûr, de Pondiac. En La Salle, il voyait son semblable : un homme mentalement torturé qui, malgré les coups de l’adversité, persistait dans sa quête. Le portrait n’était pas celui de La Salle, mais un autoportrait. Frontenac [Buade*], vieux courtisan grandiloquent et gouverneur de la Nouvelle-France, frappait son imagination par son arrogance, car lui-même était le plus arrogant des hommes. Et puis Frontenac était digne d’admiration parce qu’il avait eu des démêlés avec les jésuites, dont Parkman pouvait reconnaître le courage, mais qu’il abhorrait à cause de ce qu’ils représentaient. Le fait d’avoir négligé de plus grands hommes que ceux qu’il choisit est aussi révélateur : par exemple Charles Le Moyne* de Longueuil et de Châteauguay et deux de ses fils, Pierre Le Moyne* d’Iberville et d’Ardillières et Jean-Baptiste Le Moyne* de Bienville, qui furent, entre autres choses, les fondateurs de la Louisiane. Mais ils n’étayaient pas sa thèse : la supériorité des objectifs et valeurs des protestants anglo-américains, alors il n’en tenait aucun compte.

L’historien britannique Esmond Wright écrivait en 1964, dans sa préface à une édition de Montcalm and Wolfe : « de l’avis général, [ce livre] demeure, après quatre-vingts ans, non seulement sa plus grande œuvre, mais le plus grand ouvrage d’histoire jamais publié aux États-Unis ». Il faut tout ignorer de l’histoire de la Nouvelle-France pour faire une affirmation pareille. De même, Samuel Eliot Morison, de Harvard, est tout aussi mal informé quand il dit que les œuvres de Parkman « se distinguent par leur scrupuleuse exactitude ». Même avant de commencer Montcalm and Wolfe, Parkman déclarait avoir l’intention de faire du marquis de Montcalm* « le personnage central du livre » et de raconter les événements en fonction de lui. Sa sœur Eliza W. S., qui fut sa fidèle secrétaire, signala peu de temps après sa mort qu’il était très conscient de sa ressemblance avec son héros invalide, le major général James Wolfe*.

Dans ce long ouvrage, Parkman considérait que les dés étaient jetés avant même la bataille ; aussi ne lui paraissait-il pas tellement nécessaire de mettre en question la stratégie et la tactique des deux commandants. Les personnages principaux sont soit des bons, soit des méchants. Wolfe appartient à la première catégorie ; Montcalm aussi. En effet, Parkman a beaucoup de sympathie pour lui, même s’il était dans le mauvais camp, car il a eu la bonne grâce de perdre la bataille décisive de Québec, en 1759. Pour faire contraste avec le noble Montcalm, le gouverneur général Vaudreuil [Rigaud*] et l’intendant François Bigot* sont dépeints sous les couleurs les plus sombres. Parkman affirmait, sans la moindre preuve, que l’arrivée tardive de Vaudreuil à la bataille des plaines d’Abraham « était bien calculée pour que le blâme retombe sur Montcalm en cas de défaite, ou pour revendiquer pour lui-même une partie des honneurs en cas de victoire ». Parkman visait toujours l’effet dramatique et non des conclusions appuyées sur un examen rigoureux et critique des documents. Ayant prédit les réponses, il n’avait nul besoin de poser des questions ; il lui suffisait de choisir les éléments qui soutenaient son propos, en laissant les autres de côté. Beaucoup trop souvent, il trafiquait les sources, en omettant des passages sans l’indiquer quand il citait directement, et modifiait ainsi délibérément le sens. À l’occasion, il arrangeait les faits ou les contredisait pour prouver une assertion. Montcalm and Wolfe n’est d’ailleurs pas le seul de ses ouvrages où ces tendances sont manifestes.

Sans tenter le moins du monde de comprendre les problèmes logistiques des Français ou des Britanniques, Parkman accusait Vaudreuil et Bigot d’avoir, par leur corruption systématique, miné la résistance de leurs compatriotes. Cette supposée corruption lui servait à souligner encore une fois la turpitude des Français, qu’il opposait à la droiture des Anglo-Américains. Il prenait pour argent comptant les féroces accusations de Montcalm contre les deux hommes, mais négligeait de dire que Montcalm avait, lui aussi, réussi à amasser une petite fortune dans la colonie. De même, il ne parlait pas du défaitisme flagrant de ce dernier, qui sapa le moral des Français. Il condamnait vigoureusement et imputait à Vaudreuil les prétendues atrocités commises par les alliés indiens des Français, et passait sous silence ou justifiait facilement celles des Anglo-Américains. Le compte rendu qu’il fit de la déportation des Acadiens dans Montcalm and Wolfe fut responsable d’une brouille avec son vieil ami Casgrain, qui ne put tout simplement pas l’accepter. Celui-ci contesta la prétention de Parkman voulant que la Déportation ait été nécessaire et il critiqua la sélection de documents qu’avait publiée en 1869 Thomas Beamish Akins, commissaire des Archives publiques de la Nouvelle-Écosse, et sur laquelle le Bostonien s’était appuyé. Casgrain et Parkman finirent par se réconcilier, mais uniquement parce que l’abbé fit preuve de la plus grande charité chrétienne.

L’université Laval avait envisagé en 1878 de décerner un diplôme honorifique à Parkman. Le moment n’aurait pu être plus mal choisi. The Jesuits in North America, paru en 1867, et The old régime in Canada, en 1874, avaient dépeint les jésuites et les Canadiens sous le plus mauvais jour possible. D’une manière ou d’une autre, la proposition fut rendue publique et provoqua une levée de boucliers. Les ultramontains, sous la gouverne du journaliste Jules-Paul Tardivel*, accusèrent Casgrain et l’université de ramper devant un diffamateur du Canada français et de l’Église catholique. Les protestants anglophones et la presse canadienne-française anticléricale ne tardèrent pas à se jeter dans la mêlée. Bientôt, le climat intellectuel de la province devint si empoisonné que le recteur de l’université Laval se sentit obligé d’informer Parkman que, pour lui éviter une situation embarrassante et pour le bien de l’université, il était préférable, vu les circonstances, de retarder la remise du diplôme. Parkman, en véritable gentleman, accepta la situation sans rancune et déclara avoir été touché que l’on ait songé à honorer ses travaux. Peu après, le McGill College de Montréal, bastion de la suprématie anglo-protestante au Canada français, offrit un diplôme à Parkman, qui l’accepta avec plaisir en 1879.

Depuis 1945, les historiens du Canada ont récrit l’histoire de la Nouvelle-France, et dans les milieux universitaires canadiens la version de Parkman a été écartée et assignée seulement à la formation des étudiants en historiographie. Aux États-Unis, cependant, encore en 1983, on a salué comme un événement une nouvelle édition de France and England in North America. Pour reprendre les termes de William Robert Taylor, « l’extraordinaire pouvoir que ces ouvrages d’histoire continuent d’exercer est difficile à expliquer ». Quelques historiens américains ont protesté, mais en vain, semble-t-il.

Pourquoi alors ? Principalement pour deux raisons. Parkman avait un style remarquable. Romantique jusqu’à la moelle, il pouvait faire revivre, dans l’imagination du lecteur, la forêt et ses habitants. À l’aube, des guerriers indiens semblables à des ombres et de rudes miliciens canadiens placés sous le commandement d’officiers français aux noms exotiques, vêtus de redingotes blanches à parements bleus, se faufilent dans les bois pour surprendre un établissement de robustes fermiers de la Nouvelle-Angleterre. Puis c’est l’attaque surprise, le massacre ; les guerriers incendient les maisons à la torche et retournent au Canada avec quelques prisonniers terrifiés... Le lecteur peu instruit se laisse emporter et souscrit toujours à la bonne cause. The Jesuits in North America se termine sur l’une de ces généralisations suivantes : « La Liberté peut remercier les Iroquois car, par leur furie insensée, ils ont réduit à néant les desseins de son adversaire, empêché son avenir d’être assombri par le péril et l’affliction. Ils ont ruiné le commerce qui était le sang même de la Nouvelle-France et l’ont empêché de couler dans ses artères ; ils ont rempli toutes ses premières années de misère et de terreur. Certes, ils n’ont pas changé sa destinée. Jamais l’issue de la lutte que se livraient sur ce continent la Liberté et l’Absolutisme n’a fait le moindre doute ; mais le triomphe de l’une aurait été chèrement acquis, et la chute de l’autre incomplète. Des populations formées aux idées et aux coutumes d’une monarchie féodale, et dirigées par une hiérarchie profondément hostile à la liberté de pensée, seraient demeurées comme un obstacle sur le chemin de la majestueuse expérience dont l’Amérique est le territoire. Les jésuites ont vu leurs espoirs s’anéantir, et leur foi, si elle n’a pas été ébranlée, a subi une dure épreuve. À leurs yeux, la Providence divine semblait sombre et inexplicable ; mais, du point de vue de la Liberté, cette Providence est aussi claire que le soleil de midi. À présent, que les vainqueurs rendent aux vaincus les honneurs qu’ils méritent. Leurs vertus scintillent au milieu des déchets de l’erreur, tels les diamants et l’or dans le gravier du torrent. » Tant en Amérique du Nord qu’en Europe, ce style puissant a captivé les contemporains de Parkman et leurs descendants. Au Canada, plusieurs auteurs ont tenté, avec un maigre succès, de l’imiter, notamment les historiens William Dawson Le Sueur*, George MacKinnon Wrong* et Charles William Colby*.

Le second motif qui explique l’attrait persistant qu’exerce la version de l’histoire de Parkman est plus sinistre. Encore aujourd’hui, l’écrasante majorité des Américains partagent son préjugé inné en faveur des valeurs, des institutions, des mythes et des aspirations anglo-américains. Bref, Parkman plaît parce qu’il fait appel au chauvinisme. Dans une mesure assez considérable, bien des Canadiens anglophones acceptent cette idée et considèrent les Canadiens français comme une race inférieure dont la conquête par les Britanniques était non seulement inévitable mais ce qui pouvait leur arriver de mieux. Ils partagent le point de vue de Parkman dans The old régime in Canada : « la conquête du Canada par les armes britanniques est la plus heureuse calamité qui soit jamais tombée sur un peuple ». Quant au sort des Indiens, Parkman n’en avait cure.

Que conclure alors sur le phénomène Francis Parkman ? Pendant près d’un siècle, on a accepté comme parole d’évangile son interprétation de l’expérience coloniale des Français et des Britanniques. D’éminents historiens du Canada et des États-Unis ont déclaré que l’histoire de la Nouvelle-France n’était plus à faire, qu’il n’y avait rien à ajouter : Parkman avait tout dit. Aujourd’hui, aucun historien ne pourrait avancer cette thèse impunément. En fonction des critères actuels de l’historiographie, la version de Parkman constitue, sans aucun doute, de la mauvaise histoire. À l’instar de son proche contemporain Jules Michelet, il cherchait à faire vivre le passé dans le présent, et il y parvint. Malheureusement, ce passé n’existait que dans son imagination.

L’œuvre en sept parties de Francis Parkman intitulée France and England in North America, publiée à l’origine à Boston entre 1865 et 1892, a connu une multitude de rééditions, dont la dernière, préparée par David Levin, a été publiée en deux volumes sous le titre initial de la série à New York, en 1983. Une anthologie en un volume comprenant des chapitres choisis de la série a été publiée sous le titre de The Parkman reader [...], S. E. Morison, édit. (Boston et Toronto, 1955) ; le nombre d’exemplaires vendus de France and England jusqu’en 1953 apparaît aux pages 523 et 524 de l’anthologie.

Deux versions révisées de History of the conspiracy of Pontiac [...] (Boston, 1851) ont été publiées par Parkman durant la préparation de France and England : la 6e édition, parue en 1870, a été augmentée et comprend deux volumes sous le nouveau titre de The conspiracy of Pontiac and the Indian war after the conquest of Canada ; la 10e éditions qui comprend d’autres additions a paru en 1891.

Parkman est aussi l’auteur de : The California and Oregon trail : being sketches of prairie and Rocky Mountain life [...] (New York, 1849) ; Vassall Morton ; a novel (Boston, 1856) ; et The book of roses (Boston, 1866). On trouve d’autres renseignements sur ses œuvres et les diverses éditions qu’elles ont connues dans le National union catalog et dans les biographies écrites par Charles Haight Farnham et Mason Wade (citées ci-après). Ont aussi été publiés : The journals of Francis Parkman, Mason Wade, édit. (2 vol., New York et Londres, 1947) ; et Letters of Francis Parkman, introd. de W. R. Jacobs, édit. (2 vol., Norman, Okla., 1960).

W. D. Howells, « Mr. Parkman’s histories », Atlantic Monthly (Boston), 34 (juill.–déc. 1874) : 602–610.— DAB.— H.-R. Casgrain, F. X. Garneau et Francis Parkman (Montréal, 1912).— Howard Doughty, Francis Parkman (New York, 1962).— C. H. Farnham, A life of Francis Parkman (Toronto, 1900).— David Levin, History as romantic art : Bancroft, Prescott, Motley and Parkman (Stanford, Calif., 1959).— O. A. Pease, Parkman’s history : the historian as literary artist (New Haven, Conn., 1953).— Mason Wade, Francis Parkman, heroic historian (New York, 1942).— W. J. Eccles, « The history of New France according to Francis Parkman », William and Mary Quarterly (Williamsburg, Va.), 3e sér., 18 (1961) : 163–175.— W. R. Jacobs, « Some of Parkman’s literary devices », New England Quarterly (Brunswick et Portland, Maine), 31 (1958) : 244–252.— F. P. Jennings, « A vanishing Indian : Francis Parkman versus his sources », Pa. Magazine of Hist. and Biog. (Philadelphie), 87 (1963) : 306–323 ; « The Delaware interregnum », 89 (1965) : 174–198 ; « Francis Parkman : a Brahmin among untouchables », William and Mary Quarterly, 3e sér., 42 (1985) : 305–328.— W. R. Taylor, « A journey into the human mind : motivation in Francis Parkman’s La Salle », William and Mary Quarterly, 3e sér., 19 (1962) : 220–237.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

W. J. Eccles, « PARKMAN, FRANCIS », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 31 mars 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/parkman_francis_12F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/parkman_francis_12F.html |

| Auteur de l'article: | W. J. Eccles |

| Titre de l'article: | PARKMAN, FRANCIS |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 1990 |

| Date de consultation: | 31 mars 2025 |