Provenance : Lien

STRICKLAND, SUSANNA (Moodie), pionnière et écrivain, née le 6 décembre 1803 à Bungay, comté de Suffolk, Angleterre, fille cadette de Thomas Strickland et d’Elizabeth Homer, décédée le 8 avril 1885 à Toronto.

Susanna Strickland appartenait à une famille d’Angleterre qui, comme les Brontë, les Edgeworth et les Trollope, marqua le xixe siècle par une abondante production littéraire. Cinq des six filles de la famille firent carrière dans le domaine des lettres et un de leurs frères, Samuel*, écrivit sur le tard un ouvrage autobiographique. Agnes, une des sœurs aînées de Susanna, atteignit la célébrité à l’échelle internationale par une œuvre intitulée Lives of the queens of England [...] (1840–1848), rédigée de concert avec Elizabeth, la plus âgée des filles ; les deux sœurs écrivirent en collaboration plusieurs autres séries d’ouvrages biographiques portant sur des personnages royaux ou illustres. C’est avant tout les biographies historiques qui bâtirent la renommée des Strickland, mais la production littéraire de cette famille s’avéra d’une étonnante richesse : couvrant huit décennies de 1818 à 1895, elle donna lieu à des œuvres de fiction, de poésie, d’histoire naturelle et à des autobiographies.

Certes, plusieurs facteurs contribuèrent à susciter une activité littéraire aussi intense. À un certain moment, entre la naissance de Catharine Parr* en 1802 et celle de Susanna en décembre 1803, Thomas Strickland quitta Londres, où il avait géré les Greenland Docks, pour aller s’établir avec sa famille dans le Suffolk. Il passa quelques années à Bungay, puis il acheta un château du xviie siècle de style flamand, baptisé Reydon Hall, non loin de Southwold, sur la côte du Suffolk. Situé dans une campagne fertile et au bord de la mer, ce château suscita l’éveil d’un intérêt pour la flore et la faune qui se manifesta dans de nombreux ouvrages des Strickland. Susanna, par exemple, dans Roughing it in the bush [...], aima à se rappeler que cette région se trouvait à l’origine de ses aspirations littéraires : « C’est en me reposant sous ces nobles arbres, écrivit-elle, que je m’étais abandonnée pour la première fois à ces rêves délicieux qui sont un avant-goût des plaisirs de la cité céleste. À travers eux, l’âme exhale son désir dans un langage inconnu aux gens du commun, et ce langage est la Poésie [...] Là, j’avais dit des mots doux au ruisseau qui murmurait et j’avais appris l’harmonie des bruits de la nature en écoutant la chanson de l’eau. » En outre, le « vieux Hall » lui-même, avec sa bibliothèque renfermant les grands ouvrages d’histoire ainsi que les œuvres des poètes anglais de renom et classiques, éveilla la passion de l’histoire chez des membres de la famille et provoqua la création de poèmes inspirés des modèles du xviiie siècle et des œuvres de sir Walter Scott et de lord Byron. À la lecture des ouvrages biographiques et autobiographiques des Strickland, on peut constater que la bibliothèque servait souvent, en raison, principalement, de l’importance que Thomas Strickland attachait à l’instruction. Lui et sa femme donnèrent des leçons d’histoire, de littérature, de langues, de mathématiques et de travaux pratiques aux plus âgés des enfants, et ceux-ci se chargèrent à leur tour d’instruire leurs sœurs cadettes.

Revenant au domaine des affaires, Thomas Strickland devint associé dans une fabrique de carrosses à Norwich, ce qui l’obligeait à passer une partie de l’année dans cette ville, où l’un ou l’autre des membres de la famille allait parfois lui tenir compagnie. Les enfants connurent ainsi la ville et la campagne. L’expérience de la vie urbaine apparaît dans le premier livre publié par l’un d’eux, The blind Highland piper and other stories (1818), œuvre de Catharine Parr.

Curieusement, il semble bien qu’il revint aux plus jeunes des filles de la famille Strickland, Susanna et Catharine Parr, d’entretenir, les premières, des ambitions littéraires. Le décès de leur père en 1818, et, quelques mois plus tard, la publication du livre de Catharine Parr, créèrent à la fois la nécessité et l’occasion, pour elles, de faire carrière dans les lettres. Thomas Strickland avait légué Reydon Hall à son épouse, mais il n’avait laissé que peu ou point d’argent, et la fabrique de carrosses avait fait faillite au printemps de 1818. Dans ces conditions, les filles se virent donc amenées à contribuer au revenu familial en rédigeant des textes destinés au marché littéraire s’offrant aux jeunes personnes durant la période prévictorienne. Il existait une demande constante de livres pour enfants, et Susanna et ses sœurs en écrivirent beaucoup après la parution de The blind Highland piper. Elles rédigèrent également certains contes et poèmes destinés au commerce des livres à offrir en cadeau et des publications annuelles, lequel prospérait dans les années 1820. Mais les revues féminines constituaient leur plus important débouché. Ce fut dans des périodiques comme le Lady’s Magazine and Museum [...] (1831–1837) et le Court Magazine and Monthly Critic (1838–1847) qu’Agnes et Elizabeth Strickland publièrent leurs premières études biographiques de dames de sang royal et dans la Belle Assemblée (1827–1828) que parurent les descriptions de la vie dans le comté de Suffolk que Susanna rédigea dans le style de l’œuvre de Mary Russell Mitford, Our village (5 vol., Londres, 1824–1832). Ces premières scènes rurales lui servirent de modèle pour les descriptions de la vie canadienne qu’elle fit paraître plus tard dans la Literary Garland de Montréal et dans son livre, Roughing it in the bush.

Une autre facette des premières activités littéraires de Susanna Strickland mérite d’être mise en lumière et concerne le travail qu’elle fit pour l’Anti-Slavery Society. À la fin des années 1820, le secrétaire de cette société était un poète mineur, Thomas Pringle, qui avait vécu quelques années en Afrique du Sud. La jeune femme lui écrivit au sujet de certains textes qu’elle destinait à un livre cadeau, Friendship’s offering, qu’il prépara pour la publication. Ils échangèrent des lettres et se lièrent d’amitié ; il semble, à la vérité, que Pringle devint un second père pour elle. Elle se rendit chez lui à Hampstead (maintenant partie de Londres) au moins une fois à la fin de 1829 ou au début de 1830, et c’est à cet endroit qu’elle fit la connaissance de John Wedderburn Dunbar Moodie*, qu’elle allait épouser le 4 avril 1831. C’est également chez les Pringle qu’elle rencontra d’anciens esclaves noirs originaires des Antilles. À la suite de ces rencontres, elle écrivit deux opuscules antiesclavagistes, The history of Mary Prince, a West Indian slave [...] (1831) et Negro slavery described by a negro : being the narrative of [Ashton Warner] [...] (1831). Les deux textes, particulièrement l’introduction à Negro slavery, montrent l’éveil de Susanna Strickland aux sentiments humanitaires et l’origine de l’attention qu’elle prête, à l’instar de Charles Dickens, aux injustices sociales et qu’elle exprime dans des poèmes et dans ses plus longs ouvrages.

Au début de 1831, à la suite de ses visites chez les Pringle, Susanna Strickland s’installa au 21 de la rue Chandor, Middleton Square, dans le quartier londonien St Pancras ; elle envisageait de faire une carrière littéraire. Elle avait rompu temporairement ses fiançailles avec Moodie, son volume de poèmes allait bientôt être publié et elle écrivait des poèmes antiesclavagistes et des critiques littéraires pour Pringle. Dans l’espace de quelques semaines, elle fit la connaissance de plusieurs personnalités littéraires et artistiques dans un cercle fréquenté par les Pringle, dont Leitch Ritchie et d’autres collaborateurs aux publications annuelles d’alors. Elle envoyait souvent des poèmes aux publications annuelles, notamment à Forget me not et à Friendship’s offering, et elle recevait une modeste rétribution des éditeurs. En 1831, elle avait écrit assez de poèmes (la plupart avaient été publiés) pour qu’ils puissent être réunis en un volume in-douze de 214 pages intitulé Enthusiasm ; and other poems. Ayant pour thème le caractère éphémère de toute chose terrestre, ce volume didactique prévient le lecteur contre la recherche de la célébrité et glorifie la vie des gens pieux ainsi que leur amour de Dieu. Parmi les poèmes importants, on trouve An appeal to the free, autre récit d’esclavage. Enthusiasm révèle le tempérament méditatif et émotif de l’auteur ; cette tendance, qui s’était manifestée dès son enfance, se trouvait à l’origine de sa conversion à la chapelle congrégationaliste de Wrentham, dans le comté de Suffolk, décision qui avait scandalisé ceux de sa famille dont les vues étaient plus orthodoxes.

Après leur mariage en 1831, les Moodie passèrent quelque temps à Londres, puis un an à Southwold, mais comme l’avenir leur paraissait sombre sur le plan financier, ils résolurent d’immigrer au Canada. Il est certain que Samuel, le frère de Susanna, lui avait brossé un tableau flatteur de ce pays, comme on peut le constater à la lecture de l’œuvre de leur sœur Catharine Parr, The young emigrants ; or, pictures of Canada [...] (Londres, 1826). Dans une lettre à Mary Russell Mitford, Susanna Strickland écrivait en 1829 : « Il [Samuel] me fait de si magnifiques descriptions du paysage canadien que j’ai souvent grande envie d’accepter son invitation à le rejoindre et de parcourir le pays avec lui dans les voyages [qu’il effectue] pour le gouvernement. » D’après ce qu’on peut lire dans le roman Flora Lyndsay [...], Moodie eût préféré l’Afrique du Sud, mais il choisit d’immigrer au Canada pour faire plaisir à sa femme. Au fond, celle-ci hésitait beaucoup à quitter l’Angleterre ; le départ lui semblait un « abîme redoutable », comme elle en fit mention dans Roughing it in the bush, mais il fallait se soumettre à cette « dure nécessité ». N’étant pas assez riches pour assurer l’avenir de leurs enfants en Angleterre, les Moodie partirent à la recherche de la réussite financière et d’un rang social élevé au Canada. Ils s’embarquèrent à Édimbourg en juillet 1832 avec leur premier enfant (ils allaient en avoir six en tout). Catherine Parr et son époux étaient partis pour le Canada plus tôt cette année-là. À l’enchantement que les Moodie éprouvèrent devant les magnifiques paysages du Bas-Canada et du Saint-Laurent en arrivant au Nouveau Monde, se mêla la crainte d’être « étranger[s] sur une terre étrangère ».

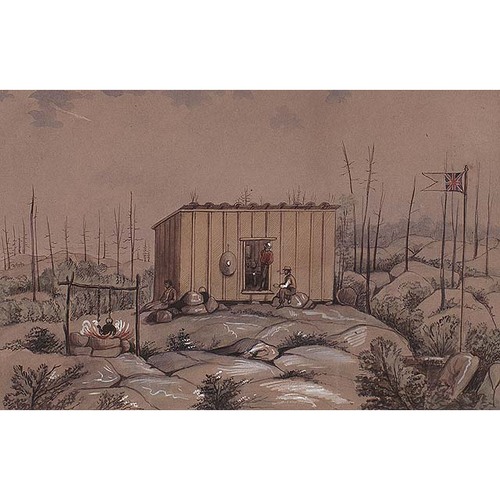

Les Moodie achetèrent un terrain défriché dans le canton de Hamilton, près de Cobourg, Haut-Canada, contrairement à ce que firent d’autres familles bien connues d’écrivains, comme les Traill, les Langton et les Stewart, qui s’établirent dès leur arrivée sur des terres non défrichées dans la région de Peterborough. Ces familles ne connurent donc pas le voisinage des « Yankees » qui causèrent toutes sortes d’ennuis aux Moodie et leur fournirent en même temps la matière de certaines esquisses littéraires. Les Moodie éprouvèrent de graves difficultés financières lorsqu’en 1834, à la suite d’un mauvais placement de capitaux, ils décidèrent de vendre leur ferme et d’aller s’établir dans le canton de Douro, région forestière au nord de Peterborough, où ils durent payer les frais d’une installation dans un endroit boisé. Par contre, ils s’approchaient de Samuel, des Traill et de leurs amis. Durant les cinq années qui suivirent, ils tentèrent une nouvelle fois de mettre sur pied une ferme, mais leur projet échoua et ils abandonnèrent l’agriculture après que, vers la fin de 1839, Moodie eut été nommé shérif du district de Victoria ; il devint après 1849 shérif du comté de Hastings. Ils déménagèrent à Belleville en janvier 1840, et c’est probablement à cet endroit que la jeune femme écrivit les anecdotes et les récits de la vie en région forestière qui parurent sous le titre de Roughing it in the bush.

L’échec que connurent les Moodie dans leur vie de colons provint, semble-t-il, de leur tempérament et de leur personnalité autant que de tout autre facteur. Les autres familles ne rencontrèrent pas moins de difficultés à défricher la terre, à s’adapter au climat, à établir des communications, à trouver et à garder un personnel convenable ; et pourtant, les Langton, les Stewart, les Traill et les Strickland obtinrent un certain succès en tant que colons, et les livres écrits par les membres de ces familles montrent une attitude plus positive, plus optimiste et plus sereine à l’égard de l’expérience de pionnier que celle qui se manifeste dans Roughing it in the bush. Cet ouvrage débute par une allusion au « terrible choléra » et se termine par une représentation symbolique du cœur de la forêt que l’auteur compare à une « prison ». Entre les deux textes, les thèmes qui reviennent fréquemment sont la maladie, la mort, le danger et l’imminence du désastre ; c’est donc dire que le livre présente, la plupart du temps, une vision négative de la vie des colons au Canada. Cette perception traduit peut-être davantage la personnalité et l’imagination de Susanna Moodie, et son souci d’intéresser le lecteur, que son désir de rendre compte de la vie des colons au bénéfice des gentlemen britanniques envisageant la possibilité d’immigrer au Canada. Même si les premières lettres révèlent que Susanna était particulièrement enjouée, elle se montrait, selon Catharine Parr Traill, impulsive, « souvent exaltée et souvent abattue ». Lorsque Catharine Parr raconte les jeunes années de Susanna, elle note que celle-ci est douée d’une imagination « romantique, teintée de mélancolie et de grandeur plutôt que d’esprit et d’humour ». Le recueil poétique de cette dernière confirme ces propos ; il dénonce l’abandon aux plaisirs charnels et contient des poèmes pour la plupart très sombres et menaçants, tels que The deluge, The avenger of blood et The destruction of Babylon. Ses ouvrages de fiction tendent également à évoquer, sur un ton grave et mélodramatique, l’avarice, les naissances illégitimes, la méchanceté, le meurtre et les souffrances, bien que, à la fin, le vice soit toujours puni et la vertu récompensée. En vérité, l’attitude négative qui marque les épisodes et le ton de Roughing it in the bush se trouve en harmonie avec la plus grande partie de la production littéraire de Susanna Moodie, et les caractéristiques de ce livre prennent largement leur inspiration dans une vision particulière du monde.

Même aux prises avec les servitudes de la colonisation, Susanna Moodie ne renonça jamais complètement à ses ambitions littéraires. Durant ses premières années au Canada, elle envoya en Angleterre des poèmes qui parurent dans le Lady’s Magazine, périodique auquel ses sœurs collaboraient. En outre, elle fit paraître des textes en prose et des poèmes dans le Canadian Literary Magazine (1833), d’York (Toronto), et dans le New York Albion (1835), lequel était lu dans le Haut-Canada. Des observations que l’on trouve dans Roughing it in the bush indiquent également que certains poèmes de ce recueil ont été composés pendant le séjour de l’auteur dans la région forestière. Puis, en 1838, elle se mit à envoyer des textes à la Literary Garland de Montréal, à la demande de son éditeur, John Lovell* ; elle fut l’une des principales collaboratrices de ce périodique jusqu’au moment où celui-ci cessa de paraître en 1851.

C’est durant les 15 premières années de son séjour à Belleville, toutefois, que Susanna Moodie se révéla en mesure de se consacrer sans contrainte à la carrière des lettres. Les plus grandes facilités de communication et les meilleures conditions financières qu’elle y connut lui donnèrent sans aucun doute l’occasion de progresser dans cette carrière et d’accroître le revenu familial. Elle développa les textes en prose qu’elle avait écrits en Angleterre et les fit paraître dans la Garland sous la forme de romans-feuilletons ; ainsi, « The miser and his son » devint Mark Hurdlestone [...] (1853), et « Jane Redgrave » et « The doctor distressed » firent partie de Matrimonial speculations (1854). Elle envoya à la Garland des poèmes qui avaient paru dans le volume Enthusiasm, de même que des vers nouveaux qu’elle avait composés au Canada, mais les six tableaux de la vie canadienne qui formaient le noyau de Roughing it in the bush constituèrent sa plus importante contribution à ce périodique. Durant une année, en 1847–1848, les Moodie dirigèrent le Victoria Magazine et rédigèrent la plupart des textes de cette revue qui visait à jouer un rôle éducatif auprès de la nouvelle classe d’ouvriers et d’artisans de la colonie. La revue comptait environ 475 abonnés, ce qui, semble-t-il, ne suffit pas pour que Joseph Wilson, le propriétaire, puisse continuer de la faire paraître.

En 1852, Susanna Moodie eut de brèves mais fort satisfaisantes relations professionnelles avec l’éditeur londonien Richard Bentley. Elle collabora au Bentley’s Miscellany de 1852 à 1854 ; la maison de Bentley publia Roughing it in the bush en 1852, Life in the clearings [...] en 1853, puis, en 1854, Flora Lyndsay, le dernier ouvrage qui traitait de l’expérience vécue par les Moodie au Canada. Les autres œuvres de l’auteur qui parurent chez Bentley, trois romans et un recueil de nouvelles, ont pour cadre l’Angleterre et constituent, dans une large mesure, des versions amplifiées de textes déjà publiés.

Les rapports de Susanna Moodie avec cet éditeur lui furent certainement profitables : six volumes parurent en trois années seulement, outre des courts textes dans Miscellany, et elle reçut plus de £300 pour ces ouvrages. Elle vendit les droits d’auteur de Roughing it in the bush au prix forfaitaire de £50, mais elle toucha un autre £50 en raison du succès de son livre. Les autres volumes furent l’objet d’un contrat assurant la moitié des profits à l’auteur, et, à l’exception de Matrimonial speculations, chacun lui valut une avance de £50. On croit également qu’elle reçut de l’argent de certains éditeurs new-yorkais. Dans les lettres qu’elle écrivit à Bentley, on apprend qu’elle négociait avec la G. P. Putnam et avec Dewitt and Davenport la publication aux États-Unis de Roughing it in the bush et de certains autres ouvrages ; entre 1852 et 1887, différents éditeurs publièrent plusieurs de ses œuvres dans ce pays.

Ce succès considérable ne dura pas longtemps. Toute l’activité déployée par Susanna Moodie au début des années 1850 l’avait peut-être épuisée, car il survint une longue interruption dans sa production littéraire et dans ses rapports avec la maison Bentley. En 1865, elle tenta de combler cette double lacune en écrivant de nouveau à Bentley et en lui proposant des manuscrits, mais il ne publia qu’une seule œuvre, The world before them [...] (1868). À la lecture des lettres à Bentley, on constate que ce regain d’activité provenait d’un besoin d’argent. Moodie avait dû quitter son poste de shérif en 1863 et il était incapable de trouver un autre emploi. Il céda tous ses biens à l’un de leurs fils qui se chargea, en retour, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa femme durant le reste de leur vie. Malheureusement, ceux-ci ne parvinrent pas à bien s’entendre avec leur bru et, lorsque le fils et son épouse partirent pour le Delaware, les parents refusèrent de les accompagner. Ils allèrent s’installer dans une petite maison de campagne en dehors de Belleville, où ils subsistèrent tant bien que mal. Susanna Moodie se remit à l’écriture et à un autre « art depuis longtemps délaissé », la peinture de tableaux de fleurs qu’elle vendait au prix d’un à trois dollars chacun. Ces années s’avérèrent difficiles pour les Moodie ; tous les deux se trouvaient en mauvaise santé et leurs autres enfants ne pouvaient ou ne voulaient pas leur venir en aide. Ils vécurent près de Belleville jusqu’au décès de Moodie, qui survint en 1869, puis Susanna habita principalement avec son fils Robert à Seaforth et à Toronto, même si elle prit aussi pension chez des amis à Belleville du 1er octobre 1871 jusqu’à la fin de cette année. Elle mourut à Toronto en 1885 et fut ensevelie à Belleville auprès de son mari.

Les trois meilleurs ouvrages littéraires de Susanna Moodie, Roughing it in the bush, Life in the clearings et Flora Lyndsay, constituent une chronique de l’expérience vécue par des immigrants et des pionniers ; les volumes racontent toutes les phases de cette expérience, depuis la décision de quitter l’Angleterre jusqu’à l’installation dans une ville du Canada. Flora Lyndsay, le premier par ordre chronologique, fut le dernier des trois à être publié, et le troisième par ordre de qualité et d’intérêt. Il s’agit d’un roman sans trame définie qui traite des premières discussions de deux jeunes époux relativement à l’émigration et se poursuit avec la décision qu’ils prennent et leur traversée. Dans une lettre à son petit-fils, écrite aux environs de la publication de l’édition canadienne de Roughing it in the bush en 1871, Mme Moodie note que Flora « est canadien et la véritable genèse de Roughing It ». Le roman parvient dans une certaine mesure à montrer les vicissitudes de l’émigration, ainsi que les périls et la monotonie du voyage, mais ces sujets ne sont pas approfondis et l’intrigue n’est pas soutenue. Il contient principalement des descriptions et des anecdotes se rapportant à une vaste galerie de personnages, depuis ceux que Susanna Moodie a dépeints en prenant comme modèles ses voisins et ses conseillers du comté de Suffolk, jusqu’à ses compagnons de voyage et au capitaine alcoolique et borgne du brick Anne qui les transporta à Québec. Que l’auteur ait eu plaisir à étudier les êtres humains et qu’elle soit parvenue à les faire se raconter, cela se voit facilement dans Flora Lyndsay et dans les deux autres volumes de sa trilogie ; attentive et perspicace, elle a su peindre des personnages drôles et émouvants. On trouve, dans Flora Lyndsay, un long récit, presque un roman dans le roman, dont les personnages sont des gens du Suffolk ; il a été rédigé à bord du navire Anne tandis que celui-ci était immobilisé par le calme au large de Terre-Neuve durant trois semaines, et que les provisions devenaient rares. Il s’agit d’une histoire de cupidité, de meurtre et de repentir, qui est prétentieuse, sentimentale et didactique à l’excès, et dont le style et l’intrigue font un contraste peu heureux avec l’authenticité et la simplicité qui se dégagent de la description des personnages.

Roughing it in the bush constitue le meilleur ouvrage de Susanna Moodie, et c’est en raison de la qualité de ce livre qu’on la considère encore comme une figure importante dans l’histoire de la littérature canadienne. Il a suscité beaucoup d’intérêt et on l’a édité à plusieurs reprises en Grande-Bretagne et aux États-Unis tout comme au Canada. Au xixe siècle, les critiques de ces trois pays l’appréciaient pour la vivacité du style et l’humour avec lesquels étaient dépeints les colons, les paysages et les coutumes du pays et des régions forestières. Au xxe siècle, ce livre a été la pierre de touche des chroniqueurs littéraires canadiens qui l’ont considéré tantôt comme un document historique de valeur, tantôt comme l’un des premiers exemples de couleur locale ou de fiction réaliste et tantôt comme l’expression de la sensibilité romantique propre au Canada du xixe siècle. Dans la seconde moitié du xxe siècle, des études plus sérieuses et plus complètes de la littérature canadienne permettent de constater que la structure et le style de l’œuvre s’avèrent plus complexes qu’on ne l’avait cru jusqu’alors, et que la personnalité de l’auteur, telle qu’elle s’exprime dans le livre, comporte des éléments stables enracinés profondément dans l’expérience collective des Canadiens.

S’il semble peu probable que l’on découvre une aussi grande richesse dans Life in the clearings, il n’en reste pas moins que cet ouvrage a été négligé par les historiens et critiques littéraires. Les circonstances dans lesquelles il a été rédigé différaient de celles qui prévalaient pour Roughing it in the bush : Bentley demanda à l’auteur de raconter la vie que l’on menait dans les villes et un voyage aux chutes du Niagara, et, autour de ce thème, de brosser une série de portraits et d’essais sur la société coloniale. Il en résulta un livre semblable à ceux qu’écrivirent des Anglaises en visite, telles Harriet Martineau et Frances Trollope : il contient des observations sur les institutions et les coutumes qui étaient un reflet de la société et de la culture de l’Amérique du Nord et contribuaient à les former. Il renferme quelques portraits destinés à Roughing it in the bush, mais il décrit principalement les caractéristiques d’une province qui venait d’obtenir le gouvernement responsable. On y trouve de nombreuses remarques sur le sens de la liberté des habitants, leur capacité de travail et leurs aptitudes aux divers métiers. La fréquence des déclarations patriotiques et optimistes donne à penser que l’auteur voulait souligner le fait qu’elle n’avait aucun sentiment anti-canadien, comme plusieurs lecteurs de Roughing it in the bush avaient pu le croire en raison de ses mises en garde aux Anglais contre les dangers de l’émigration.

Roughing it in the bush, au contraire des autres volumes, est le produit des expériences traumatisantes de l’émigration et de la vie en région forestière, et cet ouvrage exprime, dans sa complexité, les tensions qui s’exercent sur la pensée, l’affectivité et l’imagination de l’auteur. Sans doute suscitera-t-il encore l’intérêt des futurs critiques en quête de nouvelles interprétations.

Susanna Strickland Moodie est l’auteur de : Enthusiasm ; and other poems (Londres, 1831) ; Flora Lyndsay : or, passages in an eventful life (2 vol., Londres, 1854) ; Geoffrey Moncton : or, the faithless guardian (New York, [1855]) ; Hugh Latimer ; or, the school-boys’ friendship (Londres, 1828) ; Life in the clearings versus the bush (Londres, 1853) ; Mark Hurdlestone, the gold worshipper (2 vol., Londres, 1853) ; Matrimonial speculations (Londres, 1854) ; Roughing it in the bush ; or, life in Canada (2 vol., Londres, 1852) ; The world before them : a novel (3 vol., Londres, 1868). Elle a écrit, avec sa sœur Catharine Parr Traill, The little prisoner ; or, passion and patience : and Amendment ; or, Charles Grant and his sister (Londres, 1828). Des écrits de Susanna Moodie ont paru dans Ackermann’s juvenile forget me not : a Christmas, New Year’s, and birth-day present, for the youth of both sexes, M.DCCC.XXXII, Frederic Shoberl, édit. (Londres, [1832]) ; Forget me not ; a Christmas, New Year’s, and birth-day present for MDCCCXXXI, Frederic Shoberl, édit. (Londres, [1831]) ; The juvenile forget me not : a Christmas and New Year’s gift, or birthday present for the year 1831, [A. M.] Hall, édit. (Londres, [1831]) ; Marshall’s Christmas box, a juvenile annual (Londres, 1832). Pour connaître les éditions subséquentes et les autres publications de Susanna Moodie, V. C. P. A. Ballstadt, « The literary history of the Strickland family [...] » (thèse de ph.d., Univ. of London, Londres, 1965).

Arch. privées, T. R. McCloy (Calgary, Alberta), C. P. [Strickland] Traill, « A slight sketch of the early life of Mrs. Moodie ».— British Library (Londres), Add. mss 46 653 : ff.260–263 ; 46 654 ; 46 676 : f.11.— M. A. Fitzgibbon, « Biographical sketch », C. P. Traill, Pearls and pebbles ; or, notes of an old naturalist [...] (Toronto, 1894), x–xiii.— A. Y. Morris, Gentle pioneers : five nineteenth-century Canadians (Toronto et Londres, 1968).— J. M. Strickland, Life of Agnes Strickland (Édimbourg et Londres, 1887), 4s.— Clara Thomas, « The Strickland sisters : Susanna Moodie, 1803–1885, Catharine Parr Traill, 1802–1899 », The clear spirit : twenty Canadian women and their times, M. Q. Innis, édit. (Toronto, 1966), 42–73.— W. D. Gairdner, « Traill and Moodie : the two realities », Journal of Canadian Fiction (Fredericton), 1 (1972), no 2 : 35–42.— R. D. MacDonald, « Design and purpose », Littérature canadienne (Vancouver), 51 (hiver 1972) : 20–31.— T. D. MacLulich, « Crusoe in the backwoods : a Canadian fable ? », Mosaic (Winnipeg), 9 (1975–1976), no 2 : 115–126.— W. H. Magee, « Local colour in Canadian fiction », Univ. of Toronto Quarterly (Toronto), 28 (1958–1959) : 176–189.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Carl P. A. Ballstadt, « STRICKLAND, SUSANNA (Moodie) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/strickland_susanna_11F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/strickland_susanna_11F.html |

| Auteur de l'article: | Carl P. A. Ballstadt |

| Titre de l'article: | STRICKLAND, SUSANNA (Moodie) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1982 |

| Année de la révision: | 1982 |

| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |