Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3422541

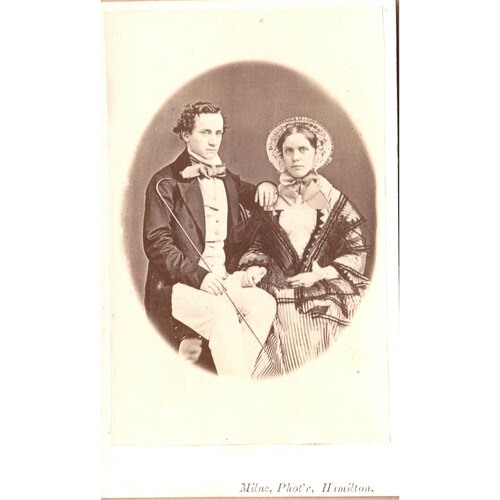

SANFORD, WILLIAM ELI, homme d’affaires, philanthrope et homme politique, né le 16 septembre 1834 à New York, fils d’Eli Sanford, charpentier, et d’Emeline Argall ; le 25 avril 1856, il épousa Emmeline Jackson, et ils eurent un enfant, puis le 25 avril 1866 à Ottawa Harriet Sophia Vaux, et de ce mariage naquirent deux fils et deux filles ; mort par noyade le 10 juillet 1899 dans le lac Rosseau, Ontario.

William Eli Sanford perdit ses parents peu avant d’avoir sept ans. On l’envoya donc à Hamilton, dans le Haut-Canada, chez sa tante Lydia Ann Sanford et son oncle Edward Jackson*, riche ferblantier et membre en vue de l’Église méthodiste. Après avoir reçu un diplôme de la Central School, il fréquenta un moment une école privée au Connecticut. À l’âge de 15 ou 16 ans, il devint commis chez des libraires-éditeurs de New York puis, en 1856, il rentra à Hamilton pour épouser sa cousine Emmeline, fille unique des Jackson. Le couple s’installa ensuite à London, où Sanford exploita, avec son oncle Edward Jackson et Murray Anderson, une fonderie connue sous le nom d’Anderson, Sanford and Company. Le 15 novembre 1857, 18 mois après son mariage, Emmeline mourut, et l’enfant auquel elle avait donné naissance ne lui survécut pas longtemps. Très atteint, Sanford quitta ses associés et retourna à Hamilton, où il ne tarda pas à se lancer dans le commerce de la laine en vrac.

On dit que Sanford, en collaboration avec deux sociétés new-yorkaises, accapara une grande partie de la clientèle des comtés d’Essex, de Kent et de Lambton. Pourtant, après environ deux ans, il abandonna ce commerce lucratif pour fabriquer des vêtements. À cette époque, on confectionnait encore la plupart des vêtements à la maison ou chez le tailleur. L’apparition d’instruments plus efficaces que les outils traditionnels – surtout la machine à coudre à pédale [V. Richard Mott Wanzer] et le couteau à ruban – était encore récente. En améliorant la productivité, ces inventions rendirent possible la commercialisation de beaux vêtements prêts à porter. Profitant de l’occasion, Sanford s’associa à Alexander McInnes et devint l’un des pionniers du vêtement de confection pour hommes au Canada. La Sanford, McInnes and Company ouvrit ses portes en juillet 1861. Edward Jackson versa une contribution de 10 000 $ au capital de l’entreprise et le frère d’Alexander McInnes, Donald, une somme du même ordre. La manufacture elle-même n’était guère plus qu’un entrepôt où l’on taillait les étoffes et stockait le produit fini. On confiait la couture par contrat à des tailleurs allemands hautement qualifiés, et ceux-ci distribuaient les pièces à plusieurs centaines de femmes qui les assemblaient chez elles. Ces immigrants allemands se rendirent à Hamilton sur l’invitation d’Albert Smith Vail, qui devint contremaître de Sanford et de McInnes en 1861 après avoir été surveillant dans une entreprise new-yorkaise de vêtements. D’ascendance allemande, Vail jouissait d’un bon renom parmi l’importante population germanophone de Hamilton dont il parlait couramment la langue. Expert en confection, il allait contribuer énormément à la réussite de l’entreprise, et Sanford reconnaissait généreusement sa valeur.

Dès 1865, Sanford et McInnes songeaient à agrandir leurs locaux et, l’année suivante, ils firent l’acquisition d’un immeuble adjacent à celui qu’ils possédaient déjà, car leur commerce était en plein essor. McInnes s’occupait du bureau et de l’entrepôt. Sanford, lui, veillait à la mise en marché, et son dynamisme constituait l’un des principaux facteurs de succès de la compagnie. Il allait présenter ses échantillons dans tout le Haut-Canada, le Bas-Canada et les Maritimes. Dès 1867, avant tout autre manufacturier canadien de vêtements, il réussit à s’imposer dans la colonie de la Rivière-Rouge, où Alexander Begg était son représentant. La marge de profit dépendait du renouvellement des commandes, et Sanford parvint à construire, puis à maintenir la réputation de sa compagnie.

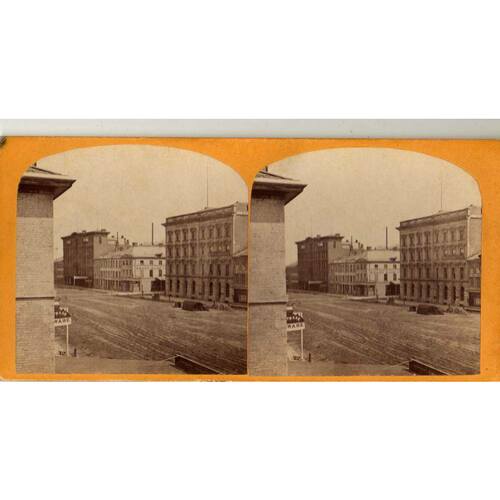

L’expansion spectaculaire que l’entreprise connut dans les années 1860 reflétait l’impressionnant redressement de Hamilton depuis la dépression de 1857 et sa transformation en centre industriel. La Sanford, McInnes and Company put prospérer d’autant plus facilement que les manufacturiers américains, à cause de la guerre de Sécession, et les industries britanniques ne lui faisaient pas concurrence. Après avoir connu des débuts modestes (les ventes se chiffrèrent à 32 000 $ la première année), elle était en 1871 le plus gros manufacturier de vêtements de Hamilton : cette année-là, ses ventes s’élevaient à 350 000 $ et elle avait, rien que dans son usine, 455 employés. Parmi les 35 autres tailleurs ou fabricants de vêtements de la ville, le second en importance ne réalisait que des ventes de 40 000 $ et employait seulement 15 personnes. En fait, toujours en 1871, la compagnie se classait au quatrième rang de l’ensemble des employeurs ontariens et au premier rang de ceux du secteur du vêtement. Par comparaison, la plus grosse entreprise torontoise du même secteur vendait pour 110 000 $ de marchandises et employait 124 ouvrières et ouvriers.

Après la dissolution de la société, dans les derniers mois de 1871, Sanford prit comme associés Vail et Francis Price Bickley ; le nom de l’entreprise devint Sanford, Vail and Bickley. En décembre 1876, ils renouvelèrent leur entente pour trois ans. En 1879, Bickley se retira, et les associés restants, avec William Henry Duffield, teneur des livres de l’entreprise, continuèrent sous le nom de Sanford, Vail and Company.

La nouvelle société prospéra tout au long des années 1870. Cependant, la politique tarifaire du gouvernement libéral, qui imposait des droits aussi élevés sur le vêtement de confection que sur les étoffes, plaçait Sanford dans une situation très difficile par rapport aux manufacturiers anglais de tissu fait d’effiloché. On fabriquait ce tissu, peu coûteux et de qualité médiocre, expressément pour les ouvriers. Sanford était forcé d’importer des vêtements confectionnés dans ce genre d’étoffe, et ils représentaient environ 30 % de ses ventes. Dans un témoignage devant un comité spécial de la chambre des Communes institué en 1874 pour étudier les problèmes des manufacturiers canadiens, il affirma : « Nous avons un avantage sur les Anglais pour ce qui est du style et de la finition des vêtements de catégorie supérieure, mais nous ne pouvons rivaliser avec eux dans le commerce des marchandises à très bas prix et réaliser un bénéfice suffisant. » Il pressait le gouvernement, qui ne se laissa pas convaincre, de faire passer de 15 à 25 % le droit sur les vêtements d’importation afin de stimuler la production canadienne de tissu fait d’effiloché, une étoffe bon marché et de qualité inférieure utilisée surtout pour les vêtements des travailleurs. Ainsi, disait-il, les fabricants canadiens pourraient « éliminer du marché [national] les articles anglais faits de ce tissu ». Grâce à la hausse de la demande générale pour le vêtement de confection relativement chic, déclarait-il, son entreprise, à elle seule, « accroîtrait ses ventes de plus de 200 000 $ ». Membre du parti réformiste (libéral) depuis longtemps, Sanford avait même été président de l’association locale. Cependant, lorsqu’en 1876 les libéraux décidèrent de maintenir les droits tarifaires en vigueur, il résolut, tout comme George Elias Tuckett, fabricant de cigares de Hamilton, d’appuyer les conservateurs et la Politique nationale que sir John Alexander Macdonald était en train de mettre au point. En 1880, donc deux ans après le retour des conservateurs au pouvoir, les ventes de Sanford doublaient, tout comme le nombre de ses employés, qui passa de 1 000 à 2 000.

En 1881, toujours grâce à la Politique nationale, Sanford put inaugurer à Hamilton et à Toronto les premiers d’une chaîne de magasins de vêtements au détail appelés Oak Hall, nom qui devint vite synonyme de qualité et de prix raisonnables. Il en créa aussi à St Catharines vers 1888, à London vers 1892 et à Windsor vers 1895 ; en outre, il ouvrit trois agences, une à Winnipeg en 1882, une à Toronto en 1889 et une à Victoria en 1890. Au début des années 1880, l’entrepôt de trois étages, en pierre, avait été remplacé par un immeuble de quatre étages. La manufacture elle-même était équipée des instruments et machines les plus modernes, ce qui réduisait ses besoins en main-d’œuvre. Ainsi, chaque couteau à ruban pouvait tailler soit 100 pantalons à l’heure, soit 350 costumes ou 50 pardessus par jour. Les aires d’entreposage abritaient un vaste assortiment de marchandises : vêtements de toute qualité et de prix très divers pour hommes, garçons et jeunes, chemises de soirée, chemises de tweed galonnées et chemises à col tenant, élégantes mantes pour dames, gamme complète d’articles en caoutchouc et de combinaisons de travail. Seize commis voyageurs parcouraient le pays et, dans la haute saison, l’entreprise expédiait chaque jour, dans tous les coins du dominion, des marchandises pour une valeur de 12 000 $ à 15 000 $.

L’industrie du vêtement encourageait le travail à domicile, et on pouvait aussi bien piquer à la machine dans un logement que dans les manufactures, où les ouvrières et ouvriers étaient entassés dans de petits ateliers mal éclairés. Sanford utilisait les deux modes de production. Le premier lui permettait de faire appel à une main-d’œuvre facile à trouver, mal payée et largement féminine qui, dans la plupart des cas, se révélait incapable de s’organiser pour se protéger. Déterminé à se classer toujours premier, Sanford pratiquait les mêmes prix que les principaux manufacturiers de vêtement de Toronto et de Montréal, mais il était toujours prêt à vendre moins cher que ses rivaux. Il laissait toute latitude à ses embaucheurs, qui payaient de maigres salaires et faisaient porter à leurs ouvriers le fardeau de chaque baisse de prix. Son propre bénéfice avait plus d’importance que le salaire dont les ouvriers avaient besoin pour subsister. En novembre 1896, la compagnie annonça une réduction générale des salaires de 10 % qui demeura en vigueur un an. Trois mois plus tard, Sanford tenta de faire accepter une baisse plus radicale : il avait l’intention d’imposer une réduction allant jusqu’à 35 % sur le prix de deux modèles fort populaires de manteaux. Les ouvriers qui les confectionnaient refusèrent le contrat et les travailleurs du vêtement de la ville menacèrent de déclencher une grève. En moins de deux jours, Sanford consentit à une réduction moindre.

La Politique nationale ouvrit rapidement le marché du vêtement aux manufacturiers canadiens, mais le département de la Milice et de la Défense continuait d’acheter ses uniformes en Angleterre. Quand Adolphe-Philippe Caron* devint ministre de la Milice, en 1880, il décida de mettre fin à cette pratique, et il encouragea Sanford et quelques autres fabricants à aller visiter les grandes manufactures d’uniformes de Pimlico, à Londres. En 1883, pour la première fois, le département accorda tous ses contrats de vêtements à des entreprises canadiennes ; seule l’étoffe écarlate continua d’être commandée en Angleterre, et ce jusqu’en 1886. Sanford, qui avait acheté l’équipement nécessaire après sa visite à Pimlico, présenta une soumission pour 5 000 capotes et demanda à Macdonald de l’aider à emporter le morceau. Après 1886, le département ne procéda plus par appels d’offres mais envoya plutôt une circulaire à la petite coterie de riches fabricants qui s’étaient rendus à Pimlico et avaient fait par la suite les investissements nécessaires à la production d’étoffes de qualité réglementaire. En outre, toujours pour s’éviter des « ennuis », il abandonna les marchés annuels pour des marchés de trois ans.

Depuis 1878, Sanford contribuait généreusement au parti conservateur, dont il était un fervent militant. Le 8 février 1887, Macdonald le fit entrer au Sénat : il reconnaissait ainsi sa fortune et ses nombreuses relations commerciales, et aussi son ascendant sur l’Église méthodiste, si puissante que le premier ministre devait en tenir compte. Les méthodistes furent particulièrement heureux de l’événement ; durant tout l’été et l’automne de 1886, leurs principaux ministres ontariens avaient multiplié les pressions en faveur de cette nomination. Pendant la campagne électorale de 1887, Sanford se démena tant que le Hamilton Spectator déclara : « peut-être qu’aucun homme, dans Hamilton, n’a travaillé avec autant d’efficacité ». Une des premières nominations politiques qui lui échut après son accession au Sénat fut un siège au conseil d’administration de l’Empire, fondé par les conservateurs en 1887. Comme tous les journaux partisans, celui-là vivait des contributions des alliés du parti. Non seulement Sanford fit-il appel à ses amis et à ses associés mais, en février 1888, il lança une campagne de souscription auprès de ses clients. Cependant, le journal continua d’être assailli de problèmes financiers, les divers appels lancés en sa faveur n’ayant pas donné de résultats satisfaisants.

À peine devenu sénateur, Sanford prit des mesures pour transformer son entreprise en société par actions à responsabilité illimitée. Il en était l’unique propriétaire depuis 1884, année du retrait de ses associés, et il avait pris l’habitude de traiter directement avec le gouvernement. Cependant, présent au Sénat, donc soumis à la loi de l’indépendance du Parlement, il ne pouvait entretenir des rapports avec l’État qu’en qualité d’actionnaire d’une société constituée juridiquement. Pour éviter d’être critiqué en attendant sa charte, il transféra à quelqu’un d’autre le contrat qu’il avait passé avec le gouvernement en 1886. Il n’était donc plus le fournisseur réel, mais son intérêt dans le marché demeurait « exactement le même », comme le signala en 1889 un comité spécial sur les comptes publics qui étudiait le favoritisme dans les contrats de vêtements. Le favoritisme continua d’être critiqué aux Communes jusqu’à la fin du siècle. Dans ses attaques, l’opposition soulignait souvent que Sanford enfreignait l’esprit de la loi. Le député libéral James Somerville l’accusait de la contourner. « Que M. Sanford, faisait-il valoir, touche cet argent en tant que W. E. Sanford manufacturier de vêtements [...] ou par l’entremise de la W. E. Sanford Manufacturing Company [...] l’argent va dans la poche de M. Sanford. » Somerville alléguait aussi que Sanford avait reçu des commandes uniquement à cause de ses généreuses contributions au parti conservateur. Cependant, les contrats continuèrent après le retour des libéraux au pouvoir, en 1896, ce qui indique que la qualité, et pas simplement le favoritisme, était le critère de base. L’accusation de collusion qui pesait sur Sanford s’avérait plus sérieuse. En 1891, Somerville avança que Sanford et Bennett Rosamond*, d’Almonte, s’étaient entendus secrètement pour « se partager la cagnotte ». Un autre député libéral, William Mulock*, répéta l’accusation l’année suivante. En 1896, l’ancien ministre conservateur de la Milice et de la Défense, David Tisdale, parut confirmer ces allégations, et le nouveau ministre libéral, Frederick William Borden*, déclara que Sanford avait accaparé les marchés de serge écarlate et d’étoffe à capotes. De plus, Borden répéta que, comme on le soupçonnait depuis longtemps, Sanford avait conspiré avec d’autres pour fixer les prix. Sanford lui télégraphia un démenti indigné et demanda qu’il le lise en chambre. Borden le fit « avec grand plaisir » et n’exprima plus jamais de doutes sur sa probité. Il réinstaura les contrats annuels, mais les commandes d’uniformes continuèrent d’être offertes par circulaire aux mêmes entreprises.

Sanford fit partie de plusieurs comités du Sénat – par exemple le comité sur les banques et le commerce de 1887 à 1899 ainsi que celui sur les chemins de fer, les télégraphes et les ports de 1887 à 1893 et de 1895 à 1899 – ce qui montre que le développement de l’économie canadienne lui tenait à cœur. En 1888, en tant que membre du comité spécial sur les ressources du bassin du Mackenzie, présidé par John Christian Schultz, il envisagea avec enthousiasme les retombées positives de l’immigration de masse. L’immensité du Nord-Ouest et son potentiel apparemment illimité l’avaient séduit dès sa première visite dans cette région, près de 30 ans auparavant. En 1884, à titre d’associé principal de la North Western Drainage Company, il avait reçu 52 000 acres de terre du gouvernement manitobain de John Norquay* pour l’assèchement des marais Big Grass et Westbourne qui ne fut terminé que trois ans plus tard. Comme il ne s’attendait pas à vendre ces terres avant bon nombre d’années, il mit 25 000 acres de côté pour un ranch et garda le reste en vue d’en tirer un bénéfice. Mise en vente en 1898, cette portion fut finalement vendue comme partie de sa succession « à des prix variant de trois dollars à trente dollars l’acre », ce qui, comme le dit son régisseur de Winnipeg et exécuteur testamentaire, rapporta « un très joli bénéfice ».

Si Sanford arrivait à diriger une grande entreprise manufacturière et à mener une carrière politique, tout en participant à divers organismes méthodistes et œuvres philanthropiques, c’est parce qu’il savait choisir des assistants compétents. Albert Smith Vail en était un ; Robert Thomas Riley, fermier originaire de la région de Hamilton, sut lui aussi se rendre indispensable. Sanford l’embaucha en 1881 pour qu’il assigne des sous-contrats au nom de la North Western Drainage Company. Les travaux ne commencèrent qu’à l’été de 1882, et ils s’avérèrent si décourageants, à cause du niveau élevé de l’eau, que les autres administrateurs vendirent leurs parts à Sanford. Riley s’installa ensuite à Winnipeg, où il s’occupa des transactions foncières de Sanford, de son agence de vêtements et des contrats de drainage. En 1886, un an avant la fin des travaux d’assèchement, Sanford réunit plusieurs de ses riches amis de Hamilton et fonda la Westbourne Cattle Company en vue d’exploiter les 25 000 acres de terre qu’il avait réservées à l’élevage. Le ranch connut des débuts modestes – 60 ou 70 juments poulinières et quelque 400 vaches et veaux – mais compta bientôt 200 chevaux et 1 000 bovins. À sa vente annuelle de chevaux, Sanford faisait venir un train spécial de Winnipeg uniquement pour être sûr d’avoir une « assistance nombreuse ». Durant la douzaine d’années d’exploitation du ranch, Riley enregistra la vente de 667 chevaux. Il n’existe aucun relevé semblable sur les bovins mais, en une seule année, on expédia 250 têtes à Montréal pour l’exportation. Sanford cultivait aussi 500 acres de blé dont le rendement moyen atteignait de 30 à 50 boisseaux par acre.

Si l’immigration vers le Nord-Ouest était essentielle à l’expansion des marchés intérieurs et à la prospérité de Sanford, les échanges internationaux ne l’étaient pas moins. Durant des années, il tenta, sans succès, de se faire exportateur. En 1874, dans un témoignage devant un comité spécial, il fit observer que, dans les faits, la politique protectionniste des États-Unis excluait ses produits. Même si le gouvernement du Canada offrait une remise intégrale du tarif, disait-il, il serait incapable de se tailler une place sur le marché américain parce que l’industrie du vêtement s’y révélait trop solide. En 1894, il se trouvait à Washington, d’où il tenait officieusement sir John Sparrow David Thompson au courant des débats tumultueux qu’un projet de loi de « libération des échanges » suscitait au Congrès. Il était en bons termes avec un grand nombre de ses homologues politiques américains et allait régulièrement dîner avec eux ou leur faire la conversation dans les fumoirs. En fait, il se sentait tellement chez lui qu’ils le considéraient comme l’« un de [leurs] sénateurs de l’État du Canada ». Cependant, son grand rêve était de percer sur le marché australien. En 1888, son représentant de commerce lui signala, dans un rapport enthousiaste, que là-bas on voulait « des tweeds canadiens de Halifax et des tweeds légers 100 % laine, bien noueux ». Malheureusement, les liaisons maritimes n’étaient pas régulières. Pourtant, Sanford n’abandonna jamais la partie et, même en 1895, son représentant travaillait « encore à gagner le marché des colonies australiennes ».

Sanford faisait énormément de spéculation immobilière. Non seulement était-il l’un des plus gros propriétaires terriens du Manitoba, mais il possédait de nombreux logements et lots à Hamilton et ailleurs. Ses transactions ne s’avéraient pas toujours profitables. En 1880, il acheta dans le canton de Barrie 1 000 acres de terrain riche en marbre en vue de former une compagnie qui les exploiterait. Son projet ne se concrétisa jamais : le marché était trop petit pour que l’exploitation soit rentable et le type de marbre qu’on y extrayait n’était pas à la mode. Par ailleurs, Sanford fut promoteur et directeur général désigné d’une société qui devait porter le nom de Saskatchewan Colonization Railway Company, vice-président de la Hamilton Provident and Loan Company et membre du conseil d’administration de la Banque d’Échange du Canada. En 1876–1877, il fut président du Board of Trade de Hamilton et, en 1887–1888, il fit partie du comité exécutif de l’Association des manufacturiers canadiens, mais apparemment il ne s’y signala pas par sa participation.

Tant à titre d’homme d’affaires que de membre de diverses associations reliées à ses entreprises commerciales, Sanford était reconnu pour sa philanthropie, son souci du bien public et ses nombreux actes de charité. Pilier de la congrégation méthodiste Centenary de Hamilton à compter de 1868, il poursuivit une tradition instaurée par son oncle, qui en avait été l’un des fondateurs et des principaux membres. Tour à tour économe, secrétaire du conseil d’administration et trésorier de plusieurs fonds, il apparut comme l’un des plus généreux donateurs de la caisse de construction. Après l’union des différentes branches méthodistes, il assista à toutes les conférences générales en tant que délégué laïque. On considérait qu’aucun temple de Hamilton ne présentait de plus belle musique au cours des offices que l’église Centenary, et le mérite en revenait en partie à Sanford, membre assidu du comité de musique. Il soutenait généreusement les sociétés missionnaires, éducatives et autres de l’Église méthodiste, de même que la British and Foreign Bible Society, dont il fut vice-président à Hamilton pendant quelques années.

En 1873, au cours d’une visite à Victoria, Sanford « proposa que l’on entreprenne un effort permanent de quelque sorte » pour les nombreux Chinois qui vivaient là à l’écart de l’influence « civilisatrice » du christianisme. L’année suivante, il s’engagea à verser 500 $ pour l’établissement d’une mission chinoise et promit de donner la même somme chaque année pour l’aider à continuer son travail. La Sanford Mission School, dont on attendait beaucoup, disparut rapidement à cause du racisme ; dès 1877 ou 1878, elle avait fermé ses portes.

Toujours comme son oncle, Sanford apporta un solide concours à plusieurs établissements d’enseignement. Il fit partie du premier conseil d’administration du Wesleyan Boys’ Institute de Dundas, constitué juridiquement en mars 1873. Cinq ans plus tard, il entra au conseil d’administration du Wesleyan Female College, dont il fut vice-président de 1881 à 1888 et président de 1890 à 1897. Il compta aussi au nombre des administrateurs de la Hamilton Art School. Très attaché au Victoria College, il fut membre du conseil (rebaptisé par la suite conseil des régents) de 1876 à sa mort. Pendant l’âpre querelle sur l’affiliation du collège à la University of Toronto, convaincu que l’établissement devait être « indépendant de l’aide de l’État et de l’influence de l’État », il se rangea du côté des adversaires de la proposition. Il offrit même 50 000 $ à la Conférence méthodiste dans l’espoir que le collège, ce « butin très convoité », s’installerait à Hamilton.

Autre grande préoccupation de Sanford : le programme d’immigration pour enfants. Il en entendit parler pour la première fois lorsque le révérend Thomas Bowman Stephenson vint à Hamilton, en 1872, fonder une succursale de la Children’s Home. Ce serait un foyer d’accueil qui placerait des enfants immigrants, pour adoption, dans des familles canadiennes, où ils deviendraient ouvriers agricoles, travailleurs manuels, artisans ou domestiques, bref constitueraient le type de main-d’œuvre dont l’offre locale était bien inférieure à la demande. En retour, ils recevraient une instruction régulière et un salaire selon une échelle fixée à l’avance. Sanford s’occupait en partie de ce programme pour des motifs personnels. En 1893, dans une allocution au St Mary’s Orphan Asylum, il déclara : « Quand je vois de petits orphelins [...] j’éprouve une sympathie réelle pour eux car, dans mon enfance, je n’ai pas connu l’amour d’une mère ni les soins d’un père. » Parmi le premier groupe de 34 garçons arrivés au foyer en mai 1872, deux trouvèrent de l’emploi à son entrepôt. À titre de trésorier de la succursale canadienne, il recevait et déposait à la banque les salaires des enfants. En outre, il s’intéressait vivement à ce qui arrivait à ceux qu’on avait placés et prenait sans délai des mesures dans les cas de mauvais traitements ou de négligence. Il trouvait que le programme fonctionnait merveilleusement bien et se montrait très sévère envers ses détracteurs. Selon lui, les enfants étaient les « immigrants les plus désirables » parce qu’il n’avaient pas « d’habitudes bien ancrées » et que, « en recevant une formation au Canada et en vivant comme les Canadiens, il s’intégr[aient] très vite et form[aient] ensuite la classe de gens la plus digne de confiance ». Cependant, le nom de Sanford évoque surtout Elsinore, maison d’été non confessionnelle pour les enfants pauvres et malades de Hamilton, qu’il fit construire lui-même en 1890 au coût de 10 000 $. Située sur la plage de Burlington, elle rappelait les colonies de vacances par ses grandes galeries ouvertes et ses agréables pièces aérées. Vers 1896, Elsinore changea de vocation et devint une maison de convalescence pour adultes démunis, mais Sanford continua de la financer.

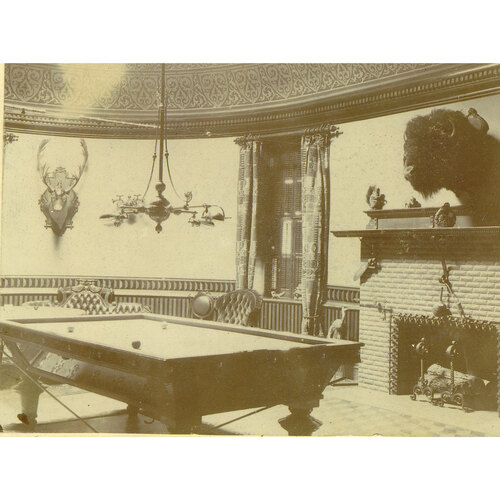

Comme le démontre l’ampleur de ses actes de générosité, Sanford était un homme très riche. D’ailleurs, il aimait l’apparat. Plus que toute autre chose, sa maison, dont il avait hérité de sa tante en 1875, en vint à symboliser son rang social. Deux ans après s’y être installé, il entreprit le premier de deux ambitieux projets de reconstruction qui la modifièrent au point de la rendre méconnaissable. La deuxième série de travaux, terminée en 1892, dura deux ans et en fit l’une des plus belles maisons de l’Ontario, sinon de tout le pays. Imposant manoir de 56 pièces, Wesanford (dérivé du nom de Sanford) avait coûté, disait-on, 250 000 $, et ce en tenant compte uniquement de la seconde reconstruction. Ses pelouses et serres s’étendaient sur une superficie égale à la moitié d’un pâté de maisons. L’intérieur, richement décoré, regorgeait de plantes tropicales rares ainsi que de trésors artistiques – toiles, statues et autres objets – d’une valeur totale de 100 000 $, acquis au cours de nombreux voyages à l’étranger. La maison était équipée des plus récentes innovations : ascenseurs électriques, allume-gaz automatiques, orchestrions électriques et réseau téléphonique reliant toutes les pièces. La plus grande d’entre elles, qui mesurait 50 pieds sur 28, ressemblait davantage, a-t-on dit, « à la salle des banquets de quelque ancien château féodal qu’à la salle de réception d’une résidence moderne ». Sanford avait des caprices si extravagants que la robinetterie de l’une des chambres d’amis était incrustée de porcelaine Royal Crown Derby. Somptueusement meublée, dotée d’une tour à pinacle, d’un portique à colonnades et d’une promenade circulaire, Wesanford témoignait de la grandeur de Sanford, tout comme son appartenance au Hamilton Club, au Rideau Club d’Ottawa, à l’Albany Club de Toronto et au Royal Hamilton Yacht Club, dont il était commodore. Sanford avait toujours pris de longues vacances avec sa famille, en Europe ou ailleurs. Néanmoins, les affaires monopolisaient la plus grande partie de son attention, et sa nomination au Sénat réduisit encore davantage le temps qu’il pouvait passer avec les siens – quatre à six mois par an « tout au plus ». Peu à peu, sa seconde femme et lui s’éloignèrent l’un de l’autre, pour des raisons sur lesquelles on ne pouvait que spéculer, et tout le monde sut qu’ils menaient leur vie chacun de son côté. En 1894, lady Aberdeen [Marjoribanks*] nota dans son journal : « Nous savons très bien que c’est un fait notoire que lorsqu’il arrive à la maison, Mme Sanford s’en va, et que lorsqu’elle arrive il part, et que c’est à cause de quelque chose dans sa vie privée à lui. Rien n’a été porté ouvertement devant les tribunaux, alors nous l’avons invité à dîner [...] et [nous avons fait] tout ce qui lui était dû en tant que sénateur, mais rien de plus. » Chaque année, de 1897 à sa mort, Sanford prétendait aller visiter des mines d’argent qu’il avait au Mexique, mais la chose fut démentie par l’un de ses exécuteurs testamentaires, sans doute Mme Sanford, après son décès. Il avait importuné lady Aberdeen et lady Thompson [Affleck*] pour avoir un titre de chevalier, mais la première ne voulait pas en entendre parler : « Il est, disait-elle, trop désespérément vulgaire et indélicat. »

Sanford mourut subitement à sa maison d’été du lac Rosseau. Il était sur le point de revenir d’une matinée de pêche lorsqu’il constata que l’ancre de son embarcation était coincée dans les rochers. Au lieu de s’épuiser à la tirer, il coupa le filin et y attacha sa bouée de sauvetage pour pouvoir la repérer plus tard. C’est à ce moment qu’il fut pris d’une violente crise de rhumatisme ; en tombant, il fit chavirer le bateau. Sa jeune compagne avait une bouée, mais lui, incapable de se servir de ses bras à cause de la douleur, se noya. Toute sa succession, estimée à plus d’un million de dollars, alla à sa famille, sans rien pour des œuvres de charité. Le Hamilton Spectator expliqua : « Il trouvait que le gouvernement de l’Ontario en prend assez pour cela dans les droits de succession. »

Après des funérailles grandioses, on inhuma Sanford dans un mausolée, sur un beau monticule qui surplombe le lac Ontario. Ce monument, version miniature d’un temple grec (30 pieds sur 18), à colonnes lisses et à chapitaux et bases richement sculptés, avait coûté environ 100 000 $. Sur le toit, au-dessus de l’entrée, s’élève une statue, symbole de l’espoir, dont la main droite pointe vers le ciel et la gauche repose sur l’ancre de la foi. Sanford ne voulait pas que l’on se souvienne de lui seulement comme d’un prince des affaires, d’un législateur et d’un chrétien. Il espérait aussi que son exemple, symbolisé par cette œuvre d’art, se révélerait, ainsi que le disait le Kingston News, « une source d’enseignement et d’inspiration pour les jeunes gens du Canada, [qui se rappelleraient que] cet homme d’affaires, parti de presque rien, avait acquis richesse et influence tout en suivant strictement les principes du christianisme ».

C’était présenter les choses sous un éclairage bien favorable. En fait, William Eli Sanford avait eu des parents riches, et son premier bailleur de fonds avait été son oncle millionnaire. À mesure qu’il s’enrichissait aux dépens de ses ouvriers, il avait courtisé la respectabilité, avait recherché et obtenu le prestige d’un poste de sénateur et s’était fait un nid bien douillet. Devenue un but en soi, la richesse devait être, comme Wesanford, étalée pour qu’on l’admire ; elle n’était qu’incidemment un moyen de mieux servir autrui. Tout cela, d’ailleurs, ne manque pas d’ironie. Principal employeur de sa ville, Sanford se considérait non pas comme un exploiteur mais comme un bienfaiteur : ne donnait-il pas du travail à des centaines de femmes, d’hommes, de filles et de garçons, ne leur offrait-il pas la chance d’apprendre un métier qui leur permettrait d’assurer leur subsistance et de devenir de bons citoyens ? Jamais il ne prit la peine de songer combien sa poursuite du profit rendait leur existence précaire, ni combien il vivait somptueusement alors qu’eux se tuaient à la tâche.

AN, MG 26, A ; D (mfm aux AO) ; MG 28, 1230, 1 ; MG 30, C64, 32, file 4 ; RG 68, 118 : 11.— AO, RG 22, sér. 205, n° 4891 ; RG 53, sér. 18, 8 : fo 28 ; RG 55, partnership records, Wentworth County, déclarations, nos 114, 222, 655, 946–947 ; special declarations, n° 12.— Baker Library, R. G. Dun & Co. credit ledger, Canada, 25 : 225 (mfm aux AN).— Frontenac Land Registry Office (Kingston, Ontario), Abstract index to deeds, Barrie Township, concession 8, lot 27 ; concessions 9–10, lot 28 ; concession 10, lot 29.— HPL, Scrapbooks, J. Tinsley, « Hamilton scrapbooks », 3 : 113.— Univ. of Guelph, Ontario, Dept. of Geography, Bloomfield databases, CANIND71, URBIND71 et RURIND71 (créé à partir du recensement manuscrit de 1871 des établissements industriels ontariens).— Canada, chambre des Communes, Débats, 14 mars 1879, 11 août 1891, 12 avril 1892, 25 sept., 1er oct. 1896 ; Journaux, 1874, app. 3 ; 1889, app. 2b ; Commission royale sur le travail et le capital, Rapport, Ontario ; Dép. des Mines, Mines Branch, Report on the building and ornemental stones of Canada (5 vol., Ottawa, 1912–1918), 1 ; Parl., Doc. de la session, 1884, n° 8 ; 1887, n° 9 ; Sénat, Débats, 16 mai 1888, 13 mars 1889.— Canada Gazette, 6 sept. 1879, 12 juin 1886, 4 juin 1887.— Information as to lands in Westbourne County, the property of the Hon. W. E. Sanford (Winnipeg, 1898 ; copie aux AO, Pamphlet coll., 1898, n° 45).— [I. M. Marjoribanks Hamilton-Gordon, marquise d’] Aberdeen, The Canadien journal of Lady Aberdeen, 1893–1898, introd. de J. T. Saywell (Toronto, 1960).— Methodist Church (Canada, Newfoundland, Bermuda), Missionary Soc., Annual report (Toronto), 1884–1886.— Methodist Church of Canada, Missionary Soc., Annual report (Toronto), 1874–1884.— Ontario, Royal commission on the mineral resources of Ontario and measures for their development, Report (Toronto, 1890).— Christian Guardian, 4 mars 1874.— Globe, 14 janv. 1899.— Hamilton Spectator, 12 avril 1865, 7 juill. 1881, 11 sept. 1886, 23 févr., 15 mars 1887, 1er juill., 1er nov. 1890, 4 avril 1891, 8 juin 1892, 15 févr. 1893, 11 mars, 17 mai 1895, 3 oct., 3 nov. 1896, 30 janv., 3 févr., 8 mars, 13 oct., 3 nov. 1897, 17 janv. 1898, 13 janv., 11–13, 21 juill., 11 nov. 1899.— Monetary Times, 14 juill. 1899.— Nor’Wester (Winnipeg), 14 déc. 1867.— Semi-Weekly Spectator (Hamilton, Ontario), 17 nov. 1858.— Canadien biog. dict.— Cyclopædia of Canadian biog. (Rose et Charlesworth), 2.— Hamilton and its industries [...], E. P. Morgan et F. L. Harvey, compil. (2e éd., Hamilton, 1884).— Hamilton Ladies’ College, Catalogue (Hamilton), 1877–1896.— Mercantile agency reference book, 1864–1900.— Prominent men of Canada [...], G. M. Adam, édit. (Toronto, 1892).— Victoria College, Calendar (Cobourg, Ontario), 1874–1883.— Victoria Univ., Calendar (Cobourg ; Toronto), 1884–1900.— William Bradfield, The life of the Reverend Thomas Bowman Stephenson, founder of « The Children’s Home » and of the Wesley Deaconess Institute (Londres, 1913).— The Centenary Church, the United Church of Canada, 24 Main Street West, Hamilton, Ontario, 1868–1968 ([Hamilton, 1968]).— The history of the town of Dundas, T. R. Woodhouse, compil. (3 vol., [Dundas, Ontario], 1965–1968), 3.— Margaret Morton Fahrni et W. L. Morton, Third crossing ; a history of the first quarter century of the town and district of Gladstone in the province of Manitoba (Winnipeg, 1946).— S. S. Osterhout, Orientals in Canada : the story of the work of the United Church of Canada with Asiatics in Canada (Toronto, 1929).— R. T. Riley, « Draining the march », When the west was bourne : a history of Westbourne and district, 1860 to 1985 (Westbourne, Manitoba, 1985).— C. E. Sanford, Thomas Sanford, the emigrant to New England ; ancestry, life and descendants, 1632–4 [...] (2 vol., Rutland, Vt., 1911).— G. E. Evans, « Yachting on Lake Ontario », Dominion Illustrated Monthly (Montréal), 1 (févr. 1892—janv. 1893) 370–383.— Globe and Mail, 6 mai 1938.— Hamilton Spectator, 10 mai 1938.

Bibliographie de la version modifiée :

FamilySearch, « Canada, Ontario, county marriage registers, 1858–1869 », William Eli Sanford et Harriet Sophia Vaux, 25 avril 1866 : www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q2CB-3XY5?cid=fs_copy (consulté le 2 févr. 2023).— Find a Grave, « Memorial no 22092441 » : www.findagrave.com (consulté le 2 févr. 2023).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Peter Hanlon, « SANFORD, WILLIAM ELI », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 26 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/sanford_william_eli_12F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/sanford_william_eli_12F.html |

| Auteur de l'article: | Peter Hanlon |

| Titre de l'article: | SANFORD, WILLIAM ELI |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1990 |

| Année de la révision: | 2023 |

| Date de consultation: | 26 avr. 2025 |