QUETTON ST GEORGE, LAURENT (baptisé Laurent Quet même si sa famille s’appelait aussi Quetton, il adopta le nom de St George en Angleterre en 1796 et signa Quetton St George jusqu’à son retour en France en 1816, après quoi il signa Quetton de St Georges), marchand et propriétaire foncier, né le 4 juin 1771 à Vérargues, près de Montpellier, France, fils de Jean Quet et d’une prénommée Catherine ; en mai 1819, il épousa Adèle de Barbeyrac, et ils eurent un fils ; de sa liaison avec Marguerite Vallière, fille d’un forgeron de Windham, au nord d’York (Toronto), il eut aussi un fils et une fille ; décédé le 8 juin 1821 à Orléans, France.

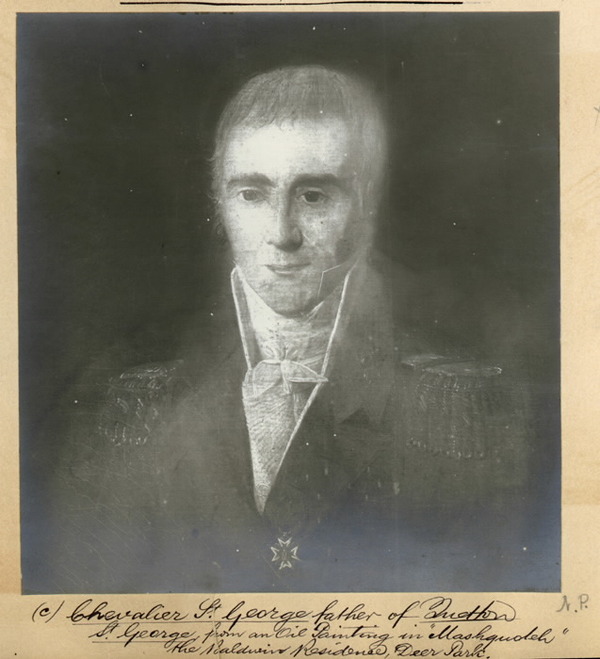

Ce fut à cause de la Révolution française que Laurent Quet entreprit l’odyssée au terme de laquelle il allait devenir Quetton de St Georges. En 1789, il faisait son apprentissage de marchand, mais sa famille était si attachée à l’Église catholique et à la monarchie que le tourbillon des événements ne tarda pas à l’emporter. La révolution comptait dans la région de l’Hérault toutes sortes d’adversaires bien résolus, mais un nombre relativement restreint d’habitants, dont les frères Quet, choisirent ou furent forcés d’émigrer. Son père et un de ses frères ayant été emprisonnés, Laurent et un autre de ses frères, Étienne, décidèrent en octobre 1791 de partir en exil. Passés en Rhénanie, ils rejoignirent la légion de Mirabeau comme volontaires en décembre et combattirent dans le Brisgau et en Alsace. Étienne fut tué en décembre 1793. L’année suivante et dans les premiers mois de 1795, Laurent servit en Hollande comme volontaire dans la légion de Béon ; en mars, il entra dans l’armée royaliste de Bretagne à titre de sous-lieutenant d’un régiment de cavalerie. Tout comme Joseph-Geneviève de Puisaye, il était de la force d’invasion qui, en juin 1795, fit une malheureuse tentative de débarquement à la baie de Quiberon, dans le sud-ouest de la Bretagne. Ayant échappé à la capture et à une exécution presque certaine, Laurent Quet retourna en Angleterre. Là-bas, comme l’attesta plus tard le comte de Chalus, Quet et plusieurs autres royalistes adoptèrent de nouveaux noms « pour Soustraire Leurs familles du Gloire de la republique ». Il choisit St George, dit-on, parce qu’il était arrivé en Angleterre la première fois le jour de la fête de ce saint. Le 1er avril 1796, il fut promu major avec le grade effectif de lieutenant-colonel dans l’infanterie royaliste. Probablement en juin 1796, mais peut-être en 1798, il devint chevalier de Saint-Louis.

Le sort des royalistes émigrés en Angleterre faisait l’objet de discussions de plus en plus nombreuses, et plusieurs solutions étaient avancées. Celle de Puisaye, entre autres, fut acceptée : il s’agissait d’aller fonder une colonie de militaires français dans le Haut-Canada, projet pour lequel il obtint une concession foncière des autorités britanniques et rassembla plusieurs personnes. On aurait peine à imaginer des gens moins bien préparés à cultiver la terre dans une région aussi isolée. Parmi les 14 officiers qui partaient, St George était l’un des plus jeunes et des moins bien nés. Il était également le seul qui allait réussir dans le Nouveau Monde. Le groupe arriva à Québec dans les derniers mois de 1798 ; au début du printemps suivant, St George se mit en route pour l’établissement de Windham avec quelques-uns de ses compagnons. Pendant deux ou trois ans, il fit la traite des fourrures avec les Indiens des environs. Sa minutie coutumière apparaît dans un épais carnet où il notait le vocabulaire des Mississagués. Il faisait apparemment de la traite dans la région du lac Simcoe et eut pendant quelque temps une base au lac Couchiching. Son existence était celle, difficile, d’un nomade mais elle lui permit d’établir des liens avec certains des principaux marchands de fourrures d’Amérique du Nord, dont John Jacob Astor, de New York, ainsi que la McTavish, McGillivray and Company et la James and Andrew McGill and Company, de Montréal.

Quand Puisaye projeta de retourner en Angleterre en 1802, St George et un autre officier, Ambroise de Farcy, décidèrent d’ouvrir un magasin dans sa maison, près de Niagara (Niagara-on-the-Lake). Puisaye se vanterait un jour d’avoir ainsi permis à St George de se lancer plus avant dans le commerce, mais c’était beaucoup surestimer son rôle dans la carrière proprement commerciale de son compatriote. Dès la fin de juillet, St George et Farcy annonçaient leurs marchandises. Puis, presque tout de suite, St George alla s’installer à York pour ouvrir un commerce de détail. En 1803, il rompit avec Farcy ; jusqu’en 1815, il demeura l’unique propriétaire de la Quetton St George and Company.

Comme d’autres marchands haut-canadiens de l’époque, St George ne se contentait pas de vendre des marchandises d’importation et des produits locaux de toutes sortes ; il faisait crédit et offrait aussi d’autres services financiers. Il effectuait de nombreuses transactions avec les marchands de Montréal et importait certaines marchandises de New York, notamment du thé. Bientôt il ajouta des succursales à son commerce : une à Kingston en 1806 (Augustin Boiton de Fougères, un autre officier royaliste, en assuma la responsabilité jusqu’en 1810, après quoi Hugh Christopher Thomson prit la relève), une à Niagara (dirigée par Charles Fortier jusqu’en 1808), une à Amherstburg à la fin de 1807 (sous la raison sociale de Boucherville and McDonell) et, enfin, une autre à l’extrémité du lac Ontario en 1808, d’abord près de Dundas, puis dans ce village même (Hector S. MacKay en assuma bientôt la direction). Tous ces endroits, à l’exception du dernier, étaient non seulement des agglomérations promises à un bel avenir commercial, mais aussi des centres qui accueillaient la petite garnison britannique de la province. Même si la langue d’usage dans son entreprise était surtout l’anglais, St George put, au début, correspondre en français avec tous les magasins, sauf celui de Dundas. En l’espace de quelques années, les pelleteries devinrent tout au plus un à-côté ; David David, une de ses principales relations à Montréal, lui conseilla en 1808 d’« abandonner ce secteur ou [de] mieux [s’]occuper de [ses] fourrures ». À l’époque, il faisait autant le commerce de la farine et de la potasse que des pelleteries et effectuait la plupart de ses paiements en lettres de change ou en espèces. À Dundas, MacKay exploitait aussi une distillerie et une fabrique de potasse. En 1810, l’entreprise réalisa des importations d’au moins £10 000 (cours de Halifax), ce qui la classait parmi les premières de la province. Pour maintenir un réseau aussi étendu, St George devait voyager beaucoup, entretenir une volumineuse correspondance, choisir ses commis avec soin et déléguer efficacement les responsabilités. Il était assez exceptionnel qu’un marchand si éloigné des grands centres arrive à traiter en toute indépendance avec des fournisseurs aussi divers ; que St George en ait été capable ne laisse planer aucune équivoque sur sa compétence et sa réputation.

St George avait donné de l’expansion à ses affaires en dépit du fait qu’il s’était lancé seul dans ce domaine, sans associé ni gros capitaux personnels. Dès 1802 cependant, il disposait de ce qui remplace le mieux le capital : le crédit. Les liens qu’il avait réussi à établir avec les commerçants de fourrures montre combien ceux-ci savaient s’adapter à la croissance des établissements agricoles du Haut-Canada. Sa décision de quitter Niagara pour York fut l’une des causes majeures de son ascension. Ce fut en effet dans cette ville que lui-même et deux autres marchands, Alexander Wood* et William Allan*, devinrent les figures dominantes du milieu des affaires et le restèrent pendant toute une génération.

St George ne tarda pas à nouer des relations au sein du gouvernement provincial et surtout de l’armée britannique. L’élite yorkaise ne l’accepta cependant jamais tout à fait, peut-être en partie parce qu’un trop grand nombre de ses membres (William Jarvis*, par exemple) avaient envers lui des dettes qu’ils n’étaient pas capables de payer. Que les Powell aient qualifié de « présomptueux » le désir qu’il manifestait en 1807 de demander en mariage leur fille Anne témoigne de la froideur avec laquelle on le considérait. Même si, au fil du temps, ses écrits en vinrent à ne contenir que quelques gallicismes et bizarreries orthographiques, il parlait un anglais imparfait, s’il faut l’en croire, ce qui creusait un fossé entre lui et son entourage. Toutefois, son langage ne gênait pas les officiers de la garnison, avec qui il avait beaucoup de points communs, comme le révèle la correspondance très amicale qu’il entretenait en français avec le major William Halton, secrétaire particulier du lieutenant-gouverneur Francis Gore*. Son meilleur ami, le docteur William Warren Baldwin*, était lui aussi regardé d’un peu haut par l’élite yorkaise. St George était un bon vivant qui, selon plusieurs témoignages, ne dédaignait pas les « petites fillettes ». Mme Baldwin disait plaisamment qu’il était « resté bien français, ce flatteur », tandis que son mari, moqueur, le rangeait parmi « les adeptes presque inconditionnels d’Épicure, en raison de son goût pour la bonne chère, le bon vin et la frivolité ». Comme l’armée dépensait à elle seule de grosses sommes et que le gouvernement provincial tirait une bonne partie de ses fonds de la caisse militaire à Québec, les amitiés que St George avait nouées parmi les officiers supérieurs de la garnison lui donnaient accès à la plus importante source de devises hors de la province. En fait, il fournissait des services financiers au commissariat et à d’autres sections locales des forces armées, qui obtenaient régulièrement des fonds par son intermédiaire. Comme Robert Hamilton* l’avait fait naguère à Niagara, St George pouvait utiliser ces devises pour garantir ses paiements et, par conséquent, conserver un crédit élevé.

La réussite ne s’atteignait pas sans risque, comme le montre l’épisode suivant. En 1808, St George commanda à New York une grosse cargaison de thé et d’autres denrées dont l’exportation était alors interdite par le gouvernement américain. Aidé par un homme qui faisait « de la contrebande » là-bas, son commis, Green Despard, ficela un shérif adjoint de Lewiston et parvint à faire passer les marchandises sur la rive canadienne du Niagara. Au cours de sa carrière, il arriva à St George de prendre des décisions peu judicieuses, de se retrouver avec de mauvaises créances, de voir des commis prendre la clef des champs, se mettre à boire ou ne pas bien faire leur travail. Néanmoins, il savait tirer parti de son crédit et savait diriger. Par exemple, ses collègues officiers royalistes lui donnèrent du fil à retordre, tant à titre d’employés que de clients, car ils se mirent apparemment à jalouser son succès et à abuser de leurs liens passés. Or, sans rompre avec eux, St George sut réduire au minimum les pertes que lui occasionnaient les agissements d’un Boiton ou le crédit accordé à Farcy ou à Chalus, par exemple. Il résista avec acharnement aux prétentions de Puisaye, qui lui semblaient injustifiées. Bien qu’il ne l’ait pas recherché, semble-t-il, il finit par détenir une bonne partie des terres qu’ils avaient revendiquées à titre d’anciens officiers. Il avait tendance à mener ses employés à la baguette, comme s’ils étaient des officiers subalternes, des sous-officiers ou des hommes de troupe. Cependant, ses commis étant de « jeunes gentlemen », sa « croyance en leur fidélité » lui imposait d’être loyal envers eux. En 1808–1809, il dépensa une somme considérable pour défendre l’un d’eux devant la justice et refusa tout compromis. « Vous devez me permettre, disait-il, de décliner une proposition qui tendrait à ternir mon honneur et ma bienveillance aussi bien que l’intégrité de ceux qui sont à mon service. »

La guerre de 1812 accrut les dépenses militaires et, en poussant le gouvernement à émettre des billets de l’armée, augmenta les liquidités qui circulaient dans la province. Cet état de choses permit à St George de hausser son bénéfice sur ses ventes et de recouvrer davantage de créances. Même si les déprédations de l’ennemi lui firent perdre £2 000, les compensations ne manquèrent sûrement pas pour lui. Son problème majeur était de trouver plus de marchandises à vendre sans les payer un prix prohibitif. Sa situation financière était assez solide pour qu’il fasse des commandes importantes directement en Grande-Bretagne, où il se rendit d’ailleurs au début de 1815. Lorsqu’il revint dans le Haut-Canada au printemps, il forma avec John Spread Baldwin (frère de William Warren) et Jules-Maurice Quesnel*, deux de ses commis les plus sûrs, une société qui géra l’entreprise jusqu’à la fin de 1819. Puis, projetant un long séjour en France, St George quitta York en mai 1815 après avoir reçu de la bonne société de la ville un témoignage reconnaissant son « honneur et [son] intégrité ». Il dut retarder son départ en apprenant que Napoléon avait quitté l’île d’Elbe, mais il profita de l’occasion pour passer quelques mois agréables, surtout à Québec, où il se fiança semble-t-il à une demoiselle Baby. Toutefois, lorsqu’il s’embarqua pour l’Angleterre et la France en novembre 1815, il n’était toujours pas marié.

Comme St George prévoyait rentrer bientôt dans le Haut-Canada, il continua de parler affaires dans ses lettres à ses amis de la province, mais il ne tarda pas à perdre de vue les détails des opérations. Malgré la déflation aiguë qui dévaluait alors terres et stocks et qui imposait aux débiteurs une pression quasi insupportable, Quesnel et les deux frères Baldwin réussirent admirablement bien à libérer des capitaux de l’actif que St George possédait dans le Haut-Canada sans interrompre la marche de l’entreprise. La Quetton St George and Company continua d’exister jusqu’en décembre 1819 et, à ce moment, St George y possédait encore un capital évalué à £4 000. Ensuite, la compagnie prit le nom de Baldwin and Quesnel.

Outre sa maison et sa part dans l’entreprise, St George possédait de grandes terres, accumulées de toute évidence dans l’espoir d’en tirer des revenus à long terme. La gestion de tous ces biens aurait pu se révéler très coûteuse, et le fait que les frères Baldwin servirent si bien ses intérêts démontre leur amitié, leur jugement et leur honnêteté. Il est difficile de chiffrer avec exactitude la somme qu’il retira du Haut-Canada, mais elle ne devait pas être inférieure à £20 000 (cours de Halifax), ce qui lui suffit largement pour s’établir en France comme un vrai gentilhomme campagnard. Il fit l’acquisition du domaine d’Engaran, près de Montpellier, et investit au moins 120 000 francs dans des obligations du gouvernement français.

Après son mariage en 1819, St George modifia son testament : il élimina les legs destinés aux personnes qu’il avait connues au Canada, mais laissa 50 000 francs à sa fille naturelle, qui étudiait alors dans un couvent de France. Son fils naturel, qui travaillait à Montréal, ne figurait pas dans le document. Ce ne fut pas le domaine de St George en France mais plutôt ses terres du Haut-Canada (lesquelles s’étendaient encore sur une superficie de 26 000 acres lorsque ses titres de propriété, menacés parce qu’il était étranger, furent finalement confirmés en 1831 par le Parlement de la province) qui permirent plus tard à son fils légitime Henry de s’établir dans la propriété de Glen Lonely. Ce dernier demeura en contact avec les Baldwin, puis il vint s’établir dans le Haut-Canada en 1847 et devint sujet britannique en 1849.

Laurent Quetton St George mena une carrière unique. Il sut faire son chemin en France, dans le milieu des émigrés et sur la frange pionnière du Haut-Canada. Il eut dans l’armée un avancement rapide. Il connut le succès dans ses relations commerciales avec les gentlemen d’York, les fermiers des régions éloignées et les Indiens. Il affronta les dangers physiques et les risques économiques avec courage. Enfin, il se fit gentilhomme campagnard dans la France redevenue royaliste. Sa carrière montre combien quiconque était pris au cœur des grands événements de l’époque devait avoir de la ressource et savoir s’adapter aux circonstances ; elle met aussi en lumière les facteurs qui ont présidé au développement du commerce dans cette jeune colonie qu’était le Haut-Canada. Enfin, St George était, à sa manière, un loyaliste. Comme il l’écrivit un jour : « Une Revolution ma Privé de ma Mère Patrie, j’aurai donc le même devouement pour celle qui ma adopté. »

ANQ-Q, P-222.— AO,

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Douglas McCalla, « QUETTON ST GEORGE (Quetton de St Georges), LAURENT (baptisé Laurent Quet) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/quetton_st_george_laurent_6F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/quetton_st_george_laurent_6F.html |

| Auteur de l'article: | Douglas McCalla |

| Titre de l'article: | QUETTON ST GEORGE (Quetton de St Georges), LAURENT (baptisé Laurent Quet) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1987 |

| Année de la révision: | 1987 |

| Date de consultation: | 2 janv. 2026 |