Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3429522

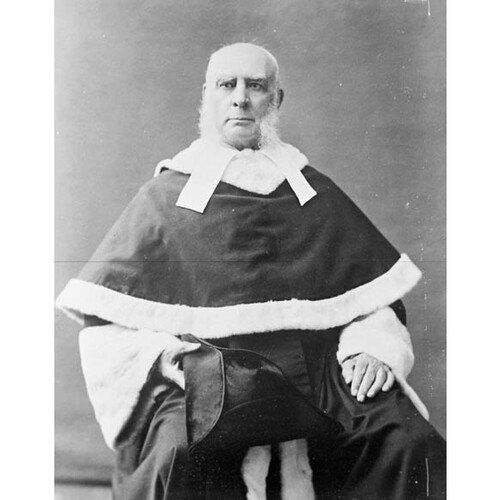

STRONG, sir SAMUEL HENRY, avocat et juge, né le 13 août 1825 à Poole, Dorset, Angleterre, fils de Samuel Spratt Strong et de Jane Elizabeth Gosse, sœur de Philip Henry Gosse* ; en 1850, il épousa Elizabeth Charlotte Cane, et ils eurent deux filles ; décédé le 31 août 1909 à Ottawa.

Samuel Henry Strong immigra au Canada avec sa famille en 1836. Son père, ordonné prêtre de l’Église d’Angleterre en 1837, fut vicaire à Kingston et aumônier de la garnison à Québec, puis devint, avant la fin de la même année, rector à Hull et à Bytown (Ottawa). Samuel Henry fréquenta la Québec High School et eut des précepteurs. Puis il acquit au cabinet de l’avocat Augustus Keefer, à Bytown, la formation qui servit de base à sa brillante carrière juridique. Le Canadian Law Times rapporta par la suite qu’il se joignit « à plusieurs reprises » aux Shiners [V. Peter Aylen*] au cours de ses premières années à Bytown, qu’il entra dans l’ordre d’Orange, où il devint maître, et qu’il prit « une part active à la [...] « bataille des pierres » émeute qui eut lieu le 17 septembre 1849 à propos du projet de loi pour l’indemnisation des pertes subies pendant la rébellion [V. James Bruce*].

Tout comme ses congénères qui aspiraient à se distinguer dans la pratique du droit, Strong s’inscrivit à l’Osgoode Hall de Toronto. Ainsi, il put suivre le programme imposé par la Law Society of Upper Canada et s’initier aux questions de droit et à la procédure en assistant à des procès. Des témoignages ultérieurs indiquent qu’il passait ses journées « dans l’isolement, à étudier », et qu’il n’avait « guère d’amis ». Au cours d’une altercation, il en vint aux mains avec un officier de police « arrogant ». Traduit devant le tribunal de police, il « manifesta pour la première fois ce merveilleux pouvoir de présenter les faits et d’exposer une argumentation qui allait le rendre si célèbre ». Le tribunal, impressionné par son « brillant plaidoyer », l’acquitta ; le policier, contre qui il y avait déjà eu des plaintes, perdit son poste.

Strong entra dans la profession au temps des réformes judiciaires qui donnèrent lieu à la création de la Cour d’appel et de pourvoi pour erreur, formée de neuf membres, et à la réorganisation de la Cour de la chancellerie, le tribunal où il allait se faire un nom. Reçu au barreau pendant la session de la Saint-Hilaire en 1849, il fut élu membre du conseil de la Law Society en 1860 et reçut trois ans plus tard le titre de conseiller de la reine. En 1858, l’Osgoode Hall le nomma maître de conférences en equity. À Toronto, il exerça d’abord avec Henry Eccles*. Par la suite, il allait être associé notamment à Thomas Wardlaw Taylor*, futur juge en chef du Manitoba, à James David Edgar* et à John Hoskin. Il tint également un cabinet du nom de Strong and Matheson avec William Marshall Matheson.

Pendant la quinzaine d’années qui suivirent son admission au barreau, Strong fit surtout de la plaidoirie devant la Cour de la chancellerie, où il affronta souvent Edward Blake*. Puis, une fois sa clientèle et sa réputation bien établies, il commença à s’occuper de la réforme et de l’administration du droit. Du 20 décembre 1856 au 5 décembre 1859, il fit partie de la commission de révision et de refonte des statuts généraux du Haut-Canada. Cette fonction lui permit non seulement de mieux connaître le droit écrit du Haut-Canada, mais aussi d’acquérir une première expérience de la rédaction et de la révision des lois, tâches auxquelles il allait s’adonner à d’autres étapes de sa carrière.

Strong était d’un naturel impatient. En 1867, il se rendit dans l’île Manitoulin afin d’examiner une série d’accusations portées par le révérend Jabez W. Sims contre Charles T. Dupont, le surintendant local des Affaires indiennes. Sims accusait notamment Dupont d’avoir traité injustement la population autochtone et d’avoir commis des voies de fait. Strong instruisit son enquête en toute hâte, désireux qu’il était de « mettre fin à une vaine discussion qui tournait autour de récriminations agaçantes ». Troublé que Strong lui ait peu donné l’occasion de répondre à des accusations que ce dernier n’avait d’abord pas semblé trouver si graves, Dupont s’éleva contre le ton de son rapport. « Manifestement, déclara-t-il, [Strong] ne connaît absolument rien au tempérament des Indiens. »

L’année suivante, à titre d’ami et de conseiller juridique du premier ministre du pays, sir John Alexander Macdonald*, Strong accepta de préparer ce qui allait être la première proposition de loi en vue de la création d’un tribunal suprême. Pendant l’hiver de 1868–1869, il avoua à Macdonald que c’était « une tâche beaucoup plus ardue qu’[il] ne l’avait prévu ». En particulier, il disait douter de pouvoir trouver matière à occuper suffisamment le nouveau tribunal en tant que juridiction de première instance, et il pressait le premier ministre de revenir sur les objections qu’il avait formulées contre l’idée de confier les questions de droit maritime à cette cour. Selon le premier projet de loi de Macdonald sur la Cour suprême, présenté à la Chambre des communes le 21 mai 1869, ce tribunal aurait été seul à pouvoir entendre, en première instance, les affaires constitutionnelles d’importance, et « [...], dans les cas spéciaux, à déterminer la constitutionnalité de mesures prises par le Gouvernement du Dominion ou par les provinces ». Il aurait entendu, en appel, les poursuites civiles et criminelles intentées au Canada. En outre, diverses questions de droit maritime auraient été exclusivement de son ressort. Le texte proposait aussi que la cour, en tant que tribunal de première instance, tienne des audiences spéciales deux fois l’an à Toronto, Québec, Halifax et Fredericton. Le projet, qui n’alla pas en deuxième lecture, fut critiqué en raison de ses tendances centralistes. Aussi Macdonald assura-t-il qu’il était « beaucoup plus une proposition et un sujet d’étude qu’un projet de loi définitif dont l’adoption était souhaitée par le Gouvernement ».

En raison des divers travaux qu’il avait faits pour le gouvernement Macdonald, et certainement de ses remarquables talents de juriste, Strong accéda à la fonction de vice-chancelier de l’Ontario le 27 décembre 1869. Il avait près de 45 ans ; c’était son premier poste dans la magistrature et, depuis les débuts de sa vie d’adulte, il n’avait fait que du droit. Pourtant, en prenant connaissance de certains des jugements qu’il rendit alors ou par la suite, on n’est guère porté à conclure qu’il était mal renseigné sur ce qui n’était pas son domaine. Strong n’hésitait pas à donner des opinions fermes sur les conséquences que les arrêts rendus avec sa participation auraient dans la pratique ou sur le commerce. Par exemple, dans l’une des premières causes qu’il entendit en tant que vice-chancelier, l’affaire de l’Ontario Salt c. la Merchants Salt (1871), le plaignant invoquait l’ordre public pour contester une entente visant à établir un trust qui aurait la mainmise sur la production et la vente de sel. Rejetant tous les arguments contre le prétendu monopole, Strong parla du « bénéfice manifeste » que pareilles transactions rapportaient à « la collectivité », souligna le « tort » qu’une interdiction ferait « au commerce » et affirma que « l’opinion du public et des scientifiques dans son ensemble » allait dans le même sens que lui.

Toujours engagé dans la réforme judiciaire, Strong accepta en 1871 de faire partie d’une commission d’enquête ontarienne sur la fusion des tribunaux de common law et d’equity. D’autres juges en étaient, notamment James Robert Gowan et John Wellington Gwynne. Cependant, la commission fit peu, car dès septembre 1872, le gouvernement d’Edward Blake, pressé de procéder à la fusion, la démantela. Strong retourna à la Cour de la chancellerie. Moins de deux ans plus tard, soit le 27 mai 1874, on le promut juge à la Cour d’appel et de pourvoi pour erreur, de l’Ontario. Assermenté le 17 juin, il eut bientôt une autre promotion. Le 8 octobre 1875, le gouvernement fédéral, dirigé par le libéral Alexander Mackenzie*, le nomma à la Cour suprême du Canada, qui venait d’être créée. Strong y siégerait avec William Buell Richards*, de l’Ontario, William Johnston Ritchie*, du Nouveau-Brunswick, William Alexander Henry*, de la Nouvelle-Écosse, et deux juges de la province de Québec, Télesphore Fournier* et Jean-Thomas Taschereau*.

Avant l’annonce des nominations, le Canada Law Journal, évaluant les mérites des aspirants, avait noté que Strong était « l’un des meilleurs civilistes au Canada et conn[aissait] très bien le français ». C’était là deux atouts précieux pour entrer au nouveau tribunal. Pour le gouvernement, il y en avait d’autres. On disait Strong « extrêmement impatient » d’aller à Ottawa ; il avait été actif dans les milieux politiques, et le projet de tribunal suprême qu’il avait conçu avec Macdonald semblait permettre de conclure qu’il adhérait à une interprétation centraliste de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Toutefois, si on le choisit en partie pour cette dernière raison, on put fort bien être étonné des positions qu’il prit en matière constitutionnelle une fois devenu le benjamin des juges du nouveau tribunal.

Avant que le comité judiciaire du Conseil privé n’accepte officiellement la souveraineté des provinces (ce qu’il fit en 1892 dans l’espèce de la Banque maritime), la Cour suprême eut à examiner maintes fois, sous un aspect ou un autre, la question des droits provinciaux. Strong refusa de s’associer à ceux de ses collègues qui, dans les premières années d’existence du tribunal, « déclarèrent la guerre aux droits provinciaux » et « se révélèrent tout à fait gagnés à la position centraliste », pour reprendre les termes de l’historien Paul Romney. Dans l’affaire Lenoir c. Ritchie (1879), dont l’enjeu était de déterminer si les lieutenants-gouverneurs avaient le pouvoir de conférer le titre de conseiller de la reine, Strong reprocha aux juges William Alexander Henry, John Wellington Gwynne et Henri-Elzéar Taschereau* d’avoir même évoqué l’aspect constitutionnel de la question, car, selon lui, ce n’était pas essentiel pour trancher. De même, dans l’affaire Mercer c. le procureur général de l’Ontario (1881) [V. Andrew Mercer*], Strong se dissocia de l’interprétation centraliste de la majorité, avec le juge en chef Ritchie. L’Ontario eut d’ailleurs gain de cause devant le comité judiciaire du Conseil privé dans cette affaire qui portait sur le droit de déshérence.

Par contre, dans St. Catharines Milling and Lumber Co. c. la Reine (1887), la Cour suprême se prononça en faveur de la province et Strong exprima résolument sa dissidence. Il s’agissait de décider si le gouvernement fédéral était habilité à octroyer des concessions forestières à même des terres indiennes situées dans le nord de l’Ontario – ce que la province contestait. Le jugement de Strong se distingue par la force des arguments constitutionnels qu’il déploya pour appuyer la position selon laquelle les terres cédées par traité ressortissaient au gouvernement central. En interprétant l’alinéa de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui porte sur « les terres réservées aux Indiens », il soulignait l’importance d’« aller chercher des lumières en étudiant le contexte et l’histoire du sujet en question ». Il affirmait expressément que la Proclamation royale de 1763, qui établissait les titres des autochtones et soumettait la cession de leurs terres à une procédure donnée, était toujours en vigueur. Tenant compte de la tradition qui reconnaissait que les titres des autochtones ne pouvaient être cédés qu’à la couronne, il allait jusqu’à déclarer : « [même] si aucun texte de loi n’avait fait entrer expressément cette règle dans la sphère du droit positif, il nous faudrait [...] soutenir qu’elle existe néanmoins en tant que règle tacite de la common law, donc que les tribunaux sont tenus de l’appliquer, et que, en conséquence, [...] ces droits territoriaux des Indiens sont, strictement parlant, des droits dont il faut tenir compte dans la répartition des propriétés et droits de propriété quia été faite entre les gouvernements fédéral et provinciaux au moment de la Confédération ». Aujourd’hui, le jugement de Strong est connu surtout parce qu’il faisait valoir la notion de droits usufructuaires – notion à laquelle le comité judiciaire du Conseil privé recourut, en confirmant l’arrêt de la Cour suprême, pour marquer que, à son avis, les autochtones n’avaient que des intérêts secondaires et limités en matière territoriale.

Tout au long des années 1890, la Cour suprême continua d’être saisie d’affaires délicates qui mettaient en cause les droits des minorités et des provinces. La situation scolaire du Manitoba souleva des questions quant aux droits des minorités religieuses en matière d’éducation, objet de l’article 93 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Dans Barrett c. la ville de Winnipeg (1891), le tribunal reconnut que le Public Schools Act de 1890 portait préjudice aux Manitobains catholiques et francophones, et déclara que cette loi provinciale était invalide [V. Thomas Greenway]. Cet arrêt, que le comité judiciaire du Conseil privé allait révoquer en 1892, fut prononcé par le juge en chef Ritchie, et appuyé par Strong et tous les autres juges. Pourtant, quelques années après, Strong, devenu juge en chef le 13 décembre 1892 et créé chevalier le 26 juin 1893, prit parti contre les catholiques du Manitoba. En effet, en 1894, dans la cause Brophy, sur laquelle la Cour suprême était appelée à donner un avis juridique, il fut l’un des trois juges qui conclurent, à l’encontre des deux autres, que les catholiques du Manitoba n’avaient pas le droit de faire appel au cabinet fédéral et que le Parlement d’Ottawa n’était pas habilité à adopter une loi réparatrice. (Le comité judiciaire du Conseil privé allait rendre un avis contraire en 1895.) Dans cette cause, Strong fit une « interprétation à la lettre » dans laquelle il soulignait que le pouvoir d’abroger des lois revenait au corps législatif qui les avait adoptées. Selon l’historien du droit Gordon Bale, il opta pour cette position parce qu’il était proche de plusieurs membres du Parti conservateur fédéral et souhaitait épargner au gouvernement le dilemme de la loi réparatrice.

En 1895, la Cour suprême eut à se prononcer sur une autre question controversée, à savoir si les provinces étaient habilitées à légiférer pour interdire le commerce de l’alcool. Elle eut même à se prononcer deux fois sur le sujet, une fois dans le cadre d’un litige et une autre fois parce qu’on sollicitait son avis sur un changement que le gouvernement de sir Oliver Mowat avait apporté à la loi ontarienne sur la réglementation en vue de permettre la prohibition locale. Strong fut plus prolixe dans le cas du litige, ce qui était bien typique de lui. Dans le cas de l’avis, qui était défavorable à la prohibition locale (et que le comité judiciaire du Conseil privé allait révoquer en 1896), il se contenta de quelques lignes pour exprimer sa dissension. Dans l’ensemble de ses jugements, Strong se montra plus favorable aux aspirations provinciales que plusieurs de ses collègues. Dans l’avis sur le commerce de l’alcool, il interpréta largement les alinéas de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui plaçaient les affaires municipales au nombre des compétences provinciales et refusa toute autorité au gouvernement central en cette matière. En outre, il semblait plus disposé que bien des juges à accepter la concurrence des pouvoirs : « Le dominion et les provinces sont investis de plusieurs pouvoirs distincts qui autorisent chacun d’eux à adopter, dans sa propre sphère, des lois prohibitionnistes limitant la vente de l’alcool au détail. »

Jusque vers 1895, la Cour suprême étudia de nombreuses variantes de ce thème, car on contesta devant elle des mesures fédérales et provinciales visant à réglementer, taxer ou prohiber la vente d’alcool en gros ou au détail. Strong avait déjà examiné des causes de ce genre en tant que juge d’un tribunal d’appel provincial. On peut donc dire qu’il débattit cette question à satiété. De manière conséquente – et souvent dans des décisions dissidentes – il donna, des compétences dévolues expressément aux provinces, des interprétations de nature à les préserver jusqu’à un certain point contre le risque d’un empiétement de la part du gouvernement central, habilité à réglementer les échanges et le commerce en vertu de l’article 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Pourtant, le juriste R. C. B. Risk a déclaré que, juste avant le triomphe remporté par les provinces au comité judiciaire du Conseil privé en 1896, Strong discuta de ces sujets « en termes brefs et plats, comme si repenser la prohibition ou l’utilité de la distinction entre commerce de détail et commerce de gros l’intéressait peu ».

Les contemporains de Strong avaient une très haute opinion de ses compétences de juriste et de son esprit d’analyse. En 1886, la Cyclopœdia of Canadian biography disait que « sa mémoire des arrêts judiciaires » était « quasi miraculeuse ». Dans sa nécrologie, le Canadian Law Times estima qu’il « s’était distingué surtout par sa connaissance du droit en tant que science et des principes de la jurisprudence en général ». Pourtant, quelles qu’aient été ses qualités intellectuelles, ses états de service dans la magistrature ne dénotent pas un très grand sens de l’organisation. Parce qu’il avait tendance à présenter de brefs jugements oraux sans les faire suivre d’un exposé suffisamment détaillé de ses motifs, James G. Snell et Frederick Vaughan, auteurs d’une histoire de la Cour suprême, l’ont déclaré « intellectuellement paresseux et souvent irresponsable ». Son indifférence aux échéances retardait à l’occasion la publication des recueils d’arrêts judiciaires ; il avait la réputation d’égarer des jugements ou de les mal classer.

Au cours de la trentaine d’années qu’il passa à la Cour suprême, y compris le temps où il en fut juge en chef, Strong s’absenta durant de longues périodes, le plus souvent pour des raisons de santé. Ces absences, tout comme ce que l’on avait la générosité d’appeler « ses excentricités », contribuèrent à miner son autorité sur le tribunal. La Cour suprême tardait à réaliser ses promesses ou les aspirations de ceux qui la soutenaient. Pas plus que ceux qui l’avaient précédé à la fonction de juge en chef, Strong ne fut le timonier dont elle aurait eu besoin.

Pourtant, la presse avait bien réagi en apprenant sa nomination en 1892. Selon le Toronto Daily Mail, « cela [allait] de soi » que l’on choisisse le doyen des deux juges qui siégeaient à la Cour suprême depuis sa fondation. L’Ottawa Citizen avait dit croire que le barreau serait d’accord pour dire que l’élévation de Strong était « la meilleure décision possible ». Ceux qui pensaient ainsi se trompaient lourdement. D’ailleurs, des signes d’insatisfaction avaient commencé à transparaître dans les périodiques juridiques, et surtout dans le Canadian Law Times et le Canada Law Journal, que la promotion de Strong n’avait pas enthousiasmés du tout. Tout en étant prêt à louer son expérience et son vaste savoir, le Canadian Law Times avait noté : « il semble hélas que les nominations fondées sur l’ancienneté soient en train de devenir l’une de ces coutumes aisées à instaurer et difficiles à briser ». Estimant que la crédibilité de la Cour suprême avait besoin d’être rehaussée, le Canada Law Journal avait même réitéré sa préférence pour un candidat de l’extérieur, tel sir John Sparrow David Thompson*, ministre de la Justice dans le gouvernement de sir John Joseph Caldwell Abbott*. En fait, la nomination du juge en chef avait été différée pendant un moment parce qu’Abbott était malade et que Thompson souhaitait vraiment assumer ce poste. Puis Abbott avait dû démissionner, et Thompson avait accepté de le remplacer. Alors, Thompson avait nommé Strong à la plus haute fonction judiciaire du pays, à l’encontre de l’avis de James Robert Gowan, ex-juge devenu sénateur, qui doutait que Strong ait été encore apte à occuper ce poste.

Dès lors, les critiques opiniâtres de Strong à l’endroit de ses collègues, ses sautes d’humeur, son manque de courtoisie envers les avocats – tout cela se répandit sur la place publique. En 1880, dans une lettre à Macdonald, il avait dit, à propos des arrêts du juge Henry, qu’ils étaient « longs, ampoulés, surabondants de verbiage incohérent, parsemés d’expressions non conformes à la grammaire, d’argot et des plus parfaites platitudes juridiques appliquées d’une façon inappropriée », et il avait exprimé l’avis que « seule sa destitution [pouvait] sauver la pauvre cour ». Vers 1895, ses relations avec Gwynne étaient loin d’être au beau fixe. Il se plaignait amèrement, au ministre de la Justice, de l’« irritabilité sénile » de son collègue et de son manque d’assiduité aux conférences des juges. Il alla jusqu’à menacer de démissionner : « S’il refuse de s’en aller ou si on ne peut pas le convaincre de le faire, je crains que c’est moi qui devrai partir. » Les observations de ce genre et le compte rendu de ses abus de langage à l’égard des avocats plaideurs alimentaient les discussions sur la possibilité qu’il prenne sa retraite ou qu’on le remplace. Finalement ; il resta juge en chef jusqu’au 18 novembre 1902. À cette date, il démissionna pour présider une commission royale de révision et de refonte des statuts du Canada.

En 1897, donc pendant qu’il était encore juge en chef, Strong était devenu le premier juge canadien à siéger au comité judiciaire du Conseil privé, qui avait décidé, deux ans auparavant, d’inviter des juges haut placés des tribunaux de l’Empire britannique. Nommé en janvier, il prêta serment le 7 juillet. Auparavant, il n’avait pas toujours été tendre envers le comité. Lorsque, en 1885, la Cour suprême avait été appelée à donner son avis sur la loi McCarthy (loi fédérale sur les permis d’alcool), Strong avait rejeté la requête de l’avocat qui demandait au tribunal de déroger à la pratique et à sa procédure permanente pour justifier sa décision, car vraisemblablement, elle serait portée en appel devant le comité judiciaire. « Nos jugements ne comptent pas du tout là-bas, avait fait observer Strong. Il ne semble pas qu’on les lise ou qu’on les prenne en considération, et, si l’on y fait allusion, c’est uniquement pour faire à leur sujet des critiques blessantes. [...] Je mentionne cela pour expliquer pourquoi je dis que [...] je ne justifierai pas mon jugement. Aucune autorité ne peut m’y contraindre, sauf le Parlement du Canada. » Strong demeura membre du comité jusqu’à sa mort en 1909, mais il n’assista aux audiences que de 1897 à 1900. Il entendit 28 des appels consignés dans les recueils et eut l’honneur de rédiger huit arrêts ; pour un juge colonial, c’était une « marque de respect sur le plan intellectuel » que d’être invité à le faire.

Toujours au niveau impérial, Strong fit partie de la commission sur le Vénézuela et présida en 1902 une commission d’arbitrage dont le mandat était de résoudre un litige mineur entre les États-Unis et le Salvador. Sa « personnalité pas tellement diplomate » se manifesta encore à cette occasion : il critiqua et affronta le représentant du Salvador à la commission. En 1903, on rejeta sa candidature au tribunal d’arbitrage sur le litige de la frontière de l’Alaska parce que,« aux yeux du monde, [il] ne fai[sait] pas le poids contre l’ambassadeur des États-Unis », selon le gouverneur général lord Minto [Elliot*].

Sir Samuel Henry Strong mourut à Ottawa six ans plus tard de « sénilité » et de « ramollissement cérébral ». Inhumé au Beechwood Cemetery, il laissait dans le deuil lady Strong et leurs deux filles.

Le troisième juge en chef du Canada, qui, dans sa jeunesse, avait été fougueux ou querelleur, selon les points de vue, était devenu irascible en vieillissant. Personne ne contestait que c’était un grand esprit ; pourtant, il semble bien « avoir été un tyran et n’avoir été nullement disposé à examiner sérieusement quelque opinion contraire à la sienne », comme le disait R. C. B. Risk. De son côté, sir Robert Laird Borden*, évoquant ses propres années au barreau et l’expérience d’autres gens, parla des « remarquables qualités intellectuelles » de Strong, mais le décrivit comme un homme au « tempérament violent et tyrannique », parfois porté à la férocité. Borden avait raison de conclure : « Ni du temps où il a été juge puîné, ni du temps où il a été juge en chef, son utilité ne s’est approchée à un degré raisonnable de son talent, de son savoir et de son expérience. »

AN, MG 29, D61 : 7816–7821.— AO, RG 22, Ser. 354, n° 5829.— Beechwood Cemetery (Ottawa), Burial records.— Globe, 14 déc. 1892.— Ottawa Citizen, 13 déc. 1892.— Ottawa Free Press, 1er sept. 1909.— Toronto Daily Mail, 14 déc. 1892.

G. B. Baker, « Legal education in Upper Canada, 1785–1889 : the Law Society as educator », Essays in Canadian law (Flaherty et al.), 2 : 68s. ; « The reconstitution of Upper Canadian legal thought in the late-Victorian empire », Law and Hist. Rev. (Ithaca, N.Y.), 3 (1985) : 222.— Gordon Bale, « Law, politics and the Manitoba school question : Supreme Court and Privy Council », la Rev. du Barreau canadien (Ottawa), 63 (1985) : 484s.— Barrett v. the City of Winnipeg (1891), SCR, 19 : 374–425.— R. L. Borden, Robert Laird Borden : his memoirs, Henry Borden, édit. (2 vol., Toronto, 1938).— Canada Law Journal, 28 (1892) : 481, 609 ; 32 (1896) : 647s. ; 38 (1902) : 61–65.— Canadian biog. dict.— Canadian Law Times (Toronto), 13 (1893) : 50 ; 15 (1895) : 108–110 ; 18 (1898) : 143s., 164–166 ; 29 (1909) : 1044s.— The Canadian legal directory : a guide to the bench and bar of the Dominion of Canada, H. J. Morgan, édit. (Toronto, 1878).— Canadian men and women of the time (Morgan ; 1898).— Cyclopœdia of Canadian biog. (Rose et Charlesworth), 1.— DNB.— C. T. Dupont, A reply to certain charges preferred by Rev. Jabez Sims, against Charles T. Dupont, visiting superintendent at Manitoulin Island, and to the report of S. H. Strong thereon ([Ottawa, 1868]).— J. D. Falconbridge, « Law and equity in Upper Canada », Canadian Law Times, 34 (1914) : 1130–1146.— Richard Gosse, « Random thoughts of a would-be judicial biographer », Univ. of Toronto Law Journal, 19 (1969) : 597–605.— F. M. Greenwood, « Lord Watson, institutional self-interest, and the decentralization of Canadian federalism in the 1890’s », Univ. of British Columbia Law Rev. ([Victoria]), 9 (1974) : 244–279.— « The Honourable Sir Samuel Henry Strong », Canadian Green Bag (Montréal), 1 (1895), n° 1 : 1.— Huson v. the Township of South Norwich (1895), SCR, 24 : 145–169, particulièrement p. 151.— In re certain statutes of the province of Manitoba relating to education (1893), SCR, 22 : 577–650 ; (1894) : 651–721.— Lenoir v. Ritchie (1879), SCR, 3 : 575–640.— Lord Minto’s Canadian papers : a selection of the public and private papers of the fourth Earl of Minto, 1898–1904, introd. de Paul Stevens et J. T. Saywell, édit. (2 vol., Toronto, 1981–1983), 2.— J. [A.] Macdonald, Correspondence of Sir John Macdonald [...],Joseph Pope, édit. (Toronto, 1921).— Frank MacKinnon, « The establishment of the Supreme Court of Canada », CHR, 27 (1946) : 258–274.— Mercer v. Attorney General for Ontario (1881), SCR, 5 : 538–712.— Ontario Salt Co. v. Merchants Salt Co. (1871), et Grant’s Chancery Reports (Toronto), 18 (1870–1871) : 540–556.— Political appointments and judicial bench (N.-O. Coté).— R. C. B. Risk, « Canadian courts under the influence », Univ. of Toronto Law Journal. 40 (1990) : 687–737.— Paul Romney, Mr Attorney : the attorney general for Ontario in court, cabinet, and legislature, 1791–1899 (Toronto, 1986).— P. H. Russell, The Supreme Court of Canada as a bilingual and bicultural institution (Ottawa, 1969).— St. Catharines Milling and Lumber Co. v. the Queen (1887), SCR, 13 : 577–676.— Alexander Smith, The commerce power in Canada and the United States (Toronto, 1963).— Snell et Vaughan, Supreme Court of Canada.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Jamie Benidickson, « STRONG, sir SAMUEL HENRY », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 20 janv. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/strong_samuel_henry_13F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/strong_samuel_henry_13F.html |

| Auteur de l'article: | Jamie Benidickson |

| Titre de l'article: | STRONG, sir SAMUEL HENRY |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 1994 |

| Date de consultation: | 20 janv. 2025 |