Dans le cadre de l’accord de financement entre le Dictionnaire biographique du Canada et le Musée canadien de l’histoire, nous vous invitons à participer à un court sondage.

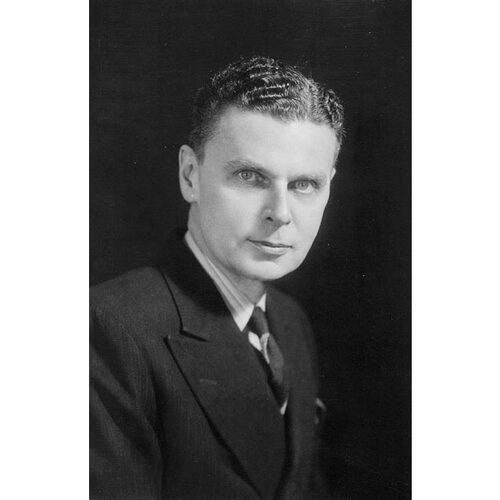

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3214917

DIEFENBAKER, JOHN GEORGE, avocat et homme politique, né le 18 septembre 1895 à Neustadt, Ontario, fils aîné de William Thomas Diefenbaker et de Mary Florence Bannerman ; le 29 juin 1929, il épousa à Toronto Edna Mae Brower (décédée en 1951), puis le 8 décembre 1953, dans la même ville, Olive Evangeline Freeman, veuve de Harry Palmer (décédée en 1976) ; aucun enfant ne naquit de ces mariages ; décédé le 16 août 1979 à Ottawa.

Les ancêtres de John George Diefenbaker étaient, écrit-il dans ses mémoires, « des Highlanders écossais dépossédés et des Allemands palatins mécontents ». Son grand-père paternel, George M. Diefenbacker (Diefenbach ou Diefenbacher), venait du grand-duché de Baden (Allemagne). Dans les années 1850, il immigra dans le Haut-Canada, où il se maria et exerça le métier de fabricant de chariots. Son fils William Thomas, l’un de ses sept enfants, vit le jour en avril 1868, fréquenta l’école à Hawkesville et à Berlin (Kitchener, Ontario) et reçut en 1891 un brevet d’enseignement de la Model School d’Ottawa. En mai 1894, il épousa Mary Florence Bannerman, dont les grands-parents avaient perdu les fermes qu’ils louaient en Écosse à l’occasion de la clôture des terres pratiquée en 1811-1812 dans le comté de Sutherland. Membres du troisième groupe d’immigrants recrutés par lord Selkirk [Douglas*] pour la colonie de la Rivière-Rouge (Manitoba), ils étaient arrivés par la baie d’Hudson en juin 1814. Après un dur hiver, un convoi de canots les avait emmenés dans le Haut-Canada. Ils avaient fini par s’installer dans le futur comté de Bruce, où leur petite-fille Mary Florence était née en 1872.

William Thomas Diefenbaker et sa femme Mary Florence menaient une existence nomade lorsque leur premier fils, John George, vit le jour en 1895. Ils eurent un deuxième garçon, Elmer Clive, en 1897. William Thomas vivotait alors en passant d’un emploi d’instituteur à un autre ; sa famille le suivit à Neustadt, à Greenwood, puis à Todmorden. John George commença sa scolarité dès l’âge de quatre ans dans la classe de son père. En 1903, celui-ci, endetté et malade, sollicita une place d’instituteur dans les Territoires du Nord-Ouest et s’en vit offrir une dans le district scolaire public de Tiefengrund près de l’endroit où se trouvait le fort Carlton, à mi-chemin entre Winnipeg et Edmonton, le long de la route de chariots. Pendant deux hivers, les Diefenbaker habitèrent dans un bâtiment rudimentaire annexé à la petite école rurale. Leurs voisins fermiers les aidaient en leur donnant des légumes, de la saucisse et du bois de chauffage. En décembre 1904, après avoir versé un droit d’enregistrement de 10 $, William Thomas obtint une concession statutaire d’un quart de mille carré dans une localité voisine, Borden. Faute de capital, il ne put occuper la terre avant l’été de 1906. La famille déménagea encore une fois et passa l’hiver de 1905-1906 à Hague, où William Thomas enseigna et exerça la fonction de secrétaire du village.

Au cours de l’été de 1906, les Diefenbaker s’installèrent dans leur propriété, bâtirent une maison à pans de bois composée de trois pièces, une grange et une cabane, firent un jardin, mirent en culture dix acres de prairie et accueillirent le frère célibataire de William Thomas, Edward Lackner, sur une concession statutaire voisine. Les deux frères trouvèrent un poste d’enseignant dans de petites écoles – William Thomas à Hoffnungsfeld et Edward Lackner à Halcyonia. Cet automne-là, John George entreprit sa septième année à l’école de son oncle. Pendant trois pénibles hivers, la famille subsista tant bien que mal sur la concession statutaire, mais en 1910, après avoir satisfait le critère minimal de résidence pour la pleine propriété de la terre, les Diefenbaker partirent pour Saskatoon, où William Thomas décrocha un emploi de commis dans la fonction publique provinciale. Devenu en 1911 inspecteur aux douanes, il y resta jusqu’à sa retraite en 1937.

John George étudia deux ans au Saskatoon Collegiate Institute. À l’automne de 1912, encouragé par sa mère, il entama des études en lettres et en droit à la University of Saskatchewan à Saskatoon. Son dossier pendant cette première période à l’université ne présente rien de remarquable. Déjà, Diefenbaker songeait à une carrière politique ; plus tard, sa famille rappela que, dès avant l’âge de dix ans, il avait exprimé l’ambition de devenir premier ministre du Canada. Au printemps de 1914, il commença à enseigner à l’école primaire dans le district scolaire public de Wheat Heart. En octobre, soit au terme de cinq des sept mois de son contrat, il recourut à une pratique peu courante, à savoir confier à son oncle Edward Lackner le soin de terminer l’année scolaire, car il souhaitait retourner à l’université. Par la suite, il fit une réclamation pour perte de salaire, mais le conseil scolaire et le département de l’Éducation la rejetèrent.

Au printemps de 1915, Diefenbaker reçut une licence ès arts et, rentré à l’université à l’automne, il prépara une maîtrise ès arts avec spécialisation en science politique et en économie. Entre-temps, la Première Guerre mondiale avait tourné au carnage sur le front de l’Ouest. En mars 1916, Diefenbaker s’enrôla pour recevoir une formation d’officier et fut nommé lieutenant dans l’infanterie. Il obtint sa maîtrise ès arts in absentia et, au bout d’un mois de cours et de manœuvres, il entama un stage de trois mois dans un cabinet juridique de Saskatoon. Ensuite, il demanda une affectation outre-mer en août. Il s’embarqua pour l’Angleterre en septembre avec le 196th (Western Universities) Battalion et passa l’automne dans des camps à Shorncliffe et à Crowborough. Déclaré au bout de quelques mois médicalement inapte à servir au front, il rentra au Canada en février 1917. Il fut démobilisé en décembre sans avoir droit à une pension d’invalidité. Les archives militaires et sa propre version de cet épisode se contredisent et n’ont jamais été conciliées de son vivant. D’après les documents officiels, il aurait été jugé inapte pour cause de « faiblesse générale », sans preuve d’une quelconque incapacité physique. Lui-même affirmait avoir été blessé par la chute d’une pioche. Dans les années 1920, il présenta des symptômes gastriques qui concordent avec un possible diagnostic de maladie psychosomatique fait en 1916-1917. Des cas semblables de neurasthénie, plus ou moins graves, seraient courants pendant les deux conflits mondiaux.

De retour à Saskatoon, Diefenbaker fit des stages dans trois cabinets juridiques en 1918-1919 et suivit des cours de droit à l’université. L’école de droit lui accorda une équivalence d’un an pour ses cours de premier cycle en droit et d’une autre année à titre d’ancien combattant. En mai 1919, il reçut son baccalauréat en droit. À sa demande, la Law Society of Saskatchewan le dispensa de deux ans de stage. En juin 1919, il fut admis au barreau. Il ouvrit son premier cabinet à 40 milles au nord de Saskatoon, soit à Wakaw. Ce bourg florissant comptait 400 habitants et se trouvait dans un district agricole peuplé d’immigrants venus de l’Europe centrale et orientale. Il était situé sur l’itinéraire du tribunal du district et, par le train ou par la route, on pouvait se rendre aisément aux audiences de la haute cour à Saskatoon, à Prince Albert et à Humboldt. Le jeune Diefenbaker fit tout de suite une vive impression dans la petite localité. Grand et mince, sobrement vêtu d’un costume trois-pièces de teinte foncée, il avait un regard d’un bleu intense et des cheveux noirs ondulés.

Dans son premier procès, Diefenbaker défendit un client accusé d’avoir, par négligence, blessé quelqu’un avec un fusil. Sans tarder, l’assaillant avait donné les premiers soins et s’était livré à la police. Diefenbaker fit valoir en octobre 1919 que l’accusé avait tiré par erreur, trompé par la lumière déclinante du soir. Il eut gain de cause. D’autres affaires l’occupèrent bientôt et, en moins d’un an, il put s’installer dans des bureaux plus grands et acheter une voiture de tourisme Maxwell. À l’automne de 1920, il fut élu pour trois ans au conseil du village de Wakaw. L’appel qu’il interjeta pour des clients de la communauté francophone du district scolaire public d’Ethier – deux commissaires d’écoles accusés d’avoir enfreint la loi scolaire de la province en autorisant l’enseignement en français – fut la première cause qui fit parler de lui. Le tribunal conclut qu’il y avait effectivement eu infraction, mais Diefenbaker gagna en appel en mai 1922 en invoquant une subtilité de la loi, à savoir que les commissaires ne pouvaient être tenus responsables des activités internes de l’école. Consacré défenseur des minorités, il reçut ses honoraires, dans ce cas, de l’Association catholique franco-canadienne de la Saskatchewan.

Bien que Diefenbaker ait été de plus en plus sollicité en qualité de civiliste, sa renommée reposerait sur son palmarès d’avocat de la défense en matière criminelle. Au tribunal, il découvrait et affinait son génie théâtral. Sa voix puissante et nerveuse, son regard pénétrant, ses mouvements du bras et son doigt accusateur, ses railleries et ses sarcasmes, sa maîtrise de la preuve et du droit subjuguaient les jurys. Tout naturellement, il se rangeait du côté des démunis et des pauvres, de tous ceux à qui manquaient la richesse, le pouvoir et l’assurance de la majorité canado-britannique. Et il plaidait avec passion. La Saskatchewan était un terreau fertile pour ces talents. En 1924, il prit à son bureau de Wakaw un associé, Alexander Ehman, et installa sa propre pratique à Prince Albert. Deux autres associés succéderaient à Ehman avant que Diefenbaker ferme le bureau de Wakaw en 1929.

Le père du jeune avocat avait été un fidèle du premier ministre libéral sir Wilfrid Laurier*. En tant que soldat rapatrié, Diefenbaker avait soutenu le gouvernement unioniste de sir Robert Laird Borden* aux élections de 1917, tout en s’opposant à la Loi des élections en temps de guerre, qui n’accordait pas le droit de vote aux Canadiens naturalisés depuis peu. En 1921, il ne savait trop quel parti appuyer. Il admirait Andrew Knox, le député fédéral de Prince Albert qui s’était d’abord présenté pour les unionistes, puis avec succès pour le Parti progressiste. Pourtant, il restait discret sur ses propres opinions politiques. Il dirait par la suite que le Parti libéral, dominant en Saskatchewan dans les années 1920, espérait le recruter, mais que lui-même ne fut « jamais enthousiaste ». En 1925, on proposa et rejeta son nom à la mise en candidature libérale en prévision des élections provinciales de juin. Puis, le 6 août, il fut choisi sans opposition comme candidat conservateur dans Prince Albert pour les prochaines élections fédérales. « Je n’ai pas passé ma vie au sein de ce parti, confierait-il en 1969. J’ai opté pour lui à cause de quelques principes de base, et ceux-ci […] étaient le lien impérial de l’époque, la monarchie et la préservation de l’indépendance du Canada. » Toutefois, les orientations trop ontariennes du parti lui inspiraient de la méfiance, et il exprimait publiquement son désaccord avec le chef Arthur Meighen*, qui s’opposait à l’achèvement de l’Hudson Bay Railway et menaçait de modifier le fret qui avantageait la circulation des céréales des Prairies. Sur les tribunes, Diefenbaker fit une campagne fébrile et répondit avec colère à l’insulte d’être un « Boche ». Au scrutin du 29 octobre, les conservateurs ne remportèrent aucun siège en Saskatchewan, mais firent des gains ailleurs. Dans Prince Albert, Diefenbaker se classa troisième et perdit son dépôt.

Le libéral élu dans Prince Albert, Charles McDonald, démissionna presque tout de suite pour faire place au premier ministre William Lyon Mackenzie King*, battu dans York North. Le Parti conservateur ne présenta pas de candidat contre King, même si, en privé, Diefenbaker encouragea l’entrée d’un candidat indépendant dans la course. King l’emporta haut la main. À la fin de juin 1926, son gouvernement démissionna – on appellerait cet épisode l’affaire King-Byng. À peine installés au pouvoir, les conservateurs de Meighen furent défaits aux Communes. La Chambre fut dissoute en prévision d’un scrutin en septembre. De nouveau candidat dans Prince Albert, Diefenbaker affrontait un seul adversaire, l’ex-premier ministre. Encore une fois, il était en désaccord avec son propre chef, qui ne voulait pas du nouveau régime de pensions de vieillesse instauré par King et continuait d’exprimer ses positions impopulaires sur le fret et le Hudson Bay Railway. Le Parti libéral de King reprit le pouvoir avec une majorité absolue. Les conservateurs, pour leur part, perdirent tous leurs sièges sauf un dans les trois provinces des Prairies.

Malgré ses défaites électorales, on commençait à s’intéresser à Diefenbaker ailleurs au pays. Lorsqu’il fit son premier voyage politique à l’extérieur de la Saskatchewan – c’était en 1926, en Colombie-Britannique, à l’occasion d’un congrès conservateur où il prit la parole –, le journaliste William Bruce Hutchison* en brossa le portrait suivant : « grand, maigre, presque squelettique, avec des gestes convulsifs, le visage blanc aux traits tirés, sa pâleur accentuée par des boucles d’un noir métallique et par des yeux creux et envoûtants ». Pourtant, cette « frêle personne à l’allure spectrale, disait encore Hutchison, claironnait d’une voix véhémente et robuste ».

Diefenbaker assista en 1927 au congrès à la direction du Parti conservateur fédéral au cours duquel Richard Bedford Bennett*, millionnaire de Calgary, succéda à Meighen. En reconstruisant le parti national, Bennett gagnerait l’admiration de Diefenbaker. En Saskatchewan, les conservateurs se préparaient à affronter le gouvernement provincial libéral, solidement établi grâce à ses bonnes relations avec les associations de céréaliers et les grandes communautés d’immigrants, principalement catholiques. Les conservateurs cherchaient des appuis dans d’autres milieux. De 1926 à 1928, un rejeton populacier du Ku Klux Klan créa plus de 100 sections locales dans la province en misant sur l’hostilité envers les catholiques, les francophones et les immigrants. Diefenbaker n’appartint jamais à l’organisation, mais son parti se laissa entraîner par cette vague de fanatisme en reprenant ou tolérant des opinions extrémistes lors du congrès de 1928 à Saskatoon et d’une élection partielle dans la circonscription d’Arm River plus tard dans l’année. Pendant la campagne pour l’élection partielle, Diefenbaker partagea plusieurs fois la tribune avec l’un des promoteurs du Ku Klux Klan, James Fraser Bryant. Au cours d’une assemblée de campagne, il apostropha le premier ministre de la province, James Garfield Gardiner*, au sujet des « influences sectaires […] à l’œuvre dans tout le réseau d’éducation ». Le Parti libéral l’emporta de justesse, mais les conservateurs retinrent la leçon : les positions extrémistes attiraient des votes. Ils proclamèrent leur message anticatholique pendant la campagne qui mena aux élections provinciales du 6 juin 1929 en mettant l’accent sur les questions de race, de religion, de langue et d’immigration. Candidat conservateur dans Prince Albert, Diefenbaker s’était vu promettre le poste de procureur général en cas de victoire. Il perdit au profit du député libéral sortant, Thomas Clayton Davis, mais les libéraux de Gardiner furent remplacés par un gouvernement conservateur minoritaire qui avait besoin du soutien du Parti progressiste. Le Ku Klux Klan ne tarda pas à disparaître de la Saskatchewan.

À l’été de 1928, Diefenbaker s’était fiancé à une institutrice de Saskatoon, Edna Mae Brower. Le mariage eut lieu trois semaines après les élections provinciales. D’emblée, la vive et chaleureuse Edna Mae se révéla un atout pour l’austère aspirant politique. Cependant, la mère de Diefenbaker en était jalouse et tenait à conserver la première place dans le cœur de son fils. Diefenbaker gardait des liens étroits avec ses parents ; sur leur demande, il allait souvent à Saskatoon. En outre, il jouait un rôle directif et protecteur auprès de son frère Elmer Clive qui, en tant que courtier d’assurances et petit entrepreneur, occupait une partie du cabinet de Prince Albert. Edna Mae suivait de près la carrière juridique de Diefenbaker : elle surveillait et commentait son attitude au tribunal, observait les réactions des juges et des jurés, et offrait soutien et réconfort à ses clients.

À la fin des années 1920, Diefenbaker défendit quatre hommes contre des accusations de meurtre. Dans le premier cas, le Roi c. Bourdon en 1927, il était avocat en second, mais par la suite il agit toujours à titre d’avocat principal. L’accusé fut déclaré non coupable. L’année suivante, dans le Roi c. Olson, Diefenbaker interjeta appel en demandant que la condamnation pour meurtre soit cassée parce que le juge de première instance avait erré dans ses directives au jury. Le jugement fut maintenu mais, sur la recommandation du tribunal, Diefenbaker demanda la clémence en faisant valoir que l’accusé était mentalement inapte à subir un procès. Le cabinet fédéral commua la sentence en prison à perpétuité. Dans le Roi c. Pasowesty, Diefenbaker obtint aussi la commutation d’une peine de mort en emprisonnement à perpétuité. Dans le Roi c. Wysochan, il défendit son client en alléguant que le meurtre avait été commis par le mari de la victime. L’accusé fut condamné, le pourvoi en appel rejeté, le cabinet fédéral refusa une commutation de peine et Alex Wysochan monta au gibet à la prison de Prince Albert en juin 1930.

De nouveau affligé par des problèmes d’estomac pendant ce procès, Diefenbaker suspendit ses activités d’avocat pour prendre un congé de maladie. Il ne brigua pas les suffrages au scrutin fédéral du 28 juillet 1930, qui déboucha sur l’élection d’un gouvernement conservateur majoritaire dirigé par Bennett et celle de huit députés du parti en Saskatchewan. Toutefois, à la suite de la victoire des conservateurs dans la province en 1929, il avait été nommé conseiller du roi le 1er janvier 1930. Dans le courant de la même année, il fut avocat en second auprès de la commission royale provinciale connue sous le nom de « Bryant charges commission ». Cette commission, qui enquêtait sur des allégations conservatrices selon lesquelles le gouvernement précédent s’était ingéré dans les activités de la police provinciale à des fins partisanes, aboutit à une impasse au début de 1931.

À cause de la dépression qui s’appesantissait sur les Prairies avec son lot de sécheresse, de maigres récoltes, d’endettement et de chômage, le nouveau gouvernement provincial n’avait plus de rentrées d’argent et ne savait plus où donner de la tête. Le cabinet de Diefenbaker à Prince Albert avait moins de travail, mais lui-même put compter sur un revenu confortable tout au long des années 1930. Son associé, William G. Elder, le quitta en 1932 à cause d’un conflit, dit-il, sur des questions de finances et d’éthique. L’année suivante, Diefenbaker prit un stagiaire, John Marcel Cuelenaere. Celui-ci resterait son associé jusqu’en 1957 et, sous la bannière libérale, serait par la suite maire de Prince Albert, député à l’Assemblée législative et ministre du cabinet provincial.

En octobre 1933, Diefenbaker accéda à la vice-présidence du Parti conservateur de la Saskatchewan. En novembre, il se présenta à la dernière minute à la mairie de Prince Albert en préconisant de réduire les intérêts sur la dette municipale. La participation au scrutin fut exceptionnellement élevée, et il perdit par 48 voix seulement. Diefenbaker ne fut pas candidat aux élections provinciales de juin 1934, mais fit campagne pour les conservateurs, qui n’avaient aucune chance. Ils perdirent tous leurs sièges au profit des libéraux de Gardiner, qui se trouvèrent devant une petite opposition formée par un groupe de membres des Fermiers unis et du Parti travailliste.

Diefenbaker admirait toujours le leadership de Bennett, premier ministre du pays. Après que celui-ci eut annoncé son New Deal en janvier 1935, Diefenbaker écrivit : « [ces propositions radicales] ont donné à nos militants de quoi s’enthousiasmer – un nouvel espoir et un nouvel esprit ». Cependant, l’interminable crise économique divisait et démoralisait le gouvernement fédéral. En juillet 1935, Diefenbaker déclina l’offre de se porter candidat dans la circonscription fédérale de Prince Albert. Il fit campagne en faveur du parti pour les élections d’octobre mais, cette fois encore, une victoire décisive des libéraux à l’échelle nationale ébranla les perspectives d’avenir des conservateurs. En Saskatchewan, le parti gagna un seul des 21 sièges. King redevint premier ministre du Canada et Bennett dirigea l’opposition durant trois autres années.

Depuis sa défaite électorale de 1934, le Parti conservateur de la Saskatchewan n’était plus que l’ombre de lui-même et n’avait qu’une poignée de militants. En août 1935, Diefenbaker hérita de la présidence intérimaire. Il hésita à convoquer un congrès à la direction jusqu’en octobre 1936. Une semaine avant le congrès, il posa sa candidature et, le 28 octobre, il fut élu sans opposition chef du parti en promettant un programme qui serait « radical au sens où le programme de réformes de l’honorable R[ichard] B[edford] Bennett était radical ». Le Leader-Post de Regina fit observer : « [il] clame ses convictions et ses idées avec la détermination de la jeunesse ».

Durant 18 mois, Diefenbaker dirigea les conservateurs à partir de son cabinet d’avocats tandis que Cuelenaere s’occupait des affaires juridiques. Il sollicita en vain une aide financière du parti national et parcourut la province pour trouver des candidats. Après la convocation des élections générales qui se tiendraient en juin 1938, il fut choisi comme candidat dans Arm River et contracta un emprunt personnel pour payer le dépôt de 21 autres candidats. Modérément réformateur, le programme du parti prévoyait le refinancement de la dette provinciale, un ajustement des dettes agricoles, une étude de l’assurance-récolte ou des paiements à l’acre et un engagement de principe à instaurer un régime public d’assurance-maladie. Les libéraux, qui formaient le gouvernement précédent, la Fédération du Commonwealth coopératif et le Crédit social dominèrent la campagne. Quant aux conservateurs, on les vit à peine. Les libéraux raflèrent 38 sièges ; parmi les 14 membres de l’opposition, aucun n’appartenait au Parti conservateur. Bien que celui-ci n’ait recueilli que 12 % des suffrages, personne ne blâma le chef. Au congrès du parti quatre mois plus tard, les délégués refusèrent à l’unanimité la démission de Diefenbaker, qui demeura chef par défaut deux années de plus.

Dans les années 1930, Diefenbaker fut avocat de la défense dans quatre procès pour meurtre très médiatisés. Dans le Roi c. Bajer, sa cliente, une pauvre jeune mère de deux enfants, fut acquittée de l’accusation d’avoir étouffé son nouveau-né. Dans le Roi c. Bohun, son client fut trouvé coupable du meurtre d’un commerçant. La recommandation de clémence du jury ayant été rejetée, Steve Bohun fut pendu à la prison de Prince Albert en mars 1934. Après une bruyante audience préliminaire dans l’affaire le Roi c. Fouquette, la couronne abandonna les accusations faute de preuves et le crime ne fut jamais résolu. Dans le Roi c. Harms, affaire d’homicide sans témoin commis sous l’emprise de l’alcool, Diefenbaker demanda un verdict d’homicide involontaire. John Harms fut trouvé coupable de meurtre, mais Diefenbaker obtint le droit d’en appeler du jugement en arguant de manquements dans l’allocution du juge aux jurés. Au second procès, il présenta des preuves minutieuses de l’ébriété de Harms et obtint un verdict de culpabilité sur la base de l’accusation réduite. Harms fut condamné à 15 ans de prison.

En politique, Diefenbaker continuait de viser une carrière nationale plutôt que provinciale. Au printemps de 1939, il projetait de proposer sa candidature dans Lake Centre, l’équivalent fédéral de sa circonscription provinciale. Choisi le 15 juin comme candidat conservateur – il n’avait pas d’adversaire –, il commença des préparatifs intensifs en vue des élections qui devaient avoir lieu l’année suivante. Quand l’Allemagne envahit la Pologne, en septembre, le Parti conservateur proclama sa solidarité avec la déclaration de guerre du gouvernement King. On suspendit les préparatifs de la campagne électorale, qui ne reprirent qu’à la dissolution de la Chambre en janvier 1940. King mena une campagne pleine d’assurance en tablant sur ce qu’il avait accompli depuis le début de la guerre. Les conservateurs, sous la direction de Robert James Manion*, étaient divisés et désorganisés. Dans Lake Centre, Diefenbaker réclama un prix minimal réglementaire pour le blé, fit valoir qu’il avait servi loyalement pendant le premier conflit mondial et accusa le gouvernement King de « forte tendance à la dictature ». Le Parti libéral obtint une majorité écrasante le 26 mars. Manion fut battu, mais Diefenbaker remporta la victoire de justesse ; il était l’un des deux conservateurs élus en Saskatchewan. Lui qui avait connu une série de cinq défaites électorales n’en subirait plus jamais aucune.

En tant que l’un des 40 conservateurs élus à la nouvelle Chambre, Diefenbaker fut nommé au comité des Communes sur les règlements de la défense du Canada, qui examinait les mesures d’urgence applicables en temps de guerre. Dans son premier discours sur le sujet, il y alla d’une fervente déclaration de patriotisme en soutenant les restrictions imposées à la liberté pour la durée du conflit et en prônant l’enregistrement de tous les hommes adultes du pays. En vertu de la Loi sur les mesures de guerre, le cabinet gouvernerait par décret durant cinq ans. Le rôle de la Chambre se limitait à approuver le budget annuel et les prévisions de dépenses et à poser quelques questions sur l’effort de guerre, sans excéder les limites que chaque député s’imposait par loyauté. Diefenbaker se révéla bientôt l’un des critiques les plus efficaces de l’opposition. Il insistait sur la nécessité de recourir à la conscription pour le service outre-mer et reprochait au cabinet de mépriser le rôle du Parlement.

À l’automne de 1941, l’ex-chef des conservateurs, le sénateur Arthur Meighen, fut choisi de nouveau comme leader à l’occasion d’une assemblée de l’association du parti national. Il déclara son intention d’appliquer un programme de coalition et démissionna de son poste au Sénat pour briguer les suffrages dans York South. Le Parti libéral ne présenta pas de candidat à l’élection partielle, mais aida discrètement celui de la Fédération du Commonwealth coopératif, qui gagna. Ce revers – et l’habileté politique du gouvernement libéral – sema la confusion chez les conservateurs. En septembre 1942, tandis que Meighen se demandait s’il devait tenir un congrès à la direction, un groupe de militants du parti se réunit à Port Hope, en Ontario, afin de rédiger le brouillon d’un programme progressiste et internationaliste qui pourrait contrer la menace grandissante que représentait la Fédération du Commonwealth coopératif. Le groupe réaffirma la foi du parti en l’entreprise privée et l’initiative individuelle tout en prônant un large éventail de mesures sociales et une certaine intervention de l’État. Lorsque la tenue du congrès à la direction fut fixée pour le mois de décembre, les principaux organisateurs de la conférence à Port Hope se virent confier des rôles importants. Entre-temps, Meighen prépara la candidature du premier ministre libéral-progressiste du Manitoba, John Bracken*, à la direction du parti. Au moment de l’ouverture du congrès à Winnipeg, quatre candidats de l’Ouest, dont Diefenbaker, étaient en lice. Bracken se lança dans la course le plus tard possible et l’emporta aisément au deuxième tour. Diefenbaker se classa troisième – position tout à fait honorable. Dans son discours, il avait marié la vision progressiste des résolutions de Port Hope avec un plaidoyer en faveur du « maintien du Canada au sein de l’Empire britannique » et de « la sécurité de l’homme du commun ». À l’issue du congrès, sa réputation et ses amitiés étaient renforcées. Le parti avait adopté un programme de progrès social qui le satisfaisait et, sur l’insistance de Bracken, il porterait désormais le nom de Parti progressiste-conservateur.

Comme Bracken décida de ne pas entrer aux Communes, le caucus conservateur se réunit, à la reprise des travaux de la Chambre, pour élire un nouveau leader parlementaire. Diefenbaker demeura en lice contre le député ontarien Gordon Graydon pendant plusieurs tours de scrutin mais, au dernier tour, il annonça qu’il soutiendrait Graydon, qui l’emporta par une seule voix.

Le gouvernement King entama ses préparatifs d’après-guerre en déclarant en janvier 1944 qu’il s’engageait à lancer un programme national visant le plein emploi et la stabilité des prix et comprenant un éventail de mesures de sécurité sociale. Dès l’été, la première de ces mesures, un régime d’allocations familiales, figurait au menu législatif. Diefenbaker s’employa à vaincre les résistances du caucus conservateur à ce sujet, et ce fut surtout lui qui, au nom de son parti, dirigea le débat sur le projet de loi, adopté à l’unanimité en juillet. À l’automne, le gouvernement libéral dut affronter une crise parce que, afin de renforcer les troupes canadiennes en Europe, il revint sur ses engagements et réaffecta au front 16 000 conscrits pour le service intérieur. Diefenbaker et les conservateurs prirent le risque de perdre des votes dans la province de Québec en prônant, sans succès, la conscription de tous les hommes adultes pour le service outre-mer.

Alors que, pour le scrutin de juin 1945, King proposait aux électeurs un programme tourné vers l’avenir et fondé sur la sécurité sociale, sur l’unité nationale et sur la coopération internationale, le Parti conservateur, dirigé par Bracken, regardait en arrière et critiquait l’effort de guerre des libéraux. Comme en 1940, Diefenbaker fit la lutte dans Lake Centre en présentant son propre programme. King perdit des sièges au profit des conservateurs en Ontario et de la Fédération du Commonwealth coopératif dans l’Ouest, et reprit le pouvoir avec 125 députés sur les 245. En Saskatchewan, le libéral Gardiner, un libéral indépendant et le conservateur Diefenbaker furent les seuls à ne pas être engloutis par la vague de la Fédération du Commonwealth coopératif.

Bracken dirigea le parti mollement pendant encore trois ans. Entre-temps, Diefenbaker consolida sa réputation de député fédéral en soutenant des causes progressistes et en reprochant au gouvernement de maintenir en temps de paix les règlements du temps de guerre et de bafouer les droits individuels. En 1946, il proposa une déclaration des droits « qui garantirait la liberté de religion, d’association et de parole et garantirait les gens contre les arrestations arbitraires autres que celles qu’autorise la loi ». Son objectif, dit-il aux Communes, était de voir « une nation unie » dans laquelle les citoyens d’origines et de religions diverses auraient tous droit aux mêmes égards et au même traitement. La revendication d’une déclaration canadienne des droits devint son leitmotiv.

Malgré sa renommée grandissante auprès de la population (et en partie pour cette raison), Diefenbaker demeurait un personnage à part dans le caucus conservateur. Les autres membres le trouvaient distant, sujet aux sautes d’humeur et trop porté à la mise en scène. En Ontario, les barons du parti le jugeaient instable et s’en méfiaient. Candidat pour la deuxième fois à la direction du parti au congrès de l’automne de 1948, il perdit dès le premier tour au profit du premier ministre de l’Ontario, George Alexander Drew, ce qui ne fut pas une surprise. Le 27 juin 1949, le gouvernement libéral, dirigé par le nouveau premier ministre Louis-Stephen St-Laurent, se présenta devant les électeurs. Même si St-Laurent avait fait campagne avec un fade programme de prospérité et de croissance, le gouvernement accrut sa majorité et le nombre de sièges des conservateurs passa de 67 à 41. Cependant, en Saskatchewan, Diefenbaker récolta presque 2 000 voix de plus qu’aux élections précédentes et demeura le seul député conservateur.

En 1945-1946, Edna Mae Diefenbaker avait été malade plusieurs mois – elle souffrait, semble-t-il, d’une grave dépression – mais elle recouvra la santé en 1947. À l’automne de 1950, on diagnostiqua chez elle une leucémie aiguë, et elle mourut en février 1951. Aux Communes, trois députés – Arthur Laing, Howard Charles Green* et Gardiner – dérogèrent à la tradition en faisant l’éloge de la femme de leur collègue. Durant des mois, Diefenbaker fut submergé de chagrin. Après deux ans de veuvage, il épousa une amie d’enfance, la veuve Olive Evangeline Freeman Palmer, haute fonctionnaire au département ontarien de l’Éducation. Elle le soutiendrait avec fidélité et discrétion jusqu’à la fin de sa carrière politique, encouragerait ses ambitions et raffermirait ses convictions. Avoir à ses côtés sur les tribunes cette femme majestueuse donnait force et assurance à Diefenbaker.

À la fin des années 1940 et au début des années 1950, Diefenbaker n’était pas sûr d’être intéressé à poursuivre sa carrière politique dans l’opposition. Toutefois, en 1952, un remaniement effrontément partisan de la carte électorale qui ajoutait à sa circonscription de Lake Centre de possibles électeurs du Parti libéral et de la Fédération du Commonwealth coopératif piqua sa combativité. Avec son accord, un comité regroupant des représentants de tous les partis s’arrangea pour qu’il soit candidat dans Prince Albert au scrutin fédéral du 10 août 1953. Au cours de la campagne, Diefenbaker fit des apparitions pour les conservateurs dans quatre autres provinces, mais dans Prince Albert, il ne porta pas de bannière. Encore une fois, il fut le seul conservateur élu en Saskatchewan tandis que le parti rogna ce qui semblait une perpétuelle majorité libérale.

Pourtant, le vent tournait et, en l’espace de quelques années, la population montra qu’elle en avait assez des libéraux. Les conservateurs prirent le pouvoir au Nouveau-Brunswick sous Hugh John Flemming* en 1952 et en Nouvelle-Écosse sous Robert Lorne Stanfield* en 1956. À l’été de 1955, le gouvernement St-Laurent avait battu en retraite après que les conservateurs eurent fait systématiquement obstruction à sa tentative de prolonger les pouvoirs d’urgence en vertu de la Loi sur la production de défense. En 1956, il fit face à l’opposition concertée des conservateurs et de la Fédération du Commonwealth coopératif au cours de cinq semaines de tumulte parlementaire au sujet de l’aide publique au financement de la construction d’un gazoduc. Peu confiant envers les manœuvres d’obstruction, Diefenbaker joua un rôle étonnamment discret dans cette bataille. En septembre 1956, inopinément, la maladie obligea Drew à démissionner de la direction du parti. Un congrès aurait lieu au début de décembre.

Diefenbaker, bien sûr, se présenterait. L’appui de vigoureux partis provinciaux en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et au Manitoba favorisait sa candidature. Malgré de brèves tentatives pour lancer en Ontario une campagne sur le thème Stop Diefenbaker (Arrêtez Diefenbaker), il prit tout de suite de l’avance sur ses adversaires, Donald Methuen Fleming* et Edmund Davie Fulton*. Dans son discours de candidature, il appela le parti à bannir le défaitisme. Un de ses partisans de la province de Québec, Pierre Sévigny*, a écrit : « Au fur et à mesure qu’il parlait se révélai[ent] son magnétisme et la puissance presque hypnotique qui allait bientôt fasciner tout le pays. Il parlait avec beaucoup de ferveur et avec une sincérité qui crevait les yeux. » Diefenbaker remporta une victoire écrasante dès le premier tour.

Le gouvernement libéral affichait de la complaisance en se préparant aux élections du début de l’été de 1957. Par contraste, Diefenbaker, malgré ses 61 ans, insufflait de l’énergie et des idées à son parti en pleine renaissance, avec l’aide de son conseiller politique, Merril Warren Menzies. Inspiré par Menzies, et dans son propre langage visionnaire, il mit de l’avant un programme de développement économique destiné principalement à favoriser la croissance dans les provinces de l’Atlantique, le Nord et l’Ouest. Durant trois mois, il mena une bataille intensive sur la scène nationale avec l’aide du directeur de campagne Allister Grosart, du directeur de la publicité Dalton Kingsley Camp* et de l’organisation efficace du Parti conservateur ontarien de Leslie Miscampbell Frost. Au Québec, le parti reçut une aide discrète de la machine de l’Union nationale du premier ministre Maurice Le Noblet Duplessis*. Grâce à de nouvelles rentrées de fonds, le parti put contribuer généreusement aux campagnes locales dans toutes les provinces. Diefenbaker adressait aux électeurs un message positif, voire utopiste. Il rappelait la contribution apportée à la fondation du pays par le parti sous la direction de sir John Alexander Macdonald*. « Nous entendons lancer dans les régions nordiques une politique nationale de développement qui pourrait s’appeler la politique de la nouvelle frontière, promettait-il. Macdonald tenait à ouvrir l’Ouest. Nous tenons à développer les provinces […] et en particulier notre région nordique […] Le Nord, avec toutes ses vastes ressources et ses richesses cachées – le Nord, à la fois merveille et défi, doit devenir notre conscience nationale. » Le parti avait adopté un slogan personnalisé – « Le temps est venu d’élire un gouvernement Diefenbaker » –, et le pays, au matin du 10 juin, eut la surprise d’apprendre que les conservateurs avaient remporté 112 sièges tandis que les libéraux en avaient obtenu 105. La Fédération du Commonwealth coopératif (25 sièges) et le Crédit social (19 sièges) détenaient la balance du pouvoir. Le 17 juin 1957, Diefenbaker prit la tête d’un gouvernement minoritaire.

Comme son caucus comptait plus de 60 nouveaux membres, Diefenbaker forma son cabinet exclusivement avec des élus. Il nomma Donald Methuen Fleming aux Finances, Fulton à la Justice, Gordon Minto Churchill* au Commerce, Howard Green aux Travaux publics, Douglas Scott Harkness* au ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, George Harris Hees* aux Transports, George Randolph Pearkes* à la Défense nationale, George Clyde Nowlan au Revenu national, Michael Starr au Travail, Léon Balcer au poste de solliciteur général et, au Secrétariat d’État, Ellen Louks Fairclough, née Cook* (la première femme à prendre la tête d’un ministère fédéral au Canada). En août, Francis Alvin George Hamilton se vit confier le portefeuille du ministère du Nord canadien et des Ressources nationales et Harkness passa à l’Agriculture. Le mois suivant, Diefenbaker recruta pour la première fois un ministre en dehors des Communes : Sidney Earle Smith*, alors recteur de la University of Toronto, à qui il confia les Affaires extérieures. Drew devint haut commissaire du Canada à Londres. Le cabinet semblait compétent et efficace, mais l’absence de francophones à la tête des ministères importants était patente. Jamais Diefenbaker ne corrigea cette lacune.

Dès ses premiers jours au pouvoir, Diefenbaker s’engagea publiquement à détourner vers le Royaume-Uni 15 % du commerce extérieur du Canada avec les États-Unis. Le gouvernement ne parviendrait pas à remplir cette promesse même s’il tenterait constamment de réduire la dépendance à l’égard du marché américain et de promouvoir les échanges avec le British Commonwealth of Nations. Au delà de ce premier engagement maladroit, les conservateurs allèrent de l’avant avec un ambitieux programme législatif : soutien des prix agricoles, prêts au logement, assistance à des projets de développement dans tout le pays, réductions d’impôt et augmentation des pensions de vieillesse et des salaires des fonctionnaires. Les sondages d’opinion montraient un fort taux d’appui au gouvernement. Lorsque le chef libéral, Lester Bowles Pearson, déposa une motion de censure dans laquelle il proposait que les conservateurs rendent le pouvoir aux libéraux, Diefenbaker sauta sur l’occasion. Il demanda une dissolution du Parlement et convoqua des élections pour mars 1958.

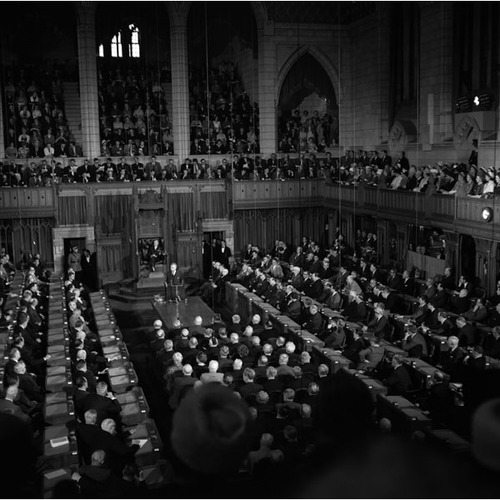

Le programme défendu par Diefenbaker en 1958 était une version simplifiée et plus exubérante du programme présenté par le parti en 1957, et contenait une nouvelle vision économique et spirituelle du pays. Diefenbaker prêchait une foi populiste et profane. « Partout où je vais, déclara-t-il, je vois dans le regard des gens ce sentiment d’élévation morale qui vient de ce qu’ils lèvent les yeux pour voir la Vision du Canada de demain. » Étant donné l’esprit qui régnait dans la population, le message de Diefenbaker venait à point. Sa campagne déclencha dans tout le pays une vague d’euphorie. Follow John (Suivez John), disaient les affiches aux électeurs, qui répondirent en accordant aux conservateurs un nombre stupéfiant de sièges (208 sur 265), dont 50 dans la province de Québec. Dans son discours de victoire, Diefenbaker déclara : « le Parti conservateur est devenu un parti authentiquement national, composé des Canadiens de toutes races unis dans l’idée d’un seul Canada ». Sa « Vision » avait créé dans la population des attentes impossibles à satisfaire. Il faudrait à Diefenbaker un talent rare et une chance exceptionnelle pour éviter une chute vertigineuse.

Diefenbaker se fit bientôt accuser d’être le gouvernement à lui tout seul. Certes, ses victoires électorales et le système politique cristallisaient l’attention populaire autour de lui, mais il ne gouvernait pas en autocrate. Du temps où il avait siégé dans l’opposition, il avait été un solitaire au sein du caucus conservateur. Une fois au pouvoir, il s’enorgueillissait d’être un personnage dominant. Il avait tendance à se méfier des proches conseillers et n’était pas à l’aise avec les esprits supérieurs au sien – quoiqu’il ait beaucoup compté sur son greffier du Conseil privé, Robert Broughton Bryce. Ses cabinets comptaient peu de ministres talentueux, et il n’était pas porté à s’entourer de successeurs potentiels. Tout au long de son mandat, il tint d’interminables réunions de cabinet dans l’espoir de parvenir à des consensus, reporta des décisions pour cause d’incertitude et (sauf en cas de crise) laissa à ses ministres une latitude exceptionnelle dans la direction de leur ministère. Diefenbaker n’était pas un décideur imaginatif et n’avait pas de talent pour le compromis. Il aimait mieux baigner dans l’atmosphère stimulante des tribunes et des débats parlementaires que s’astreindre à un patient travail de persuasion. Plus on l’attaquait, plus ses soupçons, ses tenaces instincts de batailleur et son sens du théâtre prenaient le pas sur son jugement et sur son aptitude à diriger une équipe politique unie.

Toutefois, ce fut d’abord avec assurance et détermination que le premier ministre fit des choix à propos de la politique étrangère et de la politique de défense. Ces décisions avaient trait aux relations canado-américaines en matière de défense. Une atmosphère de cordialité régnait alors entre le gouvernement du président Dwight David Eisenhower et Diefenbaker, qui partageait tout à fait les vues d’Eisenhower sur la menace que l’Union soviétique représentait pendant la guerre froide. Issues de la collaboration entre le précédent gouvernement libéral et les États-Unis, ces mesures intensifièrent l’absorption du Canada par le système militaire américain. En juillet 1957, sans consulter le cabinet, Diefenbaker et Pearkes, ministre de la Défense, engagèrent la participation du Canada à l’Accord concernant la défense aérienne de l’Amérique du Nord, ou NORAD. En 1958, Diefenbaker convint avec les États-Unis d’installer dans le nord de l’Ontario et de la province de Québec deux bases de missiles antiaériens à courte portée de style Bomarc et d’armer les missiles de têtes nucléaires une fois qu’ils seraient en place. Sur le moment, la nouvelle souleva peu de controverse.

En février 1959 (des avertissements ambigus ayant été servis aux fabricants dans les mois précédents), Diefenbaker annonça l’arrêt immédiat de la production de l’Avro Arrow (CF-105), avion intercepteur très perfectionné, de conception canadienne, en cours de construction à Toronto. Cette décision suscita des questions sur les manières de faire et le discernement du gouvernement et finit par miner la confiance de Diefenbaker en ses propres intuitions politiques. Dans les années suivantes, l’Arrow deviendrait le symbole populaire des chances ratées par le Canada de s’imposer dans les domaines de l’industrie et de la défense. Pourtant, au nom de la prudence financière et militaire, la mise au rancart de cet avion se justifiait aisément.

Dans l’opposition, Diefenbaker avait été un illustre défenseur des libertés civiles. En 1958, à titre de premier ministre, il promit de protéger les droits « définis et garantis en termes précis et concrets à tous les hommes par les lois du pays ». Après deux ans de pourparlers intensifs sur la question de savoir s’il valait mieux un amendement constitutionnel obligatoire pour tous les ordres de gouvernement ou une loi fédérale déclaratoire, il opta pour une loi ordinaire du Parlement, car un amendement constitutionnel aurait inévitablement déclenché une polémique qui aurait mis son projet en péril. Le projet de loi, expliqua-t-il, instruirait les citoyens sur leurs droits et, en même temps, freinerait et guiderait les législateurs fédéraux. Diefenbaker reconnaissait – en l’absence d’un amendement constitutionnel – que son projet de loi n’était qu’une première étape pour le Canada, mais il promettait à tous les citoyens que, désormais, leurs droits seraient respectés. Il dit à la Chambre ce que ce changement signifierait pour lui : « Je sais ce que cela a représenté, dans le passé, pour certains dont les noms n’étaient ni d’origine britannique ni d’origine française de n’être pas considérés comme autant canadiens que les Canadiens d’origine britannique ou d’origine française. » Le projet de loi fut adopté à l’unanimité en août 1960 ; rétrospectivement, Diefenbaker y verrait sa plus belle réalisation. La loi contenait deux clauses dérogatoires : l’une permettait au Parlement de passer outre, dans une loi, aux garanties contenues dans la déclaration, pourvu que ladite loi précise qu’elle avait été adoptée « nonobstant la Déclaration canadienne des droits », et l’autre portait sur les dispositions prises en vertu de la Loi sur les mesures de guerre. Les tribunaux interprétèrent la Déclaration canadienne des droits avec retenue, mais sur le plan politique, elle eut une valeur exemplaire. Sous le premier ministre Pierre Elliott Trudeau*, elle prendrait la forme d’une déclaration plus globale, la Charte canadienne des droits et libertés, qui contiendrait les mêmes dérogations. Toujours en 1960, le Parlement accorda aux autochtones du pays le droit de voter aux élections fédérales.

L’année suivante, le cabinet Diefenbaker s’attaqua à une question de conscience qui taraudait depuis longtemps le premier ministre. Pendant les trois années écoulées depuis son arrivée au pouvoir, le cabinet avait longuement et péniblement révisé chaque condamnation criminelle assortie de la peine capitale, avait maintenu certaines sentences et en avait commué d’autres. L’adoption des amendements au Code criminel présentés par le ministre de la Justice Fulton simplifia cette tâche. Les amendements créaient deux catégories de meurtre et limitaient la peine capitale à quelques crimes commis de propos délibéré.

Dans son premier budget, en 1958, le gouvernement Diefenbaker avait réussi à limiter les dépenses pour contrer le ralentissement de l’économie. Cependant, la prédilection du premier ministre pour l’aide aux agriculteurs des Prairies de même qu’un programme mal coordonné de projets de développement dans les provinces de l’Atlantique et de l’Ouest s’accordaient mal avec la très grande prudence du ministre des Finances Fleming. Les budgets annuels commencèrent à afficher un déficit. Diefenbaker était convaincu que, au nom de l’équité, il fallait s’occuper davantage des pauvres, des chômeurs, des malades et des vieillards, mais il n’avait pas vraiment de stratégie économique. Tandis que, malgré de nouveaux apports de fonds publics, le chômage continuait de s’aggraver en 1959, en 1960 et en 1961, il était troublé par les allégations libérales selon lesquelles « les années de régime tory [étaient] des années de vaches maigres » et hanté par la chute du gouvernement Bennett en 1935. Constamment pressé par le cabinet de prendre des mesures expansionnistes, Fleming en vint à croire, comme Diefenbaker, que la politique restrictive du taux d’intérêt pratiquée par la Banque du Canada et le franc-parler de son gouverneur, James Elliott Coyne*, faisaient obstacle au retour de la prospérité. En 1961, Diefenbaker et Fleming se chamaillèrent en public durant cinq mois avec le gouverneur en vue de le forcer à démissionner. Devant le refus de Coyne, le gouvernement présenta une loi sur son congédiement, mais elle fut battue par une majorité libérale au Sénat. Enfin, le 14 juillet, après avoir eu l’occasion de s’expliquer devant un comité du Sénat, Coyne offrit sa démission. À la suite du conflit, la banque et le gouvernement prirent des mesures pour éviter que des disputes de ce genre se répètent, mais dans l’immédiat, la confiance de la population dans la compétence du gouvernement Diefenbaker fut ébranlée.

Le premier ministre Diefenbaker souhaitait ardemment acquérir, sur la scène internationale, un prestige égal à celui de son rival Pearson. À l’été de 1958, il avait accueilli à Ottawa le premier ministre de la Grande-Bretagne, Maurice Harold Macmillan, et le président des États-Unis, Eisenhower. À l’automne, il fit une tournée en Europe et dans le Commonwealth asiatique. En Europe, il gagna le respect de Charles de Gaulle, président de la France, de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d’Allemagne, et d’Amintore Fanfani, premier ministre de l’Italie. En Asie, il admira l’anticommunisme du général Mohammad Ayub Khan, dictateur du Pakistan, et le réalisme politique de Jawaharlal Nehru, premier ministre de l’Inde, mais exprima des réserves sur le neutralisme du premier ministre de Ceylan (Sri Lanka), Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike. Le 26 septembre 1960, Diefenbaker prononça devant l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies un discours marquant. Il y dénonçait la tyrannie exercée par l’Union soviétique sur son territoire, son colonialisme brutal en Europe orientale et centrale et ses menaces à l’alliance des pays de l’Ouest. Ce discours suscita des éloges de la part des autres leaders occidentaux.

Malgré sa répugnance à l’égard de la politique d’apartheid pratiquée par l’Afrique du Sud, Diefenbaker hésitait à envisager que ce pays soit exclu du British Commonwealth of Nations, car il estimait que l’association ne devait pas se mêler des affaires intérieures de ses membres. Les pressions politiques en faveur d’une action quelconque s’intensifièrent après des désordres et le massacre de manifestants pacifiques par la police à Sharpeville en mars 1960. En mai, à une réunion des premiers ministres du Commonwealth, Diefenbaker s’employa, avec le premier ministre Macmillan, à éviter que les chefs d’État se partagent en deux camps selon des critères raciaux. Ils contournèrent cet écueil par une mesure dilatoire. La conférence donna à l’Afrique du Sud le temps de réviser sa politique en convenant que, si elle choisissait de devenir une république, elle devrait obtenir le consentement des autres membres du Commonwealth pour être admise de nouveau au sein de l’association. Lorsque, en octobre, les Blancs d’Afrique du Sud votèrent en faveur d’une république, le premier ministre Hendrik Frensch Verwoerd annonça qu’il demanderait le renouvellement de l’adhésion à la réunion de mars 1961. Diefenbaker arriva à cette réunion avec des avis divergents de ses conseillers : certains réclamaient l’exclusion de l’Afrique du Sud, d’autres voulaient le renouvellement de son adhésion, assorti d’une déclaration du Commonwealth sur l’égalité raciale, d’autres encore étaient en faveur d’un délai supplémentaire. À l’ouverture de la conférence, Diefenbaker n’avait toujours pas arrêté son choix. À la suggestion de Bryce, il préconisa d’adopter une déclaration de principes avant de prendre une décision sur la réadmission de l’Afrique du Sud. Ainsi, ce serait l’Afrique du Sud, et non les autres membres, qui devrait choisir. Verwoerd demanda de reformuler la déclaration de manière qu’elle ne blâme pas les pratiques de son pays. Diefenbaker se rangea du côté des leaders non blancs et rejeta la proposition. Verwoerd retira la candidature de l’Afrique du Sud et quitta la réunion. Ensuite, la conférence renonça à adopter une déclaration de principes, mais Diefenbaker dit aux journalistes que la non-discrimination était un « principe implicite » de l’association et qu’elle était « en accord avec l’orientation de [sa] vie ». Il acceptait l’issue de la réunion – on avait évité les pires dissensions – et, tant au Canada qu’à l’étranger, on applaudit sa défense du principe de non-discrimination.

À titre de président des États-Unis, Eisenhower avait toujours manifesté du respect et de la considération pour son homologue du Nord. Les frictions auxquelles pouvaient donner lieu la politique en matière de défense ou d’autres questions étaient traitées par Washington avec déférence ou prises en différé. Pour sa dernière activité officielle avant de quitter ses fonctions, Eisenhower invita Diefenbaker à la Maison-Blanche pour la signature du controversé traité du fleuve Columbia le 17 janvier 1961. L’accession de John Fitzgerald Kennedy à la présidence mit un terme à ces relations politiques cordiales. Kennedy était jeune, impétueux et riche, et affichait les allures sophistiquées d’un homme de l’Est qui agaçaient Diefenbaker. Au grand déplaisir du premier ministre, Kennedy l’appela « Dienfenbawker » au moment où il devint président. Leur première rencontre à Washington le 20 février sembla se dérouler dans la cordialité, mais Kennedy dit à son frère Robert Francis : « Je ne veux pas revoir ce maudit casse-pieds. » Dès lors ou presque, le gouvernement américain commença à manifester de l’impatience devant l’hésitation du Canada à négocier des ententes sur le contrôle bilatéral des ogives nucléaires destinées aux missiles canadiens Bomarc. Quand Kennedy vint au Canada en mai 1961, les tensions s’intensifièrent. Aux prises avec la grogne croissante des Canadiens contre les armes nucléaires, Diefenbaker expliqua sa difficulté, sur le plan politique, à accepter la possession d’ogives ; Kennedy répliqua que refuser d’armer les ogives reviendrait pour le Canada à se dire neutre dans le conflit de la guerre froide. Quand Diefenbaker découvrit accidentellement une note de service confidentielle de la Maison-Blanche qui suggérait à Kennedy de « presser » le Canada sur un certain nombre de questions, le premier ministre ne tint pas compte du conseil de son personnel de le retourner ; il le garda plutôt en vue de l’utiliser peut-être un jour contre le président. (Ce document fit l’objet d’une fuite pendant la campagne électorale de 1963.) Les négociations officielles en vue de la conclusion d’une entente sur les ogives ne progressèrent pas dans cette atmosphère de méfiance, mais Kennedy ne se plaignit pas à ce moment de l’hésitation du Canada.

Pendant ce temps, les relations du gouvernement de Diefenbaker avec le gouvernement britannique perdaient de leur cordialité. Le respect d’abord manifesté par Macmillan s’estompa quand Diefenbaker exprima une position ferme et inattendue concernant la présence de l’Afrique du Sud au sein du Commonwealth, puis se volatilisa quand le Canada critiqua la Grande-Bretagne pour avoir demandé d’adhérer à la Communauté économique européenne, ou Marché commun. Diefenbaker et son haut commissaire, Drew, considéraient cette demande comme une trahison des sentiments et des intérêts économiques des Canadiens, et, faute d’obtenir des garanties commerciales fermes pour les membres du Commonwealth, s’employèrent à faire avorter le projet. Diefenbaker se plaignit souvent du fait que la Grande-Bretagne ne consultait pas suffisamment ses partenaires du Commonwealth à ce sujet et se réjouit en privé des manifestations d’intransigeance de la France. (Le président de Gaulle opposerait son veto à la demande britannique en janvier 1963.) Au Canada, les opinions étaient divisées, mais des commentaires dans la presse portèrent atteinte à la réputation du gouvernement canadien ; on estimait que sa réaction à l’égard des orientations britanniques avait été arrogante et obstructive.

Dans la province de Québec, la Révolution tranquille était en train de transformer la province et, ailleurs, des voix se faisaient de plus en plus entendre pour qu’on accorde un meilleur traitement à la minorité francophone du pays. Diefenbaker, qui avait négligé les membres francophones de son propre caucus, resta indifférent à ces signes de changement. Il refusa de se pencher sur les propositions concernant la tenue d’une commission royale d’enquête sur les relations entre les francophones et les anglophones. À Ottawa, la presse parlementaire, auparavant favorable, devint désillusionnée et hostile à mesure que le gouvernement manifestait une ineptie souvent attribuable au caractère du premier ministre. La désorganisation et l’indécision croissante de Diefenbaker avaient découragé et divisé son cabinet. Quand les Communes furent dissoutes en vue des élections générales du 18 juin 1962, le journaliste James Stewart, du Montreal Star, qualifia toute la session parlementaire de « parfois sans but, souvent désagréable et toujours potentiellement explosive ».

Tandis que la campagne électorale s’amorçait, le gouvernement faisait face à une importante crise monétaire. Une récession persistante, une série de déficits budgétaires, une balance commerciale défavorable et l’incertitude générale entourant la politique gouvernementale provoquèrent une perte de confiance sur le marché des changes. Pendant des semaines, la Banque du Canada vendit des réserves étrangères pour maintenir la valeur du dollar canadien flottant ; en mai, le cabinet fut forcé de dévaluer la devise canadienne et d’en fixer le cours à 0,925 $US afin d’empêcher une chute en cascade. Cette dévaluation fut cruellement caricaturée par la presse et l’opposition pendant la campagne électorale ; des faux dollars à l’effigie de Diefenbaker circulèrent dans la population.

Diefenbaker mena une vigoureuse campagne contre le Parti libéral, qui avait refait ses forces, contre le Nouveau Parti démocratique, qui venait d’être formé et, dans les régions rurales de la province de Québec, contre le Ralliement des créditistes, qui, sous la direction du charismatique Réal Caouette, s’était allié au Crédit social depuis 1961. Le programme conservateur n’offrait rien de nouveau. Le Globe and Mail de Toronto signala que « la campagne des conservateurs n’étaient l’affaire que d’un seul homme, M. Diefenbaker. S’ils ne gagnent pas, enchaînait le quotidien, il [devra] en porter la responsabilité ; s’ils gagnent, il [pourra] revendiquer la victoire, peu importe le nombre de sièges perdus. » Pour Diefenbaker, les résultats des élections furent dévastateurs. Les conservateurs gardèrent leur emprise sur les Prairies, mais perdirent leur domination dans les provinces Atlantiques, dans les régions rurales québécoises, dans les zones urbaines de l’Ontario et en Colombie-Britannique. Cinq ministres furent défaits. Diefenbaker conserva 116 sièges, comparativement à 100 pour les libéraux, 30 pour le Crédit social et les créditistes québécois, et 19 pour les néo-démocrates. Après la campagne, une nouvelle ruée sur le dollar exigea l’imposition d’une surtaxe tarifaire, la réduction des dépenses gouvernementales et un emprunt d’urgence au Fonds monétaire international, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Diefenbaker se retira pendant des semaines avant de reconstituer son cabinet et de convoquer de nouveau le Parlement à l’automne.

Le cabinet était sans direction. Le tiers des ministres de Diefenbaker ou presque spéculaient ouvertement mais de façon indécise sur la révocation du premier ministre. En octobre 1962, la crise des missiles de Cuba détourna l’attention de tout le monde, et Diefenbaker aggrava les divisions au sein de son cabinet en répondant avec hésitation à l’appel du président Kennedy en faveur de la solidarité des alliés. Les ministres insistèrent par la suite pour que reprennent les négociations avec les États-Unis concernant l’acceptation des ogives nucléaires. Devant l’effet soudain de la crise internationale et l’incapacité manifeste du premier ministre à prendre des décisions sous pression, il semblait devenu urgent de conclure une entente avec les États-Unis à propos des ogives nucléaires. Les négociations s’enlisèrent rapidement et Washington monta le ton en accusant le gouvernement Diefenbaker de mentir et de négliger ses obligations militaires. Le ministre de la Défense, Douglas Scott Harkness, démissionna. L’opposition condamna à l’unisson l’indécision de Diefenbaker et, le 5 février 1963, son gouvernement fut défait à la Chambre.

Diefenbaker entra dans la campagne électorale de 1963 avec un cabinet désagrégé. Harkness, Hees, Sévigny, Fleming, Fulton et d’autres avaient démissionné ou pris leur retraite. Tous les journaux qui le soutenaient au pays, dont le Telegram et le Globe and Mail de Toronto, sauf quatre, l’avaient abandonné. Même si ses chefs de campagne, Grosart et Camp, lui étaient restés fidèles, l’organisation du parti s’était effondrée. Diefenbaker partit en campagne, prêt à faire la lutte « [aux] tories de Bay Street et de la rue Saint-Jacques », au gouvernement américain et à ses opposants libéraux. Dans le marathon électoral qui le conduisit un peu partout au pays, saluant au passage sous un froid mordant des électeurs à de petites gares, il avait en tête un slogan du président américain Harry S. Truman aux élections de 1948 : Give’em hell ! (Donnez-leur une raclée !). Ses railleries sur le Parti libéral et le département d’État américain aiguisaient l’enthousiasme de ses partisans des régions rurales, des Prairies et de petites villes. Pendant toute la campagne, les conservateurs bénéficièrent d’un appui soutenu tandis que les libéraux virent baisser le leur, si bien que, le 8 avril, il manquait à Pearson cinq sièges pour former un gouvernement majoritaire. Diefenbaker quitta ses fonctions et Pearson prit le pouvoir le 22 avril, après avoir eu l’assurance du soutien de six députés créditistes. En 1963, le journaliste Peter Charles Newman publia son saisissant et populaire ouvrage sur la carrière de Diefenbaker, Renagade in power, qui introduisait un nouveau genre d’histoire populaire contemporaine au Canada et qui romançait l’ascension et la chute spectaculaires du premier ministre.

Pendant trois ans et demi, Diefenbaker continua à siéger comme chef de l’opposition ; assailli par des éléments de son propre parti, il se montra néanmoins agressif et menaçant envers ses opposants libéraux à la Chambre. Il révélait au grand jour un scandale après l’autre dans lequel des ministres québécois étaient toujours impliqués. La majorité de ses députés, dont le succès en politique dépendait de lui, lui restèrent fidèles. Pendant huit mois en 1964, Diefenbaker et ses collègues loyalistes retardèrent l’adoption d’un nouveau drapeau canadien arborant une feuille d’érable, sous prétexte qu’il ne comportait, selon eux, aucun symbole historique. La résolution fut finalement adoptée à la mi-décembre après la clôture des débats. La plupart des députés conservateurs québécois appuyèrent le gouvernement. Pearson, harassé et ennuyé par les attaques incessantes de Diefenbaker en Chambre, déclencha des élections pour le 8 novembre 1965, dans l’espoir de porter un coup fatal à l’esprit de vengeance de son adversaire. De vieux ennemis conservateurs (dont Hees et Fulton) rentrèrent dans le rang avec l’idée de poursuivre leur carrière politique après le départ de leur chef, tandis que ce dernier rêvait de son côté de reprendre le pouvoir. Âgé de 70 ans, Diefenbaker mena une autre vigoureuse campagne nationale. Pearson ne parvint pas à trouver un thème plus clair qu’un appel en faveur de l’élection d’un gouvernement majoritaire et le terrassement final de son adversaire, et manifestait peu d’ardeur dans la bataille. Une fois de plus, Diefenbaker et les conservateurs privèrent le Parti libéral de la majorité qu’il souhaitait obtenir. Avec 97 sièges, ils en avaient deux de plus, tout comme les libéraux, qui en avaient obtenu 131. Le Nouveau Parti démocratique, qui en comptait 21, en avait gagné quatre, tandis que les créditistes et le Crédit social (dorénavant séparés) en avaient perdu.

Le conflit politique entre Diefenbaker et Pearson était devenu malsain. L’année parlementaire de 1966 s’amorça avec les nouvelles attaques du chef conservateur contre l’intégrité du gouvernement, ce qui valut à Diefenbaker une contre-offensive où il était accusé d’avoir omis d’agir dans un dossier relatif à la sécurité. Une enquête judiciaire confiée au juge Wishart Flett Spence pour faire la lumière sur ce qu’on appela l’affaire Munsinger, était en fait une enquête a posteriori sur le pouvoir discrétionnaire exercé par le gouvernement conservateur. Diefenbaker, Fulton et leurs avocats se retirèrent en plein milieu de l’enquête en guise de protestation. Le rapport final ne fit état d’aucun manquement à la sécurité, mais blâma Diefenbaker pour ne pas avoir démis de ses fonctions son ministre associé de la Défense nationale, Pierre Sévigny, six ans auparavant quand il avait été mis au courant de sa liaison extraconjugale avec Gerda Munsinger, qui avait apparemment été une agente soviétique de niveau subalterne. Le Globe and Mail déclara que l’objet de cette enquête était « vague [et inspiré par] la vengeance [...et] cré[ait] un précédent pour d’interminables chasses aux sorcières d’un gouvernement à un autre au Canada ».

Diefenbaker mena sa deuxième bataille de l’année à l’intérieur de son parti en tentant de contrôler le bureau de ce dernier et l’association nationale, et de maintenir son propre leadership. Les manifestations de mécontentement se multipliaient, mais, en l’absence de tout processus officiel de remise en question du leadership, il tenait pour acquis que son mandat était illimité. Une fois convaincu que le chef ne se retirerait pas de son plein gré, le président du parti, Dalton Camp, proposa une réforme de la constitution qui exigerait un vote sur la tenue ou non d’un congrès au leadership à la suite d’une défaite à des élections générales. Diefenbaker accusa Camp de l’avoir poignardé dans le dos, mais dut battre en retraite à l’assemblée annuelle. On y convint de tenir un congrès au leadership en 1967.

Diefenbaker refusa de confirmer sa candidature au moment où l’on planifiait l’organisation du congrès. Finalement, il se porta candidat pour faire obstacle à une résolution des congressistes qui émanait de la conférence sur les orientations du parti tenue à la chute Montmorency, dans la province de Québec, qui évoquait les « deux peuples fondateurs » ou les « deux nations » du Canada. (Le projet de résolution décrivait le pays comme une entité « composée des habitants originaires du territoire et des deux peuples fondateurs [deux nations] investis de droits historiques, auxquels se sont joints et continuent de se joindre des gens de nationalités diverses ».) « Cette proposition, déclara-t-il à des journalistes, fera de tous les Canadiens d’autres origines raciales qu’anglaises ou françaises [des citoyens] de seconde zone. Toute ma vie, j’ai essayé, entre autres choses, de faire en sorte que la citoyenneté dans ce pays ne soit pas associée à la race, à la couleur, aux liens du sang ni à l’origine. » Pour Diefenbaker, « un seul Canada » voulait dire l’égalité pour les individus et les régions, mais il ne pouvait pas accepter la notion de « peuples fondateurs » ou de « nations », qui semblaient inclure certaines communautés et en exclure d’autres. Son appel habituel en faveur de l’égalité – toujours fondé sur son expérience personnelle – ne fut pas entendu en cette époque où le pays était devenu plus complexe. Au premier tour de scrutin, Diefenbaker se classa au cinquième rang derrière Stanfield, Dufferin Roblin, Fulton et Hees. Il demeura en lice pendant trois tours. Stanfield fut élu chef au quatrième.

Diefenbaker demeura à la Chambre des communes durant encore 12 ans, période au cours de laquelle eurent lieu quatre autres élections générales, soit en 1968, 1972, 1974 et 1979. Pendant quelques années, son groupe de fervents partisans à l’arrière-ban des conservateurs mena la vie dure au nouveau chef ; tout le reste de sa vie, Diefenbaker put capter l’attention de la Chambre et embarrasser les ministres avec ses questions mordantes et sarcastiques. En 1970, à son trentième anniversaire comme député fédéral, il dit en plaisantant qu’il vivrait aussi longtemps que Moïse. Six ans plus tard, il fut nommé compagnon d’honneur et figura sur la liste d’honneur du Nouvel An de la reine ; c’est avec fierté qu’il se rendit en Angleterre pour la cérémonie de remise de cette distinction au château Windsor. Au milieu des années 1970, il publia ses mémoires en trois volumes rédigés par un auteur fantôme. Il était malade quand il mena sa dernière campagne électorale au printemps de 1979 ; il revint à Ottawa et mourut chez lui le 16 août.

Les funérailles nationales de Diefenbaker furent les plus protocolaires de l’histoire canadienne. Il les avait planifiées méticuleusement avec le secrétariat d’État. Le cercueil ouvert fut exposé en chapelle ardente pendant trois jours dans le hall d’honneur du parlement, puis un cortège funèbre accompagna la dépouille jusqu’à la cathédrale Christ Church, où un service interconfessionnel fut célébré. Un train funéraire formé de 8 wagons avec plus de 100 passagers à bord transporta ensuite le cercueil d’Ottawa jusqu’à Prince Albert et Saskatoon en faisant des haltes planifiées et non planifiées le long du trajet. Le vieux chef fut inhumé sur les hautes falaises de la Saskatchewan-du-Sud, près du Right Honourable John G. Diefenbaker Centre, qui avait été construit sur les terrains de la University of Saskatchewan pour abriter ses papiers et objets personnels. Le nouveau premier ministre conservateur, Charles Joseph (Joe) Clark, prononça le dernier éloge funèbre ; il décrivit Diefenbaker comme « le grand homme du peuple de la politique canadienne [...] un homme indomptable, né dans un groupe minoritaire, élevé dans une région minoritaire, chef d’un parti minoritaire, qui est venu changer la nature même de son pays et la changer pour toujours ». Le corps de sa deuxième femme, Olive Evangeline Palmer, fut transporté d’Ottawa et placé à ses côtés.

Des commentateurs et des historiens n’ont pas été tendres à l’endroit du treizième premier ministre du Canada. J. L. Granatstein et Norman Hillmer ont écrit que les mémoires de Diefenbaker, « probablement les plus mensongers jamais écrits par un [homme] politique canadien, ont poli sa propre image et repris toutes les vieilles batailles [en proclamant] un seul vainqueur [...] Ils demeurent un recueil de dissensions, de ragots et de méfiance. » L’historien Michael Bliss, peut-être un peu moins dur, a dit que « le rôle de Diefenbaker, cet homme des Prairies près du peuple qui a tenté de révolutionner le Parti conservateur, commence à se profiler au delà de ses idiosyncrasies personnelles. Les difficultés auxquelles il a fait face [et qui ont pris] la forme d’épineux dilemmes historiques [étaient] probablement moins faciles à résoudre que ne semblaient le croire les libéraux et les journalistes hostiles à l’époque [...] Ses contemporains avaient néanmoins raison de parler d’une certaine forme de désordre qui entourait sa personnalité et sa fonction de premier ministre. Les problèmes de leadership, d’autorité, de pouvoir et d’ego et l’histoire mouvementée de cette période ont submergé ce politicien des Prairies au nom étrange. » Pour l’écrivain George Bowering, Diefenbaker fut le plus spirituel de tous les premiers ministres du pays et « en campagne [électorale, l’homme] le plus étonnant que quiconque avait jamais vu ou entendu ». Toutefois, il réussit à exaspérer tout le monde : les Américains, les Britanniques, les libéraux, les économistes, les Québécois et les membres dirigeants de son propre parti.

Diefenbaker consacra toute sa vie adulte à sa carrière politique. Il était mû par l’ambition et un sentiment d’injustice qu’il ressentait à la fois sur le plan personnel et à l’échelle régionale, par la détermination à réussir au cœur même de la politique canadienne à Ottawa et, ce faisant, à confirmer l’égalité des droits de ceux qui, selon lui, avaient été exclus du pouvoir et des milieux influents au Canada. Ses attitudes ont pris forme dans les années 1920 et 1930, quand la vie publique canadienne était dominée par un cercle privilégié d’hommes politiques ontariens et québécois des partis libéral et conservateur. Avec ses préoccupations sur le plan personnel et à propos de l’ouest du pays, toutefois, Diefenbaker n’a pas su percevoir les récriminations potentielles de la minorité francophone du Canada, qui se sentait comme lui empêchée de participer pleinement à la vie nationale.

Doté d’une rare détermination que les revers et les défaites ont renforcée au lieu d’atténuer, Diefenbaker avait développé un talent exceptionnel et corrosif comme avocat de la défense dans des causes criminelles, talent qui le servit bien dans l’opposition, mais moins comme membre du gouvernement. C’était un Canadien britannique sentimentalement attaché au lien impérial et aux institutions parlementaires canadiennes. Ses convictions en matière d’assistance sociale et d’emploi se forgèrent dans les années 1940 à partir de son expérience de la grande dépression dans les Prairies et étaient largement partagées par des collègues du Parti libéral et de la Fédération du Commonwealth coopératif. Par contre, dans le domaine fiscal et monétaire, il garda une approche foncièrement conservatrice et n’absorba jamais complètement les leçons de l’économie keynésienne.

John George Diefenbaker n’avait pas le tempérament d’un joueur d’équipe. Après son entrée en fonction, il devint vite évident qu’il serait incapable de faire régner l’harmonie dans son cabinet et de maîtriser les complexités techniques des domaines des finances, de la défense et de la politique étrangère. Il était dépassé par les problèmes d’administration et soupirait d’aise à l’idée de s’évader vers la Chambre des communes ou les tribunes populaires, où il pouvait laisser déborder ses talents de prédicateur de foule. Il pouvait prendre un air mélodramatique ou arrogant, ou se montrer gentiment comique, fantasque et sarcastique. Il avait le sens du spectacle. C’était l’un des derniers chefs démocratiques avant l’époque de la télévision qui cherchait à baser ses orientations et à prendre appui sur des liens directs et spontanés avec ses électeurs plutôt que sur des sondages, des groupes de consultation et l’analyse de l’opinion. Il nourrit ses ressentiments et, dans l’adversité qu’il subit à la fin, son sentiment d’isolement lui inspira de sombres visions de persécution et de conspiration. En politique, il connut à peine deux ans de succès au milieu d’échecs et de frustrations, mais il conserva un noyau de fidèles partisans très engagés jusqu’à la fin de sa vie et même par la suite. Le Parti conservateur fédéral qu’il avait fait revivre continua de dominer dans les Prairies pendant 25 ans après son départ de la direction.

La biographie repose sur notre ouvrage Rogue Tory : the life and legend of John G. Diefenbaker (Toronto, 1995), qui contient une liste exhaustive des sources primaires et secondaires. The Right Honourable John G. Diefenbaker Centre for the Study of Canada, Univ. of Saskatchewan (Saskatoon), conserve les papiers Diefenbaker ainsi que des photographies, des films et autres documents. Un choix de lettres déposées au centre a été publié : J. G. Diefenbaker et al., Personal letters of a public man : the family letters of John G. Diefenbaker, Thad McIlroy, édit. (Toronto et New York, 1985). Les mémoires de Diefenbaker ont été regroupés sous le titre général One Canada : memoirs of the Right Honourable John G. Diefenbaker (3 vol., Toronto, 1975–1977) et divisés en trois périodes : [1] : The crusading years, 1895–1956 ; [2] : The years of achievement, 1957–1962 : [3] : The tumultuous years, 1962–1967. On trouve à Bibliothèque et Arch. Canada (Ottawa) une copie sur microfilm des papiers Diefenbaker ainsi que de la documentation additionnelle, notamment les dossiers touchant le gouvernement Diefenbaker et différents ministères. La liste qui suit énumère quelques-unes des sources secondaires les plus utiles.

Michael Bliss, Right honourable men : the descent of Canadian politics from Macdonald to Mulroney (Toronto, 1994).— George Bowering, Egotists and autocrats : the prime ministers of Canada (Toronto, 1999).— D. [K.] Camp, Gentlemen, players and politicians (Toronto et Montréal, 1970).— John English, The life of Lester Pearson (2 vol., New York et Toronto, 1989–1992), 2.— D. M. Fleming, So very near : the political memoirs of the Honourable Donald M. Fleming (2 vol., Toronto, 1985), 2.— Eddie Goodman, Life of the party : the memoirs of Eddie Goodman (Toronto, 1988).— J. L. Granatstein, Canada, 1957–1967 : the years of uncertainty and innovation (Toronto, 1986).— J. L. Granatstein et Norman Hillmer, Prime ministers : ranking Canada’s leaders (Toronto, 1999).— Simma Holt, The other Mrs. Diefenbaker (Toronto et New York, 1982).— Knowlton Nash, Kennedy and Diefenbaker : fear and loathing across the undefended border (Toronto, 1990).— P. C. Newman, Renegade in power : the Diefenbaker years ([nouv. éd.],Toronto, 1989).— Patrick Nicholson, Vision and indecision (Don Mills, Ontario, 1968).— H. B. Robinson, Diefenbaker’s world : a populist in foreign affairs (Toronto, 1989).— Pierre Sévigny, le Grand Jeu de la politique (Toronto, 1965).— Dick Spencer, Trumpets and drums : John Diefenbaker on the campaign trail (Vancouver et Toronto, 1994).— Thomas Van Dusen, The chief (New York et Toronto, 1968).— Garrett et Kevin Wilson, Diefenbaker for the defence (Toronto, 1988).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Denis Smith, « DIEFENBAKER, JOHN GEORGE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 20, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 mars 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/diefenbaker_john_george_20F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/diefenbaker_john_george_20F.html |

| Auteur de l'article: | Denis Smith |

| Titre de l'article: | DIEFENBAKER, JOHN GEORGE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 20 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 2005 |

| Date de consultation: | 28 mars 2025 |