Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

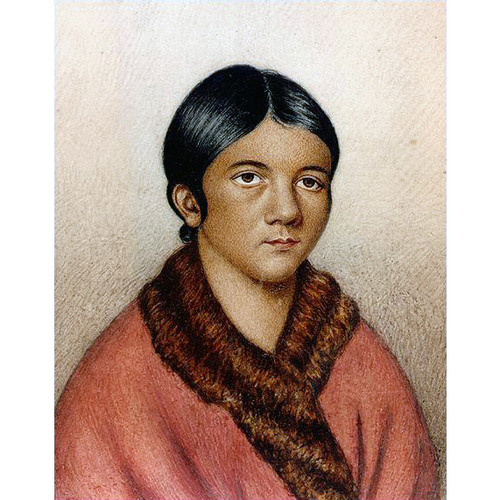

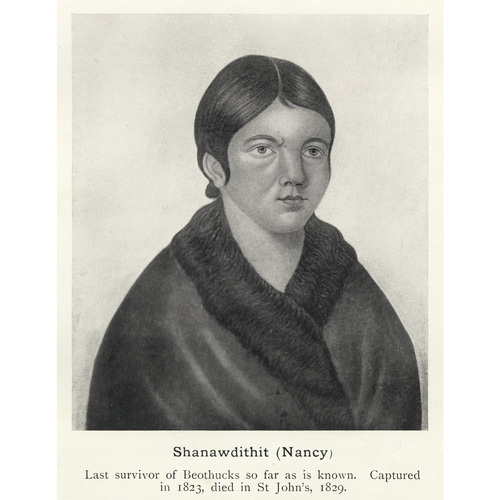

SHAWNADITHIT (Nancy, Nance April), Béothuk, née vers 1801 à Terre-Neuve, fille de Doodebewshet ; décédée le 6 juin 1829 à St John’s.

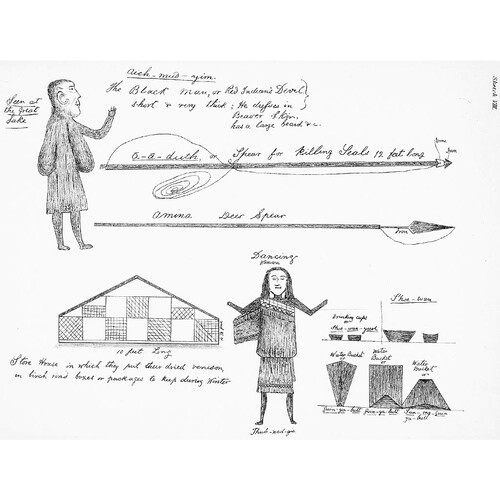

Shawnadithit est la dernière survivante connue de la tribu des Béothuks, appelés aussi Peaux-Rouges. Ces aborigènes de Terre-Neuve étaient divisés en petits groupes familiaux qui éprouvaient à l’époque une décroissance rapide, et Shawnadithit était la nièce du mari de Demasduwit*, Nonosbawsut. Pendant son enfance et son adolescence, elle fut le témoin de plusieurs des dernières rencontres consignées entre son peuple et les délégations qui, à la demande expresse ou avec la permission des autorités britanniques et coloniales, tentèrent de nouer des relations amicales avec les Béothuks. Par la suite, pendant sa captivité, elle apprit aux Blancs une grande partie de ce qu’on sait aujourd’hui des coutumes, de la langue et des derniers jours de son peuple.

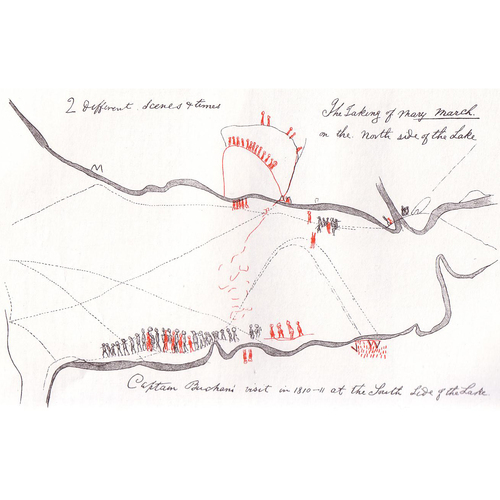

En janvier 1811, sur les bords du lac Red Indian, Shawnadithit assista à la rencontre du lieutenant David Buchan* et de ses hommes avec un groupe de Béothuks, qui se termina par un tragique malentendu. À l’été de 1818, elle se trouvait parmi les Indiens qui chapardèrent le bateau de pêche au saumon et la cargaison de John Peyton fils à la pointe Lower Sandy, dans la baie Exploits. En mars 1819, elle vit Demasduwit se faire capturer et Nonosbawsut se faire tuer par les hommes de Peyton. Elle était au campement désert du lac Red Indian lorsque Buchan y ramena le corps de sa tante en février 1820. Au printemps de 1823, Shawnadithit, sa sœur et leur mère, Doodebewshet, affaiblies par les privations, furent faites prisonnières par le trappeur William Cull à la baie Badger ; la glace s’ouvrit sous les pas de son père, qui se noya après une tentative désespérée de sauvetage. Cull emmena les trois femmes à l’établissement du juge de paix Peyton fils à Exploits, sur celle des deux îles Exploits qui se trouve le plus au nord. Puis, en juin, Peyton les accompagna à St John’s à bord d’un schooner. Buchan, qui remplaçait le gouverneur absent, le vice-amiral sir Charles Hamilton*, résolut sans tarder de renvoyer le plus vite possible les prisonnières à leur peuple avec des présents. En juillet, Peyton les déposa donc à l’embouchure du ruisseau Charles en leur laissant des provisions et une petite embarcation pour qu’elles puissent rejoindre les survivants de leur groupe, s’il en restait. Comme elles n’avaient trouvé personne, elles regagnèrent le littoral à pied. Atteintes d’une grave maladie, la mère et la sœur de Shawnadithit moururent à quelques jours d’intervalle l’une de l’autre. Quant à Shawnadithit, elle fut emmenée au domicile de Peyton.

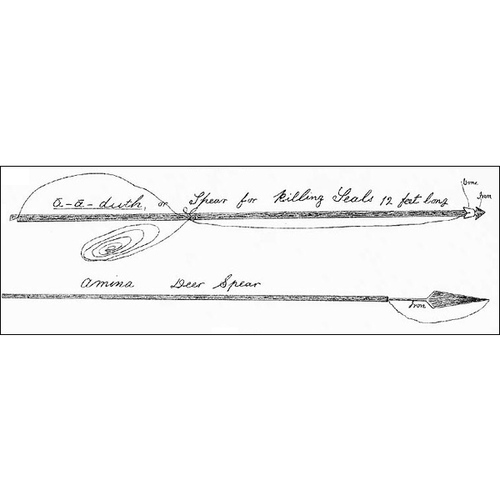

Pendant les cinq années qui suivirent, Shawnadithit demeura chez Peyton à Exploits (et non, comme on l’a supposé parfois, à Twillingate, où il ne s’installa que plus tard), et il semble qu’elle y fut bien traitée. En septembre 1828, la Boeothick Institution, fondée par d’importants citoyens de St John’s et de Twillingate, et soutenue par des protecteurs de l’extérieur de Terre-Neuve, la fit venir à St John’s. Elle habita alors chez le président de l’organisation, l’explorateur, marchand et philanthrope itinérant William Eppes Cormack*. C’est à Shawnadithit qu’on doit bon nombre des renseignements consignés par Cormack, car elle était l’une des principales personnes à pouvoir parler en toute connaissance de cause des coutumes et de la langue des Béothuks et à pouvoir décrire les événements ainsi que la situation générale qu’avait connus sa tribu au cours des dernières années, où le nombre de ses membres ne dépassait peut-être plus la vingtaine. Les croquis, fréquemment reproduits, qu’elle a dessinés dans son carnet avec beaucoup de talent, sont particulièrement précieux. De plus, comme elle était la dernière survivante de son peuple, Shawnadithit a figuré fréquemment dans les récits populaires dont le flot régulier ne semble guère s’améliorer en qualité ni diminuer en quantité.

On ne saurait se faire une représentation exacte des Béothuks et de leurs relations avec les Européens sans se rappeler que cette petite branche de la famille algonquine comprenait probablement moins de 2 000 membres à l’époque de ses premiers contacts avec des Blancs, au xvie, ou au xviie siècle. Les Béothuks étaient des chasseurs et des pêcheurs qui tiraient une bonne partie de leur subsistance du caribou de l’arrière-pays en hiver et qui, la chaleur revenue, pêchaient sur la côte et y chassaient des mammifères marins. Si l’on excepte le compte rendu de leur brève rencontre avec les colons de John Guy* en 1612, on sait peu de chose sur leurs relations avec les Européens avant la deuxième moitié du xviiie siècle. Avant cette époque, les Blancs ne mentionnaient guère les Béothuks dans leurs écrits car ils venaient à Terre-Neuve pour pêcher et non pour convertir les Indiens au christianisme, pour s’en faire des alliés dans les guerres coloniales ou pour faire la traite des fourrures avec eux. En fait, les Béothuks se distinguaient des autres peuples autochtones d’Amérique du Nord en ceci qu’il ne leur était pas toujours nécessaire de présenter des fourrures ou des peaux pour obtenir les produits manufacturés si recherchés par les Indiens. Comme Terre-Neuve était avant tout une colonie de pêche, les pêcheurs saisonniers anglais, une fois la saison terminée, laissaient derrière eux leurs campements, où abondaient les outils de fer, les voiles et autres articles du genre. Cependant, dans la seconde partie du xviiie siècle, de plus en plus de pêcheurs anglais choisirent de rester sur place toute l’année, de sorte que les Béothuks purent difficilement continuer à se livrer au chapardage sans risquer de représailles.

Il est peu douteux que ces représailles, justifiées ou non, contribuèrent finalement à l’extinction de ce peuple infortuné. Un autre facteur compta davantage : en s’accroissant, la population blanche de la côte empêcha les Béothuks d’avoir facilement accès aux ressources maritimes dont ils avaient besoin pendant les mois de chaleur. Des fouilles archéologiques laissent supposer que dès la fin du xviiie siècle, les Béothuks dépendaient trop des ressources de l’arrière-pays, où il était difficile de survivre, surtout sans armes à feu. Si, ne pouvant chasser que la faune peu nombreuse de l’intérieur de l’île, les Béothuks souffraient de malnutrition, ils devaient être d’autant plus vulnérables aux maladies européennes qui décimaient tous les peuples du Nouveau Monde. Il est fort possible que cette fragilité, plus que toute autre chose, ait entraîné leur disparition. L’historien Leslie Francis Stokes Upton a d’ailleurs avancé, en s’appuyant sur des calculs, que si le déclin de la population des Béothuks était comparable à celui des groupes aborigènes d’autres régions, les décès par maladie suffiraient à expliquer leur extinction.

Il n’en demeure pas moins que finalement, ce furent les comptes rendus frappants des meurtres d’Indiens commis par des pêcheurs et des trappeurs, et non la mort lente d’aborigènes affamés et malades, qui alertèrent les autorités blanches. Animés du souci humanitaire qui gagnait un nombre croissant de leurs contemporains, une série de gouverneurs de Terre-Neuve, dont le premier fut Hugh Palliser* dans les années 1760, tentèrent de mettre fin aux attaques lancées contre les Béothuks et d’établir avec eux des relations amicales. Aucun de leurs efforts ne fut couronné de succès. Le plus prometteur d’entre eux, l’expédition du lieutenant John Cartwright chez les Béothuks en 1768, à laquelle participait son frère George Cartwright*, permit de recueillir beaucoup de renseignements sur leurs camps abandonnés, mais Cartwright ne rencontra aucun Indien en remontant la rivière des Exploits. De plus, il rapporta des rumeurs selon lesquelles les Micmacs de la Nouvelle-Écosse massacraient les Béothuks en grand nombre, ce qui induisit en erreur plusieurs générations d’historiens. Il y eut peut-être quelques affrontements entre des trappeurs micmacs et des chasseurs béothuks, mais la grande majorité des indices dont on dispose permet de conclure que dans l’ensemble, ils s’évitaient. Tel n’était pas, bien sûr, le cas des Béothuks et de la population blanche des baies du nord de l’île. Au mépris des proclamations officielles qui interdisaient de harceler les Indiens, pêcheurs et trappeurs continuaient de tirer sur les Béothuks, qui continuaient quant à eux de voler les établissements européens et tuaient même, à l’occasion, quelque Blanc imprudent.

Cette lutte se poursuivit au xixe siècle et, en plus, sous le parrainage ou avec l’encouragement des autorités, on se mit à capturer des Béothuks qui, espérait-on à St John’s, serviraient de médiateurs entre les deux races. C’est ainsi qu’en 1803, William Cull ramena à St John’s une Béothuk dont l’identité n’est pas connue. Le gouverneur James Gambier lui remit des présents et confia à Cull la mission de la renvoyer à son peuple, mais apparemment, cet épisode n’eut aucun effet sur les relations entre Indiens et Blancs. Par la suite, d’autres gouverneurs de Terre-Neuve tentèrent aussi de nouer des rapports pacifiques avec les insaisissables Béothuks, mais il était devenu difficile, voire dangereux, d’approcher ces gens qui avaient affaire depuis des siècles à des Blancs mal intentionnés.

Une de ces tentatives faillit cependant réussir. Pendant l’hiver de 1810–1811, le gouverneur John Thomas Duckworth* chargea David Buchan de remonter la rivière des Exploits jusqu’au lac Red Indian avec quelques fusiliers marins et colons. Chose étonnante, le groupe put surprendre un petit campement de Béothuks, mais Buchan commit l’erreur fatale de laisser deux de ses fusiliers marins avec les Indiens pendant qu’il redescendait la rivière pour aller chercher les présents qu’il avait laissés derrière lui. À son retour, il trouva les cadavres décapités de ses hommes, tués dans des circonstances inexplicables par les Indiens alors disparus.

Ces meurtres ne furent pas suivis de représailles. Le successeur de Duckworth, sir Richard Goodwin Keats, déclara plutôt, comme lui, que quiconque maltraiterait des Indiens se verrait imposer les peines les plus sévères. Les Béothuks avaient besoin de protection, bien sûr, mais à la défense des pêcheurs et trappeurs, il faut noter que ceux-ci avaient bien des raisons de considérer les Béothuks non comme les héroïques survivants d’un peuple persécuté, mais comme de dangereux voleurs dont les incursions répétées menaçaient la vie et la propriété des honnêtes gens. Quant aux Béothuks, ils se trouvaient en proie à un cruel dilemme. À l’instar de presque tous les Indiens, ils avaient maintenant besoin des matériaux européens, du fer surtout, dont ils fabriquaient par exemple des foènes et des têtes de harpon ou de flèche. Par contre, pour les acquérir, ils devaient voler le fer, ce qui entraînait inévitablement des représailles comme celles auxquelles s’était livré Peyton en mars 1819 après avoir perdu £150 d’attirail de pêche.

On sait maintenant que lorsque Demasduwit fut capturée au cours de ce raid, il ne restait peut-être même plus une vingtaine de Béothuks vivants et qu’il y en avait moins encore au moment de la capture de Shawnadithit. Les Béothuks avaient indéniablement été les victimes de la société blanche, mais, contrairement à ce que tant d’auteurs irresponsables ont prétendu, ils n’avaient pas été chassés par plaisir ni massacrés en masse. Ils s’éteignirent parce qu’ils étaient peu nombreux, parce qu’ils n’avaient aucune résistance aux maladies européennes et parce que Terre-Neuve était une colonie de pêche qui, presque par définition, n’abritait pas en nombre suffisant le genre d’hommes blancs qui voulaient préserver la vie des Indiens ou qui avaient besoin de leur présence. Quand Cormack et une poignée de ses contemporains fondèrent en 1827 la Boeothick Institution, il était trop tard.

Shawnadithit demeura sous la garde de Cormack jusqu’à ce qu’il quitte Terre-Neuve, au début de 1829, puis fut confiée au procureur général James Simms*. Sa santé, précaire depuis plusieurs années, continua de se détériorer. William Carson* lui rendit souvent visite au cours de cette période et s’occupa d’elle pendant la maladie qui devait l’emporter. Elle mourut de consomption le 6 juin 1829 et fut inhumée deux jours plus tard dans le cimetière militaire et naval qui se trouvait du côté sud de l’embouchure de la rivière St John’s. Par la suite, on a perdu l’emplacement du cimetière mais, en novembre 1979, l’exhumation des restes de plusieurs soldats enterrés sous la route Southside et dans un terrain adjacent a permis de le localiser approximativement. La description que Carson avait faite de Shawnadithit est brève mais évocatrice. On l’a trouvée avec « le crâne et la chevelure de Nancy, Béothuk Peau-Rouge de sexe féminin », dans la boîte de fer-blanc qui fut expédiée en novembre 1830 au Royal College of Physicians de Londres avec les « réponses à une série de seize questions ». Shawnadithit « était grande et majestueuse, douce et docile, mais d’une fierté et d’une prudence caractéristique ». Un monument à sa mémoire s’élève un peu à l’est du cimetière où elle fut inhumée.

L’ouvrage de James Patrick Howley*, Beothucks or Red Indians, contient les principaux documents qui nous permettent de connaître Shawnadithit et son peuple ; depuis, d’autres documents se sont ajoutés. En plus des lettres et manuscrits contemporains importants (plusieurs d’entre eux conservés aux PANL), Howley a colligé un grand nombre de rapports divers qui ont une certaine valeur. Le Pulling Manuscript (BL, Add. mss 38352 : fos 1–44) contient des informations valables sur les relations qui existaient vers 1792 entre les colons et les Indiens. La lettre de William Carson se trouve aux PANL, GN 2/2, 17 nov. 1830 : 325–328. Les récents travaux archéologiques sont extrêmement importants ; on en a une idée dans les études suivantes : Helen Devereux, « Five archaeological sites in Newfoundland : a description » (2 vol., St John’s, 1969), un rapport préparé pour l’ancien Nfld. Dept. of Provincial Affairs, devenu la Hist. Resources Division of the Department of Culture, Recreation, and Youth, et déposé au Nfld. Museum à St John’s ; John Hewson, Beothuk vocabularies (St John’s, 1978) ; R. J. LeBlanc, « The Wigwam Brook site and the historic Beothuk Indians » (thèse de m.a., Memorial Univ. of Nfld., St John’s, 1973) ; Don Locke, Beothuck artifacts (St John’s, 1974) ; Ingeborg Marshall, « An unpublished map made by John Cartwright between 1768 and 1773 showing Beothuck Indian settlements and artifacts and allowing a new population estimate », Ethnohistory (Tucson, Ariz.), 24 (1977) : 223–249 ; R. T. Pastore, « Newfoundland Micmacs : a history of their traditional life », Nfld. Hist. Soc., Pamphlet ([St John’s]), no 5 (1978) ; F. W. Rowe, Extinction : the Beothuks of Newfoundland (Toronto, 1977) ; Peter Such, Vanished peoples : the archaic Dorset & Beothuk people of Newfoundland (Toronto, 1978) ; J. A. Tuck, Newfoundland and Labrador prehistory (Ottawa, 1976) ; et L. F. S. Upton, « The extermination of the Beothucks of Newfoundland », CHR, 58 (1977) : 133–153.

Shawnadithit et sa tante Demasduwit, ou des personnages qu’elles ont suggérés, se retrouvent dans la poésie et les romans inspirés des Béothuks. Le premier ouvrage de fiction à avoir été publié, le roman anonyme, Ottawah, the last chief of the Red Indians of Newfoundland ; a romance, a paru en feuilleton à Londres en 1848, et, dans des éditions subséquentes, est attribué à sir Charles Augustus Murray (voir E. J. Devereux, « The Beothuk Indians of Newfoundland in fact and fiction », Dalhousie Rev., 50 (1970–1971) : 350–362). Le long poème de George Webber*, The last of the aborigines : a poem founded in facts, a été publié à St John’s en 1851 ; il existe une autre édition accompagnée d’une introduction et de notes d’E. J. Devereux, parue dans Canadian Poetry (London, Ontario), no 2 (printemps–été 1978) : 74–98. Parmi les écrits récents de ce genre, on trouve le roman de Peter Such, Riverrun (Toronto, 1973), et les poèmes de Sid Stephen, Beothuck poems ([Ottawa], 1976).

La discussion qui fait autorité sur la corrélation des portraits de Shawnadithit et de Demasduwit est celle menée par Ingeborg Marshall, « The miniature portrait of Mary March », Newfoundland Quarterly (St John’s), 73 (1977), no 3 : 4–7 ; et complétée par Christian Hardy et Ingeborg Marshall, « A new portrait of Mary March », Newfoundland Quarterly, 76 (1980), no 1 : 25–28. Le Nfld. Museum conserve un portrait peint par Helen Shepherd en 1951. [r. t. p. et g. m. s.]

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Ralph T. Pastore et G. M. Story, « SHAWNADITHIT (Shanawdithit, Nancy, Nance April) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 10 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/shawnadithit_6F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/shawnadithit_6F.html |

| Auteur de l'article: | Ralph T. Pastore et G. M. Story |

| Titre de l'article: | SHAWNADITHIT (Shanawdithit, Nancy, Nance April) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 1987 |

| Date de consultation: | 10 avr. 2025 |