Provenance : Lien

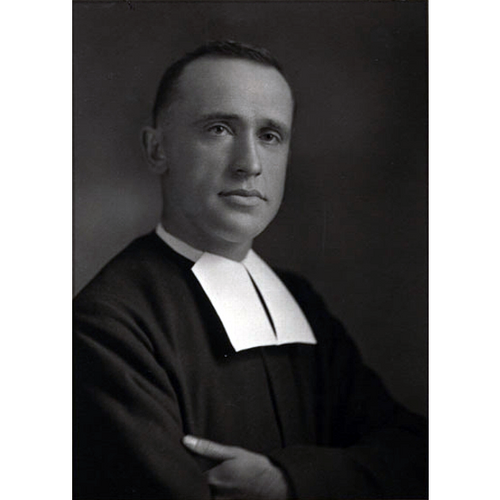

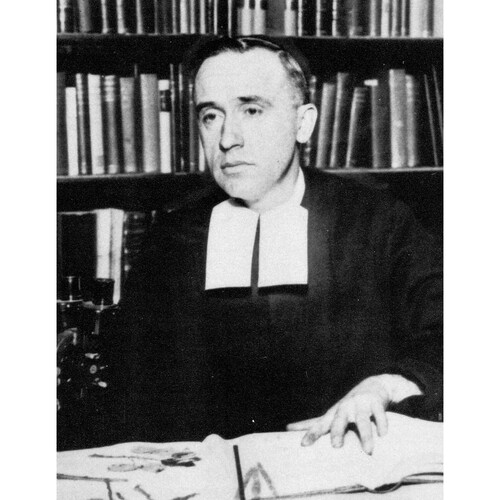

KIROUAC, CONRAD (baptisé Joseph-Cyrille-Conrad), dit frère Marie-Victorin, membre de l’Institut des Frères des écoles chrétiennes, éducateur, botaniste et auteur, né le 3 avril 1885 à Kingsey Falls, Québec, fils de Cyrille Kirouac et de Philomène Luneau ; décédé dans un accident de la route le 15 juillet 1944, près de Saint-Hyacinthe, Québec.

Fils d’un commerçant à l’aise des Cantons-de-l’Est, Conrad Kirouac aura cinq sœurs et cinq frères, mais ces derniers mourront tous en bas âge ; lui-même sera affligé d’une santé déplorable qui nuira considérablement à ses activités. Quand il a cinq ans, la famille s’installe dans le quartier Saint-Sauveur, dans la basse ville de Québec, où son père se joint à la F. Kirouac et Fils, entreprise fondée par François Kirouac, grand-père de Conrad, et spécialisée dans le commerce des farines et des grains. Conrad fait toute sa scolarité chez les Frères des écoles chrétiennes, d’abord à l’école primaire de Saint-Sauveur, puis à l’académie commerciale de Québec à compter de 1898. Fortement impressionné par ses maîtres, il décide à la fin de ses études, dont il sort premier de sa classe, d’entrer chez les frères, malgré l’opposition de son père qui l’aurait voulu commerçant, ou au moins prêtre. Le 8 juin 1901, il est admis au Mont-de-La-Salle, noviciat des frères à Maisonneuve (Montréal). Au mois d’août, il prend son nom de communauté : Marie-Victorin. Le Mont-de-La-Salle est situé là même où sera érigé le Jardin botanique de Montréal, que Marie-Victorin fondera 30 ans plus tard.

Dès le printemps de 1903, Marie-Victorin reçoit sa première affectation d’enseignant au collège des frères à Saint-Jérôme. On lui assigne une classe de cinquième année, puis on le mute en quatrième année, car ses débuts sont difficiles. Le 7 juin de la même année, à l’approche des vacances d’été, Marie-Victorin commence à tenir un journal dont il poursuivra la rédaction jusqu’en 1920. Atteint de tuberculose, il subit en décembre sa première crise hémorragique ; sa convalescence est l’occasion de la découverte de sa vie : la botanique. Armé de la vieille Flore canadienne [...] de l’abbé Léon Provancher*, parue à Québec en 1862, il parcourt les environs à compter du mois de mai pour s’initier à la floristique. Une véritable passion vient de naître.

Bientôt suffisamment remis, Marie-Victorin est nommé en décembre 1904 au collège commercial et industriel de Longueuil, après un détour par Westmount (31 août–23 novembre). À Longueuil, son ascendant s’affirme rapidement. Il enseigne presque toutes les matières, surtout l’anglais, la composition française, la géométrie et l’algèbre. De plus, il prend en charge, malgré sa santé fragile, plusieurs activités parascolaires : création de deux cercles de discussion pour les élèves et leur adhésion à l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française, rédaction et mise en scène de pièces de théâtre, campagnes pour susciter la fierté nationale canadienne-française et l’attachement à la langue française. Certaines de ses pièces de théâtre, notamment Charles Lemoyne (jouée pour la première fois en mai 1910), en l’honneur du fondateur de Longueuil, puis Peuple sans histoire (1918), qui dénonce le tristement célèbre lord Durham [Lambton*], obtiennent un réel succès, dépassant largement la petite enceinte du collège.

Parallèlement, Marie-Victorin collabore du 10 septembre 1915 au 26 juin 1916 à la chronique « Billet du soir » du journal le Devoir, sous le pseudonyme de M. son Pays. Avec une plume superbe, il chante la nature et la beauté des traditions canadiennes-françaises. Deux récits qu’il soumet au concours organisé par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal remportent un prix : « la Croix de Saint-Norbert », en 1916, et « la Corvée des Hamel », en 1917. Puis, ses textes étant fort appréciés, il en publie neuf en un recueil, en 1919, sous le titre Récits laurentiens. L’année suivante, il fait paraître Croquis laurentiens. Ces deux ouvrages, illustrés par Edmond-Joseph Massicotte* et publiés à Montréal, affichent l’ambition de susciter chez les Canadiens français à la fois la fierté nationale et le désir d’appropriation du territoire. En même temps, y transparaît la nostalgie d’une époque plus simple où le clergé catholique, universellement respecté, guidait son troupeau pour le bien de tous.

Si l’auteur se tourne volontiers vers le passé, il en va tout autrement pour le botaniste autodidacte, qui se préoccupera toujours de bâtir le présent et de préparer l’avenir. Lecteur boulimique, Marie-Victorin a absorbé à compter de mars 1906 tous les numéros du Naturaliste canadien parus depuis 1871. Il entre ainsi de plain-pied dans la mouvance scientifique contemporaine, se renseigne sur les découvertes récentes, sur les controverses en cours et sur les questions non encore résolues. En même temps, il s’initie progressivement à l’identification des plantes et aux principes de la classification. Le frère Rolland-Germain, solide Bourguignon débarqué de sa France natale en 1905, le guide à ses débuts, avant de devenir un collaborateur assidu. Mettant à profit le moindre moment libre pour herboriser dans la grande région montréalaise, Marie-Victorin se sent suffisamment d’attaque, dès 1908, pour rédiger son premier article scientifique, que le Naturaliste canadien publie dans son numéro de mai de la même année. Fait révélateur, ce premier article est intitulé « Addition à la flore d’Amérique ». Un deuxième paraît en mai de l’année suivante, dans la même publication : « Contribution à l’étude de la flore de la province de Québec ». Apparaît dès lors, mais de façon très progressive, son besoin de reprendre en entier l’inventaire floristique de la patrie des Canadiens français. Marie-Victorin, tout débutant qu’il soit, se rend bien compte à quel point la botanique a disparu de la province de Québec. Après des débuts prestigieux, attribuables aux grands explorateurs de la Nouvelle-France, la veine s’est progressivement tarie et, depuis l’abbé Provancher, il n’y a plus rien ou presque.

Loin de se laisser paralyser par ce désert, Marie-Victorin entreprend tout un programme d’échange d’échantillons et de renseignements avec des spécialistes reconnus un peu partout dans le monde. Et, parmi ce lot de correspondants, il trouve son mentor : le célèbre botaniste étasunien Merritt Lyndon Fernald, qui a lui-même exploré une bonne partie du territoire de la province de Québec. Fernald accepte de prendre son jeune collègue sous son aile et il exercera sur son protégé une influence qui imprégnera tous les travaux de ce dernier. Une autre rencontre marquante est celle de Francis Ernest Lloyd, professeur de botanique à la McGill University, en 1912. Une amitié instantanée lie les deux hommes. Lloyd prête à Marie-Victorin les Principles of breeding […] (Boston, 1907), de l’agronome étasunien Eugene Davenport. Assez curieusement, c’est dans ce traité sur l’élevage que le frère se renseigne sur la génétique alors balbutiante.

Lancée par le moine morave Gregori Mendel, vers 1865, la génétique a connu une éclipse avant d’être réactivée par les travaux du botaniste hollandais Hugo De Vries, en 1900. Or, cette science constitue une découverte capitale pour Marie-Victorin, non seulement pour ses travaux futurs, mais immédiatement, car à peine a-t-il pris connaissance de cette nouvelle discipline qu’il y voit une arme définitive contre la bête noire de l’Église catholique : la théorie de la sélection naturelle de Charles Robert Darwin. Marie-Victorin croit avoir trouvé une faille. Darwin postule que les modifications observées dans la succession des espèces n’apparaissent qu’à long terme et que la sélection des plus aptes est un processus extrêmement lent et long. Or, et De Vries entre autres l’a bien démontré, la génétique met en lumière des modifications fort rapides, des mutations qui se manifestent d’une génération à l’autre. En juin 1913, Marie-Victorin publie, toujours dans le Naturaliste canadien, « Notes sur deux cas d’hybridisme naturel : mendélisme et darwinisme », article avec lequel il pense avoir porté un coup mortel au darwinisme. Son raisonnement est simple : la génétique offre une science expérimentale qu’il est possible de contrôler par des expériences diverses ; au contraire, aucune expérience ne viendra jamais confirmer la véracité de la sélection naturelle. En conséquence, celle-ci doit périr… Marie-Victorin manifeste là un aplomb qui ne le quittera jamais.

Entre-temps, Marie-Victorin continue de ruminer son intention de procéder à un relevé botanique du Canada français. Quand la Société de Québec pour la protection des plantes contre les insectes et les maladies fongiques annonce, dans son rapport annuel de 1911–1912, qu’elle envisage de réimprimer la Flore canadienne de l’abbé Provancher, Marie-Victorin s’insurge contre cette idée, étant donné que, depuis la fin du xixe siècle, la nomenclature a évolué, des régions jadis inaccessibles se sont ouvertes, de nouvelles espèces ont été répertoriées. Ce qu’il faut, à ses yeux, c’est une nouvelle flore construite selon les principes scientifiques modernes. Il n’annonce encore rien officiellement en ce sens, mais, discrètement, la société abandonne son projet.

Marie-Victorin respire mieux et il s’attaque plus systématiquement à son tableau botanique, car le dénombrement est loin d’être terminé. Pour lui, nommer un pays, c’est véritablement en prendre possession. Or, jusque-là, ce sont surtout des Anglo-Saxons et des Américains qui ont entamé l’exploration du territoire de la province, situation qu’il veut corriger de toute urgence. Il multiplie les excursions où il cueille, classe, répertorie et nomme même, à l’occasion, lorsque sa persévérance lui permet d’identifier des espèces encore inconnues. C’est ainsi qu’à l’été de 1913 – puisqu’il est enseignant, la plupart de ses explorations se font durant les grandes vacances –, il se rend au Témiscouata en compagnie du frère Rolland-Germain. Territoire inexploré par les botanistes, le Témiscouata leur offre la récolte d’une cinquantaine d’espèces nouvelles. C’est l’occasion pour Marie-Victorin d’expédier des spécimens à Fernald afin de confirmer ses identifications et, en même temps, de lui divulguer son projet d’une nouvelle flore de la province. Fernald le félicite tout en le mettant en garde : l’œuvre qu’il veut réaliser est de très grande ampleur, difficilement envisageable par une personne seule. Par contre, il continue d’accueillir très favorablement les explorations de Marie-Victorin et leur collaboration scientifique s’intensifie. Marie-Victorin fait paraître en 1915 et 1916 dans le Naturaliste canadien une série d’articles sur ses expéditions avant de les réunir en un volume, la Flore du Témiscouata : mémoire sur une nouvelle exploration botanique de ce comté de la province de Québec, publié à Québec en 1916, l’année même de son prix pour « la Croix de Saint-Norbert ». Ce recueil constitue le premier ouvrage traitant de cette région inexplorée. Non seulement annonce-t-il la flore générale à venir, mais il assure au frère un début de notoriété du côté des sciences. Notoriété encore renforcée en 1918, quand ce dernier publie « la Flore de la province de Québec » dans la Revue trimestrielle canadienne (Montréal).

Le début des années 1920 amène de grands changements dans la vie de Marie-Victorin. Étouffant depuis trop longtemps sous le joug de l’université Laval de Québec, la succursale de Montréal conquiert sa pleine autonomie en 1919 et devient l’université de Montréal. Rondement, elle crée facultés et chaires d’enseignement en prévision de la rentrée de septembre 1920. Pour la chaire de botanique, un seul nom s’impose à tous : Marie-Victorin. Il a beau n’avoir aucun diplôme universitaire, s’être formé sur le tas avec des moyens de fortune, il a déjà donné la preuve de sa force. Depuis 1908, il a publié près de 40 notes et articles, un ouvrage scientifique sur la flore de la province de Québec et une soixantaine d’articles de vulgarisation ; de plus, il est déjà reconnu par ses pairs étrangers et par la population locale. L’université lui confère donc immédiatement le titre de professeur agrégé. Très attaché à ses élèves du secondaire, Marie-Victorin continuera toutefois à leur enseigner à mi-temps au collège de Longueuil jusqu’en 1928, car son nouveau statut ne lui fait pas perdre de vue sa principale préoccupation, qui est d’assurer l’élévation culturelle des siens, à quelque niveau de scolarisation qu’ils se trouvent. Il ne peut plus accepter cette résignation ambiante qui se contente de préparer béatement la vie éternelle et de laisser aux « Anglais » la mainmise sur le temporel. Il est temps de secouer les chaînes « sans quoi, dira-t-il en 1940, nous ne serons jamais un peuple digne de ce nom et nous resterons à jamais une tribu de tâcherons et de domestiques, une caste d’insexués dans la ruche de l’humanité civilisée ».

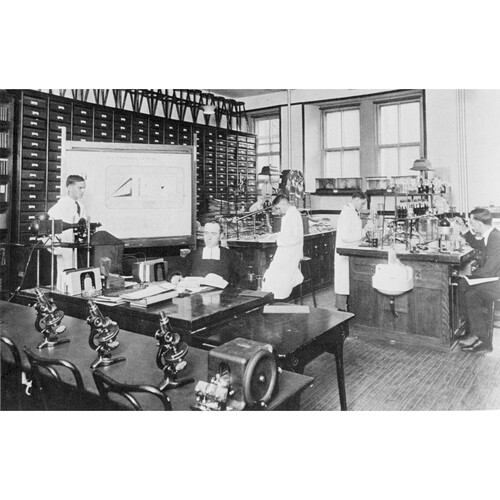

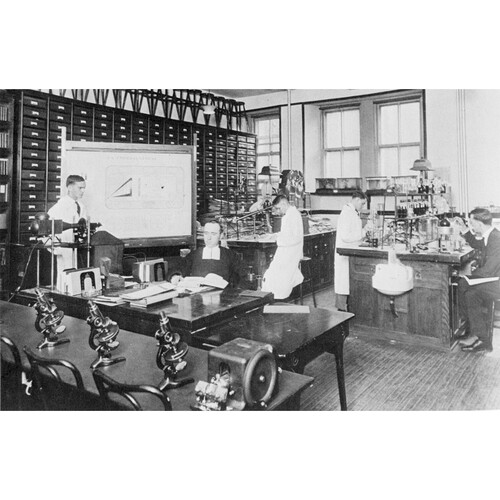

La carrière universitaire de Marie-Victorin correspond également avec sa période la plus féconde. Installé de façon plus que précaire dans les sous-sols de l’université, rue Saint-Denis, au centre-ville, il assure enseignement et initiation à la recherche, car les deux lui apparaissent absolument indissociables (en 1931, il renommera Institut son Laboratoire de botanique pour bien signaler cette conjugaison vitale). En 1921, la lecture de textes du père Pierre Teilhard de Chardin, jésuite en délicatesse avec son ordre, lui fait comprendre que la théorie de l’évolution ne s’oppose en rien aux enseignements de l’Église. Pourtant, il lui faut de longues années encore avant d’avouer publiquement cette nouvelle conviction. Il le fait en 1929, et à l’étranger. Délégué au congrès de la British Association for the Advancement of Science qui se tient à la University of Cape Town, en Afrique du Sud, il prononce en anglais le 22 juillet un exposé sur des indices d’évolution dans la flore de l’Amérique du Nord-Est ; c’est la première apparition du mot « évolution » dans ses écrits.

Entre-temps, en 1922, Marie-Victorin a soutenu avec succès sa thèse de doctorat sur les fougères, sous le titre « les Filicinées du Québec », après avoir reçu une dispense qui lui évitait de suivre tous les cours normalement associés au grade de docteur. Il devient alors professeur titulaire. Il participe également à la fondation, en 1923, de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS), dont il devient le premier secrétaire aux côtés du docteur Léo-Erol Pariseau, premier président. Toujours en 1923, il fonde la Société canadienne d’histoire naturelle pour en faire la section botanique de l’ACFAS. Il en assume d’abord le secrétariat avant d’en être le président de 1925 à 1940. À son instigation, la société fera naître, en 1931, les Cercles des jeunes naturalistes, fondés par le frère Adrien Rivard et appelés à un succès foudroyant. Toutes ces fondations s’intègrent évidemment dans sa campagne incessante pour obtenir la fusion du savoir scientifique et de la culture générale, et cela, à tous les niveaux et pour tous les âges.

D’autres batailles ne cesseront également de solliciter Marie-Victorin. En 1924, il est en effet admis à la Société royale du Canada, mais seulement dans la section littéraire. Il y voit le message qu’aux yeux des « Anglais », les Canadiens français ne sont dignes que de ce ghetto et ne peuvent guère aspirer aux sections scientifiques. Il lui faudra trois ans de véritable guérilla pour faire reconnaître ses mérites et être admis dans la section de biologie, dont il sera d’ailleurs président en 1933–1934.

En 1930, la Société canadienne d’histoire naturelle fonde, sous sa présidence, l’Association du Jardin botanique de Montréal. Le combat principal de Marie-Victorin vient de débuter. Il lui semble en effet incongru qu’une ville de la taille de la métropole n’ait pas un tel équipement. Il fait le siège des décideurs et obtient de la ville de Montréal, en 1931, en pleine crise économique mondiale, la fondation du Jardin botanique, entreprise vouée à la fois à une mission touristique et à une mission de recherche et d’enseignement. L’arrivée au pouvoir de Maurice Le Noblet Duplessis*, le 17 août 1936, ouvre une période de munificence pour l’établissement et, en juin 1939, Marie-Victorin réussit un coup de maître : il obtient de l’université d’installer son institut au Jardin botanique plutôt que de le laisser végéter en attendant que l’immeuble de l’université soit terminé sur le mont Royal. L’université, elle-même en crise et menacée de fermeture, accepte toutefois mal ce qu’elle perçoit comme une défection. Marie-Victorin a beau s’engager à fond dans la lutte à ses côtés, le froid ainsi créé mettra longtemps à passer. Qui plus est, Marie-Victorin doit porter « son » jardin à bout de bras durant de longues années, car les libéraux d’Adélard Godbout*, élus le 25 octobre 1939, cessent graduellement leur aide financière ; seul le retour au pouvoir de Duplessis le 8 août 1944 assurera la pérennité de cet établissement qui figure désormais parmi les plus grands jardins botaniques de ce monde.

Heureusement, toutes ces activités de fondation n’ont en rien entamé la carrière de chercheur de Marie-Victorin. En avril 1935, il a finalement réalisé le rêve de sa vie : publier un nouveau répertoire des plantes de son pays, qu’il intitule Flore laurentienne, et permettre ainsi à ses compatriotes canadiens-français de prendre connaissance et possession de leur propre territoire. Produit avec l’aide d’une armée de collaborateurs, dont le frère Alexandre, responsable des illustrations, de même que Jules Brunel, Jacques Rousseau* et Marcelle Gauvreau, des adjoints particulièrement proches, l’ouvrage, unique en son genre à l’époque, réunit en quelque 917 pages pleines d’une langue descriptive sans pareille toutes les données connues sur 1 917 plantes de la partie habitée de la province de Québec, données botaniques bien sûr, mais génétiques également, de même qu’encyclopédiques, médicales et ethnologiques quand cela est possible.

La Flore laurentienne est sans conteste l’œuvre la plus marquante de Marie-Victorin, mais il y en a d’autres, dont la Flore de l’Anticosti-Minganie, publiée à Montréal à titre posthume en 1969, et qui met à profit les nombreuses expéditions qu’il a faites dans cette région entre 1924 et 1928. Marie-Victorin fait aussi paraître à Montréal, en 1942 et 1944, dans les Contributions de l’Institut botanique, ses imposants « Itinéraires botaniques dans l’île de Cuba » (une troisième partie sera publiée en 1956). C’est que depuis 1938, très affaibli par ses ennuis cardiaques et pulmonaires, il ne peut plus résister à l’hiver montréalais et passe la blanche saison dans les îles du Sud, principalement à Cuba où, avec son collègue le frère Léon, il se livre à l’étude systématique de la flore locale. Sa réputation, qui lui a valu maints prix et distinctions, atteint désormais cette région, après avoir débordé le Québec, les États-Unis et l’Europe. Seulement, Marie-Victorin a beaucoup donné et il se retrouve complètement usé. Il ne s’intéresse que de très loin à l’administration quotidienne du jardin et de l’institut botaniques et s’en remet de plus en plus à Jules Brunel et à Jacques Rousseau pour l’expédition des affaires courantes. De fait, il n’y a plus guère que les excursions botaniques qui arrivent encore à le stimuler. D’ailleurs, en ce 15 juillet 1944, c’est pour retrouver une petite fougère rarissime dont la présence a été signalée dans les Bois-Francs par un explorateur américain qu’il a organisé une sortie avec quelques amis. Au retour, ils ont un accident de voiture près de Saint-Hyacinthe. Marie-Victorin et ses compagnons ne subissent que de légères blessures, mais le frère est victime d’une crise cardiaque et il meurt avant d’arriver à l’hôpital.

Le décès de Marie-Victorin provoque une vague d’émotion peu commune tant au Québec qu’en Amérique du Nord et en Europe. Un géant vient de mourir et aucun de ceux qui l’ont connu ne veut rater l’occasion de souligner ses mérites : la Flore laurentienne de même que le jardin et l’institut botaniques, mais également l’escrime perpétuelle pour intégrer la science à la culture, les croisades en faveur des sciences pures et de l’interdisciplinarité, la campagne dès 1937 pour faire naître l’Institut de géologie de l’université de Montréal, les pressions sur les auteurs québécois pour qu’ils s’inspirent des paysages locaux plutôt que d’évoquer arbres et animaux européens inexistants en Amérique du Nord, les efforts pour hausser l’initiation scientifique des enseignants à tous les niveaux et notamment la création en 1930 de cours de vacances, qui prendront le nom d’École de la route, les émissions de Radio-Collège de la Société Radio-Canada à compter de 1941 pour rejoindre la population dans tous les recoins, ses talents littéraires peu communs et sa création néologique abondante (on lui doit notamment le toponyme Minganie et le gentilé Madelinot).

Cette œuvre gigantesque a été réalisée par un être maladif et diminué. Malgré une stature robuste, Marie-Victorin donnait une poignée de main d’une mollesse qui étonnait. Il avait en plus des habitudes de vie d’une désinvolture remarquable. Né dans une famille très à l’aise, totalement pris en charge par sa communauté, il se souciait si peu des biens matériels que sa mise devait être surveillée de près. En revanche, il ne faisait preuve d’aucune désinvolture par rapport aux tâches qu’il s’assignait. Il ne tolérait aucun dilettantisme dans son entourage et exigeait de ses assistants le dynamisme des missionnaires. Il ne supportait pas non plus qu’on se mette en travers de son chemin et ceux qui ont eu l’outrecuidance de vouloir nuire à « son » jardin ont tâté de ses colères, ainsi que ceux qui voulaient cantonner les Canadiens français dans les délices des humanités. Dans un Québec totalement imbu de religion et de moralité, on lui reprochait aussi ses attitudes très libérales en matière de sexualité. N’a-t-il pas inauguré des cours d’éducation sexuelle au collège de Longueuil ? N’a-t-il pas toujours exigé l’usage du vocabulaire exact pour désigner les organes sexuels et leurs utilisations ? Certains ont même pensé que sa vocation religieuse était menacée par ses liens (peut-être charnels) avec son assistante Marcelle Gauvreau. Lui-même a éprouvé toute sa vie l’inhumaine âpreté du vœu de chasteté et il en a rempli de nombreuses pages de son journal. Il répondait aux injurieux heurtés par sa franchise en se désolant de leurs vues si petites, souvent exprimées dans un vocabulaire fait d’euphémismes, de vulgarité et d’ignorance. En fait, cette posture publique s’appuyait sur une démarche secrète et même carrément clandestine. Scientifique dans l’âme, Marie-Victorin a vu dans la sexualité humaine tout un continent inexploré et décidé de se livrer à son étude systématique. Toutefois, vu la frénésie pudibonde des années 1930 et 1940, il n’a mis que sa confidente Marcelle Gauvreau au courant de ses activités souterraines, allant jusqu’à l’inviter à pratiquer sur elle-même diverses stimulations pour en noter les effets physiologiques. Précurseur, mais prudent, il n’a rien publié sur ces questions. Il se limitait à tenir avec Marcelle Gauvreau, en catimini, une correspondance étoffée, qu’il a baptisée les « lettres biologiques ».

Ces assises solides, jointes à sa volonté inflexible et à une liberté de ton peu commune à l’époque, ont souvent placé Marie-Victorin dans la ligne de mire de bien des hiérarchies, d’autant qu’il ne s’est jamais vraiment plié à la discipline de sa communauté et qu’il a pu, par exception, accepter l’héritage paternel et avoir sa propre voiture, de même que son propre chauffeur. Tant d’excentricité dans un personnage par ailleurs si célèbre ne pouvait pas susciter l’adulation unanime, et il a évidemment aussi eu ses détracteurs.

Sa renommée n’en a cependant aucunement pâti et, en 1954, le premier ministre Duplessis inaugurait, à l’entrée du Jardin botanique, la statue du frère Marie-Victorin réalisée par la sculpteure réputée Sylvia Daoust*, en signe tangible de reconnaissance de l’immense dette de la population à son endroit.

Le journal qu’a tenu Conrad Kirouac, dit frère Marie-Victorin, a paru sous le titre Mon miroir : journaux intimes, 1903–1920, Gilles Beaudet et Lucie Jasmin, édit. (Saint-Laurent [Montréal], 2004). Ses lettres adressées surtout à sa sœur aînée Adelcie, dite Marie-des-Anges, ont été réunies sous le titre Confidence et Combat : lettres (1924–1944) (Montréal, 1969). Son discours de 1940 à la Société canadienne d’histoire naturelle, « l’Institut botanique : vingt ans au service de la science et du pays », a été reproduit dans la Rev. trimestrielle canadienne (Montréal), 26 (1940) : 274–293, 432–445 ; 27 (1941) : 76–90. On trouvera la liste complète des quelque 300 écrits de Marie-Victorin sur le site Internet du Jardin botanique de Montréal, « Collections documentaires » : www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/biblio/numerique/numerique.htm (consulté le 19 févr. 2010).

Les documents concernant Marie-Victorin sont dispersés en plusieurs endroits. L’univ. de Montréal, Div. des arch., est notamment dépositaire du fonds de l’Institut botanique de Montréal (E 118). En revanche, les fonds de l’ACFAS (17P), de la Soc. canadienne d’hist. naturelle (15P) et Marcelle-Gauvreau (7P) ont été recueillis par l’univ. du Québec à Montréal, Service des arch. et de gestion des doc. L’acte de baptême de Conrad Kirouac se trouve à Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de la Mauricie et du Centre-du-Québec (Trois-Rivières, Québec), CE403-S1, 5 avril 1885 ; le Centre d’arch. de Montréal possède le fonds Robert Rumilly (P303), qui contient toute la documentation amassée par l’historien pour écrire sa magistrale biographie : le Frère Marie-Victorin et son temps (Montréal, 1949).

Marie-Victorin a fait l’objet de plusieurs autres biographies, notamment : L.-P. Audet, le Frère Marie-Victorin, éducateur : ses idées pédagogiques (Québec, 1942) ; Pierre Couture, Marie-Victorin : le botaniste patriote (Montréal, 1996) ; Madeleine Lavallée, Marie-Victorin : un itinéraire exceptionnel (Saint-Lambert, Québec, 1983) ; et André Lefebvre, Marie-Victorin, le poète éducateur (Montréal, 1987). Il a également suscité quelques films produits par l’Office national du film du Canada (Montréal) : Marie-Victorin, réalisé par Clément Perron, produit par Victor Jobin et Fernand Dansereau en 1963 ; Victorin, le naturaliste et la Passion de Victorin, réalisés par Nicole Gravel et produits par Éric Michel en 1997 et 1998 respectivement.

Parmi les ouvrages et articles qui éclairent des aspects de sa carrière, mentionnons : Luc Chartrand, « les Amours secrètes du frère Marie-Victorin », l’Actualité (Montréal), 15 (1990), no 3 : 29–34 ; Luc Chartrand et al., Histoire des sciences au Québec (Montréal, 1987) ; Pierre Dansereau, « Science in French Canada, II : Scientific endeavor », Scientific Monthly (Washington, D.C.), 59 (juillet–décembre 1944) : 261–272 ; Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, sous la dir. de Maurice Lemire et al. (7 vol., 1980–1987), 2 ; Yves Gingras, « Note critique : les combats du frère Marie-Victorin », Rev. d’hist. de l’Amérique française (Montréal), 58 (2004–2005) : 87–101 ; F. E. Lloyd et Jules Brunel, « Frère Marie-Victorin », Science (New York), nouv. sér., 100 (juillet–décembre 1944) : 487–488 ; Univ. de Montréal, Div. des arch., « Marie-Victorin : l’itinéraire d’un botaniste » : www.archiv.umontreal.ca/exposition/mv/expomv.htm (consulté le 10 févr. 2010) ; Nive Voisine, les Frères des écoles chrétiennes au Canada (3 vol., Sainte-Foy [Québec], 1987–1999), 2.

Bibliographie de la version révisée :

Frère Marie-Victorin [Conrad Kirouac], Lettres biologiques : recherches sur la sexualité humaine, Yves Gingras, édit. ([Montréal], 2018).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Pierre Couture, « KIROUAC, CONRAD (baptisé Joseph-Cyrille-Conrad), dit frère Marie-Victorin », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 23 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/kirouac_conrad_17F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/kirouac_conrad_17F.html |

| Auteur de l'article: | Pierre Couture |

| Titre de l'article: | KIROUAC, CONRAD (baptisé Joseph-Cyrille-Conrad), dit frère Marie-Victorin |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2011 |

| Année de la révision: | 2020 |

| Date de consultation: | 23 avr. 2025 |